2022/3/13 UP!

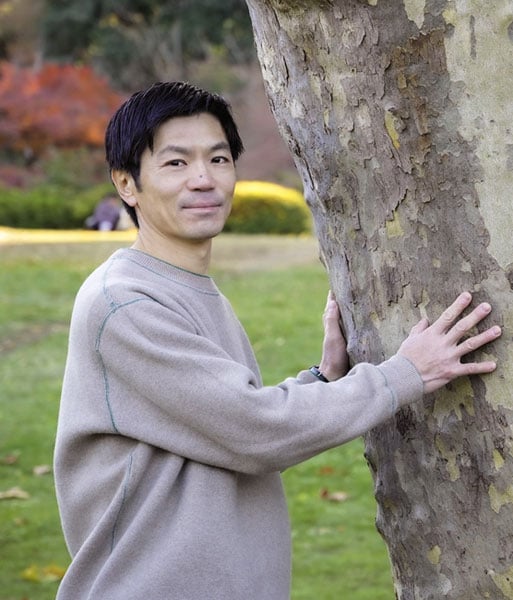

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、徳島県・神山町(かみやまちょう)で進んでいるスクールプロジェクト「森の学校みっけ」の「松岡美緒(まつおか・みお)」さんと、「らんぼう」さんこと「上田直樹(うえだ・なおき)」さんです。

「森の学校みっけ」は、自然の中でのわくわくするような体験を大事に、子供たちの成長をうながし、より良い未来を創っていこうとする新しい学校です。

具体的にはどんな学校なのか、「松岡」さんと「らんぼう」さんにお話をうかがいながら、おふたりの思いに迫っていきたいと思います。

☆写真協力:森の学校みっけ

わくわく小学校!?

●松岡さんとらんぼうさんは、徳島県神山町で「森の学校みっけ」という子供たちのためのプロジェクトを進めていらっしゃいます。まずは松岡さん、どんなプロジェクトなのか教えてください。

松岡さん「徳島県の神山町という人口5000人の小さな町なんですけれども、移住のかたが今とてもたくさん来ている注目されている町、この中の森の一角に小学校を作ろうとしています。『森の学校みっけ』という名前で、人と人、それから人と地球のつながりを紡ぐオルタナティブ・スクールで、この4月から開校する予定です。

子供たちは火を焚いて料理をしたり、山川で遊んだりしながら、自分のわくわくを探求する、そんな学校にできたらいいなと思って準備しています」

●発案者は松岡さんですか?

松岡さん「最初に私とらんぼうが、山の中でトレイルランニングを子供たちとしたら楽しいんじゃないかっていうところから始まって、子供たちの放課後の時間に一緒に山川を走るプロジェクトを立ち上げました。

そんな中で、これ日常になったらいいのにねとか、放課後だけじゃちょっと物足りないなという気持ち、それから全国で今、ひとつの学びの形だけでは収まりきらないような子供たちがたくさんいると感じているんです。その中で私たちができることって何だろうと考えながら、小学校というアイデアにたどり着きました」

●らんぼうさんは創立メンバーのおひとりということですよね。

らんぼうさん「そうです。おかげさまで(笑)」

●みなさん、神山町在住なんですか?

らんぼうさん「そうですね。僕も美緒ちゃんも神山町に住んでいます」

●具体的にどんな学校なのかをお聞きしたいんですけれども、対象は何歳から何歳までなんですか?

松岡さん「この『森の学校みっけ』は普通の小学校と同じように選んでいただいて、通っていただくものなんですね。小学校1年生から6年生までで、月曜日から金曜日までの学校になっています。夏休みもありますし、冬休みもあります。普通の学校と同じように通っていただく、もうひとつの学校ですね」

●オルタナティブ・スクールっていうのはどういう意味なんですか? あまり耳馴染みがないんですけれども・・・。

らんぼうさん「よくフリー・スクールって聞くことってあると思うんですけど、フリー・スクールの考え方って基本的には、不登校の子供たちがゆくゆく普通の小学校とかに戻るトレーニングの場として、ある一定期間、一時的に通って、慣れてきたら、また小学校に戻っていくような学校をフリー・スクールって言ったりするんです。

オルタナティブ・スクールっていうのは、その学校によって趣旨が違ったりするんですけれども、うちの学校は例えば、こういうことをやっていきたいっていうことで、そこにずっと通う、そこを前提として通う学校のことをオルタナティブ・スクールって言ったりします。学校ごとによって考え方が違ったりしますね」

(編集部注:創設メンバーは、おふたりのほかに、地域のかたや子供たちと、ものづくりを進める「藤本直紀」さん、「らんぼう」さんの奥様「麻衣」さん、そしてスタッフ研修などを担当する「中村奈津子」さんの、5名となっています)

時間割がない学校

※「森の学校みっけ」の1日は、こんな感じで始まるそうですよ。

松岡さん「普通(の学校)は時間割とかあるじゃないですか。でも『森の学校みっけ』は、朝はみんな集まって丸くなって、きょう何する? っていう話し合い、始まりの輪から始まるそんな小学校です。自分たちが本当にわくわくしていることを突き詰められる、向き合えるような、そんな時間を1日過ごせるデザインにしていきたいと思っています」

●ホームページを拝見させていただいたんですけど、”わくわくこそが君の地図”と載っていましたが、まさにわくわくを大切にしているっていうことなんですね。

「ずっと受け身で勉強していたり、しなきゃいけないことって提供されて勉強してきた子たちが、大きくなってから何が結局楽しんだっけとか、何にわくわくしていたんだっけ、どこに向かっていたんだっけって分からなくなるかた、いらっしゃるんじゃないかなって今の時代、感じています。

それを小学校の時から、私がやりたいのはこれなんだ、このことで私の命はこんなにキラキラしているっていう、そういう体験が小学校のうちにできたらいいんじゃないかなって思っています」

●考える力も身に着きそうですね。普通の小学校のイメージだと、校舎があって、校庭があってっていう感じなんですけれども、この「森の楽校みっけ」はどんな学校になるんですか?

松岡さん「私たちが今使わせてもらっている森は、川が流れていて、竹林もあって、竹林があるから、たけのこも生えたり、森の中には栗とか柿とかビワとか、色んな果物がなる木が生えています。

川も彼岸花の咲く時期になると、モクズガニっていうシャンハイガニみたいなちょっと大きめのカニがうろうろしていたり、地元のおじいちゃんたちは、うなぎも獲れるんじゃないかって言って、罠を貸してくれるって話をしてくれたり(笑)。そんな食べられる森、本当に食べられるものがたくさんあるような、そんな森の中で、子供たちが学べることがたくさんあるんじゃないかなと思っています」

らんぼうさん「フィールドはそこの場所が基本にはなるんですけど、神山全体もフィールドってみんなで考えています。例えば、夏場だったら・・・滝とかあるんですよ。日本滝百選に選ばれている滝があったり、そこで打たれることもできますし、色んな綺麗な川だったりキャンプ場もあります。

3Dプリンターがあって、雨の日とかそういう作品作りができたりする場もあるんですよ。

別に海に出てもいいと思うんですよ。あと山登りに行ったりとか・・・だから一箇所の校舎があるところだけがフィールドっていう感じじゃなくて、全体がフィールドっていうような認識で、僕らはいますね」

自分だけの教科書

※「森の学校みっけ」が森や、町そのものが教室というお話でしたが、教科書はあるんですよね?

松岡さん「教科書も私たちは用意していないんです。始まりの輪で決めた、きょう1日やりたいことを、子供たちが行なって、お昼も食べて、またそのあとも遊んだり学んだりする時間があったあとに、きょうあったこと、きょう感じたこと、きょう見つけたこと、見つけた葉っぱ、土、そんなものを挟めるような日記を用意したいなと思っています。1年間終わったあかつきには、それが自分だけの教科書になる、そんなことをイメージしています」

●素敵ですね〜。先生がたは松岡さんや、らんぼうさんたちってことですか?

「基本的にはそうですね。先生って呼ばずにスタッフって私たちは呼んでいるんです。子どもたちの学びをサポートする、学んでもらうデザインとか、サポートはするので、普通の先生っていう言葉じゃないのが合っているのかなって思っています。ちなみにらんぼうは、どんなことを担当するスタッフなんですか?」

らんぼうさん「僕は旅がものすごく好きなんですよ。10年以上あっちこっち世界中を周ってきたので、やっぱり、暮らしと旅時間っていうのを大事にしようかなっていうことをみんなと話しているんですよ。

例えば夏休みとか、そういうある程度の休みの期間中に・・・この間、お遍路周ってきたんですよ。お遍路周ってきて、やっぱり地元の人たちからのお接待で、感謝しきれないぐらいのありがたみを感じるんです。例えば、そういう場所を子供たちと一緒に周ったりとか・・・。

剣山(つるぎさん)って山があるんです。うちの息子6歳なんですけれども、一緒に登ってきて、やっぱり自分でこのぐらいだったら、できるんだって、自信にもなる姿を目の前で見てきたんですね。そういったところにみんなで行ったりとか、ちょっと旅をしながら色んなことに挑戦していく、そういうことをやりたいなって思っています」

●松岡さんは元々東京のご出身なんですよね? どうしてまた徳島県の神山町に暮らすことになったんですか?

「ずっと国際協力のお仕事をしていて、パキスタンとか南アフリカとかに行ったりして仕事をしていたんですね。そういう国でお仕事する時って人の命を助けるお仕事なんですけど、人の命を助けているのに自分自身の命がどういうふうに作られているか分からない、知らないなっていうことに気がついたんです。

もっと根本的な暮らしとか命とか、そういうことに触れてみたいなと思って、水と空気が綺麗なところを探していました」

●全国各地色んな選択肢があったと思うんですけど、徳島県の神山町には縁があったんですか?

「一度、気候変動の授業をしてほしいということで、神山にある農業高校さんに呼んでもらって、高校生にそういう話をする機会があったのがいちばん大きかったかもしれません。

その時に森の中にあるサウナとか、サウナに入ったあとに川に飛び込むとか、そういう体験をさせてもらったのが多分、私のわくわくとかドキドキとかをくすぐられたんじゃないかなって思っています」

(編集部注:らんぼうさんが神山町に移住するきっかけになったのは、奥様が占い師さんに、神山に住みなさいと言われ、面白いと思ったことと、らんぼうさん自身がもともと、地域起こしに興味があったことなどがあるそうです。そして下見に行った時に、いまならすぐ移住者用の家に入れますと言われ、即決したそうですよ。

ちなみにニックネームのらんぼうは、北海道の実家にさくらんぼの木があることと、走ること、つまりランニングが好きなので、そのふたつの意味をあわせて、らんぼうと呼ばれるようになったそうです)

「やったら、えんちゃうん」

※みなさんが暮らしている徳島県・神山町なんですが、どんなところが魅力的なんですか?

らんぼうさん「まず水が綺麗なのがいいですね! 川の透明度がすごくあるし、家も湧水、地下水なんですけど、美緒ちゃんのところも湧水が流れていて、水がいいですね。

あとはね、町の人たちがすごく・・・なんて言うんでしょ・・・神山で”やったら、えんちゃうん”っていう合言葉があるんですよ」

●いいですね〜。

らんぼうさん「だからなにか自分でやろうとした時に、背中を押してくれる人たちが本当にたくさんいるんですよ。

例えば、今回だって『森の学校みっけ』をやるにあたって、教育委員会とも色々お話とかをさせていただいているんですけども、まだ始まっていないじゃないですか、だけども色々話をしていく中で、出席日数を普通の小学校には一応在籍するっていう形にはなるんですけれども、うちらの学校に通っていても出席日数を数えてくれるよっていう、そういう背中押してくださったりとか。

地元のおじさんに、インターンも新しく決まって、その子の下宿先でいいですか? って言ったら、いいよって快く言ってくれるおじさんたちがいたりとか。背中を押してくださってる地元の方々の“やったら、えんちゃうん”っていうそういう雰囲気がすごく好きですね」

●「やったら、えんちゃうん」ってすごく前向きな言葉ですね。

らんぼうさん「そうですね」

●暖かい町なんですね。”奇跡の田舎”とも呼ばれているそうですけれども、どんなところが奇跡なんですか?

松岡さん「それはもう町の人に聞いたほうが、私はまだ移住3年目なので、移住民としてはまだまだ新米なんですが・・・その“やったら、えんちゃうん”もそうなんですけど、移住の人を入れなかったら、町が人口的にもどんどん小っちゃくなるだろうっていう(問題意識があるんです)。

そこで何十年先を見据えて、これからどういう町にしていきたいのかっていうのを、町も町民もそれから第三セクターもそこにある企業の人たちも、みんなが集まって話し合いできる場がデザインされたのは、すごく大きいのかなって思っています。

その話し合いの中で、こういうプロジェクトをやりたいんだけど、“やったら、えんちゃうん”で、色んなプロジェクトが実際に動いています。例えば『アーティスト・イン・レジデンス』、申し込んでもほぼ通らないような倍率なんですけど、アーティスト・イン・レジデンスの募集をかけています。

森の中を歩くと、アーティストの作品が見られる場所もあったりするんです。色んな人が出入りして、その町を一緒に作り上げていくっていう、オープンでカジュアルで柔らかい物腰の姿勢が、そういうふうにしてくれているのかなって感じます」

(編集部注:神山町に伝わる「やったら、えんちゃうん」の精神は、30年ほど前に、戦前にアメリカから贈られた「青い目の人形」アリスを、アメリカに里帰りさせるプロジェクトがうまくいった、その成功体験が町の人たちの間で共有されているからではないかと、らんぼうさんはおっしゃっていました)

森の中に算数がある!?

※森の中で遊ぶことで、子供たちはどんなことを身につけていくと思いますか?

松岡さん「まず、この森の中で過ごしている時って、算数を考えない日がないんですね。例えば、あそこからここまで何メートルなんだろうっていう質問、よく子供たちが”俺は100メートルあると思う”とか”1000メートルあると思う”とか、まだメートルが分からない子たちが数を言い合っていたり・・・。

一歩って何センチなんだろうってところから始まって、割り算をしてみたり、掛け算をしてみたり。でもこれが割り算だよとか掛け算だよとか、そういう話し方ではなくて、本当に一歩ずつ測って足していく、その積み重ねで割り算とか掛け算とか、そういう概念が入ってきたりしますね。

あとカニがきょう何杯獲れたけど、何人いるけど、どうやって分けるとか、食べ物のことになるとみんなシリアスなので(笑)。

算数とかそういう概念だけじゃないんです。本当にここで過ごすだけで、どうやって水はここまで流れて来たんだろう、どうやってこの芽は発芽したんだろうっていう理科の部分。この山は昔どういうふうに使われていたんだろうっていう歴史・社会の部分。

それからみんなで美味しいね、楽しいねって、料理を作りながら体験する家庭科だとか、その美味しかったことを記録したり、絵に描いたり詩にしたり、国語とかアートとか哲学とか文化人類学とか、色んなところに、この暮らしの中でたどり着ける教科があるんじゃないかなって思っています」

らんぼう「僕もいいですか」

●はい! らんぼうさん、どうぞ。

らんぼうさん「僕の中では、いくつかあるんですけど、まず挑戦がすごくしやすい環境なんですよね。

例えば、この前、僕らのフィールドから反対側に山があって、その山に小っちゃい建物が見えて、あそこまでちょっと行ってみる? って言って、行ってそこから、やっほー! って言ったら、こっちまで聴こえるかどうか試してみよう! みたいな感じになったんですよ。

それで実際に走って、多分往復で4キロちょっとあるんですけど、そこまで行って、やっほー! って言ったら、お互いに聴こえたりしたんですよね。あ〜聴こえるわー! みたいな感じで盛り上がったんですよ。

で、戻って来るまでの道のり、大体これで4キロぐらいなんだっていう、実体験として距離も分かって、これだったらいけるねっていう・・・うちの子供もこの間、そういう距離の感覚をつかんで、6歳ですけれども6キロとか走れたんですよ」

●へぇ〜〜!

らんぼうさん「大人でも6キロっていったら結構大変だって思う人もいるかもしれないけど、自分で実際挑戦すること、これくらいだったらいけるなっていうものができあがったり。

あとこれに関わっているメンバーひとりひとりも、かなり面白い大人だし、その大人のまた友達が来たりとかするわけじゃないですか。僕すごい思うんですけど、人生の転換期っていうのは、結構本物の大人と出会う、それによって、こういう世界あるんや! って価値観が広がって、できることの幅が広がったりすると思うんですよ。そういう面白い大人と出会ったりできるのも、すごく魅力なんじゃないかなって思ったりしています」

※最後におふたりから、この番組を聴いてくださっている、今子育て真っ最中のパパやママに、伝えたいことがあれば、お願いします。

らんぼうさん「自分ひとりでやっているわけじゃなくて、色んな仲間たち、そして関わってくださっているお母さんたち、子供たち、お父さんたち、みんなで今作っていること自体が本当に奇跡だなと思うし、これ自体が希望だと思うんですよね。

なので、自分たちがやりながら、わくわくしながら希望を作っていくっていう、その輪がこれからも広がっていったら嬉しいというふうに思います。

僕たちも今、『森の学校みっけ』っていうラジオを、stand.fm(音声配信アプリ)の中でもやっていますし、今回のこのラジオを聴いてくださって非常に嬉しいですし、そういった色んな情報共有を通じて、みなさんと手を取り合って、素敵な場を作っていけたらと思っています。ぜひ、みなさん、応援よろしくお願いいたします」

●では、松岡さんもお願いします。

松岡さん「はい、学校は作る時代へ突入していると思っています。みんなで学校を作るために私たちが今できることをやっていこうと思います。

それから、地球環境がどんどん変わっていくんじゃないかっていうことも懸念されています。子供たちが、7世代先の子供たちが、安心して心地よく住める地球をずっと守っていくために、この学校が成功したら本当に嬉しいなって思っています。応援どうぞよろしくお願いいたします」

INFORMATION

スクールの内容や募集について、たくさんのお問い合わせがある、とのことですが、今年度募集の、小学校1年生から6年生の児童12名はすでに定員に達しているそうです。次回の募集についてはお問い合わせください。また、一緒にスクールを運営してくださるスタッフも募集しています。

「森の学校みっけ」について詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎森の学校みっけ HP:https://mapisfullofknots.wixsite.com/-site-1

「森の学校みっけ」では4月の開校に向け、現在、クラウドファンディングで支援を募っています。ひとくち3,000円からいろいろなパターンがあって、リターンは、森の恵みやフィールド体験、月1回配信のラジオなどなどユニークなものが盛りだくさんです。ぜひご支援ください。3月26日までです。

詳しくはクラウドファンディングのサイトを見てくださいね。

◎クラウドファンディングサイト:

https://camp-fire.jp/projects/542960/activities/353097

2022/3/13 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. OVERJOYED / CELINE DION & STEVIE WONDER

M2. CHILDHOOD / MICHAEL JACKSON

M3. FIELDS OF GOLD / STING

M4. WILD CHILD / ENYA

M5. MIRACLE / THE CORRS

M6. BRAVE NEW HOPE / BASIA

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2022/3/6 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国際災害レスキューナースの「辻直美(つじ・なおみ)」さんです。

辻さんはレスキューナースとして国内外の被災地で救援活動、また、ご自身も阪神・淡路大震災で被災された経験をお持ちです。そんな実体験をもとに、だれでもすぐに取り組める防災のテクニックやアイデアをまとめて本も出版されています。

きょうは辻さんに、お金をかけずに備える効果抜群の防災術や、防災の心得についてうかがっていきます。参考になるアイデアが満載ですよ!

☆写真協力:一般社団法人 育母塾

日常の延長としての防災

辻さんは91年に看護師免許を取得、93年に国境なき医師団の活動で上海に赴任。帰国後、阪神・淡路大震災で被災、自宅が全壊したことで災害医療に目覚め、救命救急災害レスキューナースとして活動。現在はフリーのナースとして、講演活動や防災教育などを行なっているほか、子育てに悩むママをサポートする一般社団法人「育母塾」の代表としても活躍されています。

レスキューナースとして様々な災害現場で活動されてきた辻さんは、どこの被災地に行っても被災者のかたから、「日頃からちゃんとやっておけばよかった」という後悔の声を聞くそうです。

※早速なんですが、電気や水道などがストップした中で避難生活が長引いた場合、特に注意しなければいけないことは、どんなことなんでしょうか。

「もちろん感染対策もありますけれども、普段と同じ生活ができないっていうだけで、かなり抵抗力が落ちるんですよ。メンタルも落ちます。体力も落ちます。そして清潔具合も変わってきます。なので、ライフラインが切れたとしても、いかに日常に近い生活ができるのか、それを考えて防災ってやっておくんです」

●日常の延長としての防災っていうことなんですね。今はコロナ禍ということで、新たな備えですとか、考え方も求められているのかなとは思うんですけれども、これまでと大きく変わった点というのは何かありますか?

「今までだと避難所に行ったりとか、もちろん被災したお隣同士とかでも、物のやり取りって割とありました。しかし今は人から物をもらう、あげるって、ちょっと控えめになっています。なんとなく気が引けますよね」

●そうですよね〜。どうしても密になってしまう避難所へ行かなきゃいけないっていう時は、どうしたらいいんでしょう?

「もともと避難所を運営する時は感染症対策マニュアルというのが、コロナ禍の前からあるんです。そしてその感染対策っていうのは、コロナに対する対策と全く同じなんですね。しかし、コロナ禍になって変わったことは、自分でマスクを着けていくこと。そして消毒と感染対策ができるグッズを、自分で用意していくことになりました。

手を洗うという行為ひとつでも、水で洗っても大丈夫。石鹸をつけたら、なおのことよし。そしてアルコールをつければもっといいっていう、この3つの方法を目の前にある物で上手くやっていくことで、ひとつ感染対策はできると思います」

●備えておいたほうがいいっていう物に関してはいかがですか?

「もちろんアルコールや石鹸などは必要だと思います。あとマスクなども手に入ることが少なくなると思いますので、不織布だけではなくて、布物のマスクも用意されて、洗って使うというのも対策としてはあると思います」

100均グッズで上手に防災

※辻さんはご自宅で、おもに100均グッズを使って、地震に備えた工夫をされているそうですね。どんなことをされているのか、教えてください。

「私の家は基本的に地震を想定して準備しています。地震は物が落ちる、倒れる、移動する、そして飛ぶっていう動きをするんですよ。特に震度7以上になると物が飛んできます。

この4つの動きをさせないために、どうすればいいのかってことを考えて、物を配置しています。私は、物が全て落ちてこないように滑り止めシートをすごく多用しています」

●私は東日本大震災の時は大学生で、千葉市の実家にいたんです。滑り止めを冷蔵庫自体には付けていたので、冷蔵庫が倒れるってことはなかったんですが、冷蔵庫の中身がばーっと出てきてしまったり、食器がばーっと倒れてしまったりっていうことがありました。その防止策を100均グッズで、できたりするんですか?

「まず冷蔵庫で言いますと、冷蔵庫の中身が地震で左右前後に揺れることで、実は冷蔵庫ってダンシングって言うんですけど、踊るように動くんですよ。最終的に冷蔵庫の前面に全部食べ物とか中の物が出てきて、バーンって倒れるんですね。そうならないために、私は冷蔵庫の中身も滑り止めシートを敷いています」

●中身にも?

「はい。透明の滑り止めシートが100均ショップで売っているんですよ。それだけではなくて、メッシュになっている取っ手の付いているカゴってありますよね。あれの中に、下にも滑り止めシートを敷いて、そして朝ごはんセット、これは中華食材、これは和食みたいな感じで、物の住所をちゃんと決めて、中で物が動かないようにしています」

●なるほど! きちんと仕切りを立てるというか、その仕切り自体にも滑り止めを付けるっていうことですね。

「はい。お料理をする時はその箱ごと出してくるんですよ。冷蔵庫の前でどれかな〜って悩むんじゃなくって、箱ごとバサって出してきます。その箱には滑り止めシートが敷いてあるので、お料理中にもし被災しても滑り落ちることがありません」

●食器棚に関してはいかがですか?

「食器棚も全て滑り止めシートを貼ってまして、ここも100均ショップで売っている箱の中に食器を分けて入れてあります」

●食器棚の中にさらに箱を入れて、その箱の中にお皿を入れるってことですね。

「はい、そうです。なぜそういうふうにしているかと言うと、もちろんまず、誰が見てもここにしまう、片付けるってことが分かりやすくしているのがひとつと、食器棚の中で食器が割れた時、箱の中で割れているので片付けが楽なんです」

●それは言えますね! 確かにそうですね!

「やはり皆さん、被災した瞬間のことは考えられるんですけど、大事なのは被災したあとも生活していくんですよね。そして、ぐちゃぐちゃになっているのを自分で片付けなきゃいけないんです」

●そうですよね〜。またそれで怪我してしまったりしますよね。

「片付けやすい方法を考えたら、食器棚にそのまま食器入れていると、中でぐちゃぐちゃ、落ちてきてぐちゃぐちゃになると、怪我もするし片付けにくい。箱の中に入っていたら、そのままガサって捨てるだけなんで、楽でいいなと思って、そこから始めました」

普段の延長、日々が大事

※ライフラインが止まった状態で在宅避難が続いた場合、例えば、乳幼児がいらっしゃるご家庭で、備蓄していた離乳食が足りなくなることもあると思うんです。なにかいい方法があったりしますか?

「皆さん、それを持ってこようとしている人が多いんですけど、そんなのいくらあっても足りないですよね(苦笑)。

災害時において私は常に思うんですけど、それ専用のものを1個だけ買って用意するって、数限りなく用意しなきゃいけなくなるので、あるものから転用していくっていうか、作っていくっていうのが大事なんです。

例えば、離乳食と高齢者用の柔らかいご飯を作りたいっていう時は、大人のご飯にお水やお湯を足して、なめらかにペースト状にしていただく。そういうふうにして離乳食を作っていただいています」

●わざわざ離乳食用、ご高齢者用ではなくてっていうことですね。

「こういうテクニックって実は日々から大事なんですよ。いきなり、そういうテクニックがあるんだなって思っていても、災害が起きた時に、それができるかって言ったら絶対できないです。

やはり普段からやっていることの延長でしかないので、付け焼刃の、テスト勉強の前の日の徹夜みたいなことをしたって、やっぱりできないんですよ。なので普段から、お子さんがいらっしゃるかたは、とりわけ離乳食っていうやりかた。例えばポトフとかをたくさん作ったら、そこから取り分けて作る離乳食、高齢者の方々のご飯を作るっていう、そういう体験を日々やっておいてほしいなと思います」

●そうですね。そうしたら慌てなくて済みますよね。避難生活の場合、食事が本当に大切になってくると思うんですけれども、備蓄の食料を美味しく調理するコツですとか、アイデアがあればぜひ教えてください。

「私、日々思っているんですけど、なんで災害時って、皆さん、しょぼいご飯を食べる想定なんだろうなと思っているんですよ」

●やっぱりそんなイメージはあります。

「そんなので元気になれますか?」

●いや〜、心身ともにちょっと・・・。

「落ちますよね。非日常になっている、それも楽しい非日常じゃない中で、食べたことないような缶詰とかレトルト、冷えているものを食べるのは本当に心にも身体にもダメージがくるんですよ。

なので、日々のご飯と近いものを作るためには、ライフラインが切れた時でも作れる状態を用意しておく。何がいるかっていうと熱源ですね。それはカセットコンロだとか固形燃料だとか、キャンプやっている人だと炭とかも使えると思います。そういう物を普段から使いこなしている人は、多分ガスとか電気がなくてもご飯って作れますよね」

(編集部注:ほかにも辻さんから、乳幼児のおむつはレジ袋とペット用のシートで代用できるというお話がありました。また、パスタはビニール袋に水をいれて浸しておけば、食べられる状態になる。そこで大事なのが、気持ちの持ち方。冷たいパスタか・・・というネガティブな気持ちではなく「冷製パスタ」を作ったと思えば、前向きな気持ちになれるということでした)

いちばん大事なのは排泄対策

※水が止まってしまうと、トイレの問題も出てきますよね。簡易トイレがないときに、なにかいい方法はありますか?

「基本的には、水が吸収できる物を家の中で探しておいてください。私はペット用のトイレシーツを家に常備してあります。大体、A3ぐらいのサイズで300〜400ccぐらいの水分を吸ってくれるんですよ。成人男性の1回のおしっこぐらいは吸ってくれるんですね。

私は、災害トイレはそれを使ってやります。それも普通のゴミ袋、45リットルのゴミ袋ありますよね。あれを便器に2枚、便座を上げた状態で2枚掛けていただいて、そして中にペットシーツを入れて便座を降ろします。そうすると水は流せませんが、いつものトイレで排泄ができますね」

●確かにそうですね。

「終わったら2枚重ねていた上の1枚目だけを取っていただいて、縛って捨てていただきます」

●そのまま、また次繰り返しで、できますよね。

「ペットシーツがないかたであれば、サイズアウトしたお子様のオムツだったりとか、ぼろ布、あと新聞紙、週刊誌みたいな雑誌とかもいいと思います。水分を吸収できる、そういう物を使って排泄をしてください」

●いかに自分の日常の中から、災害に使えるものを探すかっていうのが大事なんですね。

「皆さん、災害時には水と食料っていうのはすごく頭にあるんですけど、実はいちばん大事なのって排泄対策なんですよ。どんなに私たちは怖い思いをしても、おしっことうんちはします。そして緊張して怖くなって、心理的にもトイレの回数は増えます。となってくると、そのトイレですらいつもと違う形、例えばバケツでやるなんてできませんよね」

●そうですね。やったことないですね。

「だからお水が流せなくても、いつものように便座に座るだけでリラックスして排泄ができるように、ある物をいかにうまく使って、日常と近い状態を作っていくのかっていうことが防災のポイントになります」

(編集部注:辻さんはペットボトルのキャップの真ん中に穴を開け、それを使って、シャワーやウォシュレットの代わりにすることもあるそうです。キャップもサイズがいくつかあるので、それぞれに穴を開けたキャップをカバンに入れて持ち歩いているそうですよ)

わざわざ買わない

※日頃の備えで心がけていることはありますか?

「わざわざ、それ用に買わないことと、ひとつの商品をできるだけ違う形でも使えるようにアレンジするのは、いつも気をつけています」

●違う形でアレンジというのは具体的にどういうことでしょう?

「例えば45リットルのゴミ袋、まあ普通だったらゴミを捨てる袋ですよね。私の場合は2枚重ねて災害トイレにします。そして2枚重ねてリュックサックに入れると給水タンクになります。そして服の上から被ればカッパになります。そして、ゴミ袋の中に破った新聞紙を丸めて入れると、コタツのように暖かくなるんです」

●万能ですね、ゴミ袋!

「でもそのゴミ袋って、わざわざ買うもんじゃないですよね」

●確かにそうですね!

「家の中にある普通にゴミを捨てるためのものです。そういうふうに常に家に転がっている物でも、ほかになんか使い方ないかな、これとこれを組み合わせたらどうなるかな〜っていうことを常に考えて、実践にしています。実際やってみて色んなやり方を試して、今の私の中ではこれがベスト! っていう感じのやり方を探していますね」

●確かに各ご家庭で防災用グッズなど備えているとは思いますけれども、備えていれば安心っていうわけじゃないですよね。

「皆さん、やたら買うんですよ。でも使ったことない人ばっかりです。だから難しく考える必要はなくて、防災グッズを買ってきたら、取り敢えず1回使ってみて、使ってみたら自分のスタイルに合っているのか合わないのか、これってもしかしたら、ほかの物で代用できるんじゃないかと思えば、コストダウンにもなるし、気軽に試せますよね」

備蓄の目安は「食事・睡眠・清潔」!?

※私もそうなんですけど、どんな物をどの程度備蓄しておけばいいか、迷っているかたも多いと思うんですね。何か目安のようなものはありますか?

「生活スタイルによって大事な物って違うはずですから、備蓄も実は大きく変わります。被災をしても生活はしなくてはいけませんから、その中で”食事”と”睡眠”と”清潔”、この3つをどの順番で大事にしたいのかって考えると、必然的に備蓄する物って変わってきますよね」

●確かにそうですよね。

「私は髪の毛を短くしているのは、髪の毛を洗う水の量を減らしたいからなんですよ」

●へぇ〜〜!

「(災害)現場にいたら、髪の毛を洗っていられないんで、お風呂も2〜3日は入れません。以前は長かったんですけど、切った方が楽なんで切りました。髪の毛がセミロングからもっと長いかたになると、髪の毛を洗うための水の量の備蓄が増えるんです。

あと洗顔も、普段の水洗顔じゃなくて、私は拭き取り化粧水洗顔に変えました。そうすると、災害時だから拭き取りじゃなくて、普段やっている通りになるんです。

そういうふうに生活をちょっとずつシフトして、物を減らしたりとかして、私の生活スタイルに合うような備蓄をしています。ですから、何を持っておけばいいですか? 何をどういうふうにすればいいですか? って言われると、あなたが生活の中で何を大事にしたいですか? それを分厚くしてください、っていうふうに申しあげています」

「3.3.3の法則」

※辻さんの本に、普段から「3秒、3分、30分で気分をあげられるものを持ちましょう」と書いてありました。これは具体的にはどういうことなんでしょうか。

「”3.3.3の法則”って、私は呼んでいるんですけど、気持ちが下がった時に、まず最初の3っていうのは、3秒で”香り”です。香りは脳にダイレクトに来ますから、すぐに気持ちを切り替えることができます。お好きな香りを用意しておくことですね」

●アロマオイルとか、そういったものを用意しておくってことですか?

「何でもいいと思います。コーヒーが好きなかただったら、アルミのドリップパックとか持って行ってもいいと思います。あとは、柔軟剤の香りが好きな人は、そういう匂いがする物を紙に染み込ませた、乾燥機に入れる時のシートみたいな物でもいいと思いますし、もちろん香水でもいいと思います」

●3分っていうのはなんですか?

「今度は”触る”です。触って落ち着く物。柔らかい物が好きなかたもいらっしゃるし、麻とか綿とかみたいにシャリっとしたのが好きな人もいらっしゃると思います。好きなタオルだとか手ぬぐいとか、そういう物でもいいですし、体のパーツでもいいと思うんですよね。

もしかしたら、二の腕を触ると落ち着くかもしれないし、お腹かもしれない。だから二の腕とお腹は太っているんじゃなくて、防災グッズですから、手入れしておけばいいんです(笑)」

●あははは〜(笑)そうですね! 30分というのはなんでしょう?

「今度は見て落ち着く物です。この場合、災害時ですから、残念ながらデジタルが使えません。スマホで何か見るっていうのは難しいです。そうなってくると家族の写真だとか好きな絵、推しの写真もいいですね。あとは小説とか漫画とかでもいいと思います」

●なるほど。やっぱり心身共にダメージを受けていると免疫力も下がってきてしまいますよね。

「はい。この3.3.3の法則は大きな災害の時だけではなくて、日々もちっちゃい災害ってありませんか? 寝坊するとか水をこぼすとかゴミ捨てを忘れるとか、これ全部災害です。

そういう時に心を落ち着かせる、いらっとした気持ちを落ち着かせるために、あ〜いい匂いって、匂いを嗅いだりとか、二の腕をもみもみして、あ〜なんか柔らかいな〜って落ち着くとか、自分の好きな写真を見て、あ〜いいわって落ち着くっていうふうにして、日々の心をフラットにするために使っておけば、これもまた災害時に活きてきます」

防災やりましょ!

※最後に、生き抜く力や知恵を身に付けるためには、どんなことが大事になりますか?

「そうですね〜。やはり日々からやることしかできないんで、面白がって何でもやって欲しいなって思います」

●日頃からってことですね。

「防災っていうと、皆さん、めっちゃネガティヴなんですよ。災害を防ぐためのものやから、めっちゃハッピーなはずなんですよね。何か用意したら(災害が)来るかもしれないとかね。いや、来るんです! 来るんですけど、本番のための練習だと思って、いかに面白がってやるかってことですね。

きょうはずっと何回も繰り返してお話ししたように、日々やっていることしかできないっていうことは、こういうライフハックを付けておくとか、ものを代用して使える力、柔らかい頭ですね。

発想力と転換力と、そして行動力、決断力、これが防災をすれば上がるんです。つまり企業力が上がって、そして生活力が上がって、人間力が上がるんですよ。人間力が欲しいんだったら、防災やりましょ! ってことです」

(編集部注:辻さんに「仕事先や移動中に被災してしまうことを想定して、何か持っておいたほうがいいものはないですか」とお聞きしたら、「4種の神器」を教えてくださいました。その4種とは「防災笛」「マルチツールか、万能ナイフ」「アナログのコンパス」そして「ソーラーライト」。辻さんはこの4種の神器を防災ポーチに入れて、いつも持ち歩いているそうですよ。マルチツール以外は100均ショップでも購入できるそうです)

INFORMATION

辻さんの活動については一般社団法人「育母塾」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎育母塾HP:https://ikubojuku.org

辻さんは防災関係の本を何冊か出していらっしゃいます。『レスキューナースが教える プチプラ防災』は扶桑社から、『保存版 防災ハンドメイド 100均グッズで作れちゃう!』はKADOKAWAから出ていますよ。ぜひ参考になさってください。

◎扶桑社 HP:https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594083359

◎KADOKAWA HP:https://www.kadokawa.co.jp/product/322102000107/

応募はメールでお願いします。件名に「本のプレゼント希望」と書いて、番組までお送りください。

メールアドレスはflint@bayfm.co.jp

あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。応募の締め切りは3月11日(金)。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。

応募は締め切られました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

2022/3/6 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. RESCUE / KRYSTAL MEYERS

M2. SAVE YOU / KELLY CLARKSON

M3. EVERYDAY / JACKIE BOYZ

M4. RELAX, TAKE IT EASY / MIKA

M5. IT’S MY STYLE / CATHY DENNIS

M6. HAPPY PEOPLE / R.KERRY

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2022/2/27 UP!

◎杏橋幹彦(写真家)

『「波の裏側」を撮る〜海伏「杏橋幹彦」』(2022.02.27)

◎吉田友和(旅行作家)

『「ご近所半日旅」のすすめ! 〜こんなときだからこそ、安近短!』(2022.02.20)

◎赤井エリ(ゼロウェイスト・セレクトショップ「ミニマルリビングトーキョー」)

『「SDGs〜私たちの未来」エコな暮らしを楽しくお洒落に〜ゼロウェイスト「ミニマルリビングトーキョー」』(2022.02.13)

◎田口房国(森林レンタルサービス「forenta(フォレンタ)」)

『山村の活性化にもつながる森林レンタルサービス「フォレンタ」』(2022.02.06)

2022/2/27 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、波の裏側を撮るワン・アンド・オンリーな写真家「杏橋幹彦(きょうばし・みきひこ)」さんです。

杏橋さんは1969年、神奈川県茅ヶ崎市生まれ。東オーストラリアでライフセービングのブロンズメダルを取得後、いろいろなレスキュー法を学びます。そして、人は海にシンプルに向かうべきだと感じ、酸素ボンベを付けずに海に潜り、波の裏側をファインダーをのぞかずに直感だけで撮っています。神秘的な写真は海外でも高く評価され、集大成的な作品『BLUE FOREST』は2016年に伊勢神宮に奉納されています。

きょうはノーファインダーで撮る奇跡のような作品のことや、海に対する深い思いなどうかがいます。

☆写真:杏橋幹彦

命を賭けて

※それではお話をうかがっていきましょう。オフィシャルサイトで作品を拝見して、その神秘さに驚きました。サイトに掲載されている写真は全部、波の裏側をとらえた写真なんですよね?

「はい、酸素ボンベを使わずに泳いで波の中に行きます。片手にカメラを持って、使うのは水中眼鏡とフィンとカメラだけと、至ってシンプルな3つの道具だけで撮っています」

●そもそもどうして波の裏側を撮ってみようと思われたのですか?

「私の師匠はモデルとか車を撮っている人で、まあ大胆な人でね〜、”お前、写真なんか見ないで人の魂をつかめば”みたいな人でね。師匠のまた師匠が、ユージン・スミスで戦場カメラマンだったんですね。

そんな彼らの写真をずっと見ていて、若い時に俺の写真には奥のものがないな、薄っぺらだな、なんて思った時に、これは、ユージンたちのように命を賭けて何かをやらないと写らないんじゃないかと思ったんですね。

自分にとって命の駆け引きができる場所、そして人は絡めずに僕個人、杏橋幹彦として純粋に対峙できる場所はどこだろうと、ふと思った時に、きっと海だと。思い切って全てを捨てて、命を賭してやった時に、何か写るんじゃないかと思ったんです。そんな動機から、思ったらすぐ実行でひたすら・・・約20年前かな。海に踏み込んだんです」

●海に対する恐怖はなかったですか?

「いや〜今もありますしね、これは消えないです。怖い思いって不思議なもので、未だにどこかに蓄積されちゃって抜けきらないです。経験が邪魔をする時もあるし・・・。

面白いものである時、禅の本に”全てを捨てろ”って書いてあったので、その時持っていたクラシックカーも全部泣く泣く売って、何かこの世にもう未練がないようにと・・・。海に頭を下げて、本当に低いところからお願いしますということで、何が撮れるか分かりませんから。

今でこそ、こんな偉そうに喋っていますけれど、あの(波の裏側の)写真を見たこともないし、撮った人もいなかったので、撮れて日本に戻って現像して、あれが写って光った時に、現像所が大騒ぎしたんですよ、何を撮ったんだと。実は泳いで波を撮ってみたんだと・・・。

人間の目って実は補正してしまって、本当の色ではないんですね。皮肉なことに人間が作ったカメラが、実は俺たちが見えていないものを写し出すんだってことも知りましてね。まあ海から色々教わっているわけです」

●酸素ボンベを付けずに、海に出るんですよね?

「付けたこともあるんですけど、付けると何分後に帰らなきゃいけないとか、誰かと行ってくださいとか、人間界のルールと制約と都合、そういったものを海に押し付けたりすることになるし、海にとって魚に対して、ストロボを当てて、すごくすごく失礼なことをしたと、僕は思って懺悔したんですよね、ごめんなさいと。

俺はひとりで海に裸で行きますので、どうか海の神様か何か分からないですけど、守ってくださいと、ただ生き死には頼みませんと。ここから先はもう無情の世界なので、行くだけ頑張って行きますけど、何か写ればありがたいですと。そういうスタンスで、未だに海で色んなことをして撮っています」

真実を写す

※波の裏側をファインダーを覗かずに撮るんですよね?

「うん、覗かない。余談だけど、僕は色々写真を撮ったんだけど、写真家じゃないなと思ったりもして・・・あとで言うんだけど、”海伏”って名前を付けたりとか。

撮っているものは今は波と人。波と人は波動で実は同じなんですね。来る前を予測して、位置が大事なんです。波の中もそうですけど、そんなに早く魚のように動けないじゃないですか。ですから予測して予測して、ちょっと前にそこに入り込んだ瞬間に(シャッターを)押してないと、見てからじゃ遅いんですよ。見てからではもう行ってしまうので、来る前に押す、ないものを押す、ないものをつかむ。

例えば、皆さんが手でコップをつかむのを、僕は手を出すと手の中に入っているというか、変な言いかたですが、時間の使いかたがちょっと違うのかな・・・。これはちょっと変な話だけど、そういった意味で先に押していないと、(波は)早すぎるので見ても撮れないと思います」

●へぇ〜〜!

「で、写真に入り込んでくる。結局写しているけれども、僕の感覚だと、あ、写っちゃったって感じなんですよ。両目で見て何かを感じて押しているのは、今でも忘れないし、必ず、はっ! って思わない時は押してないです。ファインダーを見ないので、超感覚的なこと。

人間は五感ではなくて十感、二十感、五十感、百感って僕はあると思うんですね。それが、地球や宇宙の声を聞けないような、水槽みたいな暮らしをしていると、弱っちゃうんですよね。

そういったことも研ぎ澄まして、自己満足もあるんだけども、気づかせてもらうことの大事さも泳ぐ度に教わります。

ですから(ファインダーを)見ない。見ないし、人間の恣意、思惑、よく撮ってやろうとか波をこうしてフレームに入れてやろうって思うと、きな臭い写真になっちゃうんですよね。上手すぎる写真っていうんですか。

だから写真ってすごいもので、”真実を写す”ってよく作ったなって思うんですけど、自分も気づかないような本物、魂、やっぱり本物しか写らないですよ。嘘をつくのは人間で、写真は一切嘘をつけませんから、そこに賭けているんですよね。だから俺、動画とかやりませんよ」

●一期一会というか、同じ写真は二度とないっていう感じですね。

「波も同じものはないし、撮れたら撮れた、撮れなきゃ撮れないで、そもそも撮れるような状況じゃないんです。片手で泳いで撮っています。水中で回転して撮るんで、(撮れたら)奇跡ですよね」

編集部注:杏橋さんの写真をオフィシャルサイトでぜひ見てください。波が崩れて泡立っているところを、裏側から撮っている写真が多くあります。言いかたを変えると、波がどこで崩れるか、それを直前に感じないと撮れない写真ばかりなんです。研ぎ澄まされた感覚がある杏橋さんだからこそ撮れる写真だと言えます。

☆杏橋幹彦オフィシャルサイト:http://www.mikihiko.com/

山伏ではなく、海伏

※先ほど、ご自分のことを山で修行する山伏(やまぶし)ならぬ、「海伏(うみぶし)」だと表現されていましたが、この海伏と名乗るようになったいきさつを教えてください。

「撮る時に、本当にお辞儀して祝詞を読んで小さな貝を吹いたり・・・それは最初からやっていたわけじゃないんですけど、色んな人に教わって、海に戻るおまじないのような・・・それこそ、いまだに忍者の呪文も唱えています。

目に見えない力を借りないと、人間の力も心の許容も超えた場所に行くので、それには古来の人々が何か祈っていたことを取り入れさせていただいたらいいんじゃないかなっていうことで・・・僕は感じて、忍者の呪文とか、色んなことを、怪しいんだけど、取り入れてやっています。

その中で、ある山伏に山に行ったり色んなところで会うようになった時に、自分たちと実は同じことをやっているなっていう老齢な山伏のおじいさんがいたり、僕に山伏の仲間にならないかって誘ってくださったかたも実際いらっしゃいました。

その時にふと思ったのが、僕は海に対してまだ勉強中だし、色んなことを祈り続けるので、払い清めるというか、役目があると思うんです。私は皆さんと一緒に今できるレベルでもないんですと。

そうではなくて、”海伏”って今思ったんですけど、海伏と言ってよろしいでしょうかと。海伏として海で、この宇宙を祈っていきたいと思うんですが、どうでしょう? って言ったら、面白いから、お前それはやりなさいと、そう言われました。

僕が作った言葉なんですけど、山に伏せる、海に伏せる、彼らは山を宇宙と見て、命、水、その全ては山から生まれ、山に返る・・・おそらく古来には世界的に見ても海を祈っていたかたはいると思うんです。日本人もそうですけど、何か海に対して、義理を通して、胸を借り、思いを伝え、海と対話して、感謝を捧げる、じゃないけど、そういったイメージで、僕は自分を写真家ではなくて、海伏と呼ぶようになったんですね」

海は何かを返してくれる

※杏橋さんは、やはり子供の頃から海に親しんでいたんですか?

「茅ヶ崎で生まれ育ったんだけども、親父たちが山口県のほうで、おじいさんも山登りだったり、スキーだったりとか、僕の周りに大自然で遊ぶことを本当に心から楽しむことを知っていた大人たちがいたんですよ。

子供ってやっぱり、入り口がないと行かれないじゃないですか。そういう大人たちが限られた休みの間に、どこのいちばんいい海に行ってやろうかなって考えたら、そりゃいい海に連れて行ってくれるわけですよね。

面白いもので、魚が好きだったから、砂場に興味なかったので、海の家を使ったことはなかったですよ。岩場でずっと網を持って魚を捕まえて、一日中、海で遊んでいたっていう少年時代です。網がやがて釣竿になって、水槽で魚を飼ってみたり、色んなことしたけれども、飼われているのは俺で、あの魚は飼っていないんだとか、色んなこと思うわけですよ。

例えば皆さんの家の、いいとか悪いとかではなくて、イカした植木鉢を置くじゃないですか。あれはやっぱり自然が恋しいから置くんだよね。いいことだと思う。いいことだと思うけど、フィジーの人は置いてないから、家の中に。なぜなら家の周りは木です。当たり前の話だよね。目の前に海があるハワイの人は、水槽で魚は飼わないですから」

●なるほど〜!

「都会人には、やっぱりそういった宇宙観とか、自然観が必要なんですよ、結局は」

●自然を求めているんですね。

「うん、自然を求めるっていうのも、そうだけども、則して生きるしかないし、お互いが必要なんだと思う。ただ、お互いのバランスが崩れて、人間側だけのように見えちゃっているし、そういう暮らしになっているんですよ」

●ず〜っと海にいらして、どんなことを海から感じていますか?

「う〜ん、まだまだ・・・例えば1年後2年後にお話したら、色んなことを言えるかもしれないけど、今の僕として(言えるのは)海は生きている、間違えなくこっちを見ていて、礼を尽くすことを知っている、こちらから本当に海に対して気持ちを伝えれば、海はきっと何かの形で返してくれるでしょうね。

おそらく海のエネルギーは、人間の体内の成分と同じっていうように、浄化力と言っては変だけれども、身も心もクリーンにする何かがあるんだとは思います。それは永久に生涯、分からなくていいことで・・・分からなくていいんですよ。今、人間は何でも知ろう、分かろう、手に入れようとするけど、そういうもんじゃないから。

刻々と変わる海や風のように、そこにまず行くこと。行った者にしか分からない感覚。そしてある日、海のこととか、色んなこと、大事だなとか、綺麗だなとか、怖いなと・・・。

そう思った時に、目の前に落っこちていた缶カラでもいいから、ポケットに一個入れて、その程度でいいことなんだよね。ビーチクリーンがどうではなくて、まず自分の心で本当に思った、心理の言葉っていうか、自分で本当に思った純粋な気持ちを海に伝えておけば、海はきっと人それぞれの形に何か返してくれるものではないかなと思ってます」

青い波の襖絵に心震える

※現在、京都の禅寺「西陣 興聖寺(にしじん・こうしょうじ)」の本堂で、杏橋さんが2002年にフィジーの離島で撮った、青く美しい波の裏側の写真が、全長14mの襖(ふすま)となって特別公開されています。

このお寺で杏橋さんの作品が襖絵となって公開されるまでには、京都の知人と、お寺の住職、そして特別な技を持つ職人さんとの出会いがなければ実現しませんでした。不思議なご縁が導いた奇跡かも知れません。

杏橋さんが、襖絵の並べ方に関して、こんなお話をしてくださいました。

「いちばん左と右は、実は同じコマで、僕は最初連続した3枚で時間軸を表そうって言ったんですよ。波は、皆さんが思うのは、ものという波。波というものは最初からなくて、うまく言えるかどうか分からないけど、水素がくっついては離れてを繰り返すドミノ倒しのような動きで、波動とエネルギーなんですね。

よく見ていると、沖の波は一滴も岸には来ていないです。極端なことを言うと。お風呂で洗面器があって手で波を作ったら、波は来るけど、洗面器は動きませんから。来ているのは波動なんですね。

フィリピンで発生した風は台風になるけど、日本にはフィリピンの風は一滴も入っちゃいないし、うまく言えないけど、あるものはある、ないものがない、そんな禅問答みたいな姿が実は波のありようです。

ですから、僕は時間軸を表そうと思ったんだけど、住職が真ん中はこの写真にしたいって選んだのが今の写真で、実はそれは写真集の表紙に使って、伊勢神宮にちょっと前にご奉納させていただいた写真でもあるんです。あえて斬新な、左右は同じ時間に撮った1秒後だけど、真ん中だけは同じ場所だけど、日にちの違う波をそこにやって、何故か妙な一体感が生まれました」

●襖になった写真を見て、いかがでしたか?

「やっぱり、まずはこういう場をいただけたのがすごかったなと。皆で心震えましたよね。自分たちが感動して心震えないと、人には伝えられないっていうのが根本じゃないですか。皆さんも同じようなお仕事されているので、そこがまず本当に嬉しかったし、すごいな〜って。自分たちで自画自賛じゃないけど、心震えてびっくりしていましたね。

あとひとつ感じたのは、所詮俺の命は、なんとか海から戻ってきても60年から80年です。

そのお寺は”古田織部(ふるた・おりべ)”さんという茶人と、”曾我蕭白(そが・しょうはく)”という江戸時代の画家の菩提寺でもあるんです。人々の評価や色んなものを気にせず、利休のわびさびの中から、人をもてなすという茶道、器に花鳥画を描いたり、様々なことをして楽しんでもらおうと、自分の中の美意識を貫いた人たちの菩提寺。

そこに数百年後、斬新な青い海が現れたっていうのも、彼らが何か後ろで背中を押してくれたのかもしれないし、彼らに対しても、供養っていったらおこがましいけど、現代でも皆さんの意思を引き継いで、鼻垂らして頑張っている者がいるんです。本当にありがとうございますと、そんな風に思いましたよ」

☆この他の杏橋幹彦さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

ぜひ杏橋さんの作品をオフィシャルサイトでご覧ください。水と光と影が織りなす不思議で神秘的な写真に圧倒されます。見ていると空にも宇宙の銀河にも見えてきます。見えかたが違うのは、その時の自分の心象風景なのかもしれません。

◎杏橋幹彦オフィシャルサイト:http://www.mikihiko.com

現在、京都の禅寺「西陣 興聖寺」の本堂でフィジーの離島で撮った、青く美しい波の裏側の写真が、全長14mの襖となって特別公開されています。この襖絵は普段は非公開です。会期は3月18日まで。詳しくは京都市観光協会のサイトをご覧ください。

◎京都市観光協会 :

https://ja.kyoto.travel/event/single.php?event_id=5636

2022/2/27 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. PICTURES OF YOU / THE CURE

M2. YOUNG HEARTS RUN FREE / CANDI STATON

M3. WAVE / DAWN THOMSON

M4. THE PRAYER / CELINE DION

M5. 海 / サザンオールスターズ

M6. EVERY WORD WAS A PIECE OF MY HEART / JON BON JOVI

M7. PICTURE OF MY LIFE / JAMIROQUAI

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2022/2/20 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅行作家の「吉田友和(よしだ・ともかず)」さんです。

吉田さんは1976年、千葉県生まれ。デビュー作は、旅行記サイトを本にした『世界一周デート』。その後、会社員生活の中で海外旅行の体験を綴った本が話題になり、旅行作家としての活動を本格化。これまでに訪れた国はおよそ90か国だそうです。現在はライターのほか、編集者として旅行ガイドを手がけるなど、旅のスペシャリストとして幅広い活動をされています。

きょうは、こんなときだからこそ、安くて近くて、短い旅のすすめ! 吉田さんに、ご近所を「旅感覚」で楽しむコツや、大人も楽しめる自然豊かな公園めぐりのお話などうかがいます。

☆写真協力:吉田友和

身近な場所でワクワクドキドキ!

※それでは早速、吉田さんにお話をうかがいましょう。

●現在、海外どころか国内の旅もままならない状況が続いていますけれども、そんな中、吉田さんが去年出されました「半日旅」のシリーズが注目されています。

そのシリーズのいちばん新しい本が、去年出された『ご近所半日旅』ということで、私も読ませていただきました。他人が見たら、ただの散歩に見えるかもしれないけれど、自分の中で旅であるならばそれでいい! ということで、いつもの道でもプチ冒険気分を味わえるな〜という風に感じたんですけれども、この「ご近所」というのがポイントなんですよね?

「そうですね。単純にちょっと遠出がしにくいという状況なので、家の近くで楽しめないかっていうところが出発点なんですけど、自分の場合はもともと、旅行先でどんな行動していたかなっていうと、知らない街とかをぶらぶら歩いて、ちょっとした探検気分を味わうような、そういうことは、通常の近所じゃない旅行でもしていたんですよね。

それって、ご近所でも同じことがやろうと思えばできちゃうわけで、見方を変えるとご近所の散策なんですけど、それがちょっと旅目線で見るっていうところが面白いかなと思っています」

●散歩ではなく、あくまでも旅なんですよね?

「そうですね。旅行で知らない街へ行った時のような気持ちで向き合うというか、そういう感じですね」

●本の中で例えば、こんな「ご近所半日旅」はどうですか? っていう提案がありました。その中でレインボーブリッジを歩いて渡るというような項目があって、私も早速やってみました!

「あ、本当ですか(笑)」

●何度も、ゆりかもめでレインボーブリッジを渡ったことはあったんですけど、歩いて渡るのが初めてだったので、とっても楽しかったです。

「そうですよね。すごく身近な存在なのに体験自体は新鮮ですよね」

●ですね〜。30分ほど歩いて渡るという感じでしたけれども、マスクを着けながらですし、ソーシャルディスタンスも保たれていますし、しかも眺めも最高で、スリリングでもあって、まさにワクワクドキドキ冒険気分というか・・・。

「自分的にはドキドキのほうが大きかったですけど(笑)。ちょっと恐いじゃないですか、結構高いので・・・」

●高さもありますからね。いや〜こういうことか〜という風に思いました! ご近所半日旅、いいですね、楽しいですね!

近所ほど知らないことが多い!?

※吉田さんはご近所を旅されていて、どんな発見がありましたか?

「そうですね。近所って意外と、普段は素通りしてしまうというか、そんなに熱心に見ていなかったんですけど、改めてご近所半日旅をしてみると、結構見どころがあるんですよね。

全国区で有名な観光スポットではないんですけど、地元で知る人ぞ知るようなスポット、例えばお城があったりとか、古墳があったりとか、だいぶ前からあったんでしょうけれども、全然今まで自分が意識していなかったんで、気がついていなかったっていう、そういうのを発見して、ちょっと得したような気持ちになれるというところが、ご近所半日旅の魅力かなと思います」

●半日旅を楽しむコツがあれば是非教えてください。

「短時間でもできるので、思い立った時にすぐ行けるっていうところがコツというかメリットというか、魅力でもありますね。

普通、旅行って、前もって計画を立てて、どこに泊まって、どういう移動手段かって考えるんですけど、ご近所半日旅だと思い立ってすぐ行けるので、特に身構えずに、行きたいな〜って思った時に行くのがコツじゃないなかなと思います」

●気の向くままに、ですね。

「気の向くままに、実際出発してからも別に予定通りじゃなくてもいいと思うんですよね。ちょっとここの路地を曲がってみたいなって思ったら曲がってみたりとか、気になるお店を見つけたら入ってみるとか、思いつくままに行動するというのがいいですね」

●自分が住んでいる街を知ることにも繋がりますよね?

「はい、そうですね」

●歴史を含めてやはり知らないことって多いですよね。

「特に自分の住んでいる街のほうが知らなかったりするんですよね。知らない遠くの街とかに行った時って、色々調べたりするじゃないですか。意外と自分の住んでいる近所のほうが知らなかったりするので」

●そうですね〜。普段、通勤や通学でいつも乗っている電車の沿線に行ってみるっていうのも楽しそうですね。

「そうなんです。普段から毎日乗っているような電車で、途中下車したりとか、あるいは、いつもと逆方向に乗ってみたりとか・・・その電車の終点の駅名とかって特に長い路線であればあるほど、結構、長時間乗らないと終点まで行けないんですよね。

”なんとか行き”とかって見慣れているんだけど、実際行ったことがなくて、どんなところなんだろうなって、ずっと思っていたところにあえてちょっと行ってみたりとか、些細な行動ですけど、そういうのも面白いですね」

東京都の公園数は全国一!?

※吉田さんは去年、『大人の東京自然探検』という本も出されています。この本では東京都内にあるお勧めの公園が紹介されているんですが、東京にはたくさん公園があるんですね?

「そうなんです。実は都内が日本の全都道府県の中でいちばん公園の数が多いみたいなんですよね」

●それ、知らなかったです!

「結構意外なんですけどね」

●特に私が気になったのが、洋も和も一度に楽しみたい欲張りな人に、っていうことで「旧古河庭園」っていう所がありました。

「あ〜、はいはい」

●ここに行ってみたいな〜と思いました。すごいですね。薔薇もあって、洋館があって、ちゃんと和もあるんですね

「そうなんです。高台に洋館が建っていて薔薇が咲いているんですけど、そこからちょっと階段を降りて、なんか下界に降りるみたいな感じで降りていくと、そこは全部、日本庭園になっていて、和の世界なんですよ。高低差があるところが面白くって、上のフロアと下のフロアで違うみたいな・・・」

●へぇ〜、斜面を下っていくと今度は和の世界が広がっているんですね。

「そうなんですよね〜。不思議なところですよね」

●吉田さんが特におすすめしたい公園ってありますか?

「僕、結構人が少ないところが好きなんですよね。空いている公園というか。逆に混んでいるところが好きではなくて、分かりやすい言葉でいうと穴場みたいなところだと思うんです。そういう意味でいうと”小山田緑地”っていうところがあるんですけど、ここが特におすすめですね。

町田市なんです。ここって谷底で、そこに緑地が広がっていて・・・ここもさっきの旧古河庭園と一緒で、エリアが高低差によって別れているんですよ。

最初に(緑地に)着くと谷底から始まるんですけど、そこから段々上に、谷の上のほうに上がっていく感じになっています。いちばん上は展望台で、本当に富士山が見えるような、見晴らしがいいようなところまであるんです。

そこは何段階かエリアに別れていて、いちばん下が本当にうっそうとした谷底の、自然の野生的な雰囲気なんですけど、少しずつ開けていくみたいなところで、途中、野球場がある階層があったりとか、サッカー場があったりとかもするんです。結構敷地も広くて、人口密度も薄いというか、人も少ないので、開放的ですね」

(編集部注:東京都にある都市公園の数は、東京都の2020年のデータによると、8,287箇所! ちなみにその内訳は国営公園が2箇所、都立公園が82箇所、残りが区や市町村の公園。

お話に出てきた北区にある「旧古河庭園」は都立公園。現在は、新型コロナの影響で臨時休園となっています。町田市にある「小山田緑地」も同じく都立公園で、こちらは通常通り、ご利用できます。詳しくはそれぞれの公園のホームページをご覧ください)

初の海外が世界一周の新婚旅行

※吉田さんが旅行作家になったのは、もともと旅好きだったからなんですか?

「それが違うんですよね、よく聞かれるんですけど。もともと全然、旅行はしていなくて、新婚旅行で世界一周したんですよ。それが初めての海外旅行でして・・・」

>

>●え〜〜〜っ!

「それ以来、旅行の本を書いたりとかってことをやるようになったんですよね。なので、きっかけがその新婚旅行なんですけど、それより前は全然旅行はしたことなかったです」

●作家としてのデビュー作が『世界一周デート』なんですよね?

「そうなんですよ」

●初めての海外で、いきなり世界一周っていうのは、すごく色んな衝撃があったんじゃないですか?

「逆に初めてなので色々全部、偏見がなく、フラットな目線で色んなものを楽しめるっていうのはありましたね」

●何日かけて、何ヵ国行ったんですか?

「その時は607日で、45ヵ国です」

●え〜〜! いいですね〜。どこ行くのかは奥様と一緒に決めたんですか?

「そうですね。まずタイのバンコクに行きまして、そこまで行けばなんとかなるからという感じで、その後は完全にノープランだったんですよね」

●ええ〜!?

「何も決めていなくって、とりあえず、タイのバンコクへ行ってから、行き先をその都度考えていったみたいな感じですね」

●タイのバンコクで、その後の予定をどうやって決めていったんですか?

「当時はまだ、それほどネットとか普及していなかったんで、航空券とかも旅行会社で買ったりしていたんです。現地のオフィスに行って・・・。

タイのバンコクに行くと、安くて色んな航空券が買えるよっていうのがあったんですよね。なので、最初にまずそこに行ったんですけど、行ったらそこで仲良くなった人がカンボジアにこれから行くっていうので、じゃあ一緒について行こうみたいな感じで・・・タイの次は、2ヵ国目でカンボジアに行ったんですよね」

●おお〜!

「だからもう、本当に成り行きで、そういう流れに乗って、どんどん色んな国を旅したっていう感じですよね」

●いいですね。ノープランの旅!

「その頃からあんまり考えていなかったんですね。旅行するのに計画を立てないっていうか」

●でも、いいですね。本当に半日旅のご近所旅と繋がりますよね。ワクワクさっていうのは・・・。

「世界一周と半日旅じゃ、全然スケール感が違いますけど、やっていることはあんまり変わっていないと思います」

●そんなに長く一緒にいて、夫婦喧嘩とかなかったんですか?

「もう、しょっちゅうです(苦笑)」

●そうなんですね(笑)。新婚旅行なのに・・・。

「お互い、家じゃないんで、ホテルの一緒の部屋にいなくちゃいけないじゃないですか、喧嘩しても。だからある日突然、ウチの奥さん宿出をしたりとか(笑)」

●あははは(笑)そんなことがあったんですね!

「連絡も取れなくなって、メールとか送っても返事来ないみたいな・・・。2〜3日したら近くの他のホテルに泊まっているところ見つけて・・・それがオチなんですけど(笑)」

●そうだったんですね! しっかりと仲直りは出来たんですね?

「一応そうですね、その時は」

●で、また別の国に行ったんですね。

「はい」

自分の中の地図が広がる

※海外でも国内でも、旅の醍醐味というか、面白さって、どんなところにあると思いますか?

「やっぱり色んな自分の知らないものを見たりとか、食べものだったら食べたりとか・・・体験するって自分は言っているんですけど、ちょっとだけかもしれないけど、自分の中で世界が広がるみたいなところがありますね。

単純に旅行が楽しいから行ってるっていうのはあるんですけど、結果的に自分の中で視野が広がったりとか、知識が増えたりっていうのがあるので、そこはひとつ醍醐味ではあると思います」

●確かに世界が広がるっていうのはありますね、心も豊かになりますよね。

「はい。例えば、海外の何かニュースをやっていたりした時に、自分が行ったことのある場所だとピンとくるんですよね。見ていても、あそこだ! っていうのが・・・。行ったことのない場所より、やっぱり親近感が湧くというのがあるので、自分の中の地図がどんどん広がっていく感じというか、それが旅を繰り返していると積み重なっていくのかなと思います」

●今後、海外に気兼ねすることなく旅に行けるようになったとしても、半日旅っていうのは続けますか?

「そうですね。半日旅って今回始めてみて、非常にいいなって思ったので、半日旅は半日旅で、ちょっと海外旅行とは別の楽しみがあるので、継続したいですね!」

●そうですね〜。吉田さん、ご出身は千葉県だそうですね?

「はい。千葉県船橋市です」

●お〜〜、是非、千葉の半日旅の本を出してください!

「はい。是非やりたい! っていうのをずっと言っているので、いずれ千葉県限定でやりたいですね」

●是非お願いします〜!

「結構面白いところたくさんあるので、はい!」

●房総半島は水に囲まれた島ですから面白いですよね!

「そうですね、はい。房総大好きなので」

●いいですよね。その本を楽しみにしています。最後に吉田さんにとって、旅とは何でしょうか?

「ひとことで言うと、エンターテイメントかなと思っています! 楽しむもの」

●その心は?

「結果的に、先ほど言ったように、自分の世界が広がるっていうのはあるんですけど、世の中に数ある趣味のひとつというか、楽しいことだと思うんですね。辛いことじゃないし、修行とかでもないですし、実際に結果的に旅をして成長したりってこともありますけど、基本的には色んなところへ行って、美味しいもの食べて、綺麗な景色を見て帰ってくるっていうだけで、すごく楽しめるエンターテイメントなのかなと、そういう考えかたですね」

INFORMATION

こんなときだからこそ、吉田さんの本をぜひ参考にされて、ご近所、そして公園に出かけて、リフレッシュしませんか。ご自宅の近所を旅するときのヒントが満載の『ご近所半日旅』はワニブックスPLUS新書シリーズの一冊として発売中です。

また、都内のお勧めの公園をタイプ別で紹介している『大人の東京自然探検』は、エムディエヌ コーポレーションから出ています。

そしてもう1冊、海外気分を味わいたいかたには、産業編集センターから出版した『いちばん探しの世界旅』という本がおすすめです。読むだけで世界の国めぐりが楽しめるエッセイとなっています。

いずれも詳しくは吉田さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎吉田友和さんHP:http://tomotrip.net

2022/2/20 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. DAY TRIPPER / THE BEATLES

M2. WATER UNDER THE BRIDGE / ADELE

M3. LOVE TRAIN / THE O’JAYS

M4. Walking In The Park / Chocolat & Akito

M5. JOY TRIP / BENNIE K

M6. AROUND THE WORLD / CAMERA SOUL

M7. ENJOY YOURSELF / THE JACKSONS

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2022/2/13 UP!

今週はシリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第6弾! ゲストは、ゼロウェイスト・セレクトショップ「ミニマルリビングトーキョー」の赤井エリさんです。

オンラインショップの「ミニマルリビングトーキョー」では、環境や健康に徹底的にこだわった商品を販売、特に子育て世代のママや、エコ意識の高い女性に大好評なんです。

そんなショップの共同代表、赤井さんにお話をうかがいながら、エコな暮らしを、お洒落に楽しく続けていくにはどんなことが大事なのか、一緒に考えていきたいと思います。また、おすすめのエコな生活用品やコスメなど、耳寄りな情報もお届けします。

☆写真協力:ミニマルリビングトーキョー

「つくる責任 つかう責任」

赤井さんにお話をうかがう前に、少しだけ「SDGs」のおさらいです。SDGsは「SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(サステナブル・デベロップメント・ゴールズ)」の頭文字を並べたもので、日本語に訳すと「持続可能な開発目標」。

2015年の国連サミットで採択され、2030年までに達成しようという目標=ゴールが全部で17設定されています。その範囲は飢餓や貧困、環境問題、経済成長、そしてジェンダーに関することまで、いろいろな課題が入っています。

きょうは17設定されているゴールの中から「つくる責任 つかう責任」について考えていきましょう。

きょうのゲスト、赤井さんは、2019年6月に共同代表の千葉サイナさんとふたりで、ゼロウェイストにこだわったショップ「ミニマルリビングトーキョー」を立ち上げ、子育てをしながら、日々奮闘されています。販売している商品は、キッチンやバスルーム用品から、エコバッグやコスメなど、およそ70種類。どれもお洒落で素敵なんです。

お店、やっちゃおう!

※それでは赤井さんにお話をうかがっていきましょう。まずはショップのコンセプト「ゼロウェイスト」について。改めて、どんな意味があるのか、教えてください。

「ゼロウェイストの本当の意味というのが、まずゼロは数字のゼロ、何もない状態を表していて、ウェイストは英語でゴミのことを表しています。ゼロウェイストって造語なんですけど、ゴミがない状態を表しているんですね。

私たちが普段生活している中でゴミってどうしても出てしまって、それはしょうがないことなんですけど、ゼロウェイストのコンセプトを基にしていると、そもそも最終的にゴミになってしまうようなものを、自分の手に持たないっていうことなんですね。

だから例えば、何かものをひとつ買う時に、これって最終的にどういったものになるんだろうって考えて、ずっと使えるのかな、それともいずれゴミになってしまうのかなって考える。で、ゴミにならないようなものを使う、もしくは生産する。生産者側にも言えることなんですけど、それを全部まとめてゼロウェイストっていう言葉の意味になっています」

●ゼロウェイストをコンセプトにしたセレクトショップを始めようと思ったきっかけは何だったんですか?

「いろんな人に聞かれて、必ず私もパートナーのサイナも、”ノリだったんだよ”って話をよくするんですけど、そもそも私たちは学生時代に留学先のカナダで知り合っているんですね。

その時に普通に友達として仲良くしていて、お互いにもともと、例えばサイナは大学でアグリカルチャーやオーガニック農法を専攻していたので、そういうことにすごく詳しかったのと、私も環境問題にちょっと関わるような授業を受けていたり、卒業後もそういう仕事に少し就いたりしていたので、もともと興味があったんですね。

私たちが住んでいたバンクーバーは、2010年に(冬季)オリンピックを開催した都市で、世界で最もグリーンな都市って言われているんですよね。

当たり前のようにダウンタウンのビルの上がルーフガーデンになっていたり、当たり前のように野菜が、オーガニックのものや裸売りのものが買えたり、あとは量り売りも当たり前にあったりっていう中で暮らしていたので、ふたりとも日本に帰国したあとに、すごく逆カルチャーショックみたいなのを受けてしまって・・・。

今まで当たり前に買えていたものが何も買えないよねってなって。かつお互いにひとり目の子供が生まれ、子育てをする中でも、やっぱり何か良いものって手に入れづらいね。その良いものっていうのは、高くて良いものではなくて、本当に体に良いものとか、環境に良いものは手に入りづらいよね。

でもきっと、こういう思いしている人って、私たちだけじゃないよねっていう話をしていて、“じゃあ、お店やっちゃう!?”みたいな感じで(笑)。だってお店があったら困ることなく必要なものが全部そこで買えるし、自分たちの問題も解決するよねみたいな感じで、“やっちゃおう!”って言って、1週間後に会社を立ち上げていました」

(編集部注:ショップをノリで始めたとおっしゃっていましたが、勢いと熱意を維持しながらも、ビジネスとして継続させるために、販売する商品のリサーチやセレクトには、ものすごく時間をかけたそうです。ショップのサイトを見ると、そのこだわりが伝わってきますよ)

環境アクションのきっかけに

※ショップの名前「ミニマルリビングトーキョー」には、どんな思いが込められているんですか?

「これも結構悩んだんですよ。 すごく名前がシンプルで悩む余地もないんじゃないかって感じなんですけど・・・それこそシンプルリビングがいいかな〜、オーガニックリビングがいいかな〜、それともゼロウェイストがいいかなとか、すごく色々考えて、日本人でも分かる英語、かつ覚えやすい名前にしようと。

実は”トーキョー”を付けたことにすごく意味があって、私たちの事務所が今、東京ベースなんですけど、東京ってすごく都会っていうイメージがあって、みんなが忙しなく働いていて、環境に対する意識とか、何かを頑張ろうっていうのもすごく大変な感じがするんですよ。

都会に住んでいるとゴミが出ちゃうとか、何かそういったイメージを覆して、東京という世界屈指の大都市に住んでいるからこそ出来るサステナブルなアクションがあるよっていうことを発信したかったので、トーキョーって名前を最後に付けて、ミニマルリビングトーキョーにしました」

●へ〜〜、そういった思いが込められているんですね! 販売しているエコな商品に赤井さんと千葉さんのメッセージも込められているんですよね?

「そうですね。もちろん会社のミッションとしてもあるんですけど、私たちのいちばんの目的は、私たちが取り扱っているものを通して、ひとりひとりの人が、環境アクションってこんなに簡単なんだとか、めちゃくちゃ楽しんで出来るんだ、みたいなきっかけや気付きを持ってほしいっていうところがいちばんなんです。

そこからそれぞれの人が考える力が出てきて、色んなことへのマインドがちょっと環境に優しいものだったりにシフトしていく、そういうことが出来るようになるんですよね。

何かひとつでも環境に配慮したものを自分の生活の中に取り入れることで、そういった考えに変わっていく人がどんどん増えていくことで、日本が変わっていくとか、世界が変わっていくとか、本当にそういうことに繋がるから、そんなマインドシフトのきっかけになりたくて、こういうショップを運営したいねっていうことにもなりました」

(編集部注:「ミニマルリビングトーキョー」では、国産も販売していますが、主なものはアメリカ、カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、そして台湾などから輸入した商品だそうです)

商品選びの妥協のないこだわり

※販売する商品を選ぶときのポイントというか、こだわっているのはどんなところですか?

「ここはすごくこだわっているので、かなり基準が高いんです。まず、もちろんプラスチックフリー。使い捨てプラスチックや石油ベースの原料を使っていないものを中心に取り扱っているんですね。

だから例えば、中身の原材料がすごく良いものでも、結局使い捨てのプラボトルに入っていて、そのプラスチックの原料がバージンプラスチック、リサイクルされているものでもなくて、本当に石油から作られた新しい製品だったりしたら、もうそこでブッブーってなっちゃうんです。

あとは例えば、製品を使い終わったあとに土に返せるかどうかもすごくポイントが高くて、コンポストできるかどうかってことですよね。容器とか製品自体を土に埋めた時に最終的に堆肥にできるかも高いポイント。もちろん小物雑貨が多いので、耐久性と実用性は必須で、これエコな商品だから、使いづらいけど、しょうがないよねっていうのはないようにしているんですね。

だから初めて使った人が、それがエコな製品かどうかを分からないぐらい、従来のものと変わらない、もしくはそれ以上の実用性と耐久性があるものを探していて、この辺がやっぱり製品の特徴なんですね。

あとは日本に既にあるかどうか、珍しいもの、話題性があるものかどうか。結局、最終的に使っていて気分が上がるかどうかなので、見た目が可愛いとか、かっこいい、お洒落とかもすごく大事です。やっぱりそれって続けられるポイントにもなるし、色んな人の目に留まることにもなるっていうポイントもあるので、それもすごく大事ですね」

●ご自身で使われて、試してみてっていうこともあるんですか?

「そうですね。大体サンプルを取り寄せて、ものによってですけど、コスメだとやっぱりお肌とかにつけるものなので、数ヶ月間試してみて、かつ自分たちだけじゃなくて違った肌質の人とか、違った生活態度をしている人とか、色んな人に試してもらってどうかなっていうのがありますね。

それで結局やっぱり駄目だったねっていうものももちろんあるし、これならいけるねっていうものが、今オンラインのストアに並んでいるものですね」

ベストセラーは固形の食器用洗剤

※特にどんな商品が売れていますか? その特徴も含めて教えてください。

「今いちばん人気は固形の食器用洗剤なんですけど、こちらはリピーター率がとても高いっていう意味で、すごく人気の高い商品です。

やっぱり液体から固形にスイッチするって結構チャレンジングなことなんですよね。いきなり固形!? みたいな・・・でもみんなちょっと試してみて、そうしたら、すごくびっくりした! っていう感想をよく聞いていて、みんなすごく使いやすいと言って使ってくれているのが食器用の固形洗剤です。毎日使うものだし、本当に使えるものじゃないと意味がないので・・・あと最近だと、若い女性の層でも環境に対する意識がすごく高まっているのもあって、メイク用品がすごく人気ですね」

●固形の洗剤ですけど、手を洗う時の固形の石鹸ではなくて、食器用の洗剤が固形ってことですよね?

「そうなんです。普通にボトルの洗剤をスポンジに付けていたように、固形の洗剤にスポンジを擦り当てるだけで泡立って、そのままお皿が洗えるっていう使いかたですね」

●やっぱり容器も今まではゴミになってしまいましたよね。

「プラボトルがやっぱりネックで、多くのものが実は再利用されていない、リサイクルされていないっていう現状ももちろんありますね。日本はすごくプラスチックのリサイクル率も低いので、根本からそういうところも変えていくのにすごくいいアクションかなと思います」

●コスメ用品でいうと、特に売れている商品はありますか?

「今人気が急上昇しているのが、今年に入ってから入荷した新製品なんですけど、アイシャドーパレット。3色のパレットになっていて、それが3種類あるんです。容器がワインのコルクをリサイクルして、それをアップサイクルして、その容器にアイシャドーを入れていて、箱も再生紙で出来ているんですね。そのコスメが、要はチークとかシャドーとか全体的に使えるもので、かつ動物性の原料を一切使ってないヴィーガンのメイク用品なんですね。

もちろん製造過程で動物実験をしていない。環境を汚染するような原料、例えばパームオイルとかそういったものを使っていない。人工的な着色料や香料も一切入っていないものなので、すごくクリーンなメイク用品っていう感じで、発色がすごく綺麗なんですよ! ぜひサイトで見てもらいたいんですけど、メイクにこだわるかたでも気に入ってもらえて、今それが人気急上昇中ですね」

※ほかに今、特におすすめの商品はありますか?

「例えばスキンケアにすごく興味があるかたとか、化粧水、乳液だなんだって色々使っていて、もう大変みたいな感じの人におすすめなのが固形のセラムバーです。セラムって美容液なんですね。

もともと高級美容液として知られているもので、皮膚を活性化させて、お肌を蘇らせる機能があるんですけど、結構な確率ですごく立派な瓶に入っていたりとか、キャップもすごく重めのプラスチックで、中身はちょっとだけ。それでも、ものすごく高いのが割とセラムなんです。うちのオンラインストアでもそのセラムは扱っていて、ただこれは固形なんですよね。

水分を省いて凝縮した固形のバーで、それを直接肌に当てて塗っていくんですね。先ほど言ったように、例えばヴィーガンであったりとか、動物実験を一切していない、オーガニック成分を使っている、天然オイルがベースだったりするなど、色々こだわりの過程を経て出来上がったセラムバーで、これを使っていると化粧水とか乳液とか全部いらないんですよね。

だから自分の普段の生活がこの3センチ×3センチぐらいの小さい缶に収まるぐらいのスキンケアで済むっていう、すごくミニマリストであり、シンプルであり、でもお肌の状態をよく保ってくれます。

私たち結構これを気に入っていて、私も割とアウトドア派でキャンプに行ったりとかするので、そういう時にさっと持っていけてっていうのもすごく便利で、詰め替えとかもあるので、ゴミが増えない、容器をずっと繰り返し使えるっていうところもすごくいいポイントですね」

(編集部注:当番組のパーソナリティ小尾さんがショップのサイトを見て、特に気になったというのが「キューボトル」と「バンブーシリコンの綿棒」。

「キューボトル」はプラスチックフリーの水筒で、飲み終わったら、半分の大きさに縮めることができるんです。「バンブーシリコンの綿棒」は、使い終わったら、洗って何度も使えます。ぜひチェックしてください)

やろうよ、みんな一緒に!

※今やエコバッグやマイボトルは当たり前になってきたと思いますが、エコなことや、ゼロウェイストな活動は、ちょっと面倒だったりすることもあるかな〜と思います。長続きさせるコツがあれば、教えてください。

「本当に色んなことが凄くシンプルなので、そんなに難しく捉えないでほしいんですよね。私がこれをやらなきゃ地球が壊れる!とか、そうやって思っている人はもちろん全然いいんですけど、そういうプレッシャーを感じるよりかは、まず楽しむことがいちばんだと思うんです。自分が気に入ったやりかたとか、これだったら無理せず出来るなっていうものを取り入れるのが、本当にいちばん大事なことだと思うんですよね。

やっぱりエコなアクションとか、ゼロウェイストって考えると、ちょっと引き気味になってしまったりとか、ちょっと面倒くさいかな〜って思ったりすると思うんですね。

面倒くさいって思うか、それを便利と思うか、今私たちの心理自体に問いかける必要があって、当たり前に毎日消費しているものとか、自分のとっている行動、そのひとつひとつが環境や自分の子供たちの未来に、どういう風に影響するかなって真剣に考えた時に、同じ選択って多分出来ないと思うんですよね。

だから自分の当たり前を何かひとつでも覆すことで、新しい扉も開くし、新しい自分にも出会えるし、きっとそういうことで生活が多分変わっていくと思うんですよね。

ゲーム感覚でいいんですよ、ひとつひとつ・・・”きょうマイボトル、クリア!”とか、”今週ビニール袋を1枚ももらわなかった、クリア!”とか。特に小さい子供がいるご家庭だったら、そういう感じで子供とも楽しめるし、自分にとってもいいリマインドにもなるし、とにかくなんでもいいからやってください! っていうのはいつも言ってますね。

やるかやらないかって、誰でもやれるっていう選択肢があるから、やらないっていう理由はないんですよね。だからなんでもいいからやろうよ! みんな一緒に! っていう感じで出来たらいいですよね」

今回はSDGsのゴールの中から「つくる責任 つかう責任」について考えてきましたが、プラスチック・フリーな生活は「海の豊かさを守ろう」にもつながりますし、パームオイルを使ってない商品を選ぶことは「陸の豊かさも守ろう」にもつながると思います。私たち消費者の日々の選択と本物を見極める目が大事だなと改めて思いました。あなたはどう思いますか。

INFORMATION

「ミニマルリビングトーキョー」では環境や健康に徹底的にこだわって選んだ商品が販売されています。ぜひオフィシャルサイトをご覧ください。

「ミニマルリビングトーキョー」はオンラインでの販売がメインですが、ユーザーさんと直接やりとりができるイベントなどに、月一回程度で出店しています。今月2月は16日から22日まで、新宿伊勢丹本館1階で開催される「マザーチャレンジ」に出店。3月は横浜・日出町で開催されるマルシェにも出店する予定となっています。

なお、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、延期または中止になることもありますので、お出かけ前にチェックしてくださいね。

◎「ミニマルリビングトーキョー」HP:https://minimal-living-tokyo.com