2025/2/2 UP!

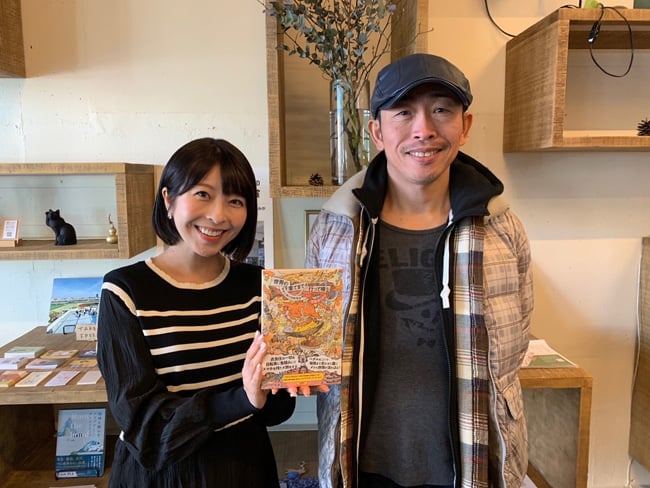

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅行作家の「石田ゆうすけ」さんです。

石田さんは自転車で7年半、一度も帰国せずに世界一周の旅を行なった自転車旅のスペシャリストで、現在は物書きとして、定期的に自転車の旅に出て、その紀行文を雑誌などに書かれています。

そんな石田さんが先頃『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』という本を出されました。きょうは、世界の旅で出会った激うま絶品メシの中から、思い出深い麺類や、素朴で美味しいパンのお話などうかがいます。

☆写真:石田ゆうすけ

世界一周9万5千キロ! 87か国!

※石田さんには20年ほど前、世界一周の旅を綴った本『行かずに死ねるか』を出されたときに、この番組に出ていただき、それ以来、定期的にご出演いただいていますが、まずは基本的なお話から・・・。

●およそ7年半かけて、一度も帰国することなく、自転車で世界を一周されたということですが、なんでまた、自転車で世界を旅しようと思ったんですか?

「僕の実家が和歌山の白浜ってところで、けっこう旅行者が多くて子供の頃から自転車旅行者を見ていたんですね。自転車にでっかい荷物を積んで、かっこいいな~と思って・・・。15歳の時に和歌山県一周やって、それが面白くて次に近畿一周、大学に入って日本一周やって、次は世界一周っていう簡単な・・・(笑)」

●簡単じゃないです~(笑)

「単純な動機です。もっと広い世界を、って感じです」

●でも7年半、ずーっと海外ってすごいですよね?

「(旅を)やっているともう生活になりますからね。なんということはない、冒険でもなんでもなく、ただ自転車を漕いでいるだけです」

●いや〜すごいです! 親御さんの反対はなかったんですか?

「最初は、反対されるのは見えていたんで、(世界一周の旅には)黙って行こうと思ったんです。親子の縁を切ってでも行こうと思って(笑)。ただ、友達から“それはよくないよ”って説得されて・・・。

その頃、僕はサラリーマンで広島に住んでいたんですけれども、長い手紙を書いて、それを読んだら反対できないような、なんでこういうことをするのかとか、この夢にどれだけかけているかとか。あとその後の人生、そういったことも理路整然と手紙でまず伝えて・・・それから(実家に)帰って、もう帰った頃にはそれを読んでもらっていたんで理解してくれていたと・・・」

●(旅の)期間っていうのは初めから決まっていたんですか?

「一応、予算の関係もあるので3年半、最初にどういうルートで(世界を)まわるかを出して距離を測って、3年半で走れるやろうと思ったんですけれども、そんなことはなかったという(苦笑)」

●結果的に7年半ということで、4年延びたのはどうしてなんですか?

「そうですね・・・ゆっくり(期間が)延びていった感じですね。出発から2週間ぐらいで、ユーコン川っていうカナダの川があるんですけども、そこに行って、川のほとりにテントを張っていたら、“うわっ!ここをカヌーで下りたいな!”と思って・・・。

時間とかなかったけど、いいやと思って、カヌー下りを2週間かけてやったのかな。そのあたりからどんどんずれ込んでいって、景色の綺麗なところで、ずっとそこに居続けて見続けていたり、そんなこんなで結局、蓋を開けば7年半・・・」

●興味のあるところには積極的に立ち寄ってとか、そんな感じだったんですか?

「そうですね~。自分で人生の一定期間、自由を与えたわけで、予定に縛られるのはちゃうな!と。今この感動を大切にしたいと思っているうちにどんどん延びていきましたね」

●そうだったんですね~。

「あと行きたいところもどんどん増えていくんですよ。いろんな人と知り合って“あそこがいいよ!ここがいいよ!”って。そういうのを聞いているうちにどんどん距離も延び、時間も長くなったということですね」

(編集部注:当初3年半の予定だった旅、その資金はサラリーマン時代に食費などを切り詰めて貯め、旅の途中からは雑誌に記事を書くようになり、その原稿料を足しにしながら、旅を続けたそうです。

世界一周のルートは、まずアラスカに渡り、そこから北米・南米大陸を縦断。そしてヨーロッパを一周し、アフリカ大陸へ。続いてユーラシア大陸を横断し、中国から韓国、そして日本に渡り、下関から、ふるさとの和歌山県・白浜でゴールを迎え、7年半の旅を終えたとのこと。

走った距離はおよそ9万5千キロ、巡った国は87か国! 自転車には衣食住のための荷物が満載、その重さは自転車を含め、なんと75キロ! これも慣れれば、なんてことない、とおっしゃっていました。

言葉は、英語が通じないエリアも多くあるので、現地語の辞書を買い求め、挨拶の言葉や「美味しい」などの単語を手に書いて、ペダルを漕ぎながら暗記していたそうです。

そんな石田さんの新しい本のタイトルが『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』なんですが、毎日ペダルを漕ぐ、体力勝負の自転車旅は「食」が特に大事になってくると思います。

実は、食べることが大好きな石田さんは、グルメライターの顔もあり、台湾に「食」の取材で行った時に、自転車旅が「走るために食べる」から「食べるために走る」に一変! 食べることがいちばんの目的になっていったそうです)

日本の水に「助かった!?」

※今回の本は世界で出会った食がテーマになり、タイトルが『世界の果てまで行って喰う』になったようです。

それでは、本に掲載されている31編の旅行記から、いくつかお話をうかがっていきましょう。本では「水」「お米」「麺」「肉」などにジャンル分けされています

●まずは、水にまつわるお話から。やっぱりこれがないと旅は続けられないですよね?

「そうですね~。僕が日本に帰ってきて、いちばん日本って素敵だな~と思ったのが水なんですよね。すべての町の背後に緑豊かな山があって、走っていると水場があちこちにあるんですよ。岩場からパイプを通して水が流れていて、ヒシャクがあってカップがあって、ご自由にどうぞ!って感じで、天然水があちこちで汲まれていて、その水がどこで飲んでも美味しくて!

世界はけっこう硬水が多いんですよ。硬いんですよ、水が。ところが(日本では)あちこちで軟水の柔らかくて甘い水が滴り落ちていて、そのことがとにかく輝いて見えて、最初にそれを見て飲んだ時に、体の奥から“助かった!”って声が聞こえたんですよ。

っていうのは、僕の体感ですけど、世界をまわって7割ぐらいは乾いた土地だったですよね。砂漠も多くて、いつも町に着いたら、次の水場まで何キロだって聞くことが習慣になっていて、水をどれだけ積むかって・・・。本当に命にかかってきますので・・・当時情報もなかったですから、常にそのことに気を張っていた。

日本に帰ってきたら、あちこちに美味しい水が流れていて、潤っている大地を見ながら、“助かった!”って思った時に、よっぽど渇きに対する恐怖が自分の中に蓄積されていったんだなって、改めて思ったことがあったので、この旅の本では、まず水っていう大きなテーマを取り上げたんです」

●本を読んでいて喉が乾きました!(笑) 荒野を走っているシーンとかで、(喉が)カラカラになりました! 走る地域とか距離とかにもよりますけど、何リットルぐらいのお水を積むんでしょうか?

「いちばん乾いていたところで20リットルぐらいですね」

●生水は飲めないんですよね?

「いや、基本、現地の人と同じことをやっていたんですよ。現地の人が飲んでなかったら飲まないし、飲んでいたら生水を飲む。もう慣れていくので、体が・・・」

●南米大陸の最果てパタゴニア、ここは荒涼とした大地が広がっているイメージありますけれども、水がとても豊富なエリアがあるんですね?

「そうですね。南のほうに行くと森林地帯があって、大体そういうところでは、氷河から流れている水があるんですね。氷の水って柔らかい軟水なので、パタゴニアの水はうまかったですね」

●「甘い水の桃源郷」と表現されていましたけど、それくらい素敵な場所だったんですか?

「そうですね~。僕の体験だけの話なので、ほかに(水が)うまいところがあるかもしれませんけど、僕の中ではパタゴニアが、水がうまかったところではいちばん甘い!と思いましたね」

●なぜ甘いんですか?

「ずっと硬水を飲んできていたから、氷河の水を飲んで、久しぶりの軟水だったせいで柔らかい、その舌ざわりが甘く感じるっていうところがあると思います」

いちばんはモロッコのパン!

●続いて石田さんの好きなパンの話題に入りたいと思うんですが、パンの消費量が世界一の国ってトルコなんですね?

「らしいですよね~」

●意外だったんですけど・・・。

「そう、僕もあとで調べてわかったことなんですけど・・・振り返るとトルコ(の人)はほんとパンを食べています!」

●パン屋さんが多いってことですか?

「各町にありますね~、焼きたてパンを売っている(パン屋さん)」

●どんなパンが定番なんですか?

「定番はフランスパン、バゲットをちょっとずんぐりむっくりにしたような形のパンですね」

●お味は?

「うまいっすよ! 本当に! やっぱり、まあまあバゲットの味に近いかな? でもバゲットよりもずんぐりむっくりしているので、もっとふわっとしていて、小麦の味がブオンとくるというか・・・」

●いろんなパン屋さんがあるんですね?

「各町にあって、夕方に着くと、けっこう夕方のイメージがあるんですけど、パンの香りが町中から漂ってくるみたいな感じで、腹が減っていましたね」

●石田さんの中でいちばんのパンが、モロッコのバゲットだったということですけど、それはどんなパンだったですか?

「やっぱり(モロッコは)フランス統治だったので、フランスの食文化が流れているおかげで、地元アラブの丸いパンもあるんですけれども、バゲットが主流だったイメージがありますね。

フランスのバゲットより、もっと細長いパンで・・・僕が美味しいと思ったのは、田舎の手作りで焼かれているようなパンを、おっさんが自転車の前カゴに突き刺して売りに来ていて、湯気が立っているんですよ。

それをもらってかぶりつくと甘いんですよ、ものすごく! なんか似ているなと思って、バターとハチミツをつけて食べたら、これやっぱりホットケーキだ! バゲットなんだけど、パリッと皮のはじける快感と香ばしさもありながら、ホットケーキのようなしっとりした柔らかさと甘さもある、それが砂糖の甘さじゃなくて、小麦粉の甘さ。

このネタというか本の記事が最近ネットに出たんですよ、Yahooのニュース。僕正直この話を書くのをビビってたんですよね。っていうのは、モロッコのパンが美味しいっていう話ってあんまり聞かなくて・・・。僕の記憶の中では圧倒的に1位だったんですけど、これを書いて“ヤフコメ”でまたさんざん叩かれるんだろうなとか思っていたら、これが出たよと思って、その“ヤフコメ”を見たら、けっこういたんですよ、(パンが美味しいのは)“モロッコ”っていう人がけっこういて・・・やっぱりそうなんだと、すごくほっとしましたね」

涙ぼろぼろ、ウズベキスタンのうどん!

●では麺にいってみましょう。やはり麺といえば中国ですよね?

「そうですよね~」

●地域ごとにいろんな種類の麺があるようですけれども、どこで食べたどんな麺が印象に残っていますか?

「ほんとに美味しいのは中国の、特に僕が好きなのは、ウイグル自治区の“ラグ麺”っていう、うどんにトマトとか羊の肉を炒めたものをぶっかけたような料理なんですけど、味で言えば、それなんですね。

思い出に残っているという麺で言えば、ウズベキスタンで食べた、これは“ラグマン”っていう、おそらくつながりはあるんですけど、料理は全然違っていて、それもうどんなんですけど、汁にすごく浸かったうどんで、そういうのを食べているってまったく知らずに、イランからウズベキスタンに入って(現地の)食堂に入ったら、それをみんな食べていてびっくりしたんですよ。

っていうのも、さっき申し上げたルート上で、初めてそこで汁の麺に出会うんですよ。そこまで6年かかっているんですよ! すごく興奮して“これ、くれ!”って言って指差して・・・食べたら、ほんとうどんなんですよ、麺は。味はトマト味のちょっとシチューみたいな汁に浸かっていて、それをずるずるって吸い上げる感覚とか、うどんの小麦粉の香りとか、噛む食感とか、そういうのが体に入った瞬間に体の奥から帰ってきた!と思ったんですね。

その途端にバーって自分の背後に6年分の道のりが見えた気がしたんですね。それまで各大陸にゴールがあって、たとえばアフリカだったら喜望峰という南の端っこがゴール、そこまで向かって(自転車を)漕ぐわけなんですけど、そこに着いて喜望峰のモニュメントを見たところで感動しないんですよ。見るだけじゃ入ってこないっていうか、視覚って脆弱なんだなと・・・。

ただ、うどん“ラグマン“を食べた時に体中で味覚、触覚、嗅覚全部で、体全体で味わった時に、初めてこの旅が長かったなと思ったんです。6年分が見えた気がして、やっと帰ってきた!って心の叫びが聞こえて、その時に生きて帰ってきた!っていうことを初めて実感できて、ぼろぼろ涙が出てきたんですよ。

それまでほんとに旅は一瞬一瞬があるだけ、その時の一瞬一瞬があるだけなんですよ。生きている時に自分の人生を振り返って、長かったなって思わないじゃないですか、今の一瞬一瞬があるだけで・・・。旅も一緒で6年旅していても長いなんて感じないんですよ、その日その日があるだけで・・・。

ただ(ラグマンを)食べた瞬間に6年の道のりが見えた時に、長いこと旅してきたな〜、よくぞ生きて帰ってきたなって思えて、ぼろぼろ泣きながら食べて、その味が忘れられないってのはありますね」

(編集部注:石田さんの本には、もちろん「肉料理」のお話も載っています。石田さん的にいちばん印象に残っているのが、アルゼンチンの国民食ともいえる「アサード」だそうです。これは牛肉の赤身をBBQで食べるものなんですが、アルゼンチンのかたは、毎週末に必ずといっていいほど「アサード」を楽しむそうですよ)

料理は現地で食べてこそ!

※いろんな食のお話をうかがってきましたが・・・その土地の食べ物は、その場の気候や風土と密接につながっていますよね?

「今回の本って“地球三周の旅”って副題がついている通り、三周分まわっているんですけれども、僕が世界一周7年半の旅でまわったのは二周半分なんですよ。残りの地球半周分はそのあとの旅なので、今こういう仕事をしていますから、その世界一周の時に走れなかった国を攻めて、自転車で走っているんですね。

その中にミャンマーという国があって、そこで食べた“モヒンガ”っていう麺料理が本当に美味しくて! これを持って帰って日本で本気でやれば、第二のタピオカになるんちゃうか?(と思って)けっこう本気で考えたりしたんですよ。

で、帰国して、それから今そんなことしなくても、高田馬場に“リトルヤンゴン”って言われているような、ミャンマー人街があるんですね。ミャンマー料理がたくさんあるので、レストランに食べに行ったんですよ、その“モヒンガ”を。そしたらなんか違和感が・・・。

こっちに住んでいる、ミャンマー人用に作られているレストランなので、完全に本当の味なんですけれども、その味を日本で食べたら・・・“モヒンガ”ってナマズを出汁にしているんですね。旨味がすごく強いんですけど、魚のにおいもけっこう強くて・・・だから日本で食べると(においが)強いんですよ。あんなにミャンマーで食べて美味しかったものが、日本だとこれは流行らないな~って正直思ったんです」

●やっぱり(モヒンガは)ミャンマーで食べるから美味しかったってことですか?

「そう、そういうことは旅しているとよく感じるんですけど・・・特にお酒。お酒も現地で飲んで美味しいと思って、帰ってきてこっちで飲んだら、あれ? っていうのはよくあるんです。その時に思ったのは、やっぱり料理って現地の食材を使って水を使って、現地の環境、空気のにおいとか、そこで食べて最上になるように作られている、当然のことながら。

なので、そこで食べてこそ本来のうまさを味わえる。それをそのまま持ってきて東京で食べたところでやっぱり違う、違和感が先に来るから。やっぱり食文化ってそういうことなんだなって。そこで食べるからこそ地域独特の味ができあがるし、そこで食べるのが最上なんだなって感じましたね」

サラダと白ワイン〜幸せの感度

※世界を7年半もかけて巡ったあと、日本に帰ってきてからの、いちばんのご馳走はなんでしたか?

「本の最後にも書いているんですけれども、サラダなんですよ」

●生野菜!

「生野菜! それは7年半、世界をまわって最初申し上げた通り、7割ぐらい乾いた土地だったので、生野菜を食べる地域もそんなにないんですよね。そういうところをずーっと走ってきて、日本に帰って幸せだと思ったのは、水だったってことは最初申し上げましたけど、やっぱり食べることで言えば、フレッシュな生野菜とワインを一緒に口に入れる、生野菜のシャリシャリした感覚、舌触りとかみずみずしさとか、それを白ワインでマリアージュしながら広がっていくうまさとか、それが本当に今幸せで・・・。

この感覚って、南極越冬隊の人たちにとって、いちばんのご馳走は何かって、千切りキャベツらしいんですよ。みんな言うらしいんですね。それはやっぱり生野菜に飢えているから。キャベツがいちばん日持ちするから、半年に1回(食料の)補給があるらしいんですけれども、最後まで生野菜を食べられるのはキャベツらしいんですね。

それが(食堂に)出るのがみんな楽しみらしくて、隊員たちはそういう話を書いているんですね。僕の友人で世界をやっぱり自転車でまわった友人、そういうことする人はいっぱいいますから、何人もいるんですけども、彼が同じことを言っていたんですよ。やっぱり“生野菜が自分にとっていちばんのご馳走だ”って言っていて、やっぱりそうなるよねって、盛り上がりましたね」

●日本にいると当たり前に生野菜を食べちゃっていますね。やっぱり世界に行くことで、日本の良さっていうのも気づきますよね。

「改めて感じるっていうことと、あとこの本で何が言いたかったかっていうと、世界各地の料理にこんなことがあるよ! こんな料理があるよ! っていうことを冒険活劇を読むように楽しんでもらいたいっていうことが、ひとつあるんですけれども、もうひとつ、ものすごく大げさに言えば、人にとって幸せって何やろ? っていうところを自分なりに追求した本だと思っていて・・・。

それはやっぱり自転車に乗っているとめちゃくちゃ腹が減るんですよ! もう食べることしか考えられなくなる、獣のように食べるんですね。

でもガツガツ食らっている時のその恍惚に、さらに現地でのいろんな人との出会い、そういうスパイスがあって、食べることの幸せっていうのが、もうこれ以上のものはないなっていうことをずっと体験してきて・・・。

僕がこの旅をしたことで何を得た・・・得たって変なんですけど、何か変わったなっていうことがあるとすれば、幸せに対する感度が高くなった。つまりちょっとしたことで幸せになれるだと思える。当たり前に食べていたものでも、サラダひとつとっても、それまで感じなかった歯触りだったり、食物繊維がほどけていく感覚とかに意識が向くんですよ。それは食べられなかったから、海外で当たり前に食べられなかったから、そういったことで幸せに感じる。

だから僕は今すごく小さなことでも幸せだなって思える。それはなぜかと言えば、こういう旅をしてきたから。(旅を)やったからこそ、今まわりにたくさんある幸せに気づけたっていうのは、すごく大きいなと思っていて・・・そういったことを食というものを通して、読んだ人が読んだ後に見える世界が変わっていたらいいなって・・・おそらく幸せっていっぱい転がっていて、それに気づけるかどうかが大事なんじゃないかなと思うんですね」

☆この他の石田ゆうすけさんのトークもご覧ください。

INFORMATION

石田さんの新しい本をぜひ読んでください。食にまつわる31編の旅のエッセイは、どれも絶品! その場の風景や人、気温や湿度、さらには、においまでも感じる描写に圧倒されます。きっとそのページで紹介されている食を食べたくなると思いますよ。新潮社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎新潮社:https://www.shinchosha.co.jp/book/355751/

オフィシャルブログ「石田ゆうすけのエッセイ蔵」もぜひ見てください。

◎石田ゆうすけのエッセイ蔵:https://yusukeishida.jugem.jp