2025/2/23 UP!

◎盛口 満(ゲッチョ先生こと、沖縄大学の教授)

『生き物の「骨」を楽しむ〜骨は歴史と暮らしが詰まった教科書』(2025.2.23)

◎鈴木 純(植物観察家)

『冬の植物観察のすすめ! 可愛くて面白い「冬芽」に注目!』(2025.2.16)

◎江澤孝太朗(「mamano chocolate(ママノチョコレート)」の代表)

『バレンタインデー直前! エクアドル産の希少なアリバカカオ「森と生きるチョコレート」!』(2025.2.9)

◎石田ゆうすけ(旅行作家)

『「食べるために走る」世界一周自転車旅〜幸せは生野菜!?』(2025.2.2)

2025/2/23 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動植物の精密なイラストで知られる ゲッチョ先生こと、沖縄大学の教授「盛口 満(もりぐち・みつる)」さんです。

盛口さんは、1962年生まれ。大学卒業後、埼玉の中学・高校の教諭を経て、2000年に沖縄に移住。現在は沖縄大学の先生としての仕事のかたわら、フリーのライター、イラストレーターとしても活躍。動植物の精密なイラストで知られ、自然や植物、生物などに関する本を数多く出版されています。また、生まれも育ちも千葉県館山ということで「館山ふるさと大使」でもいらっしゃいます。

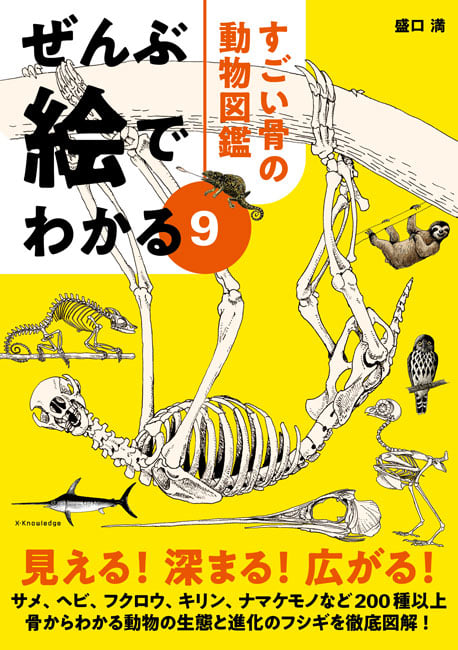

そんな盛口さんが先頃『ぜんぶ絵でわかる』シリーズの最新版として、『すごい骨の動物図鑑』を出されたということで、3年半ぶりに番組にお迎えすることになりました。きょうは魚や鳥、哺乳類などの骨格を形作る、多様な「骨」についてうかがいます。

☆写真&イラストレーション:盛口 満 協力:エクスナレッジ

骨の教材で寝た子を起こす!?

※「骨」をテーマにした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?

「ちょっとだけ長くなりますけども(笑)、私、大学で研究していたのは植物だったんですね。ただ植物の研究者になるのには、ちょっと(自分には)合ってないなと思って、大学卒業後は私立の中学高校の教員になりました。

理科の先生になったんですけれども、実際になってみると、中学生、高校生は虫好きだっていう年齢は卒業しているし、花が好きなほど年配にはなってないし、何を見せたら興味を持つのかなっていろいろ試したところ、そのころは青春期なので人に対して興味がある。

でも人は、理科で扱うのはそうそうないので、いちばん近いのは何かなっていったら、哺乳類とかそういう動物だったんですね。でも、哺乳類を教材として扱う時に、飼っておくわけにはいかない。では何だったら身近に考えられるかな? って思って、骨を使って授業したら、ちょっと興味を持ってもらえるかな、って思ったのが骨との付き合いの始まりになります」

●骨を使って授業をするのは、例えばどんな授業になるんですか?

「骨を見せると、骨ってなんか気持ち悪いっていうイメージがあると思うんですけど、逆に生徒たちって普通の授業をしても飽きちゃうし、寝ちゃったりするわけですよね。返って怖いものとか気持ち悪いものとかにビビッとくるので、そういう時に寝た子を起こすネタとしてはとても面白いし、実際に手で持てたりとか、重さを感じたりっていうことも、実感を伴った授業の教材としては面白いのかなと思っています」

●骨を集めるのも大変だと思うんですけど、何種類くらいの骨の標本をお持ちなんですか?

「え~っと、正直いうとわからないです(笑)」

●え~っ!(笑)

「普段使っている教材用の標本ってそんなに多くないんですね。よく使う標本とかわかりやすい標本は限られているので、それが一部です。あと今回、本に描いたりするような画材用の標本っていうのがあります。何かの折に絵を描いて、それで説明しよう、っていう時のための標本っていうのがあります。

これ以外に、いざという時のためにとっておく標本みたいなのがあって、これは組み立ててもいなくて、バラバラであったり、一個しかないけど、とりあえず拾っておこうか、みたいな標本は本当に数がわからないです」

●わからないほどあるってことですね?

「そうですね。いつか整理して処分したりしなきゃいけないんじゃないかと思っているんですけど(笑)」

●どこに保管してあるんですか?

「家には若干あるんですけど、さすがに家には入りきらなくて、今幸い大学にいるので、大学の理科実験室の一部に段ボールに入れて積み上げてあります」

●骨が気になり始めたら、お食事に焼き魚とか出ても、“これ、標本にしたいな!”とか思っちゃうことないですか?

「あ、もちろんあります!(笑) いったい1年間でどれくらい自分たちは、気が付かないけど、骨に会うんだろう? っていうのが気になったことがあって、毎日食事の度に出る骨を、例えば弁当箱に入っていたサケの骨1本でも、きれいに洗って干してっていうのを1年間、貯めたことがあります。

それ以外にも、例えば漁港に行った先の民宿で、この魚、食べたけど、なんだろう? 地元の呼び名しか教えてもらえなかったりするので、本当の(魚の)名前がわかんなかったりします。なので、頭の骨一部を持って帰って調べようかとか、そういうことをやったりしていました」

●1年に結構な(骨の)数が集まったんじゃないですか?

「えっとですね・・・実は意外と集まらないというか、結構骨抜きにされているんですよ、私たち。(魚の)生ハムは骨がないし刺身は骨がないしで、案外骨なしで暮らせちゃうので、その時は頑張って魚を食べて、魚の骨をせっせと取っていました」

魚と人間は共通!?

●ではここからは、「ぜんぶ絵でわかる」シリーズの最新版『すごい骨の動物図鑑』をもとにお話をお伺いしていきます。

この本には骨がある生き物、魚、両生類、爬虫類、鳥そして哺乳類、それぞれの種に分けて骨の絵をもとに解説されています。私たち人間も骨のある生き物で、いわゆる脊椎動物になりますが、この脊椎動物の特徴と言えば、改めて何でしょうか?

「脊椎動物は共通祖先から枝分かれして、いろんな生き物になっているわけなので、そういう意味でいうと、いちばん最初の脊椎動物は魚の仲間なんですね。だから僕らは“陸に上がった魚”っていう・・・そういう分類になりますね。

魚から見ると、変な魚が陸にいるっていうふうに見ているんだと思うんですけど、基本的には魚の体と私たちの体は、共通した作りになっています。骨を見たりしてもそういうことが少しわかったりします」

●現在、地球上にはどれぐらい種類の脊椎動物がいるんですか?

「資料によっても若干違うし、新しく名前が付けられたりすると増えちゃったりするんですけども、6万6千種ぐらいって言われています」

●へぇ~、その中でいちばん多いのはどの生き物なんですか?

「これの約半分、3万3千種が魚なんですね」

●魚と人間が共通っていうのがちょっとピンとこないんですけど、共通点がちゃんとあるんですね?

「はい、例えば僕らにある腕2本が、これは魚でいうと“胸鰭(むなびれ)”なんですね。足はどこかっていうと、お魚の“腹鰭(はらびれ)”がやっぱり一対、ちゃんと2本の鰭が出ているので、これが足になっているわけです。魚の“尾鰭(おびれ)”、泳ぐときに使う部分が、僕らはお尻からすっぽり退化してなくなっていると・・・。

僕らに首があって魚に首がないのは・・・魚は“鰓(えら)”があって、僕らの首の部分に“鰓蓋(えらぶた)”がかぶさっているんですけど、これがぽこっと取れてしまうと、(僕らのような)こういうスリムな首ができるんですね」

●この本に載っている骨の絵は、実際に標本を見ながらスケッチされているんですよね?

「私は実は、絵は本格的に習ったことがないんですね。好きで描いていたり必要に応じて描いているので、あまり応用が利かないんです(笑)。だから実物がないと描けないので、逆にいうと実物があるものだけ描きました」

●細かい作業ですよね~。最初は鉛筆で下書きをしてとか、そういう感じで描くんですか?

「そうです! はいはい」

●手元に標本がない生き物はどうしていたんですか?

「僕のいるところは博物館でもありませんし、骨の研究施設でもないので、ゾウとかサイとかそういうものはないんですね。なので、知り合いのツテをたどって、動物園と博物館にちょっとお邪魔させていただいて、展示してあるものを描かせていただいたこともあるんですけども、場合によっては人がいると描きにくかったりすることもあるので、標本庫に入れさせていただいて、そこでこの絵を描かせてくださいとお願いして描きました」

魚の眼には骨がある!?

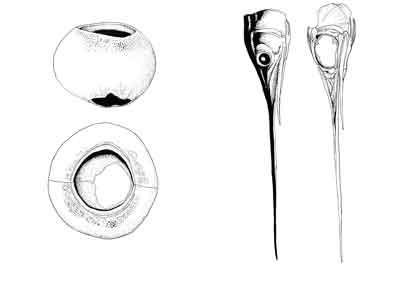

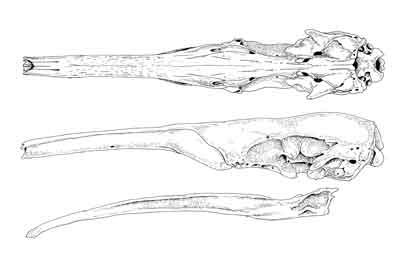

※では、本の中からいくつか気になった骨についてうかがっていきます。「メカジキ」のページに「魚の眼には骨がある」と書いてありました。これはどういうことなんですか?

「さっきお話したように、私たちの先祖は魚なんですね。僕らはそれから少し特殊化しています。どんなところが特殊化しているかというと、例えばさっき言ったように尾鰭の部分がなくなったりというのがあるんですけど、実はもともと目ん玉の周りには骨があったわけです。それが哺乳類の場合はなくなっちゃった。逆にいうと鳥とか爬虫類にも、目玉の周りには骨があるんです」

●へぇ~〜、そうなんですね。

「はい、なぜかわからないけれど、私たちの祖先のところで、目ん玉の周りには骨がいらないよね、っていうふうになったんだと思うんです。だからほかの動物たちから見ると、“哺乳類って目の周りに骨がないし、ちょっと変じゃない?”っていうふうに言われているんだと思うんですけどね」

●なるほど~。哺乳類のほうが変な感じになっているんですね(笑)

「そうです」

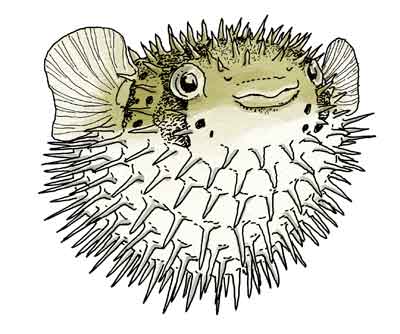

●続いて「ハリセンボン」というトゲトゲとした魚、あの針のようなものも骨なんですか?

「はい、骨には2タイプあって、ご先祖さまからずっと受け継いでいる、この位置にはこの骨があるべきでしょうっていう場合と、もうひとつはその生き物が新たに作り出す場合があるんですね。

作り出しやすい場所は、皮膚の表面は割と骨を作る力があるので、例えば魚には鱗(うろこ)があるんですけども、この鱗から骨化したものがハリセンボンのトゲになるんです。だからあれは、もともと骨というよりは鱗なんですが、鱗が骨化されてあんなトゲトゲしたものになったよ、ということなんですね」

●その針をバラバラにして全部スケッチされていました。数もすごいですけど、1000本も・・・?

「ないです(笑)! 一度(トゲを)数えてみようかなって思ったのと、誰でもやろうと思えばできるけど、あんまりバカらしくてやらないことって面白いなって思って・・・。ハリセンボンの時はバラバラにして、トゲがどっか1本だけ飛んじゃわないようにするのがすごく大変だったんですけどね。それを1個ずつ並べて描いてっていうのをやったんですけど、360何本だったと思います」

鳥の骨はがらんどう!? ずっしり重いジュゴンの骨!?

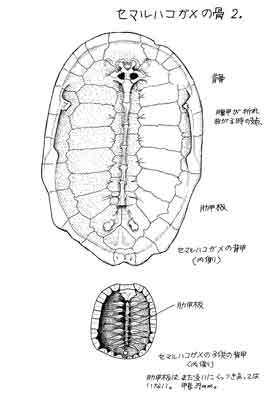

●「セマルハコガメ」という亀の甲羅も描かれていましたけれども、亀の甲羅って骨なんですよね?

「はい、漫画でカメの甲羅からカメの中身がスポット抜けたりする絵がよく出ていたりするんですけど(笑)、あれは嘘で、甲羅をはがすと死んじゃいます。内臓だけが(甲羅に)入っているわけじゃではないんですね。

カメの甲羅ってちょっと不思議で、人間でいうとあばら骨が中心になっているんです。あばら骨と背骨が甲羅を形作っている。ところが人間でいうところの、あばら骨や背骨とはちょっと別の位置にある。肩甲骨と腰骨が不思議なことにカメは甲羅の中に入り込んでいるんですね。だから甲羅の中身が肉だけかっていうと、そういうことではなくて骨も一部あるよ、っていうことなんです」

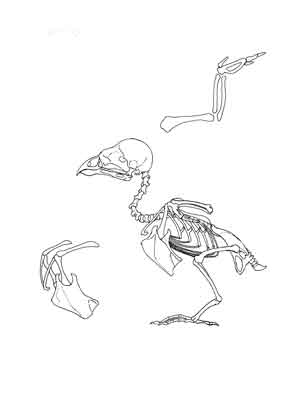

●続いて、鳥の骨についてなんですけれども、やはり空を飛ぶために体を軽くしたほうがいいですよね。ということは、骨自体も細くて軽くなったりしているんですか?

「そうなんです。基本的には鳥の骨の特徴は“中空”、中ががらんどうになっているのが鳥の骨の特徴なんですね。もうひとつ軽くするための工夫があって、それはできるだけ省略するってことです。例えば今までバラバラだったものを1本にくっつけちゃうと、それだけ強度も増すし、材料も減って体が軽くなるっていうことなんですね。だから人間よりも骨の数が減っています」

●へぇ~〜!

「もうひとつは、鳥は翼を動かすので、1個だけ増えているっていうか発達している骨があって、それが胸の真ん中にある“キール”と呼ばれる部分なんです。ここに出っ張りがあって、そこに飛ぶための筋肉がごつっとくっついている。“鳩胸(はとむね)”って言ったりしますけども、胸が出っ張っているんですよね」

●健康食品のCMなどで、骨密度の話もよく出てきますけれども、生き物の中で骨密度が高いのはどの種なんですか?

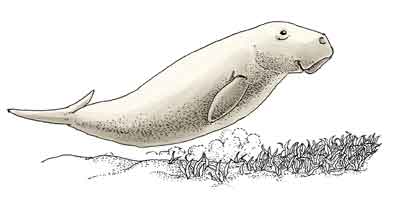

「これもいろいろあるとは思うんですけども、持ってずっしりする骨っていうのがあって、これがジュゴンの仲間なんです。ジュゴンは海の中の動物なんですね。クジラももちろん海の中の動物なんですけど、クジラは海を泳ぎまわってプランクトンとか魚を食べています。もちろん大きいので骨は重たいんですけど、実は骨自体の密度としてはそこまで重くないんです。

ところが、ジュゴンは何を食べているかっていうと、海底に生えている海草を食べているんです。そうすると沈まなきゃいけないけど、海草を食べると腸の中で発酵するのでガスが出ちゃったりするんですね。それのバランスを取るために骨がすごく重くなっています。ダイバーのかたたちが(潜る際に)腰に鉛のベルトを付けますけれども、骨にその役割を果たさせるっていうことなんですね」

オオアリクイはがっしり!?

※今回、この本を出すにあたって、改めて、美しい骨だな〜とか、整っているな〜と感じた 生き物の骨はありましたか?

「多分それぞれのかたが“この骨、面白いな!”っていうのは、本を見ても違う骨を指しそうな気がするんですね。私は普段見ている、教材に使っている骨は逆にいうと見慣れちゃっているので、多分その感覚は鈍いと思うんですけど、本を書くにあたって初めて見る骨があって、それはちょっとびっくりしました。

オオアリクイっていう、アリさんを食べる、顔がすごく細長い動物なんですけど、アリばっかり食っている動物の骨ってどうなっているんだろう? と思ったら、いちばんびっくりしたのは骨がすごくがっしりしていたことです。顔も歯がなくてアリを舐め獲るので、かなり特殊なんですけど、それだけじゃなくて手足の骨も異常に頑丈で、こんなにしっかりした骨をアリだけ食べて作っているんだっていうのはちょっとびっくりでした」

●確かにそうですね~、驚きですね。骨を観察することで、いろいろ見えてくるものもあったりしますよね?

「はい、そうですね。例えば授業の中で、いちばん身近な動物の、犬と猫の頭の骨をよく見せたりするんですけど、犬と猫も骨にすると想像がつかない。要するに哺乳類は毛皮をかぶっているので、僕らはモフモフの状態が頭の中にある。これを取りさるとなかなかわからなかったりするんですね。

例えば豚の頭の骨を見せても、豚だとなかなかわかんなかったりするんです。なんでかっていうと、豚はやっぱり丸っこくってお鼻にブーブーしたのが付いている。それが豚の頭だというイメージが強いので、骨にしちゃうと豚だとわかんないんですね。で、豚の頭の骨は、実は思っているより細長くて、細長いっていうことは鼻が発達していて匂いを嗅ぐのが敏感な動物なんだな、っていうのがわかったりする、そんなことがあったりします」

骨は教科書!?

※本に載っている骨の絵を見ていると、大小さまざま、形もいろいろで面白いですよね。

「そうですね。同じ部位の骨でも動物の種類によっても違ったりして・・・僕もまだ勉強不足なんですけど、この部分の骨が大きいから、同じ部分でもこいつはこんなふうに動くので、これはどんな仲間っていうのが少しずつわかってくるってことですね」

●何をするためにこの形になったんだろうって、いろいろ想像するのも面白いですよね。では最後にこの本を通していちばん伝えたいことはどんなことでしょうか?

「今回は骨なんですけど、逆にいうと僕の立場ですと骨じゃなくてもいいよ。どんな生き物も歴史と暮らしがあって、生き物は歴史と暮らしが詰まっている教科書みたいなものだから、例えば、今回は骨なんですけども、歯だっていいし、毛皮だっていいのかもしれない。植物だったら葉っぱでもいいのかもしれない。どんなものからもその歴史や暮らしが読み取れるよ! っていうのを伝えたいかなって思っています」

☆この他の盛口 満さんのトークもご覧ください。

INFORMATION

盛口さんの新しい本『ぜんぶ絵でわかる』シリーズの最新版をぜひご覧ください。骨を楽しむための「骨のキホン」から始まり、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類の骨の、精密なイラストと解説が載っています。ほかにも、アジの干物の美しい食べ方の説明や、骨の標本作りの裏話などのコラムも面白いですよ。ぜひチェックしてください。

エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

2025/2/23 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. BONES / JAMES BLUNT

M2. DRY BONES / GREGORY PORTER & TROY MILLER

M3. BONES / GALANTIS feat. ONE REPUBLIC

M4. LOVE BONES / JOHNNIE TAYLOR

M5. スケッチ / あいみょん

M6. BEAUTY IN THE BONES / JIMMIE ALLEN & ELTON JOHN

M7. HEARTS AND BONES / PAUL SIMON

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/2/16 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、植物観察家の「鈴木 純(すずき・じゅん)」さんです。

鈴木さんは1986年、東京都生まれ。親御さんの影響もあって、子供の頃から野山が大好きだったそうです。そして東京農業大学で造園学を学び、その後、青年海外協力隊に参加し、中国で砂漠の緑化活動を行ない、帰国後、国内外のフィールドを巡り、植物への造詣を深めます。

そんな鈴木さんは、友達に植物の面白さを伝えたいと思い、気軽に集まれる街中での観察会を始めたそうです。そして2018年から「まちの植物はともだち」というテーマでフリーの植物ガイドとして、街中での植物観察会を実施。また、植物生態写真家としても活躍されています。

鈴木さんの新しい本が『冬芽ファイル帳〜かわいくて おもしろい 冬の植物たち』ということで、きょうは、暖かくなる春をじ〜っと待っている「冬芽(ふゆめ)」に注目! よ〜く見ると可愛くて個性的な冬芽の観察方法や楽しみ方などうかがいます。

☆写真:鈴木 純 出典:「冬芽ファイル帳」小学館

冬芽は赤ちゃん!?

※鈴木さんが「冬芽」をテーマにした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?

「これは、”冬芽”っていう言葉は聞いたことがある人は、それなりにいると思うのと、なんとなく顔っぽいものとか、なんかそういうイメージ持っている人もいるような気はするんですが、冬芽を実際にどう楽しめばいいかみたいな本は、そういえばないなって、ふと気づきまして・・・。なので、ないから僕なりに紹介してみたいなと思って作ったというところですね」

●観察も簡単そうですよね。

「そう、それがいちばんポイントかなと思っています。そもそも冬に植物を見るっていうイメージがない中で、実は冬の植物観察がたぶん1年の中でいちばん簡単っていうことがあるんですよ。なんでかっていうと、ただただ枝の先端を見るだけなんですよね。極めてシンプルな観察ですね、冬芽は(笑)」

●初歩的なことなんですけれども、改めて「冬芽」っていうのは何なのかご説明いただけますか?

「冬芽は、ちゃんと定義していくと難しいんですけど、簡単にいうと冬に芽が休眠している状態を冬芽と呼ぶと捉えるのがいちばん分かりやすくて・・・。で、芽は要するに葉っぱとか花のもと、赤ちゃんみたいなものと捉えていただければいいのかなと思うんですね。葉っぱとか花の赤ちゃんが、冬に出てきてしまったら、寒さとか乾燥ですぐダメになっちゃうんですね。

なので、冬の間はまだ芽の中で待っていてもらいたいわけなんです。その時に休眠っていう状態になって冬をやり過ごすわけですね。で、春になっていい季節になったら、葉っぱとか花をパッと出す状況に姿が変わるわけです。冬の間、待機している状態の芽を冬芽という、そういうところをおさえればいいかなと思います」

●秋に葉っぱを落とす落葉樹だけが、冬芽をつけるんですよね?

「そのイメージがあるんですけど、実は葉っぱを落とすとか落とさないっていうのは関係なくて、冬に葉っぱを落とさない常緑樹でも冬芽は実はついているんです。ただ、葉っぱがついていると枝先が見えにくいんですよ。なので、常緑樹には冬芽がないって思いがちというだけの話で、別に常緑樹だろうが落葉樹だろうが冬芽はあるという感じです」

冬芽にキャッチコピー!?

●掲載しているそれぞれの冬芽にキャッチコピーがつけられているのが、すごく面白いなと思いました。例えば「今日も決まった!アフロヘア」とか、「頭抱えて、はや3ヶ月」とか、「枝先のアルパカ、休憩中」など、本当にその冬芽の特徴を捉えていて素晴らしいなと思ったんですけど、これは全部、鈴木さんが考えたんですか?

「そうですね。一応、原案は私が考えまして、これを編集者さんに投げるわけです。なので毎回毎回、大喜利みたいな感じで、これで編集者さんを笑わせてやろうという気持ちで考えていました(笑)」

●そうなんですね。いろんなものに例えると面白いですよね。

「そうですね。それがたぶん冬芽観察のいちばん簡単な観察方法で、名前がわかるのはやっぱりいいんですよ。樹木の名前がわかるのはいいんですけど、植物観察において名前を調べるということが、まず第一歩目のハードルになっちゃう人って結構多いんですよ。

だけど、冬芽の場合は見た目がユニークなので、名前がわからなくても楽しめちゃうんですね。で、自分でキャッチコピーをつけちゃえば、それでOKなので、そういう意味も込めて、全部にキャッチコピーをつけてみたということなんです(笑)」

●冬芽の写真をよーく見ると、本当に人の顔に見えるのがすごく不思議です。目とか口に見えるあの点のようなもの、あれは何なんですか?

「ありがとうございます。そこをちゃんと説明しないといけないですよね。実は冬芽っていうと、顔のように見える写真がよく紹介されるんですが、この顔は・・・顔といってもパーツで考えると、頭の、髪の毛とか帽子の部分と、それから顔の輪郭、あの目とか口がついている部分と、2パーツに分けられるんです。そのうち冬芽って呼んでいるのは、帽子とか髪の毛の部分のことで、顔の部分は実は冬芽ではないんですね。

これは”葉痕(葉痕)”といって、葉っぱが取れたあとに残る痕跡、葉っぱがついていた痕跡です。だから顔の輪郭自体は葉っぱの付け根の形ですね。で、その中にある点々は、葉っぱがついていた時に、葉っぱと枝の間を水分とか養分が通っていた、その通り道みたいな管があるんですけど、葉っぱが取れたあとにその管が名残として枝のほうに残るんですよ。

なので、目とか口の点々は、水分とか養分の通り道だった痕跡だと思っていただければってことですね」

●冬芽の大きさって木によってそれぞれ違うと思うんですけど、大体どれくらいなんですか?

「これが、ちっちゃいもので2ミリぐらい、2ミリって大変ですよね(笑)。すごく小さいです。で、大きいものでも2センチ程度かな、中には5センチぐらいの、もっと大きいものもあるんですけど、そういうのは稀なので、だいたい2ミリから2〜3センチっていうところだと思いますね」

(編集部注:冬芽の観察にはルーペがあったほうがいいとのことです)

ウロコ状の冬芽の正体

※『冬芽ファイル帳』に、ウロコのようなものに覆われた冬芽の写真もありました。あのウロコ状のものはなんですか?

「これが冬芽の結構大事なポイントで、冬芽は見た目で可愛いとか面白いとかで楽しめばいいっていうのがひとつなんですけど、もうひとつは冬芽が、要するに冬の間、春が来るのを待っている状態なので、寒さとか乾燥から身を守るための何かしらの仕組みがあるわけなんですよ。

その冬芽の周りにウロコがあるのは、そのウロコの中に芽が隠されているんですね。赤ちゃんの葉っぱとか花を隠しているわけです。それがそのまま枝先に芽の状態でついていたら、寒さとか乾燥にやられてダメになっちゃうので、その周りにウロコをくっつけて中身を守っているような器官っていうものになります。それがウロコですね」

●冬芽によっては毛が生えたようなものもありましたよね?

「そうそう、そのウロコにもいろいろあって、ツルツルなウロコで、しかも何十枚も、20枚とか30枚とかいっぱい重ねて、中身を守っているのもあれば、ウロコ自体の枚数は少ないんだけど、ウロコに毛が生えているってこともあるんですよ。そうすると毛は単純にあればあるほど、イメージ通りだと思いますけど、寒さとか乾燥対策になるので、それもやっぱり冬対策になっていると思います」

●中を守るっていうことですけど、その冬芽の中はどうなっているんですか?

「冬芽の中は基本的には3パターンって思うといいかなと思うんですね。中に花だけが入っている冬芽、花の芽って書いて”花芽(かが)”、あるいは葉っぱだけが入っている”葉芽(ようが)”、そして葉っぱと花が両方入っている、混合の芽と書いて”混芽(こんが)”。だから冬芽の中身は何ですかって言われたら、その3パターンです。花が入っているか、葉っぱが入っているか、葉っぱと花の両方入っているかっていう感じになります」

●樹木が冬芽を準備するのっていつ頃になるんですか?

「これは、どこからを冬芽って呼ぶか問題が出てきちゃうんですけど、簡単にいうと芽自体は、春に葉っぱが出てきた時にすでにもうあるんですよ。3月、4月の新緑の時期にすでに芽はある。だけど、ものすごく芽が小さいので、ルーペを使っても見えないんです、基本的には。

それがだんだん大きくなっていって、夏ぐらいになると私たちの目でも見られるぐらいの大きさになってくるんですよ。厳密にいうとその時点は冬芽って呼ばないんです。要するに冬芽は冬に休眠している芽のことをいうので・・・。だから冬芽のもと、みたいなものっていう話になっちゃいますけど、それ自体は夏ぐらいからは観察できるってことですね」

●では、冬じゃなくても観察は一応できることはできるってことなんですね。

「そうです。なので僕は大の冬芽好きなので、実は冬芽観察は夏から始めています。結構楽しいです! 夏の冬芽観察」

冬芽観察のコツを紹介

※この時期は冬芽の観察にいい季節だと思うんですが、観察のコツがあったら、教えてください。

「観察のコツは、とにかく近づくことですね、冬芽は。なぜならものすごく小さいので・・・。私は今回の本でいちばん懸念していることは、写真だと冬芽が大きく見えちゃうんです(笑)

なので、見つけやすいものかなって思っちゃうんですけど、実はものすごくちっちゃいので、枝先への近づき方、普通に考えているくらいの近づき方じゃ見えないので、ほんとに間近・・・目のすぐそばまで枝を近づけないと見えない。それがいちばんコツですかね。小っちゃいんだ! って思って近づいていくこと」

●なるほど~。

「あともうひとつは、要するに小っちゃいと思って近づいていくっていう意味は、そこに本当に(冬芽が)あるかどうかわからないで近づいていくんですよ。可愛い冬芽があるのかな~? ほんとかな~? って思いながら近づいていくんですが、それを信じる! っていうことですね。この枝先に可愛い冬芽があるはずだって、どれくらい信じられるかっていうところが結構大事かなって思いますね(笑)」

●ルーペと鈴木さんの本を持って行けば大丈夫ですね!

「そうですね。ぜひ私の本もお願いします(笑)」

●やっぱりひとつの冬芽でも見る角度によって表情も変わりますよね?

「変わりますね! ぜんぜん違うんですよ。今回の本は見やすい角度で写真を撮っているんですけど、これが違う角度で写真を撮ると、表情が全く変わってくるんですよね・・・なので、そこに冬芽観察していくことの楽しみが、たぶんあると思いますね。見る人によって違うものが見えると思います」

●それも面白いですね~。

「はい! 面白いと思います」

●スマホなどでつい冬芽の写真を撮りたくなっちゃいますね!

「そうなんです! それ、僕はおすすめだなと思いますね。最近スマホのカメラの性能がすごく上がっているので、意外と冬芽は撮れるっぽいんですよね。それでコレクションしていくと楽しいかもしれません」

●この本でもファイリングをすすめていますけれども、上手なファイリングの仕方とかあったらぜひ教えてください。

「僕自分自身でもやっているんですけど、Instagramで集めていくのが結構楽しいかも! っていうのは、一枚一枚の写真を見るのもいいんですけど、Instagramの(自分の)プロフィールのところにいくと、小っちゃい写真がばぁ~って並ぶじゃないですか、スクエアで。あの状態で冬芽がいっぱい並ぶとすごいんですよ(笑)。すごく可愛い状態のプロフィールができあがるので、あそこに集めていくのがいいんじゃないかなって今は思っています」

(編集部注:ほかに観察のコツとして、同じ場所の同じ木を観察するのもいいし、今年はこの樹木の冬芽を観察すると決めたら、街中にある同じ樹木の冬芽を見るのも、おすすめだそうですよ)

※冬芽を観察すると、春になったらどんなふうに芽吹くのか、見たくなりますよね?

「まさにそれがいちばんの効果かもしれないですね。冬の間ってほんとにすることないじゃないですか。ないじゃないですかって、ごめんなさい。これは植物の世界の常識を話しちゃったんですけど(笑)、植物の人たちは冬の間はすることがないんです。っていうのは、とにかく冬は植物が動かないわけなんですよ。休眠しているんでね、そもそも・・・。

だから、休眠している状態をず~っと見ていると、その芽の内側にある葉っぱってどんな形なんだろうな? とか、この花ってどういうのだっけ? とか、どんどん先の季節の想像が自分の中でわいてくるんですよ。そうするとやっぱり春が来ることの楽しみっていうのは、すごくどんどん増していきますね」

●芽吹きを見るのに、おすすめの樹木ってありますか?

「私は“ヤマブキ”が好きで、芽吹きとしては。っていうのは、街中にヤマブキはよく植えられているっていうのと、さっきの冬芽の中身って話でいうと、葉っぱと花が両方セットで入っているんですよね。なので、芽吹きの時に黄色いヤマブキ色の花と緑色の葉っぱが同時に出てくるんですが、まるで踊っているみたいな感じで出てくるんですよ。それが非常に観察しやすいのと可愛いっていう意味でヤマブキ、おすすめです!」

(編集部注:鈴木さんの本に「日本三大美芽(びが)」というのが紹介されていて、その三大美芽には「ネジキ」「コクサギ」そして「ザイフリボク」という樹木の冬芽が選ばれています。鈴木さんがおっしゃるには、どなたが選んだのかは不明だそうです)

植物に励まされる

※冬芽を観察していると、どんなことを感じますか?

「なんかやっぱり生きているんだってことですよね。樹木って葉っぱが落ちた状態で見ると、ほんと寂しいじゃないですか。“枯れ木”っていう表現もあるくらいですから、枯れたように見えちゃうけれども、枝先はしっかり生きているって思うと、なんか・・・僕は冬に限らず植物を見ていると、すごく励まされることが多くて・・・。

冬芽に関しては活動していないように見えるけれども、その内側は活動しているわけですよね。っていうのを見ているとなんかいいですよね。“今自分はちょっと足踏みしているんだけど、自分の中は実は次の熱いものが入っているんだぜ!“みたいな・・・そういう”だよね“っていうのを、樹木を見ながら僕は冬にすごく思っているわけなんです。そういうところが僕はすごく好きですね(笑)。いいなと思います」

●鈴木さんが思う冬芽のいちばんの魅力って何でしょうか?

「あ~やっぱり今言っちゃったことかな(笑)。その内側に答えがあるっていうのが魅力だと思いますね。

春から秋にかけての植物観察ももちろん楽しいんですけど、その時は植物の動きが早いんですよ。芽吹いたと思ったら花が咲いて、花が咲いたと思えば実になって、タネを飛ばしてって感じで、どんどん姿が変わっていっちゃうので、こっちは植物の動きについていくのに必死なんですよね。楽しんですけど、疲れちゃうですね(笑)。

冬だけはものすごくゆっくりやっていい。ゆっくりやっていいんだよっていう余地を与えられるところが、僕はすごく魅力的だと思います」

☆この他の鈴木 純さんのトークもご覧ください。

INFORMATION

鈴木さんの新しい本をぜひご覧ください。それぞれの冬芽の特徴を捉えたキャッチコピーが見事ですよ。例えば「はんなり美人」と「ハートツリー」。「はんなり美人」はナツツバキで、冬芽を覆うウロコの形がまさに着物のえりのように重なっていて、薄い緑を基調とした和風な色合いと形が美しいです。そして「ハートツリー」はニワウルシ、枝にくっきりと綺麗なハートのあとがあります。ぜひ本でお確かめください。

ほかにも街中や野山でもよく見られる樹木の冬芽が、豊富な写真とともに掲載。ひとつの冬芽が見開2ページで紹介されているので、見やすくて使いやすいですよ。冬芽観察の決定版! ぜひチェックしてください。小学館から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09311578

鈴木さんのオフィシャルサイト「まちの植物はともだち」もぜひご覧ください。

◎まちの植物はともだち:https://beyond-ecophobia.com

2025/2/16 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. THE HOUNDS OF WINTER / STING

M2. WINTER DREAMS / KELLY CLARKSON

M3. WALK OUT TO WINTER / AZTEC CAMERA

M4. BABY, IT’S COLD OUTSIDE / VANESSA WILLIAMS & BOBBY CALDWELL

M5. Snowdome / 木村カエラ

M6. HAZY SHADE OF WINTER / THE BANGLES

M7. WINTERTIME / NORAH JONES

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/2/9 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第24弾! 「SDGs=持続可能な開発目標」の中から、「貧困をなくそう」

「働きがいも経済成長も」「人や国の不平等をなくそう」そして「陸の豊かさも守ろう」ということで、「森と生きるチョコレート」をクローズアップ!

ゲストは「mamano chocolate(ママノチョコレート)」の代表「江澤孝太朗(えざわ・こうたろう)」さんです。

江澤さんがなぜチョコレート店をやろうと思ったのか、そのきっかけは、知り合いがエクアドルから買ってきてくれたアリバカカオで作ったチョコを食べたところ、ライチのようなフレーバーと味に感動!

もともと環境や人権の問題に関心のあった江澤さんは、先住民が「チャクラ農法」という自然農法で作るアリバカカオに魅力を感じたそうです。当時、起業するために会社を辞め、宮城県南三陸でボランティア活動をやりつつ、どんな事業をやろうかと考えていたタイミングだったこともあり、アリバカカオなら、その希少性や美味しさだけで勝負できると思い、チョコレートの事業をやろうと決断したそうです。

といっても、まったくの素人だった江澤さんは、チョコの作り方をYouTubeなどで必死に勉強し、試行錯誤しながら、アリバカカオのチョコをついに製品化。そして2013年に赤坂見附に「ママノチョコレート」をオープンすることができたそうです。ちなみに、エクアドル産のアリバカカオは、世界でわずか2%の希少品種だそうです。

きょうは江澤さんに、おすすめのチョコや、現地のカカオ農家を支援する活動のことなどうかがいます。

☆写真協力:mamano chocolate

希少なアリバカカオ

※お店の名前「mamano」にはどんな意味があるんですか?

「mamanoはスペイン語で、ママとマノの造語なんですけど、ママがお母さん、マノが手で、お母さんの手という意味でつけていますね」

●ママノチョコレートでは、エクアドル産の希少なカカオ「アリバカカオ」を原材料にして、チョコレートを作っているということなんですけれども、アリバカカオっていう豆がどれくらい希少なのか、あまりイメージがわかないんですね。どのぐらい希少なんですか?

「先ほど世界で2%とご紹介いただいたんですけど、基本的にはエクアドルの固有種で、ほかの国だとあまり育てることができないとずっと言われていて、(他の土地に)持って行っても香りが変わったりとかするので、基本的にはエクアドルの、そんなに大きくない国の中で育てられているものだけですね」

●エクアドルには、どれくらいの数のカカオ農園があるんですか?

「カカオ農園の数はわからないんですけど、アリバカカオの量でいうと10万トンとか・・・世界のカカオ豆は460万トンぐらいだと思うんですけど、10万トンから20万トンぐらいがアリバカカオと言われている品種だと思いますね」

●ほかのカカオと比べて風味とか、どんな特徴があるんですか?

「風味はまず圧倒的にフローラル、華やかっていうのが特徴ですね。本当にお花を想起させるような、白いお花とか黄色いお花とか、そういうのを想起させるような香りが特徴です。あまり酸味もなく渋味も強くなく、っていう感じで食べやすいチョコレートですね」

●江澤さんご自身もエクアドルに買い付けに行かれるっていうことですよね。

「そうですね。現地にひとりパートナーがいて、2013年から一緒にやっているんですけど、私自身も年に1回か2回、行ったりします」

●初めて買い付けに行かれたのは、いつ頃だったんですか?

「初めて行ったのは、実はお店を始める前ではなくて、お店を始めてから3年くらい経ってから行きました。

最初はお店でチョコレートを作るのに必死で、(買い付けは)現地のメンバーに任せて・・・その時は知人が手伝ってくれていたので、買い付けのほうは任せて、自分はチョコレート作りに必死になっていましたね」

●へぇ〜! でもそんなに希少な豆っていうことは、買い付けして輸入するのも大変なんじゃないですか?

「そうですね。品種だけじゃなくて、高いクオリティで安定的に輸入するのがすごく大変ですね。アリバカカオだけであれば、山ほどあるというか、例えば発酵させないでもアリバカカオはアリバカカオだし、品質の悪いものであれば、いくらでも調達できるんですけど、気候変動の影響もありますし、去年からカカオの急騰も始まったので、そういう時でも常に安定的にいいものを買うのは結構大変ですかね」

スタジオでチョコレートを実食!

●きょうはスタジオに、ママノチョコレートで製造販売されているチョコレートをご用意いただきました。美味しそうですね!

「アマゾンアリバ」「58%アリバカカオとアマゾンバニラ」そして「70%野生クリオロ」という3種類をご用意いただいたんですけれども、パッケージもとてもおしゃれで可愛いですね! ギフトにもすごくいいですよね。

「そうですね。お店も赤坂にあるので、お土産で使っていただくことが多いですね」

●では、どれからいただこうかな・・・まずは「アマゾンアリバ」から。この「アマゾンアリバ」とはどんなチョコレートなんでしょうか?

「アマゾン地域のアリバカカオを使ったチョコレートで、これはカカオ70%に仕上げています。ちょっと珍しいのは5日発酵とか、チャクラ農法とか、かなり細かくそのカカオの出元を(パッケージに)書いているのがひとつ特徴です。

味としては、ザクザク食感に仕上げているチョコレートで、アリバらしい華やかな香りと、何ていうんですかね・・・コンチングっていう練る工程を通していないので、香りが全然飛ばずに、ぎゅっと凝縮した香りを楽しんでいただけるチョコレートです!」

●見た目は小さくて薄い板チョコのような感じですけれども・・・ではちょっといただきます〜!

「ザクザクした感じですかね」

●んん〜! 本当だ! ザクザクの食感が楽しいですね! 噛むごとにいろんな香りがする感じがします!

「感じますか!? バナナとかワインとか・・・」

●確かに! ナッツのような香りもするし・・・。

「そうですね。同じアリバカカオでもアマゾン地域で育ったアリバカカオは、だいたい100作物ぐらいと一緒に育っているので、すごくいろんな香りが混ざってくるっていうか、やっぱりテロワールが、土地の香りが影響してくると思いますね」

●優しい甘みで美味しいです! 続いて「58%アリバカカオとアマゾンバニラ」、これはどんなチョコなんでしょうか?

「これは、アマゾンバニラも現地でしか採れないバニラ、珍しいバニラビーンズを使っていまして、これを結構たっぷりとアリバカカオに練り込んだチョコレートです。こちらはなめらか系です」

●では、いただきます。

「どうぞ」

●んん! 口溶けが滑らかですね! バニラの甘い香りが美味しいです! 「アマゾンアリバ」と全然違いますね!

「そうですね。同じカカオを使っても結構表現は変わりますね」

●バニラの甘みが濃厚で美味しいです!

「かなりたっぷり練り込んでいます。これは10年くらい前に無農薬栽培をスタートした現地の固有種のバニラですね」

●最後が「70%野生クリオロ」、クリオロっていう名前はあまり聞かないんですけれども、このクリオロってなんですか?

「クリオロっていう品種がカカオの中にありまして、それこそアリバカカオよりもさらに希少性が高いと言われている品種ですね。エクアドルのアマゾン地域、カカオの発祥の地でもあるので、いろんな野生のカカオがあります」

●へぇ〜! 色は先ほどの2種類と比べると、ちょっと明るい茶色っていう感じですね。

「そうですね。これは、カカオのタネの中身がもともと白いタネで、それを使っているのですごく珍しいんです。なので、ダークチョコレートでも色がミルクチョコレートみたいなチョコレートになります」

●では、いただきます・・・んん!? 美味しい・・・えっ、これなんの香りだ・・・? なんか紅茶のような!

「あ、そうです! 和紅茶っぽい感じ、ストレートティーを飲んでいるような感じ」

●ええ〜っ! チョコレートなのに和紅茶というか!

「香りますね、和紅茶の感じ」

●美味しいですね、これも!

(編集部注:「ママノチョコレート」では板チョコのほかに、生チョコ、ひと口サイズのチョコドロップスなど、いろんなチョコを販売、ぜひオフィシャルサイトでお確かめください。

https://mamano-chocolate.com)

国際協力NPO「ママノアマゾニア」

※江澤さんは去年、国際協力NPO「ママノアマゾニア」を立ち上げました。これはどんな目的で設立したNPOなんですか?

「これは、活動地域は同じエクアドルのアマゾン地域なんですけれども、熱帯雨林の保全と、先住民キチュア族のチャクラ農法を広めていく、そのキチュア族の農法を実践している農家を支援していくのが主な目的です。

ママノチョコレートでずっとやってきたことと近いんですけれども、こっちのNPOに関しては、短期的に収益が出なくても長期的に支援していきたいこと、そして公益性が高いこと、たとえば植樹の活動とか、そういうことをやっていこうということで立ち上げました」

●なるほど。具体的に現地でどんな活動されているんですか?

「具体的には・・・まだNPOの正式登記がそれこそ今月なんですけど・・・活動内容としては、最初は国土緑化推進機構と協力をして、まず野生クリオロカカオの保全活動をやります。この地域がだいたい1400ヘクタールくらいのジャングルなんです。その中に野生カカオの木が何百本かあるので、そのタネを集めて苗木を3000本ぐらい育てたあとに、野生カカオの苗木をジャングルに植え戻すっていうのをやっていく予定です」

●現地にはメンバーがたくさんいらっしゃるんですか?

「オフィシャル社員みたいなのはひとりもいないんですけれども、現地の先住民組合のメンバーとか、ママノチョコレートと共通なんですけれども、現地のメンバーがNPOでも理事を兼ねていて、そのメンバーでやってもらっていますね」

●植樹してカカオ豆を収穫できるようになるまでには、だいたいどれぐらいの時間がかかるんですか?

「これは野生カカオと、栽培しているアリバカカオでは期間が違うんですけど、アリバカカオは3年くらいで収穫開始できます。野生カカオはまだ実績がないし、正式な品種特定というところもこれからなので、3年で育つのか5年かかるのかわからない状況ですね」

●未知の領域なんですね。

「そうですね」

●でもその間ずっと(カカオの)木の管理というかお手入れはされるわけですよね?

「そうですね。あとはこの野生のクリオロカカオと一緒に育っているいろんな樹木、熱帯雨林の樹木も3000本くらい一緒に植えていくので、それがいわゆるシェードツリーといって、カカオの(木に)影を作ってくれるような役割を果たします。なので、シンプルにカカオを増やしたいということではなくて、しっかりとお金になる、野生のカカオの木も育てながら、もう一回、熱帯雨林を豊かにするっていうのがコンセプトですね」

「チャクラ」は“森のような農園”!

※前半のお話にも出てきた、エクアドルの先住民「キチュア族」の伝統的な「チャクラ農法」とは、具体的にどんな農業なんでしょうか?

「チャクラ農法は、もう少しよく知られている言葉だと、“アグロフォレストリー”。“アグリカルチャー”と“森”、農業と森を合わせた言葉で、“森のような農園”を指す言葉ですね。

現地のキチュアの人たちにとっては、チャクラは自分たちの裏庭みたいな意味で使っているので、“うちのチャクラ、見ていく?”っていう感じで誘われたり、“うちのチャクラはこんな植物が生えているよ!”っていう言い方をしたりするので、“裏庭”って意味もあるし、“森のような農園”っていう意味もあります。

だいたい最低でも20作物くらい、多いところだと100作物くらい育っていて、自分たち家族が食べるものもあるし、ユカとかバナナとかパイナップルとか、あとはお金になるカカオ、グアユサ茶っていうお茶とか、それこそバナナもお金なるものなんですけれども・・・。病気になった時に病院代わりに薬草みたいなものをたくさん使っていますので、いろんな意味がチャクラにあってすごく重要ですね。

現地のキチュアの人たちにとって、もともとは熱帯雨林を摸倣して、模倣しながらでも自分たちに役に立つようにチャクラを組み立てていくんですね。もちろんナタで雑草も刈ったりしますし、農薬とか肥料を基本的に使わないですね。

虫が(作物に)付くこともあるので、そういうのもしっかりケアしていますね。カカオの木に関しては剪定したりとか、そういうことはしますけど、それでもいろんな作物があることで、虫も集中して(ひとつの作物に)食べに行くこともないので、一気にカカオだけやられるとか一気にバナナだけってことがなくなるのも、このチャクラのいいところですね」

●チャクラ農法は、気候変動に対して効果的なシステムとして注目を集めているそうですね。どんなところが効果的なシステムなんですか?

「論文とかも出ているんですけれども、数字でいうと農園の炭素蓄積量が通常のカカオだけを栽培している農園だと80トンくらいです。このチャクラ農園だとバラつきもあるんですけれども、だいたい200トンちょっとなので、2倍から2.5倍くらいの炭素蓄積量があるそうです。

CO2を吸収して、土であったりとか落ち葉であったりとか、木に蓄積していくことができるので、チャクラ農園が広まればトータルの炭素蓄積量が増える、ということで気候変動の観点から注目されていますね」

(編集部注:「チャクラ農法」は「アマゾン・チャクラ・システム」として国際連合食糧農業機関FAOに「世界農業遺産」として認定されているそうですよ。

また「ママノチョコレート」は2023年に世界で初めて「チャクラ認証」の取得企業になっています。このチャクラ認証は、エクアドルの非営利法人「チャクラコーポレーション」が発行する認証だそうです)

エクアドルと日本をつなぐチョコレート

※活動場所の、エクアドルのナポ県というエリアは、どんなところなんですか?

「ナポ県はアマゾン地域で、先住民キチュア族の人たちが人口の半分以上を占めている県、エクアドルでも先住民の人口比率って県によって違うんですけれども、このナポ県は半分以上が先住民なので、先住民の権利を守る運動もかなり活発ですし、政府に対してどんどん意見も言ってきますね。

それこそ、やっぱり自然を守る価値観が、彼らは“宇宙観”、それを言うんですけど、そういう宇宙観を持っているので、すごく自然を大事にしているし、コミュニティを大事にしているっていうイメージがありますね」

●気候的には、どんな感じなんですか?

「気候的には30度超えるくらいで、基本的には常に暑くて、もちろん雨期には大雨が降ったり止んだりして、寝るときには20度まで下がるので、エアコンもいらず、とにかく気持ち良い気候ですね」

●現地に滞在される時って、どうされているんですか? 寝泊りとか?

「寝泊りとかは、ちょっとロマンがなくて申し訳ないんですけど、ロッジに(笑)」

●そうなんですね(笑)

「普通に泊まっているので割と快適で! 先住民って言葉だとイメージが・・・いろんな先住民がいるので、普通に町は町であるので、きれいなロッジ泊まっています」

●治安はいいんですか?

「全然いいですね!」

●食事はどんな感じなんですか?

「食事は・・・まあそうですね・・・“セビーチェ”ってエクアドルだと有名、ちょっと酸っぱい食事なんですが、それも美味しい、基本的にさっぱりすっきりしたものが多いですね。珍しいものだと、“チョンタクロ”っていうコガネムシの幼虫みたいなものを、チャクラの農園で倒した木の中で育てて食すっていう文化はあるので、それは食べさせてもらいますね」

●美味しいんですか?

「美味しいです。美味しいと思います・・・(笑)。日本でも蜂の子とか食べますよね。似たような感じかなと思いますね」

●最後に、ママノチョコレートを通して、どのようなことを伝えていきたいですか?

「エクアドルのアマゾンと、日本に住んでいるお客さんをつないでいくっていうのが、やりたいこととしてはすごくあるんですよね。もちろんカカオのいい品質のもので美味しいチョコレートを作るのが大前提の上ですけれども。

アマゾンの価値観とか生活を日本のみなさんにも見てみてもらいたいですし、逆にオンラインでつなぐことで、日本のチョコレートのお客さんがどういうふうにその豆を評価しているのか、どういうチョコレートを作って喜んでくれているのかを、現地のみんなにも知って欲しいので、つなぐことをどんどんやっていきたいなと思っていますね。

あとは現地の友人というか、彼はキチュア族ではなくてシュアール族なんですけど、ファン・カルロス・ヒンティアチュさんていうかたがいて、2023年のノーベル平和賞の候補にもノミネートされていました。やっぱり先住民の権利の運動とか自然保護がすごく密接に結びついているっていうことでノミネートされていたんですけど、彼の言葉で感銘を受けたのが『人は川であり森である』っていう言葉です。仏教の考え方と通じる部分はすごくあるなと思っています。

自分自身も自然と一体になっているというか、自然に生かされているなっていうのはすごく感じるんですけれども、それを説得力を持った言葉で言える、自信を持って言えるっていうのは・・・自分はこの言葉をまだ自信を持って言えないなぁと思っていますね。

“自然に感謝しています”というようなことは言えるんですけれども、自分自身が“川であり森である”みたいなことまではやっぱり言えない・・・けど、それを素直な表現で言えるってところにやっぱり、接していて日々感動がありますね」

INFORMATION

「ママノチョコレート」では、エクアドルのカカオ農園と日本をオンラインでつないで、月一回程度、どなたでも無料で参加できるセミナーを開催。次回は2月22日(土)の午前7時30分からの予定。興味のあるかた、ぜひオンライン・セミナーにご参加ください。

きょうご紹介したチョコレートなど、販売しているラインナップについてはぜひママノチョコレートのオフィシャルサイトをご覧ください。もちろん、オンラインで購入できますよ。

赤坂見附のお店にもぜひお出かけください。赤坂見附駅から徒歩2分です。アクセス方法などもオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎ママノチョコレート:https://mamano-chocolate.com

ママノチョコレートの活動は各種SNSで見ることができます。

◎Facebook:https://www.facebook.com/mamanochocolate

◎YouTube:https://www.youtube.com/@mamano_chocolate/about

◎X:https://x.com/mamanoofficial

◎Instagram: https://www.instagram.com/mamano_official/

◎Note: https://note.mu/mamanochocolate

国際協力NPO「ママノアマゾニア」の活動にもご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎ママノアマゾニア:https://mamano-amazonia.org/

2025/2/9 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. SUGAR / MAROON5

M2. I WANT IT THAT WAY / BACKSTREET BOYS

M3. BITTER SWEET SYMPHONY / THE VERVE

M4. チョコレート / 家入レオ

M5. OVERJOYED / STEVIE WONDER

M6. HUMAN NATURE / 土岐麻子

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/2/2 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅行作家の「石田ゆうすけ」さんです。

石田さんは自転車で7年半、一度も帰国せずに世界一周の旅を行なった自転車旅のスペシャリストで、現在は物書きとして、定期的に自転車の旅に出て、その紀行文を雑誌などに書かれています。

そんな石田さんが先頃『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』という本を出されました。きょうは、世界の旅で出会った激うま絶品メシの中から、思い出深い麺類や、素朴で美味しいパンのお話などうかがいます。

☆写真:石田ゆうすけ

世界一周9万5千キロ! 87か国!

※石田さんには20年ほど前、世界一周の旅を綴った本『行かずに死ねるか』を出されたときに、この番組に出ていただき、それ以来、定期的にご出演いただいていますが、まずは基本的なお話から・・・。

●およそ7年半かけて、一度も帰国することなく、自転車で世界を一周されたということですが、なんでまた、自転車で世界を旅しようと思ったんですか?

「僕の実家が和歌山の白浜ってところで、けっこう旅行者が多くて子供の頃から自転車旅行者を見ていたんですね。自転車にでっかい荷物を積んで、かっこいいな~と思って・・・。15歳の時に和歌山県一周やって、それが面白くて次に近畿一周、大学に入って日本一周やって、次は世界一周っていう簡単な・・・(笑)」

●簡単じゃないです~(笑)

「単純な動機です。もっと広い世界を、って感じです」

●でも7年半、ずーっと海外ってすごいですよね?

「(旅を)やっているともう生活になりますからね。なんということはない、冒険でもなんでもなく、ただ自転車を漕いでいるだけです」

●いや〜すごいです! 親御さんの反対はなかったんですか?

「最初は、反対されるのは見えていたんで、(世界一周の旅には)黙って行こうと思ったんです。親子の縁を切ってでも行こうと思って(笑)。ただ、友達から“それはよくないよ”って説得されて・・・。

その頃、僕はサラリーマンで広島に住んでいたんですけれども、長い手紙を書いて、それを読んだら反対できないような、なんでこういうことをするのかとか、この夢にどれだけかけているかとか。あとその後の人生、そういったことも理路整然と手紙でまず伝えて・・・それから(実家に)帰って、もう帰った頃にはそれを読んでもらっていたんで理解してくれていたと・・・」

●(旅の)期間っていうのは初めから決まっていたんですか?

「一応、予算の関係もあるので3年半、最初にどういうルートで(世界を)まわるかを出して距離を測って、3年半で走れるやろうと思ったんですけれども、そんなことはなかったという(苦笑)」

●結果的に7年半ということで、4年延びたのはどうしてなんですか?

「そうですね・・・ゆっくり(期間が)延びていった感じですね。出発から2週間ぐらいで、ユーコン川っていうカナダの川があるんですけども、そこに行って、川のほとりにテントを張っていたら、“うわっ!ここをカヌーで下りたいな!”と思って・・・。

時間とかなかったけど、いいやと思って、カヌー下りを2週間かけてやったのかな。そのあたりからどんどんずれ込んでいって、景色の綺麗なところで、ずっとそこに居続けて見続けていたり、そんなこんなで結局、蓋を開けば7年半・・・」

●興味のあるところには積極的に立ち寄ってとか、そんな感じだったんですか?

「そうですね~。自分で人生の一定期間、自由を与えたわけで、予定に縛られるのはちゃうな!と。今この感動を大切にしたいと思っているうちにどんどん延びていきましたね」

●そうだったんですね~。

「あと行きたいところもどんどん増えていくんですよ。いろんな人と知り合って“あそこがいいよ!ここがいいよ!”って。そういうのを聞いているうちにどんどん距離も延び、時間も長くなったということですね」

(編集部注:当初3年半の予定だった旅、その資金はサラリーマン時代に食費などを切り詰めて貯め、旅の途中からは雑誌に記事を書くようになり、その原稿料を足しにしながら、旅を続けたそうです。

世界一周のルートは、まずアラスカに渡り、そこから北米・南米大陸を縦断。そしてヨーロッパを一周し、アフリカ大陸へ。続いてユーラシア大陸を横断し、中国から韓国、そして日本に渡り、下関から、ふるさとの和歌山県・白浜でゴールを迎え、7年半の旅を終えたとのこと。

走った距離はおよそ9万5千キロ、巡った国は87か国! 自転車には衣食住のための荷物が満載、その重さは自転車を含め、なんと75キロ! これも慣れれば、なんてことない、とおっしゃっていました。

言葉は、英語が通じないエリアも多くあるので、現地語の辞書を買い求め、挨拶の言葉や「美味しい」などの単語を手に書いて、ペダルを漕ぎながら暗記していたそうです。

そんな石田さんの新しい本のタイトルが『世界の果てまで行って喰う〜地球三周の自転車旅』なんですが、毎日ペダルを漕ぐ、体力勝負の自転車旅は「食」が特に大事になってくると思います。

実は、食べることが大好きな石田さんは、グルメライターの顔もあり、台湾に「食」の取材で行った時に、自転車旅が「走るために食べる」から「食べるために走る」に一変! 食べることがいちばんの目的になっていったそうです)

日本の水に「助かった!?」

※今回の本は世界で出会った食がテーマになり、タイトルが『世界の果てまで行って喰う』になったようです。

それでは、本に掲載されている31編の旅行記から、いくつかお話をうかがっていきましょう。本では「水」「お米」「麺」「肉」などにジャンル分けされています

●まずは、水にまつわるお話から。やっぱりこれがないと旅は続けられないですよね?

「そうですね~。僕が日本に帰ってきて、いちばん日本って素敵だな~と思ったのが水なんですよね。すべての町の背後に緑豊かな山があって、走っていると水場があちこちにあるんですよ。岩場からパイプを通して水が流れていて、ヒシャクがあってカップがあって、ご自由にどうぞ!って感じで、天然水があちこちで汲まれていて、その水がどこで飲んでも美味しくて!

世界はけっこう硬水が多いんですよ。硬いんですよ、水が。ところが(日本では)あちこちで軟水の柔らかくて甘い水が滴り落ちていて、そのことがとにかく輝いて見えて、最初にそれを見て飲んだ時に、体の奥から“助かった!”って声が聞こえたんですよ。

っていうのは、僕の体感ですけど、世界をまわって7割ぐらいは乾いた土地だったですよね。砂漠も多くて、いつも町に着いたら、次の水場まで何キロだって聞くことが習慣になっていて、水をどれだけ積むかって・・・。本当に命にかかってきますので・・・当時情報もなかったですから、常にそのことに気を張っていた。

日本に帰ってきたら、あちこちに美味しい水が流れていて、潤っている大地を見ながら、“助かった!”って思った時に、よっぽど渇きに対する恐怖が自分の中に蓄積されていったんだなって、改めて思ったことがあったので、この旅の本では、まず水っていう大きなテーマを取り上げたんです」

●本を読んでいて喉が乾きました!(笑) 荒野を走っているシーンとかで、(喉が)カラカラになりました! 走る地域とか距離とかにもよりますけど、何リットルぐらいのお水を積むんでしょうか?

「いちばん乾いていたところで20リットルぐらいですね」

●生水は飲めないんですよね?

「いや、基本、現地の人と同じことをやっていたんですよ。現地の人が飲んでなかったら飲まないし、飲んでいたら生水を飲む。もう慣れていくので、体が・・・」

●南米大陸の最果てパタゴニア、ここは荒涼とした大地が広がっているイメージありますけれども、水がとても豊富なエリアがあるんですね?

「そうですね。南のほうに行くと森林地帯があって、大体そういうところでは、氷河から流れている水があるんですね。氷の水って柔らかい軟水なので、パタゴニアの水はうまかったですね」

●「甘い水の桃源郷」と表現されていましたけど、それくらい素敵な場所だったんですか?

「そうですね~。僕の体験だけの話なので、ほかに(水が)うまいところがあるかもしれませんけど、僕の中ではパタゴニアが、水がうまかったところではいちばん甘い!と思いましたね」

●なぜ甘いんですか?

「ずっと硬水を飲んできていたから、氷河の水を飲んで、久しぶりの軟水だったせいで柔らかい、その舌ざわりが甘く感じるっていうところがあると思います」

いちばんはモロッコのパン!

●続いて石田さんの好きなパンの話題に入りたいと思うんですが、パンの消費量が世界一の国ってトルコなんですね?

「らしいですよね~」

●意外だったんですけど・・・。

「そう、僕もあとで調べてわかったことなんですけど・・・振り返るとトルコ(の人)はほんとパンを食べています!」

●パン屋さんが多いってことですか?

「各町にありますね~、焼きたてパンを売っている(パン屋さん)」

●どんなパンが定番なんですか?

「定番はフランスパン、バゲットをちょっとずんぐりむっくりにしたような形のパンですね」

●お味は?

「うまいっすよ! 本当に! やっぱり、まあまあバゲットの味に近いかな? でもバゲットよりもずんぐりむっくりしているので、もっとふわっとしていて、小麦の味がブオンとくるというか・・・」

●いろんなパン屋さんがあるんですね?

「各町にあって、夕方に着くと、けっこう夕方のイメージがあるんですけど、パンの香りが町中から漂ってくるみたいな感じで、腹が減っていましたね」

●石田さんの中でいちばんのパンが、モロッコのバゲットだったということですけど、それはどんなパンだったですか?

「やっぱり(モロッコは)フランス統治だったので、フランスの食文化が流れているおかげで、地元アラブの丸いパンもあるんですけれども、バゲットが主流だったイメージがありますね。

フランスのバゲットより、もっと細長いパンで・・・僕が美味しいと思ったのは、田舎の手作りで焼かれているようなパンを、おっさんが自転車の前カゴに突き刺して売りに来ていて、湯気が立っているんですよ。

それをもらってかぶりつくと甘いんですよ、ものすごく! なんか似ているなと思って、バターとハチミツをつけて食べたら、これやっぱりホットケーキだ! バゲットなんだけど、パリッと皮のはじける快感と香ばしさもありながら、ホットケーキのようなしっとりした柔らかさと甘さもある、それが砂糖の甘さじゃなくて、小麦粉の甘さ。

このネタというか本の記事が最近ネットに出たんですよ、Yahooのニュース。僕正直この話を書くのをビビってたんですよね。っていうのは、モロッコのパンが美味しいっていう話ってあんまり聞かなくて・・・。僕の記憶の中では圧倒的に1位だったんですけど、これを書いて“ヤフコメ”でまたさんざん叩かれるんだろうなとか思っていたら、これが出たよと思って、その“ヤフコメ”を見たら、けっこういたんですよ、(パンが美味しいのは)“モロッコ”っていう人がけっこういて・・・やっぱりそうなんだと、すごくほっとしましたね」

涙ぼろぼろ、ウズベキスタンのうどん!

●では麺にいってみましょう。やはり麺といえば中国ですよね?

「そうですよね~」

●地域ごとにいろんな種類の麺があるようですけれども、どこで食べたどんな麺が印象に残っていますか?

「ほんとに美味しいのは中国の、特に僕が好きなのは、ウイグル自治区の“ラグ麺”っていう、うどんにトマトとか羊の肉を炒めたものをぶっかけたような料理なんですけど、味で言えば、それなんですね。

思い出に残っているという麺で言えば、ウズベキスタンで食べた、これは“ラグマン”っていう、おそらくつながりはあるんですけど、料理は全然違っていて、それもうどんなんですけど、汁にすごく浸かったうどんで、そういうのを食べているってまったく知らずに、イランからウズベキスタンに入って(現地の)食堂に入ったら、それをみんな食べていてびっくりしたんですよ。

っていうのも、さっき申し上げたルート上で、初めてそこで汁の麺に出会うんですよ。そこまで6年かかっているんですよ! すごく興奮して“これ、くれ!”って言って指差して・・・食べたら、ほんとうどんなんですよ、麺は。味はトマト味のちょっとシチューみたいな汁に浸かっていて、それをずるずるって吸い上げる感覚とか、うどんの小麦粉の香りとか、噛む食感とか、そういうのが体に入った瞬間に体の奥から帰ってきた!と思ったんですね。

その途端にバーって自分の背後に6年分の道のりが見えた気がしたんですね。それまで各大陸にゴールがあって、たとえばアフリカだったら喜望峰という南の端っこがゴール、そこまで向かって(自転車を)漕ぐわけなんですけど、そこに着いて喜望峰のモニュメントを見たところで感動しないんですよ。見るだけじゃ入ってこないっていうか、視覚って脆弱なんだなと・・・。

ただ、うどん“ラグマン“を食べた時に体中で味覚、触覚、嗅覚全部で、体全体で味わった時に、初めてこの旅が長かったなと思ったんです。6年分が見えた気がして、やっと帰ってきた!って心の叫びが聞こえて、その時に生きて帰ってきた!っていうことを初めて実感できて、ぼろぼろ涙が出てきたんですよ。

それまでほんとに旅は一瞬一瞬があるだけ、その時の一瞬一瞬があるだけなんですよ。生きている時に自分の人生を振り返って、長かったなって思わないじゃないですか、今の一瞬一瞬があるだけで・・・。旅も一緒で6年旅していても長いなんて感じないんですよ、その日その日があるだけで・・・。

ただ(ラグマンを)食べた瞬間に6年の道のりが見えた時に、長いこと旅してきたな〜、よくぞ生きて帰ってきたなって思えて、ぼろぼろ泣きながら食べて、その味が忘れられないってのはありますね」

(編集部注:石田さんの本には、もちろん「肉料理」のお話も載っています。石田さん的にいちばん印象に残っているのが、アルゼンチンの国民食ともいえる「アサード」だそうです。これは牛肉の赤身をBBQで食べるものなんですが、アルゼンチンのかたは、毎週末に必ずといっていいほど「アサード」を楽しむそうですよ)

料理は現地で食べてこそ!

※いろんな食のお話をうかがってきましたが・・・その土地の食べ物は、その場の気候や風土と密接につながっていますよね?

「今回の本って“地球三周の旅”って副題がついている通り、三周分まわっているんですけれども、僕が世界一周7年半の旅でまわったのは二周半分なんですよ。残りの地球半周分はそのあとの旅なので、今こういう仕事をしていますから、その世界一周の時に走れなかった国を攻めて、自転車で走っているんですね。

その中にミャンマーという国があって、そこで食べた“モヒンガ”っていう麺料理が本当に美味しくて! これを持って帰って日本で本気でやれば、第二のタピオカになるんちゃうか?(と思って)けっこう本気で考えたりしたんですよ。

で、帰国して、それから今そんなことしなくても、高田馬場に“リトルヤンゴン”って言われているような、ミャンマー人街があるんですね。ミャンマー料理がたくさんあるので、レストランに食べに行ったんですよ、その“モヒンガ”を。そしたらなんか違和感が・・・。

こっちに住んでいる、ミャンマー人用に作られているレストランなので、完全に本当の味なんですけれども、その味を日本で食べたら・・・“モヒンガ”ってナマズを出汁にしているんですね。旨味がすごく強いんですけど、魚のにおいもけっこう強くて・・・だから日本で食べると(においが)強いんですよ。あんなにミャンマーで食べて美味しかったものが、日本だとこれは流行らないな~って正直思ったんです」

●やっぱり(モヒンガは)ミャンマーで食べるから美味しかったってことですか?

「そう、そういうことは旅しているとよく感じるんですけど・・・特にお酒。お酒も現地で飲んで美味しいと思って、帰ってきてこっちで飲んだら、あれ? っていうのはよくあるんです。その時に思ったのは、やっぱり料理って現地の食材を使って水を使って、現地の環境、空気のにおいとか、そこで食べて最上になるように作られている、当然のことながら。

なので、そこで食べてこそ本来のうまさを味わえる。それをそのまま持ってきて東京で食べたところでやっぱり違う、違和感が先に来るから。やっぱり食文化ってそういうことなんだなって。そこで食べるからこそ地域独特の味ができあがるし、そこで食べるのが最上なんだなって感じましたね」

サラダと白ワイン〜幸せの感度

※世界を7年半もかけて巡ったあと、日本に帰ってきてからの、いちばんのご馳走はなんでしたか?

「本の最後にも書いているんですけれども、サラダなんですよ」

●生野菜!

「生野菜! それは7年半、世界をまわって最初申し上げた通り、7割ぐらい乾いた土地だったので、生野菜を食べる地域もそんなにないんですよね。そういうところをずーっと走ってきて、日本に帰って幸せだと思ったのは、水だったってことは最初申し上げましたけど、やっぱり食べることで言えば、フレッシュな生野菜とワインを一緒に口に入れる、生野菜のシャリシャリした感覚、舌触りとかみずみずしさとか、それを白ワインでマリアージュしながら広がっていくうまさとか、それが本当に今幸せで・・・。

この感覚って、南極越冬隊の人たちにとって、いちばんのご馳走は何かって、千切りキャベツらしいんですよ。みんな言うらしいんですね。それはやっぱり生野菜に飢えているから。キャベツがいちばん日持ちするから、半年に1回(食料の)補給があるらしいんですけれども、最後まで生野菜を食べられるのはキャベツらしいんですね。

それが(食堂に)出るのがみんな楽しみらしくて、隊員たちはそういう話を書いているんですね。僕の友人で世界をやっぱり自転車でまわった友人、そういうことする人はいっぱいいますから、何人もいるんですけども、彼が同じことを言っていたんですよ。やっぱり“生野菜が自分にとっていちばんのご馳走だ”って言っていて、やっぱりそうなるよねって、盛り上がりましたね」

●日本にいると当たり前に生野菜を食べちゃっていますね。やっぱり世界に行くことで、日本の良さっていうのも気づきますよね。

「改めて感じるっていうことと、あとこの本で何が言いたかったかっていうと、世界各地の料理にこんなことがあるよ! こんな料理があるよ! っていうことを冒険活劇を読むように楽しんでもらいたいっていうことが、ひとつあるんですけれども、もうひとつ、ものすごく大げさに言えば、人にとって幸せって何やろ? っていうところを自分なりに追求した本だと思っていて・・・。

それはやっぱり自転車に乗っているとめちゃくちゃ腹が減るんですよ! もう食べることしか考えられなくなる、獣のように食べるんですね。

でもガツガツ食らっている時のその恍惚に、さらに現地でのいろんな人との出会い、そういうスパイスがあって、食べることの幸せっていうのが、もうこれ以上のものはないなっていうことをずっと体験してきて・・・。

僕がこの旅をしたことで何を得た・・・得たって変なんですけど、何か変わったなっていうことがあるとすれば、幸せに対する感度が高くなった。つまりちょっとしたことで幸せになれるだと思える。当たり前に食べていたものでも、サラダひとつとっても、それまで感じなかった歯触りだったり、食物繊維がほどけていく感覚とかに意識が向くんですよ。それは食べられなかったから、海外で当たり前に食べられなかったから、そういったことで幸せに感じる。

だから僕は今すごく小さなことでも幸せだなって思える。それはなぜかと言えば、こういう旅をしてきたから。(旅を)やったからこそ、今まわりにたくさんある幸せに気づけたっていうのは、すごく大きいなと思っていて・・・そういったことを食というものを通して、読んだ人が読んだ後に見える世界が変わっていたらいいなって・・・おそらく幸せっていっぱい転がっていて、それに気づけるかどうかが大事なんじゃないかなと思うんですね」

☆この他の石田ゆうすけさんのトークもご覧ください。

INFORMATION

石田さんの新しい本をぜひ読んでください。食にまつわる31編の旅のエッセイは、どれも絶品! その場の風景や人、気温や湿度、さらには、においまでも感じる描写に圧倒されます。きっとそのページで紹介されている食を食べたくなると思いますよ。新潮社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎新潮社:https://www.shinchosha.co.jp/book/355751/

オフィシャルブログ「石田ゆうすけのエッセイ蔵」もぜひ見てください。

◎石田ゆうすけのエッセイ蔵:https://yusukeishida.jugem.jp

2025/2/2 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. BICYCLE / LIVINGSTON TAYLOR

M2. BICYCLE SONG / RED HOT CHILI PEPPERS

M3. AQUA DE BEBER / ASTRUD GILBERTO

M4. SWEET MEMORIES / JADE ANDERSON

M5. COUNT ON MY LOVE / LIZ PHAIR

M6. Recipe / 山下達郎

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」