2025/2/23 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動植物の精密なイラストで知られる ゲッチョ先生こと、沖縄大学の教授「盛口 満(もりぐち・みつる)」さんです。

盛口さんは、1962年生まれ。大学卒業後、埼玉の中学・高校の教諭を経て、2000年に沖縄に移住。現在は沖縄大学の先生としての仕事のかたわら、フリーのライター、イラストレーターとしても活躍。動植物の精密なイラストで知られ、自然や植物、生物などに関する本を数多く出版されています。また、生まれも育ちも千葉県館山ということで「館山ふるさと大使」でもいらっしゃいます。

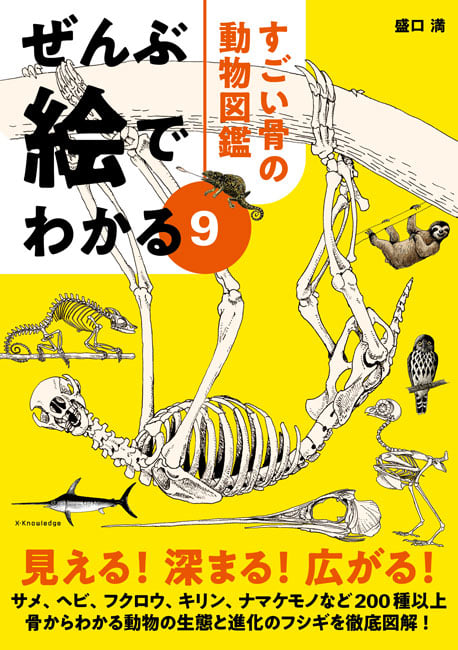

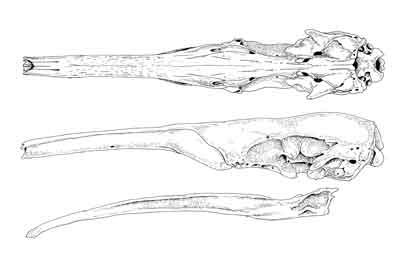

そんな盛口さんが先頃『ぜんぶ絵でわかる』シリーズの最新版として、『すごい骨の動物図鑑』を出されたということで、3年半ぶりに番組にお迎えすることになりました。きょうは魚や鳥、哺乳類などの骨格を形作る、多様な「骨」についてうかがいます。

☆写真&イラストレーション:盛口 満 協力:エクスナレッジ

骨の教材で寝た子を起こす!?

※「骨」をテーマにした本を出そうと思ったのは、どうしてなんですか?

「ちょっとだけ長くなりますけども(笑)、私、大学で研究していたのは植物だったんですね。ただ植物の研究者になるのには、ちょっと(自分には)合ってないなと思って、大学卒業後は私立の中学高校の教員になりました。

理科の先生になったんですけれども、実際になってみると、中学生、高校生は虫好きだっていう年齢は卒業しているし、花が好きなほど年配にはなってないし、何を見せたら興味を持つのかなっていろいろ試したところ、そのころは青春期なので人に対して興味がある。

でも人は、理科で扱うのはそうそうないので、いちばん近いのは何かなっていったら、哺乳類とかそういう動物だったんですね。でも、哺乳類を教材として扱う時に、飼っておくわけにはいかない。では何だったら身近に考えられるかな? って思って、骨を使って授業したら、ちょっと興味を持ってもらえるかな、って思ったのが骨との付き合いの始まりになります」

●骨を使って授業をするのは、例えばどんな授業になるんですか?

「骨を見せると、骨ってなんか気持ち悪いっていうイメージがあると思うんですけど、逆に生徒たちって普通の授業をしても飽きちゃうし、寝ちゃったりするわけですよね。返って怖いものとか気持ち悪いものとかにビビッとくるので、そういう時に寝た子を起こすネタとしてはとても面白いし、実際に手で持てたりとか、重さを感じたりっていうことも、実感を伴った授業の教材としては面白いのかなと思っています」

●骨を集めるのも大変だと思うんですけど、何種類くらいの骨の標本をお持ちなんですか?

「え~っと、正直いうとわからないです(笑)」

●え~っ!(笑)

「普段使っている教材用の標本ってそんなに多くないんですね。よく使う標本とかわかりやすい標本は限られているので、それが一部です。あと今回、本に描いたりするような画材用の標本っていうのがあります。何かの折に絵を描いて、それで説明しよう、っていう時のための標本っていうのがあります。

これ以外に、いざという時のためにとっておく標本みたいなのがあって、これは組み立ててもいなくて、バラバラであったり、一個しかないけど、とりあえず拾っておこうか、みたいな標本は本当に数がわからないです」

●わからないほどあるってことですね?

「そうですね。いつか整理して処分したりしなきゃいけないんじゃないかと思っているんですけど(笑)」

●どこに保管してあるんですか?

「家には若干あるんですけど、さすがに家には入りきらなくて、今幸い大学にいるので、大学の理科実験室の一部に段ボールに入れて積み上げてあります」

●骨が気になり始めたら、お食事に焼き魚とか出ても、“これ、標本にしたいな!”とか思っちゃうことないですか?

「あ、もちろんあります!(笑) いったい1年間でどれくらい自分たちは、気が付かないけど、骨に会うんだろう? っていうのが気になったことがあって、毎日食事の度に出る骨を、例えば弁当箱に入っていたサケの骨1本でも、きれいに洗って干してっていうのを1年間、貯めたことがあります。

それ以外にも、例えば漁港に行った先の民宿で、この魚、食べたけど、なんだろう? 地元の呼び名しか教えてもらえなかったりするので、本当の(魚の)名前がわかんなかったりします。なので、頭の骨一部を持って帰って調べようかとか、そういうことをやったりしていました」

●1年に結構な(骨の)数が集まったんじゃないですか?

「えっとですね・・・実は意外と集まらないというか、結構骨抜きにされているんですよ、私たち。(魚の)生ハムは骨がないし刺身は骨がないしで、案外骨なしで暮らせちゃうので、その時は頑張って魚を食べて、魚の骨をせっせと取っていました」

魚と人間は共通!?

●ではここからは、「ぜんぶ絵でわかる」シリーズの最新版『すごい骨の動物図鑑』をもとにお話をお伺いしていきます。

この本には骨がある生き物、魚、両生類、爬虫類、鳥そして哺乳類、それぞれの種に分けて骨の絵をもとに解説されています。私たち人間も骨のある生き物で、いわゆる脊椎動物になりますが、この脊椎動物の特徴と言えば、改めて何でしょうか?

「脊椎動物は共通祖先から枝分かれして、いろんな生き物になっているわけなので、そういう意味でいうと、いちばん最初の脊椎動物は魚の仲間なんですね。だから僕らは“陸に上がった魚”っていう・・・そういう分類になりますね。

魚から見ると、変な魚が陸にいるっていうふうに見ているんだと思うんですけど、基本的には魚の体と私たちの体は、共通した作りになっています。骨を見たりしてもそういうことが少しわかったりします」

●現在、地球上にはどれぐらい種類の脊椎動物がいるんですか?

「資料によっても若干違うし、新しく名前が付けられたりすると増えちゃったりするんですけども、6万6千種ぐらいって言われています」

●へぇ~、その中でいちばん多いのはどの生き物なんですか?

「これの約半分、3万3千種が魚なんですね」

●魚と人間が共通っていうのがちょっとピンとこないんですけど、共通点がちゃんとあるんですね?

「はい、例えば僕らにある腕2本が、これは魚でいうと“胸鰭(むなびれ)”なんですね。足はどこかっていうと、お魚の“腹鰭(はらびれ)”がやっぱり一対、ちゃんと2本の鰭が出ているので、これが足になっているわけです。魚の“尾鰭(おびれ)”、泳ぐときに使う部分が、僕らはお尻からすっぽり退化してなくなっていると・・・。

僕らに首があって魚に首がないのは・・・魚は“鰓(えら)”があって、僕らの首の部分に“鰓蓋(えらぶた)”がかぶさっているんですけど、これがぽこっと取れてしまうと、(僕らのような)こういうスリムな首ができるんですね」

●この本に載っている骨の絵は、実際に標本を見ながらスケッチされているんですよね?

「私は実は、絵は本格的に習ったことがないんですね。好きで描いていたり必要に応じて描いているので、あまり応用が利かないんです(笑)。だから実物がないと描けないので、逆にいうと実物があるものだけ描きました」

●細かい作業ですよね~。最初は鉛筆で下書きをしてとか、そういう感じで描くんですか?

「そうです! はいはい」

●手元に標本がない生き物はどうしていたんですか?

「僕のいるところは博物館でもありませんし、骨の研究施設でもないので、ゾウとかサイとかそういうものはないんですね。なので、知り合いのツテをたどって、動物園と博物館にちょっとお邪魔させていただいて、展示してあるものを描かせていただいたこともあるんですけども、場合によっては人がいると描きにくかったりすることもあるので、標本庫に入れさせていただいて、そこでこの絵を描かせてくださいとお願いして描きました」

魚の眼には骨がある!?

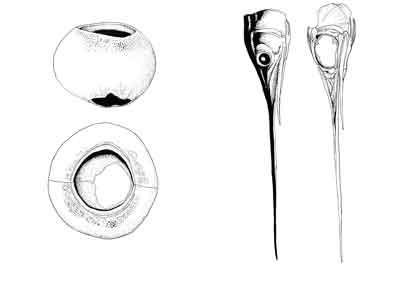

※では、本の中からいくつか気になった骨についてうかがっていきます。「メカジキ」のページに「魚の眼には骨がある」と書いてありました。これはどういうことなんですか?

「さっきお話したように、私たちの先祖は魚なんですね。僕らはそれから少し特殊化しています。どんなところが特殊化しているかというと、例えばさっき言ったように尾鰭の部分がなくなったりというのがあるんですけど、実はもともと目ん玉の周りには骨があったわけです。それが哺乳類の場合はなくなっちゃった。逆にいうと鳥とか爬虫類にも、目玉の周りには骨があるんです」

●へぇ~〜、そうなんですね。

「はい、なぜかわからないけれど、私たちの祖先のところで、目ん玉の周りには骨がいらないよね、っていうふうになったんだと思うんです。だからほかの動物たちから見ると、“哺乳類って目の周りに骨がないし、ちょっと変じゃない?”っていうふうに言われているんだと思うんですけどね」

●なるほど~。哺乳類のほうが変な感じになっているんですね(笑)

「そうです」

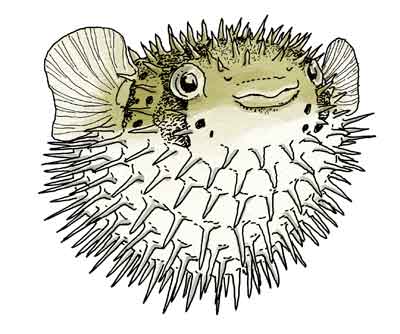

●続いて「ハリセンボン」というトゲトゲとした魚、あの針のようなものも骨なんですか?

「はい、骨には2タイプあって、ご先祖さまからずっと受け継いでいる、この位置にはこの骨があるべきでしょうっていう場合と、もうひとつはその生き物が新たに作り出す場合があるんですね。

作り出しやすい場所は、皮膚の表面は割と骨を作る力があるので、例えば魚には鱗(うろこ)があるんですけども、この鱗から骨化したものがハリセンボンのトゲになるんです。だからあれは、もともと骨というよりは鱗なんですが、鱗が骨化されてあんなトゲトゲしたものになったよ、ということなんですね」

●その針をバラバラにして全部スケッチされていました。数もすごいですけど、1000本も・・・?

「ないです(笑)! 一度(トゲを)数えてみようかなって思ったのと、誰でもやろうと思えばできるけど、あんまりバカらしくてやらないことって面白いなって思って・・・。ハリセンボンの時はバラバラにして、トゲがどっか1本だけ飛んじゃわないようにするのがすごく大変だったんですけどね。それを1個ずつ並べて描いてっていうのをやったんですけど、360何本だったと思います」

鳥の骨はがらんどう!? ずっしり重いジュゴンの骨!?

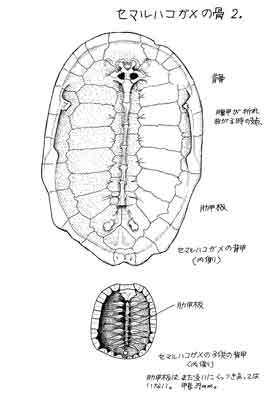

●「セマルハコガメ」という亀の甲羅も描かれていましたけれども、亀の甲羅って骨なんですよね?

「はい、漫画でカメの甲羅からカメの中身がスポット抜けたりする絵がよく出ていたりするんですけど(笑)、あれは嘘で、甲羅をはがすと死んじゃいます。内臓だけが(甲羅に)入っているわけじゃではないんですね。

カメの甲羅ってちょっと不思議で、人間でいうとあばら骨が中心になっているんです。あばら骨と背骨が甲羅を形作っている。ところが人間でいうところの、あばら骨や背骨とはちょっと別の位置にある。肩甲骨と腰骨が不思議なことにカメは甲羅の中に入り込んでいるんですね。だから甲羅の中身が肉だけかっていうと、そういうことではなくて骨も一部あるよ、っていうことなんです」

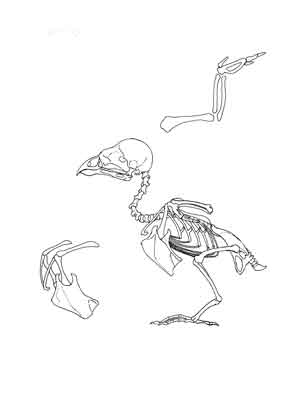

●続いて、鳥の骨についてなんですけれども、やはり空を飛ぶために体を軽くしたほうがいいですよね。ということは、骨自体も細くて軽くなったりしているんですか?

「そうなんです。基本的には鳥の骨の特徴は“中空”、中ががらんどうになっているのが鳥の骨の特徴なんですね。もうひとつ軽くするための工夫があって、それはできるだけ省略するってことです。例えば今までバラバラだったものを1本にくっつけちゃうと、それだけ強度も増すし、材料も減って体が軽くなるっていうことなんですね。だから人間よりも骨の数が減っています」

●へぇ~〜!

「もうひとつは、鳥は翼を動かすので、1個だけ増えているっていうか発達している骨があって、それが胸の真ん中にある“キール”と呼ばれる部分なんです。ここに出っ張りがあって、そこに飛ぶための筋肉がごつっとくっついている。“鳩胸(はとむね)”って言ったりしますけども、胸が出っ張っているんですよね」

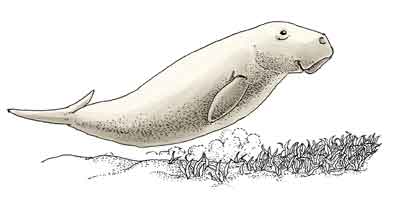

●健康食品のCMなどで、骨密度の話もよく出てきますけれども、生き物の中で骨密度が高いのはどの種なんですか?

「これもいろいろあるとは思うんですけども、持ってずっしりする骨っていうのがあって、これがジュゴンの仲間なんです。ジュゴンは海の中の動物なんですね。クジラももちろん海の中の動物なんですけど、クジラは海を泳ぎまわってプランクトンとか魚を食べています。もちろん大きいので骨は重たいんですけど、実は骨自体の密度としてはそこまで重くないんです。

ところが、ジュゴンは何を食べているかっていうと、海底に生えている海草を食べているんです。そうすると沈まなきゃいけないけど、海草を食べると腸の中で発酵するのでガスが出ちゃったりするんですね。それのバランスを取るために骨がすごく重くなっています。ダイバーのかたたちが(潜る際に)腰に鉛のベルトを付けますけれども、骨にその役割を果たさせるっていうことなんですね」

オオアリクイはがっしり!?

※今回、この本を出すにあたって、改めて、美しい骨だな〜とか、整っているな〜と感じた 生き物の骨はありましたか?

「多分それぞれのかたが“この骨、面白いな!”っていうのは、本を見ても違う骨を指しそうな気がするんですね。私は普段見ている、教材に使っている骨は逆にいうと見慣れちゃっているので、多分その感覚は鈍いと思うんですけど、本を書くにあたって初めて見る骨があって、それはちょっとびっくりしました。

オオアリクイっていう、アリさんを食べる、顔がすごく細長い動物なんですけど、アリばっかり食っている動物の骨ってどうなっているんだろう? と思ったら、いちばんびっくりしたのは骨がすごくがっしりしていたことです。顔も歯がなくてアリを舐め獲るので、かなり特殊なんですけど、それだけじゃなくて手足の骨も異常に頑丈で、こんなにしっかりした骨をアリだけ食べて作っているんだっていうのはちょっとびっくりでした」

●確かにそうですね~、驚きですね。骨を観察することで、いろいろ見えてくるものもあったりしますよね?

「はい、そうですね。例えば授業の中で、いちばん身近な動物の、犬と猫の頭の骨をよく見せたりするんですけど、犬と猫も骨にすると想像がつかない。要するに哺乳類は毛皮をかぶっているので、僕らはモフモフの状態が頭の中にある。これを取りさるとなかなかわからなかったりするんですね。

例えば豚の頭の骨を見せても、豚だとなかなかわかんなかったりするんです。なんでかっていうと、豚はやっぱり丸っこくってお鼻にブーブーしたのが付いている。それが豚の頭だというイメージが強いので、骨にしちゃうと豚だとわかんないんですね。で、豚の頭の骨は、実は思っているより細長くて、細長いっていうことは鼻が発達していて匂いを嗅ぐのが敏感な動物なんだな、っていうのがわかったりする、そんなことがあったりします」

骨は教科書!?

※本に載っている骨の絵を見ていると、大小さまざま、形もいろいろで面白いですよね。

「そうですね。同じ部位の骨でも動物の種類によっても違ったりして・・・僕もまだ勉強不足なんですけど、この部分の骨が大きいから、同じ部分でもこいつはこんなふうに動くので、これはどんな仲間っていうのが少しずつわかってくるってことですね」

●何をするためにこの形になったんだろうって、いろいろ想像するのも面白いですよね。では最後にこの本を通していちばん伝えたいことはどんなことでしょうか?

「今回は骨なんですけど、逆にいうと僕の立場ですと骨じゃなくてもいいよ。どんな生き物も歴史と暮らしがあって、生き物は歴史と暮らしが詰まっている教科書みたいなものだから、例えば、今回は骨なんですけども、歯だっていいし、毛皮だっていいのかもしれない。植物だったら葉っぱでもいいのかもしれない。どんなものからもその歴史や暮らしが読み取れるよ! っていうのを伝えたいかなって思っています」

☆この他の盛口 満さんのトークもご覧ください。

INFORMATION

盛口さんの新しい本『ぜんぶ絵でわかる』シリーズの最新版をぜひご覧ください。骨を楽しむための「骨のキホン」から始まり、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類の骨の、精密なイラストと解説が載っています。ほかにも、アジの干物の美しい食べ方の説明や、骨の標本作りの裏話などのコラムも面白いですよ。ぜひチェックしてください。

エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎エクスナレッジ :https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767833576