2025/3/9 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、合同会社「CAMMOC(キャンモック)」の「三沢真実(みさわ・まみ)」さんです。

キャンプ好きな仲良しママがメンバーのCAMMOC、社名はキャンプとハンモックを合体させて、キャンモックなんです。

そんなCAMMOCの活動の中から、三沢さんに、ママ目線の防災とキャンプや、日々の暮らしを豊かにしながら、災害に備えるヒントやアイデアなどうかがいます。

☆写真協力:CAMMOC 三沢真実

持続可能な防災「SDGs防災キャンプ」

※女子キャンプのイベントがきっかけで2011年に発足したCAMMOC。中心メンバーはマミさんのほかに、カナさん、アヤさんのママさんキャンパー3人。みんな、防災士の資格を持っていたり、キャンプ・インストラクターやコーディネーターだったりと、普通のママではないんです。

実は三沢さんは小学生の頃、ガールスカウトの活動を6年間、体験し、テントの設営やロープワークなど、野外で過ごす術を習得。

そんな三沢さんがおっしゃるには、ガールスカウトはどちらかというと訓練に近い活動だったのに対し、大人になって参加した女子キャンプ・イベントは、焚き火やクラフトワークなど、好きなことを思う存分楽しむ大人のキャンプ。その醍醐味を知ってしまった三沢さんは20代後半でキャンプにどハマりしたそうです。

●現在、CAMMOCは、おもにどんな活動をされているんですか?

「はい、CANMOCは”キャンプのある暮らし”をテーマに活動する会社です。私たちはキャンプをすることで人生が生き生きして、暮らしが豊かになるという経験をしてきたので、みんなにもキャンプをして欲しくて、初心者でも参加しやすいイベントを開催したりとか、あとは会社の商品をキャンプで使うご提案をさせてもらったりとか、そういったことをしていたんですけれども、5年くらい前から、突然、キャンプって防災に役立つことに気がついて、それを発信するためにいろんな勉強をしたりして、今はその部分にも力を入れて活動しています」

●CAMMOCでは活動のひとつとして「SDGs防災キャンプ」を提唱されています。キャンプと防災に着目されたのは、どうしてなんですか?

「キャンプと防災に着目したのは2019年ですね。自分の住んでいる地域に巨大台風が来るという予報が出て、スーパーマーケットのものが一気になくなったりとか、ニュースでもSNSでも不安の会話が飛び交ったりしていて、私もなんか対策しなきゃなと思ったんですね。

恥ずかしながら、それまで防災意識が低くて、本当に大した備えがなかったので、今からライフラインが止まるとしたら、何を準備すればいいんだろうって考えた時に、数日間であれば、ほとんど家にあるもので過ごせるということに気がついたんですね。家にあるものっていうのがキャンプ道具だったんです。そこにすごく感動して、それでSDGs防災キャンプという活動を始めることになりました」

●具体的にはどんな活動をされているんですか?

「まず、SDGs防災キャンプなんですけれども、”持続可能な防災”という意味で、キャンプをしていると得ることのできる知恵や備えられる道具で、無理なく楽しく防災できるというような方法です。

普段は使わないことを願って買った防災道具が、期限が切れたら捨てて買い替えることになると負担になっちゃうし、その道具をもしもの時に本当に使えるかどうかもわからないと思うんですが、キャンプ道具であれば、日頃楽しんで使いながら防災できるので無理なく続けられるんですね。

それはただ物を備えるだけじゃなくて、さらにキャンプをしていると自分自身に生きる力が身につくというのが大きな特徴なんです。

例えば、雨が降るとか風が吹くとか自然のサインを感じることで、何かあらかじめできることがあったりとか、少しのものでも工夫して命をつなぐコツが身についたりとか、環境や相手を思いやる心が育ったり、そういう力がもしもの時の対応力にもなっていくんですね。

ひとりひとりが生きる力を身につけることによって、本当に助けが必要な人のところに助けが行き届くということにもつながると思っているので、助け合ってみんなで災害に強くなれる、それが持続可能な防災の力。その持続可能っていう部分にSDGsという思いを込めて、この名前をつけているんです。

キャンプをしていると、防災の力、みんなが助け合う力が身につくよっていう思いと、そのためにちょっとしたコツ、キャンプ道具をどういうふうに備えておいたら、もっともしもの時に活かせるかなとか、そういったことをお伝えする活動をしています」

「フェーズフリー」という考え方

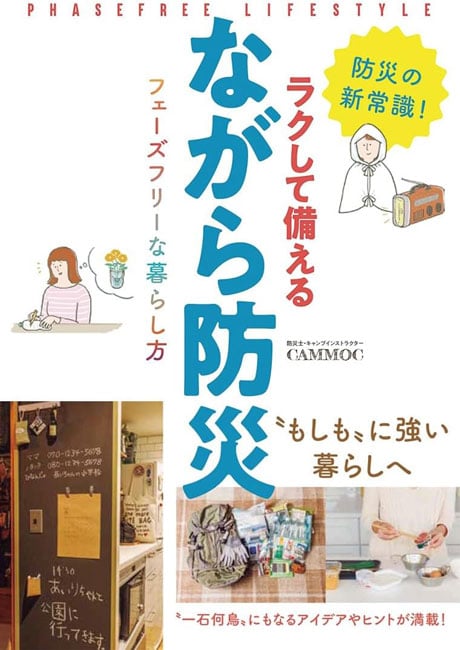

※「防災と暮らし」という視点で言うと、去年、CAMMOC名義で、『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』という本を出されています。副題にある「フェーズフリー」とはどんな考え方なのか、教えてください。

「フェーズフリーを簡単にいうと、“もしも”と“いつも”のフェーズ、境目をなくして両方のQOLを上げていくというものなんです。いつも使っているもので防災する、それを使うことで暮らしも豊かになるというような物事を日頃から取り入れることが、フェーズフリーの考え方です」

●フェーズフリーの住まいとして、三沢さんの暮らしからいくつか参考になる具体例を教えていただきたいんですけれども、まず、三沢さんはご自宅をご自身でリノベーションされたんですよね?

「はい、そうですね」

●防災士の視点で作り替えたっていう感じなんですか?

「もともとインテリアが好きなので、防災に取り組む前から家は自分の好みにカスタマイズをしていたんですけれども、防災士になってからより一層、違った時点で家の中を整えるようになりました」

●特にこだわったのってどんなところですか?

「毎日が楽になるというところですね! 私、本当に面倒くさがり屋なんですよ。で、片付けも苦手で、出したものをしまうっていうのも(面倒くさい・・・)。

動線を作るのがすごく大事っていうことは聞いているんですけれども、扉がひとつひとつくっついていると、そのワンアクションが面倒くさい! みたいになってしまうので、すぐにしまえるようなところをポイントにしていますね」

●確かに本に玄関の写真も載っていましたけれど、靴箱が取り払ってあってオープンラックにしてありました。それも楽さを追求したということですか?

「そうですね。靴って玄関に散らばっていると、避難動線にとても危険なので、常にしまっておきたいものなんですけれども、帰ってきて疲れている時に靴箱にしまうというワンアクションがやっぱりしんどいんですよね(苦笑)。

で、オープンラック、扉がないシューズクロークって防災としては、結構タブーな感じではあるんですけれども、それでも常にしまえなくて出しっぱなしにしているよりは、しまいやすいような形になっているほうがマシ、ということを私なりに考えまして、しまいやすいオープンラック、そしてせめてオープンラックだけれども、靴がバラバラと落ちてこないようにちょっとバンドで止めるっていうような工夫をしております」

三沢さん流「ラクして備える防災」

※CAMMOC名義で出された本『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』に載っている写真を見て、リビングにあるサイドテーブルにポータブル電源が収納されているのに驚きました。三沢さんのお宅では緊急時に使うイメージのあるポータブル電源を普段使いしているんですか?

「そうですね。家のコンセントって壁に付いているので、例えば、部屋の真ん中で使おうと思うと、コードが短いと届かないとか、あんまりビヨ〜ンと伸ばしたくないな〜とかあると思うので、緊急でタブレットで動画を見たいとか、息子が友達連れてきてゲームをいっぱいつなぎたいみたいな、そんな時にモバイルバッテリーを持ってきて使うんです。

モバイルバッテリーって見た目が結構いかつかったりして、あんまりリビングに馴染まないので、サイドテーブルの中に(モバイルバッテリーを)隠して、それごと移動することで違和感なく使えるようになっていますね」

●キッチンも一部オープンラックにしてありましたけれども、食器とかって落ちてきませんか?

「食器は基本的には割れ物は、扉が付いているものに入れるようにしているんですけれども、申し上げた通り、しまうのが面倒くさいタイプなので(笑)、オープンラックに出しているものをほぼ使っていて、そこにはキャンプ用の食器とか割れないものを並べていますね」

●そうなんですね。押し入れを改装して棚をつけて、食料品とか水とか日用品などをワゴンや透明なケースなどに入れて保管してある写真も載っていました。保管場所にはどんなこだわりがあるんですか?

「防災備蓄の基本としては“分散備蓄”という考え方があって、物をいろんなところに備蓄しておくことで、1か所、扉が開かなくなってもほかの場所で対応できるようにとか、そういった工夫をされるかたが多くて、私も試してみたんですけれども、私の場合はいろんなところに備蓄しておくと、どこに何を置いていたかを忘れちゃうんですよね・・・。

で、気がついたら賞味期限が切れているので、そういったことになるよりは、自分でわかりやすいような形にしようと思って1か所にまとめて、カレーはカレーとかパスタはパスタみたいにコーナーを作って備える、っていうことを心がけていますね」

●食料品などを消費しながら足していく「ローリングストック」で、三沢さんのコツがあったらぜひ教えていただきたいんですが・・・。

「はい、まず食料品は長期保存のものを買うと、やっぱり忘れちゃったりとかあまり口に合わなかったりとかするので、日頃から食べているっていうのが特徴だと思っているんですね。

自分が食べたいものを備えるのが何よりも続けるコツで、スーパーマーケットに行って美味しそうなレトルト食品を見つけたら、すぐに食べたいなって思うものを買う。そしてそれを手抜きの救世主だと思って、“あ〜、きょうは疲れたな~”みたいな時とか、“雨が降っていて買い物、面倒くさいな~”みたいな時に、“そういえば、あのレトルト食べたかったんだ!”と思って出してきて食べる、みたいなことを月に何回かやっていくと、あっという間にローリングストックになって、スーパーにまた行くたびに美味しそうなものを見つけることを楽しみにする、みたいなのがポイントかなと思います」

(編集部注:ほかにも三沢さんのお住まいでは、寝室には家具がなく、すっきり。その理由は、物が落ちてこない安全な場所を確保しておくためで、「揺れたら、寝室へ」が家族の決まりごとだそうです。さらに寝室の壁にはディスプレイ的にお気に入りのヘルメットや防災バッグなどをかけてあるんです。

また、外出先で被災することもあるので家を出るときに持って出るコンパクトな防災ポーチに加え、愛犬用のポーチも用意されています。防災バッグやポーチの中にどんなものを入れてあるのか、ぜひ本でお確かめください。参考になりますよ)

ラジオは防災の必需品!

※普段、私たちはスマホに依存している生活を送っています。便利なんですけど、バッテリーがなくなったら、電話もネット検索もできなくなりますよね。何か対策はありますか?

「まずは、自分でどれだけ電子機器がなくてもやっていけるのかな~ってちょっと試してみる。そういう状態を知ることが大切だと思うんですね。なので、簡単なことだと家の近所でも少し離れると知らない町並みだったりすることがあると思うので、地図アプリを見ないで歩いてみるとか、そういったことを楽しむ。日々ちょっと電子機器をオフにする時間を作ってみるのがコツかなと思います」

●本で「ラジオは時代を超えた防災の必需品」として紹介してありました。ラジオ・パーソナリティーとしてはすごくうれしかったんですけれども、ラジオはやっぱり持っておいたほうがいいですよね?

「はい、もちろんです! 災害時にはスマホの電波が入らないこともあります。やっぱり情報を取るのは命に関わることなので、それができるようにいくつか、もしもの時を考えて選択肢を持っていることが重要なんですね。そのひとつとしてラジオとても重要だと思います」

●いろんなタイプのラジオがありますけれども、おすすめってありますか?

「ラジオは手巻き充電とか、ソーラー充電とか、ライトがついていたりとか、いろんな機能がついているものもあって、それもひとつ、役に立つものを選ばれるといいかなとは思うんですが、やっぱり何よりシンプルにラジオの機能があるものを持っておくことが大切だと思います。

なので、ポケットサイズのもので、それだけでいつも持ち歩けるものとか、必ずすぐに手に取れる場所に置いておけるようなものを用意するのがおすすめですね」

息子とふたりでキャンプ旅

※ではここで、プライベートなキャンプのお話を。三沢さんは息子さんとふたりで日本一周のキャンプ旅をされたこともあるそうですね?

「はい! そうですね」

●それは息子さんがおいくつの時ですか?

「4歳になったばっかりの頃に始めました」

●え~っ! 日本一周のキャンプ旅って車で移動しながらっていうことですか?

「はい、軽バンに乗っているんですけれども、それの中に板をはって、ちょっとお洒落な感じにカスタムして、車中泊もできるようにしながら、キャンプと組み合わせて旅をしていました」

●すご~い! ママとしてどんな思いで旅に出たんですか?

「う~ん、そうですね・・・私は仕事が大好きなんですね。で、1日中仕事をしていても飽きない、みたいな感じですし、あとシングルマザーということもあって、息子を保育園に預けて仕事を結構バリバリとしていたんですけど、気づけば、息子の顔をあまり見ないうちにどんどん大きくなってしまっているな~みたいなのを3歳の頃に思って・・・。

だんだん自己主張も強くなってくると、それに応え切れてないってことへの罪悪感とか、時が流れることへの寂しさとか、そんな感情がいろいろ出てきちゃいまして、子供と今向き合わないと、いつ向き合うんだろうみたいに、ハッとなって・・・家にいると、どうしても仕事しちゃって子供との時間が作れないので、4歳になった頃に思い切って旅に出てみよう! という感じで始めてみました」

●かなり有意義な旅になったんじゃないですか?

「そうですね。ふたりでずっと一緒に過ごしながら、“きょうはどこに行こうか?”って話し合ったりとか、雨がすごくたくさん降っているから、行こうと思っていた所に行けなくなって、どんなことがしたいかなっていうのを考えて、その場でできることを生み出すみたいなこととか、やっぱり家にいるだけではなかなかできないようなことをふたりで挑戦してきたなと思っています」

●お子さんが6歳のときにはニュージーランドでキャンプ旅もされたということですけれども、ついには海外でキャンプ旅をされたんですね?

「そうですね、はい! ニュージーランドでワーキングホリデーをしていた友達がいたので、彼女を訪ねて一緒にホームステイをしたりとか、半月くらいニュージーランドをキャンプして周りました。

●お子さんの成長を感じたりとかってありました?

「そうですね~。やっぱり子供って適応能力がすごいんだな~っていうのを感じましたね。キャンプ場で同じくらいの歳の子がいるのを見つけて、息子は英語が全然しゃべれないのに、”どうしてもあの子と遊びたいんだ!”って言うので、きっかけだけ(作ってあげて)“よかったら一緒に遊ぼうよ!”って私が声をかけたら、そのあとしばらくず~っとその子と走り回っていて、言葉が通じないのにこんなに楽しめるんだな~っていうのを教えてもらった感じですね」

自分の防災レベルを知る

※普段から、家族とのコミュニケーションや、ご近所付き合いも大事ですよね。息子さんと決めてあるルールがあったりしますか?

「いろいろとあるんですけれども、中でも大切にしているのは、子供が出かける時に必ず笑顔で、“行ってらっしゃい! 行ってきます!”と言い合うことですね。それによってきょう何かあったとしても、もし子供とのその会話が最後になったら、みたいな・・・考えるのも嫌ですけれども、そうやっていつも笑顔でその記憶が続くようにっていう思いを込めて挨拶をしています。そうすることで、喧嘩した朝とかでも毎日、出かけは笑顔で! っていうふうに心を切り替えて、気持ちよく送り出すことができるのでおすすめですね」

●防災のための備えって大事だと思っていても、普段の仕事だったり家事だったりに追われてしまって、どうしても後回しになっちゃうこともあると思うんです。それを自分事として捉えてもらうために、本の巻末に「防災レベルを知ろう」というワークシートが掲載されています。

「安全な空間作りができていますか?」とか「ライフラインが止まったら何日過ごすことができますか?」とか全部で5つの質問が設定してありました。これはやっぱり自分のレベルを知って考えるときっかけになりますよね?

「そうですね。何よりもやっぱり“知る”というところがまずはスタートの第一歩ですね。もし自分の防災レベルが今は全然まだまだ足りないな~と思ったら、それがチャンスで、なんでも一歩自分で、“これならできるかな~”と思うことを進めるということが大切ですね」

●自宅だけでなくて職場とかでも当てはまりますよね?

「そうですね。やっぱり自分が日頃いるところに関しては、もしもの時にどうなるだろうっていうことを常に考えておいていただきたいですね」

●では最後に『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』という本から、どんなことを感じ取ってくれたら著者としては嬉しいですか?

「防災って怖いものではなくて生きるためにすることなので、自分がどうやって生きていきたいか、生きていくためにはどんなものが必要なんだろうって考えるきっかけになることだと思うんですね。

なので、防災について考えると毎日の暮らしが楽しくなったり豊かになったりするんです。そんなところをこの本をご覧になりながら、自分のワクワクを見つけて、備えていくきっかけにしていただけたら嬉しいなと思っています」

INFORMATION

去年CAMMOC名義で出された本をぜひ読んでください。日々の暮らしを豊かにしながら、結果的にそれが防災につながるヒントとアイデアが満載です。今回は三沢さんの暮らし方をご紹介しましたが、住まいや家族構成が違うほかのメンバー、カナさん、アヤさんの暮らし方も載っています。

ほかにも日常食と防災食のフェーズをなくしたレシピや、普段使っているポリ袋や手ぬぐい、食品用のラップやアルミホイルなどの活用術なども大変参考になりますよ。一家に一冊、おすすめです! 辰巳出版から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎辰巳出版 :https://tg-net.co.jp/tatsumi_book/18661/

CAMMOCは、防災とキャンプに役立つ情報発信のほかに、イベントや商品開発のコンサルティングなど、いろんな活動をされています。詳しくはオフィシャルサイトをぜひご覧ください。

◎CAMMOC :https://cammoc.com