2025/3/23 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「渋谷区ふれあい植物センター」の園長「小倉 崇(おぐら・たかし)」さんです。

日本一小さな植物園といわれている「渋谷区ふれあい植物センター」は渋谷駅から徒歩10分ほどの所にあります。“こんなところに植物園!?”という感じの穴場スポットで、実は若い女子たちや、カップルに大人気なんです。

そんな「渋谷区ふれあい植物センター」にお邪魔して、園長の小倉さんに施設や、植栽してある植物の特徴のほか、都市農業の新たな可能性を追求するNPO法人の活動などについてお話をうかがってきました。

コミュニティ型の植物園〜農と食の地域拠点

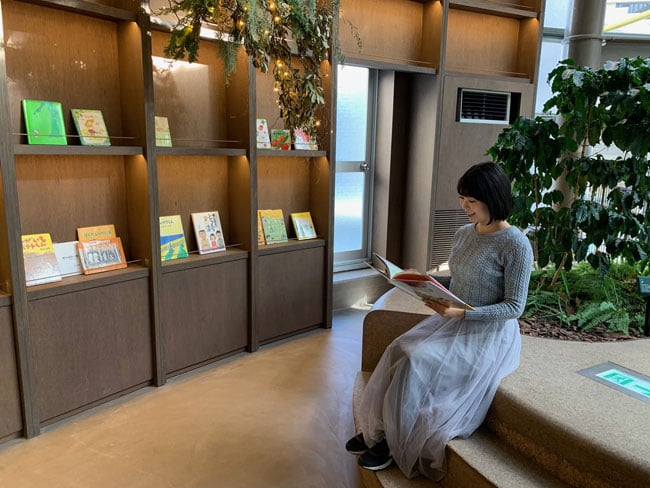

※「渋谷区ふれあい植物センター」は2023年7月にリニューアルオープン。ガラス張りの建物の中に温室のような広い空間があって、植物はもちろん、お洒落なカフェや、図書館のようなライブラリー・スペースがあったりと、一般的な植物園とはちょっと違う都会の中のオアシスのような雰囲気です。

まずは「渋谷区ふれあい植物センター」がいつ頃、どんな経緯で生まれたのか、お話しいただきました。

「2005年にゴミの焼却場ができて、それに伴って地域還元施設という建て付けでこの植物園はできました。その関係もあって、ゴミを焼却する際に出る熱、それを電気に還元してこの植物園に送っていただけるので、うちの植物園の電力は9割以上、ゴミ焼却の時の”ゴミ発電”って言うんですけど、その電力で賄っていますね」

●ゴミの焼却時に発生する熱を利用して発電した電気で賄っているってことですね!

「そうです、そうです!」

●今はソーラー発電とかで(電力を)賄う施設も多くなっていますけれども、清掃工場の熱で、っていうのはいいですよね~。

「結構面白いと思いますよ。無駄がないというか・・・」

●「日本一小さな植物園」として若いかたにも人気があるということですけれども、リニューアルされたあとの特徴としては、どんなことが挙げられますか?

「建物自体のコンセプトが“農と食の地域拠点”っていうことで、ここを起点に都市農業“アーバン・ファーミング”の魅力だとか、そういったものをどんどん伝えていきたいと思っているんですが、敢えてここにいる植物は、ハーブだったり熱帯果樹だったり全部食べられたり、生活に取り入れられるようなものだけを栽培をしています。

その植物自体も生まれたばかりの若い子たちを入れていて、それは何故かというと、植物が好きなかたがた、あるいは地域のかたがたをお招きして、ここで毎月のように植物の育て方をみんなで学んでみんなで育てる、つまり植物を育てると同時に、ここの植物園のコミュニティも一緒に育てていけるような、そんなコミュニティ型の植物園っていうのが特徴だと思います」

●園内に植栽されている植物は全部食べられるんですか?

「食べられますね」

●具体的にどんな植物が何種類ぐらいあるんでしょうか?

「お子さんから、みなさん知っているような植物でいうと、パイナップルとかバナナとかマンゴーというようなものから、ちょっと珍しいところではコーヒーだったり、最近だとカカオなんていうのも植えています。

そういったトロピカル・フルーツが大体園内で50種類くらい、それと外のお庭のほうでは、ローズマリーとかラベンダーとか、そういったハーブ類がやっぱりこれも50種類くらい、なので大体100種類くらいの作物が育っていますね」

●「農と食の地域拠点」というコンセプトは素晴らしいな〜と思うんですけど、このコンセプトにしようと思ったのはどうしてなんですか?

「これ(アイデアは)渋谷区なんです」

●へぇ~!

「渋谷区さんがお考えになられていて、私たちもいろいろお話させていただく中で、東京のど真ん中で日本一小さいとはいえ植物園があることって・・・例えば、そうだな・・・来園者がいちばん多い植物園ってどこだかおわかりになります? 人気の植物園っていわれているところ・・・」

●え~っ、どこだろう〜?

「京都府立植物園と言われていまして、確か25万平米だったかな〜? ちょっと想像できないぐらい広い所なんですけど、私も一度おうかがいしたことがあって、温室だけでも1000種類以上の植物があるような場所なんですね。

通常の植物園ですと、みなさんその植物を見て“わぁ~すごい! わぁ~すごい!”という植物の凄さ、あるいは愛でたりっていうところが多いと思うんですね。

私たちの場合は、繰り返しになっちゃいますけど、すごく狭いところで・・・都会の中で植物園を通じて何がしたいかっていうと、緑の大切さとか自然の素晴らしさみたいなものを発信していきたいと思っています。そういう意味でいうと、愛でるのではなくて、もっと生活に密着した部分で、育てたり食べたりっていうことで“農と食の地域拠点”というコンセプトになっていると思います」

水耕栽培施設「ファームラボ」

※園内を見学していて、特に気になったのが「ファームラボ」と「ミュージック・オブ・プランツ」なんですが・・・まずは「ファームラボ」とは何か教えていただけますか。

「ファームラボは、私たちのオリジナルの水耕栽培施設です。通常の水耕栽培の野菜って(みなさん)食べたことがあるかもしれないんですが、私も10年前に食べた時はちょっと水っぽいかなって感じがしたんですね。

うちの水耕栽培は灯りが白色の一色ではなくて、赤・緑・青っていうふうに色を分けているんです。そうすることによって太陽光の光源の色を分けて、作物によっては例えば、ほうれん草は鉄分が多い野菜って言われますけど、ほうれん草を育てる際は赤だけを2時間強くずーっと当て続けてあげると、鉄分だけをほうれん草の中で上げることができるっていうような、太陽光と植物の生理をうまく自分たちでコントロール、って言い方は変なんですけど、うまくその性質を利用しながら育てる水耕栽培施設になっていますね」

●野菜によって光を変えているんですね~。

「そうなんです」

●今どんな野菜を育てているんですか?

「今はルッコラとかリーフレタスのようなサラダ野菜から、ちょっと変わったところではパクチーとか、あるいは食べられるエディブル・フラワーなんかも育てています。これらは全部、お昼とか夜に2階のカフェでサラダボールとして提供しています」

植物のパルスを音楽に!?

※続いて「ミュージック・オブ・プランツ」。小さな洞窟のような空間に不思議な音楽が流れていました。これは何なんでしょうか?

「あれは、まあ確かに音楽ではあるんですけど・・・もともとあそこでやりたかったことは、植物が生きていることを目で見ること以外で何かできないかなと考えたんですね。昔、私が白神山地に行った時に“白神山地の守り人”っていうおじいさんにガイドしていただいたんですけど、おじいさんが聴診器を持って森の中に入って行くんですね」

●へぇ~〜!

「で、スギとかブナにその聴診器を当てて“、水管”、根っこから水を吸い上げる“シャ〜”っていう音を聴かせていただいたことがあったんですね。そうやると確かに実際に生きているって感じがわかるな~と思って、なんか聴覚でできることがないかな〜と考えていた時に・・・。

友人でサウンドデザイナーの松坂大佑さんってかたがいらっしゃるんですけど、彼はフィールドワークで、木や森とかの音を録っている人です。

彼に“果樹が生きているようなことを表現できる音楽手法はないかな?”って聞いた時に、“生態電位(せいたいでんい)”っていう、人間にも植物にも微弱なパルスが流れているから、そのパルス、生態電位を採取して、それをドレミファソラシドに変換すると音楽のように作れますよ!“って教えてもらったことがありました。

“あっ! それは面白いね!”っていうので、春夏秋冬それぞれに園内の作物、今はジャボチカバとパイナップルから生態電位を採って、それぞれ波形が違うんですけど、それをドレミファに変換して楽器の音を当てて流すっていうのをやっています」

●へぇ~~。

「なので、植物が生きているリズムというか律動みたいなものが、音になって聴こえると思っていただければいいかな~と思いますね」

●具体的にはどういうふうに音楽にしていくんですか?

「例えば、リニューアルオープンした最初の時は、ヤシとバナナとマンゴーで植物の音楽を作ったんです。まずヤシの場合は、生態電位を採ってみると、すごく太くて短い模様がポンポンボンって出てくるんですね。

こういうものなのかな〜と思って、今度はバナナの葉っぱ(の生態電位)を採ると、バナナの葉っぱはゆる~い右下がりの曲線、カーブのようなものを出しました。マンゴーどうだろうと思って葉っぱにやったところ、細かな点々みたいに、ばぁ~っと星屑みたいに出てくるんですね。

それぞれを一度、ヤシだったらヤシの太くて短いものをPCに取り込んで、その取り込んだものをドレミファソラシドの音階に変換して、それに楽器の音を当てます。

なので、さっきのココヤシだと太くて短いので、これはベースのような低音しようということで、オーボエのような太〜い音にしました。バナナのように綺麗なカーブを描いているものは、鈴のような音を当てる。ちょうど“リーンリーン”っていうのが軌道に合うんですよね。

そこにプラスして、ちょっと“ふわふわふわふわ~”って浮いているような不思議な電子音みたいなものを、マンゴーの“チカチカチカチカ~”という星屑の音に当てて、その3つを合体させ、ひとつの音楽のようにして流しています」

植物園らしいカフェ、こだわりの食材

※いろんな趣向を凝らした「渋谷区ふれあい植物センター」、その2階にあるカフェではオリジナルブレンドのコーヒーやハーブジンジャー、クラフトビールやワインなどのほかに、ピザやハンバーグなどの本格的なフードも楽しめます。

●食材にもなにかこだわりはありますか?

「あそこのカフェを作るにあたっては、コンセプトを考えて、“植物園が考える新しいファミレス”っていうのをコンセプトにしたんですね。植物園って小っちゃいお子様から、おじいちゃんおばあちゃんまで、いろんなかたがお越しになるので、みんなが大好きで美味しい!って食べてくれるメニューにしようと。

なんですけど、そこに植物園らしいとか、今の私たちらしさやこだわりでいうと、野菜とか原料にすごくこだわったり・・・あとは夜になるとハンバーグが人気メニューなんですけど、ハンバーグって牛肉と豚肉の合い挽きなので、牛はオーストラリアのグラスフェッドビーフ、豚はメキシコのナチュラルポークとかですね。

それは“アニマル・ウェルフェア”と言って、飼育されている状態から動物たちが幸せを感じるような飼育をしているものであったり、っていうふうにトレーサビリティが追えて、環境にもダメージを与えないようなものっていうことで、すごく気をつけながらメニューを出していますね」

●カフェから出る生ゴミもコンポストで処理されているんですよね?

「そうですね。コーヒーかすはコーヒーかすで、コーヒーかす専門の堆肥の会社さんと、今実証実験の取り組みをしています。それ以外の食べ物の残渣、残りは今バッグ型のコンポストで堆肥にして活用しています」

●屋上も見させていただきましたけれども、ビールのホップなども栽培されているんですね?

「そうですね。(植物園の)中では果樹をやっているんですけど、熱帯果樹以外にも自分たちが楽しめるようなものを中心に育てて、そこから集まった人たちとコミュニティ化したいと思っているので、ホップでクラフトビールを作ったり・・・。

あとは、茶摘みまでは3年ぐらいかかるんですけど、みんなで“渋谷茶”と言って、江戸から明治の頃にかけて渋谷には結構お茶畑が広がっていたんです。そこで育てられた原木をたまたま発見することができて、それを苗にして育てたりとかしています。

そしていろんな植物を通じたカルチャーとかコミュニティみたいなもの作っていきたいと思っているので、今ビールは50名くらいの人たちで毎月1回集まったりしていますね」

●それはボランティアってことですか?

「そうです、そうです! 渋谷区のかたも多くいらっしゃいますけど、東京都以外からも来てくれるかたもいますね」

都市農業「アーバン・ファーミング」

※小倉さんは、都市農業の新たな可能性を追求するNPO法人「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の代表理事でもいらっしゃいます。この「アーバン・ファーマーズ・クラブ」では、どんな活動をされているのですか?

「都会でも、簡単に言えばプランターひとつ置いて、自分たちが食べたくなるような野菜の育て方を知って、みんなで育ててみんなで食べることができるような、そんな社会を作りたい。その礎になるような形ということで、まずは都会の象徴のような、この渋谷のど真ん中でアーバン・ファーミングを実装するためのいろんな活動をしています」

●渋谷エリアには何か所ぐらい活動場所があるんですか?

「今は原宿と渋谷、恵比寿にそれぞれ畑を置いています。今3ヵ所ありますね」

●都会のど真ん中に畑っていうのがちょっと想像できないんですけど、どういう畑なんですか?

「プランターの大きなものと思っていただければいいんですけど、例えば原宿にあるのは東急プラザ表参道原宿っていう商業施設の中に、2メートル四方のプランターを4基置かせていただいているんですね。

そこでは、原宿にも3園、保育園があって、そこの保育園の子供たちと、春はサラダ野菜の種まきをして収穫してサラダを食べる。それが終わってからは今度は、ニンジンの種まきをして秋に収穫して食べるっていうような、食育みたいなことをしております」

●小倉さんが「渋谷区ふれあい植物センター」の園長をやることになったのも、そういった「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動があったからっていうことなんですね?

「そうですね。私達自身が掲げているのは“未来を耕そう”っていう言葉で、社会にアーバン・ファーミングを実装しようと思っているんです。

いちNPOだけではなくて、行政とかの力を借りてやることによって、もっとその実装のスピードが速くなったり、拡散力が広くなるんじゃないかと思って考えている時に、ちょうどこのふれあい植物センターのリニューアルのプロポーザルのお話をうかがって、もし僕らでできるんだったらと思って、指定管理者に手を挙げさせていただいたって感じですね」

●渋谷区の中学校の屋上に菜園を作るプロジェクトが進行しているということですけれども、これも「渋谷区ふれあい植物センター」の取り組みなんですか?

「これは、私たちのNPOアーバン・ファーマーズ・クラブの取り組みです。私自身が農的なことに興味を持ったのがやはり東日本大震災で、アーバン・ファーミングは食料自給という防災的な観点でも価値があると思っています。

今、南海トラフとか、ああいったものがいつ来てもおかしくないと言われている中で、小学校中学校の屋上あるいは校庭に菜園があれば、仮にまた大きな地震が来て1日か2日物流が止まったとしても、そこの生徒たちはその野菜で何とか食べつなぐことができる、そういう仕組みが作れればいいなぁと思っています。

僕たちは、ちっちゃいNPOだから予算もあんまりないんですけど、自分たちのお財布でプランターを買って、お付き合いのある学校の屋上に(菜園を)作らせていただいて、生徒さん達と一緒に育てたり授業したりとか、そんなことを昨年の10月くらいからさせていただいていますね」

●学校の屋上に菜園を作る活動が、渋谷区からどんどん全国に広まったらいいですよね~。

「おそらく今、子供食堂って全国に1万件超えるぐらいになっているじゃないですか。あれも多分ひとつかふたつの取り組みから広がっていったと思うので、子ども食堂以外にも“子供菜園”みたいなのが、ばぁーっと広がっていってくれたらいいなと思いますね」

(編集部注:小倉さんが「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動を始めるきっかけになったのが、先ほどもお話がありましたが、東日本大震災なんです。原発の事故もあり、首都圏での食料の流通が滞ったときに、当時、お子さんが生まれたばかりだったこともあってこの先、どうやって子供を育てていくのかと、不安と恐怖を覚えたそうです。

もともと雑誌の編集者で、東京で家庭菜園をやりたかった小倉さんは、たまたま知り合った相模原の若い農家のかたに手解きを受けて、農業を始めることに。そして編集者の勘で、都会と農村を掛け合わせるような活動は面白いと閃き、「アーバン・ファーマーズ・クラブ」を始めた、ということなんです)

やることは「植物のファン作り」

※ほかに「渋谷区ふれあい植物センター」らしい取り組みはありますか?

「私たち、家庭菜園講座をずっとやっているんですけど、ここが“農と食の地域拠点”として最終的にみなさんに手渡したいことって、やっぱり植物って美しいとか美味しいとか楽しいとかなんですよね。

その植物の素晴らしさみたいなものを、もし受け取っていただいたら、できたら家に帰ってご自分で、どんな種類の野菜でも植物でもいいので、タネを蒔いて育ててもらいたいなと思うんですね。

なので、それにつながるようないろんなイベントをやっているんですけど、例えば、野菜とかハーブのタネも、プランターにパラパラって蒔いて足りるくらいの量に小分けして、1袋20円とか50円で販売したりとか・・・あとはコンポスト講座、さっきの堆肥にする講座、あれも毎月やっていたりとか・・・。いろいろとみなさんにとって、ためになるようなこともいっぱいやっていますし、あとはビールだったりとか、お酒も造ったりもしています」

●この日本一小さな植物園に来園されるかたが、どんなことを感じ取ってくださったら嬉しいですか?

「本当に都会でも、土とタネとお日様と水があれば、どんな植物でも育てることができます。単に愛でるものではなく、ぜひ自分たちの生活に(植物を育てることを)取り入れてもらえたらいいなと、植物のファンになってくれたらいいなと思っています。

いつもスタッフと話しているのは、とにかく僕たちがやることは”植物のファン作りをすることだよね!”と話しているので、ぜひどんな形でもいいので、“植物最高だな~!”と思ってくれたらいいですね」

INFORMATION

食と農の地域拠点「渋谷区ふれあい植物センター」にぜひお出かけください。ガラス張りの温室のような空間にいるだけで癒されると思いますよ。

1階には柑橘類や熱帯系の果樹などの植物と、水耕栽培のファームラボ、2階にはカフェとライブラリー、3階にはトークショーなどに使われる多目的スペースがあります。そしてイベントのときだけ解放される4階の屋上ではお茶やホップなどが栽培されています。植物のパルスをもとに作った音楽「ミュージック・オブ・プランツ」は1階の中央にある小さな洞窟のような部屋で聴くことができますよ。

「渋谷区ふれあい植物センター」の開園時間は午前10時から午後9時まで。休園日は月曜日。入園料は小学生以上100円です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎渋谷区ふれあい植物センター:https://sbgf.jp/

小倉さんが代表を務めるNPO法人「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動にもぜひご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎アーバン・ファーマーズ・クラブ:https://urbanfarmers.club/