2025/5/18 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動物言語学者、東京大学・准教授の「鈴木俊貴(すずき・としたか)」さんです。

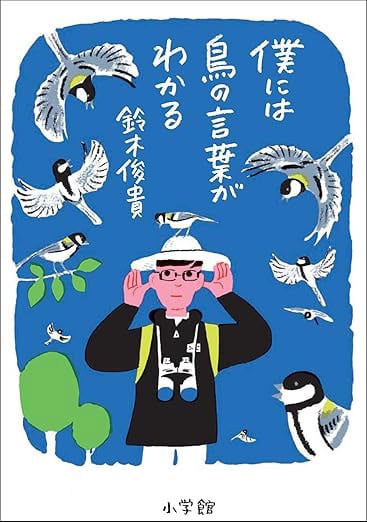

鈴木さんは1983年、東京都生まれ。立教大学大学院の博士課程修了後、東京大学大学院や京都大学の助教を経て、現職の東京大学・先端科学技術研究センターの准教授として活躍。世界で初めて、鳥の言葉を解明した研究者として、国内外で大変注目されています。そして今年出した初めての本『僕には鳥の言葉がわかる』が10万部を超えるベストセラーとなっています。

この番組も、以前から大注目している研究者のおひとりで、念願かなって番組にお迎えすることができました。

もともと動物学者になりたかった鈴木さんが、なぜ鳥の言葉を研究するに至ったのか・・・それは、卒業研究のテーマを探していた大学3年生の時に、シジュウカラがほかの鳥と比べて、いろんな鳴き方をすることに気づいたそうです。

そしてシジュウカラをじっくり細かく観察し、状況によって鳴き声を使い分けていることに気づき、これはそれぞれの鳴き声にきっと意味がある。もしかしたら、言葉になっているのかも知れないと、ひらめいたそうです。

今回は鈴木さんが発見したシジュウカラの言葉と、それを理解するほかの鳥たちとの関係のほか、これも大発見! シジュウカラのジェスチャーについてもうかがいます。

☆写真提供:鈴木俊貴

シジュウカラ語「ジャージャージャー」の意味は?

※研究のメイン・フィールド、軽井沢の森にシジュウカラ用の巣箱を40個ほど設置して、繁殖と子育てを時間をかけて観察されたそうですが、そこで大発見につながる事件があったんですよね?

「そうですね。ありました! 覚えているんですけども、2008年の6月10日の午後1時24分、その時はマイクを持って、レコーダーを持って、鳥の声を録音していたんです。

ある巣箱の前に行った時、聴いたことのない声が聴こえてきたんですね。それが“ジャージャージャー”という声で、今でも鮮明に覚えています。これは何が起きているんだろうと思って・・・でも鳥の声だなと近づいて行ったら、やっぱりシジュウカラが鳴いていた」

(*放送では、ここでシジュウカラの鳴き声「ジャージャージャー」を聴いていただきました)

「でも、こんな声を聴いたことなかったんですね。よくよく観察すると巣箱の下に、アオダイショウっていうヘビが迫っていることにも気づいたんです。あっ! これ、ヘビが来ているから、”ジャージャー“って鳴いているんだって思ったんですね。それまで朝から夕方まで毎日、シジュウカラの声を録音していたのに、そんな声を聴いたことなかったから、これはひょっとしたら、ヘビっていう意味になっているんじゃないかなって思ったんです。

そこから、ひょっとして、これ、ヘビと、もし言っているんだったら、めちゃくちゃ実は大発見じゃないの? ってことにも気づいて、それを証明するに至ったんですよね。

というのも、動物の鳴き声って、これまでに学者はどう考えていたかというと、単なる感情の表れだって考えていたんですね。例えば、怒っているとか怖いとか嬉しいとか、そういった感情が表れているだけ。確かにそういう動物たくさんいるかもしれませんが、なんかシジュウカラの場合は違うように見えたんですね。

要するにヘビを見つけて怖くて、“ジャージャー”って鳴いているんじゃなさそうだと・・・。ヘビの時は“ジャージャー”だし、タカの時は“ヒヒヒ”だし、ネコやカラスの時は“ピーツピ”って警戒する。あっ!これ、ただ単に怖いとか、そういった気持ちが表れているんじゃないんじゃないのって思ったんですね。

それで、録音した声を聴かせてみるという実験をすると、どうなったかっていうと、あたかもヘビを探すかのように、“ジャージャージャー”って聴いたシジュウカラはまず地面を見たんです。でも地面にヘビなんて這ってない。僕がスピーカーから聴かせているだけだから。そうすると今度は、ヘビがいそうな藪の中を見に行ったりとか、もしくは巣箱の中にもう(ヘビが)入っちゃったんじゃないだろうかって、ビクビクしながら中を覗いたりする。

これは絶対ヘビと言っていて、“ジャージャー”って声を聴いたシジュウカラからは、おそらく頭にヘビを思い描いて探しているはずだって思った。もしそうだったとしたら・・・すごいですよね。

だって言葉って言えるじゃないですか。ただ感情が伝わるだけだったら、怖いって恐怖心が伝わるだけだったら、頭にヘビなんてイメージできないはずですよね。だけど、ちゃんとイメージしているようなふるまいをした。それをちゃんと確認するためにもうひとつ実験をしました。

どうするかというと、“ジャージャージャー”って声を聴かせた状態で、聴かせるとシジュウカラはヘビを探すような仕草をするんですけども、その仕草をしている時に落ちている20cmほどの木の枝に紐をつけて、ちょっと引っ張ってみた。そんな木の枝を普段は気にしないんですけれども、“ジャージャージャー”って聴かせた状態で、その枝を動かすと(シジュウカラが)確認しに近づくことがわかったんです」

●なるほど! ヘビかもしれないって思ったということですね?

「そうです! 人間の場合も言葉って意味を伝えるだけじゃなくて、見間違いを引き起こすような作用があって、例えば普通の写真でも、ここに顔があるよって言われると心霊写真に見えたりする。それは顔っていうのがちゃんと、目と鼻と口のある顔だっていうふうな視覚的なイメージを頭に思い描いて、それを当てはめて見間違えてしまう。

同じようなことがシジュウカラにもあることがわかって、ってことは、やっぱり“ジャージャージャー”って聴こえる声は、ヘビを示す単語だってことがようやくわかった。実はそれが人間以外の動物で初めて、概念につながった言葉があることを証明した研究になったんですね」

(編集部注:ここでシジュウカラがどんな野鳥なのか、ご説明しておくと・・・体の大きさは14.5センチほど、体重は15グラム前後の、いわゆる小鳥。見た目の特徴は、白いほっぺたに、胸もとに黒いネクタイのような模様。日本全国に分布していて、市街地や公園などでもよく見られます。

春先に「ツツピー・ツツピー」と、よく通る声で鳴くので、きっと耳にしたことがあると思います。食べるものは、草木のタネや昆虫などで雑食性。春からちょうどこの時期が繁殖のシーズンで、木の穴などに巣を作り、オスとメスが共同で8羽前後のヒナを育てるそうですよ)

シジュウカラ語には文法がある!?

※先ほどのお話でシジュウカラには言葉があることはわかりましたが、鈴木さんは、シジュウカラは鳴き声を組み合わせて文を作ることができると本に書いています。これはどういうことなんですか?

「これは実は観察を始めて2〜3年で、すぐ気づいたことなんですよね。当たり前のように彼らはやっているなと・・・。具体的には、例えば“ピーツピ・ヂヂヂ”って声があるんですけども、“ピーツピ”って単独でも使うことがあって、それはカラスとかネコとか何らかの危険な動物が近くにいた時とかに、“警戒しろ! 注意しろ!”みたいな意味で“ピーツピ”って鳴くんですよね。

“ヂヂヂ”って声は、餌を見つけた時に仲間を呼んだりするための“集まれ”という意味で、それを組み合わせることがあって“ピーツピ・ヂヂヂ”っていう決まった順番に組み合わせるんですね。

それをよくよく観察してみて、どういう時やるかというと、天敵を群れを成して追い払いにいくことがあるんですよ。よくやるのがモズっていう肉食性の鳥で、20cmぐらいの鳥なんですけれども、スズメとかシジュウカラとかを襲って食べちゃうんですよね。

でもシジュウカラって結構勇敢なので、モズを見つけると“ピーツピ・ヂヂヂ、警戒して集まれ!“って言って、仲間を呼び集めて、みんなで羽をパチパチしながらモズに襲いかかる。そうやって自分たちの棲んでいる森からモズを追い払おうとするんですよね。その時の号令が“ピーツピ・ヂヂヂ、警戒して集まれ!”っていう二語文だって気づいたんです」

(*放送ではここでシジュウカラの鳴き声「ピーツビ・ヂヂヂ」を聴いていただきました)

●例えば、“ヂヂヂ・ピ-ツピ”ってみたいに語順をひっくり返すと、どうなるんですか?

「そうなんですよ! それも実験してみたんです。語順をひっくり返してスピーカーから聴かせてみると、実はシジュウカラは意味がわからなくなっちゃうんです。

要するに“ピーツピ・ヂヂヂ”って正しい語順で聴こえると、シジュウカラは警戒して近づいて集まってきて、モズがいたら追い払うんだけれども、“ヂヂヂ・ピ-ツピ”って語順をひっくり返して聴かせてしまうと意味が伝わらないらしくって、追い払う行動にいかないんですよ、ってことは、彼らには文法があるんじゃないかってこともわかってきた」

●そういうことなんですね~。ちなみにシジュウカラは、ほかにもこういった文、ふたつの鳴き声を組み合わせることってあるんですか?

「はい、実はたくさんあります。たとえば“チッチ、ヂヂヂ”とか“ヒッヒッヒ、ヂヂ”とかいろんな組み合わせがあって、これまでに録音できている組み合わせの文章のパターンは200パターン以上あるんですよね」

●そんなにあるんですね~。

「そんなにあるんです。おそらく人間以外で、最もちゃんと組み合わせて文章を作っている動物が、今知られている中だとシジュウカラなんじゃないかなと思います」

お互いの言葉を理解する鳥たちの世界!

※シジュウカラやコガラ、ヒガラなどの野鳥が群れを作るというのを聞いたことがあります。それはどうしてなんですか?

「これはおもにふたつ理由があります。ひとつは、一緒に餌を探して見つけたら、みんなで共有するということをします。例えば、シジュウカラがいい餌を見つけると“ヂヂヂ”って鳴く。そうするとヤマガラ、コガラ、ヒガラなどが集まってきて、みんな近くで食べるんですよね。

ヒガラが気づかなかったような餌にも、シジュウカラが気づくかもしれないしっていうふうに、お互いちょっと目の付け所が違うから、餌を見つける効率がひとつ上がります。

それだけじゃなくて、最も大きな要因は、実は天敵に対する対策なんです。鳥たちは群れをなして生活するんですけれども、特に秋から冬にかけては、いろんな種類の鳥が集まって『混群』、混ざる群れと書いて、混群(こんぐん)と読むんですけれども、ひとつの群れを作って過ごす。それは何故かと言うと、シジュウカラもコガラもヤマガラも混群のメンバーみんなが、ハイタカやオオタカっていう猛禽類に食べられてしまうんです。

誰かがそれに気づけば、例えば、タカが来たという、シジュウカラだったら“ヒヒヒ”という警報を鳴らして、みんな一斉に藪に逃げて行ったりすることができる。つまり、群れで過ごしていたほうが誰かが天敵に気づきやすくなるし、誰も気づかなかったとしても、自分が襲われるリスクが確率的に減ります。だから鳥たちは一緒に過ごしているのです。

その中でいちばん大事なのは鳴き声の理解なんです。一緒に過ごしていてもお互いの言葉の意味が分からなければ、群れなすことってあんまり意味がないんですよね。効果が大きくなくて・・・。誰かが餌を見つけて鳴いたら、そこに集まろう。誰かがタカを見つけて鳴いたら、この声はタカだっていう意味だ! みんなで逃げなきゃいけないんですよね。

そのためには、ほかの種類の鳥の鳴き声の意味とかまでお互いにわからなきゃいけない。そういった世界もあることがわかってきて、実は鳥たちは種の壁を越えて、お互い会話ができるってこともわかってきたんです」

●へぇ~! つまりシジュウカラの“ヂヂヂ”というのが、“集まれ!”という意味であることがわかっているということですか? ほかの種の鳥も?

「そうです! だからシジュウカラが“ヂヂヂ”って鳴くと、シジュウカラが集まれって言っている。餌かなんかを見つけたのかな? って、ヤマガラやコガラとかほかの鳥も集まる。

コガラも集まれという声があって、それは“ディディディ”という声なんですよね。全然響きが違うんだけれども、シジュウカラもわかっていて、お互いに理解して、餌をみんなで見つけて、みんなで敵から身を守って暮らしている。それが本当に、ある意味、鳥たちの言葉の世界だったのですね」

羽をパタパタ、お先にどうぞ!?

※もうひとつ、本を読んで驚いたのが、シジュウカラのジェスチャーなんですが、これはどういうことなんでしょう?

「これまでは言葉を持つのは、人間だけだって考えられてきていて、実はジェスチャーも人間とか類人猿にしかないんじゃないの? っていうふうに研究者は考えていました。

というのも、赤ちゃんの発達を見てみると、小さい時にまずジェスチャー、指差しのジェスチャーとかが発達してきて、そこに言葉がくっついてくるという、そういった言葉の発達の仕方があるんですね。ジェスチャーっていうのは言葉の起源であって、チンパンジーとかボノボぐらいにまでにしかないんじゃないのってみんな考えていた。

それはなぜかと言うと、人間やチンパンジー、ボノボって二足で立つことができる動物ですよね。二足で立っている間、両手両腕が自由になる。その腕の動きを使って、手を振って“バイバイ”とか親指上げて“いいね!”とか、ジェスチャーするわけですね。

でも、鳥も枝に留まっている時、地面にいる時って、二足で立っていて翼が自由ですよね。私はシジュウカラの翼の動きに興味がいって、観察していて気づいたんです! 翼をパタパタって小刻みに震わせると、“お先にどうぞ!”という意味になっていると・・・」

●お先にどうぞ!? へぇ~、それっていつ(シジュウカラは)使うんですか?

「例えば、ちょうど今の時期、5月くらいはシジュウカラは子育てシーズンなんですね。シジュウカラがどういうところに巣を作るかというと、木の穴とか巣箱の中とか、ちょっとした空洞なんです。入り口が狭いんですよね。

オスとメス二羽でヒナに青虫を運んで子育てをするので、一緒に巣の前に来ちゃうと、どっちが先に入ろう!? っていう状況になるんですね。その時に片方がパタパタっとやると、もう片方が先に(巣に)入る。

人間の場合も“お先にどうぞ!”ってドアの前でやりますよね。手のひらを見せて“どうぞ!”って。そうしたら、どうぞ!ってやられたほうが先に入るんですけども、それと同じようなことをシジュウカラもやっていることがわかったんです。ジェスチャーの発見も実は世界で初めてです」

●そうだったんですね!

「そうなんです! 鳥類学者も翼は飛ぶためのものだよねって思い込んでいたので、まさか翼の動きでメッセージを伝えて、ジェスチャーになっている。そんなこと誰も考えていなかったんですよね。だからよくよく観察してみると、本当にいろいろな発見が次々にあって、まだそれが毎年毎年、新しい発見があるっていうのが、僕はずっと続いているんですけども・・・」

新しい学問「動物言語学」

※人間だけが言葉を持つ特別な存在というのは、間違いだったと言っていいんですよね?

「そうですね。人間だけが言葉を持っていて、動物の鳴き声は感情だというふたつの切り分け方は、僕は間違っていると思います。一方で、人間みたいに動物も喋っているんだっていう解釈も間違っていると思います。要するに童話とかにあるように、人間みたいに喋っているんだって擬人化して捉えてしまう。それも実は間違いです」

●それも間違いなんですね?

「はい、人間には人間の言葉があるように、シジュウカラにはシジュウカラの言葉があって、共通点もあれば、相違点違いもあるんですよね。そうやって、ひとつひとつ何が似ていて、何が違うのかっていうことをクリアにしていくことが、言葉ってどうやって生まれたんだろう。人間の言葉ってなんなんだろう。そういうことを考える上でも、とても大切なことだと思います。

でも実は研究者はずーっとそれやってこなかった。だから僕はそれを『動物言語学』という新しい学問として世界に広めていこうと頑張っているんです」

●動物言語学を牽引する立場として、今後どういった研究に力を入れていきたいですか?

「今やっていることは、研究室の学生と一緒にシジュウカラ以外の動物に対しての動物の言葉の研究をしています。例えば、モモンガとかネズミとか、あとツバメとかスズメとか、そういった哺乳類とか鳥類の言葉の研究を進めています。

自分としてはやっぱりシジュウカラとかその仲間、コガラやヤマガラの研究を続けているんですね。最近興味を持っているのは、海外にも実はシジュウカラの仲間がいて、外国のシジュウカラはどういう会話をしているんだろう・・・そういうことも実は、スウェーデンとかスペインの森の中に巣箱をたくさんかけて、それで向こうの研究者と一緒に彼らの言葉を調べて、国によってどう違うのかとかを解き明かしているところです」

●なるほど・・・。最後にもし鈴木さんがシジュウカラになれたら、何をしてみたいですか?

「シジュウカラにまず、なりたいんですけど、僕は本当に・・・!(笑) やっぱり研究していると、シジュウカラはこういう時にこう考えているなとか、わかってくる気がする。だけど、それってシジュウカラにならないと、わからないところとかあるんですよね。

人間もそうじゃないですか。あの人は僕のことをこう思っているに違いないと思っても、本当にそうなのかはわからない、その人にならないと・・・。まず、シジュウカラになりたい!

そして、シジュウカラになってやりたいことっていうのは、普通にシジュウカラの世界で暮らしてみたいっていうのもあるし、あとは誰かに実験されたいですね(笑)。僕がやっていた実験を、僕がシジュウカラになった状態で経験した時、例えば、本当に枝を見間違えてしまうとかね。“ジャージャー”って聴いたら、枝とヘビを見間違えて近づいちゃうみたいな! 語順をひっくり返した時にやっぱ変だな? と思うのかどうかとかね。

そういったところは、シジュウカラになんなきゃわからないところが実はあるんで、なってぜひ実験されたいです。いろいろ語順をひっくり返した声とかを聴いてみたいなと思います」

●鈴木さんが実験された鳥たちは多分幸せだったでしょうね。

「まあ幸せかわかんないんだけど(笑)、僕はできるだけそういった鳥たちに感謝したいなと思っていて、例えば、学会発表の謝辞とかに必ず“何羽の鳥に感謝します”っていうことを入れたりします」

INFORMATION

初めての著書は、鈴木さんが多くのかたと、シジュウカラの世界を共有したくて書いた本だそうです。シジュウカラの言葉などをどうやって調査・研究し、立証したのか、とても興味深い内容に溢れています。また、鈴木さんの人となりがわかるエピソードも満載です。

本の巻末には特別付録としてQRコードが載っていて、シジュウカラの鳴き声を聴けるようになっています。緑地や公園、街中で、賢くたくましく生きているシジュウカラに気づくと人生の楽しみになると、鈴木さんはおっしゃっていましたよ。

小学館から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09389184

◎小学館 特設サイト:https://www.shogakukan.co.jp/pr/bokutori/

鈴木さんが国際的な学会でも提案され、作った新しい学問「動物言語学」、2年前に、東京大学・先端科学技術研究センター内に「動物言語学分野・鈴木研究室」が開設されています。研究内容などはぜひオフィシャルサイトを見てください。

◎動物言語学分野・鈴木研究室:

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/suzuki_lab.html