2025/8/10 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「かたつむり見習い」を名乗るネイチャーライター「野島智司(のじま・さとし)」さんです。

北海道大学大学院でふたつの修士号を取得した野島さんは、九州大学大学院を中退後、フリーランスとなり、現在は福岡県糸島市を拠点に個人プロジェクト「マイマイ計画」を主宰。子どもの遊び場を作ったりするなど、身近な自然と人がつながる場づくりを行なっています。また、大学や高校の非常勤講師としても活躍されています。

物心つく頃からカタツムリが大好きで、大人になってからは「人生の師」と仰ぐ野島さんは大学院を辞め、フリーランスになる時に、しっくりくる肩書きがなく、ふと浮かんだ「かたつむり見習い」が自分には合うと思い、そう名乗るようになったそうです。

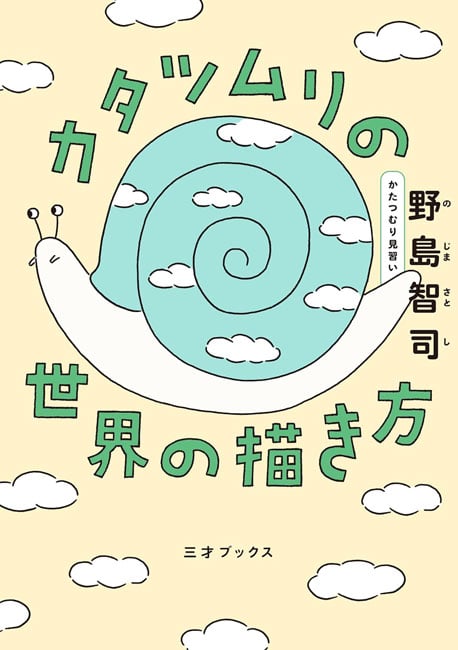

そんな野島さんが『カタツムリの世界の描き方』という本を出されたということで番組にお迎えすることになりました。

きょうは、カタツムリとはいったいどんな生き物なのか、あのツノのようなものは何なのか、そしてカタツムリとナメクジの関係など、あまり知られていない カタツムリの不思議な生態に迫ります。

☆写真協力:野島智司

ツノは4本、口はふたつ!?

※野島さんは自宅で福岡では一般的な「ツクシマイマイ」というカタツムリを飼育。小さな卵からほんの数ミリの赤ちゃんが数十匹も誕生したそうです。

お話をうかがう前に、ここでちょっとだけ「カタツムリの基礎知識」。野島さんによると、カタツムリは日本にはおよそ800種、世界には35,000種ほどいて、新種が続々と見つかっているので、どんどん増えているような状況だそうです。

カタツムリは生物学的にいうと軟体動物。わかりやすくいうと貝類で、タコやイカなどの仲間。つまり、もともとは海にいた生き物で、陸にあがった巻き貝をカタツムリと呼んでいるそうです。

世界最大のカタツムリはアフリカマイマイ、大きさは手のひらサイズ。小さいカタツムリは、1ミリにも満たない種が多くいるそうですよ。

●カタツムリの見た目の特徴というと、顔のようなものがあって、胴体があって、殻がありますよね。顔のようなものにはツノが生えています。あれは目なんですか?

「そうですね。(カタツムリには)全部で4本のツノがあるんですけれど、大きい2本のツノの先に目があります。正式には触覚っていうんですけれども、ツノの先にちょっと丸く膨らんだ部分があって、そこに目があります。人間みたいにしっかりした目ではないので、光の明るさ、明暗がわかる程度だと言われているんですね。小さい2本のツノは目ではなくて、むしろ何か味とか匂いを感じる触覚だと言われています」

●口はあるんでしょうか?

「口もあります。人間の口は、物を食べる時と呼吸をする時と、ふた通り使い方があると思うんですけれども、カタツムリは食べる口と呼吸をする口は別々にあります。食べる口は、人間の口と同じように顔のちょっと下のほうに付いていて、やすりみたいな歯が、大体2万本ぐらい付いていて、食べ物を削り取って食べるっていう感じです。

呼吸をするほうの口は、殻の出入り口の近くに付いていて、顔とは全然違う場所なんですけど、そこにちょっと穴があって、呼吸をする感じです。そのすぐ隣に糞をするところもあったりして、だいぶ人間とは体の仕組みが違います」

●すごい! そういった機能があるんですね!

「はい」

●食べるほうの口で、カタツムリは何を食べてるんですか?

「日本のカタツムリは、ほとんど植物を食べています。なので、飼っていればキュウリとかニンジンとかをあげれば食べますし、落ち葉とかちょっと枯れた草とかもよく食べます。

あとは殻を作るためにカルシウムをたくさん必要とするので、カルシウムをとるために石とか土とかによくくっ付いていて、街中のカタツムリだとブロック塀にくっ付いています。カルシウムを補給するためにくっ付いていると言われています」

殻が右巻きと左巻き、なぜ!?

※カタツムリの殻の中には何があるんですか?

「殻の中は内臓ですね。守らなきゃいけない、いちばん大事な部分が殻の硬い中に入っています」

●殻があるのは身を守るためなんですか?

「そうですね。いちばん大きい理由は身を守るためだと思います。外敵から身を守るためっていうのと、日差しから身を守るためっていうのもあります。水分が蒸発しちゃうとカタツムリは生きていけないので、寝る時は殻に深く入り込んで、膜を張ってフタをして蒸発しないように、殻が守ってくれているっていう状態になります」

●生まれた時から殻はあるんですか?

「はい、あります。この間、うちで飼っているカタツムリが卵を産んだんですけど、卵の殻から出てきた時にはもう自分の殻を持っていました」

●へえ〜、最初はすごくちっちゃいんですよね?

「すごくちっちゃいです」

●殻は、どうやって大きくなっていくんでしょうか?

「最初、生まれた直後は、殻がひと巻き半とかふた巻きぐらいしかないんですけれど、大人になるにつれてその巻きかたが増えていくんですね。ふた巻きになって3巻きになってっていうふうに・・・。だから殻の出入り口に渦巻きが継ぎ足されて、どんどん巻き数が増えていくようなやり方で大きくなっていきます」

●この殻なんですけど、右巻きと左巻きがありますよね? その違いはなぜ生まれるんですか?

「カタツムリってほとんどは右巻きの種類が多いんです。交尾する時に右巻きは、同じ右巻き同士としか交尾ができなくて、左巻きは左巻き同士でしか交尾ができないようになっているんですね。

というのは、生殖器官が顔の左頬ぐらいに付いていて、なので右巻きと右巻きでくっついて交尾をする時に、頬と頬が合えば交尾ができるんですけれども、反対になっちゃうと交尾ができないので、同じ巻きかた同士でしか交尾ができないんです。

ほとんど右巻きなのに、何でちょっとだけ左巻きがいるのかっていうのが不思議で、そこはハッキリ、これ!っていうのが解明されているわけじゃないんです。例えば、右巻きのカタツムリばかりを食べるイワサキセダカヘビっていうヘビがいるんですけれど、そのヘビはカタツムリを専門に食べるヘビで、ただし右巻きのカタツムリしか上手く食べられないんです」

●え~~〜!?

「(イワサキセダカヘビの)牙が左右でちょっと違う形になっているので、(カタツムリが)左巻きだとそのヘビには食べられずに、生存にちょっと有利になっているんですね。そのため左巻きが生まれることにメリットが出てくるわけですよね。

なので、その左巻きが何か突然変異として生まれて、左巻き同士で生き残って交尾をして子孫を増やしていくことで、左巻きの種類が生まれる可能性が出てくるので、何らかの有利な点があって左巻きっていうのが進化してきたんじゃないかと考えられています」

(編集部注:カタツムリは1匹がオスとメスの、両方の機能を持った「雌雄同体」。子孫を残す方法は、交尾をして精子を交換、それぞれが持つ卵子が授精して産卵するそうです。

あのネバネバした粘液は、水分の蒸発を防いだり、移動する時に葉っぱの裏などにくっつくためだったり、また外敵から身を守るための役割があるとのことです)

カタツムリとナメクジの関係

※カタツムリによく似た生き物でナメクジがいます。もともとは同じ種だったりするんですか?

「そうです。カタツムリからナメクジ、殻を失うように進化したのがナメクジですね」

●そうなんですね~。なぜナメクジは殻をまとうことをやめたんでしょうか?

「本当の気持ちはナメクジに聞いてみないとわからないですけど、考えられるのはカタツムリってやっぱり殻を持っていると大変な部分も結構あります。

まずひとつは、さっき話したみたいにカルシウムをとらなきゃいけないので、そのためにただ普通にご飯を食べるだけじゃなくて、ブロック塀の所に行ったりとか、たくさん動き回らなきゃ、そしてカルシウムを探さなきゃいけないっていうのがひとつあります。でもナメクジは殻がないのでそれをしなくていい。

それから、そもそも殻を持っているって体がすごく重たくなるんですよね。(カタツムリは)もともとは海の巻貝だったんですね。

海の中とか水の中にいれば浮力があるので、ある程度重い殻を持っていても大丈夫なんですけれど、陸に上がってくると、その殻が重たく感じるはずなので、海の貝よりもだいぶ殻が薄くなってはいるんですけれど、それでもやっぱり負担だとは思います。その点、ナメクジはそういう重い貝殻を持たないので、自由に動き回って身軽ですよね。

それから、ちょっとした狭い隙間に潜り込むことがナメクジのほうがしやすくなります。カタツムリは大きな殻を持っているので、狭い隙間とかくぐり抜ける時にはやっぱり邪魔になっちゃいます。

その点はナメクジは狭い隙間にも入り込めるので、逆に人間にとっては家の中に入り込んできてしまったりとか、どっちかっていうとカタツムリよりナメクジのほうが、人間には嫌われがちな生き物になっていますね」

カタツムリの時間、豊かな世界

※カタツムリは、移動するのもゆっくりですよね。カタツムリの時間は、人間の時間と違うように思うんですが、どうでしょう?

「そうですね~、おそらく違うと思います。ヤーコプ・フォン・ユクスキュルという生物学者が行なった古い実験があるんです。カタツムリに1秒間に4回の振動を与えて、それより速くなってくると、(カタツムリが)振動に気づかなくなるっていう実験があるんですね。

だからそれを考えると、だいぶ細かい時間がカタツムリには多分わからない。それだけゆっくりものが見えているんじゃないかと考えられています。これもカタツムリになってみないとわかんないんですけれど、おそらくきっと周りのものがすごく早く動いて見えていたり、あるいは人間にはすごくゆっくり動いているものも、だいぶスムーズに動いているように見えているんじゃないかな~と思います。」

●カタツムリから今こそ学ぶことが多くあるようにも思うんですが、野島さんとしては彼らの生き方を見てどんなことを感じていますか?

「今話したみたいにゆっくり動いている生き物なんですけれど、すごく身近な世界を大切にして、しかも味わって生きているようなところがあるなと思います。

カタツムリって素早く動いたりジャンプしたり、飛んでいったりはできないので、本当に身の周りの世界を、それも目もあまりよくないので、触れたり匂いを感じたり、いろんな感覚を駆使しながら、身の周りの世界を感じていて、人間にとっては地面を歩く時って平面の世界ですけれど、カタツムリは葉っぱにくっついたり茎にくっついたり、人間で言えば天井にくっついたりもできるようなものなので、おそらくこの世界がもっともっと広く豊かな世界に感じているんじゃないかなって思います。

なので、今世界はどこでもつながれるし、どこでも飛んでいける世の中になっているんですけれど、近くの世界の豊かさとかをもっと感じながら生きられたらいいなっていうことを思います」

●野島さんは、カタツムリになってみたいですか?

「そうですね。なってみたいですね」

●なったら何をしたいですか?

「え~〜なんだろう・・・普段自分が住んでいる家とかいつも通う場所とかをちょっとカタツムリになって散歩してみたいです。きっと全然違う、同じ場所とは思えないと思うんですよね。きっともっともっと豊かな世界が広がっているのかもしれないなと思います」

「心にもっと、道草を。」

※野島さんは地元、福岡県糸島市を拠点に個人プロジェクト「マイマイ計画」を主宰。子供たちに自然と出会うきっかけを作るなど、自然と人をつなげる活動をされています。

●「マイマイ計画」のオフィシャルサイトに「心にもっと、道草を。」というキャッチコピーがありました。どんな思いが込められているんですか?

「なんか“道草”っていい言葉だなと思っていて、道草って日常からちょっと脱線するっていう意味もあるし、また道草っていうぐらいなので自然とも結びついていますよね。

心がちょっといっぱいいっぱいになってしまう時ってあるじゃないですか、生きていると・・・。でもそういう時にちょっと目線を変えて、それこそカタツムリを探してみたりとか、足もとにある自然に目を向けてみたりとか、そんなことを大事にできたらいいなと思って、“心にもっと、道草を。”っていうフレーズを付けています」

●では最後に、この本『カタツムリの世界の描き方』に込めた思いを教えてください。

「やっぱり今生きていると、いろんなことがあって、ちょっと生き辛さを感じたりとか、ちょっとしんどい思いをしていることって、みんなあると思うんですね。

そういう時にカタツムリから見える世界ってどんなんだろうっていうのをちょっと知ってもらえると、今自分たちが見ている世界とまた違う見え方が、もしかしたらできるんじゃないかなっていう気がしています。ちょっとほっとしたりとか・・・。

何でも効率優先とかじゃなくて、コスパやタイパばっかりじゃなくて、ちょっとひと息ついて、何か違う目線の持つ大事さだったり、自然の大切さだったり、それこそ道草をすることの良さっていうのを感じてもらえるといいなと思っています」

INFORMATION

カタツムリのことをもっと知りたいと思ったかたは、野島さんの新しい本をぜひ読んでください。カタツムリのあまり知られていない不思議な生態を、写真やイラストを交えながら、わかりやすく解説。カタツムリを幅広い視点でとらえた本です。なにより、野島さんの「カタツムリ愛」を感じる一冊、おすすめです。三才ブックスから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎三才ブックス:https://www.sansaibooks.co.jp/item/book/9452/

野島さんが主宰されている個人プロジェクト「マイマイ計画」については、オフィシャルサイトを見てくださいね。

◎マイマイ計画:https://www.maimaikeikaku.net