2025/9/21 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、昆虫ハンターの「牧田 習(まきた・しゅう)」さんです。

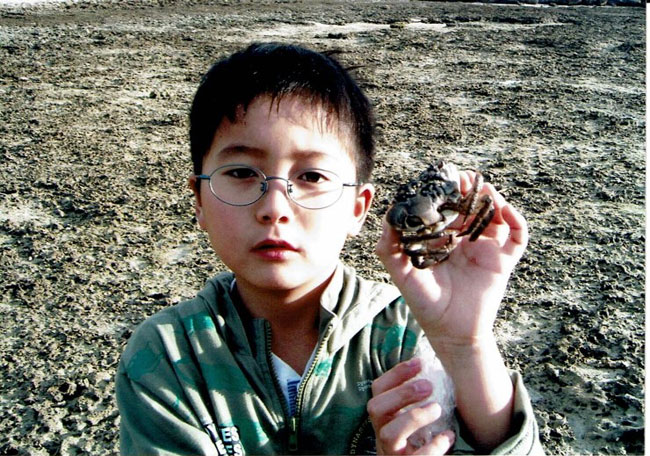

牧田さんは1996年、兵庫県宝塚市出身。子供の頃から虫好きだったという牧田さん、ご本人がおっしゃるには、3歳くらいの時に、生き物好きなおじいちゃんから渡されたミヤマクワガタに圧倒され、なぜ動くのか、どうしてこんな形なのか、がぜん好奇心がふくらみ、昆虫の世界にのめり込むようになったそうです。

生まれ育った宝塚市は自然が豊かで、暇さえあれば、近所で虫とり。学校に行っても休み時間になると、校庭の草むらへ走って行って虫とり。体育の時間も後ろのほうで虫を探すような子供だったとか。

そんな虫好きの少年は北海道大学に進学。2020年には東京大学大学院へ入学、今年3月には見事、博士課程を修了し、子供の頃からの夢だったという博士に! これまでに14カ国を訪れ、9種の新種を発見されています。

現在は、イケメンの昆虫大好き博士として、テレビ番組やYouTubeで、虫とりのワザや虫の生態などを発信! 子供たちにも大人気なんです。

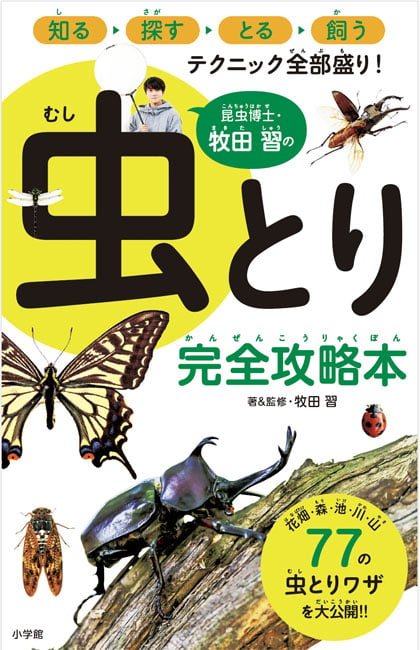

そんな牧田さんが先頃、新しい本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』を出されたということで、番組にお迎えすることになりました。

きょうは、昆虫採集に明け暮れた学生時代の驚くべきエピソードや、秋の虫とりテクニックなどうかがいます。

☆写真協力:牧田 習、オスカープロモーション

撮影:土橋位広(『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』小学館)

小学生から虫とりに、どハマり!

※中学生や高校生の頃に沖縄や北海道にまで、虫とりに行っていたそうですね?

「だいたい、虫が好きな子供って、小学生ぐらいがピークだと思うかもしれないですけど、僕は中学1年か小学6年、12〜13歳ぐらいの時から火がついたように、こっちの世界により一層のめり込み始めましたね。

それまでは関西とか地元で虫を捕っていたんですけど、中学生になったら沖縄、それこそ石垣島とかにひとりで虫網を持って行って、朝から晩まで、10日間か2週間ぐらいずっと虫を捕るというような、チョウチョからクワガタ、ゲンゴロウとか、いろんな昆虫を追っかけていましたね!」

●沖縄には、おひとりで行かれたんですか?

「そうなんですよ。僕、すごくラッキーなことがあって、小学生の時に三線(さんしん)っていう楽器をたまたまやっていたことがありました。沖縄に三線っていう楽器があるんですけど、その三線の先生がたまたま石垣島にいて・・・で、たまたまその先生がチョウチョを育てているかただったんですよね。

だからそのチョウチョの、虫とのつながりもあって・・・で、その三線の先生の家に泊まり込んで、ひとりで虫とりに行くっていうのを、中学2年ぐらいの時にやって、中学3年の時にはその先生とは関係なく、西表島にひとりで行ったりしていました」

●そうだったんですね〜。もうハマりにハマっているっていうか!

「もう、どハマりしましたね! 修学旅行とか遠足でもめちゃめちゃ虫を捕っていました!」

●当然、家でも昆虫を飼っていたということですよね?

「そうです。もちろん飼育もしていたんですけど、やっぱり昆虫って限りあるものなので、飼っていると亡くなってしまいますよね。・・・ってなると、やっぱり標本にして半永久に残したいと思っていましたので、家にもたくさん標本があって、それを博物館にたまに展示してもらったりとか、っていうのも、ちょっと嬉しかったりとかして・・・本当に家で標本を作って、外では虫とりをしてっていうような生活をしていました」

●どんな虫をどれくらい飼っていたんですか?

「いや〜もう、わからないぐらい(笑)・・・例えば、いわゆる一般的な感じだとカブトムシを虫カゴに入れて、昆虫ゼリーをあげてみたいな感じの飼い方が多いじゃないですか。

僕が中学生ぐらいの時に超ハマっていたのが・・・冬になって一見、虫がいなさそうな季節がやってきますよね。そうすると僕は近くの山とか地元の山に行って、木の枝とかを拾ってくるんですね。で、木の枝をよく見ると穴が空いていたりするんですよ。

この穴は何だろうって、よく見た時に、それって実はカミキリムシが卵を産んだ穴だったり、跡だったりするんですよね。カミキリムシやタマムシやいろんな昆虫が卵を産みつけた跡だったりするので、そういう枝を拾ってきて、家の衣装ケースみたいな中に置いておくんですよ。

そうすると暖かくなるとか、ちょっとあったかい部屋に置いとくと、その子たちが成長して成虫が出てくるので飼っていたりして・・・(笑)、だから自分でも何匹の虫が家にいるのか、よくわかんないような状態でしたね」

●ええっ! ご家族は虫は大丈夫だったんですか?

「そうですね・・・それに関しては比較的まあまあ・・・もちろん家族みんな虫は嫌いだったんですけど、まあまあ許容してくれていたというか認めてくれてはいましたね」

千歳空港に降り立って、すぐ虫とり!

※昆虫のことは誰かに教わったんですか?

「小学生ぐらいまで昆虫館に行ったりとか、昆虫図鑑を見たりとか、昆虫の先生のお話を聞きに行ったりって感じだったんですけど、中学生ぐらいから、いわゆるどハマりした時に、近くの県立博物館がやっている虫好き中学生の集まりみたいなものに行くようになったんですよ。

そうしたら、やっぱり同じ年ぐらいの虫がすごく好きな子たちがいっぱいいて、たまたま近くに僕と同じぐらい虫が好きな子がいて、その人とふたりでお互いに高め合うみたいな感じで、どこからともなく情報を仕入れてきて、”あそこにあれがいるらしいぞ”とかっていうのをお互いに持ち寄って、一緒に捕りに行ってみたいな感じでしたね。

だから虫の知識はやっぱり虫とりでしか基本的には得られないことも多いので、そういう意味では本を読むとかっていうよりも実際に行って理解してっていうので、体で覚えていましたね」

●で、北海道大学に進学されたということですけれども・・・。

「それで中学校時代も虫とりにどハマりして、高校1年生の時に北海道に虫とりに行ったんですよ。札幌とか函館、いわゆる道南って言われるエリアに虫とりに行ったんですけど、そこで子供の時から昆虫図鑑とかを見て、夢見てきたような昆虫にたくさん出会うことができまして、そこで僕、北海道で 虫とりがしたい! っていうそれだけの理由で北海道大学に進学しました」

●え〜っ! 虫とりのために、 北海道大学!?

「そうなんですよ。やっぱり北海道って、オサムシっていう昆虫がいるんですけど、すごくピカピカしていて、“歩く宝石”って言われたりするような昆虫がいたりとか。ゲンゴロウの仲間もたくさんいますし、関西で育った僕にとっては、憧れのスターみたいな昆虫たちがいっぱいいるんですよね。

そういう昆虫たちをやっぱり見てみたいとか、自分の目でもっと楽しみたいっていうためだけ・・・だから大学で勉強したいとかっていうのは、本当に後付けという感じで(笑)、まずは北海道に住みたい! でも大学進学っていうのは親を納得させなきゃいけないかなと思ったんで、北大だったらいいって言ってくれたので、それで北海道大学に進学しました」

●見事、北海道大学に合格したのにもかかわらず、大学にはあまり行かなかったそうですね?

「そうなんですよ。僕、今でも覚えているんですけど、3月に合格発表が出て、合格だってなって、3月末ぐらいに札幌に引っ越しますよね。引っ越して北海道の新千歳空港に降り立って、”やった! 夢の北海道生活が始まる! ひとり暮らし!”ってなったら、普通そのまま札幌に行かなきゃいけないじゃないですか。札幌に北海道大学あるんで・・・その千歳ですでに虫とりしていました!

キャリーバッグを引いて、隣の駅まで一駅分歩きながら虫とりをするぐらい、嬉しくて仕方なくて・・・だから入学式とかオリエンテーションみたいな、授業のオープニングみたいなのがあるじゃないですか。そんなの全部おかまいなく、ずーっと虫とりしていましたね!」

●北海道での虫とりはいかかでしたか?

「もう最高でした! 僕のいちばん好きな昆虫はゲンゴロウで、僕の地元の関西ではかなり珍しいんですね。僕がゲンゴロウの存在を知ったのが、たぶん6歳とか8歳、小学校2年生か3年生ぐらいの時からずっと探していたんです。

で、やっぱりなかなか関西では、大きいゲンゴロウって見つからなかったんですけど、北海道って本当に意外と身近な場所にもいたりするんですよね。それがもう嬉しくて、例えば、授業の朝一限が8時半か9時から始まるってなっても、朝3時半に起きて自転車でゲンゴロウを捕りに行って、それで一限の時間に長靴を持って現れるみたいな・・・(笑)」

フィリピンとニュージーランドで虫とり!

※フィリピンで虫とりをしていた時期があったそうですね。それはどうしてなんですか?

「子供の時から、もうひとつやってみたいことがありまして、外国で虫を探してみたいっていうのは、ひとつの夢としてあったんですね。僕たち子供の時から昆虫図鑑を見てきましたけど、それってやっぱり日本のフィールドの中での情報だったりするじゃないですか。

イメージ的にポケモンを好きなかただと、新しいヴァージョンが出たら、どんなやついるんだろうみたいな、ちょっと気になるじゃないですか。日本の地図から出たら、どんなやつがいるんだろうみたいな気になっていて・・・。

で、フィリピンっていう国は当時は、意外と物価も安くて語学留学とかがすごく盛んな国だったので、語学留学も兼ねて1回行ってみようかなと思って・・・。で、行った時に何て言うんだろうな・・・予想通り、やっぱり思った通り知らない虫ばっかりでした。

日本だと当時、ある程度、虫をわかるようになっていたので、これはあれ、これはあれって、わかっていたんですけど、(フィリピンは)わからないものだらけだったんですよね。右を見ても左を見てもわからない虫がいっぱいいて、それがなんか子供の時のわからないなりにドキドキしているって体験に戻ったような感じで幸せでした」

●どれぐらいの期間、フィリピンに行ってたんですか?

「フィリピンはたぶん1ヶ月から数ヶ月くらいしかいなかったと思うんですけど、いる間にちょうど(北海道)大学から、お前もう留年だと(笑)、ちょうど夏ぐらいだったんですけど、留年だって連絡が来まして、そこでニュージーランド行きを決めた感じがありましたね」

●フィリピンからニュージーランドに・・・???

「そうなんですよ。フィリピンで僕、普通に山の中をふらふらしていたんですけど、その時たまたま、ある旅人に出会って、日本人のかたでニュージーランドにワーキング・ホリデーに行ってきたみたいなことを言ってたんですね。

ニュージーランドにワーキング・ホリデーで行けば、働きながら滞在できるし、お金も稼げるし、遊びもできるみたいな、楽しみながら滞在できるよみたいなことを・・・全然そのかたは虫は関係なかったんですけど・・・聞いて、で、その時は8月だったんですよ。

だからこれから一旦、日本に戻って大学に行っても、どうせ留年だし、なんかつまんないなって思ったんですよね。なにより日本は寒くなっちゃうし・・・でもニュージーランドだったら南半球なので、季節が逆で暖かいと思って、じゃあちょっと半年間、休学してニュージーランドで虫とりするか〜みたいな、虫とり修行に行ってくるか〜みたいな感じでふらっと行きましたね」

●親御さんに相談とかされたんですか?

「めっちゃ怒られました。何を考えてんの? みたいな・・・めちゃめちゃ怒られて、せっかく北海道大学に入学できたのに・・・運良くですよ。僕なんて偶然、大学に合格できたのも、たまたま入学試験の生物でクワガタの問題が出たんですよ。それでたまたま合格できただけなのに、なんで勉強しないんだ! みたいなことを言われて、あぁ〜と思って(笑)。まあでも、来年から頑張るからニュージーランドで半年、好きにさせてくれって言って、ニュージーランド行きましたね」

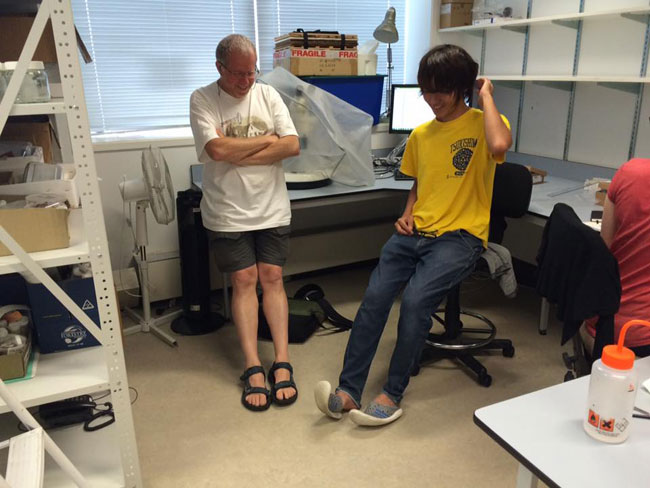

(編集部注:休学してニュージーランドに行った牧田さん、お金がなかったので、アルバイトをしながら食いつなぐ生活だったそうです。それでも、想像を絶するカミキリムシに出会い、ドキドキ・ワクワク!

幸運なことに現地の研究所で世界的な昆虫学者に出会い、なんと研究に誘われ、厳しい規制のある保護区での採取ができるように、許可まで取り付けてくださったそうです。そして「ホソカタムシ」の新種を発見、論文の書き方なども細かく教わり、先生と一緒に発表することができたそうですよ。

牧田さんいわく、もともとは内向的な性格で知らない人が怖かったけれど、フィリピンやニュージーランドで、もまれて、何も怖くなくなったとか。北海道大学に戻って2年目から気合が入り、しっかり勉強し、めでたく卒業! その後、東京大学大学院で博士号を取得されています)

虫とりは秋!?

※番組前半では、牧田さんの驚くべき虫とりのエピソードをご紹介しましたが、ここからは先頃、出された本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』をもとにお話をうかがっていきます。

●この本には、これまで培ってきた虫とりのテクニックやワザが網羅されていて、この本さえあれば、あらゆるフィールドで虫とりができると思います。

9月中旬から10月にかけての虫とりは、やはりアキアカネなどのトンボや、秋に鳴く虫、コオロギあたりでしょうか?

「そうですね。鳴く虫たちが多い(時期ですね)。特にカマキリとか今まさにいっぱい出ていると思いますし、あとは糞虫っていう動物の糞に集まるコガネムシがいるんですけど、そういう糞虫の仲間も秋はすごく盛り上がる季節かなと思います。

あと、ゴミムシっていうちょっとマニアックで申し訳ないんですけど・・・ゴミムシって言っても汚くないですよ。すごく綺麗な種類がたくさんいる仲間です。ジメジメした場所なんかに多いんですね。河川敷とか池の近くとか、ジメジメしたようなところを観察してみると、すごく綺麗なゴミムシという、青とか赤とかいろんな色に輝くんですけど、そんな仲間も結構いるかなと思っています」

●虫とりって夏のイメージが強いんですけれども、秋とか冬でも虫とりはできるんですよね?

「意外とみなさん(虫とりは)夏だと思いますよね。でも僕とかすごく虫好きな人は実は、8月のいちばん暑すぎる時ってそんな虫とり行かないんですよ。暑すぎる時ってやっぱり虫も少ないので、標高の高い涼しい場所に虫とりに行ったりするんですね。

実は秋のほうがいろんな虫が出てくるんですけど、仲間によっては秋に鳴く虫とかいっぱい出てきますよね。あとは冬でも少ないながら活動している昆虫がいたりとか、冬だからこそ越冬している昆虫たちをゲットすることができたりとか、季節によって楽しめるので、夏に限らず楽しんでほしいと思います」

●例えば10月以降ですと、どんな昆虫が見つかりますか?

「そうですね・・・10月から11月ぐらいだと、おすすめの蛾がいて、ウスタビガっていう、すごく大きくて可愛い蛾なんですけど、顔を見ていただくと、ぬいぐるみみたいな蛾なんですね。手のひらくらいある大きい蛾なんですけど、すっごく可愛くて、オスが茶色でメスが黄色なんです。山手とかに行った際には灯りとかに飛んでくることもあるので、観察してほしいなと思います」

●フィールドのどの辺りを注意深く見ると見つけやすいとかありますか。コツがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど・・・。

「ウスタビガに限らずですと、やっぱり森を歩いていて、もちろんお花に来る虫とか池の周りを飛んでいる虫とかがわかりやすいですよね。そういう虫はくまなくチェックしたほうがいいと思うんですけど、例えば朽木があるとか、石ころがあるとか、そういうものの下を見てみるとか・・・。

咲いているお花に虫がとまってなくても、そのお花の裏側を見てみるとか、周りの下草を見てみるとか、虫になったらこういうところにも隠れちゃうんじゃないか、みたいな視点で見てみると観察しやすいかなと思います」

●子供の頃から虫が大好きな牧田さんですけれども、虫たちがいる自然環境の変化っていうのは、どのように感じてらっしゃいますか?

「これはまさに虫を飼っていて、すごく感じていますね。僕が子供の時はまだそこそこいたけど、かなり減ってしまった昆虫もいたりとか・・・一方で僕が子供の時はほとんどいなかったけど、数がぐんって増えてしまった虫、例えば温暖化によって増えてきている昆虫とかもいますね。

あと外来種っていう言葉を聞いたことあるかたは多いと思うんですけど、人が持ち込んだことによって増えてしまった昆虫もいればって感じで、本当に昆虫たちは環境の変化にすごく敏感な生き物なんで、いろんな理由で昆虫たちは増えたり減ったりしていますね」

(編集部注:虫とりの基本として、まず、牧田さんがあげてくださったのは、必ず長ソデ・長ズボンで行くこと。危険な虫、例えば、スズメバチやマダニから自分を守るためにも服装には注意してくださいとのこと。

また、虫とりに夢中になると、崖や池に気づかず、落ちたりすることもあるので、必ず大人と一緒に行ってくださいとのことです。

虫はどこでも捕っていいわけではなく、禁止されている場所もありますので、事前に調べて、必要ならば管理者に許可をとっておくことも大事になります)

昆虫は人間が地球を知る「鍵」!

※昆虫ハンターとして、一生のうちに出会ってみたい虫は、どんな昆虫ですか?

「これはもういっぱいいるんですけど、やっぱりあの〜・・・ありすぎてなかなか難しいかもしれないんですけど(笑)、ひとつあるのはいろんなところに行ってみたい、アフリカだったりとか南米だったり・・・。日本とかアジアとかオセアニアとかではいろいろ虫とりしますけど、まだアフリカに行ったことがないので、アフリカのすごい昆虫たちに出会ってみたいなっていうのはあります」

●アフリカは、やっぱり魅力的なフィールドですか?

「そうですね。もちろん輝かしい昆虫たちがいるんですけど、誰も行ったことがない場所がまだあると思うんですね。誰も昆虫を探したことがないような場所って、もちろんあると思うので、アフリカの誰も行ってない場所に行って、虫を探してみたいっていうのはありますね」

●昆虫博士の牧田さんとしては、今後どんなことを解明していきたいですか?

「地球の環境は刻一刻と変化していますよね。例えば、温度が上がったりとか、湿度が変化したりとかって言うのは各地であると思うので、そういうことを昆虫を通してわかるような・・・昆虫はやっぱり人間が地球のことを知る上で、大事な大事な鍵となる生き物だと思うので、そういう昆虫の魅力をみなさんに、よりお届けできるようになっていきたいと思います」

●では最後に『昆虫博士・ 牧田 習の虫とり完全攻略本』をどんなふうに活用してくれたら著者としては嬉しいですか?

「究極ですけど、虫のことを知るためには、どんな図鑑を読むよりもどんな先生に話を聞くよりも、まず虫に聞くしかないんですよね。ただ、みなさん自然の中に行って虫を探すってなると、なかなか思い通りにいかない時とかもあると思うんですよ。

なのでまず、虫を探すためのきっかけというか、お供としてこの本を活用していただくと、虫のことをより学びやすくなるんじゃないかなと思っています。この本と一緒にぜひ虫とりに出かけてほしいと思います」

(編集部注:昆虫は、わかっているだけで100万種ほどいるとされていますが、牧田さんによると、2000万種以上ともいわれていて、新種は毎年のように見つかっているそうです。まさに地球は「昆虫の惑星」! そんな地球に生まれた牧田さんの昆虫熱は、ヒートアップする一方かも知れませんね)

INFORMATION

牧田さんの新しい本には、これまで培ってきた虫とりのワザが網羅されています。虫とり用の網のテクニックや、樹木や草むら、朽木など、どこを見れば、虫がいるかなど、この本さえあれば、森や原っぱ、水辺など、あらゆるフィールドで虫とりができますよ。また、虫をつかまえるための、いろいろなトラップの紹介、さらに牧田さんが大好きなゲンゴロウの飼い方なども載っています。

ぜひこの本を持って、お子さんと一緒に虫とりに出かけましょう!

小学館から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09227443

牧田さんのYouTubeチャンネル「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」もぜひ見てくださいね。

◎「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」:

https://www.youtube.com/channel/UCe6DM7O_OrLrg7ZmkfDJz8w