2025/11/16 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東海大学・海洋学部の准教授「佐藤成祥(さとう・のりよし)」さんです。

佐藤さんは1980年、北海道札幌市生まれ。北里大学水産学部を卒業後、北海道大学 環境科学院で学位を取得。

ご専門は、動物の行動や進化を研究する「行動生態学」。おもな研究対象はイカやタコ。いろんな生き物がいる中で、なぜイカやタコを選んだのか、それは海の中で独自の生き方をし、面白い特徴があるからだそうです。

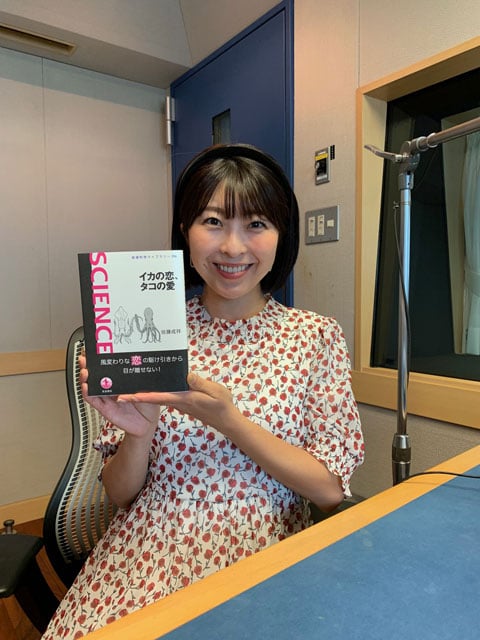

そんな佐藤さんが先頃『イカの恋、タコの愛』という本を出されました。本のタイトルにとても興味を持った当番組のスタッフがどうしてもお話をお聞きしたいということで、学会のために沖縄に出張していた佐藤さんをつかまえて、リモートでお話をお聞きすることができました。

きょうは、イカやタコの不思議な生態の中から、特に繁殖のための駆け引きや、子孫を残すための驚くべき戦略のお話などをお届けします。

☆写真提供:佐藤成祥

貝の仲間、頭足類

※まずは、イカやタコがどんな生き物なのか、お聞きしました。

「基本的なところで言いますと、イカやタコは海の中の生き物でいちばん近いのが貝です。貝というと、どっちかというとあまり表情がない・・・みなさん食事でシジミとかアサリとか食べていると思うんですけれども、(イカやタコは)貝殻を失って、その代わりに機動力が増した、動けるようになった仲間がイカやタコですね。

動けるようになる、そういう進化の過程で、賢くなったり目が良くなったりという・・・我々が見ても顔がなじみのあるような形にどんどんとなっていったということです。今はもう貝とは似ているなという感じには思わなくなってはいるんですけれども、もともとは貝と非常に近いところにいた生き物なんです」

●体付きは人間とは全く違っていて、胴体と足だけに見えますけど、どんな構造になっているんですか?

「よく漫画で、火星人とか頭でっかちで足だけで歩いているような感じで描かれているので、特にタコなんかは胴体というか、頭でっかちって印象があるのかもしれないですけども、あれが全部胴体なんですね。

頭自体は目があるところの中心に脳みそがある。実は頭はそれほどでかくないんですけれども、その頭から直接手足が生えている。なので、“頭足類”の仲間たちというところですね。体の仕組みは我々とはだいぶ違っている感じになっています」

●骨はないですよね?

「そうですね。もともと貝類もイカ・タコ類も含めて軟体動物と総称で言われるんですけれども、その名の通り柔らかいんです。それは体を支持する、我々だったら骨があるわけですけれども、そういうのが一切ない。

逆に骨で体を保つのを外側に持ってきた、いわゆる“外骨格”って言うんですけれども、貝殻を外に持ってきて、それで身を守る。あるいは形を保つようになったのが貝なんですね。

なので、もともとは骨があって、それが外側にある。我々のように体の中にある骨とは違って、体の外にあるんですけれども、それすらもイカとタコはなくなってしまった、ちっちゃくなってしまったということです」

●イカ焼き食べると、透明なプラスチックのようなものが出てきたりすると思うんですけど、あれは何ですか?

「まさにそれが骨の名残りですね。貝殻は身を守るにはいいんですけれども、やっぱり鎧っていうのは重いですから素早く動けない。そんな時に彼らは素早く動きたい方向に進化したので、外側の殻をどんどん小さくして体の中に収まるようにしていった。なので、いわゆる貝殻の名残り、骨のような名残りみたいな感じなのが、“軟甲(なんこう)”と言われているプラスチックの棒のようなものです」

(編集部注:イカの足は10本、タコは8本ありますが、佐藤さんたち研究者は、足ではなく、腕という認識で、その腕には吸盤と強力な筋肉がついているので、大きい獲物を捕まえることができるそうです)

水を噴射して自由自在!?

※イカやタコは、海中を自由自在に動き回っているようなイメージがありますが、何を使って、どんなふうに泳いでいるんですか?

「イカもタコも昔の漫画とかで、おちょぼ口のような感じで描かれているのが頭に思い浮かぶかと思うんですけれども、あれは口ではなくて “漏斗(ろうと)”と言って水の噴出する管なんですね。

体の中に水を取り込んで、それを管から水をビュッーと噴射する。それが推進力になって、ジェット噴射をして、高速で移動できるんですね。その管は上下左右いろんな方向に曲げることができるので、その曲げた方向によってはバックもできますし、飛びかかったりっていうことが可能になっています」

●イカやタコの目って大きいですよね? 視力はいいってことですか?

「人間の測り方でどれぐらい遠くまで見られるかっていう視力自体は、なかなか測ったことがないので、どの程度、遠くまで見られるかわからないんですけれども、脊椎動物じゃない、いわゆる背骨のない無脊椎動物の中で、我々人間と同じような目の作りをしているんですね。

それは“カメラ眼”と呼ばれているんですけれども、我々の目には瞳、レンズがあって、目の筋肉を調整することで、レンズの厚さを広げたり細くしたりして、それでピントを合わせることができるんですね。

なので、我々は非常に細かく詳細な形を知ることができる、目がいい生き物なんですけれども、ほかの無脊椎動物は、そういう力はかなり劣っていると言われています。はっきりとした形を見ることができない無脊椎動物の中で、イカやタコは目がいいという・・・独自に進化したんですね」

●タコが墨を吐くのは、あれは敵から逃げるためなんですか?

「そうですね。タコもイカも普段は体の色を自在に変化させて、とにかく見つからないように生きているんですね。防御力が非常にある。貝殻を失った生き物たちなので、見つかって攻撃されるとすぐ傷つくし、食べられてしまうんです。それを補うようにとにかく見つからないように生きているんですよね。

そんな中でもやっぱり見つかってしまう。そうなったときにどうするかと言うと、墨を吐いて相手を混乱させる。タコの場合は煙幕のようにバーっと散って視界を塞いでいく。イカの場合はダマになった墨をポンと吐いて、自分の分身を作るような形で、狙いを定めさせないようなことで、その隙に逃げるというそういうことをしています」

(編集部注:イカやタコは墨をはいて、敵から逃げるという話がありましたが、イカやタコのいちばんの天敵は、クジラやイルカなどの鯨類、そしてサメやマグロなどの大型の魚だそうです。特にクジラやイルカは音を使って獲物を探し、捕まえるので、逃げるために吐く墨は役に立たないとか。

ちなみに世界にはイカの仲間がおよそ500種、タコが300種ほど。日本にはイカがおよそ200種、タコが70種ほどいるそうですよ)

精子のバトンの受け渡し

※ここからは、佐藤さんが先頃出された本『イカの恋、タコの愛』をもとにお話をうかがっていきます。この本はタイトルからもわかるように、ほかの生き物にはない特徴を持つイカやタコの繁殖方法を、ぜひ知ってほしいと思って書いた本だそうです。

第二章に、頭足類の繁殖方法は「精子のバトンの受け渡し」と書いてありました。これはどういうことなんですか?

「生き物の繁殖というと子供を作るための行動なんですけれども、普通は交尾をする。オスの交尾器をメスの交尾器に挿入して精子を噴出し、受精がメスの体内で起こるというパターンと、あるいは海の動物にあるように、卵と精子をそのまま海中に投棄して、それが体の外で受精するという、大体そのふたつのパターンに別れると思うんですね。

イカとタコに関しては体内受精っぽいですね。いわゆる組み付いて繁殖が開始されるんですけれども、交尾器というもので精子を渡すというよりは、精子のカプセルをオスが手渡しでメスにパスするというそういう特徴があるんですよね。これはほかの動物には全くない、ちょっと変わった行動だったりします」

●確かに面白いですよね。しかも“交尾”じゃなくて“交接”っていうふうに本に書かれていましたけれども・・・。

「そうですね。交尾というと、先ほど言ったように“交尾器“のようなものを交わせて、精子の受け渡しをするということなんですけれども、交尾器がないものっていうか、精子のやり取りをしないので、“交接”というふうに言っていますね」

●その交接方法でも、イカとタコそれぞれに違いがあるんですよね?

「そうですね。イカは先ほど言ったように、精子のカプセルをオスが手渡しでメスに渡すリレー競争のバトンパスのような方式で行われるんですね。

タコの場合はちょっとその方法が違っていて、繁殖専用の腕“交接腕”というものをオスがまずメスの体内に入れて、その腕には先端から根元までずっと溝があるんです。その溝に沿って精子のカプセルをずっと走らせて、メスの体内に運んでいく。だから電車をイメージするといいかなと思います。精子のカプセルがメスに向けて走っていくような感じで、受け渡しが行なわれています」

※交接のあと、メスが産卵しますが、イカやタコ、それぞれ好んで産卵する場所はどんなところなんですか?

「今回の場合はタコから先にお話しします。タコは巣を持っているんですね。海の底にべったりと這うようにして生きているタコは、普段は岩の陰であったり、あるいは砂の中に穴を掘って巣を構えて、そこを拠点に行動します。産卵の時はその巣の中に卵を産み付けて、それを守るような形です。

イカに関して言うと、そういう巣は作ることはなくて、自由に遊泳したりしているんですね。産卵の時はサンゴだったり、岩の下だったり・・・産卵基質(さんらんきしつ)と言われている、何か物に対して卵をひとつずつくっつけていくような形で産卵が行なわれます。」

●産卵したら、その後はどうなるんですか?

「イカの場合は、そのまま産みっぱなしです」

●産みっぱなし・・・?

「はい、そうです。産卵したらメスは役割を終えたということで、その場を立ち去ります。しかし、タコに関して言うと、そこからがタコの長い繁殖のスタートで、メスが卵をかいがいしく孵化するまで世話するというようなことが知られています」

(編集部注:タコのメスが巣にとどまって卵を守り、お世話するのは、種類によりますが、数週間から1ヶ月ほど。新鮮な海水を卵に吹きかけて酸素を供給するなど献身的に世話をし、その間、飲まず食わず。そのため、筋肉も細り、体はぼろぼろ。卵が孵化したあと、メスは一生を終えるとか。

ちなみに寿命はマダコで1年から2年ほど、ミズダコで3年から4年ほど。繁殖期はイカもタコも一生に一回だそうです)

求愛は「ゼブラ・ディスプレイ」

※子孫を残すための求愛行動は、イカやタコでもありますか?

「これに関してはタコは非常に乏しいんですね。この本の中でも書きましたが、“タコの愛”と銘打って、本当はたくさんのタコの繁殖の例を紹介したかったんですけども、研究していてもほとんどその例がないんですね。とても淡白で求愛とかほとんど行なわないんですね。

それに比べてイカは、沿岸性のコウイカとかヤリイカは、オスがメスに向けて体の色を激しく変化させて求愛を行なことが知られています」

●いろんな柄になったりするんですよね?

「そうですね。それがイカやタコの面白いところですね。やっぱり普段、身を守るために周りに体の模様を溶け込ませる能力が、ここで求愛に役に立つ。本当に一瞬で体の色をパっと変えることができるんですね。

とても顕著なのは“ゼブラ・ディスプレイ”といいまして、シマウマ柄ですね。白と黒のシマシマになって、メスに対してアピールをするっていうことが知られています」

●モテるオスの特徴として挙げられることって、どんなことですか?

「はい、これもイカ・タコに限定されず、多くの動物はやっぱり力強いオス、それからキラびやかな、要するにかっこいいオス、強いオスはモテるんですね。それは子孫を残しやすかったり、できた子供が強かったりっていうことがあるんですね。

しかし、だからといって、絶対必ず大きいオスの交尾を受け入れて、小さいオスの交尾を受け入れないかっていうと、そんなことは全然なくてですね。そこら辺の基準っていうのは、実際に我々もそうですけど、聞いたらわかるものではないので、一体何が起こっているかっていうところがあるんですね。だから必ずしも強いオスだとか、かっこいいオスがモテるわけじゃないっていうのが、イカ・タコの世界でも確実になっています」

(編集部注:近年発見されたタコの興味深い繁殖方法を、佐藤さんが教えてくれました。そのタコは、オーストラリアの「ブルーラインオクトパス」という、毒を持つヒョウモンダコの仲間で、多くのタコと同じようにメスが大きく、オスは小さい。そのため、オスがメスに不用意に近づくと食べられてしまうそうです。

そこで、ブルーラインオクトパスのオスがとった戦略は、なんと! メスに毒を注入。その毒はフグの毒くらい強いもので、メスは動けなくなり、その間にオスは、精子のカプセルを渡します。メスはその後、ちゃんと回復し、産卵に至るそうです。

小さなオスが子孫を残すために編み出したひとつの戦略なんですね。詳しくは佐藤さんの本『イカの恋、タコの愛』に載っていますので、ぜひ読んでくださいね)

繁殖の駆け引きが複雑!?

※改めてになりますが、イカやタコの研究をされていて、どんなところにいちばん面白さを感じますか?

「ほかの動物と違って、今回の話でも最初にご紹介していただきましたけれども、精子のやりとりが、普段は我々は見ることができないんですね。我々人間もそうですし、ほかの哺乳類とか多くの動物は、体内でのやりとりで完結するんです。

イカ・タコの場合は、それを体外でやるので繁殖したあと、メスがやっぱり嫌っていうことで排除することができたりするんですね。そういうふうな駆け引きがイカ・タコの場合は、ほかの動物よりもちょっと複雑で、それを我々は見ることができるのが何よりも特徴なんじゃないかなというふうに考えています」

●では最後にこの本『イカの恋、タコの愛』を読む方が、どんなことを感じ取ってくださったらいいですか?

「単純にイカやタコが面白いなと思ってくれるだけでいいかなと思います。イカやタコに興味を持った人が、さらにプラスで、繁殖についてはこういう側面もあるんだというような感じで、興味がもうちょっと深くなるようなことがあれば、書いて本当によかったなと思う次第ですね」

(編集部注:佐藤さんのおもな研究対象は世界最小といわれるイカ「ヒメイカ」。体の大きさは1〜2センチほど。ヒメイカを選んだのは、日本各地の浅い海のアマモ場に生息し、網などで採りやすいという理由のほかに、実は飼育が難しいイカやタコの中で飼いやすいからだそうです。

ヒメイカは背中に吸着器という器官があって、海藻にくっつくことができる、そんな特徴もあるそうです)

INFORMATION

この本には、佐藤さんの研究対象「ヒメイカ」の、これまた面白い恋の駆け引きも紹介。ほかにも、私たちとは似ても似つかない不思議な体を持つイカやタコの、風変わりで面白い生態や繁殖にまつわる研究や情報が満載です。ぜひ、あなたもイカやタコのディープな世界にダイブしてみませんか。

岩波科学ライブラリーの一冊として絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎岩波科学ライブラリー:https://www.iwanami.co.jp/book/b10140096.html