2025/11/23 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立科学博物館・生命史研究部・進化古生物研究グループ長の「矢部 淳(やべ・あつし)」さんです。

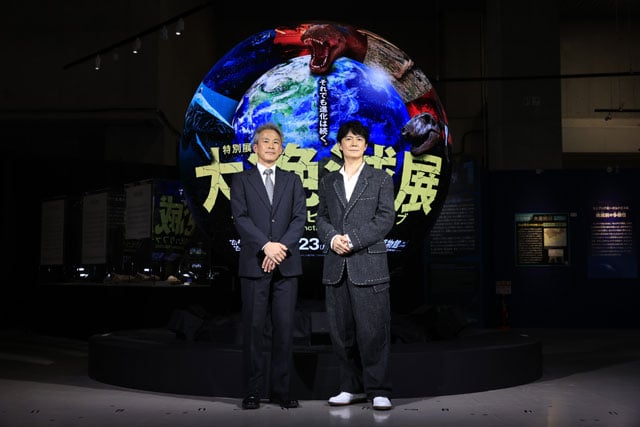

現在、上野の国立科学博物館で好評開催中の『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』。この特別展は、地球に生命が誕生して40億年の間に起こった「大量絶滅」にスポットを当てた、これまでにはない展示となっています。

海の古代生物の化石や恐竜の骨格標本など、なかなかお目にかかれない貴重な標本が工夫を凝らして展示。迫力のある映像にも圧倒されます。

さらに音声ナビゲーターとして「福山雅治」さんが出演。また、福山さんが世界の秘境や辺境で撮った写真も展示されていて、こちらも話題になっています。

今週はそんな『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』をクローズアップ!

この特別展の総合監修を担当された国立科学博物館の古生物学者、矢部 淳さんをお迎えし、これまでに地球で起こった5回の大量絶滅を紐解きつつ、今回の特別展の見どころなど、お話しいただきます。

☆写真協力:国立科学博物館

5回の大量絶滅「ビッグファイブ」

※矢部さんは1971年、茨城県生まれ。筑波大学から大学院、そして福井県立恐竜博物館を経て、2012年から国立科学博物館の古生物学者として活躍されています。

ご専門は植物の進化。日本全国、北は北海道から南は沖縄まで調査に出かけ、植物の化石などを採取。植物がどんな環境で移り変わってきたのかに注目し、研究。古代の植物から当時の環境と生き物との関係性を知ることができるそうです。

●それでは矢部さんにお話をうかがっていきます。今回の特別展は「大量絶滅」にフォーカスした展示になっています。大量絶滅をテーマにしたのは、どうしてなんですか?

「大量絶滅、今回は大絶滅という言い方もしているんですけども、みなさん一般的には、おそらく恐竜が絶滅したことがよく知られていると思うんですよね。多くのかたのイメージとしては、恐竜は隕石が衝突して絶滅した、その研究はもう終わってしまっていて・・・というふうな印象があるんじゃないかと思ったんですね。

実はこのあとお話をする5回の大量絶滅、全部について、現在も多くの研究が行なわれていて、研究会というか学術会ですごくホットなんですよね。

そういったことを紹介したいなっていうことがひとつと、もうひとつは現在、私たちが暮らす環境において、いろんな生物が絶滅の危機に瀕していることが知られていると思うんですけれども、過去に学ぶことで、私たちの今のことを考えるきっかけになればいいな、そういったふたつの思いがありました」

●この特別展の副題に「生命史のビッグファイブ」とあります。改めてこのビッグファイブとは、どういったことなんでしょうか?

「目に見えるサイズの化石が見つかるようになったのが、およそ5億4000万年ぐらい前なんですね。それ以降、化石がたくさん見つかるようになります。それはなぜかというと、殻を持つもの、あるいは骨格を持つものがその時期に現れたからなんですね。

それ以降の時代で、生物の多様性を並べてみた時に5回、多様性がすごく減る時期があることが知られていて、それが大量絶滅と言われるものなんですけれども、その5回を『ビッグファイブ』と呼んでいます」

●先ほど矢部さんからお話がありましたけれども、巨大な隕石が衝突して恐竜が絶滅したという話は聞いたことはありました。それ以外の大量絶滅は、どんな原因があったんですか?

「まだわかってないこともいろいろあるんですけれども、最近の研究でようやくわかってきたのが、5回のうちの4回、要は恐竜の絶滅以外の4回は、いずれも大規模な火山の活動によるものだったと考えられるようになってきています。

火山の活動が活発になると、小尾さんもたぶん想像できると思うんですけど、温室効果ガスがたくさん含まれているんですよね。CO2ですけども、それがたくさん含まれているものが放出されると、例えば温暖化するとか、逆に火山灰が地球の成層圏を覆ってしまうと、太陽の光が届かなくて寒冷化するとか、火山の活動がきっかけとなって、いろいろな環境の変化が起こる、それがいろんな生物に影響した、そういったことだと考えられるようになっています」

(編集部注:矢部さんによると、学者や研究者が大量絶滅に気づいたのは、意外に早くて、19世紀の中頃で、地層に残っていた化石が地質年代の前後で大きく変わることから、大絶滅があったとわかったそうです)

3番目の大絶滅が最大級!

※5回の大量絶滅それぞれで、どんな生き物が絶滅し、そのあと、どんな生物が繁栄していったのか、教えてください。

「5回の絶滅は古くなればなるほど、みなさんにあまり馴染みのない生き物が多くなるので、ちょっと難しいかもしれないんですが・・・いちばん最初の絶滅、これは古生代の前半、オルドビス紀とシルル紀という時代の境、およそ4億4500万年ぐらい前だと言われているんですね。

この時期の絶滅は、まだ陸上に生き物がほとんどいなかった時代なので、おもには海で起こっていて、その頃生きていた、例えば三葉虫とか腕足動物とか聞いたことありますかね・・・そういった生き物が大きな影響を受けていますね。

その後の世界は、実はそれまでにいなかった珊瑚の仲間がすごく発達して、そのお陰でそれを中心とした、例えば顎を持った魚とか、様々な生き物があとの世界で繁栄したと考えられています。

2番目の絶滅、これはデボン紀という時代の終わり頃に起こったと言われていて、3億7000万年前ですね。この時の絶滅では先ほど言った珊瑚類が結構、実は影響を受けて、三葉虫の仲間も影響を受けて、顎を持たない魚・・・これらの仲間が絶滅をしたと言われています」

その後の世界に出てくるのが、今私たちの身のまわりにいる魚に近い軟骨魚類、サメとか、硬骨魚類とか、そういった仲間が現れたり・・・この時期、ちょっと特徴的なのは、それより前の時代は海の生き物ばっかりだったっていう話をしたと思うんですけども、このデボン紀という時代の終わりの絶滅以降は、陸上の世界がすごく華やかになったと言われています。

で、3番目の絶滅ですが、これは古生代末、ペルム紀と中生代の最初の三畳紀という時代の境で起こった絶滅ですね。2億5000万年ぐらい前なんですけども、この時には先ほどまでずっと紹介してきた三葉虫の仲間、ここまでかろうじて生き延びてきたんですけれども、それが完全にいなくなったり、腕足動物もほとんどがいなくなったりというようなことが起こりました。陸上でも非常に大きな絶滅が起こりました。

実はこの時期の絶滅が5回のうちで最も大きくて、陸でも海でも90%を超えるような絶滅が起こったと考えられているので、本当にありとあらゆるものが絶滅したと言っていいと思うんですね。

その後は、かろうじて生き残ったものとして、私たち哺乳類につながるような仲間、キノドン類って言うんですけれども、そういった仲間とか・・・海の中では爬虫類の仲間なんですけど、魚竜と言って海の中で生きるような仲間がいるんですけれども、そういった生き物がその絶滅の後に繁栄したと言われたりしています」

進化のきっかけは大量絶滅!?

※続いて、4番目と5番目の絶滅について説明していただきました。

「4番目の絶滅、これは中生代の前半の三畳紀とジュラ紀の間、およそ2億年ぐらい前なんですけども、この時には海にいたアンモナイトであるとか、先ほど言った原始的な魚竜の仲間が絶滅して、その結果として、実は一般にすごく馴染みのある恐竜とか、いわゆる中生代を特徴づけるような生き物がこの後、華やかになっていったと言われています。

5番目が、最初のほうにもお話をした中生代と新生代の境界、白亜紀と古第三紀の境界ですね。6600万年前、小惑星の衝突によって起こったという絶滅イベントなんですけども、この時にいわゆる鳥以外の恐竜が絶滅し、ほかにも海ではアンモナイトとか、海生の爬虫類の仲間が絶滅したり、様々な生き物がこの時も絶滅したんですね。その後の世界に私たち哺乳類の繁栄が訪れたということになります。

植物で言うと、それ以前から現れてはいたんですけれども、この後の時代に花を咲かせる植物、被子植物っていうんですが、それが非常に繁栄した、そんな変化がありました」

●絶滅っていうと、どうしてもネガティブなイメージがありますけれども、生命の進化というふうに考えるとネガティブではなさそうですね?

「いいところを強調していただいてありがとうございます。普段の絶滅というのも、進化の陰でというか、進化と同時に起こっているんですが、大量絶滅が特にその進化に影響したと考えられているんですね。

なぜかというと、例えば何十%とかっていう種がいなくなってしまうと、それらがいた場所がぽっかりと空くわけですよね。そうするとわずかに生き残った生き物がそこで多様に広がっていく機会ができる、そういった捉え方ができるのかなと思っています」

(編集部注:先ほど、最も大きかった3番目の大量絶滅では、陸でも海でも90%以上の生き物が絶滅したというお話がありましたが、ひとくちに大量絶滅といって40%から70%のこともあったりと、まちまちだそうです。それでも、生き物が60%から70%も絶滅するというのは凄まじいことだと矢部さんはおっしゃっていました)

6つのコーナーを束ねる「大絶滅スフィア」!

※今回の特別展は、総合監修の矢部さんを含め、10人の研究者のかたが監修にあたり、6つのコーナーに分けて、海の古代生物や恐竜の化石などを展示しています。その中から、見どころというか、特徴的な展示をいくつか教えてください。

「実は6つのコーナーを束ねる場所があって、展示のちょうど中央付近、私たち『大絶滅スフィア』って呼んでいるんですけど・・・スフィアってわかりますか? 地球儀のような球体を言うんですが、それが中央にでーんと鎮座しているんですね。

そこで何をしているかっていうと・・・先ほどまでお話してきた大絶滅、その大部分が火山の活動で起こっていることがわかってきていて、その火山の活動は、大地の動きが火山の原因であったり、火山の噴火の結果であったりするんですけども、大地の動きと火山の噴火、それがわかるようなモニターとして、大絶滅スフィアを置いています。

そこが展示のイントロであるとか、展示の全体の関連性みたいなのを知るのにすごくいいところなので、大変美しいモニターですし、ぜひ見ていただきたいなと思っています。

それ以外にも、本当にたくさんあるんですけども、実は6つのコーナーのそれぞれに、その時代を特徴づけるようなハイライト展示みたいなのを置いているんですね。それはお立ち台のようになっていて、そこにその時代を特徴づける生き物の化石であるとか、それを説明するための原寸大の模型のようなものを置いていて、それが非常にわかりやすいし、迫力があるかなと思っています。

展示しているものとしては、チラシとかでも紹介しているんですけど・・・オルドビス紀で言えば、『アノマロカリス』というカンブリア紀を代表する生き物がいるんですけども、それの仲間であるとか・・・。

私が好きなところでは、2番目の絶滅に関連しているところに『ダンクルオステウス』っていう、甲冑魚みたいな・・・体の外側に甲冑を持っているような巨大な魚で、そういったものが展示されていたり・・・。

あとは4番目の絶滅、三畳紀やジュラ紀のところでは、巨大な恐竜と恐竜ではない爬虫類が展示されていたりとか・・・そういったものをぜひ見ていただきたいなと思っています」

(編集部注:今回の特別展では、世界有数のコレクションで知られる、アメリカ・コロラド州にあるデンバー自然科学博物館の貴重な標本の数々が展示されています。その中には日本初公開の標本もあるんですよ)

「大絶滅展」のためにモロッコで発掘調査

※この特別展のためにモロッコで発掘調査をされて、その展示もありました。どうしてモロッコだったんですか?

「モロッコは、実は5回の絶滅事変の1番目、2番目、4番目に関係する地層、そして化石が見つかる場所なんですよ。なので今回『大絶滅展』を展示で扱うにあたって、新しい情報を自分たちで見つけて提供したいなって思った時に、その3つの絶滅事変に関係している地層があるっていうのはすごく魅力的で、それでモロッコで調査をしたいなと思ったわけなんですよね」

●いつ頃、どれぐらいの期間、発掘調査をされたんですか?

「2023年の12月年末ですね。3週間ぐらい発掘をしていました」

●矢部さんも参加されたんですね?

「あ、いえいえ、いかにも(発掘調査に参加)したかのよう言い方をしていましたけども、そうではなくて10名のうちの3名が参加して調査をしてきました」

●どんな化石が見つかりましたか?

「第1章、第2章で展示をしているような様々な無脊椎動物、脊椎動物の化石が見つかっているんですね。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、オルドビス紀という、最初の絶滅の前の時代で、今世界的に注目されている化石群集っていうのがあって『フェゾウアタ化石群』っていうんですけども、そこの様々な化石を収集することができました。

その中には例えば、ウニやヒトデの仲間のとても原始的なものであるとか、先ほど言った『エーギロカシス』っていうアノマロカリス類の仲間であるとか、そういったものが見つかっているところなんです。そのフェゾウアタ化石群で、様々なものを見つけたっていうのがひとつあります。

もうひとつは、これは共同で発掘した、東京都市大学の発掘で見つかったものなんですね。デボン紀、2番目の絶滅イベントの絶滅前の時代ですけど、先ほど言ったダンクルオステウスっていう甲冑魚、その実物の化石が見つかっていて、それを模型と一緒に展示をしています。

あとは化石ばかりではなくて、絶滅イベントに関係した、そのきっかけとして火山活動があったと言いましたけども、その大規模な火山活動によって出てきた溶岩流とか、これは三畳紀末のものだったりするんですけども、それを観察して調査をして岩石を採取することができて、それも展示室で見ることができます」

●では最後に「大絶滅展」の総合監修を担当された矢部さんから、ここは特に見てほしい、そしてこんなことを感じてくれたら嬉しい、ということがあれば、ぜひお願いします。

「何度か申し上げていることかもしれないんですけども・・・絶滅というと、どうしてもネガティブに捉えがちだと思うんですけど、実はそうとばかりも言えない側面があることを知っていただきたいなというところですね。

展示会場は、さすがに(照明が)明るくてってことはないんですけども、デザインもすごくポップで楽しげな展示室にもなっているので、どういうふうにして今の多様な世界につながっているのか、そんなことを感じていただければいいかなと思っています」

INFORMATION

開催は来年の2月23日まで。開館時間は午前9時から午後5時まで。入館は4時30分まで。入場料は、当日券で 一般・大学生2,300円、小・中・高校生600円。福山雅治さんが音声ナビゲーターとして出演されている、音声ガイドのレンタル機器はおひとり1台650円。矢部さんもナビゲーターとして登場されますよ。

第二会場では特別企画として、福山さんが世界の秘境や辺境で撮った生き物や風景の写真を展示。つい最近取材で出かけたというガラパゴス諸島で撮った最新の写真も見ることができます。ぜひお出かけください。

詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』:https://daizetsumetsu.jp