2025/3/30 UP!

◎難波 遥(株式会社「Hands UP」の代表取締役)

『Z世代の起業家が見つめる未来「ありがとうの連鎖が生まれる地球」』(2025.3.30)

◎小倉 崇(「渋谷区ふれあい植物センター」の園長)

『育てて食べる植物園!? 「渋谷区ふれあい植物センター」』(2025.3.23)

◎後藤 章(一般財団法人セブン-イレブン記念財団「高尾の森自然学校」の代表)

『開校10周年「高尾の森自然学校」〜里山の森と人々をつなぐ』(2025.3.16)

◎三沢真実(合同会社「CAMMOC(キャンモック)」)

『「SDGs防災キャンプ」〜「いつも」を「もしも」の備えに』(2025.3.9)

◎豊島大輝(ネイチャーセラピスト)

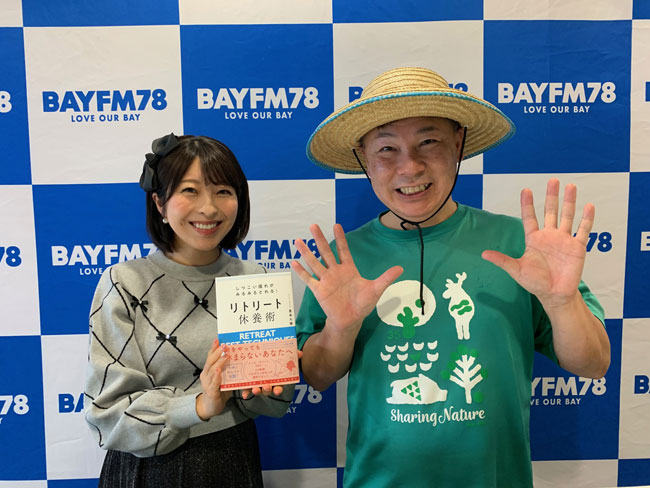

『「人」が「ヒト」に戻る旅。忙しいあなたに「リトリート=休養術」』(2025.3.2)

2025/3/30 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、Z世代の起業家、株式会社「Hands UP」の代表取締役「難波 遥(なんば・はるか)」さんです。

難波さんは2000年1月、静岡県生まれ。4人兄弟の末っ子。田んぼとお茶畑のある自然豊かな田舎で伸び伸びと育ち、高校時代には陸上の7種競技に打ち込み、なんとインターハイに出場。

そしてフェリス女学院大学在学中にHands UPを立ち上げ、代表として活動していくなら、影響力を持ちたいと考え、フェリスのミスコンテストやミスユニバーシティに出場し、見事、グランプリを受賞! 現在は会社経営の傍ら、テレビ番組でレポーターを担当されるなど、マルチに活躍されています。

きょうはそんな難波さんに起業した理由や、現在の事業内容のほか、具体的な事例として「SDGsすごろく」や「はしわたしプロジェクト」そして体験イベント「海ヨガ」のお話などもうかがいます。

☆写真協力:株式会社Hands UP

転機はフィリピンの語学留学

※まずは、Hands UPについて。学生時代に起業されたということですが、どうして会社をやろうと思ったんですか?

「私が大学2年生の時にフィリピンに語学留学で行きました。最初はほんとに勉強だけしようと思って行ったんですが、(現地の子供に)物乞いをされたりだとか、日本ではあまり見ない光景を見てしまい、これは何かこの子たちのためにできることはないかと思ったんですね。

それと、自分自身それまでの人生で、社会課題とか地球課題に対して何かをしようって思ったことがなかったので、そういう後悔もあって、何かやっていこうと思って、日本に帰ってきて地球課題に対して何かをやっていく学生団体を立ち上げたのが最初のきっかけですね」

●まず、何から始めたんですか?

「最初はやっぱり仲間を集めなくてはいけなかったので、フィリピンの留学で出会った名古屋の、同じ大学生の女の子と一緒に活動を始めました。内容としてはSDGsですね。私も高校生くらいからSDGsっていう言葉を耳にするようになって、大学でも授業でちょっとだけ聞くような機会があったんですね。

SDGsはもっと啓蒙していかなきゃいけないし、みんなが当たり前のように取り組まなきゃいけないけれども、それが特に私の世代の子たちには広がっていないなと感じたので、SDGsや地球の課題に若者が取り組みやすいような設計、仕組みづくりをしていく必要があるなと思いまして、最初はSDGsのイラストをお洒落に可愛くしていくっていうところから始まりました」

●イラストというのは、スタジオにお持ちいただいた、これですか?

「そうなんですよ~」

●ステッカーですよね?

「はい!」

●可愛い~~キラキラでカラフルですね!

「ありがとうございます! 私の高校の先輩でデザインをやっているかたがいて、その方に“SDGsを可愛くイラスト化するんだったら、どんなデザインがいいでしょうか?”って相談をして、描いていただいたものなんです。これでグッズを作ったりだとか、クリアファイルにして配ってみたりだとかというところが、ほんとに最初の入り口でしたね」

●お洒落ですよね~!

「ありがとうございます!」

●これ、ひとつひとつがSDGsの目標になっているっていうことですか?

「そうなんです! 実はこれ、18個あるんですね。SDGsの目標って17個なんですけど・・・」

●そうですよね~。

「18項目めに勝手にHands UPで、“守ろう、自分の命”というものを加えました。SDGsって結構、他者向けというか、誰かのためにっていうところがすごく多いなと感じていました。

もちろんそれがいずれかは自分に返ってくると思うんですけれども、まずは自分の命を守って、自分のことも大切にしようっていう意味を込めて、“守ろう、自分の命”という項目とイラストを付け加えて、いい感じに長方形になるようにしました」

●社名のHands UPっていう名前には、どんな思いが込められているんですか?

「Hands UPは、“手を挙げよう”っていう意味だと思うんですけれども、ここに込めた思いとしては、助けて欲しい人も手を挙げるべきであり、助けられるよっていう人も自ら手を挙げていこう、お互いに手を挙げあって、手を取り合う、そういう社会になってほしいなという思いを込めてHands UPという名前にしました」

●SDGsは2015年に国連サミットで採択されて、2030年の12月までに達成しようという世界共通の目標ですけれども、難波さんのような若い世代、いわゆるZ世代のみなさんはSDGsをどんなふうに捉えているんでしょうか?

「そうですね・・・あくまで通過点というような捉え方が多分根底にあるとは思うんですけれども、当たり前にやっていくべきこと、というような感覚なのかなと感じていますね。

私たちが住んでいる地球や環境というものを、私たちの生活によって汚してしまうことがあるのであれば、私たちの生活によってまた綺麗にしていくべきだし、それを守っていくのは自分たちを守ることにもつながりますよね。

地球上で生きている私たちは自然と共存していく必要があるということを、小学生の頃からSDGsとかで学んできている世代だと思うので、そういう考えが根本にあるのかなとは感じていますね」

(編集部注:活動するためには資金が必要になってくるので、そのことをお聞きしたら、学生団体の頃は難波さん自身がアルバイトをいろいろやって、稼いだお金を活動資金に充てていたそうです。ある時、それでは持続可能な活動にならないと気づき、サステナブルな仕組みを作って、ビジネスで社会貢献していこうと、2021年12月に株式会社にし、代表取締役に就任。

現在、活動を共にするのは、おもに20代のコアメンバー10人のほか、業務委託を含めると20人ほどで活動。また全国の学生団体と協力しあったり、仕事のクオリティーを保つため、ベテランのビジネスマンに顧問として参加してもらっているそうです)

課題解決のための事業展開

※改めてなんですが、現在はどんな事業を展開されているのか、教えてください。

「今ふたつの事業をやっています。ひとつめがソーシャルクリエイティブ事業で、もうひとつがAI (アイ)ヒーロー事業です。私たちの会社は、まずやっぱり課題を解決していきたいっていう思いがありまして、そのアプローチ方法としてふたつとっています。

ひとつめは、広くビジネスを展開している企業のかたがたと手を取り合いながら、“社会貢献できるプロジェクト”を一緒に作って、事業を回していこうっていう新規事業の開発をやっています。

AIヒーローのほうは、“人を育てる”というところにフォーカスしています。これまでいろんな企業さんと手を取り合いながらやってきたんですけれども、やっぱり地球の課題がほんとに多いので、一企業さんとやっているだけだと間に合わないなっていうことを感じてきました。

そういう課題に興味がない子たちに興味を持ってもらって、課題解決できる能力を身に付けてもらって、貢献をしていく人たちを増やしていこうっていうようなサービスを始めました。

それがAIヒーローというサービスです。サービス内容としては、AIって今では結構みなさん聞くと思うんですけれども、AIのプロンプト能力、指示を出す能力だったりとかを、学生さんに無料の学習を提供させていただいて、スコアリングをして、彼らと企業さんをマッチングするっていうサービスをやっています。

AIを使うことによって、いろんな課題解決に貢献できる人材になると思うので、そういった子たちをいい企業さんとマッチングをして、さらにビジネスを加速していくっていうところをお手伝いしている事業ですね」

地球を作る「すごろく」!?

※Hands UPの資料を見て、番組として特に気になったのが、ソーシャルクリエイティヴ事業の中の「SDGsすごろく」と「はしわたしプロジェクト」なんですけど、それぞれ具体的にどんな事業なのか、教えてください。

「SDGsすごろく、これはDream Earth Tile(ドリーマースタイル)という名前でやらせていただいているんですけれども、大学2年生の時に作ったゲームで、東大生の子たちと一緒に作りました。SDGsを小学生の子供たちでも楽しく学べるようなゲームになっています。ルールとしては自分が国のトップになったつもりで、すごろくに参加するんですね。

すごろくって普通、すごろく盤を囲んでいる人たちはみんな敵になると思うんですけど、このゲームの場合は、“ひとつの地球を作り上げる仲間”みたいな形で参戦してもらって、時間内の20分間で、何個のSDGsの課題が解決できました! ってところを、ほかの地球と競い合うっていうゲームになります。

なので、自分が地球を作る感覚を養って欲しいなと思ったりだとか・・・例えば友達に絆創膏をあげるとか、そういった優しさもSDGsにつながっているんだよ っていうところを、若い学生の子たちにもわかってもらえたらな~っていう思いでやっているプロジェクトで、企業さんとか学校で研修をさせていただいております」

●いいですね~。他人事として捉えがちですけれども、ちゃんと自分事として捉えられるようになりますよね~。

「そうですね。あともうひとつの“はしわたしプロジェクト”は、障害を持ったかたがたに間伐材を使って割り箸を作ってもらいます。割り箸には箸袋が付いていると思うんですけれども、箸袋を私たちのお洒落なSDGsのイラストにして、さらに企業さんのロゴだったりキャラクターとコラボをすることができるんですね。

そういったイラストを入れることで、企業さんの広告物にもなるということで、企業が広告を出すだけで社会課題の解決にアプローチができるような商材を作ったというプロジェクトですね」

●ほかにもイベントもいろいろやっていますよね?

「そうですね。やっぱり私自身もひとつの体験から、課題解決をしていこうって思いが芽生えたので、オフラインの体験を多くのかたがたにしてもらう重要性をすごく感じています。

そこで例えば、“海ヨガ”っていうイベントをやっているんですね。ただ単に海でヨガをする! っていうイベントでして、海でヨガをすると本当に砂の温かさだったり太陽の光だったり波の音だったりとか、自然をすごく感じることができるんですね。

そういったことを感じてもらって、やっぱり自然が好きだな~とか、地球が好きだな~って思ってもらうことが、何かしら貢献しようって思うことの原点につながるかなと思っていて、そういったイベントもやらせていただいております」

自転車で日本一周!?

※話は変わりますが、自転車で日本一周をされたんですよね。なぜ自転車で日本を一周しようと思ったんですか?

「これはHands UPを通じて、人の課題を見つけて、それに対して何かプロジェクトを産んだり、事業を作ったりっていうことを若者とやってきたんですけれども、その時に課題に感じていたのが、今の子たちとか私自身も含めてSNSからいろんな情報を得るので、人の課題もSNSから情報を得たりするんですよね。

SNSの情報って結構、色が付けられていたりとか、誰かの思いにいろんな人の思いが組み合わさった状態で誰かに届いてしまうことって、良くも悪くもあると思うんですね。

何かプロジェクトを作って、それが終わりましたってなって振り返ると、“あれっ? 結局これって誰の課題を解決したんだっけ?”ってなって・・・社会の中ではこれが課題だよねって思われているけれども、一個人がその課題を本当に持っているかが、ちょっとずれちゃっているなって思ったときがあって・・・。

これはダメだと・・・私自身が人の本当の課題、そこにある人の課題をしっかりと耳で聞いていかなければならないなって思いまして、ひとりひとりの話を聞くには車より、自転車のほうがみんな話しやすいなと。日本の課題を聞きに行こう! っていうところで、日本一周を始めたっていうのがきっかけでしたね(笑)」

●え~〜! 実際に日本一周しながら、いろんな人のお話を聞いたっていう感じだったんですか?

「そうですね・・・だったんですけど、振り返ってみると、おじいちゃんとかおばあちゃんと話していた(笑)って感じなんですけど・・・課題とかも聞けたりだとか、普通にどういう人たちが生きていて、今ってどんな暮らしがそこにあるのかな~っていうところをちょっと探れた期間になりましたね」

●改めて自転車で日本一周を果たして、どんなこと感じました?

「東京と地方って全然違うのかなって思っていたんですよね、最初は。でも振り返ってみると、日本って大体全部同じような感じだなって(笑)、まとめると。東京で活動していると、地方との差を感じてしまうことって、いろんな面であったんですけれども、みんなの笑顔とか生活とか、“物価が上がったよね~、下がったよね〜”とか、そういう会話って変わらないから、差を感じなくていいんだなっていうところも感じましたね。

あとはいろんな人が生きていて、いろんな生活スタイルがあるので、自分自身も今の生活スタイルにハマらなくてもいいんだな~みたいなのを感じたりだとか、本当にさまざま、色とりどりだな~っていうのを感じましたね」

(編集部注:日本一周は基本的にはひとりで行ない、各地にいる知り合いや起業家仲間にお世話になりながら、仕事の合間に時間を作って、コツコツと自転車旅を続行。当初、半年の予定がなんと2年かけて日本一周をやり遂げたそうです。

行く先々ではたくさんの出会いがあったそうですよ。中でも山口で出会った農家のおじいちゃん、おばあちゃんたちのグループとは一週間ほど、一緒にご飯を食べるなどして過ごし、今でもつながっているとのことです)

100年先を見据えた取り組みを

※Hands UPを法人化して、3年4ヶ月ほどが過ぎました。自分が思い描いていたように進んでいますか?

「正直、まあ~30点くらいかな~と、自分自身を振り返ると・・・仲間は100点満点なんですけれども。やっぱり毎日ビジネスをしていくと、できないことの積み重ねで、私はなんでこんなに(できないんだ)もっとできるようになったらなって思うことが多いんですけれども、それも含めて全部楽しいな~って思いますね。

新たな世界を見せてくれるのが、今ビジネスの世界だなって自分自身は感じているので、できないことを克服していって頑張りたいなって思っています。今後の新たな目標ができたりしたので、次のステップに進ませてくれる、成長させてくれるのがHands UPだなというのは感じていますね」

●SDGsという視点でいうと2030年が目標達成のリミットということで、あと実質5年ほどになりましたよね。どんな思いがありますか?

「そうですね・・・あっという間ですよね~。私が活動を始めた時は、あと10年もあるなって思っていたので、ついにあと5年になってしまったかという感覚なんですね。

あくまで5年間っていうこの区切りはあると思うんですけれども、やっぱり私たちは10年20年100年先を見据えた取り組みをしなければならないと思いつつも、私たちで決めた目標だと思うので、そこはなんとしても全人類で達成をしていくという、もう一度気合を入れ直して頑張らなければならないなというふうには思っていますね」

●難波さんは25年後に50歳になりますけれども、その時、私たちの母なる星「地球」は、どんな地球であってほしいですか?

「そうですね・・・地球・・・すごく難しい(苦笑)」

●壮大な質問ですけれども・・・(苦笑)

「そうですね・・・例えば、ですけど・・・地球が言葉を発するなら、私たち人に“ありがとう”って伝えたくなるような人類であるべきだなと思いますし、人も地球に“ありがとう”っていう、ありがとうの連鎖が生まれているような地球になっていたら、あったかいなって思いますね」

産休のご挨拶、そして!

※ここまでマルチに活躍されているHands UPの難波 遥さんにお話をうかがってきましたが、実は私、小尾渚沙は来月4月から産休に入らせていただきます。

5月下旬の出産予定です。初めての妊娠出産で不安なこともたくさんありますが、頑張って元気な赤ちゃんを産んでまいります。みなさんにいいご報告ができますように、そして産後、益々パワーアップした小尾渚沙をお届けできますように、毎日楽しんで過ごしていきたいと思います。

その間、私に代わって、この番組「THE FLINTSTONE」のパーソナリティを担当してくださるのが、難波さんなんです!!

「そうなんです~」

●難波さん! あとをよろしくお願いします!

「がんばります! こんなに素敵な小尾さんのあとをしっかりと引き継げるように・・・大先輩ですので。

地球のことを、いろんな角度からお届けできるように、いろんな素敵なゲストのかたがたがいらっしゃると思うので、楽しくお話をして、みなさまにお届けできたらいいなと思っております。そして小尾さん、頑張ってください!」

●ありがとうございます! 頼りにしています! 難波さん!

「ありがとうございます!」

INFORMATION

難波さんが代表を務める「Hands UP」にぜひご注目ください。人材を育てる「AI(アイ)ヒーロー」や、社会や地球の課題に取り組む「ソーシャルクリエイティヴ事業」、それぞれの事業内容など、詳しくはぜひオフィシャルサイトでご確認ください。

◎Hands UP:https://handsup-sdgs.com

2025/3/30 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. WAITING ON THE WORLD TO CHANGE / JOHN MAYER

M2. TITANIUM / DAVID GUETTA feat. SIA

M3. HEROES / DAVID COOK

M4. BEAUTIFUL DAY / U2

M5. Young Bloods / 佐野元春&the coyote band

M6. WIDE AWAKE / KATY PERRY

M7. EARTH / LIL DICKY

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/3/23 UP!

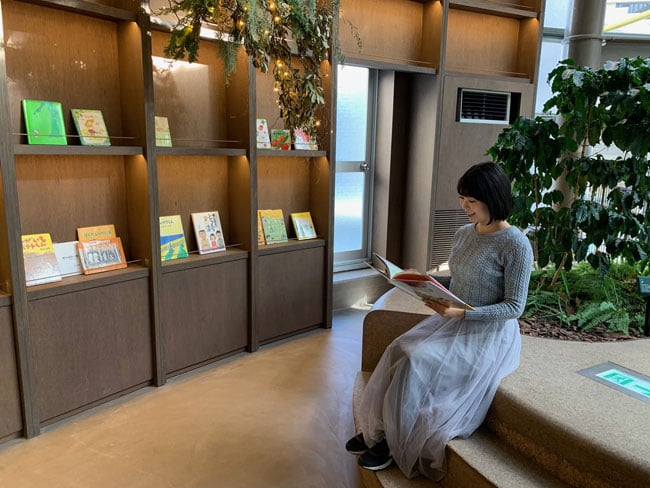

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「渋谷区ふれあい植物センター」の園長「小倉 崇(おぐら・たかし)」さんです。

日本一小さな植物園といわれている「渋谷区ふれあい植物センター」は渋谷駅から徒歩10分ほどの所にあります。“こんなところに植物園!?”という感じの穴場スポットで、実は若い女子たちや、カップルに大人気なんです。

そんな「渋谷区ふれあい植物センター」にお邪魔して、園長の小倉さんに施設や、植栽してある植物の特徴のほか、都市農業の新たな可能性を追求するNPO法人の活動などについてお話をうかがってきました。

コミュニティ型の植物園〜農と食の地域拠点

※「渋谷区ふれあい植物センター」は2023年7月にリニューアルオープン。ガラス張りの建物の中に温室のような広い空間があって、植物はもちろん、お洒落なカフェや、図書館のようなライブラリー・スペースがあったりと、一般的な植物園とはちょっと違う都会の中のオアシスのような雰囲気です。

まずは「渋谷区ふれあい植物センター」がいつ頃、どんな経緯で生まれたのか、お話しいただきました。

「2005年にゴミの焼却場ができて、それに伴って地域還元施設という建て付けでこの植物園はできました。その関係もあって、ゴミを焼却する際に出る熱、それを電気に還元してこの植物園に送っていただけるので、うちの植物園の電力は9割以上、ゴミ焼却の時の”ゴミ発電”って言うんですけど、その電力で賄っていますね」

●ゴミの焼却時に発生する熱を利用して発電した電気で賄っているってことですね!

「そうです、そうです!」

●今はソーラー発電とかで(電力を)賄う施設も多くなっていますけれども、清掃工場の熱で、っていうのはいいですよね~。

「結構面白いと思いますよ。無駄がないというか・・・」

●「日本一小さな植物園」として若いかたにも人気があるということですけれども、リニューアルされたあとの特徴としては、どんなことが挙げられますか?

「建物自体のコンセプトが“農と食の地域拠点”っていうことで、ここを起点に都市農業“アーバン・ファーミング”の魅力だとか、そういったものをどんどん伝えていきたいと思っているんですが、敢えてここにいる植物は、ハーブだったり熱帯果樹だったり全部食べられたり、生活に取り入れられるようなものだけを栽培をしています。

その植物自体も生まれたばかりの若い子たちを入れていて、それは何故かというと、植物が好きなかたがた、あるいは地域のかたがたをお招きして、ここで毎月のように植物の育て方をみんなで学んでみんなで育てる、つまり植物を育てると同時に、ここの植物園のコミュニティも一緒に育てていけるような、そんなコミュニティ型の植物園っていうのが特徴だと思います」

●園内に植栽されている植物は全部食べられるんですか?

「食べられますね」

●具体的にどんな植物が何種類ぐらいあるんでしょうか?

「お子さんから、みなさん知っているような植物でいうと、パイナップルとかバナナとかマンゴーというようなものから、ちょっと珍しいところではコーヒーだったり、最近だとカカオなんていうのも植えています。

そういったトロピカル・フルーツが大体園内で50種類くらい、それと外のお庭のほうでは、ローズマリーとかラベンダーとか、そういったハーブ類がやっぱりこれも50種類くらい、なので大体100種類くらいの作物が育っていますね」

●「農と食の地域拠点」というコンセプトは素晴らしいな〜と思うんですけど、このコンセプトにしようと思ったのはどうしてなんですか?

「これ(アイデアは)渋谷区なんです」

●へぇ~!

「渋谷区さんがお考えになられていて、私たちもいろいろお話させていただく中で、東京のど真ん中で日本一小さいとはいえ植物園があることって・・・例えば、そうだな・・・来園者がいちばん多い植物園ってどこだかおわかりになります? 人気の植物園っていわれているところ・・・」

●え~っ、どこだろう〜?

「京都府立植物園と言われていまして、確か25万平米だったかな〜? ちょっと想像できないぐらい広い所なんですけど、私も一度おうかがいしたことがあって、温室だけでも1000種類以上の植物があるような場所なんですね。

通常の植物園ですと、みなさんその植物を見て“わぁ~すごい! わぁ~すごい!”という植物の凄さ、あるいは愛でたりっていうところが多いと思うんですね。

私たちの場合は、繰り返しになっちゃいますけど、すごく狭いところで・・・都会の中で植物園を通じて何がしたいかっていうと、緑の大切さとか自然の素晴らしさみたいなものを発信していきたいと思っています。そういう意味でいうと、愛でるのではなくて、もっと生活に密着した部分で、育てたり食べたりっていうことで“農と食の地域拠点”というコンセプトになっていると思います」

水耕栽培施設「ファームラボ」

※園内を見学していて、特に気になったのが「ファームラボ」と「ミュージック・オブ・プランツ」なんですが・・・まずは「ファームラボ」とは何か教えていただけますか。

「ファームラボは、私たちのオリジナルの水耕栽培施設です。通常の水耕栽培の野菜って(みなさん)食べたことがあるかもしれないんですが、私も10年前に食べた時はちょっと水っぽいかなって感じがしたんですね。

うちの水耕栽培は灯りが白色の一色ではなくて、赤・緑・青っていうふうに色を分けているんです。そうすることによって太陽光の光源の色を分けて、作物によっては例えば、ほうれん草は鉄分が多い野菜って言われますけど、ほうれん草を育てる際は赤だけを2時間強くずーっと当て続けてあげると、鉄分だけをほうれん草の中で上げることができるっていうような、太陽光と植物の生理をうまく自分たちでコントロール、って言い方は変なんですけど、うまくその性質を利用しながら育てる水耕栽培施設になっていますね」

●野菜によって光を変えているんですね~。

「そうなんです」

●今どんな野菜を育てているんですか?

「今はルッコラとかリーフレタスのようなサラダ野菜から、ちょっと変わったところではパクチーとか、あるいは食べられるエディブル・フラワーなんかも育てています。これらは全部、お昼とか夜に2階のカフェでサラダボールとして提供しています」

植物のパルスを音楽に!?

※続いて「ミュージック・オブ・プランツ」。小さな洞窟のような空間に不思議な音楽が流れていました。これは何なんでしょうか?

「あれは、まあ確かに音楽ではあるんですけど・・・もともとあそこでやりたかったことは、植物が生きていることを目で見ること以外で何かできないかなと考えたんですね。昔、私が白神山地に行った時に“白神山地の守り人”っていうおじいさんにガイドしていただいたんですけど、おじいさんが聴診器を持って森の中に入って行くんですね」

●へぇ~〜!

「で、スギとかブナにその聴診器を当てて“、水管”、根っこから水を吸い上げる“シャ〜”っていう音を聴かせていただいたことがあったんですね。そうやると確かに実際に生きているって感じがわかるな~と思って、なんか聴覚でできることがないかな〜と考えていた時に・・・。

友人でサウンドデザイナーの松坂大佑さんってかたがいらっしゃるんですけど、彼はフィールドワークで、木や森とかの音を録っている人です。

彼に“果樹が生きているようなことを表現できる音楽手法はないかな?”って聞いた時に、“生態電位(せいたいでんい)”っていう、人間にも植物にも微弱なパルスが流れているから、そのパルス、生態電位を採取して、それをドレミファソラシドに変換すると音楽のように作れますよ!“って教えてもらったことがありました。

“あっ! それは面白いね!”っていうので、春夏秋冬それぞれに園内の作物、今はジャボチカバとパイナップルから生態電位を採って、それぞれ波形が違うんですけど、それをドレミファに変換して楽器の音を当てて流すっていうのをやっています」

●へぇ~~。

「なので、植物が生きているリズムというか律動みたいなものが、音になって聴こえると思っていただければいいかな~と思いますね」

●具体的にはどういうふうに音楽にしていくんですか?

「例えば、リニューアルオープンした最初の時は、ヤシとバナナとマンゴーで植物の音楽を作ったんです。まずヤシの場合は、生態電位を採ってみると、すごく太くて短い模様がポンポンボンって出てくるんですね。

こういうものなのかな〜と思って、今度はバナナの葉っぱ(の生態電位)を採ると、バナナの葉っぱはゆる~い右下がりの曲線、カーブのようなものを出しました。マンゴーどうだろうと思って葉っぱにやったところ、細かな点々みたいに、ばぁ~っと星屑みたいに出てくるんですね。

それぞれを一度、ヤシだったらヤシの太くて短いものをPCに取り込んで、その取り込んだものをドレミファソラシドの音階に変換して、それに楽器の音を当てます。

なので、さっきのココヤシだと太くて短いので、これはベースのような低音しようということで、オーボエのような太〜い音にしました。バナナのように綺麗なカーブを描いているものは、鈴のような音を当てる。ちょうど“リーンリーン”っていうのが軌道に合うんですよね。

そこにプラスして、ちょっと“ふわふわふわふわ~”って浮いているような不思議な電子音みたいなものを、マンゴーの“チカチカチカチカ~”という星屑の音に当てて、その3つを合体させ、ひとつの音楽のようにして流しています」

植物園らしいカフェ、こだわりの食材

※いろんな趣向を凝らした「渋谷区ふれあい植物センター」、その2階にあるカフェではオリジナルブレンドのコーヒーやハーブジンジャー、クラフトビールやワインなどのほかに、ピザやハンバーグなどの本格的なフードも楽しめます。

●食材にもなにかこだわりはありますか?

「あそこのカフェを作るにあたっては、コンセプトを考えて、“植物園が考える新しいファミレス”っていうのをコンセプトにしたんですね。植物園って小っちゃいお子様から、おじいちゃんおばあちゃんまで、いろんなかたがお越しになるので、みんなが大好きで美味しい!って食べてくれるメニューにしようと。

なんですけど、そこに植物園らしいとか、今の私たちらしさやこだわりでいうと、野菜とか原料にすごくこだわったり・・・あとは夜になるとハンバーグが人気メニューなんですけど、ハンバーグって牛肉と豚肉の合い挽きなので、牛はオーストラリアのグラスフェッドビーフ、豚はメキシコのナチュラルポークとかですね。

それは“アニマル・ウェルフェア”と言って、飼育されている状態から動物たちが幸せを感じるような飼育をしているものであったり、っていうふうにトレーサビリティが追えて、環境にもダメージを与えないようなものっていうことで、すごく気をつけながらメニューを出していますね」

●カフェから出る生ゴミもコンポストで処理されているんですよね?

「そうですね。コーヒーかすはコーヒーかすで、コーヒーかす専門の堆肥の会社さんと、今実証実験の取り組みをしています。それ以外の食べ物の残渣、残りは今バッグ型のコンポストで堆肥にして活用しています」

●屋上も見させていただきましたけれども、ビールのホップなども栽培されているんですね?

「そうですね。(植物園の)中では果樹をやっているんですけど、熱帯果樹以外にも自分たちが楽しめるようなものを中心に育てて、そこから集まった人たちとコミュニティ化したいと思っているので、ホップでクラフトビールを作ったり・・・。

あとは、茶摘みまでは3年ぐらいかかるんですけど、みんなで“渋谷茶”と言って、江戸から明治の頃にかけて渋谷には結構お茶畑が広がっていたんです。そこで育てられた原木をたまたま発見することができて、それを苗にして育てたりとかしています。

そしていろんな植物を通じたカルチャーとかコミュニティみたいなもの作っていきたいと思っているので、今ビールは50名くらいの人たちで毎月1回集まったりしていますね」

●それはボランティアってことですか?

「そうです、そうです! 渋谷区のかたも多くいらっしゃいますけど、東京都以外からも来てくれるかたもいますね」

都市農業「アーバン・ファーミング」

※小倉さんは、都市農業の新たな可能性を追求するNPO法人「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の代表理事でもいらっしゃいます。この「アーバン・ファーマーズ・クラブ」では、どんな活動をされているのですか?

「都会でも、簡単に言えばプランターひとつ置いて、自分たちが食べたくなるような野菜の育て方を知って、みんなで育ててみんなで食べることができるような、そんな社会を作りたい。その礎になるような形ということで、まずは都会の象徴のような、この渋谷のど真ん中でアーバン・ファーミングを実装するためのいろんな活動をしています」

●渋谷エリアには何か所ぐらい活動場所があるんですか?

「今は原宿と渋谷、恵比寿にそれぞれ畑を置いています。今3ヵ所ありますね」

●都会のど真ん中に畑っていうのがちょっと想像できないんですけど、どういう畑なんですか?

「プランターの大きなものと思っていただければいいんですけど、例えば原宿にあるのは東急プラザ表参道原宿っていう商業施設の中に、2メートル四方のプランターを4基置かせていただいているんですね。

そこでは、原宿にも3園、保育園があって、そこの保育園の子供たちと、春はサラダ野菜の種まきをして収穫してサラダを食べる。それが終わってからは今度は、ニンジンの種まきをして秋に収穫して食べるっていうような、食育みたいなことをしております」

●小倉さんが「渋谷区ふれあい植物センター」の園長をやることになったのも、そういった「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動があったからっていうことなんですね?

「そうですね。私達自身が掲げているのは“未来を耕そう”っていう言葉で、社会にアーバン・ファーミングを実装しようと思っているんです。

いちNPOだけではなくて、行政とかの力を借りてやることによって、もっとその実装のスピードが速くなったり、拡散力が広くなるんじゃないかと思って考えている時に、ちょうどこのふれあい植物センターのリニューアルのプロポーザルのお話をうかがって、もし僕らでできるんだったらと思って、指定管理者に手を挙げさせていただいたって感じですね」

●渋谷区の中学校の屋上に菜園を作るプロジェクトが進行しているということですけれども、これも「渋谷区ふれあい植物センター」の取り組みなんですか?

「これは、私たちのNPOアーバン・ファーマーズ・クラブの取り組みです。私自身が農的なことに興味を持ったのがやはり東日本大震災で、アーバン・ファーミングは食料自給という防災的な観点でも価値があると思っています。

今、南海トラフとか、ああいったものがいつ来てもおかしくないと言われている中で、小学校中学校の屋上あるいは校庭に菜園があれば、仮にまた大きな地震が来て1日か2日物流が止まったとしても、そこの生徒たちはその野菜で何とか食べつなぐことができる、そういう仕組みが作れればいいなぁと思っています。

僕たちは、ちっちゃいNPOだから予算もあんまりないんですけど、自分たちのお財布でプランターを買って、お付き合いのある学校の屋上に(菜園を)作らせていただいて、生徒さん達と一緒に育てたり授業したりとか、そんなことを昨年の10月くらいからさせていただいていますね」

●学校の屋上に菜園を作る活動が、渋谷区からどんどん全国に広まったらいいですよね~。

「おそらく今、子供食堂って全国に1万件超えるぐらいになっているじゃないですか。あれも多分ひとつかふたつの取り組みから広がっていったと思うので、子ども食堂以外にも“子供菜園”みたいなのが、ばぁーっと広がっていってくれたらいいなと思いますね」

(編集部注:小倉さんが「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動を始めるきっかけになったのが、先ほどもお話がありましたが、東日本大震災なんです。原発の事故もあり、首都圏での食料の流通が滞ったときに、当時、お子さんが生まれたばかりだったこともあってこの先、どうやって子供を育てていくのかと、不安と恐怖を覚えたそうです。

もともと雑誌の編集者で、東京で家庭菜園をやりたかった小倉さんは、たまたま知り合った相模原の若い農家のかたに手解きを受けて、農業を始めることに。そして編集者の勘で、都会と農村を掛け合わせるような活動は面白いと閃き、「アーバン・ファーマーズ・クラブ」を始めた、ということなんです)

やることは「植物のファン作り」

※ほかに「渋谷区ふれあい植物センター」らしい取り組みはありますか?

「私たち、家庭菜園講座をずっとやっているんですけど、ここが“農と食の地域拠点”として最終的にみなさんに手渡したいことって、やっぱり植物って美しいとか美味しいとか楽しいとかなんですよね。

その植物の素晴らしさみたいなものを、もし受け取っていただいたら、できたら家に帰ってご自分で、どんな種類の野菜でも植物でもいいので、タネを蒔いて育ててもらいたいなと思うんですね。

なので、それにつながるようないろんなイベントをやっているんですけど、例えば、野菜とかハーブのタネも、プランターにパラパラって蒔いて足りるくらいの量に小分けして、1袋20円とか50円で販売したりとか・・・あとはコンポスト講座、さっきの堆肥にする講座、あれも毎月やっていたりとか・・・。いろいろとみなさんにとって、ためになるようなこともいっぱいやっていますし、あとはビールだったりとか、お酒も造ったりもしています」

●この日本一小さな植物園に来園されるかたが、どんなことを感じ取ってくださったら嬉しいですか?

「本当に都会でも、土とタネとお日様と水があれば、どんな植物でも育てることができます。単に愛でるものではなく、ぜひ自分たちの生活に(植物を育てることを)取り入れてもらえたらいいなと、植物のファンになってくれたらいいなと思っています。

いつもスタッフと話しているのは、とにかく僕たちがやることは”植物のファン作りをすることだよね!”と話しているので、ぜひどんな形でもいいので、“植物最高だな~!”と思ってくれたらいいですね」

INFORMATION

食と農の地域拠点「渋谷区ふれあい植物センター」にぜひお出かけください。ガラス張りの温室のような空間にいるだけで癒されると思いますよ。

1階には柑橘類や熱帯系の果樹などの植物と、水耕栽培のファームラボ、2階にはカフェとライブラリー、3階にはトークショーなどに使われる多目的スペースがあります。そしてイベントのときだけ解放される4階の屋上ではお茶やホップなどが栽培されています。植物のパルスをもとに作った音楽「ミュージック・オブ・プランツ」は1階の中央にある小さな洞窟のような部屋で聴くことができますよ。

「渋谷区ふれあい植物センター」の開園時間は午前10時から午後9時まで。休園日は月曜日。入園料は小学生以上100円です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎渋谷区ふれあい植物センター:https://sbgf.jp/

小倉さんが代表を務めるNPO法人「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動にもぜひご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎アーバン・ファーマーズ・クラブ:https://urbanfarmers.club/

2025/3/23 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. GARDEN OF DELIGHTS / LISA LOEB & NINE STORIES

M2. FLOWER GROWN WILD / BRYAN ADAMS

M3. BOTANICAL GARDENS / LORRAINE BOWEN

M4. SPRING SONG / LINDA LEWIS

M5. 存在 / WANIMA

M6. WILDFLOWERS / RELISH

M7. THE GOOD LIFE / TONY BENNETT & FRANCO DE VITA

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/3/16 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般財団法人セブン-イレブン記念財団「高尾の森自然学校」の代表「後藤 章(ごとう・あきら)」さんです。

2015年4月に設立され、今年開校10周年を迎える高尾の森自然学校は東京の西、八王子市に広がる里山の森を保全するなど、いろいろな活動に取り組んでいます。

高尾の森自然学校のフィールドは、もともと薪や炭を取る里山の森として使われていましたが、時代の流れで利用されなくなり、暗い森になっていたそうです。

そこで、東京都とセブン-イレブン記念財団の協働事業として、森の手入れを行ない、明るい森に再生。植物や動物の多様性を守りながら、その一方で一般のかたに親しんでもらい、自然について学ぶフィールドにもなっています。

面積は26.5ヘクタール、東京ドームおよそ6個分! 四季折々、いろんな表情を見せてくれる森には散策路があって、子供たちが遊べる遊具やベンチも設置。土日と祝日には原っぱが解放され、昆虫観察などもできるそうです。

森には、管理棟で受付さえすれば、どなたでも自由に入れます。また、事前に予約すれば、スタッフが森の中を案内してくれるそうですよ。

きょうは高尾の森の、動植物の特徴のほか、森と人々をつなぐ体験型のプログラムやボランティア活動のお話などうかがいます。

☆写真協力:高尾の森自然学校

植物300種、野鳥50種

※高尾の森自然学校のフィールドには、どんな樹木が多いんですか?

「里山の森ですので、そこで使っていたコナラやクヌギなどのどんぐりがなるような、そういった木がいちばん多くて、それ以外にもヤマザクラだったりツツジ、そういった樹木たちが多いと思います」

●種類としては何種類くらいあるんですか?

「樹木だけ、というのは数えてはいないんですね。植物全体ですと、毎月調査をしているんですけども、300種類を超える植物が見られます」

●野鳥などの生き物も多いんじゃないですか?

「そうですね。野鳥は冬、樹木が葉っぱを落としている時期がいちばん見ごろなんです。コゲラだったりアオゲラといったキツツキの仲間だったり、メジロやエナガなどの小さな野鳥たち、そういったものがたくさん見られます。確認できているのは約50種類くらいですかね」

●へ〜! 貴重な動植物に出会うこともありますか?

「今お話した鳥の中だと、例えばオオタカだったり、ノスリといったタカの仲間だったり、フクロウは夜だけここにいたり・・・。希少なものでしたら、沢が流れているので、そこでホタルが見られたり・・・あと一昨年、ここでキツネが繁殖して、キツネの親子が見られたり、そういったこともありました」

●自然学校のスタッフとして森の手入れもされるんですか?

「ここはボランティアのかたと一緒に整備をすることが多いんですね。暗い森になった原因の笹を刈ったりとか、増え過ぎてしまった木の一部を間伐したりして、森を明るくするような手入れを基本的にしています」

●木を植えたりとか、そういうことはされるんですか?

「木は基本的には植えていなくて、森を明るくすることによって、ここにもともといる植物、動物たちが増えるように、そしてまた周りから入ってくるようにということを目指しております。

森の手入れをすると本当に見違えるほど明るくなるんですね。1〜2時間くらいのボランティア・サークルの活動だけでも、真っ暗だった森に太陽の光が入ってきたっていうことを感じることができます。

そうすると例えば、明るくなったところに、春になるといろんな草花が花を咲かせたり、明るくなったことを生き物たちが感じて、また戻ってきてくれたということを感じることがよくありますね」

(編集部注:先ほど、高尾の森自然学校のフィールドには、基本的に木は植えないというお話がありましたが、後藤さんによると、全国で「ナラ枯れ」という木の病気が流行っていて、高尾の森も例外ではなく、コナラなどが枯れているそうです。そこで今後、枯れた木は伐採し、森の中にある苗の移植を検討しているとのことでした)

自然を体感! 大人の植物観察会

※高尾の森自然学校では、体験学習ということで、いろんなプログラムを実施されています。具体的にはどんなプログラムがあるのか、教えてください。

「ここではこの森を再生しながら、帰ってくる生き物を観察したりとか、手入れの時に発生した間伐材を利用したクラフト、そういったものを中心としながら地域の自然と、そして地域の文化を学ぶようなプログラムをやっています。

ここでやっているものとしては、例えば昆虫観察会、連続プログラムとしてやっているんですね。春はチョウ、夏はホタルやカブトムシ、秋はバッタ、冬は冬越しする昆虫といった、1年を通じてここにいる昆虫たちを観察して学んでいくプログラムだったり・・・。

野鳥観察のプログラムとしては、夏鳥と冬鳥というのがすごく特徴なんですけれども、その観察にプラスして、野鳥の巣箱を設置して、1年間子育てに使った巣箱と新しい巣箱を取り替えて、使った巣箱の材料を観察しながら、どんな材料を使っているんだろうか・・・。

例えば街に近いところだったら人工物を多く使っていたり、森の奥のほうだったら自然素材を多く使っていたり、そういった違いだったりを鳥の目になって環境を見るようなことを行なっていたり・・・。

また少し変わったものとして、お子さんが学ぶプログラムが多いんですけれども、やはり大人のかたにもたくさん来ていただきたいと思っておりまして、『大人の植物観察会』といった名前で、森を歩きながら季節の植物を観察します。

で、大人のプログラムですので、その植物だけじゃなくて環境、森自体の自然を感じるような、木を触って感じたりとか、流れる沢の水を感じたりとか、森の中に寝っ転がって、森の木々の音、鳥の鳴き声を静かに感じるような、そういった自然を感じながら行なうのが自然観察会、そういったこともやっています。

また、自然が好きな人はたくさんいるんですけども、そうじゃなくて、小さなお子さんだったりとか普段、森に入らないような人たちにも森を、自然を学んでもらったり感じてほしいということで、『森の音楽祭』というプログラムをやっています。これは、例えば中学校さんの吹奏楽部だったり太鼓部だったり、そういった子供たちが森の中で音楽を演奏する、それをみんなで楽しみながら、自然の入口になるような、そういったプログラムもやっています」

森と畑のボランティア活動

※先ほどもお話に出てきましたが、ボランティアを募集されているんですよね?

「ボランティアとして、『森のお手入れボランティア』っていう森の手入れをするようなボランティアさん、そして『畑クラブ』という、ここにある畑の一部を手入れするボランティアさん、あと子供たちの活動で『森のジュニアボランティア』、この3つのボランティア活動をやっているんですね。いずれも一般のかたをホームページ等で募集して行なっています」

●随時募集されているんですか?

「『森のお手入れボランティア』と『畑クラブ』は随時募集です。『森のお手入れボランティア』は月に3回、『畑クラブ』は月に1回(の活動)なんですけど、これは随時募集しておりますので、ホームページからいつでも応募することができます。『森のジュニアボランティア』だけは、1年間通じて学んでもらいたいと思っていますので、3月から4月ぐらいに1年間の募集をして、年間そのメンバーで活動するという形でやっております」

小笠原諸島と高尾の森

※後藤さんが高尾の森自然学校のスタッフとして活動するようになったのは、なにかきっかけのようなものがあったんですか?

「私は大学にいた時に、生き物を守るための研究、『保全生態学』というんですけれども、生き物の生き様、生態を研究しながら、自然を守っていくにはどうしたらいいかということを研究する学問なんですね。

大学で研究しながら、それをたくさんのかたに伝えていかないと守っていけないというふうに感じまして、大学を卒業して大学院を出た後に、高校の教員だったりとか、NPOの職員として仕事したりとかいろいろやっていたんです。そんな時にこの高尾の森自然学校の募集にすごく運命的なものを感じて応募して、それからこちらで活動するようになりました」

●「保全生態学」は、具体的にどんな研究をされていたんですか?

「保全生態学は生き物の生態を研究しながら、絶滅が心配される生き物だったりとか、失われている自然をどう守っていけばいいのかっていうことを研究する学問なんですね。私はその中で、大学の頃は小笠原諸島、そこに生息する絶滅危惧の植物の生態を調べて、その減っている原因を解明しようということを大学院の最初の頃にやっていました。

そこから今度は関東の東京の近辺で、小学校に小さな池『ビオトープ』を造って、そこに来る生き物たちや、周りの環境を知ることができるんじゃないかということで研究しながら、子供たちに周りの環境を伝えていく、そういったことを研究の生業にしておりました」

●高尾の森もやっぱり魅力的なフィールドですよね?

「そうですね。小笠原諸島はすごく固有種が多くて、あそこにしかいない生き物がいるんですけども、高尾の森のような里山も、日本にしかないすごく貴重な環境で、そして人が(森を)使われなくなることによって、失われつつあるというところで共通点があります。そういった意味では高尾の森もすごく魅力的な場所だと思っています」

地域で活かす里山の森

※これからの時期、高尾の森自然学校のフィールドは、いい季節を迎えるんじゃないですか?

「そうですね~。落葉広葉樹は冬は葉っぱを落とすので、春はいちばん明るくて見通しもいい時期なんですね。そうすると太陽の光を浴びて林床(りんしょう)の植物たち、スミレだったり、イチリンソウ、ギンラン、色とりどりの花々が林床を彩っていきます。そして上のほうには、桜だったりとか山桜がすごく多いんですけれども、そういったものが咲いてすごくいい季節になりますね」

●後藤さんが個人的に好きな季節とか時間帯はありますか?

「季節はやっぱり春の時期がいちばん綺麗かなぁと思いますね。で、時間・・・やっぱり朝早い時間だと、本当に鳥たちがすごく喜んで鳴いていますよね。そういったものを聴きながら散策するのがいちばん気持ちいい時間かな~と思います」

●今後、自然学校のスタッフとして、どんなことを伝えていきたいですか?

「里山の森、自然学校は里山の森なんですけれども、ここは地域の人が使うことによって維持されてきた森ですので、やはり今後もこの地域で活かされていく、地域のかたのボランティア活動だったり、地域のかたが学ぶ場として、この自然学校のフィールドを使ってほしいと思います。そういったことをたくさんのかたに伝えていきながら一緒に(高尾の森を)守っていけたらと考えています」けて、備えていくきっかけにしていただけたら嬉しいなと思っています」

INFORMATION

今年10周年を迎える高尾の森自然学校にぜひご注目ください。お話にもあった「大人の植物観察会」や「野鳥観察」「昆虫観察」などなどいろいろな体験型のプログラムを行なっています。また「森のお手入れボランティア」や「畑クラブボランティア」などもありますので、ぜひご参加ください。まずは、これからとてもいい季節を迎える「高尾の森自然学校」のフィールドに遊びに行ってみていかがでしょうか。

開館時間は午前9時30分から午後5時まで。定休日は毎週火曜日です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎高尾の森自然学校:https://www.7midori.org/takao/

2025/3/16 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. HAPPY / PHARRELL WILLIAMS

M2. HERE COMES THE SUN / THE BEATLES

M3. SWEET SEASONS / CAROLE KING

M4. ALL I WANNA DO / SHERYL CROW

M5. Wonder History / ジャンク・フジヤマ

M6. DREAMS / FLEETWOOD MAC

M7. DO I DO / STEVIE WONDER

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/3/9 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、合同会社「CAMMOC(キャンモック)」の「三沢真実(みさわ・まみ)」さんです。

キャンプ好きな仲良しママがメンバーのCAMMOC、社名はキャンプとハンモックを合体させて、キャンモックなんです。

そんなCAMMOCの活動の中から、三沢さんに、ママ目線の防災とキャンプや、日々の暮らしを豊かにしながら、災害に備えるヒントやアイデアなどうかがいます。

☆写真協力:CAMMOC 三沢真実

持続可能な防災「SDGs防災キャンプ」

※女子キャンプのイベントがきっかけで2011年に発足したCAMMOC。中心メンバーはマミさんのほかに、カナさん、アヤさんのママさんキャンパー3人。みんな、防災士の資格を持っていたり、キャンプ・インストラクターやコーディネーターだったりと、普通のママではないんです。

実は三沢さんは小学生の頃、ガールスカウトの活動を6年間、体験し、テントの設営やロープワークなど、野外で過ごす術を習得。

そんな三沢さんがおっしゃるには、ガールスカウトはどちらかというと訓練に近い活動だったのに対し、大人になって参加した女子キャンプ・イベントは、焚き火やクラフトワークなど、好きなことを思う存分楽しむ大人のキャンプ。その醍醐味を知ってしまった三沢さんは20代後半でキャンプにどハマりしたそうです。

●現在、CAMMOCは、おもにどんな活動をされているんですか?

「はい、CANMOCは”キャンプのある暮らし”をテーマに活動する会社です。私たちはキャンプをすることで人生が生き生きして、暮らしが豊かになるという経験をしてきたので、みんなにもキャンプをして欲しくて、初心者でも参加しやすいイベントを開催したりとか、あとは会社の商品をキャンプで使うご提案をさせてもらったりとか、そういったことをしていたんですけれども、5年くらい前から、突然、キャンプって防災に役立つことに気がついて、それを発信するためにいろんな勉強をしたりして、今はその部分にも力を入れて活動しています」

●CAMMOCでは活動のひとつとして「SDGs防災キャンプ」を提唱されています。キャンプと防災に着目されたのは、どうしてなんですか?

「キャンプと防災に着目したのは2019年ですね。自分の住んでいる地域に巨大台風が来るという予報が出て、スーパーマーケットのものが一気になくなったりとか、ニュースでもSNSでも不安の会話が飛び交ったりしていて、私もなんか対策しなきゃなと思ったんですね。

恥ずかしながら、それまで防災意識が低くて、本当に大した備えがなかったので、今からライフラインが止まるとしたら、何を準備すればいいんだろうって考えた時に、数日間であれば、ほとんど家にあるもので過ごせるということに気がついたんですね。家にあるものっていうのがキャンプ道具だったんです。そこにすごく感動して、それでSDGs防災キャンプという活動を始めることになりました」

●具体的にはどんな活動をされているんですか?

「まず、SDGs防災キャンプなんですけれども、”持続可能な防災”という意味で、キャンプをしていると得ることのできる知恵や備えられる道具で、無理なく楽しく防災できるというような方法です。

普段は使わないことを願って買った防災道具が、期限が切れたら捨てて買い替えることになると負担になっちゃうし、その道具をもしもの時に本当に使えるかどうかもわからないと思うんですが、キャンプ道具であれば、日頃楽しんで使いながら防災できるので無理なく続けられるんですね。

それはただ物を備えるだけじゃなくて、さらにキャンプをしていると自分自身に生きる力が身につくというのが大きな特徴なんです。

例えば、雨が降るとか風が吹くとか自然のサインを感じることで、何かあらかじめできることがあったりとか、少しのものでも工夫して命をつなぐコツが身についたりとか、環境や相手を思いやる心が育ったり、そういう力がもしもの時の対応力にもなっていくんですね。

ひとりひとりが生きる力を身につけることによって、本当に助けが必要な人のところに助けが行き届くということにもつながると思っているので、助け合ってみんなで災害に強くなれる、それが持続可能な防災の力。その持続可能っていう部分にSDGsという思いを込めて、この名前をつけているんです。

キャンプをしていると、防災の力、みんなが助け合う力が身につくよっていう思いと、そのためにちょっとしたコツ、キャンプ道具をどういうふうに備えておいたら、もっともしもの時に活かせるかなとか、そういったことをお伝えする活動をしています」

「フェーズフリー」という考え方

※「防災と暮らし」という視点で言うと、去年、CAMMOC名義で、『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』という本を出されています。副題にある「フェーズフリー」とはどんな考え方なのか、教えてください。

「フェーズフリーを簡単にいうと、“もしも”と“いつも”のフェーズ、境目をなくして両方のQOLを上げていくというものなんです。いつも使っているもので防災する、それを使うことで暮らしも豊かになるというような物事を日頃から取り入れることが、フェーズフリーの考え方です」

●フェーズフリーの住まいとして、三沢さんの暮らしからいくつか参考になる具体例を教えていただきたいんですけれども、まず、三沢さんはご自宅をご自身でリノベーションされたんですよね?

「はい、そうですね」

●防災士の視点で作り替えたっていう感じなんですか?

「もともとインテリアが好きなので、防災に取り組む前から家は自分の好みにカスタマイズをしていたんですけれども、防災士になってからより一層、違った時点で家の中を整えるようになりました」

●特にこだわったのってどんなところですか?

「毎日が楽になるというところですね! 私、本当に面倒くさがり屋なんですよ。で、片付けも苦手で、出したものをしまうっていうのも(面倒くさい・・・)。

動線を作るのがすごく大事っていうことは聞いているんですけれども、扉がひとつひとつくっついていると、そのワンアクションが面倒くさい! みたいになってしまうので、すぐにしまえるようなところをポイントにしていますね」

●確かに本に玄関の写真も載っていましたけれど、靴箱が取り払ってあってオープンラックにしてありました。それも楽さを追求したということですか?

「そうですね。靴って玄関に散らばっていると、避難動線にとても危険なので、常にしまっておきたいものなんですけれども、帰ってきて疲れている時に靴箱にしまうというワンアクションがやっぱりしんどいんですよね(苦笑)。

で、オープンラック、扉がないシューズクロークって防災としては、結構タブーな感じではあるんですけれども、それでも常にしまえなくて出しっぱなしにしているよりは、しまいやすいような形になっているほうがマシ、ということを私なりに考えまして、しまいやすいオープンラック、そしてせめてオープンラックだけれども、靴がバラバラと落ちてこないようにちょっとバンドで止めるっていうような工夫をしております」

三沢さん流「ラクして備える防災」

※CAMMOC名義で出された本『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』に載っている写真を見て、リビングにあるサイドテーブルにポータブル電源が収納されているのに驚きました。三沢さんのお宅では緊急時に使うイメージのあるポータブル電源を普段使いしているんですか?

「そうですね。家のコンセントって壁に付いているので、例えば、部屋の真ん中で使おうと思うと、コードが短いと届かないとか、あんまりビヨ〜ンと伸ばしたくないな〜とかあると思うので、緊急でタブレットで動画を見たいとか、息子が友達連れてきてゲームをいっぱいつなぎたいみたいな、そんな時にモバイルバッテリーを持ってきて使うんです。

モバイルバッテリーって見た目が結構いかつかったりして、あんまりリビングに馴染まないので、サイドテーブルの中に(モバイルバッテリーを)隠して、それごと移動することで違和感なく使えるようになっていますね」

●キッチンも一部オープンラックにしてありましたけれども、食器とかって落ちてきませんか?

「食器は基本的には割れ物は、扉が付いているものに入れるようにしているんですけれども、申し上げた通り、しまうのが面倒くさいタイプなので(笑)、オープンラックに出しているものをほぼ使っていて、そこにはキャンプ用の食器とか割れないものを並べていますね」

●そうなんですね。押し入れを改装して棚をつけて、食料品とか水とか日用品などをワゴンや透明なケースなどに入れて保管してある写真も載っていました。保管場所にはどんなこだわりがあるんですか?

「防災備蓄の基本としては“分散備蓄”という考え方があって、物をいろんなところに備蓄しておくことで、1か所、扉が開かなくなってもほかの場所で対応できるようにとか、そういった工夫をされるかたが多くて、私も試してみたんですけれども、私の場合はいろんなところに備蓄しておくと、どこに何を置いていたかを忘れちゃうんですよね・・・。

で、気がついたら賞味期限が切れているので、そういったことになるよりは、自分でわかりやすいような形にしようと思って1か所にまとめて、カレーはカレーとかパスタはパスタみたいにコーナーを作って備える、っていうことを心がけていますね」

●食料品などを消費しながら足していく「ローリングストック」で、三沢さんのコツがあったらぜひ教えていただきたいんですが・・・。

「はい、まず食料品は長期保存のものを買うと、やっぱり忘れちゃったりとかあまり口に合わなかったりとかするので、日頃から食べているっていうのが特徴だと思っているんですね。

自分が食べたいものを備えるのが何よりも続けるコツで、スーパーマーケットに行って美味しそうなレトルト食品を見つけたら、すぐに食べたいなって思うものを買う。そしてそれを手抜きの救世主だと思って、“あ〜、きょうは疲れたな~”みたいな時とか、“雨が降っていて買い物、面倒くさいな~”みたいな時に、“そういえば、あのレトルト食べたかったんだ!”と思って出してきて食べる、みたいなことを月に何回かやっていくと、あっという間にローリングストックになって、スーパーにまた行くたびに美味しそうなものを見つけることを楽しみにする、みたいなのがポイントかなと思います」

(編集部注:ほかにも三沢さんのお住まいでは、寝室には家具がなく、すっきり。その理由は、物が落ちてこない安全な場所を確保しておくためで、「揺れたら、寝室へ」が家族の決まりごとだそうです。さらに寝室の壁にはディスプレイ的にお気に入りのヘルメットや防災バッグなどをかけてあるんです。

また、外出先で被災することもあるので家を出るときに持って出るコンパクトな防災ポーチに加え、愛犬用のポーチも用意されています。防災バッグやポーチの中にどんなものを入れてあるのか、ぜひ本でお確かめください。参考になりますよ)

ラジオは防災の必需品!

※普段、私たちはスマホに依存している生活を送っています。便利なんですけど、バッテリーがなくなったら、電話もネット検索もできなくなりますよね。何か対策はありますか?

「まずは、自分でどれだけ電子機器がなくてもやっていけるのかな~ってちょっと試してみる。そういう状態を知ることが大切だと思うんですね。なので、簡単なことだと家の近所でも少し離れると知らない町並みだったりすることがあると思うので、地図アプリを見ないで歩いてみるとか、そういったことを楽しむ。日々ちょっと電子機器をオフにする時間を作ってみるのがコツかなと思います」

●本で「ラジオは時代を超えた防災の必需品」として紹介してありました。ラジオ・パーソナリティーとしてはすごくうれしかったんですけれども、ラジオはやっぱり持っておいたほうがいいですよね?

「はい、もちろんです! 災害時にはスマホの電波が入らないこともあります。やっぱり情報を取るのは命に関わることなので、それができるようにいくつか、もしもの時を考えて選択肢を持っていることが重要なんですね。そのひとつとしてラジオとても重要だと思います」

●いろんなタイプのラジオがありますけれども、おすすめってありますか?

「ラジオは手巻き充電とか、ソーラー充電とか、ライトがついていたりとか、いろんな機能がついているものもあって、それもひとつ、役に立つものを選ばれるといいかなとは思うんですが、やっぱり何よりシンプルにラジオの機能があるものを持っておくことが大切だと思います。

なので、ポケットサイズのもので、それだけでいつも持ち歩けるものとか、必ずすぐに手に取れる場所に置いておけるようなものを用意するのがおすすめですね」

息子とふたりでキャンプ旅

※ではここで、プライベートなキャンプのお話を。三沢さんは息子さんとふたりで日本一周のキャンプ旅をされたこともあるそうですね?

「はい! そうですね」

●それは息子さんがおいくつの時ですか?

「4歳になったばっかりの頃に始めました」

●え~っ! 日本一周のキャンプ旅って車で移動しながらっていうことですか?

「はい、軽バンに乗っているんですけれども、それの中に板をはって、ちょっとお洒落な感じにカスタムして、車中泊もできるようにしながら、キャンプと組み合わせて旅をしていました」

●すご~い! ママとしてどんな思いで旅に出たんですか?

「う~ん、そうですね・・・私は仕事が大好きなんですね。で、1日中仕事をしていても飽きない、みたいな感じですし、あとシングルマザーということもあって、息子を保育園に預けて仕事を結構バリバリとしていたんですけど、気づけば、息子の顔をあまり見ないうちにどんどん大きくなってしまっているな~みたいなのを3歳の頃に思って・・・。

だんだん自己主張も強くなってくると、それに応え切れてないってことへの罪悪感とか、時が流れることへの寂しさとか、そんな感情がいろいろ出てきちゃいまして、子供と今向き合わないと、いつ向き合うんだろうみたいに、ハッとなって・・・家にいると、どうしても仕事しちゃって子供との時間が作れないので、4歳になった頃に思い切って旅に出てみよう! という感じで始めてみました」

●かなり有意義な旅になったんじゃないですか?

「そうですね。ふたりでずっと一緒に過ごしながら、“きょうはどこに行こうか?”って話し合ったりとか、雨がすごくたくさん降っているから、行こうと思っていた所に行けなくなって、どんなことがしたいかなっていうのを考えて、その場でできることを生み出すみたいなこととか、やっぱり家にいるだけではなかなかできないようなことをふたりで挑戦してきたなと思っています」

●お子さんが6歳のときにはニュージーランドでキャンプ旅もされたということですけれども、ついには海外でキャンプ旅をされたんですね?

「そうですね、はい! ニュージーランドでワーキングホリデーをしていた友達がいたので、彼女を訪ねて一緒にホームステイをしたりとか、半月くらいニュージーランドをキャンプして周りました。

●お子さんの成長を感じたりとかってありました?

「そうですね~。やっぱり子供って適応能力がすごいんだな~っていうのを感じましたね。キャンプ場で同じくらいの歳の子がいるのを見つけて、息子は英語が全然しゃべれないのに、”どうしてもあの子と遊びたいんだ!”って言うので、きっかけだけ(作ってあげて)“よかったら一緒に遊ぼうよ!”って私が声をかけたら、そのあとしばらくず~っとその子と走り回っていて、言葉が通じないのにこんなに楽しめるんだな~っていうのを教えてもらった感じですね」

自分の防災レベルを知る

※普段から、家族とのコミュニケーションや、ご近所付き合いも大事ですよね。息子さんと決めてあるルールがあったりしますか?

「いろいろとあるんですけれども、中でも大切にしているのは、子供が出かける時に必ず笑顔で、“行ってらっしゃい! 行ってきます!”と言い合うことですね。それによってきょう何かあったとしても、もし子供とのその会話が最後になったら、みたいな・・・考えるのも嫌ですけれども、そうやっていつも笑顔でその記憶が続くようにっていう思いを込めて挨拶をしています。そうすることで、喧嘩した朝とかでも毎日、出かけは笑顔で! っていうふうに心を切り替えて、気持ちよく送り出すことができるのでおすすめですね」

●防災のための備えって大事だと思っていても、普段の仕事だったり家事だったりに追われてしまって、どうしても後回しになっちゃうこともあると思うんです。それを自分事として捉えてもらうために、本の巻末に「防災レベルを知ろう」というワークシートが掲載されています。

「安全な空間作りができていますか?」とか「ライフラインが止まったら何日過ごすことができますか?」とか全部で5つの質問が設定してありました。これはやっぱり自分のレベルを知って考えるときっかけになりますよね?

「そうですね。何よりもやっぱり“知る”というところがまずはスタートの第一歩ですね。もし自分の防災レベルが今は全然まだまだ足りないな~と思ったら、それがチャンスで、なんでも一歩自分で、“これならできるかな~”と思うことを進めるということが大切ですね」

●自宅だけでなくて職場とかでも当てはまりますよね?

「そうですね。やっぱり自分が日頃いるところに関しては、もしもの時にどうなるだろうっていうことを常に考えておいていただきたいですね」

●では最後に『ラクして備える ながら防災〜フェーズフリーな暮らし方』という本から、どんなことを感じ取ってくれたら著者としては嬉しいですか?

「防災って怖いものではなくて生きるためにすることなので、自分がどうやって生きていきたいか、生きていくためにはどんなものが必要なんだろうって考えるきっかけになることだと思うんですね。

なので、防災について考えると毎日の暮らしが楽しくなったり豊かになったりするんです。そんなところをこの本をご覧になりながら、自分のワクワクを見つけて、備えていくきっかけにしていただけたら嬉しいなと思っています」

INFORMATION

去年CAMMOC名義で出された本をぜひ読んでください。日々の暮らしを豊かにしながら、結果的にそれが防災につながるヒントとアイデアが満載です。今回は三沢さんの暮らし方をご紹介しましたが、住まいや家族構成が違うほかのメンバー、カナさん、アヤさんの暮らし方も載っています。

ほかにも日常食と防災食のフェーズをなくしたレシピや、普段使っているポリ袋や手ぬぐい、食品用のラップやアルミホイルなどの活用術なども大変参考になりますよ。一家に一冊、おすすめです! 辰巳出版から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎辰巳出版 :https://tg-net.co.jp/tatsumi_book/18661/

CAMMOCは、防災とキャンプに役立つ情報発信のほかに、イベントや商品開発のコンサルティングなど、いろんな活動をされています。詳しくはオフィシャルサイトをぜひご覧ください。

◎CAMMOC :https://cammoc.com

2025/3/9 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. WE ARE ONE (OLE OLA)/ PITBULL feat. JENNIFER LOPEZ & CLAUDIA

M2. STRONGER (WHAT DOESN’T KILL YOU) / KELLY CLARKSON

M3. FIX YOU / COLDPLAY

M4. RADIO / THE CORRS

M5. RISE UP / ANDRA DAY

M6. LEAN ON ME / BILL WITHERS

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/3/2 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ネイチャーセラピストの「豊島大輝(とよしま・たいき)」さんです。

豊島さんは、房総半島のほぼ真ん中、君津市の里山にある亀山湖、その湖畔にある亀山温泉ホテルなどの施設で体験できる、リトリートのプロデュースや運営に携わっていて、「リトリートの達人」と呼ばれています。そして、先頃『しつこい疲れがみるみるとれる! リトリート休養術』という本を出されています。

きょうはそんな豊島さんに、その本も参考にしながら、亀山湖畔で行なっているレイクリトリートや、日々の暮らしの中でもすぐできる プチリトリートのヒントなどうかがいます。

☆写真協力:亀山温泉リトリート

「リトリート」とは?

※まずは「リトリート」について教えてください。アメリカやヨーロッパでは、新しい旅のスタイルとして流行っているそうですが・・・リトリートとは、どんなことなんでしょうか?

「日本語では”転地療法”とか”転地療養”と訳されているんですね。要は普段、街に住んでいる人であったら、街からしばし離れる、転地をする。そこでありのままの自分や新しい自分を見つける。自己啓発じゃないですけど、自分をリフレッシュして、かつパワーアップするような旅、それが『リトリート』ですね」

●豊島さんはリトリートを「人がヒトに戻る旅」と定義されています。その心は?

「転地をする、いつもいる日常から離れるというのは、私たちがありのままの人になる。私は『漢字の「人」がカタカナの「ヒト」に戻る』っていう表現をしています。これは学術的な定義ではないんですけど、私の自由表現の一環なんですね。漢字の“人”というのは、私だけじゃなくて、みなさんいろんな立場をお持ちで、いろんなことに日々責任を背負って生きていらっしゃる。

もちろん私もそのうちのひとりなんですけど、街の立場、漢字の“人”から自然にリトリートに出ることによって、生態系の一部だったり自然の一部だったり、社会の一部から自然の一部に戻る旅、それが私にとってリトリートで、これからどんどんそれをいろんなかたにお届けしたいなと思っているところです」

●鎧を脱ぎ捨てるみたいな感じですよね?

「そうですね。日常の鎧というのはそう簡単に脱げるものじゃなくて、特に今はスマホとかインターネットの普及で、どこに行っても簡単に連絡がつく。便利になった反面、自分の社会的な姿を手放しにくくなっているっていうのが、実際だと思うんですね。

外出先でも会社からメール一本で指示が入ってとか、家族のかたからもLINEでポン!と連絡が来て“何か買ってきて!”とか、便利な場合もあるんですけど、それが自らを縛ってしまう場合もある。それがやっぱりストレスになってくる。特に責任感が強ければ強いほど、どんどん縛られてがんじがらめになっていくと・・・。

私は自分がセラピストとして活動する中で、そういったかたを延べ何千人も見てきています。そういったかたには、日常からちょっと離れてリフレッシュする時間を取ったほうがいいんじゃないですかってことを提案してきて、20年以上こういったことをやっていると、時系列でどのように変化してきたか、そういうこともわかるわけですね。

“豊島さんにアドバイスをもらってやってみたら、なんとなく流れが変わった気がする“とか、そういったお声もいただいています。なので、”人がヒトに戻る“のが今、常時接続の社会だからこそ、すごく必要なことなんじゃないかなと感じております」

(編集部注:豊島さんがなぜ、セラピストとして活動するようになったのか、そのきっかけといえる体験が子供の頃にあったそうです。

1975年に大阪に生まれた豊島さんは、キャンプや釣りなどアウトドアが大好きなお父さんの影響で子供の頃から自然に親しみます。ところが転勤に伴い、責任が増えたお父さんは多忙を極め、ほとんど休めなくなり、ついには脳梗塞を発症、家庭環境が一変したそうです。

その時、豊島さんは子供心に、人は自然から離れると病気になってしまうと感じ、同じような境遇の人の支えになりたいと、ウェルネスの道を志すことに。そして健康運動指導士やセラピー関連の資格を複数取得。

その後、亀山温泉リトリートのブランドを立ち上げ、ホテルやグランピング施設などで、リトリートのプログラムを実施。そして先頃、そのノウハウやヒントをまとめた本『しつこい疲れがみるみるとれる! リトリート休養術』を出されています)

1分、目を閉じてリトリート

●本の中に労働者の疲労蓄積を数値化するチェックリストが載っていました。チェックリスト1は最近1ヵ月の自覚症状ということで、イライラするとかよく眠れないとか憂鬱とか、そういった項目が14あって、私もやってみたんですね。

私は6点だったので、疲労蓄積度は低いほうだなぁと思うんですが、この点数が多い人ほどリトリートが必要ってことですよね?

「う~ん、まぁそれも考え方のひとつなんですけど、点数を高めていかないためのリトリートって思っていただければ・・・なので15点になったらリトリートに出る。それは今までの、言ってみれば“疲れたら休む”っていう、ほんとにベーシックな考え方なんですけど、私は『アクティブレスト=積極的休養』、もう少し積極的に体を休めて、疲れきる前にとにかく休む!っていうことが大事なんです。

自分を疲れきるまで追い込まずに、“転ばぬ先の杖”をどんどん突いていくっていうんですかね・・・もっと早い段階でリトリートをやっていく、ライフスタイルに落とし込むまでやっていくことを提唱していますね」

●日本人は勤勉と言われていて、休むことに抵抗があるっていうかた、あと仕事柄とか立場的に休めない、そういったかたも多いと思うんですが、どうしたらいいんでしょうか?

「リトリートに出ていただくっていうお話をしたんですけど、それをハードルが高く感じるかたもいらっしゃると思うんです。やっぱりまとまった休みが取れないとか、あと仕事柄、責任もあってスマホをずっと持っていて、電源は絶対切っちゃいけないとか、みなさんそれぞれのご事情があると思うので、まず身近なところとしては、目を閉じて静かに瞑想する。“マインドフルネス”なんて言ったりもしますけど、私は自然とつながることで自分が整うってことをお話ししているんです。

よくよく考えたら、私たち人間も自然の一部ですから、それを私はカタカナの”ヒト”って表現しているんです。まず目を閉じて深い呼吸をして、自分の中にある静かな自然とつながる。それだったら1分、目を閉じても結構リラックスできます」

●そうですよね~。

「1分も時間を取れないってかたはそうはいないです。気持ちの問題です。“1分時間を取れませんか?”って言ったら、みなさん1分ぐらいは時間って取れるんですね」

●確かに、電車の中でもできますしね。

「そうです! ないないないって思っているから、そういうふうになっちゃっているだけで、あるあるあると思えば1分あるわけですよね。

その中でまず呼吸を整える。あわよくば、ちょっと姿勢を整える。ピーンと立つわけじゃなくて、少し胸を開いて堂々とした姿勢でいる。で、自分の心を整えていく。ヨガとか気功とかそういった瞑想でも当たり前に使われていまして、まぁその3つをちょっと整えていただく。まずは目を閉じて呼吸からだと思いますね。

今3つ言いましたけど、あれこれ言うとややこしくなって、わかりづらくなるので、まず目を閉じて静かに呼吸を意識してみてくださいと・・・1分目を閉じて、目を開けた時には1分前よりはちょっと穏やかな気持ちになっていますから」

レイクリトリート、ヨガに星空に焚き火

※では、ここからは忙しいかたに向けて、具体的なリトリートについてうかがっていきます。自然や環境がテーマのこの番組としては、本の第3章にある「自然とつながることで、ととのうリトリート」についてうかがっていきたいのですが、これはまさに豊島さんがプロデュースされている「亀山温泉リトリート」そのものですよね。

亀山温泉リトリートは、自然体験型リトリートのブランドということなんですが、コンセプトのようなものはありますか?

「これは、漢字の”人”がカタカナの“ヒト”に戻る場所、さっきお話した私の思うリトリートのコンセプトそのままを、施設のコンセプトにもしています」

●具体的にはどんなリトリート体験できるんでしょうか?

「まずベーシックなところでは“レイクリトリート”、亀山湖は湖ですから、湖周辺を自然ガイドの私と一緒にウォーキングします。ところどころに広場があったり、少し中に入ったら森もありますので、そこでヨガをしたり・・・あと私は気功とかそういった知識がもちろんありますので、ヨガだったり気功の呼吸法を行なったりとかして、そこで自然とつながる。つまり自然と一体化していくような感覚、それを得ていただくようなことをやっています」

●へぇ~〜。

「それが亀山湖での日中のプランなんですけど、夜は夜で焚き火をしたり、さらに星空がすごく綺麗な時は山頂まで星空を見に行ったりとかですね。

自然をテーマにはしているんですけど、自分自身の経験もありまして、焚き火でもただじっと焚き火を眺めてもらう・・・あえて“瞑想してください。マインドフルネスをしてください”って言うと、結構ハードルが上がるんですね。 “心を無にしなきゃ!”みたいな・・・。でもマシュマロを棒に刺して焦がさないように、焚き火でひたすら焼きマシュマロを炙る! その瞬間ってもう無になっているんですよね」

(編集部注:亀山温泉リトリートは、初日は参加者のかたに、ある程度タイム・スケジュールを決めて、プログラムを体験していただく方法をとっているそうです。その理由は、いきなり「さあ、好きなことを自由にやってください」と言ってもどうしていいのか戸惑ってしまう。それが返ってストレスになることもあるので、そういう方法をとることにしているそうです)

亀山湖畔、渡り鳥でリトリート!?

※春になると、亀山湖畔は見所がいっぱいあるんじゃないですか?

「桜を結構植えていますので、それが湖に映えて、反射してすごく綺麗になってきます。さらに早咲きの河津桜、あと陽光桜っていうちょっと珍しい早咲きの桜。で、染井吉野と・・・フラワーリレーって言うんですけどね。常に何かが咲いているようにリレーしていくんです。

一般的な観光であれば、それもお勧めしたいんですけど、リトリート的には実は亀山湖には渡り鳥が結構来ていまして、渡り鳥の観察は私のマニア視点が少し入っているんですけど(笑)、すごくいいですよ。

鴨の仲間の珍しい渡り鳥でも4月くらいには戻って行ってしまう。大陸から渡ってきていますので・・・。そういった時に、今年も“渡り鳥がやってきて、また戻って行っちゃったな~“とか、季節の移り変わりを、桜はわかりやすい季節の風情ですけど、さらに深めていくと渡り鳥でも風情を感じます。

実際4月にいつもいるところに渡り鳥がいなくなるとすごく寂しいです 。出勤の時に隣に釣り堀があるんですけど、冬の間棲みついちゃっている渡り鳥がいるので、いなくなるとすごく寂しいですね(笑)。

また逆に季節が巡って秋も深まって、いよいよ冬って時に(渡り鳥が)来てくれると、また今年も来たな!とかって・・・それもまさに自然とつながることのひとつだと思うんですね。何も地球の住人は人間だけじゃありませんから、いろんな動植物が棲んでいますから。

それらがいるってことを、通り過ぎている人みんな(渡り鳥を)見ているんですけど、ただなんか鳥がいるなくらいの感じでみんな通り過ぎていると思うんですね。そこを、無意識なのをちゃんと意識下に置けるのは、リトリートのいいところだと思いますね」

プチリトリート。日常を「新日常」に

※時間や費用のことなどあって、リトリートを宿泊して体験できない、そんなかたに日頃、職場や自宅でできることがあれば、ぜひ教えてください。

「私はそういうのを“プチリトリート”なんて言っているんですけど、それがリトリートの真骨頂です。要は転地をしますと・・・私の知人でも自己啓発系のセミナーが好きで、そういったところに参加するかたがいるんですね。それがいけないってわけじゃないですけど、戻ってくるとリバウンドしている時があるんですよね。現実に戻って来ちゃったみたいな・・・。

それはもったいないなと思って、完全なリトリートは“非日常”じゃなくて、私は“新日常”って表現をしているんですけど、自然とつながることで視野が広くなってくる。同じ日常なんだけれども、心の中でも小さな転地を繰り返すことによって、新しい発見がどんどんできるようになると。

例えば、通勤の(途中に)街路樹や植え込みがあったりしますよね。サツキとかツツジとかよく歩道の脇にありますよね。ああいったところを見ると、ナンテンの実がなっていたりとか、よくよく見るといろいろな植物が混じっている時があるんですね。

ナンテンって思っても植えたわけじゃないし・・・見上げるとヒヨドリ、鳥が飛んでいたりとかして、ヒヨドリがもしかしてナンテンの実を食べてフンをした、みたいな、いろいろと探っていくことができるわけですね。

だから都会の中でも小自然があって、会社と家の同じ往復だけじゃなくて、往復の中でいつもの自分から転地できる、心を転地できることがいっぱいあります。

今は街路樹のことを言いましたけど、例えば電車に乗った時、電車の中を見るとみなさんスマホばっかり、いじりすぎとかと思うんですね。もちろん連絡事項があれば、それはそれでいいんですけど、せっかく電車に乗ったら外を見てみる。外を見るといろんな変化があるわけです。

空だけでも、雲が秋の鱗雲と夏の入道雲では違うわけですね。ガタンゴトンガタンゴトンって川に差しかかると音が変わります。変わったときにその川はなんて(名前の)川だったか、みんな多分わからないと思うんです。川って結構看板が立っていますから、一級河川とか二級河川とかナントカ川とか、それをチェックすることがすごく大事。チェックして次の休みに行ってみる。そうするとどんどんキリがないくらい広がっていくわけですよ。

帰りはひとつ前の駅で降りて歩いて帰ってくるとか、ひとつ前の駅で降りることをタイムロスと思わないことがリトリート。寄り道はマイナスではないプラスなんだっていうことを強く言いたいですね。直線的にまっすぐなことやっているから選択肢がどんどん狭くなっていく。同じ通勤の中でもプチリトリートができる秘訣がたくさんあります」

(編集部注:プチリトリートについては、豊島さんの本『しつこい疲れがみるみるとれる! リトリート休養術』にヒントがたくさん載っていますので、自分に合ったプチリトリートをぜひ探してみてください)

リトリートはライフスタイル!?

※豊島さんは自然と人の関係について、こんな考えを持っていらっしゃいます。

「自然を学んでいくっていうのは、私にとっては漢字の”人”なんですね。かつての人は自分も自然だから、“自然から学ぶ”自然を学ぶっていう立ち位置じゃなくて、自然と対等な立場。

“自然から学ぶ”っていうとニュアンス的に何のこと? って思ったかたもいらっしゃるかもしれないんですけど、私はそういった意味では、自分も自然だし周りも自然なので、自然とは対等だと思っているんです。

その視点を持って自然に入ると、自然はいろんなメッセージを自分に届けてくれるんです。自分から自然とつながろうと思わなくても、一回つながって自然を意識下に置けば、もう向こうの方から自動的につながってきて、自分を励ましてくれたりとか元気にしてくれたりとか、季節の風情を与えてくれたりとか・・・ちょっと難しかったですか(苦笑)」

●いえいえ~! では改めてになりますが、最後にこの本『しつこい疲れがみるみるとれる! リトリート休養術』を通して、いちばん伝えたいことはどんなことでしょうか?

「最初、出版社から“ビジネス書としてビジネスコーナーに並びますよ”なんてうかがっていたんです。実際(本屋さんに)見に行ったら健康書のコーナーに置かれていたりとか、本屋さんによって様々だったみたいなんですけど、最初はビジネスコーナーに置かれることを前提で書いていったので、そこで詩集のようにヒント集にしたいなと思ったんです。

というのは、実践ありきってことですね。くどくど、“これがだからこうなって、これがリトリートなんです”って、“おーなるほど!”と思っても、実践しないと意味がないですよね。

本を読んでわかった気になっちゃったと、単に知識を満たすための本になってしまったと、それだとやっぱりもったいないと思っていて、あえてヒント集にして実践ベースにしています。最初から最後まで読む必要はなくて、最初の前書きと後書きさえ読んでいただければ・・・。

パラパラと詩集みたい読んでいただいて、気になるところが多分その時によって違うので、どんどん実践していただいて・・・。

リスナーのみなさんになっていただきたいのは、最初の通りカタカナの“ヒト”になってもらえたらいいですよね。ひとつひとつがつながってくる。つながってきて、リトリートが単に癒しの一環じゃなくて、自分の生き方の豊かさを広げる、ひとつの方法になってくると思うんですよね。もしもしかしたら方法じゃなくて、ライフスタイルそのものじゃないかなぁ~と」

INFORMATION

この本には忙しい日々から離れて、本来の自分に戻れるノウハウが満載です。この番組としては特に第3章の「自然とつながることで、ととのうリトリート」に注目していただければと思います。また、第4章の「1分から始める! 暮らしの中のプチ・リトリート」には通勤途中やオフィス、または家事をしながらでもすぐできるリトリートのヒントがたくさん載っています。ぜひ参考になさってください。

すばる社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎すばる舎:https://www.subarusya.jp/book/b653272.html

私もリトリートを体験したい、もっと知りたいと思ったかたは、亀山湖畔のホテルやグランピング施設などで行なっている豊島さんプロデュースの「亀山温泉リトリート」を体験されてみてはいかがでしょうか。参加方法など詳しくは「亀山温泉リトリート」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎亀山温泉リトリート:https://www.kameyamaonsen.jp/retreats/