2025/6/29 UP!

◎村田里穂(一般社団法人「Hidamari」代表理事)

『飲めば飲むほど、森が増える「森のコーラ」〜Hidamariスマトラ島森林再生事業』(2025.6.29)

◎野外のもりこ(ガールズバンド「はぐち」ベース担当/動画クリエイター)

『お気に入りの車と、可愛い道具があれば、幸せ!〜手軽に身軽にひとり旅』(2025.6.22)

◎篠原かをり(動物作家/昆虫研究家)

『虫たちの摩訶不思議な世界〜昆虫の繁栄は「変態」にあり!?』(2025.6.15)

◎菊池真以(気象予報士/空の写真家)

『雲を見てときめくのは、その一瞬が美しいから』(2025.6.8)

◎山本高樹(フリーライター/写真家)

『インド北部の山岳地帯に、幻のユキヒョウを追う』(2025.6.1)

2025/6/29 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般社団法人「Hidamari」の代表理事「村田里穂」さんです。

里穂さんは双子のお姉さん、美穂さんと一緒にHidamariの活動に取り組んでいます。実はふたりは、大学時代に出会った私、難波遥の大切な友人で、どうしてもこの番組で、ふたりの活動をご紹介したくて、お迎えすることになりました。

Hidamariは、双子のお姉さん美穂さんがすでに立ち上げていた「ハピエコ」という一般社団法人に、里穂さんが加わることになり、3年前に名前も新たに再スタートしたそうです。

Hidamariという名前には、里穂さんいわく、人それぞれが自分の光を放って、この地球が心の温かさのひだまりになるように、というそんな思いが込められているとのこと。

現在、兵庫県姫路市を拠点に活動されていて、今回は姫路からリモートでご出演いただきます。きょうはインドネシアで取り組んでいる森林再生の活動や、その一環として製造・販売している「森のコーラ」のお話などうかがいます。

☆写真協力:一般社団法人 Hidamari

インドネシアの森林破壊に衝撃!

※現在Hidamariでは、どんな事業を行なっているのか、教えてください。

「まず、双子の姉がやっている『ハピエコ』。これは教育事業で、全国の学校や企業に環境問題と、心について講演をしたり、ワークショップをしたりする事業です。

環境問題や社会問題をたどると、結局は人の心にたどり着くことを双子の姉が発見して、それだったら心の声に従ってハッピーな選択をしよう、ハッピーにエコろう! っていうことで、『ハピエコ講座』って呼んでやっています」

●おもに里穂さんが担当されているのは、どういった事業ですか?

「私が担当しているのは、インドネシアの森林再生事業で『elf(エルフ)』と呼んでいます。これは現地のスマトラ島のNGOさんと一緒に森林再生の事業をしているんですけど、私は・・・また後で詳しく話したいと思うんですけど、スマトラ島の森で作った原材料を使って、日本でクラフトコーラを作って販売するという事業をやっています」

(編集部注:森林再生事業の名前「elf」は「Eternal Life For Forest」の頭文字をとって「エルフ」。「森に永遠の命を」そして「妖精」という意味もあるそうです)

※里穂さんは実は、イギリスに留学されていました。というのも、日本の大学に進学したものの、自分のやりたいことが見つからず、以前から興味のあった、多様な子供たちが共に学ぶ「インクルーシヴ教育」を学ぶためにイギリスに行ったそうです。

●イギリス留学中にインドネシアに行ったんですよね?

「そうですね。教育を学ぼうと思って行ったんですけど、そのイギリスで環境問題を知ったんですね。私ももちろん地球温暖化は知っていて、大変なんだなっていうのは知っていたんですけど、まさかこんなに大変な気候変動が起こっていて、誰かが(対策を)やってくれているんだなって私は思っていたんです。

でも、こんなに大変なことになっているのに、誰も根本的な解決策を提示できてないっていうのを知って、本当に衝撃を受けて、自分でできることは全部やろうって決めて環境の活動をやっていました。

その中で私は森と動物がすごく好きなので、やっぱり森を守りたいって思って、森を守りたいって言うんだったら、私は森林破壊(の現状)を自分の目で見なきゃなって思って、それでインドネシアのスマトラ島に行ったのがきっかけです」

●そこで見たインドネシアの森林は、どういう状況だったんですか?

「インドネシアは、森林破壊の原因が(アブラヤシから採れる)パーム油っていう植物油で、これは業務油と言われていて、すごく安くて便利な油なんですね。いろんな加工食品だったりお化粧品だったり洗剤に使われていて、たくさん使われているので、農地もたくさん必要になってくるので、森を壊さなきゃ農地が作れない、ということで、インドネシアの森がたくさん破壊されて、そこでアブラヤシが育てられているっていうのがあるんですね。

私が行った時に衝撃を受けたのが、そのアブラヤシのプランテーションがずーっと続いていて、車で2〜3時間走っても、ずっと続いていたのが本当に衝撃的でした」

森林を再生する農法「アグロフォレストリー」

※インドネシアのスマトラ島で取り組んでいる森林再生事業について、もう少し詳しくうかがっていきたいのですが・・・現地で森林再生の活動をやろうと思っても、そう簡単ではないですよね。まず、何から始めたんですか?

「まずは現地に行ったのが本当に始まりで、それで現状を知ることをまずやりました。いったい誰が困っていて、どこでどんな森がなくなっていて、どんな動物がいなくなっているのかを、自分の目で見て聞いてっていうことをやりました。

それから自分で、解決方法は何だろうっていうのを調べたり考えたり、人に聞いたり電話をして、私は『アグロフォレストリー』っていう森を再生する、森を作るって言われている農法にたどり着いたんですね。

そこから、すでにアグロフォレストリーをやっている現地のNGOさんたちにコンタクトして、私も学ばせてくださいってメールして電話したのがきっかけです。それでNGOさんと出会って一緒にこの事業をやっていこうっていうふうになりました」

●私は森林を再生する農法ってあまり聞いたことがなかったんですけど、どういった特徴があるんですか?

「 これは森の中でいろんな農作物を育てていくようなイメージです。ひとつの土地でいろんな農作物だったり、果樹だったり木を育てていくっていう感じのごちゃまぜな、そんな農地です」

●インドネシアには、アグロフォレストリーに取り組んでいる団体は多くあるんでしょうか?

「今かなり多くなっていて、特にスマトラ島はアグロフォレストリーではなく、プランテーションが植民地時代の影響もあって、すごく多かったんですけど、プランテーションよりアグロフォレストリーのほうが安定して支援も得られるから、農家さんも”アグロフォレストリー、いいじゃん!”ってなって、転向していくかたがすごく多いんですね」

(編集部注:インドネシアのスマトラ島で一緒に活動している現地のNGO「RSF」は、おもに野生ゾウの保護や森林再生の活動を行なっているそうです)

「森のコーラ」が森林を再生!?

※現地のNGOと一緒に、具体的にはどんなことに取り組んでいるんですか?

「今はまず『森のコーラ』っていうクラフトコーラを作っています。これは先ほど言った、アグロフォレストリーで採れたシナモンやジンジャーっていう香辛料を輸入して原材料にしているので、“飲めば飲むほど、森が増える”っていうクラフトコーラを私が日本で作って販売することをやっています。

アグロフォレストリーの農家さんをNGOがどんどん広めていって、農家さんを増やしていくこともやっています。

あともうひとつやっているのは、フィールドワークと言ってスタディツアーのようなものなんですけど、日本で興味のあるかたがたを募って、スマトラ島のジャングルに行ったりとか、スマトラゾウ、野生ゾウの保護施設に行ったり、(森林破壊の)現状を知ったり、植林体験したりするフィールドワークをしています」

●森のコーラもフィールドワークもどちらも興味深いんですけれども、まず、森のコーラはコンビニや自動販売機で売っている炭酸飲料のコーラとは、全然違いますね?

「そうですね。味もかなり違うと思います」

●どういう味なんですか?

「私が作っているクラフトコーラは、香辛料と甘酒を使っているので、ちょっと優しい甘さになっていたり、シナモンやカルダモンの香りがするようなコーラになっています」

●なるほど。どんな飲み方がお勧めですか?

「今の暑い時期だと炭酸割りが本当にオススメなんですけど、豆乳やミルクで割ると、チャイのような味になるので、それが炭酸割りよりも飲みやすいっていうので、特にお子さんには大人気になっています」

(編集部注:「森のコーラ」は大阪・和泉市で製造。里穂さんのこだわりで、リユースできるビンで販売されていて、炭酸飲料ではなく、シロップになっています。飲み方にもよりますが、通常サイズ275ミリリットル1本で10杯分ほどあるそうです)

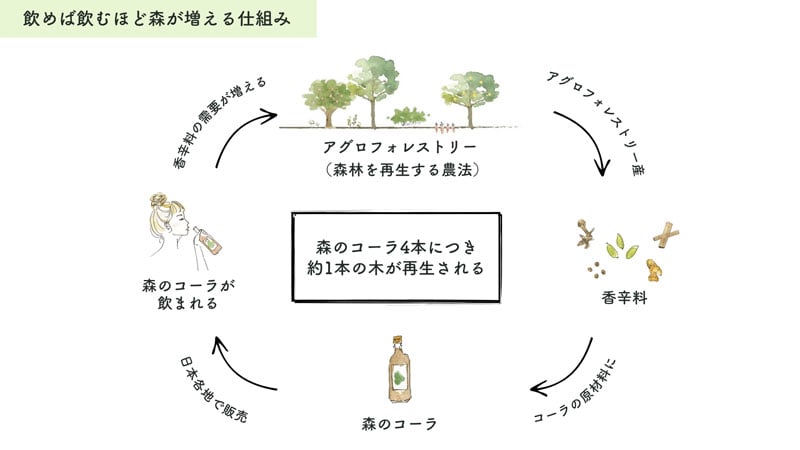

※「森のコーラ」を飲めば、それが森林再生につながる、そんな仕組みになっているんですよね?

「そうですね。『アグロフォレストリー』が先ほど言ったように、いろんな農作物や木を混ぜ混ぜにして育てていく農法なので、例えばシナモンの木がコーラを作ることでどんどん必要になっていったり、カルダモンの木が必要になっていくことで木が植えられたり・・・。ほかにもマンゴーやバナナの木も同時に植えるので、いろんな木が再生されていくようなイメージです。

なので、計算上でしか今できていないんですけど、森のコーラ4本につき、木が1本再生されていくような仕組みになっています」

●素敵な仕組みですよね。ちなみにこの森のコーラ事業は、現地の人の雇用にもつながっていますか?

「そうですね。アグロフォレストリーの香辛料を私が大きな需要として生み出しているので、(現地の農家さんが)“それを作りたい!”となって、スマトラ島のアグロフォレストリーの農家さんがどんどん増えていくっていうようなことをやっています。なんですけど・・・そこまで今、大したインパクトはないので頑張ります!」

体験がいっぱい! スマトラ島フィールドワーク

※先ほどスマトラ島で行なっているフィールドワークのお話がありましたが、具体的にはどんなことをやっているんですか?

「フィールドワークでは、まずはジャングルに行ったりします。日本にはない大自然を体験するっていうこともそうですし、スマトラ島の森林破壊の現状を知ることもやっています。広大なアブラヤシのプランテーションに行ったり、工場をちょっと見たりとか・・・。

あとは野生ゾウと人との軋轢で、野生ゾウがどんどんいなくなっている現状を、現地で活動しているNGOさんの話を聞いたり、人との軋轢で足を怪我した野生ゾウ、そういうゾウを森がいっぱいある施設で保護していて、そういうところにも行って、実際にゾウに餌をあげたり、川に行って水浴びしたりっていうようなこともしています」

●実際にフィールドワークに参加されたかたからは、どういった反応があるんですか?

「ほぼ全員から“こんな素敵な、こんな濃い5日間はなかった”って言われます(笑)」

●へえ~、すごい! 新たな発見がいろいろあるんですね。

「そうですね。コンテンツも盛りだくさんなので、ぼーっとできる時間がないんですね(笑)」

●その時間は「インプット・インプット! 体験・体験!」っていう感じですか?

「そうですね。ただただ楽しい!っていう時もあれば、美味しい!だったり、辛い!だったり、悲しい・・・だったり、いろんな感情がぎゅっと詰め込まれる5日間になると思います」

(編集部注:フィールドワークは今年も8月に実施されます。日程は、8月20日から24日まで。現地でどんなことをするのか、事前にオンライン面談で直接、お話が聞けるそうです)

自分ごとの範囲を広げる

※「Hidamari」のオフィシャルサイトに「MISSION:この世界の心の温度を上げる」とありました。この言葉に込めた思いを教えてください。

「“この世界の心の温度を上げる”っていうのは、私も双子の姉の美穂もずっと根幹にあってやりたいことです。それぞれやっていることは違うんですけど・・・でもやっぱりいろんな社会問題とか、動物がどんどんいなくなることもそうですし、そういうのは自分ごとっていう範囲がすごく狭いから起こっていることだなと思っています。

自分ごとの範囲が自分の家族や自分の地域から、もっともっと広がったら・・・動物だったり、世界のぜんぜん違う国の貧困だったりっていうのも自分ごとになったら、絶対にこういう世界の問題は解決されるんじゃないかなと私たちは思っているので、人の心の温度を上げるっていうのを目標というか、やりたいこととして掲げています」

●今後、里穂さんが特に力を入れたいことは何でしょうか?

「そうですね・・・私はこの森林再生の事業のビジョンが“すべての命が調和して、共に生きる社会を作る“っていうのがあるんです。なので、インドネシアに限っていないんですね。この地球すべての命が、っていうことを願っています。

日本でも、日本の山も今ひどい状況なので、日本の山だったり、またボルネオ島だったり、全然違うアフリカだったりっていうのを視野に入れてやっていきたいなと思っています。今年はちょっと日本の山を整備して、いろんな命を調和させていきたいなと思っています」

INFORMATION

森林再生のために、飲めば飲むほど森が増える「森のコーラ」をぜひお買い求めください。「Hidamari」のオンラインショップから購入できます。また、販売してくださるお店も募集中です。

改めてになりますが、「森のコーラ」は炭酸飲料でなく、シロップです。通常サイズ275ミリリットル1本で、飲み方にもよりますが、10杯分ほどあるそうです。

インドネシア・スマトラ島でのフィールドワークは、8月20日から24日まで。現地のNGOの協力のもと、ジャングルや野生ゾウの保護センター、森林破壊の現場などを視察・体験する、内容の濃い5日間になるそうです。

里穂さんのお話を聞いて、「Hidamari」を支援したいと思ったかたは、寄付という形で応援することもできます。いずれも詳しくは「Hidamari」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎Hidamari:https://hidamari-no-machi.com/

2025/6/29 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. WALKING ON SUNSHINE / KATRINA AND THE WAVES

M2. ISLAND IN THE SUN / ALCATRAZZ

M3. Loveland, Island / 山下達郎

M4. DON’T STOP BELIEVIN’ / JOURNEY

M5. sunshine girl / moumoon

M6. ALL I NEED IS EVERYTHING / AZTEC CAMERA

M7. JUST A LITTLE BIT OF YOUR HEART / ARIANA GRANDE

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/6/22 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ガールズバンド「はぐち」のベース担当で、動画クリエイターの「野外のもりこ」さんです。

もりこさんはYouTubeチャンネル「野外のもりこ」で、旅やキャンプの動画を公開、チャンネル登録者数がおよそ26万人と、とても人気があるんです。

その動画を見た当番組のスタッフがその完成度に感心し、また本屋さんで、もりこさんの本『小さな車で、ゆるり豊かなひとり旅』を見つけ、すぐに出演交渉。そして今回出演がかない、海浜幕張にあるスタジオまで、愛車のエヌバンで駆けつけてくださいました。

きょうは、そんなもりこさんに、軽自動車の旅や、ソロキャンプに欠かせないお気に入りの道具のほか、もりこさん流のひとり旅の極意などうかがいます。

☆写真協力:野外のもりこ

静岡、大好き!

※どうしても気になるので、最初にお聞きします。お名前の「野外のもりこ」、これは自分でつけたんですか?

「はい、一応そうですね。自分で考えた名前になります。“もりこ”は高校の時に友人がつけてくれたあだ名なんです。

その“もりこ”っていう名前が自分の中で結構しっくりきていて、気に入っていたので、バンド活動する時にも“もりこ”っていう名前を使って活動していたんですけど、動画を配信するにあたって、別の名前をつけて活動しようかなって思って、“もりこ”だけだと、ちょっと柔らかいイメージがありすぎてしまうなって思って、ちょっとワイルドに漢字で“野外の”っていうのをくっつけて、『野外のもりこ』でバランスを取ったっていう感じですね」

●なるほど。もりこさんは静岡出身ですよね? 実は私も静岡出身なんですよ! 静岡のどのあたりですか?

「私の出身は清水っていう・・・今は静岡市なんですけど、清水市に生まれました」

●生まれてから、ずっと静岡にいらっしゃいますか?

「そうですね。生まれてから今までずっと静岡県に住んでいます」

●ということは、静岡が大好きということですよね?

「はい! おっしゃる通り静岡が大好きです!」

●静岡の良さって・・・私も色んなところが大好きなんですけれども、もりこさんはどこが好きですか?

「いちばんここが好きだなって思うのは環境なんです。海があって山があって街もあって、バランスがいいと言いますか・・・私は今、山暮らしをしていて、結構田舎のほうに住んでいるんですけど、海に行きたいな! って思えば、ちょっと車で走れば、海が見える場所まで行けるし、街のほうにもたくさんの文化が詰まっていて、静岡ならではの“おでん横町”とか(笑)、映画館がたくさんあったり、いつでも行きたい場所に行けるっていう、私の希望をすぐに叶えられるものが詰まっているのが静岡なんですよね」

●本当に共感します! 何でもありますよね、静岡って。

「はい! あると思うんです。ほかにも素敵な県はたくさんあると思うんですけど、千葉も!」

●そうですね!

「千葉は海もあって、素敵な場所だと思います!」

●そうですよね。バランスがいいですよね! 世間的に静岡のイメージはやっぱり富士山、静岡茶、浜名湖、あと熱海などがあるみたいなんですけど、これって静岡人としてはどうですか?

「あ、でも大体、私もそういうイメージがあるんですけど(笑)、個人的には清水、港町出身なので、海が好きで、マグロとか美味しい海鮮の食べ物がたくさんあるし、あと富士山も、海越しに見える富士山が多分、静岡ならではだと、私は思っているんですね」

●そうですよね~。

「海越しに見える富士山がすごく雄大で、富士山が海を見下ろしているっていう、そういう雄大な雰囲気、景色がとっても好きなので、そういうところも好きですね、静岡」

エヌバンとコーヒー豆の木箱

※もりこさんの愛車はホンダのエヌバンですよね。どこが魅力的だったんですか?

「はい! もうエヌバンが発表された瞬間に、これは私のために造ってくれた車だって思ってしまいました(笑)」

●ドドンと心に来るものがあったんですね。

「そうですね。ぶっ刺さりました!(笑)」

●そのエヌバンを車中泊だったり、キャンプができるようにご自身でカスタマイズしていますよね?

「はい!」

●何かこだわりとかってありますか?

「私、エヌバンのフォルムと色、私が使っているエヌバンは“ガーデン・グリーン”という緑色なんですけど、その色味がすごく気に入ってます。あと内装もそうなんですけど(笑)、そのエヌバンの良さをちゃんと活かしたような内装っていうか、エヌバンの無骨な雰囲気を崩さないように心掛けながら、それでもちょっと自然とも馴染む雰囲気、木製の物をたくさん置いたり・・・。

コーヒー豆の木箱を今テーブルとして使っているのですが、あれも見た瞬間に“わっ! この箱、可愛い!”と思って、ぜひ車に取り入れたいって思って使い始めたので、その木箱をベースに(笑)、その木箱とエヌバンに合う内装になるように心掛けながら作っていきました」

(編集部注:エヌバン愛に溢れるもりこさん、車のカスタマイズはYouTubeの、DIY系の動画を参考に自分の好みに合わせて、手を入れていったそうです。

もりこさんのYouTubeチャンネルを見ると、しょっちゅう旅をしているように感じたんですが、もりこさんはバンド活動や動画制作のほかに、仕事もされているので、旅に行けるのは1ヶ月一回程度だそうですよ。

もりこさんが動画作りを始めたのはコロナ禍でバンド活動ができなくなってしまい、ソロキャンプの回数が増えたことがきっかけで、旅先の美しい景色などを共有したくてYouTubeで公開するようになったそうです。

キャンプ自体はキャンプ好きなお父さんに連れられて、子供の頃からやっていたそうですが、初めてのソロキャンプは2018年、きっかけはアニメの「ゆるキャン」だったそうですよ)

好きなものが詰め込まれているキャンプ場

※キャンプの計画は事前に立てるんですか?

「私の場合、予定を立てるのが苦手で、事前に予定を組んじゃうと、実際に休みになった時に別の所に行きたくなっていることがあったので(笑)、休みの日になったら今、行きたい場所でその時に行けるキャンプ場を探して行くっていう感じ・・・。だから本当に予定無計画で行くことのほうが多いですね。その場その場で考えて行動しています」

●心のおもむくままに・・・。

「そうですね。行きたくなかったら行かないし・・・」

●これまで様々なところに行ってきた中で、お気に入りのキャンプ場ってありますか?

「いくつかあるんですけど、私、静岡県の川根っていう場所が本当に大好きで、川根に行くことが本当に私にとって心の癒しなんですね。

川根にある『アプトいちしろキャンプ場』は、キャンプ・サイトから鉄道が見えたり、あとダムも見えるんですよ。私、鉄道もダムも大好きで、ダム湖も見える。で、川根にあるっていう、私にとって好きなものが全て詰め込まれている場所なので、結構大好きでよく行っていますね」

●そのキャンプ場には年中行っているんですか?

「私が行く季節は結構、秋が多いですね」

●それはなぜでしょうか?

「やっぱり秋は紅葉が綺麗になり始めていて、アプトいちしろキャンプ場から見えるダム湖って、独特の色をしていて、くすみがかかった青みたいな色をしている湖なんです。

そこに紅葉のオレンジとか赤とかが加わると、急に異世界空間になるっていうか、色鮮やかに青と赤とオレンジと黄色みたいな、あまり見ない組み合わせなんですけど、そのアプトいちしろキャンプ場の景色が、より鮮やかになって綺麗になる季節なので、私は秋をめがけてよく行くようにしていますね」

(編集部注:静岡県川根の「アプトいちしろキャンプ場」のオフィシャル・サイト:

https://abt-camp.shizu.website)

ラジオとコーヒー、幸せな時間

※もりこさんは先頃、初めての本『小さな車で、ゆるり豊かなひとり旅』を出されました。この本を出すにあたって、何かテーマのようなものはあったんですか?

「私、普段あまり読書というか本は読まないんですよね。キャンプしている時は何かに没頭する時間を作りたいな〜と思うので、本を読んだりするんですけど、普段から読むかって言ったらそうではなくて・・・。

私が好きな本は読むだけで情景が浮かびやすいっていうか、すぐに映像化できるような文章の本が好きなので、私も自分の映像がすぐに頭に浮かぶような文章を心掛けながら、読んでいる人が私と一緒にキャンプしている気分になってもらえるような内容を書けたらいいなって思って書かせていただきました」

※本を読んでいて、何度も出てくるワードが「ラジオ」や「コーヒー」だったりします。ラジオは、車での移動中に聴いていることが多いんですか?

「そうですね。車の移動中も聴くし、本当に家の中でもずっと流しているので、テレビよりもずっと生活の中の一部っていう感じですね、ラジオは」

●ラジオの魅力ってどんなところでしょうか?

「ラジオの魅力は・・・私の結構好きなものが、すごくジャンルが片寄っているんですけど、パーソナリティさんの趣味だったり、リスナーさんの趣味だったり、いろんな人の好きなものを知ることができるっていうか、きっとこの人はこういういろんな思いがあって、アーティストさんとか、そういう趣味とかに没頭するようになったんだなっていう経緯をラジオを通して知ることができるし、実際に曲もかけてもらえるので・・・。

そこまでちゃんと一貫しているんですよね。好きになって、こういうものが好きですって、音楽はこういう音楽です! っていうのを全部(ラジオを)聴くだけで、全て知ることができたり、自分で何もしなくても情報がたくさん私の頭の中にインプットされるので、こんなに素敵なものは、ほかにはないんじゃないかなって思っています」

●嬉しい限りですね~。そして続いてコーヒー。キャンプの朝とかにコーヒーはやっぱり欠かせませんよね。美しい景色を見ながら飲むコーヒーってやっぱり贅沢な時間なんですかね?

「そうですね~。自然の中でわざわざ時間を掛けて豆を挽いて淹れるっていう、そのコーヒーだけに集中している時間が、私にとってはすごく贅沢な時間を過ごしているって気持ちにいちばんなれるのが、コーヒーを淹れている、そして飲んでいる時間なんですよね。だから必ず毎回コーヒーを淹れるようにしています」

●コーヒーの淹れ方にもかなりこだわっているんですね。道具とかも結構揃えているんですか?

「そうですね。私、道具っていうものが好きなんですよね。見た目とかが可愛らしいと、ついつい・・・持っているから要らないはずなのに“この道具、可愛い! 使いたい!”って思うと買ってしまって・・・。それを大好きなエヌバンとキャンプ場で、全部セットで眺めるだけでも、私は本当に幸せな気持ちに・・・。可愛いものを、私の好きって思ったものを全て並べられるっていうだけで、私は幸せになれるので揃えたりしちゃいます」

動画の「音」は映画館!?

※YouTubeチャンネルで公開している動画の撮影や編集は、全部ひとりでやっているんですよね。映像制作の基本は、どこかで学んだんですか?

「私はもともと本当に中学生ぐらいの頃から映像を作ることが大好きで、無理やりパソコンを使って自分で撮った映像を編集していました。特にどこか公開するとかではなかったんですけど、授業の一環で作ったりすることもあったし、大学でそういう映像を学ぶ学科にもいたので・・・。大学で学んだことを活かせているような気はあまりしないんですけど(笑)、大学でも学んだことがあります」

●そうだったんですね~。本当に動画のどこを切り取っても素敵だと思ったんですけど、この番組のスタッフが特に惹かれたのが 「音」だと言っていました。もりこさんはラジオも好きでいらっしゃるので、この動画の中の音にもこだわりはありますか?

「はい! 音は結構こだわっているつもりですね。気づいていただけるとありがたいんですけど、私自身、映画館がすごく好きなんですね。何で好きかっていうと紙をめくる音とか足音とか、映画館ってささやかな音がちゃんと耳まで届くんですよね。

だから私の動画でもちょっとわざとらしく、ちゃんと紙の音とか入るようにしたり(笑)、服のこすれる音とか、ちょっとささやかな音、やっぱり音がたくさん届いたほうが没入感っていうのか、みなさんが一緒にキャンプしている感覚にもなりやすいのかなって思うので、大切に届けるようにしています」

●キャンプ場などで聴く自然の音にも敏感なほうですか?

「そうですね。自然の音はかなりよく聴いていますね」

●どんな音に癒されますか?

「私が好きなのは、そうですね・・・川のせせらぎとか、風が吹くと木々が揺れて、“カサカサカサ~”っていったり、笹の葉が“シャ~”って音がするんですけど、水と葉っぱ、この辺がいちばん風を感じたり・・・」

●心地よいですよね~。

「心地よいです! 癒されますね」

(編集部注:本の巻末に、もりこさんが愛用している旅の道具が載っていますが、これがあると特に便利なものとして「てぬぐい」をあげてくださいました。

「てぬぐい」は普段から持ち歩いていて、手を拭くのはもちろん、日差しが強いときには帽子代わりになるし、首に巻いて、日除けになったり、温泉に入る時はタオルの代わりになるし、すぐ乾く。そこもお気に入りだそうです。とにかく、なんにでも使えるアイテムなので、「てぬぐい」を忘れると不安になるくらい愛用しているとのことでした)

主人公になって撮影する旅!?

※ひとり旅をするようになって、自分の中でここが変わったな〜、というのはありますか?

「キャンプするようになって積極的に動くようになりましたね。キャンプを始める前までは、外に出ることを諦めることが多かったんですよね。準備するのも面倒くさいし、今から行く場所を考えるのも面倒くさいな~って思って、ずっと適当に近くのショッピングモールに遊びに行ったりしていたんですね。

キャンプを始めてからは、車一台で行ける手軽さが多分いいんですけど、そんなに準備を頑張んなくても、とりあえず水筒とコーヒーセットだけ持って、車に乗って、海の見える場所まで行くだけでも、すっごくリフレッシュできるっていうことがわかって・・・。

テントを張らなくていいんで、すごく身軽で行けるし、できることが増えるっていうか、私は(それまで)いろんなことにぜんぜん自信がなかったけど、ひとりでここまでできるっていう自信がついたかなって思いますね」

●もりこさんの旅の極意を教えていただけますか?

「私自身映画が本当に大好きでよく見ているんですね。映画もそうだけど、好きなバンドのミュージック・ビデオとか、好きなものを私が吸収して、私からまた違う形で届けたいな~って・・・。

私の動画をもともと見ているかたも、私がこの映画のこのシーンが好きだから、みなさんにも届けたいなっていう思いで、私が撮れる範囲での映像を撮ってお届けしたいなって思っているので、本当に私が好きな映画の主人公、私が好きな音楽のミュージック・ビデオの出演している女優さんになっている気持ちで楽しく撮影することですかね」

●素敵です! 現実がすごくドラマチックになっていきますよね~。

「そうですね~」

●最後にYouTubeチャンネル「野外のもりこ」のフォロワーさんたちに伝えたいことがあれば、お願いします。

「いつも私の作っている(動画)、結構キャンプ場とか一緒のところとか出てきたりするんですけど、いつも見てくださってありがとうございます。これから私のペースで本当にゆっくりではあるんですけど、動画を作りたいなって思った時にゆっくり好きなように作っていきたいなって思っているので、また作った時は見ていただけると嬉しいです。本当にありがとうございます」

INFORMATION

もりこさんの初めての本をぜひ読んでください。春・夏・秋・冬、それぞれの季節に分けて、もりこさんの旅やキャンプの体験談が載っています。その場の情景が浮かぶような、親しみやすいエッセイ集です。文章だけでなく、写真やイラストも全部もりこさんが手がけています。巻末の「私の大切な旅道具」も必見です。KADOKAWAから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎KADOKAWA:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001722/

YouTubeチャンネル「野外のもりこ」もぜひ見てください。動画の完成度はもちろん、当番組のスタッフが絶賛している「音」にもご注目くださいね。

2025/6/22 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. I AIN’T WORRIED / ONE REPUBLIC

M2. その線は水平線 / くるり

M3. 染まるよ / チャットモンチー

M4. STAND BY ME / BEN E KING

M5. ひこうき雲 / 荒井由実

M6. PERFECT DAY / LOU REED

M6. 離れられないから影 / はぐち

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/6/15 UP!

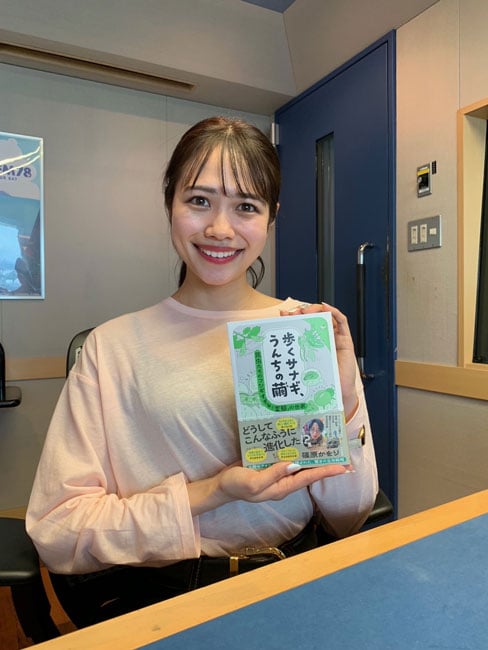

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動物作家で昆虫研究家の「篠原かをり」さんです。

篠原さんは子供の頃から生き物が大好きで、図鑑を何度も見返すようなお子さんだったそうです。そして、いろんな生き物の飼育経験や知識を活かし、2015年に昆虫に関する本で作家デビュー。これまでに生き物に関する本を数冊出版。

また、テレビのクイズ番組などにも出演。現在は慶應義塾大学SFC研究所の上席所員、また日本大学大学院の博士課程に在籍するなど、幅広く活躍されています。

そんな篠原さんの新しい本が『歩くサナギ、うんちの繭 〜昆虫たちのフシギすぎる「変態」の世界』なんです。

きょうはその本をもとに、昆虫の摩訶不思議な「変態」について、いろいろお話をうかがいます。

☆写真協力:篠原かをり

「変態」が創った「昆虫の惑星」

※新しい本は昆虫の変態について書いた本なんですよね。改めて「変態」とは何か、教えてください。

「昆虫が子供から大人になる過程において、幼虫から成虫になる過程において、大きく体の機能を変えるための脱皮のひとつですね」

●体の機能を変えていくんですね! 変態にはいろんな種類がありますよね。代表的な変態はどういったものがありますか?

「いちばん割合として多いのは『完全変態』と言われる、イモムシが蛹(さなぎ)になって蝶になるような、一般的な変態がいちばん数としては多いんです。イモムシと蝶のように大きな変化を伴わずに、見た目は似ている感じだけど、ちょっとずつ機能が変わっていく、蛹(さなぎ)にならないで、比較的シームレスに成虫になっていく『不完全変態』と、大きくふたつあります。

珍しい変態として『無変態』というほとんど変態をしないものと、あとは反対に『過変態』、たくさん変態をしているように見えるものがあります」

●先ほど脱皮という言葉も出てきましたけれども、「変態」と「脱皮」は違うんでしょうか?

「脱皮の種類の中に変態があるという感じです。昆虫って私たち人間のようにちょっとずつ、体の内部で骨が伸びて、筋肉が増えてっていうふうに大きくなるわけではないんです。箱に入った風船のような感じで、中がどんどん膨らんできて、もうこれ以上、大きくなれないよってなったら脱皮をして、さらに大きくなっていくっていう成長の仕方をするんですね。

その脱皮の中でも幼虫と成虫って何が違うかっていうと、(成虫は)卵を産んだりすることができる状態で、あとは多くの昆虫は羽が変態の時に同時に生えるんです。移動能力を今まで以上に手に入れて、卵を産めるようになった状態になるための脱皮が変態と言えます」

<

<●なるほど~、そういうことなんですね。そもそも篠原さんが昆虫の変態に興味を持つようになったきっかけって何かあったんですか?

「変態という現象そのものが昆虫・・・例えば宇宙人が地球を見た時に多分、人間の惑星だとは思わないんですよ。圧倒的に種類が多くて数も多いのが昆虫なので、『昆虫の惑星』と断定するだろうなと思う中で、それほどまでの多種多様な昆虫っていうものを作り上げた現象がこの変態というもので、変態が出現してから昆虫の歴史の中に、特に完全変態が出現してから、数が爆発的に増えたんですよね。

なので昆虫という、私がもともと大好きな生き物の基本となるような、不思議な現象が変態だなと思ったので、その昆虫を好きになって、なんでこんなに多様な魅力に溢れているんだろうと考えた時に、目の前にあったのが変態だったって感じです」

(編集部注:「変態」には蝶のように、幼虫からさなぎになって成虫になる「完全変態」、蛹にはならなくて、ちょっとずつ変わっていくバッタ、そしてセミやトンボのように幼虫からそのまま成虫になる「不完全変態」、このふたつのほかに何度も変態しているように見える「過変態」と、ほとんど形が変わらない「無変態」があるんですね。

篠原さんによると「過変態」の代表が「マメハンミョウ」という、ハチの巣などに寄生する昆虫、そして「無変態」の代表が「シミ」、このシミは紙を食べる小さな昆虫で、古い本などを好むそうです。シミは漢字で「紙」の「魚」と書き、英語名は「シルヴァーフィッシュ」というそうですよ)

幼虫も蛹も光るホタル

※「変態」は昆虫の生存戦略と言っていいのでしょうか?

「そうですね。特に『完全変態』の場合に顕著なんですけど、例えばモンシロチョウの幼虫、アオムシはキャベツを食べるんですけど、モンシロチョウって成虫になると花の蜜を飲むじゃないですか。

親と子供で同じものを食べているとその分、食料が十分にいき渡りにくい、親と子供で競合してしまう可能性があるっていうのと、あとは同じものを食べないことでリスクヘッジにもなっているのがあって、『完全変態』をすることによって、昆虫はより生き残りやすくなったと言えると思います」

●なるほど~。本の第二章に「昆虫の不思議すぎる変態」として20個の例が載っています。その中から私が特に気になった変態についてお聞ききします。

「サナギも光るホタル」。ホタルの光ってすごく美しいな〜と毎年感じるんですけど、このホタルの変態について教えていただけますか?

「ホタルは、一般的にホタル鑑賞というと成虫の光っている様子を、特にゲンジボタル、ヘイケボタルの光っている様子を見ることが、日本ではほとんどかなと思うんですけど、生涯を通して光り続けるという特徴があって、幼虫も光りますし、蛹(さなぎ)も薄ぼんやりとした感じで光ります。

ホタルは幼虫も蛹も成虫も光るということは、今までホタルの光ってなんのためにあるかっていうと、オスとメスが巡り合うためにあると考えられていたんですけど、幼虫とか蛹の時ってオスとメスが巡り合う必要ってないじゃないですか、まだ産卵しないので・・・。

そうするとホタルの光には、ほかにも役割があるに違いないという考え方につながるので、“毒があるよ”って威嚇のためだったりとか・・・。

(ホタルは)幼虫の時は浅い水の中で生活して、蛹は川岸の土手の中とか土の中にいるので、私たちの目にその光をとらえることはなかなかないんですけど、実はホタルはずっと、私たちが見えないだけで、私たちに向けていない光をほかの虫たちに向けて光を放っているんだなと思うと、人間が見る虫だけじゃなくて、虫の世界の中の虫っていうのも面白いなと思います」

50年幼虫だったタマムシ

※続いて、本に不思議すぎる変態の例として「50年幼虫で過ごす、アメリカアカヘリタマムシ」というのが載っていました。これはどういうことなんですか?

「これは変態の強みが出ている部分かなと思うんですね。なんで50年も成虫にならなかったかっていうと・・・普段はもっと短いスパンで成虫になっていく昆虫なんです。

木の中に卵を産みつけられて、その木を食べながら、中で蛹になって成虫になっていくんですけど、多分そのタマムシが蛹になった時点で、幼虫だったかもしれないですけど、棲んでいた木が伐採されて、家の材料になったんですね。

建築資材になって・・・そうすると、なかなか栄養とかも少なくて、成長するのに適した環境ではなくなってくるので、ゆっくりゆっくり成長して50年間かけて家の柱から出てきたっていう話なんですね。

この蛹っていうのは非常に安定した状態・・・繊細でもあるんですけど、安定した状態なので、結構長い時間を過ごすことができて、例えば日本でも冬を越す間、蛹の姿で冬を越すような生き物もたくさんいるんです。

変態を経ない『不完全変態』の生き物であった場合に、柱の中で成虫になるまで50年生き続けるのは、なかなか難しいことですけど、蛹は新しく何か食べなくてもいいし、じっとタイミングを待てるという、その特殊な時期があったからこそ、50年の時を経て、無事成虫になることができたんだと思います」

●なるほど! でも50年間(柱の)中に入っていて出た時って、どんな気持ちだったんですかね?(笑)

「そうですよね~。結構、昆虫の時間の感じ方って気になるなと思っていて、昆虫より本来はるかに寿命の長い人間からしても、50年ってとんでもない長さじゃないですか」

●そうですよね~。

「本当に浦島太郎状態で(笑)、誰も知り合いとかもいないし、その地域にまだアカヘリタマムシがいるかもわからないぐらいの期間で、全く景色とかも様変わりしているでしょうね。

でも、そのタマムシたちの生涯は1回きりだから、私がもし(アカヘリタマムシになって)出てきたとしても変態ってすごいなって思って、私が同じ立場だったら蛹になって出てきたら、こんなに世界って変わっちゃうんだ、すごいなって思って終わっちゃう気がしますね」

(編集部注:蝶にしても蛹になると、動かなくなるイメージがありますよね。でも篠原さんによると、蛹になっても意外と動くんだそうです。生糸が採れる「蚕(かいこ)」の白い繭(まゆ)は蛹の状態なんですが、繭も動くんだそうですよ)

幼虫が美しい!? ジュエルキャタピラー

※今まで出会った昆虫で、いちばん印象に残っている「変態」する昆虫はなんでしょう?

「『パプアキンイロクワガタ』という親指の先ぐらいの、すごく小さなクワガタがいて、結構メタリックなグリーンとかイエローとか、赤とか青とか様々な色になっていくというか、いろんな色がいるクワガタなんですね。

最初、蛹だと乳白色のクリーム色っぽい色からどんどん色付いてきて、こういう感じの色の成虫が出てくるのかな? って羽化する数日前になると、ちょっと予想できるような、色が透けてくる感じになるんですけど、実際出てきて見るまでわからないというか、出てきてからもどんどん色が落ち着いてきたり、変わってきたりして・・・。

幼虫の時って全くどれも見分けがつかない、同じようなクリーム色のイモムシ状の幼虫だったものが、同じものを食べて成長して、親も同じ親から生まれていて、いざ成虫になる段階になると、様々な自分だけの色合いをなっていくのが、私は最初見分けがつかなかったけれど、もとからこの人(クワガタ)たちは全部違う見た目になるクワガタになるものとして生まれ育ったんだなと思うと、すごく面白みを感じて・・・なので、私はずっとパプアキンイロクワガタを育てるのが好きでよく育てています」

●成虫よりも幼虫のほうが美しい昆虫っていたりするんですか?

「そうですね。美しさでいうとかなり好みになってしまうんですけど、派手というか、特徴でいうと『ジュエルキャタピラー』と呼ばれる幼虫が、透き通ったグミとかゼリーのような見た目の幼虫から、オレンジとか黄色のひよこみたいなフサフサした成虫になっていくような蛾がいるんです。

蛾も含めてジュエルキャタピラーと呼ばれていることが多くて、幼虫のほうが注目されているのは、非常に珍しいなと思っているんですけど、それもまた不思議な変態です。

最初は本当に寒天というか、向こう側が透けて見えるようなぐらいの透明感を持った幼虫なんです。それが段々色濃くなってきて、最終的に似ても似つかない、本当にひよこのような蛾になっていくので、ひよことグミどっちが美しいかというと難しいんですけど・・・。でも幼虫のほうがより人目を引いて注目されているという点では、ジュエルキャタピラーは珍しい蛾かなと思います」

夏休み、「変態観察」のすすめ!

※夏休みも近いことですし、子供たちに「変態」を観察してほしいですよね?

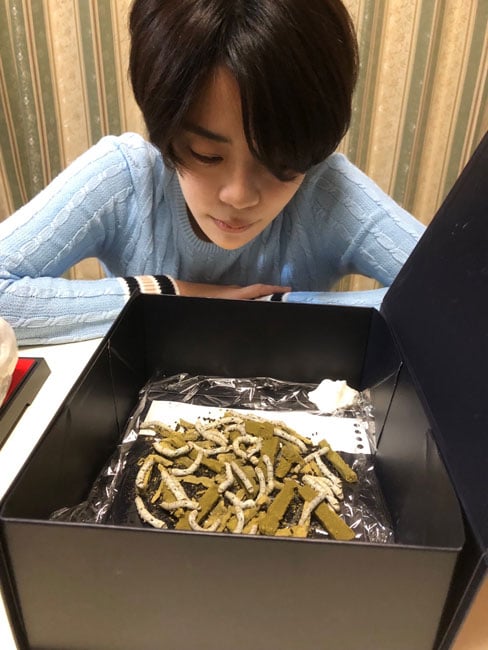

「そうですね。すごく面白いのは、やっぱり虫のライフサイクルの中でも、飼っていてもサビの部分なんですよ。ずっと同じ虫を飼い続けるのも楽しいですけど、普段から虫を飼い慣れていない子供たちに、最初の一歩として飼ってみるのであれば、まず変態を観察してもらうのが、いちばん昆虫を楽しめるんじゃないかなと思っています。

これからの季節ですと、おすすめとしては蚕って飼いやすくて、昔は桑の葉っぱで育てていたんですけど、今は人工飼料っていう抹茶ようかんのような専用の餌があったりするので、2週間ぐらい観察して、さらに生糸を採ることもできるので、思い出も残すことができるっていうので、蚕飼育はおすすめです。普通にネットで購入もできるので・・・。

あと、身近な美しい昆虫でいうと、ミカンの木とかでアゲハチョウ(の幼虫や蛹)を探すのがいちばん飼いやすく、結構アゲハチョウは外で採ってくると、蛹の中からハチが出てきたりもして、それも面白いと飲み込めるお子様にはかなりおすすめですね」

●え~~、アゲハチョウの蛹の中から出てくるんですか、ハチが・・・?

「そうなんです。かなり寄生されやすい昆虫なので・・・。あとは完全変態以外でも不完全変態っていうのもかなり面白くて、特に大きく変わるものとしてはセミとトンボですね。ヤゴはわかりやすく、かなり飛ぶ力、強い大きな羽を手に入れるので、これから先、6月7月ぐらいになった時には池を探してみたりとか。

あとは、夕方付近に木の根元に小さな穴ぼこが空いていたりすると、大体セミが出てきた穴です。夏場は同じ木の根元から何匹も出てくるので、昼間にセミが出てきた穴を探しておいて、夕方から夜にかけて公園で観察すると、家に昆虫を持ち込まないで欲しいご家族がいらっしゃっても変態を観察できて楽しいと思います」

※もし篠原さんが昆虫になれるとしたら、どの昆虫になって「変態」を経験してみたいですか?

「そうですね~。せっかくなるのであれば、完全変態みたいな生活がガラッと変わって、きょうから大人です! って気持ちになれるほうが楽しいだろうなとは思うんですけど、実際に今の自分が昆虫になったら、多分『シミ』のような無変態の昆虫になるだろうなと思っていますね。

私は本当に物心ついた小学生とか幼稚園の時から今まで、ほとんど生活が変わっていないんですよ。毎日、朝起きて何をしようかなって考えて、虫とかと遊んでっていう生活をしているので・・・家に赤ちゃんとかもいますし、確実に大人になっているんですけど、働いてもいますし・・・どこから大人だったのかって振り返るとわからないんですよ。

なので・・・なってみたいのは、蝶とか蛾とか“鱗翅目(りんしもく)”の完全変態になったら、すごく気分が切り替わって楽しそうだなと思うんですけど、実際には、シミのようにいつ大人になったんだっけな~ってなってしまうような昆虫になると思います」

☆この他の篠原かをりさんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『歩くサナギ、うんちの繭〜昆虫たちのフシギすぎる「変態」の世界』

篠原さんの新しい本をぜひ読んでください。きょう番組内でご紹介できたのは、ほんの一部です。とにかく不思議で面白すぎる変態のお話が満載ですよ。

特別編として巻末に、アゲハチョウやクワガタ、そしてセミの変態を観察する方法が載っています。この夏、お子さんと一緒に「変態」を観察してみませんか。大和書房から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎大和書房:https://www.daiwashobo.co.jp/book/b10107902.html

篠原さんのオフィシャルサイトもぜひご覧ください。

◎篠原かをり:https://shinoharakawori.com/

2025/6/15 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. EVERYDAY / INCOGNITO

M2. HEAVEN IS A PLACE ON EARTH / BELINDA CARLISLE

M3. FIREFLIES / OWL CITY

M4. THE LONGEST TIME / BILLY JOEL

M5. THE COLOR OF LOVE / BOYZ II MEN

M6. CHANGE THE WORLD / ERIC CLAPTON

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/6/8 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは気象予報士、そして空の写真家の「菊池真以(きくち・まい)」さんです。

菊池さんは茨城県出身。慶應大学在学中に気象予報士の資格を取得し、気象予報士として活動。その後、NHKの気象キャスターとして活躍。現在は、お天気関連の記事の執筆や講演活動のほか、いつも持ち歩いているミラーレスの一眼レフ・カメラで撮った、大好きな空や雲の写真を本などで発表、また写真展も開催するなど、幅広く活躍されています。

そんな菊池さんの新しい本が、文庫サイズとなって発売された『ときめく図鑑Pokke! ときめく雲図鑑』。この本には菊池さんが撮影された雲や空の素敵な写真が満載なんです。

きょうはそんな菊池さんに、好きな雲の風景や珍しい雲のほか、雲や空を上手に撮影するコツ、そして気になるこの夏の気温と傾向などうかがいます。

☆写真:菊池真以『ときめく図鑑Pokke! ときめく雲図鑑』(山と溪谷社)

「わた雲」から「入道雲」、天気急変!?

※雲の色は「白」、そう思っているんですが、それは正しいですか?

「そうですね。太陽の光が散乱して雲が白っぽく見えているんです。例えば雨雲は雨を降らせるくらいですから厚みがあるんです。分厚いんです。積乱雲ですと地上から13キロとか15キロぐらいとか、飛行機が飛ぶ高度よりも高いので厚みがあるんですよ。なので、太陽の光が底のほうまで届かないので、底のほうは黒っぽく見えるんですよね」

●そういうことなんですね〜。

「はい。なので、黒い雲を見かけたら天気急変に注意なんていうふうに言いますよね」

●確かに聞いたことあります。

「そうなんです」

●菊池さんはこの本で、雲の観察の基本となる10種類の雲をあげて説明されていますよね。今お話にあった雨雲だったり、うす雲、うね雲など、あまり聞いたことがない雲もありました。

その中で最低限この雲のことを知っていると、私たちも天気の変化を予測できたり、日常生活でも役立つよっていう雲があれば、教えてください。

「やはりこれからの季節は、わた雲かなって思います。わた雲がどんどん大きくなっていきますと最終的に入道雲になるんですね。その入道雲が激しい雷雨をもたらす雲になります。夕立を降らせるような雲ですね。

そのわた雲から入道雲に成長していくので、わた雲が朝からたくさん並んでいるような日は、ちょっときょうは天気急変に注意が必要かなというふうに思ったりできます」

入道雲のてっぺん「かなとこ雲」

※季節によって、雲はいろんな表情を見せてくれます。また、時間帯によって朝日だったり夕陽だったり、雲と空と太陽が作り出す風景も素敵ですよね。菊池さんが好きな雲の風景は、どんな風景ですか?

「例えば春ですと、わた雲が気温によって大きくなったり、背が高くなったり平べったいままだったりするんですね。気温が低いと、平べったいフランスパンのような形って言ったりもするんですけども、扁平雲(へんぺいうん)と呼ばれる細長い形になります。

それが気温が上がってくると、ちょっともくもくっとしてくるので(背が)高くなる。なので、ちょっとマニアックなんですけども、雲の高さを見て暖かくなってきたな〜なんていうふうに私は見ています」

●すごいです! 雲の高さでそれを思うんですね!

「はい。で、夏ですと入道雲。入道雲はどんどん高くなっていくんですけども、雲ができる限界の高さっていうのがあります。これ以上、高くなれないよっていう高さがあるんですね。入道雲って大きくなっていくと、その高さに達すると、どうなると思いますか?

●どうなる・・・!? 雨が降る?

「雨が降りやすくなるんですけれども、もうそれ以上、上に行けないので横に広がるんですよ」

●そういうことなんですね!

「なので、上が平べったくなっている雲が見えたら、入道雲のいちばんてっぺんの部分が平たくなっているのを、かなとこ雲って呼んだりするんですけれども、かなとこ雲のその平べったいところを見て、私はあそこが雲ができる限界の高さだなっていうふうに思って見ています。ちょっとマニアック過ぎますか(笑)」

●考えたこともなかったです。面白いです!

「で、秋はすじ雲、うろこ雲、ひつじ雲ですかね。上空の風が強まってきて、空高い雲がたくさんできるようになります。その繊細な感じも好きですね。

北風が強まってきますので、太平洋側の地域は晴れる日が多くなるんですが、その北風に飛ばされて雲が小っちゃくなるんですよ。飛ばされて小っちゃくなると、それは断片雲(だんぺんうん)って呼んだり、呼び方によっては、ちょうちょ雲、ちょっと風流じゃないですか。なんかちょっとひらひらっと舞っているような感じが好きですね」

珍しい「穴あき雲」、印象的な「ゆきあいの空」

※滅多に見られない雲の風景はありますか?

「穴あき雲ですかね」

●穴あき雲?

「雲が空一面に広がっている時に、ちょうどそこだけ穴が開いたように見える雲があるんですね。そのことを穴あき雲と言います。で、その穴あき雲なんですけれども、この本に載せているんですよ。いるんですけども、これ多分ね、5年以上かかったと思います、撮るのに」

●え、撮影するのに? すごく珍しいんですね!

「はい、時間がかかりました! でも一回見つけると、ちょっとコツをつかむんですよ。なので、これを撮ってからは比較的、毎年見ていますし、1年に何回か見ていますね」

●季節は問わないんですか?

「そうですね。天気でいうと天気がよくなったり悪くなったり、変化する時に多いですかね。うろこ雲が空一面に広がっている時になんらかの衝撃を受けて、雲の一部がなくなっているような状態、穴あき曇って言います」

●見つけた時はラッキーなことが起こりそうですよね(笑)

「はい(笑)、もう慌ててカメラを取りに行きます」

●そうですよね〜。今までに見た雲の風景で、最も印象的だったなっていう風景ってありますか?

「あ、それはこの本の終わりに載せた写真なんです。私がカメラで写真を録り続けたいなと思った最初の瞬間かもしれない、この雲の風景なんですね。

当時コンパクト・デジタルカメラ、比較的小っちゃいカメラを持って、ここに行ったんです。この空が本当に綺麗で、場所は富士山の5合目になります。中腹ですね。

そこまで車で登ることができるので、みなさんにも行っていただきたいんですけども、ちょうど夏から秋へと季節が変わっていく頃でした。まだ下のほうには夏のもくもくとした雲が見えて、上空の高いところには秋の雲が見え始めていて、秋と夏の雲が同じ空に見られたんですね。

で、私はこの写真を撮った時は知らなかったんですけども、こういった夏と秋がゆきあう季節に見られる空のことを、ゆきあいの空って言うんですって。その言葉を聞いて、益々この空、綺麗だったなと思いまして、すごく記憶に残っております」

(編集部注:お話に出てきた「ゆきあいの空」。菊池さんによると、珍しい現象ではなく、夏から秋へ変わる頃、お盆過ぎあたりに、開けた場所で見られるそうですよ)

この夏は暑くなる!?

※多くのかたが気になっているのが、今年の夏の気温と傾向だと思います。この時点での予測は難しいと思いますが、今年の夏も暑くなりそうですか?

「はい、暑くなりそうなんですよね~。ベースとして地球の気温が上がってきています。それに加えて、海の温度で長期的な予報を予想するんですけども、普段の天気予報、あすあさっての天気は地上の空気の温度から計算して出していきます。長期的な予報は海の温度を見て、そこから予想を立てていきます。

というのは、水は温まりにくく冷めにくいですよね。なので、影響を受けにくいので、長期的な予報をする時に役立つんですね。

その海の温度が太平洋の西側、つまり日本の南の海域に近いところで、今年は高めになりそうなんです。そうなりますと、日本の南にある太平洋高気圧の勢力が強まりやすい。なので暑くなる。その傾向がちょっと強いかなと思います」

●なるほど~。あと、気象衛星やハイテク機器の発達で、天気予報の精度が上がった一方で、私たちはゲリラ豪雨だったり局地的な大雨だったり、急激な変化に見舞われることが多くなったように思います。やはりこれは地球温暖化の影響と言っていいんですか?

「これは(地球温暖化の影響と)言っていいと思います。激しい雨の数というのも実際に増えていますし、私が気象予報士(の資格)を取ったのは、もう19年前(笑)、それくらい前だったんですけど、その頃と比べて極端な現象が増えたと感じております」

●そうなると短時間の予報、例えば1時間後、2時間後の予報も難しくなっていて、これって気象予報士泣かせですよね?

「そうですね(笑)。ただ、昔と比べてコンピューターの精度がものすごく上がってきているんですよね。今は数日前、3日4日、5日ぐらい前に、例えば関東地方の北部で、この日は急な雷雨がありそうだ、といったことは、なんとなく予想がつくんですよ。結構コンピューターの精度はいいです。

ただ、このスタジオ近くの海浜幕張駅でとか、ピンポイントの場所や、例えば午後2時など、ピンポイントの時間になると、なかなか難しいわけなんですね」

線状降水帯、要注意!

※天気予報で使われる気象用語で、これには注目しておいたほうがいいという用語はありますか?

「やはり雨の季節になってきますので、線状降水帯は本当に大事なキーワードだと思います。これは何かというと活発な雨雲、大雨を降らせる雨雲が線状に列を連なるように並んでいるような状態です。

何が危険かというと、活発な雨雲が線状に並んでしまうと、大雨が同じところでずーっと長く降り続いてしまうんですね。積乱雲ひとつの寿命っていうのは1時間ぐらいなんですけれども、それがいくつも並ぶことで、同じところにかかってしまうことで、長い時間大雨が続いてしまう。結果として災害をもたらすような雨になってしまうわけなんです」

●「線状降水帯」と聞いた時には、しっかりと対策を打っていく必要がありそうですよね。

「はい、お願いします」

●それから、やっぱり毎年台風も気になるところですよね? ここ数年台風の進路も大きく変化しているように思うんですが、この点はどうでしょうか?

「そうですね。日本のすぐ南の海域がやはり以前より暖かかったりするんですよね。なので、よくあるパターンとしましては、日本のはるか南の海上で台風が発生して、どんどん北上して日本に近づくまでに時間があった。

その時間をかけている間に暖かい海から、台風はエネルギーをもらってどんどん強くなっていくような形、沖縄の近くを通って本州にやってくるようなパターンが多かったんですけれども、日本のすぐ南の海域が暖かいということで、以前よりも日本のすぐ南で台風が発生してしまったり、発生したと思ったら猶予なく急に勢力を増したりすることが多い気がします」

●スーパー台風と呼ばれる、とても勢力の強い台風も発生するようになっていますね。これも地球温暖化の影響なんですか?

「はい、これも地球温暖化の影響と言われています。スーパー台風と呼ぶ基準は、基本的に定められてはいないんですけれども、中心付近のヘクトパスカルが低ければ低いほど、勢力の強い台風になっていくわけなんですね。その勢力の強い台風が増えてきている・・・この先も増えるのではないかというふうに言われています」

スマホで雲を上手に撮るコツ

※本の最終章に「雲を楽しむ」というのがありました。菊池さんがお勧めする「雲の楽しみ方」をぜひ教えてください。

「いろいろあるんですけども、定点観測が結構お勧めですよ! 毎日同じ場所から同じ時間に空を眺めてみる。そうしますと季節によったり時間によったりして、出る雲が変わっていくのをすごく感じられます。毎日見ていると、天気予報ができるようになってきます(笑)」

●え~~本当ですか?

「はい!」

●私もできますかね?

「全然できると思いますよ! 天気が下り坂の時は、上空の薄い雲から厚みのある雲に変わっていきます。なので、もしかしたら“あれ? お昼頃から曇ってくるよって言っていたけれど、ちょっと早いな”とか、“ちょっと低気圧(の移動が)早くなっているのかな? じゃあ雨も早いのかな?”など、自分で予想することができるようになります」

●菊池さんは空の写真家でもありますので、写真を撮るのもいいですよね?

「はい、その瞬間瞬間を誰かと共有することができるのでいいかと思います」

●スマホだったら、こういう撮り方がお勧めとかあったら教えてください。

「まずは何よりもピントですね。ピントを合わせるのが、雲は少し難しかったりす

るものもあります。もし雲でピントがなかなか合わない時は、なるべく遠くの建物とか、山の稜線とかでピントを合わせて撮影すると、雲も遠いところにあるのでピントが合いやすいです。

水平に撮ることもお勧めします。もちろんちょっと気持ち的に右斜め上にしたいとか、そういったこともあると思うんですけども、記録していく時には水平がなるべくお勧めです。あと周りの景色も一緒に入れるといいですよ。“あ、この時にこの雲を撮ったな~”とか、周りの様子もよくわかるので景色も入れるといいです。

あと2点あるんですけれども、スマートフォンは色がちょっと難しかったりもします。空の色が青く出ないことがあります。携帯の種類にもよるんですけれども、ホワイトバランスってありますか?」

●あ~、あります、あります!

「ホワイトバランスが変えられるものは、太陽光だったり太陽マークだったり、機種によってちょっと違うんですけれども、できれば、太陽マークに合わせて撮ってみてください。あと、太陽の光と雲を一緒に撮るのは結構難しいです」

●そうなんですね。

「太陽の光が入ってしまうと、カメラがどっちの光の明るさに合わせようかな~って迷ってしまうんですよ。なので、太陽の光がもし入らなければ、入らない環境で撮るのがお勧めです。太陽と反対の空とかは、比較的青くちゃんと写ります」

●はい。

「でもきっと、太陽の近くに撮りたい雲ってあるじゃないですか?」

●そうですね~。

「その時どうするかというと、なるべく太陽の光を写さないようにアップにしてみたりとか、建物でそこだけ切ってみたり、太陽の光を隠してみたりして撮ると、結構上手くいくことが多いです」

●なるほど~。最後に改めてなんですが、菊池さんが雲を見てときめくのはどうしてなんですか?

「これはもう、雲って毎回違うんですよね。毎回見て違いますし、ちょっと前に見た雲と今見ている雲は全然違いますし、美しさも違ってきます。楽しみ方も違います。だからその一瞬を、一瞬一瞬を見ていくのがとても楽しいです」

●変化するからこそ楽しい!

「そうなんですよね~。その一瞬を収めたくて多分私は、空を撮っているんだな〜と思っています」

☆この他の菊池真以さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

文庫サイズとなって発売された菊池さんの本をぜひチェックしてください。基本の雲10種のほか、身近な雲や珍しい雲など、全部で59種の雲を解説。また、観察のポイントや撮影のコツなども載っていますよ。何より菊池さんが撮った雲の写真が素敵なんです。ぜひご覧ください。山と渓谷社から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎山と渓谷社:https://www.yamakei.co.jp/products/2824050110.html

◎菊池真以オフィシャルサイト:https://www.maisorairo.com/

2025/6/8 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. 流れる雲を追いかけて / サザンオールスターズ

M2. MIGHTY CLOUDS OF JOY / B.J. THOMAS

M3. MORE THAN A MEMORY / CARLY RAE JEPSEN

M4. CLOUDS / CHAKA KHAN

M5. IT’S RAINING MEN / THE WEATHER GIRL

M6. STRANGE WEATHER / GLENN FLY

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/6/1 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、フリーライターで写真家の「山本高樹(やまもと・たかき)」さんです。

山本さんは1969年、岡山県生まれ。いくつかの出版社勤務と海外放浪を繰り返したあと、2001年からフリーランスとして活動。2007年からはインド北部の山岳地帯「ラダック」地方の取材をライフワークに、現地の気候風土や人々の暮らしぶりを、写真や紀行文で伝えていらっしゃいます。

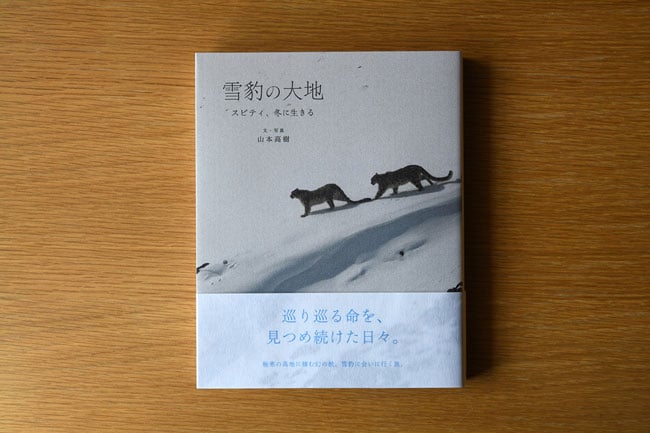

そして、2020年に出版した『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』で、第6回「斎藤茂太賞」を受賞されています。そんな山本さんの新しい本が『雪豹の大地 スピティ、冬に生きる』なんです。

きょうは、山岳地帯スピティに生息する幻の野生動物「ユキヒョウ」の撮影エピソードのほか、彼らを取り巻く環境や、人間との関係などうかがいます。

☆写真協力:山本高樹

「冬に来い! ユキヒョウを撮りたくないのか?」

※この本の舞台になっているスピティはインドの北部にある、ということなんですが、改めてどんな場所なのか教えてください。

「インドという国を地図で見ると、ちょっと右側のほうが出っ張っていて、ひし形みたいな形をしていると思うんですけれども、その頂点のところがいちばん北にあるんです。その北に僕がずっと前から ライフワークとして取材しているラダックという連邦直轄領があって、そのラダックのすぐ下にある州、ヒマーチャル・プラデーシュ州の北東の端にスピティという地方があります。

そこはヒマラヤの西外れに当たる地域で、標高が3500メートルから4200メートルぐらいあるところで、1年を通じて雨があまり降らないんですね。冬の雪解け水を頼りに人々が暮らしていて、主にチベット仏教を信仰しているスピティ人と言われている人たちが暮らしています。いちばん大きな街でも2000〜3000人しかいないような小さな地域ですね」

●スピティにユキヒョウがいることは、いつ頃知ったんですか?

「ヒマラヤを中心とした山岳地帯にユキヒョウが生息しているということは、知識として知っていて、20年近く前から僕はラダックという地域を取材し続けているんですけれども、そのラダックでもほうぼうでユキヒョウの噂というのは、ちょこちょこ聞いていたんですよ。

僕自身も雪の上で獣が格闘したような、血しぶきが飛んでいる跡とかを見て、これは何だ? って聞いたら、僕の友達のガイドが、これはユキヒョウが獲物を捕まえた跡だって言っていて・・・。

で、雪の上にちょっと丸く、ぽってりした足跡が点々と残っていて、その上にちょっと筋のような太い跡がついていると、これはユキヒョウの足跡だと・・・。足跡のあとに尻尾をちょっと引きずった跡がつくと、これはユキヒョウの足跡だってすぐにわかると教えてもらったりとか・・・。

そのほかにも別のラダックの村で、家畜として飼っているロバのお尻がちょっとユキヒョウに噛まれちゃったって跡を見せてもらったりとか、ほうぼうでそういう噂を聞いていて、存在自体は感じてはいたんですけど、ただ本当に目撃するのが難しい動物なので、肉眼で見たことはそれまでなかったですね」

●目撃するのが難しい動物であるのに、ユキヒョウを撮影しようと思ったのは、どうしてなんですか?

「そういう細かい情報をずっと前から聞き続けていて、ある時、別の目的の取材でスピティに滞在していた時に、夏だったんですけれども、僕の昔からの友達が『お前、何で冬のスピティに来ないんだ』と、『お前、冬に来い』って言って、『来るだけでも大変なのに、なんで俺が来なきゃいけないんだ』って聞いたら、『ユキヒョウだよ! ユキヒョウの写真を撮りたくないのか? 写真家だろ?』って言われて、『いや、そんな絶滅危惧種なんて、簡単に撮れるわけないじゃん!』って言ったら、『いや、撮れる。スピティなら100%撮れる』って言われて・・・。

『どういうことなんだ?』って聞いたら、スピティにはユキヒョウが比較的出没しやすいスポットがあって、地元の人たちがネイチャーガイドというか、現地ではスキャナーとかスポッターとか言われているんですけれども、それを専門にしている人たちが、冬の間、ユキヒョウを撮影に来た人、カメラマンとかを案内するツアーがあるって聞いて・・・。

『そんなのあるとしても、どのぐらいいて、どのくらい頑張ったらユキヒョウを撮れるのか』って聞いたら、『1日6〜7時間ぐらい外に居続けて、それを3〜4週間ぐらい続けたらいけるんじゃないか』と言われて・・・(苦笑)。それだったら1日1回目撃できるかもしれないけれども、そんなので行く甲斐があるのかちょっとわかんなかったんですね。

ただ、そういうのはなんとなく思い続けていて、じゃあ試しに行ってみるかみたいな気持ちで、ちょっと半信半疑なところはあったんですけれども、スピティで取材をしてみようと思いたったのが、今回の取材のきっかけだったんです」

(編集部注:山本さんによると、日本からスピティに行くには旅の途中で許可証の申請などがあったりするので、到着するまでになんと、6日もかかるそうですよ。まさに秘境!)

太い尻尾、体毛もふさふさ

※改めてユキヒョウはどんな動物なのか、教えてください。

「個体差はあると思うんですけれども、頭の先からお尻のあたりまで、だいたい1メートル前後ぐらいで、体長と同じぐらいの長さの太い尻尾があります。

手足は割と短めでがっしりしていて、険しい岩場とか雪が積もっているところでも、尻尾とかでバランスを取って、機敏に動くことができる体型になっていますね。体毛も結構ふさふさと生えて暖かくなっていて、足の裏にまで毛が生えているんだそうですね」

●繁殖期はいつ頃なんでしょうか?

「冬から春にかけてというふうに聞いています。だいたい1〜2頭の子供を産んで、お母さんが2年ぐらいかけて育てることが多いみたいですね」

●やっぱりユキヒョウなので、寒いところが好きなんですかね?

「寒いところが好きなんですよ。逆に暑いところが苦手なので、夏の間は人間が住んでいる村のあたりまで降りてこないそうで、山の高いところにいることが多いそうですね。

冬になるとユキヒョウが獲物にしている、アイベックスっていう草食動物とかが、山の上のほうだと雪に草が埋もれて食べられなくなっちゃうので、下に降りてくると、ユキヒョウもアイベックスを追って、下のほうに降りてくる。なので、ユキヒョウを観察するのは、主に冬に限定されるっていう感じになりますね」

●絶滅危惧種ということですけれども、だいたい世界にどのくらいいるんですか?

「最新の調査だと8000頭ぐらいじゃないかと言われていますね」

●結構少ないんですね〜。

「はい、しかも山岳地帯に棲んでいるので、どこにどのぐらいいるのかの調査が難しくて、生態についてもわかってないことはかなり多いんだそうです」

(編集部注:山本さんの現地の滞在先は、いわゆる民家にホームステイ。旅行者に一部屋を貸してくれて、朝・昼・晩の食事を用意してくれるそうです。

そして、知り合いからネイチャーガイドを紹介され、1ヶ月ほど行動を共にしていたそうですが、目がすごくいいので、とても助かったとのこと。ユキヒョウの撮影には、視力は大事な能力だと、山本さんはおしゃっていました)

標高4200メートル、過酷な撮影

※初めてユキヒョウを撮影できたのは、どんなシチュエーションだったんですか?

「スピティに到着してすぐ、デムルという別の村の村外れで、放牧していた羊をユキヒョウが殺したっていう情報が手に入って・・・。で、翌日知り合いの車に乗せてもらって現地に向かったんですね。その時は400〜500メートルぐらい離れたすごく遠い場所で、ユキヒョウの母親と、まだ1歳にならないぐらいの子供のユキヒョウを目撃することができました。

僕が持って行ったのは600ミリという焦点距離のレンズだったんですけれども、それでもまだ遠い、800ミリでもまだ遠い(苦笑)。

ロケーションとかその時の条件にもよるんですけれども、近づいて撮れる環境もあるにはあったので、そういうところでは、そのレンズでもなんとかいけるっていう感じだったんですが、基本的に本当に豆粒のようにしか見えない場所のほうが多かったですね」

●こういった過酷な環境での撮影で、いちばん大変だったことって何ですか?

「どうですかね〜、スピティだと標高が・・・僕が主に滞在していたキッパルという村が標高4200メートルぐらいのところで、撮影は高低差が150メートルから200メートルぐらいある断崖の崖っぷちで、雪が積もっていて、ユキヒョウとか目的物が動くと、それに合わせて、こっちも三脚についているカメラとかを担いで動かなければいけない。

で、膝ぐらいまで埋もれる雪の中を走って、こけないようにしながら動く。当然、標高が高いから息はものすごく切れる。やっと動き終わって三脚を据えたと思ったら、また動き始めるみたいな感じで・・・それを朝の8時、9時から夕方の5時ぐらいまでやっている状態なので、体力的にかなり消耗しますね。

あと単純に寒い。マイナス20度ぐらいまで下がるので、日が差して風がなければ、まだいいんですけれども、日がかけていて風がブンブン吹くようだと、ものすごく体感温度が下がるので、それもやっぱり辛かったですね」

食事はチベット系とインド系!?

※ユキヒョウの話ではないんですが、スピティ滞在中の食事は、どんなものを食べていたのか、教えていただけますか。

「本当に現地の人が食べているものと同じものを食べていて、スピティ人はチベット系の民族なので、チベットに由来のある料理とかもよく出てきます。インドでもあるので、インド人が食べるような料理もあります。

具体的にいうと、チベット系の料理だと“モモ”という蒸し餃子、ちょっとぶ厚い皮で包んだ蒸し餃子で、中にはすりつぶした野菜だったり、贅沢な時にはちょっとお肉が入ったりするものを蒸して、薬味をつけて食べたりとか・・・。あとは“トゥクパ”というのが、煮込み料理の総称なんですけど、小麦粉を練ってちぎり麺みたいにして、それを野菜とかと一緒に煮たものだったりとか・・・。

インド風の料理だと、ダールという豆のカレーを、白いご飯を圧力鍋で炊いて、それにかけて食べたりとか、野菜をスパイスで炒め煮にしたりとか、たまに何日かに1回、運が良ければ、お肉が出てくるみたいな感じで、そんな感じでしたね」

●なるほど~。食事は日本人の口にも合うんですか?

「そうですね・・・僕が言っていいのか(笑)、僕が合う! って言っても合わないよ! っていう人もいるかもしれない(笑)。まあ基本的に合うと思います。そんなにスパイシーでもないし、穏やかな味で食べられると思います。

ただいかんせん冬なので新鮮な野菜を持ってきても、すぐに凍ってダメになっちゃうんですね。なので、陸路ではるばる運ばれてきたわずかな野菜をちょっとずつ食べたりとか、夏の間に収穫して土に埋めて保存しておいた野菜を大事に食べたりとか。あとお肉にしても精をつけるためのものなんですけど、そんなに無尽蔵にあるわけじゃないので、大事に食べたりとかっていうのはあります」

●保存の仕方なども日本とやっぱり違うんですね~。

「そうですね。肉とかは適当にビニールに包んで納屋に置いておけば、寒いので普通に凍っちゃうんですよ」

●冷凍庫とあまり変わらない状態・・・(笑)

「自然の冷凍庫になっちゃうんですね(笑)」

●なるほど。現地のかたたちとの会話は何語なんでしょうか?

「スピティ人はスピティ語というのを話します。僕はスピティ語はほとんどわからなくて、ラダック語っていうラダック人が話している言葉に関しては、片言レベルなんですけれども、話せるんですね。ラダック人のネイティヴとスピティ人のネイティヴが話すと、お互いが言っていることは3割ぐらいわかるそうです。

僕は1~2割ぐらいしかわからないっていう感じで(苦笑)、わからないところは英語で補ったりしているんですけれども、英語を話せないスピティ人も多いので、そういう時には身振り手振りを交えて、ラダック語とスピティ語と身振り手振りが混じってすごくカオスな感じですね。

でも意外と話は通じるので、ホームステイ先のお父さんとお母さんともそんな感じでやって、“おまえ、ちょっと酒飲むか?”とか言われたら、“飲む飲む!“みたいな感じで、これはほぼ言葉は通じなくても通じ合う感じなので、そんなに苦労はしなかったですね」

●現地のかたがたの温かみがいいですよね~。

「そうですね~」

●ちなみにユキヒョウは、現地の言葉で何と言うんですか?

「スピティ語では『シェン』と言います。」

●シェン!?

「村によっては『ジャパ』って言うらしいんですけど」

●場所によって違うんですね~。

「そうですね。ラダック語だと『チャン』とか『シャン』という言い方をします。少し発音の仕方が違うみたいですね」

ユキヒョウが冬の臨時収入!?

※ユキヒョウが生息するスピティや、その周辺はやはり温暖化の影響があったりするんでしょうか?

「かなりあると思いますね。僕が行った2024年の1月くらい3月にかけては、特に1月に雪が全然降らなくて、標高が3500メートルもあるのにバスで移動していても、雪のかけらが全然見えなかったんです。僕も驚いて、現地の人たちも困って雪乞いの儀式をあちこちのお寺でしていたんですよね。

というのは、農業用水や生活用水は雪解け水に頼っているので、雪が降らないのは死活問題なんですね。かといって人間の力ではどうしようもないので、仏様にお祈りしてって感じなんですけど、そうすると2月3月にドンドンと雪が降ったんですね。でも全体的にやっぱり積雪量が減っている傾向があるそうなので、今後どうなっていくのかっていうのは心配しているところだと思います」

●これってユキヒョウにも影響があるんですか?

「やっぱり雨が少なくなると草の量が減る。草の量が減ると草食動物が減る。草食動物が減るとユキヒョウなどの肉食動物も減るのは、連鎖として当然影響が出てくると思いますね。もちろん人間自体も生活が成り立たなくなると思うので、人間を含めて、すべての生きとし生けるものに関わってくる問題だと思います」

●そういった状況もありつつも、スピティにはユキヒョウを撮影するために世界中から多くの人たちが訪れていますよね? 現地の人たちにとってユキヒョウがひとつの収入源になっているんですか?

「そうですね。キッパルという僕が滞在した村では、ユキヒョウを撮影しに滞在している人たちへ宿泊場所を提供し、食事を提供し、ネイチャーガイドがユキヒョウの居場所を案内し、カメラなどの機材をポーターと呼ばれている荷物運びの人が運び、ドライバーさんたちが長距離の場所へ車で運んでっていう形で、冬の臨時収入みたいなものができているのは事実だと思います。

そういうユキヒョウ撮影ツアーが始まる前は、どっちかって言うと、昔からユキヒョウは地元の人たちには厄介者だったそうです。家畜を襲って食べちゃうので、やっぱり現地の人たちにとって、家畜はとても大切な存在なんですね。収入源でもあるし、それを急にぱくぱくっと冬に何頭もやられてしまうと、やっぱり頭に来るんですね。(ユキヒョウが)村に近づいてきて姿を見かけたりすると、石を投げて追い払っていたそうなんですよ。

なので、今ユキヒョウ撮影ツアーが入ってきたことによって、現地の人たちの意識も少し変わっているところがあって、ちょっと誇りに思うなところもあるみたいなんですね。

そういうふうに冬の臨時収入みたいなったりとか、野生動物保護区を指定することによって、全体的な野生動物の保護に努力していきたいという動きが出てきているので、スピティでは少なくとも意識が変わってきています。ユキヒョウが人々にとって、もっといい存在になっているって実際に見て感じたところです」

自分事としてのスピティ、そしてユキヒョウ

※今回の取材中に5頭のユキヒョウと出会うことができたそうですが、その中で、特に印象に残っているユキヒョウはいますか?

「そうですね・・・ずっとキッパルという村の周辺で出没していた、メスとオスの双子の兄弟のユキヒョウがいたんですね。彼らは僕が撮影した時は2歳になるかならないかくらいの歳で、本来ならお母さんがまだ一緒の時期なんですけど、お母さんが前の年の夏に病気か何かで死んでしまったそうです。まだそんなに年端もいかない、狩りの経験もあまりないみたいな双子たちが、わりと健気に仲よく、すごく仲がいいんですよ(笑)」

●へぇ~仲がいい!?

「ちょっと歩いただけで見つめ合っているんですね(笑)」

●え〜〜可愛い~!

「本当に仲がいいよね! っていうぐらいの子たちがいたので・・・ただユキヒョウは大きくなると基本的に単独で暮らすようになるそうなんです。なので、僕がその双子の兄弟を見続けることができたのは、やっぱり幸運だったなと思っていまして、それがやっぱり印象に残っていますね」

●レンズを通して見るユキヒョウには、どんなことを感じますか?

「そうですね・・・何と言いますか・・・何かいろんなものを与えてくれているような気がしますね。言葉にしきれないような部分なんですけれども・・・。

今回、ユキヒョウの撮影を目的のひとつとして、スピティに長期滞在はしたんですけれども、その一方でユキヒョウの写真を撮れれば、それでいいのか? っていう思いもありましたね。

ただ写真をとって満足しているだけじゃ、コレクションを作っているだけじゃ、ダメなんじゃないかっていうのがあって、もっとユキヒョウを含めたスピティや、冬の過酷な環境で暮らしている人々、人間も含めて、生きとし生けるものがどういうふうに暮らしているのかっていうのを、知識だけじゃなくて経験とか感覚とか、そういったものでちゃんと理解することが必要だなというふうに感じていました。

レンズを通して見たユキヒョウはその中のひとつですし、人々との会話であったりとか、あとは本当に肌で感じる寒さであったりとか、いろんなものがひとつひとつ、それらは他人事ではなくて結局、自分事でもあるんだなと。

僕たちは遠く離れた日本に暮らしていますけれども、同じ地球の上でそういった世界で暮らしている動物や人間がいることを感覚として受け止めておくのは、すごく大事なんじゃないかなって、今思っています」

●今後もユキヒョウの撮影は続けていきますか?

「どうでしょう・・・分からないですね・・・。今回はものすごくやりきったので、また行きたくなったら行くかもしれないですね。ただもう20年近くに渡ってインド北部のチベット文化圏をライフワークのように取材を続けていて、それこそユキヒョウのような動物に限らず、人間であったりとか、あるいは全体を俯瞰してみる形で、定点観測し続けているみたいなところがあるんですね。

なので、今後もそういったことを続けていって、何か日本の読者のかたに伝えられることがあれば、本のような形にして、残していきたいと思っていますし、その中で、もしユキヒョウが登場するんであったら、それはもちろん取り組んでみたいなっていうふうに思っています

☆この他の山本高樹さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

山本さんの新刊は、書き下ろしの長編紀行です。なかなか出会うことのできないユキヒョウの撮影エピソードのほか、お祭りや人々の暮らしぶりなど、興味深い内容にあふれています。貴重な写真も掲載。ぜひ見てください。雷鳥社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎雷鳥社:https://www.raichosha.co.jp/book/1513

山本さんのオフィシャルサイト「ラダック滞在記」そして個人サイトもぜひ見てくださいね。

◎ラダック滞在記:https://ymtk.jp/ladakh/

◎山本高樹:https://ymtk.jp/wind/

ここでスペシャルな情報です。

なんと山本さんと一緒に行くインド北部の秘境を旅するツアーがあるんです。題して「ラダック&ザンスカール・ツアー」。8月6日から10日までと、8月12日から15日までのふたつのコースがあります。個人ではなかなかたどり着けない秘境を体感できるツアーですよ。詳しくは「アショカツアーズ」のサイトをご覧ください。

◎アショカツアーズ:https://ashokatours.com/5720/