2025/7/27 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自然写真家の「大竹英洋(おおたけ・ひでひろ)」さんです。

大竹さんは1975年、京都府生まれ。一橋大学卒業。在学中はワンダーフォーゲル部に所属。1999年から北米の湖水地方「ノースウッズ」をメイン・フィールドに野生動物、大自然、人々の暮らしなどを撮影。人間と自然とのつながりをテーマに作品を制作されている気鋭の写真家。

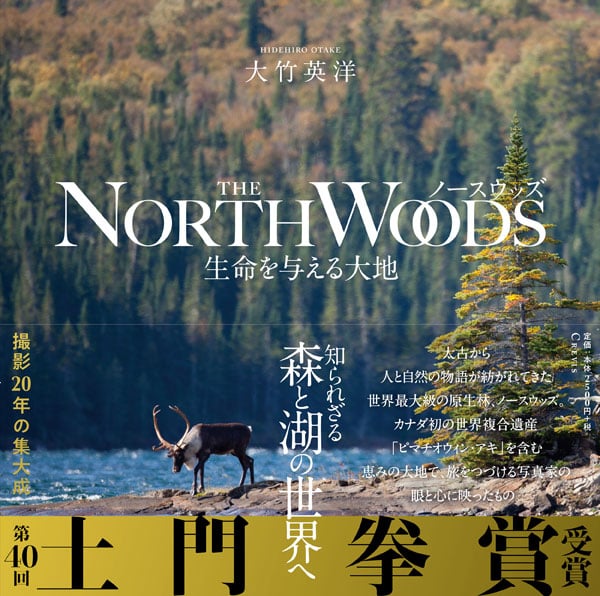

美しくも厳しい環境に生きる野生動物や大自然の姿を20年かけて写真に収め、その集大成とも言える写真集『THE NORTH WOODS(ノースウッズ)生命(せいめい)を与える大地』を2020年に出版。翌年には、権威のある写真賞「土門拳(どもん・けん)賞」を受賞されています。

きょうは、そんな大竹さんを5年ぶりに番組にお迎えし、改めてなぜ「ノースウッズ」で撮影するに至ったのか、また、現在開催中の写真展に出展したカナダのハドソン湾で撮影したホッキョクグマのお話などうかがいます。

☆写真協力:大竹英洋

北米大陸「ノースウッズ」〜森と湖、野生動物

※2020年11月に写真集『THE NORTH WOODS 生命を与える大地」を出されました。改めてなんですが、写真集のタイトルにある「ノースウッズ」、これは地名なんですよね?

「場所の名前ではあるんですけれど、地図を開いて、ここがノースウッズですっていう地名ではなくて、なんとなく北の森という意味しかないんですね。なので、日本でノースウッズと言えば、北海道なのか東北なのか、なんとなく北の森・・・でも僕のフィールドは北米なんです。北アメリカ大陸の北のほうの森という意味ですね」

●このノースウッズ、どんなところなんですか?

「ノースウッズは原生林が広がっていて、300万キロ平方メートルといって、日本が8つくらい入る大きさなんです。シベリアの大河や南米のアマゾンに次ぐくらいの広さの、手付かずの原生林が残っている、そういう場所ですね。

開発されていない原生林、そこに人々はずっと暮らしてきたんですけれど、今も広い森と湖がたくさんあるところですね」

●いったいどんな野生動物が生息しているんでしょうか?

「ここは北国の世界なんですけれど、結構大型の動物も暮らしていて、世界最大のシカってご存知ですか。馬よりも一回りくらい大きいシカがいて、ヘラジカって言うんですけれど、現地の言葉でムース、それが暮らしていたり・・・。

実はヒグマはいないんです。ヒグマはロッキーのほうとか、北極圏のほうに暮らしています。ここには日本のツキノワグマによく似たアメリカクロクマが棲んでいたり・・・あとは野生のオオカミが今も暮らしていますね。

水辺が多いのでビーバーや水鳥が暮らしていたり、小動物で言えばリスとかも・・・野生動物がたくさん暮らしている場所です」

●そのノースウッズ、気候的にはどうなんでしょうか?

「北緯45度から60度といって、かなり北なんですよ。北海道よりもずっと北の地域なので冬は非常に寒いですね」

●何度くらい・・・?

「マイナス20度はもう当たり前、僕が経験したのではマイナス42度ですね」

●ええっ!?

「1年の半分が冬で、そこでなんとかみんな工夫して、人間もそうですし、野生動物たちも暮らしている、そういう場所です」

●そんなに寒くても暮らせるんですね。でも人が住むにはやっぱり厳しい場所ではありますよね?

「そうなんですよ。方法を知らなければ、都会育ちの僕がポーンと放り出されたら、本当に数時間も生きていけないような場所なんですね。

でも人跡未踏の場所ではなくて、最後の氷河期というのが1万年前に終わったんですけど、そのすぐあと、8千年前とか9千年前から人々の暮らしていた遺跡が・・・遺跡と言っても大きな建物ではなくて、焚き火の跡とかだと思うんですが・・・そこで狩猟採集の暮らしをして、人々が脈々とここで生きていた、大型の野生動物の狩りをしながら暮らしてきた、魚を獲りながら、って感じですね。

歴史的に見ると狩猟採集の時代は非常に長くて、彼らは季節ごとに獲物を追ってキャンプ地を変えていたと思うんです。

このノースウッズっていう場所は、実は地質が先カンブリア時代と言って、すごく古い地層なんですね、岩盤なんですけど・・・。そこにたくさんの鉱物が埋まっているので、ダイアモンドとか金とか鉄とか、そういうものを掘るための鉱山の町が最近だとできていたり・・・あとは木材資源も豊かなので製紙工場であるとか、そういうものを生業にしている町もあるんです。

でも、僻地の村に行くと今でも魚を獲ったり、秋になればヘラジカの狩りに出かけたり・・・。あとは観光資源、カナディアン・カヌーが生まれたところなので、湖がたくさんあって、それで漕いで行ったりとか・・・秋のハンティングのガイドをする人とか、釣りのガイドをする人とか、そういうことが生業になっていますね」

(編集部注:大竹さんが初めてノースウッズに行ったのは1999年、大学を卒業してすぐだったそうです。それから25年通っているというノーズウッズ・・・地理的に真ん中にあるのは、カナダ・マニトバ州のウィニペグという都市。

日本から直行便はないので、例えば、7〜8時間かけて西海岸まで行き国内線に乗り換えて3時間ほどでウィニペグに到着。そこから車で5時間かけて近くの町に着き、また2時間、林道を走って、やっと目的地の森に到着。ざっと計算すると、日本を経って17〜18時間後に、湖にカヌーで漕ぎ出すことができるそうです)

恩師ジム・ブランデンバーグ、奇跡の出会い

※大竹さんがノースウッズに通うようになったのは、憧れの自然写真家のかたとの出会いがあったからなんですよね。どんなかたなのか、教えていただけますか?

「写真家になりたいと思って、何を最初のテーマにしようって悩んでいて、まだ大学生だったんですけど、そんな時にふと、夢でオオカミを見て・・・で、オオカミのことについて、もっと調べようと思って図書館に行ったら、オオカミの写真集と出会ったんですね。

『ブラザー・ウルフ』というオオカミの写真集なんですけど、それを撮った写真家がジム・ブランデンバーグ、ナショナル・ジオグラフィックという雑誌で、世界的に活躍されている写真家だったんですね」

●その人に会いに行ったんですか?

「そうなんです。その写真集にすごく衝撃を受けて、またそれ以外の作品を見ても、足もとの自然から雄大な景色まで、動物も今にも飛び出してきそうな迫力ある写真を撮っていて、なんて感性の豊かな人なんだろうなと思ったんですね。

当時、写真家になりたいと思っていた僕が、誰か尊敬できる写真家に弟子入りをして、いろいろ教えてもらいたいなと思ったので、あろうことか、英語も喋れないですし、どこに住んでいるかもわからなかったんですけど、彼の弟子になりたいなと思って手紙を書いたんです。でも返事が来ず、もう大学卒業したんで、チケットを買って行っちゃいました」

●ええっ! すごい!

「彼がいるであろう場所を目指して・・・」

●で、会えたんですか?

「それがそうなんです。いろんなことがあった長い旅だったんですけど、簡単に言ってしまうと本当に奇跡的に彼に会えて・・・でも弟子にはなれなかったんですね。彼自身がアシスタントを雇っていなくて・・・でも”いい写真を撮るには時間がかかるから、すぐに君も撮り始めなさい”と言われて、彼の空き小屋を貸してくれて・・・。

帰りの日を動かせないチケットで行っていたから、3ヶ月間アメリカにいなきゃいけなかったんですね。すぐ撮り始めなさいと言われて、そこから撮り始めて、それから何年かおきに彼に会って、近況なんかの情報交換もして、今に至るっていう感じですね」

●そうすると、ジム・ブランデンバーグさんとの出会いがなければ、今の大竹さんはいなかったと言っても過言ではありませんよね。

「そうですね。彼と出会わなくても、写真家になるために努力はしていたと思うんですけど、今のような形で、ずっと作品を撮り続けられているかはわからないなと思います。

やっぱり彼がすごく励まして、これまでもずっと会うたびに僕がやっていることをすごく応援してくれたので、彼の励ましがすごく大きな助けになって続けてこられたっていう感じですね」

●いろんな思い出があると思うんですけれども、特にジム・ブランデンバーグさんとの思い出で強く印象に残っていることってありますか?

「直接何か技術的なことを教えてもらったりとか、自然について知識を授けてもらったっていうことはないんですけど、2ヶ月半くらい一緒に暮らしている中で、彼の暮らしぶりであるとか、写真に対する熱意みたいなものを感じる瞬間が節々にありましたね。

もうひとつ大きかったのは、彼が素晴らしい写真を撮った場所があるんです。湖の上で撮っていて、島があって、その横に水鳥がいて、ちょうど羽ばたく瞬間を捉えて、朝焼けの中の本当に美しい写真なんですね。

その同じ場所を僕はカヌーで通っているんですね。でもその場所がそんな写真になるとは、僕は想像すらできなかった・・・でもジムの手にかかると、こんな作品になるんだって・・・やっぱりその場所の持っている潜在的な力みたいなものを、写真家って引き出せるんだなっていうのを間近に感じられた瞬間は、これが身につけなきゃいけない力なのかっていうのを実感しました」

●なるほど・・・。大竹さんは写真を撮る前に地元のかたたちから、いろんな情報を集めるんですよね?

「そうなんですよ。自然の写真っていうと、やっぱり自然について知識が必要、もちろんそれもそうなんですね。動物の生態も知らないと動物に会えないし、自然のことを知っておいたほうがいいんですけど、でも実はそれ以前にすごく大事になるのは人とのネットワークなんですよ。

僕自身はひとりしかいませんし、しかも通いで遠いところをフィールドにしてしまっているので、その地元に住んでいる本当に知識のあるかたとか、経験のあるかたとか、学者のかた、動物に関して言えば、その種類を研究しているかたとか、そういうかたたちから、いかに情報を得るかっていうのが、自分だけの力ではないものを手に入れるためにとても大事になっていきます」

(編集部注:残念ながら大竹さんの恩師ともいえるジム・ブランデンバーグさんは今年4月に79歳で逝去されています。ご冥福をお祈りいたします)

ホッキョクグマ、魚を獲る!?

※現在、六本木にある東京ミッドタウンの「フジフィルム スクエア」で気鋭の自然写真家9名による企画写真展「希望(HOPE)〜みんなで考える動物の未来〜」が開催されています。この写真展に大竹さんも出展されています。どんな写真を展示されているんですか?

「僕はカナダのホッキョクグマをテーマに10点ほど展示しています」

●以前からホッキョクグマは撮っていたんですか?

「そうなんですよ。僕は、ホッキョクグマはもっともっと北の北極圏に棲んでいるものだと思っていたんですけど、ある時、2012年の終わりぐらいですかね・・・ホッキョクグマがノースウッズの北の果てにはいるんだと・・・。

ホッキョクグマの中でも、いちばん南に暮らしているグループなんですけど、ハドソン湾という内陸の海のそばで暮らしているホッキョクグマのグループがいるっていうことがわかってから通い始めました。

だいたい秋、10月から11月・・・ハドソン湾が凍るのが11月の半ばなんですが、その凍った氷を利用してアザラシの狩りをするので、(ホッキョクグマは)海が凍るのを待っているんですよ。集まってくるんですね。それで秋の様子を撮ったり・・・。

あとは春、と言っても、まだ雪や氷に閉ざされている中なんですが、生後3ヶ月を迎えた、雪の下の巣穴で生まれた子グマたちが地上に出てくる瞬間が、2月から3月の間に見られるんです。それを見に行ったりとかして撮影を続けてきました」

●赤ちゃんグマって可愛いですよね。

「ものすごく可愛いですね。本当に可愛いです!」

●そうですよね~(笑)

「背中にチャックがあるんじゃないかというぐらい・・・兄弟グマでお相撲を取ったりするんですけど、本当に人間の子供たちがじゃれ合っているような、そういう面白さがありますね。かけっこしたりとか、かくれんぼをしているような感じの時もありました」

●ええ~っ! 可愛い! でも驚いたんですけど、ホッキョクグマってアザラシを食べるんですね?

「そうなんです。主食はアザラシっていうのは、冬が非常に厳しいので、それを生き抜くためには脂肪をたくさん蓄えなくちゃいけないんですね。

アザラシは非常に脂肪が多くて、それが冬の間にどれだけ食べられるかで、ホッキョクグマは体の脂肪をどれだけ蓄えられるかに関わってきて、ゆくゆくは子供をどれだけ育てられるかってことにも関わってくるので、基本的に主食はアザラシですね」

●そうなんですね。大竹さんは去年、ホッキョクグマの珍しい行動を目撃したそうですね。どういった行動だったんですか?

「実はこれはノースウッズではなくて、同じカナダでもまだ行ったことのない東の北の果て、ケベック州ラブラドル半島の北の果てという場所です。

噂でどうもそこで魚を捕まえるホッキョクグマの姿が見られるらしいと・・・サケではなくて、ホッキョクイワナ、“アークティックチャー”という魚なんですけれど、この魚を獲る(ホッキョクグマがいると・・・)、北海道でヒグマがサケを獲るっていうのは・・・」

●イメージがつきますよね。

「イメージはあるんですけど、ホッキョクグマが魚を捕まえるって聞いたことがなかったので、それを10年以上前に、ある動画が撮影されたりとか、噂で聞いていたんです。本当にそれを見られるのかなと思って、去年の夏、その場所に行ったんですね」

●どうでした?

「実際に捕まえる瞬間っていうのはなかなか難しくて、条件が揃わないと・・・水量なんですね。魚たちは産卵のために海から戻ってくるんですけれど、戻ってくる時の川の水量によって、水量が豊富だとすぐに(川を)のぼっちゃいますし、水が全然ないと、のぼれないので海で待つことになるし・・・。

でも、ちょうどいい時だとホッキョクグマたちにとってみれば、そこら中の水たまりに魚がいっぱいいる状態になるので、それを食べるらしいんですね。だからその条件が揃っていれば、多分すごく簡単に見られるんですけど、毎年毎年そうなるわけじゃなくて、去年はちょっと厳しかったんですね」

●そうだったんですね〜。

「でも一生懸命(魚を)追いかけている姿は見られました」

(編集部注:大竹さんは、ホッキョクグマから厳しい環境で生き、そして子供を産み育てる「生命の強さ」を感じるそうです。

そんなホッキョクグマ、大竹さんによると、この20〜30年でハドソン湾が凍る時期が遅くなり、また溶けるのが早くなったため、アザラシの狩りができる期間が30日間ほど短くなり、十分に食べることができず、ホッキョクグマの体重が1割ほど減っているといわれているそうです)

赤ちゃん向けの写真絵本

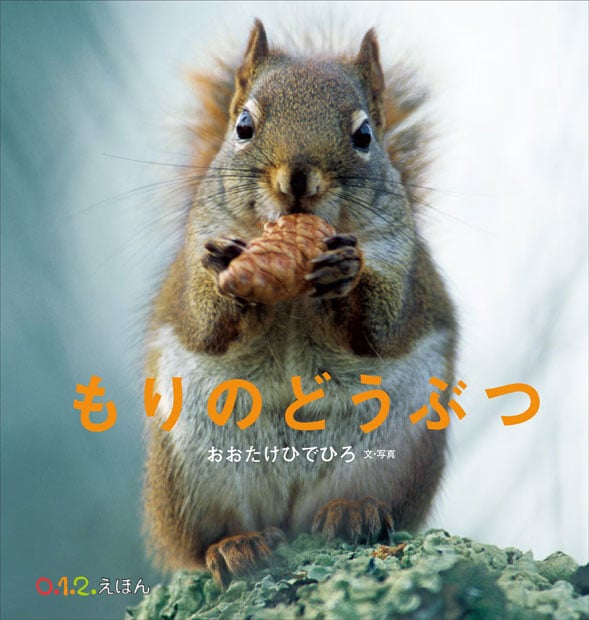

※大竹さんは先頃『もりのどうぶつ』という写真絵本を出されました。可愛いリスが木の実をかじっている表紙の写真だけで虜になっちゃいますが、どんな内容の絵本なんですか?

「この写真絵本は、赤ちゃん向けの絵本です。0歳から1歳、2歳の赤ちゃんに向けて作った本なので、人間の赤ちゃんが森に棲んでいる動物たちと、“こんにちは!”と出会う本になるといいなと思っています」

●絵本にはシカやライチョウ、ミミズクなどの写真が載っていますよね。どこで撮った写真なんですか?

「僕が最初にノースウッズに通った頃は、ミネソタ州でアメリカ側だったので、そこで撮った写真もあり、カナダ側で撮った写真もありますね」

●写真を選ぶのって難しそうだなって思うんですけど、今回の赤ちゃんの写真絵本のために、撮りためた写真の中から何をポイントに選んだんですか?

「そうなんです。赤ちゃんに向けての本なので、写真家としてはなんとなく動物がポツンと風景の中にいるとか、風に吹かれているような感じの写真が好きなんですけど・・・赤ちゃんは生まれたばかりで、まだ何の経験も知識もない中で、何を感じられるかっていうと、やっぱり手を伸ばして、つかめるぐらいの存在感が大事じゃないかっていうことを編集のかたとも話をして、周りがボケて動物にアップで迫っているような写真をなるべく選びました。

写真なので絵とはまた違うリアルなところがあると思うんですね。毛の質感なんかもそうだし、そういう写真ならではの臨場感を持って、動物と出会って欲しいなと思っています」

●この写真絵本を見てくれる赤ちゃんたちが、どんなことを感じてくれたら嬉しいなと思いますか?

「この絵本の最後に子ジカが出てくるんですけど、この子ジカは森の中で、実は踏みそうになって出会ったんですね」

●え~~っ!

「(子ジカは)地面にじ~っと横たわって気配を消していたんです。誰に教わったわけでもなく、生き延びようとする姿なんですけど、この子ジカと僕は見つめ合ったんですね。至近距離で踏みそうになるところで出会ったので・・・(子ジカを)見ると吸い込まれそうな瞳で、この瞳とじ~っと見つめ合うと本当に吸い込まれそうで・・・ただ全然おびえる様子がないんですよね。

人間を見て怖いとか、いったい目の前にいるのが何なのかがまだわかっていないと思うんです。ポカ〜ンとこっちをじっと見られた時の目をすごく覚えていて、人間を見ても怖がらないんだ、なんて無垢な目なんだろうと思って・・・。

この赤ちゃんの絵本を作るっていう時に、知り合いの赤ちゃんを抱っこして、別の赤ちゃん絵本の読み聞かせをしたんですけど、その時に覗き込んだ(赤ちゃんの)目が同じ目をしていたんです。

本当に真新しい、できたての、これからどんな世界を見ていくのかな~みたいなそういう瞳がそこにあって、その瞳に何を見せてあげられるのかっていうのが、これまで生きてきた僕たちの役目だと思うんですね。

とりあえずこの本で、地球には人間だけじゃなくて、いろんな動物たちが仲間として暮らしているので、そんな動物たちと出会って、“こんにちは”という、そういうメッセージを込めて作った本です」

ノースウッズ、ずっと終わらない場所

※今後もノーズウッズには通いますか?

「はい、ノースウッズには自分のフィールドがあって、ライフワークとして通っているところなので・・・もともと野生のオオカミを見たいと思って行ったんですけれども、その野生のオオカミを内面まで映し出すようなポートレートは、まだ撮れていないんですね。近づくのがなかなか難しくて、少しずつ近づいてはいるんですけど・・・。

まだ、それも終わってないですし、そこに暮らしている人々の生活もまだ撮りたいので、ノースウッズは別に終わったわけでもなく、多分ずっと終わらない場所。ただ25年ここでやって来た自分の経験や知識を活かして、去年の夏、ホッキョクグマの新しい生態を見に行ったように、また違うフィールドにも出かけていきたいなという思いはあります」

●具体的にどこに行きたいとかは決まっていますか?

「それはその時の情報次第ですね。例えばホッキョクグマの珍しい生態があるって聞いたら、それはちょっと見てみたいなと思えば行きますし、今時代がどんどん変わってきていて、新しい物が見られるっていう情報が入るかもしれないので、それに合わせて、いつも予定を開けておかなきゃな~と思っています」

●その場で出会った人や情報から生まれる行き先みたいな感じなんですね。

「そうですね。やっぱり現場を大切にしたいから、写真家っていう仕事を選んだっていうのもあるんですね。自分の目で見たい、現実に何が起きているのか、先入観じゃなくて、自分の目で見て、自分の足で歩きたいと思っています。

その時の生の情報、ネット上にあがっているものじゃなくて、本当の世界がどうなっているのかを見たいっていうのは、多分これからも大事なことなんじゃないかなと思っています」

●では最後に、自然写真家として、これからも写真を通して、どんなことを伝えていきたいとお考えでしょうか?

「写真家は本当に現場を見るっていうことなので・・・この時代、様々な野生動物たちも自然環境もいろんな危機に瀕していますけれど、実際に今何が起きているのかを見つめて、それを写真という表現で、みんなに見てもらって、本当にこのままでいいのか? みたいなことを、みんなで考えるきっかけになるような、そういう媒体になっているといいなと思っています」

☆この他の大竹英洋さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

現在、六本木・東京ミッドタウンのフジフィルム スクエアで開催中の企画写真展「希望(HOPE)〜みんなで考える動物の未来〜」にぜひお出かけください。若手の写真家、篠田岬輝さんが発起人となって実現した気鋭の自然写真家9名によるグループ展です。

大竹さんのホッキョクグマのほか、以前この番組に出演してくださった柏倉陽介さんのオランウータンに加え、ジャイアントパンダ、ベンガルタイガー、エンペラーペンギンなどの素晴らしい写真が展示されています。開催は8月14日まで。

なお、8月9日(土)午後2時から写真家9名によるトークセッション。また、8月11日(月・祝)の同じく午後2時から専門家を迎えて、自然環境トークディスカッションも開催されます。詳しくは、フジフィルム スクエアのサイトをご覧ください。

◎フジフィルム スクエア:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/250725_01.html

あかちゃんのための写真絵本『もりのどうぶつ』もぜひチェックしてください。福音館書店から絶賛発売中です。

◎福音館書店:https://www.fukuinkan.co.jp/book?id=7799

大竹さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

◎http://www.hidehiro-otake.net