2025/10/5 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、天文学者の「渡部潤一(わたなべ・じゅんいち)」さんです。

渡部さんは1960年、福島県生まれ。東京大学理学部から大学院を経て、理学博士に。専門は太陽系天文学で彗星や流星、小惑星などの観測や研究を行なっていらっしゃいます。

国立天文台・上席教授でもいらっしゃる渡部さんは、国際的に活躍されている天文学者のおひとりで、天文に関する本も数多く出していらっしゃいます。

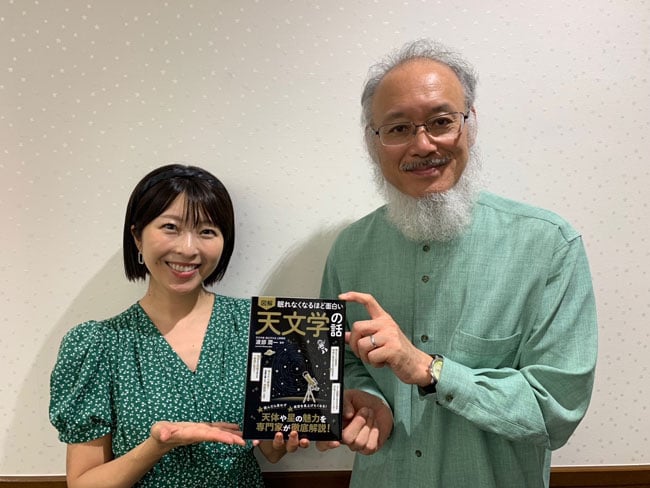

先頃出版された『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』という本の監修もされたということで、渡部さんがいらっしゃる国立天文台・三鷹キャンパスを訪ね、宇宙や星の不思議、そして今年から来年にかけての注目すべき天体ショーのことなど、いろいろお話をうかがってきましたので、きょうはその時の模様をお届けします。

1972年10月8日、ジャコビニ流星群

※まずは、渡部さんのプロフィール的なお話から・・・子供の頃から、将来は天文学者になろうと思っていたのか、お聞きしました。

「小学生の時代はほとんど理科少年だったので、天文に限らず、石ころを集めたり虫を採ったり植物を採取したり、ラジオの工作をしたりっていうのを手広くやっていましたね。

宇宙時代ってこともあって、アポロの月着陸もありましたので、だんだん天文に寄っていったんですよね。決定的だったのは1972年の10月8日の夜『ジャコビニ流星群』が大出現するという予報があったんですよ。1時間に10万個100万個っていう流れ星が流れるっていう、こんなことは滅多にないので、理科少年みんなで観測しよう!と学校の校庭に集まって、夜通し流れ星を待っていたんですよね。

ところが、ひとつも出なかったんですよ・・・。ものすごくがっかりしたんですけど、逆にすごく面白いと思ったんです。何が面白いかって、専門家の先生がたがたくさん(流れ星が)出るって言ったのに出ないってことは、まだわからないことがあるってことがわかったんですよ。

流れ星って30分、空を見上げてりゃ、きょうは多い少ないって小学生でもわかるんですね。肉眼で観察するわけですから、望遠鏡なんかいりませんからね。これは自分でもフロンティアに立てると思ったんですね。

わかってないんだから、専門家の先生がきょうは出ないって言った日にたくさん出る可能性もあるわけですよ。それを監視しなきゃと思って、天文学者になろうと思ったんですね」

●わからないことが多いからワクワクしますよね。

「そうですね。自分がそれに貢献できると思ったんですね。ほとんど毎晩のように晴れれば、流れ星を数えていましたね」

●天文について、しっかりと学ぶようになったのは、大学に進学されてからになりますか?

「そうですね。やはり専門的に学ぶ場所が当時は少なかったですね。いわゆる帝国大学ぐらいしかなかったので、そういう場所に入ろうと思って、私の場合は東京大学を選んで、理学部の天文学科で専門的に学ぶようになりましたね」

●天文学といっても幅が広いと思うんですけれども、いろいろなジャンルがあるんですよね?

「そうですね。天体ごとに研究が分かれていますし、また光で見る研究者、紫外線やX線で見る研究者、電波で見る研究者と波長ごとにも分かれています。さらに実験で宇宙を問い直して謎解きをする、それからコンピューターを使って理論的に宇宙の謎を解こうとしているっていう、そういういろんな手法があります。

私の場合は光で流れ星をもともと見ていましたので、光でほうき星や流れ星といった太陽系の小天体を探っています」

(編集部注:国立天文台は「自然科学研究機構」という法人で、国内外に観測や研究のための施設があります。

海外ですと、ハワイ島マウナケア山頂にある「すばる望遠鏡」や、南米チリのアタカマ砂漠に設置された「アルマ」という電波望遠鏡、この建設・運用は国際共同プロジェクトです。

国内ですと、長野県野辺山や岡山、石垣島や小笠原のほか、以前この番組に出演してくださった、ブラックホールの研究者「本間希樹(ほんま・まれき)」さんが所長を務める岩手県「水沢VLBI観測所」などがあります。

今回、私たち取材班がお邪魔した三鷹キャンパスは国立天文台の本部で、国内外にある観測施設のまとめや天文学の研究、新しい観測装置の開発、そして大学院生の教育などを行なっています。

一般のかたが見学できるということで、私たちは歴史を感じる「50センチ公開望遠鏡」や、日本最大の口径65センチの屈折望遠鏡がある「天文台歴史館」などを見学させていただきました)

スーパームーンは目の錯覚!?

※ここからは、渡部さんが監修された新しい本『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』を参考にお話をうかがっていきます。

私たちの身近な天体といえば、「月」だと思います。先月9月には「皆既月食」が話題になりました。11月には大きな満月が見られると聞いたんですが、これはどういうことなんですか?

「お月様というのは地球の周りをまわっているんですが、実は完全な円軌道でまわっているわけではなくて、少し歪んでいるんですね。そのために地球に近づく時と遠ざかる時があるんです。

平均して38万キロぐらいなんですが、36万キロぐらいまで近づくこともあれば40万キロを超えることもあって、大体1割ぐらい距離が違うんですよ。

そうすると、ちゃんと測ったり写真を撮ったりすると、1割ほど大きさが違って見えるんですね。11月の満月というのは、ちょうど地球に近い時に起きますので、それで1割ほど月が大きく見えますよという、いわゆる“スーパームーン”と呼ばれているんですけれどね」

●肉眼で見ても、ちょっと大きいなっていうのはわかりますか?

「それはわかりません。わからないです(笑)。それは比較しないと、やっぱり人間ってわからないんですよね。

お月様って、みなさん大きいな~大きいな~って思われるかもしれないですけど、実は5円玉を手に取って手を伸ばして、その5円玉の穴に入るぐらい小さいんです。

周りが暗かったりするので、とっても大きく錯覚しているだけで、人間の目ってものすごく錯覚を起こしやすいので、どうしてもスーパームーンだって言うと、みなさん、“あ~、きょうは確かに大きい!”っておっしゃるんですけど、わかっているはずがないんですね(笑)」

●そうなんですね(笑)。

「しかも地平線に(月が)ある時は大きく見えますよね。でも空の高いところにあると、月ってちっちゃく見えるんですよね。これも錯覚なんです。しかも理由がよくわかってないんです」

●へえ~〜〜。

「地平線に近いと、地平線近くにあるビルや山と一緒に見るので、大きく見えるんじゃないかというふうに言われているんです。心理学者の先生がたがいろいろ実験して試すんですけれども、どうも違うようなんですよね。理由がわからない・・・。まだまだ人間の脳っていうのはわからないんですね」

●面白いですね。夜空を見ていると星の色がオレンジの時もあれば、青の時もあるという感じで、違って見えますけれども、星の色が違うのはどうしてなんですか?

「星は基本的には、星座を作っている星は自分で光っている、太陽のように自分で光っているんですが、その表面の温度が違うんですね。温度が低い星は実は赤くて、温度が高くなればなるほど青白くなっていきます。

電熱線は、オーブン・トースターもそうですけれど、電源を入れると真っ黒な状態から赤くなりますよね。今のオーブン・トースターはちゃんと安全装置が働いているので、あまり温度が上がんないようにはなっているんですけれども、わざと電流を流して温度を高めていくと、実は電熱線がギラギラと白くなっていくんですよ。色が変わっていきます。それと星の色は同じなんですね」

●キラキラ点滅しているように見えるのは、どうしてなんですか?

「昼間、割と浅い川で(水が)流れているのを見ると、川底の石がゆらゆら揺れていますよね。あれと同じで、実は地球は大気がありますので、風が吹くとそういう大気の疎密があって、それを通して星の光を見るので、どうしても星の光がちらつくんですね。

言って見れば、我々は川底に住んでいるようなもので、川の底から空を見ると、川の流れで星や太陽がゆらゆらするのと同じなんですね」

知的な生命体はいる!?

※地球は自転していますが、回転のスピードは時速に換算すると、どれくらいなんですか?

「地球の一周がだいたい4万キロぐらいあるんですけど、それを24時間でぐるっと一周すると、だいたい時速1666キロ、まあ1700キロぐらいですかね。だからものすごいスピードでまわっているんですよね、僕ら(笑)」

●そうですよね。遠心力で飛ばされたり、みたいなことはないんですか?

「実は多少、遠心力が効くんですが、地球の場合は重力がものすごく強いので、我々もそうだし、地球そのものも遠心力によって、あまり歪んだりはしてないですね。重力があるためなんですね」

●ほかの惑星も自転していますか?

「基本的に天体は自転しているものなんですが、特に木星はものすごく速くて、地球よりもデカい惑星なんですけれども、10時間っていうスピードでまわっていますので、そのスピードが時速4万7000キロになります」

●ええ~〜〜っ!

「ですので、あまりにも速いので、木星を望遠鏡で見てもわかるんですけど、さっき言われた遠心力で、1割ぐらい南北と東西が違うんです。平べったくなっちゃう・・・」

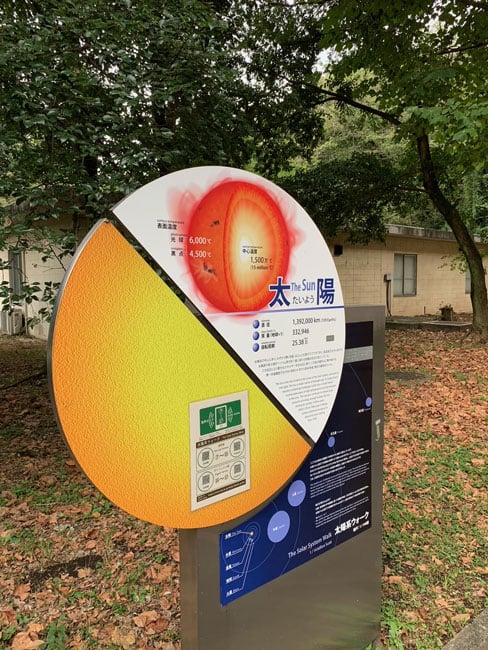

●うわ〜〜、速すぎますね! 地球のある太陽系は天の川銀河の一部だと思うんですけれども、天の川銀河にはどれくらいの星があるとされているんですか?

「天の川銀河の星を全部数えた人はいないですけど(笑)、その質量とか近くの星から類推すると、1000億から2000億個ぐらいは星があるんじゃないかと言われています」

●その中には地球と同じような星、生命体がいるような星もありそうですか?

「2000億っていうこの数値は、太陽のような自ら輝いている星の個数なんですね。その周りをまわっている、例えば太陽系の場合は太陽の周りに8つの惑星があって、そのうちのひとつが地球なんですけど・・・だからいわゆる恒星の数に比べてもっと多いはずなんですね。

8分の1としても10分の1だとしても2000億の10分の1っていうと200億ぐらいになるので、控えめに見積もっても1パーセントって言われているんですね。

だから20億ぐらいは地球のような天体があるだろうと・・・。

そうするとその中には、地球と同じように安定した気候で、安定した進化をして生命が進化して、もしかしたら知的な生命、我々のような宇宙を見つめて、何かいろいろ考えている人たちはいるでしょうね。

20億の1パーセントだって2000万ですから、2000万個の地球、しかも生命を持っている地球と似た星はあるでしょうと、今言われています。実際この星は怪しいっていうのは、もう見つかり始めています」

行けるとしたら「火星」へ

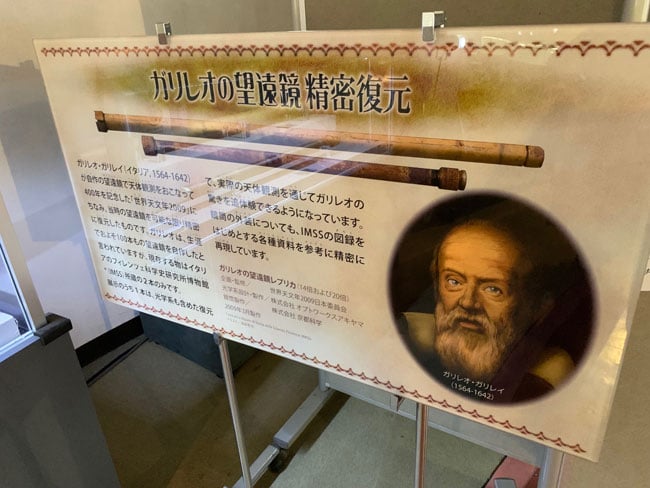

※天文学の発展には、最新のテクノロジーが欠かせないと思います。ガリレオ・ガリレイが使っていた望遠鏡から、今やNASAが中心となって開発した、宇宙空間にある「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の時代になっています。

この宇宙望遠鏡がとらえた画像を渡部さんが初めて見た時は、どんな思いになりましたか?

「これはずいぶんよく見えるようになったな~と思いますね(笑)。結局、視力がよくなるっていう・・・人間の目って実は双眼鏡なんですけどね、ある意味で・・・。

瞳の直径が6ミリとか8ミリぐらいしかない、ちっちゃなちっちゃな双眼鏡をそれぞれの個人が持っているわけですけど、ガリレオがそれを5センチにして、さらに後世、我々がどんどん大きくして遠くまで見えるようになったっていう・・・。

しかも地球の大気圏の外にその望遠鏡を持って行けば、大気の揺らぎがなくて鮮明に、しかもこの望遠鏡は赤外線なんですけど、赤外線で宇宙の彼方を見られるようになった、130億光年という、今まで手が届かなかったような場所の天体を調べ始めていますから、ひとつの時代が来たんだなと思いましたね」

●テクノロジーの発達で民間人が宇宙に行ける時代にもなってきました。宇宙に行けるとしたら渡部さんは、どの星に行って何をしたいですか?

「私は行きたくないです(笑)。宇宙に行くってやはり非常に厳しい・・・事故率は高いんですよ、実は今でも・・・。だからそういうことを考えると、ちょっと危ないなと思っちゃうんですけどね。

でも、もし行けるとしたら、やっぱり隣の惑星“火星”になると思います。火星は唯一、長期滞在、あるいはもしかしたら将来的には移住が可能じゃないかと言われている惑星なので・・・地球と同じように24時間ちょっとでまわっていますし、大気も薄いながらありますし、いい所じゃないかなと思いますね(笑)」

●今、いちばん注目している星は・・・では火星になりますか?

「火星ですね。火星はもしかしたら過去に生命が、地球と違った生命がいたかもしれないということで、今でも多くの探査機が探査をしています。

移住計画を進めている人たちは、本当に真面目に火星の地下都市計画も図面まで描いていますからね。どうやってエネルギーを取り出して、資源を循環させながら住むということを真面目に考えています。

遠い将来いつになるかわかりませんけど、技術的にはもう可能だと言われているので、移住する時代が来るかもしれませんね」

●最近、火星に生命の痕跡があったという記事が新聞に載っていましたけれども、それはどういうことなんでしょう?

「火星からの直接、サンプル資料、砂とか岩を持ってきてはいないんですけど、火星に隕石が落ちて、その破片が宇宙空間に飛び出して、それがしばらくして地球に落ちてくる“火星由来の隕石”っていうのが見つかっているんです。

この隕石の中から、どうも生命の痕跡ではないかというようなものが時々見つかるんですね。どうしても今までは決定的なことが言えないので、(生命体が)いたかいないかわからないってことで、探査機を送って実際調べているんですけど、まだ確証は得られてないですね」

12月14日、ふたご座流星群、条件良し!

※今年2025年後半から来年にかけて、注目すべき天体ショーがあったら、教えてください。

「12月の14日に毎年あるんですけど、ふたご座流星群というのが見られます。この流星群は、毎年ほぼ同じ数の流れ星を降らせることで有名で、安心して見ることができますね。

今年は月明かりの影響がないので・・・月が明るいと流れ星の数が減っちゃうんですね。ですので、今年は非常に条件よく見られると言われていますね。

ほかの流星群だと明け方にならないと数多くならないんですが、ふたご座流星群は日が沈んで夕方になったらもう飛び始めて、明け方までずっと見えているっていう、子供さんにも優しい流星群になりますね。

それから来年になりますと3月3日のひな祭りに、皆既月食があるんですね。先日の9月8日の皆既月食は明け方だったので、子供さんが見るにはちょっとしんどい時間帯、しかも月曜の朝だったんですね。

今回は時間帯がすごくよくて、午後7時から10時ぐらいまでの間です。真っ赤な月が現れるのが午後8時から9時という時間帯なので、多くの人が見ることができるんじゃないかと思いますね」

●いいですね! 夜更かししなくても見ることができるんですね。

「そうです」

●楽しみです。では新しい本『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』を通して、どんなことを伝えたいですか?

「この本は天文学っていう難しそうな話を、割と簡単に理解できるように工夫された本です。天文学ってなんか“学”って付いていると、なんとなく難しそうだなと思うかもしれないんですけど・・・。

確かに天文学は難しい本もあるんですが、誰でも気軽に単純な疑問から読み解いていけるような作りになっています。だから今まで天文学を敬遠されていたかたや、ちょっと読むには難しそうだなと思っていたかたも、ぜひ手に取って読み進めて、少し興味を持っていただけたらなと思っています」

●天文学を志す若いかたがたに向けて、何かアドバイスなどあればお願いします。

「もし天文学をやりたいと思ったら、門戸は開かれています。天文学は本当にオープンな学問で、会社に勤めながらアマチュアの研究者として、ガンガン面白い研究やっている人もいれば、あるいは夜な夜な新しい天体を探している人もいるぐらいです。そういう人たちも実は天文学にすごく貢献されているんですよね。

いろんな方法で天文学を学んだり、あるいは自分で研究したりもできますので、ぜひやりたいと思ったら臆せずに頑張っていただければな~と思っていますね」

INFORMATION

渡部さんが監修された新しい本をぜひ読んでください。天体の雑学から宇宙の不思議と素朴な疑問、天体観測の進化、天文学の歴史などを図形やイラストを使って、それぞれを見開き2ページでわかりやすく解説。巻末には88星座の一覧も載っています。この本を読むと、きっと夜空を見上げたくなると思いますよ。

日本文芸社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎日本文芸社:https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b659225.html

国立天文台・三鷹キャンパスは一般のかたに公開されていて、随時見学できます。また、定例観望会などのイベントも開催。

10月25日(土)には、特別公開として「三鷹・星と宇宙の日2025」が開催されます。普段は公開していない施設の見学のほか、最新の天文学研究などの展示や企画、天気が良ければ、観望会も行なわれる予定です。

開催時間や参加方法、アクセスなど詳しくは国立天文台・三鷹キャンパスのオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎国立天文台・三鷹キャンパス:

https://www.nao.ac.jp/about-naoj/organization/facilities/mitaka/