2025/11/9 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東京都市大学・准教授で、古生物学者の「中島保寿(なかじま・やすひさ)」さんです。

中島さんは1981年、東京都生まれ。東京大学から大学院に進み、2013年に理学博士に。現在は東京都市大学・准教授として活躍されています。

子供の頃から博物館や図鑑に親しみ、化石や恐竜が身近な存在だったという中島さんは、ある科学雑誌の表紙になっていた小型の恐竜「デイノニクス」の絵に釘付けに。

その絵は、今までのイメージを覆すように活動的に描かれていて、それを見た中島少年は「デイノニクス」がまるで生きているかのように活発に動いている様子をリアルに想像できたそうです。そのことがきっかけとなり、古生物の魅力に取り憑かれ、現在は古生物学者として活躍中。

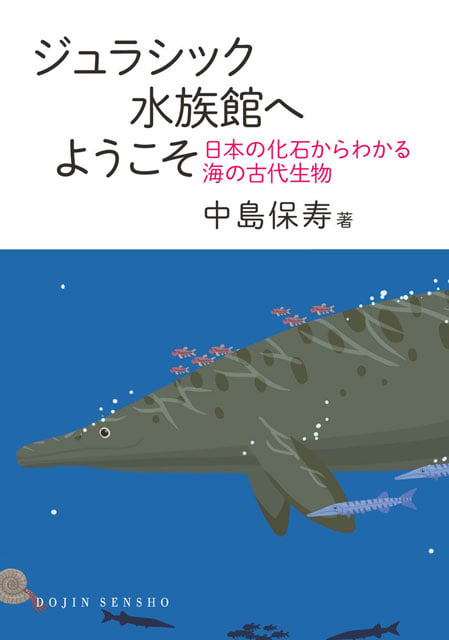

そんな中島さんが先頃『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』という本を出されました。

きょうは、その本をもとに、海の古代生物を再現した架空の水族館や、水中に暮らしていた爬虫類の特徴のほか、化石が密集している地層「ボーンベッド」のお話などうかがいます。

☆写真提供:中島保寿、イラストレーション:工藤なくる(化学同人)

海の爬虫類「魚竜」

※中島さんのご専門は古生物学ということなんですが、その中でも海の古代生物、特に爬虫類や魚などの脊椎動物グループを研究されているそうですね。陸上の生き物ではなく、海の生物を専門にしたのはどうしてなんですか?

「もちろん海の生き物は水族館にいたりだとか、ダイビングをして観察したりだとか、それだけでもかなり魅力的なものだと思うんですけれど、そもそも陸の生き物と海の生き物、どっちの化石が多いかっていう話になると、これは圧倒的に海の生き物の化石が多いですね。

というのも、地球の7割以上は海で覆われていて、その中で砂や泥がたまって地層ができて、そこで化石ができあがっていくわけなんですけど、それが陸上の地層に対して圧倒的に(海のほうが)地層の量が多いと・・・。

化石もやはり(海のほうの)量が多くて、特に日本でいうと、陸上の動物よりも海の動物の化石がやっぱり圧倒的に多く見つかっています。実際にフィールドに行って化石を発掘して研究を行なっていると、最初に出会うのはやはり海の生き物なんですね。なので、より身近でよりアクセスしやすい化石っていうことで、海の生き物を中心に自然と研究するようになりました」

●おもに海のどんな古代生物を研究されているんですか?

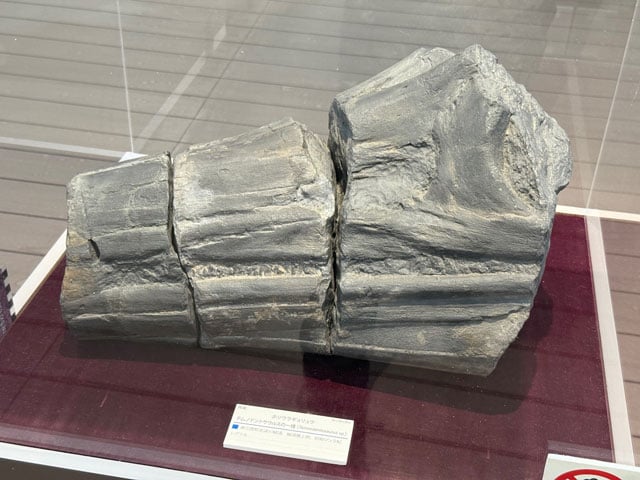

「代表的なところでいうと日本の東北地方、宮城県とかで見つかっている化石で、『魚竜』っていう生き物がいるんですけれど、その魚竜は海に棲んでいた爬虫類の仲間です。爬虫類はトカゲとかヘビとかカメだとか、陸上に棲んでいたり、水辺に棲んでいたり、いろんな生き物がいると思うんですけど、特にその魚竜は完全に海の中で生活ができるように進化した生き物ということがわかっています」

●魚ではなく、爬虫類・・・?

「そうですね。形でいうと魚竜は、魚そっくりの形をしているんです。ただよく見てみると、例えば魚に特徴的なエラがなかったりだとか、鱗みたいなものがなかったり、よく見ると手足の形がちゃんとヒレに残っていたりということで、骨格から爬虫類だということがはっきりわかるんですね」

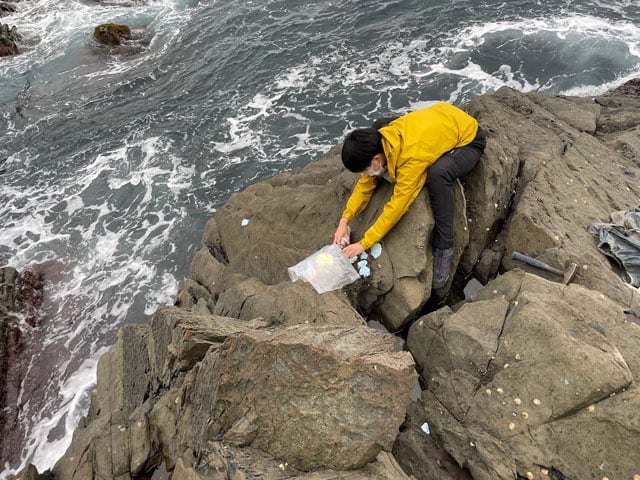

●化石を採取して研究していくんですよね?

「はい、実際に海岸付近の地層を観察したりとか、海岸に落ちている石をよく見てみたりすると、化石が入っていることがあるんですね。骨だとかそういったものの化石がよく見つかります。それを発掘してきて研究をするということを行なっています」

●メインフィールドはどこなんですか?

「先ほど挙げた東北・宮城県の南三陸が、ひとつの大事なフィールドになっています。この辺りはだいたい2億5000万年ぐらい前の化石が発見されるところです。2億5000万年前というと、かなり古い時代になるわけですけど、その頃に海の爬虫類が一斉に進化してきた、そういった記録が化石として見つかっています」

「ジュラシック水族館」その真意

※中島さんの新しい本が『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』。タイトルにある「ジュラシック水族館」というのが気になったんですが・・・どんなコンセプトで書いた本なんですか?

「古生物学者の研究とはどういうものなのかを、包み隠さずに全てをお伝えしたいなというのが、ひとつのコンセプトなんですね。その中で我々(古生物学者)は何を目標にして、どんなことを目指して研究をしているのかを、一言で言い表すとどんなことだろうなって考えたんです。

で、我々の研究はどんな生き物がいたのかっていうことだけではなくて、どんな場所で何を食べて、どのように生活していたのか、その過去の生き物がどのような生き様だったのか、ということを総合的に明らかにしていくこと。言ってみれば、生き物を飼育したりとか、実際に観察したりということができるようになるっていうのが、究極の理想なんだなっていうことを気がついたんですね。

我々の研究はまるで、過去の生物が飼育されている水族館を建設するような、そういう作業なんだということで、ひとつの例えとして『ジュラシック水族館』という言葉をつけさせていただきました」

●本の最初にあるカラーの口絵が、まさにこの本を象徴しているような感じですね。日本近海に生息していた古代生物をジュラ紀とか白亜紀などに分けて、それぞれ巨大な水槽で飼育しているように再現しているということで、本当に水族館のような絵ですね!

「そこはコンセプトとして、実際に水族館のような形で、過去の生物を展示したらどうなるかというのを、イラストレーターのかたにいろいろとアドバイスをしながら描いていただいたという、そういう口絵になっています」

●これ全部、中島さんがイメージされたものなんですか?

「イメージ、デザインというか、こんな感じでどうかなっていうのを私のほうでアドバイスして、実際に描いているかたは、SNSなんかでも活躍されているイラストレーターのかたなんですけども、研究者でもあるんですね。いろいろ情報を提供して、それを形にしていただいているという感じです」

●具体的に何をもとに、どのようにイメージしたのかってありますか?

「やはり生き物の形だとか姿っていうのは、図鑑を見ればある程度、把握はできるんですけれども、それが実際にどういった動きをして泳いでいたのかだとか、何を食べていたのかだとか・・・・。

あとは、過去の生き物の集合体で、生態系がありますけれど、生態系の中での生物の組み合わせだとか、相互関係がどこか垣間見えるような、そんな形で描いてほしいと・・・。

なので、ここで描かれているひとつの水槽の中の生き物は、実際に同じ場所で生活していた生き物たちが、同時に描かれているというコンセプトになっています」

●この本は日本で発見された化石に絞って書いた本ですよね?

「そうですね。おもに日本で発見された化石が、もしかしたら、みなさんが知らないかもしれないけれども、こんなに魅力的な古生物の化石は見つかっているんだよということを紹介するのが、ひとつの本のコンセプトになっています」

(編集部注:中島さんによると、発見される化石の量や質はアメリカやモンゴル、中国などには敵わないそうですが、日本は地形的に化石が見つけづらい。それ故に見つかっていない化石が多くあるはずで、日本の化石発掘には、まだまだ可能性があるとおっしゃっていました)

海の生き物か、陸の生き物か、その違いとは

※化石を見て、これは海にいた生き物だとわかるのは、どうしてなんですか?

「それはいろんな理由がありますね。ひとつはまず化石は地層の中から出てくるものなので、岩石だったりとか堆積物って言われている、海底や陸上だったら湖で、たまった砂や泥の中から見つかるわけですね。

で、その砂や泥が陸ではなくて海でたまったものであろうということは、いろいろな特徴から推測ができるわけです。その堆積物がたまった昔の環境から、生きていた場所を推測するという意味で、海の生き物か陸の生き物かを分けることはあります。

ただ、ほかにもいろいろ理由はつけられることがあって、今も昔も海にしかいない生き物は、中にはいるわけですね。例えばヒトデだとかウニだとか、そういった棘皮動物って言われているものは、どの時代も淡水とか陸上に上がったことはないんですよね。そういった生き物が出てくると、”ああ、ここは海だったんだな”っていうことが推測できたりとか・・・。

ほかにも例えば、陸上で生きている生き物たちと、水中で生きている生き物たちとの骨格の違いというのもありますね。

陸上のほうが生活するには結構、制約が大きくて、重力に骨格が耐えなければいけない。そうすると体を支えるための十分な強度の骨があって、しかもそれは体を動かすために不便にならないように、多少軽くなってないといけないとか、いろんな制約が陸上だと、かかってくるんですね。

で、海の中だとその制約から、ある程度解き放たれて、骨が例えばスカスカでもいいんじゃないとか、もうちょっと浮力に対して重力を加えて骨が重くなっていったりとか、いろんな変化が起こります。それによって、この生き物は陸上だけではなくて水中にも適応していたんだということがわかったりということも、研究としては行なっています」

古生物学は物的証拠次第!?

※以前この番組で「恐竜展」を取材した時に、最新の研究で映画「ジュラシック・パーク」でもお馴染みのスピノサウルスが陸上で暮らしていたのではなく、水中を泳ぐ生き物だったことがわかったということでした。何がわかって、そう結論づけられたんですか?

「スピノサウルスという生物は、もともとは部分的な骨格しか見つかっていなかった、そういう恐竜なんですね。部分的に例えば、顎だとか背骨の一部だとか、そういったものだけを見ると、恐竜であることはわかっていても、近い生き物からすると陸上で生活していた、例えばティラノサウルスとかアロサウルスだとか、そういった陸上の肉食恐竜と近い生き物だろうということで、最初に陸上動物だという仮定がされていたわけですね。

ところがその後に何十年もかけて、追加の化石が少しずつ見つかってきて、その中で例えば、手足の骨だとか頭の骨、下顎の骨だけじゃなくて頭の骨が出てきたり、最終的には尻尾の骨が出てきたりしたんですね。

その結果、全身を復元すると、陸上を歩いていた二足歩行の恐竜としてはちょっと短足すぎると、足指も鋭い爪というよりは平たい爪を持っているし、水かきが付いていたんじゃないかなというふうに考える人もいます。

最終的には尻尾がうなぎみたいに平たくって、それを使えば水の中で泳ぐことができただろうと、どんどん復元図というのも変わっていったし、それに伴って生活のスタイルもどんどん想像が変わっていったという結果で、イメージがどんどん変わってきた、そういう生き物なんですね」

●化石から読み解くのは楽しいですね!

「そうですね。まさにその物的証拠で、我々がその証拠として持っている部分以外は、推測するか想像するかしかないわけなんですね。やはりそれがこちらの期待とか予想を裏切る形で、何か証拠が新たに出てくると、これは大発見! ということで非常に古生物学の面白い部分になってくると思いますね」

(編集部注:中島さんが初めて化石を発見したのは、大学2年生の時。鉱物・化石サークルに入部して、福島県いわき市のアンモナイトセンターに化石発掘体験に行った時に、たまたま先輩から渡された割れた岩盤の中に、黒光りしている細長い三角形の物を発見!

それはエナメル質で、鋭く尖っていて滑らかなだったことから、紛れもなく、サメの歯だとわかったとか。化石発掘の経験のない中島さんが白亜紀の地層からあっけなく化石を見つけてしまい、それが古生物の研究にのめり込むきっかけになったそうです)

「ボーンベッド」を見つけたら大成功!

※本の中に「ボーンベッド」という聞きなれない用語が出てきます。これは何なのか、ご説明いただけますか?

「『ボーンベッド』っていうのは、ボーンが骨とか脊椎動物の化石っていう意味で、ベッドが地層っていう意味ですね。ボーンベッドはそれだけで『骨の化石が密集している地層』という意味になります。

原因はいろいろなんですが、過去にその地層ができる時に骨だとか歯だとか脊椎動物の死体、遺骸っていうのが密集して堆積するっていうことで、地層の中に骨ばっかりが密に集まっている、そういう地層ができることがあるんですね。フィールドでこれが見つかると大成功というか、いろんな生き物の情報がそこに詰まっているわけですから・・・」

●確かにワクワクしますよね。

「そうですね。これ自体を見つける経験は僕も数回しかないですけれど、非常にこれまでの研究で大きな意味を持っていますね」

●ボーンベッドはどうやって見つけたんですか?

「はい、ボーンベッドは、ぱっと見で骨が密集しているとか、化石が密集しているっていうことがすぐにわかるようなものでもなかったので、コツコツと『地質柱状図』っていう地層の記録を1枚1枚取っていく過程で見つけたんですね。

地質柱状図は地層の特徴から、例えば環境の変化だとか、どのくらいの時代だったのかを推定するために、基礎的なデータを地層から記録していくんですね。

その中で例えば、砂が多いだとか石が多いだとか、化石が入っているとか入ってないかっていう細かい記録を取っていく中で、これは魚の歯じゃないか! っていうものが最初に見つかって、その周りを見たら同じような化石が同じ層にずっと続いているっていうのがわかったんですね。

それは1メートルとか5メートルとかではなくて、数キロにわたって同じような地層が続いているということがわかって、これは大きなボーンベッドであるというのが見つかったと、そういうケースがありました」

●見つけた時は、うわぁ~という喜びや感動があったっていう感じなんですか?

「そうですね。大感激大感動なんですけれど、多くの人がやっているような集団でというか、チームで発掘をしていた時ではなくて、ひとりでコツコツと調査していた時だったので、喜びを分かち合う人がいなくて、こっそりガッツポーズをするという、そんな様子でした(笑)」

(編集部注:中島さんが発掘調査の時に心かげているのは、思い込みを捨てること。経験を積めば積むほど、過去の知見にとらわれて見逃してしまうことがある。だから常に初心に立ち返って、先入観なく見ることを心がけているそうです)

古生物学の醍醐味は、大逆転!?

※海の古代生物の研究者として、今後解き明かしたいことは何ですか?

「キーワードのひとつとしては、“大量絶滅”というキーワードがあります。大量絶滅というのは生物がこれまで少しずつ進化をしながら、現在の生き物になるまで変化を続けてきたわけなんですけども、それは必ずしもちょっとずつ変化してきただけではなくて、どこかで大事件があって変化を余儀なくされるというような、そういったことがあったんですね。

それが大量絶滅というやつで、生き物は40億年ぐらいの歴史があって、その後半に5回ぐらい存亡の危機にさらされている、これを“ビッグファイブ”っていうふうに言ったりするんですが、5回のピンチに陥っているんですね。

完全に生き物がいなくなってしまった可能性もあったぐらいのピンチに陥っていると・・・それはどうして起こって、そこから生物はどうやって回復して、今までなんとか命をつないできたのかということが、ひとつの大きなテーマになっています。

私が研究している魚竜もひとつのピンチを乗り越えた生物のひとつで、2億5000万年前に大量絶滅という事件が起こって、これは火山の大噴火があったわけなんです。

その影響で環境が大きく変わって、生き物の8割か9割ぐらいが死滅してしまうという、そういう大事件が起こったんですが、その直後に登場した魚竜たちは、いったいどうしてその後の時代を生き延びることができたのかということが、ひとつの謎として残っています。これを調べていきたいなと思っています」

●古生物学の魅力って何でしょう?

「先ほども少し申し上げましたが、生き物とか地球の歴史を明らかにする方法には、いろんな方法があると思うんですね。今生きている生き物からいろいろ推測をしたりとか、おそらくこうだろうなと推定をしたりとかもできるんですが、古生物学はやはり化石っていう進化の物的証拠を材料としているために、大逆転が起こることがあるんですね。

これまでの定説を覆すということが、化石発掘っていうすごくアナログで原始的な方法で引き起こすことができる、大逆転することができる新しい発見を野外で行なえるというのが、ひとつの魅力なんじゃないかなと思います」

●最後にこの本を通してどんなことを伝えたいですか?

「この本は古生物の魅力そのものだけではなくて、古生物学という学問の魅力も同時にお伝えしたいなと思って書きました。

学問の魅力っていうのは、まさにその学問に携わる人たちの魅力だと思うんですね。いろんな人たちがいろんな形で古生物学や化石に関わっています。それぞれの人たちの視点に立って古生物学とか化石を眺めてみると、いろんな楽しみ方ができるというのをお伝えしたいなと思いました」

(編集部注:古生物学を目指すかたへのアドバイスとして、好きは揺るがない。そこは持ち続けてほしい。そして小学生や中学生、高校生で学ぶ、すべて科目は無駄になることはない。生物学の研究に必ず必要になってくるので、しっかり勉強してほしいと中島さんはおっしゃっていました)

INFORMATION

『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』

中島さんの新しい本をぜひ読んでください。お話にも出てきましたが、中島さんが日本産の化石からイメージして、細かいところまでこだわって、巻頭の口絵にした 架空の古代生物水族館、これは必見です。読み物としては、中島さん個人の数々のエピソードが記され、古生物学研究の舞台裏を知ることができる興味深い内容に溢れています。

化学同人のDOJIN選書シリーズの一冊して絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎化学同人:https://www.kagakudojin.co.jp/book/b654034.html

中島さんの研究室のサイトもぜひ見てください。

◎https://www.fossiljapan.com/japanese