2025/8/31 UP!

◎安藤晴美(NPO法人「おさんぽや」代表理事)

『子育て支援の「おさんぽや」〜自然体験が「生きる力」「心のお守り」に』(2025.8.31)

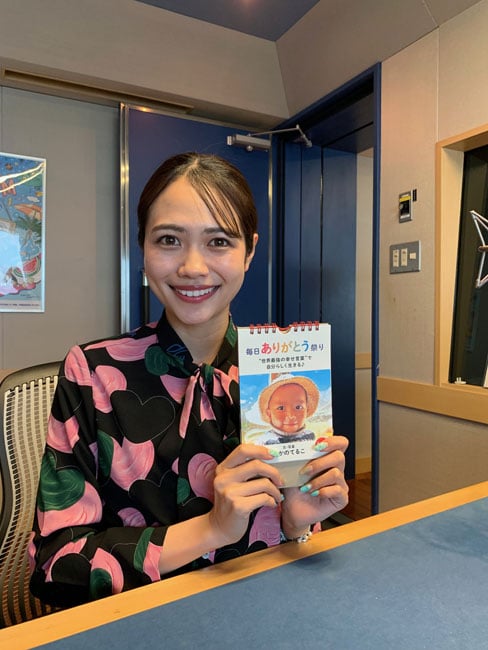

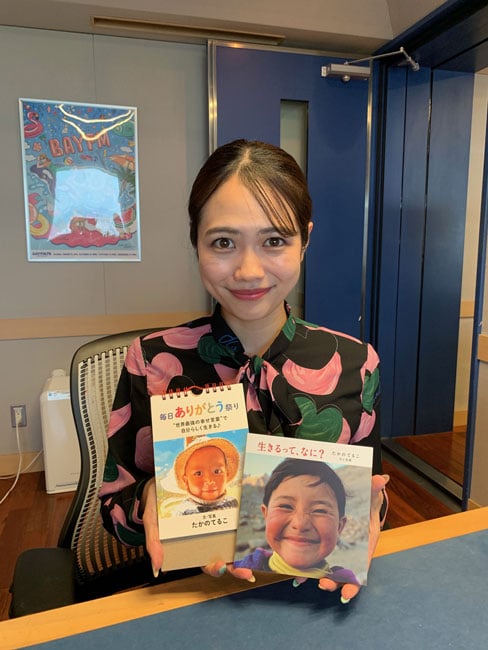

◎たかのてるこ(旅人/エッセイスト)

『「すみません」と謝るよりも「ありがとう」の感謝を!〜『毎日ありがとう祭り “世界最強の幸せ言葉”で 自分らしく生きる♪』(2025.8.24)

◎シェルパ斉藤(バックパッカー/紀行家)

『勇気を出してヒッチハイク! あなたにしかできないドラマチックな旅が始まる!』(2025.8.17)

◎野島智司(「かたつむり見習い」を名乗るネイチャーライター)

『カタツムリの世界〜心にもっと、道草を。』(2025.8.10)

◎中川 聡(プロダクト・デザイナー/トライポッド・デザイン株式会社CEO)

『微弱な電気を集める画期的な技術「超小集電」に注目!』(2025.8.3)

2025/8/31 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、NPO法人「おさんぽや」の代表理事「安藤晴美」さんです。

安藤さんは愛知県一宮を拠点に子育て支援や、未就学児童の自然体験活動などの事業を進めています。

2016年にお友達と一緒に立ち上げた「おさんぽや」は、2019年に法人化。ヴィジョンは「子育てはひとりではできません。子供にも大人にも、安心安全な心の拠り所をつくる」となっています。主な活動は「おさんぽ会」や「居場所づくり」「子育てまちづくり」など、子育て支援の事業を行なっていらっしゃいます。

きょうは、そんな晴美さんに小学校にあがる前の子供たちを公園で遊ばせる活動や、親子での自然体験、そしてあすの「防災の日」を前に、幼児と親御さんの防災体験のお話などもうかがいます。

☆写真協力:おさんぽや

悩み深き、子育て

※改めてなんですが、「おさんぽや」を立ち上げるに至った経緯というか背景には、ご自身の子育て経験があったからなんですよね?

「これは私の子育てが、本当に大変だったっていうのがいちばんです。すごくコンパクトに言いますと、我が家の子供がジャイアンみたいな子だったんです(笑)」

●元気いっぱいな!(笑)

「元気いっぱいと言ったら、とっても聞こえはいいんだけれど、ほかのお友達がおもちゃとかを持っていると、貸せって、すぐ取り上げちゃう男の子でした。それで母親としての私は、まわりのお母さんたちに、すみません! すみません! って謝っているお母さんでした」

●そうだったんですね。息子さんと娘さんもいらっしゃいますよね?

「子供は3人います」

●なるほど〜。

「今はとってもいい子なんですけど、今から思えば、第一子だったっていうのもあって、慣れていない子育てに試行錯誤していた時期だったんじゃないかなとは思うんですね。でも、その時は本当に何でこの子はこんなことをするんだろうって、もう心の病気になる手前ぐらいまで悩んでました」

●子供のことを理解しようとするのもすごく難しい、周りの方に助けを求めるっていうのもやっぱり難しかったんですね。

「言えなかった〜! 自分で言うのもなんだけど、真面目なんですよ、私」

●存じ上げております!(笑)

「真面目で・・・でもこれって日本人にありがちだと思っています。真面目なお母さんが多くて、しかも初めてだと、いろんな情報を集めて学んでいこうとか、正解を求めていきがち」

●完璧を求めたりとかもしますよね。

「そう。で、別にいいお母さんになりたいわけじゃないんだけど、世間の目が気になる、まさにそういう母だったっていうところで、すごく悩みが深くなっちゃった」

(編集部注:子育てがうまくいかず、悩みに悩んでいた安藤さんは「森のようちえん」に出会います。この「森のようちえん」とは、1950年頃に北欧諸国で始まった活動で、ひとことで言うと、子供たちを自然の中で遊ばせて育てる野外保育。日本でも注目され、現在は全国に団体があります。詳しくはNPO法人「森のようちえん全国ネットワーク連盟」のサイトをご覧ください)

◎森のようちえん全国ネットワーク連盟:https://morinoyouchien.org

「森のようちえん」に救われた

※そんな「森のようちえん」に我が子を通わせるようになった晴美さん、子供の変化に驚き、そして救われるような気持ちになったそうです。

「いつも児童館では、おもちゃの取り合いとか、隣の子をパンッて叩いたりする我が子が、森の中で生き生きしているの」

●お〜! 素晴らしい! 広いですし、走り回ってもいいですからね。

「そう。自分の興味があるものを常に追い求める子だったみたいで、あちこちに行って木とか葉っぱとか石とか・・・お友達っていうよりは、自分の好奇心を満たせるようなものをずっと探していた」

●出会ったんですね、素敵な場所に。

「そんな中、私も先輩お母さんたちに出会って、お母さんたちがちょっと乱暴というか、彼の強く出ちゃうところを”生きる力がある子だね”って認めてくれた」

●そういうことか、捉え方にもよりますね。生きる力っていうふうに思えますよね。

「そうして”大丈夫だよ、大丈夫だよ”って、すごく励ましてもらったんです」

●素敵〜。

「危なかった、本当に危なかった! 一歩間違ったら虐待やっちゃうんじゃないかっていうぐらい悩んでいたから、本当に苦しくて・・・」

●ものすごい出会いですね、「森のようちえん」との出会いは・・・。

「そう。で、森のようちえんは主体性を大切にするから、その子が何やってもいいし、何もやらなくてもいいっていう保証をしてくれる」

●ヘぇ〜、やらなくてもいい?

「うん、ただ空を見上げて、ごろんと寝てても大丈夫なの、寝そべっていても」

●素晴らしい! ありのままを受け入れてくれるんですね。

「まさにそんなところを私も見て安心して、私自身も”あ、私もそうやって生きていいんだ”って少し思った」

●そうですよね〜。さらにお子さんたちの成長も感じられたりしましたか?

「ここはね、喧嘩をしてもいい場所なの」

●おお〜、そうなんですね。

「子供たちの喧嘩、別に推奨はしないんだけど、ルールがあるの。1対1でやる。あとは頭、顔より上は殴らない」

●大事ですね。

「で、やめたくなったらやめる。3つのルールがあって・・・だから喧嘩が始まると割とまわりに子供たちや大人たちが集まってきて、ちょっと見守る」

●止めずに?

「止めずに見守る。やっぱりパンチすると痛いんだよね」

●自分も痛いし・・・。

「相手も痛い。でもやってみないとわからない、それも」

●なるほど!

「その姿を見て、喧嘩って・・・みんな仲良くって言われるでしょ? みんな仲良くしなきゃいけないんだけど、仲良くする前にやっぱり感情をぶつけあったり・・・特に小さい子は体で感じないとわからない部分があるんだなっていうことに気づいた」

きっかけは「恩返し」

※「おさんぽや」には、どんな思いが込められているんですか?

「私自身が森のようちえんでの経験で、子育てと自分の心も成長してこれたっていうので、私は先輩ママたちに恩返しをしたいなって思ったの。だけど、恩返しができないなっていうところで、これから子育てをするお母さんたちに向けてできることはないかなと思ったのが、この活動を始めるきっかけなんですね。森の中でお散歩をするのがすごく心地よくて・・・」

●想像するだけで幸せです。

「いろいろと考えた時に、昔の商店街で言うと八百屋さんとかお魚屋さん、あ、おさんぽやさん! みたいな、本当にそのまま(笑)」

●いいですね〜(笑)

「でもよく言われるの、おさんぽやって何するところですか? お散歩するところです! そのままです」

(編集部注:「おさんぽや」のメインの活動は、その名の通り「おさんぽ会」。2歳から6歳の児童を対象にした「やまもも組」と、0歳から未就学児の親子を対象にした「さくらんぼ組」があります。

「やまもも組」は年36回、「さくらんぼ組」は月2回の実施となっています。15名ほどのお子さんを預かる「やまもも組」は、保育士を含め、4名ほどのスタッフでケアしているそうです)

※ママと離れたがらないお子さんもいますよね? その時はどうしているんですか?

「本当に泣いて泣いて、泣いて寝ちゃうっていう子もいます、中には」

●で、そのまま連れていくんですか?

「そのままお空の下で、シートを引いて寝てます」

●可愛い(笑)

「子供が泣きたい時には大きな声で泣けばいいやんって、気が済むまで泣いて・・・でもお母さんを追う子がやっぱりいる。”一緒に帰る、帰りたい帰りたい〜”って、お母さんの車があるであろう駐車場に行きたいっていう子はいるので、私はそういう時は”じゃあお母さん、探しにいこっか”って一緒に手を引いてお母さんの車を確認しに行くけど、いないんですよね。

で、そのままぐるーっと建物をまわってきて、”もう一回、見に行く? いこっか” ってもう一回見に行くといない。それを何回か繰り返して、この子は何回くらいで納得するのかな、心が落ち着くのかなと思ったら、3回まわったら落ち着きました。で、みんなのところに合流しました」

●お母さん探し散歩を終えて(笑)

「無理やりというか、バイバイする時はちょっと強制的にバイバイはするんですけど、そのあとのその子供の心の動きに寄り添ってあげられるのは、すごく幸せなことだなと思っています」

●本当そうですね〜。親子を対象としている「さくらんぼ組」に参加するかたは、やっぱり多いんですか?

「これは本当に子供たちっていうより、お母さんお父さんの心のための場所だなってすごく思います」

●みなさんからは、どういった感想がありますか?

「これも朝、集まって、朝の会をして歌を歌って、その季節にいちばんいいところに行くんですよ、私たちは。例えば”今ヤマモモがなっているね”とか、”あの木の実があるよね”、”今お花が咲いているから、あそこ綺麗だよね”っていう・・・。

公園の中でいつもコースが決まっているわけではなく、その季節のいいところにお散歩に行くんですね。だいたい10分程度の場所なんです。なので、連なって行くのではなく、その子供の様子を見ながら、子供が”花があったね”とか、立ち止まった時に一緒にその様子を見てくださいっていう形なので、みんな結構バラバラで、それぞれのペースでお散歩を楽しまれるんですね。

普段の生活ってやっぱり、親があっち行くよ、こっち行くよ、早くしてって急かしがちなんだけど、子供が見るものに親が寄り添う時間になるので、すごくいろいろ発見をするみたいです」

●普段だと、なかなかそういう時間はとれないですよね。

「そのあと、みんなでご飯を食べるんだけど、食べる時もいろいろなシェアをする。自分の気持ちだったりとか・・・なかなかあるようでない。今自分が好きなものを話すとか・・・子供の話はよくするんだけど、自分自身の話をする機会ってあんまりない」

●確かにそうですね。

「だから、さくらんぼさんのほうは、子供もとても有意義だけど、親御さんの心のスタミナ、そんな場所です」

(編集部注:晴美さんたちが子供たちを遊ばせているのは、「おさんぽや」のすぐ近くにある一宮市の「大野極楽寺公園」。木曽川の河川敷にある公園で、その広さは38万4千平方メートル、東京ドームおよそ8個分。広大な敷地には、遊具は少ないものの、芝生広場や雑木林、野鳥の池、サイクリングコースなどがあり、四季折々の花も楽しめるそうです)

雨の日、大喜び

※公園で遊ぶ「おさんぽ会」は、天気がいいときも、そうじゃないときもありますよね。雨でも外に行くんですか?

「雨が降った日に外に出るの好き?」

●う~ん、あんまり・・・(笑)

「お母さんたちもそれ!」

●そうですよね~。

「出たくない、外に! 子供を連れて、特に! でもね、子供たちの雨の日の喜びようってすごいんですよ、もう全身で雨を受ける! なんなら水たまりにじゃじゃじゃ~って入っていって、びしょ濡れ! 長靴の中から水がじゃーって出てくる、本当に生き生きとしている姿を大人は見守る(笑)」

●なるほど~、じゃあ雨の日も?

「外に出ます。なんだけど、お母さんたちは普段、日常生活では(雨の日に外に)出せないって言います」

●へ~〜。

「ここだから出せる! みんなで見守るから出せるって」

●そういうことですね。すごく素敵! やっぱ雨の日でも(外に)出ることで、自然ってこうやって変化するんだな~とか、いろいろ感じるものがきっとありますよね。

「そう」

●ちなみに、最近は暑いじゃないですか?

「暑い~」

●そのあたりはどうなんですか?

「これは命の危険があるので、室内も借りていて、室内の涼しさを保ちながら、外に少し出て、スイカ割りをしたり水遊びをしたり・・・やっぱり家だとなかなかできないこと。水遊びもスイカ割りもできるけど、自分で用意する余裕がお母さんたちにはない。だから、できないことはみんなでやろう! っていうそんな気持ちでやっています」

●ひとりだと厳しいけど、みんなでやればできることもたくさんありますよね。

「そうなんです」

●実は私1回、「おさんぽや」さんの活動にちょっとだけ・・・。

「来てくれたよね~」

●ちょっとだけ、参加させていただきました。

「ありがとう! その節は」

●こちらこそ、ありがとうございました! 子供たちと一緒に遊ばせていただいたんですけど、その時にも感じたのが、晴美さん始め、ほかのスタッフのみなさんも、子供たちとの接し方が三枚も四枚も上手だなっていう(笑)、自然なんだけど、いろいろ心掛けていることがあるんじゃないかなって、どういうことを思っているんだろうっていうのがすごく気になっていました。私はただ単に遊んでいるだけだったんですけど(笑)、何かありますか?

「基本、見守る態勢になっていますね」

●見守る・・・。

「一緒に遊ぶのも、とても楽しいけれど、ちょっと一歩下がって、この子たちは今何を見ているのかな? どんなことを感じているのかな? っていうところに共感していく」

●そういうことですね。

「そこを大事にしているスタッフが多い」

(編集部注:ご自身の子育て中に「森のようちえん」に出会い、救われた晴美さんは、恩返しの気持ちで「おさんぽや」を立ち上げたということでしたが、年一回開催される「森のようちえん全国交流フォーラム」に参加したときにスウェーデンから来たかたと、たまたま知り合い、意気投合。

2011年にお子さんを連れてスウェーデンに行き、教育制度や子育て政策に感銘を受け、帰国後、通信教育で勉強し、保育士の資格を取得したそうです。2019年には「おさんぽや」のスタッフと一緒に再びスウェーデンを訪れ、環境教育の研修を行なったとのことです)

防災「おうちの中でかくれんぼ」

※「おさんぽや」では、防災に関連するような活動はあったりするんですか?

「私たちは防災をメインには活動はしてないんですけど、コロナ禍前あたりに防災についてちょっと学んでみようみたいな会をしました。その時はソーラークッキングをしたり、野外でいろいろと体感してみようっていうので、楽しく過ごすことができたんだけれど、コロナ禍になって、それができなくなってしまいました。

みんな一斉になっちゃったから、何が正解で、何がダメなのかがわからなくて、困ったなっていう時に、私たちの地域は南海トラフの地震がとっても心配される地域でもあったので、Zoomで集まれるじゃないかっていうことで、Zoomで集まって『おうちの中でかくれんぼ』という避難ごっこをしました」

●え~すごい! それぞれの家庭で?

「そう。Zoomでつないで、“今から警報、鳴らすからね~”って、警報を鳴らしたら“自分はどこに隠れるの? 隠れた所で上から落ちてくるものはない? この後どうやって避難するの?”っていうことを、それぞれ考えて話してもらうっていうそんな会をしました」

●お子さんたちも親御さんもそうですけど、なかなかイメージできないですよね、その時のことって。

「そうそう。やっぱり体感することで、よりわかることもあれば、“これだったら、こうしたらいいよね“って工夫することができるから、やっぱりやってみることが大事。例えば “きょうは1日、トイレを使わないようにしよう”とか、“きょうは1日、電気なしね”みたいな感じで、防災用トイレを使ってみるとか・・・意外とできない! って言っていました」

●そうですよね! 確かに。

「袋の中にするっていうのが、子供たちができなかったりするから、やっぱり一回体感しておく。非常時ってすごく緊張状態になったり、普段とは違う生活になってストレスがかかってしまった時に、トイレができるか・・・一回やっていれば、たぶんちょっとできる、子供たちも」

●本当ですね。

「だから、体験ってすごくその次の力になるっていうのは、防災も野外もそうなのかなって思うところです」

心のお守り

※今後「おさんぽや」の活動を通して、どんなことを伝えていきたいですか?

「私も今年で子育てをして20年になるんだけど、やっぱり子育てはひとりではできなかったなっていうのは、すごく思うところです。

子育てはひとりではできないんだけれども、やっぱり心の安心だったり、この人たちとやっていきたいって思う相手じゃないとなかなか難しい。人間、コミュニケーションっていうのがあるので、“あなたはあなたのままで、ここにいていいよ”っていう居場所を私たちは作り続けたいなと思っています」

●めっちゃ素敵ですね~。あとやっぱり自然との関わりもポイントになってきますか?

「そう。やっぱり自然って、ある意味、暖かいし、ある意味、冷たい部分がある。こちらがいくら雨、降って欲しくないよ~って言っても雨は降るんです! 太刀打ちできない」

●そうですよね。

「それで自分はどうするのかなって、相手に求めるんじゃなくて、自分に向かう。自然が鏡になる。自分の心のあり方はどうかなって・・・。

子供は頭では考えず、それをたぶん体感として得ることができるので、それがさっきの生きる力じゃなくて『心のお守り』、つらい時とか絶対これからあると思う。そういう環境の中で、もうこれ以上無理かもしれないって思った時に、ぐっと踏ん張れる『心のお守り』は、生きる力になるんじゃないかなって思います」

(*番組からお知らせ)

産休中の小尾渚沙さんの代わりに当番組を5カ月間、担当してくださった難波遥さんは、この回の放送がラストとなります。ありがとうございました!

次回、9月7日の放送から小尾さんが復帰します。引き続き、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします!

INFORMATION

「おさんぽや」の活動に共感し、支援したいと思われたかたはぜひ「子育て応援基金」へのご協力をお願いします。個人で一口3,000円から、法人で一口10,000円からとなっています。振り込み先などはオフィシャルサイトをご覧ください。また「おさんぽや」の活動についても、ぜひサイトやSNSを見てくださいね。

◎おさんぽや:https://osanpoya.studio.site/top

◎おさんぽやInstagram:https://www.instagram.com/osanpoya138/

2025/8/31 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. HIGH HOPES / PANIC! AT THE DISCO

M2. BEAUTIFUL BOY / JOHN LENNON

M3. HALO / BEYONCE

M4. I’LL BE THERE / JACKSON5

M5. HOLD ON / WILSON PHILLIPS

M6. NEVER GROW UP / TAYLOR SWIFT

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/8/24 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、世界を股にかける旅人、そしてエッセイストの「たかのてるこ」さんです。

たかのさんは「世界中の人と仲良くなれる!」と信じ、これまでになんと! 七大陸75ヵ国をめぐった旅のスペシャリスト! そして2000年に出版したエッセイ集『ガンジス河でバタフライ』がベストセラーとなり、その後ドラマ化され、長澤まさみさんが主演したことでも話題になりました。

きょうはそんな たかのさんをお迎えし、たかのさん流の旅のスタイルや、素敵な笑顔と言葉に出会える「日めくりカレンダー」のお話などうかがいます。

☆写真協力:たかのてるこ

総合エンタメ! ドキドキワクワク!

※たかのさんは基本はひとり旅、バックパッカーではなく、キャリーケースを愛用する「コロコロパッカー」だそうですよ。

これまでに75の国々を訪れているたかのさん。改めて、なぜ旅をするようになったのか教えてください。

「もともと自分のことが受け入れられなくて、人と比べて、私なんて~って、自分をいじめている人間やったのよ。じゃあ何がしたいんよ、自分は!? って、人と比べてばっかりいるあなたは何が? って言うた時に、やっぱりおとぎ話とかね、今も『鬼滅の刃』にしても『ONE PIECE』にしても、主人公って旅して、ひとまわり大きくなって帰って来るやん、仲間を作って」

●はい!

「これがやりたい~と思って、家と学校の往復が嫌で嫌で、20歳の時に初めて香港とかシンガポールとかアジアをひとり旅して。うわっ! こんなに総合エンタメ参加型のエンタメがあるなんてって、ドキドキワクワク、全部入っている~みたいな!」

●確かに。初めて海外、その国に降り立った時って、どういう気持ちになったんですか?

「香港とシンガポールやったんやけど、初めての旅は。香港映画、ジャッキー・チェンとかが昔大好きで、降り立った時に、うわぁ~、映画では匂いを嗅がれへんけど、これが香港の匂いか~みたいなね」

●確かにそうですよね~(笑)

「今もそうよ。ネットで何でも見られるけど、匂いまでは嗅がれへんから、やっぱり(現地に)行って人の雰囲気とか、何か体感する360度っていうのは、自分が体を動かさないと・・・」

●実際に行かないとわからないことですよね。最初の旅でいろいろな所をまわったと聞いているんですけれども、一体どこに行ったりしたんですか?

「行きだけ決まっていて、帰りはオープンっていうチケットを買って、お金がなくなるまで、みたいな・・・だから、どんどん貧乏旅行になっていくというか・・・。

屋台で物を頼むって言うても、英語も喋られへんし、中国語も喋られへんなって香港で思ったんやけど、“これ! この人と同じのください!”とか、食べ物を注文できるようになったりとか・・・私、本当に英語が苦手なんで」

●へえ~すごい! 結構、身振り手振りで伝わるものなんですね~。

「もう身振り手振りで、世界中、言葉は違うけど、表情は一緒やから!」

●ああ~確かに!

「どの国に行く前は、ものすごく緊張するねんけど、行ったら同じやな~って思うん」

●そうですよね~(笑)

「例えば、私ね、乗りたい夜行列車があったのよ、シンガポールに着いた時に。わぁ~間に合わへんなぁ~、でもタクシーに乗ったら間に合うか、駅~・・・で、タクシーのおっちゃんに“私ね、5時に駅に着きたいんやけど、タクシーに乗ったら5時に間に合いますか?”って、なんて言ったらいいのかわからへん。

私なんて言ったか、時計を見せて、おっちゃんに“5オクロック・ステーション、キャン?”って語尾を上げて。(そうしたら)おっちゃんが“キャン!”。え? 通じたん? ほんまに? もう一回顔をしかめて“キャン? ほんまやな?”って聞いたら、(おっちゃんが)“キャン・キャン”てねぇ~。こんな難しい会話が“キャン・キャン”言うてるだけで通じたでと思って」

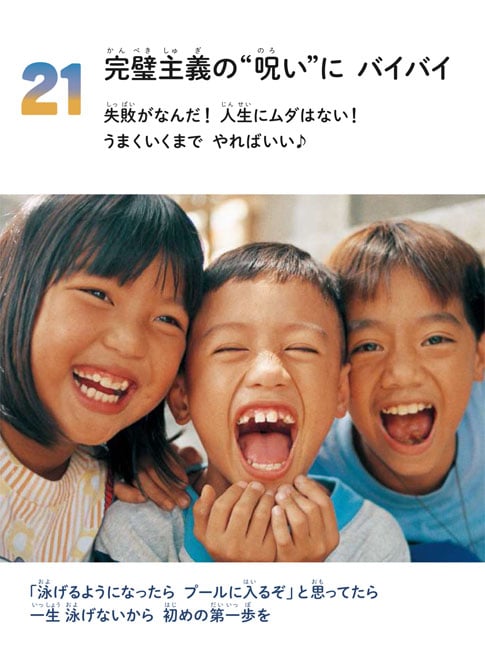

(編集部注:てるこさん曰く、日本人は完璧主義な面があって、英語などの言葉がちゃんと話せるようになるまでは、旅に出ない傾向があると。それだと、人生が終わっちゃうよとおっしゃっていましたよ。

そして、ひとりで旅に出るのは、友だちと行くと、どうしても友だちの顔を見て話すことが多くなるし、現地の人たちも話しかけてこないんだそうです。

そんなひとり旅のてるこさん、事前に旅先のことをしっかり調べてから出かけ、また、危ないところは絶対に行かないそうです)

毎日ありがとう祭り!

※てるこさんは、カメラマンでもあるんですが、旅先にカメラを必ず持っていくのは、写真はコミュニケーション・ツール、笑顔をかわすきっかけになるからだそうです。

旅先で出会った人たちから学ぶことって、いっぱいあると思うんですけど、未だに大事にしている言葉はあったりしますか?

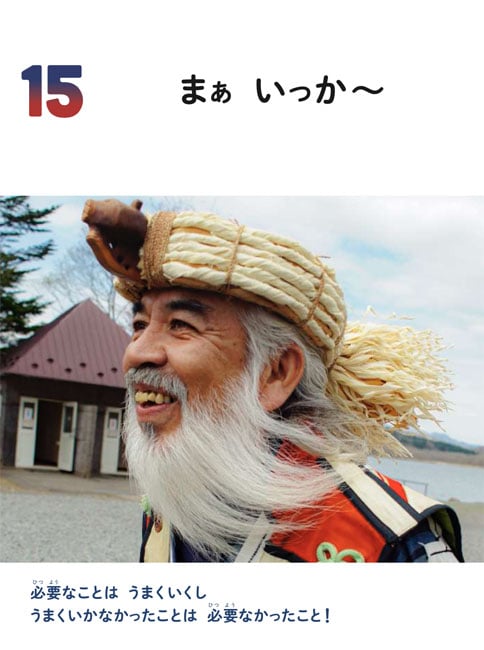

「今度出す、日めくりカレンダーっていう新作も『毎日ありがとう祭り』っていうタイトルなんやけど、もう“ありがとう”に勝るものはないなって・・・。

『ダライ・ラマに恋して』っていう本に書かせてもらったんやけども、旅先はラダックっていう、国はインドなんやけど、もともとはラダック王国っていう所を旅した時に・・・チベット・エリアなんよ、みんな仏教を信じていて、みんなニコニコとしてはるんやけど、ありがとう、こんにちは、さようならって全部“ジュレー”っていう言葉で済ましてんのよ」

●え~〜っ、全部ジュレー?

「済ましているっていうか、差がわからへんやん。どれ? 今言うたの何? ありがとう? こんにちは? どっちってわからへんやん~って、初めはびっくりして・・・」

●そうですね(笑)

「ええ~!?って思ってたんやけど、ずっと“ジュレー、ジュレー”って一日言うてるうちに、あれっ? 全部同じ意味やなって思って・・・だって、こんにちはって、出会ってありがとうやし、さようならも同じ時間をありがとうね~って・・・もう全部ありがとうなん、挨拶もさようならも、“ジュレー、ジュレー”、ありがとうなんやな~、ほんまはって」

●え~〜素敵!

「でも日本ってすごく“ありがとう”が言いにくい国やから、私が“ありがとう”を流行らせたいなと思って、今回の新作も作らせてもらったんやけど・・・。“ありがとうございます”まで言わんと、なんか丁寧じゃない人に思われるとかね」

●あ~確かに。

「“どうも”とか“すみません”とかいう言葉に変えちゃったりして・・・“ありがとう”っていちばん素晴らしい、宇宙一波動が高い言葉って言われる言葉やから。

子供だけでしょ、“ありがとう”って許されるの。ちょっと年齢いったら、“ありがとうございます”って言わないとあかんとか。もうやめよ! みんなで気軽に“ありがとう、ありがとう”って年齢関係なく、みんなが“ありがとう”って気軽に言えるようにしたいな~って」

※今お話にあった日めくりカレンダー、タイトルは『毎日ありがとう祭り“世界最強の幸せ言葉”で自分らしく生きる♪』なんです。

続いて、この「日めくりカレンダー」を出すことになったいきさつを話していただきました。

「大学の教え子が“てるこさん、生きる意味がわからないんです。大学も辞めたい”って言われて、わかるわ~と思ったんよね。私も消えてしまいたいって、何十回思ったかわからん、すごく落ち込みやすいんで・・・。

ほんで、どんな時も、大人でもへこむから、前向きな気持ちになれる文章をと思って、彼にプレゼントしたら、手紙を書いてくれて、それが『生きるって、なに?』っていう本のもとになった文章なんやけども、この中に“迷惑をかけてもいいんだよ”っていう言葉が出てくんねんけど、その教え子が初めて、迷惑かけていいんだよって言われたと・・・親にも“人様に迷惑かけたらあかん”って、日本って言うでしょ、つい」

●確かに〜。

「それで人に人生相談もできなかったと・・・。それを講演会で紹介したら、写真を付けて、スクリーンで上映したら、“講演、良かったから、ぜひ本にしてくださいね”って参加してくれはった人がみんな言ってくれて・・・。じゃあ講演の時にシェアしようと・・・。

普通に出版社から出したら、1500円ぐらいの本になって高くなってしまうわ~と思って、自費出版すればいいんや~と思って、500円の本にしたいなと思って『生きるって、なに?』っていう本を自費出版したのがきっかけで・・・。

自費出版なんやけど、今はアマゾンとか全国の書店でも注文できる本になっているんですけど、そのシリーズがどんどん増えて、『逃げろ 生きろ 生きのびろ!』っていう本とか、『笑って、バイバイ!』とか『世界は、愛でできている』っていう本とか、4作目まで出させてもらって24万部までいって」

●すごいですね~。

「そしたら、その読者の人から“本も素敵なんやけど、出しっぱなしにできるものを、毎日毎日めくって自分を勇気づけてもらえるものが欲しい“って言うてもらって(日めくりカレンダーが)誕生しまして」

「言葉の魔法」を自分にかけて

※日めくりカレンダー『毎日ありがとう祭り“世界最強の幸せ言葉”で自分らしく生きる♪』は、たかのさんが世界中の旅先で撮った、とても素敵な笑顔の写真と 元気になれる言葉に、日めくりをめくるたびに出会える、そんなカレンダーになっています。

「遥ちゃん、1日目とか読んでもらってもいいかしら?」

●はい、読みますね。

「私の細胞たち ありがとう! 毎日めでたい 毎日が誕生日! 日々 体の細胞が入れ替わり(3000億個!)私は 新しく生まれ変わってる」と書いてあります。

「(体の細胞が)生まれ変わっているって思ったことあった?」

●毎日・・・いや~思ったことなかったです・・・。

「ないよね~、私もなかったよ。でもほんま生まれ変わって新入りが入ってきてんのよ」

●確かに。

「封入特典にしている、このメッセージカードに書かせてもらったんやけど、毎日3000億個の細胞が入れ替わるっていうことは、体内で懸命に働いて役目を終えた3000億個の細胞が死んでるってことなんよね、生まれているってことは!」

●そうですよね~。

「どこに行ってるんと思う?」

●どこに行っちゃってるんだろう? 流れるんですかね?

「どこに流れてんの? 何に?」

●お手洗い?

「トイレよ! 読んでくれた遥ちゃん??」

●読みました、読みました(笑)

「それで、その敬意を込めて“ありがとう!!”って言ってほしいから、この“私の細胞たち ありがとうシール”を作ったよ!」

●あ~可愛いステッカー!

「ハートの黄色いステッカーを! トイレの蓋とかに貼ってほしいなと思って」

●あ~そうですね。

「自分が今トイレで何したんかって、何を出したの?って。働いて役目を終えた細胞とか細菌とか、色んなもんが働いてくれてんねんけど。“ありがとう~”って、合掌タイムやから手を合わせて・・・」

●そっか~、もうトイレの意味合いが全然変わってきました。何も考えてなかったです、これまで。

「ほとんどの人は考えてない。私もこの本書いて初めて知ったもん。そのぐらい自分の体をケアしてないってことよね。気にしてない、何をしてんのか? 自分の体がっていう」

●そうですね~。

「やっぱり冷たかったな~、自分に対する愛をケチっていたなと思って・・・。お休みの日とかにも“きょうも何もしなかった~”とか、つい言うてしまうでしょ? 何かダラっとした日に・・・」

●はい、言ってしまいます・・・。

「体が怒るよ!」

●頑張っているよ~って。

「寝ている間もフル稼働して、自分のこと応援してくれて、酸素足りひんぞ~、疲れてるぞ~って。遥、疲れてるぞ~、もっと空気くれ~、酸素まわしてくれ~とか言うて頑張ってのに、“何もしなかった・・・冷たい“。ほんま体の最高責任者CEOとして冷たかったなって・・・もっとトップとして、ありがとうね~って」

●てるこさんから出てくる言葉すべてに引き込まれるんですけれども、日めくりカレンダーに書いてある言葉は全部、てるこさんが考えた言葉なんですか?

「いえいえ、ほんまに私が旅先でもらった言葉とか、旅しているうちにやっぱり自分で自分を応援せんとどうすんねん! って思って生み出されたりとか・・・。“反省は3秒まで”、“自分いじめにバイバイ”とかね」

●すごくいい言葉ですよね~。

「私なんてって、自分を責めて悲劇の主人公になる癖に気づいたら、ありのままの自分を受け入れよとかね。本当に自分が、ここに書かせてもらった言葉に救われて、今まで生きてきたんで・・・。

ほんまたったひとつの言葉で人は喜んだり悲しんだりすることを思うと、言霊の力、言葉のパワーって絶大なんで・・・。やっぱり自分の生きてる世界は、自分が日々使う言葉によって作られてるんで、言葉の呪いじゃなくて、ほんまに“言葉の魔法”を自分にかけてあげてほしいなって」

生きることを楽しむために

●本当にどの言葉も素敵だなと思ったんですけど、私は12日目に書いてある『出会ってくれてありがとう 生きてる間に会えた人は 同世代! 同じ地球学校の”太陽チルドレン” みんな平等 みんなうんこメーカー!!!』って書いてあって・・・。

「うんこメーカーって、遥ちゃんの口から聞くと、なんか可愛らしい言葉に聞こえるよね」

●本当に素敵ですよね(笑)

「ここにちっちゃい文字で、注釈っていうかメモを書かせてもらって、ここもちょっと読んでくれる?」

●ぜひぜひ!

『敬語は“キョリ語”(相手と距離を置く言葉) 距離が必要なければ タメ語で話して 心の距離にバイバイ!』と書いてあります。

「昔は親子だって、夫婦も敬語を使ってたのよね。敬語は夫婦の間は女性から男性に対してだけやけど、今はないでしょ? 夫婦で女性だけ男性に対して敬語を使ってるカップルなんて・・・親子も大体タメグチで喋ってるやん?」

●タメグチですよね~。

「それを仲良くなった人たちに広げていこうって話なんで・・・」

●私自身もすごく影響を受けたように、若い人たちからもすごく反響が大きかったそうですね?

「もう本当に、下は小学生から上は90歳まで“(日めくりカレンダーを)めくっています!”とかね。もとになった『生きるって、なに?』シリーズも、学校の先生がちょっと学校崩壊になっていて、(先生が)自腹で本を買ってみんな生徒にプレゼントして感想文を寄せてくれたりとか・・・。私のホームページにもその子供たちの感想文とかを載せさせてもらっているんやけど。本当にね〜、悪気はないんやけど、大人になって呪いかけてくるからね。“昔の時代はこうやったんやから、あんたも我慢し~“とかね」

●そうですね~。

「私たち我慢するため生まれたんじゃなくて、生きることを楽しむために生まれてきたんで」

自分を褒めちぎって、愛して

※では最後に、日めくりカレンダー『毎日ありがとう祭り“世界最強の幸せ言葉”で自分らしく生きる♪』から、きょう8月24日に載っている言葉をご紹介しましょう。

その言葉とは

『愛をたくさん 受け取ろう! 物事のネガティブな面よりも ポジティブな面に 目を向けて 「すみません」と謝るよりも「ありがとう」の感謝を! 感謝するほど 幸せホルモンが増え 免疫力もアップ♪』ということなんですが・・・

この言葉に込めた思いを教えてください。

「遺伝子の研究で、日本人って繊細で素晴らしいところがいっぱいあるんだけど、世界で最も不安を感じやすい民族っていうデータもあるんですって。その不安遺伝子の保有率が8割! めっちゃ高い! ヨーロッパとかで4割、南アフリカとかは28パーセントとかっていうそうなんですけどね。

一歩家を出てマンモスにやられるとか、そんな最低限のストレスからは解放されてんのやから、8割はちょっと高ない? って、もうちょっと減らして・・・。もちろん心配とか不安が世の中を良くしているし、備えにもつながるんやけど、今は文明も発達して、それでも8割・・・毎日しかめっ面で心配しながら生きて楽しい? 寿命が長くてもね・・・」

●そうですよね~。

「もうちょっとみんなで助け合って生きて、困ったら助けて~っていう、ぜひもうちょっと人類を信頼して、“すみません”って謝るよりも“ありがとう”の感謝をって書かせてもらったんやけど、本当に感謝すればするほど、幸せのホルモンも増えて、免疫力もアップするんで・・・。感謝はタダやからね、“ありがとう”っていうのも言うてね。いいことに目を向けて、自分を褒めちぎって生きてもらいたいなと思います。

自分をいじめるのをやめて、私もできたんで、ぜひ自分を褒めちぎって愛して、自分を愛せば、周りの人のことも愛せるようになるなって自分で実感したんで、ぜひ一緒に地球の愛を増やしていきましょう!」

☆この他のたかのてるこさんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『毎日ありがとう祭り“世界最強の幸せ言葉”で自分らしく生きる♪』

たかのさんが先頃出された日めくりカレンダーをぜひお部屋に飾って、素敵な笑顔の写真と言葉に出会ってください。めくるたびに元気になれますよ。たかのさんのオフィシャルサイトから購入できます。また、試し読みもできますから、ぜひアクセスしてみてください。たかのさんの近況や情報も、ぜひオフィシャルサイトをご覧ください。

◎たかのてるこ:https://takanoteruko.com

2025/8/24 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. RESPECT / ARETHA FRANKLIN

M2. JIVE TALKIN’ / BEE GEES

M3. MY LIFE / BILLY JOEL

M4. 魔法のコトバ / Spitz

M5. 夏の影 / Mrs. Green Apple

M6. FUN DAY / STEVIE WONDER

M7. YOU GOTTA BE / DES’REE

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/8/17 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、バックパッカー、そして紀行家の「シェルパ斉藤」さんです。

斉藤さんは1961年、長野県生まれ。本名は「斉藤政喜」。学生時代に中国の大河、揚子江(ようすこう)をゴムボートで下ったことがきっかけで、フリーランスの物書きになり、ペンネーム「シェルパ斉藤」で作家デビュー。

1990年に東海自然歩道を歩く紀行文を、アウトドア雑誌BE-PALに執筆。現在も同誌の人気ライターとして「シェルパ斉藤の旅の自由型」という連載を30数年、継続。また、1995年に八ヶ岳山麓に移住し、自分で建てたログハウスで、奥様と愛犬とともに自然暮らしを送っていらっしゃいます。

そんな斉藤さんがつい最近、自転車で日本縦断の旅をされました。今回は5月20日に山梨のご自宅を出発、22日に鹿児島県の志布志港という港から自転車を漕ぎ出し、北上。日本海側を、1日100キロを目安に走り、6月17日に北海道・苫小牧にゴールされたそうです。

自転車や荷物を息子や奥さんが車で運んでくれたり、フェリーを使ったりと、斉藤がおっしゃるには「楽な旅だった」と。また、季節的に日が長く、天気にも恵まれ、毎日、夕陽を見ながらビールを飲んで、テントで寝る旅だったそうですよ。

今回、私、難波遥は初めてインタビューさせていただくんですが、自転車で日本一周を経験した私としては、ものすごく楽しみにしていました。

きょうはそんな斉藤さんに、新しい本『シェルパ斉藤の還暦ヒッチハイク』のお話も交え、たっぷりお話をうかがいます。

☆写真提供:斉藤政喜

64歳、自転車で日本縦断!

※自転車による日本縦断は、初めてではないんですよね。

「3回目ですね」

●3回目! なぜ3回目をやろうと思い立ったんですか?

「最初にやったのが、24歳なんですよ」

●初めての挑戦が!?

「難波さんもその頃やったんでしょ?」

●そうです! ちょうど同じ歳くらいですね!

「その(24歳の)時に宗谷岬から本州の佐多岬まで行って、最後は沖縄まで行ったんですけど、その時に出会う大人たちによく言われたのが、“そういうことできるのは、若いうちだけだからよ~”とかね」

●あ~、私も言われた~~、言われました!

「あと“学生のうちだけだから”とか、“独身のうちだけだから”って言われて、すごくカチンと来たんですよ。で、反論したかったんだけど、全部当てはまっていたので、これは全部当てはまらない20年後にもう1回やろう!と・・・。

20年後だったら若くないし学生じゃないし、たぶん結婚しているんじゃないかなと思って、だから24の時には日本縦断しながら、もう1回20年後にやってやるぞ! やりたいからやるんだ! っていうのを証明できる気がして、それで44歳の時に日本縦断したんですよ、もう1回。

その時は24歳の自分を超えたかったので、海岸線とかじゃなくて、ど真ん中を行こうと思って・・・。それで北海道の礼文島から始まって、できるだけ海岸じゃなくて真ん中を通って・・・。

僕が山梨県に住んでいるので、1回を半分に分けたんですよ。まずは、(山梨の)家まで。後半は、山梨県ってほぼ真ん中なので、そこからまた真ん中を行くしかないから、ずっと沖縄まで、最後は与那国島まで走ろうと思って・・・。

若くない、結婚もして独身でもない、学生でもない僕は(2回目の日本縦断を)達成したんだけど、それから20年経って、今年ふと振り返ると、44歳ってまだ若造だなって急に思っちゃって、やっぱり64歳になってやんなきゃダメなんじゃないかっていう気になったら、やんなきゃいけなくなっちゃったというか、やりたくなっちゃったんですよ! それで20年ごとの日本縦断を今年64歳でやろうと!」

●毎回感じることは違ったと思うんですけど、それぞれのフェーズで、どういったことがいちばん記憶に残っていますか?

「24歳の時は何を見ても新鮮だったし・・・」

●新鮮な旅! っていう感じですよね?

「それまで僕はオートバイで旅していたんだけど、だんだん自力で行くのが面白いと思い始めた頃だったから、どこを見ても日本の風景はきれいだな~と思いながら・・・」

●確かに、そんな感じだったかもしれないです。

「44歳の時は、田舎暮らしをしたっていうのもあって、田舎を走っていると、風景がちょっと身近な感じに見えて、こういう生活があるんだっていうのが・・・。24歳の時は何を見ても新鮮で、へえ~へえ~だったのが、割と身近な風景として感じられて感情移入できるっていうか、それが44歳で・・・。

今年は64歳で、何が残っているかって、毎日新鮮というか楽しいんですよ! ただ前へ進むだけっていうのがこんなに面白かったのかっていう・・・なんだろうね・・・要するに頭を無にするというか、前に進むことだけを考えていればいいっていう一日を過ごせる」

●そうですよね~。

「それで日が暮れて寝る場所を探して、また翌日食べて走って寝て、食べて走って寝てっていうのを繰り返すっていうのが、人間、シンプルでいいなって。こんなんでいいんだっていうのを、この歳のほうが感じたかな~。改めて、日本を旅するってすごくいいな~と感じましたね」

風に乗って、北上!

※斉藤さんは今回の日本縦断で、24歳の頃と比べると、確かに体力的にはきつかったけれど、64歳なりの走り方に気がついたそうですよ。

「なんか知恵がついたのかな〜? 疲れない走り方っていうか・・・」

●へぇ~、教えて欲しい!

「いやいや、それは人それぞれ違うだろうし、もともと基礎体力があるかたはそう思わないかもしれないんだけど、ペダルを漕ぐ感覚じゃなくて、ペダルを回している感覚、力を入れないっていうか・・・(笑)、なんて言うんだろう、脱力系の漕ぎ方・・・?

なんかね、ふにゃーっと動いてればいいやっていう感じで、ただペダルを回せばいい・・・だから以前の感覚だとゆっくり走るんだったのに、ゆっくり歩く漕ぎ方で、それでもきついなと思ったら、ギアを変えて、より低いギアにしておけば、ただ足をぐるぐる回すってやっておくと、全然きつくない・・・それはきつくないわけじゃないけど(笑)」

●私も自転車で日本一周している時に、意識的にはそれはできなかったんですけど、何回か全然疲れてない、すーっと進んでいるなっていう感覚がたまにありました。その時は気持ちいいなって感じていたんですけど、意識的にはまだできていなかったです(笑)。

「今回、日本縦断でよかったなって思ったのは、今までのは全部、北海道から九州に行っていたんですよ。今回初めて九州から北海道へ北上、今まで南下コースだったのを北上(のコースで)やったんですよ。やってみて楽!」

●えっ~~!?

「なんでかって言うと、自転車でいちばん辛いのは、僕は向かい風なんですよ」

●本当にそう思います!

「坂は見えるから、ここを頑張れば越えられるっていうのがあるのに、例えば海辺を走っていて一生懸命漕いでいるんだけど、風を受けて思うようにスピードが出ないっていうのは本当に辛いんですよね。基本的に日本列島は西から東へ天気が変わっていくじゃないですか」

●そうですね~。

「だから風が全部そっちに吹いているんですよ。日本列島を北上するとは言いながらも、南西方向から北東方向へ行っているので割と追い風が多かった」

●うわっ! 本当にいいですね。

「追い風に入ると突然、自転車をやっているかたはたまに経験すると思うんだけど、自分が風の中に入る感じ・・・。それまでシューと音がしていたのが、風の速さと自分の速度がピッタリ合うと、耳に入る音が車輪(と道路)の接する音とチェーンが駆動する音だけで、風に入り込んだような気になって・・・かっこよく言うとなんだか自分が風に乗ったみたいな感じ・・・」

●うぁ~かっこいい!

「そういう感じになれたのがよかったので、今回はそういう意味では総合的によかったなと思っています」

●本当に向かい風だと平らな道でも全然進まないですよね。腹立ちますよね(笑)。

「進まない。ただただ腹立ってくる! 逆なら、なんて楽なんだろって!」

(編集部注:今回の自転車による日本縦断の旅でも、いろんな出来事があったそうです。中でも印象に残っているのが、徒歩で旅する若者との出会い。今回は残念ながら、この番組では時間の関係でご紹介できないんですが、この心温まるエピソードは、いずれBE-PALに書くとのことですので、お楽しみに)

還暦ヒッチハイク「いい人」!

※ここからは、斉藤さんが先頃出された本『シェルパ斉藤の還暦ヒッチハイク』をもとにお話をうかがっていきます。この本は還暦前後に行なったヒッチハイクや、以前行なったヒッチハイクから、特に思い出深い旅のお話などが載っています。

本を読んでいて思ったんですけど、斉藤さんを車に乗せてくれた人たちって、年齢や職種もバラバラで、みんな個性的ですよね?

「要はヒッチハイクって、例えばたくさん車が停まっていて、乗せてもらえませんか? っていう声を掛けるのもありかもしれないけど、僕はそういうのはあまりやってないんですよ。あくまで僕は受け身。だから僕を乗せたいと思ってくれたかたが停まってくれるのを待つ。

ですから、自分がもし選ぶ側だったならば、“この人だったらいいな”とか、“この人、乗せてくれそうだな”っていう人を僕が選ぶから、割と似た傾向になっちゃうかもしれないですよ」

●そういうことなんですね。

「そうじゃなくて、僕のやっているヒッチハイク、(自分で)声をかけたケースもありますけど、特に還暦を過ぎてからやっているヒッチハイクは、あくまで自分は受け身の立場。ですから、“あっ! こいつ乗っけてみたいな”って思うような人が停まってくれるので、そういう意味ではみんなバラバラになるんです。こっちではこういう人がいいっていうのを選べない。僕は選ばれる側なので・・・。

それで今回『還暦ヒッチハイク』って、ちょっとね・・・ヒッチハイクって言ったら、若者のイメージが強いんですけど(笑)」

●イメージがありますよね。

「だけど本当に年寄りでもできるんだっていうか、僕の頑張りようじゃなくて、向こうが勝手に選んでくれるんだから・・・。こんなおっさん、おじいさんになっちゃったけど(笑)、立っていれば、ちゃんと停まってくれる人がいるんだって考えていくと、そりゃバラバラになるよね」

●そうですね。

「こっちから選べないので、いちばん待って、1日待つこともありました。やっぱり若さにはかなわないので、全然ダメな場合もあって、ただひたすら待つっていうのをやっているんだけど、必ず停まってくれるんですよ」

●その待つっていうのは? 道の路肩で?

「道の路肩で」

●手を挙げたりはするんですね?

「手を挙げて」

●もう本当に待っている・・・?

「ただ待つ!っていう、だから本当に、僕のほうからは選べないから、いろんなかたが、それはお年寄りのかたも停まるし、同年代もいるし若者も停まるし、それから男性も女性も、職種もみんなバラバラですし、ただ言えるのはみんないい人」

●共通点はいい人!

「うん、いい人なんですよ!」

(編集部注:「いい人」との出会いは、まさに一期一会! 普段はなかなか出会うことのない人との出会いも、ヒッチハイクの醍醐味ですよね。珍しいところでは、セーリングの日本代表候補の若者ふたりと出会い、合宿先の和歌山まで行くということで、なんと神奈川県の海老名から大阪まで送ってもらったそうです。

また、斉藤さんがおっしゃるには、北海道と沖縄はヒッチハイク天国。旅人になれているせいか、すぐにとまってくれるそうです。沖縄では美女に乗せてもらって、横顔もとっても綺麗だったので、ずーっと見ていたとか)

犬連れヒッチハイク「いい子」!

※斉藤さんは愛犬との「犬連れヒッチハイク」をすることもありますよね。犬を連れてのヒッチハイクは、ハードルが一気に上がるような気がするんですけど、どうなんですか?

「いやそれが、そうでもないんですよ。そもそもなんで犬を連れてヒッチハイクするかっていうと、僕は結構いろんなトレイルっていうか、いろんな所を里道とか野道を歩くバックパッカーなんですが、犬を連れて歩くこともあるんですよね。

僕の連れている犬がラブラドール・レトリバーとかちょっと大きめの犬なので、例えば、ある地点まで車でその犬を連れて行って、次の1日か2日くらい歩くとしたら、その車のある場所まで戻るのに同じ道を歩くのが嫌なんですよ。じゃあバスや電車っていった場合に、うちの犬は大きいからゲージに入れていくのは現実的に不可能なんですよね。そうなるとバスにも乗っけられないし、何かって言ったらヒッチハイク」

●そういうことですね!

「それで犬を傍らに置いて路肩でヒッチハイクをするんですが・・・上手くいくんですよ!」

●へえ~〜。

「僕がひとりで(ヒッチハイクを)やっているよりも(車が)停まる確率は高いと思う」

●逆に? ええ~~!?

「なんでかって言うと、世の中、犬好きが多いんですよね。特に女性が停まってくれる、大体はね・・・。それから僕の犬って、普通そうですけど、1日とか歩くと疲れちゃうんですよ」

●そうですよね~。

「僕がヒッチハイクしている間、犬は道端でどて~んってなっているので、“ワンちゃん、どうかしたんですか?”って気にかけてくれる女性が多い」

●あ~そういうことですね。

「で、“車を停めてある所まで、バスとか乗れないので(ヒッチハイク)しているんです”って言うと、大体みんな乗っけてくれる。だからある意味、犬をダシにしてヒッチハイクしているっていう感じもありましたね、そういう時も・・・」

●なるほど(笑)。逆に犬側、愛犬たちはみんな旅に慣れているんですか? 初めましての人たちと(車に)乗ると思うんですけど・・・。

「それは(犬に)聞いてみないとわかんないけど(笑)、全然嫌がっているそぶりもないし・・・。それと犬の話になっちゃうんですけど、何日間か一緒に歩いて、テントを張ったりかって繰り返していると、なんかリズムが合うというか、だんだん気持ちが通じ合うところもあって・・・。

初めてヒッチハイクした時もそうなんですけど、僕の、飼い主の要望を全部わかってくれる。だからいきなり(車に)乗っても絶対シートには座らないし、足元にうずくまって、じ~っとしているっていう・・・なんか気持ちが通じ合う感じになっちゃう」

●すごいです!

「別にうちの犬が賢いとかそういうことじゃなくて、そういう感じなんですよね」

●それぞれの犬で、この犬はこうだったな~とか、犬ごとにここが違ったな~とか、そういうのってあったんですか?

「それがないから面白いかな」

●へえ~〜。

「大体どの犬も初めてのヒッチハイクでも、特に若い時はみんな元気なのに、他人の車の乗っけてもらっても、みんないい子にじっとしている。だからそれはたぶん、一緒に歩いて旅しているからだと思いますけどね」

ギヴ・アンド・テイクの関係!?

※本の巻末に「ヒッチハイク攻略マニュアル」があって、経験をもとにしたヒッチハイクのコツなどをまとめていらっしゃいます。どんなことがポイントになってきますか?

「ヒッチハイクって僕の考えで言うと、釣りなんですよね。釣りに似ているなと思っていて・・・だから目の前で車が流れていく道路は、言ってしまえば川だと・・・。川に竿を振って餌である僕を投げたと、どれか引っ掛かるだろうと・・・。

釣りの場合はやっぱり餌が美味しそう! と思われなければ、魚は食い付かないわけだから、ドライバーが“あっ! あいつ乗っけてもいいかな”って思うような服装。逆に言えばNGの服装で言うと汚い、見るからに嫌だなっていう、訳わかんない奇抜なやつがいればよろしくないので、僕の中では清潔感のあるような格好をして、ある程度目立つ色」

●そうですよね~。

「やっぱりドライバーから見た場合に、パッと見て“あっ、ヒッチハイクしているんだ”っていうのをわからせる意味でも服装は大事かな。

それと、割と脱ぎ着がしやすいとか・・・僕もきょうは軽くて薄いジャケットを羽織っているんだけど、例えば、夏に(ヒッチハイクを)やると、外はすごく暑いんだけど、乗せてもらったら(車の中は)やたら冷房が効いているとか。冬は逆でちょっと寒いのにいきなり(暖かくなる)、それを考えると、乗っけてもらった時にすぐ温度調節がしやすいっていうのもポイントかな」

●なるほど~。続いて場所選び、これもやっぱり重要かなと思うんですけれども、ポイントはありますか?

「これは乗せる側、つまりドライバーの立場で考えた時に、どこなら停まりやすいかって考えると、その場所を狙えばいいかなと・・・。

例えば、後ろにたくさん車がつながっているのに、ここじゃ停まれないよって所はまず無理ですね。ある程度、余裕のある所・・・。それから運転していて、ヒッチハイカーがいても“今、気分よく運転してんだよな~”っていう時に停まりたくないっていうのもあって・・・。

ですから、ちょっと具体的に言うと、道の駅とかサービスエリアとかで、これから走り始めようかなっていう時に、加速しようかなって迷うあたりにいると、停まってくれるかたって割と多いですね」

●今のお話を聞くと、場所選びは相当重要ですね。

「そうですね。やっぱりいちばん大事なのは、ちゃんと車が停車できるスペースがある所」

●そうですね!

「後続の車に迷惑がかかるってのは絶対ダメですね。余裕があって、しかもある程度遠くから、ちゃんと“あっ、ヒッチハイカーがいるんだ”ってわかって、“乗せようかな、どうしようかな”っていうのが数秒間考えられて、そこに到達するっていうのが理想かもしれませんね」

●そして時間帯、やっぱりこれも大事かなと思うんですけれども、これは昼間ってことですよね?

「これも一概には言えないんですけど、経験から言うと、例えば8時とか9時頃ってヒッチハイクしていると、仕事で急いでいるかたが割と多いんですよ」

●朝の8時から9時?

「朝の8時から9時頃って、”余裕がないから乗っけたいんだけど、ちょっとごめんね、忙しいから“っていうかたが割と多くて、僕の経験で言うと1時過ぎとかその頃、大体みんなお昼を食べて、ちょっと眠いな、話し相手が欲しいなって思う頃に、話し相手を乗せてみようかっていう感覚が多いかな」

※本に「ドライバーとヒッチハイカーは、ギヴ・アンド・テイクの関係」と書いていらっしゃいます。これはどういうことですか?

「あくまで僕は乗っけてもらった側なんだけども、乗せてよかったなって思えるようにしたいんですよ。だから乗せてもらった限りは、本当にしっかりサービスしようっていうくらいの気持ちで、“実はこんな旅をしていまして”とか、乗せてもらっている時間を、ちゃんとドライバーが楽しめて、停まってよかったな! みたいな感じで・・・。

そういうことを考えているので、変に卑屈ならずに、本当にありがとうございます! じゃなくて、乗っけてもらったからには、対等の立場でいたいなと。乗せてもらったからって卑屈になることなく、その分、楽しませますよっていうつもりでヒッチハイクしています」

●プロのヒッチハイカーとして、これは心掛けているということってあるんですか?

「心掛けているっていうかね・・・本当にやっぱりフィフティ・フィフティの関係でいたいっていうのもありますね。プロのヒッチハイカーってほど、立派なもんじゃないんだけれども(笑)、まずしちゃいけないこととしては居眠り」

●確かに!

「あとね、絶対に(放屁)ぶっ!ってしちゃいけないしとか(笑)。それから乗っけてもらったら(別れる時は)最後はずっと手を振り続けるっていうのもしています」

●車が見えなくなるまで?

「それは、別にしなきゃいけないとかじゃなくて、するとまたたぶん『ヒッチハイクの神様』が微笑んでくれるんじゃないかっていうような気がして・・・。そういう意味ではそれを心掛けているかな。

だからどっちかって言うとNGのほう、喋り過ぎない。喋り過ぎずに相手の話を聞きつつっていうことを僕も楽しんでいるかな。だから会話を楽しむようにしています」

歳を喰ったら、ヒッチハイク

※これからもヒッチハイクの旅は続けますか?

「うん・・・のつもりですね。やっぱり年に1回ぐらいは大きな旅をしたいな、ヒッチハイクの、って思っています」

●それはなぜなんでしょうか?

「それは本当に、さっきもちょっと話したけれども、若い人のほうが絶対ヒッチハイクに有利なんですよ。やっぱり乗っけたくなるから。だけど、歳を喰ったかたのほうが、僕はむしろヒッチハイクを楽しむべきだと思っていますね。

それは、ある程度経験を積んだりとか、人生をやって来ている人間だと、なんか感動が薄れがちなんですよ。ここに行けばこんな感じだろうなとか、だんだん先が読めちゃうのがあって、それを裏切ってくれるのがヒッチハイクなんですよね。

誰が停まるかわかんないし、いつ停まるかわかんないし、どこまで行けるかわからない。そういう予測不能な展開がたぶんドキドキするんですよ、歳喰っても。だから感動が薄れがちな年寄りだからこそやるべきだと・・・。

ある脳科学者が言っていたんですが、結末がわかるような物語を読んでも全然、前頭葉が刺激されないって。こんな結末があったのか! っていうほうが前頭葉が刺激されて脳が活性化してくると・・・。

ヒッチハイクもそうだなって思っているので、むしろ本当に年寄りのほうこそ、時間もあるし、いざとなればちょっとお金もあるし、そういう意味では体力もまだそこそこあるし、ヒッチハイクだから、当然若者にもやってもらいたいし、ヒッチハイクを気楽にやりたい人がいて、停まってくれる社会っていいなと思っているので、そのためにも頑張ろうかなと思っています」

●なるほど。64歳の次は、84歳。それぐらいまではヒッチハイクも日本縦断もやりますか。

「面白いですね(笑)。80を超えたじいさんがヒッチハイクしていたら、健全でいいんじゃないかなと思いますね」

●そうですね~!

「だからやっぱりみなさんに言いたいのは、ヒッチハイクって誰でもできるんですよ。才能いらないし、努力もいらないし、体力もいらない。ちょっとした勇気、なんか頑張ってみよう! っていう一歩を踏み出して、手を挙げてみると、誰が停まるかわからない。

僕はこの本にこういう旅がしたいんだよって書いたのは、それは僕だからできた旅なんですよね。僕がよかったとかじゃなくて、自分がすごいとかっていうことではなくて、その人が同じところで同じことやっても、ドラマは全部違うはずなんですね、停まるかたが当然違うから。

だから誰でもできて、その人しかできない旅があるのがヒッチハイクなので、絶対にみなさん、やったほうが楽しいと思います」

☆この他のシェルパ斉藤さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

斉藤さんの新しい本には、キャリア40年以上の旅で出会った「いい人」のエピソードが満載です。斉藤さん流の「受け身」のヒッチハイクだからこそ、一期一会の出会いがある。どんな出会いがあったのか、ぜひ本で確かめてください。巻末にある「ヒッチハイク攻略マニュアル」を参考にあなたも旅に出てみませんか。

「わたしの旅ブックス」シリーズの一冊として、産業編集センターから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎産業編集センター:https://book.shc.co.jp/21762

斉藤さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

2025/8/17 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. HITCH HIKE/ MARVIN GAYE

M2. FOREVER YOUNG / ROD STEWART

M3. 風を感じて / 浜田省吾

M4. I LOVE MY DOG / PHEM

M5. VENTURA HIGHWAY / AMERICA

M6. I STILL HAVEN’T FOUND WHAT I’M LOOKING FOR / U2

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/8/10 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、「かたつむり見習い」を名乗るネイチャーライター「野島智司(のじま・さとし)」さんです。

北海道大学大学院でふたつの修士号を取得した野島さんは、九州大学大学院を中退後、フリーランスとなり、現在は福岡県糸島市を拠点に個人プロジェクト「マイマイ計画」を主宰。子どもの遊び場を作ったりするなど、身近な自然と人がつながる場づくりを行なっています。また、大学や高校の非常勤講師としても活躍されています。

物心つく頃からカタツムリが大好きで、大人になってからは「人生の師」と仰ぐ野島さんは大学院を辞め、フリーランスになる時に、しっくりくる肩書きがなく、ふと浮かんだ「かたつむり見習い」が自分には合うと思い、そう名乗るようになったそうです。

そんな野島さんが『カタツムリの世界の描き方』という本を出されたということで番組にお迎えすることになりました。

きょうは、カタツムリとはいったいどんな生き物なのか、あのツノのようなものは何なのか、そしてカタツムリとナメクジの関係など、あまり知られていない カタツムリの不思議な生態に迫ります。

☆写真協力:野島智司

ツノは4本、口はふたつ!?

※野島さんは自宅で福岡では一般的な「ツクシマイマイ」というカタツムリを飼育。小さな卵からほんの数ミリの赤ちゃんが数十匹も誕生したそうです。

お話をうかがう前に、ここでちょっとだけ「カタツムリの基礎知識」。野島さんによると、カタツムリは日本にはおよそ800種、世界には35,000種ほどいて、新種が続々と見つかっているので、どんどん増えているような状況だそうです。

カタツムリは生物学的にいうと軟体動物。わかりやすくいうと貝類で、タコやイカなどの仲間。つまり、もともとは海にいた生き物で、陸にあがった巻き貝をカタツムリと呼んでいるそうです。

世界最大のカタツムリはアフリカマイマイ、大きさは手のひらサイズ。小さいカタツムリは、1ミリにも満たない種が多くいるそうですよ。

●カタツムリの見た目の特徴というと、顔のようなものがあって、胴体があって、殻がありますよね。顔のようなものにはツノが生えています。あれは目なんですか?

「そうですね。(カタツムリには)全部で4本のツノがあるんですけれど、大きい2本のツノの先に目があります。正式には触覚っていうんですけれども、ツノの先にちょっと丸く膨らんだ部分があって、そこに目があります。人間みたいにしっかりした目ではないので、光の明るさ、明暗がわかる程度だと言われているんですね。小さい2本のツノは目ではなくて、むしろ何か味とか匂いを感じる触覚だと言われています」

●口はあるんでしょうか?

「口もあります。人間の口は、物を食べる時と呼吸をする時と、ふた通り使い方があると思うんですけれども、カタツムリは食べる口と呼吸をする口は別々にあります。食べる口は、人間の口と同じように顔のちょっと下のほうに付いていて、やすりみたいな歯が、大体2万本ぐらい付いていて、食べ物を削り取って食べるっていう感じです。

呼吸をするほうの口は、殻の出入り口の近くに付いていて、顔とは全然違う場所なんですけど、そこにちょっと穴があって、呼吸をする感じです。そのすぐ隣に糞をするところもあったりして、だいぶ人間とは体の仕組みが違います」

●すごい! そういった機能があるんですね!

「はい」

●食べるほうの口で、カタツムリは何を食べてるんですか?

「日本のカタツムリは、ほとんど植物を食べています。なので、飼っていればキュウリとかニンジンとかをあげれば食べますし、落ち葉とかちょっと枯れた草とかもよく食べます。

あとは殻を作るためにカルシウムをたくさん必要とするので、カルシウムをとるために石とか土とかによくくっ付いていて、街中のカタツムリだとブロック塀にくっ付いています。カルシウムを補給するためにくっ付いていると言われています」

殻が右巻きと左巻き、なぜ!?

※カタツムリの殻の中には何があるんですか?

「殻の中は内臓ですね。守らなきゃいけない、いちばん大事な部分が殻の硬い中に入っています」

●殻があるのは身を守るためなんですか?

「そうですね。いちばん大きい理由は身を守るためだと思います。外敵から身を守るためっていうのと、日差しから身を守るためっていうのもあります。水分が蒸発しちゃうとカタツムリは生きていけないので、寝る時は殻に深く入り込んで、膜を張ってフタをして蒸発しないように、殻が守ってくれているっていう状態になります」

●生まれた時から殻はあるんですか?

「はい、あります。この間、うちで飼っているカタツムリが卵を産んだんですけど、卵の殻から出てきた時にはもう自分の殻を持っていました」

●へえ〜、最初はすごくちっちゃいんですよね?

「すごくちっちゃいです」

●殻は、どうやって大きくなっていくんでしょうか?

「最初、生まれた直後は、殻がひと巻き半とかふた巻きぐらいしかないんですけれど、大人になるにつれてその巻きかたが増えていくんですね。ふた巻きになって3巻きになってっていうふうに・・・。だから殻の出入り口に渦巻きが継ぎ足されて、どんどん巻き数が増えていくようなやり方で大きくなっていきます」

●この殻なんですけど、右巻きと左巻きがありますよね? その違いはなぜ生まれるんですか?

「カタツムリってほとんどは右巻きの種類が多いんです。交尾する時に右巻きは、同じ右巻き同士としか交尾ができなくて、左巻きは左巻き同士でしか交尾ができないようになっているんですね。

というのは、生殖器官が顔の左頬ぐらいに付いていて、なので右巻きと右巻きでくっついて交尾をする時に、頬と頬が合えば交尾ができるんですけれども、反対になっちゃうと交尾ができないので、同じ巻きかた同士でしか交尾ができないんです。

ほとんど右巻きなのに、何でちょっとだけ左巻きがいるのかっていうのが不思議で、そこはハッキリ、これ!っていうのが解明されているわけじゃないんです。例えば、右巻きのカタツムリばかりを食べるイワサキセダカヘビっていうヘビがいるんですけれど、そのヘビはカタツムリを専門に食べるヘビで、ただし右巻きのカタツムリしか上手く食べられないんです」

●え~~〜!?

「(イワサキセダカヘビの)牙が左右でちょっと違う形になっているので、(カタツムリが)左巻きだとそのヘビには食べられずに、生存にちょっと有利になっているんですね。そのため左巻きが生まれることにメリットが出てくるわけですよね。

なので、その左巻きが何か突然変異として生まれて、左巻き同士で生き残って交尾をして子孫を増やしていくことで、左巻きの種類が生まれる可能性が出てくるので、何らかの有利な点があって左巻きっていうのが進化してきたんじゃないかと考えられています」

(編集部注:カタツムリは1匹がオスとメスの、両方の機能を持った「雌雄同体」。子孫を残す方法は、交尾をして精子を交換、それぞれが持つ卵子が授精して産卵するそうです。

あのネバネバした粘液は、水分の蒸発を防いだり、移動する時に葉っぱの裏などにくっつくためだったり、また外敵から身を守るための役割があるとのことです)

カタツムリとナメクジの関係

※カタツムリによく似た生き物でナメクジがいます。もともとは同じ種だったりするんですか?

「そうです。カタツムリからナメクジ、殻を失うように進化したのがナメクジですね」

●そうなんですね~。なぜナメクジは殻をまとうことをやめたんでしょうか?

「本当の気持ちはナメクジに聞いてみないとわからないですけど、考えられるのはカタツムリってやっぱり殻を持っていると大変な部分も結構あります。

まずひとつは、さっき話したみたいにカルシウムをとらなきゃいけないので、そのためにただ普通にご飯を食べるだけじゃなくて、ブロック塀の所に行ったりとか、たくさん動き回らなきゃ、そしてカルシウムを探さなきゃいけないっていうのがひとつあります。でもナメクジは殻がないのでそれをしなくていい。

それから、そもそも殻を持っているって体がすごく重たくなるんですよね。(カタツムリは)もともとは海の巻貝だったんですね。

海の中とか水の中にいれば浮力があるので、ある程度重い殻を持っていても大丈夫なんですけれど、陸に上がってくると、その殻が重たく感じるはずなので、海の貝よりもだいぶ殻が薄くなってはいるんですけれど、それでもやっぱり負担だとは思います。その点、ナメクジはそういう重い貝殻を持たないので、自由に動き回って身軽ですよね。

それから、ちょっとした狭い隙間に潜り込むことがナメクジのほうがしやすくなります。カタツムリは大きな殻を持っているので、狭い隙間とかくぐり抜ける時にはやっぱり邪魔になっちゃいます。

その点はナメクジは狭い隙間にも入り込めるので、逆に人間にとっては家の中に入り込んできてしまったりとか、どっちかっていうとカタツムリよりナメクジのほうが、人間には嫌われがちな生き物になっていますね」

カタツムリの時間、豊かな世界

※カタツムリは、移動するのもゆっくりですよね。カタツムリの時間は、人間の時間と違うように思うんですが、どうでしょう?

「そうですね~、おそらく違うと思います。ヤーコプ・フォン・ユクスキュルという生物学者が行なった古い実験があるんです。カタツムリに1秒間に4回の振動を与えて、それより速くなってくると、(カタツムリが)振動に気づかなくなるっていう実験があるんですね。

だからそれを考えると、だいぶ細かい時間がカタツムリには多分わからない。それだけゆっくりものが見えているんじゃないかと考えられています。これもカタツムリになってみないとわかんないんですけれど、おそらくきっと周りのものがすごく早く動いて見えていたり、あるいは人間にはすごくゆっくり動いているものも、だいぶスムーズに動いているように見えているんじゃないかな~と思います。」

●カタツムリから今こそ学ぶことが多くあるようにも思うんですが、野島さんとしては彼らの生き方を見てどんなことを感じていますか?

「今話したみたいにゆっくり動いている生き物なんですけれど、すごく身近な世界を大切にして、しかも味わって生きているようなところがあるなと思います。

カタツムリって素早く動いたりジャンプしたり、飛んでいったりはできないので、本当に身の周りの世界を、それも目もあまりよくないので、触れたり匂いを感じたり、いろんな感覚を駆使しながら、身の周りの世界を感じていて、人間にとっては地面を歩く時って平面の世界ですけれど、カタツムリは葉っぱにくっついたり茎にくっついたり、人間で言えば天井にくっついたりもできるようなものなので、おそらくこの世界がもっともっと広く豊かな世界に感じているんじゃないかなって思います。

なので、今世界はどこでもつながれるし、どこでも飛んでいける世の中になっているんですけれど、近くの世界の豊かさとかをもっと感じながら生きられたらいいなっていうことを思います」

●野島さんは、カタツムリになってみたいですか?

「そうですね。なってみたいですね」

●なったら何をしたいですか?

「え~〜なんだろう・・・普段自分が住んでいる家とかいつも通う場所とかをちょっとカタツムリになって散歩してみたいです。きっと全然違う、同じ場所とは思えないと思うんですよね。きっともっともっと豊かな世界が広がっているのかもしれないなと思います」

「心にもっと、道草を。」

※野島さんは地元、福岡県糸島市を拠点に個人プロジェクト「マイマイ計画」を主宰。子供たちに自然と出会うきっかけを作るなど、自然と人をつなげる活動をされています。

●「マイマイ計画」のオフィシャルサイトに「心にもっと、道草を。」というキャッチコピーがありました。どんな思いが込められているんですか?

「なんか“道草”っていい言葉だなと思っていて、道草って日常からちょっと脱線するっていう意味もあるし、また道草っていうぐらいなので自然とも結びついていますよね。

心がちょっといっぱいいっぱいになってしまう時ってあるじゃないですか、生きていると・・・。でもそういう時にちょっと目線を変えて、それこそカタツムリを探してみたりとか、足もとにある自然に目を向けてみたりとか、そんなことを大事にできたらいいなと思って、“心にもっと、道草を。”っていうフレーズを付けています」

●では最後に、この本『カタツムリの世界の描き方』に込めた思いを教えてください。

「やっぱり今生きていると、いろんなことがあって、ちょっと生き辛さを感じたりとか、ちょっとしんどい思いをしていることって、みんなあると思うんですね。

そういう時にカタツムリから見える世界ってどんなんだろうっていうのをちょっと知ってもらえると、今自分たちが見ている世界とまた違う見え方が、もしかしたらできるんじゃないかなっていう気がしています。ちょっとほっとしたりとか・・・。

何でも効率優先とかじゃなくて、コスパやタイパばっかりじゃなくて、ちょっとひと息ついて、何か違う目線の持つ大事さだったり、自然の大切さだったり、それこそ道草をすることの良さっていうのを感じてもらえるといいなと思っています」

INFORMATION

カタツムリのことをもっと知りたいと思ったかたは、野島さんの新しい本をぜひ読んでください。カタツムリのあまり知られていない不思議な生態を、写真やイラストを交えながら、わかりやすく解説。カタツムリを幅広い視点でとらえた本です。なにより、野島さんの「カタツムリ愛」を感じる一冊、おすすめです。三才ブックスから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎三才ブックス:https://www.sansaibooks.co.jp/item/book/9452/

野島さんが主宰されている個人プロジェクト「マイマイ計画」については、オフィシャルサイトを見てくださいね。

◎マイマイ計画:https://www.maimaikeikaku.net

2025/8/10 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. BOOGIE WONDERLAND / EARTH, WIND & FIRE

M2. SNAIL / BENEE

M3. SNAIL / KIM JAE HWAN

M4. CHANGES / DAVID BOWIE

M5. いちについて / あいみょん

M6. EASY / COMMODORES

M7. WONDERFUL WORLD / SAM COOK

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/8/3 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、プロダクト・デザイナーで「トライポッド・デザイン」株式会社のCEO「中川 聡(さとし)」さんです。

中川さんが1987年に設立した「トライポッド・デザイン」は、デザインに科学の視点を取り入れ、ユニバーサルデザインの開発のほか、人間の感覚とセンサー・テクノロジーを結びつける研究など幅広い分野で、ひとりひとりのためのグッドデザインを追求されています。

今週は、微弱な電気を集める画期的な技術「超小集電」をクローズアップ! スタジオ内で大実験! なんとフランスパンやトマト、土や水などに電極を刺してLEDライトを光らせます。なぜ光るのか、その仕組みと、大きな可能性に迫ります。

微生物燃料電池→超小集電

※「とても小さな電気を集める」という意味の「超小集電」・・・いったいどういう経緯で研究するようになったのか、まずは、そのあたりを中川さんに解説していただきましょう。

「まず、超小集電にどういう形でこの技術に気がついたか、ちょっとだけお話をさせていただきます。

ご存知のように我が国は半導体とかセンサーとか、そういった非常に小さな電気で動く技術に長けた国っていうふうに世界的に知られていますよね。そういう中で、私はその頃、大学の研究室にいて、センサーや半導体をうまく使って、様々な例えばコミュニケーションとか、それからセンシングという、環境なんかをデータを取って調べたりする、そういう開発に関するデザインとエンジニアリングの仕事をしていました。

そういう中でいちばん問題になったのは、例えば私たちが普通の暮らしの中で、一般の電気がある中ですと、そういったことはいつも簡単にできるわけです。ところが、例えば自然界とか、都市から遠く離れたところとか、洋上とか、そういう所だとやっぱりなかなか電力が得られない。せっかくの技術が活かしきれない。では、どうしようかってなった時に、最初に目をつけたのが『微生物燃料電池』という技術だったんです。

みなさん、知っているところだと水田とか湿地帯、粘土質みたいなところで、空気が嫌いなバクテリアと、割と空気が好きなバクテリアの間で、小さな電気が発生する、そこを研究したものが微生物燃料電池というものなんですね。

そこに注目をして、土とか湿地帯とか水辺は世界中あるわけですから、自然の中でもそういう技術をうまく使って、小さな半導体やセンサーを動かそうという研究を始めたんです。

ところがその流れの中で、ある日、海の中にもバクテリアはいるだろうって話になりました。海水での微生物燃料電池を研究している過程で、実は今回ご紹介するすごく小さな電気は、実は微生物ではなくて、みなさんがよく知っている言葉で言いますと、学校で習ったイオン反応、理科の教科書なんかですと、ボルタの電池とかダニエル電池とか、いろいろ勉強されたと思うんですね。

その中でももっと小さな値で、実はいろんなところを電解質にして、電気を集められるそうだな、っていうことに気がついたんですね。

それは海水を電解質に見立て、実は微生物が発生する電気を集めようとしている過程で、いやいやもっといろんなところで、自然界や身のまわりで、様々なものをひとつの媒体として電気を集められそうだ、そういうことに気がついたんですね。

その研究を始めて、少しずついろんなものを対象にして、新たに電気を、我々は集めると言っていますけど、落ちているものを集めるような気持ちで、『集電』っていう言葉にして、気づかなかった小さな電気を集めて使いましょうというそういう研究を、今から6年ぐらい前に本格的にスタートしたということになります」

●中川さんがその可能性に気づいてから、本当にそうなのかを確かめるために様々な実験をされていますよね?

「そうですね。その当時は、そういう可能性もわかるけれども、今私たちの身のまわりは電力網によって、常に安定した電力が供給されている暮らしの中で、電流が日常的に存在する中で、わざわざ小さな電気を集めて、それを何に使うのと・・・。その当時の大学の友人たちもみんな、”考え方はわかるけれども、それが何の役に立つのか”、そういうことはよく指摘されましたね。

そういう中でいろんなものを対象に、とりあえずこの技術の範囲と言いましょうか、対象領域はどうなのかっていうのは研究してみようっていうので、実にいろんなものを電解質に見立てたり、また電極も金属だけじゃなくて、いろんなものを使って、どうやって小さな電気を集めるかってあたりを研究をし始めたっていうのが、発見をしてからの次のステップになります」

●オフィシャルサイトにある映像では、川や畑などでも実験をされていますよね。これはなぜ川や畑を選んだんでしょうか。

「最初に申し上げましたように電気が供給されてないところ・・・我々は電気が通ってない環境を『オフグリット』っていうふうに言うんですけど、一般的な電気が通っているところを、大きな電力網があって供給されているのを『マクログリット』と言います。

それに対して、みなさんご存知のようにいろんなエナジーハーベストで、例えばソーラーとか風力とか、そういうもので、さらにマクログリットを支えているわけですけど、それを『マイクログリット』と言います。

まったくそういうものと無縁の環境、自然界とか海の上、そういうところは電力網から切り離れているので、オフグリットって言うんですけど、そういう中で例えば通信をしようとか様々な環境の情報を集めようとすると、センサーを動かすとか小さなマイクを動かすためにも電力がいるわけです。

言葉を変えて言えば、その場で地産地消型で自給自足できる方法として利用できないかというので、開発の目的をそこにおいて研究を始めたんです」

スタジオ内で大実験! フランスパンにトマト!?

●きょうはその超小集電の実験を、このスタジオの中で再現をしていただけるんですよね。スタジオのテーブルにはたくさんのものが並んでいて、フランスパンだったり、電極、お水、土などがあるんですが、これからどういった実験をしていただけますか?

「電気を得るためにいろんな技術があるわけですが、みなさんがそういうのを勉強された中で、その考え方にちょっと違う角度でアプローチをして、何か気づいてもらうために・・・私は3200種類ぐらいのものを試しました。

いろいろ日常で、2種類の電極を持って、海外に旅行に行く時も常に持って(笑)、電極を刺して、どのくらい電気があるかなって、テスターと電極を常に持ち歩いていたんですよ。そういう中できょうは身近なものとして、目の前にフランスパンがありますよね?」

●はい、フランスパンがあります!

「今使っている電極は片方はカーボンのようなもので、もう片方はアルミニウムやマグネシウムなんかを合金にしたものなんです。これをフランスパンに刺してみますね。対象は食べ物ですよね」

●そうですね。フランスパンという食べ物に今電極が刺さっている・・・。

「今刺した状態で、ここに用意したのは小さな回路にLEDライトが付いています。LEDってご存知のよう小さな電力で動くものですよね。これはトーマス・エジソンの時代にはなかったもので、小さな電気で明かりがつくという、そういう意味では新しい技術ですよね。

もうひとつは、我々が微生物の燃料電池を研究する時に開発したものがあります。このライトの裏側に付いている回路なんですけど、これは専門用語でDCDCコンバーター。一般的にいうと昇圧、例えば電気を溜めて、もう少し大きな電気に変えて使えるようにするのが昇圧・・・昇圧回路で、これをつけてみるとLEDがつくわけですよね」

●そうですね。今この電極につながっている回路のLED ライトが光っています!

「実はイオン反応をベースにしていますから、パンに刺さっている負極側、金属側に接している部分からイオンが出て、金属イオンが分解しながら反対側に、つながっているところに電流を作り出すわけです。小さな電力をちょっと溜めて、回路にLEDをつなげてあげると、今点滅していますけど、LEDがつくんです」

●すごいですね! LEDライトがピカピカと、しっかりちゃんと光っていますよね。

「そうですね」

●続いて・・・ここにトマトがありますよね。

「用意しました。実際に難波さん、やってみますか?」

●やっていいですか?

「先が少し尖っている、三角形ようなふたつの金属片がここにありますけど、片方はステンレスでできていて、もう片方がアルミやマグネシウムなんかを混ぜて作った合金でできている薄いプレート・・・これを僕はいつも持ち歩いていたんですよね」

●このセットを?(笑)

「先ほどお見せしたLEDが付いている昇圧回路の、小さな2cmぐらいの回路が付いたLEDを線でつないで、目の前にあるトマトに、そのプレートを刺していただいて・・・」

●刺していいですか? いきますよ? 刺しました! あっ!?

「ちょっと待っていただくと・・・」

●すごい! LEDライトがつきました! すごい! トマトが・・・?

「電解質になって、刺されたほうの金属の薄い板、片方のステンレス側がプラスの陽極になって、反対側が負極に・・・」

●トマトもイオンを出しているんですか?

「ここでいわゆる塩基性反応が起きて、イオンによる金属の分解・・・ですから、だんだんに、負極側のマグネシウムの合金は時間が経つと電子を出しながら、一般的な言葉でいうと錆びてくような状態ですね」

●フランスパンとトマトの電気の大きさって同じくらいなんですか? どのくらいあるんですか?

「そうですね・・・こうやってちょっと見ていただくと、どのぐらいの電気が、実際に電気を使った時に出ているかっていうと、少しこっちのほうがゆっくりです」

●あ、そうですね。どちらのLEDも点滅しているんですが、フランスパンのほうが点滅が遅い感じですよね。

「そうです。トマトのほうがおそらくですが、水分とかを多く含んでいて、イオン反応がより活発に起きている・・・ということは電力的に(どうなのか)。

最初、この超小集電がいろんなものに使えるんだろうかっていう疑問のもとになったのは、ひとつはそういう持続性。もうひとつはどのぐらいの電流が出るか。どちらかというと電流が弱いので、人間の体にはそのほうがいいんですけれども、医療用には・・・。一般的な産業用とか暮らしの中の電化製品を使うためには、やっぱり電流が足りないんじゃないかって話が最初からずっとあったんですね。

それをこの5年くらいで、どういうふうにしてうまく積み上げて、電流をより大きくしながら、暮らしの中で身近なものを動かせるような電力にしようかということをずっと研究しています」

水に食塩、LEDライトが光る!

●次の実験では、お水と土にも電極が刺さっていますね。先ほどの回路も付いていて、なんとLEDライトがこれもしっかりとついていますね。

「そうですね」

●先ほどのフランスパンやトマトと比べると、すごく激しく点滅していますね。これは食べ物よりも多くの電力を発生させているということなんでしょうか?

「そうですね。それはすごくいいポイントに気づかれていて・・・実は私がこの技術を特許化する時にいちばん中心となったのは、電流が起こる、電子が飛ぶ、拡散するんですけど、電子がすごい勢いで拡散するには、ひとつの規則的な動きがあるんです。

これを規律の“律”に“速度”って書いて、電子のいわゆる「拡散律速(かくさんりっそく)」って言うんですけど、電気化学的にいうと。それをいろいろ調整することで、調整することができるだろうっていうところで、その特許を申請したんですね。

それをちょっと今からご覧に入れると・・・これは水道水ですけど、水道水に目の前に用意したのは・・・」

●白い粉・・・これは・・・?

「これは、みなさんよく知っている食塩ですね」

●食塩! 塩ですね!

「塩を、ここに入れてみますと・・・」

●今、中川さんが食塩を水の中に入れています。あっ! そうするとLEDライトがさらに激しく光りましたね!

「(点滅の)速度が変わりましたね!」

●変わりました! 先ほどよりも速く光っていますね。

「しかもちょっと明るくなっています」

●なりました!

「つまり、電流の値が変わった瞬間をご覧になったということですね」

●塩分の濃度が高くなると・・・。

「今度は、ちょっと安定したら、もうつきっぱなしになりますね」

●すごい! おそらくお水全体に塩が広がったので、もう今、LEDライトが点滅せずにずっとつき続けている状態になりましたね。

「そうですね」

(編集部注:中川さんは、身近な食べ物や自然界にあるものだけでなく、産業廃棄物といわれるものにも着目。コンクリートや竹を燃やした炭、おがくずや食品の残渣などからも電気が得られることを実証されています。

そして、地域から出る廃棄物などを活かし、たとえば、街の明かりなどに利用できるのではないかと中川さんは考えていらっしゃいます)

未利用の資源を活かす

「きょうは難波さんが意外だな! と思うもので、電気を出してみたと思っているんですが・・・」

●はい、すでに全部意外だったんですけど・・・(笑)

「小さなビーカー、本当に小さなビーカーの中に」

●黒色の? 何ですか、これは?

「石みたいなものが入っていますよね? これにちょっと付けてみますと・・・」

●黒色の石が入ったビーカーに電極が刺さっていて、そこにさきほどの回路を刺しました。すると、あっ! 電気が光っていますね!

「すごく光っていますね」

●はい! 電気が光っています。

「これは何だと思います? ちょっと音を出しますね。こういうふうに・・・」

(*ビーカーを振って音を出しました)

●石ですよね。黒い色の石?

「取り出してみます。どうぞ!」

●(黒い石を手に取り)軽いですね!

「難波さんの世代だとあまり馴染みがないかもしれませんが、僕たちの世代は生活の中でよく使っていたものなんです」

●え~〜、墨ですか?

「実はこれはみなさん名前だけよく知っている・・・石炭なんです」

●石炭・・・?

「火力を得るためのものですよね。蒸気機関車とかタービンをまわすとか、発電するのにも使うかもしれません。実は石炭を細かく粉砕しながら電解質にして電気を出しているものが、このビーカーの中のものです」

●すごい! 石炭で電気ができるんですか?

「燃やさなくても(笑)」

●え~〜、すごい!

「(続いて)これはもうひとつ、産業の中で生まれてくるもので、今度は白い粉ですね」

●白い粉・・・?

「白い粉ですね。なんなんでしょうかね。実はそれに水を加えて、もうすっかり固まっているんですけど、これにも同じように電極に回路をつなげてみます」

●今ビーカーの中にはちょっと灰色のドロッとしたような、粘土の溶けたみたいなものが入っていますね

「これは固まってしまって、実はコンクリートに近いですけど、セメントに・・・実はこの白いものは、みなさんよく知っている製鉄所から出るスラグっていう残渣(ざんさ)なんですね」

●スラグから今、LEDライトが光っていますね!

「石炭、スラグ、そして3つめ・・・きょうぜひご覧いただきたくて、もうひとつ用意したのは、やっぱりなんか黒っぽいものがありますよね?」

●黒っぽいちょっと細かな粉っぽいものが入っていますね。

「ザラザラとしているものがプラスチックのケースの中に入っていて・・・」

●そこに電極が刺さって・・・。

「これで電気がついていますね」

●あっ! またLEDつきましたね! これは何ですか?

「これは実はブレード、風力発電機の羽根です!」

●え~! 羽根の材料が電気のもとになったということですか?

「それを今、私たちが研究をして、こういうものを粉砕して電解質に変えて、電気を出すひとつの電池の原点みたいなものを作ってみたんです。だから、ありとあらゆるものが、食品の残渣から身のまわりにある産業の廃棄物と言われているものまで・・・。

僕はやっぱりすごく大事なのは、ゴミとか廃棄物とかっていう言い方ではなくて、僕の先生もそうだったんですけど、“未利用の資源として捉えなさい”と、そういうことなんだと・・・僕は若い時にそういうことをずいぶん薫陶されましたから。

すべてのものは何らかの形で一度利用したりして、地球に戻りやすい形にして、地球に返していくと・・・そういうふうなことを真剣に考える必要がある時代に入っているんじゃないかなと思います」

実験棟「KU-AN(空庵)」「RU-AN(流庵)」

※現在「超小集電」の実用化に向けて、どんなことに取り組んでいるのか、教えていただけますか。

「私たちとしては大きく3つのテーマを持って、この電力ならではの使い方っていうか、今までの電力に対する概念をちょっと置いておいて、この電気でできることを考えようと、この数年研究をしてきました。

ひとつは例えば、明かりが消えない街づくりみたいな、災害時でも何かあった時にでも、街の明かりやサインが消えないような、ひとつのデザインによる製品開発。そういう意味では照明や環境を照らす様々な明かりの開発という軸を考えています。

もうひとつは最初からお話しているようにセンサーとして、あとはコミュニケーション、通信用の電力網がないような所でも、通信や例えばインターネットへのアクセスができるような社会にできればいいんじゃないかっていうことです。

世の中にはまだ20億人ぐらいの人たちが日常生活的な電力が得られない暮らしをしています。それから40億人を超える人たちは、実はインターネットの世界と言われていますけれども、その情報化社会の中で“アンコネクティッド”、いわゆるアクセスできないでいる人たちがいるわけですね。そういう人たちのために何らかの、小さな分散型でもいいから、そういうネットワークをつないだり、また明かりを供給できるといいんじゃないかと・・・。

そのためにはやっぱり暮らしの中で、右から左へやってくる電気を使うのではなくて、超小集電は最初からそうなんですけど、小さな電力ですから溜めて使うっていう、ひとつめは明かり、ふたつめはやっぱりセンサーのようなものとかコミュニケーションとしてのデバイスを動かすための、システムを動かすための電力として使う。

3つめは、いざとなった時のために災害時もそうですけど、または暮らしの中での電力ってものを、もっとある意味、産業としてエネルギーとして削減をして、セーブをして使えるために溜めて使うという、そうすると考え方も変わってくると思うんですね。

朝起きて外が晴れていても、なんとなく僕たちもライトつけてしまったりしますけれども、そういう意識が少し変わってくれば、それが世界全体に広がっていくと、電力に対する問題は新しい局面を開くことができるんじゃないかなとは思うんですよね」

(編集部注:「トライポット・デザイン」では茨城県常陸太田市に実験棟「KU-AN(空庵)」を建設。木の骨組みにガラスをはめこんだ、大きな温室のような建物で、その中に木箱に食品堆肥や土を詰めた超小集電用の電池のようなものを1500個、設置したところ、2Wくらいの電気を出し続け、それを溜めて、およそ3年間、毎日一定の時間、LED照明800個の灯りをともし、持続性を検証)

※そこから、こんなことがわかったそうです。

「超小集電の場合は電極となっているものが錆びていく、地球に返っていく中で出る小さな電気を集めていますから、非常に電力が落ちてくるのが緩やかなんですね。

ということは、どういうことがわかってきたかっていうと、電力の総力っていうか総量っていうか、総電力量としてはあまり大きな電力を出さなくても、ずっと長く出続ける、そういうふうな性質を持った、特性を持った電気であるってことがわかってきました。

ですから、大体1年間で2.5%ぐらいだけしか電力量が下がらない。これだときちんと溜めていけば、将来電力網がないところでも普通の暮らしぐらいできるような電気になるんじゃないかと。そういう方向が見えてきたので、今年になってふたつめの今度はそれを実際に実装できるような、もうちょっと大きい建物を建てたんですね」

●そうなんですね!

「今度は今年の後半を使って大体12V、12Vっていうのは車の電力ぐらい・・・人間が触ってもあまり痺れない程度なんです。それはUSBで使えるような電力なんですけど、それで100Wっていう、100Wっていうのは相当大きい電力で、最初に建てた建物が2Wぐらいでしたから、50倍ぐらいの容量を出せるような社会実証のための実験棟『RU-AN(流庵)』っていうのを建てて、そういう実験を始めたっていうところですね」

超小集電は「みんなの電気」

※「超小集電」の今後の課題としては、どんなことが挙げられますか?

「やっぱりいちばん大きな課題は、充電ではないかと思うんです。今素晴らしい、リン酸鉄なんかを使ったものとか、リチウム電池は充電器もいっぱいあるんですけれども、ご存知のように最近では火災が起きたり、熱に弱いとか・・・すべての技術は良い面と欠点、それは超小集電でもあると思うんですね。電流が弱いとか、そういうところあるんですけれども、とにかくいかに安全に充電するかっていうのが、我々としては技術課題だと思っています。

あとは様々な地域に行った時に、きちんとプログラムができていて、地元の人たちが電池を作り出せる、そういうふうな技術として、もう少し研究を体系化して整理して技術情報として、いろんな地域の人に渡せるようにするのもひとつ大きな課題かもしれませんね」

●「超小集電」が実用化されていけば、世界は劇的に変わっていくと思ったんですけれども・・・。

「僕、よく言うんですけど、アイザック・ニュートンが生まれる前から、実はリンゴは落ちていたと・・・多分僕がたまたま気づきましたし、うちのスタッフがいろいろ研究し、技術を開発してきましたけれども、大切なことは、この電気はやっぱり“みんなの電気”だってことだと思うんですね。

もともと地球のメカニズム、私たちが生きていることに非常に近い、“電気”と“自然”と“私たち”を近づける、ひとつの気づきを教えてくれたものじゃないかなと思っています。

より大きな電力、より巨大なマーケットに対して大量生産をして、発達していった工業社会とか、より早く情報を伝える、スピードや大きさを競ってきた中で、そうじゃなくて、適切な小さな電力でも豊かに暮らせるかもしれないとか・・・。

そういった近代から現代の工業中心社会に対して、もう少し再生循環型で、自然からもらってきたものとか、我々がもともと持っている生命としての力みたいなもの、その辺をもう少し見直す機会になればいいと思いますね。

やっぱり子供たちの世代になった時に、こういう電気があることで、“あっ! こういうふうにして電気も利用するし、取り出すこともできるんだ”っていうことに気づける環境があることが、僕はとても大事なんかじゃないかなと思います。

これが何か社会に役立ったり、災害の時に明かりの手がかりになったりすることは、もちろん期待はしているんですけど、それ以上に“気づき”ですかね。

普段、水とか電気とか何も考えないで、当然あるだろうと思っていたことに対して、違った視点を与えて、違った答えの出し方もあるんだっていう可能性に気づかせる存在として、社会の一部に技術として残っていてくれればいいなと思っています」

INFORMATION

茨城県常陸太田市に建てた実験棟「KU-AN(空庵)」と「RU-AN(流庵)」、どんな建物なのか、オフィシャルサイトに写真が載っていますので、ぜひ見てください。

この実験棟は、定期的に一般公開して、ワークショップなどを開催しているそうです。ワークショップや「超小集電」について、詳しくは「トライポッド・デザイン」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎トライポッド・デザイン:https://tripoddesign.com