2025/7/27 UP!

◎大竹英洋(自然写真家)

『北米大陸「ノースウッズ」の大自然と野生動物に魅せられた気鋭の写真家、5年ぶりに出演!』(2025.7.27)

◎小林貞夫(農学博士)・小林奈々(植物画家)

『スイカは野菜!? それとも果物!?〜野菜と果物の不思議』(2025.7.20)

◎海野光行(公益財団法人「日本財団」の常務理事)

『水の事故を減らすための「海のそなえプロジェクト」〜「おぼれ」の意外な原因を知って「そなえる」!』(2025.7.13)

◎清水国明(タレント/アウトドアズマン)

『すべては「つながり」から 〜清水国明さんの定点観測30回目!』(2025.7.6)

2025/7/27 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自然写真家の「大竹英洋(おおたけ・ひでひろ)」さんです。

大竹さんは1975年、京都府生まれ。一橋大学卒業。在学中はワンダーフォーゲル部に所属。1999年から北米の湖水地方「ノースウッズ」をメイン・フィールドに野生動物、大自然、人々の暮らしなどを撮影。人間と自然とのつながりをテーマに作品を制作されている気鋭の写真家。

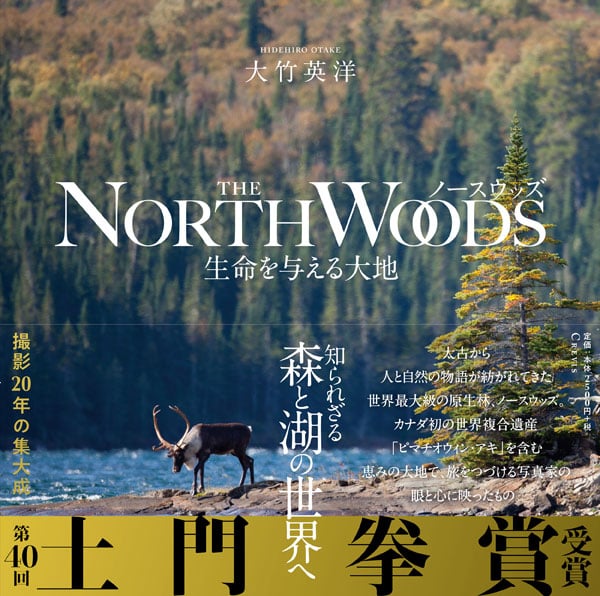

美しくも厳しい環境に生きる野生動物や大自然の姿を20年かけて写真に収め、その集大成とも言える写真集『THE NORTH WOODS(ノースウッズ)生命(せいめい)を与える大地』を2020年に出版。翌年には、権威のある写真賞「土門拳(どもん・けん)賞」を受賞されています。

きょうは、そんな大竹さんを5年ぶりに番組にお迎えし、改めてなぜ「ノースウッズ」で撮影するに至ったのか、また、現在開催中の写真展に出展したカナダのハドソン湾で撮影したホッキョクグマのお話などうかがいます。

☆写真協力:大竹英洋

北米大陸「ノースウッズ」〜森と湖、野生動物

※2020年11月に写真集『THE NORTH WOODS 生命を与える大地」を出されました。改めてなんですが、写真集のタイトルにある「ノースウッズ」、これは地名なんですよね?

「場所の名前ではあるんですけれど、地図を開いて、ここがノースウッズですっていう地名ではなくて、なんとなく北の森という意味しかないんですね。なので、日本でノースウッズと言えば、北海道なのか東北なのか、なんとなく北の森・・・でも僕のフィールドは北米なんです。北アメリカ大陸の北のほうの森という意味ですね」

●このノースウッズ、どんなところなんですか?

「ノースウッズは原生林が広がっていて、300万キロ平方メートルといって、日本が8つくらい入る大きさなんです。シベリアの大河や南米のアマゾンに次ぐくらいの広さの、手付かずの原生林が残っている、そういう場所ですね。

開発されていない原生林、そこに人々はずっと暮らしてきたんですけれど、今も広い森と湖がたくさんあるところですね」

●いったいどんな野生動物が生息しているんでしょうか?

「ここは北国の世界なんですけれど、結構大型の動物も暮らしていて、世界最大のシカってご存知ですか。馬よりも一回りくらい大きいシカがいて、ヘラジカって言うんですけれど、現地の言葉でムース、それが暮らしていたり・・・。

実はヒグマはいないんです。ヒグマはロッキーのほうとか、北極圏のほうに暮らしています。ここには日本のツキノワグマによく似たアメリカクロクマが棲んでいたり・・・あとは野生のオオカミが今も暮らしていますね。

水辺が多いのでビーバーや水鳥が暮らしていたり、小動物で言えばリスとかも・・・野生動物がたくさん暮らしている場所です」

●そのノースウッズ、気候的にはどうなんでしょうか?

「北緯45度から60度といって、かなり北なんですよ。北海道よりもずっと北の地域なので冬は非常に寒いですね」

●何度くらい・・・?

「マイナス20度はもう当たり前、僕が経験したのではマイナス42度ですね」

●ええっ!?

「1年の半分が冬で、そこでなんとかみんな工夫して、人間もそうですし、野生動物たちも暮らしている、そういう場所です」

●そんなに寒くても暮らせるんですね。でも人が住むにはやっぱり厳しい場所ではありますよね?

「そうなんですよ。方法を知らなければ、都会育ちの僕がポーンと放り出されたら、本当に数時間も生きていけないような場所なんですね。

でも人跡未踏の場所ではなくて、最後の氷河期というのが1万年前に終わったんですけど、そのすぐあと、8千年前とか9千年前から人々の暮らしていた遺跡が・・・遺跡と言っても大きな建物ではなくて、焚き火の跡とかだと思うんですが・・・そこで狩猟採集の暮らしをして、人々が脈々とここで生きていた、大型の野生動物の狩りをしながら暮らしてきた、魚を獲りながら、って感じですね。

歴史的に見ると狩猟採集の時代は非常に長くて、彼らは季節ごとに獲物を追ってキャンプ地を変えていたと思うんです。

このノースウッズっていう場所は、実は地質が先カンブリア時代と言って、すごく古い地層なんですね、岩盤なんですけど・・・。そこにたくさんの鉱物が埋まっているので、ダイアモンドとか金とか鉄とか、そういうものを掘るための鉱山の町が最近だとできていたり・・・あとは木材資源も豊かなので製紙工場であるとか、そういうものを生業にしている町もあるんです。

でも、僻地の村に行くと今でも魚を獲ったり、秋になればヘラジカの狩りに出かけたり・・・。あとは観光資源、カナディアン・カヌーが生まれたところなので、湖がたくさんあって、それで漕いで行ったりとか・・・秋のハンティングのガイドをする人とか、釣りのガイドをする人とか、そういうことが生業になっていますね」

(編集部注:大竹さんが初めてノースウッズに行ったのは1999年、大学を卒業してすぐだったそうです。それから25年通っているというノーズウッズ・・・地理的に真ん中にあるのは、カナダ・マニトバ州のウィニペグという都市。

日本から直行便はないので、例えば、7〜8時間かけて西海岸まで行き国内線に乗り換えて3時間ほどでウィニペグに到着。そこから車で5時間かけて近くの町に着き、また2時間、林道を走って、やっと目的地の森に到着。ざっと計算すると、日本を経って17〜18時間後に、湖にカヌーで漕ぎ出すことができるそうです)

恩師ジム・ブランデンバーグ、奇跡の出会い

※大竹さんがノースウッズに通うようになったのは、憧れの自然写真家のかたとの出会いがあったからなんですよね。どんなかたなのか、教えていただけますか?

「写真家になりたいと思って、何を最初のテーマにしようって悩んでいて、まだ大学生だったんですけど、そんな時にふと、夢でオオカミを見て・・・で、オオカミのことについて、もっと調べようと思って図書館に行ったら、オオカミの写真集と出会ったんですね。

『ブラザー・ウルフ』というオオカミの写真集なんですけど、それを撮った写真家がジム・ブランデンバーグ、ナショナル・ジオグラフィックという雑誌で、世界的に活躍されている写真家だったんですね」

●その人に会いに行ったんですか?

「そうなんです。その写真集にすごく衝撃を受けて、またそれ以外の作品を見ても、足もとの自然から雄大な景色まで、動物も今にも飛び出してきそうな迫力ある写真を撮っていて、なんて感性の豊かな人なんだろうなと思ったんですね。

当時、写真家になりたいと思っていた僕が、誰か尊敬できる写真家に弟子入りをして、いろいろ教えてもらいたいなと思ったので、あろうことか、英語も喋れないですし、どこに住んでいるかもわからなかったんですけど、彼の弟子になりたいなと思って手紙を書いたんです。でも返事が来ず、もう大学卒業したんで、チケットを買って行っちゃいました」

●ええっ! すごい!

「彼がいるであろう場所を目指して・・・」

●で、会えたんですか?

「それがそうなんです。いろんなことがあった長い旅だったんですけど、簡単に言ってしまうと本当に奇跡的に彼に会えて・・・でも弟子にはなれなかったんですね。彼自身がアシスタントを雇っていなくて・・・でも”いい写真を撮るには時間がかかるから、すぐに君も撮り始めなさい”と言われて、彼の空き小屋を貸してくれて・・・。

帰りの日を動かせないチケットで行っていたから、3ヶ月間アメリカにいなきゃいけなかったんですね。すぐ撮り始めなさいと言われて、そこから撮り始めて、それから何年かおきに彼に会って、近況なんかの情報交換もして、今に至るっていう感じですね」

●そうすると、ジム・ブランデンバーグさんとの出会いがなければ、今の大竹さんはいなかったと言っても過言ではありませんよね。

「そうですね。彼と出会わなくても、写真家になるために努力はしていたと思うんですけど、今のような形で、ずっと作品を撮り続けられているかはわからないなと思います。

やっぱり彼がすごく励まして、これまでもずっと会うたびに僕がやっていることをすごく応援してくれたので、彼の励ましがすごく大きな助けになって続けてこられたっていう感じですね」

●いろんな思い出があると思うんですけれども、特にジム・ブランデンバーグさんとの思い出で強く印象に残っていることってありますか?

「直接何か技術的なことを教えてもらったりとか、自然について知識を授けてもらったっていうことはないんですけど、2ヶ月半くらい一緒に暮らしている中で、彼の暮らしぶりであるとか、写真に対する熱意みたいなものを感じる瞬間が節々にありましたね。

もうひとつ大きかったのは、彼が素晴らしい写真を撮った場所があるんです。湖の上で撮っていて、島があって、その横に水鳥がいて、ちょうど羽ばたく瞬間を捉えて、朝焼けの中の本当に美しい写真なんですね。

その同じ場所を僕はカヌーで通っているんですね。でもその場所がそんな写真になるとは、僕は想像すらできなかった・・・でもジムの手にかかると、こんな作品になるんだって・・・やっぱりその場所の持っている潜在的な力みたいなものを、写真家って引き出せるんだなっていうのを間近に感じられた瞬間は、これが身につけなきゃいけない力なのかっていうのを実感しました」

●なるほど・・・。大竹さんは写真を撮る前に地元のかたたちから、いろんな情報を集めるんですよね?

「そうなんですよ。自然の写真っていうと、やっぱり自然について知識が必要、もちろんそれもそうなんですね。動物の生態も知らないと動物に会えないし、自然のことを知っておいたほうがいいんですけど、でも実はそれ以前にすごく大事になるのは人とのネットワークなんですよ。

僕自身はひとりしかいませんし、しかも通いで遠いところをフィールドにしてしまっているので、その地元に住んでいる本当に知識のあるかたとか、経験のあるかたとか、学者のかた、動物に関して言えば、その種類を研究しているかたとか、そういうかたたちから、いかに情報を得るかっていうのが、自分だけの力ではないものを手に入れるためにとても大事になっていきます」

(編集部注:残念ながら大竹さんの恩師ともいえるジム・ブランデンバーグさんは今年4月に79歳で逝去されています。ご冥福をお祈りいたします)

ホッキョクグマ、魚を獲る!?

※現在、六本木にある東京ミッドタウンの「フジフィルム スクエア」で気鋭の自然写真家9名による企画写真展「希望(HOPE)〜みんなで考える動物の未来〜」が開催されています。この写真展に大竹さんも出展されています。どんな写真を展示されているんですか?

「僕はカナダのホッキョクグマをテーマに10点ほど展示しています」

●以前からホッキョクグマは撮っていたんですか?

「そうなんですよ。僕は、ホッキョクグマはもっともっと北の北極圏に棲んでいるものだと思っていたんですけど、ある時、2012年の終わりぐらいですかね・・・ホッキョクグマがノースウッズの北の果てにはいるんだと・・・。

ホッキョクグマの中でも、いちばん南に暮らしているグループなんですけど、ハドソン湾という内陸の海のそばで暮らしているホッキョクグマのグループがいるっていうことがわかってから通い始めました。

だいたい秋、10月から11月・・・ハドソン湾が凍るのが11月の半ばなんですが、その凍った氷を利用してアザラシの狩りをするので、(ホッキョクグマは)海が凍るのを待っているんですよ。集まってくるんですね。それで秋の様子を撮ったり・・・。

あとは春、と言っても、まだ雪や氷に閉ざされている中なんですが、生後3ヶ月を迎えた、雪の下の巣穴で生まれた子グマたちが地上に出てくる瞬間が、2月から3月の間に見られるんです。それを見に行ったりとかして撮影を続けてきました」

●赤ちゃんグマって可愛いですよね。

「ものすごく可愛いですね。本当に可愛いです!」

●そうですよね~(笑)

「背中にチャックがあるんじゃないかというぐらい・・・兄弟グマでお相撲を取ったりするんですけど、本当に人間の子供たちがじゃれ合っているような、そういう面白さがありますね。かけっこしたりとか、かくれんぼをしているような感じの時もありました」

●ええ~っ! 可愛い! でも驚いたんですけど、ホッキョクグマってアザラシを食べるんですね?

「そうなんです。主食はアザラシっていうのは、冬が非常に厳しいので、それを生き抜くためには脂肪をたくさん蓄えなくちゃいけないんですね。

アザラシは非常に脂肪が多くて、それが冬の間にどれだけ食べられるかで、ホッキョクグマは体の脂肪をどれだけ蓄えられるかに関わってきて、ゆくゆくは子供をどれだけ育てられるかってことにも関わってくるので、基本的に主食はアザラシですね」

●そうなんですね。大竹さんは去年、ホッキョクグマの珍しい行動を目撃したそうですね。どういった行動だったんですか?

「実はこれはノースウッズではなくて、同じカナダでもまだ行ったことのない東の北の果て、ケベック州ラブラドル半島の北の果てという場所です。

噂でどうもそこで魚を捕まえるホッキョクグマの姿が見られるらしいと・・・サケではなくて、ホッキョクイワナ、“アークティックチャー”という魚なんですけれど、この魚を獲る(ホッキョクグマがいると・・・)、北海道でヒグマがサケを獲るっていうのは・・・」

●イメージがつきますよね。

「イメージはあるんですけど、ホッキョクグマが魚を捕まえるって聞いたことがなかったので、それを10年以上前に、ある動画が撮影されたりとか、噂で聞いていたんです。本当にそれを見られるのかなと思って、去年の夏、その場所に行ったんですね」

●どうでした?

「実際に捕まえる瞬間っていうのはなかなか難しくて、条件が揃わないと・・・水量なんですね。魚たちは産卵のために海から戻ってくるんですけれど、戻ってくる時の川の水量によって、水量が豊富だとすぐに(川を)のぼっちゃいますし、水が全然ないと、のぼれないので海で待つことになるし・・・。

でも、ちょうどいい時だとホッキョクグマたちにとってみれば、そこら中の水たまりに魚がいっぱいいる状態になるので、それを食べるらしいんですね。だからその条件が揃っていれば、多分すごく簡単に見られるんですけど、毎年毎年そうなるわけじゃなくて、去年はちょっと厳しかったんですね」

●そうだったんですね〜。

「でも一生懸命(魚を)追いかけている姿は見られました」

(編集部注:大竹さんは、ホッキョクグマから厳しい環境で生き、そして子供を産み育てる「生命の強さ」を感じるそうです。

そんなホッキョクグマ、大竹さんによると、この20〜30年でハドソン湾が凍る時期が遅くなり、また溶けるのが早くなったため、アザラシの狩りができる期間が30日間ほど短くなり、十分に食べることができず、ホッキョクグマの体重が1割ほど減っているといわれているそうです)

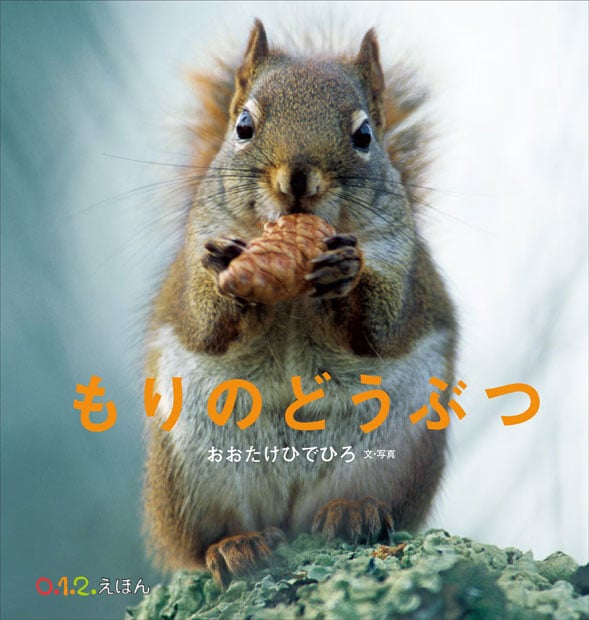

赤ちゃん向けの写真絵本

※大竹さんは先頃『もりのどうぶつ』という写真絵本を出されました。可愛いリスが木の実をかじっている表紙の写真だけで虜になっちゃいますが、どんな内容の絵本なんですか?

「この写真絵本は、赤ちゃん向けの絵本です。0歳から1歳、2歳の赤ちゃんに向けて作った本なので、人間の赤ちゃんが森に棲んでいる動物たちと、“こんにちは!”と出会う本になるといいなと思っています」

●絵本にはシカやライチョウ、ミミズクなどの写真が載っていますよね。どこで撮った写真なんですか?

「僕が最初にノースウッズに通った頃は、ミネソタ州でアメリカ側だったので、そこで撮った写真もあり、カナダ側で撮った写真もありますね」

●写真を選ぶのって難しそうだなって思うんですけど、今回の赤ちゃんの写真絵本のために、撮りためた写真の中から何をポイントに選んだんですか?

「そうなんです。赤ちゃんに向けての本なので、写真家としてはなんとなく動物がポツンと風景の中にいるとか、風に吹かれているような感じの写真が好きなんですけど・・・赤ちゃんは生まれたばかりで、まだ何の経験も知識もない中で、何を感じられるかっていうと、やっぱり手を伸ばして、つかめるぐらいの存在感が大事じゃないかっていうことを編集のかたとも話をして、周りがボケて動物にアップで迫っているような写真をなるべく選びました。

写真なので絵とはまた違うリアルなところがあると思うんですね。毛の質感なんかもそうだし、そういう写真ならではの臨場感を持って、動物と出会って欲しいなと思っています」

●この写真絵本を見てくれる赤ちゃんたちが、どんなことを感じてくれたら嬉しいなと思いますか?

「この絵本の最後に子ジカが出てくるんですけど、この子ジカは森の中で、実は踏みそうになって出会ったんですね」

●え~~っ!

「(子ジカは)地面にじ~っと横たわって気配を消していたんです。誰に教わったわけでもなく、生き延びようとする姿なんですけど、この子ジカと僕は見つめ合ったんですね。至近距離で踏みそうになるところで出会ったので・・・(子ジカを)見ると吸い込まれそうな瞳で、この瞳とじ~っと見つめ合うと本当に吸い込まれそうで・・・ただ全然おびえる様子がないんですよね。

人間を見て怖いとか、いったい目の前にいるのが何なのかがまだわかっていないと思うんです。ポカ〜ンとこっちをじっと見られた時の目をすごく覚えていて、人間を見ても怖がらないんだ、なんて無垢な目なんだろうと思って・・・。

この赤ちゃんの絵本を作るっていう時に、知り合いの赤ちゃんを抱っこして、別の赤ちゃん絵本の読み聞かせをしたんですけど、その時に覗き込んだ(赤ちゃんの)目が同じ目をしていたんです。

本当に真新しい、できたての、これからどんな世界を見ていくのかな~みたいなそういう瞳がそこにあって、その瞳に何を見せてあげられるのかっていうのが、これまで生きてきた僕たちの役目だと思うんですね。

とりあえずこの本で、地球には人間だけじゃなくて、いろんな動物たちが仲間として暮らしているので、そんな動物たちと出会って、“こんにちは”という、そういうメッセージを込めて作った本です」

ノースウッズ、ずっと終わらない場所

※今後もノーズウッズには通いますか?

「はい、ノースウッズには自分のフィールドがあって、ライフワークとして通っているところなので・・・もともと野生のオオカミを見たいと思って行ったんですけれども、その野生のオオカミを内面まで映し出すようなポートレートは、まだ撮れていないんですね。近づくのがなかなか難しくて、少しずつ近づいてはいるんですけど・・・。

まだ、それも終わってないですし、そこに暮らしている人々の生活もまだ撮りたいので、ノースウッズは別に終わったわけでもなく、多分ずっと終わらない場所。ただ25年ここでやって来た自分の経験や知識を活かして、去年の夏、ホッキョクグマの新しい生態を見に行ったように、また違うフィールドにも出かけていきたいなという思いはあります」

●具体的にどこに行きたいとかは決まっていますか?

「それはその時の情報次第ですね。例えばホッキョクグマの珍しい生態があるって聞いたら、それはちょっと見てみたいなと思えば行きますし、今時代がどんどん変わってきていて、新しい物が見られるっていう情報が入るかもしれないので、それに合わせて、いつも予定を開けておかなきゃな~と思っています」

●その場で出会った人や情報から生まれる行き先みたいな感じなんですね。

「そうですね。やっぱり現場を大切にしたいから、写真家っていう仕事を選んだっていうのもあるんですね。自分の目で見たい、現実に何が起きているのか、先入観じゃなくて、自分の目で見て、自分の足で歩きたいと思っています。

その時の生の情報、ネット上にあがっているものじゃなくて、本当の世界がどうなっているのかを見たいっていうのは、多分これからも大事なことなんじゃないかなと思っています」

●では最後に、自然写真家として、これからも写真を通して、どんなことを伝えていきたいとお考えでしょうか?

「写真家は本当に現場を見るっていうことなので・・・この時代、様々な野生動物たちも自然環境もいろんな危機に瀕していますけれど、実際に今何が起きているのかを見つめて、それを写真という表現で、みんなに見てもらって、本当にこのままでいいのか? みたいなことを、みんなで考えるきっかけになるような、そういう媒体になっているといいなと思っています」

☆この他の大竹英洋さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

現在、六本木・東京ミッドタウンのフジフィルム スクエアで開催中の企画写真展「希望(HOPE)〜みんなで考える動物の未来〜」にぜひお出かけください。若手の写真家、篠田岬輝さんが発起人となって実現した気鋭の自然写真家9名によるグループ展です。

大竹さんのホッキョクグマのほか、以前この番組に出演してくださった柏倉陽介さんのオランウータンに加え、ジャイアントパンダ、ベンガルタイガー、エンペラーペンギンなどの素晴らしい写真が展示されています。開催は8月14日まで。

なお、8月9日(土)午後2時から写真家9名によるトークセッション。また、8月11日(月・祝)の同じく午後2時から専門家を迎えて、自然環境トークディスカッションも開催されます。詳しくは、フジフィルム スクエアのサイトをご覧ください。

◎フジフィルム スクエア:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/250725_01.html

あかちゃんのための写真絵本『もりのどうぶつ』もぜひチェックしてください。福音館書店から絶賛発売中です。

◎福音館書店:https://www.fukuinkan.co.jp/book?id=7799

大竹さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

◎http://www.hidehiro-otake.net

2025/7/27 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. MORE THAN A MEMORY / CARLY RAE JEPSEN

M2. HEAVEN / BRYAN ADAMS

M3. ONE DREAM / SARAH McLACHLAN

M4. BEAR WITH ME / GILBERT O’SULLIVAN

M5. それだけで / D.W.ニコルズ

M6. CAN’T TAKE MY EYES OFF OF YOU / LAURYN HILL

M7. WHAT A WONDERFUL WORLD / LOUIS ARMSTRONG

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/7/27 UP!

8月3日

ゲスト:プロダクト・デザイナー、「トライポッド・デザイン」株式会社のCEO

「中川 聡(さとし)」さん

電極を介して微弱な電気を集める画期的な技術「超小集電」をクローズアップ! スタジオ内で大実験! フランスパンやトマトなどに電極を刺してLED電球を光らせます。なぜ光るのか、その仕組みと可能性に迫ります。

8月10日

ゲスト:「かたつむり見習い」を名乗るネイチャーライター、野島智司さん

カタツムリとは、いったいどんな生き物なのか、あのツノのようなものは何なのか、そしてカタツムリとナメクジの関係など、あまり知られていない カタツムリの不思議な生態に迫ります。

2025/7/27 UP!

<大竹英洋さん情報>

2025年7月27日放送

現在、六本木・東京ミッドタウンのフジフィルム スクエアで開催中の企画写真展「希望(HOPE)〜みんなで考える動物の未来〜」にぜひお出かけください。若手の写真家、篠田岬輝さんが発起人となって実現した気鋭の自然写真家9名によるグループ展です。

大竹さんのホッキョクグマのほか、以前この番組に出演してくださった柏倉陽介さんのオランウータンに加え、ジャイアントパンダ、ベンガルタイガー、エンペラーペンギンなどの素晴らしい写真が展示されています。開催は8月14日まで。

なお、8月9日(土)午後2時から写真家9名によるトークセッション。また、8月11日(月・祝)の同じく午後2時から専門家を迎えて、自然環境トークディスカッションも開催されます。詳しくは、フジフィルム スクエアのサイトをご覧ください。

◎フジフィルム スクエア:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/250725_01.html

あかちゃんのための写真絵本『もりのどうぶつ』もぜひチェックしてください。福音館書店から絶賛発売中です。

◎福音館書店:https://www.fukuinkan.co.jp/book?id=7799

大竹さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

◎http://www.hidehiro-otake.net

(大竹さんが語るノースウッズのお話など、詳しくは2025年7月27日放送の『北米大陸「ノースウッズ」の大自然と野生動物に魅せられた気鋭の写真家、5年ぶりに出演!』をご覧ください)

<小林貞夫さん、小林奈々さん情報>

2025年7月20日放送

私たちの身近にある野菜や果物が、こんなに不思議で奥深いものなのか、発見の連続だと思います。美しい絵と写真がたくさんに載っているので、見ているだけで楽しくなりますし、なにより解説がわかりやすいので、すっと入ってきますよ。おすすめです。

エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎エクスナレッジ:https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767834214

小林奈々さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

◎https://nana-kobayashi.jimdoweb.com

(小林貞夫さん、奈々さん親娘が語る植物やコロンビアのお話など、詳しくは2025年7月20日放送の『スイカは野菜!? それとも果物!? 〜野菜と果物の不思議』をご覧ください)

<「日本財団:海のそなえプロジェクト」情報>

2025年7月13日放送

溺れの実態調査から見えてきた意外な溺れの原因、これをまず知ることが大事ですよね。そして、実際に溺れた経験のある1000人のヒヤリハットをもとにした「これで、おぼれた『おぼれ100』」、これもぜひチェックして、大切な家族や友人が水の事故に遭わないようにしていただければと思います。ぜひお友達にも教えてあげてください。

葛西臨海公園の隣接地にある「カヌー・スラロームセンター」を活用した体験プログラムや三浦FUN BEACHに設置された「海のそなえハウス」など、詳しくは「海のそなえプロジェクト」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎「海のそなえプロジェクト」:https://uminosonae.uminohi.jp

◎「これで、おぼれた『おぼれ100』」Instagram:https://www.instagram.com/obore100/

<「海の日」イベント情報>

今年は7月21日が「海の日」、そして祝日として制定されて30回目の節目の年です。

「海の日」は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」、ということで、当日の7月21日に東京国際クルーズターミナルで記念イベントが開催されます。

科学系人気YouTuberのサイエンスライヴや、日本財団の海野光行さんほかをお迎えした、海に関するトークショーのほか、海上自衛隊や海上保安庁の音楽隊によるコンサートなども予定されています。

◎「海の日特設サイト」:

https://c2sea.go.jp/uminohi2025/

(海野さんが語るプロジェクトのお話など、詳しくは2025年7月13日放送の『水の事故を減らすための「海のそなえプロジェクト」〜「おぼれ」の意外な原因を知って「そなえる」!』をご覧ください)

<清水国明さん情報>

2025年7月6日放送

現在、ツアー真っ最中のトーク&ライヴ「つながり全国旅」は7月11日に大阪THE LIVE HOUSE soma、7月18日に名古屋ell. SIZE、7月19日に長野オーリアッド、そして7月25日に東京・渋谷のeggmanでファイナルを迎えます。歌はもちろん、楽しいおしゃべりも堪能できるライヴ、ぜひお出かけください。

チケットの料金や開演時間など、詳しくは清水さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎Kuniaki.plus:https://www.kuniaki.plus

リニューアルしたオフィシャル・ブログやFacebookもぜひ見てくださいね。

◎オフィシャル・ブログ:https://ameblo.jp/kuniaki-shimizu/

◎Facebook:https://www.facebook.com/kuniaki.shimizu2

(清水さんの活動のお話など、詳しくは2025年7月6日放送の『すべては「つながり」から 〜清水国明さんの定点観測30回目!』をご覧ください)

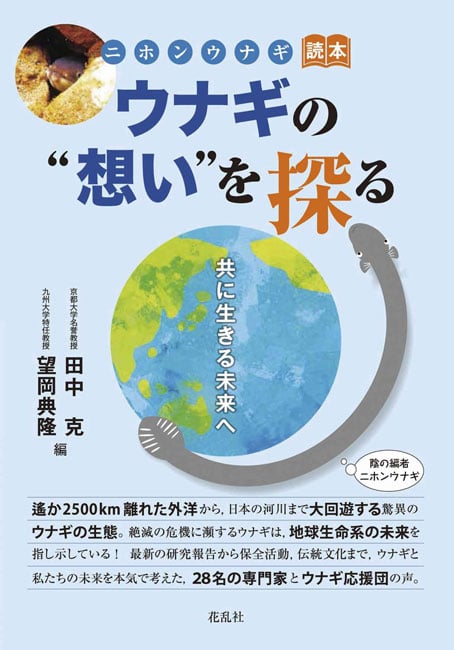

<「ニホンウナギ読本」ほか、シンポジウム情報>

2025年6月29日放送

『ウナギの“想い”を探る:共に生きる未来へ(ニホンウナギ読本)』

去年2024年5月26日にご出演いただいた「森里海連環学」を提唱されている京都大学名誉教授の田中克先生が中心となって編纂された本が、花乱社という出版社から発売されています。ウナギと我々の未来を本気で考えた28名の専門家による力作を、ぜひご一読ください。

詳しくは花乱社のサイトをご覧ください。

◎http://karansha.com/unagi.html

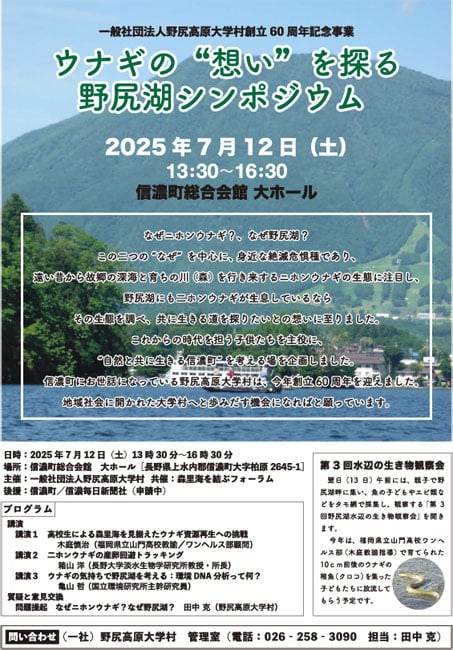

「ウナギの“想い”を探る 野尻湖シンポジウム」

絶滅危惧種ニホンウナギが長野県の野尻湖に生息していることがわかったそうです。なぜニホンウナギが? なぜ野尻湖に? このふたつの謎や生態に迫るシンポジウムです。もちろん田中先生も登壇されます。ウナギの稚魚を野尻湖に放流するイベントも予定。

・日時:2025年7月12日(土)13:30〜16:30

・会場:(長野県上水内郡)信濃町総合会館 大ホール

<Hidamari情報>

2025年6月29日放送

森林再生のために、飲めば飲むほど森が増える「森のコーラ」をぜひお買い求めください。「Hidamari」のオンラインショップから購入できます。また、販売してくださるお店も募集中です。

改めてになりますが、「森のコーラ」は炭酸飲料でなく、シロップです。通常サイズ275ミリリットル1本で、飲み方にもよりますが、10杯分ほどあるそうです。

インドネシア・スマトラ島でのフィールドワークは、8月20日から24日まで。現地のNGOの協力のもと、ジャングルや野生ゾウの保護センター、森林破壊の現場などを視察・体験する、内容の濃い5日間になるそうです。

里穂さんのお話を聞いて、「Hidamari」を支援したいと思ったかたは、寄付という形で応援することもできます。いずれも詳しくは「Hidamari」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎Hidamari:https://hidamari-no-machi.com/

(村田里穂さんが語る森林再生のお話など、詳しくは2025年6月29日放送の『飲めば飲むほど、森が増える「森のコーラ」〜Hidamariスマトラ島森林再生事業』をご覧ください)

<野外のもりこさん情報>

2025年6月22日放送

もりこさんの初めての本をぜひ読んでください。春・夏・秋・冬、それぞれの季節に分けて、もりこさんの旅やキャンプの体験談が載っています。その場の情景が浮かぶような、親しみやすいエッセイ集です。文章だけでなく、写真やイラストも全部もりこさんが手がけています。巻末の「私の大切な旅道具」も必見です。KADOKAWAから絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎KADOKAWA:https://www.kadokawa.co.jp/product/322408001722/

YouTubeチャンネル「野外のもりこ」もぜひ見てください。動画の完成度はもちろん、当番組のスタッフが絶賛している「音」にもご注目くださいね。

◎野外のもりこ:https://www.youtube.com/@yagai_no_moriko

(野外のもりこさんが語る旅とキャンプのお話など、詳しくは2025年6月22日放送の『お気に入りの車と、可愛い道具があれば、幸せ!〜手軽に身軽にひとり旅』をご覧ください)

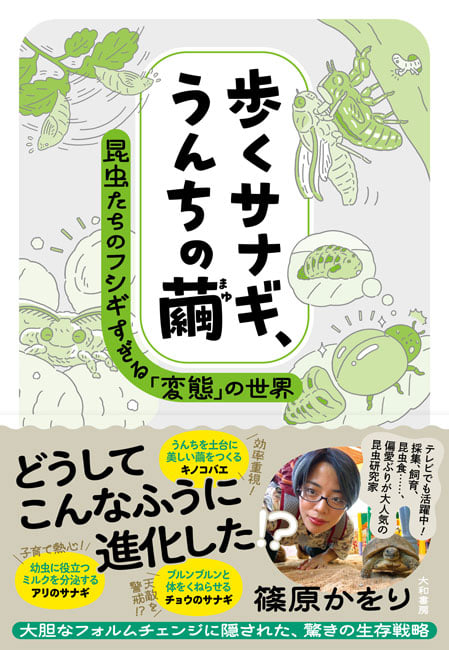

<篠原かをりさん情報>

2025年6月15日放送

『歩くサナギ、うんちの繭〜昆虫たちのフシギすぎる「変態」の世界』

篠原さんの新しい本をぜひ読んでください。きょう番組内でご紹介できたのは、ほんの一部です。とにかく不思議で面白すぎる変態のお話が満載ですよ。

特別編として巻末に、アゲハチョウやクワガタ、そしてセミの変態を観察する方法が載っています。この夏、お子さんと一緒に「変態」を観察してみませんか。大和書房から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎大和書房:https://www.daiwashobo.co.jp/book/b10107902.html

篠原さんのオフィシャルサイトもぜひご覧ください。

◎篠原かをり:https://shinoharakawori.com/

(篠原さんが語る変態のお話など、詳しくは2025年6月15日放送の『虫たちの摩訶不思議な世界〜昆虫の繁栄は「変態」にあり!?』をご覧ください)

<菊池真以さん情報>

2025年6月8日放送

文庫サイズとなって発売された菊池さんの本をぜひチェックしてください。基本の雲10種のほか、身近な雲や珍しい雲など、全部で59種の雲を解説。また、観察のポイントや撮影のコツなども載っていますよ。何より菊池さんが撮った雲の写真が素敵なんです。ぜひご覧ください。山と渓谷社から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトを見てくださいね。

◎山と渓谷社:https://www.yamakei.co.jp/products/2824050110.html

◎菊池真以オフィシャルサイト:https://www.maisorairo.com/

(菊池さんが語る雲のお話など、詳しくは2025年6月8日放送の『雲を見てときめくのは、その一瞬が美しいから』をご覧ください)

<山本高樹さん情報>

2025年6月1日放送

山本さんの新刊は、書き下ろしの長編紀行です。なかなか出会うことのできないユキヒョウの撮影エピソードのほか、お祭りや人々の暮らしぶりなど、興味深い内容にあふれています。貴重な写真も掲載。ぜひ見てください。雷鳥社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎雷鳥社:https://www.raichosha.co.jp/book/1513

山本さんのオフィシャルサイト「ラダック滞在記」そして個人サイトもぜひ見てくださいね。

◎ラダック滞在記:https://ymtk.jp/ladakh/

◎山本高樹:https://ymtk.jp/wind/

ここでスペシャルな情報です。

なんと山本さんと一緒に行くインド北部の秘境を旅するツアーがあるんです。題して「ラダック&ザンスカール・ツアー」。8月6日から10日までと、8月12日から15日までのふたつのコースがあります。個人ではなかなかたどり着けない秘境を体感できるツアーですよ。詳しくは「アショカツアーズ」のサイトをご覧ください。

◎アショカツアーズ:https://ashokatours.com/5720/

(山本さんが語るユキヒョウのお話など、詳しくは2025年6月1日放送の『インド北部の山岳地帯に、幻のユキヒョウを追う』をご覧ください)

<「SDGs QUESTみらい甲子園」情報>

2025年5月25日放送

2024年度の集大成、各エリアの最優秀賞チームが集う全国イベントは、10月8日に大阪・関西万博の会場内にある「サステナドーム」で開催されます。千葉県大会の最優秀賞チーム「ウェイク」が新たな賞に輝くのか、ぜひご注目ください。

そして2025年度のコンテストは、例年と同じく9月からエントリーが始まるとのことですので、高校生のみなさんにぜひチャレンジして欲しいなと思います。応募方法など、詳しくは「SDGs QUESTみらい甲子園」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎SDGs QUESTみらい甲子園:https://sdgs.ac

草場さんと古澤さんのほか、全部で5人の高校生によるNGO団体「WAKE2(ウェイク)」もぜひ応援してくださいね。「WAKE2」ではフィリピンの子供たちの現状を知って欲しいということで、特にインスタグラムでの情報発信に力を入れているとのこと。

◎Instagram:@wake2_gram

(水野さん、草場さん、古澤さんが語る「SDGs QUESTみらい甲子園」のお話など、詳しくは2025年5月25日放送の『「SDGs〜私たちの未来」特別編〜高校生が社会課題にチャレンジ!「SDGs QUESTみらい甲子園」〜』をご覧ください)

<鈴木俊貴さん情報>

2025年5月18日放送

初めての著書は、鈴木さんが多くのかたと、シジュウカラの世界を共有したくて書いた本だそうです。シジュウカラの言葉などをどうやって調査・研究し、立証したのか、とても興味深い内容に溢れています。また、鈴木さんの人となりがわかるエピソードも満載です。

本の巻末には特別付録としてQRコードが載っていて、シジュウカラの鳴き声を聴けるようになっています。緑地や公園、街中で、賢くたくましく生きているシジュウカラに気づくと人生の楽しみになると、鈴木さんはおっしゃっていましたよ。

小学館から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09389184

◎小学館 特設サイト:https://www.shogakukan.co.jp/pr/bokutori/

鈴木さんが国際的な学会でも提案され、作った新しい学問「動物言語学」、2年前に、東京大学・先端科学技術研究センター内に「動物言語学分野・鈴木研究室」が開設されています。研究内容などはぜひオフィシャルサイトを見てください。

◎動物言語学分野・鈴木研究室:

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/research/suzuki_lab.html

(鈴木さんが語るシジュウカラのお話など、詳しくは2025年5月18日放送の『「僕は本当にシジュウカラになりたい!」〜世界で初めて鳥の言葉を解き明かした研究者、ついに出演!』をご覧ください)

<湧口善之さん情報>

2025年5月11日放送

『都市林業で街づくり〜公園・街路樹・学校林を活かす、循環させる』

湧口さんの新しい本には、前例がなかった都市林業を成立させるための取り組みや街の木を木材として活用するためのノウハウ、そして住民を巻き込んだプロジェクトなど、興味深い内容にあふれています。なにより、湧口さんの都市林業にかける熱い思いを感じる一冊、ぜひ読んでください。

築地書館から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎築地書館:https://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1679-2.html

「都市森林株式会社」と「街の木ものづくりネットワーク」の活動については、それぞれのサイトをぜひ見てください。

◎「都市森林株式会社」:https://www.toshiringyou.com

◎「街の木ものづくりネットワーク」:https://machimono.amebaownd.com

(湧口さんが語る都市林業のお話など、詳しくは2025年5月11日放送の『街の木を木材として活用する〜「都市林業」の可能性』をご覧ください)

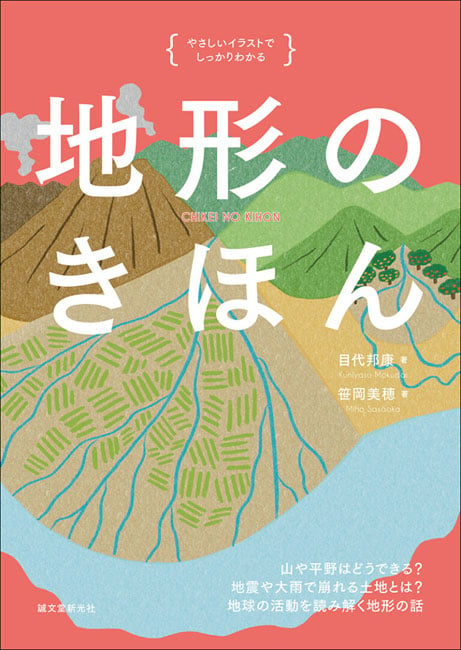

<目代邦康さん情報>

2025年5月4日放送

目代さんの新しい本をぜひ読んでください! 地形を作り出す働きから、代表的な地形や暮らしとの関わり、さらには災害や歴史など、地形の基礎知識を豊富なイラストと共にわかりやすく紹介。ひとつの項目が見開き2ページで完結しているので、関心のあるところから読めますよ。地形を知るための入門書的な一冊、おすすめです!

誠文堂新光社から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎誠文堂新光社:https://www.seibundo-shinkosha.net/book/science/91487/

(目代さんが語る地形のお話など、詳しくは2025年5月4日放送の『景色の中に溶け込んでいる「地形」を知ろう!』をご覧ください)

2025/7/20 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、農学博士の「小林貞夫(さだお)」さんと、お嬢さんの植物画家「奈々(なな)」さんです。

お父さんの小林先生は現在、なんと南米コロンビアで活動されていて、今回はコロンビアの首都ボゴタにいらっしゃる小林先生と、千葉県在住の奈々さんにオンラインでお話をうかがいます。

小林先生は1953年、千葉県生まれ。東京農工大学から東京大学大学院、そして理化学研究所などを経て、2012年にご自分から希望して国際協力機構JICAのシニア・ボランティアとしてコロンビアに赴任。

現在は現地の研究所で客員研究員として活躍。専門は植物病理学。野菜や果物が病気になる原因を探る研究を続け、これまでに10種類以上の新しいウィルスを発見しているそうです。

一方、奈々さんは子供の頃、お父さんから雑草の名前を教えてもらったり、家にたくさんある植物の本の、特に挿絵に惹かれ、多摩美術大学を経て、画家の道へ。現在は絵画教室を主宰するほか、美術講師としても活躍されています。

そんなおふたりは先頃『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』という本を出されていて、文章はお父さんの小林先生、野菜などの絵は奈々さんが担当されています。

きょうは、野菜や果物の面白いトピックのほか、南米コロンビアの気候風土や人々の気質などうかがいます。

スペインで出版、その一部を日本向けに

※先頃出された本『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』は、この本はどちらが出そうと、声をかけたんですか?

小林先生「私です。共作というのは2冊目なんですよ!」

●えっ!? 2冊目なんですね!

小林先生「実はコロンビアで、ひとりでも多くの子供が科学に興味を持って勉強することで、貧困から脱出して欲しいという思いで、『野菜と果物の図鑑』、スペイン語で『Verduras y frutas para todos』、日本語訳が『みんなの野菜と果物』という本を10年かけて作りました。

この本は560ページ、写真が2000枚、イラストが50枚あります。この本で奈々さんにイラストのほかに、タネから植物を育ててもらって、花や実の写真を撮ってもらったり、アイデアをもらったので、コロンビア人ふたりと共に共著者になっています。

このスペイン語の本の目的は、貧困からの脱出のために、何としてもコロンビアの図書館や学校に寄付したいと思っていました。そこで日本でクラウドファンディングを計画しておりまして、日本の協力者の人にこのスペイン語の本をちょっと訳して見せたところ、“面白いから日本で出版したら”と勧められました」

(編集部注:小林先生がおっしゃるには「エクスナレッジ」という出版社とご縁があり、出版することになったとのことで、スペイン語の本の一部を日本向けに書き直したそうです)

※奈々さんは、お父さんから本を出そうと言われて、どう思ったんですか?

奈々さん「本は初めてだったんですけれども、父が農薬関係の会社にいた時から、農薬のチラシに使うイラストを描いたりとか・・・。あと高校生ぐらいだったと思いますけれども、割と本格的な植物画的な絵でいろんな雑草の絵を描いて、それが除草剤の宣伝に(使われたり)そんなお仕事させてもらったりしていたので、父の仕事の関係でイラストや植物画を使うってこと自体は初めてではなかったんですね。

ただ、本の形になるっていうのは、私の中でちょっと大きな出来事だったので、本当にできるかな? っていうのと、実現するのかなっていうのも、少し心配ではありました」

●そんな奈々さんは、今回本に添える絵を描くだけではなくて、お父さんの専門用語まじりの文章をわかりやすくする作業も担ったそうですよね。これは大変だったんじゃないですか?

奈々さん「専門用語を簡単に翻訳するというのも、かなり難しい作業ではありましたね。私は植物の専門家ではないんですけれども、たぶん一般の人よりは植物に詳しいほうなので、これくらいは一般の人でもわかるだろうと思って書いた言葉が、編集さんから“もう一段階、説明が必要です”みたいなことがあったりしましたね。

で、専門家から見ても崩しすぎず、でも一般のかたが見て、対象は中学生以上ぐらいのかたを考えていましたので、中学生以上の興味のある子が読んで、ついていけなくならないような、割とわかりやすく平易に書くっていうのを心掛けました。

あとは父の文章が、長くスペイン語圏に暮らしていたので、だいぶ直訳調になっていました(笑)。その直訳調だったり、日本語では省いてもよさそうな、“それは”みたいな(言葉が)ついてしまうような文章もありましたので、そういうものをより読みやすくっていうのと、かつ読み物的に面白くするのを心掛けて作業いたしました」

1本のトマトの苗から2万6000個!?

※本の第一章「驚異の野菜と果物」で、とんでもなく大きかったり、驚くような外見の野菜や果物が紹介されています。例えば、丸っこい「桜島大根」、大きな大根として知られていますが、これはもともと大きかったんですか?

小林先生「もともと大きかったんですけれども、昔の人が例えば、大きな大根を探して、そこからタネを取って育てて、またタネを取って、大きい物を選んでタネを取って、また育てるということをずっとずっと繰り返したんです。ですから、それが大きくなった理由のひとつです」

●そういうことなんですね。同じ大根でも細長い「守口大根」というのがあるんですよね。その長さなんと190cmを超えたものもあったということなんですが、それだけ長くになるにはいろんな条件が必要なんですよね?

小林先生「何事も秘密がありまして、守口大根は、もちろんタネも長くなるような品種でなきゃいけないんですけれども、大根は食べる部分は根っこですね。土がポイントになります。土の中に小石がなくて自由に伸びることができるような細かい砂の土が必要なんです。もちろん生育に適した気候も大事です」

●なるほど。そして本を見て本当に驚いたんですけれども、1本のトマトの苗からなんと2万6000個ものトマトが採れたとありました。信じがたいんですが、これはどういうことなんでしょうか?

小林先生「『つくば科学万博』っていうのが昔、開かれたんですけども、巨大トマトの木が展示されまして、多くの人が驚いていました。このトマトは水耕栽培で育てられていまして、1本の苗から1万3000個の実がなりました。

これを参考にしたのが、この本で取り上げた2万6000個のトマトです。両者の秘密はまず水耕栽培と温室です。水耕栽培をすると収量が増えることが知られています。また温室で栽培することで、トマトの生育に最適な条件にすることができます。それもポイントです」

●なるほど。本当に可能性を感じますね。奈々さん、こんなすごいパワーがトマトにあるなんて知っていましたか?

奈々さん「私も水耕栽培の可能性というものは、知識としてはちょっと知ってはいたんですね。管理と条件を整えることによって、すごく効率的に1本の苗からたくさんトマトを採ることができるっていうのは知ってはいたんですけれども、さすがにそれだけの量が、2万6000個とか・・・採れるっていうのは知らなかったので、父が原稿を送ってきた時に、初めは自分の見間違いかなって、桁がちょっと違うのかなっていうふうに疑ってしまいました」

日本の農家のかたは優秀

※大きな野菜や果物は、もともと大きかったわけではなく、人が品種改良して作ったものが多いのでしょうか?

小林先生「はい、たくさんあります。甘いとか美味しい、たくさん採れるといったような、よい性質を持った品種はすべて人が見つけたり作ったりしたものです。

実はこの本を書くのにたくさんの文献を読みました。その中で日本の農家の人は、昔から鋭い観察眼を持ち、研究熱心な人が多いことに改めて驚きました。今日、私たちが食べているお米はそういう人達のおかげで品種ができています」

●日本はほかの国と比べて、新品種の作物というのは多いほうなんでしょうか?

小林先生「私は世界的に見て(日本は)品種数は多いほうだと思います。正確なデータを持っていないんですけども、日本には四季があります。それが理由のひとつです。四季があるといつでも食べられるわけじゃないので、いつでも食べられるように収穫時期の違う品種が必要なんです。

また日本人は品種へのこだわりがかなり強いです。もっと甘いもの、美味しいもの、という要求が強いんです。ですので、新しい品種が出てきます。それから先ほどもお話しましたけど、日本の農家のかたは優秀ですし、育種学者も大変優れた人が多いのが理由のひとつです」

人と人の距離が近いコロンビア

※ここでちょっと話題を変えて、小林先生がいま暮らしていらっしゃるコロンビアの首都ボゴタのお話をうかがっていきたいと思います。ボゴタでの暮らしはいかがですか?

小林先生「意外と刺激的で面白いです」

●刺激的!? 例えば、食べ物とかって、どういうものをコロンビアではみなさん食べるんでしょうか?

小林先生「食べ物はお米とか肉をよく食べますね。日本で馴染みのないものでは、調理用バナナ、あとキャッサバでしょうか。果物がとても美味しいです。こちらの人はあまり野菜を食べないので、“食べろ食べろ!”と言い続けています」

●ああ~やっぱり大事ですよね! コロンビアの人たちの気質、性格とかってどういう感じなんですか?

小林先生「気質はもちろんラテン系です。ところが意外に真面目で義理人情があります。面白いことに音楽が聴こえると自然に踊り出す人が多いですね。

あと人と人の距離が非常に近いです。朝、挨拶すると、ぎゅっとハグされて顔をくっつけて、“チュッ”って音をたてて・・・。ボゴタの場合は音だけなんですけど、地方に行くと本当に頬にチューされます」

●へえ~すごい!

小林先生「誕生日には、ハグされたまま耳元でお祝いを囁かれますので、素敵な女性だとドキドキしてしまいます。でもさすがに慣れました(笑)」

(編集部注:ちなみにボゴタは標高2600メートルほど。空気が薄いので、私たちが行くと息苦しくなるそうです。朝晩は寒く、日中でも20度くらいだそうですよ)

※奈々さんは、お父さんのいるボゴタに行ったことがあって、ビルが立ち並ぶ大都会だったことにびっくりされたとのこと。ほかにも奈々さんはコロンビアに行って、こんなことを感じたそうです。

奈々さん「アンデス山脈の少し山のほうに遊びに行った時、朝もやの中から現れた村人みたいな人が、インディオ系のかたでポンチョを着ていました。そういうかたが本当に普通に生活しているのを見た時に、地理の教科書か資料集か何かで見たアンデスの暮らしそのものに出会って・・・。

それからその辺りの空が・・・すごく抜けるような青空を見た時に、本当に写真で見たようなアンデスのイメージというか、その中に自分が立っているっていうのを感じて、本当にこんな所があって、今(私は)ここにいるんだなということをすごく感じました。

でもコロンビアに行って、いちばん驚いたのは、とても個人的な驚きなんですけれども、クリスマスツリーが広場に飾ってあって、その横の花壇に紫陽花の青い花が咲いていたのを観た時ですね。

紫陽花は当然、日本では梅雨の頃の花ですが、コロンビアは日本のような四季がないので、特にボゴタは一年中、日本の秋のような気候です。なので、秋が長かったり、花と実が同時に見られたりする話は聞いていたんですけれども、さすがにクリスマスツリーの横の紫陽花を見た時には、今自分がどこにいるのかっていうのと、今の季節は何だっけ? っていうのがすごく揺らぐような感じがして・・・。

同時に自分がいかに日本の歳時記というか、日本の四季の変化と共に生活してきたかとか、それを基準に季節や時間というものを認識していたか、ということを気づかされて・・・。

四季があるというのは当たり前ではないということと、最近は日本でも夏が長くなり過ぎているような気がするんですけれども、ある程度きちんと4つに分かれた四季があるというのは当たり前ではないですし、改めて四季のあるありがたみを感じる出来事でもありました」

スイカは果物、トマトは野菜

※初歩的な質問で恐縮なんですが、子供向けのなぞなぞで「スイカは果物? それとも野菜?」なんていうのがあったりします。スイカは野菜、ですよね?

小林先生「確かに植物として見たらスイカはウリ科なので、キュウリやカボチャと同じ科です。なので、野菜なんですけども、果物として食べますので果物になります」

●そういうことなんですね! ちなみにトマトは野菜ですよね?

小林先生「トマトは野菜として食べますので野菜になります」

●なるほど~。果物と野菜の違いって何なんでしょうか?

小林先生「すごくいい質問ですね。果物は果実を食べるもので、甘くてデザートとして食べるものを言います。多くはリンゴやミカンのように木になっているものです。一方、野菜は多くは木ではなく草で、食べる部分は果実もありますが、葉、茎、花、タネを採って調理して食事として食べます。これが違いです。

デザートとして食べるか、食事として食べるかですね。ですから日本で一般的な例えばバナナですが、調理用バナナは野菜になってしまいますけれども、一般的なバナナはもちろん果物です」

●そういうことなんですね! 私たち人間がどう食べるか、によって変わってくるんですね?

小林先生「はい、そうです」

※では最後に、この本『今日 誰かに話したくなる 野菜・果物学』からどんなことを感じ取ってくれたら、著者としては嬉しいですか?

小林先生「植物が好きな人はもちろん、あまり関心ない人でもちょっと興味を持ってもらって、“え~っ!? そうなんだ! 面白いな”と思っていただけたら、すごく嬉しいです」

●ありがとうございます。奈々さんはいかがですか?

奈々さん「この本は、章ごとにかなり内容が違っていて、そこがちょっと編集さんを悩ませた点でもあったりはしたんですけれども、私は植物モチーフのコラージュみたいな本になったと感じています。

どの章からでもご興味のあるところから読み始めて、“植物のこと知らなかったけど、こんなことだったんだ“とか、”植物にはこんな力があったの“とか、あとはイラストも楽しんでいただけたらいいなと思っています」

INFORMATION

私たちの身近にある野菜や果物が、こんなに不思議で奥深いものなのか、発見の連続だと思います。美しい絵と写真がたくさんに載っているので、見ているだけで楽しくなりますし、なにより解説がわかりやすいので、すっと入ってきますよ。おすすめです。

エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎エクスナレッジ:https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767834214

小林奈々さんのオフィシャルサイトもぜひ見てくださいね。

2025/7/20 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. WHENEVER, WHEREVER / SHAKIRA

M2. BOOK OF DREAMS / SUZANNE VEGA

M3. SURPRISE, SURPRISE / BRUCE SPRINGSTEEN

M4. SWEET SEASONS / CAROLE KING

M5. 花火 / aiko

M6. DESPACITO(FT.JUSTIN BEAVER) / LUIS FONCI, DADDY YANKEE

M7. UNFORGETTABLE / NATALIE COLE

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/7/13 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人「日本財団」の常務理事「海野光行(うんの・みつゆき)」さんです。

海野さんは「海と日本プロジェクト」に長年取り組んでいらっしゃる海の専門家なんです。

今回は「海と日本プロジェクト」の一環として進めている「海のそなえプロジェクト」にフォーカス! 毎年のようにニュースで取り上げられる痛ましい「水の事故」、その実態調査から見えてきた、溺れてしまう意外な原因のほか、水難事故を減らすための取り組みについてうかがいます。

水難事故防止のための新しい「そなえ」

●今週のゲストは、日本財団の常務理事「 海野光行」さんです。海野さん、よろしくお願いします。

「はい、よろしくお願いします」

●現在、日本財団が進めている「海と日本プロジェクト」について、教えていただけますか?

「はい、プロジェクトの説明の前に、難波さんにお聞きしたいことがあるんですけど、難波さんは子供の頃、よく海には行かれましたか?」

●結構、行ってましたね。私が住んでいた家から車で5分ぐらいのところに、御前崎の海が広がっていたので、夏の期間は月1回ぐらいは行っていたと思います。

「そうですか。灯台があって岩場もあって・・・」

●お詳しいですね! そうなんです。

「砂浜もあって、ウミガメがたまに来る場所ですよね?」

●そうです! なんでそんなに(詳しいのですか)?

「私も(出身が)近くなんです!」

●えっ! 本当ですか?

「はい! 藤枝というところなんですけれども・・・」

●ええ~、そうなんですね。

「よく遠足とかで、藤枝の子たちは御前崎に行ったりするんですけどね」

●やっぱり海に行った記憶ってすごく残っていますよね。

「残っていますよね~」

●はい、そうなんですよ~。

「(難波さんは)ネガティヴではなくて、ポジティヴなイメージがしっかりと残っているということなんですね」

●はい、そうなんです!

「難波さんは、小さい頃から海と関わりがあったということで、いいことなんですけれども、今の子供たちは“海離れ”、要はなかなか海に行く機会もなくて、どんどん海と離れている、そんな状況なんですよね。

特に学校教育の中で臨海学校、林間学校ってありましたよね? 林間学校は山に行くほうで、臨海学校は海の近くへ行くほうなんですが、この臨海学校がどんどんなくなっているんです」

●へえ~、そうなんですね・・・。

「東北の津波の影響などもあって、やっぱり危ないから、ということで、親御さんも敬遠されているということもあります。また、子供たちも学校教育の中でどんどん外れていくというところがあって、ちょっと問題視しているんですけどね。

そういう状況の中でも、海への関心とか好奇心を持ってもらって、なんとか海の問題解決に向けてアクションの輪を、子供たちや大人も含めてどんどん広げようということで行なわれていますのが、この『海と日本プロジェクトになります。

9年間で2千万人ぐらいのかた、日本の人口の5分の1ぐらいのかたがたが参加してくださっているんですね」

●海に行く子供たちが増えてくれたら、嬉しいですよね! これから夏も本番に向かい、海に行く機会が増えてくると思いますけれども、『海と日本プロジェクト』の中には「海のそなえプロジェクト」というのがありますよね? これはどんなプロジェクトですか?

「はい、最近のニュースでもよく出てきまけれども、残念なんですが・・・海や川で毎年、水難事故が起きていますよね。この水難事故の減少を目指して取り組んでいるのがこの『海のそなえプロジェクト』になります。

水難事故を減らすためには、これまでにもいろんな対策が、みなさんのアイディアの中で行なわれてきたんですけれども、残念ながら成果が出ているとは、この(水難事故の)数を見る限りでは言えないというところがあります。

そこでまず、このプロジェクトでは常識を疑って、様々な調査研究をした上で、そこから得られた科学的データとファクト、事実に基づいた水難事故防止の新しいそなえの常識を作ろうということで始まったものになります。これをオールジャパンで取り組んでいるのが、この『海のそなえプロジェクト』になります」

(編集部注:海野さんによると、厚生労働省のデータでは、海や川などで溺れて亡くなった人の数は少しずつ減少していて、年間600人前後だそうです。ただし、海水浴客や釣り人の数は減っているので、海や川に行った人の割合で見ると増えている。つまり水難事故に遭う可能性は、以前より高くなっているとのことです)

溺れた経験のある1000人のヒヤリハット

※海や川で溺れた人の数に違いはありますか?

「昨年の夏の調査によりますと、溺れた人の割合というのは海岸が4割、河川が3割で若干、海のほうが多くなっているという事実がございます。そこに沖合や港、こういった場所を加えて海全体として計算し直しますと、だいたい6割が海で溺れているということになってきます。

河川が3割、残りの1割がプールだとか、あるいは湖や池、ため池とかで亡くなるケースってよくありますけれども、そういう場所になっています」

●へえ~、そういった割合なんですね。海でも川でも気をつけないといけないですよね。

「そうですね」

●溺れるというと、私は泳いでいる時のイメージがあるんですけれども、いったいどんな時に溺れてしまうんでしょうか?

「これも昨年の夏の調査によりますと、若いかたは泳いだり、川遊びで溺れてしまうというケースが多いんですけれども、高齢者のかたは意外なんですけれども、釣りで溺れる事故、これが多いという結果が出ています」

●釣りで・・・?

「今年はゴールデンウィーク中に短期の調査を行なったのですけれども、この調査でも、やはり高齢者の釣りの事故が多いという結果が出ています」

●なるほど~。ちなみに男性と女性ではどちらが多いとかってあるんですか?

「難波さんは、どちらが多いと思いますか?」

●助けに行って亡くなってしまうっていうニュースを聞いたりするので、それは男性なのかなと思いますね。どうなんですかね・・・?

「その通りでございまして、やはり女性よりも男性のかたが、どのくらいかというと、5倍溺れた人数が多いんです」

●えっ! そんなに違うんですね。

「しかも、どの年代を見ても女性よりも男性のほうが、溺れた数が多いという形になっています。で、難波さんもうひとつ質問をしたいんですけど、溺れの事故が発生しやすい時間帯って何時頃だと思いますか? 時間帯です。何時に溺れるか・・・」

●時間帯・・・わかんないですね〜何時だろう・・・波が高くなってきたり激しくなるのって、夕方のイメージがあるので、その時間帯ですかね?

「おっ、さすがです! 午前中よりも午後の発生数が2倍多いんだそうです」

●2倍も!

「その中でも何時かというと、午後4時が最も多くて、次に午後2時。“魔の時間帯”と言うんでしょうかね・・・午後4時と午後2時が多かったですね」

●なるほど。海や川であったり、男性、女性、年代、そして溺れが多く発生する時間帯などを知っていると、やっぱり溺れないように気を付ける意識が高まりますよね。

「そうですね。これだけでも意識が高まってくれるということで、嬉しい限りであるんですけども、ただ溺れの事故を減らすには、もう少し踏み込んでいく必要があるんですね。

これまでは救助されたり、あるいは亡くなるなどの事故にあった溺れのデータは、警察署とか消防署など、いろんなところから集められていたんですけれども、事故にならなかなった、事故未満っていう溺れのデータは、今まで集められていなかったんですね。

このデータを取るために、溺れた経験のある1000人のかたにアンケート調査を行ないまして、いつどんな時にどんな状況で溺れかけたんですか、という事故未満の具体的な要因を集めてみました。

1000人の溺れ経験のデータに基づいて、溺れにつながるものを、私たちは“ヒヤリハット”って呼んでいるんですが、このヒヤリハットを分析・整理、そしてこれまでの調査、報道の調査ですとか、あるいは行政のデータに基づいて、『これで、おぼれた「おぼれ100」』というコンテンツを作ってみました」

これで、おぼれた「おぼれ100」〜浮き輪でおぼれた!?

※『これで、おぼれた「おぼれ100」』について、もう少し詳しく教えていただけますか?

「これは重大事故、重大事故っていうのは、大きな事故の裏側には大体300件ぐらいのヒヤリハットが存在していると言われるんですね。これは“ハインリッヒの法則”なんですけれども、これをちょっと応用したものでございまして、100パターンの溺れの入り口をイラストで可視化したというものになります。

重大事故を未然に防ぐためにヒヤリハットの段階で、対策を意識してもらおうという意図もあるんですが、溺れの入り口を可視化することで、自分も経験があるとか、自分もやってしまうかもしれない、やったことがあるのかもしれないという、気づきや共感を得てもらい、自分事化してもらおうという願いを込めて調査、作ってみたというものでありますね」

●驚いたんですが、溺れのパターンって100もあるんですか?

「100以上あるんですが、数の多かったものを100にまとめてみたというものになります。この100パターンの溺れをそれぞれに“何で溺れたのか?”、それだけじゃしょうがないので、“どうしたらいいのか?”という情報も、実はこの“ヒヤリハット100”の中には入れ込んでいるんですね。

『海のそなえプロジェクト』のホームページやインスタグラムで公開していますので、ぜひリスナーのみなさんも覗いてみていただきたいと思います」

●100パターンって具体的には、どのような溺れがありますか?

「100紹介していると時間がありませんので・・・ひとつ多かった事例としては、意外なんですが、“浮き輪で、おぼれた”というのがあるんですね」

●浮き輪で溺れちゃうんですか?

「はい、1000人のヒヤリハットの調査で多かったものではあるんですけれども、“浮き輪”がひとつのキーワードとして上がってきました。浮き輪で溺れる状況って何か思い付きます?」

●溺れないようにするために浮き輪があると思っていたので、逆にどうやって・・・つかまっていたら溺れないのかと思うんですけど、どういう状況なんですか?

「そうですよね~、普通そうなんですけどね。なんで浮き輪で溺れるかと言いますと、浮き輪を使っていて、気づいたら風や波とか潮に流されて沖まで行ってしまったり、あるいは体に合ってないちょっと小さめの浮き輪を使っていて、沖に出てひっくり返って抜けなくなってしまう・・・それで溺れるケースもあるということなんですね。

浮き輪は浮いているから安心と思っている人もいるかもしれないんですけれども、意外に浮き輪で溺れた人は多くいる、という結果が出ています。浮き輪を使う人はそもそも水に慣れていない、泳げない人も多いですから、こういうことが起こるのかなと思いますね。

浮く物だと浮き輪だけでなく、最近流行りのフラミンゴとかシャチとかマットレスのような大型のフロート、今レンタルとかですごく出ているんですけれども、実はこれも注意が必要なんですね。浮き輪よりも表面積が広いので簡単に風で流されやすいですね。『おぼれ100』の中でも“フロートで、おぼれた”、あるいは“風に流されて、おぼれた”という形で注意を促しているものもあります」

スマホで、おぼれた!? 愛ゆえに、おぼれた!?

※「おぼれ100」の中に「スマホで、おぼれた」というのがあるとお聞きしました。これは、どういうことなんですか?

「スマホを見ている時って注意力が散漫になって、周りの変化に気づきにくいじゃないですか。それで浮き輪を使っている時にスマホを操作・・・海でスマホを操作するって、よほどのかたなんですけれども、そのまま高い波が来たりとかしてバランスを崩してっていう場合もあるようなんですよね。

スマホを落としそうになって、スマホを落としたらもう終わりですからね。だから必死になって(スマホを)拾おうとして、浮き輪からひっくり返って溺れてしまうというヒヤリハットもあるんだそうです」

●そういう状況なんですね~。

「この“スマホで、おぼれた”はイメージしやすかったかどうかはわかりませんが・・・これはどうですかね? “愛ゆえに、おぼれた”、愛ゆえにどうして溺れてしまったのか、想像つきますか? 私がこれを初めて見た時には“恋や愛に溺れる”とかって普通に表現しますから、なんかひっかけで言っているのかなと思いましたけれど、そうではなかったんですね」

●どういうことなんですか?

「実際に海で溺れていたんですけれども、フロートの話って先ほどありましたでしょ。フロートに乗っていると流れやすいんですよと・・・この“愛ゆえに、おぼれた”っていうのは、カップルでフロートに乗っていて溺れに繋がってしまうというケースなんですね。大型フロートにカップルで乗っていると、どうしても彼氏や彼女だけに目がいってしまいます」

●確かに・・・。

「周りが見えないですよね。そうなってくると、どういうことが起きるのか、ということなんですけど、想像がつきますよね」

●あ~(想像)つきました・・・。

「周りの波とか風の変化が見えなくなってしまい、フロートは風に流されやすいので、気づいたら砂浜が遠くに見えて戻れなくなってしまうという、こういうことがあるということなんです。これがもし離岸流なんかに乗ってしまったら、もうアウトですね」

●確かに。この話を知っているか知らないかで全然違いますね。私もきょう海野さんにこの話を聞くまでは、そんなので溺れるかな? っていうふうに思っていた事例もありましたけれども、実際にあったってことですよね?

「そうですね。このほかにも大人が気を取られている隙に、子供が溺れてしまうとか、目を離して溺れたっていうのもあります。

あとは毎年のように起こる事故なんですけれども、溺れている人を助けにいって自分も溺れてしまったり、助けに入り溺れた、正義感で溺れたっていうやつですね。あとは“青春(あおはる)で、おぼれた”・・・」

●あおはる? これは・・・?

「これは青春ですよね」

●あっ! 青春で・・・。

「若者が羽目を外してしまうんですかね。悪ふざけなのかわかりませんけれども、溺れたというのもあります。

海だけじゃなくて川の溺れ事故や、子供に向けたものや親に向けたものなどいろいろあります。『これでおぼれた「おぼれ100」』を見て、溺れの状況や対策を自分事化してもらえるとありがたいなって思いますね。

さらにその先には自分の溺れ体験を共有することによって、社会全体として“備えはみんなで作るんだ”という意識を、『おぼれ100』をきっかけに広げていきたいなって思っています」

●この『おぼれ100』では、自分の体験を投稿することもできるんですか?

「現在はインスタグラムのコメント欄で、みなさんの溺れ体験を募集しています。社会全体で備えを作っていくためにも、みなさんの溺れ体験を共有してほしいなと思っております」

「カヌー・スラロームセンター」で溺れ体験!?

※「海のそなえプロジェクト」では、この夏「そなえ」を体験できるプログラムを実施するんですよね。溺れる体験ができるということなんですが、これはどんなプログラムなんですか?

「こちらは東京2020オリンピックのカヌーの競技会場だった(葛西臨海公園の隣接地にある)“カヌー・スラロームセンター”を活用したプログラムを実施しようと思っています。

人工的に海や川の流れを作り出す装置がありますので、安全に海や川の水に流される感覚を体験できると・・・それを体験すると、どう助けるべきかっていうのも、ある程度わかってくるというのもあります。“サバイバル・スイム”という対処行動ですね。

もし溺れてしまった時にはどうするのか? こういったことを体験しながら、備えを学ぶことができる場所になっております。学校のプールでは得られない溺れのリアルな体験を通じて、命を守る判断力ですとか行動力を身につけるプログラムを用意しています」

●そのほかにも何か取り組みはありますか?

「もうひとつございまして、この夏、神奈川県の三浦海岸の海水浴場、“三浦FUN BEACH”というところがあるんですけれども、海開きから8月16日までの毎週土曜日に、様々なフローティング・アイテムを試着できる『海のそなえハウス』を設置します。

フローティング・アイテムっていうと、ライフ・ジャケットですとか、あるいはラッシュガードでも浮くラッシュガードがあったりだとか、ガジェットとして腕時計のように付けたものが、溺れそうになるとパッと浮き輪が出てくるようなものがあったりとか、そういう物を実際に体験していただこうというものであります。

海の楽しみ方や個人の能力、あとは価値観、好みがありますので、色とかいろんな物も準備しています。それぞれに応じたフローティング・アイテムを多数準備していますので、実際に着たり付けたりして楽しんでいただくことができます」

●購入ではなく、試着できる場所という感じなんですね?

「そうですね。試着をして体験してもらって、“これがよかった”とか“こういう部分が少し着づらかったよ”という意見を聴取して、次の開発に活かしていこうと、そういうものになっています」

●そういう施設があるだけで、そこに来ているみなさんの意識がグッと上がりますよね。

「そうですね。そういうところを入り口にして、海の備えをそれぞれ感じてもらえたら嬉しいなと思いますね」

●最後に水の事故を減らすために、多くのかたに心掛けて欲しいこと、リスナーさんへのメッセージをお願いします。

「ありがとうございます。きょうは“そなえ”をテーマにお話をしましたが、事故を防ぐ正しい知識と技能を身につけていれば、海や川という場所は決して怖いところではないんですね。

すべての経験が新しい学びにつながる『海は学びの宝庫』だと思います。ぜひ、事前にしっかり備えることで、今年の夏も海や川を思いっきり楽しんで欲しいと思っています」

☆この他の海野光行さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

<「日本財団:海のそなえプロジェクト」情報>

溺れの実態調査から見えてきた意外な溺れの原因、これをまず知ることが大事ですよね。そして、実際に溺れた経験のある1000人のヒヤリハットをもとにした「これで、おぼれた『おぼれ100』」、これもぜひチェックして、大切な家族や友人が水の事故に遭わないようにしていただければと思います。ぜひお友達にも教えてあげてください。

葛西臨海公園の隣接地にある「カヌー・スラロームセンター」を活用した体験プログラムや三浦FUN BEACHに設置された「海のそなえハウス」など、詳しくは「海のそなえプロジェクト」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎「海のそなえプロジェクト」:https://uminosonae.uminohi.jp

◎「これで、おぼれた『おぼれ100』」Instagram:https://www.instagram.com/obore100/

<「海の日」イベント情報>

今年は7月21日が「海の日」、そして祝日として制定されて30回目の節目の年です。

「海の日」は「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」、ということで、当日の7月21日に東京国際クルーズターミナルで記念イベントが開催されます。

科学系人気YouTuberのサイエンスライヴや、日本財団の海野光行さんほかをお迎えした、海に関するトークショーのほか、海上自衛隊や海上保安庁の音楽隊によるコンサートなども予定されています。

◎「海の日特設サイト」:

https://c2sea.go.jp/uminohi2025/

2025/7/13 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. KOKOMO / THE BEACH BOYS

M2. SUMMER SUN / KOOP

M3. FAREWELL MY SUMMER LOVE / MICHAEL JACKSON

M4. CRUEL SUMMER / TAYLOR SWIFT

M5. Summer Dream / TUBE

M6. SUMMER OF ‘69 / BRYAN ADAMS

M7. THE BOYS OF SUMMER / DON HENLEY

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/7/6 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、タレントそしてアウトドアズマンの「清水国明」さんです。

ご存知の通り、清水さんは1970年代から80年代にフォークデュオ「あのねのね」、そして芸能界で大活躍! 90年代からはアウトドア活動に夢中になり、その後、実業家としていろいろなプロジェクトを手がけていらっしゃいます。

そんな清水さんに毎年ご出演いただき、その時どんなことに夢中になっているのかをお聞きする定点観測を行なっていて、この番組の恒例企画となっています。

その定点観測、なんと今回で30回目なんです。

今回は「つながり」をテーマに、清水さんが随分前から力を入れている山口県周防大島での活動や、2周年を迎えた茨城県常総市のキャンプ場「くにあきの森」、そしてAIを活用した新しい事業のお話などうかがいます。

☆写真協力:kuniaki.plus

テーマは「つながり」

●今週のゲストは、タレントそしてアウトドアズマン、清水国明さんです。この番組に毎年ご出演していただいて行なう定点観測、今回でなんと30回目となります! 清水さん、よろしくお願いいたします!

「はい、どうもよろしくお願いいたします。30回? すごいね〜」

●私は初めてお話をうかがいます。

「そうかそうか、30年前いらっしゃったかな〜とか思って(笑)、今回お初ですかね?」

●そうなんです!

「そうですか、よろしくお願いいたします」

●前回出ていただいたのは去年の10月になります。前回は清水さんが創設をされました、災害時には助け、助け合いましょうという、「日本セルフレスキュー協会 JSRA」のお話をおもにうかがったということなんですよね。

「ああ〜そうですか、そんな話しましたか。いつも言うんですけど、その話はもう忘れてください・・・ウソウソウソ! まだやってるやってる!(笑)」

●(笑)清水さんは次々にいろんな挑戦をされていますよね。今回は「つながり」をテーマにお話をうかがっていきたいと思います。清水さんは実業家として、いろんな事業を展開されています。

そのひとつが、山口県周防大島の無人島に宿泊できる施設を作って、「ありが島」と名づけ運用されていますよね。そのありが島のつながりで周防大島に「5GワーケーションビレッジSETO」を開設されました。この周防大島にその施設を作ったのは、どうしてなんですか?

「無人島を経営しているだけではなくて、町の人と話しているとね・・・廃校があるんですよ、小学校が、使わないやつがね。

どんどん過疎になってくるから、それを使ってなんとか賑やかさを取り戻したいというようなご希望があって、ほんならそこを使って、地域が賑わうようなそういう事業をしようということで・・・。

ワーケーションということで、いわゆる仕事しながら魚釣りしたりして楽しめるような場所にして、そこから世界に羽ばたくようなベンチャーとかスタートアップ(企業)を応援しようということです。5Gという最高の通信機器、ローカル5Gというやつなんだけども、これをそこで使えるから、いろんなITのデバイスというかいろんなものが開発できるわけですよ。

そこで開発したものをみなさんにも共有して使ってもらって、世界に羽ばたいてもらおうという、そういう目論みで、ここ2年かなやってきて、ようやく無茶苦茶すごいAIの業務支援システムができてね。これはちょっと唯一無二の、世間でいっぱいAIって言うてるけど、全然違うすごいもんができました」

(編集部注:清水さんは5Gの施設がある山口県周防大島で、今年4月に「つながり祭り」を開催。地元のグルメや特産品の販売はもちろん、清水さんのトーク&ライヴなどで、大いに盛り上がったそうです。

小さな町でのイベントにも関わらず、清水さんが開発したAIのシステムにより、近隣の県や九州からも訪れる人がいて、なんとおよそ1600人もの来場者があり、大成功だったそうです)

周防大島を深掘り!?

※清水さんは周防大島にかなり入れ込んでいらっしゃるようですが、どんなところがそんなに魅力的なんですか?

「ご存じないかもしれないけど、私、芸能人やっていまして、ふたり組で歌を歌っていたCHAGE and ASKAってやっていたんですけど・・・」

●はい・・・。

「はいじゃねーよ、そこはツッコむんだよ(笑)」

●違いますよね(苦笑)

「“あのねのね”っちゅうのをやっていたんですが、その時は全国を薄く広く周っていたんですよ。それが全国版ですよね。ところがね、周防大島の無人島を気に入って、そこにハマって一点を深掘りしてみたら、無茶苦茶面白いんですよ。そこの地域との、みなさんとの触れ合いとか、町長とか議会議長さんとか漁業組合長とか・・・。

人とのつながりというか触れ合いというか、表面的に”こんにちは〜”、”またきます〜”とかっていうんじゃなくて、じっくり会うと、”ちょっと醤油を貸してください〜”とか”ウニ食え〜”とか”ハマチ食え〜”とかいろんなもん持ってきてくれたり・・・。やっぱりね、定点でずっと深堀するという付き合い方もいいなと思って、周防大島というところには結構ハマってますね」

パパ、きょうは「くにあきの森」に行きたい!

※清水さんは茨城県常総市に「くにあきの森」というキャンプ場を作り、先月、開設2周年を迎えられました。改めて、どんなキャンプ場なんですか?

「『くにあきの森』ってひらがなで、”くにあき”の森って書いて、そこは近くの寺田さんという病院の土地を買わせてもらったんですよね。

オープニングの時に近所の人に集まってもらって、みんなが”あ〜ここは寺田さんのとこのキャンプ場か〜”とか言って、くにあきの森って書いてあるのに、”寺田さんのキャンプ場か〜”、”いや、くにあきの森だから、俺のやつですよ!”って言うと、“えっ? 寺田さんのとこじゃないの!って・・・。よく聞いてみたら寺田さんも、くにあきっていう名前だったんですよ(笑)」

●え〜〜〜すごい!(笑)

「それでみんなが“くにあきの森”っていうのは、寺田さんが作ったんだと思ったらしくて・・・」

●それはみんな思いますね!

「そうだよな〜。同じ名前、ひらがなにしたのが間違いだよな。(寺田さんと)字が違ってたからさ(笑)」

●なるほど〜!

「そんなことがあったんですが、まあほったらかしで、(利用する人の)あなた任せで、好きなように、火を焚いたりね。ほったらかしです」

●そんな「くにあきの森」で、6歳の息子さんと過ごす写真が、Facebookにあがっていましたけれども・・・。

「みんな来ると”きょうはお孫さんとですか?” “孫じゃねーよ! 息子じゃ!”とかって言ってるんですが・・・その子がね、この間・・・だいぶ前の話だな、父の日があったじゃないですか。その時に朝起きたら”パパ、きょうはくにあきの森に行きたい!”って言ってくれたんですよ。言わないんですよ、これがなかなか! 嫁が花粉症だったりするから、絶対行くって言わないのに、朝起きたら”パパ、きょうはくにあきの森に行きたい!”」

●嬉しい、それは!

「嬉しいこと言うな〜、いいプレゼントだなと思って連れて行って、1日過ごしたんです、虫を捕ったりして・・・。そしたらね〜なんと、びっくりするんだけども、一瞬もスマホを持たなかった! スマホのゲームにハマっているからね。俺はこれはいかんな〜と思っていたんだけども、その日の限って一度も見ない! 虫ばっかり追いかけていたから・・・。いや〜お前、偉いね! いい子になったね〜!って言ったら(息子が)”ママに言われたの”、なんじゃ、そうか(苦笑)」

●ちゃんと仕込みが・・・(笑)

「けどね、父の日のプレゼントとしては、いちばん嬉しかったですね」

ウクライナ、人ごとじゃない

※実は清水さんは、今年2月に知人数人とウクライナを訪問されました。外務省のサイトを見ると、現在、危険度が「レベル4」となっていて「渡航はやめてください」となっています。清水さんたちは知人を通して、事前に外務省に掛け合い、現地での注意事項に従う、自己責任という形で出国されたそうです。

清水さんがウクライナに行ったのは、ひとことで言うなら「災害支援」。阪神淡路から東日本大震災、直近では能登半島地震でもすぐに現地に駆けつけ、支援活動を行なってきた清水さんは、家を失ったウクライナのかたたちに、トレーラーハウスを寄贈できないかと思い、その下見を兼ねて、現地の複数の団体にいろいろお話を聞いてきたそうです。

ウクライナを訪問して、今回のテーマである「つながり」の大切さを感じたんじゃないですか?

「確かに憎しみとか恐怖とかっていう関係性を、それを増幅してしまうと戦争に至るから、その手前で事前に人と人がつながっていることによって、つながりある人の住むところに向かって、ミサイルのボタンは押さないと思うんですよ。

そういう意味で災害の助け合いというのも公助、自助、共助、それプラス、私は友助っていう、友達を助けるという友助の運動を今進めているんですが、それもつながりですね。

友達としてとか好きな人がいるところに向かって、戦争は仕掛けないというね。だから“つながり”を大切にするということは、すごく柔らかい簡単なことのようでも、実はお互いが憎しみ合わないというか殺し合わないというか・・・。

人が人を殺すっていうような現場はね・・・自然災害の現場とまた違った恐怖心があるね。

俺も着いたその日に“どどど~ん”っていうものすごい音がして、その夜、ミサイルが6発飛んできたんですね。それでも疲れているから寝ていたんですよ。“どどど~ん”って鳴った高射砲の音で目が覚めたんですけど、目覚めるまで“あ~お台場の花火かな~?”って思っていたんですね。

起きたらそのまんまシェルターに逃げ込まなきゃいけないというね。そういうことが日常茶飯事・・・“デブリ”って言うんだけども、ミサイルを打ち落とした破片でその夜ひとりお亡くなりましたけどもね。

そういうことがキーウという(ウクライナの)首都であったんですけど、どんどんやっぱりエスカレートするから、さっき言いましたつながりのない、そして理念と経済合理性の戦いっていうのは、理念対損得の戦いっていうのは終わらないなって思う。

損得だけで戦っているんだったら、どっちか損だってはっきりわかったらやめるけれどもね。理念で領土を広げなければ、いい大統領じゃないっていう、そういうところと経済的なことで戦うのは・・・戦争ってそういうもんかなと思いながら、我々も人ごとじゃないなという気がしました」

「つながり全国旅」ファイナルはeggman!

※ミュージシャンでもある清水さんは、現在トーク&ライヴ「つながり全国旅」のツアー真っ最中なんですよね?

「実はそうなんですよ! さっき言ったつながりの大事さっていうのはね~、口で言っているだけじゃダメで、自分が出かけて行って、きょうのようなお話とか思いを伝えて共感共鳴していただいてできるものですよね。そのためにはやっぱり行動じゃないかなということで、まあ細々ですけれども、小さなライヴハウスとか、そういうところを巡っていますよ」

●これまでに何カ所でライヴを行なったんですか?

「何十カ所かなあ~、数えてないからね(笑)。きょうあすのスケジュールも俺、覚えてないからね(苦笑)」

●とにかく、たくさんですね!(笑)

「そうですね。行った先々でやっていますから、20〜30はやっているとは思いますね」

●すごいですね! それだけつながりができているということですよね! この後は大阪、名古屋、そして長野のライヴを経て、7月25日に東京渋谷のeggman(エッグマン)でファイナルを迎えますよね?

「これがファイナルです! もうね、どこに来てもらわなくてもいいんですけれども、eggmanには来て欲しいですね!」

●みなさん! 行きましょう!

「eggmanって、でっかいというか、有名なとこでしょ?」

●そうですね。すごく有名なところです!

「ね~、だからそこに立たせてもらえることも、光栄なんですけれども、そこで私がいろんな人と話してきて、つながりで得たことみたいなものをまとめて、集大成でお話できたらいいなと思いますし、(ライヴでは)歌も結構歌いましたですね!」

●そうなんですね~。歌は何系の歌が多いんですか?

「えっ~っとコミック系です。おい!(笑) 結構まじめな歌もたまに混ぜながら、やっています」

●みなさんeggmanにぜひ行っていただきたいと思います!

体験家は直角死を目指す!?

※この番組の古いスタッフが「清水さんは絶えず何かに挑戦していて、いつも驚かされる」と言っていました。いろんなことにチャレンジするのは、どうしてなんですか?

「俺はね、“冒険家”ではなくて“体験家”なんですよ」

●体験家・・・?

「自分にある可能性を全部試して、最後には“直角死”を目指しているんです」

●直角死・・・?

「いちばんギリギリまでピークでやって、寿命が来たらパコン!と直角に死ぬというね。自分の可能性を全部使い切って、思いっきりやって死にたいなという・・・。

やったことに対する後悔よりも、やらなかったことのほうが後悔はでかいんですよ。だから都知事選にも出て、えらい目にあいましたけどね。あれも惜しかったんですよ。東京都知事選に立候補してね・・・あと280万票ぐらいあれば、何とか・・・あればね」

●え~~!?

「え~~じゃなくて(笑)、全然届かないですけど・・・。選挙も“あの時、選挙に出とけばよかったな”っていう後悔を死ぬ間際にでもしたら、すっげえ悔しいじゃないですか。どんな結果であれ、とりあえず選挙に出たおかげで、すごいつながりができてね。だいたい私は政治のこと、政界の仕組みとか選挙のこととか、知らなかったことをいっぱい知りました。

“界”というものをどんどん渡り歩いて、芸能界、レース界・・・渡り歩くことによって知ること、価値観も全然違うし、それを使い切って終わりたいなという体験家です」

●これから先もこの「つながり」から、また新たなことが生まれてきそうですか?

「そうですね。今AIの事業やっているんですよ。業務支援のことをね。別名“人いらず”っていうぐらい、AIで自動で全部できるっていうような唯一無二のすごいのが開発できたんですよ。

それは“ユウクニ”って言うんですよ。“ユウクニ”の結(ゆい)は結ぶ。人と人を結んで、能率効率もよくしていく。これから人手不足じゃないですか。人口減少とか少子化とか、“負”というのを解消するのがビジネスですから。

それともうひとつは集客、人集めですね。そういうふたつのテーマで、これからどんどんつないでいこうと思いますね」

●清水さんの周りから、さらなる「つながり」ができてくることが本当に楽しみです。

「そうですね。つながって欲しいなと思いますね。来年もこの番組につながって欲しいなと思います」

●ぜひお願いいたします! 来年もずっと清水さんが可能な限り・・・!

「いやいや、わかんないよ(笑) この番組のつながりってすごいよね~」

●すごいことですよね~!

☆この他の清水国明さんの定点観測シリーズもご覧下さい。

INFORMATION

現在、ツアー真っ最中のトーク&ライヴ「つながり全国旅」は7月11日に大阪THE LIVE HOUSE soma、7月18日に名古屋ell. SIZE、7月19日に長野オーリアッド、そして7月25日に東京・渋谷のeggmanでファイナルを迎えます。歌はもちろん、楽しいおしゃべりも堪能できるライヴ、ぜひお出かけください。

チケットの料金や開演時間など、詳しくは清水さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎Kuniaki.plus:https://www.kuniaki.plus

リニューアルしたオフィシャル・ブログやFacebookもぜひ見てくださいね。

◎オフィシャル・ブログ:https://ameblo.jp/kuniaki-shimizu/