2025/9/28 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. PHOTOGRAPH / ED SHEERAN

M2. THE SMILE OF A CHILD / INCOGNITO

M3. MIRACLES / PET SHOP BOYS

M4. A SKY FULL OF STARS / COLDPLAY

M5. Prema / 藤井 風

M6. BEAR WITH ME / GILBERT O’SULLIVAN

M7. BRIGHTER DAYS / SYBIL

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/9/21 UP!

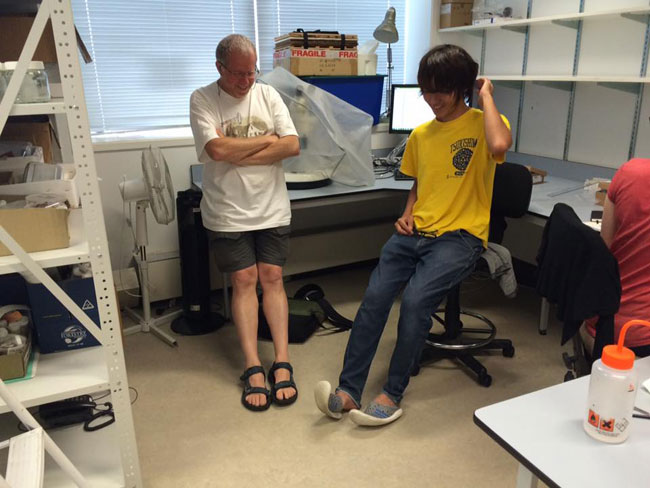

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、昆虫ハンターの「牧田 習(まきた・しゅう)」さんです。

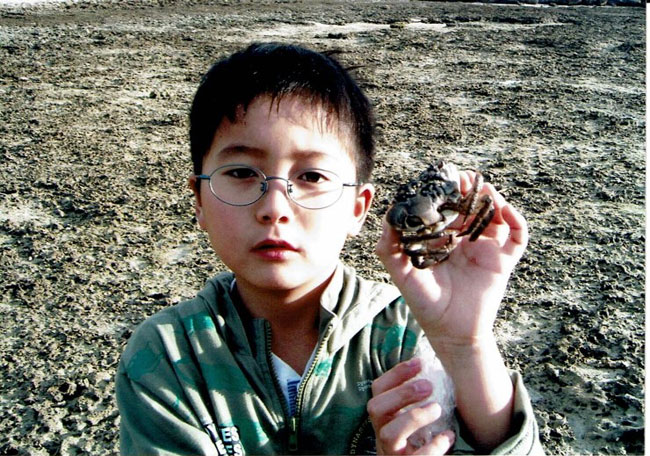

牧田さんは1996年、兵庫県宝塚市出身。子供の頃から虫好きだったという牧田さん、ご本人がおっしゃるには、3歳くらいの時に、生き物好きなおじいちゃんから渡されたミヤマクワガタに圧倒され、なぜ動くのか、どうしてこんな形なのか、がぜん好奇心がふくらみ、昆虫の世界にのめり込むようになったそうです。

生まれ育った宝塚市は自然が豊かで、暇さえあれば、近所で虫とり。学校に行っても休み時間になると、校庭の草むらへ走って行って虫とり。体育の時間も後ろのほうで虫を探すような子供だったとか。

そんな虫好きの少年は北海道大学に進学。2020年には東京大学大学院へ入学、今年3月には見事、博士課程を修了し、子供の頃からの夢だったという博士に! これまでに14カ国を訪れ、9種の新種を発見されています。

現在は、イケメンの昆虫大好き博士として、テレビ番組やYouTubeで、虫とりのワザや虫の生態などを発信! 子供たちにも大人気なんです。

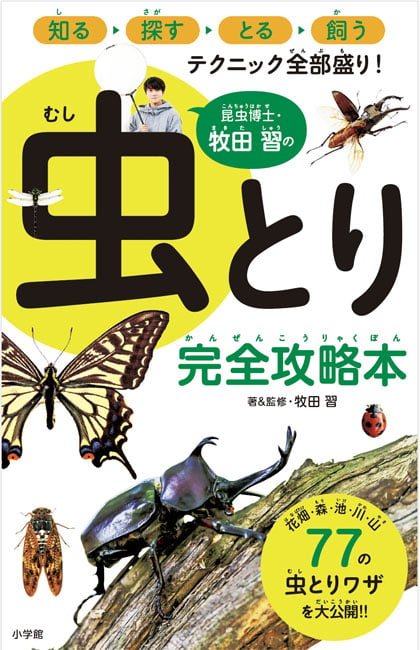

そんな牧田さんが先頃、新しい本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』を出されたということで、番組にお迎えすることになりました。

きょうは、昆虫採集に明け暮れた学生時代の驚くべきエピソードや、秋の虫とりテクニックなどうかがいます。

☆写真協力:牧田 習、オスカープロモーション

撮影:土橋位広(『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』小学館)

小学生から虫とりに、どハマり!

※中学生や高校生の頃に沖縄や北海道にまで、虫とりに行っていたそうですね?

「だいたい、虫が好きな子供って、小学生ぐらいがピークだと思うかもしれないですけど、僕は中学1年か小学6年、12〜13歳ぐらいの時から火がついたように、こっちの世界により一層のめり込み始めましたね。

それまでは関西とか地元で虫を捕っていたんですけど、中学生になったら沖縄、それこそ石垣島とかにひとりで虫網を持って行って、朝から晩まで、10日間か2週間ぐらいずっと虫を捕るというような、チョウチョからクワガタ、ゲンゴロウとか、いろんな昆虫を追っかけていましたね!」

●沖縄には、おひとりで行かれたんですか?

「そうなんですよ。僕、すごくラッキーなことがあって、小学生の時に三線(さんしん)っていう楽器をたまたまやっていたことがありました。沖縄に三線っていう楽器があるんですけど、その三線の先生がたまたま石垣島にいて・・・で、たまたまその先生がチョウチョを育てているかただったんですよね。

だからそのチョウチョの、虫とのつながりもあって・・・で、その三線の先生の家に泊まり込んで、ひとりで虫とりに行くっていうのを、中学2年ぐらいの時にやって、中学3年の時にはその先生とは関係なく、西表島にひとりで行ったりしていました」

●そうだったんですね〜。もうハマりにハマっているっていうか!

「もう、どハマりしましたね! 修学旅行とか遠足でもめちゃめちゃ虫を捕っていました!」

●当然、家でも昆虫を飼っていたということですよね?

「そうです。もちろん飼育もしていたんですけど、やっぱり昆虫って限りあるものなので、飼っていると亡くなってしまいますよね。・・・ってなると、やっぱり標本にして半永久に残したいと思っていましたので、家にもたくさん標本があって、それを博物館にたまに展示してもらったりとか、っていうのも、ちょっと嬉しかったりとかして・・・本当に家で標本を作って、外では虫とりをしてっていうような生活をしていました」

●どんな虫をどれくらい飼っていたんですか?

「いや〜もう、わからないぐらい(笑)・・・例えば、いわゆる一般的な感じだとカブトムシを虫カゴに入れて、昆虫ゼリーをあげてみたいな感じの飼い方が多いじゃないですか。

僕が中学生ぐらいの時に超ハマっていたのが・・・冬になって一見、虫がいなさそうな季節がやってきますよね。そうすると僕は近くの山とか地元の山に行って、木の枝とかを拾ってくるんですね。で、木の枝をよく見ると穴が空いていたりするんですよ。

この穴は何だろうって、よく見た時に、それって実はカミキリムシが卵を産んだ穴だったり、跡だったりするんですよね。カミキリムシやタマムシやいろんな昆虫が卵を産みつけた跡だったりするので、そういう枝を拾ってきて、家の衣装ケースみたいな中に置いておくんですよ。

そうすると暖かくなるとか、ちょっとあったかい部屋に置いとくと、その子たちが成長して成虫が出てくるので飼っていたりして・・・(笑)、だから自分でも何匹の虫が家にいるのか、よくわかんないような状態でしたね」

●ええっ! ご家族は虫は大丈夫だったんですか?

「そうですね・・・それに関しては比較的まあまあ・・・もちろん家族みんな虫は嫌いだったんですけど、まあまあ許容してくれていたというか認めてくれてはいましたね」

千歳空港に降り立って、すぐ虫とり!

※昆虫のことは誰かに教わったんですか?

「小学生ぐらいまで昆虫館に行ったりとか、昆虫図鑑を見たりとか、昆虫の先生のお話を聞きに行ったりって感じだったんですけど、中学生ぐらいから、いわゆるどハマりした時に、近くの県立博物館がやっている虫好き中学生の集まりみたいなものに行くようになったんですよ。

そうしたら、やっぱり同じ年ぐらいの虫がすごく好きな子たちがいっぱいいて、たまたま近くに僕と同じぐらい虫が好きな子がいて、その人とふたりでお互いに高め合うみたいな感じで、どこからともなく情報を仕入れてきて、”あそこにあれがいるらしいぞ”とかっていうのをお互いに持ち寄って、一緒に捕りに行ってみたいな感じでしたね。

だから虫の知識はやっぱり虫とりでしか基本的には得られないことも多いので、そういう意味では本を読むとかっていうよりも実際に行って理解してっていうので、体で覚えていましたね」

●で、北海道大学に進学されたということですけれども・・・。

「それで中学校時代も虫とりにどハマりして、高校1年生の時に北海道に虫とりに行ったんですよ。札幌とか函館、いわゆる道南って言われるエリアに虫とりに行ったんですけど、そこで子供の時から昆虫図鑑とかを見て、夢見てきたような昆虫にたくさん出会うことができまして、そこで僕、北海道で 虫とりがしたい! っていうそれだけの理由で北海道大学に進学しました」

●え〜っ! 虫とりのために、 北海道大学!?

「そうなんですよ。やっぱり北海道って、オサムシっていう昆虫がいるんですけど、すごくピカピカしていて、“歩く宝石”って言われたりするような昆虫がいたりとか。ゲンゴロウの仲間もたくさんいますし、関西で育った僕にとっては、憧れのスターみたいな昆虫たちがいっぱいいるんですよね。

そういう昆虫たちをやっぱり見てみたいとか、自分の目でもっと楽しみたいっていうためだけ・・・だから大学で勉強したいとかっていうのは、本当に後付けという感じで(笑)、まずは北海道に住みたい! でも大学進学っていうのは親を納得させなきゃいけないかなと思ったんで、北大だったらいいって言ってくれたので、それで北海道大学に進学しました」

●見事、北海道大学に合格したのにもかかわらず、大学にはあまり行かなかったそうですね?

「そうなんですよ。僕、今でも覚えているんですけど、3月に合格発表が出て、合格だってなって、3月末ぐらいに札幌に引っ越しますよね。引っ越して北海道の新千歳空港に降り立って、”やった! 夢の北海道生活が始まる! ひとり暮らし!”ってなったら、普通そのまま札幌に行かなきゃいけないじゃないですか。札幌に北海道大学あるんで・・・その千歳ですでに虫とりしていました!

キャリーバッグを引いて、隣の駅まで一駅分歩きながら虫とりをするぐらい、嬉しくて仕方なくて・・・だから入学式とかオリエンテーションみたいな、授業のオープニングみたいなのがあるじゃないですか。そんなの全部おかまいなく、ずーっと虫とりしていましたね!」

●北海道での虫とりはいかかでしたか?

「もう最高でした! 僕のいちばん好きな昆虫はゲンゴロウで、僕の地元の関西ではかなり珍しいんですね。僕がゲンゴロウの存在を知ったのが、たぶん6歳とか8歳、小学校2年生か3年生ぐらいの時からずっと探していたんです。

で、やっぱりなかなか関西では、大きいゲンゴロウって見つからなかったんですけど、北海道って本当に意外と身近な場所にもいたりするんですよね。それがもう嬉しくて、例えば、授業の朝一限が8時半か9時から始まるってなっても、朝3時半に起きて自転車でゲンゴロウを捕りに行って、それで一限の時間に長靴を持って現れるみたいな・・・(笑)」

フィリピンとニュージーランドで虫とり!

※フィリピンで虫とりをしていた時期があったそうですね。それはどうしてなんですか?

「子供の時から、もうひとつやってみたいことがありまして、外国で虫を探してみたいっていうのは、ひとつの夢としてあったんですね。僕たち子供の時から昆虫図鑑を見てきましたけど、それってやっぱり日本のフィールドの中での情報だったりするじゃないですか。

イメージ的にポケモンを好きなかただと、新しいヴァージョンが出たら、どんなやついるんだろうみたいな、ちょっと気になるじゃないですか。日本の地図から出たら、どんなやつがいるんだろうみたいな気になっていて・・・。

で、フィリピンっていう国は当時は、意外と物価も安くて語学留学とかがすごく盛んな国だったので、語学留学も兼ねて1回行ってみようかなと思って・・・。で、行った時に何て言うんだろうな・・・予想通り、やっぱり思った通り知らない虫ばっかりでした。

日本だと当時、ある程度、虫をわかるようになっていたので、これはあれ、これはあれって、わかっていたんですけど、(フィリピンは)わからないものだらけだったんですよね。右を見ても左を見てもわからない虫がいっぱいいて、それがなんか子供の時のわからないなりにドキドキしているって体験に戻ったような感じで幸せでした」

●どれぐらいの期間、フィリピンに行ってたんですか?

「フィリピンはたぶん1ヶ月から数ヶ月くらいしかいなかったと思うんですけど、いる間にちょうど(北海道)大学から、お前もう留年だと(笑)、ちょうど夏ぐらいだったんですけど、留年だって連絡が来まして、そこでニュージーランド行きを決めた感じがありましたね」

●フィリピンからニュージーランドに・・・???

「そうなんですよ。フィリピンで僕、普通に山の中をふらふらしていたんですけど、その時たまたま、ある旅人に出会って、日本人のかたでニュージーランドにワーキング・ホリデーに行ってきたみたいなことを言ってたんですね。

ニュージーランドにワーキング・ホリデーで行けば、働きながら滞在できるし、お金も稼げるし、遊びもできるみたいな、楽しみながら滞在できるよみたいなことを・・・全然そのかたは虫は関係なかったんですけど・・・聞いて、で、その時は8月だったんですよ。

だからこれから一旦、日本に戻って大学に行っても、どうせ留年だし、なんかつまんないなって思ったんですよね。なにより日本は寒くなっちゃうし・・・でもニュージーランドだったら南半球なので、季節が逆で暖かいと思って、じゃあちょっと半年間、休学してニュージーランドで虫とりするか〜みたいな、虫とり修行に行ってくるか〜みたいな感じでふらっと行きましたね」

●親御さんに相談とかされたんですか?

「めっちゃ怒られました。何を考えてんの? みたいな・・・めちゃめちゃ怒られて、せっかく北海道大学に入学できたのに・・・運良くですよ。僕なんて偶然、大学に合格できたのも、たまたま入学試験の生物でクワガタの問題が出たんですよ。それでたまたま合格できただけなのに、なんで勉強しないんだ! みたいなことを言われて、あぁ〜と思って(笑)。まあでも、来年から頑張るからニュージーランドで半年、好きにさせてくれって言って、ニュージーランド行きましたね」

(編集部注:休学してニュージーランドに行った牧田さん、お金がなかったので、アルバイトをしながら食いつなぐ生活だったそうです。それでも、想像を絶するカミキリムシに出会い、ドキドキ・ワクワク!

幸運なことに現地の研究所で世界的な昆虫学者に出会い、なんと研究に誘われ、厳しい規制のある保護区での採取ができるように、許可まで取り付けてくださったそうです。そして「ホソカタムシ」の新種を発見、論文の書き方なども細かく教わり、先生と一緒に発表することができたそうですよ。

牧田さんいわく、もともとは内向的な性格で知らない人が怖かったけれど、フィリピンやニュージーランドで、もまれて、何も怖くなくなったとか。北海道大学に戻って2年目から気合が入り、しっかり勉強し、めでたく卒業! その後、東京大学大学院で博士号を取得されています)

虫とりは秋!?

※番組前半では、牧田さんの驚くべき虫とりのエピソードをご紹介しましたが、ここからは先頃、出された本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』をもとにお話をうかがっていきます。

●この本には、これまで培ってきた虫とりのテクニックやワザが網羅されていて、この本さえあれば、あらゆるフィールドで虫とりができると思います。

9月中旬から10月にかけての虫とりは、やはりアキアカネなどのトンボや、秋に鳴く虫、コオロギあたりでしょうか?

「そうですね。鳴く虫たちが多い(時期ですね)。特にカマキリとか今まさにいっぱい出ていると思いますし、あとは糞虫っていう動物の糞に集まるコガネムシがいるんですけど、そういう糞虫の仲間も秋はすごく盛り上がる季節かなと思います。

あと、ゴミムシっていうちょっとマニアックで申し訳ないんですけど・・・ゴミムシって言っても汚くないですよ。すごく綺麗な種類がたくさんいる仲間です。ジメジメした場所なんかに多いんですね。河川敷とか池の近くとか、ジメジメしたようなところを観察してみると、すごく綺麗なゴミムシという、青とか赤とかいろんな色に輝くんですけど、そんな仲間も結構いるかなと思っています」

●虫とりって夏のイメージが強いんですけれども、秋とか冬でも虫とりはできるんですよね?

「意外とみなさん(虫とりは)夏だと思いますよね。でも僕とかすごく虫好きな人は実は、8月のいちばん暑すぎる時ってそんな虫とり行かないんですよ。暑すぎる時ってやっぱり虫も少ないので、標高の高い涼しい場所に虫とりに行ったりするんですね。

実は秋のほうがいろんな虫が出てくるんですけど、仲間によっては秋に鳴く虫とかいっぱい出てきますよね。あとは冬でも少ないながら活動している昆虫がいたりとか、冬だからこそ越冬している昆虫たちをゲットすることができたりとか、季節によって楽しめるので、夏に限らず楽しんでほしいと思います」

●例えば10月以降ですと、どんな昆虫が見つかりますか?

「そうですね・・・10月から11月ぐらいだと、おすすめの蛾がいて、ウスタビガっていう、すごく大きくて可愛い蛾なんですけど、顔を見ていただくと、ぬいぐるみみたいな蛾なんですね。手のひらくらいある大きい蛾なんですけど、すっごく可愛くて、オスが茶色でメスが黄色なんです。山手とかに行った際には灯りとかに飛んでくることもあるので、観察してほしいなと思います」

●フィールドのどの辺りを注意深く見ると見つけやすいとかありますか。コツがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど・・・。

「ウスタビガに限らずですと、やっぱり森を歩いていて、もちろんお花に来る虫とか池の周りを飛んでいる虫とかがわかりやすいですよね。そういう虫はくまなくチェックしたほうがいいと思うんですけど、例えば朽木があるとか、石ころがあるとか、そういうものの下を見てみるとか・・・。

咲いているお花に虫がとまってなくても、そのお花の裏側を見てみるとか、周りの下草を見てみるとか、虫になったらこういうところにも隠れちゃうんじゃないか、みたいな視点で見てみると観察しやすいかなと思います」

●子供の頃から虫が大好きな牧田さんですけれども、虫たちがいる自然環境の変化っていうのは、どのように感じてらっしゃいますか?

「これはまさに虫を飼っていて、すごく感じていますね。僕が子供の時はまだそこそこいたけど、かなり減ってしまった昆虫もいたりとか・・・一方で僕が子供の時はほとんどいなかったけど、数がぐんって増えてしまった虫、例えば温暖化によって増えてきている昆虫とかもいますね。

あと外来種っていう言葉を聞いたことあるかたは多いと思うんですけど、人が持ち込んだことによって増えてしまった昆虫もいればって感じで、本当に昆虫たちは環境の変化にすごく敏感な生き物なんで、いろんな理由で昆虫たちは増えたり減ったりしていますね」

(編集部注:虫とりの基本として、まず、牧田さんがあげてくださったのは、必ず長ソデ・長ズボンで行くこと。危険な虫、例えば、スズメバチやマダニから自分を守るためにも服装には注意してくださいとのこと。

また、虫とりに夢中になると、崖や池に気づかず、落ちたりすることもあるので、必ず大人と一緒に行ってくださいとのことです。

虫はどこでも捕っていいわけではなく、禁止されている場所もありますので、事前に調べて、必要ならば管理者に許可をとっておくことも大事になります)

昆虫は人間が地球を知る「鍵」!

※昆虫ハンターとして、一生のうちに出会ってみたい虫は、どんな昆虫ですか?

「これはもういっぱいいるんですけど、やっぱりあの〜・・・ありすぎてなかなか難しいかもしれないんですけど(笑)、ひとつあるのはいろんなところに行ってみたい、アフリカだったりとか南米だったり・・・。日本とかアジアとかオセアニアとかではいろいろ虫とりしますけど、まだアフリカに行ったことがないので、アフリカのすごい昆虫たちに出会ってみたいなっていうのはあります」

●アフリカは、やっぱり魅力的なフィールドですか?

「そうですね。もちろん輝かしい昆虫たちがいるんですけど、誰も行ったことがない場所がまだあると思うんですね。誰も昆虫を探したことがないような場所って、もちろんあると思うので、アフリカの誰も行ってない場所に行って、虫を探してみたいっていうのはありますね」

●昆虫博士の牧田さんとしては、今後どんなことを解明していきたいですか?

「地球の環境は刻一刻と変化していますよね。例えば、温度が上がったりとか、湿度が変化したりとかって言うのは各地であると思うので、そういうことを昆虫を通してわかるような・・・昆虫はやっぱり人間が地球のことを知る上で、大事な大事な鍵となる生き物だと思うので、そういう昆虫の魅力をみなさんに、よりお届けできるようになっていきたいと思います」

●では最後に『昆虫博士・ 牧田 習の虫とり完全攻略本』をどんなふうに活用してくれたら著者としては嬉しいですか?

「究極ですけど、虫のことを知るためには、どんな図鑑を読むよりもどんな先生に話を聞くよりも、まず虫に聞くしかないんですよね。ただ、みなさん自然の中に行って虫を探すってなると、なかなか思い通りにいかない時とかもあると思うんですよ。

なのでまず、虫を探すためのきっかけというか、お供としてこの本を活用していただくと、虫のことをより学びやすくなるんじゃないかなと思っています。この本と一緒にぜひ虫とりに出かけてほしいと思います」

(編集部注:昆虫は、わかっているだけで100万種ほどいるとされていますが、牧田さんによると、2000万種以上ともいわれていて、新種は毎年のように見つかっているそうです。まさに地球は「昆虫の惑星」! そんな地球に生まれた牧田さんの昆虫熱は、ヒートアップする一方かも知れませんね)

INFORMATION

牧田さんの新しい本には、これまで培ってきた虫とりのワザが網羅されています。虫とり用の網のテクニックや、樹木や草むら、朽木など、どこを見れば、虫がいるかなど、この本さえあれば、森や原っぱ、水辺など、あらゆるフィールドで虫とりができますよ。また、虫をつかまえるための、いろいろなトラップの紹介、さらに牧田さんが大好きなゲンゴロウの飼い方なども載っています。

ぜひこの本を持って、お子さんと一緒に虫とりに出かけましょう!

小学館から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09227443

牧田さんのYouTubeチャンネル「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」もぜひ見てくださいね。

◎「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」:

https://www.youtube.com/channel/UCe6DM7O_OrLrg7ZmkfDJz8w

2025/9/21 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. MAN I NEED / OLIVIA DEAN

M2. CRAZY FOR YOU / MADONNA

M3. GOOD TIMES / BORN CRAIN

M4. MY LUCKY DAY / BRUCE SPRINGSTEEN

M5. 鈴虫を飼う / スピッツ

M6. NOBODY KNOWS / THE TONY RICH PROJECT

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/9/14 UP!

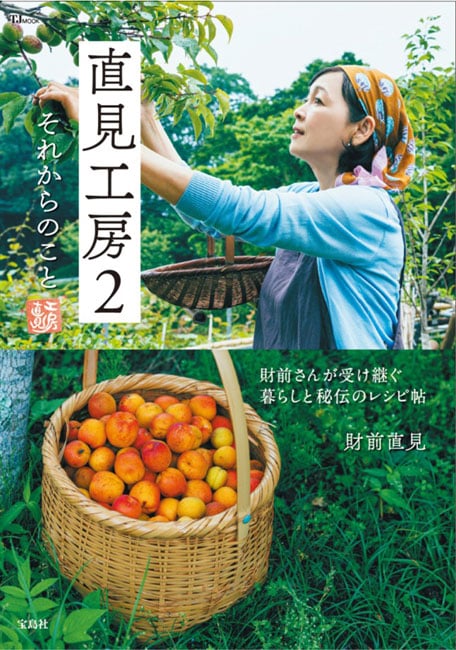

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、俳優の「財前直見(ざいぜん・なおみ)」さんです。

テレビドラマや映画などで大活躍の財前さんは、2007年に東京から、ふるさとの大分に移住され、ご実家がある国東半島の里山で野菜などを作り、自然に寄り添う生活をされています。

その暮らしぶりは、テレビ番組などで発信されていますが、先頃、宝島社から出された新しい本『直見工房2 それからのこと〜財前さんが受け継ぐ暮らしと秘伝のレシピ帖』には、ふるさとで、生き生きといろんなことにチャレンジされている財前さんの暮らしぶりが満載なんです。

きょうはその本をもとに、野菜やお米づくり、古民家を取り壊して建てた新しいおうち、そして手作り調味料や簡単レシピのお話などうかがいます。

☆写真協力:『直見工房2 それからのこと』(宝島社)

撮影:深澤慎平、江口 拓

じいじ、ばあばがいる環境

●今週のゲストは、俳優の財前直見さんです。きょうは現在、お住まいの大分県からここ海浜幕張のスタジオまでお越しいただきました! ありがとうございます!

「こちらこそ、ありがとうございます」

●改めて、よろしくお願いいします。

「よろしくお願いいたします」

●財前さんのふるさとが、大分県の国東半島の南部にある杵築(きつき)市というところなんですよね?

「はい」

●2007年に東京から大分に移住されたということですけれども、どうして移り住もうと思われたんですか?

「これはもう子供が生まれたことが、第一のきっかけというか・・・やっぱりいろいろ考えた時に食育とか、あとはじいじと、ばあばがいる環境とか、大分は温泉があるので温泉につかりに行くとか、そういうのがあって・・・簡単に言うと夏休みに実家に帰ったら、居心地が良くて居座ちゃった的な(笑)そんな感じでしたね」

●私も今年の5月に息子が生まれたんですけど、やっぱり自然豊かな場所で(子育てしたい)っていうのはすごく感じます。

「ですよね~。いろんな経験させたいなと思って・・・」

●そうですよね。ご実家があるのは、どんなエリアなんですか?

「山とか田んぼとかある、ぽつんと一軒家的なことではないんですけど、近くにコンビニはないし、山の中といえば、山の中ですね(笑)」

●財前さんのおうちの敷地にも、田んぼとか畑があるんですか?

「そうですね。うちの田んぼは今、営農集団というところに麦と大豆を植えてもらっているんです。お米は、あるかたの田んぼをお借りして、田植えとかをさせてもらっているっていう感じですね。基本的に畑仕事はじいじの担当なんです」

●そうなんですね。

「私も母とふたりで、月に2〜3回は(手伝いに)行きますね」

築133年の古民家を建て替え

●ではここからは、財前さんが先頃出された新しい本『直美工房2 それからのこと』をもとにお話をうかがっていきたいと思います。この本には大分での暮らしぶりや、家族で育てた農作物を活かしたお料理のレシピなどが載っていますよね?

「そうですね」

●どの料理も美味しそうです。個人的には「にんじん丸ごとグリル」が斬新で、特に気になったんですけれども・・・。

「今回は(野菜は)スーパーでも買えてチャレンジできるものっていうのを結構心がけて(作りました)。にんじんは、ただ焼いただけなのに美味しいっていう(笑)」

●本当にそうですね! 驚くほどの甘さになるっていうことで、丸ごとオーブンに入れて、じっくりグリルするだけってことですよね。

「スーパーに売ってたりする野菜を、珍しいものもうちは結構あるんですけど、今回の本は手っ取り早く、誰でも作れるっていうのを意識して作りました」

●レシピ本としても楽しめますよね。今回の本は、4年ほど前に出された1作目の『直美工房』の続編的な内容になっているということですよね?

「そうですね。前回と何が違うかって言うと、“それからのこと“っていうのが結構あって、いろんなことにチャレンジしました。まず、いちばん大きな出来事というのは、築133年の古民家を建て替えたっていうところですね」

●新しいおうちになっているってことですよね?

「そうですね」

●(財前家が)代々暮らしてきたその古民家をとり壊してっていうことですよね?

「そうです。シロアリちゃんにやられていて、家が傾いていたんですね。蔵とか残したかったんですけど、残すほうがお金もかかる・・・で、昔使っていた家の梁とか、煤竹(すすだけ)とか、そういう古いものも活かせるようなおうちにしたいなと思っていたんですね。

そこにテレビ番組(の企画)が入ってきたので、梁で囲炉裏テーブルとか、煤竹で天井に新しいオブジェを作るのも、自分たちで手掛けることをさせていただいたので、すごくいい経験になりました」

●こういう家にしようとか、コンセプトみたいなものはあったんですか?

「畑仕事とかが楽しいと思えるような、美味しくいただくっていうのが、すぐできたらいいな~って思っていて、昔、牛小屋だったところにキッチンを置いたんですよ。

昔で言う土間みたいに土足で上がれるようにしていて、そこで全部、食べるまで完結するっていう、畳の部屋があったりとか・・・。母屋のほうがすごく居心地はいいと思うんですけど、みなさん(うちに)遊びに来られた時に、もと牛小屋のほうにみんないるんですよ(笑)。

そこは靴を脱がなくてもいいし、採れたて野菜をそのまま洗って、キュウリをかじったりとか、そういうことができるので、みなさん、なんとなくそっちのほうに来ますね」

●へえ~、そうなんですね。仕事で家を離れて久しぶりに家に帰った時とか、やっぱりこの家いいな~って思われたりします?

「それよりも野菜のことが気になっていますね。どこまで大きくなっているかとか、カラスにやられてないかとか・・・(笑)」

お米づくり、みんなで手植え

●この本からは新しいおうちを拠点に、まさに工房のように、家族みんなでいろんなことにチャレンジしながら暮らしている様子がうかがえます。畑ではいろんな作物を育てていらっしゃいますが、ここ数年のいちばんのチャレンジで言うと、お米づくりですか?

「そうですね。お米も今、機械で植えるので、あっという間に(田植えが)終わっちゃうんですよね。

昔ながらの“手植え”をしたいって、わがままを言いまして、手伝いをしてくださる近所の方々が、田んぼを貸していただいているかたもいるんですけど、一斉にずら~っと横に一直線に並んで、“せーの!”とか言って植えて、“はい! これ終わったよ! 1メートル下がって〜”みたいな、そういうことをやらせてもらいました。

やっぱり人と人とが一緒に作物を植えていくことが、昔の良さでもあったので・・・お昼になったら“小昼(こびる)”と言って、おにぎりとか、そういうのを畑仕事のあとにみんなで食べる、わちゃわちゃやる、みたいなことがもう一回再現できたら嬉しいな~と思って、みんな呼んでやっていたりとかしているんですけどね」

●人手も必要ですけど、確かにその分、みんなでワイワイやるのは、楽しそうですよね。

「そうですね。やっぱり都会にいると、なかなか土に触る機会がないですよね」

●ないです。

「裸足で(田んぼに)入ると危ないんですけど、それでも土の中に手を突っ込んだり(笑)とかっていう作業・・・うちに来てくれた『直美工房』のスタッフも一緒に(苗を)植えたんですよ。そうするとやっぱりみなさん“(お米)一粒一粒が愛おしくなる”っておっしゃってくれていますね。

で、うちに古い脱穀機があって、脱穀するのも結構大変なんですよ。唐箕(とうみ)っていう空気を送って良い米と悪い米を分ける機械があって、それもうちの田舎から出てきたので、そういう作業をしているとやっぱり飛ぶんですよ、いろんなところに米が・・・“もったいない~”ってかき集めて(笑)」

●そうなりますよね。

「そうなんです。かまどを作ったので木をくべて、お釜でご飯を炊くのが最高の贅沢だな~と思っていますね」

●美味しく炊くコツとかあるんですか?

「浸水させておいて、炊く前に氷を入れるとか・・・」

●お釜でご飯・・・美味しいですよね?

「美味しい!」

●いいですね~。

「井戸水なので美味しいです!」

●農作業の合間に食べるおむすびは、具材を入れたりとかされるんですか?

「塩むすびをひとつ作ったとして・・・うちは味噌も結構いっぱい作っているので、いろんな味噌を試しに・・・にんにくの葉の味噌とか、柚子味噌とか、ふきのとう味噌とか、そういうものを採れた時に味噌にしておくと結構長く持つので、そういう使い方をしています」

財前家の万能常備調味料

※財前家ではお味噌や調味料、シロップなど、なんでも手づくりしてオリジナルもいろいろありますよね?

「そうですね。でも簡単なんですよ。たとえば梅しょうゆ、しょうゆ梅ですよね! 要は青い梅を醤油と砂糖に漬けておくだけで、しょうゆ味のカリカリ梅になって、そこに漬けておいた汁が梅しょうゆになるので、それをそうめんのつゆにしたりとか・・・」

●美味しそう!

「あとキュウリにかけたりとか、っていうことをしているだけなんで・・・あるものを使っているっていう(笑)」

●梅と砂糖と醤油を1対1対1の割合で漬けるんですか?

「1対1対1。そうです、そうです!」

●万能常備調味料になりますね?

「そうです、そうです!」

●ストックしておくと良いですよね。

「簡単なんで(梅が)できた時にそれをやっておくだけです」

●あと、ゆず味噌も美味しそうでした。

「ゆず味噌も美味しいですよ」

●ゆずと砂糖と味噌とみりんで・・・?

「そうです!」

●簡単に作れちゃうんですよね。

「簡単ですよ! こねるだけなんで・・・こねるだけって言ったら変だけど(笑)」

●「ゆず味噌チキンソテー」が本に載っていましたけど、いつものチキンソテーにゆず味噌をソースとして添えるだけで、本当に美味しそうなチキンソテーになっていましたね! ご飯が進みそうだな~と・・・。

「そうですね(笑)。ほかにもゆず味噌がひとつあれば、ピザの上に載せたりとか、そういうこともできますね」

●そういうのは財前さんが考えるんですか? アイデアが浮かんでくるんですか?

「アイデアっていうか、あるもの使おうっていう(笑)」

●すごい!

「単純に、あるから使ってみようって思うだけなので、合うかな~とか思いながら・・・」

●日本茶好きの番組スタッフが本を読んで、これすごいと思ったのが、お茶の葉の手づくり・・・お茶の葉も作るんですね?

「そうですね。八十八夜に飲むお茶は1年間、健康で過ごせるっていうこともありますからね。たまたま、うちの庭っていうか、石垣のところにお茶の葉の木があって、ちょうど八十八夜の頃に新茶が採れるので、それを摘んで蒸して炒って作っていますね」

●ブレンドとかもするんですか?

「ブレンドは、よもぎだったりとか、びわの葉だったりとか、そういう葉っぱを蒸したりとか干して、お茶っ葉にするっていうのはやっていますね」

●そうなんですね。9月から10月にかけて収穫する作物は、どんなものがあるんですか?

「これから栗とか柿とかもできてきますし、うちはパパイヤがもうそろそろ・・・」

●いいですね。

「パパイヤ、美味しいですよ! 果物として、ではなくて、青パパイヤ」

●健康にも良いって、言いますよね。

「珍しいところで言うとヘチマですね。美味しいです」

●いいですね。あと大分で言うと、かぼすも有名だと思うんですけど・・・。

「はい、かぼすも採れます! 財前さんのお宅にも、かぼすの木があります」

●かぼすで作るのは、やっぱりジュースになるんですか?

「そうですね。ジュースがいちばん手っ取り早いかな~。ほかにかぼす胡椒とか、あと皮はもったいないのでピールっていうお菓子にしたりとか、砂糖煮とかね。あとポン酢、かぼすポン酢にするとか・・・」

●皮まで隅々まで使い切るっていう感じですね!

「そうです、そうです!」

人間も生き物

※大分に戻って18年ほどが経ちました。日々、自然に向き合う暮らしはいかがですか?

「自然が相手なので・・・この前は芋を全部イノシシにやられたり・・・でも、イノシシさんが美味しくいただいたなら、まあいいか~と思いながら・・・。

やっぱり自然と共存する、人間が偉いわけじゃなくて、人間も生き物なんだって思っているので、まあいいかって思って、美味しくいただいてくれたなら、いいやと思いながら・・・。

でも、採れた作物をそのままいただくとか、やっぱり新鮮野菜、その季節のものをいただくっていうのが、多分私の中ではいちばん人間の薬になるというか、そういうもので(体は)作られているから、保存食とかもしますけど、季節のものをその季節に食べるのが、いちばん体にいいんだなって思っているので、そういう暮らしができるのってすごく贅沢だな~と思っています」

●田舎暮らしと言っても、財前さんの場合はどんどん世界が広がっているようなイメージがあるんですけれども・・・。

「やっぱり農作業をしていると、女優業とは全く違って、いろんなかたとお知り合いになれるといいますか・・・今(手首に)付けている七島藺(しちとうい)(*注1)の岩切千佳(いわきりちか)さん(*注2)とか・・・今ミサンガを付けているんですけど・・・」

●可愛らしい色がいろいろあるんですね!

「色も付けてくれて・・・(七島藺は)国東地方にもともとあって、うちのじいじは子供の頃(手伝いをしていて) “こんな面倒くさい作業、いやだ!”って投げ出したぐらいなので、だんだん七島藺農家さんが少なくなってきて、7軒だったのがちょっと増えて、今は9軒なんですけど・・・で、何かお手伝いできることはないかな~って思いながら・・・。

そういう七島藺農家さんとか、イチゴ農家さんとか、そういうかたと知り合って、どんどん広がって、また違う世界が見られて楽しいんですよね」

●七島藺っていう畳の材料として作られる植物ですね?

「そうです。畳表ですね」

●知らなかったです、七島藺!

「丈夫なんですよ。だから鍋敷きとか、そういうのに向いているんですよね、火にも強いので」

(*注1)「七島藺(しちとうい)」は、大分県の国東半島だけで生産されているカヤツリグサ科の植物で、畳の材料になるとのこと。茎の断面が三角形という特徴があり、とても丈夫なので柔道の畳に使われてきたそうです。

詳しくは「くにさき七島藺振興会」のサイトをご覧ください。

http://shitto.org/

(*注2)岩切千佳(いわきりちか)さんは「くにあき七島藺認定工芸士/七島藺作家」。作品や活動については以下のSNSをご覧ください。

https://www.instagram.com/chika_iwakiri/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004325019295

●新しいおうちに名前をつけられたそうですね。どんなお名前なんですか?

「はい、『財遊舎』と言って、漢字で言うと財前の“財”に、“遊ぶ”、田舎の“舎”・・・“財前さんが遊ぶ田舎”っていう、わかりやすい名前なんです (笑)」

●どんな思いが込められているんですか?

「私が遊びたいがための家なんですけど(笑)、(遊は)ローマ字で書くと、あなたっていう“YOU”をつけたので、“あなたも一緒に私と財遊舎で遊びませんか?”みたいな意味があるんですよね」

●素敵な名前ですね。今後その「財遊舎」を拠点にどんなことをやっていきたいですか?

「やっぱりさっきの七島藺みたいなこともそうなんですけど、土づくりとか、あともともとある在来種・・・大分で言えば“もちとうきび”とか、“白なす”とかあるんですね。そういうものを植えて、なくなってしまいそうな野菜がもうちょっと広がっていけばいいなと思っているんですよね」

●改めてになりますけれども、最後に新しい本『直美工房2 それからのこと』を通して、どんなことをいちばん伝えたいですか?

「東京とかにいると、なかなかできないって思ってらっしゃるかたがいると思うんですけど、さっき言ったように(しょうゆ)梅も簡単にできるし、ジュースも簡単にできるので、とにかく何か、この本を見て、“あっ、自分でもできるかもしれない!”って、にんじんも焼くだけだし・・・これからそういうチャレンジをして、いろんなアレンジをしてもらえたらいいなと思っています」

●ありがとうございます!

INFORMATION

財前さんの新しい本をぜひ読んでください。ふるさと大分で、じいじやばあば、そしてゆかいな仲間たちと、生き生きと生活されている財前さんの暮らしぶりが満載です。丹精込めて育てた作物を使った、とっておきのレシピ、生活の知恵や道具のほか、新しいおうちが豊富な写真とともに紹介されています。見ているだけで田舎暮らしの豊かさが伝わってくる一冊です。

宝島社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

2025/9/14 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. NO ONE / ALICIA KEYS

M2. FAMILY / MONDO GROSSO

M3. THE CHALLENGE / THE STAPLE SINGERS

M4. FOR ONCE IN MY LIFE / SPIRAL STARECASE

M5. オノマトペISLAND / 山下達郎

M6. Heaven’s kitchen / BONNIE PINK

M7. DIE WITH A SMILE / LADY GAGA & BRUNO MARS

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/9/7 UP!

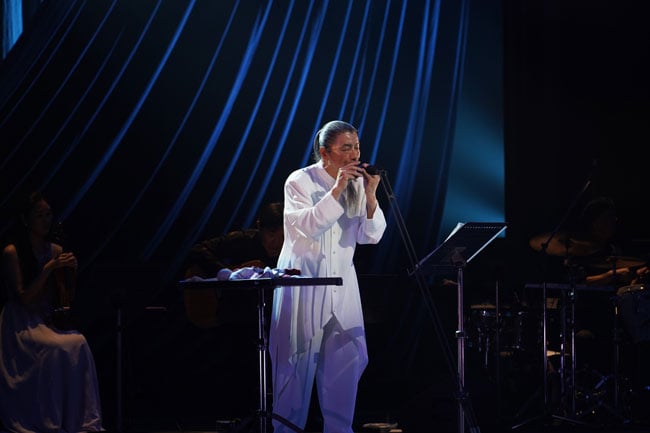

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、オカリナ奏者の「宗次郎」さんです。

オカリナの第一人者として知られる宗次郎さん、今年でオカリナと出会って、なんと50年! レコード・デビューして40年! になるんです。

きょうは50年前に出会ったオカリナの師匠のことや、茨城県常陸大宮市の里山にある「オカリーナの森」、そして最新作『すべては自分の心の中に』に収められた楽曲のことなどうかがいます。

☆写真協力:風音工房

唇がオカリナにピッタリ!?

※宗次郎さんは、オカリナと出会って今年で50年ということですが、いつ頃、どこで出会ったんですか?

「1975年だったと思うんですね。僕は群馬県館林市の出身で、当時20歳そこそこだったんですが、うちの兄がタウン誌を作っていたこともあって、いろんなかたをご存知だったんです。

そのなかで“オカリナを作っている素晴らしい人がいるから、一度行ってみないか“と、兄から誘っていただいて連れていってもらったんですね。そのかたが当時、オカリナの第一人者と言われていた火山久(かやま・ひさし)っていう先生、のちに弟子として入るんですけど、そういう火山先生だったんです」

●いきなり師匠に出会ったっていうことですか?

「そうです。先生といきなり出会って、その先生の(オカリナの)音を聴いてびっくりして、世の中にこんなにもいい音のする笛があるんだと思って、感動しましたね」

(編集部注:のちに師匠になる「火山 久(かやま・ひさし)」さんは当時は、現在の栃木県佐野市飛駒の山奥に工房を構え、お弟子さんがふたりいたそうです)

※火山さんのオカリナの音色に感動し、週末、工房に遊びに行くようになった宗次郎さん、弟子入りのきっかけになった、こんな出来事があったそうです。

「僕は縦笛が大好きで、先生の所に行く前から縦笛も自己流で吹いていたんですね」

●そうですなんですね。

「なので、先生から(オカリナを)一本“ちょっとこれ、ヒビが入ってんだ、キズなんだけど、持ってって練習してみなさい“って言われたんですね。それで、もう嬉しくなっちゃって、帰ってから毎日・・・その時はアルバイトぐらいしかやっていなくて、フリーでいたので、時間がたっぷりあったから、帰ってから毎日吹いていたんですよ! もう昼も夜も!

それで先生の所へ時々通っていて、1ヶ月ぐらい経った頃に(先生が)“どうだ?宗ちゃん、少しは上手くなったか?”って言ってくれて、“ちょっと吹いてみなさい。レッスンしてやるから吹いてみなさい”って言われたんですよ。

その時に僕は歌も歌っていて、アマチュアですけど、好きでやっていたので、周りの人もフォルクローレとか『コンドルは飛んで行く』とか『花祭り』とか、そういうのが好きな人が多くて、たまたま『花祭り』を練習してずっとやっていたんですよ。

なので、先生からそう言われた時に『花祭り』をちょっと自己流で吹いたんですよ。そうしたら先生がびっくりして、“え~っ、たった1ヶ月でそこまで吹けるようになったのか? 宗ちゃん、すごいよ!”とか言って褒めてくださって、それで“一緒にやらないか? やってみないか?”って先生からお誘いいただいちゃったんです。(オカリナを始めて)1ヶ月ぐらいで!」

●師匠からのお褒めのお言葉って、すごくうれしかったんじゃないですか?

「そうなんです! もちろんうれしかったんです! ところがそこはオカリナを作る工房だったので、東京の会社と契約してオカリナを作って販売っていうか卸していたんですよね。

そういう所だったから、僕は手先が不器用なので、 “僕は不器用だから絶対(オカリナは)作れないから無理です”って、“そう言っていただくのは嬉しいけど、無理だからお断りします“って言ったら、先生が”何、言ってんだ! 物作りって不器用な奴のほうが絶対いい笛を作るぞ!”って言ってくれて、“だって、宗ちゃんの唇、オカリナにピッタリだぞ!”って、どういうわけか言われたんです」

●どんな唇なんですか?(笑)

「それがわかんない。未だにわかんないんですけど、それで褒めちぎられて持ち上げられて、それで嬉しくなっちゃって・・・“とにかく4人でアンサンブルをしたいんだ。オカリナだけのアンサンブルを弦楽四重奏のようなことを、オカリナの音だけでやりたいんだ! だからそのために宗ちゃんが必要だ!”って言ってくれてたんですよ。

要するに“ファースト・バイオリンの、トップのメロディを担当する奴がいないんだよ!”って・・・先輩がふたりいたんですけど、”メロディをちゃんと歌える奴がいないんだよ! 宗ちゃん、いけるぞ! 歌えるから絶対いいぞ!“って褒めちぎられて、それからですね」

(編集部注:火山さんに出会って、3ヶ月ほどして弟子入りした宗次郎さん、師匠のもとでおよそ3年間、毎日オカリナを作り、夕方になると1時間ほどのレッスンを受け、寝泊まりしていた小屋に戻ると、毎日、夜8時頃から朝4時くらいまで、オカリナの練習に没頭していたそうです)

いい笛は体ごと響く!?

※粘土から作るオカリナが良いオカリナになるのは、やはり土が肝心だったりするんですか?

「土によって音色が少し違うんですよね。未だに分かんないんですけど、これはいいな~と思って焼いても・・・。

僕ひとりになってからは、手に入る土を全部、名古屋周辺とか滋賀県信楽とか、岐阜とか、東海地域は車で直接行って、粘土組合みたいな所があるので、そういう所に行って買って、少しずつ試験的にやってみたいので、いっぱい買い込んで最初は実験して作りましたね」

●現在、宗次郎さんがライヴやレコーディングで愛用されているオカリナは、どれぐらいあるんですか?

「普段使っているのはケースに入れて持って歩いていますけど、12本から13本かな? あと予備にまた同じぐらいはあるんですけど、とりあえず12、13本で演奏しています」

●今までに作ったオカリナは何個ぐらいになるんですか?

「大体ですね・・・1ヶ月半ぐらいで100本か120本130本は作っていたので、1年間で1000本ぐらいは作っていましたね。ですからトータルでいうと、デビューするまでの10年間(オカリナ作りを)やっていたので、1万本ぐらいは作ったかな」

●すごいですね! 1万本の中でお気に入りの10本を選ぶ過程も大変そうですけれども・・・。

「そうですね。僕ひとりになってから、やっぱり同じように・・・ひと窯で大体100本ぐらいが入るんですけど、その中でこれは演奏に使えるかなと思うのは、3〜4本しかなかったですね。その3〜4本はとりあえずストックしておいて・・・」

●音色が違うってことですか?

「音色・・・吹き心地・・・多分、はたで聴いていると、どっちも一緒だよって、変わらないよって(笑)、きっとはたで聴いている人はそういう感じかなと思うんですね。

でも、自分が吹いてお腹の底から(音を)出さないと、いい響きって出てこないじゃないかなと思っています。体全体で吹く。だからいい笛は体ごと響く。その響きが感じられる笛がいいと思っていて、それが自分にとっていい笛ですね」

●なるほど~。

「多分(オカリナの吹き口を)くわえたらお腹の底から出さないといい音はしないので、くわえたら(お腹の下)ここまでが楽器、お腹の底から“ここが楽器なんだよ!”って思ったほうがいいと思います」

●ではここで、宗次郎さんの最新作『すべては自分の心の中に』から一曲「あの日の青空」という曲を届けしたいんですが、この曲はどんな思いを込めて作られたんですか?

「今回のアルバム自体は、ちょうどコロナの時期に作り溜めていた曲で、第2弾って感じなんです。その時期、みんな出かけるのも自粛して、どこも出かけずにコンサートも中止になったりしていて、そういう時期だったこともあって、森にいることが多かったんですね。

そんな中で、森からすごく綺麗な青空が見えるんですよ、時々いい感じで・・・。僕は空を見たりするのが好きなので、よく見るんですけど、青空がすごく綺麗だったので、そういえば、子供の頃に見た青空もこんな感じだったよな・・・みたいな、昔のことを思い出して、それでなんとなく昔の雰囲気の空気感をちょっと再現したいなと思って作った曲なんです」

(編集部注:アルバムのタイトル『すべては自分の心の中に』には、宗次郎さんいわく、曲作りをしていたコロナ禍、特に世の中が騒々しくて、何が正しいのかがわからなくなっていたと・・・。そんななか、自分の思っていることが正解だと感じ、心が決めたことを、誇りを持って、暮らしていきたい、そんな想いを込めたそうです)

アルバム・ジャケットは「鳥の巣」!?

※アルバム・ジャケットのアートワークにも惹かれました。これは鳥の巣を真上から撮った写真なんですよね?

「これは写真じゃなくて、実は僕の知り合いの絵画作品、絵なんです!」

●絵なんですか!

「栃木県の那須のほうで、今も活動している絵描きさんなんです。僕と全く同じ歳で、生年月日も同じで、茂木の出身で、僕が(オカリナを)始めた頃からのお付き合いのある友人なんです。

その彼がずっと絵を描いて、素晴らしい絵描きさんとして活動されています。この鳥の巣の絵は何十作もあって、同じじゃないかと思うけど、納得していなくて何回も描いているんです。何十作も鳥の巣があります。

鉛筆で描いたり油(絵具で)描いたり、いろんなことをやって何度も描き直しています。僕が購入したのは5〜6年前の作品だったと思うんですけど、そういう感じなんですね。

そのさきやさんっていうかたの作品を、今回はアルバムすべてに使わせてもらいました。ジャケットだけじゃなくてインナーにも使っています。ほかの絵も全部さきやさんの絵です。こんなふうにね」

●森の絵だったり・・・。

「これはカラスウリだったかな・・・鉛筆で描いた鳥の巣もあるし、これは最近、木炭で描いてあるんですけど、2年位前の作品で100号ぐらいのでかい絵・・・。

ジャケットの表紙に使わせてもらったりと、さきやさんの作品を今回いろいろ使わせてもらって、ふたりの合作みたいな・・・一度(作品づくりを一緒に)やってみたい人、お世話になりたいと思っていた人です。

(さきやさんは)すっごく温かい人で、さきやさんに会うと、心がほんのりする・・・奥様も一緒にいつもお会いするんですけど、本当に素晴らしいご夫妻なので、だから僕がほっとする人なんですよ。

それぐらい素晴らしい人で作品も素晴らしいと思っているんです。そのかたのこの鳥の巣の絵なんですけど、これは今、オカリーナの森の交流館に飾ってあるんですね。ちょっと遠くのほうに飾っておくと、鳥の巣っていうよりも人の目に見えてくるんですよね。

何か自分にその目が語りかけてきている感じ、“お前は本物か?”って言われている感じ、鋭い目で自分のことを見られている感じがあって・・・それは今回『すべては自分の心の中に』っていうのと、すごくピッタリきて、それで、さきやさんのこの絵を使いたいと思って、それでご本人にお願いして、今回使わせてもらった、そういう経緯があります」

(編集部注:宗次郎さんが尊敬する画家「さきやあきら」さんは栃木県那須で創作活動をされているそうです。どんな絵をお描きになるのか、ぜひ検索してみてください)

自分の中の誇りを「音」に

※最新作には全部で13曲収録されていて、全曲、宗次郎さんの作曲です。曲作りのアイデアやひらめきは、どこから来るんですか?

「あまりわかんないんですけどね。作ろうと思ってはいないので・・・でもいつも森にいて、自然の中にいると、それだけで何かこんな音が流れてそう・・・みたいな感じがありますね。

空を見たり星空を見たりとか、結構眺めるのが好きなので、雲の流れを見ているだけで、ちょっとメロディが浮かんで来たりとかはあったり・・・この『あの日の青空』もそうだし・・・。

あと、今回1曲目に入れた『透き通るような朝に』は朝起きて・・・交流館の屋根裏に寝泊まりしているんですけど、2階を作曲するスペースにしてあって、そこにキーボードも置いてあって音が出せるようにしているんです。

コロナの時期でしたけど、パッとすごく窓の外が綺麗な、心地いい朝だったもんですから、いつでもきれいだけど、特にその日思ったのが、何かちょっと曲が浮かぶかも、やってみようかなと思って・・・。

これは(曲が)浮かんだっていうよりも、キーボードに向かって、こんな感じでいきたいなって、ちょっとやってみたら、そのままメロディがつながっていって・・・それを少しずつ、次の日もまた少しずつやっていきながら仕上げていくんですけど、始まりはそんな感じで、何か浮かんで来たかも! っていう(笑)、作ろうとはしていないことが多いですね」

●茨城県常陸大宮市に宗次郎さんは暮らしていらっしゃいますけど、やっぱり自然に寄り添う暮らしから音楽が生まれてくるっていうのが大きいですかね?

「自分の場合はそうですね。何かそこに・・・なんて言うんですかね・・・そこで暮らしていて何か自分なりのプライド、誇りみたいなものをすごく感じられるので、そういう誇りを音にしたいっていうか・・・。

タイトルは、花だったりとか空だったりとかになるけど、根本は自分の中の誇りあるものを何か音にしていきたいなっていうのがありますね。自然の中にいると、普通に木を見ても、鳥の鳴き声を聴いても、何を見ても、すべて自分とつながっているって感じはあるから、それが誇りにもつながっているような気がする・・・自然の中にいると、これでいいんだと思えるような、何かそういうプライドがどんどん築かれていくような気がするんですけどね」

オカリーナの森で、鳥と共演!?

※宗次郎さんの地元、茨城県常陸大宮市にあるオカリーナの森は、常陸大宮市の協力のもと、2008年8月に完成。敷地面積はおよそ2ヘクタール。オカリナ作りの工房などがある交流館や180人を収容できる野外ステージの音楽堂などが整備されているそうです。

ここにオカリーナの森が出来たのは、実は宗次郎さん手書きの、森に「土の音を響かせたい」という思いを書き込んだ企画書を、どたなかが市長さんに見せ、「これはいい!」と賛同した市長さんの英断があったからだそうですよ。

●森の中にある野外ステージで、宗次郎さんの演奏を聴けたら最高でしょうね。屋内で奏でるのとは、やはり違いますか?

「もちろん違いますし、何て言うんですかね・・・コンサートもやっていますから、お客様がまず違うと思うし、吹き心地もいろんな角度によって響きが変わるんですよね。こっちに向いて吹いた時はこの笛が響いて、こっち向きで吹いた時はもっと大きな笛のほうが響いたり、ぶつかって返って来たりとか、いろんな響きが楽しめたり・・・。

あと今は鳥の宝庫なんですよ、オカリーナの森は・・・。鳥がものすごくいっぱいいるので、最初の頃、まだ何も作ってない頃に低い笛を吹いたら、鳥がすごく反応して、威嚇してきましたね。誰だ!? テリトリーを荒らされているって感じで、変な鳥が来たと思ったのかも知れないけど、そんな感じでしたね。

でも今はコンサートをやると、鳥のほうも慣れてきて、ちゃんと相づちを打っていますね。『コンドルは飛んで行く』とかをやっていると、ピロピロピロ~って飛んでステージの上をぐぅ~っと通り過ぎる、ピロピロ~って、ひと声鳴いてから去っていくみたいな・・・」

●ゲスト出演してくれているんですね!

「そう! お客様が感動しちゃって! そういうことがしょっちゅうあります。だから森の中のコンサートは本当に自分も面白いなと思っていますし、お客様が喜んでくれて・・・。コンサートホールで聴いている人は一度、オカリーナの森で聴いてみたいっていう人が多いですね」

畑は宇宙!? 土の上を裸足で歩こう

※茨城県常陸大宮市に「SOJIRO オカリーナの森」を整備して17年ほど経ちました。森にはどんな変化がありますか?

「当時、森を結構、平らにして何もなかった感じだったんです。そこに自分の理想はここにこの木っていう、いろいろ自分のイメージがあったので、それを最初の年とか2年目ぐらいに少し植樹して、その植えた木がみんな大きくなっていて・・・。

畑もやりたいと思っていたから、山を整備した時に腐葉土をちゃんと横によけて置いて、全部整備してから新たにいい土を・・・腐葉土をもう1回持ってきて、それで畑にしたんですね。

最初の年は、大豆を作ると土がよくなるっていうので、畑全部一面、大豆をまず作ったんです。その畑の真ん中にお茶の木の道路を作ったんですけど、最初20〜30センチぐらいの苗木を植えたんですが、それが今こんもり立派になっていますね。

あとナラ、クヌギ、ヤマザクラ、雑木の山ですけど、秋になると紅葉と言っても黄色い葉っぱになるので、モミジがあったらいいんだけどな~と思って、実は知り合いに植木屋さんがいるので、“ここにモミジがあったらいいんですよね~“って言ったら(植木屋さんが)”持ってくっから、俺が!“なんて言って、モミジを1本植えてくれて、あっ2本だ! それがすごくよくなっていて、次の年は親指ぐらいの苗木を10本ぐらい、畑の周りに植えていたり・・・。

とにかく、その頃に植えたやつが本当に太くなってきて、秋の紅葉も今はちゃんと紅色の紅葉も、モミジの紅葉とかブルーベリーの紅葉もあるんですけど、すごく綺麗な秋の紅葉の名所のようになっています。それぐらい自慢の景色が今はできています」

●宗次郎さんは自然に寄り添う暮らしをされていて、オカリナ作りとか、土に触れていらっしゃいますけれども、都会で生活していると、やっぱり私もそうなんですけど、土に触ることってほとんどないように思うんですよね。ガーデニングとかされているかたは別ですけど、そのあたりは、どんな思いがありますか?

「やっぱり土には触ったほうがいいと思っていて、触るだけじゃなくて、畑を耕すことがすごく大事だと思っていますね。機械じゃなくて農具で・・・鍬でちょっとだけでもやってみるとか、それすごく大事なことだと思っていますね。

野菜なんか作っているって天気によってどんどん左右されるし、今年なんか特に大変ですけど、天気がよすぎて、晴れて高温になって、うちの畑も例年とは違うような感じですね。

キュウリなんて早めにダメになっちゃったりとか、夏の野菜がいつも大丈夫だったやつがダメになったり・・・でも逆に元気なやつもあったり、そういう天候のこととか地球のこと、地球環境のこととか宇宙のことまで、畑をやっていると考える思うんですよね、みんな。

だからそういう野菜を作るのは、ガーデニングでも十分だと思うし、とにかくやってみることが大事です。いろいろ考えさせられること多いから・・・。でもいちばんいいのは森に来て裸足で、手で触るというよりも裸足で歩くっていうのが、本当はやってみたいっていうか、やらせてあげたい。都会の子供たちに裸足で歩けるようにしてあげたいんですよね。

お茶の木の話をちょっとしましたけど、お茶の木が今50mぐらい、畑の真ん中にお茶の木の並木のように、お茶畑とまではいかないけど、ちゃんと綺麗にできているんですね。その間に春になるとタンポポがすごく群生しちゃうんですけど、綺麗に刈り取ると、裸足で歩けるようになっているんです。

その土の上を裸足で歩くっていうのが、人間にとってすごく大事だと思っていて・・・今、子供だけじゃなくて大人もほとんど裸足で歩いていないと思うんですよね。土の上を裸足で歩くっていうのがすごく大事だと思う」

☆この他の宗次郎さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『すべては自分の心の中に』

宗次郎さんの最新作をぜひ聴いてください。収録曲は13曲、オカリナの美しい音色に癒されるし、ほっとしますよ。インナーに曲名を入れ込んだ詩のような文章が綴られていて、宗次郎さんの想いを感じ取ることができます。そして、アートワークに使われている、宗次郎さんが尊敬する画家「さきやあきら」さんの絵にもご注目ください。CDのお買い求めは、宗次郎さんのオンラインサイトから、どうぞ。

オカリナ生活50周年記念コンサート、開催決定!

オカリナ生活50周年を記念したコンサートが11月15日(土)に東京都あきる野市の「S&D 秋川キララホール」で開催されます。宗次郎さんによれば、ストリングスやピアノ、ギターなどをバックに演奏、代表曲を網羅したベスト盤的な選曲になるそうです。もちろん最新作からも数曲演奏する予定とのこと。ほかにも続々とコンサートが決まっています。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎宗次郎オフィシャルサイト:http://sojiro.net

2025/9/7 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. 月夜のダンス / 宗次郎

M2. THE BEST OF MY LOVE / EAGLES

M3. あの日の青空 / 宗次郎

M4. 透き通るような朝に / 宗次郎

M5. LOVIN’ YOU / MINNIE RIPERTON

M6. 棚田に春が来て / 宗次郎

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/8/31 UP!

◎安藤晴美(NPO法人「おさんぽや」代表理事)

『子育て支援の「おさんぽや」〜自然体験が「生きる力」「心のお守り」に』(2025.8.31)

◎たかのてるこ(旅人/エッセイスト)

『「すみません」と謝るよりも「ありがとう」の感謝を!〜『毎日ありがとう祭り “世界最強の幸せ言葉”で 自分らしく生きる♪』(2025.8.24)

◎シェルパ斉藤(バックパッカー/紀行家)

『勇気を出してヒッチハイク! あなたにしかできないドラマチックな旅が始まる!』(2025.8.17)

◎野島智司(「かたつむり見習い」を名乗るネイチャーライター)

『カタツムリの世界〜心にもっと、道草を。』(2025.8.10)

◎中川 聡(プロダクト・デザイナー/トライポッド・デザイン株式会社CEO)

『微弱な電気を集める画期的な技術「超小集電」に注目!』(2025.8.3)

2025/8/31 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、NPO法人「おさんぽや」の代表理事「安藤晴美」さんです。

安藤さんは愛知県一宮を拠点に子育て支援や、未就学児童の自然体験活動などの事業を進めています。

2016年にお友達と一緒に立ち上げた「おさんぽや」は、2019年に法人化。ヴィジョンは「子育てはひとりではできません。子供にも大人にも、安心安全な心の拠り所をつくる」となっています。主な活動は「おさんぽ会」や「居場所づくり」「子育てまちづくり」など、子育て支援の事業を行なっていらっしゃいます。

きょうは、そんな晴美さんに小学校にあがる前の子供たちを公園で遊ばせる活動や、親子での自然体験、そしてあすの「防災の日」を前に、幼児と親御さんの防災体験のお話などもうかがいます。

☆写真協力:おさんぽや

悩み深き、子育て

※改めてなんですが、「おさんぽや」を立ち上げるに至った経緯というか背景には、ご自身の子育て経験があったからなんですよね?

「これは私の子育てが、本当に大変だったっていうのがいちばんです。すごくコンパクトに言いますと、我が家の子供がジャイアンみたいな子だったんです(笑)」

●元気いっぱいな!(笑)

「元気いっぱいと言ったら、とっても聞こえはいいんだけれど、ほかのお友達がおもちゃとかを持っていると、貸せって、すぐ取り上げちゃう男の子でした。それで母親としての私は、まわりのお母さんたちに、すみません! すみません! って謝っているお母さんでした」

●そうだったんですね。息子さんと娘さんもいらっしゃいますよね?

「子供は3人います」

●なるほど〜。

「今はとってもいい子なんですけど、今から思えば、第一子だったっていうのもあって、慣れていない子育てに試行錯誤していた時期だったんじゃないかなとは思うんですね。でも、その時は本当に何でこの子はこんなことをするんだろうって、もう心の病気になる手前ぐらいまで悩んでました」

●子供のことを理解しようとするのもすごく難しい、周りの方に助けを求めるっていうのもやっぱり難しかったんですね。

「言えなかった〜! 自分で言うのもなんだけど、真面目なんですよ、私」

●存じ上げております!(笑)

「真面目で・・・でもこれって日本人にありがちだと思っています。真面目なお母さんが多くて、しかも初めてだと、いろんな情報を集めて学んでいこうとか、正解を求めていきがち」

●完璧を求めたりとかもしますよね。

「そう。で、別にいいお母さんになりたいわけじゃないんだけど、世間の目が気になる、まさにそういう母だったっていうところで、すごく悩みが深くなっちゃった」

(編集部注:子育てがうまくいかず、悩みに悩んでいた安藤さんは「森のようちえん」に出会います。この「森のようちえん」とは、1950年頃に北欧諸国で始まった活動で、ひとことで言うと、子供たちを自然の中で遊ばせて育てる野外保育。日本でも注目され、現在は全国に団体があります。詳しくはNPO法人「森のようちえん全国ネットワーク連盟」のサイトをご覧ください)

◎森のようちえん全国ネットワーク連盟:https://morinoyouchien.org

「森のようちえん」に救われた

※そんな「森のようちえん」に我が子を通わせるようになった晴美さん、子供の変化に驚き、そして救われるような気持ちになったそうです。

「いつも児童館では、おもちゃの取り合いとか、隣の子をパンッて叩いたりする我が子が、森の中で生き生きしているの」

●お〜! 素晴らしい! 広いですし、走り回ってもいいですからね。

「そう。自分の興味があるものを常に追い求める子だったみたいで、あちこちに行って木とか葉っぱとか石とか・・・お友達っていうよりは、自分の好奇心を満たせるようなものをずっと探していた」

●出会ったんですね、素敵な場所に。

「そんな中、私も先輩お母さんたちに出会って、お母さんたちがちょっと乱暴というか、彼の強く出ちゃうところを”生きる力がある子だね”って認めてくれた」

●そういうことか、捉え方にもよりますね。生きる力っていうふうに思えますよね。

「そうして”大丈夫だよ、大丈夫だよ”って、すごく励ましてもらったんです」

●素敵〜。

「危なかった、本当に危なかった! 一歩間違ったら虐待やっちゃうんじゃないかっていうぐらい悩んでいたから、本当に苦しくて・・・」

●ものすごい出会いですね、「森のようちえん」との出会いは・・・。

「そう。で、森のようちえんは主体性を大切にするから、その子が何やってもいいし、何もやらなくてもいいっていう保証をしてくれる」

●ヘぇ〜、やらなくてもいい?

「うん、ただ空を見上げて、ごろんと寝てても大丈夫なの、寝そべっていても」

●素晴らしい! ありのままを受け入れてくれるんですね。

「まさにそんなところを私も見て安心して、私自身も”あ、私もそうやって生きていいんだ”って少し思った」

●そうですよね〜。さらにお子さんたちの成長も感じられたりしましたか?

「ここはね、喧嘩をしてもいい場所なの」

●おお〜、そうなんですね。

「子供たちの喧嘩、別に推奨はしないんだけど、ルールがあるの。1対1でやる。あとは頭、顔より上は殴らない」

●大事ですね。

「で、やめたくなったらやめる。3つのルールがあって・・・だから喧嘩が始まると割とまわりに子供たちや大人たちが集まってきて、ちょっと見守る」

●止めずに?

「止めずに見守る。やっぱりパンチすると痛いんだよね」

●自分も痛いし・・・。

「相手も痛い。でもやってみないとわからない、それも」

●なるほど!

「その姿を見て、喧嘩って・・・みんな仲良くって言われるでしょ? みんな仲良くしなきゃいけないんだけど、仲良くする前にやっぱり感情をぶつけあったり・・・特に小さい子は体で感じないとわからない部分があるんだなっていうことに気づいた」

きっかけは「恩返し」

※「おさんぽや」には、どんな思いが込められているんですか?

「私自身が森のようちえんでの経験で、子育てと自分の心も成長してこれたっていうので、私は先輩ママたちに恩返しをしたいなって思ったの。だけど、恩返しができないなっていうところで、これから子育てをするお母さんたちに向けてできることはないかなと思ったのが、この活動を始めるきっかけなんですね。森の中でお散歩をするのがすごく心地よくて・・・」

●想像するだけで幸せです。

「いろいろと考えた時に、昔の商店街で言うと八百屋さんとかお魚屋さん、あ、おさんぽやさん! みたいな、本当にそのまま(笑)」

●いいですね〜(笑)

「でもよく言われるの、おさんぽやって何するところですか? お散歩するところです! そのままです」

(編集部注:「おさんぽや」のメインの活動は、その名の通り「おさんぽ会」。2歳から6歳の児童を対象にした「やまもも組」と、0歳から未就学児の親子を対象にした「さくらんぼ組」があります。

「やまもも組」は年36回、「さくらんぼ組」は月2回の実施となっています。15名ほどのお子さんを預かる「やまもも組」は、保育士を含め、4名ほどのスタッフでケアしているそうです)

※ママと離れたがらないお子さんもいますよね? その時はどうしているんですか?

「本当に泣いて泣いて、泣いて寝ちゃうっていう子もいます、中には」

●で、そのまま連れていくんですか?

「そのままお空の下で、シートを引いて寝てます」

●可愛い(笑)

「子供が泣きたい時には大きな声で泣けばいいやんって、気が済むまで泣いて・・・でもお母さんを追う子がやっぱりいる。”一緒に帰る、帰りたい帰りたい〜”って、お母さんの車があるであろう駐車場に行きたいっていう子はいるので、私はそういう時は”じゃあお母さん、探しにいこっか”って一緒に手を引いてお母さんの車を確認しに行くけど、いないんですよね。

で、そのままぐるーっと建物をまわってきて、”もう一回、見に行く? いこっか” ってもう一回見に行くといない。それを何回か繰り返して、この子は何回くらいで納得するのかな、心が落ち着くのかなと思ったら、3回まわったら落ち着きました。で、みんなのところに合流しました」

●お母さん探し散歩を終えて(笑)

「無理やりというか、バイバイする時はちょっと強制的にバイバイはするんですけど、そのあとのその子供の心の動きに寄り添ってあげられるのは、すごく幸せなことだなと思っています」

●本当そうですね〜。親子を対象としている「さくらんぼ組」に参加するかたは、やっぱり多いんですか?

「これは本当に子供たちっていうより、お母さんお父さんの心のための場所だなってすごく思います」

●みなさんからは、どういった感想がありますか?

「これも朝、集まって、朝の会をして歌を歌って、その季節にいちばんいいところに行くんですよ、私たちは。例えば”今ヤマモモがなっているね”とか、”あの木の実があるよね”、”今お花が咲いているから、あそこ綺麗だよね”っていう・・・。

公園の中でいつもコースが決まっているわけではなく、その季節のいいところにお散歩に行くんですね。だいたい10分程度の場所なんです。なので、連なって行くのではなく、その子供の様子を見ながら、子供が”花があったね”とか、立ち止まった時に一緒にその様子を見てくださいっていう形なので、みんな結構バラバラで、それぞれのペースでお散歩を楽しまれるんですね。

普段の生活ってやっぱり、親があっち行くよ、こっち行くよ、早くしてって急かしがちなんだけど、子供が見るものに親が寄り添う時間になるので、すごくいろいろ発見をするみたいです」

●普段だと、なかなかそういう時間はとれないですよね。

「そのあと、みんなでご飯を食べるんだけど、食べる時もいろいろなシェアをする。自分の気持ちだったりとか・・・なかなかあるようでない。今自分が好きなものを話すとか・・・子供の話はよくするんだけど、自分自身の話をする機会ってあんまりない」

●確かにそうですね。

「だから、さくらんぼさんのほうは、子供もとても有意義だけど、親御さんの心のスタミナ、そんな場所です」

(編集部注:晴美さんたちが子供たちを遊ばせているのは、「おさんぽや」のすぐ近くにある一宮市の「大野極楽寺公園」。木曽川の河川敷にある公園で、その広さは38万4千平方メートル、東京ドームおよそ8個分。広大な敷地には、遊具は少ないものの、芝生広場や雑木林、野鳥の池、サイクリングコースなどがあり、四季折々の花も楽しめるそうです)

雨の日、大喜び

※公園で遊ぶ「おさんぽ会」は、天気がいいときも、そうじゃないときもありますよね。雨でも外に行くんですか?

「雨が降った日に外に出るの好き?」

●う~ん、あんまり・・・(笑)

「お母さんたちもそれ!」

●そうですよね~。

「出たくない、外に! 子供を連れて、特に! でもね、子供たちの雨の日の喜びようってすごいんですよ、もう全身で雨を受ける! なんなら水たまりにじゃじゃじゃ~って入っていって、びしょ濡れ! 長靴の中から水がじゃーって出てくる、本当に生き生きとしている姿を大人は見守る(笑)」

●なるほど~、じゃあ雨の日も?

「外に出ます。なんだけど、お母さんたちは普段、日常生活では(雨の日に外に)出せないって言います」

●へ~〜。

「ここだから出せる! みんなで見守るから出せるって」

●そういうことですね。すごく素敵! やっぱ雨の日でも(外に)出ることで、自然ってこうやって変化するんだな~とか、いろいろ感じるものがきっとありますよね。

「そう」

●ちなみに、最近は暑いじゃないですか?

「暑い~」

●そのあたりはどうなんですか?

「これは命の危険があるので、室内も借りていて、室内の涼しさを保ちながら、外に少し出て、スイカ割りをしたり水遊びをしたり・・・やっぱり家だとなかなかできないこと。水遊びもスイカ割りもできるけど、自分で用意する余裕がお母さんたちにはない。だから、できないことはみんなでやろう! っていうそんな気持ちでやっています」

●ひとりだと厳しいけど、みんなでやればできることもたくさんありますよね。

「そうなんです」

●実は私1回、「おさんぽや」さんの活動にちょっとだけ・・・。

「来てくれたよね~」

●ちょっとだけ、参加させていただきました。

「ありがとう! その節は」

●こちらこそ、ありがとうございました! 子供たちと一緒に遊ばせていただいたんですけど、その時にも感じたのが、晴美さん始め、ほかのスタッフのみなさんも、子供たちとの接し方が三枚も四枚も上手だなっていう(笑)、自然なんだけど、いろいろ心掛けていることがあるんじゃないかなって、どういうことを思っているんだろうっていうのがすごく気になっていました。私はただ単に遊んでいるだけだったんですけど(笑)、何かありますか?

「基本、見守る態勢になっていますね」

●見守る・・・。

「一緒に遊ぶのも、とても楽しいけれど、ちょっと一歩下がって、この子たちは今何を見ているのかな? どんなことを感じているのかな? っていうところに共感していく」

●そういうことですね。

「そこを大事にしているスタッフが多い」

(編集部注:ご自身の子育て中に「森のようちえん」に出会い、救われた晴美さんは、恩返しの気持ちで「おさんぽや」を立ち上げたということでしたが、年一回開催される「森のようちえん全国交流フォーラム」に参加したときにスウェーデンから来たかたと、たまたま知り合い、意気投合。

2011年にお子さんを連れてスウェーデンに行き、教育制度や子育て政策に感銘を受け、帰国後、通信教育で勉強し、保育士の資格を取得したそうです。2019年には「おさんぽや」のスタッフと一緒に再びスウェーデンを訪れ、環境教育の研修を行なったとのことです)

防災「おうちの中でかくれんぼ」

※「おさんぽや」では、防災に関連するような活動はあったりするんですか?

「私たちは防災をメインには活動はしてないんですけど、コロナ禍前あたりに防災についてちょっと学んでみようみたいな会をしました。その時はソーラークッキングをしたり、野外でいろいろと体感してみようっていうので、楽しく過ごすことができたんだけれど、コロナ禍になって、それができなくなってしまいました。

みんな一斉になっちゃったから、何が正解で、何がダメなのかがわからなくて、困ったなっていう時に、私たちの地域は南海トラフの地震がとっても心配される地域でもあったので、Zoomで集まれるじゃないかっていうことで、Zoomで集まって『おうちの中でかくれんぼ』という避難ごっこをしました」

●え~すごい! それぞれの家庭で?

「そう。Zoomでつないで、“今から警報、鳴らすからね~”って、警報を鳴らしたら“自分はどこに隠れるの? 隠れた所で上から落ちてくるものはない? この後どうやって避難するの?”っていうことを、それぞれ考えて話してもらうっていうそんな会をしました」

●お子さんたちも親御さんもそうですけど、なかなかイメージできないですよね、その時のことって。

「そうそう。やっぱり体感することで、よりわかることもあれば、“これだったら、こうしたらいいよね“って工夫することができるから、やっぱりやってみることが大事。例えば “きょうは1日、トイレを使わないようにしよう”とか、“きょうは1日、電気なしね”みたいな感じで、防災用トイレを使ってみるとか・・・意外とできない! って言っていました」

●そうですよね! 確かに。

「袋の中にするっていうのが、子供たちができなかったりするから、やっぱり一回体感しておく。非常時ってすごく緊張状態になったり、普段とは違う生活になってストレスがかかってしまった時に、トイレができるか・・・一回やっていれば、たぶんちょっとできる、子供たちも」

●本当ですね。

「だから、体験ってすごくその次の力になるっていうのは、防災も野外もそうなのかなって思うところです」

心のお守り

※今後「おさんぽや」の活動を通して、どんなことを伝えていきたいですか?

「私も今年で子育てをして20年になるんだけど、やっぱり子育てはひとりではできなかったなっていうのは、すごく思うところです。

子育てはひとりではできないんだけれども、やっぱり心の安心だったり、この人たちとやっていきたいって思う相手じゃないとなかなか難しい。人間、コミュニケーションっていうのがあるので、“あなたはあなたのままで、ここにいていいよ”っていう居場所を私たちは作り続けたいなと思っています」

●めっちゃ素敵ですね~。あとやっぱり自然との関わりもポイントになってきますか?

「そう。やっぱり自然って、ある意味、暖かいし、ある意味、冷たい部分がある。こちらがいくら雨、降って欲しくないよ~って言っても雨は降るんです! 太刀打ちできない」

●そうですよね。

「それで自分はどうするのかなって、相手に求めるんじゃなくて、自分に向かう。自然が鏡になる。自分の心のあり方はどうかなって・・・。

子供は頭では考えず、それをたぶん体感として得ることができるので、それがさっきの生きる力じゃなくて『心のお守り』、つらい時とか絶対これからあると思う。そういう環境の中で、もうこれ以上無理かもしれないって思った時に、ぐっと踏ん張れる『心のお守り』は、生きる力になるんじゃないかなって思います」

(*番組からお知らせ)

産休中の小尾渚沙さんの代わりに当番組を5カ月間、担当してくださった難波遥さんは、この回の放送がラストとなります。ありがとうございました!

次回、9月7日の放送から小尾さんが復帰します。引き続き、ご愛顧のほど、よろしくお願いいたします!

INFORMATION

「おさんぽや」の活動に共感し、支援したいと思われたかたはぜひ「子育て応援基金」へのご協力をお願いします。個人で一口3,000円から、法人で一口10,000円からとなっています。振り込み先などはオフィシャルサイトをご覧ください。また「おさんぽや」の活動についても、ぜひサイトやSNSを見てくださいね。

◎おさんぽや:https://osanpoya.studio.site/top

◎おさんぽやInstagram:https://www.instagram.com/osanpoya138/

2025/8/31 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. HIGH HOPES / PANIC! AT THE DISCO

M2. BEAUTIFUL BOY / JOHN LENNON

M3. HALO / BEYONCE

M4. I’LL BE THERE / JACKSON5

M5. HOLD ON / WILSON PHILLIPS

M6. NEVER GROW UP / TAYLOR SWIFT

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」