2020/11/29 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』の監督、そして天体写真家の「上坂浩光(こうさか・ひろみつ)」さんです。

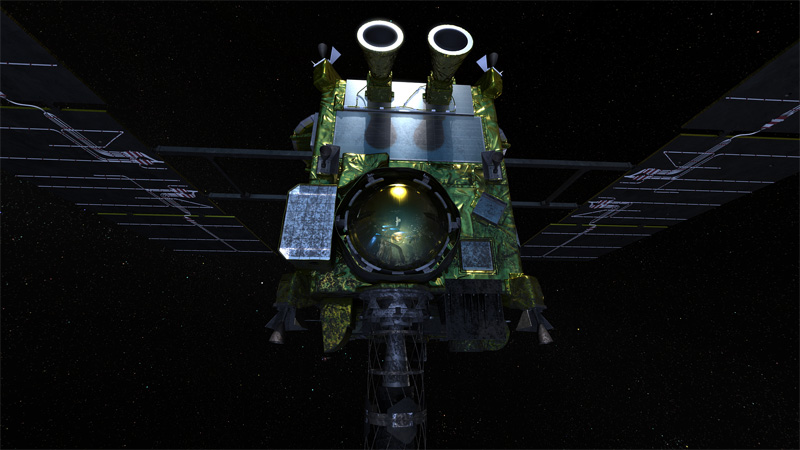

上坂さんは1960年生まれ、埼玉県出身。独自に3Dのソフトウエアを開発し、CG制作を行なってきたクリエイターでCMやゲーム映像など幅広い分野で活躍。その一方でアマチュアの天体写真家としての顔も持っていらっしゃいます。

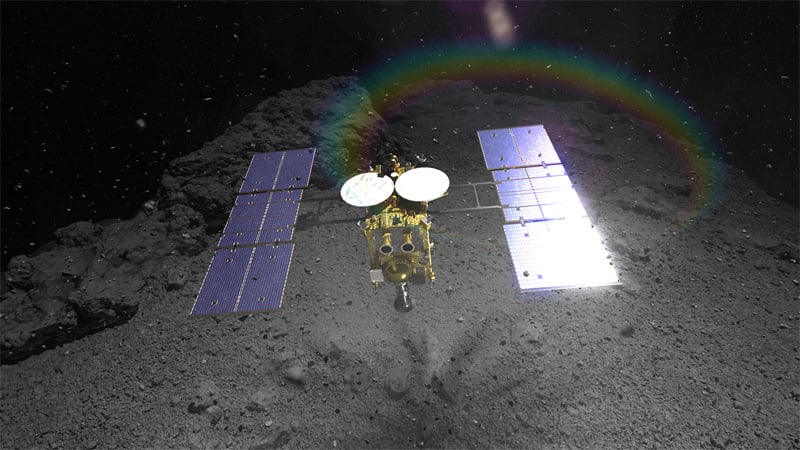

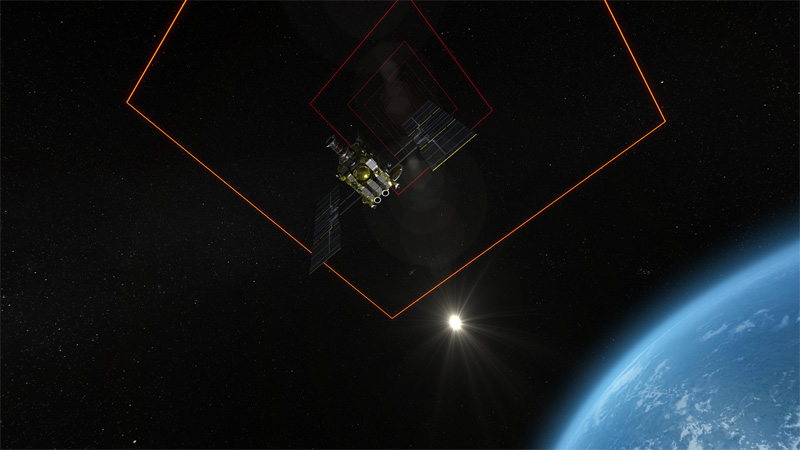

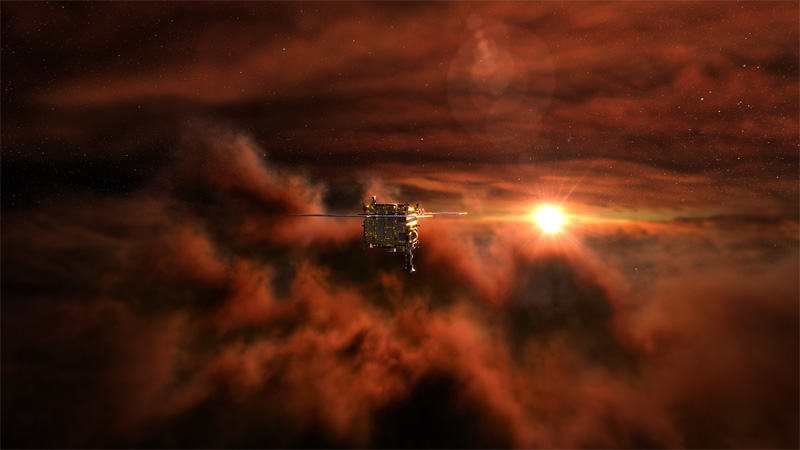

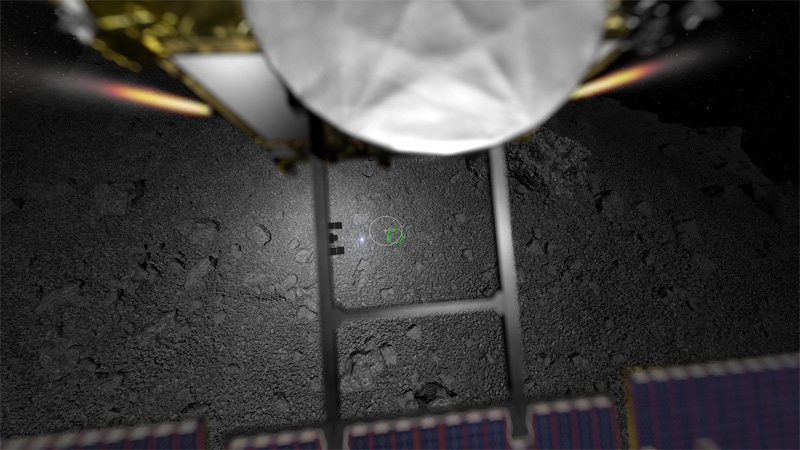

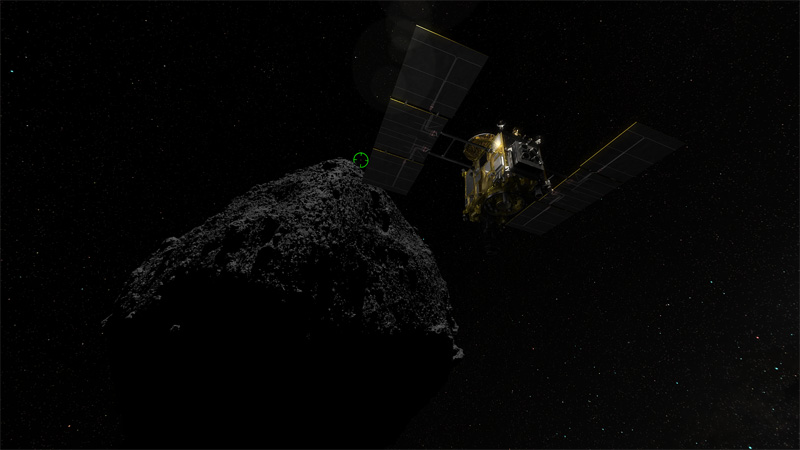

現在、全国の映画館でロードショー中の劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』は小惑星探査機「はやぶさ」と、その後継機「はやぶさ2」を描いたプラネタリウム・フルドーム映像作品3部作の完結編で、1作目の『HAYABUSA-BACK TO THE EARTH』と3作目『HAYABUSA 2-REBORN』を再編集した作品となっています。

「はやぶさ2」がいよいよ12月6日に地球に帰還予定。打ち上げられたのは2014年12月3日。課せられたミッションは小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルを持ち帰ること。地球を旅たってから6年、いくつもの困難を乗り越え、今まさに帰還しようとしています。

きょうはミッションをやり遂げようとしている「はやぶさ2」への想い、そして宇宙や天体へのロマンに迫ります。

☆写真協力:HAYABUSA2~REBORN製作委員会

天文少年の憧れ

*今回の作品についてお話をうかがう前に上坂さんがどんな方なのか、迫ってみたいと思います。やはり、子供の頃から宇宙に興味があったのでしょうか。

「そうなんですよ。もう完全に天文少年というか科学少年というのか、宇宙・科学が大好きでした。そのきっかけというのは確か小学校4年生だったと思うんですが、アポロ11号が月に初めて人間を運んで着陸しましたよね。それでもうびっくりしてですね。地球から見えている月に人間が行ったのか! っていうのは大変驚きでした。

その翌年にさらに火星大接近がありました。それをどうしても見たくて、望遠鏡を買いに走るっていう、新聞配達してお金貯めて。そのくらい熱心な少年でした」

●そういった宇宙、月、星のどういったところが上坂さんにググッときたんですか?

「なんでしょう・・・人間っていう存在を遥かに超えた大きな存在っていうんですかね。そういうものを子ども心に感じたというか。すごく大きい世界に自分はいるんだなって思った時に、それはどんな世界なんだろうっていう興味が湧いたというか。

1つエピソードがあるんです。そんな興味を持ったある日、自分の家の裏手で星をひとりで見ていたんですけれど、その時に大流星が飛びました。火球っていうんですけれども、普通の流れ星ではなくて、隕石みたいな感じなんですよ。

途中でバラバラになるような、巨大な流れ星が飛んで、通った後に痕(こん)といって、光の帯みたいなのが残るんですけれども、それを見て本当に怖くなって家の中に駆け込んだっていう思い出があります。そのくらい自分の存在を超えた大きなものがあるんだなっていうのを感じたのが、きっかけだったんだなっていう風に思います」

●そんな上坂少年は宇宙飛行士になろうとは思わなかったんですか?

「あ、思いましたよ(笑)。アポロ11号を見たときに、自分も行きたい! って思いましたね。天文学者にもなりたいと思いましたし、それと同じくらい絵を描くのが好きだったので、絵とか映像の仕事もしたいなと思っていて、結局映像の道に進んでしまうんですけれども、ここにきて2つが合わさったっていうか、一石二鳥というか」

マイ・リモート天文台!

※上坂さんは天体写真家としても活動されているんですよね?

「元々子どもの頃から望遠鏡とか天文台を、いつかちゃんと持ちたいなっていう夢があって、実は那須に私設の天文台を持っているんですけれども、そこで星の撮影をしています」

●え、上坂さんの天文台、マイ・天文台っていうことですか?

「マイ・天文台です」

●え!? それはどういうことですか? 天文台って造れるというか、自分のものが持てるんですね?

「はい、努力をすれば持てると思います。東京とか明るい場所だと星空っていうのは撮影できないので、暗いところにそういう施設があるといつでも撮れるんです。それをするために天文台を造って、さらにインターネットを使ったリモート天文台にしてあります。例えば東京のパソコンからその天文台を操作することができるので、ドームを開けて、撮影したい天体に望遠鏡を向けて、撮影することができます。

いろんな天体を撮るんですけど、いちばん好きなのが星雲の写真ですね。星雲って分かりますか? ガス状の天体なんですけれども、通常、目で見ることはほぼできないんです。ある程度大きな望遠鏡を使って長い時間露出することによって、何十時間も露出するんですけれども、そうすると見えなかったものが見えてくるっていうそういう喜びがあるんですね。

見えないものって人間は見たくなるじゃないですか!? 行ったことないところに行ってみたいとか、それと同じだと思うんですけれども、そういう星雲の写真を撮ることが多いです」

●どんな気持ちで撮られているんですか?

「撮っていくと見えなかったものが見えてきて。皆さんは信じられないかもしれないですけれど、星空を見たときに、まあ星は見えますよね? ポンポンポンと。でもその間に実は、すごくガスが広がっているんですよ。それを何十時間も露出すると浮かび上がってくるんですね。ちょっと信じられないかもしれませんが、自分で撮ってみるとすごく実感できます。

だから宇宙って空っぽじゃないんですね。いろんなものが存在しているというか、そういうガスが集まって太陽とか星は生まれるので、そういうことを知っていくととっても面白いです」

JAXAはやぶさチームとの出会い

※全国の映画館で公開され、話題になっているCG作品『HAYABUSA 2-REBORN』。なぜ「はやぶさ」の映画を制作しようと思ったのか、何かきっかけはあったのでしょうか。

「実は、映像制作の仕事を何十年もしているんですけれども、ある時JAXAさんから、“はやぶさミッション”っていう、今の“はやぶさ2”の前の、初号機のミッションの紹介映像を創りたいというお話がありまして、僕がCG制作者として呼ばれて、JAXAさんに行ったのが始まりといえば始まりですね。

その頃僕自身、実は“はやぶさミッション”っていうことをあまりよく知らなかったんですよ。ニュースで聞く程度で皆さんと同じくらいの感じだったんですけども、自分でその映像を作らないといけないってなると、そのミッションをよく知らなければいけませんよね? で、行ったら、その“はやぶさミッション”チームのメインのリーダーが一同に集まっていて、そこに通されたんです」

●ええ〜!?

「これ、すごいことですよね? まさに役得というか、一般の人はそんなこと絶対にできないんですけども、たまたま映像を創んなきゃいけないので、そういう場に通されて、いきなりいろんなレクチャーを受けて、自分が質問をして答えてくれるようなことが、その場で始まったんですね。それが非常に面白かったんです。

こちらの疑問を言うと、皆さんが真剣に答えてくれる。で、あっという間に仲間になったイメージがあって、自分もそのミッション・チームの仲間になったイメージがあって、とても素敵な人たちでした。

仕事じゃなくて人生をかけてやっているっていうのが、もう肌を通してっていうか、話を通して伝わってくるんですよね。もうグイグイそのミッションに惹かれていきました。

もちろんやっていることもすごかったんですね。世界初のこと、小惑星イトカワに行ってサンプルリターンといって、かけらを持って来るっていうのは世界初のことなので、そういうことにチャレンジしている人たちも含めて、すごく興味を持ったんですね。

そういう映像を創り始めた、それは単純に普通の紹介映像だったんですが、その後プラネタリウムのフルドーム作品にしよう! ということになって、これもいろんな経緯があるんですけど、それで創りはじめました」

※そして完成したのが初号機の「はやぶさ」を映像化した1作目『HAYABUSA BACK TO THE EARTH』、今回の『HAYABUSA 2-REBORN』の前半はその映像がフィーチャーされています。

緻密な映像は宇宙航空研究開発機構JAXAのプロジェクト・チームからの正確な情報をもとに再現されていますが、実は当初、「あること」でプロジェクト・チームの大反対にあったそうです。いったい何があったのでしょうか。

「作品をご覧になっていれば分かると思うんですけれども、単純にミッションを説明するような映像ではなくて、はやぶさのことをきみと呼んだり、人格、生きているような感じで扱っていますよね? いちばん初め、それをこちらから提案したときに、ミッション・チームの皆さんには全否定されました」

●あ、そうだったんですか!?

「単純に機械なので、なんでそこまで感情移入させる必要があるのかっていう風に言われてですね。まあそうですよね、科学映像って普通そういう描き方はしないので、特殊といえば特殊な感じだと思うんですよ。なので初め、大反対を受けました。

自分も初めは単純に説明するような映像を創ろうと思っていたんですよ。でも『HAYABUSA-BACK TO THE EARTH』の前に創った『祈り』という作品を創った時に、(はやぶさが)地球を出発してイトカワに行ってサンプルリターン、タッチダウンして、地球に帰ってくるまでを描いたんですけれども、ある程度出来上がったものを通して1回観る機会があったんです。

最後のシーンは地球をバックに、はやぶさが地球に帰ってくる、はやぶさがだんだん小さくなっていって、地球に帰ってくるっていうカットなんです。当然その時、はやぶさは火の玉になって燃え尽きるしかない運命だったんですけど、そのカットを自分で観た時になんかグッときてしまって。

はやぶさの後ろ姿に人格を感じたんでしょうね。涙がじわっと出てきてしまって、その時の自分の気持ちを大事にして創るべきじゃないかっていう風に、制作途中で気が付きまして、そういう構成と設定にしたんですね」

●へ〜! そういったことをプロジェクト・チームの皆さんにも説明されて?

「言ったんです。そしたら全否定されました(笑)。でもここで面白いのは、はやぶさ初号機がだんだん地球に近づいてくると、ミッション・チームの皆さんも、はやぶさくんって呼ぶようになったり、はやぶさに感情移入を始めるんですよ、僕と同じように。

プロジェクト・マネージャーの川口淳一郎さんは僕の提案を真っ先に否定していた人なんですけども、最後になってくると彼は何と言ったかというと“もう生きてるとしか思えない”って言うんですよ。だから、やった! と思いましたね」

「はやぶさ」壮絶な光景

*どうして「はやぶさ」はこんなに多くの人をわくわくさせてくれるのでしょうか?

「ひとつはもちろん今までやったことがないことをやっているってことですよね。見たことがない小惑星に行く、そこでそのかけらを持って帰ってくるっていうのは本当に世界初、人類初のことですから、それを行なうことってまずワクワクしますよね。

あともうひとつは先ほどから言っている、なんでしょう、人って不思議で、はやぶさは単に機械なんですけれども、頑張って頑張って、もし困難に遭ったとしても挫けずに、しかも最後は燃え尽きながらもカプセルを届けるっていうことに、人の心ってやっぱり反応するんじゃないかなと。そういう姿をいろんな風に理解していって感情移入していくんじゃないかな・・・そこも大きいんじゃないかと思いますね」

●そうですよね〜。いよいよ、はやぶさ2が帰還予定となっていますけれども、今はどんなお気持ちですか?

「すごく心配しています(笑)」

●心配ですか?(笑)

「心配ですね〜。ほぼ間違いないんですけれども、やっぱり何かひとつ手違いがあるとカプセルが地球に届かなくなってしまうので、すごく心配しています」

●もう奇跡ですよね。

「う〜ん・・・でも、はやぶさ2のミッション・チームはこれまでも、映画の中でも描いていますけれども、リュウグウに到着してから様々な困難というか、タッチダウンできないんですよね、平らな場所がなくてね。そういうことも全て乗り越えてきたチームなので、きっと間違いなくやってくれるんじゃないかなって思っていますけれども。

本当は僕は、今回オーストラリアにカプセルを迎えに行きたかったんですが、コロナのために残念ながら行けないんです。初号機は見に行ったんですよ」

●あ、そうなんですね! その時どんなお気持ちでした?

「いやーすごかったですね。自分実は、はやぶさ初号機のCGを創ってはいるんですけれども、1回も本物を見たことがなかったんですね。自分が創り始めた時はもう、はやぶさは宇宙に飛び立っていたので、1回も本物を見たことがなかったんです。

それがいきなり火の玉となって目の前に現れて、1分くらいで燃え尽きて消えてしまったんです。すごく複雑な感情でした。自分の中では本当に、はやぶさって生きているなって思っていたので、それが消えていく姿っていうのはもう壮絶な光景でしたね」

JAXAお墨付きの映像

*現在ロードショー中の『HAYABUSA 2-REBORN』では、サンプルを採取するための、小惑星「リュウグウ」へのタッチダウンがリアルに、そして繊細に描かれているように感じたんですが、そこはかなりこだわったところでしょうか?

「なるべく今回、はやぶさ2の映像に関していえば、観た人に、はやぶさミッションの手応えを感じて欲しかったんですね。なのでなるべく精密に正確に描くっていうことを心掛けました。

だからタッチダウンして、スラスターっていうロケットを吹いて上昇していくんですけれども、その時にリュウグウ表面の小石が飛び散りますよね。よく観ていただくと、その飛び散った小石が、はやぶさ2の、パドルって太陽電池パネルがあるんですけれども、あそこにちゃんと当たって跳ね返っているっていうところまで創ってあります。気付かれました?」

●えー!? ちょっとそこまでは。でも本当に細かく、何度も観たいと思うくらいの美しい映像でした。

「石が当たると、そのパドルがちゃんと当たった石の力によってブルンブルンってちょっと震えたりとかですね。

結局、はやぶさ2のミッション・チームでさえ、リュウグウでの、はやぶさの姿っていうのは見てないじゃないですか。見てないので、その上でいろんな資料を元にこうだっただろうって描いてるんですけれども、それはいろいろ試行錯誤しながら、実際に近づけるように、JAXAの方とも協力しながら創っていました」

●最後に上坂さんから『HAYABUSA 2-REBORN』の見どころを改めて教えていただけますでしょうか?

「先ほども言ったんですが、非常に精巧に創ったつもりでいます。特に1回目のタッチダウンでリュウグウに降下していく時、はやぶさがスラスターといって、四隅にある小型のロケットを吹いて姿勢を変えていくんです。このロケットが60分の1秒単位で制御されていて、細かく姿勢を制御しながら、自分の力で動いているんですね。そこを是非見て欲しいなって思っています。

その映像は、はやぶさ2のプロジェクト・マネージャーの津田さんにも観ていただいて、お墨付きをもらっています。ぜひ映画館で、はやぶさ2がリュウグウで何をやったのか、その映像を、ほぼ本物に近いと思いますので、観ていただいて手応えを感じていただければと思います」

*「はやぶさ2」が帰還がいよいよ12月6日に迫ってきました。小惑星「リュウグウ」で採取したサンプルから生命の起源がわかるのか、わくわくしますね。ちなみに「はやぶさ2」は、次のミッションが決まっているそうですよ。それは11年かけて別の小惑星に行くこと。次に向かうのは「1998 KY26 」という天体でなんと直径はたったの30メートルだそうです。がんばれ! はやぶさ2!

INFORMATION

劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』

「はやぶさ2」の活躍をリアルに、そして繊細に描いたこのCG作品は、上坂監督のはやぶさミッションへの想いや宇宙へのロマンを感じる感動作! 監修はJAXAの吉川真さんです。現在、全国の映画館で、絶賛上映中。ぜひご覧ください。詳しくは『HAYABUSA 2-REBORN』のオフィシャルサイトを見てください。

◎『HAYABUSA 2-REBORN』のHP:

http://www.live-net.co.jp/hayabusa2reborn/

◎株式会社ライブ(上坂浩光):

http://www.live-net.co.jp/live/news/news.htm

2020/11/22 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、モデルでフィールドナビゲーターの「仲川希良(なかがわ・きら)」さんです。

希良さんは埼玉県出身。10年ほど前に、初心者向けアウトドア雑誌のお仕事をきっかけに山に登るようになり、登山歴1年半で雪山デビュー。真っ白な美しい世界を体験したことで、益々、山の虜に。そして山の魅力や体験を雑誌や本などで発信されています。

そして先頃、新しい本『わたしの山旅〜広がる山の魅力・味わい方』を出されました。きょうは視点を変えて山を選ぶ「山旅」について。おすすめのルートや、女子らしい旅のヒントなどうかがいます。

☆写真協力:仲川希良

川の始まりを探す

*新しい本の第一章に希良さん流の山の楽しみ方として、「水の始まる山」があります。これは水を巡る山旅なんですか?

「私自身が山を深く味わうきっかけになった、すごく大きなキーワードなので、まず最初に水の始まる山っていうのをご紹介させていただきました。水の始まる、って聞くとちょっとイメージしづらいかもしれませんが、多くの川はそれをどんどん遡って、始まりまで辿っていくと山にたどり着くんですよ。

そういったことをテーマにして、初めて川の始まりを見に行ったことがあったんです。宮城県の大滑沢っていうところだったんですけれども、沢登りの人にとってはすごく川底がなめらかで、ゆっくりお散歩するかのように沢登りを楽しむことができる素敵な場所なんです。その大滑沢をどんどん登り詰めて、最初の一滴を見よう! っていうチャレンジをしたことがあったんです。

山の中でも細い沢筋を見ることっていうのはよくあるんですけれども、その最初の一滴って、見ようとも想像したこともなかったので、その時はいったい始まりってどんな感じなんだろう? って全然分からないまま、その沢を登っていっていたんです。

途中で魚釣り、イワナを釣ったりだとか、火を起こして川沿いに泊まったりだとか、しながらどんどん登って行って。でもちょっと技術的に、滝とかも出てくるので、これ以上行くのが難しいなと思って、今度は山の尾根、出っ張っているところですね、尾根まで上がって、最初の一滴を探して今度は谷沿いを降りていくことにしたんです。

尾根から降りて、ここが川が始まる場所だ! っていうところを歩き回ってみたら、深い苔と、ゴロゴロの石の隙間に、ぽちゃん、ぽちゃん、って水が滴る場所を見つけることができたんですね。その時はまだ、この一滴、本当に小さい透明な一滴が、私が上がってきた沢と繋がるっていうことは、正直に言えばちょっとピンとこなかったんです。もうただただ美しいひとしずくがぽちゃんと落ちているのを眺めているだけだったんです。

でもそこから後ろを振り返ってみると、数メートル先にはもうそれが細い水の筋になっていて、それを辿りながら降りていったら、どんどん太くなって、ちゃんと自分が魚釣りを楽しんだもとの沢に戻ってくることができたんですね。

戻ってきた! ってなった瞬間に、あの一滴っていうのは本当に川の始まりなんだ! っていうことをすごく実感することができたし、こういう風に沢がどんどん太くなって、たくさんの水を山から集めながら麓に流れていって、これが家の水道水になるんだっていうことに、はっとしたんですよ、そこで。

どこかのダムだったり、湖だったり、溜められて、そこから取水場で水として取られて、浄水場を経て、お家に着くので、まだまだその先の旅も長いんですけれど、あ、私の川の始まりを見る旅っていうのは、つまり私の家の水道水の始まりを見る旅とイコールなんだっていうことにもその時気づいて。1回そういうことを味わうと、自宅で水道水の蛇口をひねる度に、山と繋がっている水が出てきたっていうことを感じられるし、すごく感謝の気持ちも湧いてくるんですよね」

水の運命を決める場所!?

※新しい本の第二章では、「海を感じる山」という視点で山選びをされています。海と山がどうして結びついたのですか?

「山に登り始めた当初は、山に登っている時、海について考えることってなかったんです。尾瀬ってありますよね、大人気の場所ですが、尾瀬にある至仏山っていう山に登った時にちょうど霧雨も降っていて、足元が蛇紋岩っていうツルツル滑る岩で覆われている山なので、ずっと足元を見ながら歩いていたんですね。

そしたらある尾根上を歩いてる時に、ガイドさんが、希良さんここが中央分水嶺ですよ! って仰ったんですよ。中央分水嶺はご存知ですか?」

●いいえ、中央分水嶺って何ですか?

「分水嶺っていうのはまず、山の中にある水の境界線なんです。水がこれからどこの方向に落ちていくか、どこの海へ向かっていくかっていうことを決める線。山が尖ってますね? その尖った右側の斜面に降りるのか左側の斜面に降りるのか、っていうので、どっちの方に水が流れていくかって変わってきますよね。

そういう水の分かれ目の部分を分水嶺って言うんですけれども、その中で特に日本海と太平洋に分かれる部分ていうのを中央分水嶺って言うんですよ。主に日本列島の真ん中あたりに背骨みたいに通っている線なんですけれど、私がその時登っていた至仏山っていうのが、ちょうどその中央分水嶺に当たる位置だったんですね。

自分がその尾根の出っ張りの上を歩いているので、あ、私の右肩にぽちゃんと落ちた雨は今から太平洋に行くんだ! 左の肩に落ちた雨は今から日本海に行くんだ! っていう、ちょうどその雨の運命を分けるような、そういう線の上に立っているんだっていうことに、はっと気づいて。周り一帯は本当に霧に囲まれてる状態だったんですけど、この霧の向こうには太平洋があるんだ! 日本海があるんだ! って、急にそこで海の存在を意識することになったんですよね」

●山と海が繋がっているっていうことは、普段あまり意識しないと思いますが、そうやって考えてみると面白いですよね!

「必ず土地っていうのは繋がっていますから、そこで水を意識するとたどり着く先は海だから、山、水の始まる場所っていうのは、必ず海と繋がっているんだなっていうことが分かりますよね〜」

※希良さんは「海を感じる山」のおすすめとして、“たくさんありすぎて迷う〜”とおっしゃっていたんですが、その中からひとつ挙げてくださいました。それは、山形県と秋田県にまたがる「鳥海山」。山から、青い日本海がど〜んと広がる大絶景が見られ、水平線がわん曲していて、地球が丸いことを体感できる場所だそうです。

そんな鳥海山は下山後の、すごく美味しいお楽しみがあるそうです。

「その辺りの日本海では、岩牡蠣っていう牡蠣が採れるんです!」

●うわ〜、いいですね!

「牡蠣はお好きですか? 」

●大好きです!

「じゃあもうぜひ行っていただきたいんですけど、牡蠣って旬は冬っていうイメージがありません?」

●はい、あります。

「岩牡蠣の旬は夏なんですよ! だからちょうど登山シーズンと、牡蠣の旬も被っているんです。なんで夏に岩牡蠣が旬を迎えるかっていうと、山からの冷たい水が海の方にも流れ込んでいて、海底で山からの冷たい湧き水が湧いているんですね。

その真水と海水が混ざることによって、たくさんのプランクトンが生まれて、牡蠣を大きく育ててくれるのと、冷たいお水なので、じっくり大きくなるまで牡蠣を育てることができるんですね。

だからすごく大きい手のひらからはみ出しそうな、完全にはみ出てますね、そういう牡蠣の殻の上に、ぷっくりしたミルキーな牡蠣がぼてっと乗っかっていて、それをひと口でトゥルンといただくと、牡蠣なんだけど、これは山の恵みだなっていう気持ちにもなるんですよ。山の水が育んだ牡蠣を下山後にいただけるっていういい場所ですよ」

女子に役立つ山旅のヒント

※新しい本には、希良さんらしい、女子に役立つ、山旅のアイデアが書かれているんです。

●この本には旅のコーディネート、着回しアイデアという感じで、山をしっかり歩く時はこんな着こなしとか、ゆるりと自然を楽しむ時はこんな感じとか、いろいろ希良さんが着回しアイデアということで提案してくださっていますけれども、すごくそういったことが女子的には嬉しかったです!

「あ、よかったです!」

●どんな格好していいんだろうとか、何から用意したらいいんだろうっていうのがあったので、すごく分かりやすかったです。

「やっぱり山登りをするっていうとすごくビシッと揃えなくちゃ! って思いますよね。それもすごく大事なことなんですけれども、それと同時に麓の町歩きも楽しむって思うと、ちょっとしたリラックス・ウエアがあるだけで、その麓の町歩きがすごく楽しくなったり、実はそのウエアって山の上でも役立つものだったり、気合を入れすぎない山ウエアのコーディネートっていうのもあるはずだな、と思ってそういうページも作らせていただきました」

●女子目線でのヒントがたくさん載っているなっていう風に感じました!

「嬉しいですね、そう言っていただけると」

●登山初心者の女性に向けて何かアドバイスがあるとしたら?

「それは持ち物的な部分ですかね?」

●そうですね。あとは私、化粧とかも気になるんですけど。スキンケアだったりとか、化粧を直す時間もないだろうし、そもそも皆さん、どうされているのかなっていう、いろいろ不安です(笑)

「やっぱり行ってみないと分からない部分ですもんね〜。何泊するのか、日帰りなのかどうなのかっていうことでも、ずいぶん持ち物は変わってくると思います。日帰りだったら、とりあえずはいつも通りで行ってしまうのが、もちろんいいかなと思うんですけれども、もし1泊するってなった場合は、スキンケア類をどういう風にコンパクトにするのかっていうのが大事になってくるんですよね。

特に山の中で使うためのスキンケアっていうのは、たくさん持っていってもなかなか使いきれなかったり、重くなってしまったりするので、化粧水だったり、それからメイク落とし化粧水みたいな、そういったものを全部コットンに染み込ませて、ビニールの中に入れて、きちっとパウチ状にして持っていくと、すごく小さくなりますよね。

それからいつも使ってるものを山の中でも使うことができるので、安心してお肌にも使えるので、必要な分をコットンに染み込ませて、パウチするっていうのがスキンケアはおすすめですね」

●それは知らなかったです。いいですね! 全部持っていくと荷物になっちゃいますからね。

「そうなんですよ。もしそんなに何泊もしないような旅行だったら、山にかかわらず、そういうやり方の方がグッと荷物は少なくなりますよ。普通の旅行でもね」

●いいこと聞きました!

「ぜひやってみてください!」

山とパンを味わう!?

*新しい本には、コラムが何本か掲載されていて、その中のひとつがとても気になりました。「山ごパン」と書かれていたんです。この「山ごパン」とはなんでしょう?

「私の友人であるモデルの“パン野ゆり”ちゃん、もうパンが好きすぎて名前にもパンを入れてしまったパン野ゆりちゃんという子がいるんです。資格もたくさん持っていてパンの魅力を日本中に広める活動をたくさんしているモデルさんなんですが、そんなパン野ゆりちゃんと一緒に山もパンも味わうっていう、パン・ハイキングをよくしていたんですよ。それについてコラムを書かせていただいたんです」

●「絶景パン」って書かれていて、ハイキング中に出会った絶景の中で、その土地に育まれたパンをパチリと撮影されてるんですよね? この景色とパンっていう、その写真がすごく可愛くって、すごく好きです!

「そうなんです。あの写真を撮るのもパン・ハイキングの楽しみなんです。パンと山ってなかなか繋がらないかもしれないんですが、私は山を通してその土地を味わっていて、パン野ゆりちゃんはパンを通してその土地を味わっているって言うんですね。

どういうことかなと思ったら、その土地で採れる野菜だったりミルクだったり小麦だったり、そういったものがパンの素材になっていたり。それからパン屋さんの見た目、お店の見た目にもその土地らしさってすごく出てきたりするんですよ。だからパン屋さんを巡ることも山を歩き回ることも、その土地を味わうことに繋がるね! って言って、どちらも巡るパン・ハイキングをしているんです。

朝、麓のパン屋さんで買ったパンを背負って、もちろんその場でもちょっと食べちゃったりするんですけど(笑)。まずは里を巡ってパン屋さんでパンを仕入れて、そのパンをその土地を育んだ山に登って、山から見える絶景と一緒にそのパンを撮影したりだとか、麓の里の景色を眺めながら、その美味しいパンを頬張ったりして。下山後もまたお土産のためのパン屋さんを巡るっていうね(笑)、パン屋づくしの山旅ですね」

●おすすめのパンを巡るハイキング・コースっていうのはありますか?

「そうですね・・・小尾さんはまだ山初心者ですよね?」

●初心者です〜。

「そしたらぜひおすすめしたいのは鎌倉ですね。鎌倉って観光地としてもとてもメジャーで、美味しいパン屋さんもたくさんあるんですよ! もう選びきれないぐらいあるんですが、それと同時に鎌倉は山がすごく近い町でもあるんですね。

ちょっと歴史の話になっちゃいますけど、鎌倉幕府ありましたよね? “いい国つくろう鎌倉幕府”。なぜ鎌倉幕府があそこにできたかっていうと、三方を山に囲まれていて、残る一面が海に面していて、すごく守られた土地だったんですよね。敵が攻め込みにくい、そういう場所だったから、あそこに幕府が置かれたわけなんです。なのでその鎌倉の市街地のすぐ後ろには三方を囲むように可愛い鎌倉アルプスっていう山並みがあるんです。

だから鎌倉の町に行って、麓で美味しいパンを仕入れて、その後ろにある鎌倉アルプスをハイキングすると、山の上から、山に囲まれて、そして海に守られた鎌倉の市街地をしっかり見ることができて、あ、こういう地形だから鎌倉幕府ってあったんだな〜とか、そういう歴史についても味わいながら、ついでに美味しいパンも味わいながら(笑)、旅することができる素敵な場所ですね」

●へ〜! 参考にさせていただきます!

「鎌倉アルプスだったらスニーカーとかで行くことができるので、山初心者の方にもおすすめの場所です! 」

山があるからこそ

*希良さんは10月末に、ご家族と一緒に北八ヶ岳の白駒池に行って、久しぶりの山旅を楽しんだそうですよ。では希良さん、今後どんな山旅をしたいですか?

「そうですね。行きたいところは溢れて溢れて、とめどなく出てくる感じなんですけれども(笑)、やっぱり今は息子が小さいというのもあって、改めて気負わずに自然の中に身を浸せる場所っていうのを探していきたいなと思っています。

一生懸命歩いてたどり着く山頂っていうのもすごくいいんですけれども、そういった限られた場所だけじゃなくても、やっぱり自分なりの視点を持つことで、山の味わいってどんどん深めていくことができると思うので、まずはそういったハードルの低いところから、家族を改めて連れて歩いてみたいなと思います」

● では最後に、希良さんにとって山とは?

「山があるから本当に私が私でいられるなっていうのを、今改めて感じています。山に行くことによってすごく心も体も整うなっていうことを、改めて久々に山に足を運んだことで実感しています。

自分の生活のすぐそばに山があるっていうことを感じること、それが日常の支えにすごくなっているので、私が私でいるためになくてはならない存在、山があるからこそ、私の日常があるんだなっていうことを常に考えていきたいなと思います」

INFORMATION

『わたしの山旅〜広がる山の魅力・味わい方』

今回お話いただいた「水の始まる山」「海を感じる山」のほかに、「生き物に会える山」「信仰を集める山」など希良さんらしい視点で山旅を紹介。また海外で楽しんだトレッキングの旅も掲載しています。

旅のヒントになるコラム、そしてアウトドアスタイル・クリエイターの「四角友里」さんやサバイバル登山家「服部文祥」さんとの対談のページもあり、写真も素敵です。ぜひ読んでください。枻出版社から絶賛発売中。詳しくは枻出版社、またはランドネのサイトを見てください。

◎枻出版社:

https://www.ei-publishing.co.jp/magazines/detail/book-494142/

◎ランドネ:https://funq.jp/randonnee/article/633817/

◎仲川希良さんのオフィシャルサイト:http://kirayukiyama.jp/

◎仲川希良さんのFacebook https://www.facebook.com/yummy.yu/about

◎仲川希良さんのインスタグラム:

https://www.instagram.com/kiranakagawa/

◎パン野ゆりさんのインスタグラム:

https://instagram.com/yuri.yamano?igshid=p5ypxbm8fp4u

2020/11/15 UP!

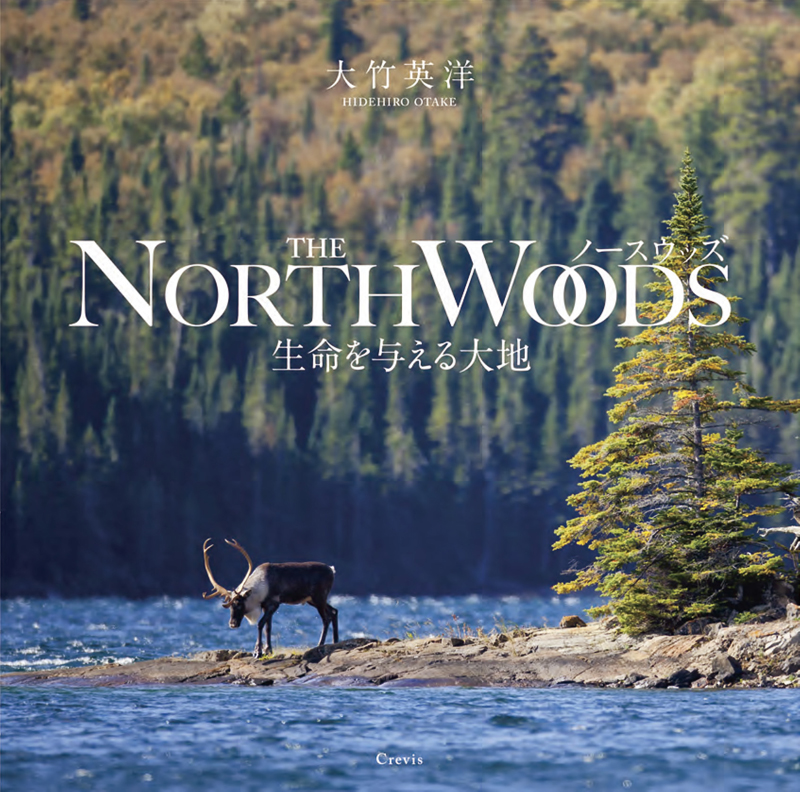

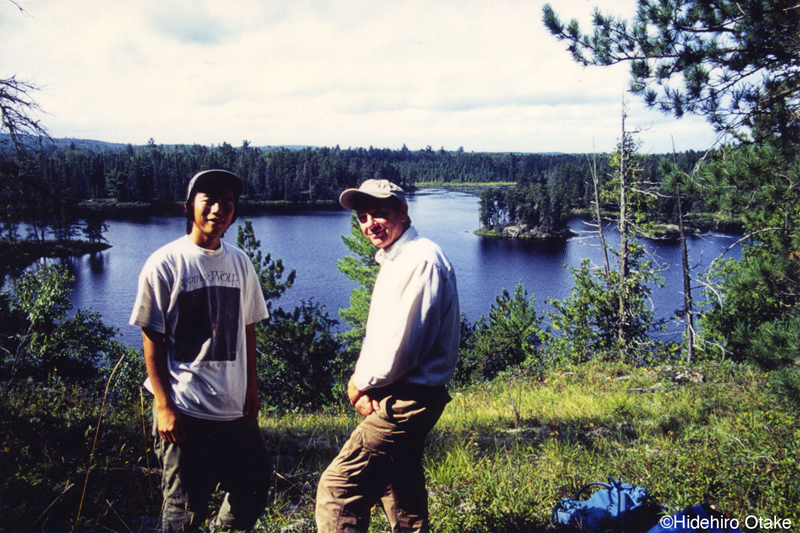

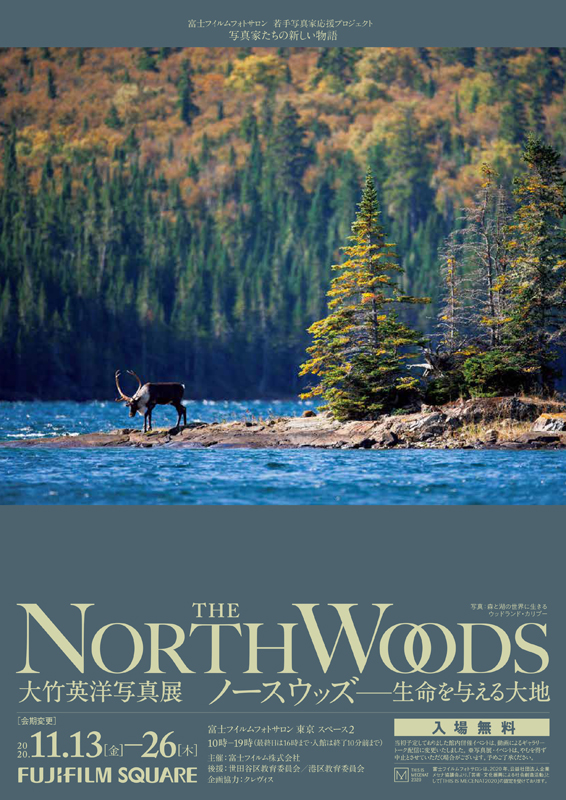

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自然写真家の「大竹英洋(おおたけ・ひでひろ)」さんです。

大竹さんは1975年、京都府生まれ、東京・世田谷育ち。一橋大学卒業後、北米の湖水地方「ノースウッズ」をフィールドに大自然、野生動物、人々の暮らしを撮影。人と自然とのつながりをテーマに作品を作り、国内外の新聞や雑誌などで発表されています。

そして今年、集大成的な写真集『ノースウッズ〜生命(せいめい)を与える大地』を発表。また、現在、六本木の富士フィルムスクエアで写真展を開催されています。

「ノースウッズ」と呼ばれる広大なエリアには原生林と多くの湖があり、オオカミなどの野生動物が生息しているそうです。きょうはそんなノースウッズの大自然や野生動物、そして、そこに暮らす人々との出会いなどうかがいます。

☆写真協力:大竹英洋

20年の集大成!

*写真集のタイトルにある「ノースウッズ」、私は初めて聞く言葉だったんですが、これは地名なんですか?

「この言葉、多分ほとんどの人が知らないと思います。僕も20年前に実際行ってみるまで、そういう場所があるって知らなかったんですけど、地名ではなくて、北の森っていう意味なんです。北アメリカの真ん中ですね。

北米で自然の写真とか野生動物を撮っているというと、やっぱりアラスカとかロッキーとかのイメージが強いと思うんですけども、そこよりもさらに東側の内陸部に、広大な森と湖の世界が広がっていて、そこのことをなんとなく北の森って呼んでいる、そういう場所です。地名ではないので、地図を開いても出ていないですね」

●やはり冬が厳しい場所ということなんですか?

「そうですね。緯度が北緯45度から60度の間で、北海道よりもさらに北なので、非常に寒いところですね。マイナス30度とかは当たり前の世界です」

●人は住めるんですか?

「この場所は、最後の氷河期が1万年前に終わったあとから人類がやってきているので、人々はずっとここで暮らしてはいるんですよね」

●大自然はすごく残っているっていう感じですね?

「そうですね。人々はそこで狩猟採集の暮らしをしてきたんですけれど、特に豊かな土壌があるわけではないんです。地面が全部岩盤なんですよ、硬い岩盤で覆われていて。山が全然ない場所で、窪みのところには水が溜まってるので、無数の数え切れないぐらいの湖があるんです。

農作に適した場所ではないので、開発とかはされずに、あと森林資源はあるんですけど、やっぱり僻地なので、コストの面からなかなか開発の手が及んでない場所が多いですね」

●野生動物はどういった感じなんですか?

「北国の森なので、南の国ほど、ものすごく種類がいるってわけではないんです。ただ大型の哺乳動物だと、世界最大の鹿のムースであるとか、日本のツキノワグマに似たクロクマ、アメリカクロクマですね。

ノースウッズでも北の方に行くと、ホッキョクグマがいる場所があったりとか、あとは野生のオオカミが暮らしていますね。そういう大型の動物もたくさん棲んでいる場所です」

●このノースウッズに通い始めて、どれぐらい経つんですか?

「1999年に初めて行ったので、20年ちょいが過ぎたぐらいですかね」

●その集大成がこの写真集ということなんですね!

「そうですね。あっという間に20年経ってしまったっていう感じなんです。なかなか情報がないところなので、現地でガイドがいて動物を探してくれるわけでもないですし、自分で行って情報を集めて自分の足で歩いてっていう風な感じなので、どうしても時間がかかってしまって。

初めての写真集で集大成になったのは、そういうわけなんですけど、20年経ってしまったって感じですね」

夢の中のオオカミ

※ところで、写真家になろうと思ったのはいつ頃だったんですか?

「元々僕は写真部にいたこともないし、本格的なカメラに触ったこともないぐらいだったんです。小さい頃は昆虫採集とか虫網を持って、外を歩き回るような少年ではあったんです。

本格的にすごく大きな自然っていうのに、目が開かれたのは大学時代ですね。ワンダーフォーゲル部っていう部活に入って、街を離れて山の中を歩くようになって、そこで自然に触れて。

元々ジャーナリストになりたいな〜なんて思いがあったんですけれど、政治とか経済も大事ですけど、僕は自然を見ていく、自然の中を歩く技術を手に入れたので、自然のことを伝える、その先にあったのは自然写真家っていう道ですね」

●この写真集のあとがきにも「自然の奥を旅して、その先に見えてくることを伝えたい、そして人間と自然との繋がりについて人々とともに考えていきたい、その手段として選んだのがカメラという道具だった」と書いてありますね。

「そうですね。沢登りっていうのをしていたんですけど、焚き火をしたりとか、滝壺で釣ったイワナを炙って食べたりとか。

僕は東京育ちで都会で育っているので、なかなかそういう自然に触れたことがなくて、自分が住んでいる星ってこういうところなんだって思い、目が開かれた感じで、本当にハマってしまったというか、そんな感じですね」

●ノースウッズに通うようになったきっかけは、何かあったんですか?

「そうなんですよ。まず写真家になろうっていう思いは決まったんですけれど、どこからスタートしたらいいかっていうのがなかなかなくて。世界中にはいろんな地域があるし、いろんな動物がいるし、何からテーマにしていこうかな〜ってすごく悩んでいたんですけど、悩んでも答えって出ないんですよね。

結局そんな時に、ちょっと変な話かもしれないんですけど、ある夢を見て・・・夢の中でオオカミを見たんですよ。

僕は小さな小屋の中にいて、外は雪が降っていて、森の中だったんですけれど、そこに何かすっと入ってくるものがいて、それが大きな犬のようで。オオカミを見たことはなかったんですけど、あ、オオカミだ! と思って。そのオオカミはすっと森の奥に消えてしまったんです。

それだけの夢なんですけど、当時、何をテーマにしようかって悩んでいた時で、オオカミについて考えたこともなかったので、なんでオオカミの夢を見たんだろうなと思って、それで地元の世田谷の中央図書館に調べに行ったら、そこで写真集と出会うんです。オオカミの写真集です。それに感銘を受けたというか。

その写真集が撮られたのが、アメリカのミネソタ州の北部にある森で、撮った人が、『ナショナル・ジオグラフィック』という世界的な雑誌があるんですけど、そこで活躍されている写真家のジム・ブランデンバーグという方の写真集だったんですね。

それを見て、ミネソタ州の北の方には森が広がっていて、オオカミがいるんだと。じゃあ、野生のオオカミは日本にもういないので、それを見てみたいな、そしてできることなら彼に弟子入りしたいなって思って。無謀な思いですけど、相手は世界的な方なので、まさか会えるとも思ってないですけれど、ちょっとやってみようかっていう感じで、旅に出たのが1999年ですね」

奇跡的な出会い!

※お話に出てきたジム・ブランデンバーグさんは、世界的な雑誌「ナショナル・ジオグラフィック」の写真家として、数多くの作品を発表してきた著名な自然写真家です。また、映像作家としてネイチャー系のテレビ番組も手掛けていらっしゃいます。オオカミを撮った写真集など、ベストセラーになった写真集も多く、アメリカ国内外で数々の賞を受賞されています。

そんなジムさんの、オオカミの写真集に出会って、導かれるように旅に出た大竹さん、実は事前にジムさんに、“弟子にしてほしい”という熱い思いをしたため、手紙を出したそうです。

目立つように手作りの封筒を作り、住所がわからないので、「ナショナル・ジオグラフィック」誌の編集部に送り、ジムさんの手元に届くことを期待していたんですが、結果的に返事は来なかったそうです。

それでも、ノースウッズ・エリアに向かった大竹さんは、なんと!奇跡的にジムさんに会うことができたんです! いったいどうやって出会えたのでしょうか。

「彼は森の奥に住んでいて、当然その住所も分からないんですけど、実は彼の写真集にフィールド用の、彼の撮影地の地図が載っていたんですね。それを何かのヒントになるかなと思って、コピーして持ってたんです。それと現地で手に入れた詳細な地図が一致してですね、彼この辺にいるんじゃないかなっていうのが分かって(笑)。

でもそこは、道路は繋がっていたんですけど、僕は車の免許も取りたてだし、左ハンドルは怖いし、どうしようかなと思っていたら、実はノースウッズはカナディアンカヌーが生まれた場所だったんです。湖がたくさんあるので、湖を漕ぎながら旅をするスタイルの場所なんですけれど、ジムの住んでいる辺りまで、どうも水路で繋がっているなっていうことが分かって・・・。

僕はカヌーを漕いだことないので、聞いたらカヤックの方がまだ初心者には簡単だよって言われて、それでカヤックを買って。すぐに行けば、2泊3日で着ける距離なんですけれど、早く行ってもしょうがないし、弟子とってないとか、帰れって言われたら帰らなきゃいけないので(笑)、ゆっくり8日間ぐらいかけて、自然の中にどっぷり浸かりながら・・・。

でもそれが逆に、返って本当に良かったというか、彼に出会う前に自然のことを少し分かったというか、体験することができて。出会った時の最初の会話も自然の話ができて、突然日本からカヤックに乗って会いに来たっていう、弟子にしてくださいって人を追い返せないかと思うんですけど(笑)。ただ僕の真剣な想いっていうのも通じたみたいで」

●どんな会話をされたんですか?

「彼の最初の言葉は“こんにちは”っていう日本語だったんです。突然(彼の家に)行ったわけではなくて、途中に間を繋いでくれた方がいて、それで会うことができたんです。それで玄関に立ったら、向こうから“こんにちは”って言ってくれて。結構日本の美術とかにも造詣が深くて、日本のことにすごく興味を持ってくださっている方だったので。

最初そういう話をしたあとに、僕がカヤックに乗って旅をしてきたっていうことも聞いていたので、僕がいろいろ途中で出会ったことなんかを話したら、アビっていう鳥がいるんですけれど、それの巣を見つけたとか、ハクトウワシの巣があったとかって言うと、彼がすぐ地図を取り出してきて、どこの話しだい? みたいな感じで、彼の撮影の思い出話なんかもしてくれて、すごく話に花が咲きましたね。最初に会って何を話そうっていうか、緊張もしていたんですけど、そんなのもいつの間にか吹き飛んで」

●写真のこととか、ノースウッズのこととかも、実際に教わったっていうことですか?

「結局、実はこの顛末って本にしていて、『そして僕は旅に出た。』っていう、あすなろ書房から本にして出しているんです。それを読んでない方にはネタバレになっちゃうんですけど、弟子入りはできなかったんですよ。

弟子はとっていなくて、弟子にはなれなかったんですけど。そして彼も手取り足取り何か教えてくれるというわけでもなく。僕が聞けばよかったのかもしれないですけれど、僕もそんなに質問したわけでもなく、とにかく彼の一挙一動を見て、側にいさせてもらって。

日本に帰るまでの間、2か月半ぐらいですけれど、一緒に生活をして、そこで彼の生き様というか、同じ空気を呼吸するというか、それだけですごく影響を受けるものがあって。だから何か写真の技術的なこととか教わったわけではないんです」

●ただその出会いというのは、大竹さんの人生をすごく左右するものですよね?

「本当にあの時会えたのが、何度思い返しても奇跡的なことだったなというか。しかも今回写真集を出したんですけど、その序文も彼が書いてくださって。僕がお願いしに行ったんですけど、自分の最初の写真集には是非書いてもらいたいなと思って、また会いに行ってお願いをして。そしたら二つ返事で“喜んで”って言って書いてくださったんです。

その時に弟子入りしたいと思って飛び出していった20年前の自分と、それから20年後の、今回成果をやっと自分の仕事として、こういうのをやりましたっていうことを見せることができたので、本当に大変ありがたい恩人ですね」

子鹿を踏みそうに!?

*広大なノースウッズ・エリアで、どうやって撮影場所を決めているんですか?

「日本が8つ入るくらい広い場所なので、その時その時でテーマにするものも変わってくるというか。旅をして現地に行くといろんな生の情報が手に入るんですよ。

例えば、最初からホッキョクグマが自分のエリアにいると知っていたわけではないんです。ホッキョクグマに関しては2013年ぐらいに、どうもホッキョクグマがいるらしいということで、ちょっとテーマにやってみようかなっていう感じで、そこに通うようになったり。

あと2005年の秋から1年半ぐらいカナダに住んでいたことがあるんです。その時に野生のトナカイ、向こうではカリブーと言うんですけれど、森に棲むカリブーが実はこのノースウッズを象徴するような生き物だと。写真集の表紙にもなっている生き物ですけれど、それをテーマに撮影しようとした時に、この島に行くと結構個体数が多いよとか、そういう情報を手に入れるとやっぱりそこに行ってみたりとか、その年その年でいろいろ変わっていくし。

あと写真集にまとめようとするとやっぱり四季、いろんな季節を見たいなと思うので、こないだは冬に来たから今度は春に行こうかとか、夏に行こうかとか、季節を変えたりとかして。20年だって、そうするとあっという間に過ぎてしまう感じですね」

●実際に地元の方々からの情報っていうのも多いんですね〜。

「非常に大事ですね。本当にそこからしか始まらないというか。大体僕は向こうに行ったら、学者の人であったりとか、公園局の人たちであるとか、自然の中に出かけていってる人たちに会って、得る情報は非常に大きいものがありますね」

●今まで出会った野生動物で、いちばん忘れられないっていう動物はいますか?

「よく写真展会場でも、どの動物がいちばん好きですかと聞かれるんですけど、なかなか決められなくて、すべて一期一会。全部の出会いにエピソードがあって、やっぱり選べないんですよ。

ただひとつだけ挙げるとしたら、かなり最初の頃なんですけど、2000年に森の中で、生まれたばかりの子鹿を実は踏みそうになったことがあるんですね。地面に横たわっていて全然動かなかったんですよ、僕は気づかなくて。

森を歩いてたら倒木があって、それ乗り越えようとして足を上げたら、その向こう側に(子鹿が)いたので、本当にまさに踏みそうになって、うわっ! と思って。なんでここで横たわっていて、大丈夫なのかな? 怪我しているのかな? っていう感じなんですけど。

結局それはあとで分かったことなんですが、死んだふりをしていたんですよね。森の中にはオオカミもいるので、その身に危険が迫った時であるとか、あとは母鹿が森の中を歩いて草を食べている間は、そこでじっと気配を消して、静かにしているらしいんです。たまたまそれと僕は出会ってしまったらしくて。それが結構最初の頃に起きた出来事なので、非常に印象には残っていますね」

●撮影するためには、いろんな動物の習性も学ばないといけないですね。

「もちろんそうなんですよ。ですから20年の撮影期間がある中で、やっぱり後半の方が動物と出会える可能性は非常に高くなってきて、本当ようやく今みたいな感じですね。今この季節この地域であれば、動物がどの辺にいるだろうっていう感じがなんとなく分かってきたので、出会えることは非常に多くなってきて、写真も撮れるようになってきたんですね。

ただ思い返すとその子鹿の写真もそうですが、全く何も知らないからこそ、真昼間にあんなところを、今だったら逆に情報があって、あんまりそこを歩いてないかもしれないんですよね。だから最初の頃にその子鹿と出会ったのは、やっぱり森の中って出かけてみないと、知識を詰め込みすぎて、そればっかりになってても、あまり面白い、予想を覆すような出会いっていうのは、ないかもしれないなってことは思いますね」

先住民に学ぶ

*野生動物たちとの出会いはもちろんなんですが、先住民の方たちとの出会いも、大竹さんにとって大きな出来事だそうです。

「この土地で8000年、9000年という長い歴史の中、生命の営みを続けてきた方たちがいるので、彼らと出会っていろいろ教わったこともたくさんあります。本当に、行って綺麗だなとか、可愛いなとか、そういうことではなく、そこでやっぱり命を、自然からの恵みを得て生きてる人たちに触れられたっていうのは、非常に自然を見る目が変わってくるというか、そういう体験になりますね」

●具体的にどんなものを得ることができました?

「一度、彼らとヘラジカの狩りに出かけたことがあるんです。獲れたんですけれど、その時に粛々と、誰か獲った人が自慢するわけでもなく、獲ったぞって喜ぶわけでもなく。

秋の発情期に、メスの鳴き真似をしてオスを呼び寄せて。その時も森の向こうからムースがやってきて、それを撃って、次の日みんなで、家族で行って解体するんですけれど、本当に誰か手柄を誇るわけでもなくですね。森から与えられたギフトとして感謝をしながら、その肉を得て、それを他の家族にも分け合うような形で。

自然に対する感謝とか、特別なことではないというか、そういう姿を見て、非常にやっぱり、こういう風に人間って粛々と生きてきたのかなっていう感じを受けますね。何か僕たち現代人はちょっと学ばなければいけないというか、忘れてしまったことであるなら、もう一度取り戻さなきゃいけないんじゃないかなっていうことを感じますね」

●いろんな学びがありそうですね。

「薬草なんかも採りに行ったりしますね。彼らは薬があるわけではなかったので、薬草を森の中で手に入れるんです。彼らの目で見ると、その自然はまた違った形で見えてくるというか、僕たちの知識とは違う形で。それぞれの植物の名前も違うし、季節ごとの手に入る薬草も違うらしいので、まだまだ奥深いんだろうな〜と思っています。僕はまだその入り口に立ったぐらいですからね」

●現在、写真展を開催中ということですけれども、どんな内容なんですか?

「この写真展も写真集が出たのと同じタイミングなんですけれど、やっぱり自分の20年の撮影の集大成としての写真展です。昔のフィルムで撮っていた頃の作品から、つい去年撮ったデジタルの作品まで、20年の集大成として大体約50点ぐらいですね。是非会場で体験してほしいんですけど、非常に大きいんですよ!

今回のプリントって、特大のは横幅1.5メートル縦1メートルの、本当に大きなプリントであるとか、あと横幅2メートル超えるパノラマのプリントなんかもあります。全部、銀塩の富士フィルムのプリントなんですけれど、僕は撮影した時からこれぐらいの大きさでやりたいと思って、シャッター切ってるものもいくつかあるので、その大きさとか迫力とか、あと空間の広がりみたいなものをその形でぜひ見てもらいたいですね」

●スケールがすごいですね!

「今回は本当に、初めてのギャラリーでの写真展なんです。やっと20年越しの夢が実現した形ですね」

INFORMATION

『ノースウッズ~生命を与える大地』

大竹さんの眼に写ったノースウッズの自然、動物、植物、風景など、見る人の心に何かを訴えかけてくるような力強さがあります。20年かけて熟成させた想いがこもっている素晴らしい写真集です。Crevis(クレヴィス)から絶賛発売中です。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

◎CrevisのHP:https://crevis.co.jp/publishing/08/

現在、六本木の富士フィルムスクエアで写真集の発売を記念して、写真展を開催中! 大判のプリントで展示された迫力のある写真をぜひ体感してください。

開催は11月26日まで。入場は無料です。

開催期間中は会場に大竹さんもいらっしゃるということですよ。

詳しくは、大竹さんのオフィシャルサイトを見てください。

◎大竹英洋さんHP:http://www.hidehiro-otake.net

2020/11/8 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、苔をこよなく愛する俳優「石倉良信(いしくら・よしのぶ)」さんです。

石倉さんは1968年生まれ。東京都出身。舞台をメインに活躍されている石倉さんは、苔好きの役者、苔役者としても知られていて、ご自身のサイトやYouTubeで、苔の魅力を発信されています。きょうはそんな石倉さんに、苔に感じたシンパシーや萌えるポイント、そして都会の苔の楽しみ方などうかがいます。

☆写真協力:石倉良信

役者業とリンク!?

*石倉さんが苔に出会ったのは17年ほど前。盆栽に興味があって、ホームセンターに行って紅葉(もみじ)を購入。そして、プラスチックのパックに入った苔を見つけ、育て方もわからないまま、それも買って帰り、植木鉢に紅葉を植え、苔を根元にあしらったそうです。

ところが数日経って、苔がカラカラに乾いてしまい、慌てた石倉さんはネットで対処の仕方を調べたところ、あるサイトの説明に目がとまったそうです。なんと書いてあったのでしょうか。

「苔は死にません! って出たんですね」

●苔は死にません!?

「はい、それで、ええ!? と思って、そこをクリックして、苔は死にませんってどういうことだろう? って思ったら、苔って普通の植物と違って根っこから水を吸収するんじゃなくて、葉っぱ本体から水をもろに吸収して、乾燥したらそこから水がなくなるっていう生き方をしているんですね。すごく単純な構造をしているんですよ。

だから本当に乾燥すると体の中の水がなくなるからカラカラになるのは当然で、それを読んでいたら、そういう体の機能をしているから苔は諦めずに水をあげていれば、ちゃんと吸収したら綺麗な苔に戻りますよって書いてあったんです。

こんな苔がそんなに戻るもんなのかな? と思って、見様見真似で心配だから毎日水をあげていたんですね。そしたらもう2〜3日したらパーッと苔の葉っぱが開いて、本当に死なないじゃん! って思ったんですね!

その時に(僕は)舞台を中心で役者家業をやらせていただいている分、やっぱり舞台でもメインさんがいて、脇役とか、主役を引き立てる役とかが多かったりとか、端っこの役とか何番手の人とか、そういうポジションの役が多いんですね。

その時に主役の紅葉を輝かせている苔が死なないって、かっこいいな! って役者業とリンクしちゃって、こいつかっこいいなと思って(笑)、自分も死なないで頑張ろうみたいな感じで、苔にすごくリスペクトというか、シンパシーを感じたのが、単純に言うときっかけだったんですよ」

苔は都会にもたくさん!

※石倉さん、いまは何種類くらいの苔を育てているんですか?

「苔って世界中に20,000種類くらいいるんですよ」

●ええ〜〜!? そんなに!

「すごいでしょ? 日本には1,800種類くらいいると言われていまして、まだ実際にどのくらいいるかっていうのが、あまりにも小さい植物だからちゃんと解明されていないらしいんですよ。

日本にもそのくらいいる中で、いわゆる都会で生きていける苔とか、例えば苔テラリウムみたいな、ガラスのビンの容器の中でも生きていきやすい、種類が多い分、いろんな環境によって苔の生きやすい生態があるんですね。

そういう種類の中で言うと、今僕が家で育てているのは20種類もいないかな? 10種類くらいかな? っていう感じではありますね」

●へ〜! 私本当に苔初心者なので、何が違うのかとか全く分からないんですけれども。

「そうですよね。あのね、苔初心者というか、大体の普通の人はそうなんですよ(笑)。小尾さん、苔って見たことある?って聞かれたらどういう答えになります?」

●あるはずなんでしょうけど、でもじゃあ、どんなもの?って言われても具体的に言える自信ないです(笑)。

「そこなの! そうなんですよ! でも、絶対に苔って見ているはずなんですよね。ただ意識していないだけで。

例えば簡単に言うと、行ったことなくても屋久島とか、奥入瀬渓流みたいな、自然の、苔だけじゃなくて木とか生茂って、綺麗なところに苔がいるんだなぁ、苔むしているんだろなぁっていうのって、小尾さんもイメージとか、写真見たら、ああ〜!と思うじゃないですか。だけど苔って、都会の片隅とか、道端、簡単に言ったら自分の家の玄関を開けて、駅まで行く道に絶対にいるんですよね」

●そんな身近なものではあるんですね!

「そうなんです! ただ小尾さんが意識していないだけなんです! 」

一同(笑)

「でもそれは普通の人は全員そうなんですよね〜」

ナンバー1はギンゴケ!

※改めて石倉さんにうかがいましょう。苔の魅力はどんなところなんですか。

「生き方がかっこいいかな、佇まいが。先ほど言った役者業とのリンクっていうのもあるんですけれど、そこで生きてるの、お前!っていうね(笑)。だからもう道端を歩いていると大体下向いて歩いていますよね」

●なるほど、苔を探して!

「はい! 雨上がりなんて大体下向いて歩いています。スマホ片手に」

●あ、苔を見つけた場合はどうしたらいいんですか? スマホで写真を撮って観察したらいいですか?

「そうですね〜。僕の場合はスマホで写真を撮るんで、都会だと触らない方が、触っちゃうとばい菌とかもあったりするのもよくないので、触らないで写真だけ。観察会に行ったりするとルーペを持って、すごく拡大して見たりとか」

●私の知り合いにも苔好きの女性がいて、苔が可愛い可愛いって言ってるんですけど、どの辺が可愛いんですか?

「本当に都会とかの場合は、やっぱり地べたとかにいるやつはあんまり触らない方がいいって言いましたけど、実際触るとすっごくしっとりしていて、可愛いんですよ。もう本当にね、癒してくれます!

苔ってあんなに小っちゃいんだけど植物なんですね。だから、お水と、明かりが必要なんですけど、被子植物とかだと、やっぱりちゃんとした陽の当たるところじゃないとダメじゃないですか。だけど、苔の場合はLEDライトの光量だけで十分光合成ができるんですよ」

●強いですね〜。

「そうなんですよ! 強いの! かっこよくて可愛くて強いって、すごいですよね!」

●たくましいですね!

「僕が一番大好きなギンゴケっているんですけどね。葉先に葉緑体と言って、緑になる色素みたいなのがないから、先っぽがちょっと白っぽいんですけど、本当に街中で見る、一番都会で見る苔のナンバー1と言っていいくらいの、僕が大好きな苔のギンゴケってやつは、富士山の頂上から南極大陸までいますからね。だからどんな環境でも生き延びることができる種もいたりするんですよ」

●私たちの身の周りにもギンゴケはいますか?

「ギンゴケこそ都会の苔! って言われているくらいです」

●そうなんですね!

*「石倉」さんは苔を使ったオリジナルのグッズを作っていて、例えば、スマホケース。これは本物の木に苔を編み込んだもの。ほかにも苔を植えた指輪などもあります。

東京苔展at 渋谷

*現在「東京苔展〜あなたの傍にそっとコケ」が「渋谷区ふれあい植物センター」で開催されています。石倉さんのほかに、どんな方たちが協力されているんですか?

「苔クリエイターの石河さんにお声がかかって、僕とか苔アクセサリーを作っている吉田有沙さんとか、茨城県自然博物館の学員さんをやられている鵜沢さんとか、あと鎌倉の苔むすびという苔ショップのオーナーの園田さんとか、みんなで。

ほかにも苔仲間で岡山の方に、岡山コケの会という学会というか、そういう会があるんですね。そこの皆さんにもいろいろ苔の写真とかを提供してくださっていて、そういう形で、いわゆる都会の苔をみんなで注目していこう!みたいな、そういう企画展を今やっているんですよ」

●苔の写真がたくさん並んでいるっていうことですか?

「はい! それがまた街並みの苔に限定してみようみたいな、アスファルトの隙間じゃないですけど、そういうそっといる苔、森にいる苔じゃなくて。そういうのに注目していこうと、写真を飾ったり、あとテラリウムという形だったりして、生の苔を来てくださる方に見ていただいたり。

こういう環境ですけれども、ルーペで見られる、大きさとか、霧吹きをかけると葉が開くっていう状態も、コロナ禍対策をしながら消毒もして、ちゃんと皆さんに楽しんでもらえる環境を作ったりっていう、苔展ですね。

今回は渋谷区ふれあい植物センターさんの近くの街並みを、僕と鵜沢さんで、苔散歩を動画で撮りまして、こういう苔がこの街にはいっぱいいますよとか。そこでは鵜沢さんがちゃんと調べた中で、これは何苔ですってこともちゃんと提示してます。だから植物園を出たあとでも、渋谷区の、都会の周りを苔散歩できるというふうにしてますね」

●へ〜! 苔散歩!

「僕らが苔散歩した苔をちゃんと解説している苔図鑑も、来た方には無料でプレゼントしますので、それを片手に都会の苔に触れ合えるきっかけになってもらえたらなっていう感じで、みんなで盛り上がっています!」

苔が好きすぎてYouTuber!

*ほかにも石倉さんは、YouTubeで苔の魅力を発信する動画を配信されているんですよね?

「そうなんですよ! よくぞ聞いていただきました! これもやっぱりきっかけは新型コロナウイルスの影響かもしれないんですけど、いろんな方がYouTubeを始めている中で、僕も結構何年か前からよく居酒屋で苔のことを喋っていたんですね。ここがいいんだ!みたいな、きょう小尾さんに話しているみたいな感じで、熱量を持って喋っていたら、そういうのお前、配信したら? なんて言っていたんですけども。

じゃあやってみようかなと思って“苔道チャンネル”というYouTubeを始めちゃいまして、これがまた5分くらいだったり、対談では1時間くらい喋ったりするんですけれど、どなたでも見やすい、苔に興味がない人でも、こんな風に思っている人がいるんだな〜とか、っていうのが分かってもらえたら。

まぁニッチな世界ではあるんですけれど、こういうことで楽しんでいるとか。あとこういう時代になって、1人でも楽しめること、外に行かなくても楽しめること、外に行っても密にならなくても楽しめることを、なんか自分たちで探していかなきゃいけないのかなって思った時に、あ、俺元々やってたなっていうね(笑)。だったらその楽しさを配信して、じゃあこんな感じでやってみようかなみたいな」

*最後に苔を育てるときに、心がけて欲しいことをお話しいただきました。

「ギンゴケっていうのはね、なかなか苔テラリウムとかには向いていないんですよ、都会にいる苔って。だからくれぐれも地面にあったやつとか、他の方の敷地内のはもってのほかで、苔は採取はしないでほしいんですね。自分の家のお庭だったらいいと思います」

●じゃあホームセンターとかでちゃんと購入して育てるっていうのがいいってことですね?

「そう、ネットでも売っているし。自分の家の敷地内だったらいいんですけど、でも取るとしたら、例えば野球ボールくらいの群落があるとするじゃないですか。だけど、このくらいならいいかなって、ビンに入れようと思って、丸ごと取っちゃダメです」

●あ、ダメなんですか?

「野球ボールくらいの群落になるまで、何年かかっていると思うんですか? と思うわけ(笑)。だから本当に野球ボールくらいだったら、1センチぐらいちょっとだったらいいけど、もうごそっと取っちゃうと、せっかく作った群落の生態系がまたなくなっちゃうから。

苔はちょっとなくなっても、また自分たちで頑張って仲間というか群落を広げていくので、そういう意味で言ったら、購入しないで自分の敷地内から取るとしても、そんなにガサッと取らないで」

INFORMATION

「東京苔展〜あなたの傍にそっとコケ」

都会に生えている苔の写真や、苔の生態がわかるテラリウムの展示ほか、苔に触れる体験コーナー、そして苔散歩の動画の上映、さらに希望者には苔のミニ図鑑をプレゼント!

◎会場:渋谷区ふれあい植物センター。

◎開催:11月23日(月・祝)まで。

◎毎週月曜日は休園。入園料100円。

詳しくは、渋谷区ふれあい植物センターのサイトを見てください。

◎渋谷区ふれあい植物センターHP:https://www.botanical-fureai.com

YouTubeの「苔道チャンネル」、そして石倉さんのオフィシャルサイト「苔園」もぜひご覧ください。

◎苔道チャンネルHP:https://www.youtube.com/channel/UCHMWu4Zh_FqLSS2zE7aDc6g

◎苔園HP:https://kokeen.net

2020/11/1 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、縄文大工の「雨宮国広(あめみや・くにひろ)」さんです。

雨宮さんは1969年、山梨県生まれ。20歳のときに丸太の皮を剥くアルバイトをきっかけにチェーンソーを使いこなすログビルダーに憧れ、大工の道へ。その後、伝統的な木造建築を学ぶために弟子入りし、大工修業。そして石の斧「石斧(せきふ)」に出会い、人生が一変。縄文時代の人々の知恵や技術に傾倒し、いまでは縄文大工と名乗って活動されています。

そして先頃『ぼくは縄文大工〜石斧でつくる丸木舟と小屋』という本を出されました。

きょうはそんな雨宮さんに石の斧だけで作った縄文小屋や丸木舟、縄文の暮らしから見えてきた、先人たちの知恵や技術についてうかがいます。

☆写真:的野弘路

すべてが丸く収まる!?

*それでは雨宮さんにお話をうかがいましょう。縄文大工と名乗っているのは雨宮さんだけなんですか?

「そうですね、私が知る限りでは多分私だけではないかと思います」

●では縄文大工とは?

「私が作った言葉です。縄文という言葉はみんな、縄文時代ということで知ってると思いますけども、縄文大工って確かに一体何? っていうところで、僕は縄文大工って、本にも書かしてもらってるんですけども、簡単に一言で言いますと、“すべてが丸く収まるものを作る”大工さんですかね(笑)」

●丸く収まるというのは?

「私たちは人のためにと言って一生懸命毎日仕事しています。でも、これから私は地球のために仕事をするべきだなと思っています。(石斧は)人間以外の、地球上に生きているすべての生命が笑顔で楽しくて面白く暮らせる、そんなものが作れる道具ではないかなと思っています。そういう道具を使う大工さんのことを私は縄文大工と名付けました」

●石斧とはどこで出会ったんですか?

「やっぱりチェーンソーに憧れました、そして伝統的な手道具の鉄の道具にもハマって、大好きで、その世界をまっしぐらで走っていました。でも何かしっくりするものがなかった、何かモヤモヤがあったんですね。

あるときその石斧と出会った。自分で石斧を作って、栗の木にひと振り、振り下ろした時にですね、もう今までの曇っていた心が、ほんとその時は青空だったんですが、もう澄み渡るその青空の気持ちになって、これだ! と思ったわけですよ。その時にこの石斧と一生共に生きていくっていう覚悟しました! たとえお金にならないと分かっていても、共に生きていくぞとその時思ったんですね。2008年ぐらいの時ですね」

●何が違ったんですか?

「一言で言えばすべてが丸く収まるなと思いましたね。そのモヤモヤっていうのは結局、人間中心主義の物づくりを感じていたってことなんですよ」

●この本にも1本のペンがあれば何でも書けるように、1本の石斧があれば何でも作れるという風に書かれてましたけど、そんなにこの石斧ってすごいものなんですか?

「私も最初は石斧自体、まぁ石自体ただの石ころだと思っていました。皆さん斧って聞くと大体は薪を割る斧を想像されると思うんですが、私もその1人でした。しかしですね、鉄の斧も石斧を使う前にたくさん使ってたんですけども、斧1本で木を切り倒すこともできる、そして柱とか梁(はり)とか角材にもできます。板を作ることもある意味できます。

そして穴を掘ることもできる。伝統的な木と木を組み合わせる継手(つぎて)・仕口(しくち)なども作ることができるんですね。ということは斧1本あれば、家ができてしまうということがやってみて分かりましたね」

かわいい縄文小屋!?

※雨宮さんは石川県・能登の貴重な縄文遺跡「真脇遺跡(まわきいせき)」で縄文小屋を造ったそうですが、石の斧を使ってすべてひとりで作業されたんですか?

「設計は大学の先生、研究者と共に考えた中で、大まかな基本的な設計は私が任されてやったわけです。なぜこれをやったかと言いますと、私常々思っていたんですが、日本全国の遺跡にある縄文小屋を見まして、皆さんも感じてると思いますが、まずそこに入りたくありません。

中に入ったらじめじめしてる、カビ臭い、虫がいっぱいいる、床は濡れている、真っ暗、薄暗い、出入り口から風がピューピュー入ってくる、そこでとても住みたいと思えない縄文小屋だらけでした。こういう小屋は絶対私は作りたくないなと思ってたんですね。

私がやっぱり作りたいのは、見てかわいい! まずはかわいい。そして中に入ったら素敵だな! 実際にそこで暮らしたら本当に居心地がいいね! 健康的に暮らせるね! 機能的だね! そういう小屋を作りたかったんですね。

自分の思いを100%ぶつけました。やっぱり先生方もその情熱に納得して頂けまして、雨宮に任せるから是非やってみてくれ! ということで、もうこれはいくぞって感じで、走り出したんですが、実際の作業は地方創生事業の中で、能登町が主催でいろんな人が参加できるワークショップという形でやりました」

●どれくらいの期間がかかったんですか?

「設計に1年かかりまして2015年。で、2016年〜2017年の2年間で完成まで作業を進めていきました」

●実際作られていかがでした?

「とにかく縄文人たちのレベルの高さ、また自然を活用する高度な技術と知識と、とにかく精神性にびっくりさせられるところが大きかったですね」

●例えばどんなところに感じます?

「私たちは当たり前なことなんですけども、森との付き合い方を忘れてしまってるんですね。たまたまその縄文小屋に使った木は、近くの栗の木が主体の雑木林だったんですけども、その30年〜40年前に炭を作るために、その雑木林が切られていたわけですよ。

その切られた株から“ひこばえ”と言って、また元の切り株からいっぱい赤ちゃんが出てくるんですよ。それが2〜3本、ぐぐーんと一緒に成長するわけですよね。そうすると1つの株から2本〜3本、ちょうど直径15センチぐらいの、すーっとまっすぐな栗の木が育ってくるわけですよ。実はそういう細い、小径木の栗の木が一番使いやすいし、加工しやすい、っていうことなんですね。

それをまた切りますよね。そうするとまたそこの株からまた出てくるわけですよ。そういう風にして森との循環型の暮らしというんですかね。人が手を加えることによって、自分たちの住むところもできる。

その間にはまた30年経てば、また建築材に使える材料は出てくる。だけど建物自体は30年〜100年以上持ちますから、その材はまた違うものに使ったりという風に、どんどん恵みを生み出してくれる。そして自分たちの暮らしも豊かになっていくっていう森との付き合い方、自然との付き合い方をやっぱり知ってる人達なんだなっていうことは感じましたね」

<縄文時代の基礎知識と加曽利貝塚>

ここで縄文時代はどんな時代だったのか、おさらいしておきましょう。

縄文時代は紀元前1万3000年頃から1万年以上の長きにわたって続いたとされています。厳しい氷河期が終わり、気候が温暖になってきた頃で、ドングリやクルミが実る落葉広葉樹の森ができ、海や川では魚介類が豊富に獲れるようになり、人々は木の実や魚、貝などを獲って食べたほか、森にいる鹿やイノシシ、ウサギなどを狩りで捕まえていたと考えられます。

食料が安定的に確保できることから人々は竪穴住居を作り定住するようになり、土をこねた縄文土器で「煮る」などの調理や、食料の貯蔵も行ない、狩りのパートナーとして犬との暮らしも始まっていたようです。そして、竪穴住居がいくつか集まって「ムラ」となっていきました。

そんな人々の暮らしを現代に伝えるのが貝塚。大量の貝殻のほか、動物の骨や土器の破片なども含まれていて、当時の食生活などが垣間見えます。かつては「縄文時代のゴミ捨て場」という認識でしたが、丁寧に埋葬された人骨などが出土することもあり、「もっと神聖な場所だったのではないか」という説も出てきています。

実は、千葉市は貝塚の数が日本一多く、全国でおよそ2400カ所あるとされる縄文時代の貝塚のうち、およそ120カ所が千葉市内に集中しています。

中でも有名なのが、国の特別史跡に指定されている加曽利貝塚。日本最大級の規模を誇るだけでなく、集落跡としても、およそ2000年間にわたり栄えたムラの変遷がたどれる貴重な遺跡で、それが21世紀の現代まで自然環境とともに保全され、考古学研究の発展にも多大な貢献をしてきました。

加曽利貝塚では今月28日までの予定で本格的な発掘調査が行なわれていて、ムラの構造解明を目指しています。発掘実施日には毎日、学芸員による説明が行なわれたり、加曽利貝塚博物館のホームページでも調査の様子を発信していますので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

◎加曽利貝塚博物館HP:https://www.city.chiba.jp/kasori/

旧石器人の超高度な技術

※さて、「3万年前の航海 徹底再現プロジェクト」をご存知でしょうか。

このプロジェクトは国立科学博物館の人類進化学者「海部陽介(かいふ・ようすけ)」さんが中心となって進めたプロジェクトです。

目的は、旧石器時代に日本人の祖先がどうやって海を渡って日本列島にやってきたのか、それを実証するために、当時あったであろう技術と素材を使って舟を作り、人力だけで海を渡るというもの。

(*詳しくは以下の番組アーカイブをご覧ください)

http://www.flintstone.co.jp/20190831.html

http://www.flintstone.co.jp/20190907.html

このプロジェクトは2016年に実験が始まり、2019年に台湾から沖縄・与那国島までの本番の航海が行なわれ、黒潮に流されながらも見事、渡りきりました。そのときに使った丸木舟、全長およそ7メートル50センチ、重さ200キロの舟を、石の斧だけで造ったのが雨宮さんだったんです。

この歴史的なプロジェクトに参加して、いまどんなことを思っていますか?

「とにかく旧石器人、半端じゃないレベルだなと思いましたね。とにかく木工技術が超高度なレベルですよね。これは私が30年間大工をやってきまして、特に手道具を主に使ってやってきた職人の私ですら、石斧を使うには非常に高度な技術がいるなってことが分かったんです。

それを使いこなしてる旧石器人たちって一体どんなレベルなんだっていうことですよね。それはきのうやきょうにできることではなくて、何十年も積み重ねないと道具ってのは自分の手足にならないんですよ。ということは、日頃からものづくりをたくさんしていたってことですね。石斧でね。これはすごいことですよね」

※縄文時代よりも前の、旧石器時代の人たちも優れた技術を持っていたんですね。

雨宮さんは石の斧で丸木舟を造っている時に、多くの人たちから「大変ですね」と声をかけられたそうです。そんな時、雨宮さんはこう応えていたそうですよ。

「でもよく考えてみてくださいって私言うんです。大変なことになってるのはチェーンソーを使う時なんですよ」

●え!? どういうことですか?

「多分皆さん、単純に体が大変だろうって言っていると思うんですけれども、体は正直、汗かきます。でもそれ気持ちいいんですね。とても楽しいです。健康的です。だから全然大変じゃないんです。

何が私は大変になるかって言うと、地球環境がめちゃめちゃ大変なことになっちゃう、チェーンソーを使うとね。そういうところまで皆さん考えてないなーって。そういうこともまた伝えたいんですけどもね」

●具体的にどういったことなんでしょうか?

「一番最初に頭に置かなければいけないことは、私たち人間もそうですけども、生命にとって必要なものは空気、水ですね。これはもう絶対的な条件なんですけども、その水とか空気を作っているものは何かっていうことですね。これは木、森ですね。

その森の木を今、チェーンソーという木の伐採道具を使って、世界の肺もと言われる森林を今もバンバン伐っているわけですよ。石斧の大体200倍〜300倍ぐらい早さで、あっという間に伐り尽くしていきます。その木を伐り尽くせば、当然、空気も水もなくなっていくわけですね。これ大変なことになりますね。

あとチェーンソーを使う時には化石燃料が必要なわけです。その地下資源もあともう何十年でなくなるっていうことも分かってることですね。そしてそのチェーンソーを維持するにも、壊れたら、ほとんどが皆んなそうですけども、使い捨て文化でして。

チェーンソーが壊れたらまた新しいものを買う。そしてまた作るのに大量のエネルギーを使う。という風な大量生産、大量消費の中の道具でもあるんですよね。

やっぱりその速さ、大量に速く伐っている行為は非常に危ないですよね。石斧だと、1日に1本しか伐れない木が、チェーンソーを使うと何百本も伐れるわけですよ。それを世界中の至る所で毎日行なっているんですね。これはもう空気がなくなるぞと言っても過言ではないですね」

縄文暮らしは毎日がワクワク!

*雨宮さんは現在、山梨のご自宅にある縄文小屋で暮らしています。どんな小屋なんですか?

「大きさは、畳で言いますと3枚分の大きさですね。そして真ん中に炉がありまして、火を焚くところがありまして、床は土です。壁は土壁で、屋根は板葺き(いたぶき)で、自然素材の縄文小屋に近いような小屋に暮らしています」

●寒くないですか?

「夏は涼しく、冬はぽかぽかです!」

●ええ〜〜!?

「私は1年中、半袖と裸足で暮らしてるんですけども、全然寒くないです。毎年暑さは厳しくなってくるんですけども、そんな小っちゃな小屋に夏にいて、『ぼくは縄文大工』の執筆もしたりしましたけども、小屋にこもっていても、全然暑さは感じませんね。

それはですね、土の床、そして土の壁が湿気を含んでいまして、それが蒸発する時に熱を奪い取っていく、気化熱って言うのかな。熱を奪い取ってくれるんですよ。それで空気が冷やされるんですよね。だからとてもひんやりとするんですね。

皆さんも多分、体験として古い民家に真夏に入った時に、ひやっとした感じを受けたと思うんですけども、それはそういうことだと思いますね」

●ご家族は何とおっしゃっているんですか?

「小さい時からこういう変わり者の父さんですから、変わったことをやっているってことが当たり前に見てますんで、普通に思ってるんじゃないですかね。ただ普通のお父さんと違うなとは思っていると思いますけど、普通ってなんだよってことですけどね(笑)」

●実際に縄文小屋で暮らしてみて一番感じたことってどんなことですか?

「とにかく日々の暮らしが楽しいですよ。外との一体感がありますからね。常に外を感じながら、だけど壁に囲まれ、火に温められ、なんとも自然と一体になる。そして(現代社会は)これだけ物にありふれているのに、毎日何か新しい発見がありますね。食べることとか寝ることにしても着ることにしても、何にしても発見がありますね。ワクワクします!」

●食事はどうされているんですか?

「食事は、一番大きなところは米を食べてないですね。なんでだ?って言われるんですけれども、やっぱり弥生時代に渡来人が米を伝えた、伝えたというか持って作り始めた、その農耕に対して、縄文人になってみて、縄文人としてと言わせていただいて(笑)、やっぱり森との共生、これを実践していけるような暮らし方を自分でやりたいんですね」

●縄文の生活から学ぶことってすごく多そうですね!

「そうですね。今世界が目標としている持続可能な暮らしっていうのは、そこにあると思うんです。やっぱり自然との共存ですね。自然と共に暮らすっていうこと。

いわゆる農耕社会って、やっぱり温暖な気候、安定してる気候だったらいいんですけども、どうも地球は10万年周期で寒冷な気候になる。農耕ができない時代の方がはるかに長かったわけですよ。いま現在、1万2000年前から続いている温暖な気候も、もう終わろうとしてると言われてるんですね。

そういう時にどうやって今のこの世界の77億の人口を支えていくんだ!? ということですね。それはやっぱり豊かな自然環境、豊かな森、そういうものを私たちはもう一度、森と自然と関わって、作り上げていくことをしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います」

●改めて自然のことを学ばないといけないですね。

「本当に目先だけの暮らしを成り立たせるっていうことではなくて、やっぱり今を生きる人の使命として、未来へつなげる暮らしをすることが使命ではないでしょうか」

INFORMATION

『ぼくは縄文大工〜石斧でつくる丸木舟と小屋』

石の斧「石斧(せきふ)」など、太古の道具で物作りをする面白さなどを紹介しています。また、縄文小屋や丸木舟を造ったときの記録や、縄文暮らしなど興味深い話が満載で、写真も豊富です。私たちの生活様式を見直すきっかけにもなるかもしれません。平凡社新書シリーズの一冊として絶賛発売中です。ぜひ読んでください。詳しくは平凡社のサイトをご覧ください。

2020/10/25 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、動物行動学者の「新宅広二(しんたくこうじ)」さんです。

新宅さんは1968年生まれ。大学院修了後、上野動物園、多摩動物公園に勤務。その後、国内外のフィールドワークを含め、およそ400種の野生動物の生態や飼育法などを修得。現在は国内外の科学番組や映画の監修、動物園や水族館などのプロデュース、そして大学や専門学校で教鞭をとるほか、生き物に関するユニークな本を数多く手掛けていらっしゃいます。

そんな新宅さんの新しい本が『動物たちのハローワーク』。この本は、ご専門の動物行動学に基づいて、動物を擬人化し、こんな仕事をさせたら面白いだろうな〜という視点で書かれています。動物の生態を楽しく学べるのはもちろん、私たち人間のお仕事を改めて知る一冊となっています。

きょうはそんな新宅さんにもしも動物たちが仕事をするとしたら、どんな職業が向いているのか、動物行動学をもとに楽しく解説していただきます。また、サイエンスのかたまり、動物園のお話もうかがいますよ。

☆写真協力:新宅広二

ヒバリはラジオ・パーソナリティ!?

*本に登場する動物は200種、職業は120種、載っているんですが、私が特に気になったのは、もちろんラジオ・パーソナリティ! その仕事に向いている生き物として「ヒバリ」をあげています。これはおしゃべりが大好き、そんなイメージなんでしょうか。

「ヒバリ、ご覧になったことありますかね? 」

●そうですね〜、ないかな〜!?

「意外と都会でもいるんですよ、原っぱとかあるところだと。珍しい鳥ではないので、結構人の側にいる身近な鳥なので。

それが空高く上がっていくんですよね。で、上空でとまりながら、ずっと綺麗な声で喋り続けるっていうのがヒバリの特徴で、それ自体は縄張りを主張しているような行動なんですけど、電波に乗せて多くの人に、いろいろ自分の声を聴いてもらうかのような感じの行動なので、ちょっとラジオっぽいなと思ったんです(笑)」

●この本にも美しい声でピーチクパーチクしゃべり続けるので、世界中にファンも多いっていう風に書かれていましたけれども(笑)。

「日本だけじゃなくて結構いろんなところにヒバリはいるので、みんないいイメージの鳥なんですよね、どの国もね。みんなに愛されてる身近な鳥なのかなと思って」

●なるほど〜。あとアナウンサーという項目もありましたけれども、こちらはハシビロコウで、これはどういった鳥なんでしょうか?

「これはアフリカにいる大きな鳥なんですよね。結構ネットなんかで動かない鳥として話題になったりしてますけれども、無表情でずーっと集中力があって、1時間ぐらい動かないとか、そういう姿勢を保てるんですよね。

かと思うと、このハシビロコウっていうのはクラッタリングって言ってくちばしを早く動かして音を鳴らすことができて、早口言葉じゃないけれども、そういうのも、実は動かないだけじゃなくて上手な鳥なので、ベテランのアナウンサーみたいな感じですよね(笑)」

●アナウンス部長って書いてありましたね(笑)。アナウンサーは話術だけじゃなくって体力や精神力も必要っていう風に書かれていましたけれども、私は元々山陽放送のアナウンサーだったので、なんで本当に分かるの〜? っていう風に思いました! まさに集中力と忍耐力、体力も必要だなって感じていたので。

「そうですよね。そういう一発勝負っていうか、間違いが許されなかったりとか、やり直しがなかなか効かないような仕事ですよね。ハシビロコウは水の中の魚を獲ったりするんですけど、ずーっと集中してるんですよね」

動物たちの履歴書を書いてみた!?

※それから本当にいろんなジャンルの職業がありまして、例えば警察官はシェパードとありましたけれども、これは警察犬っていうイメージですか?

「この本は、求人を出す側と就活をしている側の動物2つに分けて書いてみたんです。こういう人材が欲しいっていう人と、私はこういう特技があるので応募しましたって、動物の履歴書を書いてみたんですよ。

やっぱりこのシェパードとか警察犬で有名なのは皆さんイメージしやすいですけど、犬は350種類以上いるので、犬の中にはやっぱり警察犬に向いてない犬っていうのもいるんですよね。今回この本で応募させたのはバグなんですけれども、小さくて愛玩犬なので、あんまり警察の事件を解決するようなものにはちょっと向いてなくて(笑)」

●面白いですよね。履歴書はこの本に色々載っていますけれども、本当に笑いながら読ませていただきました! あとは冒険家も載っているんですよね?

「冒険家はバイカルアザラシを冒険家っぽいなーと思って、ちょっと当てて見たんですけれども」

●アザラシが冒険家というイメージがちょっとわかなかったんですけれど。

「そうなんですよね。アザラシって例えば少し前ですけど、東京湾とかの多摩川に“たまちゃん”っていうのが来たりとか、ずいぶん北の方に本来住んでる動物なのに、とんでもないところに来ることがあるんですよね。アザラシは全体的にちょっとそういう傾向があって、本来棲んでいるところから遠くまで行ってっていうことが、世界中でよく見られるんですよね。

中でもこのバイカルアザラシは、ずいぶん内陸の方にある淡水の湖(バイカル湖)なんですけど、世界で唯一そこに淡水のアザラシとして生息してるので、一体どうやってそこまで、その先祖が行ったのかっていうのが想像するとちょっと楽しいんですけどね」

●あと気象予報士というのもありましたね。これはアマガエル?

「これは結構日本でも有名ですよね。アマガエルのアマっていうのは雨って書くんですけれども、やっぱり雨を本当に予想するんですよね。特に雨の前にちょっと鳴くっていう習性が知られているので、気象衛星とかそういうのがない時代に、昔の人たちは自然や動物が発する情報を利用して、もうすぐ雨が降るんじゃないかとか、台風が来るんじゃないかとか、そういうのを巧みに利用してたわけですよね」

●なるほど〜!

「この本自体が就職ジャーナルみたいな作りにしたかったので、いろんな成功者のインタビューとか、そういうのを動物目線で語っています。ユーチューバーで成功したジャイアントパンダの語りが入っているところがあるんですけど、ただ寝てるだけじゃないっていうことを、すごく一生懸命、動画の再生回数を稼ぐにはどんな努力をしたかっていうことを、いろいろ語らせてみたんですけどね(笑)」

実はインドア派!?

※新宅さんは今年の春まで生物調査のために、ヒマラヤ山脈のエベレストに滞在していたそうです。どんな生き物を探しに行ってたんですか?

「極地生物です。(エベレストは)極地気候になるんですよね。もう南極とか北極と同じぐらいの特殊な、酸素も少ないとこだと半分から3分の1ぐらいのところなので、そういうところに棲む動物の生態をちょっと調べに行きたかったので行ってましたね」

●具体的に言うと、どんな動物がいるんですか?

「皆さんお馴染みのイエティがいるところなんですよね(笑)。まぁイエティがいるかどうかはあれですけど、雪男が話題になっていた、ちょうどそういう場所なんで、ああいう都市伝説みたいなのが出るぐらいの。大型動物も意外といろいろいるんですよね、クマから霊長類もいますし」

●新宅さんが行かれた時はどんな動物がいました?

「哺乳類で10種類くらいは見れましたし、それから鳥だと20種類以上、今整理してるところですけどね。ユキヒョウとかそういうのもいました。レッサーパンダもちょっと調べたかったんですけど、それはちょっと見れなかったですね」

●標高はどれぐらいなんですか?

「標高は5000メートル以下ですね。4000メートル台までのところを」

●そうなんですね〜。元々登山とかはされていたんですか?

「いや、全然、僕インドア派なので(笑)、お仕事以外では山に行くことはないんですけど」

●えー! 大変だったんじゃないですか?!

「そういう登山の知識とかもないので大変でした。特に高山はあんまり経験がないのでちょっとまた大変でしたけど」

●でも動物を探しに?

「そうですね。あとはそこの少数民族の人たちに、いろいろヒアリングをしたいことがいくつかあったので、そういうのも取材しながら、動物と関係することでね」

●例えば、どんなことなんですか?

「気候変動のこととか。それから動物がどう変わってきたかっていうのが、私はそんなにまだ回数を行っていないので、そこの住民の人たちにヒアリングすると、短期間でいろんな情報が集められるんですね。そういういろんな項目もちょっと聞いたりして、情報を集めてきましたね」

●ちなみに動物はどう変わってきていたんですか?

「ヒマラヤのエベレストなので、地球温暖化とかなんか感じてるのかな? なんて思って。でも聞く人聞く人、何も変わってないよってみんな言ってましたけど(笑)」

●そうなんですね(笑)

「気候変動の話っていうのは、どこか全体が暖かくなるだけではなくて、いろんなバランスが崩れていくので、必ずしも暖かくなるところばっかりじゃないんです。ちょうど私がいた時はここ数年、寒いよねなんてみんな言ってたぐらいなので、それはそれとして何か影響があるのかもしれませんけど」

動物園は宝の山!

*新宅さんはそもそも、どういうきっかけで動物を専門にするようになったんですか?

「僕ね、動物園に勤めていたんですけど、大学まで動物園に行ったことがなくて。動物はもちろん嫌いじゃなかったんですけど、動物園に勤めるとも思わなかったし、動物で食べていくことになるとも思わなかったんですよ。

でもちょうど大学の研究で、動物園の動物をちょっと借りることになって行ったら、すごく面白いなと思って。動物の中で飼われている動物、思った以上にいろんなデータがちゃんと取られていて、宝の山だなと思ったので」

●どんなデータですか?

「例えば野生動物の調査をすると、1年間行くとか、もしくは3ヶ月行くとか、期間を限定して見るしかないんですよね。でも動物園は、生まれた瞬間から死ぬ瞬間まで、ずっと毎日記録されていて、非常に壮大な1匹の動物の人生って言うかな、そういうのが記録されていて、なかなか野生でそういう(記録の)取り方はやっぱりできないんですよね。だからそれはそれとして見えてくるものがあるので、野生の調査も大事ですけど、飼育下の動物もずいぶん研究対象としては面白いんじゃないかなってその時思いましたね」

●で、動物に興味を持って動物の道に進まれたわけですね。

新宅さんはオリジナルのワークショップ「空想動物園を作ろう」を開催されていますが、どんな内容なんですか?

「今年コロナで教育イベントが軒並み中止になっちゃったんですけど、それでも今年、何箇所か動物園や博物館からの依頼があって。今年やっているのは子ども向けに 動物園のデザインをさせるワークショップをやってみようかなと思ってやってみました。

模型を並べるだけじゃなくて、動物園っていう施設がどうしてライオンを安全に飼えるのかとか、動物たちが狭い場所で寿命まで生きて、生かすことができるのかっていうのは実はサイエンスの塊なんです。そういうのをデザインしながら理解させるっていうのかな。

配列も全部意味があったりとか、作業する時にどういうレイアウトが実は効率的なのかとか、お客さんにそういうのを見せるために教育的にどういう配慮がされているのかっていうのを、自由に作らせる中で知ってもらうというか、そういうワークショップですね」

●ヘ〜! デザイン、実際に絵を描いてもらうというようなことですか?

「模型で、ある敷地を買収したという設定にして、池とかがある広大な敷地、動物園ができるぐらいの敷地の地図を与えて、そこに動物のフィギュアとか、特に今回は空想の動物園なので、もう恐竜とか、マンモスとか、全部ありにして。

そういうのがもしいたとしたら、飼育する場合にどうやって、どれくらいの広さが必要かとか、どういう餌の確保が必要か、いくらぐらいかかるのかとか、そういうのを考えさせるようにしてましたね」

檻がなくても大丈夫!?

*大盛況だったワークショップ「空想動物園」は本物の動物園の、施設としての面白さを知る側面もあるそうです。具体的にどういうことなのか、お話いただきました。

「なんかそういう見方がわかると、空想の動物園じゃなくても、動物だけじゃなくて施設の面白さっていうかな、檻がないのにどうして逃げないんだろうとか、そういうのに実は秘密が隠されているとかね。そういうところが見られるようになるんじゃないかなと思っていますよね」

●動物園のレイアウトなんて考えたことなかったです。

「普通は動物の方を見ちゃうのでね。それが自然に(レイアウトを)見たり、檻を感じさせないようにする工夫が、どういう風な仕組みになっているのかを、子供たちに考えさせながら。

私は動物園の設計とかにも関わったりしてるので、そういうところの考え方を少し優しく教えてあげたりしてました」

●檻がなくても大丈夫っていうのは、どういうことなんでしょうか?

「恐竜でもどんな猛獣でも、めちゃくちゃ頑丈な檻さえ作れば、どんな動物でも飼えるんですよね。ただそれじゃちょっと芸がないというか、ちゃんと動物行動学に基づいてやると、過剰な檻を作る必要はないんですよね。

例えばですけど、ジャンプ力のない動物だったら上を塞ぐ必要はないわけですよね。それから泳げない動物は、お客さんと動物の間に水を張ることで、こっちに来れないんですよね。だからそこには檻を作る必要がないとか。

なんかそういう風に動物の得手不得手をうまく利用しながら、できるだけ檻のない、全部檻で囲まなくて済むようなものは、近代の動物園ができて、この100年以上、150年ぐらいの間にいろいろそういうことができそうだってことが分かって、やられているんですよね」

●それも全て行動学っていうことですよね?

「そうですね。例えばクマなんかはよく檻がなくて、その前に深いお堀みたいなのが張ってあると思うんですけど。これはジャンプ力がないので、檻で囲まなくてもこっちに来れないし。そうするとクマと同じ目線で、その間に遮るものがないので、非常に同じ空間にいるような感じになるんですよね」

●なるほどー! そういう仕組みがあったんですね!

INFORMATION

『動物たちのハローワーク』

動物の生態を知り尽くしている新宅さんだからこそ書ける本だと思います。履歴書が載っていたり、擬人化された動物の可愛いイラストも載っていたりと、読むのが本当に楽しい本ですよ。動物たちのそれぞれの特技なども分かって面白いです。ご家族みんなで楽しめる本だと思います。

ぜひ読んでください。辰巳出版から絶賛発売中です。

詳しくは辰巳出版のサイトをご覧ください。

◎辰巳出版HP:http://www.tg-net.co.jp

2020/10/18 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立科学博物館・動物研究部の研究員「田島木綿子(たじま・ゆうこ)」さんです。

田島さんは日本獣医生命科学大学から東京大学大学院、そしてテキサス大学を経て、2006年から国立科学博物館の研究員。専門は海の哺乳類の進化や形、比較解剖など。そしてイルカやクジラなどが浅瀬や海岸に打ち上がってしまう「ストランディング 」調査の専門家として、その謎を病気という観点から解き明かそうとされています。

もともと大きな動物が好きだった田島さんは、写真家で科学ジャーナリスト「水口博也(みなくち・ひろや)」さんのオルカ(シャチ)について書かれた本に出会い、彼らの生態に興味を持ち、海の哺乳類の研究者になったそうです。

きょうは「クジラの先生」と呼ばれる田島さんに、イルカやクジラの進化、そしてストランディングについてうかがいます。

☆写真協力:国立科学博物館

ストランディングの原因

*それでは「クジラの先生」田島さんにお話をうかがいましょう。まずは、9月の末にオーストラリアで起こった大規模なストランディングの話題から。

●イルカやクジラが海岸に打ち上げられてしまうっていうニュースをよく耳にしますけれども、つい最近もオーストラリア南部のタスマニア州の湾に、270頭のゴンドウクジラが浅瀬に迷い込んでしまったと・・・。

「結局500頭以上死んじゃったんじゃないかな」

●そんなに、だったんですか?

「そう、あれはちょっと本当にひどい話で。みんなで原因を追求したいと思うんですけど、3メートル近くのクジラが500頭だと、もうどうにもできないですね」

●どうしてそういうことになっちゃうんですか?

「大体いつも言われてるのは、あの種類は社会性がすごく強くて、みんな集団で行動してるので、なんとなく1頭がそっちに行っちゃうとみんなで行っちゃって。気づいた時には手遅れみたいなことをよく言われるんですけど、大体、大量に座礁するのは社会性が強い種類が多いですね。

群れのリーダーとかサブリーダーみたいな子達が、ちょっと調子悪くなると全部が行っちゃうみたいな風によく言われてるんですけど、まぁいろいろですね。寄生虫説とか、それこそ彼らもウイルス感染症で死ぬので、例えば、あれ全体が病気で一斉に調子悪くなって死んだとか、それはやっぱり解剖とか調査をやってみないと分からないんですよね」

●そういった解剖や調査を田島さんは、されているということなんですか?

「そうですね。病気を見つけたいので解剖しないと分からないんです。一刻も早くとにかく解剖したいっていうのが、私の一番やりたいことなんですけど、なかなかそうはいかないんですけどね」

●迷い込んでしまうのは、方向を探知する能力がないということですか?

「いや、あるんです。ハクジラの場合は耳から超音波が流れてきて、そこを伝って私たちで言う鼓膜みたいなところに行くんですけど、たまにそれが狂ってしまうとかっていう説もあるんですけどね。大型のヒゲクジラはちょっと違うんですけど。それがおかしくなるっていう報告はあります」

●田島さんはどうしてストランディングが起こるとお考えですか?

「そうですね。大量座礁の時は、そのリーダーが調子が悪くなって群れで座礁、っていうのがあったんですけども、1頭だけが上がる場合はやはり私としては、病気で死んでしまったと思いますね。感染症、あとはちょっと難しいですけど、代謝疾患って言って、人間で言うと糖尿病みたいなのとかそういう病気が、同じ哺乳類なので私たちがかかる病気は基本的に彼らもかかるんですね。

なのでまずそういう病気で死んだ個体とか、あとは網に絡まって死んでしまうっていうのも結構あるし、船と衝突するとか、やはり人為的なものも多いので、どうして死んだのかっていうのは、やはりつぶさに観察しながらチェックしてるんですが、いろんな原因があるのは事実です」

骨から分かること

※博物館というと、化石や標本などがたくさん展示されているイメージがありますよね。田島さんは、骨格標本を集めるのもお仕事のひとつなんだそうです。

「今は博物館の職員なもので、博物館の標本として、標本というのはもうありとあらゆるものが標本になりますので、その中の1つとして骨格標本だったりします。

あとは特に野生動物の場合は分かってないことが多いので、例えば犬、猫とかは2歳って言われると例えば、人間の何歳ですねってすぐ分かったりするじゃないですか。それは膨大な資料があって人と犬を比べた時に分かるんですけど、人間は分かってても、クジラのこの種類とか、タヌキでもなんでもいいんですけど、野生動物の場合は当たり前の基礎情報がわかってないことが多いので、そういう意味ではいろんなサンプルとか標本を採集するっていうのが、今の使命でもあるし私もやりたいことなので」

●そもそもどうやって骨格標本って作られるんですか?

「骨格標本は大きさによりますけど、大きいクジラの場合は海岸とか適切な場所に、発見された場所の近くとかに2年ぐらい埋めますね。あとはうちの場合は5メートルぐらいまでのクジラだったら持って帰ってきて、大きな鍋があるんですけど、グツグツ煮るみたいな、豚骨ラーメンの豚骨じゃないですけど(笑)、ああいう感じでグツグツした骨をピックアップして、綺麗にするっていうこともあります」

●骨から何がわかるんですか?

「いろいろ分かりますよね。例えば、子どもたちとかによく言いますけど、私たちここに肋骨ってあるじゃないですか、なんで肋骨ってあるかご存知ですか?

●なんででしょう?

「哺乳類とかでも、肋骨がない動物もいるんですけど、あと肋骨がずーっとある動物とか。なぜ哺乳類は、まぁ哺乳類だけじゃないけど、胸のところに骨があるのか。息をする時に胸郭が膨らみますよね? 実はその肋骨がないと胸は膨らまないし、肺で呼吸できないんですよね。

そうするとエラ呼吸してる魚も実は肋骨はあるんですけど、ずーっと背中まで、お尻の方まで肋骨があるんですよ。子供たちに聞くと、見た目が魚みたいなイルカだけど、実は骨を見ると肋骨が胸にしかない。でも魚は全部あるとか、爬虫類とかいろいろ見ると、そういうところから(イルカは)我々と同じ哺乳類なんだねって言えたりとか。

あとはヒレ状の手だけど、実は体の中の構成要素は我々と同じ上腕骨があって、橈骨(とうこつ)と尺骨(しゃこつ)があってとか、そういう一緒のところと違うところが分かりますよね」

●骨から得る情報量ってのはかなり多いんですね!

「と思いますけどね、はい」

(日本でも年間に200〜300件、浅瀬や海岸にイルカやクジラなどが打ち上がるそうです。

以前、千葉県袖ヶ浦に12メートルのクジラが打ち上がったことがあると「田島」さんが教えてくださいました。そんな大型のクジラの解剖や調査は、10数人のチームを組んで、クレーン車などの重機を手配して行なうそうです。人間ひとりの非力さを感じるとも「田島」さんはおっしゃっていました)

哺乳類の変わり者!?

※続いては、イルカやクジラの進化について。彼らは進化の過程で、一度あがった陸から、海に戻った哺乳類ですよね?

「そうですね。1回全体的に海から陸に上がって、やっと陸の生活ができたぜ!って、みんなでわーいってしてたのに、何故か、俺たちもう1回海に戻るわ、っていう仲間がいたんですね。それが今私たちが知っている海の哺乳類なんですね。私は最近はよく変わり者だなという風な言い方をしますけど(笑)、せっかく上陸して、やっと陸の生活にも慣れてきたにも関わらず、もう1回戻るわけですから」

●なぜ戻ったんでしょう?

「そこはね〜、分からないんですよ。進化ってそこが分からないんですよ。なぜ?っていうのが絶対分からないんです。みんな知りたい、なぜ恐竜は絶滅したとかから始まり、推測はできますけど、絶対真実は分からない。私たちは進化が終わったあとのものを今見ているので、その後ろで何が起こっていたかってのは、タイムマシンとかなければ絶対に分からないですね」

●食べ物が豊富だったとかですか?

「昔はネガティブなプロセス、例えば陸上では負け組だから海に行ったとか水中に行ったっていう説と、積極的に海に行ったっていう説が2つあったんですけど、最近は積極的な方の選択肢の方が支持されているので、多分彼らは自分たちで海の方がいいと何か思ったんでしょう。それはおっしゃる通り、彼らは非常に本能で生きていますから、エサ生物が多かったとか、子育てしやすいとか、本当に単純な本能的な理由で行ってみたら、意外といけたっていう風に思いますね」

●子育ては陸の方が良さそうなイメージがありますけどね。赤ちゃんのイルカやクジラって肺呼吸ですから、海面に上がってから呼吸しなきゃいけないっていうのを見ると大変そうな感じ。でもあえて海に戻ったということなんですね? 不思議ですね!

哺乳類であり続けることを選んだっていうのも何かイルカたち、クジラたちの理由があったっていうことなんですかね?

「理由は分からないけど、多分水に適応しようと進化しなかったんですよね。エラ呼吸に戻るとか、そういうこともせず。私はだからセンチメンタルに言うと、俺たちは哺乳類でいたいんだ! って意地みたいなものを感じるってよく言っちゃうんですけど、いや分かりませんよ?(笑)そういう風に思うとなんかちょっとシンパシーを感じるなっていうか」

● そうですね〜!

胃の中からプラスチックゴミ

*ここ数年、海洋を漂う膨大なプラスチックゴミが大きな問題となっています。俳優のレオナルド・ディカプリオが製作総指揮の映画「プラスチックの海」が来月日本でも公開されますが、まさに海洋を漂うプラスチックゴミにフォーカスしたドキュメンタリーで世界各国で注目を集めています。

(映画「プラスチックの海」オフィシャルサイト:

https://unitedpeople.jp/plasticocean/)

田島さん、海洋プラスチックゴミは当然、イルカやクジラにも影響はありますよね?

「そうですね。私たちも調査を20年ぐらいやってるんですけど、残念ながら実際20年前ぐらいから、いわゆる海岸に打ち上がってきてしまうクジラたちの胃の中からは、大きなプラスチックはもう見つけてしまっていますので、解剖して胃を開けてみると、胃の中に我々が出したプラスチックゴミを見つけることがまず最初に発見する、初見ですね」

●具体的にはどんなものが見つかるんですか?

「園芸用の苗を植える黒い、育苗ポットって言うらしいんですけど分かります? あれが多いのと、あとはアイスコーヒーとか飲む時の、ミルクとかガムシロップを入れる小さな容器、子どもたちが食べるゼリーの容器とか、あとはPPバンドって言うんでしたっけ? 荷物を縛るバンドとか、本当に皆さんが見たことあるっていうものとかもあります。あとは普通のゴミ袋の破片とか、ビニール片がすごく多いですね」

●私たち人間が作って捨てたものですよね、こういったプラスチックゴミっていうのは。

「まさにおっしゃる通りです」

●私たちは何をすればよろしいんでしょうか?

「それはもう本当にシンプルなことだと思いますけど、とにかくゴミをまず出さない、極力出さない。でも出さないっていうのも難しいので適切に処理をする。ゴミ箱に捨てるとか、リサイクルするとか。

やっぱりこれだけ豊かになってしまうと、そのレベルを下げろっていうのも非常に大変なのは、私含めてもちろん分かるんですけども、やはり周りに迷惑をかけつつ、人間だけが一人勝ちしたところで、その先に明るい未来は待っていないと思うんです。なるべくみんなで一緒に生活する、共存するためには、人間ばっかりが快適な生活を送ってていいのかなと」

●このままの状態が続くと、クジラやイルカたちはどんな風になってしまうんですか?

「一番懸念するのはやっぱり、さっきもおっしゃった海面に息を吸いに上がってきますから、その海面にゴミだらけだったら、彼らは息ができなくなるとか、エサが減ってくるとか、あんまりいい状況は、とにかく彼らにとっていいことは何一つないと思っているんです。

私たちが快適だと思うことは決して、彼らにとって全く快適ではないので、それをもうちょっとね。ちょっと考えるだけで行動って変わるんじゃないかなって思うんですけど、やはり強制されても人ってやらないのは分かってるので、そういう事実を知って、じゃあどうするって、ちょっとだけでも変われば、それが塵も積もればどんどん大きい力になってくるので」

●本当に1人1人の意識が大事ですね。

「本当にそう思いますね 」

INFORMATION

<田島木綿子さん情報>

イルカやクジラなどの海の哺乳類が浅瀬や海岸に打ちあがってしまうストランディング、その国内のデータが国立科学博物館のオフィシャルサイトに載っているので、興味のあるかたはご覧になってください。いつ頃、どこにどんなイルカやクジラがあがったか、ひと目でわかるようになっています。田島さんの研究や活動についても国立科学博物館のサイトをご覧ください。

◎国立科学博物館HP:https://www.kahaku.go.jp

2020/10/11 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、日本シェアリングネイチャー協会の「草苅亜衣(くさかり・あい)」さんです。

日本シェアリングネイチャー協会は、27年ほど前に日本ネイチャーゲーム協会として発足。その後、2013年に公益社団法人となり、現在はネイチャーゲームの普及に加え、「人が自然を尊重し、共生していく社会をつくること」を目的に活動しています。

ネイチャーゲームは、アメリカのナチュラリスト「ジョセフ・コーネル」さんが1979年に発表した自然体験プログラムで、世界各国で親しまれています。現在は179種のネイチャーゲームがあり、日本で生まれたものも多いそうです。

以前コーネルさんが来日されたときに、この番組に出ていただきました。その時のインタビューは番組ホームページに載っていますので、ぜひご覧ください。

◎THE FLINTSTONE HP:http://www.flintstone.co.jp/20161015.html

☆写真協力:日本シェアリングネイチャー協会

自然と遊ぶネイチャーゲーム

*たくさんあるネイチャーゲームは、いくつかジャンル分けされているのでしょうか?

「ネイチャーゲームはジャンルというものはないんですけれども、対象によって結構アレンジをしやすいことも特徴なんですね。例えば、幼児向けにちょっと工夫して、小さい子でも楽しめるように実践したりですとか、高齢者の方向けには記憶にアプローチするような、嗅覚を使ったネイチャーゲームがいいよねっていったようなことはあります。

それから私たちはシェアリングネイチャー・ウェルネスと呼んでいるんですけれども、日常的にセルフでじっくり自然と関わって行なうようなアクティビティを使って、自分自身の内面を見つめて整えていくような活動っていうのにも応用されています。

“自然とわたし”というネイチャーゲームがあるんですけれども、例えば、目の前にある大きな木を見つめて、その木に鳥がやってきたなとか、風で葉っぱが揺れてるなとか、ずっと見ているとそういった変化がありますよね? そういった変化を、膝に両手を押し当てた状態で静かに数えていくんですね。

私が体験した時に思ったのは、それまでいろんな雑念がやっぱり常にあるんですけれども、そのアクティビティをやっている時、あるいはやった後は、次のことを考えてないというか、今だけに集中している状態になっているんですね。それを日々、自分で継続的に続けていくことで内面を整えていくことができる。ヨガなんかでも同じ効果があるかと思うんですけれども、そういった活動になります」

●ちなみに秋におすすめのネイチャーゲームはありますか?

「やっぱり秋って言えば紅葉のシーズンですし、気候も安定してるので、色を楽しむ“森の色合わせ”っていうネイチャーゲームがあるんです。これはたくさんの色が描かれているカード持って、自然の中に入って、そのカードに描かれている色と同じ色を探すっていうネイチャーゲームなんですけど、1人でやってももちろん楽しいですし、一緒に行った方と、例えば赤を見つけたとしたら、同じものではなかったりするんですね。こういう赤もいいね! それも赤だね! っていう、人との感性の違いみたいなものも楽しめると思います。

“雲見”っていうネイチャーゲームもあるんですけど、雲を何秒間か見て、目を閉じて少し経ってからまた目を開けるっていう、シンプルなネイチャーゲームもあるんですけども、秋空を楽しむのもいいかなという風に思いますね」

●自分自身も自然に溶け込めそうですね。

「そうですね。あとは落ち葉に埋もれるネイチャーゲームっていうのも、“大地の窓”っていうんですけど、そういうのもあります。秋におすすめですね!」

*「草苅」さんおすすめのネイチャーゲーム、ほかにも「フィールドビンゴ」があるとおっしゃっていました。これは見る、聞く、さわる、匂いをかぐなど、様々な感覚を使って自然を楽しむビンゴゲームで、事前に用意したビンゴカードを持って、フィールドに出かけて遊ぶそうです。

身近な自然が大自然!?

※新型コロナウィルスの感染拡大に伴ない、日本シェアリングネイチャー協会のイベントや講習会なども中止となり、協会スタッフのみなさんも活動自粛となりました。草苅さんはお子さんがふたりいるママなんですが、活動自粛中はお子さんたちと、どんな風に過ごしていたのでしょうか。

「そうですね。やっぱり三密を避けて、人がほとんどいない神社に出かけたりとか、神社って結構穴場で、自然がいっぱいあるけど人は少ない環境なので、神社に出かけたり。あとは早朝に子どもたちを連れて、土手に自転車で行って過ごしたりしていました。

スタッフ同士でも話に出るんですけども、やっぱり気づいたらネイチャーゲームしていたりするので、そういう土手とか神社に行った先でいい匂いのものを探したりとか、腹ばいになって虫眼鏡で地面を探検してみたりとか、裸足になって歩いてみたりとか、ネイチャーゲームの要素をふんだんに取り入れて楽しんでいたなって思います」

●改めて気づいたこととかもありそうですね!

「やっぱり自然の大切さ、自然の存在の大きさを感じましたし、シェアリングネイチャーは必要だなっていうのを自分はすごく思いました。身近な自然がネイチャーゲームを使うことで、大自然みたいなスケールで楽しめるので、そのことをかなり実感しましたし、毎日すごく頼りに過ごしていた気がします。親としてもすごく感謝という気持ちでした!」

●色んな経験をもとにスタッフの皆さんとアイデアを出し合った中で、実際に始めたことって何かありました?

「スタッフで始めたというよりは、本当に全国のリーダー仲間の皆さんがそれぞれに工夫して活動再開されていく中で、一緒に進めているという感じなんですけれども、まずオンラインでいろんな情報発信を始めました。

有志で発足したプロジェクトで“ハッピーラッキーネイチャープロジェクト”という活動があるんです。これは身近な自然との関わりですとか、おうちの周りでも自然を楽しむ方法を、簡単な写真とか動画で撮影して SNSでタグ付けして紹介するっていう取り組みなんですけれども、これは3月の始めから今も継続して行なっています。

あとは当協会のホームページに“カワウソくんのフィールドノート”というコンテンツがあるんですけれども(笑)、その中でおうち時間を楽しめる活動をいろいろ紹介しています。さらに文部科学省が行なっている、子どもたちの自然体験を推進する授業があるんですけれども、私どもの団体もこれに参加しておりまして、全国各地でネイチャーゲームを体験できる自然教室を今まさに開催しているところです」

コロナに負けない外遊び

※日本シェアリングネイチャー協会では「ハッピーラッキーネイチャープロジェクト」の一環として「コロナに負けない外遊び」を発信しています。具体的にはどんな遊びがあるんですか?

「先ほどお話をしたような活動を通して、コロナ禍であってもネイチャーゲームやその要素を使うことで、身近な自然で思いっきり楽しめるような発信を行なっていきたいなと思っています。SNSや動画を見ていただくと、また、イベントに参加していただいたりすることで、帰ってからも身近な自然を楽しめたりとか、そのためのヒントをたくさん得ることができると思うんですね。そこが“コロナに負けない外遊び”っていうことで、チェックしていただきたいところです!

本当にたくさんアクティビティがあるので、ウェブとかももちろん見ていただきたいんです。例えば、これから秋で落ち葉がたくさん落ちていると思うんですけれど、“ジャンケン落ち葉集め”っていうアクティビティがあります。

例えば、親子でジャンケンして勝ったら落ち葉を1枚拾えるんです。負けたら拾えないんですけど、別のグループなら別の方とジャンケンする。勝ったら落ち葉を拾うっていうことを何回戦かして、手元に何枚か落ち葉が集まりますよね? で、みんなで集まって落ち葉を見せ合うんです。その拾った落ち葉、何気なく拾った落ち葉1枚1枚が、同じ樹種でも色が違ったり、穴空きだったり、形がいろいろ違ったり、本当に個性が豊かなんですよね。

そういう1つ1つの自然の違い、それから一緒にやった人の拾った落ち葉との違い、感じたことなんかをお互いに話したりして、すごくジャンケン自体も盛り上がるんですけど、あとからのシェアもすごく楽しいです。

“同じものを見つけよう”っていうアクティビティで、葉っぱとかどんぐり、木の実とか剥がれ落ちた樹皮とか、小枝とか、そういうものをちょっと集めておいて、15秒ぐらい見て記憶するんです。記憶して今度は隠しちゃいます。で、記憶したものを思い出しながら同じものを集めるっていう、ネイチャーゲームなんです。

これも本当に面白くて、同じもの集めてくる、こんな形だったとか、記憶を頼りにこのくらいの大きさの木の実だった、こんな色だった、葉っぱはもうちょっと茶色だった、みたいなことを思い出しながら同じようなものを集めてくるんです。集まってきたものをみんなで見せ合うんですけど、違うんですよね(笑)。

ちょっとずつやっぱり違っていて、すごく似ているものを見つけてくれたりとかして、それも面白いんですけど、すごいね!っていう本当に感動なんです。どれひとつとして、やっぱり同じものはないよねっていうような気づきもありますし、すごく学びが大きい。シンプルなんですけれども学びがあって、小さい子でも楽しめるので、ジャンケンができれば楽しいかなと思います」

●少しでもお子さんを外の空気に触れさせるっていうのは大事ですよね〜。

「そうですね。やっぱりどうしても家の中にいると閉塞感がありますので、子どもたちの心身の健やかな成長にとって、全身全感覚を働かせることができるので、やっぱり自然での外遊びは重要だと感じています」

おうちでもネイチャーゲーム!

*外に行かなくても、自宅でできるネイチャーゲームはありますか?

「プランターとか、窓から見える空とか景色でできるネイチャーゲームは、実はたくさんあるんです。例えば“森の美術館”っていうネイチャーゲームがあるんですけど、それは白い紙の内側をくりぬいて、枠のような形にして準備していただきます。

それを気に入った自然の前に置いたり、クリップで留めたりして設置するんですけども、それが額縁に収められた美術作品みたいに、本当に素敵に見えて楽しいんですよ! シンプルな工程でできるんですけど、すごくインスタ映えもするのでおすすめです。

それから、単純に耳をすませて音を数えるネイチャーゲーム“音いくつ”っていうものがあるんです。1分間ほど耳をすませて自然の音を数えていくっていう、本当にただそれだけのネイチャーゲームなんですけど、普段あんまりただ耳をすませるってないと思うんですね。今私もテレワークをやっているんですけども、そのテレワークの合間とかにやっていただくとリフレッシュにもなるし、おすすめだなって思います」

●ご家族で答え合わせをするのも楽しそうですね!

「そうですね。何が聴こえたかっていう話ができますし、あとは自分には聴こえなかったけど、一緒にやっている子供たちに聴こえたりとか。そんな音も聴こえたんだ! すごい!っていうそういうシェアもできますね」

●おうち時間を子どもたちと自然を感じて過ごせるヒントや、何かグッズなどあれば教えていただきたいんですけれども。

「私どもの協会ではネイチャーゲーム・ショップという物販も行なっているんです。そういうグッズばっかり扱っているので(笑)一度覗いてみていただきたいんですけれども、虫眼鏡が1つあるだけでもかなり自然との関わりが広がると思います。

今月発売になった“楽しく学ぶ動物のカード”っていうカードゲームがあるんですけれども、動物の生態を、体の大きさや棲んでいるところとか、食べ物など、そういったヒントと共に考えたり想像したりしながら学ぶことができるアイテムになります。

遊び方はいろいろあって、例えば神経衰弱みたいに遊ぶこともできるので、ネイチャーゲーム的な視点で動物のことを学べる、ネイチャーゲーム・ショップならではのカードゲームかなと思っています!」

INFORMATION

<全国一斉ネイチャーゲームの日、リーダー養成講座ほか>

毎年10月の第3日曜日は「全国一斉シェアリングネイチャーの日」ということでその日の前後に全国各地でいろいろな体験イベントが開催されます。その中から首都圏で開催されるイベントをいくつかご紹介しましょう。

10月17日(土)の午前10時から、東京都練馬区にある都立光が丘公園で秋の始まりを、目を閉じて感じる体験イベントが予定されています。参加費は無料。定員は20名となっています。同じく17日(土)の午前10時から、埼玉県・みずほ台中央公園でネイチャーゲームで遊ぼう!体験会!があります。こちらも参加費は無料です。

10月18日(日)の午前9時半から、神奈川県立・相模原公園で植物や昆虫を探す「秋の公園で自然と遊ぼう!」が開催されます。定員は30名。参加費は無料です。ほかにも全国各地で体験イベントが目白押しです。

なお、イベントは天候や諸般の事情で中止になることもあります。お出かけ前に、日本シェアリングネイチャー協会のオフィシャルサイトでご確認ください。

そして協会では、ネイチャーゲームのリーダーの資格を取得するための養成講座も行なっています。この講座では講習や実技を通して、自然と人を結ぶ、自然案内人のノウハウとスキルを身につけられます。18歳以上のかたなら、どなたでも参加できます。

これまでに4万人以上のかたが講座を受講し、現在1万人以上のかたがリーダーとして登録されているそうです。ぜひあなたも自然案内人になりませんか? 草苅さんがおっしゃるには「人生が豊かになる資格」だそうです。

SNSで情報発信している「ハッピーラッキーネイチャープロジェクト」にも注目です。

いずれも詳しくは日本シェアリングネイチャー協会のオフィシャルサイトをご覧ください!

◎日本シェアリングネイチャー協会HP:https://www.naturegame.or.jp/

2020/10/4 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自転車の旅人「坂本 達(たつ)」さんです。

坂本さんは1968年、東京都生まれ。早稲田大学卒業後、ミキハウスに入社。95年から99年に有給休暇をもらって、4年3ヶ月かけて自転車で世界一周、43カ国、55,000キロを走破。その後、出版した本の印税で、お世話になったギニアの村に診療所を建てたり、井戸を掘ったりと恩返し、そして国内での社会貢献活動にも積極的に取り組んでいらっしゃいます。

そんな「坂本」さんが今、家族と一緒に挑んでいるのが自転車による「世界6大陸大冒険」なんです。いったいどんな冒険なのか、このあと、じっくりお話をうかがいます。

☆写真:Tatsu Sakamoto Office

どうせ大変ならやってみよう!

*2015年に8年計画でスタートしたこの大冒険は、毎年3ヶ月かけて、自転車で旅をするスタイルで、第1ステージのニュージーランド編に始まり、スペイン、ポルトガルほかのヨーロッパ編、続いてカナダ・アラスカの北米大陸編、そしてネパール、ブータンほかのアジア編を経て、2019年の第5ステージ、北海道編まで終えています。

そもそもどうして、幼い子供と奥様を連れて、世界6大陸を自転車で巡る旅に出ようと思ったんですか?

「私が20代から30代にかけて単独で自転車で世界一周をしました。4年3ヶ月ほどかかったんですけれども、その時の経験とか感動とか景色とかそういうのを、今度は子どもたちに伝えたいという風に思いました。本とか写真とか言葉では伝えられても、経験してみないとわからないだろうと思いまして、思い切って今度は家族を連れて行こうと思ったのがきっかけです」

●とはいえ、実行に移すとなるとかなり準備も大変だったんじゃないですか?

「そうですね。まず会社の仕事もありますし、あとは妻の説得もありました。子どもに関してはまだ5歳と2歳だったので、お父さんは冒険家なんだよというところから、行くのが当たり前という風に言ってましたね。

会社に関しては、すでに4年3ヶ月の世界一周を会社員として単独でしていましたので、また坂本が2回目をチャレンジしようとしていると、まあその辺でなんとなく理解はあったんですが、やっぱりちょっと妻の方が大変だったかなと思います(笑)」

●世界を旅しよう! って言われて、奥様はなかなかOK出せなかったと思うんですけれども、どのように説得されたんですか?

「私が結婚する時に、いつか家族ができたら家族で世界を自転車で周りたいねっていうことを言ってたんですね。その時に妻もいいわねと言ってましたので、よっしゃ!と(笑)思っていたんですが。

いざ子どもが産まれ、ふたりも男の子がいると子育ても大変で、そんな日常の中、世界一周どころじゃないという状況ではあったんです。でも日々の子育ての中で思い切って海外に出てみれば、彼女も海外で暮らしていた経験がありましたので、いろんな人に助けられて、毎日同じ時間にご飯作ってお風呂入れて買い物に行って掃除してとかではなくて、全く新しい環境だけれども、どうせ大変なんだったら、やってみようと思ってもらえたのが良かったんだと思います」

毎日が試行錯誤

※2015年に始まった坂本家の「世界6大陸大冒険」は、第5ステージまで終わっていますが、いまどんな思いがありますか?

「私は自転車で単独で行くのに関しては長けていましたが、妻が実はママチャリしか乗ったことのないという女性でした。あとは子どもたちもまだ5歳と2歳というところで、ホームシックもありますし、毎日違う人と出会って違う場所に寝泊まりして、毎日同じなのは親の顔だけという、全く私にとっても初めての経験でしたので、試行錯誤の連続でしたね。

1日に走れる距離も単独だったら100キロ以上走れたのが1日15キロ とか20キロ、食べることと泊まることを考えながら安全面をケアするという、全くひとりの旅とは違うチャレンジでしたね」

●確かに安全面も含めていろんな所に気を使われたと思うんですけれども、一番どんな所に気を遣っていました?

「毎年夏に3ヶ月かけて8年計画で走っているんですけども、子どもがどんどん成長していきますので、だんだん、なんで自分だけ夏休みに友達と遊べないの?とか、キャンプに一緒に行けないの?とか、学校のプールも、だから1回も経験してないんですね。

そんな中で、なんで自分だけがこうなの?というのも感じるでしょうし、行きたい行きたくないに関わらず、行くことになりますので、自分たちがその冒険に関わっていると。やらされているんじゃなくて、自分もそのメンバーとしてこれを作っていく、要するに主体的に関わるような、ホームスクーリングではないですけれども、そういう仕組み作りって言いますか。

ただ旅行に行く、冒険に行くだったらできると思うんですけども、いかに子供から現地の様子を調べたりとか、現地の言葉に興味を持ったりとか、現地の子と関わったりとか、帰ってきてからそれをどう伝えるかとか、その辺の仕組み作りって言うんですかね?

ただの旅行で終わらせたくなかったので、子どもがいかにルート決め、期間を決める、どこに泊まる、そういうのに一緒に、判断に参加させようと、その辺に結構苦労しましたね」

●幼い頃から決断させるというのはすごく大きなことですね。

「本当に大事だと思いますね。やらされてると思うのと、自分が選んだらこうなったんだという、やっぱり成功だけじゃなくて失敗することってすごく必要ですし、失敗した後にどうフォローするか、次はどうしようかというのを一緒に共有することって、やっぱり人を成長させることだと思うので、意識してやっていたつもりです」

●旅をしている時って、お子さんたちにとっても非日常の世界ですけれども、日本に戻ってきてからの生活で、お子さんたちはどんなことを言ってましたか?

「あ、それはですね。遠征中は非日常ではなくて彼らにとって日常になるんですね(笑)。適応力がとにかくありますので、毎日走る、移動するっていうのが当たり前になるんですね。

ですので、帰ってきたら帰ってきた瞬間が非日常って言いますか。もちろんギャップがありますので、例えばお風呂に入れる、シャワーだけの所とか多いですし、トイレに座ったら暖かいとか、洋服箪笥を開けると服がいっぱいとか、そういう素朴な感動が最初はあります。でも子どもたちは別に何とも思ってないというか、ちょっと近くの熱海に旅行に行ったとか、その程度しかないんじゃないかなと思いますね(笑)」

王様に招待される!?

※坂本家の「世界6大陸大冒険」、ハプニングだらけの自転車旅だと思いますが、これまでの旅を振り返って、忘れられない出来事を3つ挙げていただきました。

「子どもたちとも話していたんですが、子どもたちも満場一致だったのが、ブータンを走っていた時にブータンの王様に招待されて、パレス(宮殿)に家族で招かれたことですね。

王様が実は自転車好きっていうのは、私は知っていたんです。また、以前ブータンにはいろんなプロジェクトで、幼稚園を作ったりとか個人的に関わりがあったので、もしかしたらお会いできるかもしれないと思って、(ブータンの)テレビとか新聞に出て、自分たちが王様に知ってもらって、もし機会があったら連絡くださいって言ってたら、帰国する前日に電話がかかってきまして、40分以内にパレスに来れますか?って。行きます行きます!って言ってですね(笑)」

●そうだったんですね〜!

「子どもたちは、本当に優しい王様で、とってもいい時間だったって日記にも書いています。普通の人で王様に会う機会はないと思うんですけども、いろんな美味しい飲み物とか食べ物とかアフタヌーンティーとか出してもらって、最後は記念写真を撮って。

王様の子どもが当時2歳ぐらいだったんですけれども、ちょっと子育ての話をしたりとか、王妃も出てきてくれたので、今度は家族で自転車で走れたらいいですね〜みたいな話をしました。それがいちばんでしたね!

続く2番目はスペインのキリスト教の巡礼路、サンティアゴコンポステーラを目指して約1ヶ月ですね、キリスト教の巡礼者と共に1日に20〜30キロ走るんです。巡礼者は歩くんですけれども、私たちは自転車でほぼ同じ距離を毎日走っていくんですね。

そうするとみんな顔見知りになります。その時は上の子の健太郎がまだ6歳でしたので、初の自分の自転車で漕ぐデビューだったんですね。彼も重たい自転車で慣れない中、みんなが、巡礼者が助けてくれて、上り坂は自転車が重たいので押してくれたりとか、それがもう何回も何回もありました。大人でもそれ結構リタイアする人が多い巡礼路なんですね。長い人はもう1200キロぐらい歩くんですよ、2ヶ月ぐらいかけて。

私たちは1ヶ月かけて550キロを、リタイアする人も多い中、子どもがみんなに励まされて、お前はすごい頑張ってる! お前はチャンピオンだ!って。家族だけだとやっぱり親がいくら励ましても限界がありますけど、 会う人みんなにお前はすごい!って励まされますので、ゴールした時はもうみんな家族。知らなかった人がみんなよく頑張ったね! 本当にすごかったね!って言って拍手をしてくれる、そんな感動があったのが忘れられない2番目かなと思いますね!」

(*忘れられない出来事の3番目はカナダ・アラスカの旅。広大な土地だけに、自転車で移動していても、ほとんど人に出会えない中、出会った人たちの優しさ、そして景色が忘れられないそうです。また、クマが生息している環境でのキャンプだったので、子供たちがクマを怖がっていたのも思い出されるそうです)

子供たちが自費出版!

*実は先頃、これまでの旅の軌跡が本になって自費出版されました。タイトルはズバリ! 『世界6大陸大冒険』。著者は坂本さんの息子さん、健太郎くん10歳と康次郎くん7歳のふたり。坂本さんが本にまとめようと言ったわけではなく、息子さんふたりが、今までの経験を本にしたい、そしてそれを売りたい、と言い出し、本づくりが始まったそうです。絵日記があったり、写真も豊富に掲載されています。食べ物や動物の話もたくさんあって、子供目線のレポートがとても新鮮です。

この本は坂本さんにとっても子供たちの成長が見て取れる本ではないでしょうか。

「はい、そうですね。やっぱり写真を見てるだけで、子どもがどんどん成長していきますね。1年目は次男の康次郎が後ろに座って、まだ2歳だったので、食べるか寝るかあと歌うかだったんですけれども、だんだん連結したトレーラーで自分で漕いだり、3年目にはもう自分の自転車で独走するようになりました。

長男の健太郎はもう4年目から後ろに荷物を積んで走るようになって、自転車も大きくなり荷物も持ってくれるようになりました。もう妻よりは上り坂はダントツで早いですし、本当にいろんな意味での成長が日本にいる時の10倍か20倍ぐらい、とにかく経験だなと思うんですよね。その辺はすごく成長してるなって感じますね」

●どんどんたくましくなっていくお子さんたちの姿にジーンとしちゃいました。

「ありがとうございます(笑)」

●旅を通して坂本さんと奥様ご自身も変化があったんじゃないですか?

「そうですね。まず私はやっぱり子どもが大きくなるにつれて、子どもたちに主体的に関わらせたいと思っています。できるだけ自分からテントの設営をしようよとか、荷物をパッキングしようとか言わない。

日本ではやっぱり忙しいので言わなきゃいけない時もあるんですけども、出発が遅れたらその分、暑くて距離を走れなくなる、そういうのを自分で考えて早く朝出発する、パッキングする。遊びたい時期なんですけども、自分から動けるような、それをどんどん割合を高くしていくように、できるだけ指示を出さないようにしていました。自分自身も我慢というか、大人がやったら全部早いですし、上手くいくんですけど。

今回の本作りも本の発送出荷も全部子どもたちがやっているんです。私たちがやれば一瞬で済むことをもうイレギュラー、トラブルの連続ですよね(笑)。ですけど、やっぱりそれって大事で、本が届いた人からお礼があったらそれを見て、自分が送ったものがこうやって喜ばれているんだとか、関わらないと分からないっていうことをさせたいと思って、私は関わっています。

妻も最初はやっぱり坂本達の奥さんだから、自転車の冒険に一緒に行かなきゃいけないっていう義務感で行ってたんですけども、やっぱり世界でいろんな人に出会って、自分の生き方ってどういうことなんだろうと。

同時に子どものその成長を客観的に見られるようになって、これまでこんなに頑張ってたんだとか、私は自転車に関してはどんなに辛くても何とも思わないんですけれども、妻はそのキツさを知っていますので、これだけ子どもたちが頑張って無理して、でも口に言わずに頑張ってきたんだとか、そういう子どもを客観的に見られるようになってきたところもあるかなって思いますね」

●この本『世界6大陸大冒険』を読まれた読者の方からはどんな反響がありましたか?

「子どもが書いた本なので、すごく幼い内容と思われるんですけれども、読んだ人は文字数も写真もたくさんあって読み応えがあるとか、お母さんの葛藤や悩み、苦悩が伝わってきて共感して涙が出ましたとか、本当に多く幅広い人にしっかり読んでもらっているなって感じてます」

まず動いてみよう!

※日本では幼い子供を連れての冒険は心配されることも多いと思いますが、海外ではどうなんでしょうか?

「子どもに冒険させるさせないっていうよりも、家族単位で1つのプロジェクトって言いますか、例えば家族で夏休みは自転車で南米を走るとか、家族単位でヨットで世界を一周する、その間学校はホームスクーリング、親が子どもの勉強を見ながら、学校とはパソコンで連絡を取り合うとか。

日本はなんとなくですけれども、周りがいろいろ言ってくる、それ危険じゃないの? それどうなの? 学校どうするの? とか。比較的外国は少ないんじゃないかなと、干渉されにくいのでいろんなことができる。

日本でもそれをやりたいけども、冒険しにくい。でも本当はやりたいんじゃないか? っていうのを、こういう活動してるとすごくいろんな方から応援のメッセージをもらったり。どうやって学校を休ませるんですか? 仕事はどうするんですか? という問い合わせをもらうので、実はもっとやりたいんじゃないか。でもそういう社会背景がそうさせてるんじゃないかなって思うので、思いは皆同じなんだなと思っています」

●確かに冒険に出てみたいと思う方は多いと思うんですけど、でもだからといって仕事は休めないよーとか子供の学校はどうするのとか、そうやって思ってしまう方は多いと思うんですよね。一歩を踏み出す勇気っていうのは、なかなか難しいと思うんですけれども、そういった方々に向けて何かアドバイスはありますか。

「そうですね。まず動いてみないと分からないので、仕事のことにしても子どもの学校のことにしても、できるできないって私たち考えちゃいますけど、できるできないよりも、まずやってみると。考えるとできなかったらどうしよう、だめだったらどうしようってやっぱり人間どうしても思いますのでまずやってみる。やってみたら意外に話がスムーズに進んだり、もちろんダメだったりするんですけど、じゃあどうしたらいいかっていう次の道が見えてきたりするんですよ。

私もやりたかったっていう人もいますし、幼稚園の時は園長先生が幼稚園に来るよりいいですから、坂本さん行ってきてくださいって、園長が言うんですよ。私たちすごく感動しまして、とにかく経験が大事だって。

小学校も校長先生に入学する前から、来年からこういう家族が入学してくるんですけれども、学校の勉強は全て親が責任持ちますので、ご理解いただけませんかっていうところから始まって。

授業でも教科書でやるよりも同級生が海外でこういうことをやって、時差のこととか動物のこととか文化のことを、健太郎くんはこういう所に行ってるんだよってのを授業で使ってもらったりして、先生もやりやすかったりとか。

いろんな人に理解してもらって応援してもらうためには、まず動いてみなければ分からない、考えているだけじゃ何も進まないというのが、私の経験からのメッセージかなと思います 」

INFORMATION

坂本健太郎くんと康次郎くんが作った本

『世界6大陸大冒険』

子供目線の素直な感想が微笑ましく、心身ともに成長している姿が見て取れます。坂本さんと奥さまのレポートも載っていて、我が子を思う親の愛情を垣間見られる本となっています。坂本家の思いがこもった自費出版の本をぜひお買い求めください。詳しくは、坂本達さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎坂本達さんのHP:http://tatsuoffice.com/

2020/9/26 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、昆虫写真家の「森上信夫(もりうえ・のぶお)」さんです。

森上さんは1962年、埼玉県生まれ。子供の頃、おじいさまの影響で、虫取りなどの遊びを通して昆虫が大好きになった、まさに昆虫少年。そして立教大学在学中に撮影の技術を身につけ、現在は、昆虫写真家とサラリーマンを兼業、忙しい日々を過ごしていらっしゃいます。そんな森上さんが先頃、新刊『オオカマキリと同伴出勤〜昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』を出されました。

きょうは、兼業だからこそのエピソードやベランダ昆虫園、そして昆虫への熱い想いなどうかがいます。

☆写真提供:森上信夫

オオカマキリと同伴出勤!?

※森上さんはサラリーマンとの兼業をされていますが、どうやって昆虫を撮影する時間を作っているのでしょうか?

「それはもう結局は、1日は24時間という上限があるので、寝る時間を削るしかないんですよね。

で、幸いにというか、昆虫の羽化とか孵化とか脱皮のような劇的なシーン、それこそ本で使うためにまさに撮らなければならないシーンというのは、天敵である鳥が寝ている時間、つまり夜に行なわれることが多くて、夜から明け方にかけてですね。だから自分が寝る時間を削りさえすれば、意外に撮れるものなんですよ。

日中にやられてしまうと出勤時間は動かせませんから、そこはどうにもならないんですけれども、夜にそういうことが起きることが多いので、単純に徹夜すればなんとかなるというケースが多いですね」

●でも、徹夜して次の日は普通に仕事に行くわけですよね?

「そうなんですよ。徹夜明けで出勤するというのは、なかなかつらいものがあるんですけれども、撮れた時はそれでも満足感いっぱいで電車に乗れますからいいんです。でも、撮れなくて出勤時間を迎えた時ですね。羽化、孵化、脱皮が起きると踏んで徹夜で待機したのに、結果的に何も起きなかった場合というのは、出勤する時の疲労感といえば相当なものですね(笑)」

●そうですよね〜。この本にも、僕を28時間待たせたオオカマキリ、という風にありましたけれども、本当に徹夜の撮影っていうのは当然のようにあったわけなんですよね。

「そうです。ちょうどお盆の時期だったので勤務先も休みで、28時間待てたことはある意味幸せだったんですけどね」

●オオカマキリと同伴出勤したのは本当なんですか?

「あ、これは本当なんです」

●これはどういうことですか?(笑)

「卵を産みそうなオオカマキリがいまして、お腹がもうパンパンに膨らんでいて、身重な感じだったんです。それで締め切りのある仕事で、オオカマキリの産卵シーンを撮らなければいけなかったんですよ。結局その時も一晩徹夜して朝まで見ていたんですけれども、夜のうちに産まなかったんですね。

スタジオで撮っていたわけですけども、これをそのままスタジオに放置して出勤してしまうと、昼のうちにおそらく産卵してしまうだろうということは予想できたので、もうこれは連れていくしかない! ということで、職場に小さな水槽に入れて連れて行ったんです」

●職場のみなさんはどんな反応されるんですか?(笑)

「それは分からないように、コンビニの袋に入れた状態でデスクの足元に置いて。それで職場で撮影できるわけではないので、何をしたかというと、そのコンビニの袋に入ったミニ水槽の上に足を乗せて、延々と貧乏ゆすりをしながら、上半身は普通に仕事をしているんですけど、下半身は延々と貧乏ゆすりをして、その水槽の中にいるオオカマキリがグラグラ揺れる中で産卵を始めないように、オオカマキリも落ち着かないですから、そういう形で産卵したいという気持ちを妨害し続けたんです」

●へ〜! で、無事に産卵シーンは撮影できたんですか?

「できました! その晩連れて帰って、スタジオの鉢植えに留めて、すぐに産卵するかと思ったけど、意外にそうでもなくて。まあオオカマキリにとっては激動の1日だったわけですから(笑)」

ベランダ昆虫園

※いつ、羽化や孵化、そして脱皮をするのかなど、なかなか予測できない昆虫撮影で楽しい瞬間というのは、どんなときなんでしょうか?

「それは2つあります。1つはそれこそ自分が思い描いていた通りの絵を撮れた場合、つまり目の前でまさに待機中にことが始まった場合というのは1つそうですね。

あともう1つは思い通りっていうのとは全く真逆の、思いがけない出会いがあったという時ですね。それは野外で思いがけない虫との出会いが思いがけない形であって、目の前で面白い行動を見せてくれた時なんていうのは、とても嬉しい瞬間ですね。こういうのは後からじわじわ嬉しさが来るタイプなんですけど」

●森上さんはご自宅にベランダ昆虫園があるということですけれども、それはどういったものなんですか?

「 趣味的に飼っているわけではなくて、スタジオ撮影のためのバックヤードという位置付けなんです。例えば水生昆虫、水に棲む虫がいますね。ゲンゴロウとかそうした虫というのは、野外ではカメラを水に沈めて撮るわけにはいかないので、結局水槽で撮るしかないんですね。

そうするとスタジオには撮影用の水槽があるんですけれども、その水槽で撮る虫を普段飼っておくバックヤードというのが、そのベランダの昆虫園なんです。同じ水槽にタガメが入ったりゲンゴロウが入ったりすることがありますけれども、そういういろんな虫をベランダで生かしているというのがベランダ昆虫園ですね」

●今、何種類ぐらい飼っているんですか?

「おそらく15〜16種類ぐらいいると思いますね」

●え〜!? そうなんですね。その昆虫の世話もしているんですよね?

「そうです、毎日結構な時間がかかりますね。1時間ぐらいは虫の世話で時間を取られます」

●ちなみにどんな昆虫がいるんですか?

「今は水生昆虫ではタガメ、タイコウチ、それからゲンゴロウの仲間が4種類くらいいまして、後は水生昆虫ではありませんけれども、カブトムシ、クワガタムシもやはり継続して飼っていて、それはやっぱり写真の需要が多いからなんですね。毎年新作を撮っておかないと、例えば去年使った写真と同じものは同じ雑誌には出せないっていうようなことがありまして、それでカブトムシ、クワガタムシも結構たくさん飼っています」

虫の感情を撮る!?

※森上さんの新しい本『オオカマキリと同伴出勤〜昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』に載っている昆虫写真は、どれも表情豊かに見えるんです。何か心掛けていることがあるんでしょうか?

「そう言っていただけると嬉しいですね。それは特に気をつけて撮っていることなので。

昆虫というのは外骨格という体の構造をしていまして、要するに身体の外側に骨があるのと同じですから、表情を作ることができないんですね。要するに柔らかくないので。

そこで表情を感じていただけるというのは、言わばお面をした子ども、お面をしているから表情は分からないんだけれども、手足で何かアクションをとることで、お面の向こう側でどんな表情してるのかっていうことがある程度分かると思うんです。やはり昆虫の顔以外の、手足がどんな形をとってるかというポーズで、ある程度その表情というものを感じていただけるように努めて撮っているつもりなんです」

●へ〜! でも昆虫相手となるとなかなかお面を被った子どもと同じってわけにはいかないですよね?

「でもそこに僕はほぼ同じという認識があって、それは結局、昆虫カメラマンの仕事というのは、大人向けの本より児童書で使われることが多いんです。

そうすると、子どもというのはやはり虫に対して、自分と違う生き物というよりはかなり擬人化して捉えていて、自分との共通した感情とか表情を持つ生き物というような感じで捉えることが多いので、擬人化して見るであろう子ども達に、実際に喜びとか悲しみとか怒りとか、虫の感情を感じてもらえるような撮りかたを、努めてそうしているっていうところがありますね」

●へ〜そうだったんですね! 森上さんが一番好きな昆虫って言うと何になるんですか?

「はい、好きな虫はたくさんあるんですけども、そう聞かれることが多いので、一応ノコギリクワガタと。これは実際、嘘ではなくて、たくさん好きな虫が何種類かいる中で、無理に1位を決めるとノコギリクワガタかなという感じですね!」

●どうしてですか?

「それはね、かっこいいから!」

●そうなんですか〜(笑)

「非常に単純な理由なんですけれども(笑)、姿・形がかっこいいっていう、フォルムのかっこよさだけではなくて、クワガタムシって黒いものが多いんですけれども、ノコギリクワガタはワインレッドの体の色をしているんですよ。この美しい体っていうのがノコギリクワガタが他のクワガタムシより、ちょっと好きだなという理由だと思いますね」

昆虫はチャンピオン!?

※最後に・・・長年、昆虫の撮影を続けていて、昆虫からどんなことを感じますか?

「もともと鳥とか魚も含めて、生き物は何でも好きだったんですけれども、被写体として見た時にやっぱり昆虫が一番だなという感じです。他の生き物に興味が広がっていくタイプの人もいるんですけれども、僕の場合はその昆虫愛というものに収れんしてきたという感じで、どんどんその虫の魅力の奥深さに引き込まれてきたという感じがあります」

●その魅力ってのは何ですか?

「やはり虫の場合は多様性ですね。足が6本とか羽が4枚という、割と小学校の理科的な知識ですけれども、そういった昆虫の体の構造を決定づける制約の中でも、ここまでデザイン的に遊べるのかというような。

鳥とか魚というのは、見れば鳥であったり魚であったりということが、ある程度分かるレベルの多様性だと思うんですけれども、昆虫の場合、本当にこれ生き物なの? っていう、生き物かどうかすら見て分からないというような形の多様性があって、そこが昆虫の一番の魅力だと思いますね」

●本の中に「時として下から見上げるようなかっこいい存在だ」って書いていましたけれども、本当に崇拝しているような感じですよね(笑)

「はい、そう思います(笑)」

●ウルトラマンのような存在だとも書かれていましたけれども、とにかくかっこいいんだ! っていう思いがすごく伝わってきました。未だにかっこいいなって思われてますか?

「そうですね。だからよく虫って可愛いって目線で見る人もいて、どの虫が一番可愛いですか? っていう質問が非常に困るんですけども。可愛いと思ったことはなくて(笑)、それこそウルトラマンを可愛いとは言わないじゃないですか。ですから虫に対してリスペクトに近い感情もあって。

非常にこれは大雑把な分類ですけれども、背骨のある脊椎動物と背骨のない無脊椎動物という2つの生き物に分けると、人間がその脊椎動物という進化のチャンピオンにいるとすると、昆虫は無脊椎動物というもう1つのリーグのチャンピオンという感じがあって。

ですので、僕としてはセ・リーグのチャンピオン・チームが、パ・リーグのチャンピオン・チームを見てるような、そういった感じで昆虫という存在に一目置いてるという、そういう感じが昆虫を見るスタンスと近いかもしれないですね!」

INFORMATION

『オオカマキリと同伴出勤~昆虫カメラマン、虫に恋して東奔西走』

文章がメインの自伝的エッセイ。ご本人曰く、サラリーマンとの兼業写真家の、毎日のドタバタ劇ということですが、昆虫との生活がリアルに描かれていてとても面白いですよ! そして掲載されている昆虫の写真が生き生きとしているので、昆虫の表情にも注目しながらぜひ読んでください。詳しくは、築地書館のサイトをご覧ください。

◎築地書館HP:

http://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1604-4.html

森上さんの活動についてはぜひオフィシャルブログを見てください。

◎森上信夫さんのHP:http://moriuenobuo.blog.fc2.com/