2021/1/31 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、絵本作家、そして生物画家の「舘野鴻(たての・ひろし)」さんです。

舘野さんは1968年、横浜市生まれ。子供の頃、近くに住んでいた、のちに国際的に有名になる絵本画家「熊田千佳慕(くまだ・ちかぼ)」さんに絵を習うようになったそうです。そして大学進学後、演劇や現代美術、音楽活動を経て、生物調査の仕事から生物画を描くようになり、2009年に『しでむし』で絵本作家としてデビュー。2013年に『ぎふちょう』、2016年に『つちはんみょう』を発表。特に『つちはんみょう』は、ヒメツチハンミョウの観察を通して、明らかになっていなかった生態を解明するなど、高く評価されました。同作は2017年に小学館児童出版文化賞を受賞しています。

そんな舘野さんが新しい絵本『がろあむし』を出されたということで、番組にお迎えしました。きょうは、長い時間をかけて観察する虫たち、そして緻密に描きあげる絵に込められた想いなどうかがいます。

☆写真&イラスト提供:舘野鴻

ガロアムシは特徴がないのが特徴!?

※まずは舘野さんの新しい絵本『がろあむし』について。

●読ませていただきました。街の様子がガラッと変わっている間に、昆虫たちはたくましく生きているんだなという風に感じました。そもそもガロアムシっていう虫を、私は初めてこの絵本で知ったんですけれども、改めてどんな虫なのか教えていただけますか?

「コオロギとか、ゴキブリとか、そういうのに近い仲間ですよね。絵本に描いてあるガロアムシは、アメ色と言いますかね、ちょっと茶色っぽくて、成虫になるとそういう色になるんですが、幼虫の時は真っ白けでシロアリみたいな感じですよね。だから何の特徴もない。

昆虫と言いますと頭部と胸部と腹部があって、足が6本あって、そういう定義があるでしょ? 小学校の時に習う、まさに(ガロアムシは)あの図以外何物でもないっていう、何かツノが付いているわけでもないし、羽根もないんですよ。成虫になっても、普通は空を飛んだり移動するために羽根が出てきたりしますけども、この虫の場合は最初からないですね。

ところがそのガロアムシ、どこに棲んでいるかというと、この絵本では地下間隙と言いまして、ガレ場がありますよね、山の中の沢の源頭部であるとか、そうすると岩盤が出ているところが風化して崩れていきます。何万年とかけて積み重なっていくと、その下はどうなるかっていうと、暗黒多湿の小さい隙間ができてくるんですね。それがどういう環境かというと、洞窟とほぼ同じ環境なんですね。

洞窟にしか棲めないような生き物の世界でもあったり、また、幼虫時代だけその土の中というか、暗いところで過ごすとか、昆虫、動物に関してはそういうのがいたりします。そういう風に適応していったガロアムシなんですけれども、1億5000万年前ぐらいの中生代のジュラ紀あたりにもいて、実は化石があるんですね。

今はガロアムシ、日本で数種類ぐらいしかいないというか、研究者が分類している最中なんですけども、当時は80種類ぐらいガロアムシの仲間がいたのかな。なぜそんなに多かったかっていうと、繁栄していた時があって、昔は羽根があったんです。その羽根のあるガロアムシの化石がたくさん残っていて、おそらく羽根の形で分類して80種類ぐらいになっていたと思うんです。

地下のことを考えると、菌類と植物の根っこ以外はほとんど動物質と言いますか、そういったものなので、目に見える範囲では肉食系の世界になっていくので、ガロアムシ自体も肉食なんですね」

●どうして舘野さんはそんなガロアムシを絵本にしようと思われたんですか?

「まず、今言いましたように、何の特徴もないというのが最大の特徴じゃないですか(笑)。それが面白いというのと、あとやっぱり飛べないということを選んでいったということですね。

飛べない虫ってたくさんいるんですけど、元々は羽根があった、それがどんどんなくなっていくという、その過程にある虫が、見ていると結構いるんですよ。そういうものを、例えば1億年前はこうだったのに、こういう風になってきたという、そこを想像することがすごく面白いですね」

観察が導いてくれたストーリー

※絵本『がろあむし』を出版するまでに10年かかったということですが、どんな方法でガロアムシを観察していたんですか?

「ガロアムシはガレ場の中に棲んでいます。これは黙って待っていても絶対出てきませんので、常に掘るわけですね。常にガレ場に行って、鍬でガーって掘っているわけです。

時によっては1メートルくらい掘って、そこをずーっと崩しながら沢の上の方まで行ってということですから。空間的に全体を見て、それの関係性だとか、生物と生物の環境とか、だって見えないでしょ? いつも見えているのは断片しか見えていないので、その断片を繋ぎ合わせる。

例えば、食物網とかあるじゃないですか。何が何を食ってとか、そういうことは非常に分かりにくいので、一個一個、肉眼で見えるやつだと生きたまま獲ってきて、シャーレの中に入れます。ガレ場の中って温度が安定しているんですね。低い状態で15度から20度ぐらいで安定していたりするんで、外気のところに持ってくると、暖かくて死んじゃう。だからずっと冷蔵庫で飼うんですね。

それでどうなっているか。なにしろ部屋を寒くして、寒い状態のまま、顕微鏡でずっと動きを見ていたりとか。例えば、きのう入れたシャーレのこれとこれで、これが食われていたとかっていうことを結びつけていくんですね。

僕は研究者じゃないから、僕がやっているのはただの検証なので、これで合っている? って詳しい人に聞くわけですね。そうすると、意外とそういうことまでは追いついてないのが現状なんですよ。

土壌動物に関しては分類をしないと。その分類のあとに、こういう種はどういう暮らしているんだっていうことで、その環境との関係を探していって。しかも、この虫がいるってことは、この環境はこうなんだねって評価に繋がるわけでしょ? それのいちばん大事なところが分類なんですね。

それがまだ追いついていないところで、僕はそのちょっと先の、これとこれの関係がどうなっているんですかね? って。それが分からないと絵にドラマがなくなっちゃうんですよ。ここにこういうのがいたっていう情報はあるんだけど、ここで何かをしていてくれないと、どうにもならないところがあって。そういう難しいところは、今回のガロアムシはありましたよね。

虫の科学絵本というか、説明をしたいわけじゃないんですよ。その生き様を通して何を伝えられるのかっていうことがいちばん僕の中で大事なことなので。

(事前に考えた)ストーリーは、現場に行くと、自分の思った通りになんかなっていないですから、絶対そうですね。人間が想像したようになんかできていません。いくら研究成果があって、その通り検証しようと思っても、見る人によって、見る季節によって違う振る舞いをするんですよ。そうなると想定外ってなっちゃうでしょ? だけど自然のことに関してはいつも想定外があるわけですね。

こういう可能性だってある(って思わないと)、誰かが見て観察したっていうのは全体の中の一点に過ぎないと僕は思うんですよ。そういう姿勢を持っていないと、俺こう見たんだから、こうに違いないみたいな。そんな本が出ていたら僕自身が嫌だからね。自然って分かんないからさ(笑)。 観察していくと逆にストーリーを教えてくれるところがあるんですよ。それを組み込んでいって。ガロアムシも最初は全然違う話でしたけど、ああいう形になったっていうのは、観察が導いてくれたようなところがありますね。だから僕が何か描いたとか、やったとかっていう実感がどの絵本もないですね」

<春の女神「ギフチョウ」>

今週のゲスト、絵本作家の舘野鴻さんは以前『ぎふちょう』という絵本を発表されていますが、この「ギフチョウ」はアゲハチョウの仲間で“春の女神”と呼ばれ、その羽化は桜前線の移動とともに日本列島を北上、ギフチョウ生息の北限とされている秋田県・鳥海山で終わりを告げるそうです。

写真愛好家のかたにとっては、春の妖精「カタクリ」の花に留まるギフチョウが絶好の被写体となっています。春の女神と妖精の共演ですね。

そんなギフチョウは原始的な特徴を備え、氷河時代から生き残っている“生きた化石”とも呼ばれています。さなぎで10ヶ月は寝て過ごすそうで、舘野さん曰く、その生態が絵本を作るきっかけにもなったそうです。ちなみに成虫の寿命はおよそ10日から2週間なんです。

里山の代表的な蝶々のひとつとされているギフチョウですが、雑木林などが手入れされなくなったことなどからギフチョウが好む生息環境が減ってしまい、環境省のレッドデータブックで絶命危惧種II種に位置付けられています。

純粋で健気な魂

※舘野さんは子供の頃から絵本画家「熊田千佳慕(くまだ・ちかぼ)」さんに絵を習っていたということなんですが、熊田さんからいただいた言葉で特に印象に残っている言葉はありますか?

「そうですね、一期一会でしょうね。みんなよく知っている言葉ですけれど。絵描きですから、最後の“会”は絵描きの“絵”なんですよね。

何を言っているかというと、いつも言うんですけど、虫を見ていると、やっぱりいつ死ぬか分からないっていう中で生きていますよね。僕らだってそうですから。明日何が起こるか、君は明日死ぬんだったら、どういう絵を描きますかっていうつもりで毎日描きなさいと。この絵を描くっていうのは、一生に一度だったらどうしますか。それとか、最低の道具で最高のものを描けっていうこととかね。

愛するから美しい、とかって言うんだけど、その愛するって言葉って臭くて嫌じゃないですか。でもね、だんだん分かってくるんですよね。僕もだいぶおっさんになってきたんで。そうすると、美しいと思わなければ、美しい絵は描けないわけですね。

例えば、ツチハンミョウの話をさっきしましたけれども、見苦しいとかね。シデムシだったら死体を食っていて、汚い臭いってなるじゃないですか。ただそれをじっくりもう執拗に追い続けますよね。ずーっと追い続けていくと別のものに見えてきますね。

それまで見ていた汚いってものじゃなくて、触るの気持ち悪い、臭いとかっていうことじゃなくて、だんだんそういうものが落ちていくんです。そうすると、最後に残るのは、単純に純粋で健気な魂しか残らないですね。

なんて健気でね。僕は虫を見ていて思うのは、無垢で勇敢で潔いっていう、天真爛漫でね。僕らみたいな、打算とかね、ずるいこととかね、どうやって楽しようとかって考えてないですよ。一瞬一瞬をなにしろ懸命に生きているでしょ? 何考えているか分からない、何もしないでぼーっとしているとかってこともあるけど、そうやって死んでいくんですよ。

その死体を見た時に、やっぱり生き様っていうのがそこにあるわけでしょ? 生きてきたから死んでいるっていうことですから、そういうことですかね。その美しさって、一言でいうと何になるのかって言ったら、やっぱり接しているうちに愛情を持っちゃうんでしょうね」

絵の中に込められた想い

※最後に、絵本『がろあむし』を通して、伝えたいことを教えてください。

「これクチで言っちゃったりするとすごく鬱陶しいし、でも言いたいことは山ほどあるんだけど、まずは先入観とか、何もなしに読んでいただいてですね。何回読んでも、絵はものすごく情報がいっぱい入ってるんですよね。例えば地質の情報だとか、地域、人文的な歴史のことであるとかね。

絵を描くってことは全部意図で描くでしょ? 意図しないと描けないわけですよね。意識していることは、かなり僕も細かくやってるつもりなんですよ。実はこんなところにこんなものが描かれていて、それにはこういう意味があるっていう仕掛けが、どの本にもたくさん入っていてですね。

さっきも言いましたけれど、今僕たちが生きているってこととか。あと、僕は人間ですからね。人間が虫のことを描いて、人に見てもらおうと思って描いているんだから、虫にガロアムシを描いたからガロアムシを見てよって喜ぶわけないでしょ? 結局は人に向けて描いているということですからね。

人ってどこから来て、どういう風に暮らして、今これでいいのかなって。いろいろ問題があるって世間で言いますよね。資源の問題であるとか、ゴミの問題であるとか、色々ありますけれども。

虫は僕らみたいにいろんなことで、命をそんなに怖がってない。死ぬということを怖がってない。怖がる機能を持ってないっていうかね。人間は死ぬということが怖い。そこがこういう風な世の中になってきた大きな理由のひとつ。だけど未来を想像することができるでしょ? 人間って。こんなにでかい脳味噌があるんだから。

だったら未来をどうすればいいのかということを、今僕らは世界を作っているわけですから、子供たちに何を伝えればいいのか。一応これね、こんな絵本だけど、児童書なんですよ。子供たちがこれを読んでどう感じるのかと。親御さんが買うものですから、親御さんはこの絵本の内容をどう子供に説明しますかっていうことですかね」

●まずは想像してもらうっていうことですね。

「そうですね。自分の捉え方で、自分の立場で、こういうことがあるけどって。僕は事実をある程度描いたつもりなんですね。ちょっと誇張はしているとは思うんですけど。でもこういう世界があるよっていうことを伝えたい。

で“あ、あるんだな!”って分かったら、もう知らんぷりはできないですよね。あるって分かったらどう振る舞いますか? っていうところだと思うんですね。でも、自由です」

INFORMATION

『がろあむし』

緻密で繊細! 丁寧に描きあげた「がろあむし」の世界に引き込まれます。出版までに約10年かけた力作をぜひご覧ください。どんなストーリーなのかは絵本を読んでのお楽しみです。お子さんと一緒に絵に描き込まれた情報を読み解くのもいいかもしれません。おうち時間にいかがでしょうか。偕成社から絶賛発売中です。 詳しくは偕成社のオフィシャルサイトをご覧ください。

2021/1/24 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、樹木や生き物、そして山仕事を絵や漫画に描く、林野庁の絵師「平田美紗子(ひらた・みさこ)」さんです。

札幌生まれの平田さんは、子供の頃から昆虫や森が大好きで、北海道大学・農学部に進学、大学院までキノコなどの菌類を研究しつつ、好きな絵も描き続けていたそうです。そして2004年に林野庁に入り、国有林で働く森林官として群馬ほかの森林事務所に勤務。2019年にふるさと札幌の管理局に移動されています。絵や漫画を描くこともお仕事の一環で、森や林業のことを、ひとりでも多くのかたに伝えたいという思いで日々、絵筆をとっていらっしゃいます。

「平田」さんがお仕事として絵を描くようになったきっかけは、森林官として初めて赴任した群馬で、イヌワシの保護で有名な「赤谷(あかや)の森」を守るプロジェクトに関わったこと。新人の「平田」さんが自分に出来ることはないかと考え、レポートに、得意のイラストを描いて配ったら、好評を得たそうです。

そんな平田さんに、北海道の森の特徴や林業の現状についてうかがいます。

☆写真&イラスト 協力:林野庁 北海道森林管理局、平田美紗子

絶対外してはいけないポイント!?

※それでは早速、林野庁公認の「絵師」といってもいい平田さんにお話をうかがいましょう。まずは北海道森林管理局から出した『北の森漫画』について。

●去年出されました『北の森漫画』を拝見させていただいたんですが、すごく淡いタッチで、とっても親しみやすく、それでいて林業のことや樹木のこと、そして北海道の森のことがよく分かりました! そうだったんだ! って思うところもたくさんあって、勉強になりました!

「嬉しいです。淡いタッチって言っていただけて、全部水彩画で描いているので。色合いを、より自然に近いものを出すのに、水彩画で描くのがすごく好きなので、そう言っていただけてすごく嬉しいです」

●かなり時間もかかったんじゃないですか?

「見開きを描くのにやっぱり30時間とか、取材とかも含めるともっとかかったりもします」

●植物や生き物を描くときに心がけていることって何かありますか?

「やっぱりですね、林野庁の職員ですし、嘘を描くわけにはいかないという風にいつも思っています。ただイラストなので、全部完全に描き写すのではないんですけれども、専門家の人が見ても、この人はちゃんと見て描いているなとか、分かって描いているなって思ってもらえて、かつ一般の人が見た時に、可愛いな面白そうだなって思ってもらえる、その落としどころをいつも気を遣って描いています」

●そのバランスってちょっと難しそうですね。

「やっぱり慣れるまでは。大学では私、植物と菌類の研究はやっていたので、樹木と菌類はどこにポイントを置いて描けばいいかっていうのは、なんとなく分かるんですけれども、生き物の、動物だったり鳥だったり、あと林業の実際の作業だったりっていうのは、それをやっている人たち、それを研究している人たちが絶対外しちゃいけないってポイントが何箇所かあるんですね(笑)。そういうところを外さないようにしながら、いつも描くときに気をつけています」

●絵を描くときって、例えば写真をもとにしながらとか、そういうこともされるんですか?

「もちろんしています。いちばん使うのはやっぱり図鑑関係ですね。図鑑はそういうポイントを外さないように作ってあるので。あと専門書だったり、自分が実際現場に行った時に撮ってきた写真だったり。今はインターネットでいろんな人たちが情報をあげているので、それを見比べながら描くようにしています」

●どんな思いを込めて絵を描いているんですか?

「いちばんの思いは、山のこと森林のことを、一般の方たちに、たくさんの人たちに知ってもらいたい。面白いな、ちょっと興味を持ってもらいたいな、ということを思いながら描いています」

スパイク付き地下足袋!?

※平田さんは、以前は「森林官」として国有林の管理に携わっていたということなんですが、改めて「森林官」とはどんなお仕事をされるのか、教えてください。

「森林官っていうのは、実は林野庁の職員の中で、いちばん現場に近いところにいる職員の役職名なんですね。実際に、腰に鉈(なた)と鋸(のこ)を下げて、足にはスパイク地下足袋(じかたび)だったり、スパイク付きの長靴だったり、安全靴だったりを履いて、現場に行きます。

普通の人が山歩きするような場所じゃなくて、森全体を見なきゃいけないので、あちこちの森を歩いてパトロールして、それを記録にとるというのが森林官の、まずいちばん大きな仕事です。そういう仕事を5年間、群馬の森と静岡の森と、あと富士山の麓でやらせていただきました」

●女性としてはかなり体力的にきついんじゃないですか?

「そうなんですけど、結構私の周り、その当時いた女性は元気な人が多くて(笑)、山を男の人たちと一緒に闊歩していた女性の森林官たちが当時は結構いました。私もやっぱり体力で負けたくないので、体力をつけるのに朝こっそり走ったりとかしていました」

●この『北の森漫画』に出てくる主人公の女性森林官「リン子」が、まさに平田さんという感じなんですか?

「そうですね。最初はそういうイメージじゃなかったんですけど、描いていくと、どんどんなんとなく私に似てきてしまって、なんか雑な性格とかが似てきてしまって(笑)」

●でも、ナタとノコギリとかすごいですね。そして足元も大事ですよね?

「絶対、普通の人はスパイク付きの地下足袋なんて見たことないと思うんですけど、1回これで慣れちゃうと・・・。山歩きで、崖みたいなところを登ったりしなきゃいけないところもあって、そういう時に実は、スパイク地下足袋って足首が自由な方向に曲がるんです。

ただちょっと衝撃とかには弱いので、最近は安全靴を履いている人も多くなっているんですけど、私が森林官をやっていた頃は、結構現場の人たちはみんな、そのスパイク地下足袋を履いて歩いていましたね」

●仕事とはいえ、森の中にいる時間にどんなことを感じていましたか?

「四季折々の森の表情が見られるのって、とっても幸せだなと思いながら歩いていました。今こんなコロナのご時世なんですけれど、山に行くと、全然そういうことには関係なく、普通に春になったら木は芽吹くし、冬になったら葉は落ちて冬芽になるしっていうのを繰り返してくれていると思うと、なんかちょっと安心するというか、きっといつかこの生活も元通りになるんじゃないかなって元気も貰えるし、そんな感じですね」

森はひとつの生命体!?

※平田さんは北海道大学の大学院まで、キノコなどの「菌類」を研究されていたということですが、その「菌類」は、森ではどんな働きをしているんですか?

「森は成長したあと葉っぱを落としたり、枝を落としたり、古くなった木が倒れたりするんですけども、それを最終的に無機物、土にまで分解できるのは、実は自然界の中では菌類しかいないんです。動物とかが葉っぱを噛み砕いたりして細かくはするんですけども、最終的に有機物から無機物に戻せるのは菌類しかいないんですね。

なので、菌類がもしいなかったら、森の中の葉っぱや枝は積もったまま、どんどん積もって土に戻らないということは、次の植物が成長するための栄養分が土に戻っていかないんです。だからその大きな循環の、ひとつのすごく大切なパーツを、菌類は担っているんですね。

それ以外に、私が大学で研究していたのが菌根菌というタイプの菌類なんですけれども、聞いたことありますか?

●きんこんきん!?

「はい、菌の根っこの菌と書くんですけれども、実は陸上植物のほとんどが、この菌類と根っこの部分で共生しているって言われているんですね。

昔、植物がまだ海にいた時代に、海から陸に上がった時に、乾燥とか、他の菌から身を守るために、菌と共生して、それで初めて陸上に上がれたんじゃないかって言われているぐらい、実は植物と菌はかなり昔から共生関係を結んでいるんです。

具体的にその菌根菌がどういうことをやっているかっていうと、植物は光合成をして養分を作り出すんですけれども、それを根の部分にいる菌根菌にあげるんですね。その代わり、その根の部分にいる菌根菌は菌糸を出します。

植物は根を地中に張って、そこから水分とか養分を吸収しているのは皆さんご存知ですよね。植物はすごく大きい根を張っていると思うんですけど、菌糸はもっと伸びるんですね。アメリカの研究だと、実は1キロ四方ずっと同じ菌が菌糸を出していたっていう研究もあるぐらい、広く菌糸を伸ばせるんです。

その伸ばした菌糸で、実は植物のために水分だったり養分だったりを吸収して、光合成産物を植物からもらう代わりに、養分だったり水分だったりを、今度は植物にあげているんですね。その共生関係がなかったら、実は木は生きていけないと言われています。

昔オーストラリアにヨーロッパの松を移植した時に、全部枯れてしまう。でも土ごと持ってくると枯れないで生きている。なんでだろうと思ったら、やっぱり根についている菌が一緒に入らないと、植物自体そこの土地で育てられなかったっていう話があるぐらいなんですね。

しかも、もうひとつ菌根菌のすごいのは、今ひとつの木と菌が共生しているとお話ししたんですけれども、菌糸で別の木にも結びついて、例えば、右にある大きな木から左にある小さな木に、菌糸を通じてお互いの光合成産物をやり取りさせてあげたりしている。ということは、木が自分の次の世代に対して、養分をやり取りしているっていうこともあり得るんです。

なので、森全体がひとつの生命体に、土の中の菌糸を通して、ひとつの生命体として成り立っているっていうこともお話できるんです。それがものすごく魅力的だと思って、しかも彼らは健気なんですね。

日本人ってキノコとか菌っていうとすぐ食べられるの?とか、毒キノコなんでしょ?とか、いっちゃうんですけれど、そうじゃなくて、実はそのキノコは、菌にとっては花に当たる部分で、そこで胞子を作って飛ばしています。本体は土の中にいる菌糸で、菌類は目立たないけれど、それだけ重要なことをやってくれているんです。

是非皆さんも森の中に行ったら、葉っぱの裏をぺろってめくってみると、結構菌糸が見えたりするので、ちょっと見てみてください!」

原生林は「もののけ姫」の世界!?

※平田さん、北海道は面積の3分の2が森林なんですね?

「そうなんです。日本はもともとすごく森林の多い森林大国って言われていて、国土の約7割は森林と言われているので、北海道も7割、71%ぐらいが森林です」

●北海道の森の特徴っていうと、どんなことが挙げられますか?

「実はですね、日本は森林大国って言われてはいるんですけれど、原生林といって、誰も手を付けていない、誰の手も入っていない森は、実はほとんど残ってないんです、本州の方は特に。

というのは、人間が生活していく上で・・・昔は木造建築だったりが主だったり、今でも木造建築はありますけれども、火事が起きたりして、都(みやこ)が焼ける度にどんどん木を伐って、その都を再構築していった。その過程で、西日本を中心に一度は人間の手が入った森がほとんどなんですね。

北海道の森って実は人間がまだ一度も手を付けていない森が、大雪(たいせつ)だったり知床だったりに残っているんです。本州の方だとおそらく白神山地だったり、あと屋久島ぐらいにしかほとんど残ってないと思うんですけれども、北海道は結構大きい面積で大雪とかが残っているので、それが北海道の森林の大きな特徴なんですね。

私も何度か大雪の森に学生時代、調査とかで入ったことがあるんですけれども、原生林に入ると、もののけ姫の世界みたいな形で、何か神様がいるんじゃないかなって。

生き生きしているんじゃないんですよ。実は死屍累々していて、古い木がたくさん倒れていて、その上に新しく、倒木更新って言うんですけど、次の世代の木が育っていて、逆に上の木が倒れないと次の世代が育たないっていうような世界なんですね。そういう命がぐるぐる回っている様子を感じられるような原生林が、まだあるっていうのが北海道の森の特徴なんですね」

●そうなんですね〜。北海道を代表する樹木というと?

「エゾマツ、アカエゾマツ、トドマツ。カラマツは人工林で結構あるんですけど、実はカラマツはあとから入ってきました。元々カラマツは北海道にはなかったんですよ。 昔、炭鉱が北海道にあった時に、炭鉱の坑道を作る枠にする木として、カラマツの成長がすごく早いというので導入されたのが、北海道にカラマツが入ってきた最初の理由なんですね。

あと広葉樹だとやっぱりシラカバですね。シラカバ林は本州だとなかなか見に行けなくて、皆さん高原とかにわざわざ見に行くんだと知って、私、北海道を出るまでそんなにシラカバ林が本州の人に人気があるって知らなかったんです。

あれはほんとすごくたくさん種を作って飛ばすんですね。パイオニア種って言われていて、開けた場所にどんどん新しく入っていく木で、一斉にばーっと成長して、木でいうと寿命が短くて、100年とか120年、下手すると60〜70年で次の別の木に取って代わられていくっていう種類の木なんです」

国産材を使ってほしい!

※森林大国・日本の林業が芳しくないのは、どうしてなんでしょうか?

「実はですね、戦後の復興の時に、戦後復興で木をたくさん使わなきゃいけないという風になった時に、その時にも日本の木をかなり伐って、復興のためにいろんなところで使われたんですね。やっぱり足りなくなってきてしまって、そこで外国産材も使おうという流れになりました。そうすると安い外材におされてしまって、その流れで最初は(国産材の)自給率が高かったのが、一時期18%近くまで落ち込んでしまったんです。

最近はちょうどその戦後に1回伐ったあとに、みんなで頑張ってもう一度、はげ山になってしまった山を復活させようということで、全国各地で造林作業が行なわれまして、その木が今60年〜70年経って、今まさにちょうど成長して使いどきになってきています」

●農産物だと、1年に1回収穫できるという感じですけど、林業ってなると本当に息の長い仕事ですよね。

「そうなんです。やっぱり植えてから最終的に私たちの生活で使えるものになるには、伐採して収穫するまで、今言った通り60年とかかかるので、世代を超えて、3代ぐらい世代を超えて培っていかなきゃいけない産業なんですね。

ただ、今結構長いって言いましたけど、実は地球の歴史から言えば、50年60年ってそんなに大した時間じゃないんですよ。私たちプラスチックとか鉄とか使っていますけれど、それをゼロから作り上げる時間に比べたら、木を育てる時間っていうのは、地球規模で見たらそんなに大した時間じゃないんです。

それをやるためには、さっき言った通り、世代を超えてこの森をちゃんと受け継いできちんと使っていく。使ったら、また次の世代に向けて植えて育てていくっていうことをやっていかなければいけないので、その点が他の産業と違っているんです。きちんと林業のことをいろんな人に知ってもらう、もっと知ってもらわなきゃいけないっていう産業だと思っています」

●そういう意味でいうと、漫画だと入り込みやすいですよね〜。

「そう言っていただけるととっても嬉しいです。まさにそこを狙い目にしていて、やっぱり林業って、普段都会で生活をしていると、関係性がすごく少ない産業だと思うんですね。

どんな風にやっているのか、例えば木を1本育てるのにどれだけの作業があって、どれだけ手がかかるのかとか、それが自分の生活にどういう経緯でやってくるのかって、なかなか分かってもらえないと思うんですよ。それを漫画だとやっぱりひとつの絵としてパッとイメージで捉えてもらえるので、それが漫画の強みだと思っています」

●日本の林業を活性化させるために、個人レベルで出来ることっていうのは何かありますか?

「是非ですね、国産材を使って欲しいなと思います。買う時に、この木がどこから来ているんだろうって、ちょっと興味を持ってくれるだけでもいいと思うんですね。外国産材が全部悪いとは絶対言わないんですけれども、やっぱり外国から来る木は海を渡って来ているので、それだけ移動のための燃料とかも使います。

あとさっきも言った通り、今せっかく日本の木が、戦後、頑張ってみんなが植えて育てたものが、ちょうど収穫時期に来ているんです。その木を今使ってあげて、さらにその木が売れたお金で次の世代を育てていかなくてはいけない時代に来ているので、是非もし木を使って何かしたいなっていう時は、地元の材だったり、国産材だったりを使ってくれるようになると、私は嬉しいなと思います」

●今後も林野庁の絵師として活躍されていくと思うんですけれども、絵を見る方、漫画を見る方に、改めてどんなことを伝えていきたいですか?

「まず、絵を見て面白いなって思ってもらえるとすごく嬉しいです。面白いなと思ってもらえたら、次に森林とか林業に対して興味を持ってもらえると、とても嬉しいです。さらに次のステップで、じゃあ自分たちがこの森林、林業を応援するために出来ることなんだろうと思ってもらえるともっと嬉しいです!」

INFORMATION

『北の森漫画』

北海道の森や林業について興味を持ったかたは、平田さんが描いた『北の森漫画』をぜひご覧ください。平田さんが描いた淡いタッチの水彩画が素敵で、漫画とはいえ、樹木や生き物の特徴がしっかり描えがかれています。説明文も分かりやすくて面白く、森や林業のことを知るには打ってつけ。おうち時間に、お子さんと一緒に見るのもいいかもしれません。

『北の森漫画』は林野庁・北海道森林管理局のオフィシャルサイトから全ページ、ダウンロードしてご覧いただけます。

◎『北の森漫画』HP: https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/square/kinoehon/

また、平田さんが絵とナレーションを担当した『森の紙芝居〜シンタローのぼうけん』が現在、農林水産省のYouTubeで公開されています。こちらもぜひご覧ください。

◎『森の紙芝居〜シンタローのぼうけん』:

https://www.youtube.com/watch?v=HjdoEaKwBfs

2021/1/17 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、山梨県丹波山村(たばやまむら)・郷土民俗資料館の学芸員「寺崎美紅(てらさき・みく)」さんです。

東京都武蔵村山市出身の寺崎さんは、2016年に東京都と山梨県の県境にある丹波山村に移住。現在は学芸員として村に伝わる山岳信仰や風習などを調査されています。もともと登山好きの山ガールだったこともあり、山々に囲まれた、深い森がある村での暮らしを楽しんでいるようです。

そんな寺崎さんに、村に残るニホンオオカミの伝説や、丹波山村での暮らしについてうかがいます。

☆写真協力:寺崎美紅

七ツ石神社との出会い

●丹波山村にはニホンオオカミの言い伝えがあるということなんですが、移住するほど、その言い伝えに興味を抱いたのでしょうか?

「なんと言ったらいいのか難しいんですけれども、知らなかったというか、行ったらあったという感じです。場所自体は知ってはいたんですけれども、たまたま登山で訪れてはいる土地だったんです。

大学でオオカミ信仰とかを専門にやっていて、それで七ツ石神社が丹波山村にあるんですけれども、その時、丹波山村に七ツ石神社があるっていう意識がなかったので、たまたま山で仕事したいなと思って移住したら、そこに七ツ石神社があったっていう感じですね」

●その七ツ石神社というのは、どういう言い伝えがあるんですか?

「埼玉県秩父市がお隣なんですけれども、そこと同じく、オオカミをお使いとする山の神が祀られていて、7つの大きな岩が御神体として祀られているんですね。

関東の英雄と言われている平将門公の伝説に基づいていまして、追手から逃げていく最中に七ツ石山に達して、その上で、敵方に向かってどれが本物の将門公か分からないようにするために、7人の従者が影武者として立ちはだかって、それが弓を射られた時に大岩に変化してしまったっていう伝説があります。

それで7つの大岩は将門公の7人の影武者の化身であるという風に考えられているんですね」

●丹波山村はそもそもどんな村になんですか? 山々に囲まれているんですよね?

「そうですね。山と川に挟まれているというか、人口が540人ぐらいですね。で、山林が97%で、残りの3%ぐらいの平地に人が住んでいるような感じなんです。東京の多摩川の源流域であるので、丹波山村自体は山梨県なんですけれども、東京都の水源地帯であるような場所です」

●現在は丹波山村の郷土民俗資料館の学芸員でいらっしゃるんですよね?

「肩書きとしては学芸員なんですけれども、冬場は資料館が閉まっちゃったりするので、主には村の文化財全般の担当として活動させていただいています。調査や研究以外にも観光分野と一緒に、活用だったりとか、その企画の担当をやったりしています」

●村に伝わる言い伝えも調べたりされるわけですか?

「そうですね。名前には残っているんだけれども、どこに今あるか分からないっていうものを探しに行くフィールドワークをしたりします」

山の中で遭遇した大きな白い犬!?

●村に残る言い伝えなどを調べているということですが、これまでにどんな言い伝えに出会いましたか?

「オオカミ関係で言いますと、オオカミは塩が好きだっていう風に言われているんですけれども、夜中に夕飯とか作る時に、家に塩がないって、もしなったとしても、夜中には塩を人の家に借りに行かないっていう話があります。

外で塩を夜中に持ち歩くと、オオカミがそれを食べに来ちゃうっていう話を聞いた時に、昔そういう風に言われていた、夜中に塩を持ち歩くなと言われていたって聞いた時は、生活にかなり近いところにある考え方というか、かなりオオカミの存在が身近に語られてるんだなっていう風には思いました」

●へ〜! そうなんですね! ニホンオオカミは絶滅したとされてるんですよね? ニホンオオカミについてもいろいろ調査はされてるんですか?

「私が興味ある分野っていうのが概念的な文化としてのオオカミなので、動物学的に現在どうかとか、生態がどうかっていうことはあまり詳しくはないんですけれども、結構、目撃情報は未だにあったりしますね」

●え!? 未だにですか?

「未だに、もう令和ですけれども、平成に入ってからも目撃情報、それらしきっていうのはあります。私も大学生の時に、秩父市の三峰神社の奥の院に登っている道中で、でっかい白い犬が道の向こうに立っていたことがありました。

それが近づいてきたら真上にぴょーんってジャンプして、音もなく横の草むらにサッと入ったのを見たことがあって、それがオオカミかどうかは分からないんですけれども、ロマンがあるなっていう風に思っています」

●その大きな白い犬は普通の犬とはまた違ったわけですか?

「そうですね。動けなかったというか、急に大きな動物が現れるとちょっとパニックというか、よく分からなくなっちゃうと思うんですけど、(山道を)登ろうと思っていたら、道の先に結構、大型犬サイズというか、毛がすごく白くてフサフサで、『もののけ姫』に出てくる山犬みたいな感じの雰囲気だったんです。

それがじっと見ていて、どうしようってこっちも思っている時に、真上に飛び上がって、横の草むらにスッと入ったので、慌ててそれを、友達も一緒にいたんですけど、追いかけて行って。

で、辺りを見回しても、あれだけ大きな動物が飛び上がって草むらに入ったのにも関わらず、特に何も倒れていないというか、草が踏まれてもいないし、音も何もしない。すぐ目の前にいたので、そんなに遠くに行ってないと思うんですけど、森の中も特にガサガサという音もしなくて、シーンとした山のままだったので、今のは一体何だったんだろうっていうような感じでしたね」

●すごい! そんな経験をされていたわけですね!

「そうですね。それが本格的に今後もオオカミ信仰をやっていこうっていうきっかけにもなりましたね」

七ツ石神社を再建!

●丹波山村にはニホンオオカミにまつわる行事はあるんですか?

「丹波山は特に行事ということはないんですけれども、先ほどの七ツ石山は、東京都最高峰の雲取山の手前にある山なんですけれども、その山頂よりちょっと下がったところに七ツ石神社があります。そこにオオカミ信仰があるので、毎年11月の7日に小さな祭礼が麓の神社の方で行なわれて、オオカミの絵が描かれている御札が配られる行事はありますね」

●その神社を再建したのは寺崎さん?

「そうです。移住して、移住する前から知ってはいたんですけれども、登山をしていた時に、ボロボロの神社に偶然通りかかって。その時はほかの所の人間なので、特に何もしてあげられないなと思って、落ちている物とか写真を撮ったりして、記録だけしていたんです。

たまたま、山で仕事したいと思ったら丹波山村を紹介していただいて、移住しますってことになったら、七ツ石神社が丹波山村にあるっていうことをそこで知りました。じゃあ何かしてあげられるかもしれないということで、地域おこし協力隊としてまず3年間、移住して着任したんです。

その3年間を使って、まず村の文化財に指定をして、そこから村のお金だったり協力金をいただいたりとかして、下でお宮を作って、ヘリコプターで山まで上げて、上でもう一回組み立ててっていうような形で(再建しました)」

●山で暮らしたいっていう思いがあったということですけど、どうして山で暮らしたいっていう風に思われたんですか?

「どうしてですかね(笑)。なんか山が好きだからとしか言いようがないというか、難しいですけど」

●それまでずっと東京で暮らされていて、山は登山で行くっていう感じだったんですか?

「そうですね。趣味と、あとは山岳信仰っていう御山の宗教文化とかが、大学の自分の専門だったので、そのためのフィールドワークがてら登山もして、っていうような形で行っていたんですけど、どうしても(東京に)帰って来る度に山がまた遠くなるというか、早く次の山に行きたいなっていうような感じでしたね」

背負った命の温かさ

●狩猟免許を取得されたと聞いたんですが、そうなんですか?

「移住してもう次の年ぐらいに取りました」

●どうして取ろうと思ったんですか? すごいですね!

「なんでですかね〜。気づいたらなんかもう始まっていたというか(笑)。興味は元々あったんですけれども、山の感覚により近づきたいっていう気持ちがあったかなという気はしています。

お肉を得るために命と命のやり取りをするっていうのがやっぱり自然で、山は全ての命に等しく厳しいっていうことを体感しているところです」

●実際、寺崎さんも狩猟に出るわけですよね。どんなものを狙うんですか?

「主に鹿とか猪ですね。鹿が多いかな? 今、鹿がすごく増えているので」

●今月1月は、ちょうどシーズンなんですか?

「そうですね。11月から3月まではシーズンです」

●へ〜! じゃあ例えば、鹿を狙って獲ったとして、その鹿のお肉はどうなるんですか?

「その鹿の肉は自分たちで持って帰って食べるか、それか衛生の基準に則って、獲れてから2時間以内に加工施設に運び込んだものじゃないと、お肉として販売は出来ないっていう縛りがあるので。それをクリアしていれば、加工施設に持って行って解体、お肉に分解しています。

それで村外のお店だったりとか、村内のお店に渡っていって、道の駅で食べることが出来たり、ふるさと納税などのネットで購入できたりっていう感じになっています」

●(狩猟は)すごく緊張感のある現場ですよね?

「やっぱり命が絶える間際の様子っていうのは、ちょっと心苦しくはあるんですけども、解体が一旦始まると、なんかちゃんと肉に見えてくるというか、こういう風に出来ているんだなっていうのがあったりします。

持って帰るためにみんなで背負うんですけど、背負っている時に、当たり前なんですけど、すごく温かいんですよ、そのお肉が。そうすると何か本当に、温かいご飯って美味しさのイメージそのものだと思うんですけれども、でも自然界において温かい食事っていうのは命の温かさなわけで。

改めて食事っていうのは命をいただくことなんだなっていうのを、当たり前ではあるんですけれども、背負った命が、そのお肉が温かいっていうことが、何かすごく実感としてありましたね」

●まさに命をいただくっていうことですね。

ニホンオオカミのイラスト、そのこだわり

●あのニホンオオカミのイラストは、どなたが描いたんですか?

「このイラストを描いたのは、画家の玉川麻衣さんっていう方なんです。SNSで偶然見かけて、彼女が描かれているオオカミの絵を。たまたまネットを見ている時に見かけて、この人に是非描いてもらいたいなって思って、連絡をさせていただきました。

初めて会った時から割と意気投合して、朝まで飲んだりしたんですけど(笑)。その時にお互い、オオカミとか七ツ石神社を再建するっていう熱い思いみたいなのが共鳴して、未だにずっと一緒に仕事をやらせていただいてるっていう感じです」

●手拭いに描かれた星たちもすごく綺麗だなと思ったんですけれども、あれ北斗七星ですよね?

「そうですね。星の位置も実際に近づけようということで、ご本人にも調べていただいたりとかして。やっぱり自分たちが欲しいものを全力で作ろうということで、七ツ石山に何度かご一緒していただいて、登山しながら打ち合わせなんていうことも結構ありました。

現地をよく知っている人から見られても恥ずかしくないような、実際にこうなってるよね、みたいな感じに思ってもらえるような仕上がりを目指して、山の形だったり、空の感じは結構こだわって作っているんです。

オオカミと言ったらやっぱり満月のイメージがあると思うんですけど、満月にしちゃうと、それだと普通、星は見えないはずなんです。でも月も入れたいっていうことで、できるだけ月を細く小さくして、だから星が見えるんですよっていうような感じにしたりとか。空も一色じゃなくて、夜の暗さにもいろんな段階があるっていうことで、グラデーションにして見せようと、かなりこだわって作っていただきました」

●改めて日本にまつわる文化に、寺崎さんはどんなことを感じますか?

「物理的に失われたりしても、そこで終わりにならないっていうものが文化だと思っているんです。でも、残そうと思う人だったり、タイミングが合わないと残らないものってたくさんあると思うんですね。

でもオオカミは昔から、自然と動物と人の間を繋いできた存在だと思うんです。それは彼らの姿を、実際になかなか山で見かけなくなった今でも、その文化的な痕跡が、一種の絆のように自然と人間を繋いでいるような気がするので、私にとってオオカミ信仰というか、オオカミの文化っていうのは、人が今でも探してる、見えない自然とのやり取りの答えの最前線を、いつも走っているような感覚ですね 」

INFORMATION

寺崎さんが丹波山村のPRのために作ったニホンオオカミのグッズ、是非チェックしてください。玉川麻衣さんのイラストが素敵です。実際に登山しながら打ち合わせもされていたなんてお話もありましたが、かなり忠実に描かれています。

手拭いやマグカップ、お猪口や焼酎など、地元の道の駅「たばやま」で販売していますが、特産品を買える「丹波山村オンラインショップ」でもお買い求めいただけます。

◎丹波山村オンラインショップ:https://tabayama.shop-pro.jp/

◎丹波山村 郷土民俗資料館のHP:https://www.vill.tabayama.yamanashi.jp/kanko/kyoudo.html

2021/1/10 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立環境研究所の生物学者「五箇公一(ごか・こういち)」さんです。

五箇さんは1965年生まれ。富山県出身。京都大学大学院を経て、宇部興産株式会社で農薬の研究・開発に従事。1996年に国立環境研究所に入り、外来生物の研究などをされています。ご専門は保全生態学、農薬科学、ダニ学。

テレビなどのマスコミを通じて、環境科学の普及に力を入れていらっしゃいます。黒いファッションとサングラスでお馴染みですよね。

そんな五箇さんが去年、新しい本『これからの時代を生き抜くための 生物学入門』を出されました。きょうは、地球規模の問題に直面している私たちが、これからの時代をどうやって生き抜いていけばいいのか、生物学の視点でお話いただきます。

生きていけるのは、生物多様性があるから

●この番組「ザ・フリントストーン」を担当してから「生物多様性」という言葉をよく聞くようになりました。五箇さん、この「生物多様性」はだれがいつ頃、提唱したのでしょうか。

「誰がいちばんの提唱者かっていうのはちょっとはっきりしないというか、割と1980年代くらいからアメリカ国内の生物学者たちの間で提唱され始めた概念とされています。生物多様性は英訳すると、バイオダイバーシティですね。

この言語がパブリッシュされたのが、1988年にアメリカの昆虫学者エドワード・オズボーン・ウィルソンが記したバイオダイバーシティに関する本ですね。この本でこの言葉がある意味、オーソライズされたとされていますね」

●人間が生きていく上で必須の環境要素だという風に、『これからの時代を生き抜くための 生物学入門』でも書かれてましたけれども、多様性があるから生き物、そして私たち人間が繁栄したと言ってもいいということなんですか?

「そうですね。要は生物多様性っていうのは階層性のある概念で、最初は遺伝子の多様性から始まって、いろんな遺伝子があることで、いろんな種が進化して種の多様性があります。いろんな種が集まることで、今度は生態系ができます。

生態系にも多様性があって、言ってみれば、山には山の生き物が集まって山の生態系、川には川の生き物が集まって川の生態系という具合に、ですね。そういった遺伝子や種、生態系というバリエーションが、いろんな機能を生みだしてくれるわけです。

生物学的な機能、あるいは生態的な機能が、水や空気、あるいは温度を一定にするといったような形で、我々人間も含めて生き物が生きていける環境を創ってくれます。生物圏と言われる、地球上にある生き物が生きていける空間の、環境の安定性というものは、そういった様々な機能が集まることで維持されている。

ということは、いろんな生き物がいるからこそ、この地球環境というのは安定していて、いろんな生き物もまた進化を繰り返すことができ、人間もその中で生かされているということですね。本当に端的に言えば、生物多様性があるから人間も生きていけるということになります」

●生態系のバランスが崩れて環境が変化していくと、いつか人間も絶滅する可能性はありますか?

「この地球上で最も環境変化に脆弱で、危機的状況に立たされるのはむしろ人間だということになりますね。率直に言って、この地球上の生き物はもっと酷い目にあってきたというか、大絶滅という時代が5回くらい繰り返されていて、下手すると地球上の生き物95%が死滅したという時代もあるわけですね。

それは本当に地球環境の大きな変化で、地殻変動とか火山の大噴火、あるいは隕石の衝突といったような、避けがたい大きな変動がある中で、それだけ生物が減ってもまたちゃんと回復する。

要は微生物しか生き残れなかったとしても、生き物はまた進化して回復することができるという、抵抗力というか回復力を持っている。そういうことを繰り返しながら、この地球環境にずっと生き物が生き続けてきているということですね。

ただその大変動に人間が耐えられるかっていうと、絶対耐えられないですね。我々はすごく弱い動物で、生物学的に言ってもいちばん脆弱な、環境変化に弱い動物なんですね。皆さんも寒い冬の中で当然、服を着てないと生きてられないし、住居がないと生きていけないという動物であって。

ただ、他の動物だったら環境という変化に対して、進化して適応しているのに、人間はそうじゃなくて、自分たちの技術で周りの環境を変えて、生き長らえてきたわけですね。要は家や暖房を作ってみたり、あるいは都市環境を作るという中で、自分たちが進化しなくても、周りの環境を安定させるということで、人間は繁栄するということができた。それが文明であり、文化であるということで、人間が作り出してきた環境ですね。

その中でしか生きられないから、そういうものが取っ払われてしまうと、まず人間が生き残るチャンスは非常に低くなる。で、今の環境変化っていうのはまさにそういったことがじわじわと近づいてきていると。地球温暖化であったり、それがもたらす異常気象、あるいは大地震であったりとか、そういったことが起こると、人間という生き物はおそらく、いとも簡単に地球上から消えてなくなるかもしれないということを、我々はちょっと考えておかないといけないということですね」

地産地消、ローカリゼーション

●生物多様性を維持するために、私たちが取り組むべきことは何でしょうか?

「基本的にこの生物多様性っていうのが劣化しているとはいえ、やっぱり身近なところに生き物がいる環境にほとんどの人はいない中では、あんまり身近に感じられる問題ではなく、なおかつそういった絶滅が大きく進行している、例えば熱帯雨林といったような、遠い外国の、言ってみれば自然界で破壊が続く中で起きているということなんですよね。

熱帯雨林の破壊ひとつ取っても、そういう生物多様性の重要なところが今急速に減っているいちばんの原因っていうのは、南北の経済格差という中で生み出される、南から北へと資源が搾取され続けるグローバル資本主義が大きなバックボーンにあります。

あとは先進国でじゃんじゃん石油化学を使って、いわゆるプラスチックなんか作って、それを垂れ流しにしてしまって、海洋汚染を引き起こすという具合に、基本的には物質文明といったものにどっぷり我々自身が浸かって、日本人自身が非常に豊かで、便利な生活を送るということ自体が大きな環境負荷を与える。

結果的に私たち自身が輸入している安い農産物、そういうものを作るためには大きな畑が必要であり、そのために生物の住処が奪われる。あるいは木材とか鉱物資源、日本ではほとんど採れないからじゃんじゃん輸入して使う。

そういったものを採掘する、伐採するという過程で生じる大きな自然破壊、それと水質汚染、そういったようなことが海外で起こって、結局大きな負荷が与えられて、我々の生活が潤っているという状況を考えると、結果的に私たちがこれだけ便利で、安心して豊かに生活できるという背景に、実は生物多様性の劣化があるということも思いを馳せなくてはならない。

そうした中で何をするかっていうことは、やっぱり個人レベルでライフスタイルをどんどん見直していかなきゃいけない。やっぱり無駄な消費を抑えるべきだろうし、無駄なエネルギーというものの消費も抑えなきゃいけないということを考えていく。そういうことをまず考えることが第一歩になってくる。

そういった意味で我々がよく口にしているような“地産地消”というライフスタイル。できるだけ地域レベルで生産されたものを地域で循環し、エネルギーも地域レベルで生産して、地域レベルで消費していくというような、ローカリゼーションですね。グローバリゼーションというものから脱却してローカリゼーションに持っていくということが、これからの地球環境、及び生物多様性と共生していく上での重要なひとつの行動、生活変容という方向になる。

個人でまずできることとしては、まず地産地消というライフスタイルを心がける。それと同時に身近な自然に目を向けて、元々何が棲んでいたか、今何がその身近な自然で起こっているか。要は外来種ばっかりになっているとか、あるいはあったはずの川や雑木林がなくなっている、そういったことに思いを馳せながら、どういう地域環境を取り戻していくかということを地域レベルで考え、個人レベルで考えていくというところから、生物多様性との共生はスタートするという風に思っています」

ハダニのオスはドラマティック!?

※続いて「五箇」さんのご専門、ダニの学問についてお話いただきました。

「ダニ学、まあ昆虫学と一緒でダニの種類を調べてみたり、新種を探してみたり、あるいはダニがどういう生活をしているか、生態なのか、どんなところ棲んでいるか、あるいはどういった繁殖様式をとっているかということ。

それと、そのダニ自体が自然界においてどういう役割をしているか、あるいはそのダニが人間社会にとって有害なのか、それとも有益なのかといったようなそういう働き。そういったことを調べているのがこのダニ学といった学問分野になります。

私自身は、いろんな種類のダニをやってきたんですけど、学生時代からやってきたのはハダニという、いわゆる植物に付く農業害虫になるダニです。植物の葉っぱに付いて、植物の汁を吸って生きているというダニ、これをハダニと言います。こういったものを研究してきました」

●どうしてハダニを研究することになったんですか?

「大学が京都大学の農学部なんで、農学部ということは農学の一環として害虫学が研究講座としてあって、その中で農業害虫としてハダニというものが研究されていたので、その講座に入ってこのハダニを対象に研究を始めたということになります」

●この本にも、今でもダニは見ているだけでかっこいいと書いていますけれども、どんなところがいちばん面白いですか?

「普通に肉眼で見ても見えない世界で、それを顕微鏡で覗くと初めて、形であったり、行動であったりっていう生き様が見えるという、そのSFチックな感覚がやっぱり面白い(笑)。

顕微鏡の下でしか見えない、すごくミクロなのにそこにはやっぱりちゃんと進化もあり、競争もあり、ドラマがちゃんと展開されている。多様性もある。いろんな生き様もあって、いろんな形もあるという、そういった部分が、見えない多様性っていうんですかね。そういうのが魅力ですよね。まあ見えないものを覗くという感覚が楽しいということですね(笑)」

●ハダニのオスが自分の子孫を残す方法というのもまた、面白いんですよね?

「ハダニはちゃんとオスとメスがいて、メスの取り合いをちゃんとするんですよ、あいつら。ハダニのメスっていうのは最初に交尾したオスの精子で、精子の貯蔵タンクがいっぱいになっちゃうんで、最初の交尾をしたオスの精子しか子孫を残せないんですね。

未交尾のメスというものをオスは探さないと自分は子孫を残せない。遺伝子が残せないっていうので、その未交尾のメスっていうのは普通に歩いているメスを見てても見分けがつかない。どれが未経験かって分からないっていうことで、そこで進化したオスの行動っていうのが、大人になる前、成虫になる前のメスのさなぎの上に乗っかって待つという“ガーディング”という行動が進化しているんですね。

メスのさなぎを見つけたら、三日三晩飲まず食わずでオスは一生懸命そのさなぎの上で待ち構えて、ガーディングして、他のオスに取られまいと一生懸命守ってやって、メスが脱皮し始めたらすぐに脱皮を手伝ってその場で交尾すると。ちょっと人間社会では例えようもない行動様式をとるんですが(笑)。

そうすると、メスのさなぎに乗っかっているオスに喧嘩を売ってくるオスもいたりして、取り合いするわけですよ。取り合いしている内に、メスが脱皮を始めたところで全然関係ない間男がやってきて、それで交尾しちゃうとか。見ていて非常に滑稽でもあり、ドラマティックというか、オスの必死さっていうんですかね。そういったものが伝わってくるということで、それを最初に見てダニ学にハマっちゃったというところもありました」

クワガタムシの背中に寄生して ゴミやカビを食べている掃除屋、

クワガタと共生している善良なダニ。

画像提供:五箇公一

今こそ、利他意識、利他行動!

*五箇さんが去年出された本『これからの時代を生き抜くための 生物学入門』の中から、番組が特に気になった点についてお話をうかがっていますが、やはりいま、最も気になる感染症についても触れていらっしゃいます。生物学的に見ると環境破壊が感染症を招いていると言ってもいいのでしょうか?

「方程式としてはそういった形になると思うんですが、結局、感染症の原因となる病原体ウイルスっていうのはどこにいるかというと、自然界の中で、いろんな野生動物の中で、ある意味大人しく共進化して生きているという状態です。

自然界の奥深くまで今、人間の活動というものが侵食してしまっているから、そういったウイルスとの接触も起こってスピルオーバーしてしまっているということが、今の新興感染症のひとつの大きな原因とされるわけですね。

むしろウイルスも込みで生態系のバランスが取れている中に、人間がそれを壊すという行動をするから、ウイルスが吹き出してしまうということで、起こって当然と言えば起こって当然ということですね。

自然界でも感染症といった問題は過去から現在に至るまで、人間の歴史の中で何回も繰り返されていることなんですけど、今まではローカルなエリアに収まっていたんですね。人間活動がそこまで広く動き回っていたわけじゃない時代では、それほど地球レベルで大きな問題にはなることはなかった。

ところが今回の新型コロナは、現代のグローバル経済の中で、あるいはグローバルサプライチェーンという中で、人と物の動きがものすごい勢いで、まあ世界が繋がっちゃっているという状態だからこそ、世界的なパンデミックが起こっている。ということは、自然破壊と同時にこのグローバル経済という社会構造、これ自体が新興感染症を深刻化させている原因となっているということです」

●新型コロナウイルスを制するためには「利他行動」にかかっているとこの本に書かれていますけれども、具体的にどんなことなんでしょうか?

「このウイルスは非常によくできていて、感染力は高いんだけど、ほとんど若い人中心に、不顕性感染と言って、かかっても全然発症しないという状況で潜伏しているわけですね。そういった元気な人たちが動き回るということで確実に感染が広がり、結果的に病気を持っている人や、あるいは高齢者といった免疫が弱っている人にたどり着くことで発症して重症化してしまうという、非常に効率よく社会の中で巡り続けるシステムを、このウイルスはとっているという状態です。

こういったウイルスに対抗するにはどうしたらいいかって言うと、基本的に誰が持っていてもおかしくないということを前提に、感染を広げないようにすることがいちばん大事。

特に今の段階では、このウイルス自体が新型、まさに新興感染症の最先端ということで、まだ未知な部分も多い上に、治療法というものが確立していない。最近ワクチンも出てきたところではありますが、これから世界中にデリバリーするにも時間かかる中で、いちばん守るべきはまさに医療現場ですね。

ここを守るためには、感染を広げないということが最優先になってきます。自分が(ウイルスを)持っているかもしれないという前提に立つと、自分がかかるかもしれないっていう以前に、自分が持っているとして相手に感染させない、相手や社会を思いやるところから行動を見直さざるを得ないということです。

利他意識や利他行動というものが、このウイルスを管理する上では今最優先な方策ということになるということですね。だからこそ皆さんマスクをしてください、あるいはソーシャルディスタンスで距離を取ってくださいということが、今一生懸命うたわれているということになります」

弱いから寄り添いあう

●この本『これからの時代を生き抜くための 生物学入門』で、いちばん伝えたいことはどんなことでしょうか?

「そうですね。一言でいうっていうのは難しいところだけど、人間も生き物、動物だけど、生物だけど、でも人間は他とは違うというところなんですよね。先ほどもお話ししましたけれども、人間という生き物はすごく脆弱で、本来自然淘汰という形で、自然界の中で生き残ろうとすると、まあ生き残れないわけですね、動物学的なケースからすれば。

とにかく力は弱い、環境適応力も低いという、そういった生き物で、それが生き残ったのは、他の動物と違う決定的なポイントとして、“ヒューマニティ”という助け合いの精神を持っている。要は弱いものだからこそ、寄り添いあって生きてきたというそのヒューマニティという特質。

この特質によって生き残っているということは、ヒューマニティというものを今見直さないと人間の未来というものはないかもしれない。現代社会に入って本当にみんな豊かになって、自分ひとりで生きているように、特に東京みたいな都会だと感じてしまう。

でも今回の新型コロナというのはそういう部分で大きな影響が出た。知らず知らずのうちにどんどん感染が広がってしまう。要は相手のことを思いやるという余裕もなければ意識もない。

まさに都市部を中心に感染が広がってしまったということから考えても、やっぱり今改めてこのヒューマニティというものを考えないと、新型コロナも含めて、環境の変化というものには人間自身が追いついていけなくなるかもしれない。

だからやっぱり人間性ってなんだろうっていうことを改めて感じてほしいっていうのがこの本で言いたかったことかなと思います」

※過去の五箇公一さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『これからの時代を生き抜くための 生物学入門』

ぜひ五箇さんの本を読んでください。私たちが直面している地球規模の問題を解決するヒントがあると思います。ほかにもオスとメスの性の仕組みや、生物学から見る人間社会、そして五箇さん自身の生い立ちや研究など、面白い話が満載です。

詳しくは辰巳出版のオフィシャルサイトを見てください。

◎辰巳出版のHP: http://www.tg-net.co.jp/item/4777820548.html?isAZ=true

◎国立環境研究所のHP:http://www.nies.go.jp/

2021/1/3 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、日本焚き火協会・会長、そして焚き火マイスターの「猪野正哉(いの・まさや)」さんです。

猪野さんは1975年、千葉市生まれ。「メンズノンノ」の専属モデルを務めたあと、独立。雑誌のモデルやライターとして活動。その後、山登りに目覚め、アウトドアの分野に徐々にシフトし、2015年、千葉市内に「焚き火ヴィレッジ<いの>」を開設。焚き火をメインに、アウトドアのプランニングなどを行なっています。そして、去年秋に『焚き火の本』を出されました。

きょうは焚き火を囲んでいる気分で、ゆったり楽しんでいただければと思います。

☆写真協力:猪野正哉

焚き火台選びは、シューズ選びに似ている!?

*この本には焚き火のハウツーなども掲載されています。そこで、改めて初心者の私に、基本的な手ほどきをお願いします。まず用意するものはなんでしょう?

「今はいちばん大事なのは焚き火台。で、これから定番になるのが防火マット、防火シート。芝生の上とかで焚き火をやると、芝生が焦げちゃったりするんで、その防火マットとかを敷くと自然に優しいっていう感じになるんで、これからは焚き火台を買うんだったら防火シートも一緒に買うみたいな。あとはいちばん大事な薪ですね」

●薪にはいろんな種類があるんですよね? どんな薪がいいんでしょうか?

「いちばん初めは、着火時は針葉樹のスギやヒノキとか。すごく油分を含んでいるんでそれを燃やして、炎が安定してきたら、紅葉樹のナラやクヌギとかを燃やすと、ゆっくり燃えていくんで、お財布にも優しいです」

●タイミングによって変えていくんですね?

「そうですね。初めは針葉樹を燃やして、ちゃんと炎が安定したら紅葉樹って覚えてもらえればいいと思います」

●あとは着火剤とかマッチとか?

「そうですね、はい」

●焚き火台選びはシューズ選びに似ているという風に本に書かれていましたけれども、それはどういうことなんでしょうか?

「やっぱり焚き火をする上で本当に焚き火台が大事なんで、シューズ選びと似ているっていうのは、やっぱりいちばんよく使うものなので、そこがしっかりしてないと、全てが崩れていくのかなみたいな感じです」

あえて冬にサンダル!?

※焚き火をしていると火の粉が飛んできて、ウエアがちょっと焦げちゃった、なんて話を聞いたことがあるんですが、焚き火をするとき、どんなウエアがいいでしょうか?

「今、難燃素材でできた洋服が増えていて、ちょっと火の粉が飛んでも燃え移らないで、すぐ炭化しちゃうんですよ。なので安心して焚き火を楽しめるっていう感じですかね。でも基本的には、僕はとりあえず暖かい格好をしてほしいなって思います」

●この本にも猪野さんがモデルとして、季節毎の服装を着こなされていましたけれども、冬がソックス+サンダルだったんですけど、寒くないですか?

「寒いんですけど、やっぱり靴を履いたまま、焚き火に炎に足を近づけても、そこまで暖かさって感じないじゃないですか。靴下だとすぐ熱も伝わるんで、逆にサンダルの方がいいのかなと思って」

●ブーツとかがいいのかな、なんて思っていたんですけど、意外とそこは違うんですね。

「そうですね。あえて夏場をブーツにしました。やっぱり夏場だと地面が濡れていたりだとか、急な雨だったりとか、そういうことが多いんで」

●なるほど〜! マナーとして焚き火の後始末も大事なことですよね? どんなところに注意すればいいんでしょうか。

「炭は100年経っても残っているんですよ。だから、炭だから自然に返せばいいやっていう考えもあるんですけど、炭って何気に自然に返らないので、燃やすんだったら灰になるまで燃やしてくれるとありがたいなって思います」

文化として残って欲しい

※ここ数年、キャンプブームの影響もあって、焚き火がテレビ番組や動画メディアで人気ですよね? どうしてなんでしょう?

「本当ですよね、僕も不思議です(笑)。でも変な話、誰でもできるじゃないですか、多分そこかなと思います。今まではハードルが高いのかなっていう風に、多分先入観があったと思うんですけど、薪に火を付けるだけっていうすごくシンプルなことなんで」

●そうですよね〜。やはり焚き火マイスターとしてはこのブームは喜ばしいことですか?

「そうですね。嬉しいですけど、これが本当にブームだけでなく、文化としてこのまま残っていって欲しいですね」

●そんな中、2019年に猪野さんが創設した日本焚き火協会で、去年12月に第1回焚き火検定を、千葉市の泉自然公園で実施されました。これはいかがでしたか?

「大盛況でしたね! いちばん遠い方は石垣島から来てくださって」

●え〜! 何名ぐらいの方が参加されたんですか?

「20名です。男性19名女性1名、この比率はもうちょっと変わって欲しいなと思ったんですけど」

●焚き火検定ってどんなことをするんですか?

「以前(小尾さんに)薪割りとかやってもらったじゃないですか。ああいう薪割りからスタートして、着火準備、着火、後片付けまで全部やってもらうって感じです」

●筆記はあるんですか?

「筆記あるんですけど、合格不合格とか、上級中級初級とか、そういうのに僕はあまり興味がないので、覚えていってもらえればいいなっていう感じでやりました」

●へ〜〜! では実技がメインということなんですね! 焚き火検定を受験すると「焚き火スト」に認定されるっていうことですね。

「そうです」

※猪野さんは去年秋に出版した『焚き火の本』の中で、高層ビルや高層マンションの屋上で焚き火をしたいと書いています。そんな未来はやってくるのでしょうか?

「やってくると思います。多分、屋上とかだと煙があんまり問題にならないじゃないですか。なので、いいのかなとちょっと思っていて。今、石橋貴明さんの、”石橋、薪を焚べる ”っていう番組の監修をさせてもらっているんですけど、そういうのからちょっとヒントを得たっていうか。

こういう使われてないスペースがあるんだと思ったんです。(屋上に)ビアガーデンとかあるじゃないですか、バーベキューが食べられますみたいな。そういうところがあるのであれば、そこは焚火スペースになってもいいのかなって。仕事帰りにちょっと焚き火していくみたいな」

(注:猪野さんが監修されている、屋上で収録している焚き火番組は、各方面に許可を取って行なっています。無闇にできるものではありません。ご留意ください)

焚き火を見ながらコミュニケーション

*最後に、猪野さんがプライベートで焚き火をするときに、いちばん楽しみにしていることをお聞きしました。

「僕結構、星空っていうか、上を見ますね。やっぱり焚き火しているとずっと下ばっかり向いているじゃないですか。なので、なんかプライベートだと上を見てのんびりしていますね」

●いいですね、癒されそうですね。ご自身の焚き火体験で忘れられない場面とかってありますか?

「最近気づいたんですけど、人にやってもらう焚き火っていいなって思ったんです(笑)」

●人にやってもらう焚き火?

「薪が燃えてなくなったら違う人がくべてくれるみたいな。なんかすごくいいと思っちゃったんですよ」

●いつもは猪野さんご自身で全部やりますからね。そもそも猪野さんが焚き火に惹きこまれた、いちばんの理由ってなんだと思われますか?

「いちばんの理由はやっぱり、親とコミュニケーションが取れるようになったってことですかね」

●焚き火を囲んでコミュニケーションを?

「多分、前回もお話ししたと思うんですけど、いろいろやらかした時に、両親からちょっと話があるって言われて、火の前に連れていかれて、今の自分の状況を説明したんです。親と喋るのってやっぱり嫌じゃないですか。それと目を見て喋るってすごく嫌なんですよ。

そこに焚き火があると、焚き火を見ながら話しても、会話って成立するんですよね。これで話しても怒られないんだとか、変な話、今話をしてるんだからこっち見ろとか言われないんですよ、焚き火があることによって。そこから親とはちゃんとよく話すようになりましたし、本当にコミュニケーション・ツールとして僕は使っています」

●前回も聞かせていただいたんですが、猪野さんにとって焚き火とは?

「前回は、もう一度、表舞台に立たせてもらった、だと思うんですけど、今は多分、受け継いでいくもの、なのかなっていう風な感じですかね。次世代に」

※過去の猪野正哉さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『焚き火の本』

焚き火のハウツーや解説が載っている実用書。イラストも豊富に掲載、初心者にもわかりやすい内容です。写真も美しいですよ。ぜひこの本を参考にあなたらしい焚き火ライフを楽しんでみてはいかがでしょう。山と渓谷社から絶賛発売中です。

詳しくは山と渓谷社のオフィシャルサイトを見てください。

◎山と渓谷社のHP:https://www.yamakei.co.jp

◎日本焚き火協会のHP:https://www.takibi-japan.jp

2020/12/27 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、公益財団法人「日本鳥類保護連盟」の調査研究室・室長「藤井 幹(ふじい・たかし)」さんです。

藤井さんは1970年、広島県生まれ。日本動物植物専門学院を卒業後、日本鳥類保護連盟の職員に。現在は主にコアジサシの調査などを行なっていらっしゃいます。そんな藤井さんは専門学院在学中から野鳥の羽根に着目し、研究。そして先頃、その集大成ともいえる『BIRDER SPECIAL羽根識別マニュアル』を出版されました。

きょうは進化の過程で多様化してきた野鳥の羽根、その不思議な魅力に迫ります。また、冬のバードウォッチングの楽しみ方もうかがいますよ。

☆写真協力:藤井 幹、文一総合出版

野鳥の多様性

●藤井さんの新しい本『BIRDER SPECIAL 羽根識別マニュアル』を読ませていただきました。羽根識別マニュアルというこのタイトル通り、ずらっと羽根の写真が載っているんですよね。しかもカラーで載っていて、こんなにいろんな羽根を見比べることは今までなかったので、すごく面白かったです!

「いろんな種類を並べて比べるっていうところにすごく重点を置いたので、そう言ってもらえるとすごく嬉しいですね」

●何種類の羽根を掲載されているんですか?

「どこまでを数えるかなんですよね。単純に載っているものと、情報として出てくるものとかいろいろあるんで、数を正確に把握できてないんですけど、一応Amazonでは265種って書いてあるので、それが正しいんじゃないかと思います(笑)」

●形や色も様々で、本当に野鳥の多様性というものを感じたんですけれども。

「鳥の羽根の色や形というのは、彼らが生き抜いてきた中での進化の結晶なんですね。生きていくために進化していった過程を支えてきたのが羽根なんですよね。だから生き残るためにいかに進化させてきたかというのが、その羽根を眺めているとよく分かると思います」

●羽根の役割がいろいろ違うんですよね?

「そうですね。逆にいうと鳥って羽根しか持ってないんですよ。くちばしとか足とかまで入れるとまた別ですけど、基本的に羽根しか持っていなくて、その羽根でいろんなことを補っているわけですよね。体を保温するためだとか、空を飛ぶためだとか、メスに対する求愛行動だとか、あとは触覚、感覚みたいなものもその羽根で補ったりしています」

●いろんな役割があるんですね。オスの方がカラフルな羽根になるっていうのはどうしてなんですか?

「基本的にはやはりメスにアピールするっていう部分が大きいと思います。異性に対するアピールですね。逆にオスが子育てする場合はメスが派手だったりするんですよね。なので基本的には異性へのアピールっていうのもあります。

あとは子どもを育てている時に、その卵を抱いたりしているメスとか、逆にオスだったりする方が目立っちゃいけないので、逆に卵を抱いている方は地味になって、周りで縄張りを持っているやつは派手になって、それでメスの方に注意がいかないようにするっていう意味もあると思うんです」

顕微鏡で見る羽根の世界

※藤井さんの新しい本『BIRDER SPECIAL羽根識別マニュアル』には顕微鏡で覗いた羽根の写真が載っていますが、羽根を顕微鏡で観察するとは意外でした。

「多分これがこの本でいちばん推したい部分なんです。元々はここのパートだけで作りたいって言ったんですけど、これだけじゃ売れないって却下されてしまったんで(笑)。なので3部作みたいになってしまったんですけど、本当にこれは日本に限らず、海外でもあまり今、主流になっていなくて、やっている人が少ないんですよね。

でも本当に顕微鏡で覗くと、鳥が進化してきた過程っていうのが、ものすごくはっきり出ていて、グループによっても違うし、あとはグループっていう垣根を越えて、水辺で生活する場合にはこういう構造になるとか、生活環境でも変わってくるわけですね。それを見ることでいろんなことが分かるのですごく面白いと思います」

●顕微鏡で見ることによって、具体的にどんなことが分かるんですか?

「鳥に限らず、動物や植物などは種っていうのがあって、その上に属や科、目(もく)とかにグループ分けをどんどんしているんですけど、目レベルぐらいであれば、その羽根の構造を見ただけで仕分けることができます。

あとは先ほども言った、生息環境によって構造が変わってくるっていう、そういう偏りもあるので、その鳥がどういう生活をしてるかっていうのも推測することができますね」

ものまねが上手なコトドリ

※多種多様な野鳥が世界にはいますが、藤井さんが今いちばん惹かれている種として、「コトドリ」という野鳥を挙げてくださいました。いったいどんな鳥なんでしょうか?

「オーストラリアの南東部の方にいるんです。スズメ目っていうスズメの仲間がいるんですけど、その中で世界で一番大きい鳥で、琴のような羽根を持っているんですよ。

好きっていう理由が羽根好きだからなんですけど、琴のようなすごく変わった羽根を持っていて、鳴き声もものまねがすごいんですよ。近くの工事の音だとか、カメラのシャッター音だとか、全部綺麗に真似するんですよ」

●へ〜〜!

「オーストラリアの地元では言い伝えがあって、森の中で子どもを呼んじゃいけないって言うんですよね。森の中でお母さんが子供を呼ぶと、それをコトドリが真似して、その声につられて、子供がついて行ってしまって迷子になるっていう言い伝えがあって、それぐらいそっくりに真似ることができる鳥がいます」

※フクロウの羽根が特殊だと聞いたことがあるんですけど、そうなんですか?

「消音効果とか、多分そういう話だと思うんですけれども、まずひとつは表面に産毛みたいな毛がいっぱい出ているんですよ。それも書籍を読んでもらうと何で出ているのかっていうのは書いてあります。

あとはその翼のいちばん外側にギザギザになっている部分があって、そこが消音効果を発揮しています。これは新幹線のパンタグラフとか、そういうものに利用されていますね。新幹線だと騒音を軽減する役割のために、フクロウの羽根の構造を真似て、使ったりしていますね」

●へ〜! ほかにそういった特殊な羽根を持っている野鳥はいるんですか?

「日本だとオオジシギという鳥がいるんですけれども、それは尾羽から音を出すんですよね。高速で飛ぶことで尾羽を振動させて、ものすごく大きな音を出します。それはディスプレイのためなんですけれども、あまりにも大きな爆音みたいな音を出すので、カミナリシギみたいに呼ばれたりしています。

海外だとエクアドルの方に生息しているキガタヒメマイコドリという鳥がいるんですけど、それは翼が棍棒みたいに、軸がちょっと変形していて、それを高速で1秒間に100回以上振動させるらしいんですよ。振動させてこすることで、バイオリンみたいな音を出すんですよね。そういう変わった羽根を持っている鳥もいます」

野鳥はバロメーター!?

*野鳥は「環境を知るバロメーター」とも呼ばれているそうですが、環境の変化に敏感に反応するのが野鳥たちなんですか?

「自然環境の変化に敏感に反応するのは多分、動物、植物みんな共通なんですよ。ただ、鳥は飛ぶことができるので、大きな移動ができない哺乳類とか、昆虫とか、全然動けない植物なんかと比べると、移動が早いんですよね。

そこの環境が気に入らなければ、餌がないと思ったら、すぐにどっか飛んでいってしまうので、人間が見た時に、鳥がいなくなっていれば、よくない環境だとか、鳥がたくさん来ていれば、いい環境になったとかっていう、そういう判断ができるわけですね。

哺乳類や昆虫とかだと、急に環境が悪くなっても、なかなかすぐにはそこの個体数が変わったりとかしてこないので、そういう意味では鳥はすぐ飛んでいく、飛んでくるっていうその動きが早いから、変化を見ることが簡単だということで、バロメーターっていう言い方をしていますね」

●そういった意味でいうと、日本は鳥にとって居心地はいい場所なんですか?

「これは鳥に聞いてみないと分からないです(笑)。私が言っていい話なのかという感じもしますけど、でも今生活できているっていう意味では、鳥にとって最低限生きることができる環境だと思うので、悪くはないんじゃないかなとは思いますね」

●長年、藤井さんが野鳥たちを見てきて、改めてどんなことを感じますか?

「私が本格的に鳥を見始めて、たかだか、子どもの頃からだとしても40年とかそんなもんですよね。その中でもやっぱり鳥が少なくなったなというのは感じますね。私なんかよりももっと昔から鳥を見ている方の話を聞くと、その頃から比べて鳥は少なくなっているんです。

私が見始めてからでもさらに鳥は少なくなってきているので、本当にいちばん感じることは、増えている鳥も一部いるんですけど、全体的に鳥が減ってきたなっていうことを感じますね」

●それはどうしてなんでしょうか?

「やっぱり環境の変化というのがあると思います。それが日本だけじゃないかもしれないですね。日本は四季があって、1年中いるんではなくて、夏になったら渡ってくる鳥、冬になったら渡ってくる鳥もいます。そうすると越冬地だとか、夏どこか繁殖しに行く所だとか、そういう場所の環境変化も、もしかすると影響しているかもしれないですね。

種類によっては海外でどんどん獲られて食べられていて、そのせいで日本で減ってしまったっていう種類もいます。一概に理由がなかなかはっきり言えないんですけど。日本も干潟みたいなところは面積が縮小したりだとか、どんどん環境が変わっていますので、そういう意味ではちょっと鳥にとって生息しづらい環境っていうのがあちこちにできてしまって、見られる数が減っているっていうのも当然あるのかなと思います」

バードウォッチングのコツ!

●この番組の取材で以前、幕張海浜公園に行ってバードウォッチングを体験させていただいたんですけれども、都会にも意外に多くの野鳥がいるんだな! っていうことをすごくその時に痛感したんですが、普段は気付いてないだけなんですね。

「そうですね。本当にそうだと私も思うんですけど。よく観察会をするんですけども、初めて鳥の観察会に参加される人の多くが、小さい鳥はみんなスズメみたいに思っているわけですよね。でも実際あれはこういう鳥です、これはこういう鳥です、と教えてあげると本当に皆さんびっくりされているのがすごく印象的です」

●種類も、カラスとハトとスズメぐらいかな〜って思っていたんですが、やっぱり観察するっていうのが大事なんですね!

「そうですね。そこに目を向けるっていうことが大切だと思います。実際に何気なく見ているのではなく、鳥を鳥として認識してあげると世界が広がるので、意識するっていうことがすごく大切なんだなと思いますね」

●冬、野鳥観察するとしたら、千葉でおすすめの場所がありましたら教えてください。

「千葉はすごくいい場所なんですよ。まず東京湾がありますよね。東京湾にはたくさん鳥いますし、船橋だとか、先ほど行かれたって言っていた幕張の方だとか、干潟が広がったりしていますので、そういう干潟には、シギやチドリだとか、そういう干潟に集まる鳥がいっぱい来ています。ちょっと海の方を見渡すと、スズガモっていうカモがもう何千羽も集まったりしてますし、すごく東京湾はいい環境なんですよね。

あと、九十九里浜ですよね。あそこもいいところですし、内陸に行けば、印旛沼だとか手賀沼だとか、いろんないいバードウォッチング・スポットがありますので、是非いろんなところを歩いてもらえると、いろんな鳥が見られると思います」

●野鳥を見る上で何かコツなどありましたら教えてください。

「どういう場所にいるかっていうことを、やっぱり理解することが大切だと思いますね。鳥をなんとなく見るのも楽しいんですけども、見たいっていう鳥を見る時に、どこに行けば見られるかっていうことを、調べて行くっていうのがひとつ重要だと思います。

あとは小鳥なんかだと、何を食べているか、例えば木の実だと、この実をすごく食べるから、探し回るよりもこの実がある木のところで待ってみようとか、そうするとその鳥が当然そこに飛んできたりしますから、そういう見方もありますね。だから前もって調べて探しに行くっていうのがひとついい方法だと思います」

INFORMATION

『BIRDER SPECIAL羽根識別マニュアル』

羽根の部位や特徴などから、その羽根の持ち主が分かる優れた羽根図鑑。藤井さんが羽根の調査や研究に費やした膨大な時間さえも感じる力作です。顕微鏡を用いた識別法は画期的で、美しい羽根の写真を見ているだけでもわくわくしますよ! ぜひご覧ください。文一総合出版から絶賛発売中。詳しくは文一総合出版のホームページを見てください。

◎文一総合出版のHP:https://www.bun-ichi.co.jp

◎藤井さんが所属する公益財団法人「日本鳥類保護連盟」のHPはこちら:

http://www.jspb.org/

2020/12/20 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは写真家、そして科学ジャーナリストの「水口博也(みなくち・ひろや)」さんです。

水口さんは1953年、大阪府生まれ。京都大学理学部卒業後、出版社で自然科学系の本の編集に携わり、1984年にフリーランスとして独立。世界中の海をフィールドに主にクジラやシャチ、イルカなどの海洋哺乳類と彼らが生息する自然環境を取材し、数多くの写真集や書籍を出版されています。20年以上前から南極にも通い、精力的に取材活動を続け、先頃、新刊『南極ダイアリー』を出されました。

きょうは南極大陸の特徴や、数万羽の群れをつくるペンギンたちの習性、そして地球温暖化による影響についてうかがいます。

応募方法はこちら!

☆写真協力:水口博也

南極大陸は最後の砦!?

*それでは水口さんにご登場いただきましょう。南極大陸は、いろいろな意味で特別な場所なんですよね?

「個人にとっても特別ですけれども、地球にとっても相当特別な場所ではあります」

●どのあたりが特別なんでしょうか?

「私自身は20代から相当、世界中を旅行していますけれども、大陸としては最後に行った場所にどうしてもなります。地球環境から言えば、いろんな所で気候の変動は起こっているわけですけれども、それがある部分、特に今回の舞台になってる南極半島は最も出てる部分ではあります。

それからもうひとつは、南極大陸っていうのは南極半島と違ってものすごくでっかい氷の大陸なので、実は地球上全部、温暖化していると言いながら、南極大陸自体はあんまり温暖化していないんですね。

じゃあ温暖化は起こってないのかというと、間違いなくそれは起こっているんですけれども、南極大陸で温暖化が顕著に見えるようになれば、もう地球は終わりですねというくらい、最後の砦という意味でもあります」

●改めて、南極大陸の広さや特徴を教えていただけますか? 周りの海についても!

「僕たちが南極大陸の大きさを実感することって実はほぼありません。というのはいちばん僕たちが行く、別のルートも通ったことありますけれども、最も使うのは南アメリカの最南端フエゴ島に、アルゼンチンのウシュアイアって町があって、そこから船で行くわけですけれども、見られるのは南極半島のちょろちょろっとした場所だけですね。

時にはオーストラリアのタスマニアから南極大陸の反対側は行ったことはありますけれども、それも見られるのはピンポイントなんです。

実際、日本の37倍とか38倍と言われる大陸のほとんど、これは僕に限らず多くの研究者の方もそうですけれども、そのほとんどは未知の部分なので、大陸の大きさ自体を実感することはまずない。

ところが南極が皆さん寒いって言われるんだけど、実際、大陸のど真ん中に行けば寒いに決まっているんです。ただ私たちの取材とか、旅行に関していうと、行けるのは南極大陸にアクセスできる南極の初夏から秋までで、南極大陸から少し飛び出している南極半島というところに限られます。

そこは南緯でいうと63〜64度なんです。南極はもちろん南緯90度、それに対して63〜64度。つまりなぜかっていうと南極大陸があまりにもでかいので、沿岸を旅行する程度の旅だと63〜64度、その辺りなんです。

ところが北極圏に行くと、例えばノルウェー領でスヴァールバル諸島っていう、普通に飛行機が飛んで普通に皆さんが旅行に行けるところは北緯80度なんです。だからいかに南極って真ん中まで行けないか」

●なるほど〜!

「真ん中まで行けない上に夏に行くものですから、特に最近、気温も上がっていることもあって、普通に夏に船で旅行すると、日中だと下手すると0度より少し高いぐらいの気温なんです。

なので南極大陸って難しいと思われているかもしれませんけれども、今4〜5万人が旅行してるんです。今年はちょっとコロナがあってアレですけど、例年4万人を超えて旅行しています。で、その人たちの多くが船で旅行してるわけですけれども、その人たちにとっては、南極は旅行としては厳しいところではないんですよ」

海を一周できる唯一の場所!?

※新しい本に、南極大陸を取り巻く海に「南極前線」があると書いてありますが、この「南極前線」とはなんでしょうか。

「もちろん海の上でその線が見えるわけではありません。南極大陸の周りは地球上の中でも極めて特殊なんですけれども、ちょっと地球儀を思い浮かべていただくと、同じ緯度のところで、ぐるっと海を一周できるところを探すと、南極大陸の周りしかないんです。

例えば、赤道だとすぐどこか大陸にぶつかりますね。日本の緯度辺りを辿ってもアメリカ大陸にぶつかったり、ヨーロッパにぶつかったりします。南半球でもあまり緯度が高くなければ、すぐ南米大陸やアフリカにぶつかります。何の大陸にもぶつからないで一周できるのはあそこだけなんですね。

そうすると何が起こっているかというと、南極大陸を取り巻いて、南極還流という大きな海流が南極大陸を取り巻いてぐるぐる流れている。それが温度というか熱力学的には地球の他の部分とを分けるバリアリーになっていて、そのために南極大陸が非常に氷の大陸になっちゃったわけです。

で、南極大陸の方から流れ出すすごく冷たい水と、地球の北側にある温かい水が南に流れ、ぶつかっているところが南極前線です。

僕たちが船で南極へ行くのは、アルゼンチンの南、フエゴ島から南極半島に向かうわけですけれども、そこにはだいたい800キロぐらいのドレーク海峡があります。一般の船だと2日くらいで横断するわけです。

ちょうど真ん中くらいで水温が6度から2度くらいにストンと落ちるところがあるんですよ。それが南極前線を超えたっていう・・・南極前線を超えたっていうことは、海の環境的には南極と呼ばれるエリアに入ったということです」

ペンギンたちの子育て

※続いて水口さんの本に掲載されているペンギンの、気になる写真についてお話をうかがいました。

●中には数万羽のペンギンの群れの写真が載っていましたけど、これすごいですね! 隙間がないくらいぎっしりとペンギンたちがいますけど、実際にご覧になったら迫力というか圧倒されたんじゃないですか?

「圧倒されますね。実はその島っていうのはサウスジョージアという南極大陸ではなくて、亜南極、南極大陸の周りに広がってる海に浮かんでいる島なんですけれども、そういう所の方が実は生き物が相当豊かに残っている。

やっぱり僕たちが何かの風景を見て驚くとか、感動するのは、多くの生き物が密集している風景なので、多分ご覧になった写真の場所は、地球上の中でも生き物が最も集中している場所じゃないですかね」

●どうしてこんなにペンギンたちは、群れているんですか?

「ひとつはそのペンギンの敵がいなかったっていうことです。それからペンギンは陸のものを食うわけではなくて、海へ出て行って餌を獲るわけです。

さっき言いました南極前線は、ふたつの水の塊、つまり南極側からの冷たい水と北側からの幾分温かい水がぶつかってできる線ですけれども、サウスジョージアは南極前線の近くに浮かんでいるんですよ。

ふたつの水の塊がぶつかり合うところは生物がより豊かに発生する所ですから、もう餌がめちゃくちゃあると。だから餌がめちゃくちゃある海の真っ只中に浮かんでいる敵のいない島なので、あれだけ増えたんでしょう」

●居心地がいいんでしょうね。繁殖のためっていうのもあるんですか?

「もちろん繁殖のためです」

●へ〜! ペンギンたちはどんな風に子育てをするんですか?

「これが面白くて、多くのペンギン、17種類いるペンギンの中の、多くのペンギンは元々全部、南半球ですけど、南半球の春に、あるいは初夏に繁殖をスタートして、秋に繁殖が終わって冬を迎えるというのが普通のパターンですね。夏の方が当然餌を獲りやすいので、子育てがしやすい。

ところが今話題になっている、そのサウスジョージアのぐっしゃり群れているところはオウサマペンギン、キングペンギンっていうペンギンで、これがものすごく変則的な繁殖をするので、ものすごく表現しにくい(笑)。

例えば繁殖のサイクルが14ヶ月とか15ヶ月、長いので16ヶ月なんです。15ヶ月とか16ヶ月って言ったら1年じゃないので、普通生き物って1年サイクルで、春に子どもを産みましてとかって説明ができるんですけど、15ヶ月16ヶ月の繁殖サイクルを持っているやつはそういう説明が実はできない。で、それぞれに個別な特殊な事情を持っているので、そこは本を読んでいただいた方が効率はいいかもしれない(笑)」

※もっと珍しい子育てをするペンギンがいるそうです。

「本の表紙になっているコウテイペンギンはもっと極端な子どもの育て方で、真冬が始まる頃に卵を産むんですね。こんな珍しい生き物はあまりいないんですけれども。卵を産む時って当然オスとメスが出会うわけだけど、卵を産んでしまうとメスは海に帰っちゃうんです。で、オスが1羽で、足の上で2ヶ月間、卵を温め続ける。

南極の真冬ですから、要するに昼もないような極寒の世界で、オスが1羽で足の上で卵を温め続けるわけです。ただオスが1羽って言っても、そういうオスが固まっているので、オスの集団はあるんですけれども、2ヶ月かけて温める。

で、2ヶ月かけて温めて雛が孵る頃に、メスが海から餌を取って帰ってきて、ようやく交代ができる。その間オスは飲まず食わずで、卵を温めるっていう非常に特殊なことをやるペンギンです」

●そうなんですね〜。こんなに群れがある中で、すぐにパートナーのもとに辿り着けるものなんですか?

「それは僕たちも実際行ってみると驚きますけれども、見つけるんですよね。鳥は基本的には音というか、声の動物なので、声で鳴き交わしながら、大体自分の巣のあるところ、パートナーのいるところは、おおよそは分かっていますけど、最終的には鳴き交わしながら自分のパートナーであったり、子どもを見つけるというやり方です」

南極半島にドカ雪と雨!

*水口さんは地球温暖化が南極に与える影響についても新しい本で指摘されていますが、大きな変化が広大な南極大陸全域で起こっているわけではないそうです。顕著に地球温暖化の影響が出ているのは「南極半島」だとおっしゃっています。いったいどんな変化が起こっているのでしょうか。

「興味深い例なんですけど、ものすごく雪が降るようになっているんです。一般の観光客、これは私たちも含めてですけれども、温暖化っていうと氷とか雪が少なくなる風景を思いますけど、ただ、まだそうではない、非常に面白い局面があって、気温も上がってるし、南極を取り巻く海の水温も上がってるいんですね。

水温が上がると、海からの蒸発量もものすごく増える、だから海から水分がものすごく大気中に移動します。移動した水分はいずれ何らかの形で地上に降り注ぐわけですけれども、南極半島が暖かくなったと言っても、例えば冬とか春だったらまだマイナスです、氷点下なんですね。だから降る水分は雪という形をとるわけですよ。

今までより大量に大気中に行った水分がより多く雪として降るために、特に春にものすごくドカ雪が降るようになった。だから僕たちが20年前に行った時より、むしろ、前ここ、こんな雪なかったよね? というようなところにドカ雪を見ることがものすごく多くなりました。

もうひとつは春までは雪でも、夏でもうちょっと気温が上がると今度は雨になるんです。30年前ぐらいまでは、南極半島はそんなに雨は降らなかったよって言われたんですけど、最近は夏にやっぱり雨が降るようになった。そのふたつが大きな違いです」

●変わってきてるんですね。温度も上がってきてるんですね?

「温度が上がっていることだけは、まず間違いない事実です」

●温度は何度上がると大変と言われているんですか?

「例えばこの間、日本も2050年までに温室効果ガスをゼロにしようという話がありましたけど、せめて1.5度上昇に抑えようという。1.5度でも大きな影響があるけれども、せめて1.5度に抑えようっていうことから計算されたことなので、普通にいうと、地球上全部の平均温度が1度上がるってことは非常に大きな変化です」

●それが南極半島では、平均温度が何度ぐらい上がっちゃってるんですか?

「50年で3度です」

●それはものすごく大変なことですよね?

「ものすごく大変なことですね。ただそこに人間の住まいがあるわけではないので、僕たちが直感しにくいだけで、例えば僕たちが住んでいる東京だとか、あるいはアメリカだとかヨーロッパだとか、人口の多いところで平均温度が3度上がるなんていうのは、まあとんでもない話です」

温暖化とペンギン

*ペンギンたちにも地球温暖化の影響は出ていますよね?

「これも南極半島のみに限ってお話しします。南極大陸のほかのところでは違う状態もあるので、南極半島だけに限ってお話しすると、ドカ雪が降っている。

で、実は春にペンギンたちは何をするかというと、アデリーペンギンという南極大陸に典型的な、数の多いペンギンがいるんですけど、アデリーペンギンが海での生活から帰ってきて、繁殖を始めようとするんですね。ところが彼らが巣を作るためには、雪がなくなって地面なり岩場が露出した所が必要なんです。雪の上では巣が作れないので。

今までは、彼らが繁殖始めようとする時期の、しかるべき所にはそういう場所ができて、巣を作って卵を産んで子供を育てるということがやれた。ところが今ドカ雪なので、彼らが繁殖を始めようとする時期には、まだそこに雪が残っているので繁殖がどんどん遅れる。

あまり繁殖のスタートが遅れると、彼らは秋口までに雛を育てて、繁殖を終わらないとだめですけど、それがうまくいかなくなるので、アデリーペンギンが特に南極大陸ではなくて、南極半島だけですけども、極端に数が減っています。

20年前はアデリーペンギンは南極半島でも非常にポピュラーなペンギンだったので、どこでも固まって巣作りをしてる光景は見られたんですけれども、今は南極半島でアデリーペンギンを見ることが非常に難しくなりました」

●減ってきちゃってるんですね〜。

「それに対して、ペンギンの数全体が減ったのかっていうとそうではなくて、ジェンツーペンギンっていう、水族館にもよくいるのでご覧になった方々もいらっしゃるかも分かりませんけど、本来は、南極半島よりもうちょっと北側の、いわゆる亜南極の島々に多いペンギンだったんです。

そのジェンツーペンギンが南極半島にどんどん入り込んで、個体数がものすごく増えてるという、ペンギンの組成が20年前あるいは15年前と比べて非常に大きく変わっているという風な現象があります」

●へ〜! そうなんですね! 改めて、水口さんはこの『南極ダイアリー』を通して、いちばん伝えたいことはどんなことですか?

「ひとつはやっぱり、僕たちは都会で暮らしていると気候変動は本当に起こっているの?とか、温暖化は本当に起こっているの?って考える人たちがいる。世界のリーダーの中でもそんなことは嘘だと言っている人がいるわけですけれども、別にこれ南極に行かなくても、アフリカであってもどこであっても、実際自然の中では起こっているわけです。

それが最も顕著に目に見える形で起こっているのが南極半島であったり、北極なんですけれども、それが目に見える形でご報告するのが最も説得力があるだろうというところではあります」

☆この他の水口博也さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『南極ダイアリー』

例年なら年間4万人ほどの観光客が行く南極とはいえ、そう簡単には行けない南極に水口博也さんは20回以上も通って、南極の自然や生き物の変化を見てきた、いわば目撃者。その証言には重みがあります。なにより、南極のことがよくわかる本で、紀行文的な要素もあって、旅の気分も味わえます。講談社から絶賛発売中!

詳しくは講談社のホームページか、水口さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎講談社のHP:

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000347002

◎水口博也さんのHP:http://www.hiroyaminakuchi.com

『南極ダイアリー』を抽選で3名さまにプレゼントいたします。応募はメールでお願いします。件名に「本のプレゼント希望」と書いて、下記までお送りください。

flint@bayfm.co.jp

あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。

応募の締め切りは12月25日(金)。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。

プレゼントのご応募は締め切りました。たくさんのご応募をいただきまして、誠にありがとうございました。

『黄昏 in the twilight』

光が美しいマジカルアワーに撮った写真の数々。アフリカのサバンナからアラスカの海まで、奇跡のような瞬間が収められた珠玉の写真集。創元社から絶賛発売中。

◎創元社のHP:

https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4188

2020/12/13 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、海洋研究開発機構JAMSTEC(ジャムステック)の研究員「中嶋亮太(なかじま・りょうた)」さんです。

中嶋さんは1981年、生まれ。創価大学大学院・修了後、サンゴ礁の動物プランクトンの研究で博士号取得。2012年からJAMSTECの研究員、現在は主に海洋プラスチックについて研究されています。

JAMSTECは海洋・地球・生命に関する研究や調査を行なう国立の研究機関で、調査用の船「ちきゅう」や「よこすか」ほか、有人潜水調査船「しんかい6500」などを保有しています。

そこできょうは中嶋さんに、「しんかい6500」による房総半島沖の調査や、海の生き物に与える影響ほか、中嶋さんがブログ「プラなし生活」で発信している減らすヒントについてうかがいます。

☆写真協力:JAMSTEC、中嶋亮太

深海で見つけたチキンハンバーグ!?

*中嶋さんは去年「しんかい6500」に乗船し、房総半島沖の、深さおよそ5700メートル付近の調査を行ないました。そこはどんな世界が広がっていたんですか?

「私たちが潜ったところは深海平原といって、まさしく平原、平らな泥の海底がずっと続くんですね。透明なナマコがいたり、ヒトデがいたり、いろんな生き物がいるんですけど、ずっと(海中を)走っているとゴミがいっぱい出てくるんですね」

●そんな奥底にあるわけですね。

「そうなんですよ。真っ暗闇なので、ライトを照らしながら行くんですけど、そうすると目の前に白いゴミが浮かび上がってくるんですよ」

●白いゴミ?

「白いレジ袋ですよ。レジ袋だけじゃなくて、あそこにも、あそこにもゴミがあるって感じで、たくさんありました」

●分解されずに残ってしまっているってことですよね。

「分解なんて絶対しないですよね。いちばん分解しないんだなって思った瞬間が、私が潜っている時に、面白いものを拾って。

ゴミを見つけるとパイロットの人に、あのゴミを取ってくださいってお願いするんですよ。そうすると、すごい手さばきで、マニピュレータっていうロボットのアームを動かして、ゴミを拾ってくれるんですね。

昭和59年製造(写真提供:JAMSTEC)

それを持ち帰って、船の上に上げて見てみたら、チキンハンバーグの袋だったんですけど、製造年月日を見たら、昭和59年って書いてあったんですよ。だから拾った時点で既に35年前、だけど印刷はすごく綺麗で、何も劣化は見られなくて、深海に落ちたら、もう劣化することはないんだなっていうのは目の当たりにしました」

●どうして中嶋さんたちは深海に焦点を当てているんですか?

「実は私たちJAMSTECのミッションのひとつが、行方不明のプラスチックを探しに行くことなんですよ」

●行方不明?

「実は大量のプラスチックが海に入っているんですけれども、そのほとんどがまだ見つかってないんです。海の中のどっかにあるんですけど、どこに行ったか分からないんですよ。具体的にいうと、今私たちが、海の上にたくさん浮かんでいるよねって、映像とかで見るプラスチックの量は、実は海に入っちゃった量の1%もないんですよ」

●え、そうなんですか!?

「そうなんです。少なく見積もっても海に1億5000万トンのプラスチックがあるはずなんですね。だいたい計算上、そのうちの4500万トンぐらいは、広い外洋をプカプカ浮いているはずなんですけど、研究者たちが4500万トン浮いているはずだ! と思って研究調査船に乗っていろいろ海を調べても、どう頑張って推定しても44万トンぐらいしか浮いてないんですよ。

44万トンを4500万トンで割って100かけると1%もないんですね。残り99%がどっかにいっちゃってるんですね。それがどこにいったのか、多分深海に沈んだんじゃないかって言われていて、じゃあ深海のどこにたくさん溜まっているのかを暴いてやろう、それが私たちのミッションのひとつです」

●調査海域を房総半島沖にしているのは、なぜなんですか?

「房総半島沖をやっている理由は、黒潮がちょうど太平洋に入り込む分岐点なんですね。黒潮って南の方から流れて、九州、四国を通って、千葉の犬吠埼辺りで急に進路を東向きに変えて、アメリカの方に流れていくわけですよ。

その時にぐるぐるって大きな渦を巻いてしまうんですね。その渦の中にプラスチックがたくさん溜まるんですよ。渦に囲まれてプラスチックが溜まって、その溜まったプラスチックが下に沈んでいく、だからあの辺りはたくさんプラスチックが沈んでいると考えています」

●だから房総半島沖で調査されているんですね。

「していますね。でももっと怪しい場所もいっぱいあるんですよ。実は四国沖の黒潮がもっと大きな渦を巻くところがあるんですね。そこにも大量のゴミが沈んでいると予想されているんですけど、まだ誰も行ったことがないので、来年調べに行きます!」

毎年、東京スカイツリー600個分!?

※ところで、世界で1年間にどれくらいの量のプラごみが、海に入り込んでいるのでしょうか?

「1年間に、海と河川を両方合わせると、2100万トンあるって言われています。2100万トンっていうと、重さにして東京スカイツリー600個分ですね。それと同じ重さのプラスチックを海と川に毎年捨てています。

何でこんなに海とか川に入っちゃってるかっていうと、原因は2つあって、1つはプラスチックを作りまくっているからです。作りまくって、大量生産して、大量廃棄しているから。もう1つの理由が、ゴミがちゃんと管理できていないんですね。その2つが原因です。ちなみにじゃあ小尾さん、1年間に何億トン、プラスチックが作られているか知っていますか?」

●え! 想像もつかないです、どれくらいなんですか?

「1年間に4億トン超えているんですよ」

●え!?

「4億トンっていうと、東京スカイツリー何個分でしょうか・・・。答えは1万個分以上あるんですよ。東京スカイツリー1万個分と同じ重さのプラスチックが毎年作られている。

で、そういったゴミがだいたい捨てられて、そのうちの半分ぐらいが使い捨てプラスチックのために作られているんですよ。だから瞬く間にゴミになるんですよ。そういったゴミがちゃんと管理できてない。ちゃんとゴミ箱に入ってないとか、ちゃんと回収されてないと、環境に漏れ出すんですね。

小尾さん、レジ袋を風に飛ばしたことってありますか?」

●あえて飛ばしたことはないですけど、あっ! 飛んでっちゃった! みたいな経験はあります。

「 飛んでちゃった! ってありますよね? あれ誰でもありますよね。そういうことが世界中で刻々と起きているわけです。それはほんの一例で、どっか行っちゃった! ってことは、もう世の中ごまんと起きていて。

それならまだいいほうで、ゴミ箱がちゃんとないところとかもありますから、そういうところはバンバンその辺に捨てられていますよね」

●そういったプラスチックごみが、どういうルートで海にいっちゃうんですか?

「それは例えば、朝、ゴミ捨て場を見に行ったらカラスが(ゴミ袋を)破っていることあるじゃないですか。そうしたらプラスチックごみが散乱していますよね。 風が強かったら、全部飛ばされていきますよね。雨が降れば流されていきますよね。排水溝に入ってそのまま川に入って、海に入ります。

日本だったらそういう感じですけど、海外だと違法に埋め立てたゴミとかも嵐に飛ばされて、どんどん海に入っていきます。

私たちが家庭で出している、排水溝から流すプラスチックごみも実はたくさんあるんですよ。1つが冬になると着るフリースです。フリースはポリエステルでできていますけれども、洗濯するとたくさんの毛が抜けて、それが排水溝を流れていって、下水処理場に行って一旦ストップするんですけど、やっぱり少し漏れだすんですよ。で、雨が降るともう処理ができないからほとんど流れ出して、それがやっぱり海に入ってしまう。

洗顔フォームとかにもよく毛穴の汚れを落とすスクラブ粒とか入っているじゃないですか。あれって結構プラスチックが多いんですよ。それで洗顔するとプラスチックが排水溝を流れていくっていうことが世界中で起きていますね」

マイクロプラスチックと化学物質

※海のプラごみの中でも、5ミリ以下の「マイクロプラスチック」が、より深刻な問題だと聞いたことがあるんですが、そうなんですか?

「そうなんですよ。とにかく小さいので、ありとあらゆる生き物が食べちゃうんですよ。小さなプランクトンから、それこそクジラだって海水を飲み込む時に飲み込んじゃうわけですよ。そういうのはだいたい食べてもうんちになって出ちゃうから、影響ないんじゃないの? って人も多いんですけども、実はもっと懸念されているのが、そのマイクロプラスチックにくっ付いている化学物質なんですよね。

プラスチックって製造する時に、いろんな化学物質を加えるんですよ。添加剤っていうんですけど、プラスチックそのものだと劣化しやすくて、すぐ割れちゃったり、色が抜けちゃったりとかあるので、いろんな薬を入れるんですけれども、そういった薬を生き物が食べると脂肪に溶け込んだりするものがあるんですよ。

脂肪に溶け込んじゃうタイプは、脂肪の中にずっと溜まっていくので、そうすると例えば、小魚が脂肪に溜め込むでしょ? するともうちょっと大きい魚がまた食べると、もっと化学物質の濃度が脂肪に溶け込んで、どんどん濃くなっていくんですよ。

で、マグロが今度それを食べてもっともっと濃くなって、人間がその濃くなった(マグロの)化学物質をいただくんです。水銀生物濃縮とかよく聞きますけど、同じような理屈で、プラスチックに入っている化学物質が生物濃縮していくものがあります」

●私たち人間の健康にも影響が出てくるってことですよね?

「可能性はあります。まだ現段階では、これっていうのは分からないことがいっぱいあるんですけれども、可能性はやっぱりあって。

忘れちゃいけないのは、プラスチックの量は今後も爆発的に増えていくことなんですよ。今、年率5〜7%の勢いで増えているんですけれど、人口が増加する量よりも、すごい勢いで増えていますからね。それに応じて海に出るプラスチックの量も増えています。

そのうちですね、今ししゃもが美味しいですけど、ししゃもを食べたら、お腹からプラスチックが出てきちゃうなんてことも起きる可能性はありますよね。すでに一部の魚ではもうお腹から出てきていますし、出てきてもおかしくはないかな。ただそういう頻繁に目にしちゃうような世界が、何十年後に起きる可能性はありますね。

あと社会的なダメージもやっぱり大きくて、ゴミがたくさん観光地に落ちていたらもう行きたくないですよね?」

●確かにそうですね〜。

「それで観光業がやっぱり収益が減っているのも事実なんですよ。世界中で起きています。で、やっぱり掃除しないといけない。すると掃除するコストはすごくバカにならないんですね。あと船の運航とかも妨げられちゃうんですよ。例えばレジ袋がいっぱい海に浮いていたら、スクリューに絡んで船が止まっちゃうじゃないですか。そういった事故もやっぱりあって、年間に、最大の見積もりで250兆円ぐらいの損失が起きるって言われています」

●え〜!? もうどうしたらいいんですか?

「もうとにかく減らすしかないです。これ以上海に入らないようにするしかないです。実はもう海に入ったプラスチック回収ほぼ不可能です」

●えっ!?

「だって、さっき私が言ったように、(海に)浮いているのって1%もないんです。深海に入ったら回収できないし、ましてやマイクロプラスチックになったらもう回収なんてできないです」

3R+断る!

*中嶋さんは「プラなし生活」というブログで、プラスチックに頼らないライフスタイルを発信されています。生活からプラスチックを減らすヒントをうかがう前に、改めて、なぜ減らすのか、お話いただきました。

「やっぱり減らすことが、科学的にいちばん海のプラスチック問題を解決するのに効果があるんです。とにかく多すぎて処理できてないんですよね。減らさないといけない。

じゃあどうやって減らすの? って、よくリサイクルだ! とかいうけど、リサイクルも大問題だらけで、リサイクルがうまくいってるんだったら、別に今困ってないですよ。でもリサイクルは問題だらけなので、今プラスチック問題が起きているんです。

マスコミが問題問題って騒ぐけど、個人レベルでどうしたらいいのよっていうのが探してもない。結構そういった、ヒントを伝えるウェブサイトって海外に多いんです。英語とかよく見つかるんですけど、日本語で書かれていて、日本人に向けて作られたウェブサイトって全くなかったんですね。それで作りました。

で、どうやったらじゃあ減らせるかって話ですけれども、小尾さん、普段マイボトルとか、マイバックとか持ってます?」

●レジ袋は使わないようにエコバックを持ち歩いています。

「でもエコバックもいつも持つのは大変でしょ?」

●そうですね〜。うっかり、あ! 忘れてきちゃった! っていう時も。

「ハンドバッグに入るぐらいの小さいものがあるので、小さなエコバッグを持つとか。あと私いつも持ち歩いているのは箸です」

●あっ、マイ箸ですか!

「カバンにマイ箸が入っています。ちょっと箸はかさばるから、折りたたみ式の箸をいつもカバンに入れて、テイクアウトしなきゃいけない時にパッと自分の箸を使えば、プラスチックのフォークとか使わなくて済む。

レストラン行ったら必ずっていうくらいにお手拭きが出てくるじゃないですか。でも日本ぐらいですよ。あんなにプラスチックの包装に入ったお手拭きを毎回くれるところなんて。もう私は使わないようにして、手を洗ってます」

●確かに当たり前と思っていましたけど、あれもプラスチックですね。

「そうなんですよ。ストローだって何も言わなかったら、必ずストローを(容器に)刺してくるような世界ですからね。そういうのを断れるものはとことん断っていきます。

よく3Rっていうじゃないですか、リデュース、リユース、リサイクル、3Rが大事っていうんですけど、もう1個、4Rが大事で、それが”リフューズ”、断るです」

●なるほど〜!

「そう、もらう前に断っちゃえばいいんです」

楽しく、環境に優しく

*中嶋さんはブログ「プラなし生活」で、石鹸は液体ではなく、固形石鹸を勧めていらっしゃいますが、どうしてなんですか?

「実はプラスチックを減らす上で、液体を固形に変えるって発想がすごく重要なんですよ。液体だからボトルに入れなきゃいけないでしょ? でも固形だったら紙の容器だっていいわけだし、粉だったらいいわけですよ。

だから例えば、液体石鹸はもうやめて、固形石鹸にしちゃうとか、洗濯の洗剤だって液体洗剤じゃなくて粉だったら、紙の容器があるじゃないですか。それだけでもたくさん減るわけで。今だったら固形シャンプーとかも流行っていますし、そういうのを使うのはいいですよね」

●そう考えると家の中にいろいろと変えるべき点はたくさんありますね!

「いっぱいありますよ、探すとね。それがまた楽しいんですよ」

●家族で考えるのもいいかもしれませんね。

「いいと思います。子供とか意外といいアイデアを出してくれたりしますよ。私、娘が3人いるんですけど、プラスチックの話をよくしています。

どうやってプラスチックを楽しみながら減らすかというと・・・なかなか楽しみながらって難しいんですけど、1ついいのは、ゴミ拾いのイベントに行くことですよね。そうするとやっぱりゴミ問題を自分の身近に感じてくれます。

あと家の中では、私の家ではよく新聞紙で作ったゴミ袋を作るんですよ。新聞紙を折ってゴミ袋。レジ袋をゴミ袋にしている人が多かったですけど、レジ袋が有料化になっちゃったから、ゴミ袋がないって人も多いんです。それで新聞紙を折ってゴミ袋を作るとすごく使いやすくて、それを子供に折ってもらって、お小遣いをあげたりとかやったりして。あとは一緒にパンを作ったりします」

●パンですか?

「そう、毎朝パンを食べるんですけど、パンだって袋はプラスチックで、毎回ゴミになってしまうので。ホームベーカリーで焼いて、子供に手伝ってもらって、楽しみながらやってくれますよ」

●へ〜! いいですね。環境のためにもなるし、お子さんも楽しんでできるし。

「そうですね。一石二鳥です」

●改めて今、中嶋さんがいちばん伝えたいことってどんなことですか?

「そうですね。やっぱり知ることって大切ですね。東京スカイツリー600個分のゴミが海と川に入っているなんて知らなかったと思うんですけど、そういうことを知るってことが次のアクションに繋がるので、すごく大事ですね。やっぱり知ること、もっとみんなに知ってほしい。

あと脱プラ生活っていうのは、プラスチックを減らすって結構大変そうとか、結構辛いところも実はあったりするので、楽しみながらやるのが大事です。周りから変な目で見られても気にしないで、正しいことやってるから大丈夫、みたいな感じで、楽しみながら無理しないでやることが大切です!」

INFORMATION

海洋研究開発機構JAMSTEC

海に入り込んだ大量のプラスチックごみ、漂っているのは1%もなく、残りの99%がどこにいったかわからない。いったいどこにあるのか、行方不明のプラスチックを探す中嶋さんたちのミッションに番組では今後も注目していきたいと思っています。JAMSTECについて詳しくは以下のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎JAMSTECのHP : http://www.jamstec.go.jp/j/

ブログ「プラなし生活」

マイバッグ、折りたたみ式の箸、新聞紙でゴミ袋作り、などなど、生活から少しでもプラスチックを減らすヒントや情報はぜひ、中嶋さんが運営するブログ「プラなし生活」をご覧いただき、参考にされてみてはいかがでしょう。

◎「プラなし生活」:https://lessplasticlife.com/

◎中嶋亮太さんのHP:https://dr.ryotanakajima.com

2020/12/6 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、土の研究者、森林総合研究所の主任研究員「藤井一至(ふじい・かずみち)」さんです。

藤井さんは1981年、富山県生まれ。京都大学大学院を経て、土の研究者に。国内はもちろん、カナダ極北の永久凍土からインドネシアの熱帯雨林まで、まさに泥まみれになって土集めに奔走。土の成り立ちや、土と食糧問題などを研究されています。

私たちは普段は土のことをほとんど意識せずに生活していると思いますが、あって当たり前の土が、実は地球の最後の謎ともいわれているそうです。

きょうは謎だらけの「土」に迫る1時間。世界には何種類の土があるのか、いったい土はどうやってできるのか、いい土とはどんな土なのか、そんな疑問に答えていただきます。

☆写真協力:藤井一至

1センチに100年、1000年!?

*それでは藤井さんにお話をうかがいましょう。どうして土の研究者になろうと思ったんですか?

「そもそも私、石ころが大好きで、石ころから土ができるって聞いて、すごく面白いなと思ったのがひとつ。僕は元々石ころは詳しいと思っていたから、土のこともすぐ詳しくなれるんじゃないかっていう打算があったのがひとつのきっかけです。

もうひとつ真面目なきっかけは、学校で、教科書とかで例えば砂漠化で大変だとか、世界には食料で困っている人がいるとか、そういう話を聞いて、すごく深刻に思って、食料の問題が解決しないとアフリカの人だけじゃなくて自分の未来も危ういんじゃないかと。

僕は結構真に受けるタイプなので、学校の授業でずいぶん深刻に状況を受け止めて、これをなんとかしたいと思った時に、食料を生み出すのは土だから、土、大事だ! っていうのは、いちばん大事なこととして思いましたね」

●石ころというお話がありましたけれども、土は改めてどうやってできるんですか?

「逆にどうやってできると思いますか? 」

●いや〜、考えたことが正直なかったです(笑)。

「ですよね。僕も研究して初めて、色々勉強して、言われてみたらそうなのか、って思ったのが、岩から砂と粘土ができて、それだけじゃ足りなくて、植物とか動物が死んだものっていうのが腐って、で、形がなくなってできた腐植って呼ばれるものが混ざったもの。

だから簡単に言うと植物が腐ったものと、岩が細かくなったものが混ざって、土ができているんですよっていうのが、そういうことだったのかと。私は土ってなんかもっと得体の知れないものだと思ってたけど、言葉にすると3つぐらい、砂と粘土と植物の腐ったものなんだっていうことらしいです」

●土ができるまでに結構時間ってかかるんですか?

「そうなんです。私もそれが見たいんですけど、実際自分は岩から土になってるところを見たことなくて、なんでかって言うと結構時間がかかるんですね。例えば本当に岩から土ができるのにだいたい数千年かかりますよとか、数万年かかりますよっていうのが、普通、教科書ではそういう風に説明してあります。

実際に例えば日本だと火山灰が降ってくるんですね。その火山灰がたくさん降ってきて、それが積もって土ができているんですけど、土を掘ってみるとだいたい1メートル掘ると1万年前の縄文時代の人たちの暮らしていた地面が出るんですよ。なので、1メートルのその土ができるのに1万年かかっていると、そうすると割り算すると1センチの土ができるのに、だいたい100年かかってるっていう感じなんですよ。

そう考えると結構長いなって思うんですけど、まだ日本は火山灰が降ってきて雨も多くて生き物も元気で、すぐ風化するから土になりやすいんですけど、アフリカみたいに火山灰とか降ってこないところだと、だいたい1センチの土ができるのに1000年かかるって言われています。

そこまでくるともう人間では対応しきれない。私もだからよく岩から土ができるんですよって言いながら、実際の人間のタイムスケールだと見ることができないので、ちょっとずつ後ろめたい思いをしながら、自分が見たこともないことを言ってるっていうことになりますね」

世界の土は12種類!?

※藤井さんは、海外の土も研究されているんですよね?

「私も本当は最初、日本の土を研究し始めたんですけど、そうすると、何か世界にはもう全然違う土があるぞって言われると、1回それを見に行かないことには、ちょっと土の研究者としていかがなものかと思って、私は飛行機苦手なんですけど、ひと通り、世界中の土を見に行って、全部自分で掘って研究するっていうことをやってきました。

私も同じ土っていうのは、日本の国の中ですら見たことないんですけれど、でも、どこか似ている、やっぱり同じところでできて、同じ火山灰とか花崗岩でできた土ってどっか似てるよねっていうので、全部同じようなものを仲間にグループ化していくと、世界の全部の土って12種類ぐらいまで単純化できるっていう話があります。

それを日本で探そうと思ったら、残念ながら日本にはそのうちの主に3種類しかなくて、本当に山の山頂とか沼地まで含めて全部で頑張るとなんとか5種類くらい見つけられるんです。日本国内だと5種類、あとの7種類は日本にないっていうことなので、日本とは全然違う砂漠とか、永久凍土って言われる寒いところとか、いろんなところに行って、全部土を見に行かないと、なかなかコンプリートできないんですよ」

●そうなんですね。世界中というのは具体的にどういった国々に行かれたんですか?

「いちばん多いのはカナダによく行っています。カナダって大きい国なので、暖かいところから寒いところまであるので、ひとつの国の中でいろんな土があるんですね。ひとつ行くだけでいろいろ見ることができるので、お得というメリットがあるんです。

カナダとアメリカの国境ぐらいのところは、草原地帯で黒い土ができますよ。そこは今小麦の畑に変わっていて、私たちが食べているパンになる小麦、そこから採れますよっていう、そういう場所に行くことができるんです。そこから北極海まで北上して行くと、今度は土を削ると、夏でも土が凍ってる永久凍土っていうのがあって、そこは当たり前なんですけど、何も育たないんですね。野菜を育てようと思っても野菜が育たない。

で、私が驚いたのは、そこに1軒だけスーパーがあるんですけれど、そのスーパーに白菜が、しおれた白菜が並んでいる・・・考えてみたら何も農業やってないのになんでこの白菜が届いてるんだろうと思ったら、例えばフロリダとかから届いてたりするんです。

そうすると輸送費がかかるものだから、美味しくなさそうな1束の白菜が1800円もするんですよ。日本でやっぱりちょっと最近野菜が高いわねって言っても、1束の白菜は数百円するかなっていうところなんですけど、本当にその現地の人たちは毎日野菜は高いわねっていう生活をしてるんですね。だから土がよくないとか気候がよくないことによって、生活が全然違うんだなっていうのを、世界中の土を見て思い知りました」

土の色って何色?

※藤井さん、土の色は場所によって、違いますよね?

「 そうなんです。例えば、小尾さん、土の絵を書いてくださいって言われたら、何色を選びますかね?」

●こげ茶のような、感じですかね?

「私は真っ黒を選んで、小学校の時に写生大会で土を真っ黒に塗って、先生に茶色でしょ! とか言われたことがあって、いやいや灰色でしょ! とか言う友達もいたんです。

だから日本っていうのは黒色を選ぶ人と、茶色を選ぶ人と、灰色を選ぶ人がいて、黒色を選ぶ人は、北海道、東北、関東、九州に多いんです。これは火山灰で黒ボク土って言われる畑の土に多いんですね。

で、茶色っていうのは、それ以外の山に暮らしてる人が多くて、そうすると山だと斜面が急なので、火山灰が降っても流れてしまってあんまり黒い土ができなくて、それで茶色になる。元々、粘土の色が残っていて茶色になるっていうのが、山の人。

最後、灰色の人っていうのは田んぼの色って言われていて、田んぼは水を張ると何故か土が、土の中の赤とか黄色の成分が青く変わるので、それを水を通してみると灰色に見えるんですね。

そういう違いになるんです。日本の場合はこの3色、なんだかんだ黒っぽい色に収まるんですけれど、例えばノルウェーの子どもに、土は何色? って聞いたら白色って答えたりとか、アフリカの子どもたちに、土は何色って聞いたら赤色って答えるのが、なんか私たちが土は黒色って答えるのと同じぐらい当たり前になるってことがある。そのくらい日頃見ている土の色が違っているんですね」

いい土は、実はとても難しい

*そもそも、いい土とはどんな土なんでしょうか?

「私が口で言うのは簡単なんですけど、黒くて、なんとなくその食材の産地を訪ねる番組で、この土がいいんだ! って農家の人が言った時の土っていうのは、なんかネバネバしていて、ちょっと黒くて、いい匂いがしそうな、そんな土。

さっき言った言葉で言うと、粘度が多くて、しかも植物の腐ったもの、腐植って呼ばれるものもかなり含まれていて、それを餌として生きている微生物がたくさん棲んでいる、それによってなんか色んな匂いがするっていうことになりますね。でも、かといってそれだけでもダメで、そこにある程度、砂が混じっているという・・・

いい土って私たち言うんですけど、結構いい土かどうか判断するのって難しいっていうのが現実です。ちょうど砂と粘土と腐植のバランスになってくるので、どれかが多ければ多いほど、いいというほど単純なのじゃなくて、しかもそこで育てるのが、例えばイチゴなのか、木なのか、稲なのかによっても、そのベストな調合の比率は変わっちゃうっていうのが難しいところですね。

大概、農家の人がこの土はいいって言ってる時は、俺はこの土でうまいこと育てることができるっていうことを言ってるだけだったり、もしくは、俺はこの土を飼い馴らしてきたとか、そういう腕自慢だったりするっていうことが多いんですよね。本当にいい土かどうかってのは結構、単純には言えなくて、むしろいろんな土で、そこでいろんなものを栽培して、ちょっとずつ技術も合わせていって、そこの土でいちばん上手く農業ができるようになった時に、その土をいい土と呼ぶという、そういうことが多いです」

●藤井さんは家庭菜園もお好きだそうですね?

「家庭菜園にあまり触れたくなかったんですけど(笑)、それはなんでかって言うと、家庭菜園は元々好きで始めたわけではなくて、僕が土の研究者だって言われると皆さん家庭菜園について聞いてくるもんだから、これは詳しくないとちょっとかっこ悪いと思って始めてみると、想像以上にうまくいかないんですね。

私も土のことはこれがいいっていうのは知ってるつもりなんですけど、そういう理論と、実際どうやってトマトを育てるかっていうことにはすごく距離があるんですよ。野菜作りは土作りと言いましたけど、土だけ作っても野菜は作れないんです(笑)。

そういう難しい問題があって、そこはやっぱり栽培の仕方っていうのも、ちゃんとセットで分かってなきゃいけなくて、私も何回となく失敗して、毎年ひとつずつクリアして、ちょっとずつ、今はそれなりに家庭菜園を頑張ってるようなふりをしています。

基本は近所の農家の方とかに、私は土の研究者だっていうことは言わないでおいて、オクラ(作り)今年失敗したんですけど、何でダメだったんですかね〜? とかって聞いて、コツを聞くんです。たまにその農家の人が、やっぱりこの土が悪いんだよとか言われたりして(笑)、土のこととかいろいろ教えてもらって、なんとか改善していってますね」

食糧の95%は土から!?

*土の研究をすることで、どんなことが見えてくるんでしょうか?

「まず大事なこととしては、 僕も研究して初めて知ったんですけれど、私たちが毎日食べてるものの95%は土から来てるんです。そんなことも(知らずに)、いや、スーパーから来てるよとか思ってしまう、コンビニから来てるよとか、ついつい思ってしまう・・・私たちは、流通経路が長くなった末に、土からずいぶん距離が開いてるんですね。

土との距離は見えてないけれど、やっぱりあらゆる食べ物、ほとんどは土から来ている。さっき95%って言いましたけれども、残りの5%は海から来てるんですけど、そうじゃないものは土から来てるから、その土をいかに管理するかによって、何人分の食料が生産できるかっていうことが決まるんですね。

そうすると、今例えば飢餓で困ってる人とか、あるいはもっと美味しい野菜を作りたいのにって思っている農家の人とかがいた時に、この土をもっとこうしたら収穫がよくなるよとか、あるいは今の生活が改善されるとか。農家だったら、もうちょっとこういう風に肥料をやったら、イチゴがおいしくなるよっていうような、具体的な提案ができるっていう意味では、生活と繋がりの深い意味で、役に立てるっていう部分はあるんですね」

●土ってすごく身近なものというかあって当たり前というイメージがあったので、改めて考えること、意識することって正直なかったんですけれども、藤井さんは土の研究を通してどんなことを伝えたいですか?

「よく土と水は大切だ、みたいなことを聞くことはあるんですけど、みんな水は毎日飲むから大事だね、って分かってくれるんですけれど、土ってなかなか直接食べないんで、どっちかって言うと空気と同じぐらいの、あって当たり前っていう認識になるんですよね。

そのまま何もしていないと土って、例えば僕のプランターの土みたいにどんどんダメになっていく土っていっぱいあるんです。ちゃんとしたケアをしてあげないと悪くなってしまうってことはいくらでもあります。そうすると私たちの毎日食べる食料がよくなくなってしまうっていうことが、いつでも起こりえる。どこでも世界中、砂漠化とかそういった言葉があるように、いくらでもそういう問題が起きてるんだっていうことなんです。

皆さんは、多分農家じゃない人の方が多いし、毎日コンビニでご飯を買っているだけで、土との繋がりなんか見えないだろうと、靴にも土は付いてないって人も多いと思うんです。でも毎日食べているものって、あの産地なんだな〜とか、あの産地でやっぱり土から育ってるんだな〜っていうことをイメージしてもらうだけでも、土との距離って違うんじゃないかなと思います。

やっぱり(この問題を)放っておくと、別に輸入すればいいじゃないとか、食料なんて今、日本の自給率は40%だけど、それでも今日本やっていけているんだったら、それが30%でも20%でもいいよねとか、あんまり土との関わりあいが見えなくなると、そういう風に思っちゃうところもあるかもしれないんですね。

でも、僕がカナダの永久凍土で見た1800円の白菜っていうのは、そこで農業を自分たちでできない時に、どこでも起こりえることなんですね。日本でも、もし白菜を作らなくなったら、外国から輸入した美味しくない白菜を1800円で買わなきゃいけない可能性もある。

そういうやっぱり土と本当に距離が空いてしまって、日本には今のところそれなりに肥沃な土がある程度あるけど、それをちゃんと使わなくなってしまった時には、私たちはいくらでも美味しくもない白菜に1800円払わなきゃいけないっていう未来があるんだっていうことは、どこかで知っておいて欲しいなということが、私が土を研究して伝えたいことのひとつですね 」

INFORMATION

『土 地球最後のナゾ 100億人を養う土壌を求めて』

藤井さんが2018年に出版し、多くの新聞や雑誌等で紹介された本です。

ぜひ読んでください。

◎光文社HP :

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334043681

藤井さんの研究や活動については、ぜひオフィシャルサイトを見てください。

◎藤井一至さんのHP:

https://sites.google.com/site/fkazumichi/

2020/11/29 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』の監督、そして天体写真家の「上坂浩光(こうさか・ひろみつ)」さんです。

上坂さんは1960年生まれ、埼玉県出身。独自に3Dのソフトウエアを開発し、CG制作を行なってきたクリエイターでCMやゲーム映像など幅広い分野で活躍。その一方でアマチュアの天体写真家としての顔も持っていらっしゃいます。

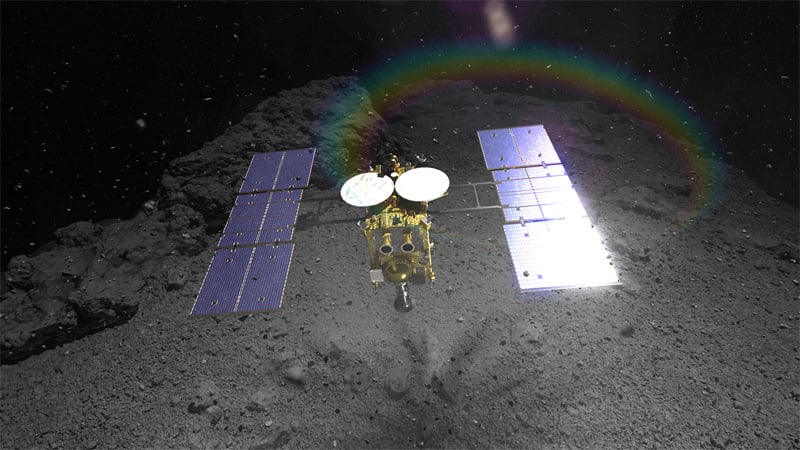

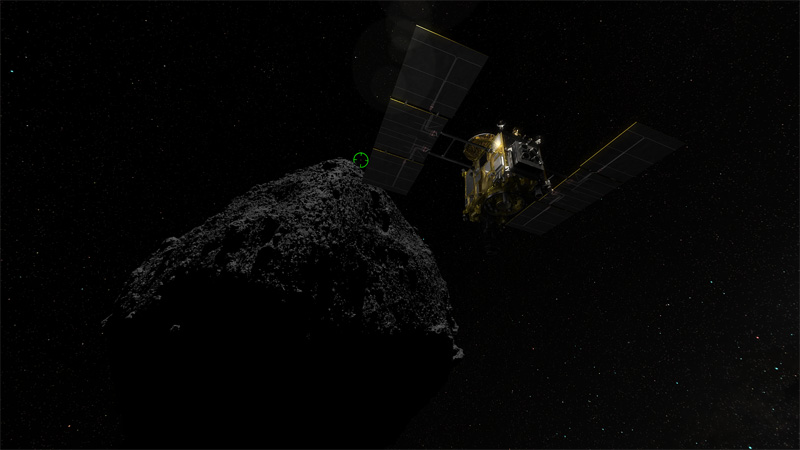

現在、全国の映画館でロードショー中の劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』は小惑星探査機「はやぶさ」と、その後継機「はやぶさ2」を描いたプラネタリウム・フルドーム映像作品3部作の完結編で、1作目の『HAYABUSA-BACK TO THE EARTH』と3作目『HAYABUSA 2-REBORN』を再編集した作品となっています。

「はやぶさ2」がいよいよ12月6日に地球に帰還予定。打ち上げられたのは2014年12月3日。課せられたミッションは小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルを持ち帰ること。地球を旅たってから6年、いくつもの困難を乗り越え、今まさに帰還しようとしています。

きょうはミッションをやり遂げようとしている「はやぶさ2」への想い、そして宇宙や天体へのロマンに迫ります。

☆写真協力:HAYABUSA2~REBORN製作委員会

天文少年の憧れ

*今回の作品についてお話をうかがう前に上坂さんがどんな方なのか、迫ってみたいと思います。やはり、子供の頃から宇宙に興味があったのでしょうか。

「そうなんですよ。もう完全に天文少年というか科学少年というのか、宇宙・科学が大好きでした。そのきっかけというのは確か小学校4年生だったと思うんですが、アポロ11号が月に初めて人間を運んで着陸しましたよね。それでもうびっくりしてですね。地球から見えている月に人間が行ったのか! っていうのは大変驚きでした。

その翌年にさらに火星大接近がありました。それをどうしても見たくて、望遠鏡を買いに走るっていう、新聞配達してお金貯めて。そのくらい熱心な少年でした」

●そういった宇宙、月、星のどういったところが上坂さんにググッときたんですか?

「なんでしょう・・・人間っていう存在を遥かに超えた大きな存在っていうんですかね。そういうものを子ども心に感じたというか。すごく大きい世界に自分はいるんだなって思った時に、それはどんな世界なんだろうっていう興味が湧いたというか。

1つエピソードがあるんです。そんな興味を持ったある日、自分の家の裏手で星をひとりで見ていたんですけれど、その時に大流星が飛びました。火球っていうんですけれども、普通の流れ星ではなくて、隕石みたいな感じなんですよ。

途中でバラバラになるような、巨大な流れ星が飛んで、通った後に痕(こん)といって、光の帯みたいなのが残るんですけれども、それを見て本当に怖くなって家の中に駆け込んだっていう思い出があります。そのくらい自分の存在を超えた大きなものがあるんだなっていうのを感じたのが、きっかけだったんだなっていう風に思います」

●そんな上坂少年は宇宙飛行士になろうとは思わなかったんですか?

「あ、思いましたよ(笑)。アポロ11号を見たときに、自分も行きたい! って思いましたね。天文学者にもなりたいと思いましたし、それと同じくらい絵を描くのが好きだったので、絵とか映像の仕事もしたいなと思っていて、結局映像の道に進んでしまうんですけれども、ここにきて2つが合わさったっていうか、一石二鳥というか」

マイ・リモート天文台!

※上坂さんは天体写真家としても活動されているんですよね?

「元々子どもの頃から望遠鏡とか天文台を、いつかちゃんと持ちたいなっていう夢があって、実は那須に私設の天文台を持っているんですけれども、そこで星の撮影をしています」

●え、上坂さんの天文台、マイ・天文台っていうことですか?

「マイ・天文台です」

●え!? それはどういうことですか? 天文台って造れるというか、自分のものが持てるんですね?

「はい、努力をすれば持てると思います。東京とか明るい場所だと星空っていうのは撮影できないので、暗いところにそういう施設があるといつでも撮れるんです。それをするために天文台を造って、さらにインターネットを使ったリモート天文台にしてあります。例えば東京のパソコンからその天文台を操作することができるので、ドームを開けて、撮影したい天体に望遠鏡を向けて、撮影することができます。

いろんな天体を撮るんですけど、いちばん好きなのが星雲の写真ですね。星雲って分かりますか? ガス状の天体なんですけれども、通常、目で見ることはほぼできないんです。ある程度大きな望遠鏡を使って長い時間露出することによって、何十時間も露出するんですけれども、そうすると見えなかったものが見えてくるっていうそういう喜びがあるんですね。

見えないものって人間は見たくなるじゃないですか!? 行ったことないところに行ってみたいとか、それと同じだと思うんですけれども、そういう星雲の写真を撮ることが多いです」

●どんな気持ちで撮られているんですか?

「撮っていくと見えなかったものが見えてきて。皆さんは信じられないかもしれないですけれど、星空を見たときに、まあ星は見えますよね? ポンポンポンと。でもその間に実は、すごくガスが広がっているんですよ。それを何十時間も露出すると浮かび上がってくるんですね。ちょっと信じられないかもしれませんが、自分で撮ってみるとすごく実感できます。

だから宇宙って空っぽじゃないんですね。いろんなものが存在しているというか、そういうガスが集まって太陽とか星は生まれるので、そういうことを知っていくととっても面白いです」

JAXAはやぶさチームとの出会い

※全国の映画館で公開され、話題になっているCG作品『HAYABUSA 2-REBORN』。なぜ「はやぶさ」の映画を制作しようと思ったのか、何かきっかけはあったのでしょうか。

「実は、映像制作の仕事を何十年もしているんですけれども、ある時JAXAさんから、“はやぶさミッション”っていう、今の“はやぶさ2”の前の、初号機のミッションの紹介映像を創りたいというお話がありまして、僕がCG制作者として呼ばれて、JAXAさんに行ったのが始まりといえば始まりですね。

その頃僕自身、実は“はやぶさミッション”っていうことをあまりよく知らなかったんですよ。ニュースで聞く程度で皆さんと同じくらいの感じだったんですけども、自分でその映像を作らないといけないってなると、そのミッションをよく知らなければいけませんよね? で、行ったら、その“はやぶさミッション”チームのメインのリーダーが一同に集まっていて、そこに通されたんです」

●ええ〜!?

「これ、すごいことですよね? まさに役得というか、一般の人はそんなこと絶対にできないんですけども、たまたま映像を創んなきゃいけないので、そういう場に通されて、いきなりいろんなレクチャーを受けて、自分が質問をして答えてくれるようなことが、その場で始まったんですね。それが非常に面白かったんです。

こちらの疑問を言うと、皆さんが真剣に答えてくれる。で、あっという間に仲間になったイメージがあって、自分もそのミッション・チームの仲間になったイメージがあって、とても素敵な人たちでした。

仕事じゃなくて人生をかけてやっているっていうのが、もう肌を通してっていうか、話を通して伝わってくるんですよね。もうグイグイそのミッションに惹かれていきました。

もちろんやっていることもすごかったんですね。世界初のこと、小惑星イトカワに行ってサンプルリターンといって、かけらを持って来るっていうのは世界初のことなので、そういうことにチャレンジしている人たちも含めて、すごく興味を持ったんですね。

そういう映像を創り始めた、それは単純に普通の紹介映像だったんですが、その後プラネタリウムのフルドーム作品にしよう! ということになって、これもいろんな経緯があるんですけど、それで創りはじめました」

※そして完成したのが初号機の「はやぶさ」を映像化した1作目『HAYABUSA BACK TO THE EARTH』、今回の『HAYABUSA 2-REBORN』の前半はその映像がフィーチャーされています。

緻密な映像は宇宙航空研究開発機構JAXAのプロジェクト・チームからの正確な情報をもとに再現されていますが、実は当初、「あること」でプロジェクト・チームの大反対にあったそうです。いったい何があったのでしょうか。

「作品をご覧になっていれば分かると思うんですけれども、単純にミッションを説明するような映像ではなくて、はやぶさのことをきみと呼んだり、人格、生きているような感じで扱っていますよね? いちばん初め、それをこちらから提案したときに、ミッション・チームの皆さんには全否定されました」

●あ、そうだったんですか!?

「単純に機械なので、なんでそこまで感情移入させる必要があるのかっていう風に言われてですね。まあそうですよね、科学映像って普通そういう描き方はしないので、特殊といえば特殊な感じだと思うんですよ。なので初め、大反対を受けました。

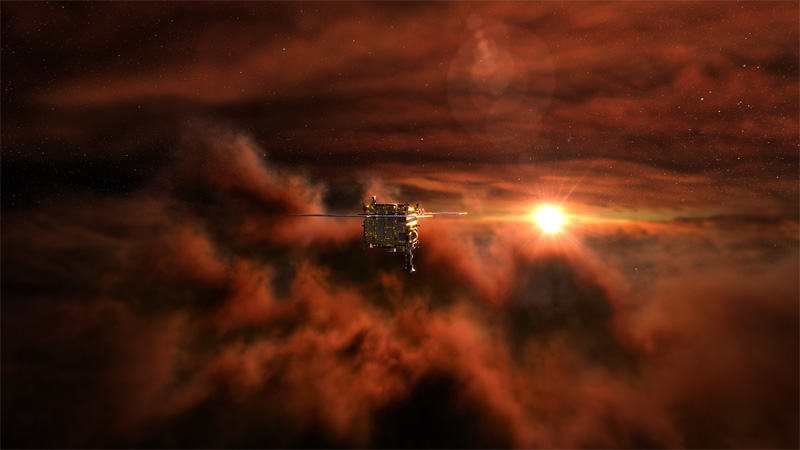

自分も初めは単純に説明するような映像を創ろうと思っていたんですよ。でも『HAYABUSA-BACK TO THE EARTH』の前に創った『祈り』という作品を創った時に、(はやぶさが)地球を出発してイトカワに行ってサンプルリターン、タッチダウンして、地球に帰ってくるまでを描いたんですけれども、ある程度出来上がったものを通して1回観る機会があったんです。

最後のシーンは地球をバックに、はやぶさが地球に帰ってくる、はやぶさがだんだん小さくなっていって、地球に帰ってくるっていうカットなんです。当然その時、はやぶさは火の玉になって燃え尽きるしかない運命だったんですけど、そのカットを自分で観た時になんかグッときてしまって。

はやぶさの後ろ姿に人格を感じたんでしょうね。涙がじわっと出てきてしまって、その時の自分の気持ちを大事にして創るべきじゃないかっていう風に、制作途中で気が付きまして、そういう構成と設定にしたんですね」

●へ〜! そういったことをプロジェクト・チームの皆さんにも説明されて?

「言ったんです。そしたら全否定されました(笑)。でもここで面白いのは、はやぶさ初号機がだんだん地球に近づいてくると、ミッション・チームの皆さんも、はやぶさくんって呼ぶようになったり、はやぶさに感情移入を始めるんですよ、僕と同じように。

プロジェクト・マネージャーの川口淳一郎さんは僕の提案を真っ先に否定していた人なんですけども、最後になってくると彼は何と言ったかというと“もう生きてるとしか思えない”って言うんですよ。だから、やった! と思いましたね」

「はやぶさ」壮絶な光景

*どうして「はやぶさ」はこんなに多くの人をわくわくさせてくれるのでしょうか?

「ひとつはもちろん今までやったことがないことをやっているってことですよね。見たことがない小惑星に行く、そこでそのかけらを持って帰ってくるっていうのは本当に世界初、人類初のことですから、それを行なうことってまずワクワクしますよね。

あともうひとつは先ほどから言っている、なんでしょう、人って不思議で、はやぶさは単に機械なんですけれども、頑張って頑張って、もし困難に遭ったとしても挫けずに、しかも最後は燃え尽きながらもカプセルを届けるっていうことに、人の心ってやっぱり反応するんじゃないかなと。そういう姿をいろんな風に理解していって感情移入していくんじゃないかな・・・そこも大きいんじゃないかと思いますね」

●そうですよね〜。いよいよ、はやぶさ2が帰還予定となっていますけれども、今はどんなお気持ちですか?

「すごく心配しています(笑)」

●心配ですか?(笑)

「心配ですね〜。ほぼ間違いないんですけれども、やっぱり何かひとつ手違いがあるとカプセルが地球に届かなくなってしまうので、すごく心配しています」

●もう奇跡ですよね。

「う〜ん・・・でも、はやぶさ2のミッション・チームはこれまでも、映画の中でも描いていますけれども、リュウグウに到着してから様々な困難というか、タッチダウンできないんですよね、平らな場所がなくてね。そういうことも全て乗り越えてきたチームなので、きっと間違いなくやってくれるんじゃないかなって思っていますけれども。

本当は僕は、今回オーストラリアにカプセルを迎えに行きたかったんですが、コロナのために残念ながら行けないんです。初号機は見に行ったんですよ」

●あ、そうなんですね! その時どんなお気持ちでした?

「いやーすごかったですね。自分実は、はやぶさ初号機のCGを創ってはいるんですけれども、1回も本物を見たことがなかったんですね。自分が創り始めた時はもう、はやぶさは宇宙に飛び立っていたので、1回も本物を見たことがなかったんです。

それがいきなり火の玉となって目の前に現れて、1分くらいで燃え尽きて消えてしまったんです。すごく複雑な感情でした。自分の中では本当に、はやぶさって生きているなって思っていたので、それが消えていく姿っていうのはもう壮絶な光景でしたね」

JAXAお墨付きの映像

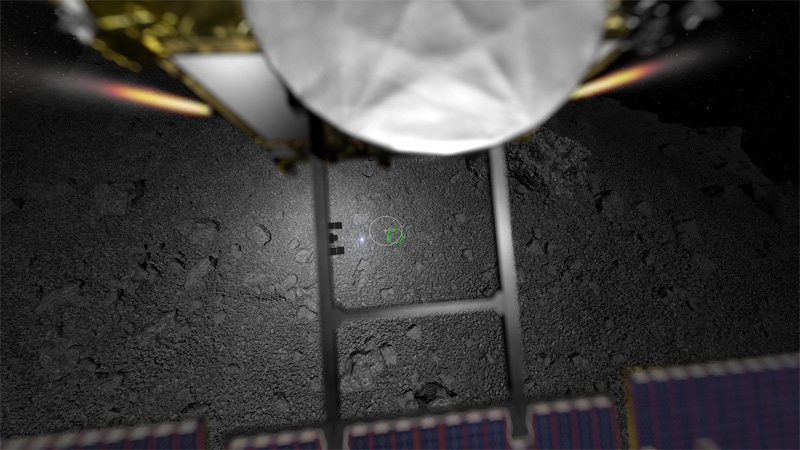

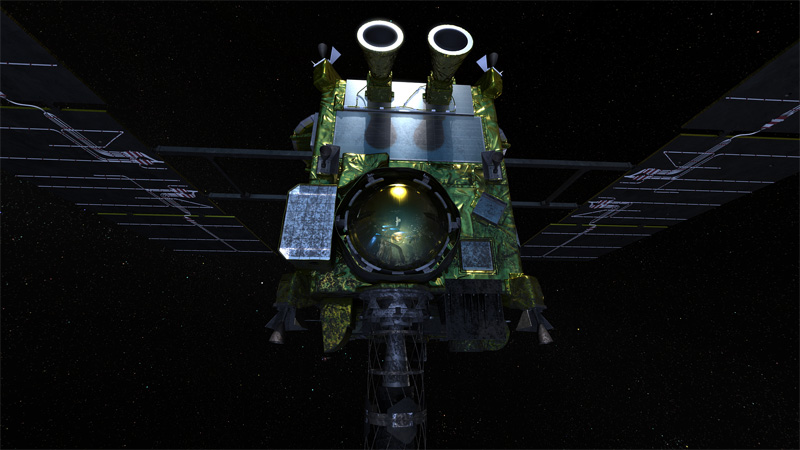

*現在ロードショー中の『HAYABUSA 2-REBORN』では、サンプルを採取するための、小惑星「リュウグウ」へのタッチダウンがリアルに、そして繊細に描かれているように感じたんですが、そこはかなりこだわったところでしょうか?

「なるべく今回、はやぶさ2の映像に関していえば、観た人に、はやぶさミッションの手応えを感じて欲しかったんですね。なのでなるべく精密に正確に描くっていうことを心掛けました。

だからタッチダウンして、スラスターっていうロケットを吹いて上昇していくんですけれども、その時にリュウグウ表面の小石が飛び散りますよね。よく観ていただくと、その飛び散った小石が、はやぶさ2の、パドルって太陽電池パネルがあるんですけれども、あそこにちゃんと当たって跳ね返っているっていうところまで創ってあります。気付かれました?」

●えー!? ちょっとそこまでは。でも本当に細かく、何度も観たいと思うくらいの美しい映像でした。

「石が当たると、そのパドルがちゃんと当たった石の力によってブルンブルンってちょっと震えたりとかですね。

結局、はやぶさ2のミッション・チームでさえ、リュウグウでの、はやぶさの姿っていうのは見てないじゃないですか。見てないので、その上でいろんな資料を元にこうだっただろうって描いてるんですけれども、それはいろいろ試行錯誤しながら、実際に近づけるように、JAXAの方とも協力しながら創っていました」

●最後に上坂さんから『HAYABUSA 2-REBORN』の見どころを改めて教えていただけますでしょうか?

「先ほども言ったんですが、非常に精巧に創ったつもりでいます。特に1回目のタッチダウンでリュウグウに降下していく時、はやぶさがスラスターといって、四隅にある小型のロケットを吹いて姿勢を変えていくんです。このロケットが60分の1秒単位で制御されていて、細かく姿勢を制御しながら、自分の力で動いているんですね。そこを是非見て欲しいなって思っています。

その映像は、はやぶさ2のプロジェクト・マネージャーの津田さんにも観ていただいて、お墨付きをもらっています。ぜひ映画館で、はやぶさ2がリュウグウで何をやったのか、その映像を、ほぼ本物に近いと思いますので、観ていただいて手応えを感じていただければと思います」

*「はやぶさ2」が帰還がいよいよ12月6日に迫ってきました。小惑星「リュウグウ」で採取したサンプルから生命の起源がわかるのか、わくわくしますね。ちなみに「はやぶさ2」は、次のミッションが決まっているそうですよ。それは11年かけて別の小惑星に行くこと。次に向かうのは「1998 KY26 」という天体でなんと直径はたったの30メートルだそうです。がんばれ! はやぶさ2!

INFORMATION

劇場版『HAYABUSA 2-REBORN』

「はやぶさ2」の活躍をリアルに、そして繊細に描いたこのCG作品は、上坂監督のはやぶさミッションへの想いや宇宙へのロマンを感じる感動作! 監修はJAXAの吉川真さんです。現在、全国の映画館で、絶賛上映中。ぜひご覧ください。詳しくは『HAYABUSA 2-REBORN』のオフィシャルサイトを見てください。

◎『HAYABUSA 2-REBORN』のHP:

http://www.live-net.co.jp/hayabusa2reborn/

◎株式会社ライブ(上坂浩光):

http://www.live-net.co.jp/live/news/news.htm