2021/4/18 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、シティとサーフが融合する新世代ハイブリッド・バンド「SPiCYSOL(スパイシーソル)」のヴォーカルKENNY(ケニー)さんです。

今月メジャーデビューを果たした注目のバンド「SPiCYSOL」、実はサーフィンやキャンプが大好きな、アウトドア派のメンバーが揃っているということで、番組にお迎えすることになりました。

ザ・サーフ・ビート・ミュージックを掲げ、ロックやレゲエ、R&Bなど、いろいろなジャンルの要素がマッシュアップしたサウンドとメロウな歌声が聴く人の心をとらえ、人気を博している「SPiCYSOL」。メンバーはギターのAKUN(アクン)さん、ヴォーカルのKENNYさん、トランペットのPETE(ピート)さん、そしてドラムのKAZUMA(カズマ)さんの4人。

KENNYさんは2019年に恋愛リアリティ番組に出演、また、バンドのCDジャケットのデザインを担当していて、アート作品を展示する個展を開催するなど、幅広く活動されています。

きょうはバンドを代表してKENNYさんに、サーフィンやキャンプ、そして音楽への想いなどうかがいます。

ジャック・ジョンソンに憧れて

※それでは、KENNYさんにお話をうかがいましょう。今回のメジャーデビューEPでもジャケットのアートワークを手掛けたんですよね?

「そうですね。僕、絵が好きで、絵を描くのが好きで描かせてもらいました」

●透明なブルーの海の中を大きな白いクジラが泳いでいて、海面から太陽の光が降り注いで、クジラの後ろには数字の1が遺跡のように立っているといったアートですけれども。

「ご説明ありがとうございます。めちゃめちゃ詳細(笑)」

●このアートにはどんな思いが込められているんですか?

「そうですね。思いを込めたっていうよりかは、メジャーデビュー1作目、やっぱり新たな一歩っていうことだし、今まで応援してきてくれた人たちもひとつになって、これから進んでいきたいなということで、そこをイメージして、降ってきたものを描いたって感じですね」

●へ〜! クジラお好きなんですか?

「クジラが超好きってわけではないんですけど(笑)、環境のこととかも僕らの音楽性とは切っても切り離せない気がしたのと、サーフミュージックからインスパイアされているところもあるので、海の生き物で絶滅危惧種ってところで、今回シロナガスクジラなんですけど、モチーフにしてみました」

●本当にSPiCYSOLさんの音楽って海や空をすごく感じられて、ミュージックビデオにも美しい海が多く出てきますけど、やはり海、お好きなんですか?

「海好きですね。僕が影響を受けたアーティストが、ジャック・ジョンソンで、2000年代前半のサーフミュージック、アコースティックなサウンドのサーフミュージックを奏でていたミュージシャンたちから影響を受けたんですけど、彼らが調べるとだいたいサーフィンをやっているんですよね。

それか、元々プロサーファーで音楽を始めたみたいな方が多くて、僕はサーフミュージックから、音楽から入ったんですけど、じゃあ彼らのやっているサーフィンってどんなものなんだろうと思ってやってみたら、やっぱりハマったというところから、海、好きですね」

裸足で地球と交わるスポーツ

※どの辺のサーフスポットでサーフィンを楽しんでいるんですか?

「千葉だと片貝漁港という、片貝ってポイントがあって、そこをよく、それこそベイエフエムのDJ TSUYOSHIさんとかと行かせてもらったりしています」

●へ〜! そうなんですね! サーフィンの魅力って何ですか?

「大人になると裸足で地球と交わることってないじゃないですか? だいたいアスファルトがあるし、家とかマンションに住んでいたら、なかなか地球と直接繋がるとかは少ない気がしています。

サーフィンはやっぱり身体全体で味わい、地球の鼓動というか、地球を感じられるなって思うのがいいのと、あとは少しゾーンに入れるというか、無になれる状態がとても多いスポーツで、待っている時間も多いスポーツなので、その時に普段の悩みだったり、イライラしてたものが溶けたりとか、そういう心地よさが魅力だと思いますね」

●ジャック・ジョンソンに憧れてという話もありましたけれども、初めてサーフィンをされた時はどんな感じだったんですか?

「いやー全く上手くいかなくて、波にのまれまくって。でも、ものすごく憧れていたので、それでも気持ちいいみたいな、どんだけのまれても気持ちいいなと思って、ようやく出来たっていう気持ちが大きかったですね」

●KENNYさんは北海道出身でいらっしゃいますよね?

「そうなんですよ。だから南への憧れがもうすごくて」

●そうか、もう憧れっていう存在になるんですね。

「なかなか北海道はサーフィン文化がちょっと薄かったりするので、憧れていましたね」

●実際、海を感じていかがでしたか?

「何か、これでようやく俺も彼らの仲間を入りしたか! みたいなちょっと大きい気持ちになっていましたけど、海の大きさおかげですね」

●どんなことを考えながら海にいるんですか?

「いや〜もう無心で、ただサーフィンを上手くなりたいって思ってやっているだけなんですけど。でもきっと、何事も集中するとゾーンに入るみたいな、よく言うじゃないですか? それがたまに起きて、悩んでいた歌詞の部分がぽっと出てきたりはたまにありますね。

あと僕が好きなのは、結構波待ちの時間に、地元のローカルの方とか、横って言っても2〜3メートルぐらい隣なんですけど、横の方が話しかけてきてくれたりして、そのゆるいコミュニケーションみたいなのが好きですね」

●KENNYさんはサーフィンされてどれぐらいになるんですか?

「恥ずかしいんですけど、歴だけ長くて10年ぐらいやっていますね」

●おお! すごい!

「歴だけです。実力はもう本当にペーペー中のペーペーで」

●でもやっぱり海のパワーを感じたりとか癒されたりっていうのは、曲にも影響がありそうですね。

「僕自身がそれで影響を受けたひとりでもあるので。ジャック・ジョンソンだったりのサウンドからも。僕もそんな感じで同じように伝えられたらいいなと思っています」

キャンプ時間、自然音でリラックス

※メンバーたちと一緒にキャンプも楽しんでいるそうですが、どの辺でキャンプしているんですか?

「最近だと和歌山のアウトドアショップOrangeっていうお店があって、そこが運営してらっしゃる和歌山のキャンプ場ですね。ちょっとポイント名は忘れちゃったんですけど、そこにみんなで、バンドメンバーと和歌山のお友達と行きましたね」

●サーフィンをするための海辺のキャンプっていうことなんですか?

「あ、そこは山でした。でもサーフィンしにキャンプに行くときもあって、AKUNと一緒に行った宮崎とかは、日向という場所で、サーフショップの隣にテントを張らせてもらってキャンプしたりしましたね」

●AKUNさんはバーベキュー検定の中級の資格もお持ちだということで。

「焼かせたらうるさいんですよ(笑)」

●キャンプの食事はAKUNさんの担当っていう感じなんですか?

「そうですね。結構担当してくれますね。そして本当にムカつくぐらいおいしいですよね(笑)」

●いいですね!(笑)

「いい特技だなと思います」

●みんなでワイワイお酒を飲みながらとか、ご飯を食べながらとか、いろんな話もしながらするんですか?

「やっぱり普段、居酒屋で飲んでる時には喋らないような熱い話とかたまにしたりしますよね。その瞬間に流れている時間が、車の音もなく、自然の音がたくさん聴こえながら、耳もリラックスしながら喋るっていうのが好きなんですよね」

●やっぱり自然の中に身を置くっていうのは、皆さんの音楽に色んな影響もありそうですよね。

「そうですね。すごくインスパイアされる部分でかいです」

シボレーのバンで音楽の旅へ

※去年からコロナの影響で、今までとはまったく違った日常になりました。そんな中でバンドとして車を買ったそうですね?

「なかなかライヴができない状況だったので、だったらキャンプがてら、ライヴをしてもいい場所に自分たちから行っちゃえば面白くないかってことで、みんなでシボレーのバンを買ったんですけど、今改造中です」

●楽器を積んでツアーに出るためっていうことですか?

「そうですね。僕の憧れた昔のミュージシャンって自分たちでバスとかで、結構海外のアーティストが多いですけど、そういう旅をしているイメージがあって、それに憧れたところもあったので、やってみたいなと思っていますね」

●どんなふうにされているんですか?

「バンライフとかってご存知ですか? 海外でバンを、内装を全部木張りとかにして、その車自体をキャンピングカーみたいな住める状態にしているのをお手本にしたりしますね」

●その技術というか、そういったものをどうやって学んだんですか?

「全然まだ学んでいなくて、YouTubeで見よう見まねでやっているって感じですね」

●楽しそうですね! 自分たちでやるっていうのは。

「はい、やっぱり面白いですね」

●車に名前も付けたんですよね?

「実はまだ正式な名前が決まっていなくて、みんなふざけて呼んだりしているんで、“スパソル号”が落ち着いちゃっているんですけど、僕はそれまだ納得いってないです(笑)」

●認めてないんですね(笑)

「もうちょっと何かいい名前にしたいなって」

●具体的に車でツアーに出る予定っていうのはあるんですか?

「確定しているのはないですね。でも2か月ほど前の、東京、名古屋、大阪のツアーは一緒にそのバンで行きました」

●車で向かう音楽の旅っていうのも楽しそうですね。

「本当、映画のワンシーンみたいな感じで、そこから聴こえてくる音もすごくあるなって思いながら旅していましたね」

過去最大規模のライヴ!

※毎年恒例の「波MACHI」ライヴは今年も開催されますか?

「はい! 開催予定です! 7月3日に」

●言える範囲でいいんですけど、どんな感じのライヴになりそうですか?

「Zepp DiverCityという会場で、僕ら的には一応、過去最大規模というか、一番大きいところでやるので、今までスペースが足りなくてできなかったこととかを詰め込んでみたいなと思っています」

●お客さんを入れてのライヴってことですよね?

「今のところ、一応その予定で進めています」

●楽しみですね! SPiCYSOLの音楽を通して、改めてリスナーの皆さんにどんなことを伝えていきたいですか?

「僕らの音楽を聴いて、僕らの音楽スタイルがバンドなんですけど、やっぱりメロウな心地よいサウンドを心がけて作ったりしていて、何かこう反骨心とは真逆の、みんなの生活に寄り添える音になればいいなと思って、作って奏でているので、是非ライヴも遊びに来てほしいですし、日常で僕らの音をかけて、ストレスフリーな毎日を送ってもらえたらなと思います!」

INFORMATION

SPiCYSOLのメジャー1stデジタルEP『ONE-EP』には、「ONLY ONE」「From the C」「NAISYO」の全3曲収録されています。どの曲もスパイシーソルらしくてグッド・ソング! KENNYさんのヴォーカルに爽やかさと男の色気も感じます。KENNYさんが手がけたジャケットのアートワークにも注目ですよ。詳しくはワーナーミュージックジャパンのオフィシャルサイトを見てください。

毎年恒例の自主企画「波の日」に行なう波MACHIライヴは、7月3日(土)にZepp Diver Cityで開催される予定です。SPiCYSOLの近況や情報など含め、詳しくはSPiCYSOLのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎SPiCYSOLオフィシャルサイトHP:https://spicysol.com/

シボレーのバンを改造している動画はYouTubeで、どうぞ!

◎https://www.youtube.com/playlist?list=PL1fdL9QNpH9niv455k2-Dony7JUqjK9mQ

2021/4/11 UP!

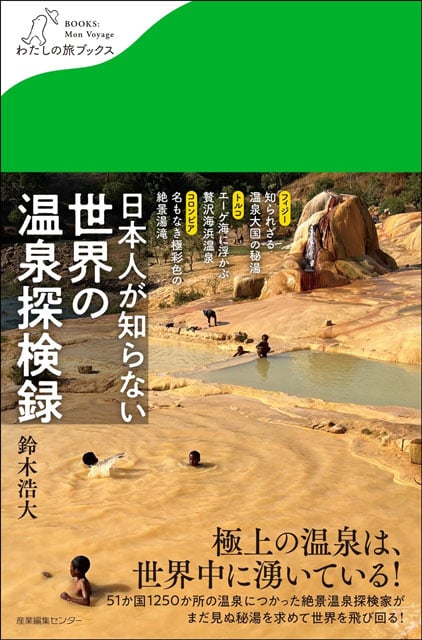

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストはバックパッカー、そして紀行作家の「シェルパ斉藤」さんです。

斉藤さんは1961年、長野県生まれ。本名は「斉藤政喜(まさき)」さん、学生時代に中国の大河、揚子江をゴムボートで下ったことがきっかけで、フリーランスの物書きになり、1990年に作家デビュー。現在もアウトドア雑誌「BE-PAL」でバックパッキングや自転車など、自由な旅の連載を30年以上続けています。また、1995年に八ヶ岳山麓に移住。自分で建てたログハウスで自然暮らしを楽しんでいらっしゃいます。

斉藤さんは、実は20年以上にわたって、息子さんの成長の節目にふたりで旅をしていたんです。そんな斉藤さんの新しい本が『シェルパ斉藤の親子旅20年物語』。長男の「一歩」くんが、6歳から27歳までの成長の節目に、親子ふたりで旅をしたときの紀行文をまとめた一冊なんです。 きょうは、お父さんと息子さんのハートウォーミングな「親子旅」についてうかがいます。

☆写真協力:シェルパ斉藤

6歳の息子とバックパッキングの旅

※斉藤さんが一歩くんと旅に出たのは、その1年前に奥様が一歩くんと電車を使って日本全国を回る旅をしたので、「次は僕の番でしょ」ということで、一歩くんが小学生になる直前、6歳の時に八ヶ岳山麓の自宅から四国や関西を巡る旅に出発したんです。

電車や船に乗ったりヒッチハイクをしたりと、最初からバラエティーに富んだ旅になりましたね?

「割とね、僕は普通に旅をしたつもりなんですよ。だからヒッチハイクは正直しようと思っていたわけじゃなくて。息子との旅ってことで僕なりにちょっと気を遣って、何せ体力もないだろうから。かみさんからアドバイスを受けて、一歩が途中で嫌になったら困るからって思いもありましたね。

あの子は電車が好きだったんですよね。だから旅に行く時も最初は嫌だって言っていたんですけど、電車に乗っけてあげるよって言ったら、じゃあ行くって話になったんです。だから色んな電車に乗ったり、宿に泊まったり、遊園地も行ったりとかっていう風にしていたんですけど、旅先からかみさんに電話して、こんなことこういう風にしているよ〜って言ったら“それじゃ〜私(の旅)と変わんないじゃない”って言われて。

自分でもこんなことしていていいのかなって思いもちょっとあったので、“あんたバックパッカーのくせに私の旅と変わんないじゃない”って言われて、それでスイッチが入りましたね。

その時は歩く旅のスタイルじゃなくて、服装も何も持ってなかったから、帰りはヒッチハイクしようかと思って、名古屋の先あたりから家までヒッチハイクしようってことにして、それでやったのがだんだん自分なりに面白くなってきちゃったんですね。要するに普段ヒッチハイクはちょこちょこずっとしていたんですけど、6歳の子とヒッチハイクするなんて経験なかったし。それとね、やっぱり成功率高いんですよ」

●あ、お子さんがいらっしゃると!?

「そう、子供がいると、あんた一人じゃ止まらないけど、こんなに小っちゃな子が頑張ってんだから止まらないわけいかないでしょっていうおばさんが結構いたりとかして、そこそこそれで自信つけたんですよね。

それでその旅が終わった後に、小学校に上がる前に、ちゃんと・・・僕は荷物を背負ってフィールドを歩くバックパッキングって旅のスタイルをずっと書いている人間ですし、そういう旅をずっとやっている人間だから、それを一歩と小学校に上がる前にやろうって決めて、歩く旅の要素や環境が整っている熊野古道を歩こうと思ったんですよ」

●バックパッキングの旅ですよね!? 荷物を背負って歩く旅っていうのは一歩くんにとってどうだったんでしょう? 楽しんでいたように本を読みながら感じましたけど。

「それは最初の旅の時もそうだったんだけど、かみさんと一歩との初めての旅をどうするかっていう時に、とりあえず一歩のペースに合わせるってことと、自分の荷物は自分で持つっていうことは守らせようって話をしたんですよね。

それでちゃんと自分のことは自分でやるんだっていう自覚を、まだ小学校に上がる前だったんだけれども、そういう自覚を持たせることが大事かな。その旅も自分で歩いて前へ進んで行くんだぞっていうのを、まだ未就学の子だったけれども、そうするとやる気が起きるんじゃないかという思いもありましたね」

●やはり旅をする父親の背中を息子さんに見せたいなという気持ちもあったんですか?

「そんな立派なのじゃないけども、ただ父親はこれだけのものを持っているんだぞっていうのは伝わるんじゃないかなっていう・・・要するに二人分の食料とか、それから当然寝床、テントとかそういうのを全て持って歩くわけなので、僕が背負っている荷物大きいんですよ、それを見せる。しかも衣食住どこでも寝泊りできる道具を自分で背負って歩けるんだっていうことを、伝えたいっていうか見せたかったのはちょっとあったかもしれないですね」

息子の成長、親の葛藤

※斉藤さんは一歩くんが小学6年生の時に九州縦断自転車ツーリング、中学2年生のときに、親子での初めての登山、高校2年で50ccバイクでの信州ツーリング、そして23歳のときに、東北の「みちのく潮風トレイル」をトレッキングと親子ふたりでいろいろなスタイルの旅をされてきました。振り返ってみて、いまどんな想いがありますか。

「この本の原稿って後から思い出して書いているんじゃなくて、その旅を終えた時に書いているんですよ。だから考え方も、今こんなんじゃないな、あの時はこんなこと考えていたのかっていうのが自分でも新鮮な部分もありましたね。

だからやっぱり最初は原稿を自分でも読み返して、なんか嫌な大人だなって思う部分もちょっとあったりとかして・・・例えば中学生の頃に山に登った時なんかも“ほら、自分の足で汗かいて山に登るといいだろう?”っていうのを、何か感動を押し付けている部分もちょっと(笑)。

だからいちいち口にしたくないけど、それに対して一歩は“うん”ぐらいしか反応がないんです。あんまり自分でこんなことを口にしたくないんだけど、それを口にしている自分が嫌になったりとか。でも本当こいつ分かっているのかなとかそんなことを考えながら、気を遣っていたっていうよりも、何か完全に上から目線で“山ってこんなにいいんだぞ”っていうのを伝えたくて仕方なかったっていうのが中学、高校くらいまでかな。

でも23歳の時(の旅)はもう完全な、実際20歳になったらもう大人だと思っていたので、その頃から関係が変わってきましたね。もう普通の1対1の旅人的な感じで」

●ひらがなを読めて喜んでいた一歩くんがこんなに大きくなったんだっていうのを、この本を読みながらすごく感じました!

「最初そうですよね〜、高松のうどん屋に入って、そば食いたいなんて言うから、そばなんかあるかって言ったら、“ざ・る・そ・ば”ってひらがなを読んで喜んでいたくらいですから、やっぱり色々と感じますね」

●同じ男性としてやはり息子さんには厳しく言いたいっていうのが、父親のイメージでありますけれども、その点はいかがでしたか?

「最初ですね、いちばん初めの6歳の時なんかは、もう本当にあいつに何でもしてあげようっていう、あげようだったんですよ。小学生になってくると、特に高学年、あの時は6年生くらいだったので、自分で何でもやりたがる歳だったんですね。それを僕はちゃんと受け入れられなかった部分もあって“何、生意気言ってんだ”というそのアンバランスさがね。

彼は彼で背伸びしたい、しかも当時から大人と結構付き合っていましたから、自分はできるんだって部分と、僕は父親としてまだまだお前なんか甘いっていう部分で、そのバランスがね。小学生の時の九州ツーリングはいちばん自分でも(それを)感じて、自分の未熟さも感じたし、それからあいつの背伸びしたがるのをもっと受け入れる時だったんじゃないかって反省もすごくありましたね」

ヒッチハイク、正直かなわない!?

※いろいろな親子旅を通して、一歩くんの成長もそうですが、斉藤さんご自身も成長したと感じたりしましたか?

「そうですね。それぞれの時代に旅をしたっていうのがやっぱりよかったな、しかも全部同じ旅じゃなかったっていうのもね。自分の中で振り返っていくと、どんどん付き合い方が変わっていくし、自分の旅のスタイルをちょっと変えているんじゃないかなって気もしますね」

●例えばどんな風に変わっていくんですか?

「どんどん信頼していく。例えば陸奥の(旅の)時もそうだけれども、全部僕がやるとかじゃなくて、だんだんあいつに決めさせていく部分もちょっと増えていくんですよ。その時はある地点に車を置いて歩き始めて、じゃあ車を取りに行こうかっていう時に、ヒッチハイクで頼むよって言うと、じゃあ僕行ってくるって言ってヒッチハイクして、車もちゃんと運転して帰ってくる。

で、一回、道を間違えたこともあるんですよ。“一歩、この道であっているか?”って言ったら、“いや、違うと思うから戻った方がいいよ”って対等に言ってくれるようになって、その辺は自分でも今振り返って、ちゃんと成長しているんだ、それは一歩も成長しているけど、僕も対等にちゃんと耳を傾けるようになっているなっていうのを、(一歩が)23歳ぐらいの時に感じましたね」

●一歩くんとの成長と共に、シェルパ斉藤さんのライバル意識もちょっと感じました(笑)。

「いや、ライバル意識っていうかね、正直かなわないんですよ(笑)。特にヒッチハイクの時に書いたんですけれども、その当時、僕は55〜56歳だったのかな。もういい歳したおっさんだけど、未だにヒッチハイクしているんですよ。自分一人だとなかなか(車が)止まらないんですよね。ところがあいつがやると3分くらいで止まっちゃうんですよ。

だからあの時は本当に思いましたよね。やっぱり人生の中で可愛がられる年齢って絶対あるんだなって。自分を振り返っても22〜23歳の頃なんて言ったら、どこを旅しても何か皆に可愛がられたなって印象があって、だからそういう時に旅しないと本当に人生損すんじゃないかなって思ったくらいですね。何でこんなにこいつヒッチハイクが上手いんだっていうのは羨ましかったですね」

自分の子供じゃない感覚!?

※きょうは斉藤さんの新しい本、長男一歩くんとのふたり旅の紀行文をまとめた本『シェルパ斉藤の親子旅20年物語』にそってお話をうかがっていますが、最終章がとても感動的でした。どんな旅だったのか、ごく簡潔に説明していただけますか。

「そもそもシェルパ斉藤って名前は・・・30年以上前に自転車でネパールを旅したんですよね。その旅の終わり、最後はどうしようかって時に、旅の終わりを選ぶなら、もう道の終わりまで行こうと。で、道の終わりは何かって言ったらそれはエベレスト、この先はもう登山しかない、普通に行ける最後はエベレストのベースキャンプじゃないか。で、そこまで自転車で行ったんですよ。

(日本に)帰ってきたら、BE-PALで今も連載やっていますけれども、そこで歩く旅の連載をしないかと言われて、それでシェルパ族の故郷から帰ってきたばっかりだし、読者を歩く旅に誘うわけだから、ガイドするわけだから、登山のガイドとして定着しているシェルパっていう名前を付けられたんですよね。

で、シェルパ斉藤っていう名前になったんですけど、そのシェルパ斉藤として(連載記事を)書き出してちょうど30年目に、30年企画で何か面白いことやろうよって話になった時に、やっぱり原点だな、自分の原点としてもう一回ネパール行きたいな、ネパールを旅したいな。で、気づいたのがですね、15〜16年前かな、一回世界のトレイルをあちこち歩いた時に、ネパールではアンナプルナってところに行ったんですね。

結構ぐるっと周るサーキットですけど、当時そこいいな、もう1回行きたいなと思っていたんですけどね。そこにモータリゼーションでだんだん道路ができていて、一応未舗装のダートなんですけど、道路が今通じていると。だったら自転車で行けるんじゃないかな。昔30年前、自転車でずっとエベレストのベースキャンプまでかついで行ったんですけど、普通に走れるんじゃないかな、そこ行こうよ、よし行こうと思って決めて、その夏休みかな、息子が当時もう就職していたんですけど、(家に)帰ってきていたんですよ。

その時に“今度お父さんネパールに行くんだ、いいだろ? お前も行くか?”ってふらっと言ったら“行く”って言ったんですよ。“本当か? 交通費くらい出してやるけど本当に行く?”って言ったら“行く”って。

一歩はモンベルってアウトドアのメーカーで働き始めていて、アウトドアに関しては理解がある会社だから、多分10日くらい休めるよって話になって、じゃあ行こうか! ってことで、懐かしのネパールに息子と二人でマウンテンバイクで、さらにムクティナートっていう聖地があるんですよ、そこを目指す旅に出かけたのが2年前ですね。2019年です」

●やはり一人で行くのとはまた全然違いますよね、親子旅で。

「今回に関しては親子旅って言うよりも、何かもうパートナーとして行く、気の合うパートナーっていうか、信頼できるパートナーと行くっていう感じが近かったかな。で、やっぱりいちばん鮮明に覚えている旅っていうか、いちばん近い旅なので思ったんですけど、その時に感じたのは、この子は自分の子供だけど自分の子供じゃないんだっていうのを強く感じたんですよね」

●と言うと?

「例えば旅先で、僕は30年前に自転車でずっとアジアを放浪して、最後ネパールに行ったりとかしていたんですけど、自転車が何かおかしくなっちゃったら、もう旅はおしまいなので、出来るだけ大事にしていたんですよね。地域の人が自転車を触ろうとしたらダメ! みたいな感じで断っていたんだけど、あいつは1日走り終えて、近所の子供たちが来たら自ら遊びに行くんですよ。

一緒にバレーボールしたり、自分の乗っている自転車に乗ってみる? みたいな話とかして乗らせたりして、キャッキャと遊んでいるんですよね。僕はその間1日走り終えた自転車のメンテナンスとかしているんだけど、一歩はずっと遊んでいるんですよ、近所の子供たちと。

これは僕の子だけど、半分はやっぱり子供が大好きなかみさんの血が入っているんだっていうことを、その時つくづく感じて。だからこいつは僕の要素もあるけど、かみさんの要素をちゃんと持って成長しているんだなと思ったら、より人間として1対1で、僕の要素も持っている、違う別の旅人、別の人間として、自覚を僕が持てたって感じですね」

全力で楽しむ!

※一歩くんもこの時の、ネパールの旅の紀行文を書いています。そこに父親に対する気持ちも書かれていて読んだ時、じ〜んと来ました。

●斉藤さんどうでした? 読まれた時。

「やっぱ嬉しかったですね。こうだったんだな、確かに僕がこう意識していた部分もちゃんと原稿に書いていて。例えばそれは、基本的にいろんなトラブルが起きるんですよ。トラブルが起きることに対して、僕は経験者だし、いろんな旅のノウハウもあるから、だったらこうしたらどうだ? っていう色々選択肢を出すんですね。こういう方法もある、こういう方法もある。で、どうする? っていう最終決定は一歩にさせようと思っていたんですよね。

それをやっぱりあいつも感じていたらしくて、いつも何かがあると色々とすかさず答えを出す。答えじゃなくても選択肢を見つけて来るのは、解決方法を見つけてくるのは僕であって、決定権は僕(一歩)にあるっていうのがよかったと書いてくれて、それはちょっと嬉しかったですね」

●やっぱり旅好きに一歩くんも育ってますけれども、一人旅を好む青年になっていますよね?

「時間があれば、モンベルって会社にいるもんですから、しょっちゅうアウトドアに行ってますね。つい先週も行ったみたいですし」

●会社員となって30代目前の一歩くんにどんな言葉を贈りたいですか?

「もう好きにすればっていう感じですね(笑)。僕今回、後書きで最後のところに、夢は孫連れバックパッカーなんて書いたんだけど、それは本人にとってすごくプレッシャーになっちゃうし、そういうのは、今しゃべっておきながら言うのもなんだけど、それは絶対やめようと。考えたら、僕が30歳の時なんか本当に好きにやっていましたもんね、そう思いますね」

●いつか三世代で旅できたらいいですね!

「と思って言っちゃうとプレッシャーになるから言わないです!(笑)心の中でそう思っているというか、三世代にはならないようにしましょう! それぞれ好きにしましょう! ということかな(笑)」

●息子さんを連れて旅に出たいと思っている世の中のお父様方に、アドバイスを送るとしたらどんなことがありますか?

「最初僕もそうだったんですけど、子供のことを考えてとか、こうすれば子供にいいんじゃないかって考えていたんですけど、それも大事ですけどね、常に全力で遊ぶこと、ということかな。自分を振り返って割と全力で楽しんでいた気がします。

子供のためっていうよりも、自分が楽しかったから全力で頑張って、特に体力を使う旅が多かったから、汗を流して全力でやっていましたね。で、結局ね、子供の楽しみって何かって言ったら、父親が全力で喜んでいることじゃないかな〜。その姿を見たら多分子供も喜ぶんじゃないかなと思うので、子供というか息子、娘に限らず、遊ぶ時は全力で遊びましょうよっていうことがアドバイスになるかな・・・」

●確かに親の、全力で楽しんでいる姿は嬉しいです、子供として。

「やっぱ楽しいですよね。楽しいことを楽しくやる、素直にいればいいんじゃないですかね」

※この他のシェルパ斉藤さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

『シェルパ斉藤の親子旅20年物語』

息子さん一歩くんの、旅を重ねるごとにたくましく成長していく姿と同時に、斉藤さんの、一歩くんを見る目が変わっていくのもよくわかります。微笑ましく読めるハートウォーミングな親子旅、子育て中のパパやママにも読んで欲しい一冊です。産業編集センターから絶賛発売中です。詳しくは出版社のホームページを見てください。

◎産業編集センターHP:https://www.shc.co.jp/book/14478

「シェルパ斉藤」さんの近況についてはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎シェルパ斉藤オフィシャルサイト:https://team-sherpa.wixsite.com/sherpa

2021/4/4 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは冒険ライダー、そして「地球元気村」の大村長「風間深志(かざま・しんじ)」さんです。

風間さんは1950年生まれ、山梨市出身。1982年に日本人として初めて「パリ・ダカールラリー」に参戦、2輪500CCクラスで6位入賞! その後、エベレストにバイクで登り、6005メートルという世界記録を樹立! さらに、バイクによる史上初の北極点と南極点に到達と、数々の大冒険に挑戦し、輝かしい記録を残しています。

そんな風間さんが1988年に設立したのが「地球元気村」。大冒険の挑戦から学んだ、自然の中での人間のあり方などを多くの人に伝え、「人と自然が調和している社会」の実現を目指して作られたプロジェクトです。

きょうは再び風間さんにご登場いただき、「地球元気村」というプロジェクトへの思いや、抱いている大きな夢、そして夕陽に向かうバイクのツーリングラリーのお話などうかがいます。

☆ 写真協力:風間深志事務所

番組名は「火打石」!?

●今回が1500回目の放送ということで、ゲストはこの方をおいて、ほかにはいません! この番組の記念すべき第1回目のゲストでいらっしゃいます。冒険ライダー、そして地球元気村の大村長、風間深志さんです。よろしくお願いいたします!

「はい! どうも〜! 1500回目の私です〜。風間深志です。どうぞよろしくお願いいたします」

●この番組がスタートしたのが、今から29年前の1992年4月4日ということで、きょうの放送から30年目に突入いたします!

「30年目に入るんですか、すご〜い!」

●風間さんには毎年4月の第1週目にご出演いただいています。

「そうなんです。僕の人格と性格にぴったりの日にちを選んでいただきましてですね、何を言ってもいいという(笑)」

●この番組「ザ・フリントストーン」とも30年のお付き合いになるということで、NPO法人、地球元気村はもっと長い歴史がありますよね?

「まぁちょっとね、今年で33年になるね。ところで“フリントストーン”って何だか分かっていますか?」

●風間さん、教えてください!

「ほら! これだからね!(笑)番組の主として解説しますけど、やっぱり人生とか生活のいちばん基本、原点を見つめようってわけで、まずは生活は火からですね。この火を起こすのに昔は火打石ってやつを使ったんですよ。それがフリントストーンです」

※風間さん、番組名の解説、ありがとうございます! そうなんです。番組名には「火打石」という意味があるんです。そしてもうひとつ、こんな思いも番組名には込められています。

1960年代にアメリカのアニメーション「原始家族フリントストーン」(原題 THE FLINTSTONES)が日本のテレビでも放映されていました。毎回オープニングで主人公が「ヤバダバドゥー!」と叫んでいたので、覚えている方もいらっしゃると思います。このアニメはその後、1994年に映画の実写版としても公開されました。

「原始家族フリントストーン」は原始時代のサラリーマン家庭の、ほのぼのとした物語なんですが、原始時代は人間が自然を壊さず、恵みをいただきながらともに生きていた、いわば「共生」していた時代ということで、今の時代もそうあって欲しい、という願いを込めて、この番組の生みの親、初代プロデューサーの「村上太一」さんが「ザ・フリントストーン」と命名したということです。

変わらず伝えていきたい

※33年の歴史を誇る「地球元気村」ですが、いまはどんな活動を行なっていますか?

「当時、僕たちがキャンプブームの第一世代を作って、キャンプがすごく流行ったね。で、アウトドアがものすごく開花した。ここへきてまた、ひとつの普及段階を経て、みんなはやっぱりパソコンとかiPhoneとか、そういったものが手元に常にあるようになって、何となく自然っていうか、アウトドアの方たちの多くは都会志向っていうことが否めない部分もあったよね。

そんな中で急にとにかくキャンプブームじゃないですか。むちゃくちゃ、みんな焚き火が好きじゃないですか。火は付けられるのかな〜?とか僕はちょっと疑って見ているんだけど(笑)、でも好きだよね。まぁどんな形にしろ、初心者っぽいキャンプをしていても構わないと思う。

外にあるのはやっぱり自然だし、森だしね、川だから、そういったものを、前進基地のようなものを作って見るっていうことはとても有益なことだからいいんですけど、現在の元気村は昔ほど毎週(イベントを)やるような感じにはなっていなくて。というのも、やりたいっていう地方自治体が少なくなったんですね。

これはちょっと冷めた話ですけど、自然じゃ食えないんだよっていう本音を、地方自治体の皆さんは抱いてます。平成の大合併ってありましたよね。3つある、4つある市町村が1つになって、強固な財政とか産業を生み出していこうっていうような形でやっているんですけど、日本の地方はやっぱり、今は地方創生っていう言葉があるように、地方を元気にしなきゃダメなんだ、一極集中ではダメなんだって声高に言ってますけど、やはり集中型で経済は回っている部分は否めないのでね。

つまり何かっていうと、地方自治体の中で主な産業がなかなか育成できない。そうなるとやっぱり地方自治体は、うちらはやっぱりこの森ですよね! っていうところになってくるわけですよね。また、地域に残っていく文化とか、都会にない素晴らしいものがいっぱい残っているから、そんなものを僕らも、昔と変わらずみんなに伝えていきたいなって」

地球元気村キャンプ場計画!?

※いま私たちは新型コロナウィルスに仕事も生活も大きな影響を受けていますが、そんなコロナ禍のなか、風間さんはこんなことを感じているそうです。

「どうやって生きていくんだっていう、生きるってことに非常に皆さんの関心がフォーカスされている時代が、コロナによって急にきました。そういう意味で、もたらしたものは、本当に人間が生きることに真剣になったっていう時代だよね」

●そうですね。

「何か潤ったり、より多くを得たりっていうものに、生産性っていうものにひっちゃきになっている時代から、デジタルを使ってすごく効率よく得られる時代から、(コロナが)一気にここで嵐のように降ってきて、みんなが身体を剥き出しにさせられて、生きるか死ぬか、とにかくマスクをして、呼吸にさえも気を遣いながら生きている現在ですよね。

そんな中でやっぱり、マスクの向こう側に見えるのは、解放された、のびのびと生きていく社会なんだっていうことで、そういうものがどこにあるんだ、どういう方向に行けばいいんだ、医療や、あるいは社会のシステムや、そういったものはどうなんだ、っていうことを一回ここでリセットして考える時代がやってきたような気がするんですね。

そういう意味からすると、非常に多くの方たちから“おい、また地球元気村の出番だぞ!”という風に言ってくれるように、昨今すごく感じてます。だからまたここで頑張らなきゃいけないなっていう風に、おじいさんはね、昔おじさんだったんだけど(笑)もう一回考えていますよ!」

●先ほどキャンプブームというお話もありましたけれども、地球元気村キャンプ場計画というのもあるそうですね?

「あ、早いですね!?」

●はい! 情報、手に入れました!(笑)これはどんなキャンプ場なんですか?

「あのね、昔から地球元気村って“その村はどこにあるの?”って言われ続けたんですけど、これはやっぱりひとつの、心のユートピア、理想郷の意味での村なんですね。だからどこにっていうと、強いて言えば山梨県の山梨市にある“天空のはたけ”っていう畑が42枚あって、それが具体的には、ある特定の場所なんですね。

地球元気村ってテーマに取り組んでいただいている、和歌山県や福島県の市町村で開催するイベントもありますけども、やっぱり固定した地球元気村を作りたいなっていうのは32年間ずっと悲願だったんですね。こんなアウトドアブームだったら地球元気村キャンプ場を作ったらどうですか? っていうプレゼンテーションがあったので、じゃ〜やるかな! って今思っていて、そういうところが八ヶ岳の裾野にできるかな? って感じ」

●楽しみです〜!

「楽しみだよね。そこはそんなにむちゃくちゃ広いわけじゃないので、まぁ火起こしだけ専門にやるキャンプ場とか、あるいはアウトドア料理だけをやろうとか、何かカテゴリーでスペシャリティを作っていくことも手だなと思っているんですけどね。まぁ夢は膨らむ一方ですよ」

南極点に集まって、イエーイ!

※ところで風間さん自身の冒険の予定はあるんですか?

「ここ数年実現できていません。今年パラリンピックができそうですよね? パラがこれだけ脚光を浴びる以前から僕は、障害者が思いっきり世界的な檜舞台に立つステージを、ある特定のパラリンピック選手だけじゃなくて、障害者が南極点に立って、そして夢は思えば叶うみたいなことをいうのが、南極点がいいなと思ってね。南極点に障害者を連れて行くプロジェクトをもうずっと温めているんだけど、このパラリンピックが終わったら出番ですね!」

●おお〜!

「やっぱり、パラリンピックを見送ってからの方がやりやすいんでね。ちょっと冷めた話だけど、お金もすごくかかるのでね。また何よりも安全面の対策を講じないと、障害者による南極点到達っていうのもできないし。

それも世界の人、ユーラシアからこの人、南米からこの人っていう風に思っていまして。冒険はやっぱり何かを生み出すものじゃなくて、やることに意義があるわけですから、できれば世界各国の人たちに集まっていただいて、そして南極点に集まって“イエーイ! やったー!”みたいなことが言えたらいいなと。とにかく夢はすごく大事ですよ」

朝日から夕陽に向かうラリー

※風間さんが発案したオートバイのツーリング・イベント「SSTR サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー」とはどんなラリー・イベントなんですか?

「これ“ラリー”って言っても、集まるっていう意味のラリーなんだけど、やはりラリーって付けている以上、皆さんに多少冒険心を持って走っていただきたいと。

やっぱり冒険は扉を開ける感動、それから行き着く感動っていうのがあって、ゴールの感動はサンセットにあるんですね。最初の扉はサンライズにあって、東の海の任意の場所、自分が行きたい、気に入っている海辺に立つんですよ。それでじっと夜明けを待つわけ。やがて空がしらけてきて、海からぽこっと太陽が出るわけですね。

この悠久の時を刻む天体、宇宙の中で、きょうこの日、一瞬っていうのは一回しかないんだよね。その時に自分はここに立っていた。そしてこの海を眺めている自分がこんな想いなんだ。バイクと共にそれを見ている自分がいる。いざ、ここから出発だ!っていうわけで、冒険が始まるわけですよ。

そして冒険の先にあるものは、今度は反対側の日本海に沈むサンセット、夕陽なんですね。そこまでを、例えば関東であったら、房総半島の犬吠埼から出発して、東京を越えて、それで長野県の松本から安房峠を越えて行くとか、あるいは岐阜の方に一回南下してから、飛騨高山を越えて、そして白山を眺めながら能登半島に行くっていうね。

行き先を、サンセットの場所を、僕は石川県の千里浜(ちりはま)っていう、羽咋市(はくいし)と羽咋郡宝達志水町( はくいぐん・ほうだつしみずちょう)っていう2つの市町村にまたがっている8キロの、日本で唯一バイクや車が走れる砂浜があるんですよね。そこを終点にゴールを設けて、サンセットのビーチとして、ここまでみんなおいでと、太陽が沈んじゃったらもう完走はダメだよと、沈む前にゴールすれば完走だっていうわけで、ものすごくシンプルにサンライズ・サンセット・ツーリング・ラリーは、朝日に出発して夕陽にゴールするっていう、このプロセスの旅を演出するのはキミのアイデアと、1つのモチベーションなんだっていうわけでね、自分の旅をしてきてほしいんだよね」

●改めて、風間さんにとってオートバイとは?

「オートバイとは、何だろうな〜、大好きなものって感じだね(笑)。乗っちまえばオートバイっていうのは、ほかの乗り物と違ってですね、これただじゃ動かないんですよ、バランスとらないと。だから二輪っていうのは四輪とえらい違いなのは、バイクが自分の身体の一部になるんですね。身体の一部なんですよ、オートバイは自分になるんですね。

それくらい大切なものだし、切っても切れないものだし、身体の一部がやっぱり、よりいい環境の中で、思いっきり出先で呼吸をしたいし、歓迎されたいなって思うので、僕は日本にモーターサイクル文化がいい感じで根付いていくことが自分自身の成長だし、自分自身の環境作りだと思っているから、バイク=僕ですね!」

※この他の風間深志さんのトークもご覧下さい。

INFORMATION

NPO法人「地球元気村」では山梨市で農業体験ができる「天空のはたけ」を運営、ほかにも縄文体験教室や、土のう袋を重ねる自然と調和するハウス作りなどのイベントを開催しています。

そして「地球元気村」では随時村民を募集中です。登録料はビジター村民で500円個人村民で2,000円、家族村民6人までで3,000円。村民になると年4回、季刊誌「地球元気村」が届くほか、元気村イベントの参加費が割引になります。ぜひ、この機会に村民として登録しませんか。

いずれも詳しくは「地球元気村」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎「地球元気村」HP:https://chikyugenkimura.jp

「風間」さん発案のオートバイのツーリング・イベント「SSTR サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー」は、今年は9月から10月にかけて開催される予定です。詳しくはSSTRのサイトを見てください。

◎ 「SSTR サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー」HP:https://sstr.jp

2021/3/28 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、“足元から世界を変える!”プロギングジャパンの代表「常田英一朗(ときた・えいいちろう)」さんです。

常田さんは愛知生まれ。子供の頃から自然が大好きで、滋賀大学在学中はワンダーフォーゲル部に所属。大学4年生のときに2年間休学、海外にも遠征し、山登りざんまい。卒業後、一般社団法人「プロギングジャパン」を設立、1年足らずで100回以上のイベントを開催し、注目されています。

「プロギング」とは、ゴミ拾いとジョギングを合わせた新しいフィットネスで、プロギングジャパン主催のイベントが国内数カ所で開催され、大変人気だそうです。

きょうは常田さんに、プロギングの魅力や、活動を通して伝えたいことなどうかがいます。

☆写真協力:常田英一朗

100カ国以上で楽しまれているプロギング

※ゴミ拾いとジョギングを合わせた新しいフィットネス、プロギングはいつ頃、どこで始まったんですか?

「2016年頃にスウェーデンで始まったフィットネスで、そこからスウェーデンのアスリートが、すごくいい活動だから世界中で真似してみてよ、広げてやってみてよっていうことで、今世界の100カ国以上で楽しまれているフィットネスになります」

●日本では、まだそこまで馴染みがないかなと思うんですけれども、ヨーロッパではすごく盛んっていうことですか?

「そうですね。ヨーロッパを中心にして、中国とかメキシコでも今かなりブームになっているようです」

●ジョギングしながらゴミを拾うっていうのは、結構体力的にきついんじゃないですか?

「そうですね。ガチでやるとかなり息があがります。ただ、プロギング自体はジョギングだけでなくて、ウォーキングも含まれていますので、それぞれの体力に合わせてやっていただければいいと思います」

●プロギングのメリットっていうのは、改めてどんなことになるんでしょうか?

「大きく分けると3つありまして、まず1つ目が高いフィットネス効果です。通常のジョギングよりも1.2倍ぐらいカロリーを消費すると言われていますし、拾い方によってはヒップアップとかダイエットにも効果があったりしますので、とても高いフィットネス効果を持っています。

2つ目が、すごく気持ちがいい。単純に気持ちがいいっていうのが2つ目のメリットになります。

普段生きていて、結構当たり前のことって多いじゃないですか。朝起きて、しっかりご飯食べて、仕事に行って、勉強とか子育てして、で、次の日に備えて。全部やって当たり前だと思うんですけれど、結構大変じゃないですか(笑)。

僕は大変で、こんだけ頑張ってるのになかなか認めてもらえないなーって思う方も多いんじゃないかなと思っていまして、その点、ゴミ拾いはゴミ1個でも拾ったら、ものすごいヒーローになれるわけです。

そこで、お互いに褒めあったりとかしますと、満足感とか自己肯定感が高まってすごく気持ちがいいんですよ。ストレス解消になりますよ、というのが2つ目のメリットになります。

そして3つ目が、ジョギング自体すごく気持ちがいいです。そして社会貢献もとても気持ちがいいということで、プロギング自体が純粋に、ものすごく爽快感があって気持ちがいいフィットネスになります。それを仲間と共有することによって自然と交流が深まる、友達ができるというのが3つ目のメリットになります」

●ゴミを拾うことで結果がすぐに見えるっていうのも気持ちよさそうですね。

「そうなんですよ。拾ったあとには重さを測ったりするんですけれど、すっごく達成感があります」

●常田さんのプロフィールに、“世界一ゴミ拾いを楽しむ人”とありましたけれども、やはり楽しむっていうことが大事なんですね。

「そうなんです! 楽しむということを私いちばん大事にしていまして、私自身は登山が好きで、自然が好きでゴミを拾っていたんですけれど、ただ、やらされてゴミ拾いしてもなかなか続かないですし、多くの方はそれだとゴミ拾いをやらないと思うんです。そこをフィットネスとか、自分のためになるからということで、楽しんでやってもらいたいなと思ってこのプロギングを広めています」

プロギングで観光や町おこし!

※プロギングジャパンでは具体的に、どんな活動をされていますか?

「メインはやはりプロギングイベントの開催です。1つの特徴が、先ほど言ったように、色んないいことがあります。これを基にして色々なイベントとコラボできるというのがプロギングの魅力なんです。

例えば観光ですね。ゴミを拾う時にちょっと裏路地に入ったりするじゃないですか。そうすると地元の方でも知らなかったような隠れた名店を発見できたりですとか、初めて行った土地でも走りながら、ゴミを拾いながら色んなところを見て回れるので観光になります。

商店街でやってイベントっぽくしたら町おこしにもなりますし、親子のイベント、子育てに疲れている親御さんにはストレス解消でやってもらって、お子さんには体感で環境問題について考えてもらうという機会になります。朝活でやるのもそうですし、企業の方から言えば、商品のPRに使ったりですとか、あと変化球でいうと婚活とかもあったりします」

●主な開催場所は、どのあたりなんですか?

「今、主に開催してるのは東京、愛知、京都あたりが多いんですけれども、これからもっともっと広げて日本全国で開催していきたいと思っています」

●大体いつも何人ぐらいの方が参加されているんですか?

「今ちょっとコロナの関係で募集人数を30名〜40名ぐらいに絞っているんですけれども、大体どのイベントでも1週間前には満員になって、応募は締め切りという形でやらせていただいています」

●実際参加された方々からはどんな反響があります?

「今プロギングジャパンのイベントでは大体、全体の6割が今までゴミ拾いしたことないですとか、あんまり興味がなかったという方にご参加いただけているんです。そういう方に聞くと、普段歩いている時には気にならなかったゴミが、改めて見てみると結構、街って汚れているんだねと、気づけたという声が多いですね」

●そうなんですね。ホームページを拝見しましたら、写真も載っていて、皆さんすごくいい笑顔をされていたんですよね。だからやはり達成感とか、楽しみとか、色んな感情が味わえるのかなっていう風に思ったんですけど。

「本当に楽しさだけは誰にも負けません! やってみるまでは皆さんジョギングとゴミ拾いってどうなんだろうなという感じの方が多いんです。初めてやる時はどうしても、ジョギング、ゴミ拾い、ジョギング、ゴミ拾いとバラバラになりがちなんですけれども、そこをプロギングジャパンのスタッフが上手くまとめて、こういう楽しみ方をするとすごくいいよ! というのをレクチャーしますので、それで1回やっていただくと、ガラッと意識が変わると思います」

プロギングリーダー検定試験

※ところで常田さん、集めたゴミはどう処理しているんですか?

「集めたゴミは3つ処理方法がありまして、まず1つ目が行政にお願いするというものです。それぞれ皆さんが活動されている地区の、環境事業所などがあると思いますので、そちらに問い合わせていただきますと、地区によってゴミの回収をしますとか、ゴミ袋を支給しますというような色々なサービスがありますので、そちらを利用していただくというのがまず1つ目です。

2つ目が飲食店などと協力するというので、特に商店街とかでプロギングする際は使っていただきたいんですけれども、お店とか商店街が綺麗になったりとか、PRになるというメリットがありますし、毎日事業ゴミとして色々なゴミを排出していますので、そこに混ぜて一緒に処理してもらうという方法です。3つ目は家庭ゴミとして捨ててもらうという方法になります」

●今年からプロギングリーダーの検定試験を行なうということですけれども、これはどんな目的で始めるんですか?

「こちらは、おかげさまでだいぶプロギングという言葉が日本中に広がってきまして、やってみようかなという初心者の方もどんどん増えてきました。そういった中で、しっかりと、プロギングの面白さをお伝えしたいなと思っています。

どうしても先ほど言ったように、初めてやるとジョギングとゴミ拾いがバラバラになりがちで、イマイチ面白さがわからないなという方もいらっしゃると思います。そこをプロギングリーダーの資格を持っている方、この方のイベントですと、しっかりと皆さんを安全に楽しませてあげられますよという、そういった保障になる資格を作りました」

●へ〜! どんな試験になるんですか?

「試験は一次試験と二次試験に分かれていまして、一次試験が筆記で、二次試験が実技になっています。筆記の方はプロギングの歴史もそうですし、それ以外にも環境問題ですとか、フィットネスに関する基本的な知識を幅広く問う予定です。

実技試験の方は実際にイベントを開催していただいて、その様子を動画に収めていただいて、それをチェックするという形になっています」

●3月31日まで申し込みということですね。

「そうです。4月3日土曜日に検定があります」

●たくさんの方が応募してくれるといいですよね。

「はい、お待ちしております! 」

できることで返していきたい

※常田さんがプロギングに出会って、すぐに活動を始めるようになったのは何か理由があったんですか?

「元々、プロギングジャパンは2人のクライマーによって作られたんです。私ともう1人、2人で最初立ち上げたんですけれども、北欧にクライミングに行った際に、実際に街中でプロギングの様子を見ました。

帰ってきてからどんな山だったかと共有するわけですよ。こんな感じでこう登ってというのを共有する中で、そういえば北欧で何か街中走りながら、ゴミを拾っている奴らがおったと聞きまして、調べてみたらプロギングというフィットネスでした。 じゃあ体力をつけたいし、自然にいいこともしたいから、1回やってみようかなと思ったのがきっかけなんですけれども、これやってみたら、環境問題が解決するとかそういうのを抜きにして単純に面白いと、そこにすごく惹かれまして、プロギングを広めていこうと思いました」

●常田さんは大学時代に山登りに夢中になっていたということですけれども、そこからどうして環境問題を意識するようになったんですか?

「私、山も岩も、滝とかも登ったりするんですけれど、どこに行ってもゴミって絶対にあるんですよね。山に登ったりするのって、私はすごく自然が好きだから行くんですけれど、同時に自然を破壊しているという側面もあります。

やっぱり人が歩いたところには道がついて、ちょっと自然を破壊しているという側面も絶対あります。そういった中で自然に恩返しじゃないですけれども、何かしら自分ができることを返していきたいなと思って環境問題に興味が湧いてきました」

●そういう下地があったからこそ、プロギングジャパンの設立にすんなり動けたということなんですね。プロギングジャパンの目標は何ですか?

「目標は今、環境問題を解決しようと色々な活動があると思うんですけれども、今の時点ではやはり環境問題に興味がある人がメインで動いていると思っています。そこを全然、環境問題に興味がない人を巻き込んで、全ての人で環境問題を解決していくという意識作りをしていくのがプロギングジャパンの目標です」

環境問題を解決しようとあえて言わない!

※環境問題の危機意識というのか、それを意識していない人に伝えるのは難しいことだと思うんですけど、伝えるときに何か意識していることはありますか?

「私たちは環境問題を解決しようと言わないことを売りにしてるんです」

●え! 言わない!?

「というのも、ゴミ拾いをされる方、してみたいなって方で多いのが、恥ずかしいと思っている方が結構多いんです。何かちょっといい格好しいみたいな、そんな感じでちょっと恥ずかしいなと思う方が多くて。

そこを私たちは、地球にいいから優しいからしようよーということではなくて、フィットネスで皆で楽しく健康になろうぜと、環境問題は一旦置いといて、単純に自分が楽しむためにやろうぜと、そういうことで敷居を下げるようにしています。実際に拾ってみたら絶対何かしら感じることがあるので、環境問題を解決しようよと言わなくとも解決するような活動を目指しています」

●SDGsにしても徐々に浸透はしてきたと思いますけれども、企業レベルならまだしも、やはり一般的にどこか他人事と思っている方も多いと思うんです。プロギングは意識を変えるツールになる可能性はありますよね。

「もちろんです! 本当に企業にお勤めなさっている方でも、なかなか知識では知っていても、体感として理解できていない方も多いと思うんです。

去年の夏に衝撃的だったのが、SDGsのピンバッチあるじゃないですか、ピンバッチつけてジャケットを羽織っているんですけど、汗だくなんですよ。夏場でジャケットを羽織ってピンバッチつけて、汗だくでクーラーの入った部屋に行くんですけれど、それSDGsじゃないよね? という風にすごく衝撃受けました。

それにはやっぱり知識ともう1つ、体感、行動で理解するということが必要だと思っていまして、是非プロギングを体験していただければなと思っています。

プロギングは環境問題の解決だけではなく、健康にもなりますし、ストレス解消、働き方というところでもSDGsにコミットできますし、パートナーシップ、17番目のゴールにもコミットできます。色々なSDGsのゴールを包括、体系的に学べるものですので、色んな方にSDGsと言わずとも、その概念を理解してもらえればなと思っています」

●SDGsに関しての勉強は、どのようにされていたんですか?

「自分で勉強することももちろんですし、今様々なイベントが開催されていますので、そこに実際に行って、自分が知らない分野を学んでということで、あとはSDGs検定というものがありまして、それもきっかけでSDGsを学びました」

●合格されたんですか?

「はい、なんとか、1回落ちちゃったんですけれど、2回目でなんとか合格させていただきました!」

●改めて常田さんはプロギングを通して何をいちばん伝えたいですか?

「私たちがいちばん伝えたいことは、やっぱり楽しみながら皆で変えていこうという、共通意識を持ちたいなと思っています。

どうしてもネガティブになりがちだと思うんです。環境問題しかり、色々なSDGsの問題、どれも発信する時には、可哀想な人がいてとか、こんだけゴミが落ちていて、泣いたり悲しかったり怒りがあったり、そういったネガティブな感情が大きいと思うんです。

でも、そういうネガティブな感情で世界を動かしていくんじゃなくて、私は未来は明るいから全員でもっともっと楽しい未来作っていこうよと、ポジティブな力で世界を変えていけるんだぞというところを、皆様にお伝えしたいなと思って頑張っています」

INFORMATION

一般社団法人「プロギングジャパン」

プロギングジャパンではだれでも参加できるプロギングイベントを定期的に行なっています。開催の1週間前には定員に達するほど人気なんだそうです。いつどこで開催するのかは、オフィシャルサイトにどんどんアップされていますので、ぜひチェックしてください。

近いところでは4月10日(土)に千代田区の日比谷公園で開催される予定です。

初めて行なわれる「プロギングリーダー」検定試験、応募の締め切りは3月31日です。

詳しくはプロギングジャパンのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎プロギングジャパンHP:http://plogging.jp

2021/3/21 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、山の天気予報サービス「ヤマテン」の代表で、山岳気象予報士「猪熊隆之(いのくま・たかゆき)」さんです。

猪熊さんは1970年、新潟生まれ。中央大学卒業。在学中は登山部で山の経験を積み、卒業後は海外の山にも遠征。そして2007年に気象予報士の資格を取得。2011年に国内唯一の山専門の気象予報会社「ヤマテン」を設立し、山岳気象予報のエキスパートとして多方面で活躍されています。

きょうは猪熊さんに、山で見かける雲の特徴や、急変する山の天候から身を守るリスクマネジメントのお話などうかがいます。

☆写真協力:猪熊隆之

平地と山の天気の違い

※本のタイトルにある「観天望気」という言葉、いまはあまり馴染みのない言葉だと思うんですが・・・猪熊さん、どんな意味なんでしょうか。

「簡単に言うと空を観て天気を読むということで、例えば雲とか、風の変化ですね、そういったものから今後の天気を予想していく、そういう方法を観天望気と言います」

●この本では山で見かける雲というものがキーワードになっていますけれども、やはり雲にまつわる観天望気というのが多いんですか?

「はい。空気っていうのは残念ながら目に見えませんよね? ですが、雲っていうのは見えない空気がですね、気持ちというか状態を表してくれるものなんですよ。ですから、雲の動きとか変化から、そのあとの空気の変化を読むことができますので、雲を使うことがいちばん多いですね」

●山で見かける雲については、後ほど詳しくおうかがいしたいと思うんですけれども、まずは初歩的な質問からさせてください。山と平地ではどうして天気が違うんですか?

「それはですね、平地はあまり凹凸(おうとつ)がないですよね。山はでこぼこしていて、凹凸があります。天気が崩れる要因としては雲ができて、雲が成長することがあるんですけれども、曇は水蒸気を含んだ空気が上昇して、その水蒸気が冷やされることで水滴とか氷の粒になって、それが雲になっていきます。

で、平地は低気圧とか前線とか、そういったものが近づくと天気が崩れていきます。それは低気圧とか前線の近くは、空気が上昇する上昇気流という現象が起きているからなんですね。そうするとその中に水蒸気が含まれていれば、それが冷やされてどんどん雲になっていくということになります。

でも山は低気圧とか前線が来なくてもですね、簡単に上昇気流が起きてしまうんですね。それは平地では、風が吹いても上昇気流が起きないのに対して、山では風が吹くと風によって空気が動いていきます。それが山にぶつかると山の斜面に沿って昇っていきますので、どうしても上昇気流が起きてしまうんですね。ですから山は上昇気流が起きやすいので、その分、雲ができやすくなります」

●山の天気ってとにかく変わりやすいっていうイメージがありますけれども、登山中の天気の変化ってどんなところに注意したらいいですか?

「やはり事前に、観天望気より前にですね、登山に出発する前に、天気図とか天気予報からしっかりとその日の天気の状況を、どういった危険があるのかっていうのを把握しておくことが大切になります。その上で実際に山に行った時には、特に風上側ですね、風が吹いてくる方向の空とか、あるいは日本付近では西から東に天気が崩れていくことが多いので、西側の空をチェックしていくといいと思います」

●今はスマホなどで最新情報も入手できますけれども、山では電波が繋がらない! とかそういったこともありますよね。

「そうですね。そういったこともありますし、あと、平地の、皆さんが一般的にテレビとかラジオとかインターネットで入手できるような予報と、山の天気っていうのは大きく変わってしまうこともあるんですよね。そういう風に平地と山の上とで天気が大きく違う時に、気象遭難が発生しやすくなりますので、どうしても天気予報だけではリスクを減らせないということがありますから、やはり雲を観ていくことが大切になっていきます」

要注意! 積乱雲とレンズ雲

※具体的に、天気が崩れてしまう雲について、これは知っておいた方がいいという例をいくつか教えてください。

「やはりいちばんリスクが大きいのは、突然の雷とか強い雨に襲われる時です。そういったものをもたらす雲は積乱雲と言いまして、入道雲ってご存知ですか? 夏によくソフトクリームみたいなモクモクした雲が出ますよね? あの雲が成長していくと積乱雲になります。

あの雲が周囲にどんどんやる気を出していく、雲がどんどん成長していく、そういった時は危ないので、早めに避難した方がいいということと、あともうひとつ、山では天気だけではなくて風の強さが登山において大きなリスクになっていきます。

晴れていても風がものすごく強く吹いていると、風にあおられて滑落してしまったり、あるいはテントが飛ばされたりっていう非常に危険な状態になりますので、風の強さっていうのも知っておくことが大切なんですね。

で、その強風を知らせるサインとなる雲がレンズ雲という雲になりまして、よく地震雲とか、あるいはUFOみたいな形の雲なので、UFOがきたとか間違えられることがあるんですけれども。メガネのレンズありますよね、そういったレンズの形をした、厚みが一定で、強風に流されたような、そういった雲が出ることがあるんです。

見ていただくとすぐ分かると思うんですけれども、そういったレンズ雲が出ている時は山の上では風が強くなっていますので、あるいはこれから風が強くなるサインになりますので、無理をしないということが重要になります」

●へ〜! 入道雲やレンズ雲が出てきたら早めに下山するなどした方がいいということですね?

「そうですね。あるいは風が強くなるところは、樹林帯から樹林がない草原状のところに出るところなんですよね。ですから樹林帯の中までは比較的安全ですので、草原に出るところで雲をもう1回チェックして、その場所の風の強さと合わせて判断していただくといいと思います」

●これから春から初夏にかけて、最も注意しておきたい山の気象の変化っていうのはありますか?

「春、特にゴールデンウィークには登山者がすごく多くなるんですけれども、ゴールデンウィークによく起きる事故として、低体温症による事故っていうのがあるんですね。低体温症っていうのは低い体温の症状と書くんですけれども、体温がどんどん下がっていく、そういう怖い症状で、熱中症の逆みたいな感じですよね。

この症状は特に、雨風が強いところを長く歩いたり、雪と風が強いところを長く歩いたりする時に、体温ってどんどん奪われていきます。で、先ほども言いましたように平地ではそれほど天気予報は悪くなかったりしても、山の上で風雨が強かったり吹雪になったり、まだゴールデンウィークだと高い山は吹雪になることがあります。

こういった時に遭難事故が多発していますので、特に低気圧が日本列島を通過していって抜けたあとに。天気図には等圧線っていう線が必ず引かれているんですね。その線が混み合っている時は日本海側の山で猛吹雪になります。そういった時に事故が多発しています。 関東地方とか平野部では晴れていても、山の上では吹雪いていることがありますので、低気圧が抜けたあとも、1日くらいは日本海側の山では吹雪になることが多くなりますから、もう1日待っていただくのがいいと思います」

山の人たちに恩返し

※本格的に登山を始めたのはいつ頃なんですか?

「私は小さい頃から田舎育ちだったんですけれども、本格的に始めたのは大学の山岳部に入部してからですね」

●どんな山を登っていたんですか?

「最初はもう訳も分からず、やはり雪山が目標ですから、雪の上を1年を通じて、春のうちから歩いていく、そういう訓練を積んでいくんですよね。ですから、いきなり谷川岳とかの雪のあるところに連れて行かれて、もう傾斜もすごくあって、怖くて降りられないんですよね。その時期の雪ってすごく固くて滑るんで、それでもう本当に怖かったのを覚えています(笑)」

●そうだったんですね! 海外にも行ってたんですか?

「そうですね。卒業してからは海外の山に興味を持ちまして、ヒマラヤですとか、アメリカのヨセミテ国立公園っていうところがありまして、そこに大きな岩壁があるんですけれども、そこに登りに行ったりとか、そういったことをやっていましたね」

●へ〜! そんな中、山岳気象予報士になろうと思ったのは何かきっかけがあったんですか?

「そうやってずっと山を登っていたんですけれども、大学時代に1回すごく大怪我をしたことがあって、その怪我がもとで慢性骨髄炎っていって完治が非常に難しい病気になって、日常生活もままならなくなったんですね。入退院をずっと繰り返して、闘病生活が5〜6年続いたんですけども、その時に、一生この病気と付き合っていかなきゃいけないので、それまでは山中心の生活を送って、登山専門の旅行会社で働いていたんですが、そういった仕事をするのはもう難しくなりましたので、こういった病気と付き合いながらやれる仕事、それまでは身体を使った仕事がメインだったんですけれど、今度は頭を使った仕事をしていかないと生きていけないっていうことになりましたので。

それで小さい頃から天気が大好きだったんですよね。私にとって他の人よりも少しでも興味があって、勝てる可能性があるものは天気かなと思って、気象予報士の勉強をして、たまたま受かってしまったので、それだったら今まで散々お世話になってきた山の人たちへの恩返しをしたいということで、山の天気予報を始めようと、そういう風に思いました」

●山岳気象予報士っていう資格があるわけではないですよね?

「これは私が最初にヒマラヤの登山隊に予報を出して、当時はですね、日本の気象予報士が出すことはなかったんで、欧米の、アメリカとかヨーロッパの気象会社がヒマラヤの登山隊に出していたんですよ。当時はまだ精度が低くて、その時にヨーロッパとかアメリカの登山隊がみんな大雪になるって(予測していた)日に、私が、“7500メートルから上は晴れます。風も弱いです。絶好の登山日和になります”って言ったのが本当に当たってしまって。

今、エベレストの登山ってすごく混んでいるんですよ。渋滞して酸素がもたなくて亡くなってしまう方もいるくらいなんですね。そんな中、本当に貸し切り状態で山頂を独り占めにできたっていうことで、それを新聞社に取り上げていただいたんですよね。記者の方が命名してくださったのが山岳気象予報士で、それで私も気に入って使わせてもらっています」

山のプロが信頼する「ヤマテン」の天気予報

※猪熊さんが設立した山専門の気象予報会社「ヤマテン」では、どんな気象予報サービスを行なっているんですか?

「いろいろやっているんですけども、メインのサービスとしては、登山者向けに日本の国内の、主要な山の山頂の天気予報を配信したりとか、そういうページを作っていまして、それを皆さんにご利用いただいて、登山のリスクを事前に察知して、安全登山に繋げていただくっていうことをやったりとか。

あるいは三浦雄一郎さんとか、竹内洋岳さんとか、野口健さんとか、そういった登山家の方に登山をする際に予報を利用していただいて、安全登山に繋げていただいたり。“世界の果てまでイッテQ!”のイモトさんにも毎回、海外の登山の時、あるいは国内の登山でも情報を利用していただいて、この日がいちばん登るのに安全だよとか、この日はちょっと大雪の可能性があるから、高所順応とか、そういったのに行かない方がいいですよとか、そういったアドバイスをさせていただいたりしていますね」

●今はなかなか山にも行けない状況ですけれども、登山の準備期間として安全に繋がる装備の見直しとかあってもいいかもしれませんね。

「昨年から山に行けない期間だからこそ、山に対しての知識を深めていったり、安全登山に対して勉強していく、いい機会なのかなと思いまして、うちの方でもですね、ヤマテンチャンネルをユーチューブで作りまして、誰でも天気について勉強できるような、そういった仕組みを作ったりしました」

●具体的にそのユーチューブではどんなことを教えてくださるんですか?

「やはりですね、天気予報だけだと登山のリスクっていうのは減らせないので、天気図を、特にヤマテンでは、先ほど申し上げた“山の天気予報”って有料サイトがあるんですけれども、そこでいろんな天気図を見ることができるんですね。その天気図をどういう風に使っていったらいいのかっていうのを詳しく解説したり、そういった動画を公開しています」

●改めて、猪熊さんが思う山のいちばんの魅力とは何でしょうか?

「難しいですね。若い頃はやはり自分の限界に挑戦できる場、自分が成長していくことが、やればやった分だけ成長していくことが分かるっていうことがありました。自分の限界への挑戦とか、危険な場所とかを登ると、アドレナリンがすごく出てきて、そういったものに対する面白さっていうのもあったんですけど(笑)、今は純粋に楽しい! っていうことと、やっぱり色んな楽しみ方ができるっていうことですね。

老若男女それぞれ、あるいは森に興味があったり、花に興味があったり、川に興味があったり、なんでもいいんですよね。どういった形でも自分が興味のあるものを深められる、そしてやっぱりその場にいると、すごく幸福感を感じるってこともありますし、山から降りてくると、すごく日常生活がハッピーに感じられるんですよ。

あと山って食べる料理とか、山で飲むお酒とかコーヒーは、本当に下界で飲んだり食べたりするものよりも遥かに美味しいんです! 極端にいうと本当にレトルト食品でもすごく美味しいって感じられるぐらいなんで、そういった何か日常にないものを感じられるっていう、そういう楽しさとか、幸福感っていうのがやっぱりあると思いますね」

INFORMATION

『山の観天望気〜雲が教えてくれる山の天気』

雲のイラストや写真も豊富に掲載されていて、とてもわかりやすく、登山が趣味のかたはもちろんですが、雲や気象に関する知識は日常生活でも役立ちます。また、落雷や強風のリスクから身を守ることにもつながるかと思います。ぜひ読んでください。ヤマケイ新書シリーズの一冊として絶賛発売中です。詳しくは山と渓谷社のサイトをご覧ください。

◎『山の観天望気〜雲が教えてくれる山の天気』HP:

https://www.yamakei.co.jp/products/2820510720.html

◎ヤマテンチャンネルHP:

https://www.youtube.com/channel/UCdl4pfoWmvUCUc3K8CwqNLA/featured

『山の観天望気〜雲が教えてくれる山の天気』を、この番組のリスナーのかたに、抽選で3名さまにプレゼントいたします。

応募はメールでお願いします。件名に「本のプレゼント希望」と書いて、番組までお送りください。メールアドレスは flint@bayfm.co.jp です。

あなたの住所、氏名、職業、電話番号を忘れずに。番組を聴いての感想なども書いてくださると嬉しいです。応募の締め切りは3月26日(金)。当選発表は発送をもって代えさせていただきます。たくさんのご応募、お待ちしています。

応募は締め切られました。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。

2021/3/14 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、路上園芸鑑賞家の「村田あやこ」さんです。

村田さんは福岡県生まれ。大学では地理学を学び、上京してからは街角の園芸や植物に惹かれ、ひとり「路上園芸学会」として、撮影や記録を行ない、SNSやウエブのコラムなどでその魅力を発信。そして『たのしい路上園芸観察』という本も出されています。

路上園芸とは、民家や商店の軒先で、植木鉢やプランターなどに植えられ、育てられている植物たちのこと。路地裏に入ると、意外なところに植物が生い茂っていたりしますよね。

きょうは、そんな路上園芸に魅了されてしまった村田さんに、代表的な植物や、観察を始めるコツ、そして路上園芸から見えてくる人と街についてうかがいます。

☆写真協力:村田あやこ

肩の力が抜けた緑の光景

※村田さんが路上園芸に目を向けるようになったのは、いつ頃、どんなきっかけがあったんですか?

「最初に気になって、写真に収めたりするようになったのが10年ほど前ですね。きっかけを今考えると、何か色んなことが組み合わさって、興味に至ったのかなと思うんです。

まず、大学時代までずっと地方で過ごしていて、実家の裏もすぐ山があって、小っちゃい頃は山で遊ぶような子どもでした。大学もキャンパスの中がすごく緑豊かで、割と自然に囲まれた環境でずっと育ってきて、それだからか、植物は、さほど積極的に意識しなくても周りにある環境だったんですね。

ただ上京して何年か経ったタイミングで、多分自然回帰みたいなところがあるかもしれないんですけれど、急に植物に興味が湧き始めて、最初、植物を使って空間をデザインしてみたい、そういう仕事に就きたいなと思って、商業空間とかオフィスの中を鉢植えで装飾したり、植栽を管理するアルバイトをする傍ら、1年間、専門学校にも通って、園芸装飾技能士っていう資格も取得したりしたんですね。

実はそのぐらいの時期に、路上園芸にも興味が湧くようになりまして、その時に志していたのは、計画して緑を配置していくことだったんですけれど、その街の園芸、本当に家の近所にふと放置されていた鉢植えに目がいくようになって、一回気になり始めると、他の町でも、ここにもある! ここにもある! みたいな感じで、本当に身の回りに溢れているものだなと思って見始めたんです。

そういったものはそこに暮らす方が、自分の暮らしを彩りたいなと思って、思い思いに私的に置いてある鉢植えだと思っていて、ある意味、デザインとかは考えずに、少しずつを育てていって、愛でていって、時に放置されていたりとか、あと植物が思いもよらないぐらいのサイズに大きくなったりとか。

あまり計画通りには進まないみたいなところもあって、何かそういう、植木鉢に入っている状態で、多分森や自然の中とは違う環境だと思うんですけど、デザインとは無縁な、暮らしを彩るための、肩の力が抜けた緑の光景ってなんだかいいなぁと思って、写真を撮り始めたっていう感じです」

●路上園芸の魅力や特徴ってどんなところにありますか?

「本当にたくさんの魅力があるんですけれど、まず私がやっぱり惹かれるのは、人と植物それぞれ別の生き物が、街中の空間を使って、そこを舞台に作り上げている光景っていうところにいちばん惹かれます。

最初は人の都合というか、そこに住む方が自分の暮らしを彩るために置かれるんですけれど、植物は植物で、そんなこと知ったこっちゃないみたいな感じで、たまに鉢から逃げ出して、その辺の隙間に逃げて行ったりとか(笑)。

あと本当に根っこが鉢を食い破って、地面に根ざしてしまったりとか。そういう植物は植物で、その街の中で必死になんとか生きて、命を繋いでいこうとしているので、そういった動きを丸ごと観察するとすごく楽しいですね」

路上が育む園芸

※路上園芸は「路上で営まれる園芸」と「路上が育む園芸」のふたつに分けられるそうですね。その違いを教えていただけますか。

「まず、“路上で営まれる園芸”っていうことで定義しているのは、路上の空間、軒先とか路肩とか室外機の上とか、街中のちょっとしたスペースを使って営まれる園芸のことを、路上園芸のひとつの定義として、路上で営まれる園芸と呼んでいます。

もうひとつは“路上が育む園芸”、最初は人目線で路上園芸を見ていたんですけれど、段々さっきお話ししたように植物は植物で生命力を発揮して、どんどんと隙間に生えていったりとか、たくましいなって思って、植物自体にも興味が湧くようになって。

路上が育む園芸っていうのは、最初は人の都合で植えられていても、環境が合っていたりとか、丈夫だったりすると、最初決められた枠みたいなものをはみ出して成長することがあるので、そういう路上で自然に任せて育まれて、たくましく、したたかに生きる植物そのものも路上園芸という風にしています」

●路上園芸の代表的な植物というと、どんなものがあるんですか?

「本当によく見かけるものだとアロエとか、ご実家にそれがあったなっていう方も多いと思うんですけど、あとカネノナルキっていう、ちょっと小判みたいな形をした多肉植物とか、ナンテンとか、多肉植物のオボロヅキとか。

丈夫で、多少水がなくても大丈夫なものだったり、あとは挿し木とかで簡単に増やせるものとか。あとは縁起物の植物が結構多いのかなと思いますね」

観察するなら下町がおすすめ!

※路上園芸をよく見に行くエリアは、どの辺なんですか?

「よし、見るぞ! って思って行く時は、割と昔ながらの商店街とか、長く住んでいる住人の多そうな街とか、あとはいい飲み屋街がありそうな街、例えば赤羽とか、そういったところは路上園芸自体もすごく楽しいんです。

打ち上げとセットで楽しめるっていう感じとか、何かそういういい感じで、人の生活感覚が長く育まれていそうな場所によく行きますね。

東京でいうと墨田区とか、押上周辺、向島や曳舟、浅草とか、その辺のちょっと人も賑やかで生活感もあって、いい感じの商店街や飲み屋街がありそうな街っていうのが結構好きで、よく出没しています」

●飲み屋街では、ビールケースが再利用されているのがすごく面白かったです! ビールケースの中に植木鉢があるというような感じですよね?

「この本の表紙でも、まさに黄色いビールケースを鉢カバーにして、その上に鉢を置いているお宅の写真を載せているんですけれども」

●何気ない風景でも、やっぱりこうやって見ているとすごく面白いですよね。

「そうですね。何かそういう色んな身近なもの、身の回りで使っていたものを、鉢や園芸のために転用しているのもいいなと思いますね」

●今まで色々観察された中で、特に印象に残っている路上園芸ってありますか?

「どれもそれぞれのストーリーや魅力があるので、本当に選び難いんですけれど、いちばん印象的だったなと思うのが、とある東京の下町エリアで、ものすごく見事な路上園芸をなさっていたおうちがあって、すぐその裏に大きなソメイヨシノが立派に育っていて、本当に大木になっていたんです。

偶然、家主の方がいらっしゃったのでお話をうかがったところ、実はその大きなソメイヨシノは、その方が結婚される時に結婚祝いとして、40年ぐらい前に鉢植えで育て始めたものが大木になって、今その地区の保護樹木に指定され、プレートも掲げられていて、それがすごく印象に残っていますね。

ちょっと行くと大きいビルがあったり、周りもアスファルトに囲まれていて、けっして広い公園とかそういう場所ではなくても、何かそうやって人の育てた緑が街の緑の景観になって、周りの人たちを楽しませるシンボルになることもあるっていうのがすごく印象に残りました」

見上げて楽しむ、台湾の路上園芸

※村田さん、台湾も路上園芸が盛んだそうですね?

「本当に台湾すごかったですね(笑)」

●どんな感じなんですか? 台湾の路上園芸って。

「台湾はやっぱり暖かくて湿気も多いからか、植物がとにかく色んなところから育っているのがすごく印象的で、例えば店の屋根、軒先、雨どいとか、お店のひさしの上とか、そういった場所でもちょっとした隙間から、日本では見られないぐらいの勢いで、元気よく生い茂っているのも印象的でした。

あとは日本では、集合住宅のベランダって覆われていて、そんなに中は見えないデザインが多いと思うんですけれど、台湾の集合住宅ってベランダが格子になっていて、外からもベランダの様子が見えるようなデザインのところが結構あります。

そのベランダの格子の中いっぱいに鉢植えを置いて育てているお宅がすごく多くて。なので路上ももちろんなんですけど、台湾は上を見上げても楽しい、上の方まで緑が生い茂っていて楽しかったですね」

●日本の路上園芸とはまた違った風景なんですね。

「そうですね。共通するところもあるし、やっぱり植生とかも違うので、またちょっと一味違って楽しめましたね」

おうちの周りをキョロキョロ!?

※では最後に、路上園芸を観察するとしたら、どこかおすすめのコースなどあったりしますか?

「色んな楽しみ方があるので、まずはおうちから一歩外に出て、おうちの周りの半径10メートルでもいいので、周りをキョロキョロしてみるだけでも楽しめます。

私は路上園芸を、人が育てている緑も、路上の隙間から勝手に生えているような植物も、広く路上園芸鑑賞という風に捉えているんです。おうちを一歩出た外でも、道の端や隙間、マンホールの穴とか、ちょっとしたスペースに目を向けてみると、隙間で生きる、はみ出す緑っていうのを楽しめますよ。

まずは一歩外に出て、視線を普段見ないようなところにも向けて、キョロキョロしてみましょうっていうのはまず是非おすすめしたいですね。あとは人が育てた緑だと、ほどよく生活感のある商店街とか住宅街が特に楽しいですよ」

●すぐ明日からでもできることですね!

「そうですね。すぐに実践できる楽しみだと思います」

●うろうろしていて、怪しまれたりしたことはないですか?(笑)

「きっとはたから見ると怪しいのかなと思うんですけれど(笑)、はたから見ると怪しい趣味だっていうのは痛感しているので、住人の方が表に出て手入れなさっていると、できるだけご挨拶してお話しするようにはしていますね。

不思議なことに植物の話をきっかけにすると、本当に表情がほぐれて色々とお話ししてくださることが多くて、たまに“この鉢、よかったら持っていって”って言われて、植物をいただくこともありますね」

●へ〜! そういう繋がりもあるんですね!

「そうですね、そういう繋がりもありますね。ただ観察される時は是非プライバシーには配慮していただいて、私有地とか敷地には絶対立ち入らないっていうのは、ちょっと(路上園芸観察を)やってみたいっていう方はお気をつけいただければとは思います」

●マナーは大事ですよね。改めて路上園芸観賞家としての夢や目標があれば教えてください!

「今、なかなか心置きなく旅行するのは難しい状況で、そんな中でも路上園芸は本当に身近な場所でも楽しめる趣味ではあるんです。心置きなく旅行できるような状況になったら、是非今住んでいる場所じゃない色んな場所とか、国内だけでなく海外にも旅して、色んな町の路上園芸を観察したいなって思っています。

あとは植物の名前や生態についてもまだまだ勉強中なので、もうちょっと知見を深めたいなっていうのもありますね。

SNSを通じて、海外の色んな国の方でも、私と同じような視点で、街の園芸や隙間から生える緑を愛でる仲間たちと出会ったので、いつか将来そういう人たちで何か一緒に本を作るのか、展示をするのか、何か一緒にできたらいいなっていうのが夢です」

INFORMATION

『たのしい路上園芸観察』

村田さんの初めての本、おすすめですよ。本のタイトル通り、路上園芸の楽しさが伝わってきます。写真もたくさん。植物に覆われてしまった家、植木鉢から根を出し、たくましく育っている植物、隙間からちゃっかり芽を出して成長した植物の写真など、写真を見ているだけでも楽しいです。日本人と園芸の歴史や台湾の路上園芸のコラムなども掲載。グラフィック社から絶賛発売中です。詳しくは以下のサイトをご覧ください。

◎『たのしい路上園芸観察』HP:

http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=42898

SABOTENS(サボテンズ)

村田さんはお散歩ユニット「SABOTENS」としても活動中。散歩を楽しみつつ、路上で見つけたアイテムをハンコなどのグッズにして販売。路地裏で見つけた植物や置物などなど、意外なものがハンコになっていて、とても面白いです。以下のオフィシャルサイトからでも購入できます。

◎「SABOTENS」HP:https://www.sabotens.com

◎路上園芸学会:

https://botaworks.net/?fbclid=IwAR1RNNveWo_gWCPh52y4STuVkSuAFY8CylTqB_mMQNZ1I3ykIDedzjxbAHk

https://www.facebook.com/rojoengei/

https://www.instagram.com/botaworks/?hl=ja

https://twitter.com/botaworks?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

2021/3/7 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、山好きイラストレーター「鈴木みき」さんです。

東京生まれの「鈴木」さんは、カナディアン・ロッキーの旅をきっかけに山の魅力にハマり、山雑誌の読者モデルや、山小屋などのアルバイトを経て、イラストレーターに。そして登山初心者に向けた本を多数出版。また登山ツアーを企画したりと多忙な日々を送ります。その後、山梨県北杜市に移り、8年間ほど暮らしたあと、3年ほど前に札幌に移住。

登山歴20数年の鈴木さんは、登山の道具や技が災害時に役立つことを、ご自分の経験から知っていて、そのスキルをまとめた本『もしも・・・に慌てない 登山式DE防災習慣 お役立ちコミックエッセイ』を出されています。

きょうはそんな「鈴木」さんに、防災に通じる登山のスキルや、特に女性は用意しておきたいお役立ちグッズ、そしておうちで出来る「防災訓練」のお話などうかがいます。

☆写真&イラスト提供:鈴木みき

棚ぼた防災!?

※鈴木さん、どうして防災に関する本を出そうと思ったんですか?

「私は山登りに関する漫画をずっと書いているんですけど、山登りのやり方であったり、山登り指南のコミックエッセイを出しています。それで10年前、東日本大震災の時にたまたま東京にいたんです。私は帰宅困難者になったりとか、その時山梨県に住んでいたんですけど、計画停電に会ったりとか、そういう経験は一応していて、その時も登山の道具で乗り切れたというか、あまり困ることがなかったんですね。

何か役に立ちたいなというか、被災地のためにできることないかなと思って、ブログで登山のライフハック的な、例えば水がない時にどういう風にご飯を炊いているとか、少ない水でこういう風にするとか、登山の道具はこういう時に役に立つよとか、そういうのも発信したら、役に立ったっていうコメントが残ったりとかしたので、その時に一冊にまとめて見られるものを作りたいなっていう風に思ったのが、一番最初のきっかけですね」

●具体的に登山のスキルが防災に通ずるというのは、どういうことなんでしょうか?

「例えば重い荷物を背負って、衣食住を背負って登るということが皆さんのイメージにあると思うんですけれども、歩くとか体力的なものっていうよりかは、水や電気やガス、時にはトイレがない環境をイメージできるというか、山にはそういうものがないので、そういうところに身を置く経験っていうのが役に立つのかなっていう風に考えます」

●山登りとかアウトドアのスキルを身につけておくと、災害が起こった時に役に立つということなんですよね?

「知らず知らずに役に立つっていうのが私の実感ですかね。防災を意識せずにやっていたことが、結果、防災に繋がっていたっていう感じです。本にも書いているんですけど、棚からぼたもちみたいな“棚ぼた防災”って言ってるんです。知らないうちにそうなっていたっていう感じが大きいですかね」

盲点だった携帯トイレ

※登山やアウトドアのスキルが防災に役立つということですが、どんなことが役立つのか、具体的に教えていただけますか。

「水でいうと例えば、想像して欲しいんですけど、山登りに行きます、どういう水が必要でしょうってなるとしますよね。そうするとまず行動中に飲む水、飲料水ですね。あとは泊まるってなると、お料理に必要な水をすべて担いで登っていくわけなんですけど、それはどのぐらい必要なのかを知っておく必要がありますよね。

たくさん背負えば心配はないですけど、重いですから持って運べないので、自分が必要な水の量が分かるっていうことは大きいですよね。

あとは電気ですよね。電気がないと何が困るかっていうと、いちばんは明かりだと思うんですよね。夜は本当に真っ暗になっちゃうので、(山は)街の真っ暗とは全然違うんですよ、本当に真っ暗で。

停電の時は、周りの電気も街の電気も消えてしまうので、本当に暗いんですね。そういう時に必要なのはやっぱり明かりなので、登山ではヘッドライトといって頭に付けるライトがあるんですけど、それだと両手が空くので作業がしやすい。あとは歩けるんですね、行動ができる。それは災害時にも、避難する時に両手が空くのは安心ですよね。

あとは充電式のランタンのようなものであったり、ソーラーパネルが付いていて蓄電できる明かりであったりとか、そういう装備も登山の人は持っているので、停電になっても、リュックサックの中にはそれがあるんです」

●なるほど〜!

※ほかにはどんなものが必要ですか?

「あとはガスですね。燃料があればいいんですけれども、山の中ではあまり焚き火とか火を起こすってことができないので、イメージとしてはカセットコンロの小さいものっていう感じですかね。ご家庭にもカセットコンロありますよね、あれの登山版!?

もっと小ちゃくって、折りたためるものがあるんですけれども、それを使ってお料理をしてご飯を食べるんですね。そのガスの量も限りがありますので、節約しながらどうやって作るかとか、そういったアイデアも役に立つと思います」

●あとは携帯トイレですか?

「トイレは結構盲点というか、私が盲点だったんですけど、(北海道)胆振東部(いぶりとうぶ)地震の時に停電になったことで、断水になるって思ってなかったんですね。集合住宅には多いんですけど、電気でポンプみたいなもので、上の階に上げているってことが多いそうなんです。

1階の平屋では断水しなくても、集合住宅ではするっていうことがとても多くて、それを私知らなかったので、これは断水だ!と思って、どこか水道管が壊れたんだって思ったんですよね。情報も取れないわけですから、分からないまま水がない生活をしていた時に、またまた盲点だったのが、そうだ!トイレ使えないと思って。

でもその時にもまだ甘く見ていて、山に持っていく携帯トイレっていうものがあるんですけど、数が少なかったので、もったいなくて使わなかったんですね(笑)。すぐによくなるだろうみたいな甘い考えがあったので。それから携帯トイレの数を増やしまして備えるようになりました。

私はひとり暮らしだからいいんですけど、例えば家族と同居されているとか、家族とはいえ何日も在宅避難をしている場合、衛生的にもですけど、別々にした方がいいかなと思うので、在宅避難される場合は携帯トイレは、ちょっと多めに揃えておかれるといいのかなっていう風に思います」

女性のためのお役立ちグッズ

※アウトドアの道具は持っておいたほうがいいのでしょうか。

「例えば何か防災の道具を揃えるために、アウトドアの道具とか、登山の道具を買う必要は私はないと思うんですね。行かないのであれば、防災の道具や家にあるものでいいと思うんです。

私が伝えたかったのは、登山やアウトドアをやりたいっていう人がそういうものを揃えて、お出かけになって、使っているうちに防災力が上がるっていうことなので、これから始めたいなっていう方はそういうものを揃えられたらいいのかなっていう風に思いますけどね」

●特に女性向けのおすすめの道具とかはあります? これは準備しておいた方がいいよっていうようなものがあれば是非教えてください!

「もし防災のことでいうと、在宅避難をする場合には、女性だからっていう特別なものは特にないと思うんですね、お家にあるのでね。ただ避難所に行く場合は断水していると、洗面や入浴っていうのができなくなりますよね。

山では山小屋に泊まるんですけど、山小屋には水も電気もなかったりするんですね。洗面所がないっていう山小屋もあったりするので、そういう時に私たちがどうしているかっていうと、デオドラントシートであるとか、メイク落としシートであるとか、何かそういうものをお風呂代わりに、拭いて終わりっていうことが多いんですね。

それだけでも本当に全然違うので、そういうのは是非(防災リュックの中に)忍ばせていただきたいのと、あと長期にわたることがあると思うので、手袋型のシャンプーできるウェットシートっていうのかな、そういうものも防災グッズのコーナーで見たことがあるので、ああいうのはすごく便利だなっていう風に思いました」

●清潔感や快適感っていうのが、そういうものがあるとすごく変わってきますよね。

「精神的なものですね、女性は特にあると思うんですよね。普段綺麗にしていらっしゃる方とかは特に。なので、それが衛生的にっていうよりかは、精神的になるべくストレスを減らせられればという風に思います」

結局、スマホがいちばん大事!?

※この本には、おうちで出来る防災訓練の提案も掲載されています。どんな訓練があるのか教えてください。

「本に紹介したのは、例えば“避難経路ウォーキング”であるとか、日が暮れてから寝るまで電気使わないで過ごしてみようよっていう“停電ナイト”であるとか。あとはあらかじめ汲んでおいた水だけでお料理をしてみるとか。

水道の蛇口をひねらずに、水筒とかバケツとか、何でもいいんですけど、そういうものに汲み置きしていた水だけでお料理を作ってみると、お水はいつもどのぐらい使うんだなっていうこととかが分かったりとか。そういったものを載せているんですけれども、避難経路ウォーキング以外っていうのは、山で実際にやっていることなんですね。

例えば今年の夏にアウトドアを始めようとか、登山を始めようって言っていても、災害って本当にいつ起こるか分からないので。きょうかもしれないし、明日かもしれないので、一日も早くこういう経験をしてもらいたいなと思って、このコラムを書いたという感じなんですけど、お家でも類似体験できるよという意味ですね」

●いちばん持っておいた方がいいよって感じた防災グッズって何かありますか?

「私は2017年に胆振東部地震を札幌で経験しているんですけど、その時、全道ブラックアウトっていって、大規模な停電になってしまって。実際にやっぱり今までと違って本物の停電というか、計画停電ではなく本物の、復旧の目処も立っていないっていうような停電を経験した時に、本当に結局スマホが大事って思いました」

●スマホですか?

「そうですね。情報を取るであるとか、家族や友人と連絡を取るであるとか、そういったことももちろん重要だったんですけれども、例えば撮ってある写真を見るとか、音楽を聴くとか、そういう付加要素みたいなものが意外と支えになってくれたっていうのがあったんですね。

でも充電できないので、例えばそのスマホと付随する重要なアイテムとしては大容量のバッテリーであったりとか、私はソーラーパネル、携帯用の小さいものですけど、ソーラーパネルを併用して準備しておくと、便利かなっていう風には思いました。充電できないっていうのは意外と(停電に)なってみないと、頭では分かっていてもスマホの充電ができないって、結構大きなことっていうのが想像してみると分かると思うんですけど」

登山者=防災力のある人を育てる

※鈴木さんは最近、防災士の資格を取得されたそうです。資格マニアの私としてはとても気になるんですけど、どんな方たちが受けに来ていたんですか?

「受験される方は、例えば自治体の方であるとか、ビルとか施設の管理者であるとか、そういった方が多いみたいなんですけど、勉強としては防災のスキルというよりかは、自然災害の仕組みから、運営の仕方であるとか、あとは保護制度ですね。

そういったことを体系的にくまなくお勉強するという資格になります。

あとは救命救急講習を受ける必要もあるので、何か地域で災害があった時に役に立つ人材を育てるとか、そういった(防災士の)資格が役に立つってことはあるのかなという風に思います」

●今後、防災士として伝えていきたいことって何ですか?

「そうですね。せっかくお勉強したので、その知識はもったいぶらずに、皆さんにお裾分けしていきたいなっていうのがあります。

あとは私の主軸というのは山にあるので、山の魅力を伝えたり、登山の楽しさを伝えたりして、登山者を増やしてですね。それがつまり防災力が身に付いた人を育てるっていうことに繋がっていると思うので、これからも山のことをやっていきたいという風に思っています」

●リスナーさんにいちばん伝えたいことは、改めて何でしょうか?

「防災っていうと面倒くさかったりとか、後回しにしがちなんですけれど、登山とかアウトドア・アクティビティっていうのは生きる術が詰まっているんですね。なので趣味をしながら、その延長線上に防災力が上がるっていうのは一石二鳥のような気がしているので、防災って考えるのではなくて、何か楽しみながらやっていただけたらいいなっていう風に思います」

INFORMATION

『もしも・・・に慌てない 登山式DE防災習慣 お役立ちコミックエッセイ』

きょうお話していただいたこと以外にも、防災に役立つヒントが満載です。可愛くてほのぼのとしたイラストでわかりやすく解説。自分の防災力を知る鈴木さんオリジナルのチャートなども掲載。ぜひ読んでください。講談社エディトリアルから絶賛発売中です。

◎講談社BOOK倶楽部

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000345747

鈴木さんの近況についてはオフィシャルブログ「鈴木みきの とりあえず裏日記」を見てください。

◎「鈴木みきの とりあえず裏日記」:https://ameblo.jp/suzukimiki/

2021/2/28 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、茨城県常陸太田市の在来作物を守る「種継人(たねつぎびと)の会」の代表「布施大樹(ふせ・たいき)」さんです。

布施さんは東京都出身。東京農工大学卒業後、栃木の帰農志塾で農業を学び、その後、常陸太田市に移住。家族で有機農業を営む「木の里(このさと)農園」の代表でもいらっしゃいます。

「種継人の会」は、2013年頃に地元の仲間と一緒に行なった、山形の在来作物の種を守り継ぐ人々を撮ったドキュメンタリー映画『よみがえりのレシピ』の自主上映会をきっかけに発足。そして、仲間たちと一緒に、常陸太田市にどれくらいの在来作物があるのかを調べたところ、30種ほどあることがわかったそうです。

きょうは布施さんに、「種継人の会」の活動や、暮らしの根っこにある在来作物への思いなどうかがいます。

☆写真協力:布施大樹

可愛い、美味しい、在来作物

※常陸太田市の在来作物は約30種ということですが、具体的にはどんな作物があったんですか?

「常陸太田市は茨城県の北部になるんですけども、標高が数メートルから800メートルぐらいの、結構多様な地形になっていまして、元々いろんな作物が栽培できる場所なんですね。

例えば、お米ですとか、あとはこの辺はあまり知られてはいないんですけれども、日本一って言われている“常陸秋そば”の産地で、そのそばの在来種があったりですとか。

あとは小豆ですね。“娘来た”って言われている斑の模様の小豆。他にもたくさんのインゲンや大豆、芋類、菜の花のようなものですとか、あとは胡麻や、こんにゃくとか、本当にいろんなものが見つかりました」

●いろんな在来作物があるんですね! 「種継人の会」はどんな活動をされているんですか?

「種継人の会という名前の通り、地元にある在来作物の種子を受け継いでいくということが大きな目標ではあるんですけれども、最初は地元のいろんなイベントに誘われて、こんな作物があるよって提案したりですとか、そういうことをしていたんです。

在来作物を守ってきた人たちがいるんですよね。もう80代ですとか年配の方なんですけれども、そういう人たちと話しているうちに、やっぱりその人たちが守ってきたものを、もう少しこの地域の外に出していきたいなと思うようになりまして、ワークショップをやったりですとか、試食会をやったりですとか、そういった活動を少しずつするようになりました」

●在来作物の魅力って何ですか?

「多分、小尾さんも聞いたことがあると思うんですけれども、(在来作物は)栽培が難しかったりとか、あとは収穫の量が少なかったりとか、そういったことが理由で、もっと生産性の高い新しい品種に切り替わってきたという歴史が在来作物にあるんですよね。

ただ、僕自身は物事はやっぱり良い面と悪い面が両方あると常々思っています。採れる量が少なかったりする反面、見た目が可愛かったりとか、味がとても美味しかったりですとか。あとは地元の伝統的な仕事と紐づいて残ってきた作物だったりとか、そういった他にはない魅力があるのが在来作物の特徴だと思います」

種を残し、仕事を残す

※「ホウキモロコシ」という作物を「種継人の会」のサイトで見つけたんですが、これも常陸太田市の在来作物なんでしょうか?

「座敷ほうきって使われますか? 」

●祖父母の家で、っていう感じですかね(笑)。そのほうきを作るためのトウモロコシっていうことですか?

「そうなんです。厳密にはトウモロコシではないんですけれども、トウモロコシですとか、きびだんごの“高きび”ですとか、大きく分けると、もろこしっていう雑穀の仲間があります。その中のトウモロコシだったり、あと餌になる他のもろこしだったり、いろんな種類があるんですけども、その中のひとつで工芸用に作られている、ホウキモロコシっていうイネ科の牧草の一種です。

高さが3メートルぐらいになりまして、それを真夏に穂先だけを1本ずつ折り採って収穫をして、茹でて天日で乾燥させて、冬場に、農閑期にほうきを作って販売するっていう仕事が江戸の後期の頃から常陸太田市で行なわれてきました」

●布施さんはホウキモロコシの栽培方法だけじゃなくて、ほうきそのものの作り方も学ばれたっていうことですか?

「そうですね。僕たちが在来作物の調査をしていて、そのメンバーの方がこういった仕事をしてきた人もいるはずだよということで教えていただきました。その職人さんをお宅に尋ねたところ、仕事を今年で辞めようっていうことをおっしゃっていまして、その方がその当時は最後の一軒だと僕らも聞いていました。

ホウキモロコシの材料っていうのは買えるものではないんですよ。材料を購入して作ったりすることができないもので、種から育てないといけないものなんですね。

多くの工芸品っていうのは、例えば木の道具だったら木を仕入れて作ったりとか、鉄を仕入れて作ったりとかするものなんですけれども、座敷ほうきっていうのは、種を畑に6月の末ぐらいに撒いて、間引きをして土寄せをして草を取って育てて、8月の末ぐらいに収穫します。

畑で種から育てて初めて材料が作れるものなので、その種がなくなってしまうと、ほうき作りが地域から消えてしまうんですよね。

日本に何箇所も座敷ほうきの産地は今でも残っているんですけれども、各地に特徴のあるホウキモロコシの種が継承されてるんです。常陸太田には常陸太田の種子がずっと残されてきたということで、種をただ残すということではなくて、仕事を残していくことが初めてその種子の継承に繋がっていくということに気がつきました」

地域の人と一緒に

※布施さんは「木の里農園」を運営する農家さんでもいらっしゃいますが、東京のご出身です。どういう経緯で農業に従事するようになったんですか?

「元々は大学の農学部で林業の勉強をしていたんですけれども、その当時から第一次産業の現場で働きたいという希望は持っていました。大学2年の春休みに、沖縄の波照間島っていう、人が住んでいるいちばん南の島で、西表島の南に浮かんでいる島なんですけど、そこで1ヶ月ほどサトウキビ狩りのアルバイトをしました。

そこで何というか、皆さん、すごく仕事もハードですし、生活も大変な中でも地元の海と島と畑の中で、この人たちは非常に輝いて生きてるなという風に、都会人の僕は感じてしまいまして、それからやっぱり自分も一度きりの人生なので、農業を目指して生きていきたいという風に思いました」

●そうなんですね。でも農業をする場所って日本全国いろんな場所があると思うんですけど、どうしてこの常陸太田市で農業を始めようと思われたんですか?

「私自身が都会人で、農業の現実をあまりよく分かってなかったということもあるんです。

大学では林業のことですとか、環境のことを勉強していたので、その当時ですと過疎の問題ですとか、今でもありますけれども、リゾート開発の問題ですとか、そういった問題があった中で、自分は農家にはなりたいんだけれども、なるべく山の中の厳しい環境に身を置いて、そこで地域の人と一緒に自分は農業をやって生きていきたいという無謀な夢を持ちまして、現在地に就農しました」

●実際いかがでしたか?

「最初の5〜10年ぐらいは毎日が必死だったので、この土地の厳しさとか、あまり考えることもなくて、もうひたすら毎日一生懸命働いていたんですけれども・・・ふと立ち止まった時に、やっぱり山間部ですので日照時間が短かったりとか、野生動物の被害が多かったりとか、土が痩せているですとか、いろいろなデメリットがあるなっていうことにようやく気がつきました。

その反面、やっぱり自然が豊かで、水が綺麗で、空気も澄んでいて、空が高くて、もうこれ以上ないという環境で作物を育てることができるという、良い面もすごくあるなという風に今は感じています」

大切にしている3つこと

※布施さんの「木の里農園」では1年を通して、どんな作物を育てているんですか?

「うちは消費者に直接野菜をお届けするというスタイルで農業をやってますので、年間ですと、品目でいうと70品目ぐらいの野菜を育てて、その中でもいろんな品種を作るので、全部合わせると250品種ぐらいの野菜、米、麦、大豆、蕎麦、とにかくありとあらゆる作物を、私と妻と、あとは一緒に働くメンバーが3人ほどいるんですけれども、力を合わせて栽培しています」

●在来作物が多いんですか?

「地元の在来作物も作っていますけれども、私自身は、農業者としてはそれにすごくこだわっているということはないです。在来作物の重要性っていうのは先ほどお話しした通りですけれども、一方で、やっぱり現代の新しい野菜ですとか、品種改良された品種の良さっていうのも、農業者としては非常に分かっているので、そういったものも積極的に取り入れたり、外国の品種とかも作ってはいます。

ただ、やっぱりその中で、現在の優れた品種と比較しても、やっぱり輝きを失わない在来作物っていうのもあるので、うちでも積極的に栽培して、自分で毎年種を採って品種改良を試みたりとかしています。

それで消費者の野菜ボックスに入れたり、お付き合いのあるレストランのシェフに提案したりとか、この土地ではこういったものがありますよっていう、こちらからどんどんそういったものを発掘して、提案していくっていうようなこともやっております」

●消費者に直接届ける野菜ボックスには、何かコンセプトとかあるんですか?

「日々の食卓、本当に毎日の朝昼晩の食卓に普通に食べていただきたいと思っていまして、そこをすごく大事にしています。

大きく申し上げると3つ大切にしていることがあって、1つ目は“食卓の変革”って僕ら勝手に呼んでいるんですけれども、地元の田畑と繋がった食卓が増えていったらいいなっていうことを大事にして考えています。

もう1つが“持続性”ですね。サスティナビリティというのをすごく大切に考えていまして、栽培方法ですとか。農薬とか化学肥料は一切使わずに、地域の資源、例えば常陸太田市でしたら山林がたくさんあるので、そういったところの落ち葉を、本当に無尽蔵に手に入るので、大量に集めて発酵させて土作りに使ったりですとか、地域にあるものを大切に利用するということを考えています。

最後の1つが“信頼関係”ですね。消費者との信頼関係はもちろんあるんですけれども、例えば地元の自然環境との信頼関係とか、あとは、いろんなものが信頼関係で結ばれるような農園でありたいし、そういった地域を作っていきたいし、そういった繋がりが増えていくこと。僕たちはそういう世界で生きていきたいと思っているので、そういった未来を目指して農業をやっています」

繋がりを大切にしていく

※今後、農家として、また「種継人の会」として、どんなことに取り組みたいと思っていますか?

「種継人の会としましては、さっきちょっとお話が漏れてしまったんですけれども、“娘来た”っていう可愛い小豆があります。その小豆の栽培会を作って、地元の丁寧なお仕事をされている小さなケーキ屋さんですとか、レストランとか、旅館とか、パン屋さんとかいろんなところと繋がって、契約栽培をもう3年ほどやっています。

ただ種を残すということではなくて、ほうきもそうなんですけれども、ものづくりのいろんな営みと種子を介して繋がっていく、生産者と作り手が繋がっていく、そのお店に来た人がまた地元で小豆を使って、いろんな料理にチャレンジしていったりとか、そういった繋がりを増やす活動をしていきたいなと思っています」

●繋がり、大事ですね! 消費者として農家さんに出来ることはどんなことなんでしょうか?

「今の時代って農業者っていう、ものがすごくプロフェッショナルの世界になってきてると思うんですね。会社組織も増えたりですとか、それはすごく僕はいいことだと思うんですけれども、反面やっぱり食卓と農業の距離がすごく離れてしまっているのかなと思っています。

なので、例えば安全安心ですとか、農法にこだわって農産物を選ぶ方もいらっしゃいますけれども、その前に、僕が大事だと思うのは、誰がどんな思いで作ったのかっていうことを、僕らも伝えなきゃいけないし、皆さんもそういうことを知って、作物を選んでいただけたら嬉しいなと思いますね。

で、私たちも同時にどんな消費者に届けたいのか、どんな思いを伝えたいのか、作る側も意識して、お互いが繋がる努力をしていく。努力っていうんですかね・・・そういうことが楽しめるような関係性を作っていけたらいいんじゃないかなと思います」

●この番組を聞いてくださっているリスナーの方にいちばん伝えたいことは、改めてどんなことですか?

「種継人の会の活動にも関連してくるんですけれども、今すごく国際化が進んできて、労働者も外国から入ってくるし、会社の仕事も国境とかどんどん関係なくなっていく中で、やっぱり地元にある小さな仕事だったり営みだったり、そういったものの価値は、これから逆にすごく輝きが増してくるんじゃないかなと思っています。それが地域のアイデンティティだったり、日本の特徴だったり、伝統的な仕事もそうですけれども、繋がっていくと僕は思っています。

ですので、そういったものにちょっと意識を向けていただいて、少し興味を持って関わってみたり、その人たちがどんな人たちなのか会いに行ってみたりとか、そういったことをすることが、これからの時代を生きていくヒントになるのではないかなと私は考えています」

INFORMATION

「種継人の会」

布施さんたちの活動や常陸太田市の在来作物については「種継人の会」のサイトをご覧ください。

◎種継人の会のHP:https://tanetsugibito.com

「木の里農園」

「木の里農園」の人気アイテム、消費者に直接野菜などの作物を届ける「野菜ボックス」(大変人気があって、いま新規の受付はしていないそうです)ほか、布施さんが育てた野菜を扱っている小売店や食材に使っているレストランについては「木の里農園」のサイトを見てください。

◎木の里農園のHP:https://konosato.com

2021/2/21 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、世界自然保護基金「WWFジャパン」野生生物グループの「浅川陽子(あさかわ・ようこ)」さんです。

私たちはいま、新型コロナウイルス感染症の世界的な大流行パンデミックによって、大きな危機に直面しています。そんな中、先月、世界自然保護基金「WWFジャパン」が新たな感染症の発生とパンデミックを防止するために「ワンヘルス共同宣言」を発表しました。この「ワンヘルス」という言葉には、私たちの未来を左右する、といっても過言ではない、とても重要な意味が込められています。

そこで今週は、「WWFジャパン」の浅川陽子さんをお迎えし、「ワンヘルス」=健康はひとつ、という考え方、そして感染症発生の原因と予防策についてうかがっていきます。

☆写真協力:WWFジャパン

「ワンヘルス」の理念

※先月、WWFジャパンが発表した「ワンヘルス共同宣言」、その宣言の内容については、のちほどうかがいますが、まずは「ワンヘルス」の解説をお願いします。

「ワンヘルスは、ひとつの健康という意味なんですけれども、まさに人と動物、あと生態系の健康をひとつと考える概念になっています。これは人が健康であるためには、その感染症の発生原因となる自然破壊を止めて、生態系を健全に保って、動物の健康も一緒に守っていきましょうという考え方になっています」

●感染症の発生原因は自然破壊ということですが、自然が壊されると、どうして新しい感染症が発生してしまうんですか?

「新型コロナウイルスのように新しく発見される感染症の多くが、野生動物から由来したものだと言われています。これは人と動物の距離が近づくことによってウイルスが動物から人にうつるんですけれども、この人と動物の距離が近づく要因に、森林伐採とか生物多様性の損失ということが関係していると考えられているんですね。 実際ウイルスの増加と反比例するような形で、世界の森林面積というのは減少していることが分かっていて、感染症のリスクというのは熱帯雨林地域で高いということも明らかになっています」

●野生動物と人が接触してしまうと、未知のウイルスに感染してしまうということなんですか?

「はい、やはり森林破壊のために、人が森に立ち入ったり、生息地を奪われた野生動物が都市部に移動したりするということもありますし、森にアクセスしやすくなって、人が森に入って行って動物を獲って、都市部で販売するという行為の過程で、やはり動物から人にウイルスがうつってしまうという可能性があるんですね」

●森林破壊以外にも何か原因はあるんですか?

「他にも地球温暖化とか、あとは野生生物取引というのも新興感染症を発生させる原因と言われています。いま特にWWFジャパンが問題にしているものに、違法、あるいは不適切な野生生物取引というのがあります。

中国とか東南アジアにはやはり様々な野生動物が狭い檻に閉じ込められて、不衛生な状態で保管、販売されるような市場が確認されているんですね。こうした状況は、ウイルスが動物から人にうつる状況を生んで、新興感染症が発生しやすい要因のひとつとなっています」

毎年発生する新しい感染症

※新興感染症は、新型コロナウイルス感染症のほかに、過去にも同じようなことは起こっていたのでしょうか。

「みなさん、記憶に新しいと思うんですけれども、SARSとかMARS、あとはエボラ出血熱といった病気も新興感染症のひとつだと言われています」

●毎年のように新しい感染症が発見されているような気もするんですけれど、これって本当なんですか? どういう状況なんですか?

「毎年3〜4つの新しい感染症が確認されているような状況で、大体それらの70%が動物から由来していると言われています」

●毎年3〜4つは結構な頻度ですよね? やはり動物がウイルスを媒介しているんですね。

「はい、動物から動物、そして感染した動物から人へウイルスが伝播した事例っていうのも確認されています。実際に先ほどお伝えしたエボラ出血熱はコウモリからゴリラ、ゴリラから人間へ感染したと言われていますし、SARSもコウモリからハクビシンという動物にうつって、人間に感染したんじゃないかと考えられています」

●ウイルスによっては、人に感染するウイルスと感染しないウイルスがあると思うんですけれども、こうやって人にも動物にも感染してしまうウイルスっていうのはどれくらいあるんですか?

「世界保健機関WHOによると現在、人に感染が確認されたウイルスは200種以上あると言われています。さらに野生動物は、まだ確認されていないウイルスを持っていると言われているんですけれども、そのうち人間に感染する可能性があるよ、と言われているウイルスは80万種を超えるとも言われていて、まだまだ新しい感染症が出てくる可能性は十分にあるなと心配しているところです」

●その数を聞いてしまうとちょっと恐ろしいですね。でもすべてのウイルスが悪ものではないんですよね?

「そうですね。実際に、ある動物には無害であっても、他の動物に有害なウイルスというのもあります。やっぱり様々な生き物がバランスよく関わって生息している、いわゆる健康な生態系っていうのは、ウイルスが特定の動物の中だけに留まって大人しくしているので、私たちにそんなに被害が及ぶことはないと考えられています」

海外青年協力隊でインドネシアへ

※浅川さんは2018年にWWFジャパンに入ったそうですが、何か入るきっかけがあったのでしょうか。

「実はですね、その前にもうWWFジャパンでアシスタントとして働いていたことがあって、その後、運よくインドネシアにJICAの青年海外協力隊で派遣していただき、2年間インドネシアの国立公園で働かせてもらいました。

そこで結構、緑に毎日触れる機会がありましたし、自然が本当に豊かな国なので、いろんな生き物を見ることもできて、改めて環境の大切さ、あとは美しい地球の素晴らしさっていうのも感じて、もう一度自然環境に携わる仕事がしたいなと思いまして戻ってまいりました」

●2年間は具体的にどんなことをされていたんですか?

「私は国立公園で主にコミュニティ開発と環境教育という2つの仕事をしていたんですね。

実際に国立公園の問題として、現地の方々が農業とか、あとは採取のために森に入ってしまうという問題があって、どうしたらその人たちが森に目を向けずに、むしろ森を守るような取り組みをしてくれるかなっていうところを、現地のスタッフと一緒に考えながら、代替産業を作るような取り組みをしていました。

環境教育は現地の小学校、中学校に行って、環境の大切さを授業するというような活動をしていました」

ワンヘルス共同宣言

※ここまでのお話で、感染症の発生原因が森林破壊や野生動物の取引などにあるということを、みなさんと共有できたと思いますが、それでは、どうすればいいのか・・・。

先月、WWFジャパンが発表した「人と動物、生態系の健康はひとつ〜ワンヘルス共同宣言」の中にそれは示されています。ここで「ワンヘルス共同宣言」について詳しく教えてください。

「ワンヘルスは人と動物と生態系の健康をひとつと考えますよ、というお話をしました。実際に人の健康を守るのはお医者さん、動物の健康を守るのは獣医師さんだったりするわけですけれども、そういう人たちと、生態系を守るような環境保全団体が一緒にこのワンヘルスに取り組んでいこうという思いで、このワンヘルス共同宣言というのを作らせていただきました。

その宣言の中では、ワンヘルスの3つの要素をそれぞれ専門分野の問題だけに取り組むんじゃなくて、他の分野との重なりとか、課題といったものを一緒に、視野を広げて考えていきましょうというものになっています」

●具体的にはどんなことに取り組んでいくんですか?

「これからどういうところに課題があって、どういう連携が必要なのかということを、みんなで話していこうというところなんです。

例を挙げると、WWFジャパンはいま、野生動物を捕獲してきて販売するようなことが、実は新興感染症の発生に影響しているということで、心配しているわけなんですけれども、日本には海外の生きた動物を輸入して販売するような、エキゾチックペット市場というのが存在しているんですね。

例えばカワウソとか、フクロウとか、トカゲとか、そういったものがエキゾチックペットと言われているんですけれども、こういったペットは、やっぱりブームによって、輸入される動物の種類とか取引は日々変わっていきます。

もちろん輸入する上で、本当にその動物が安全なものなのか、公衆衛生上問題ないのかということを法律で厳しく定めているわけですけれども、この輸入規制については、長年見直しがされていないような感じです。

なのでこういった規制についても、私たち環境団体はペットブームや取引状況に関する、持っている知見を情報提供する。で、感染症の専門家とか、獣医の方々には逆に感染症のリスクの点から情報をいただいて、それぞれが取るべき対策とか、課題を共有すれば、適切な規制とか施策が作れるんじゃないかなと思っています」

●いま、新型コロナウイルスに効果のあるワクチンや薬の開発も急務とされていますけれども、開発とか製造には莫大な費用がかかりますよね。一方で新興感染症の予防には、それほど費用はかからないということなんですけど、それは本当なんでしょうか?

「昨年秋に発表された科学レポートによると、パンデミックによって被る被害額の100分の1で予防できると推計されています。生態系の健康が新しい感染症の発生にものすごく関係しているので、やはり私たちは予防のところ、生態系保全っていうものに力を入れていく。で、そのコストは実はワクチンよりも削減可能じゃないかと考えられています」

修復できるのは人間しかいない

※新型コロナウイルスの猛威によって、いま世界は大変な状況になっていますが、その原因は私たちにあるんですね。

「そうですね。新興感染症、新しい感染症の発生っていうのは過去50年ですごく急増しています。残念ながら私たちの、人間の活動の影響を受けて、生態系の損失も同時に進んでいる。つまり私たちの環境への負荷が、地球にものすごく大きな影響を与えていると考えられます」

●人間の活動がそんなに大きく関係しているんですね。壊してしまった自然とか環境を修復できるのは、また人間しかいないですよね?

「そうですね。感染症のパンデミックは、自然破壊とか、あとは(野生生物の)取引とか、人の手で行なわれた行為によって引き起こされているのであれば、やっぱりその危機も必ず人の手で防ぐことができると私は考えています。

ですから人と動物の健康に配慮して、持続可能な共生社会っていうんですかね、そういうものの実現に向けて、いま一度、自然とか野生動物との付き合い方を見直していくことが重要じゃないかなっていう風に考えています」

●本当にそういう意味ではワンヘルスっていう考え方をみんなで共有して、その理念のもとに行動していくっていうのが大切になってくるんですね。

「はい、新型コロナウイルスも発生源が海外であったことから、ウイルスの発生がその国の問題であると、そういう風に感じている人もいるかもしれません。

でも私たち日本人が森林破壊によって得られた木材製品を使っていたり、アジアの不適切な市場で販売されている動物が、ペットとして日本に輸入されている可能性というのは十分にあります。自分たちの消費、生活というものが、野生生物の生息地の感染症リスクを高めているかもしれないんですね。

環境に配慮した製品を選んだり、むやみに野生生物を欲しがらないといったライフスタイルの見直しは海外の生き物を守る、そして自分たちの健康を守ることに繋がっているということを認識していただきたいと思っています」

INFORMATION

「人と動物、生態系の健康はひとつ〜ワンヘルス」

新興感染症の発生とパンデミックを防ぐために、まずは「ワンヘルス」という考え方を共有しましょう。そして次のステップはライフスタイルを見直すこと。買い物をする時、環境に配慮した製品を選ぶだけでも人や動物、そして生態系の健康につながるということを意識しておきたいと思います。

「ワンヘルス」について、詳しくはぜひWWFジャパンのオフィシャルサイトをご覧ください。この番組のホームページにリンクをはっておきます。

◎WWFジャパンのHP:https://www.wwf.or.jp/tags_k_829/

2021/2/14 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、環境活動家の「露木志奈(つゆき・しいな)」さんです。

露木さんは2001年生まれ、横浜市出身。通っていた幼稚園の影響もあって、幼い頃から自然が大好き。中学生の頃は英語が苦手だったそうですが、英語を話せるようになりたいという本人の希望から、インドネシアのバリ島にあるインターナショナル・スクール「グリーンスクール」に単身留学。

2018年にはポーランドで開催された気候変動に関する国際会議COP(コップ)に「グリーンスクール」の仲間たちと参加。帰国後は慶應大学・環境情報部に進学。現在は休学し、環境活動家として活躍されています。

きょうはそんな露木さんに活動への熱い想いや、彼女が通っていた世界最先端のエコスクールといわれているバリ島の「グリーンスクール」のお話などうかがいます。

☆写真提供:露木志奈

大事なのは、ひとりでも行動すること

※去年の11月から始めた講演活動は、全国の小中高、時には大学に招かれて、主に気候変動について講演しているそうですが・・・ほかにはどんなお話をするんですか?

「もちろんマイクロプラスチックって言われる、海に流れてしまっているプラスチックが波とか、太陽の熱とかによって分解されて、目に見えないくらいまでの小さなプラスチックになっているってお話も、もちろんさせてもらっているんです。

あとは自分がインドネシアのボルネオ島にある熱帯雨林に行ったことがあって、そこって(アブラヤシから採れる)パームオイルって言われる、世の中で結構何にでも使われているような植物油があるんですけど、(そのアブラヤシを植えるために)伐採されている森を実際に見て、自分で植林をしに行ったりとかっていうのがあったので、自分にしか話せない内容っていうのを届けています」

●熱帯雨林などのそういった現場をご覧になって、具体的にどんなことを学生さんたちに伝えていらっしゃるんですか?

「熱帯雨林については、自分が直接行ったことがあるので、まず普通の植物と熱帯雨林の違いについてお話しさせてもらっています。

その上で日々、自分たちが消費しているものの中に、その原材料に(パームオイルが)使われているっていうこと、どういうものに使われているのかっていう説明をします。で、買う時に後ろの(ラベルに書かれている)材料を見て、無意識な選択じゃなくて、意識した選択っていうのがとても重要になっていくっていうことを、具体的にお話しさせてもらっています」

●気候変動については、どこにいちばんポイント置いてお話しされているんですか?

「いちばんポイント置いているのは、自分たちが行動するっていうことがすごく大事っていうこと、最も重要なこと、ってお話ししています。

ひとりが行動するって、意味がないって思っちゃうことがすごくあるし、私も実際にそういう風に思っていた時もあるんですけど。でも、みんながそう思っているからこういう問題が解決していかない。誰かが解決してくれるってみんなが思っているから解決していかないなって思うので、ひとりひとりの日々のアクションがすごく大事っていうことを、最終的なメッセージとして伝えさせてもらっています」

同世代にメッセージを届けたい!

※講演を聴いた生徒さんや学生さんたちの反応はどんな感じですか?

「学校にもよるし、学年にもよるし、本当に人それぞれなんですけど。もちろん本当に人生が変わりましたっていう風に言ってくれる人もいるし、自分の将来と環境っていうのは同じこと、考えるっていうのは全く同じことだから。

今までは環境は環境、自分は自分っていう風に捉えていたけれども、そのふたつっていうのは全く同じことなんだって思ってくれる生徒さんもいらっしゃったりとか。

あと先生は、毎日その生徒さんと関わっている中で、私が講演させてもらったあとに、反応をやっぱり見てくださっているんですけれども、この前、静岡の方で講演させてもらった学校で、校長先生が“僕はこの学校で2年ぐらい勤務させてもらっているんですけど、あんなに生徒の目が輝いているのは初めて見ました!”って言ってくれて。

確かにその学校、講演が終わったあとに私の周りに(生徒さんが)30人ぐらい集まってきてくれて、ずっと質問してくれて、そのあともお母さんのアカウントを使ってインスタグラムから質問をさらにくれたりとか」

●へ〜! SNSなども活用しながらいろいろされているわけですね!

「そうですね。私は基本的にいちばん多いのはインスタグラムを通して発信はさせてもらっているんですけど、でもこっそりYouTubeとかもやっています」

●やはり学生さんたちにとっても、歳の近い方が話してくださるっていうのも大きいのでしょうね。

「そうですね。私と同世代の子たちにお話を届けたいって思ったのも、やっぱり同世代である自分が話すことによって、メッセージがより深く、強く伝わるかなって期待しているのが、いちばんの理由で、学生の方にお話をさせてもらっています」

グリーンスクールよりサバイバルだった幼稚園!?

※露木さんが環境活動家として活動するようになったのは、世界でいちばんエコなスクールといわれているインドネシア・バリ島にある「グリーンスクール」で学んだことがきっかけ。その学校では、環境のことなどを学べる授業がたくさんあったそうです。具体的に、どんなことを学んだんですか?

「授業は結構様々で、数学とか理科とか社会とかっていう、日本にもあるような教科も、もちろんあるんですけど、それとは別に面白い授業もたくさんあって。

例えば音楽を作るっていうDJのクラスがあったりとか、あとはチョコレート・メイキングっていって、毎日チョコレートを自分たちで作って、ただ作って食べるっていうだけだったら授業にならないので、どういう風にビジネスをするかを学ぶっていうことをやっていました。

あともうひとつ。グリーンスクールは幼稚園から高校まであるので、高校生の場合だと全部選択授業なんですね。大学みたいな感じで好きな授業を選べるんですけど、その中でもし好きじゃない授業があったりとかしたら、自分で授業を作ることもできるんです。

私の場合は高校1年生の時から自分で化粧品作りをやっていましたね。インデペンデント・スタディっていうんですけど、独立的に勉強するっていう授業を作る枠があって、そこで化粧品をずっと作っていました」

●本当にグリーンスクールって英語だけじゃなくていろんなこと学べるんですね。

「そうなんですよ」

●もともと子どもの頃から自然っていうものは近くにあったとか、お好きだったんですか?

「そうですね。今まで自然に触れることがなかった人がグリーンスクールに行って、急に環境に関心を持つってなかなかないと思うんですけど、私の場合は小さい時から、幼稚園の時もトトロ幼稚舎っていう磯子区杉田にある幼稚園に通っていました。その幼稚園もなかなかユニークで、お昼ご飯って普通、幼稚園って出してくれるじゃないですか。トトロ幼稚舎は飯盒でご飯を焚くんですよね、木を燃やして」

●えぇ!?

「それを幼稚園生がやって、あとは普通に包丁を持って料理とかしていました」

●そうなんですね〜。もうその頃からいろいろなものが芽生えていたわけですね。

「そうですね。卒業遠足とかも、箱根八里、30キロ歩くような幼稚園なんですよ」

●へぇ〜! そうだったんですね! じゃあグリーンスクールに特に抵抗というか、そういったものはなかったわけですね。

「そうですね。幼稚園の方がサバイバルだったなと思っています(笑)」

グリーンスクールで学んだ3つのこと

※世界最先端といわれているエコスクール「グリーンスクール」に通って、ご自身の中でいちばん変化したことってなんですか?

「これは結構よく聞かれることだったので、どういうこと学んだのかなって、やっぱり振り返らないと具体的に言語化って上手くできないじゃないですか。だからまとめたことがあって。

3つあるんですけど、ひとつ目が、まずは“人数分の答えがある”っていうこと。数学みたいに1+1=2みたいな、みんなが共通で同じ答えを持つっていうことは、世の中に出た時になかなかなくて、みんな人それぞれ意見とかも違うし。

それって育った環境だったりとか、話している言語とかによって、全く同じものを見ていても見方とかがそれぞれ違う。だから人数分の答えがあって、みんなそれぞれで合っているんだよっていうことを、グリーンスクールに行って学んだっていうのがひとつ。

ふたつ目が“ないものは自分で作る”っていうこと。私の妹が、2歳下の妹なんですけど、私が高校1年生で、妹が中学2年生の時に、お年頃だったっていうのもあって、市販の化粧品を買いに行ったんです。そこでナチュラルって書いてあるものを買ったんですね。

で、すごくワクワクしてお家に帰ってきて、その化粧品を試した時に、私の肌は何ともならなかったんですけど、妹の肌がものすごく荒れちゃって。その時に私は、あれ? でも化粧品にナチュラルって書いてあるじゃんって。商品の裏って原材料が書いてあるじゃないですか。その時にできることって原材料を見て、何が入っているのかって調べるぐらいだったので、最初はそれをやっていたんですけど。

でも調べていった時に、日本っていう国にナチュラルとかオーガニックとか、無添加って言われる言葉の定義がしっかりと定められてないから、マーケティング・ワードとして使われちゃう場合もあるんだなって。だからそういう言葉=100%安全じゃないんだなって思ったんですよ。

あとは動物実験のことだったり、日本のプラスチックのリサイクル率の話だったりを知っていく中で、妹のために信用して使える化粧品がないなと思って、そこから自分で作りました。だからないものは自分で作るっていうのはそこで学んだことです。

3つ目が“大人になるまで待たなくていい”ってこと。これは学校から学んだとか、先生から学んだっていうわけじゃなくて。

同い年の女の子でマラティっていう子がいるんですけど、そのマラティっていう女の子は今“バイバイ・プラスチックバッグ”っていう NPOを運営している子です。その子は普通にバリで育った女の子で、妹にイザベルっていう女の子がいる姉妹なんですね。

そのふたりは自分たちが育ったバリ島にゴミが溜まっていくのがすごく嫌だったから、最初はふたりでゴミ拾いをしていたみたいで。でもゴミ拾いってずっとやっていてもゴミはなくならないじゃないですか。ゴミが出る量を減らしていかないとゴミってやっぱりなくならないから、それに気づいたふたりは、とにかくゴミの中でもプラスチックバッグを減らしていきたくて。

結局署名を集めて、国の法律を変えていかなきゃこの問題は根本的に解決しないと思ったみたいで、最終的にそのふたりが法律を変えたんですね。

そのふたりが直接(“大人になるまで待たなくていい”と)言っていたっていうことではないけれども、行動で示してくれているっていうか。法律を変えるってすごく大きなことにも聞こえるし、普通だったら政治家がやるとか、大人になってからそういう関連の仕事をして、みたいなイメージあると思うんですけど、そんなの関係なくて、もし目の前に変えたいものあるんだったら、別にいつでもやっていいんだよっていうことを、それが可能なんだよっていうことを、行動で示してくれていて、私は“そういうことか!”って思いました」

人の心を動かすのは情熱!

※露木さんは2018年に「グリーンスクール」の仲間たちと気候変動に関する国際会議COPに参加した時に、スウェーデンの環境活動家「グレタ・トゥンベリ」さんの講演を聴いたそうです。彼女の存在にインスパイアされるし、刺激を受けるともおっしゃっていました

今後も環境活動家としての活動を続けていくと思うんですけど、学校で行なう講演で心掛けていることはありますか?

「情熱を伝える、情熱を持って話をするっていうことですかね。

やっぱりデータとか数字とかを伝えても、もちろんそれで危機感を持ってくれる人もいるけれども、話している人がどれぐらい本気でこの話をしていて、どれぐらい危機感を持っているのかって、やっぱり話し方だったりとか、情熱がどれぐらいその言葉に含まれているのかっていうことなんじゃないかなっていう風に思っていて。どの歳の人でもいちばん最後にやっぱり人の心を動かすのって、情熱なんじゃないかなって思っています」

●この番組を聴いてくださっている、特に10代から20代のリスナーさんにいちばん伝えたいことってどんなことですか?

「私は今まで、いろんな挑戦とか体験をさせてもらえるような環境にいたんですけど。でも、やっぱり学んだことって、今やりたいことを今その時にやるのがいいなってすごく思っています。

大学も普通だったら高校を卒業して行くっていうのがパターンで、みんなそのまま大学を卒業するっていうのが当たり前で、普通で、って思っているとは思うんですけど、私は大学よりも優先したいものがあったから、今は休学をして講演活動をしています。

必ずしもみんなと同じように行動とか考えとかを持たなくてもいいし、自分の考えとか何か今やりたいこととかがあるんだったら、それを大切にしていってほしいなって。必ず出来るので !」

INFORMATION

露木さんはインスタグラムやYouTubeでも定期的に発信しています。YouTubeではエシカル商品やハチドリ電力、あとビーガン料理なども紹介。ぜひチェックしてください。

◎露木志奈さんYouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnpCdNkwmJSdFpxMkQWReqw

◎露木志奈さんインスタグラム:https://www.instagram.com/shiina.co/

露木さんにうちの学校にも来て欲しい、講演をやってほしいと思ったかたは、露木さんのオフィシャルサイトにアクセスして、「コンタクト」からお問い合わせください。

◎露木志奈さんHP:https://www.shiina.co/