2025/4/27 UP!

◎やまとけいこ(山と旅のイラストレーター)

『水と命がキラキラ、黒部源流に魅せられて』(2025.4.27)

◎松下隼士(観測専門エンジニア)

『北極圏スバールバル諸島の観測拠点「ニーオルスン」〜小さなコミュニティに人類を救うヒントがある!?』(2025.4.20)

◎植田全紀(一般社団法人「日本フードリカバリー協会」の代表理事)

『シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第25弾! 食品ロス編〜日本フードリカバリー協会の取り組みに注目!』(2025.4.13)

◎風間深志(冒険ライダー/地球元気村の大村長)

『「ザ・フリントストーン」が放送34年目に突入! 番組のシンボル、風間深志さんに期待の新人、難波 遥が直撃インタビュー!』(2025.4.6)

2025/4/27 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、山と旅のイラストレーター「やまとけいこ」さんです。

やまとさんは愛知県生まれ。高校1年生の時に学校登山で、北アルプスの蝶ヶ岳(ちょうがたけ)に登り、頂上から見る穂高(ほたか)の山々、そして満天の星空に魅了され、山の虜に。武蔵野美術大学在学中はワンダーフォーゲル部に所属。

卒業後はイラストレーターや美術関連の仕事をしながら、2003年から黒部源流の薬師沢小屋などの山小屋で働き始め、シーズンオフは絵を描きながらの海外ひとり旅をスタート。

2020年には、通い慣れた富山県に移住。2021年からは、夏山シーズン中は薬師沢小屋の支配人、オフは街で絵を描くなどの仕事をされています。

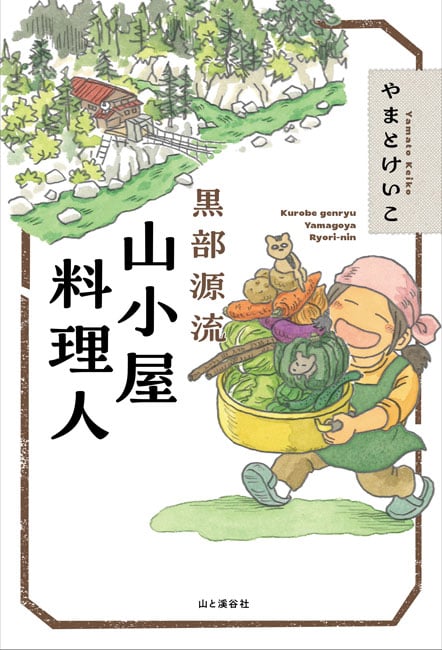

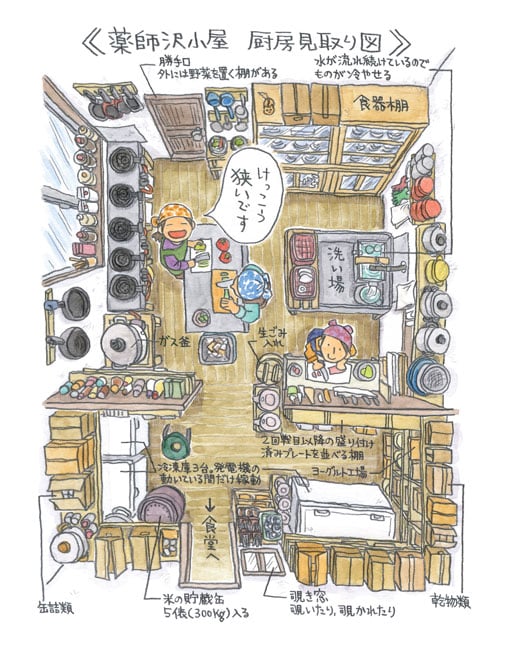

そして先頃、その小屋の料理人時代のエピソードをまとめた本『黒部源流 山小屋料理人』を出されました。この本は、山岳雑誌「山と渓谷」に連載していた、薬師沢小屋の厨房での出来事を書いた人気エッセイを書籍化したものです。

きょうはそんな やまとさんに、山小屋ならではの料理人の仕事や、人気のメニューのほか、水と命にあふれる黒部源流の魅力などうかがいます。

☆写真&イラストレーション:やまとけいこ

薬師沢と黒部川の出合いに建つ

※まずは、この本の舞台になっている薬師沢小屋(やくしざわごや)はどのあたりにあるのか、教えてください。

「富山県を流れる黒部川という川があるんですけれども、その川のもっともっと上流のほうに、遡ったところにある山奥の小屋です」

●首都圏から行こうと思ったら、どういうルートで、どれくらい時間がかかりますか?

「今は新幹線が通じていますので、東京から富山まで行って、夏の間は折立(おりたて)登山口というところまでバスが通じています。その登山口までバスに乗って、そこから登山が始まります。

標高1350mの折立という登山口から約1000m登ると、太郎兵衛平という山小屋があるんですけども、そこまで登って、そこから少し下って谷底の1920mに薬師沢小屋があります。6時間から8時間ぐらい歩くと到着します」

●かなり歩くんですね! ちなみに薬師沢小屋は例年、いつ頃からいつまで営業しているんですか?

「例年、7月1日から10月1日頃までの営業になっています」

●最大で何人くらい宿泊できるんですか?

「現在は、ひとり一畳のスペースということで50人程度ですね。コロナ以前はほんとに人数制限がなくて、120〜130人くらいで、ひとつの布団をふたりで使うような状態でした(苦笑)」

●そんなに宿泊できるんですね! スタッフの数はどれくらいなんですか?

「シーズン通してだいたい3人で、お客さんが増えてくると4人、5人と増やして対応しています」

●薬師沢小屋は、どういったロケーションにある山小屋なんでしょうか?

「名前の通り、薬師沢という川とそれから黒部川の本流、その川と川がぶつかったところを“出合い”と言うんですけれども、薬師沢と黒部川の出合い、その三角形になったところに建っている山小屋です。川から大体5〜6mぐらいの高台に小屋は建っています」

山小屋料理人の仕事は「食料の管理」!?

※新しい本『黒部源流 山小屋料理人』には、登山客のために食事を作る料理人としての奮闘ぶりが載っています。本を読んでびっくりしたのが、食材の運搬はヘリコプターで行なうんですね?

「はい、ヘリコプターで食材だけでなく、燃料やみなさんが飲む飲み物とか、その他すべての物資をヘリコプターによって輸送しています」

●すごいですね~。ワンシーズンに何回ほど運んでもらうんですか?

「薬師沢小屋ではヘリコプターでワンシーズンに3回、だいたい月に1回の割合で物資を送っていただいています」

●1回で運ぶ量というのはどれくらいですか?

「ワンシーズン3回なんですけれども、やはり小屋を開けた1回目の物量が多くて、だいたい1回に2〜3トンぐらいが4〜5便来ます。2回目、3回目は1便とか2便とかで、主に食材や足りない飲み物とかそういったものになりますね」

●天候次第ではヘリコプターが飛ばないこともありますよね?

「もちろん自然の中のことなので、天気が悪い時が続いて、特に1回目のヘリなどは梅雨の期間になりますので、なかなかヘリが飛べない飛ばないというようなことは多々あります」

●そうすると、残りの食材が減っていったらハラハラしませんか?

「はい、まぁ〜ヘリが1週間ぐらい飛ばなくても大丈夫なぐらいの物を(小屋に)上げているんですけれども、それを過ぎて、いろんな都合で1週間飛ばない、2週間飛べない、そうなるとじゃんじゃん物が減っていって、最終的には下から背負って(食材などを)持って来てもらうこともあります」

●本を読んで感じたんですけど、山小屋料理人は食料の管理がとても大事な仕事なんですよね?

「月に1度のヘリコプターなので、とにかく生鮮食料品ですね。お野菜とかそういったものの管理などがとても大変です。

冷凍庫はあるんですけれども、発電機が朝と夕方に回している関係で、日中電気が通っていないので冷凍庫がないんですよ。冷蔵庫で野菜を保管することができなくて、できるだけ涼しい所に並べたりとか・・・でも動物が来て食べてしまうかも知れないから、箱の中にいれて様子を見ながら大切に使っています」

●動物に食べられてしまうこともあるんですね?

「そうですね。毎年のようにちょっと油断をすると、ダンボールの小さな隙間からもぐり込んで、中の物をかじってみたりということはあります。かじられないように蓋をきちんとして、上に重しを乗せたりとか、そういったことはいろいろやっているんですけれども、なかなかお互い知恵比べのようなところはあります」

●一体どんな動物に食べられちゃうんですか?

「主に小動物と言われる、山にいる小さいネズミとか、あとはヤマネと言って、森の木の洞(ほら)とかに本来棲んでいる生き物なんですけれども、山小屋は雨もしのげるし、人が来れば食料もあるので、うちの薬師沢小屋にはヤマネがたくさん棲み着いています。夜になると食べ物のところに行って、何か食べる物はないかな~という感じで(食料を)食べられてしまうことがあります」

定番は「豚の角煮」!

※一日、多い時で何人分の食事を用意するんですか?

「今はコロナ以降、完全予約制になったので50食ぐらいなんですけれども、以前は本当に込み合う週末の頃とかは120〜130人分ぐらいは作っていました」

●人気の定番メニューだったり、代々受け継がれているメニューってあるんですか?

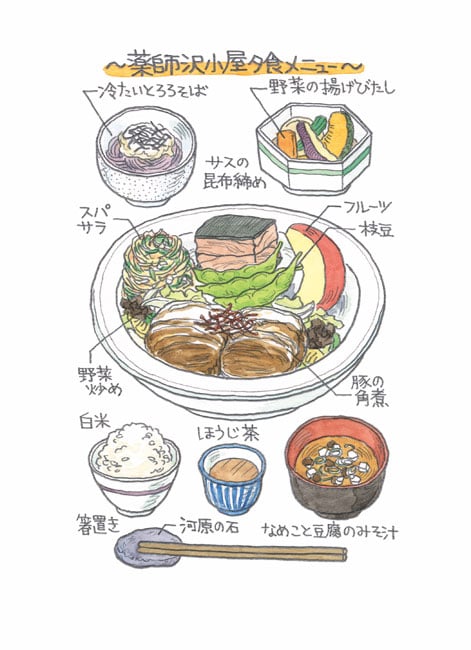

「薬師沢小屋では、メイン・メニューが豚の角煮になっています。だいたい4時間ぐらい、コトコト煮たものをメインにしているんですね。あとは、薬師沢小屋はほかの稜線にある山小屋と違って、とても冷たいお水が豊富なので、夕食に冷たいお蕎麦を付けています」

●あ~食べたいですね~。そういったご飯を作る山小屋料理人の1日のスケジュールは、どんな感じなんですか?

「山小屋は、みなさん朝、出発されるのがとても早いです。お客様の朝食が5時なので、従業員は4時に仕事を始めて、お客様に召し上がっていただいて、そのあと片付けをして、従業員は朝食を取ります。

で、8時ぐらいにミーティングした後に掃除ですね。布団を畳んだり、ぞうきん掛けしたり、そういうようなことをして、9時半過ぎぐらいに終わって、少しお茶して、10時ぐらいになったら、今度は夕食の仕込みと昼食を食べたいというかたの対応をします。

従業員は昼食を12時頃に食べて、1時ぐらいには全員仕事を一旦終わりにして、厨房の人たちは1時から3時ぐらいまでは休憩時間です。

私は今支配人で、そのぐらいの時間から受付に座って、お客様の対応が始まります。3時ぐらいに厨房の子たちは夕食の準備を始めて、夕食が5時、バタバタと夕食が終わって片付けやなにやらをして、従業員ご飯が7時で、8時消灯です。健康的ですね(笑)」

(編集部注:山小屋のスタッフは、シーズン中は基本、お休みの日はないそうです。それでもお天気が悪くて、お客さんが少ない時は半日休みにするなど工夫して、休む時間を取ってもらっているとのこと。やまとさんは、今は支配人ですから、一緒に働くスタッフへの気配りも欠かせない立場なんですね)

黒部源流が世界でいちばん!

※山小屋の仕事があるとはいえ、黒部源流に毎年行きたくなるのは、どうしてなんですか?

「そうですね~、本当に、本当に! 素敵なところなんですよ! 私、世界のいろんな所に行ったけれど、やっぱりここがいちばん好きというぐらい・・・。

好きな理由は、とにかく綺麗な水が常にザーザーと目の前を流れていて、高い山に登ると植物はほとんど生えていないんですけれども、標高1920mのこの谷の底は植物だったり、あとは生き物の匂いがたくさんしたり・・・。

そして私はイワナ釣りが好きなんですけれども、大好きなイワナが川の中にたくさんたくさん泳いでいます。ここに来ると毎年、わぁ~嬉しい!って思います」

●素敵ですね~。人間は自然に育まれているな~と感じますか?

「山小屋で働いて、まあ忙しくはしていますが、外に出ると人工物がなくて、育まれているというか、自然の一部なんだな~という、そういった気持ちになります。私もこの中の断片のような、たくさんたくさんある命の中の一部だな〜と感じます」

アイスクリームとお寿司!?

※営業期間を終えて、山小屋を閉め下山し、街に戻るとどんな気持ちになるんですか?

「3か月ぐらいいると、そろそろ山を下りたいかな~というような気持ちになってきますね(笑)。寒くなってきて、雪もちらつき始めて、そろそろ小屋終いの頃だな~と思って、街に下りてくるというか下山すると、まず最初にアイスクリームを食べて、その日の夜は寿司屋さんに行ってお寿司を食べて(笑)、そうすると翌朝からはすっかり街の人間に戻っています。ちょうど旅をして帰ってきたような感じですね」

●(街には)また違った良さもあるんですかね?

「はい、そうですね。暮らすのは街が楽だと思います。蛇口からお湯が出てきたりとかウォッシュレットがあったりとか、わぁ~なんて快適なんだろうと思います」

●私たちの当たり前が素晴らしいことなんですね。

「本当に素晴らしいことです。ありがたいことです」

●やまとさんが今年、薬師沢小屋に入るのはいつ頃の予定なんですか?

「また6月の末に入って、7月1日の営業前に、小屋にお客様を泊められるように準備をします」

●やっぱり今は、早く行きたい! 待ち遠しいという気持ちですか?

「そうですね。意外と楽しみな反面(薬師沢小屋の)責任者なので、今年も上手くいくかな~とか、今年のスタッフはどんな人が来るかな~とか、ちょっと気の重い部分もありつつ、ただ小屋に実際入ってしまったら楽しい! というような感じです」

●楽しみですね~。そして今年も夏山シーズンがやってきますよね。薬師沢小屋の支配人として楽しみにしていること、伝えたいことがあればお願いします。

「山だけではなくて、自然の中に自分の身を置くと、先ほども言ったように自分も自然の一部なんだな~ということに気づくんですよ。

自然の風景って美しくて、ほんとうに命がキラキラキラキラしていて、美しい自然の一部、自分も本当にそういった存在なんだなって、自分のことも大好きになれると思うんです。

人間が本来持っている当たり前の活動をしたりとか、ご飯を食べたり寝たりとか、そういったことが本当に大切なんだなという、そんなことを持って街に帰って、仕事でストレスが溜まったり、いろいろ大変だけれども、そういった元気を、山とか自然の中に来て、持って帰って、また頑張ってもらえたらいいな~と思います。

たくさんの人が黒部の源流を、この本を読んで想像していただいたり、実際に来られる人は来ていただいたりして、たくさんの人から、こんな場所があるんだ! 本当に嬉しい場所があるんだな~っていうことを思ってもらえるだけで、ずっと黒部の源流が大切にされるんじゃないかなと思っています」

INFORMATION

やまとさんが先頃出された本をぜひ読んでください! 限られた食材をやりくりしながら、美味しい食事をお客さんに提供する山小屋料理人の奮闘ぶりが手に取るように分かります。ユーモアあふれるイラストがこれまた、いいです! 個性的なスタッフも登場しますよ。さらに食材に紐づくレシピも満載です。

山と渓谷社から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎山と渓谷社 :https://www.yamakei.co.jp/products/2824330840.html

本の発売を記念してイラストの原画展が開催されます。

モンベル御徒町店で5月25日から30日まで。原宿のfinetrack TOKYO BASE(ファイントラック・トーキョー・ベース)で6月1日から8日まで。いずれも初日にトークイベントとサイン会が予定されています。参加は無料、事前の予約も必要ありません。ぜひご参加ください。

詳しくは、山と渓谷オンラインのサイトを見てください。

◎山と渓谷オンライン :

https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=7930&pview=1

薬師沢小屋のサイトは以下になります。

2025/4/27 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. 晴れたらいいね / Dreams Come True

M2. RIVER DEEP, MOUNTAIN HIGH / CELINE DION

M3. MOVE ON UP / ANGÉLIQUE KIDJO AND JOHN LEGEND

M4. WORK TO DO / AVERAGE WHITE BAND

M5. ヒカリへ / miwa

M6. THE RIVER OF DREAMS / BILLY JOEL

M7. キラキラ / 小田和正

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/4/27 UP!

5月4日

ゲスト:東北学院大学・准教授「目代邦康(もくだい・くにやす)」さん

地形と自然地理学の専門家に、地形が人間に与える影響や、九十九里浜が出現した地形的な要因などうかがいます。

5月11日

ゲスト:「都市森林株式会社」と「街の木ものづくりネットワーク」の代表を務める

「湧口善之(ゆぐち・よしゆき)」さん

公園の樹木や街路樹を木材として活用する「都市林業」をクローズアップ! その課題や可能性に迫るほか、地域の人たちと取り組む植樹活動のお話などうかがいます。

2025/4/27 UP!

<「やまとけいこ」さん情報>

2025年4月27日放送

やまとさんが先頃出された本をぜひ読んでください! 限られた食材をやりくりしながら、美味しい食事をお客さんに提供する山小屋料理人の奮闘ぶりが手に取るように分かります。ユーモアあふれるイラストがこれまた、いいです! 個性的なスタッフも登場しますよ。さらに食材に紐づくレシピも満載です。

山と渓谷社から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎山と渓谷社 :https://www.yamakei.co.jp/products/2824330840.html

本の発売を記念してイラストの原画展が開催されます。

モンベル御徒町店で5月25日から30日まで。原宿のfinetrack TOKYO BASE(ファイントラック・トーキョー・ベース)で6月1日から8日まで。いずれも初日にトークイベントとサイン会が予定されています。参加は無料、事前の予約も必要ありません。ぜひご参加ください。

詳しくは、山と渓谷オンラインのサイトを見てください。

◎山と渓谷オンライン :

https://www.yamakei-online.com/journal/detail.php?id=7930&pview=1

薬師沢小屋のサイトは以下になります。

◎薬師沢小屋 :https://ltaro.com/lodge/yakushizawa-goya/

(やまとさんが語る黒部源流のお話など、詳しくは2025年4月27日放送の『水と命がキラキラ、黒部源流に魅せられて』をご覧ください)

<松下隼士さん情報>

2025年4月20日放送

松下さんが先頃出された本をぜひ読んでください。たったひとりの日本人として、長期にわたり滞在したニーオルスンでどんな体験をし、何を感じたのか、各国の滞在員と助け合ううちに生まれた絆、そして北極圏の厳しくも美しい自然の描写など、日々の出来事が綴られた読み応えのあるエッセイ集です。松下さんが撮った写真も素晴らしいですよ。

雷鳥社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎雷鳥社:https://www.raichosha.co.jp/book/1497

松下さんは現在、富山で観測や研究の支援サービスを行なう「Canyou Flash(キャニオン・フラッシュ)」を運営。また、自然科学の魅力を発信するための「The Natureus Store(ザ・ネイチャーアス・ストア)」を主宰されています。詳しくは、SNSを見てくださいね。

◎「Canyou Flash」Instagram:https://www.instagram.com/canyonflash/

(松下さんが語るニーオルスンのお話など、詳しくは2025年4月20日放送の『北極圏スバールバル諸島の観測拠点「ニーオルスン」〜小さなコミュニティに人類を救うヒントがある!?』をご覧ください)

<「日本フードリカバリー協会」情報>

2025年4月13日放送

植田さんが代表を務める「日本フードリカバリー協会」の取り組みに共感されたかたはぜひご支援ください。月額1000円からサポーターになれるそうです。また、寄付用の食品も募集中だそうです。詳しくは、日本フードリカバリー協会のオフィシャルサイトをご覧ください。

☆日本フードリカバリー協会:https://foodrecovery.jp

(植田さんが取り組む公共冷蔵庫のお話など、詳しくは2025年4月13日放送の『シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第25弾! 食品ロス編〜日本フードリカバリー協会の取り組みに注目!!』をご覧ください)

<風間深志さん情報>

2025年4月6日放送

地球元気村の活動のひとつとして、モンゴルのゴビ砂漠に木を植える活動を行なっています。10年以上も続けているこの活動、今年もこの夏に植林ツアーが予定されています。

また、山梨市にある地球元気村ファーム「天空のはたけ」では5月中旬に、サツマイモの植え付けが計画されています。ほかにも地球元気村が運営している山梨県山中湖村の「村営 山中湖キャンプ場」もありますので、ぜひご利用ください。

そんな地球元気村では、随時村民を募集中です。プレミアム村民は会費が年間10,000円、村民になると年4回、会報誌「地球元気村」が届くほか、イベントの参加費が割引になるなどの特典がありますよ。詳しくはNPO法人「地球元気村」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎地球元気村:https://chikyugenkimura.jp

風間さんが主宰されている一般社団法人「日本ライダーズフォーラム」でもイベントが目白押しです。地域社会を元気にするための「にっぽん応援ツーリング」が4月26日にスタート。

また、一大バイク・イベント「SSTR(サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー)」が5月24日から始まる予定です。詳しくは「日本ライダーズフォーラム」のオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎日本ライダーズフォーラム:https://www.round4poles.com

(風間さんが語る活動のお話など、詳しくは2025年4月6日放送の『「ザ・フリントストーン」が放送34年目に突入! 番組のシンボル、風間深志さんに期待の新人、難波 遥が直撃インタビュー!』をご覧ください)

<難波 遥さん情報>

2025年3月30日放送

難波さんが代表を務める「Hands UP」にぜひご注目ください。人材を育てる「AI(アイ)ヒーロー」や、社会や地球の課題に取り組む「ソーシャルクリエイティヴ事業」、それぞれの事業内容など、詳しくはぜひオフィシャルサイトでご確認ください。

◎Hands UP:https://handsup-sdgs.com

(難波さんが語る事業のお話など、詳しくは2025年3月30日放送の『Z世代の起業家が見つめる未来「ありがとうの連鎖が生まれる地球」』をご覧ください)

<「渋谷区ふれあい植物センター」情報>

2025年3月23日放送

食と農の地域拠点「渋谷区ふれあい植物センター」にぜひお出かけください。ガラス張りの温室のような空間にいるだけで癒されると思いますよ。

1階には柑橘類や熱帯系の果樹などの植物と、水耕栽培のファームラボ、2階にはカフェとライブラリー、3階にはトークショーなどに使われる多目的スペースがあります。そしてイベントのときだけ解放される4階の屋上ではお茶やホップなどが栽培されています。植物のパルスをもとに作った音楽「ミュージック・オブ・プランツ」は1階の中央にある小さな洞窟のような部屋で聴くことができますよ。

「渋谷区ふれあい植物センター」の開園時間は午前10時から午後9時まで。休園日は月曜日。入園料は小学生以上100円です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎渋谷区ふれあい植物センター:https://sbgf.jp/

小倉さんが代表を務めるNPO法人「アーバン・ファーマーズ・クラブ」の活動にもぜひご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎アーバン・ファーマーズ・クラブ:https://urbanfarmers.club/

(小倉さんが語る植物園のお話など、詳しくは2025年3月23日放送の『育てて食べる植物園!? 「渋谷区ふれあい植物センター」』をご覧ください)

<「高尾の森自然学校」情報>

2025年3月16日放送

今年10周年を迎える高尾の森自然学校にぜひご注目ください。お話にもあった「大人の植物観察会」や「野鳥観察」「昆虫観察」などなどいろいろな体験型のプログラムを行なっています。また「森のお手入れボランティア」や「畑クラブボランティア」などもありますので、ぜひご参加ください。まずは、これからとてもいい季節を迎える「高尾の森自然学校」のフィールドに遊びに行ってみていかがでしょうか。

開館時間は午前9時30分から午後5時まで。定休日は毎週火曜日です。アクセス方法など、詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎高尾の森自然学校:https://www.7midori.org/takao/

(後藤さんが語る「高尾の森自然学校」のお話など、詳しくは2025年3月16日放送の『開校10周年「高尾の森自然学校」〜里山の森と人々をつなぐ』をご覧ください)

<CAMMOC情報>

2025年3月9日放送

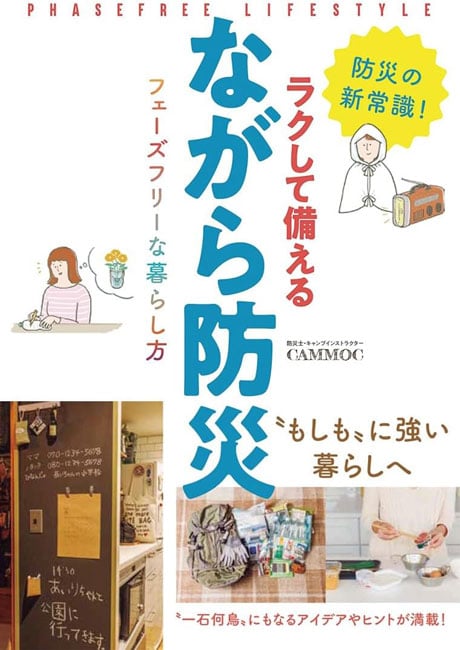

去年CAMMOC名義で出された本をぜひ読んでください。日々の暮らしを豊かにしながら、結果的にそれが防災につながるヒントとアイデアが満載です。今回は三沢さんの暮らし方をご紹介しましたが、住まいや家族構成が違うほかのメンバー、カナさん、アヤさんの暮らし方も載っています。

ほかにも日常食と防災食のフェーズをなくしたレシピや、普段使っているポリ袋や手ぬぐい、食品用のラップやアルミホイルなどの活用術なども大変参考になりますよ。一家に一冊、おすすめです! 辰巳出版から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎辰巳出版 :https://tg-net.co.jp/tatsumi_book/18661/

CAMMOCは、防災とキャンプに役立つ情報発信のほかに、イベントや商品開発のコンサルティングなど、いろんな活動をされています。詳しくはオフィシャルサイトをぜひご覧ください。

◎CAMMOC :https://cammoc.com

(三沢さんが語る防災のお話など、詳しくは2025年3月9日放送の『「SDGs防災キャンプ」〜「いつも」を「もしも」の備えに』をご覧ください)

<豊島大輝さん情報>

2025年3月2日放送

この本には忙しい日々から離れて、本来の自分に戻れるノウハウが満載です。この番組としては特に第3章の「自然とつながることで、ととのうリトリート」に注目していただければと思います。また、第4章の「1分から始める! 暮らしの中のプチ・リトリート」には通勤途中やオフィス、または家事をしながらでもすぐできるリトリートのヒントがたくさん載っています。ぜひ参考になさってください。

すばる社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎すばる舎:https://www.subarusya.jp/book/b653272.html

私もリトリートを体験したい、もっと知りたいと思ったかたは、亀山湖畔のホテルやグランピング施設などで行なっている豊島さんプロデュースの「亀山温泉リトリート」を体験されてみてはいかがでしょうか。参加方法など詳しくは「亀山温泉リトリート」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎亀山温泉リトリート:https://www.kameyamaonsen.jp/retreats/

(豊島さんが語るリトリートのお話など、詳しくは2025年3月2日放送の『「人」が「ヒト」に戻る旅。忙しいあなたに「リトリート=休養術」』をご覧ください)

<盛口 満さん情報>

2025年2月23日放送

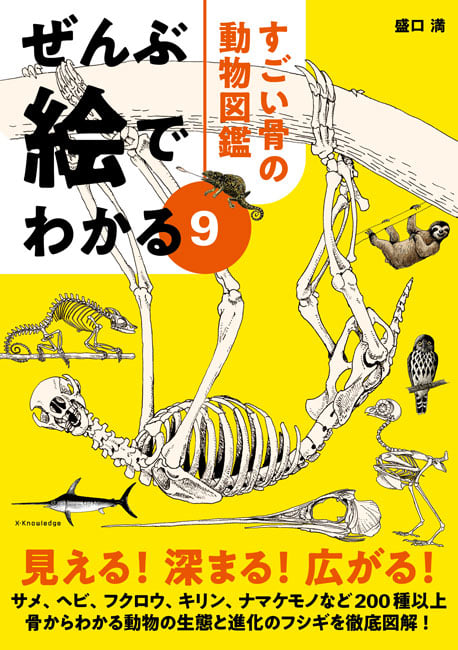

盛口さんの新しい本『ぜんぶ絵でわかる』シリーズの最新版をぜひご覧ください。骨を楽しむための「骨のキホン」から始まり、魚類、両生類、爬虫類、鳥類、そして哺乳類の骨の、精密なイラストと解説が載っています。ほかにも、アジの干物の美しい食べ方の説明や、骨の標本作りの裏話などのコラムも面白いですよ。ぜひチェックしてください。

エクスナレッジから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎エクスナレッジ :https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767833576

(盛口さんが語る骨のお話など、詳しくは2025年2月23日放送の『生き物の「骨」を楽しむ〜骨は歴史と暮らしが詰まった教科書』をご覧ください)

<高尾の森自然学校 イベント情報>

2025年2月16日放送

この4月で開校10周年を迎える一般財団法人セブン・イレブン記念財団「高尾の森自然学校」が記念事業として「環境アカデミー2025」を開催、その参加者を募集中! 森林整備を担う人材を育成する通年を通したプログラム研修です。2025年4月から2026年3月、月一回、全11回実施。受講費用は無料。定員は20名。応募の締め切りは2月28日。

詳しくは、高尾の森自然学校のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎https://www.7midori.org/takao/katudo/forest-maintenance/2025/0122141106/

ほかにも連続プログラム「森里川海のつながりを学ぶ」や、ワークショップ「ヤマザクラで絹のスカーフを染めよう」の参加者も募集しています。詳しくはいずれも高尾の森自然学校のオフィシャルサイトを見てください。

◎高尾の森自然学校 https://www.7midori.org/takao/

<鈴木 純さん情報>

2025年2月16日放送

鈴木さんの新しい本をぜひご覧ください。それぞれの冬芽の特徴を捉えたキャッチコピーが見事ですよ。例えば「はんなり美人」と「ハートツリー」。「はんなり美人」はナツツバキで、冬芽を覆うウロコの形がまさに着物のえりのように重なっていて、薄い緑を基調とした和風な色合いと形が美しいです。そして「ハートツリー」はニワウルシ、枝にくっきりと綺麗なハートのあとがあります。ぜひ本でお確かめください。

ほかにも街中や野山でもよく見られる樹木の冬芽が、豊富な写真とともに掲載。ひとつの冬芽が見開2ページで紹介されているので、見やすくて使いやすいですよ。冬芽観察の決定版! ぜひチェックしてください。小学館から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09311578

鈴木さんのオフィシャルサイト「まちの植物はともだち」もぜひご覧ください。

◎まちの植物はともだち:https://beyond-ecophobia.com

(鈴木さんが語る冬芽のことなど、詳しくは2025年2月16日放送の『冬の植物観察のすすめ! 可愛くて面白い「冬芽」に注目!』をご覧ください)

<mamano chocolate(ママノチョコレート)情報>

2025年2月9日放送

「ママノチョコレート」では、エクアドルのカカオ農園と日本をオンラインでつないで、月一回程度、どなたでも無料で参加できるセミナーを開催。次回は2月22日(土)の午前7時30分からの予定。興味のあるかた、ぜひオンライン・セミナーにご参加ください。

きょうご紹介したチョコレートなど、販売しているラインナップについてはぜひママノチョコレートのオフィシャルサイトをご覧ください。もちろん、オンラインで購入できますよ。

赤坂見附のお店にもぜひお出かけください。赤坂見附駅から徒歩2分です。アクセス方法などもオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎ママノチョコレート:https://mamano-chocolate.com

ママノチョコレートの活動は各種SNSで見ることができます。

◎Facebook:https://www.facebook.com/mamanochocolate

◎YouTube:https://www.youtube.com/@mamano_chocolate/about

◎X:https://x.com/mamanoofficial

◎Instagram: https://www.instagram.com/mamano_official/

◎Note: https://note.mu/mamanochocolate

国際協力NPO「ママノアマゾニア」の活動にもご注目ください。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎ママノアマゾニア:https://mamano-amazonia.org/

(江澤さんのエクアドルやチョコレートへの思いなど、詳しくは2025年2月9日放送の『バレンタインデー直前! エクアドル産の希少なアリバカカオ「森と生きるチョコレート」!』をご覧ください)

<石田ゆうすけさん情報>

2025年2月2日放送

石田さんの新しい本をぜひ読んでください。食にまつわる31編の旅のエッセイは、どれも絶品! その場の風景や人、気温や湿度、さらには、においまでも感じる描写に圧倒されます。きっとそのページで紹介されている食を食べたくなると思いますよ。新潮社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎新潮社:https://www.shinchosha.co.jp/book/355751/

オフィシャルブログ「石田ゆうすけのエッセイ蔵」もぜひ見てください。

◎石田ゆうすけのエッセイ蔵:https://yusukeishida.jugem.jp

(石田さんが語る旅と食のお話など、詳しくは2025年2月2日放送の『「食べるために走る」世界一周自転車旅〜幸せは生野菜!?』をご覧ください)

2025/4/20 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、観測専門エンジニアの「松下隼士(まつした・じゅんじ)」さんです。

北極圏ノルウェー領のスバールバル諸島、その島のひとつ、スピッツベルゲン島に

「ニーオルスン」という国際的な観測拠点があり、日本の国立極地研究所が1991年に開設した観測施設もあります。

そんなニーオルスンに技術者として長く滞在していた数少ない日本人のひとり、松下さんは石川県金沢市生まれ。大学卒業後、海洋地球研究船の技術者として、世界各地の海を観測。その後、南極地域観測隊の夏隊と越冬隊に参加。そして国立極地研究所の技術者として、2019年からニーオルスンに滞在し、研究観測に従事。

現在は富山を拠点に活動。そして先頃、ニーオルスンでの日々の出来事を綴ったエッセイ集『オーロラの下、北極で働く』という本を出されています。

きょうは、松下さんに極地らしいカルチャーや、日本ではあり得ないローカルルールのお話などうかがいます。

☆撮影:松下隼士、提供:国立極地研究所

ニーオルスンの基礎情報

※まずお聞きしたいのが、今回初めてニーオルスンという場所を知ったんですけど、日本からどうやって行くのか、そしてどんなところなのか教えてください。

「ニーオルスンは、やはり日本ではあまり知られていない場所で、どこにあるのか想像がつかないかたも多いと思います。

行き方は、まず日本からは国際便でノルウェーの首都オスロへ行って、その後、北極圏のスバールバル諸島へ行く直行便か、トロムソン経由便があるんですけど、そういった飛行機で行くことができます。

オスロからですと、だいたい3時間ほどでスバールバル諸島のロングイヤービン空港に着きます。そこからまた乗り継ぎをして、小さなプロペラ機でニーオルスンに向かいます。なので、ちょっと特殊なのは、全行程を飛行機で北極まで行ける珍しい場所かも知れませんね」

●なるほど。ニーオルスンは町と言えるんでしょうか?

「そうですね・・・町とは言えないかも知れません。集落というのがおそらくベストな表現方法でして、人数の上限があるんですね。ただ、定住している集落としては世界最北の集落と言われています」

●人数の上限っていうのは、だいたい何人くらいなんですか?

「宿泊施設が結構あるんですけれども、100数十人ぐらいは宿泊できると思います」

●国際的な観測拠点なので、観光客は来ないですよね?

「実は、国際的な観測拠点として(ニーオルスンは)あるんですけれども、夏に限っては観光船がニーオルスンまで来まして、かなりの数のかたがいらっしゃいます。ただ、宿泊はできるわけではなくて、立ち寄ったあとに別の目的地に行くので、本当にただ立ち寄るだけっていうような形ですね」

●へぇ~じゃあ、一応私も行くことはできるんですか?

「そうですね。夏に限っては行くことができます」

●なるほど。世界何カ国ぐらいの観測施設があるんですか?

「施設は日本を含めて11カ国あります。スバールバル諸島がノルウェー領ということもありまして、やはりヨーロッパ圏が多いですね。アジア圏ですと日本、中国、韓国、インドもこちらに観測施設を持っています」

●様々な国から集まっているということですが、なぜニーオルスンに観測施設が集中しているのでしょうか?

「最初はノルウェーの極地研究所が、国際的に観測できる場所をニーオルスンに作ろうということを決めまして、それに日本を含め、様々な国がどんどん参入していったというのが観測拠点の始まりになるんですね。なおかつ、そういった研究施設があったりインフラが整っているので、やはり北極研究をしたい人たちがどんどん集まって来て、飛行機で簡単に行ける北極圏となると、やっぱりどんどん人が集まってきた経緯があると思います」

(編集部注:北極というと極寒の地というイメージがありますよね。どれくらい寒いのかをお聞きしたら、松下さんが滞在していた時、3月でマイナス25度を記録したことがあったそうです。

そんなニーオルスンでの松下さんの仕事は、大気のサンプリングとして、気体の中に浮遊する微粒子「エアロゾル」や 温室効果ガスの採取のほか、観測施設の補修作業や機器のメンテナンス、そして日本からやってくる研究者のサポートなども担っていたそうです)

計4回、トータル1年!?

※初めてニーオルスンに行ったのはいつ頃で、現地に降り立った時はどんな印象でしたか?

「初めて行った時には極夜の時期だったので、やはり行っても何も見えないという状態でして・・・寒さだけは北極の感じがしたんですけれども、それ以外は本当によくわからないっていう状態だった記憶がありますね」

●初めて行った時の滞在期間はどれくらいだったんですか?

「初めて行った時は1ヶ月でした」

●1ヶ月間・・・これはどうですか、今振り返ると短かったと思いますか? 長かったですか?

「そうですね~、短かったですね(笑)」

●その後、何回かニーオルスンに行くことになったんですよね?

「そうですね。その後は計4回行くことになりました。最初は1ヶ月で、徐々に長くなっていったような形ですね」

●やっぱり慣れてくると、滞在期間も長くなってくるんですか?

「そうですね。現地の作業に慣れてきますと、さまざまな研究者からのオーダーとか仕事も増えてきますので、長く滞在すれば長く観測できるようなこともいろいろと増えてきます。最終的にいちばん最後の滞在では、約半年滞在することになりました」

●そうすると松下さんはこれまでの人生で、ニューオルスンで過ごしたトータルの期間ってどれくらいになるんですか?

「トータルですと、約1年になりますね」

●季節の移り変わりってあるんでしょうか?

「日本のような季節、四季のようなものはないんですが、敢えて言えば、極夜が4ヶ月ごとと、白夜が4ヶ月ごとにありますね」

●極夜、太陽が昇らないんですよね?

「そうですね」

●まったく太陽が見えない時期が4ヶ月も続くっていうことですか?

「そうです。ただもっと詳しくお話しますと、薄明と言いますか、要は太陽が出ていないけれども、ちょっとぼんやりと明るいような時間帯があります。そんな時間が完全な極夜の前後にもありますので、本当に真っ暗なのはもうちょっと短いのかも知れません」

日本人はひとり!?

※ニーオルスンでの生活の拠点なんですけど、部屋を借りていたんですか?

「はい、一応、日本の観測所の中に個室がありまして、そこは普段寝る場所ですね。シャワーもありますので、そこで暮らすことができます。

食事に関しては、日本の観測所のキッチンはあるんですけれども、普段は現地管理会社がご飯を用意してくれますので、食堂に行ってみんなで食べるというスタイルで生活していました」

●本を読んでいて非常に驚いたんですけれども、松下さんは日本人技術者として基本的にはひとりで、ニーオルスンでお仕事をされていたんですよね? おひとりで何から何までやって、さらに周りには外国人のかたがたがいらっしゃるっていうこの環境、相当大変だったんじゃないでしょうか?

「そうですね。最初の1ヶ月の滞在の時には大変だったんですけれども、現地のかたであったり、あとは日本人研究者であったり、国内からのバックアップがたくさんありましたので、何とか仕事を進めることができましたね」

●でもやっぱり最初、ひとりでいるとなると、ほかの国の研究者やスタッフとコミュニケーションをとるケースが増えていきましたよね?

「そうですね。仕事を進める上でほかの研究者のかたとも話をしなきゃいけないですから、コミュニケーションをとる機会は非常に多かったと思います」

●コミュニケーションをとっていった中で、海外とのギャップとか日本ならではと思った点はありましたか?

「日本ならでは、というところは特に感じなかったんですけれども、みなさん自分の国の研究者が来るとやっぱり自分の国同士でまとまってしまうんですね。まとまって食事を取ったりするんですけども、(自分の国の)研究者が帰ってしまって、ひとりになるとまた国際的なグループに戻ったりっていうのが、どこの国でも同じようなことがあるなっていうのをちょっと見ていて感じることがあります」

ホッキョクグマに遭遇

※ニーオルスンならではのローカル・ルールのようなものはあったんですか?

「国際観測拠点ならではのルールがあります。ニーオルスンならではと言いますと、無線機器の利用が禁止というルールがありましたね」

●無線機器がダメとなると、携帯電話とかもダメですか?

「そうですね。スマートフォンも使えないですし、Wi-FiやBluetoothも使えません」

●へえ~、それって生活するのに、最初は結構大変ですよね。

「そうですね。今、私たち生活している中で無線は一般的になっているので、それがない生活はひと昔前に戻ったような感じで、ちょっと不便に感じることもありました」

●なぜWi-Fiを使っちゃいけないんですか?

「実はニーオルスンには、星から来る電波を観測する施設があります。この観測にあたっては、無線が干渉してしまうということがありますので、その観測を成功させるために、基本的には私たちの生活に使うような無線は、全部オフにしましょうというルールがあるんです」

●そうすると、遠く離れた家族や友人とのやり取りはできないんでしょうか?

「実は無線が使えないといっても、有線は使っていいことになっているので、有線LANを引いてパソコンにつなげば、テレビ電話もできますし、通話もできるっていう状態ですね」

●北極圏では動物に対する、何かローカル・ルールがあったりするんでしょうか?

「はい、みなさんたぶん、北極で動物というと、ホッキョクグマを想像されるかと思うんですけど・・・」

●そうですね。

「(ニーオルスンは)ホッキョクグマが生息する地域なので、やはり町にホッキョクグマが出た時、みなさん逃げ込まなきゃいけないんですね。どこに逃げ込むかというと建物に逃げ込まなければいけないので、そのためには鍵をしてはいけないというルールがあります」

●いつ出てもすぐに逃げ込めるようになっているということですね?

「そうです。これはちょっと特徴的なルールかも知れませんね」

●実際に松下さんは滞在中に、ホッキョクグマと遭遇したことはあったんですか?

「面と向かって遭遇とまではいかないんですが、近くまでホッキョクグマが接近したことはありました」

●ええっ! やっぱり怖かったですよね?

「そうですね。やはり恐怖感もありました。この辺は本にも書いてありますので、ぜひみなさん読んでいただきたいシーンですね。

野外に出る時には必ず私たちはライフルを携行する義務があります。ただそれはホッキョクグマを撃つためというよりは、ホッキョクグマに襲われそうになった時に、自分たちの護身のためという理由でライフルを持っています」

●ライフルを使うための訓練だったり、免許ってあるんですか?

「ライフルを使うことがあれば、現地の管理会社が訓練をしていまして、そちらで訓練を受けて、その後はスバールバルの管理部署に申請して許可を得て、現地で初めて持つことができます」

(編集部注:ニーオルスンの周辺では「ホッキョクグマ」のほかに、哺乳類では「スバールバル・トナカイ」や「ホッキョクギツネ」、鳥では「スバールバル・ライチョウ」や渡り鳥の「キョクアジサシ」も見られるとのこと。また、ハエや 蚊に似た昆虫もいるそうですよ。

真っ白な世界というイメージがある北極圏ですが、苔などの植物も見られ、6月から7月にかけては花のシーズン。「ムラサキユキノシタ」という植物が赤紫色の花を一斉に咲かせ、荒野に花の帯ができるそうです)

極夜明けにサンパーティ!?

※松下さんがおっしゃるには、ニーオルスンの生活でいちばんの楽しみは、やはり食事。メニューは土曜日の夜は豪華で、トナカイのステーキや カモのローストなどが振る舞われたそうです。特に人気があったのは、実は野菜や果物。貨物船の補給が月一回程度なので新鮮な野菜が並ぶと、みんなのテンションがあがったそうですよ。

またお酒も、制限はあるものの飲んでもいいとのことで、4ヶ月ぶりに極夜が明ける時には、こんなイベントを開催して、滞在員みんなでお祝いしたそうですよ。

「サンパーティーというものがあったんです。それは極夜が明けた週に太陽のお祝いするパーティーだったんですね。そういった時には日中にスキー大会をして、夜みんなでちょっと夏っぽい格好をして、お酒を飲みながら夏っぽい感じで、みんな飲んで楽しんで! っていうようなイベントもありました」

●私たちは普段、太陽が出てくるのが当たり前の生活なので、極夜が明けて太陽がパッと出てきた時、そんなに感動するものなんですか?

「そうですね。本当に極夜明けで、特に太陽光線が目に入った時っていうのは、目というよりも頭の中に光が注ぎ込まれるような、ちょっと強烈な感覚を覚えることがありますね。その日差しの温かさを肌で感じた時の感動があります」

●温かさ・・・普段は意識していない感覚なので、すごく興味深いですね。ちなみに「極夜」と「白夜」で生活スタイルにも違いがあったりするんでしょうか?

「そうですね。ニューオルスンでは特に生活スタイルは、変化したりしないんですけれども、個人的な体調の変化みたいなものがやっぱりあります。極夜の時はやっぱり太陽が出ないので、何となく起きている間、ず~っとちょっと眠いような感覚があります。逆に白夜の時にはいつになっても眠くならないような感覚がありますね」

極地らしいカルチャー

※松下さんは南極地域観測隊の隊員として2回、南極にも行っています。観測施設としては南極は日本人チーム、一方、北極は国際的でしたが、それぞれにいいところはありましたか?

「それぞれの良さがやっぱりありますね。例えば南極ですと、日本人チームは限られた人数なんですけれども、長い間、固定メンバーで生活しているので、団結力だったり結束力みたいなものがありますね。なにかちょっと大きな仕事があっても、みんなで協力して“えい、やぁ!”ってやってしまうような、勢いみたいなものを感じることもあります。

一方の北極に関しては、人の入れ替えが割と激しいんですけれども、その分だけ入ってくる情報もたくさんありますし、各国の文化を知って面白いな~って感じる場面は結構ありましたよね」

●どちらにも良さがありますよね。やっぱり松下さんは、極地好きですよね?

「そうですね。好きだと思います。はい」

●そうですよね! 何が魅力だと感じていますか?

「やはり環境的に面白いところだと思います。何もないようで行く度に発見があるっていうのが、面白いところだなと感じますね。

極地に住んでいる人であったり、極地ならではの文化みたいなものは、行く度にやっぱり面白いなと感じることはありますね。そういった意味で極寒マニアというよりは、極地マニアと言ってもいいかも知れないんですが、すごくそういった魅力に取り憑かれているようなところがあるかも知れませんね」

●極地の人や文化で、特にここが好き!っていうのはありますか?

「極地ならではなんですが、人間関係がすごく濃くなる場所ではあります。実は、本の中で私が泣いてしまったっていう表現が結構あるんですけども、それは極地ならではで起こる現象なのかなと思うんですね。

人との出会いがあって別れがある中で、日常生活ではなかなか泣いたりする機会には恵まれないですけども、極地ではそういった機会が結構あります。それはなんでかっていうと、やはり凝縮された人間関係があって、それが影響してみなさん泣いたりするのかなと思うんですね。

それは自分だけなのかなと思ったら、現地のノルウェーのかたが泣いていたり、イタリアのかたが泣いていたり、やっぱりみなさん同じような感情を持っているなっていうのが自分の中ではすごく印象深いし、極地ならではの僕が好きな極地カルチャーのひとつかなと思っています」

ニーオルスンに戻りたい

※国際的な小さなコミュニティ、ニーオルスンの在り方は今、世界が直面している温暖化や戦争などの問題を解決するヒントがあるようにも思うんですが・・・どうでしょう?

「ニーオルスンでは北極を観測して、気候変動の研究を進めるというひとつの全体の目標があるんですね。世界全体とニーオルスンを比べると、ニーオルスンは圧倒的に規模は小さいコミュニティであるかも知れませんけども、やっぱり気候変動の研究を進めようとか、北極を観測しようという原則的な目標を見失うことはないんですね。

ですから、もしこれを世界の問題に置き換えるのであれば、やはりなにか私たちが同じ目標をまずは持つことが、ひとつの問題解決につながっていくのかなと思うことがありますね」

●確かにみんな同じ方向を向く、そして手をとり合うのは大事ですよね。やっぱりお話をうかがっていると、ニーオルスンという場所が、松下さんの現在の活動のきっかけになっているのかなって、すごく感じたんですけど、またニーオルスンに戻りたいと思いますか?

「そうですね。また行ってみたい場所だなと思いますね」

●その理由は?

「これはですね~、当時一緒に仕事していた海外の滞在員たちが任期を終えたあと、また今ニーオルスンに戻ったという話を聞いたりして、“あっ、いいな~”と思うことがあるんですね。そうなると、もしかすると極地の景色をもう一度見たいというよりは、そこにいる人に会いたいとか、現地の人々の営みを直に感じたい気持ちのほうが強くなって、また行きたい気持ちが強くなってきたのかな~という感じはありますね」

●ニーオルスンでしか味わえない時間がありますよね。最後に、松下さんにとってニーオルスンとはどういった場所ですか?

「ニーオルスンとは、世界中の友人たちが集う、私にとってかけがえのない場所ですね」

INFORMATION

松下さんが先頃出された本をぜひ読んでください。たったひとりの日本人として、長期にわたり滞在したニーオルスンでどんな体験をし、何を感じたのか、各国の滞在員と助け合ううちに生まれた絆、そして北極圏の厳しくも美しい自然の描写など、日々の出来事が綴られた読み応えのあるエッセイ集です。松下さんが撮った写真も素晴らしいですよ。

雷鳥社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎雷鳥社:https://www.raichosha.co.jp/book/1497

松下さんは現在、富山で観測や研究の支援サービスを行なう「Canyou Flash(キャニオン・フラッシュ)」を運営。また、自然科学の魅力を発信するための「The Natureus Store(ザ・ネイチャーアス・ストア)」を主宰されています。詳しくは、SNSを見てくださいね。

◎「Canyou Flash」Instagram:https://www.instagram.com/canyonflash/

2025/4/20 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. FIRE IN YOUR HEART / SISSEL

M2. AURORA / BJORK

M3. NOTHERN LIGHTS / DEATH CAB FOR CUTIE

M4. AURORA / FOO FIGHTERS

M5. SUNSHINE / COKO

M6. WHO ON EARTH / ANNELI DRECKER

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/4/13 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、一般社団法人「日本フードリカバリー協会」の代表理事「植田全紀(うえだ・まさき)」さんです。

植田さんは地元埼玉でスーパーマーケットを営んでいた頃、大量に捨てられてしまう食品に愕然とし、なんとかしたいという思いから食品ロスの削減に取り組むことにしたそうです。

2022年 7月に設立された日本フードリカバリー協会は、効果的に食品ロスを削減するためには、生産から加工・流通、そして販売のそれぞれフェーズで食品ロスが発生している現状を踏まえ、すべてのサプライチェーンをつなぎ、情報を共有する必要性を訴えています。

そして、フードリカバリーやアップサイクル、そしてリサイクルをひとつの産業として、食品流通に組み込むことも提案されています。

きょうは「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」そして「つくる責任 つかう責任」ということで、植田さんに廃棄される食品を活用する活動の一環として取り組んでいる「公共冷蔵庫」のお話などうかがいます。

☆写真協力:日本フードリカバリー協会

外れた食品を「流通に戻す」

※食品ロスの削減に向けた取り組みとして「フードバンク」があります。これは食品企業の製造工程で発生する規格外の食品を引き取り、福祉施設などへ無料で提供する活動で、全国に200以上のフードバンク団体があるそうです。

また「フードドライブ」という、家庭で余っている食品をスーパーや自治体などに持ち寄り、子供食堂や生活困窮者の支援団体などに寄付する活動も、ここ数年、全国で広まりつつあるそうです。

今回は新しい取り組み「フードリカバリー」に注目!

●協会の名前にもなっているフードリカバリーという言葉は、植田さんが考えたんですか?

「そうです。流通から外れた食品を流通に戻すっていうことで、そのまんまフードリカバリーです」

●食品ロスの削減に取り組むようになったのは、どうしてなんですか?

「そもそも15年前くらいからスーパーを経営していて、その途中でSDGsが始まって、食品ロスが社会問題であるっていうことをその時初めて知ったんですね。

自分のやっていることを振り返ってみたら、すごく捨てていたなっていうことに気がついて、スーパーとして社会問題になっていることに何かできないかっていうことで、食品ロスの削減に貢献するスーパーを作ろうと思ったのがきっかけです」

●廃棄品というのは、主にどういったものが多かったんでしょうか?

「いちばん多かったのは、やっぱり野菜ですね」

●野菜の中でも、これが多かったっていうのはありますか?

「基本的に市場に返品するものが大きなロスっていうか・・・にんじんの葉っぱの中に、ひとつふたつ腐ってました、みたいなものが入っていると、やっぱり臭いがついちゃうみたいなところがあるので、売り物にできないんですね。だから市場に返品するんですけど、でもそれは市場に戻されても困るから捨てといて、みたいになるので、やっぱりそういう印象が強いですよね」

(編集部注:植田さんはスーパーを経営されていた時に、流通に戻す試みとして、賞味期限が近いものや、規格外のものを安い値段で売る取り組みを行なっていたそうです)

寄付につなげる「公共冷蔵庫」

※協会として、現在どんなことに取り組んでいるのか、教えてください。

「協会としては今、“公共冷蔵庫”を広げていくことをやっています。流通から外れた食品の中でも、どうしても販売できないものを寄付につなげていこうっていうのをやっています」

●へ〜! それはいつ頃からの取り組みなんですか?

「これは(協会を)設立した時からなので、2022年の7月からやっています」

●協会が取り組んでいる公共冷蔵庫、これは「コミュニティフリッジ」と呼ばれています。具体的はどんな仕組みなんでしょうか?

「コミュニティフリッジは、企業さんから食品ロスになるものを集めて、プレハブの中に並べます。そこに児童扶養手当を受給しているような困窮世帯のかたたちに直接取りに来てもらうっていう、無人で食品の受け渡しをする倉庫みたいな感じです」

(編集部注:「コミュニティフリッジ」は「地域(コミュニティ)」と「冷蔵庫(フリッジ)」を組み合わせた造語で、10年ほど前にヨーロッパで始まった取り組みだと言われています。

ヨーロッパでは、地元のスーパーが閉店後に売れ残った食品をコミュニティフリッジに入れ、必要な人が持ち帰る。そうすることで、廃棄される食品が減り、環境にも優しい点が評価され、ヨーロッパのみならず、アメリカでも広まりつつあるとか。

日本ではこの仕組みに、デジタル技術を導入したコミュニティフリッジが2021年に岡山で誕生しています。地元のNPO「北長瀬エリアマネジメント」の代表理事「石原達也」さんが試行錯誤の末、生活に困っている人を支えるシステムを構築。

利用できるのは、事情がある生活困窮者だけで、事前にスマホで登録、倉庫のような入口には鍵がかかり、スマホで鍵を外して入場、持ち帰る食品は記録してもらい、在庫も管理できるシステムになっています。利用者には24時間、いつでも安全に、人目を気にせずに利用できるように配慮したそうです。

この取り組みは全国に徐々に広がりつつあり、日本フードリカバリー協会の植田さんも岡山で誕生したノウハウとシステムを学び、埼玉でコミュニティフリッジを始めたということなんです)

食品業界のルール

※ここで改めて、食品ロスの現状をお伝えしておきましょう。

世界で生産された全食品の内、年間、約40%に当たる25億トンの食品が廃棄されているそうです。

食品ロスはゴミとして廃棄されるため、焼却する際に温室効果ガスである二酸化炭素が大量に放出されます。その量はアメリカとヨーロッパで、自動車が1年間に排出する量のほぼ2倍に相当するとのこと。食品ロスが地球温暖化の要因にもなっているんですね。

ところで、日本の食品ロスの現状はどうなっているのでしょうか。

農林水産省によると、2022年度の年間の食品ロスは472万トンで、その内訳は家庭系が約236万トン、事業系が同じく236万トンとなっています。実は日本の食品ロスは減少傾向にあるんですが、それでもとんでもない量ですよね。

472万トンを、国民ひとり当たりの食品ロスに置き換えると、その量は一日約103グラム、お茶碗一杯分のご飯に近い量とされ、年間に換算すると、ひとり当たり、約38キロの食品を廃棄している計算になるそうです。

事業系の食品ロスの削減に向けては、国の取り組みとして「食品リサイクル法」などの法律が設けられているんですが・・・事業系の食品ロスが多く出てしまうのは、どうしてなんでしょうか?

「食品を扱う企業さんとしても、お客さんのために、というのがいちばんにあるので、どうしても賞味期限ギリギリの醬油を売るわけにはいかないですよね。賞味期限内に使い切れるような形で販売したいっていうのが、スーパーとしてもあるので、14日前には販売期限切れとして売り場から撤去しましょうみたいな形で、企業さんごとにルールを設定しているところだと思うんです」

●そういうルールがあるんですね。企業側も捨てざるを得ないということなんですね?

「そうです。それはもうお客様のためにです」

●ほかにも規格外の野菜が捨てられている現状もありますよね。これまで大きさだったり、形だけの問題で捨てられていたと思うんですけど、それはどうしてなんですか?

「それはですね・・・一回、小っちゃい玉ねぎを買って、料理をしてもらえればわかると思うんですけど・・・めんどくさいですよね」

●あ~小さいと・・・?

「はい、小っちゃい玉ねぎを、皮を何個も何個も(剝かないといけない)、大きいのだったら1個2個で済むのに、とにかくめんどくさい。ジャガイモの皮むき、あの小っちゃいのを剥くんですか? っていう・・・」

●確かに。

「やっぱり使いづらいですよね」

(編集部注:事業系の食品ロスの発生要因としては、いわゆる「3分の1ルール」などの商慣習が挙げられます。

これは食品小売業で「賞味期限の3分の1を超えたものは入荷しない」「3分の2を超えたものは販売しない」といった慣例のことなんですね。

これも植田さんの説明によれば、お客さまのため、ということなんですが、食べられるものが廃棄される現状を変えようと、「3分の1ルール」の見直しなどを検討する取り組みが関係省庁や食品業界で始まっているそうです。

賞味期限が迫っている食品を廃棄せずに寄付につなげたい、という植田さんの思いは、日本人の「もったいない」の心に通じますよね)

自治体が運営するコミュニティフリッジを

※今後、日本フードリカバリー協会として、特に力を入れたい取り組みはなんでしょうか?

「特に力を入れるのは、まずは自治体が運営する公共冷蔵庫、コミュニティフリッジを事例として作ることをまずやっていきたい。今目指しているのは、防災備蓄品の管理みたいな事業を委託されてコミュニティフリッジを運営する、その自治体にとっても損はないよねっていう、今まで使っていたコストを削減できるような形で提案したいなと・・・。

寄付が集まってきたけど、“配り切れなくて捨てちゃいました”っていうのが結構あると思うんですけど、そういう時に余らした物をコミュニティフリッジに入れて、被災した時には誰でも持って行っていいよ、みたいな・・・ちゃんとみんなに無人で配る、そういう時にはコミュニティフリッジが使えるのかなって思っています」

(編集部注:食品ロスを減らすには、私たちひとりひとりの心がけも大事です。

例えば、買い物は必要な分だけ、残さず食べる、注文しすぎないなど、きょうからすぐできることなので、みんなでやっていきましょう)

☆この他のシリーズ「SDGs〜私たちの未来」もご覧ください。

INFORMATION

植田さんが代表を務める「日本フードリカバリー協会」の取り組みに共感されたかたはぜひご支援ください。月額1000円からサポーターになれるそうです。また、寄付用の食品も募集中だそうです。詳しくは、日本フードリカバリー協会のオフィシャルサイトをご覧ください。

☆日本フードリカバリー協会:https://foodrecovery.jp

2025/4/13 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. COUNT ON ME / BRUNO MARS

M2. WHERE IS THE LOVE? / BLACK EYED PEAS

M3. KEEP HOLDING ON / AVRIL LAVIGNE

M4. HANDS / JEWEL

M5. ANOTHER DAY IN PARADISE / PHIL COLLINS

M6. 春 ~Destiny~ / Uru

M7. MAN IN THE MIRROR / MICHAEL JACKSON

M8. THE 3 R’S / JACK JOHNSON

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2025/4/6 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、冒険ライダー、そして地球元気村の大村長「風間深志」さんです。

風間さんは、この4月から放送34年目に入った、この番組の記念すべき第1回目のゲストで、毎年4月の第1週目にご出演いただいている、まさにこの番組のシンボル的な存在です。

1950年生まれ、山梨市出身。1980年にアフリカの最高峰キリマンジャロをバイクで登り、82年に日本人として初めて「パリ・ダカールラリー」に参戦。その後、エベレストにバイクで挑み、6005メートルの記録を樹立。さらに、バイクによる史上初の北極点と南極点に到達など、前人未到の大冒険を成し遂げたレジェンドです。

そして1988年に仲間と共に「地球元気村」を設立、現在はNPO法人として「人と自然が調和している社会」の実現を目指して活動されています。

そんな風間さんに、今週から産休中の小尾渚沙さんに代わって、この番組を担当するブライテスト・ホープ難波遥さんが直撃インタビュー! その模様をお届けします。

☆写真協力:風間深志事務所、地球元気村

冒険家とは・・・

※まずは、こんなお話から始まりました。

●風間さんのFacebookをいろいろと拝見しました。風間さんはいろんなところに行かれていますよね?

「行った!」

●で、いろんなことをされていますよね?

「やってる!」

●その中で一本軸にあるのが「冒険家」である、ということは合っていますか?

「まあ、合ってるね! 信条っていうかね。お前、冒険やってねぇじゃねえかって言われるけど、気持ちは冒険家(笑)」

●この冒険家っていうかたに私、実は人生で初めてお会いしたんです。

「かもしれませんね。極めて稀ですよ。僕もうろうろしても、冒険家なんて会うことはないですね。そのくらい少ない、希少種だから・・・絶滅危惧種かもわかんないよ(笑)」

●すごく珍しい!(笑)

「(冒険家って)どういうことですか? っていう話になると、なかなか説明は難しいけど、昔からよく言われました。冒険家って、”家”って書いてある業態ですけど、どういうことで食べていますか? なんて聞かれましたよ。でも何も喰ってません! って答えたの(笑)」

●食べてないんですか?(笑)

「霞で〜す、みたいな・・・ご安心ください!」

●でも本当に冒険家とは何なんだろうと、まず最初に思ったんですけれども、冒険家は、自分自身が冒険家ですと言い始めることで冒険家になっていくんですか?

「そうだね。何でもいいんですよ。音楽家だって音楽家ですって言えばいいんだもの。だからそれで音楽家たる要素って何かっていうと、ちゃんと音楽を作って、それを人生の柱として、言ってみれば、それで食べていけたら最高だなっていう、まあ、そのあたりだね。

それであなたは食べていますか? っていうと、なかなかそれだって食べている人は難しいんだよね。しかしサイドで何かやりながら、私は生涯、音楽家として生きていきます。冒険家も一緒でね。冒険家なんですねって言われたら、ちょっと照れながら“ええっ!”みたいな、そういうとこがあってね。

でもやっぱりチャレンジしていく、冒険っていう姿勢が好きでやっていますね。食べていけるかって言うと極めて難しい。これで食べている人少ないですよ」

●そうですよね〜。ちなみに、それでもやっぱり生きていかなければならないってなった時に、冒険家のみなさんはどうやってお金を得ているんでしょうか?

「冒険自体で食べられるってことはなかなか少ないんですよ。冒険家っていうのはやっぱりどっちかっていうと、今言ったミュージシャンでも、五線紙に向かってのチャレンジ、挑戦、冒険、あるはずなんだよね。すべてその未知なる空間に対する一歩が冒険の範疇なんだよね。それに邁進していく人が冒険家。

だがら、それで食べられるかっていうと別問題で、冒険自体を食べることの糧にすることは、そんなの不純じゃないかって、純粋じゃないじゃないかって、それは単なる仕事をやっているにほかならないって言われても不思議じゃないよね。

だから、冒険っていうのはなかなかジャンルとして成り立たなかったり、難しいのはそのあたり。家業としてなかなか成立しにくい性質を持っているね。ほかのものは市場があって売れる。冒険に市場があります? ないよね」

●ないですね〜。

「ないんですよ。だからその行為を通じて、その人が何らかの形で社会とか企業から支持されるってことが、ひとつの冒険家としての生きていく術になるんですね」

冒険のゴールは日常!?

●風間さんの資料に、「冒険はいつも真のゴールとなる日常へと帰着する」っていう言葉があって、これが私の頭の中にハテナがいっぱい浮かんだんです。もう深すぎて・・・これの意味をきょうは聞きに行こうと思って!

「なんだ、深く頷いたんじゃなくて、ハテナ? 本当にゴールはみんな日常なんですね。つまり、どんなところに行こうが、どんな未知空間に行こうが、どんな挑みであろうが、最終的には自分の社会、自分自身に対して明るく照らしたり、自分の家族のところに、自分は肉体であれば戻ることがゴールなんですよね。

地の果てに、火星まで行ってみたいけど、人間は行ったら戻ってこなくちゃいけない。やっぱり日常から発信した夢は日常に戻るのが本当のゴールですね。だからそこに帰らないのはちょっとよくない、未達成!」

●なるほど。しっかり行って帰ってきてこそのゴールがそこにある?

「行って帰ってくる。命を大切にするってこともあれば、すべての行為はフィードバックするところは日常なんだ。日々の日常を邁進するため、日々の日常をよりよくするためのひとつの体験であるっていうことだね」

●なるほど。

「オートバイの人は、いいこと言うでしょ?(笑)」

●本当に名言続出で!

「まあ、ただのバイク乗りだからね、俺は(笑)」

●風間さんはオートバイで人類史上初の北極点到達、南極点到達。さらにエベレスト6005メートル地点に到達されました。これもやっぱりそこに到達してから、しっかりと戻ってきてこそのゴールだったっていうのは、ここにも通じているんですか?

「絶対、そう! やっぱりね、苦難と苦境とそれから修羅場と、厳しければ厳しいほど、人間は生きたいんですよ。それで生きてどうすんだって、家に帰りたいんですね。それがやっぱり本当のゴールだなって、つくづく冒険中に感じるんだよね。それは僕だけじゃなくて、みんなそう言うと思います」

●でもやっぱり、戻ってきた時に感じるものって、冒険に出た時に、いかに壮大な自然だったりだとか、日常では目にしないものを目にするかによって、やっぱり帰ってきたあとの日常って変わったりするんですかね?

「大きく言うとね、何も変わらない」

●何も変わらない・・・!?

「何も変わらない。何も起きない。穏やかでなんの変哲もない日常こそが最高なんだよ! 何か変わっている日常よりかも穏やかで何も感じない、退屈だな〜っていう日常が最高なの(笑)」

●なるほど〜!

「ほんとそうなんだよね。だからそんな気分はものすごく大切。で、やっぱりね、頑張っている時は日常がいつも自分を支えていくんですよ、いつも日常に支えられるの。だから素晴らしい日常を持つべし! 素晴らしい日常、友達、家庭、社会、会社を持つことによって、その人は頑張れるっていうのはもう絶対、太鼓判です」

社会のために役立つバイク

※今バイクの活動で、いちばん力を入れていることはありますか?

「今、俺が一生懸命やっているのは、“災害支援バイク”っていうものを作っているのね。(日本は)災害が多いじゃないですか。山火事も多いし、津波が起きるし、地震が起きるし、そんなのの繰り返しだよね。大水は出るし・・・そんな災害日本の中で、僕はバイク乗りだから、バイクがもっと社会のために役立つシーンをいっぱい想像するんだけど、オートバイは何か起きた時は、初動にすごく効果あるんですよ。車じゃ行けないでしょ? バイクは(現場に)行けるんです!

地元にはその場所を知っている若い人がいっぱいいるんですよ。“俺、あそこ行ってくる!”ってね。例えば、隔離された集落のところに行って、それで一声かけてくるってすごく大事なことだよね。何かできなくてもやっぱり駆けつけて、その場に行って、人と人の顔を合わせることが最高の救助だからね。それができるのは、俺はオートバイだと思っているから、それに向いているようなバイクを作って、そのためにみんなに号令して今、訓練をやっています」

●訓練!?

「レスキューとかそういう部分の、基本的な人工呼吸とかそういうことね。で、そういうものをみんなに言って、何か社会の役に立っていこうという気持ちでやっていますよ! 今、未完成だから必死になって言うんだよ。一生懸命やんなきゃいけないと思って、それを社会的通念にしたいと思っているわけ。

“おっ! バイク、行ってこい!”って言われたいの! “はい! わかった!”ってね。バイク乗りだからね。バイクが社会の役立ちたい! バイクの連中がみんな、ありがとう!って言われるような社会になればいいなと思って、今バイクが活躍できる場所を設定して、そのためのシステムとそのための訓練をやっている。それを今いちばんやっているところ、小さなことだけどね」

●風間さんの、人のためにとか、地球のために貢献していきたい、役に立ちたいという思いの原動力は?

「この原動力は、それは俺、今まで冒険をやっていたからね。冒険やるのもオートバイっていうのが・・・これ、バイクの話になっちゃうけどね。

つまりバイクっていうのは、日本にはホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキっていう、4大メーカーがあるのね。その昔(バイクメーカーは)60もあったんだよ」

●へぇ~~!

「その生き残ったメーカーが何をやっていたかっていうと、世界選手権に出てチャンピオン(の座を)取るんですよ! それで技術力(を高めて)商品開発をやってきたの。素晴らしい技術が商品の形として売れるわけ! それはよい製品を作るってことの証なんだよね、勝つことは!

それでそのチャンピオンはサイン会をやり、店頭に並んでセールスの陣頭に立つわけだ。それでマーケットを築いた。マーケットを築いたけど、速いとか上手いっていうことを、社会は別に欲していないんですよ。最初は欲していたんだよ。でも結果、そのあと(バイクは)危ないとかうるさいとかって言うの。

でも僕は、そういう上手い速いだけじゃないんだ。そうじゃなくて、乗ることによって、もっと人間っていうのはすごいチャレンジがあって、すごい達成感があって、ロマンがあって、そうじゃない道を僕が自ら選んでやったのが、自分のバイクの冒険なの。ほかのシーンを見せたんですよ。

で、それだけじゃないんです! うまくコーナーをピューって行くだけじゃないんです! ノロノロ走ったってロマンチックなんです! 自然があれば行きたいんです! 山があれば登りたい! これ、山屋と一緒ね。ピークを踏みたいんです! 僕はバイクで行きたいんです! ピッケルじゃないんだって。ピッケルもやるよ。でも僕はバイクが好きだからっていう、バイクの表現、バイクの活動の領域を広めていくのは僕の冒険だったの。

その冒険で世界中に行くでしょ。エベレストに行きます。エベレスト街道、ばばばーっと行きます。アメリカ人の女性が走ってきます。“クレイジー!”って怒られるわけ。なんでクレイジーなの、俺は? って、バイクだから? ってことなんだよね。

それだけバイクは市民権を持っていなかった。悔しい! 眺める観察する人にとってはうるさいから嫌なの、いて欲しくない形をしているの。だから悔しいから、バイクは人のためになるんだってことをやりたいんですよ、最後の仕事として。俺はそれをやらなきゃいけないと思って、頑張ってま~~す!(笑)」

地球元気村の信念

※風間さんは1988年に「地球元気村」を設立されました。テーマが「人も地球も元気、人と自然が調和する社会」ということですが、改めて、なぜ「地球元気村」をやろうと思ったのか、教えてください。

「これはバイクで冒険するのと一緒なんだけどね。やっぱりみんなに自然志向を持ってもらいたい。自然ってものにもっとみんなが目を向けて欲しいっていう活動。それは家族ぐるみだったり、子供も一緒に向かっていくフィールド、自然豊かな中でいろんな体験がある、いろんな発見がある、感動がある。そういった中に地球人としての必要な要素・・・”私嫌い!”とかって言わないで、まあ嫌いって言ってもいいんだよ。

とにかく自然と一緒になって生きていくのが、人間のあるべき姿だし、そこの形はなんだろう? そういったものを掌握したり、理解する社会形態ってどうなのだろう? ってね。それは教育すべてにわたってそうだよね。そういう理想的な自然を取り入れた生き方、社会を作っていきたいと思ったの。

特に僕が1988年頃、子育て盛りだから、育メンだから、俺は! 自分でも初代育メンだと思っている(笑)。俺は田舎の育ちでさ、自然なんかいくらでもあるんだよ! ところが都会で、当時1988年は練馬に住んでいた。子供を抱っこしながら、よそん家の垣根の向こうに(ある花を子供と一緒に見ながら)“綺麗な花だろ~”って言うの。なんと惨めなんだろうって、よそん家の花を見て子供に自然を教えなきゃいけない、これはすごく辛かったね。

都会の人たちは自然に向かって行かなければ、自然と出会えないでしょ。田舎に住んでいる人たちは、自然は周りを見りゃみんな自然だよね。足元を見れば川が流れているよね。でも都会の人はそこに向かわなきゃいけない。

そんな都会の人たちに向かっても、自然は素晴らしいんだよ! って、自然が人間を大きくする、大らかにするんだよ! って、自然を含んだ都会の空間、街の空間にしていきたいね! って、いうことをほんとに言わなきゃいけないと思ってやってきました。それで38年! 何も答えが出ていない・・・。

もうほんと虚しい闘いだけど、しかし地球元気村で僕がやった体験学習に来てくれた人は何万人もいるよね。だって0歳で来た子がもう38歳だから! みんなそういう昔のある日の思い出を、ちゃんと脳裏に刻みながら生きていってくれたから、無駄じゃない。でもこれはずーっとやり続けていかなければいけないんですよね、これからもね」

●そうですよね~。

「加えて気候変動、こういった部分でも自然が非常にインパクト強くものを言ってくるでしょ。洪水にしてもね。夏40度超える毎日、耐え難いじゃないですか。これはやっぱり自然をある種、蔑ろにしたり、自分たちだけの生き方、人間だけの生き方を考えたひとつのツケがここで回ってきたと僕は思っている。

それはそういう循環なんだよって(言うけど)そんなの詭弁。やっぱり直せるものは直していきたいと思うからね。だから、みんなもっと自然寄りの生き方を考えていくべきだと思うので、1日24時間の使い方は自由だし、豊かっていうものも考え方ひとつで変わるから、みんなこれは選択肢の問題だから、それはよりよい方向の、“フリントストーン”だよ! そういったものに目を向ける心がすごく大事ね! 今こそ!」

☆この他の風間深志さんのトークもご覧ください。

INFORMATION

地球元気村の活動のひとつとして、モンゴルのゴビ砂漠に木を植える活動を行なっています。10年以上も続けているこの活動、今年もこの夏に植林ツアーが予定されています。

また、山梨市にある地球元気村ファーム「天空のはたけ」では5月中旬に、サツマイモの植え付けが計画されています。ほかにも地球元気村が運営している山梨県山中湖村の「村営 山中湖キャンプ場」もありますので、ぜひご利用ください。

そんな地球元気村では、随時村民を募集中です。プレミアム村民は会費が年間10,000円、村民になると年4回、会報誌「地球元気村」が届くほか、イベントの参加費が割引になるなどの特典がありますよ。詳しくはNPO法人「地球元気村」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎地球元気村:https://chikyugenkimura.jp

風間さんが主宰されている一般社団法人「日本ライダーズフォーラム」でもイベントが目白押しです。地域社会を元気にするための「にっぽん応援ツーリング」が4月26日にスタート。

また、一大バイク・イベント「SSTR(サンライズ・サンセット・ツーリング・ラリー)」が5月24日から始まる予定です。詳しくは「日本ライダーズフォーラム」のオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎日本ライダーズフォーラム:https://www.round4poles.com