2026/2/8 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、絶景温泉探検家の「鈴木浩大(すずき・こうだい)」さんです。

もともと旅好きだった鈴木さんは、大学生の頃に北海道を車で一周。その時に温泉にハマり、日本全国の温泉を巡るようになったそうです。ところが2000年頃には、国内に行きたい温泉がなくなってしまったそうですが、折しもインターネットの時代が到来、海外の知られざる温泉に目を向けるようになったということです。

そして、世界の辺境秘境にある秘湯を探しあて、これまでになんと! 51カ国1250カ所の知られざる温泉を巡った、唯一無二の温泉探検家なんです。

「絶景温泉探検家」という肩書きは、2023年に初めて本を出す時に出版社のかたが命名。気に入って、そう名乗るようになったとのこと。

「絶景温泉」というのは、鈴木さんがおっしゃるには、温泉からの「眺め」だけでなく、温泉そのものの形や色彩が素晴らしく、また、ほかでは見られない変わった温泉も含め、広い意味で「絶景温泉」と呼んでいるそうです。

きょうは、そんな鈴木さんの新しい本『日本人が知らない 世界の温泉探検録』をもとに、温泉大国フィジーやマダガスカルの凄すぎる温泉、そして水上飛行機をチャーターしてまで行ったカナダの島の温泉など、温泉探検の数々をご紹介します。

☆写真:鈴木浩大

温泉大国フィジー、人が頼り!?

※鈴木さんの新しい本『日本人が知らない 世界の温泉探検録』には、ヨーロッパを除く各大陸から8つの温泉旅が紹介されています。その中から番組で選んだ温泉旅についてうかがっていきます。

まずは、オセアニア編。南太平洋の島国フィジーは、知られざる温泉大国と書いてあります。たくさん温泉があるんですか?

「はい、南太平洋の国々もそうですし、カリブ海とかエーゲ海の国々もそうなんですけれども、島がいっぱいあるところは火山島であることが多いんですよね。フィジーは何十もの島で温泉が湧いているんですけれども、温泉を目的にフィジーに行く人ってあまりいなくて、リゾートアイランドっていうような所ですから・・・。

私は洋書の古書っていうか、古い洋書をインターネットで検索していることが多いんですね。1960年代に書かれた『フィジーの地熱と温泉』という洋書をたまたま見つけて、面白そうだと思って購入してみたら、フィジーにある温泉が何百も載っているんで、これは行かなきゃならない、というようなことがきっかけですね」

●「知られざる温泉大国」の“知られざる”っていうことは、なかなかインターネットにも情報がないってことですか?

「そうですね。今回この本を出版するにあたって、索引を作ろうと思って、インターネットで調べても2、3の温泉を除くとフィジーの温泉は、ほぼインターネットで情報が見つかりません。英語でも全く見つからないので、未だに知られざるままという感じですね」

●どうやって情報を入手したんですか?

「今申し上げた洋書がきっかけなんですけど、今から60年以上前の本ですから、細かなことは、場所とかはあまり詳しく書いてありません。

海外に行く時には、やっぱり車をどう確保するかっていうのがあるんですよね。自分で運転できる国もありますけど、フィジーの離島は、車で川を渡って行くみたいなところが結構あるみたいなので、車を探しましたけど、旅行会社が小さな島には存在しませんでした。

でも、ある旅行会社に温泉リストを見せたら、“大丈夫、大丈夫、みんな行けるよ!”みたいな返事なんで、 “行ったことはあるんですか?”って聞いたら、“いや、ないところも多い”って言うんですよね。でも“大丈夫だ”って言うんで、一応信じて行きました。

そしたらドライバーのかたが、小さな島なのでどの村にも知り合いがいるって言うんですよね。それで村に着いて、知り合いの家をノックして、“この近くに温泉があるか?”って聞くと、“あっ、あるよ!”って言うんで、だいたいどの村でも温泉があってたどり着けました。

中には、ものすごく広い草っぱらを歩いて、その先の洞窟の中にあるような温泉もあって、とても案内なしには着けないんですけども、すべての村で人づてでたどり着いたみたいな・・・だから今のインターネット時代とはかけ離れたような、人のつながりで、すべての温泉にたどり着けたというような感じです」

(編集部注:海外の温泉を巡る旅は、現地で雇うドライバーやガイドさん次第で旅の成否が決まるそうですが、フィジーのドライバーさんは優秀で、鈴木さんの意を汲んで、次々に温泉を探し出してくれたそうです)

ゴミひとつない、フィジーの温泉

※フィジーでは何ヶ所の温泉を巡ったんですか?

「全体で行ったのは12〜13箇所ですかね。というのは、フィジーってやっぱりまだまだ観光化されてない、ものすごく閉じた村があって・・・村によっては村に入るのに村長への貢ぎ物を持って、入村の儀式をやって入るとか、それには日を選ぶ必要があるみたいなところもあって、とても短い旅で行けない所もあるので、今回は車でなんとか行けそうな所っていうので、12〜13箇所の温泉を回ってきました」

●お目当ての温泉はいかがでしたか?

「よかったですよ。特に森の中に古代遺跡のような石組みの露天風呂があったりして、これを事前の情報なく発見したら、ものすごい遺跡を発見したんじゃないかと思うようなところもありました。

あと驚いたのが、綺麗に使っているんですよね、村の人たちが・・・。やっぱり国によっては、露天の温泉の周りにゴミがものすごく散乱している所も多いんですけれども、フィジーの場合にはどこに行ってもゴミひとつ落ちてなく、地元の人たちが大切に(温泉を)使っているんだな~という感じでした」

●フィジーには、どこにでも温泉があるんですか?

「そうですね。だいたい多くの所にあって、逆に言うと、昔の時代に温泉が湧く場所に人が住み着いて、村ができたっていうような感じですかね。

ですから、地元の人たちは“温泉”って言うだけで、“〇〇温泉”とは呼んでないんですよね。日本でも田舎でバスに乗ると、“小学校前”とか“病院前”なんてバス停があって、それは小学校前って言えば、〇〇小学校って書かなくても、そこしかないみたいな感じになるんですよね。

フィジーの場合も、なんとか温泉って言う名前は、特にないということで、こちらが村の名前を勝手に温泉にしたっていうようなことですね。

あと意外にほかの村の温泉のことは知らない。自分の村の温泉は温度も高いので、料理にも使えるし、暖房にも使えるし、もちろん入浴もできるし、それで十分っていうような感じでしたね」

●フィジーのかたがたにとって温泉は、生活の一部みたいな感覚ですかね?

「そうですね。今回新しい本で書いた8つの国の中には、やっぱりそういう国が多かったですね。『知られざる温泉』っていうのは、ローカルな人々が温泉の周りに住み着いて、温泉とともに暮らしてきたみたいな温泉が多かったです」

マダガスカル「アンパラキー温泉」!

※続いて、アフリカ編です。アフリカ大陸の南東に浮かぶ島国マダガスカル。おそらく日本人には、温泉のイメージはまったくない場所だと思います。現地の旅行会社のかたも知らなかった温泉を、どうやって見つけたんですか?

「これもインターネットで探していて『マダガスカルの温泉地図』っていうフランス語の文献みたいなのがありました。マダガスカルは昔、フランスの植民地でしたので、フランスが統治していた時代に作った地図のようでした。

その出典とか、どういう背景で作られたのがわらないんですけども、マダガスカルの国全体で100以上の温泉に印が付けられています。ただ印が付いているだけで、なんていう村なのかもわからないので、ちゃんとした地図に重ね合わせて、村にマークをプロットして、それで(温泉を)探しに行ったというような感じですね」

●へえ~、たくさんあるものなんですか?

「全体で100を超えているんですけども、中には山道を歩いて行かなきゃいけない所もあるので、今回は短い滞在中に行けそうな、あるルート沿いを探すというふうに決めました」

●マダガスカルの温泉のハイライトと言えるのが、本の帯の写真になっている「アンパラキー温泉」だと思います。写真を見ると、変わった形と色の岩の前に、山吹色のプールのような湯だまりがあるんですけども、これがアンパラキー温泉なんですよね?

「そうです。ぜひ本を手に取って見ていただけたらと思うんですね。この温泉を表紙と最初のページに持ってきたのは、何と言っても迫力がある黄土色の温泉プール、日本でいう濁り湯なんですけれども、温泉の成分と土とかが混ざって、こんな色になっているというような感じです」

●お湯が山吹色なので、まさかこれが温泉だって思わないですよね?

「奥に『噴泉塔(ふんせんとう)』って言うんですけど、温泉を噴き出す塔があって、そこから湧いているお湯がこのプールに流れ込んでいるというような感じです。実際は温泉と言っても温度がちょっと低めなんですけれども、太陽で熱せられているので、お風呂自体はそんなに冷たくはありません」

●この温泉があるのは、どんな場所なんですか?

「マダガスカルの首都は、アンタナナリボっていうんですけども、長いので地元の人たちは“タナ”って省略しているんですね。そのアンタナナリボから車で4時間ぐらいの場所にあります。アンパラキーっていう村の外れにあるんですね。観光ガイドブックなんかには全く載っていませんので、基本的には地元の人たちが利用する温泉という感じです」

●そうなんですね。鈴木さんもこの山吹色の温泉に浸かったんですか?

「もちろんですね。やっぱり行って温泉があれば、どこでも浸かりますから(笑)、浸かりましたけれども、もともとこれは濃い炭酸泉なので、ちょっとシュワシュワした感じがあるんですね。

炭酸泉は、温度が高くなると炭酸が抜けちゃう、コーラを温めれば、炭酸が抜けちゃうのと一緒なんですけど、比較的に温度が低いままなんで、炭酸がシュワシュワする感じを楽しみながら浸かれる温泉でした」

●匂いとかってするんですか?

「この温泉は見た目に比べて、匂いとかはあまりなくて、舐めると塩味がちょっと強いっていう感じでしたね」

●マダガスカルでは温泉という意味の言葉が、集落の名前になっているということですけれども、それだけやっぱり地元のかたにとっては、温泉は身近なものっていうことなんですか?

「そうですね。さっきのフィジーと一緒で、温泉のある所に村ができて、その村の名前を温泉にしたっていうような感じです。

インターネットのマップでも拡大していくと、『ラヌマファナ』っていうんですけど、ラヌマファナっていう地名が山ほどあります。だけども地元の人たちは、さっきのフィジーの温泉と一緒で、ラヌマファナって言えば、ここを差すっていうことになりますから、ふたつ以上温泉がある場合は“何々ラヌマファナ”って名前が付くっていうような感じですかね」

(編集部注:海外の温泉は、状況にもよるそうですが、水着を着用して入ることも多いそうです。私たち日本人からすると、水着で温泉!?と、思うかも知れませんが、鈴木さんがおっしゃるには、慣れると気にならないそうですよ)

バオバブの並木、沈んでいく夕陽

※マダガスカルというと、「バオバブ」という、木を引っこ抜いて、根を上にして立てたような巨木が有名だと思います。鈴木さんは、バオバブの並木も見てきたんですか?

「このバオバブの並木道は、首都のアンタナナリボから車で15時間ぐらいかかるので、その日のうちには着けないぐらいの場所なんですね。道もものすごく悪くて、舗装されていない道が続くんですけれども、それでもやっぱり行った甲斐がありました。

子供の頃、図鑑でこのバオバブの木を見て、いつか行きたいな〜とは思っていたんですけど、私が子供の頃は海外に旅行する人は周りに誰もいなくて、自分がいつか行くなんていう発想がなかったんですね。

大人になって、いつか行ってみたいな〜と思ってはいたんですけども、なかなか温泉抜きで行くのも考えられなかったので、今回はマダガスカルの温泉地図を見つけたのと、アンパラキーの間欠泉の写真を見つけたのと、よし! 三点セットで、行ってみようということになりました」

●幼い頃からの夢だった、本にも書かれていましたよね。

「そうですね。実際着くと、夕焼けまで2時間ぐらいあるって言われたんですね。2時間もここにいるかな~と思ったんですけども、ちょっと角度を変えると全然違う姿が見えますし、やっぱり飽きないんですよね。

あっという間に2時間が経って、夕暮れになると何百人って人たちが集まってきて、バオバブを見上げて、なにか同じ空間を共有しているみたいな雰囲気でしたね。音ひとつない中で沈んでく夕陽がとても素晴らしくて、うちの奥さんはこの写真をスマホの待ち受けにしてくれています(笑)」

水上飛行機で行くカナダの温泉島

※次は北米編です。カナダの西海岸に、その名も「温泉島」、「ホットスプリング・アイランド」という無人島があるんですね。

「カナダの温泉をまとめた本が出ていて、その中で見つけた温泉です。ただやっぱり行き方がとても難しいので、どうしようかと思ったんですけど、ホットスプリング・アイランドっていう名前の島は、世界でもほかに見つけたことがないので、これは絶景温泉探検家を自称する以上、いつか行かなきゃいけないなと思って計画しました」

●どのあたりにあるんですか?

「バンクーバーがカナダの西海岸ではいちばん有名で、日本人にとっても馴染みの深い場所だと思います。ブリティッシュ・コロンビア州の、いちばん南側にバンクーバーがあるんですが、その北の端のほうにある、太平洋に浮かぶ島々ですね。これが『ハイダ・グワイ諸島』っていうんですけれども、そのうちのひとつの島が、この無人島のホットスプリング・アイランドです」

●その温泉島に行くのに水上飛行機をチャーターされたということですが、その行き方しかないっていうことですか?

「ほかにカヌーをやる人なら、カヌーで片道2泊ぐらいかけて漕いでいく、なんていうのもあるらしいんですけども、それができない人には、この水上飛行機が唯一の手段という感じですね」

●実際、温泉島はどんな島でした?

「端から端まで歩いて30〜40分ぐらいの小さな島なんですけれども、温泉が湧いているのは、そのうちの西南方向の一角だけなんですよね。

そこは岩場で水上飛行機が着水できないので、飛行機はその反対側に着水します。そうすると着水してから温泉のある所まで、島の中を30分ほど歩いていくんですね。これが昔のままの原生林みたいな・・・なんて言うんですかね・・・森林浴じゃないですけれども、歩いているだけで気持ちがよくなるような島でした。

先ほどハイダ・グワイ諸島って言いましたけど、ここは昔からハイダ族っていう先住民のかたたちの島で、水上飛行機の会社のかたが、気を利かせて、ハイダ族の女性を案内人として一緒に同行させてくれたので、いろいろ説明をしてくれたり、写真のモデルになってくれたりして助かりました」

●島には温泉は多いんですか?

「本によると源泉は26箇所って書いてあるんですけども、実際に入浴できるような露天風呂、岩場の露天風呂は10箇所ほどありました」

●その写真をご用意いただいているんですけど、海が見える温泉! っていうことですよね。

「そうですね。カナダのその温泉本の中でも、作者が“北米でいちばん美しい露天風呂”と書いているぐらい、まさに絶景のオーシャンビュー温泉でしたね」

●本当にオーシャンビュー温泉っていう感じですね。

「3冊目の新刊の口絵にも載っていますから、ぜひ見てください!」

●この露天風呂の入り心地はいかがでしたか?

「これがまさに適温なんですよね。40度よりちょっとぬるいぐらいなので、日本で入る温泉に比べると、ぬるいと感じるかもしれませんけど、長い時間のんびりと入るには絶好っていうか、体温よりちょっと高いぐらいの温度ですね。

露天風呂によって塩味の濃さが変わったりするので、入り比べるのもちょっと面白いっていう感じでした」

●目の前には海が見えるわけですよね。

「この時も、予約した時に“ちょっとでも天気が悪いと、水上飛行機は飛べない”って言われたんですよね。だからその場合には飛べないってことになるので、“支払いは現地でいいよ”って言われたんですよ。事前支払いは要らないと・・・。

飛べないことが多いんだって言われたんですけど、たまたまこの日は風もなく絶好の天気でした。私はよく“今回も温泉の神様が私を守ってくれた”と言っているんですけど、まさにそんな天気でした」

(編集部注:水上飛行機をチャーターというと、いったいいくらかかるんだろうと思いますよね。鈴木さんにお聞きしたら、現地では移動手段として水上飛行機があるので、複数の会社が運行していて、競合になるので、チャーター代もまちまち。鈴木さんは当時8万円ほどでチャーターしたそうですが、今なら円安なので、倍ぐらいはかかるかも知れないとおっしゃっていました)

源泉掛け流しが当たり前!?

※この本で紹介してあるローカルな温泉は、掘削して温泉を掘り当てたものではないんですよね?

「掘削するっていうのはものすごくお金がかかりますし、またたとえばどこかで湧いている温泉をホテルの浴場まで引っ張ってくるのもお金がかかりますし、温度を保つために、お湯を沸かすっていうのもお金がかかります。

今回の本で紹介したような温泉は、みんなその場で湧いている温泉に、その場で入っているというのが大半ですので、いわゆる“源泉掛け流し”って言葉は、海外のローカル温泉に行ったら当たり前っていうか、そうじゃない温泉はないっていうような感じですね」

●日本では温泉はお風呂、つまり入浴するものと思っていますけれども、海外では利用の仕方がほかにもあったりするんですか?

「そうですね。本の中でも述べているんですけど、マダガスカルのある村なんかは、そこにまさに温泉が湧いているから人々が集まってきて、村になったっていう感じです。

そこは温泉が湧いている場所が3区画ぐらいに別れていて、その湧き出し口の所は料理をしたり、お湯を汲んだり、水を汲むための場所。ちょっと離れた所は体を洗う場所。それでちょっと離れると洗濯する場所っていう感じで、お湯の綺麗さに応じて作業が変わっているという感じですね。

その村は周りの村に比べて、丁度を訪ねた時期が日本でいう5月6月に相当する時期だったんですけど、ほかの村よりも稲の生育がすごく良くて、青々としていたなんていう感じもありますので、あらゆることに温泉が使われているという感じです」

●入浴だけじゃないんですね?

「フィジーでも、ものすごく山奥、さっきお話した川を車で越えていくような村に温泉があったんですけども、そこでその温泉はココナッツを乾燥させるのに使っていたんですね。

ココナッツって中身はミルクとして使うんですけども、殻の内側の部分を乾燥させると肥料になるらしくて、それが産業になっているらしいんですよ。それでその村に行くと温泉の熱で乾燥させているっていう感じなので、とてもエコなシステムなんですよね。

ところがそのフィジーの都会近くにくると、やっぱり油を使ってココナッツを乾燥させているので、ものすごく煙も出ているし、作業している人もつらそうなんですよね。だから便利な場所でそういうつらい作業をするよりも、僻地だけれどもエコな環境でできるっていうのを選んだ人たちが、その村に住み着いているという感じでした」

(編集部注:鈴木さんの本には第2部に「温泉旅の極意」が載っています。これは、温泉でなくても、自分なりのテーマで旅をする時にとても参考になるノウハウが満載なんです。ちょっとだけここでご紹介すると・・・

ネットで探しても情報が得られない場合は現地の人に聞く。それも若い人よりも、地元に長く住んでいる年配のかたがいいそうです。

またネットの場合、翻訳機能を使って、その国の言葉で検索し、お目当ての場所の資料は印刷して持っていく。自分では読めなくても、その国の言葉で書いてある資料を見せると、現地の人は読めるので、目的地に早くたどり着けるなどなど、参考になる旅の極意がたくさん載っていますので、ぜひ鈴木さんの本をチェックしてください)

温泉伝説、調査中!

※鈴木さんは、温泉にまつわる伝説も調査中だそうですね。どんな伝説があるんですか?

「私が最初に温泉の伝説が気になったのは、アルメニアっていう国がコーカサス地方にあるんですが、ある温泉に行ったら、シカのマークがミネラルウォーター(のラベル)に付いていて、町中にもシカがシンボルとして描かれているんですね。

それで(町の人に)聞いてみると、この村の温泉は、傷ついているシカが温泉に浸かっているのを人が見つけて、そのシカの傷が治っていくのを見て、温泉を発見したというようなことで、日本各地にある『鹿の湯』って名乗るような温泉と全く同じ伝説が、これだけ距離の離れたヨーロッパにもあるのか、というので、気になったというのがきっかけです。

それから調べてみると、非常に離れた場所でありながら、日本と全く同じような伝説もあれば、全然異なるような文脈の伝説もあって、伝説について調べ始めると、人々と温泉の関わりの原点を知るみたいな面白さがありました。

というのは、昔の人にとって大地からお湯が湧いているというのは、ものすごく不思議な現象だし、何か神様の力なんじゃないかと思うようなところがあるわけですよね。だからそういう意味で、それを昔の人がどうやって解釈したのかっていうのがとても面白くて、温泉の発見伝説っていうのを調べています」

●温泉は地球からの贈り物かもしれませんね。

「そうですね。さっきの伝説の話でもそうですけれども、昔の人が不思議に思ったのは、まさにそこに人を助けてくれるような話があるわけです。

ニュージーランドの先住民でマオリ族っていうかたがたがいますけども、マオリ族のかたたちは、まさにニュージーランドに湧く温泉の所に住み着いて、文化を発展させたっていうようなことです。今でも高い地熱の場所に、肉とか野菜を埋めて蒸して食べる料理がマオリ族の伝統料理として知られていて、観光客もそれを楽しむことができます。

蒸し料理は日本でもありますし、世界各地にあるので、温泉の地熱を利用しておいしく食べようと考えた人たちは、世界中にいたっていうことなんだと思います」

●今年2026年の温泉旅は、どこに行くか決まっているんですか?

「私は1年中ここに行ってみたい! っていう温泉旅行を妄想しているんですけど、その中でやっぱりヨーロッパに温泉発見伝説に関するちょっと興味深い温泉が多いので今調べています。

1回の旅でいけるのは1週間としたときに、その1週間でどこを回れば効率的に回れるかみたいなのを、パズルのように解いていくんですけど、まさにそういうパズルのような作業をやっている最中です」

●では最後に温泉の神様がいるとしたら、どんなことをお願いしますか?

「やっぱり温泉旅を本で紹介したいって言ったときに、重要なのは天気なんですよね。同じ温泉でも土砂降りだったら全く絵になりません。

さっきお話ししたアンパラキーの間欠泉でも土砂降りだったら、全然映えない写真になってしまいます。そういう意味では晴れている状況で旅行したい。さっきの温泉島もめったにないいい天気だったと言われたように、温泉の神様にいちばんお願いしたいのは、訪ねる温泉で雨が降らないで欲しい! ということだと思います」

INFORMATION

鈴木さんの新しい本をぜひ読んでください。ヨーロッパを除く各大陸から、とびきりの8つの温泉旅が載っています。その名の通り、私たちが知らない辺境秘境の温泉、そしてそこにたどり着くまでの、探検のような旅の逸話が満載ですよ。また、日本と海外の温泉文化に関する興味深いコラムや、旅好きにはとても参考になる温泉旅の極意も必見です。

産業編集センターの「わたしの旅ブックス」シリーズの一冊として絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎産業編集センター:https://book.shc.co.jp/22259

2026/2/1 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、株式会社「やまとわ」の取締役で、森林ディレクターの「奥田悠史(おくだ・ゆうじ)」さんです。

長野県伊那市、通称「伊那谷(いなだに)」に拠点を置く「やまとわ」は、森と暮らしをつなぐような、いろいろ事業を展開している会社で、奥田さんは創業メンバーのおひとりです。

1988年、三重県生まれの奥田さんは子供の頃、長野の山の風景に圧倒され、いつかは長野に住みたいと思い、信州大学に進学。農学部・森林科学科で、年輪の研究を行ない、気候の変化が木の成長に影響を与え、年輪の幅が変わることに着目し、歴史上の出来事との関係性などを調べていたそうです。

「やまとわ」の創業は2016年。創業メンバーは家具職人3人と奥田さんの、合わせて4人。現在は樹木医やクライマー、元林野庁や製材会社のスタッフなどなど多彩な顔ぶれ20数人が集う会社となっています。

きょうはそんな奥田さんに「森をつくる、暮らしをつくる」をテーマにした、多岐にわたる活動や今の仕事につながるバックパッカー世界一周の旅で得た体験のほか、未来の森をデザインする大切さなどうかがいます。

☆写真協力:やまとわ

森を作る暮らし

※なぜ会社をやろうと思ったんですか?

「森の課題と言いますか、日本の森が荒れているみたいなことに大変関心がありました。僕はその時、デザイン事務所をやっていたんですけど、デザイナー(の仕事)だけじゃなくて、森のことに直接触れていきたいなって思っていた時に、そういう思いを持った家具職人の中村さんと出会って、一緒にやっていこうというような感じで会社を立ち上げました」

●「やまとわ」の理念は、どういうものがあるんですか?

「『森をつくる 暮らしをつくる』というのが、僕らの理念なんですね。森と暮らしが離れてしまっている現在において、森が荒れているから手入れをしていこうよっていう話をしても、なかなか響かないと思うんです。

森があるから嬉しい暮らしって、どんな暮らしなんだろうかっていうことを、改めて現代の中で問い直していくのがやりたいことというか、そうしないと森が良くなんないんじゃないかなって思って、森を作る暮らしを探求するようなことを理念にしています」

●具体的には、どんな事業を行なっていらっしゃるんですか?

「すごく多岐に渡っていまして、僕らの会社(の事業)はめちゃくちゃわかりづらいんです。夏は農業をして冬は林業をするっていう農林業のチームから、その地域の山の木を使った物づくりですとか、薪ストーブの販売みたいなこともやっています。

ほかにも森の中で遊んだり学んだりするような企画ですとか、あとは行政のかたや、企業さんと一緒に森のデザインをし直すと言いますか、森がどうやったらよくなるのかなみたいなことを一緒に考えるような伴走事業みたいなこともやっていたりします」

●様々なことをやっていらっしゃるんですね。

「そうなんです。幅広にいろいろやらないと、森のことってわかんないなっていう中で、とりあえず思いつくことをいろいろやっているんですけど(笑)」

「森林ディレクター」とは

※奥田さんが「森林ディレクター」という肩書きで仕事をするようになったのは、「やまとわ」を創業してからですか?

「そうです、そうです」

●自分で考えた肩書きなんですか?

「そうなんですよ。大学は林学と言いますか、森林科学を専攻していたんですけど、森のことが幅広すぎて、自分で何ができるかわかんないっていう状況の中で、一度その情報を伝えるっていうことで、編集者とかデザイナーになったんですね。

そのあとに山に実際に関わるようになってきて・・・で、僕がやってきた編集とかデザインと、森林の管理とか、そういうものを組み合わせたことを仕事にできる、今ならできるかもしれないということで、アートディレクターっていう肩書きもあると思うんですけど、それの森林ヴァージョンみたいな形で、森林ディレクターと自分で名付けて活動しています」

●「やまとわ」が手がける事業のディレクションをするのが、まさに奥田さんの役割っていうことですか?

「そうですね。そんな感じです」

●ディレクションをする時に心掛けていることってありますか?

「やっぱりアート・ディレクターだと、クライアントさんがわかりやすく、企業さんだったりするんですけど、森林ディレクターの場合は、もちろん社会ですとか企業さん、暮らしている人たち、あと森林とか自然そのものもいい状態になるっていう、いろんな目線で関係性を見ながら、企画とか商品開発をしていくことが重要なのかなと思っているので、その辺をすごく大事にしていますね」

バックパッカー世界一周の旅で得た体験

※奥田さんは信州大学在学中に、バックパッカーとして世界一周の旅に出たそうですね。なぜ旅に出ようと思ったんですか?

「世界一周って行きたくないですか? っていう感じが、僕の中にあったんですけど(笑)、行けるなら行きたい、世界を巡るみたいなことがあって・・・で、大学生のうちにぜひ行きたいなっていうことを、入学と同時に決断しまして、世界一周の準備を大学に入ってから始めたみたいな感じなんです。世界中を訪ねて、いろんな景色を見たいっていうのは大きかったですね」

●休学して旅に出られたんですか?

「そうです、そうです」

●何か国、行ったんですか?

「30か国ぐらいです。世界を一周するいろんな人たちがいるので、あまり多くはないんですけど、1年だとそれぐらいなのかなっていう感じです」

●特に印象に残っている場所はありますか?

「ふたつ挙げると、ひとつはスイスのマッターホルンの雪山なんです。山岳文化みたいなものにとても感動して・・・自然を見て涙が出るような体験は、本当にそのスイスの山並みだったんですね。

もうひとつはペルーのクスコです。そちらも山岳地域なんですが(苦笑)、その地域の土を使って家を建てることで風景が作られている。そこでインディヘナのお母さんたちの民族衣装が普段着のように使われていて、文化とかその土地の自然、インディヘナのかたの服も、その土地の草木染めをしてることが多くて、そこにいちばん感動したっていうのが僕の原体験ではすごくあります。

やっぱりそういうものをこの日本でも、地域の資源を活かした感動を作りたいなっていう、体験としてはあります」

自然資本とデザイン

※奥田さんは先頃『自然資本とデザイン 〜地域の風景と生きていくための思考法』という本を出されました。短い時間では、とても本全体の内容をご紹介できませんので、奥田さんから、この本の特徴などをお話しいただきたいのですが・・・

やはりタイトルの「自然資本とデザイン」に著者の想いが込められているんですよね?

「そうですね。自然資本っていうのを・・・(タイトルに)“資本”って付いているのでちょっと固く感じるんですけど、どちらかというと生きていくための土台としてあるものが自然資本だと思っています。それをどのようにケアしながら共生、共存していくのかを考えたような内容になっています。

そもそもやっぱり僕が大学時代に森林とか自然っていうものに対して、何か自分がアクションしたいって考えた時に、あまりにも大きすぎる世界っていうか、大きすぎる対象の中で、何をやっていくかわかんないな~みたいなことをすごく感じて・・・ある種の絶望みたいなものを感じたんですけど、それに対してわからない問題をどうやって紐解いていくのかみたいなことも、ひとつのテーマとして考えていました。

小さなアクションでもすごく意味、意義があるんじゃないかってことと、それを紐解いていくためには課題を、力いっぱい引っ張るというよりは、どうやって緩めていくのかみたいなことをデザインの視点から考えているような本になりますね。

いろんなことがあると思うんですけど、どんな状態になっていたらいいのかっていうことを改めて捉え直して、そこに向かうために何をすべきかっていうのを考える枠組みみたいなのが、デザインなのかなと僕は思っております」

●自然資本を活かしながらデザインしていくことで、いちばん心掛けていることってありますか?

「やっぱりその土地の良さとか面白さみたいなことは、自然由来なことがすごく多いと思うんですよね。自然と人の営みの接地面に文化が生まれるみたいなことで、例えば、静岡であればお茶の産地になっていたりとか、そういうような土地が持つ力と、そこで人が何かをやっているってことが合わさった時に、それが価値に変わるという気もするんですけどね。

なので、その場所に何がどんな状態であるのかっていうことと、そこにどんな人たちがいるのかってことが、どちらも大事だと思っているんです。

僕は長野県でやっていますけども、長野の伊那谷であれば、こういう自然資本、自然資源がいっぱいあって、そこにこういう人たちがいるんであれば、こんなつなぎ方・・・こんな状態になったら自然も活かされるし、自分たちの暮らしも豊かになるんじゃないか、みたいなことを考えながらデザインしているような、そんな流れになりますかね」

(編集部注:「やまとわ」が取り組んでいる、森と暮らしをつなぐような事業は、ひとつのモデルケースになるので、森林の事業などで課題に直面している地方自治体や地域のかたなどが、相談や見学にやって来ることも多いそうです。奥田さんがおっしゃるには、失敗も含めて包み隠さず伝え、共有してから、一緒に事業設計をすることもあるそうです)

森にはヴィジョンが必要!?

※自分たちが住んでいる地域の森をどうしていきたいのか、いわゆるヴィジョンが必要だと思いますが、実際はそういうことを考える機会はないんでしょうか?

「僕らはちょこちょこやるんですけど、日本の森においてはヴジョンのある山は、実際ほとんどないです」

●それってすごくもったいないことですよね?

「そうですね。なので(山の)所有者さんに聞いても森林組合さんとか事業者さんに、“この森はどういうヴィジョンで管理をしていきますか”って聞いても、ほとんどないっていうのが現状です。それを作り直していくのも大事なのかなって思っていますね」

●「やまとわ」では「SATOYAMA CONCEPT MAPs」を作っています。これはどういうものなんでしょうか?

「これは普通の山の、例えばマップって考えると、現状どういう山かがマップに載っていると思うんですけど、SATOYAMA CONCEPT MAPsは、その山の15年とか20年後どうなっていてほしいかっていうことを、いろんなリサーチをした上で作っていくものなんですね。

なので、50ヘクタールとか100ヘクタール、面積で言うとわかりづらいんですけど、それなりの規模の山を林業だけじゃなく、いろんな手法を用いて持続していくような山にするにはどうしたらいいんだろうっていうのを問いにしながら、この山のヴィジョンを作って、それをイラストにして関係者のかたがたと共有しながら、“ここにいくためには、こんなふうにステップを踏んでいかないといけませんね“みたいなことを話すためのマップを作るようなサービスとか仕事をしています」

●地域のかたがたが共有できるっていうことなんですね。

「そうですね。所有者さんもそうですし、地域のかたにももちろん共有していくっていうようなことをやっています」

●今後どういう森にしていきたいかっていうのを考える時にすごく参考になりそうですね。

「そうですね。ワクワクしてもらえるといいなと思うんですけど、確かにこうなったらいいよね! みたいなことが、いろんな人と話せると面白いのかと思ったりはしています」

里山は、日本の大きな可能性

※日々、森や樹木に向き合って、どんなことを感じますか?

「やっぱり僕、森はすごく大好きではあるんですけど、その森にいると心地よかったり、気持ちよかったりする山もたくさんある一方で、暗く不安になる山とか怖いなと思うことってたくさんあるんですよね。

そういう率直な感覚はすごく大事なのかなと思っています。この山は不安だな~とか怖いな~みたいなことを思いながら、そこをより良い状態といいますか、心地いい状態とか、いい森にしていくことをしていきたいなって日々考えているんで、いろんな形で森の状態を肌で感じている、そんなところですかね」

●森で働いていって、どんな時にいちばん喜びを感じますか?

「森そのものが変化していくこともすごく嬉しいんですけど、例えば薄暗くなった森に陽の光が入って、そこに下層植生、次の世代の木々が生えてくるみたいな風景はすごく嬉しいですね。

それだけじゃなくて、一緒に携わってくださっている山主さんですとか、関係者のかたがたが喜んでくださるような瞬間もやっぱり僕としては嬉しいですね。

人と森の共存みたいなことを考えると、森が喜んでいるのを人が喜んでいるっていう状態が、簡単に作れるわけじゃないんですけど、作れそうだなとか、そういう風景がちょっと見えるなっていう時がいちばん僕がワクワクするので、やっぱり森も人もすごく大事だなと思います」

●では最後に森林ディレクターとして、未来に向けた日本の森のコンセプト・マップを作るとしたら、どんなデザインになりますか?

「日本は本当に面白いんですよね。生態系も自然も本当に豊かな国なんですけど、僕らがそれをすごく忘れがちになってしまう中で、特にSATOYAMA CONCEPT MAPsっていう名前つけていますけど、里山とか里が日本のすごく大きな可能性だなと思っています。

人と自然の、それこそ共有とか響き合いみたいなことによって生まれている風景とか、そこから生まれた文化や価値みたいなものが、すごくたくさんあるんですけど、今それがすごくなくなってきているなっていう感覚を持っているので、改めて日本の里山っていうものを再提案・再定義しながら、林業の森と里的なものをちゃんと描き直していくことができたらいいなと思っています」

INFORMATION

『自然資本とデザイン 〜地域の風景と生きていくための思考法』

奥田さんの新しい本には、奥田さんが「やまとわ」で取り組んでいる、多岐にわたる事業や、その思いが綴られた一冊です。経営やビジネスのヒントにもなると思いますよ。宇宙飛行士・土井隆雄さんとの興味深い対談も掲載。ぜひ読んでください。

築地書館から絶賛発売中。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎築地書館:https://www.tsukiji-shokan.co.jp/mokuroku/ISBN978-4-8067-1699-0.html

株式会社「やまとわ」の事業について詳しくは、ぜひオフィシャルサイトを見てください。

◎やまとわ:https://yamatowa.co.jp

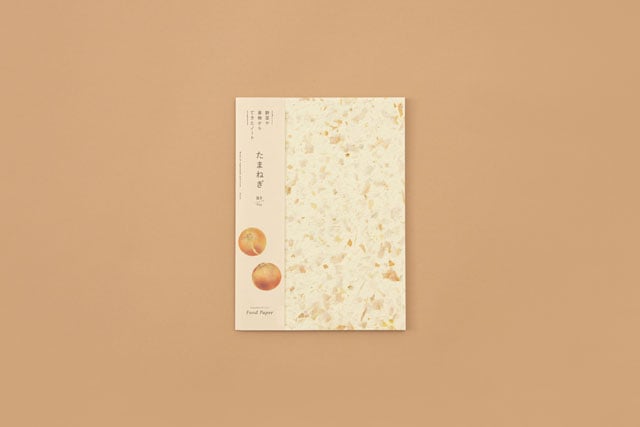

2026/1/25 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第27弾! 今回は、斬新なアイデアで生まれた「紙」と「鉛筆」をクローズアップします。

今回は「SDGs=持続可能な開発目標」の中から、「質の高い教育をみんなに」 「つくる責任 つかう責任」そして「陸の豊かさも守ろう」。

お迎えするのは、廃棄される野菜などを材料に「フードペーパー」を開発した

五十嵐製紙の伝統工芸士「五十嵐匡美(いがらし・まさみ)」さん、

そして「芽が出る鉛筆」を輸入販売している「レトロバンク」の代表取締役「中村真衣子(まいこ)」さんです。

サステナブルで環境教育にもつながる「紙」と「鉛筆」、いったいどんなプロダクツなのか、じっくりご紹介します。

「フードペーパー」の始まりは、夏休みの自由研究!?

☆写真協力:五十嵐製紙

※前半は、廃棄される野菜などを材料に製作した「フードペーパー」をご紹介します。

開発したのは、福井県越前市にある「五十嵐製紙」の伝統工芸士「五十嵐匡美」さんです。1919年、大正8年創業の「五十嵐製紙」は、およそ1500年の歴史がある「越前和紙」の伝統を受け継ぐ工房です。

越前和紙の原料はコウゾ、ミツマタ、ガンピといった木の皮ですが、特徴は、漉(す)けないものはないというほど、多種多様な技法があること。実はこの特徴こそ「フードペーパー」誕生の要因とも言えます。

お話をうかがう五十嵐さんは「五十嵐製紙」の四代目。国家資格である「伝統工芸士」を取得したのは、多くのかたに和紙の素晴らしさを伝えると同時に次の世代を育てるためでもあったそうです。

●まずは「フードペーパー」とはどんな紙なのか、教えてください。

「このフードペーパーは廃棄されるはずのお野菜とか果物を、紙に漉(す)き込んだ和紙なんですけど、これを始めたきっかけが和紙の原材料不足です。

コウゾ、ミツマタ、ガンピっていう木が年々減少してきているので、それをなんとかしたくて、廃棄されるはずのものを、足りない原料の代わりに入れ込んで、フードペーパーという名前で作らせてもらっています」

●どういう経緯でフードペーパーが誕生したんですか?

「実は、うちの息子、次男が夏休みの宿題の自由研究で、小学校4年生から中学校2年生まで、身近な食べ物とか植物から紙を作る研究をしたんです。それを私が整理してブランド化したのがこのフードペーパーです」

●息子さんは自分から進んで、その研究をされていたんですか?

「そうなんですよ。いきなり4年生の夏休みに“自由研究で紙を漉こうと思うから道具を貸して“って言われて・・・。どんな紙ができるかも私はイマイチよくわかってなくて、簡易的な紙漉きの、ちっちゃい道具のセットを渡して、やり方とかを軽く教えたら、うちの子はそのあたりの食べ物とかから紙を作り出して、そのまま研究をしていました(笑)」

●お母さんとしては、家業である紙に目を向けてくれたのは、すごく嬉しかったんじゃないですか?

「それはそうですね。やっぱり全然違うものよりかは、私たちがやっている仕事につながるようなものの、実験をしてきたっていうことでとても嬉しかったです」

●通常の和紙作りとの違いっていうと、どんなところなんですか?

「ほぼ変わりなく、紙漉きの工程も普段の紙の原料の代わりに廃棄されるはずのものを足すっていう感じで、すべてがほぼほぼ同じ工程で(フードペーパーは)作られていきます」

●最初からスムーズにいったんですか?

「そうなんです! それが意外とスムーズにいって・・・でもやっぱりそれは、うちの子の理科研究のノートっていうか、まとめたものがあったから、私はそれを教科書代わりにして(笑)、それを読み込んでフードペーパーを作ったので、スムーズにいきました」

息子には内緒でブランド化!?

※実際に製作する過程で、息子さんといろいろアイデアを出し合ったりしたんですか?

「実は、フードペーパーのブランドを立ち上げる時に、息子には一切お話ししてなかったんです。というのも高校受験の時で、余計な情報を入れないでおこうと思い、販売するまで息子には一切黙って進めていたので、理科研究のノートを教科書代わりにこっそり頑張っていました(笑)」

●そうだったんですね。息子さんにはいつの段階でお伝えしたんですか?

「合格が決まってすぐ伝えました。そしたらびっくりして、“ええぇ~”ってなって・・・でもすごく嬉しそうでした」

●フードペーパーとして完成するまでには、どれくらいの日数がかかったんですか?

「それが実は意外と早くて、発案してから発表するまで3~4ヶ月で、すぐ展示会に出しちゃいました」

●今はおもにどんなものを材料にフードペーパーを作っているんですか?

「今はおもに福井県内から出されるもので、一般的な玉ねぎ、じゃがいも、にんじん、ごぼう、お茶とかそういったものを使っています」

●材料によってやっぱり風合いの違いとかもあるんですか?

「そうなんですよ。肌触りにしても、全然その食べ物の風合いがそのまま出ているので、じゃがいもでしたら、ふんわりと、まるで蒸かし芋のようにホクホクとした手触り、玉ねぎでしたら、ちょっとシャリッとした風合いになっていきます」

●面白いですね。フードペーパーは和紙ではなくて、新しいジャンルの紙っていう感じですよね?

「そうですね。ある意味、和紙と洋紙の間って言いますか、和紙ともちょっと違う、新たなジャンルの和紙だと自分では思っています」

(編集部注:紙文具ブランド「フードペーパー」のラインナップは、メッセージカード12枚入り540円や、ノート500円などの文具から、サコッシュやフードストッカーのほか、有名デザイナーとのコラボレーションで誕生したトレイやくず入れもあるそうです。サコッシュなどの販売価格については、「五十嵐製紙」のオンラインストアをご覧ください。

https://foodpaper.jp/

ほかには現在、おしゃれなティッシュケースなどを製作中だとか。どんな仕上がりになるのか、楽しみですね)

※「フードペーパー」の今後の展開なんですけど、どんなことがあげられますか?

「いろんなフードロスももちろんなんですけど、最近はフードだけではなく、いろんなジャンルのものが(五十嵐製紙に)集まってまいります。

例えばデニムの、はきつぶしたものであったり、会社の制服、ベストであるとかユニフォーム・・・そういったものは今までは完全に廃棄されていたはずなんですけど、それを弊社で引き取って、粉砕はしてもらっていたんですけど、粉砕したものをその会社の名刺であったり、ショップカードであったり、包装紙であったりっていうものに生まれ変わらせている実績もあります。

最近は、フードペーパーとは言っているんですが、フードだけではなく洋服の繊維であったり、あとはハーブの抽出した絞りかすであったり、お花であったり、いろんな分野の廃棄されるはずのものから紙を作っています」

(編集部注:五十嵐製紙では現在、長男が和紙づくりの修行中。フードペーパーの発案者である次男は大学生活を満喫中だそうですが、大学が休みになると家業を手伝ってくれるそうですよ。

五十嵐さんとしては、息子さんたちに家業を継いで欲しいと思っているそうですがあとは子供たちの気持ち次第かな~とおっしゃっていました)

和紙は生活の一部、もっと身近に

※「越前和紙」の可能性は、まだまだあると思いますか?

「まだまだあると思っています! やれることもたくさんあるし、いろんな場面にもいろんな紙が作れると思うし、やりたいことがまだまだあるので、楽しい展開が待っていると思います」

●和紙作りの伝統工芸士として、一般のかたに伝えたいことって、どんなことですか?

「みなさん多分、和紙って聞くだけで、高級なものとか高いものっていうイメージがあると思うんです。

でも、昔から和紙って生活の一部として使われていたもので、家の中に障子があって、襖紙(ふすまがみ)があって、衝立(ついたて)があって・・・食事の時もお返しがあってとか、いろんな生活の場面で日常的に使われていたのが和紙なんですね。

今も高級っていうよりかは、私は日常使いができる、毎日の生活の中で、すぐそこに和紙があるような生活にしていっていただけたらなと思っています。もっと身近に気軽に気楽に和紙を使ってほしいです」

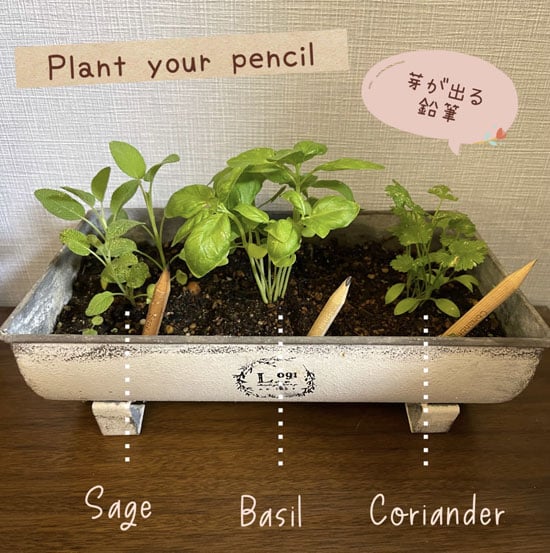

「芽が出る鉛筆」「木になる鉛筆」

☆写真協力:レトロバンク

※後半は「芽が出る鉛筆」を輸入販売している「レトロバンク」の代表取締役「中村真衣子」さんにご登場いただきます。

レトロバンクはおもにデンマークの文房具を扱っている会社で、代表的な商品は、70年以上の歴史がある「フローティングペン」。観光地などのショップでよく目にする、ペンを傾けると中の絵がゆっくり動く、あのフローティングペンを輸入販売。

現在はその事業を承継し、日本で生産しているメーカーであり、同じくデンマークの「芽が出る鉛筆」の輸入総代理店でもあるんです。

●改めて「芽が出る鉛筆」とはどんな鉛筆なのか、ご説明いただけますか。

「通常は消しゴムが付いているような部分に、緑色のカプセルが付いておりまして、その中にタネと、おがくずが入っています。

この鉛筆をどうやって使うかって言うと・・・普通、鉛筆って書いていくと、どんどん短くなってしまって、最終的には短くて書けないから捨ててしまうことにはなると思うんですね。

それをただ捨てるだけではなくて、このまま鉛筆の緑色の部分を土に植えていただくと植物に生まれ変わる! っていう仕組みを備えている鉛筆なので、捨てるだけではなくて、何か新たな命を誕生させることができる付加価値を備えた鉛筆になっております」

●見た目は本当に鉛筆なんですけれども、鉛筆のお尻の部分を土に挿しておくと、芽が出るっていうことなんですよね?

「そうですね。構造としては、この緑のカプセルのところが植物性のセルロースでできているんですね。で、土に挿していただいてお水をかけると、お薬のカプセルみたいな形で、土の中でカプセルだけ溶けて、中にタネとおがくずが入っているので、それが土の中に放出されて芽が出てくる仕組みになっています」

●どんなタネが仕込まれているんですか?

「いろんな種類があるんですけれども、おもにハーブとお花とお野菜を日本では採用しています。

ホームページ上にも載っているんですけれども、ハーブだとバジルやセイジ、タイム、あとはコリアンダーですとか、そういう身近な家庭で使えるようなハーブがございます。

ほかにはお花がございまして、ヒマワリだったり、カーネーション、デイジー、忘れな草など、楽しんでいただけるお花も入っております。

あとは『木になる鉛筆』っていうのもあります。オウシュウトウヒっていう木があるんですけれども、そのトウヒのタネが入っている鉛筆です。トウヒって木ですから、鉛筆が木材からまた木材に生まれ変わるっていうことになりますね。

ほかにはキュウリ、あとイタリアンパセリとルッコラ、こういう身近なお野菜のものもございます。最近はイチゴも入ってまいりました」

●いろんな種類があるんですね。鉛筆の材料にはどんなこだわりがあるんですか?

「この鉛筆の木材のところは、そのまま無垢な木材を使用しているんですね。木材の認証制度がありまして、木材を適切に管理して育てて、適切な量を伐採して使っていくっていう制度がございまして、そちらで認証された木材を使用しております。

素材についてはいろんな木の種類、リンデンとかホワイトウッドとかバスウッドとか、いろいろあるんですけれども、その時に適切な木材を使用しているので、鉛筆によって色が違ったりとか節が出ていたりとか、そういう味のある木材を使用しています」

(編集部注:「芽が出る鉛筆」はいったい誰が思いついたのか、気になりますよね。

考案したのは、アメリカの名門「マサチューセッツ工科大学」MITの学生さん3人。2012年に、授業の一環として「未来のオフィスに必要な筆記具」としてプラスティックを使っていない鉛筆に注目、ゴミにならず植物に生まれ変わる、植えられる鉛筆を発明したのが始まり。

そのアイデアをデンマークにあるスプラウト社の創業者が気に入り、商品化。現在は80カ国以上で販売されているそうです)

芽が出ると新鮮な感動、子供たちの体験の材料に

※実は中村さんが「芽が出る鉛筆」を知ったのはコロナ禍の時で、デンマークの文房具を扱っていたことから、その存在を知り、早速、取り寄せたそうです。初めて手にした時、こんなことを感じたそうですよ。

「これは一体何だろう? と思いまして、で、どうやら芽が出るらしいと・・・コロナ禍っていうこともあって、おうち時間がすごく長かったじゃないですか。あの時、試しに自宅の庭で子供と一緒に植えてみたんですね。そしたら “おっ、なんか出たぞ!”みたいな感じで(笑)、“鉛筆を使ったら芽が出てきた!”みたいな、新鮮な感動を受けました。

意外とこういうのがおうちにあったら、楽しいかもしれないっていうので、そのあとから植物に触れたりとか育てたりすることも、楽しいかもしれない! って、新たな気づきがあったりもしたんですね(笑)。そういうことで鉛筆を知って、これが日本にあったらいいんじゃないかなってことで輸入を決めました」

●初めて育てたのは、どんなタネだったんですか?

「初めては、いちばん簡単なバジルという種子で、子供うけは全くよくないですけれど(笑)、お母さんうけとか女性うけにはいいハーブで、すごく使いやすくて、やりやすいんですよね。

バジルの(タネの)鉛筆を使ったあとに植えて、大体、芽は1週間ぐらいで出てくるんですよ。ちっちゃく可愛い芽がポンポンって出てきて、それがどんどん育って、1ヵ月ぐらいで15センチぐらいになって、“これは見たことがある葉っぱだぞ!“みたいな感じで育ってくるんですよね(笑)。

それでお料理をしてみたら、”これはバジルだ!“みたいに食べられるものも楽しいんですけれど、ほかにヒマワリがすごく衝撃的だったんです。

ヒマワリは直に地植えにすると、2メートル越えぐらいまで育つんですよ。子供たちもすごく喜ぶお花でタネを収穫ができるので、お花が咲いたあとにどんなふうにタネができていくのか、お花を収穫して“1本の鉛筆から何個タネが取れたね!“みたいな、そういうアプローチもできて、楽しみながらやることができました」

●「芽が出る鉛筆」ってエコロジーとかサステナブルな意識を育てる意味でも、教育の現場で使っていただきたいですよね?

「そうですね。実際、教育の現場でも結構採用されているところがあります。楽しみながらエコを学んだり、自分のことにできる体験の材料として採用されていることが多いです。

エコだけじゃなくて、そのエコの先に植物が育っていく様子とか、そういうところにも注目してもらったり、エコと結びついた実際の体験とリンクして、子供たちにも、表面上だけじゃなくて、自分の体験にして吸収してもらいたいっていう思いが強いんじゃないかなと思います」

(編集部注:「芽が出る鉛筆」のラインナップをいくつかご紹介しておくと1本入りで430円、4本入りで1,560円。色鉛筆1本が入った3本入りのおめでとうセットは1200円、いずれもどのタネがいいか選べますよ。入学のお祝いにいかがでしょうか。

お買い求めは「レトロバンク」のオンラインショップ

https://www.retrobank.co.jp/shop-sproutpencil

またはAmazonでも取り扱っています)

※「芽が出る鉛筆」を手にするかたが、どんなことを感じ取ってくれたら嬉しいですか?

「単純に楽しんでいただきたいっていうのはもちろんなんですけれども、この鉛筆を使っていただくことで、エコとかサステナブルって、何をしていいのかわからないな~っていう、一歩踏み出せないところに、自分でも何かできるんじゃないかなみたいなことで、エコとかサステナブルを少し身近に考えていただいて・・・。

その鉛筆で世界は救うことはできないんですけれども、この鉛筆が何かのきっかけになって、そういう意識とか気持ちの変化につながっていってくれたらいいなと思っています」

INFORMATION

ぜひ「フードペーパー」と「芽が出る鉛筆」にご注目ください。できれば、実際に使っていただければと思います。いずれも子供たちの教育の現場で、環境や自然について考えるきっかけになるアイテムですし、企業や自治体のノベルティとして、キャンペーンやイベントなどでも使える、とてもいいプロダクツだと思います。ぜひぜひご検討ください。

詳しくは「五十嵐製紙」、そして「レトロバンク」のオフィシャルサイトをご覧ください。サイトのショップからご購入できます。

◎「五十嵐製紙」:https://wagamiya.com

◎「五十嵐製紙」オンラインストア:https://wagamiya.com/shop/

◎「レトロバンク」:https://www.retrobank.co.jp

◎「レトロバンク」ウェブショップ:https://www.retrobank.co.jp/shop

2026/1/18 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、翻訳家そして文筆家の

「服部雄一郎(はっとり・ゆういちろう)」さんです。

服部さんは1976年、神奈川県生まれ。東京・六本木で舞台制作の仕事をしていた服部さんは、子供が生まれたのを機に、自然豊かなところで子育てをしたいと思い、神奈川の葉山町に引っ越します。

そして仕事と子育てを両立させるために自宅に近いという理由で、葉山町役場に転職。ゴミ担当職員となり、そこで初めてコンポストに出会います。

住民からコンポストに関する質問を受けてもしっかり答えられるように自分でも使ってみようと一念発起! 町の補助金を活用して、緑色の釣鐘型のコンポストを購入。庭にコンポストを置いて、コンポスト生活がスタート!

この時のコンポストとの出会いがその後のライフスタイルに大きな影響を与え、ついにはコンポスト関連の本まで出すことになりました。

現在は高知県の里山にご家族と共に暮らしている服部さんは、なるべくサステナブルな暮らしを目指しています。そして先頃『がんばらないコンポスト生活』という本を出されています。

きょうはそんな服部さんに、気軽に楽しく取り組めるコンポスト生活や、カリフォルニア大学での学び、そしてサステナブルな暮らしについてうかがいます。

☆写真協力:服部雄一郎

生ごみが消える「消滅型」コンポスト!?

※コンポストには、どんなタイプがありますか?

「本当にいろんなタイプがあるんですね。大きく分けると、昔ながらの堆肥を作るタイプ・・・庭に置いて、生ごみと草木や土と一緒に堆肥作りをしていくタイプがすごく王道です。最近はマンションのかたでも使えるような『消滅型』と言って、生ごみを土の中に埋めていくと、どんどん消えていくタイプ。堆肥がどんどんできて、増えて困ったりしなくて済むという、そういったものも出てきていますね」

●消滅型っていうのがあるんですね。私、マンション住まいなんですけど・・・となると消滅型がおすすめですか?

「そうですね。マンションのかたで特に植物や花を育てる予定がないっていうかたにとっては、堆肥がどんどんできてしまうと困ると思うので、消滅型はすごく使いやすいかなと思います。

ただマンションのかたでもベランダで、すごく上手に野菜や花を育てていらっしゃるかたもいるので、そういうかたであれば、逆に堆肥を上手に使って、ホームセンターで堆肥を買ってくる必要もなく、生ゴミからの循環で、うまくベランダで循環生活を送られているかたもいらっしゃいます」

●コンポストは、どこで売っているんですか?

「タイプによっていろいろ、メーカーさんから買ったり、最近は通販サイトでも販売していたりするので、いろんな形で買うことはできるんです。

唯一『キエーロ』っていう消滅型のもの、広くおすすめできるかなと思うタイプがあるんですけれども、ここで買えるっていうのが見つかりにくくて、みなさん困ったり、DIYできるかたは自分で作ったりもするんですね。

そんな中でひとつ、すごくおすすめかなと思うのは、東京に『コンポストフレンズ』(*)というお店があります。オンラインでも多分買えると思うんですけれども、そこは本当に世界でも珍しいコンポスト専門店です。

店主のかたはすごくコンポストに詳しくて、いろいろ相談に乗ってもらいながら商品選びができて、実際にそこで見ることもできるというところがあります。そこでキエーロも売っています」

(*コンポストフレンズ:https://compostfriends.jp)

●コンポスト生活って、お庭があるようなところじゃないとダメなのかなって思っていたんですけど、実際はお庭がある家じゃなくても可能ってことですよね?

「はい、可能です! 庭があったほうがやりやすいのは確かなんですけれども、庭がなくても使いやすいようなコンポストは、最近いろいろ増えてきているので、ぜひぜひたくさんのかたにコンポストの楽しさを味わっていただきたいなと思います」

(編集部注: コンポストとは「生ゴミや落ち葉などの有機物を、微生物の力を借りて土に還すこと」。日本では、その容器をコンポストと呼んでいますが、英語の「COMPOST」は単に「堆肥」という名詞や「堆肥を作る」という動詞で、容器のことは「COMPOST BIN(コンポスト・ビン)」などと呼ぶことが多いそうです。

コンポストを活用することは、ゴミを減らすことにもなりますし、家庭菜園用の堆肥もできるということで、環境への負荷を減らし、循環型の暮らしにもつながる取り組みですね)

ライフスタイルに合ったコンポストを選ぶ

※コンポスト初心者に、失敗しないコツを教えてください。

「使うタイプによってアドバイスしたいことは、いろいろ違ってきたりもするんですけれども、まずは使い方をしっかり読んでいただくのは、すごく大事かなと思うんですね。

僕自身がコンポストを使い始めた時に、本当にいい加減に生ごみばっかり入れて、トラブルが起きたこともあるので、まずは使い方をしっかり見ていただくのが大事ですね。その前にご自身にあったタイプを選ぶというのが、すごく大事かなと思います。

やっぱり庭があるなし・・・みなさん基本的に、庭がないと使えないものとか、そういう視点は持っているかと思うんですけども、やっぱり虫がどうしても嫌だとか、堆肥ができると逆に困るとか・・・あと生ごみがたくさん出る家と、割と少ししか出ない家によって、使いやすいコンポストの種類が違ってきたりするんですよね。

なので、ご自身のライフスタイルにあったものを選べば、すごくうまくいきやすくなるので、選ぶ最初の段階でぜひ、ふさわしいものを選んでいただきたいなと思います。この『がんばらないコンポスト生活』には、(コンポストの)比較表を掲載しているので、ぜひそれも参考にしていただけたらなと思います」

●虫が発生するのは、やっぱりちょっと怖いなっていう思いがあるんですけど(苦笑)、対処法はどうしたらいいんでしょうか?

「そうですよね。まずは虫が発生しにくいタイプのコンポストを、虫が苦手な方は使っていただきたいというのがあります。虫が発生しやすいものと、発生しにくいものがあるので、発生しにくいものを使っていただいた上で、虫がわくメカニズムを理解していただくとすごく防ぎやすくなるんですね。

臭いが漏れないようにしっかり土に埋めてしまうであるとか、あと室内で使うタイプであれば、室内まで虫が飛んできて発生することは、とても可能性は低くなりますので、そういった点でほとんど防ぐことができると思います。そういう選び方、使い方をしていれば・・・。

あとは、やっぱり生ごみの分解がスムーズであれば、虫だけじゃなく、臭いもほとんど防げるんですね。なので、生ごみが順調に分解していくようにするにはどうするかというと、生ごみをなるべく小さい状態で、そのままゴロゴロ入れてしまうとなかなか分解が進まなくなってしまうので、細かい生ごみにしておくと、スムーズに分解して、トラブルもほとんど減って、うまく使える可能性がすごく高まります」

●春夏秋冬、季節によって気温も湿度も変わりますが、気をつけることはありますか?

「冬は寒いですけれども、寒いと微生物の活動も低下してくるので、生ごみの分解が遅くなってしまうんですね。なので、どんどん入れても、なかなか分解しないっていう悩みがよく聞かれるので、そんな時には なるべくコンポストの中を温めるような工夫はすごく大事ですね。

例えば、日当たりを良くしてみるとか、分解が促進されるようなちょっと油分とかそういうものを入れてみる・・・糠(ぬか)とかですね。(微生物の活動が)活発になってくることがあります。

で、夏は逆に生ごみがどんどん分解するので、すごく使いやすいんですけれども、今度は逆に虫の発生の可能性が高まってくるので、虫が嫌なかたは虫を防ぐ注意が必要になってくるかなっていうのがあります」

生ごみを燃やす日本は特殊!?

※本のプロフィール欄に「カリフォルニア大学バークレー校の大学院」に家族で留学、と書いてありました。これはどういうことなんですか?

「町役場で全然関心がなかったはずのごみのお仕事が、すごく楽しくなってしまって、それまで自分は環境問題のこととかあまり考えたことがなかったんですけれども、今すごく環境問題が深刻な時代にも来ていますので、そんな中で環境政策、ごみ政策の勉強をしてみたいと思って留学しました」

●なぜカリフォルニア大学に留学されたんですか?

「いろんな理由がありました。環境政策の分野ですごく評判のいい大学院があったということに加えて、カリフォルニア州はごみ処理で、すごく先進的な取り組みをしていることで、世界的に知られているんですね。

生ごみもカリフォルニアでは普通に自治体が全部、分別回収して、すべて堆肥化していて・・・というような、そういう実情もぜひ見てみたいと思ってカリフォルニアを選びました」

●何年くらいいたんですか?

「修士課程の2年間おりました」

●日本では(生ごみを)燃えるごみとして処理していますけれども、海外では国の政策もよりますけれども、どのように処理しているんですか?

「カリフォルニアでは『オーガニック』という分別区分があって、そこに生ごみとか、庭を持っているかたは雑草や草木とか、あと割箸とか紙皿とかもそこに入れてよかったんですよ。いわゆる有機物ですよね。堆肥化できるものっていう括りで、資源として回収されていたのがすごく新鮮でした。

ほかの国でも結構そういう国は多くて、お隣の韓国でも生ごみは資源として、ごみとは別に分別して活かされているんですよね。もちろんそういう国が全部ではなくて、特に途上国を中心に単に一般ごみとして、全部埋め立てられている地域も多くはあるんですけれども・・・」

●日本はどうですか?

「日本は世界の中ではすごく特殊で、燃えるごみがごみの中心としてあるんですけれども、生ごみを含めた、ほとんどの資源物でないごみを燃やしてしまうっていう、これは結構、世界の中で珍しくて、世界の中では実はごみを燃やすのはそんなに一般的ではないんですね。

ごみの焼却は、焼却炉の建設維持も結構お金がかかりますし・・・という意味で途上国にはとても難しいことがあったりします。

あとは有害物質の排出を抑えるなどの高度なテクノロジーが必要になる、という意味でもハードルが高かったりすることもあります。世界では埋め立てるのが基本で、それを減らすためにどんどん資源化していくほうが主流です」

(編集部注:先ほど、カリフォルニア大学バークレー校の大学院で環境政策などを学んだというお話がありましたが、この話には続きがあって、服部さんはインターンとして環境保護団体の短期プロジェクトに参加することになり、以前から途上国に関心のあった服部さんは南インドを選んでチェンナイに赴任します。そこで途上国のごみの現状を目の当たりにし、衝撃を受けたそうです。

そして、持続可能な暮らしを追求するコミュニティ、エコビレッジを訪ねた時に、エコロジカルでサステナブルな暮らしにインスピレーションをもらい、30代後半で地方へ移住することを決意したそうです)

生ごみがありがたい存在に!?

※高知の里山に移住されて、何年ほど経ちましたか?

「なんともう10年以上経過して11年ですね」

●コンポスト生活がきっかけとなって、よりサステナブルな暮らしを目指されているということですよね?

「そうですね。本当にコンポストのおかげが大きいな~と実感しています。最初、コンポストをうまくちゃんと使わなくて、虫がわいたりしたことがあったんですね。トラブルって意味ではそうだったんですけども、生ごみをコンポストに入れたことで、ごみがなくなったっていう、そのことによる暮らしの変化の実感がすごく大きかったんですよね。

ごみが家の中からなくなって、シンプルにものすごく快適だなと思って、こんなに簡単なことで暮らしって変わるんだっていう実感が、そのあとの自分を変えてくれたと思います」

●コンポストで作った堆肥を使って、野菜作りもされているんですよね?

「はい、そうですね。野菜も高知に来てからすごく作るようになりました」

●どんな野菜を育てているんですか?

「種類で言ったら30種類以上とか作っているんです。自分は完璧を目指してやっているわけでもないので、出来は良かったり良くなかったりっていうのもあるんですけれども、いろんな野菜を育てられて、すごく嬉しいですね。

今の季節だとグリーンピースとかスナップエンドウとか、サヤエンドウとかソラマメとかも蒔いたタネが芽を出しているところです。夏は普通にトマトやナスやピーマンっていう夏の野菜も採れますし・・・という感じで、すごく季節感のある野菜を食べられて楽しいです」

●やっぱり里山の暮らしは、自給自足に近いものがありますよね?

「はい、自給って完全に自給に近づけていくのは、すごくハードル高いんですけれども、一部の自給はすごくやりやすいですね。それがまたとっても楽しくて・・・やっぱりゼロかイチかの違いってすごく大きいので、少しできるとまたほかのこともやってみようかとか、そんな感じです。

実情としては完全な自給自足には本当に程遠いんですけれども、できることとかがどんどん増えていてすごく楽しい日々です」

●ニワトリも飼っているんですよね?

「はい、今はたった一羽なんですけど、飼っています」

●卵をいただいてっていう感じですか?

「はい、卵を結構産んでくれますね。冬寒いと産まなくなるんです。それも飼い始めて初めて知ったことで、”ニワトリにも季節があるんだ!”ってびっくりしたんですよ。冬以外は本当にほぼ毎日のように産んでくれるので、それをいただきつつ暮らしております」

●(ニワトリは)卵だけじゃなくて、ほかにもいいことがあるそうですね?

「はい、ニワトリには本当に学ばせてもらっています。卵を産んでくれるのはニワトリのごく一部であって、やっぱり糞が役に立つっていう、鶏の糞っていうのはいわゆる鶏糞なので、それが落ちると土にとっても良くて、野菜が育ちやすくなるっていうのもあります。

あとはニワトリ自身が、どんどん虫をついばんで食べてくれるって意味でもありがたい存在だったり、地面を掘り起こして、そこがちょっと耕やされるような効果もあったりってことで、動物の生態系はいろいろうまく組み合わされるようにできているんだな~ということで、すごく感心したんですよね。

ニワトリが生ごみを、しかも食べてくれるようになったので・・・今ももちろんコンポストは使っているんですけれども、コンポストで生ごみがなくなるように処理しなくても、ニワトリが食べる餌になる、それが卵になる・・・そんなすごい循環は都会にいた時には想像もしていなかったので、すごくびっくりしました。生ごみがニワトリの餌になると、今度は生ごみがありがたい存在になるんですよね。

今までは(生ごみとして)出たものを何とか処理しなくちゃみたいな、言ってみれば、後ろ向きな感じだったのが、ニワトリが餌にする生ごみが足りなくて困るみたいな(笑)・・・そんな感じになってきたりして、ごみの捉え方も動物のお陰で違った見え方がしてきたりして、すごく面白いです」

オンライン・コミュニティ「コンポスト部」

※本の第2章「コンポストと暮らす人たち」に、コンポストのエキスパートが4人登場されます。コンポスト実践者のネットワークは、日本全国にあるんですか?

「全国的なこれ! っていうようなネットワークっていう意味では、コンポスト(を使っている人たち)が少し若返ってきている感じがありますね。10年20年前からコンポストの活動を頑張っていたかたが、全国大会みたいなものを開かれたりとかっていうのがあったんですけれども、今はそういったものの継続が難しいと思うので、それに代わる新しい存在として、最近SNSがすごいので、それを活用したオンラインのプラットフォームができていて、それはすごくおすすめです。

僕自身入っている『コンポスト部』っていうオンライン・コミュニティがあります。そこは何百人も入っているんですけども、みんながコンポストを使っていたり・・・あと初心者の人もたくさんいて、“こんな疑問があるんですけど、どうしたらいいですか?”みたいな質問を気楽に投げかけて、わかる人が答えるみたいな、そういうシンプルなんですけど、ものすごく有益なプラットフォームがあるので、ひとりでコンポストやっていて、すごく不安っていうかたは入ってみるとすごく支えになると思います」

●では最後にコンポストにチャレンジしようと思っているかたにアドバイスをお願いします。

「はい、コンポストはすごく快適なので、ぜひうまく使っていただいて、コンポストで暮らしが楽しく変わる体験をしていただけたらなと思うんですね。

コンポストはやっぱり電化製品とは違うので、スイッチを押したら、あとはお任せでうまくいくっていうのとは、ちょっと違うんですよね。

そこが少し不便に感じたり、不安を覚えるのは無理はないと思うんですけども、自然に近い仕組みで動くものっていう、その不完全な部分を楽しむぐらいの気持ちを持っていただけると、逆に失敗が少なくなる・・・。

失敗はないと思っていただいて、うまくいかないトラブルがあったら、必ず解決方法があるし、自然の仕組みの中でそれを軌道修正していけると、逆に自然の見方も変わってきたり、自分自身の見方や価値観が変わっていって、コンポスト生活がどんどん楽しくなるみたいな、そんな部分があるので、ぜひそのあたりを楽しんでいただけたらなというふうに思っています」

(編集部注:服部さんのお話を聴いて、コンポストを使ってみたいと思ったかた、どれくらいの初期費用がかかるのか気になりますよね。自治体が補助金を出しているところもありますので、まずはそれを調べてみてください。補助金がない場合は、全額自己負担となります。

番組スタッフが調べたところ、大きさや用途によっても千差万別。どんなコンポストを導入するのかにもよるので、一概にいくらとは言えませんが、2千円前後から数万円程度までいろいろ。ホームセンターなどに行ってバケツなどで手作りすれば、安価に始められるようです)

INFORMATION

服部さんの新しい本にはコンポストのタイプや特徴などを細かく書いた「コンポスト比較表」が掲載されています。また、服部さんの体験談やアドバイスが満載です。この本を参考に、あなたもコンポスト生活を始めてみませんか。アノニマ・スタジオから「暮らしの縁側」シリーズの一冊として絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎アノニマ・スタジオ:

https://www.anonima-studio.com/books/lifestyle/compost-engawa/

服部さんは高知県の里山で一棟貸しの宿も運営されていますよ。詳しくは服部さんのオフィシャル・サイトやブログを見てください。

◎オフィシャル・サイト:https://sustainably.jp

2026/1/11 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、馬のコミュニケーション能力に注目し、研究をされている北海道大学大学院・文学研究院・准教授の「瀧本彩加(たきもと・あやか)」さんです。

瀧本さんは1984年、和歌山生まれ。京都大学大学院・修了。2015年から同大学院の准教授として活躍されています。

ご専門は動物心理学、比較認知科学。これまでの研究から人以外の動物にも心があるとされていて、瀧本さんは特に馬のコミュニケーション能力を研究されています。そして先頃、新しい本『馬のこころ〜人の相棒になれた理由(わけ)』を出されました。

ところで、なぜ馬を研究対象にしたのか、実は瀧本さんは京都大学時代は馬術部に所属。入部のきっかけは、入学前に先輩に誘われ、部活を見学。馬の説明をする先輩がまぶしく、また乗馬体験を通して、馬に魅力を感じて入部。

大学時代は朝6時に集合し、餌やり、掃除、馬術を学ぶ日々。当時の馬術部には17頭の馬がいて部員の数よりも多く、ひとり2頭担当することもあったそうです。

馬は体が大きいのでたくさん食べるため、年間の餌代が高級車を買えるほどの金額になるとかで、餌代を捻出するために、馬術部員が競馬場などでバイトしていたそうですよ。

瀧本さん曰く、自分の部屋の掃除より、馬の部屋の掃除。自分の洋服より、馬に着せる布製の上着(馬着)などを買うことを優先。馬にすべてをかけていた大学時代だったそうです。

きょうはそんな瀧本さんに、馬どうしはもちろん、人とも絆を築ける馬の驚くべき能力や特性についてうかがいます。

☆写真協力:瀧本彩加

阿吽の呼吸、馬は相棒

※まずは、馬術部での経験が、滝本さんにもたらしたものは、何かお聞きしました。

「ペットも何も飼ったことがなかった私に、人以外の動物がこんなにも豊かな心を持っているっていう可能性を示してくれたのが、馬なんですね。

馬が何を考えているのか、どうしたら調教中に指示がスムーズに伝わったり、馬に気持ちよく運動してもらえたりするのかを日々馬と向き合う中で考えていて、馬の心をもっとよく知りたい、動物の心理ってどんなものがあるんだろう? って、動物心理学に興味を持つ大きなきっかけを与えてくれたと思います」

(編集部注:人は古くから馬の力を借りてきた、そんな歴史がありますよね。人や荷物を運んだり、軍馬だったり、農作業などの労働力としても、私たちの生活を支えてくれていました)

※馬が人にとって有益な存在になったのは、どうしてなんですか?

「これはちょっと話が長くなるんですけど、まず馬のもともと持っている習性が家畜化されるのに適していたということが前提としてあります。

餌の調達がしやすいとか繁殖させやすい、気性が荒くない、縄張りを持たずに順位のある群れを形成するので、馬が人も群れの一員、しかも馬にとって人は、馬よりも順位が高いものというふうに理解をすると、人の指示に従ってくれやすい、扱いやすいというようなことがあったと思うんですよね。

それから馬が草食動物で襲われる側の動物だったので、臆病で周りをよく見聞きして、周りの環境にすごく敏感であったことも大事だったんじゃないかと思っています。そうした特性が、人が示す様々な合図だったり、仕草だったり、表情だったり、声色だったりというシグナルへの感受性を高めたんじゃないかなと思っています。

そうしたシグナルの意味合いを学習する力が、馬はすごく高くて、その理解に基づいて自分の行動を調整する力に長けていて、どうすればスムーズに人とやり取りすることができるか、そのコツやルールを見い出して、それを実行したり記憶する力も備えていたからではないかと思っています。

そうして(馬は)阿吽の呼吸で人の思いを汲み取って、相棒として人を支え、人に頼られる存在になってきたのではないかなと思っています」

馬と人は「馬が合う」!?

※「馬が合う」という表現があります。馬と人は古くから「馬が合う」関係だったんですか?

「これは私の憶測になってしまうんですけど、最初は人が馬をよく見て、人のほうが馬に合わせて、人が馬にとってのリーダーになると馬は納得して、そのリーダーに従うっていう関係性を構築していく側面が強くあったと思うのですね。

そのうちにいい関係性、馬が納得して人に従うことができるようになってくれば、馬のほうも人に合わせて、互いに歩み寄って『馬が合う』環境を作ってこられたんじゃないかなというふうに思っています」

●馬が人に合わせてくれていたんですね。馬は「人を見る」ということも聞いたことがあります。その人が馬を好きか、怖がっているかって、馬はわかるんですか?

「そうですね。わかると思います。馬の視力は、人の視力検査の0.8と言われています。猫や犬だと0.2とか0.3だと言われているので、猫や犬に比べると随分視力がいいんですよね。そして(馬は)目で見て些細な変化も見逃さない・・・。

私たちの研究からも馬が人の表情や声色に敏感で、表情から声色を連想しつつ、人の感情を読み取っていることがわかってきています。馬はその人が馬を好きなのか怖がっているかというのは、馬を前にした人の緊張が、表情や姿勢のリラックス度合い、こわばり度合いから推察できると思います」

馬の目と口、耳を見よ!

※馬がいまどんな状態なのか、リラックスしているのか、怒っているのか、どこを見ればわかりますか?

「リラックスは目と口、怒りは耳を見るとわかりやすいかなと思います。リラックスしている時は、目がとろ~んとちょっと眠そうに見えたり、あと口の周りの筋肉も緩んで力が入っていない感じで、年を取った馬だと下唇がビローンとたるんで見えたりもします(笑)。

マッサージしてもらって、“気持ちがいい~”っていうリラックスの感じだと、馬の鼻の下の、上唇のあたりがちょっと伸びた感じで、すごく気持ち良さそう~な顔をしていたりします(笑)。

一方、怒っている時は、両耳が揃って後ろに深く伏せられて、時には歯を剥き出しにして威嚇してくるようなことがあるので、耳を後ろに伏せだしたら、ちょっと怒っているかもしれないということで、馬から距離を置いた方が安全ですね」

●馬の鳴き声にも意味はあるんですよね?

「そうですね。馬の鳴き声として、みなさんが一般にイメージするのは、“ヒヒーン”という嘶きだと思うんですけど、この嘶きには馬の感情が現れることがわかっています。

例えば、馬は群れで生活する動物なので、ほかの仲間と引き離されると、ちょっと悲しい不安な状態になるんですね。そういう時は高くて長い嘶きを発すると言われていて、例えばこんな感じです。“ヒ~ヒヒヒヒヒヒ~ン”みたいな・・・」

●へえ~〜っ!

「で、逆に仲間と再会できて、ほっとした時には、短く低い嘶きを発することがわかっていて、こんな感じです。“ヒヒヒヒヒヒン”みたいな・・・(笑)」

●へえ~、面白い! 同じ“ヒヒーン”でも全然違うんですね?

「そうですね」

喧嘩の仲裁をする馬!?

※馬は群れで暮らす動物ですから、「馬が合う」のは、馬どうしでもありますよね?

「そうですね。馬は『相互毛繕い』と言って、お互いに迎え合わせになって、首のあたりとかお尻のあたりを甘噛みして毛繕いをするんですね。

この毛繕いは、自分では首を伸ばして口でかけないところ、見えないところを相手の馬にかいてもらうことになるので、相手を信頼していないと毛繕い相手としては認めないというか、誰とでも毛繕いができるわけではなくて、30頭ぐらいで暮らしていても、毛繕い相手は5、6頭だけみたいな、選りすぐりの相手がいるんですよね。

私が観察してきた中では、10年ほど同じ毛繕い相手とずっと毛繕いしているペアがいたりするので、特定のお気に入りのお友達がいるというような感じです。

あとは血縁度が高い、つまり血のつながりが強くあるほど、あとは群れの中の順位が似ているほど・・・私たちの研究では、年齢が近い子供だと誕生日が近いほど仲良くなりやすいってデータも出てきています」

●面白いデータですね。喧嘩する馬たちがいると、仲裁する馬も出てくるんですか?

「はい、それは私の静内(しずない)の研究牧場で観察したエピソードにはなってしまうんですけど、そういうこともあります。

どういうことかと言うと、若いメス同士が蹴り合って悲鳴をあげながら大喧嘩をしていたんですね。そこに群れのナンバー2の長老メスが駆け寄っていって、“もういい加減、喧嘩をやめなさい!”とでも言うかのように、若いメスの片方のお尻をガブっと噛んで喧嘩を一旦やめさせました(笑)。

それだけでは終わらなくて、まだ2頭が近くにいて、また喧嘩を再開させるような素振りがあったので、ほかのメスがやってきて、2頭のお尻をそれぞれ押して、馬と馬の距離を開けて、その仲裁に入ってきた馬の、仲のいいほうの若いメスを囲うようにして距離を開けさせるっていう、なんか連携して仲裁するみたいなことも見られたりしました(笑)」

馬も嫉妬する!?

※人は、好きな異性がほかの人と一緒にいたりすると、嫉妬したりしますが、馬でもありますか?

「異性間の嫉妬もあるかもしれないんですけど、私はまだ見たことがないし、論文にもなってはいないんですよね。ただ論文で報告があるのはメスの同性間の嫉妬で、自分と仲のいい馬がほかの馬と毛繕いをして、仲良くしたりしているのを見ると、それを邪魔してやめさせるようなことがあります」

●馬の、人を巡る嫉妬っていうのもあるんですか?

「これは私が実験しようとして失敗してしまったものですが、実験の手続きを工夫すれば、うまく取り出せるんじゃないかなとは思っています。

エピソードとしては、私が馬術部だった時に担当していた馬の一頭がものすごく美形で、女子にすごく人気があったんですよね。

すごくチヤホヤされていてプリンスのように扱われてきていたので、担当者の私が(馬の)手入れをする時に何頭か隣に並ばせているんですけど、ほかの馬を可愛がったりしていると、自分のところに戻ってこいっていうことで、前足を掻き鳴らして、“早く戻って来い!”という要求行動というか、そういうことがあって、戻るとその要求行動はやむので、戻ってきて欲しかったのかなって思ったりしたことはあります」

(編集部注:ここでちょっと「馬のミニ知識」。瀧本さんによると、野生の馬は世界中、どこにもいないとのこと。野生のように暮らしている馬はいますが、もともとは家畜化した馬。それが逃げ出したりしたもので、「再野生化した馬」と呼ぶそうです。

日本の、再野生化した馬の代表が、宮崎県串間市(くしまし)の都井岬(といみさき)に生息する「御崎馬(みさきうま)」。そして日本の在来種は8品種で、全部で約1600頭。中でも北海道和種馬(わしゅば)「どさんこ」が1000頭以上いるとのこと。

日本で飼育されている馬のうち、サラブレッドを含む、競走馬がおよそ7割で、サラブレッドの生産は98%が北海道で行なわれているそうです)

競走馬の「リ・トレーニング」

※乗馬クラブで飼育されている馬たちは、もともとは競走馬だったんですよね?

「日本の場合は、そうですね。乗馬クラブや大学馬術部に、もともと競争馬だったサラブレッドが多くいます。

馬の寿命はだいたい25歳程度、長生きする馬は30歳とか35歳を超えることもあるんですけど、競争馬の引退は3歳から5歳がほとんどで、人の年齢に例えると15歳から21歳くらいで引退するということになります。

つまり、その後の余生のほうが競争馬としての現役の時代よりも長くて、引退後のセカンド・キャリアをどう過ごせるかというのが大切になってきます」

●でも、そもそもその競争馬たちは速く走ることに特化していたわけですよね。いわゆるアスリートだと思うんですけれども、それを乗馬クラブ用の馬にするには、何か特別なトレーニングとかされるんですか?

「そうですね。もともとは競争馬として速く走って、ほかの馬と競って勝つ! というための調教をされていたんですけど、これをリセットして、大人しく従順に、ほかの馬を気にすることなく、乗っている人の指示に集中して運動することができるように、再調教『リ・トレーニング』をします。

そのリ・トレーニングの中では、慌てずにゆっくり歩くこととか、しっかり止まることも教えられて、プロだけではなくて子供など初級者が乗った時に、馬が乗った人の先生になって振る舞えるように、指示が違うと動かず、言うことを聞かないで、“正しい扶助はそれじゃないよ、こうするんだよ!”って、騎乗者に教えられるくらいに調教が徐々に進められていくという感じになります」

●トレーニングで従順な馬になるんですね?

「そうですね。その過程で馬が“この人と一緒にいると安心できる”とか、“この人の言うことだったら聞きたい”って思えるような関係性を築きながら、調教することも大事なのかなとは思うんですね。

従順に従うような馬に(していく)、競争馬時代もプロの言うことは聞いていたと思うんですけど、乗馬になると、より乗る人が多様になるので、その人に合わせて下手な人の指示にでも従えるように基礎を叩き込まれるというか、そんな感じですかね」

温かくて大きな存在に安心感

※ホースセラピーを体験できる乗馬クラブも多くありますが、馬と接すると癒されるのは、どうしてなんでしょうね?

「これは私が思うには・・・馬は触れるとほんのり温かいんですよね。それもそのはずで、人よりも体温が1度高いんですよね。平熱が37度で38度を超えると熱があるっていう感じなんですね。

そして(馬の)目を見ると、つぶらな大きな瞳が優しくこちらを見つめてきてくれると、温かくて大きな存在に受け入れられると特別に安心感があるっていうか・・・赤ちゃんがお母さんに抱っこされると安心するみたいな・・・そういうところがあるんじゃないかなと思って、そういう安心感が得られることが、癒されるということの正体ではないかな~と思っています。

あとは、この人は安全で大丈夫な人だ!と馬が思うと、馬のほうから、あの大きな体で人に甘えてきたりするので、そういう可愛らしさもあるかなと思います」

●馬のどんなところにいちばん魅力を感じていますか?

「それは・・・大きくてかっこいい見た目なんだけれども、実は繊細で優しい一面もあるというギャップ! 怒ることもあるけど、懐いて甘えてきたり頼ってきたりして、母性本能をくすぐられるというか(笑)、そういうところがあるからというふうに思っています」

●馬の研究者として今後、解き明かしたいことがあればぜひ教えてください。

「まだちょっと具体的には考えきれてはいないんですけれども、馬の福祉向上というのを目指して、人馬における望ましい関係性、つまり互いに一緒にいると居心地がいいと思えるような関係性を築いて、それを維持するために人ができることは何だろうということを明らかにしていきたいと考えています」

(編集部注:瀧本さんは、北海道大学の静内研究牧場で「どさんこ」の子育てを10年以上観察しているそうです。基本はお母さん一頭で育てるそうですが、ほかの個体が手伝ったりすることもあるので、その違いがどうして起こるのか、その性質を研究しているとおっしゃっていました)

INFORMATION

瀧本さんのお話を聞いて、もっと馬のことを知りたいと思ったかたは、新しい本をぜひ読んでください。特に馬が持つコミュニケーション能力と、その最新の研究結果は必読です。「馬の心」に迫った、とても示唆に富んだ一冊です。

岩波書店の岩波科学ライブラリー・シリーズの一冊として絶賛発売中! 詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎岩波書店:https://www.iwanami.co.jp/book/b10151778.html

瀧本さんの研究室のサイトもぜひ見てください。

2026/1/4 UP!

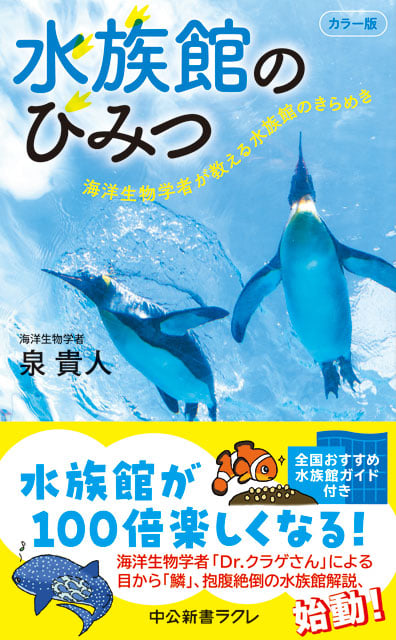

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、福山大学の講師で海洋生物学者の「泉 貴人(いずみ・たかと)」さんです。

泉さんは1991年、船橋市生まれ。東京大学・理学部から大学院を経て、現職の福山大学・生命工学部・海洋生物科学科の講師。ご専門は分類学で、おもな研究対象がクラゲやイソギンチャク。子供の頃、最初に好きになった生き物もクラゲで、お父さんに船橋海浜公園や三番瀬によく連れて行ってもらったそうです。

生き物好きが講じて、少年時代にはハゼやカニ、ヤドカリやイソギンチャクなどを飼育。また、葛西臨海水族園には中学生の時に月一回は行くほど通い、名物のクロマグロの大水槽に張り付いて見ていたとか。全国の水族館を巡り出したのは、中学2年生の頃からで、これまでになんと160館以上を制覇!

そんな泉さんは「Dr.クラゲさん」として、YouTubeなどで大人気! また、日本全国の水族館を巡った「水族館マニア」としても知られています。そして先頃、新しい本『水族館のひみつ〜海洋生物学者が教える水族館のきらめき』を出されています。きょうはその本を参考にお話をうかがっていきます。

☆写真協力:泉 貴人

野望を持って名付けた「水族館生物学」

※水族館のイメージは、一般のかたはレジャー施設か、子供たちの学びの場と捉えているかたが多いと思います。もともと水族館は博物館の施設として始まったということで、泉さんは水族館を学術施設として見ていて、「水族館生物学」という新しい学問を提唱されています。これはどんな学問なんですか?

「これは、広く言えば、水族館が必要な学者がタッグを組みながらやっていたんですけれども、私がいろんな学問が水族館とコラボしてできるっていうことを、マニアの目線から思いついて、それ自体をひとつの学問にしてしまおうと、私が野望を持って名付けた、そんな学問ですね」

●研究者が注目する生き物が、水族館にはたくさんいるっていうことですよね?

「そうなんですよ。例えば水族館に繁殖賞と言って、この生き物の繁殖に成功しましたとか、この生き物を子供から育てました、みたいなレリーフが飾ってあることがあるんですけれども、研究者のほうが、”え! こんなもん、成功してたの!?”って驚くようなものが結構あるんですよ。

あとは、研究者が水槽で飼えないようなサイズの生き物も、水族館の水槽なら飼えるわけで、そんな面でそれこそ新種がいたりとか、いろんなポテンシャルが水族館は持っていて、何よりそれがあんまり世間に注目されてこなかったという、そういうところが私の研究前夜にはあったわけです」

●そもそも水族館は、展示する生き物をどうやって手に入れているんですか?

「本当に千差万別です。詳しくは私の本を読んでほしいんですが、それもしっかり書いてあるんですけども・・・例えば、飼育員さん自ら、その辺の海や川から網や釣り竿で獲ってくる、釣ってくる・・・。

それから漁師さんが採取したものの中で、売り物にならないような種類が一緒に獲れることがあるんですけど、そういうレアなものをもらってきたりとか・・・あるいは水族館同士で手塩にかけて育てたものを、ポケモン交換じゃないですけど、物々交換して、お互いの水族館で展示しあったりとか、いろんなパターンがございます」

●自分たちで採取した、割と小さな海洋生物の中には名前がわからない生き物とかもいますよね? そういう場合は展示しないんですか?

「している場合もあります。水族館の水槽の上に魚の名前が書いた展示板が貼ってある時に、そういう生き物は何々の一種とか、名前がわかりませんとかって貼ってあったりするんですけれども・・・基本的にやっぱり名前がわかる生き物を展示するので、わからない生き物は水族館の裏側にある、バックヤードって言うんですけど、そこの水槽に入っていたりするものですね」

●バックヤードでしか見られない生き物もいるっていうことなんですか?

「そうですね。表の展示に出されていなければ、スタッフ・オンリーの場所がバックヤードなので、客は入れないですから、バックヤードに入る機会がある研究者とか、あるいはバックヤード・ツアーっていうお金を払って入る客とかが見ることができる生き物が実はいるんですよね。むしろバックヤードのほうが生き物は多いんですよ」

(編集部注:水族館のバックヤードには、展示前に健康状態を調べていたり、生まれたばかりの稚魚だったり、名前を調べている最中の生き物などが飼育されているそうです)

バックヤードで新種発見!

※泉さんは「沖縄美ら海水族館」の水槽から新種のイソギンチャクを発見されたんですよね。見てすぐに新種だとわかったんですか?

「それこそ、さっき言ったバックヤードに、実は15年間も名前がわかんないイソギンチャクが、15年間ですよ! 飼われていたわけですよね。

で、そこに大学院生時代の私が、そういうのがいるという情報を聞いて、沖縄美ら海水族館さんの飼育員さんと連絡を取って(バックヤードに)入って(それを)見て、一瞬で”あっ、これは論文を書いたら新種になる種類だな”という、そんなことが見てわかったんです。何よりほかの種より思いっきり大きかったんで・・・」

●根拠で言うと、大きさってことですか?

「大きさもそうですし、形も相当ほかの種類より、まがまがしい複雑な形をしていたんで、しかもそいつの仲間って世界で1種類しか、100年前に1種類しか発見されていなかったんで、その種類と違えば、絶対に新種だなって言えるわけです」

●結局それは何ていう名前だったんですか?

「新種だったんで、名前はなかったんですよ。沖縄美ら海水族館、並びに美しい海の美ら海の名前を借りて、『チュラウミカワリギンチャク』という名前をつけさせていただきました」

●ほかにも水族館との共同研究で発見した新種もいるんですか?

「沖縄美ら海さんからもう一種発見していまして、その時についでの如く渡された種類のほうも新種だったんです。で、沖縄の雰囲気にちなんで、そっちは『リュウグウノゴテン』という名前をつけました。竜宮の、赤瓦の沖縄の御殿みたいな色をしていたんで・・・あとほかにも何種類か新種の論文を書くときに水族館との共同研究になったものがおります」

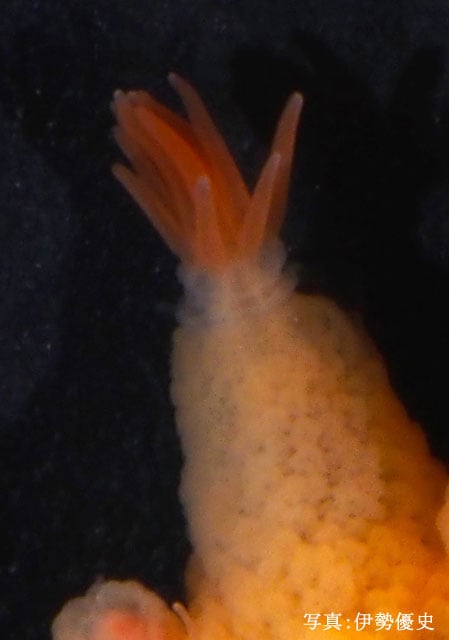

●泉さんの新種発見の代表作と言えるのが「テンプライソギンチャク」ですよね。写真を見たんですけど、エビの天ぷらにそっくりですね!

「まあ自信のあるネーミングというか、これを生涯かけて越えられるかっていうネーミングができましたね(笑)」

●こんなイソギンチャクがいるんですね。どういう特徴があるんですか?

「まさに天ぷらみたいなイソギンチャクで、っていうのは見た目ではなくて・・・このイソギンチャク、中にそのイソギンチャクが入っているんですが、外側は別の生き物なんですよ。

別の生き物に衣のように包まれているっていうんで、まさに天ぷらっぽいんですよね。サイズはYouTuberが試しても、たぶん絶対食べられないぐらい小さいんですよ。

そのイソギンチャクと外側の別の生き物が、共生と言うんですが、非常に密接に関係を築きながら生きているという、小さいんですけど、非常に面白い生態を持っていますね」

●見た目だけじゃなくて、特徴としても天ぷらっぽいんですね!

「天ぷらに近いですね、はい」

●これまでに発見した新種は、すべてイソギンチャクですか?

「いや、実はクラゲも一種発見していて、このあと2種類目がたぶんその論文が認められることになるんですけれども、イソギンチャクとしては26種という新種を発見しております。で、自慢ですけど、これは亡くなったかたも含めて、日本人でぶっちぎりのトップです!」

葛西臨海水族園がいちばん好き

※水族館マニアとして、または研究者として、おすすめの水族館をいくつかあげるとしたら・・・首都圏では、どこの水族館がおすすめでしょう?

「これはひいき目なしに私、葛西臨海水族園をお勧めしますね、私が日本でいちばん好きな水族館があそこです」

●そうですか~!

「マグロの水槽、あれが日本でいちばん大きなドーナツ型という、マグロは一周泳がないんですけど、一周できる水槽なんです。それを除いても、例えば北極海の生き物がいるのは葛西臨海水族園さんだけだったりとか、7つの海の生き物がいて、東京の海の生き物がいてみたいな・・・。

やっぱり生き物好きとして、人気の生き物だけじゃなく、いろんな生き物を見てもらいたいという時に葛西さんをお勧めするのが、いつも私の常套手段ですわ」

●2028年にリニューアルするんですよね?

「そうなんですよね、そこでどうなるかわかりませんが・・・。最近いろんな水族館で、それこそ“レジャー化したリニューアル”って私が呼んでいる、あんまり私が好きじゃないリニューアルもいろんなところで起きているんですけど、葛西さんに限って、それしないだろうなって、今のリニューアル構想図を見ていると思っています」

●千葉県で言うと、鴨川シーワールドはどうですか?

「鴨川シーワールド・・・あれは葛西さんと逆で、それこそイルカもいりゃアシカもアザラシも、そしてシャチもいるみたいな・・・人気の生き物が、いわゆる哺乳類と鳥類系がいっぱいいて、そっちもそっちで動物を見るのが好きな人には面白いと思います。

あと、やっぱりパフォーマンスって言うんですか。最近はショーって言わずにパフォーマンスって言うんですけど、パフォーマンスも4種類あるので、それ見るだけで大体2時間ぐらい使うという、やっぱり時間をとって行ってもらいたい水族館ですね」

●私も去年、夏休みに鴨川シーワールドに行きましたけど、大人の私たちがすごくハマっちゃうほど、ダイナミックですよね。

「そうですね。鴨川シーワールドは、そういうところに注目されがちですけれども、実は魚とかクラゲとかの展示もしっかりしているので、ショーが終わって即帰らずに、そこもちょっと見てから帰っていただくっていうのが、私のマニアとしての目線です」

クラゲ飼育の四天王!?

※ご専門のクラゲの展示で、お勧めの水族館はどこでしょう?

「私はクラゲ飼育の四天王というのを勝手に認定しています。挙げていくなら、まずここは四天王どころかチャンピオン・クラスなんですけど、『鶴岡市立加茂水族館』、山形にある有名なクラゲの水族館で、80種近いクラゲが展示されているんですね。

今後リニューアルで常時100種展示すると、館長がおっしゃっていたんで・・・あ、館長と知り合いで、飲み仲間なんですけど(笑)・・・今リニューアル中で、4月ぐらいにリニューアル・オープンしたら、私も真っ先に仕事で行こうと思いますが、みなさんも行って、見てほしいところです。

関東で言えば、四天王のひとつが『新江ノ島水族館』、神奈川の江ノ島の近くにある水族館も、クラゲの展示はすごいですし、関西で言えば(大阪市の)『海遊館』はすべての魚の展示を抜けたあとに『海月銀河(くらげぎんが)』っていう、ものすごいクラゲ・コーナーが待っています。

さらに佐世保にある『九十九島水族館 海きらら』ってところも、私も研究でお世話になっていますが、西のほうではクラゲ展示の、ほぼトップ・ワン・ツー・クラスの種数を誇る水族館ですね」

●クラゲの展示を見ると、割と狭い水槽で飼育されていて、水流で絶えず動いているように見えるんですけれども、それはどうしてなんですか?

「実はあの水槽って一周、水流を起こすようにしていて、クラゲが下に沈まないようになっているんですよ。クラゲって難儀な生き物で、海で生きているはずなのに水流がないと沈んで、自分の重さで潰れて死ぬことがあるんですよ。

それを防ぐために、底のほうに落ちたクラゲを水流で上に持ってきてあげるみたいな感じの、そういう水槽で飼育しているんですね。なので、意外とあの水槽、周囲の部分を隠していることがあるんで、見た目よりも広いです」

●クラゲは飼育が難しい生き物なんですね?

「そうですね。知名度にしてはおそらく飼育は絶対的に難しくて、今の私の学生連中もなかなか飼育には、みんな苦労しながら勉強しているというそんな感じです」

(編集部注:泉さんによると、日本の水族館は世界的に評価が高く、先ほどクラゲの飼育ではチャンピオンだとおっしゃっていた山形県の「鶴岡市立加茂水族館」には、クラゲ飼育を学ぶために世界中から研修に来ているとのこと。日本の水族館は飼育技術や繁殖、そして新種の研究なども含め、世界から注目されているとのことです)

魚も人を見ている!?

※動物園だと、動物が来園した人たちを見て、なんとなく人間を認識しているように感じたりしますが、魚はそういうことはないですよね?

「いや、実は見てはいるんです。魚も(人を)見ている種類がいて、例えばちょっと前かな・・・去年の夏頃にニュースになっていたんですけど、『市立しものせき水族館・海響館』っていう山口県の下関にある水族館で、リニューアルで客を入れなくなったら、マンボウが元気がなくなったっていう話があって、どうもマンボウが客を認識しているらしくて、その後スタッフが服とかそれっぽいものを水槽のガラスに貼ったら元気になったそうです。

意外とフグは人に慣れるんですけど、人を認識しているような魚もいるんですよね・・・さすがにクラゲは(人を)認識していませんが・・・だから餌を与えようとする飼育員さんの服の色を認識してるのか、飼育員さんの服を着た人が来ると、餌をもらえると思って、上に集まってきたりしますね」

●魚にも好奇心があるというか、すごいですね。人に馴れる魚がいるんですね。

「それどころか最近は減ってしまいましたけど、魚のショーがあって芸を覚えてくれるような魚もいるんですよ」

●飼育員さんたちが苦労されている姿をたくさんご覧になってきたと思うんですけれども、いちばん大変なことってどんなことですか?

「相手が生き物なので、あの人たちの勤務は24時間365日、交代があるとは言え、月月火水木金金ですから、常に働き者で動いているような感じです。

(私が)これだけマニアなのになぜ水族館に勤めなかったかって、あの人たちの姿を見て、怠け者の私には絶対無理だと・・・だから、私は研究のほうで水族館に関わっていこうって思ったぐらい・・・生き物相手なので、どんなイレギュラーも起きるものですから、それくらい熱意を持って取り組まれているのが、まさにすごいところですね!」

水族館は、人生です。

※泉さんが水族館を作るとしたら、どんな水族館にしたいですか?

「経営はできないので、あくまでコンセプトで、という話ですけど、やはり日本に、たぶんその頃になったら(水族館が)だいぶ減っていると思いますんで、昔ながらの水族館を残すか・・・もしくは博物館と合体した学問的な水族館に仕上げるか、みたいなそんなイメージです。

それこそ『水族館生物学』を体現する水族館みたいな、そんなようなものが作れたら、客が入るかは別にしても楽しいですね」

●面白そうですね~!

「どこかから声がかかったら、絶対YouTubeとかXとかで言っていると思いますんで、私が関わっていますと(笑)」

●改めてになりますが、新しい本『水族館の秘密〜海洋生物学者が教える水族館のきらめき』は、筆者としてどんな思いを込めて作った本ですか?

「まずひとつ目は、私が20年、ひたすら行ってきた水族館の魅力を伝えるというのがポイントなんですが、この本は水族館側からと言いますと、業界人目線がメインなんですよ。

なのでひとつとしては、水族館のありのままを伝えるということで、キラキラした部分だけではなくて、今の苦境とかそういったものをみなさまに知ってもらいたいというのと・・・。

あとこの本はオールカラーの新書なんで、挿絵も写真もほぼ全部自分で描いて撮りました。私のそこがマニアとしての要素ですけれども、“水族館愛”をちょっとでもみなさまにおすそ分けできたらと思いまして、2冊目、3冊目と、二の矢、三の矢を予定していますんで、その口火としてぜひ見ていただければと思います」

●絵や写真も豊富ですけど、これすべて泉さんが・・・?

「提供のクレジットがなければ、全部私が描いて、そして水族館で撮った写真を利用したものです」

●そういう才能もあるんですね。器用ですね!

「まあ“武芸百般”ならの“手芸百般”と呼んでいますが、いろいろ小技があるので、そういったところも、割とベラベラ喋りますけど・・・この前も別のテレビに出ましたけど、そういうようなところで水族館の魅力をアピールしてみたりとか、そんな小技を活かした本にしてくれた編集者さんに感謝ですね」

●泉さんにとって水族館とは?

「まあ“人生です!”と言っておきましょうか。たぶん水族館生物学とクラゲ、イソギンチャク以外は人生でやらないでしょ。

私はこれから水族館と研究しながら、200館300館と行ってこようと思います。千葉の水族館の開拓も、実は結構、噂があるところがまだなので、地元に帰省した時などにちょこちょこ行って、千葉にも何館あるのか、そんなところをやってみたいなと思います」

(編集部注:日本にはいくつ水族館があるのか、泉さんにお聞きしたら、地元の人向けの、知られていない水族館もあるので、正確な数字はわからないそうですが、先ほどおっしゃった200〜300館はあるでしょうとのことでした)

INFORMATION

泉さんの新しい本をぜひ読んでください。タイトル通り、泉さんだから知り得た水族館の秘密が満載です。地域別のおすすめの水族館も載っていますよ。泉さんが発見した新種の「テンプライソギンチャク」や「チュラウミカワリギンチャク」の写真はもちろん、泉さんが描いたイラストにも注目です!

中央公論新社の中公新書ラクレ・シリーズの一冊として絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎中央公論新社:https://www.chuko.co.jp/laclef/2025/08/150848.html

「Dr.クラゲさん」のYouTubeもぜひ見てくださいね。東京大学時代に「落語研究会」で磨いた泉さんの話術も楽しめますよ。

2025/12/28 UP!

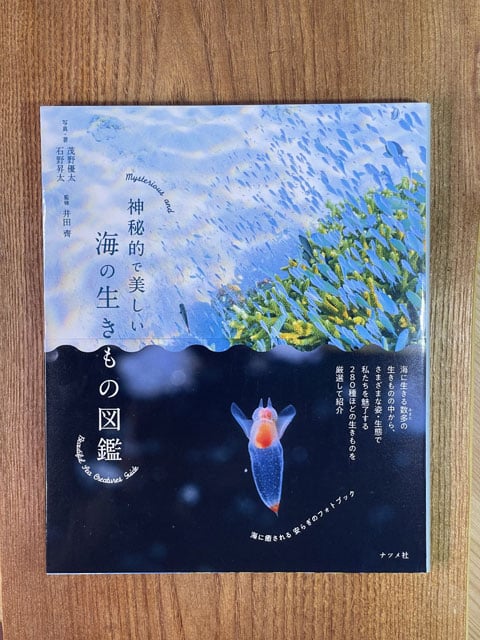

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、沖縄在住の水中写真家「石野昇太(いしの・しょうた)」さんです。

石野さんは、ダイビングショップの経営者3人と立ち上げた一般社団法人「エコロジカル チャイルド」の代表理事でもいらっしゃいます。

石野さんは東京生まれ、沖縄育ち。立教大学卒業。大学時代に先輩に地球の3分の2は海、その海の世界を見たくないかと誘われ、ダイビングサークルに入部し、スキューバダイビングのライセンスを取得。現在は水中写真家、そしてプロダイバーとしてダイビングツアーを企画するなど、ガイドとしても活躍されています。

そして3年前に立ち上げたエコロジカル チャイルドは、地元沖縄の子供たちにシュノーケル体験を提供する活動からスタート。現在は一般社団法人として、活動の幅を広げていらっしゃいます。

きょうはエコロジカル チャイルドで行なっている子供たちの海の体験イベントや、石野さんの海への思い、そして、今年出版した、『神秘的で美しい 海の生きもの図鑑』のことなどうかがいます。

☆写真協力:石野昇太

海の美しさ、大切を子供たちに

※どんな思いで「エコロジカル チャイルド」を始めたのか、教えてください。

「私たちプロダイバーは、日頃から海に接して働いているという職業なので、もともと海への関心は高い部類にいるんですね。それは私たち自身が海の価値を身近に感じているからなんじゃないかな~と思っています。

もともと沖縄に暮らす人々は、あまりマリンレジャーに関心がある人っていないんですけど、もっと地元の人に海の価値を知ってもらいたいというような思いから(エコロジカルチャイルドを)スタートしました。

エコロジカルチャイルドの発想っていうのは、子供の頃から自然に触れていれば、自ずと自然を大切にする大人に育つよねっていう考えからスタートしています。

私自身、弟と年の離れた妹がいるんですけど、子供の頃から弟と私は、沖縄に里帰りしていることが多かったんですね。そのせいというか、沖縄の文化に慣れ親しんでいる幼少期を過ごしたんです。今は弟も沖縄に移住してきていて・・・。

一方で妹はけっこう年が離れていて、あまり里帰りしていないんですよね。なので、あまり沖縄には興味はなさそうなんですけど・・・。

だから・・・何て言うんですかね・・・自由に暮らしている兄ふたりを見て、(妹は)堅実に成長したと言いますか・・・。

要は子供の頃の体験は、将来の人格形成に影響するんだろうということから、自然に対するリスペクトを早めに育んでおけば、その子供たちが大人になった時に、考え方っていうのはどんどんつながっていくんじゃないかと思っていて、子供たちに海の美しさ、大切さを知ってもらおうという活動を始めたっていう感じです」

(編集部注:エコロジカルチャイルドの現在のおもな活動は、地元沖縄の環境保護団体が開催するビーチクリーン・イベントに参加してくれた家族を対象にシュノーケル体験を無償で提供。また、水中で撮った写真や映像を子供たちに見せて、海の生き物について教える、環境教育的なことにも取り組んでいるそうです)

沖縄の子供たちのために

※キッズ・シュノーケルなどのイベントには、沖縄以外の子供たちも参加していますか?

「いや、実はですね、沖縄の子供たち限定でやっているものなんですよ。というのも、沖縄って子供の相対的貧困率が全国でワースト1位なんですね。あと、ひとり親世代の発生率も全国平均の約2倍ぐらいあって・・・。

マリンレジャーの料金がコロナ禍以降、物価高の影響で、いろんな物価高がありますけど、それに合わせてマリンレジャーも料金が上がっています。そんな状況ですので、沖縄の子供たちにマリンレジャーに参加してほしいと思っても、あまりそういう活動に参加できる人っていないかなと思っていて・・・。

なので、観光で沖縄に来られる人は、ちょっと言い方が悪いんですけれども、お金を払ってもらってレジャーに参加してもらう。そのお金を地元の人に還元する・・・。私たちプロダイバー、沖縄で働いているプロダイバーは、沖縄の海の資源をお借りして仕事をさせてもらっているので、地元の人に還元しようっていう思いがあって、沖縄の子供たちを限定にして活動をしています」

●なるほど。近くに海があるのに実際に遊べる子供たちは、意外と多くはないかもしれないってことなんですね。

「そうですね」

●イベントに参加した子供たちの反応はいかがですか?

「実際お子さんたちも、海を見たことがない子ってけっこう多いんですよ。なので、やっぱり楽しそうにしてくれますね。

初めて海に潜るので、水に顔を付けるのも怖がっていたお子さんたちが、何回も参加してくださるうちに、もっと泳げるようになっているんですよ。それを見られるのはやっぱり嬉しいですし、できたら大人になったら(私と)同じようにダイバーになってくれたら、嬉しいな〜なんて思っているんですけどね」

海を見て、知って、体験してもらう

※キッズ・シュノーケルなど、海でのアクティビティを子供たちと一緒にやる時に心がけていることは、どんなことですか?

「私たちは自然を守りたいっていう思いでやってはいるんですよ。それを子供たちに知ってほしいなと思っているんですけど、それを押し付けるつもりはなくて、ただ海のことを見て、知って、体験してもらうっていう、それだけが願いですね。

やっぱり自分のテリトリーというか、例えば自分の家の庭にゴミが落ちていたら拾うでしょうし、ゴミを捨てようなんて考える人はまずいないと思うんですよ。ダイバーがゴミに対して関心が高いのは、たぶんそこにあって、やっぱり子供たちも実際に海に入って遊べば、そこは自分のテリトリーだという意識が自然に生まれるような気がするんですね。なので子供たちには、ただただ海で遊んでもらいたいっていうことだけを考えています」

●海で遊ぶ子供たちとか若い人が減っているなんていう話もありますけれども、やっぱり海に親しむことって大事ですよね。

「そうですね。海ってやっぱり風もあるし、波もあるし、人間の五感を研ぎ澄ませるには、とてもいい場所だとは思うんですよ。

ただやっぱり海に入ると、ちょっと面倒くさいんですよね。潮があってベトベトするし、日焼けもするし、現代の人々にとってはちょっとマイナスなことって、けっこう多いかなとは思うんですけど、実際海に入るとやっぱり童心に返ると言いますか・・・やっぱりいいな! って思うと思うんですよ。

やっぱり自然に触れればリラックスもするし・・・お客さんに多いのが、東京で仕事で忙しい思いをしている人たちが、海に入ってリラックスするっていうことは多々ありますので、なるべく海に入って、それでリラックスしてほしいなと思いますね」

図鑑らしくない図鑑!?

※水中写真家になろうと思ったのは、どうしてなんですか? 何かきっかけのようなものがあったんですか?

「僕は、実は大学を卒業した後に八丈島っていう東京の離島に5年ぐらい暮らしていたんです。そこでダイビング・インストラクターをしていたんですね。

もともと写真家にはなりたいなとは思っていたんですけれども、どういう写真を撮るかって考えた時に、商業的な水中写真というよりは、ホームとなる目の前の海で毎日潜り込んで、生態というんですけど、生物たちの営みを記録していくことが大事じゃないかなと・・・そういうのを観察する上で撮影をして写真にするほうが、人の心を打つんじゃないかなと思ったんですね。

それでしばらくダイビング・インストラクターをしていたんです。そうやってプロダイバーとしてお客様に生物の生態行動を通して、海の変化だとか海の魅力を伝えてはきたんですけれども、次の段階として海に潜らない人々に実際、海の中では何が起きているのかとか、海の中を見て感じてもらいたいなと思って、写真家としての活動をスタートしたっていう感じですね」

●水中写真家として先頃出された新しい本『神秘的で美しい海の生き物図鑑』を私も拝見させていただきました。タイトルの通り本当に神秘的で美しいですね!

「ありがとうございます!」

●引き込まれました! 図鑑というよりも写真集のような印象だったんですけれども、この図鑑のいちばんのアピール・ポイントはどんなところでしょうか?

「今おっしゃってもらったように、図鑑らしくないところがいちばんのアピール・ポイントなんですよね。図鑑ってちょっと堅苦しいイメージがあるんじゃないかなと思うんですけど、この本は写真集的な見せ方をしていて、魚の背景がカラフルな写真が多いことが特徴です。魚も色鮮やかで可愛い種類を中心に選んでいて、ほかにも面白い顔だったり、不思議な形をしている生物を載せています。

その上で長年、海を見続けてきた立場として、繁殖とか生態行動を紹介していて、小さいけど生態系にとっても重要なプランクトンの章もあったりするんですよ。普段、海とは遠い生活をしている人々にとって、海のことに少しでも思いを馳せながらリラックスしてほしいなと思って、この本が作られています」

●やはり沖縄の海で撮った写真が多いですか?

「実は・・・5年間暮らしていた八丈島の写真もけっこう載せてあって・・・あと日本だけじゃなく世界中、例えばオーストラリアとかモルジブ、パラオなんかで撮ってきた海(の生き物)なんかも入っています」

(編集部注:新しい本『神秘的で美しい海の生きもの図鑑』は、水中写真家の茂野優太(しげの・ゆうた)さんとの共著となっていて、掲載している写真は半分ずつくらいだそうです。監修は北里大学・名誉教授の井田 齋(いだ・ひとし)さんとなっています)

オスの求愛行動に感情移入!?

※海の中で生き物たちを見ていて、どんなことを感じますか?

「魚たちは生き残るために、あるいは子孫を残すために巧妙な戦略を練っていて、生物の多様性に日々驚かされているっていう感じですね。あまり擬人化するのは好きじゃないんですけど、産卵のシーンとか求愛のシーンを見ている時はどうしても感情移入してしまいますね」

●それはどんなふうに感情移入されるんですか?

「キンチャクダイ科の魚を例にすると・・・春になると産卵が始まるんですけど、最初はオスもメスも産卵に慣れてないので、ちょっと下手くそなんですよ。なので、産卵に至るまでの求愛行動がけっこう長めに行なわれるんですね。

見ているほうとしては、頑張れ! っていう気持ちになりますね。それが真夏になってくると上手になるので、ポンポンポンポン産卵しちゃうんですよ。だから観察している身としては物足りないと言いますか、もう終わっちゃったの? っていう感じになるんですね。

夏も暮れてきて晩夏になってくると、メスはもう産卵する気がないんですけど、オスだけはまだバリバリやる気で、ずーっと求愛しているんですよ。男としてはそこはちょっと悲しいというか、これはたぶん男にしかわかんないかなと思うんですけどね(苦笑)。一生懸命、求愛しているんですけど、もうメスはやる気ない・・・。

魚の世界は種類にもよるんですけど、基本的にメス主体で産卵が行なわれるので、メスの同意がなければ、絶対に産卵に至れないんです。そういうことを人間の世界に置き換えた時にちょっと悲しくなるというか、そういう感情移入の仕方をしますね」

●そうなんですね。この図鑑を手に取るかたに、どんなふうに楽しんでもらいたいですか?

「ダイビング・ガイドとして長年海に潜っていて、興味深いなと思ったことをなるべく詰め込みました。

卵から生まれて浮遊期間を経て成長して、また産卵するまで・・・そういう魚の一生を見ることができる本じゃないかなと思っているんですよ。なので、生きるために考え抜かれた戦略ですとか、どうしてそうなったんだろう? っていう不思議な形をした魚がいっぱいなんですね。

そういう人の想像を超えてくる生物が、200種以上載っているので、ひとつひとつの生物と向き合いながら1年の流れを感じつつ、ゆっくり読んで欲しいなと思います」

(編集部注:石野さんは南の海だけじゃなく、北海道の海にも通っていて、知床では流氷ダイビングのガイドもやっているそうです。

石野さんご自身は来年、琉球大学大学院に入り、海の生き物の研究者にもなるそうです。ダイビング・インストラクターの地位を高めたいという、そういう思いもあるとおっしゃっていました。)

INFORMATION

水中写真家、石野さんと同じく茂野優太さんのふたりによる新しい本をぜひ見てください。石野さんもおっしゃっていましたが、いい意味で「図鑑らしくない図鑑」、とにかく写真がカラフルで綺麗なんです。海の生き物、およそ280種を紹介。神秘的で美しい生き物たちに癒されること、間違いなしです!

ナツメ社から絶賛発売中! 詳しくは、出版社のサイトをご覧ください。

◎ナツメ社:https://www.natsume.co.jp/np/isbn/9784816377358/

エコロジカル チャイルドとしては、来年6月に開催される「世界海洋デー」に向けて、チャリティ・イベントを予定。現在、その準備を行なっているそうです。また、雑誌を作る計画もあるとのこと。これは去年、高い海水温のため、沖縄のおよそ90%のサンゴが白化し、死滅したそうですが、その後の少しずつ回復している様子を写真に収めているので、それを見てもらうためだそうです。

エコロジカル チャイルドの活動については、オフィシャル・サイトを見てください。寄付という形で支援することもできます。

◎エコロジカル チャイルド:https://www.ecologicalchild.org

2025/12/21 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ベンチャー企業

「モリアゲ」の代表「長野麻子(ながの・あさこ)」さんです。

長野さんは愛知県安城市(あんじょうし)生まれ。東京大学卒業後、94年に農林水産省に入省。キャリア官僚として食品産業や広報の室長などを歴任後、2018年に林野庁の木材利用課長に。この時に森にハマってしまい、2022年に早期退職。その年にモリアゲを設立。現在、森林業コンサルタントとして全国を飛び回り、日本の森を盛り上げる活動に取り組んでいらっしゃいます。

社名の由来は「日本の森をモリアゲる」から来ていて、ご本人曰くダジャレ。創業した頃は、社名を言うのが恥ずかしかったそうですが、わかりやすくて覚えやすいことや、起業から3年で41の都道府県を巡り、講演活動などに取り組んだことで長野さんの知名度もどんどんアップ! 今では業界で「モリアゲねえさん」と呼ばれ、親しまれているそうです。

きょうはそんな長野さんに、農林水産省を早期退職するに至った思いや、企業と森を結びつける「一社一山(いっしゃひとやま)」運動、そして木の暮らしを取り戻すための「ウッド・チェンジ」プロジェクトのことなどうかがいます。

☆写真協力:モリアゲ

企業と森をつなぐ「一社一山」運動

※長野さんは、日本の森をモリアゲるために会社として、そして森林業コンサルタントとして、いろんな活動をされています。どんなことに取り組んでいるのか、教えてください。

「ひとことで言うと、難しいですけど、好きなことをやっているだけなんですよ。日本の森の現状を考えると、これまで先人が植えてくれた木を育てている間に、森にお金が貯まらなくなっちゃったっていうか、儲からなくなっちゃったっていうのがあるんですね。

森にきちんと、次の森を作るためのお金が戻るように、森への資金循環って言ってますけれども、そういうことができるように企業のみなさんに森に関わってもらう「一社一山」運動とかですね。

あとは森林環境税っていう、国民のみなさんからもらったお金を、森の整備に使う仕組みもありますので、そういうものが地域の森のためにうまく使われるようなコンサルティングをしたりしています。

森と人の暮らしが離れちゃったのはなぜかっていうと、木を使わなくなった・・・森の大きな恵みのひとつである木材を、私たちの暮らしに使わなくなったっていうのがあるんですね。

木のある暮らしをもう一度取り戻すという意味で、建物はもちろん、家具ですとか日用品とかっていうものも、鉄とかコンクリートとかプラスチックから、木に替える『ウッド・チェンジ』っていう活動をやり始めて、木のある暮らしをどうやったら楽しくできるかっていうのをアドバイスしたり・・・。

あとは、みんな森に行かなくなったんですね。これだけ日本には森があるのに、森との距離が離れてしまって、ほとんど森に行かなくなってしまったんですよ。もう一度、森のことを学ばないと、なかなかその距離が近くならないということがあって、自然教育とか環境教育・・・企業のみなさんに森のセミナーで、森での学びを提供するような、そういうのを全体まるっとして、森林業コンサルタントと勝手に自称しております」

●「一社一山」ひとつの会社、ひとつの山っていうことですけども、どんな取り組みなんですか?

「一社一山は、企業のみなさんに森に関わってほしいっていう思いがあります。というのも昔、山は地元の名手とかお金を持っているかたが、きちんとその地域のために森が大事だということで、森を持ってお手入れをしてくださっていたんですけど、そういうかたがたもどんどんいなくなってしまったんですね。

今お金があるのはどこかなって考えると、やっぱり企業さんなんですよね。企業さんが森の恵みを受けて、水であるとか空気であるとか、いろんな木材にしても、森の恵みの資源を受けてお仕事されているので、そういうかたに森に少し恩返ししてほしいという意味で、企業のみなさんに、例えば企業の森ということで、〇〇会社の森とか、あとは社有林を持っていただくとか・・・。

あとは企業のみなさんが研修とかセミナーを森の中でやると、すごくリフレッシュもするし、チーム・ビルディングにも役だったりするんですね。企業のみなさんに森を人材育成などにも活用してもらうというような形で、企業と森との関わり合いはいろんな形でできるようになってきていますので、企業のみなさんにいろんな形で森に関わってもらう、自分ごととして森のことを考えていただく運動の名前ですね」

森への思いが抑えきれなくて

※先ほどもお話がありましたが、「ウッド・チェンジ」という活動にも取り組んでいらっしゃいます。これはどんな活動なのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

「私がもともと農林水産省の林野庁で、木材担当をしていた時に立ち上げた運動なんですけど、木材のいちばんの利用先って建物なんですよね。それが鉄やコンクリート作りになってしまったもんですから、それを木材に替えようと、鉄やコンクリートから木に替える、それを『ウッド・チェンジ』っていうことで、国民運動として展開しようっていうことをやっています。

これは今でも林野庁として、森の国を作ろうっていうことで運動が続いているんですけど、実際に現場で、具体的に建物の建て方に木を使うとか、なるべく内装に木を使っていくとか、家具を日本の木にするとか、そういうことを企業さんと一緒に、また生活者のみなさんと一緒に取り組むというそんな活動ですね」

●今もお話ありましたけれども、長野さんは農林水産省にお勤めだったんですよね?

「ですね。28年やっていました」

●なぜ官僚をやめてベンチャー企業「モリアゲ」を立ち上げることにしたんですか?

「農林水産省の中ではいろんな部署を、例えば2年とかで移動する、そういう立場だったんです。その中でたまたま2018年に森の担当の木材利用課長になったんですね。それでウッドチェンジを立ち上げたりしたんですけども、そこでめっちゃくちゃ森にハマっちゃいましてですね。

当時40代後半だったんですけど、森っていいなとか、森を大事にしないと農林水産省全体の、例えば1次産業の農業でも水産業でも、豊かな水があるのは森のお陰げだったり、水産資源もね。

『森は海の恋人』なんて言って、豊かな森があれば海も大丈夫っていうようなことも言われているので、森がいちばんしっかりしないといけないのに、これからもずっと森で働きたいなって思っていた矢先に、また恒例の人事異動があって、森とは全然関係のない部署に行って・・・それもそれですごく大事な仕事ではあったんですけど、森への思いが抑えきれなくなってやめました(苦笑)」

●官僚を辞めるって、かなり重い決断だったんじゃないですか?

「いや、みんなにそう言われたりするんですけど、確かにね。28年もすごくお世話になったし、とても勉強にもなったので、楽しい場所で働かせていただいたんですけど、どうにも森へ行きたいっていう気持ちが抑えられなくなって(笑)、そういう、まあわがままですね。50歳の時に、年齢とか言っちゃうんですけど、やろうということで、遅咲きでやってみました」

国産材が使われない理由

※日本は国土の約7割が森林なのに、国産材があまり使われない現状があると思います。改めてその原因を教えてください。

「木を使うこと自体がなくなってしまって、森から木を出して使えることをみんな忘れちゃったっていうね。

そもそも森とか木への無関心がすごくあると思いますし、林業の現場だと林業をやったりする人たちが高齢化しています。なかなか木材の採算があわなくて儲からないんで、もう林業をやめちゃいます。製材所も儲かんないからやめちゃいます。

そうすると国産材のサプライチェーンがうまくつながりません。輸入材はあんなに遠くから持ってくるけど、ちゃんと安定供給できるのに、国産材はなかなか安定供給できないというのがあって使われてないのかなと・・・。

ひとつだけの理由じゃないんですけど、みんながもっと国産材を、森のために使おうって気持ちが高まらないといけないのかなと思っています」

●木材の地産地消って、なかなか難しいんですか?

「そうですね。(日本の面積の)7割が森なので、自分が飲んでいる水が来る流域の上流には森があるんですよね。なので、そこの木を地産地消で使いたいと思ったとしても、木を伐ってくれる木こりさんが元気かとか、その木を伐ったあと丸太にして、丸太のままでは使えないので、板とか柱に製材してくれる人たちがちゃんといるかっていうのがあるんですね。

今、小さい製材所はどんどんなくなっていて、山から(木を)出してくる人もいない、それを加工する人もいないっていうのがあるので、林業自体は別ですけれども、場所によっては難しいっていうのがあるのかなと思っています。

人工林っていう人の手で植えられた森が4割あるんですよね。せっかく先人が私たちに使って欲しいと思って植えてくださったので、きちんとそれを使って、そして次の世代にどういう森を残していくかを考えていくのが、今すごく大事な時かなと思っています」

●植林されたスギやヒノキは、今が伐り時だと聞いたことがあります。そうなんですか?

「50年くらい経つと、場所によりますよ、育ち方にもよりますけど、一般的に50年くらい経つと丸太のサイズが、柱が取れるぐらいになるので、使い時、伐り時ですよ~なんていうふうになりますけど・・・場所によります。

50年以上経った森が、今日本の森林面積の6割以上なんですよね。そうすると、だいたい過半は50年以上は経っているんですね。

(木を)伐ってちゃん使う当てがあれば、使う当てがなければ、伐るのはよくないと思いますけど、使えるのであれば、伐ったらいいなと思います。

(木材の)自給率は4割なので、6割は今でも海外の森のお世話になっているわけですね。せっかく先人の森が育って伐り時を迎えているんだったら、それを使ってあげたほうがいいなと思っています」

(編集部注:モリアゲの一社一山運動として、長野県木島平村のカヤの平高原で2023年からブナの植林活動を行なっています。活動場所は、もともとブナ林だった所で、牛を飼うために伐採し、牧草地となっていた跡地。10年ほど前にNPO「森のライフスタイル研究所」がブナの植林を始め、その活動をモリアゲが引き継いだ形だそうです。

モリアゲは、木島平村と「森林(もり)の里親」協定を結び、応援してくださるかたたちと秘密結社「モリアゲ団」を立ち上げ、年に2回、夏と秋に植林。長野県林業総合センターのブナ博士、小山泰弘先生の指導のもと、ブナの実から芽を出した、ブナの赤ちゃんを植えているそうです。モリアゲ団では、Tシャツなどのグッズを作り、その売り上げの一部を活動資金に充てているそうです)

森をつないで、次の世代に

※カヤの平高原で行なっているブナの植林活動には、もちろん長野さんも参加されているんですよね。木を植えているときって、どんな気持ちなんですか?

「カヤの平に行って、大きい空の下でブナの赤ちゃんを探して、みんなでいい汗を流して・・・すごくリフレッシュするしね。

今は私たちが植え替えているので、人の手で植えられた森なんですけど、そのブナたちがまた大きくなって、いくつかは育ってタネを出して、天然の更新っていうんですか。小山先生曰く“ブナの森に戻る”、本当の天然林に、自然の力だけでブナの原生林に戻るのは、あと300年くらいかかるって言われているんですね。

私たちは12年間やったんで、あと288年って言っているんですけど、すごく気の長~い話なんですよ。なんですけど、そういう時間の流れの中で私たちは生かされていて、時間の流れの中に身を置いているなっていう気持ちに行くたびになりますね。

毎年、去年植えたブナたちが雪に埋もれながらも頑張って生きていたりすると、あ~そういう時間の流れに乗ったかな、乗らなかったかな、なんてことを考えたりしますね。

町だといろんなこと考えますよね。私は今もう上司はいないけど、会社の人だったら、何とか計画が~とか、これは儲かるのか~とか考えますけど、そういうこと抜きに純粋な気持ちでというか、森と共にあるなっていう気持ちでやっていますね」

●確かに木を育てて森を再生する活動って、本当に成果が出るまでにすごく時間がかかりますよね。

「そうなんですよ。だから自分がその最終形は見られない、そもそも見られないんですよね。現代の人たちからすると、なかなか理解しがたいというか、それは明日どうなるんだ~みたいなタイム・スケジュールで考えていると、なかなか理解できないことではあるんですけどね。

我々の先祖たちは、そうやって森をつないできてくれて、自分がその木を使えるわけじゃないけど、孫のために植えて時間をつないでくれているんですね。そういうことを私たちの世代で諦めちゃいけないな~っていうのを、勝手な使命感として思っているんですね。本当に長い時間がかかるけど、その長い時間が切れないように、微力ながらつなぎたいなと思っています」

目標は人口の7割を、森を想う人に

※森は、私たちが生きていくために必要な「水」や「酸素」を供給。また、温暖化の原因となっている二酸化炭素の吸収のほか、いろんな生き物を育んでくれています。そんな大切な森が荒れている現状を踏まえ、健康的な森を取り戻すためには、どんなことが必要でしょうか?

「難しいことじゃなくて、やっぱりその森のことを思うのがまず大事で、現状を知ることが大事だと思います。そういう危機的な状況にあるってことも、都会に暮らしていると知らないと思うんですよね。

だからそういうことを知ってもらって、そこから何ができるかを少し考えて、例えばその地域の木の製品を生活に取り入れてみるとか、お家を建てることがあれば、国産の木を選んでいただくとか、そういうこともできると思います。

あとはやっぱり森に行ってもらって、もちろん自分がリフレッシュするために行っていただいていいんですけど、その森がある山村地域には日本全体の人口の、今だと多分2.5%ぐらいしか住んでないんですよね。その人たちだけで森を守っていくのはどだい無理なので、そこにどうやって町のかたとか、森の恩恵を受ける企業のかたが関わっていけるかっていうことを、少しでも考えていただいて・・・。

例えば、ふるさと納税でお金を出すってことでもいいですし、本当は森に行ってもらって森林浴をしていただいて、その地域にお金を落としていただくとか。森の整備の手が足りていないところであれば、森林ボランティアっていう形で、町や村、地域の森の人たちを少し助けていただくとか、いろんなやり方があると思うんですよね。そういうことを知っていただいて、考えて行動に移していただく、そのステップをみんなにやってもらいたいな~と思っています」

●今後、モリアゲとして、森林業コンサルタントとして、どんなことにいちばん力を入れていきたいですか?

「モリアゲの目標、勝手な目標は日本の森の面積が7割なので、それと同じだけ、人口の7割は森を思ってほしいっていうことを目標にしています。まず知るっていうことが大事だし、興味を持ってもらうことが大事なので、森のことをひとりでも多くのかたに、ちょっと関心を持ってもらえるような活動をしたいなと思っていますね」

●最後に100年後の日本の森はどうあってほしいですか?

「100年後って、もうすぐなんです! 森の時間からするとね(笑)。だから100年後の森を作るには、今どういう森にするかを考えるのがすごく大事ですね。100年後、自分の孫とかにどんな森を見せたいかっていうことを、地域の人が考えてプレゼントとして残してもらいたいなと思っています。

そして、森林面積は変わらないで、森の国であり続けてほしいと思います。地域地域によっていろんな森があると思うので、そういう地域のいろんな森が豊かになっている・・・そしてみんながもっと森と仲よく暮らして、森とのつながりをもう一度取り戻したら、たぶん動物ともうまく住み分けられると思うし、人間が森を放棄してから、どんどんクマとかが出てきちゃうっていうことがあると思うんですよね。

もう一度、森との暮らし方を、現在のライフ・スタイルにどうやって森を取り入れていくかを、100年後に向けて今やっていって、“森があってよかったよね”と、“日本はやっぱり森の国で7割は森だよね”と、“経済も豊かだけど、森も豊かだね”っていう国のままでいてほしいと思います」

INFORMATION

モリアゲでは「一社一山」運動や「ウッド・チェンジ」プロジェクトのほか、各地の森の課題解決のお手伝いもしていて、お困りごとがあったら、ぜひご相談くださいとのことです。

また、秘密結社モリアゲ団のグッズを販売するオンラインショップも運営。サイトには可愛いTシャツがたくさんアップされていますよ。売り上げの一部はブナの植林活動に生かされます。ぜひご支援ください。

長野さんは森林業コンサルタントとして、日本全国を飛び回って、講演活動もされています。長野さんのお話を聞きたいというかた、ぜひご参加ください。いずれも詳しくは、モリアゲのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎モリアゲ:https://mori-age.jp

2025/12/14 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、シンガー・ソングライターの「イルカ」さんです。

1975年、「なごり雪」の大ヒットで、シンガーとしての地位を確立。現在も毎年全国ツアーを行なうなど、精力的に音楽活動を続け、来年、活動55周年をお迎えになります。

音楽以外にも絵本作家、エッセイスト、ラジオのパーソナリティ、母校の女子美術大学・客員教授などの顔もあり、幅広く活動。そして2004年にIUCN国際自然保護連合の初代親善大使に就任。2022年からはIUCNの日本委員会と共に活動を続けていらっしゃいます。

きょうはそんなイルカさんに、IUCNでの活動のほか、台所に立つ主婦目線のエコ意識、そして最新シングルに込めた思いなどうかがいます。

☆写真協力:イルカオフィス

「あいのたね♡まこう!」

●今週のゲストは、シンガーソングライターのイルカさんです。この度はありがとうございます。20年ぶりのご出演となります。

「あっという間に20年経ったんですね」

●私は初めてお話をうかがいます。改めて、イルカさん、よろしくお願いいたします。

「よろしくお願いいたします」

●イルカさんは来年、活動55周年をお迎えになるということで、おめでとうございます!

「ありがとうございます。来年の5月からになるので、“5・5・5”という感じになりますね(笑)」

●今年はプレ55周年イヤーということなんですよね?

「そうですね」

●半世紀以上、音楽活動を続けてこられて、今どんな思いがありますか?

「そうですね~、短い感じもするんですけど、いろいろ思い返すと長いな〜と思ったり・・・それから最近思うのは、あとどのくらい歌っていけるのかな~って感じですね」

●去年は紅白歌合戦にもご出演されて、大変話題にもなりました。

「ありがとうございます。32年ぶりということでね」

●そして最新の配信限定シングルが『あいのたね♡まこう!』という曲です。この曲にはどんな思いが込められているんですか?

「この言葉自体がちょうど、おととしあたりかな~、なんかね私、曲が生まれる時っていつも自分の目の前にふわっと現れるんですね。で、“あいのたね、まこう”って何だろう? そんなの当たり前じゃないかって、自分でもすごく否定気味だったんですけれども・・・。

でも周りを見ると、やっぱりニュースを聞いたり見たりしていても、非常に不安定なことがずっと続いていて・・・やはり災害がものすごく多くなった。それから戦争なんていう・・・まさか自分が生きているうちに、こんなにたくさんのところで戦争が起きてしまうなんて・・・というものがあったり・・・。

それから、ウイルスのパンデミックということがあって、そして自然破壊というようなことがいろいろ日々、織り重なるようにどんどん拡大しているような気がして・・・。

そして何よりも、いちばん恐ろしいなと思ったのは、人々同士が憎しみ合ってしまうことですね。やはり悲惨な目にあったら、相手を憎んでしまうタネが生まれてしまうのかもしれないんですね。

じゃあ、どうしたらいいのかということは、ひとりの力ではどうにもならないんですけれども、どんなに小さくてもいいから、一粒でもいいから、私が生きているうちに“愛のタネ”を蒔いていったら、いつか花が咲いて、そこから芽が出るかもしれないな~っていうそんな気がしたんですね。だから、“ばあちゃんの遺言のような歌”って言っているんですよ」

みんな生き物同士、一心同体

※この番組「ザ・フリントストーン」のテーマが「自然」や「環境」です。改めてになるんですが、イルカさんの「自然感」のようなものをお聞きしたいと思います。生まれも育ちも東京ですよね。どんなお子さんでしたか?

「私は自分が思っていることを一切、言えない子供でした。だから学校でも、手を挙げて、“は~い!”とか “先生、わかります!”とか言うことが絶対できない子だったんですよ。

それでいつも心の中にいろんなことが、膨らんで膨らんで膨らんでいるような子で、ひとり遊びばっかりしているような、そんな子だったんですね。その時に相手になって遊んでくれたのは、石ころとかアリンコとか葉っぱとか、そういう身近にあるようなものだったんですね。

(生まれは)東京ですから、そんなにいろんなものに囲まれているわけじゃないんだけど、私の昭和の子供の時代(苦笑)、東京でも中野区で生まれ育ったんですけど、それでもまだまだ身近にいろんな虫がいたりして、そういう虫とかアリンコとか、石ころで遊んでいたので、自分が人間で相手が動物で鉱物で、とかっていう境がないんですよね、私の中には。

だからこの地球の上に棲んでいる、みんな生き物同士っていう、そういう感覚が今でも続いていますね」

●そうだったんですね。お花を摘んだりとか虫取りしたりとか、植物とか小さな生き物に対する好奇心は旺盛だったっていうことなんですね?

「好奇心っていうよりか、横にいてくれる友達って感じですね」

●自然や生き物から教わったことってありますか?

「それはもうたくさんあると思いますね。やっぱり生きる力っていうのがすごいなと思ってね。

アリンコの行列を見ていると、ものすごく小さいのにものすごく大きなものを運んで、頭の上にいっぱい乗っけて、だ~っと・・・(アリは)何のためにやっているのかなとかいろいろ思って、これは冬を迎えるために準備しているのかとか、そういうお話の中から小さな頭でいろんなことを考えてみるんですけども・・・。

それでも中には死んでいるアリがいたりするわけですよね、暑い夏。それから人に踏まれている生き物もいたり、そうすると、あ~あ・・・でもこれが土に返って、またいつか新しい命として生まれるんだな~とかね。そんなことも虫とか土とか葉っぱとか、そういうものから本当に教わった気がしますね」

●そういった子供の頃の体験は、曲作りに活かされているって思われますか?

「活かそうっていう気持ちは全然ないんですよ、私の中には。それしかないから(苦笑)。自分で活かしているのかどうかわからないんだけれども、私の場合は逆にラヴ・ソングを書くほうが難しくて・・・活かせるような恋をいっぱいすれば、よかったなと思うぐらい・・・(苦笑)

だから生き物たちっていうのは、常に何か一心同体のような感じがしているので、風がさ~っと吹いてきたものを見れば、あ〜、葉っぱをひとつずつ揺らしていくんだなとか、そこから一曲生まれたりとかね。すべての、何て言うんですかね、“森羅万象”から受け取れるメッセージっていうものを、今でもとても大切にしていますね」

IUCN親善大使、日本委員会

※イルカさんは2004年7月にIUCN国際自然保護連合の初代親善大使に就任され、2022年からはIUCNの日本委員会と一緒に活動を続けているということなんですが・・・そもそもIUCNの初代親善大使に就任されたのは、何かきっかけがあったんですか?

「これは外務省と環境省が国家会員という形で(IUCNに)入って、外務省のほうから私に“親善大使として、いかがですか?”っていうのが、まずあったんですよ。なぜかというとIUCN自体の歴史は古いんですけども、特にアジア地域においてはなかなか、みなさんに知っていただけないと・・・じゃあ親善大使という形で誰か選出したらいいんじゃないかっていうことだったらしくて、いろいろリサーチされたらしいの。

それでスポーツ選手のかただとか、女優さんだとか俳優さんだとか、いろいろなかたたちをリサーチされていたらしいんですけど、その中で“あっ! イルカっていう人は、いろいろ生き物の歌をたくさん作って歌っているらしい“ということで、調べられたんでしょうね、きっと(笑)。

それで“この人だったら、やってくれるかな?”っていうことで、私のところに“(親善大使をお願いしたいのですが)いかがですか?”ということで(お話を)いただいて、“それは大変光栄なことですね”っていうことで、2004年から(IUCNの)親善大使という形で・・・ですからその時、世界で初めて親善大使っていうシステムを作ったわけですね。

で、先ほど2022年から日本委員会っておっしゃってくださったのは、実はコロナ禍ということもあって、世界中に少しずつ少しずつ親善大使は増えていったんですけれども、なかなか(コロナ禍で)みなさん、あまり活動ができなかったということもあったと思うんですね。それで“親善大使というシステムをやめましょう”ということになったんですよ。

それで私がそのことを受け取ったんですけれども、逆に、“いや、ちょっと待ってよ。私は任命されてから毎年IUCNのためのコンサートをやっているし、募金活動もやっているし、いろいろな形ですごくアピールしてきた。物作りとかそういうものも・・・”。なので今さら“そうですか。はい、やめます”っていうのは、今まで協力してくださったみなさまに対して大変申し訳ないから、私は“何か違う形で、自分たちで進めていく方法を考えたい”って言ったら・・・、

“イルカさんは今まで(IUCNに)大変貢献してくださったことは、本当にみんなが認めていることなので、イルカさんが独自に、IUCNの世界での親善大使システムはやめたとしても、イルカさんはぜひ続けてください!“ということになって、“じゃあ日本委員会のみなさんと頑張りましょう!”っていうことで、公認いただいたという形ですね。これはみなさまにも発表しています」

●イルカさんから日本委員会に、いろいろ提案をされたりもするんですか?

「いや、私はひたすら勉強させてもらう立場です。私はやっぱり物作りをする人間で専門家ではないので・・・。私、小さい頃は本当にジャングルの奥地に行って、調査をしたり、野生生物を救う、そういう仕事しようって決めていた人間なんだけど、気がついたら歌っていたんですよ(笑)。

だから学者のみなさんのことも大変尊敬していて、そういうみなさまは本当に1日も欠かさず、世界中で素晴らしい調査と活動をたくさんのかたがされているんですね。そういう今の地球のレアな情報を聞かせていただき、学ばせていただくってことは、私にとってものすごく大きなことです。それをものすごく噛み砕いて(一般の)みなさんに、“こんな感じなんだよ!”っていうことを、硬くない感じで伝えるのが親善大使としての役目だと思っています」

●もともとは自然の道に進もうと、そう考えていたんですね?

「そうなの! 小さい頃はね。だからまず獣医さんになって、それから密林に入ろうと思っていました(笑)」

ネイチャー・ポジティヴ! ユース世代の育成

※IUCNの日本委員会で、いまいちばん力を入れていることは、なんでしょうか?

「全体としては“生物多様性”ということを基本に置いていますけれども、最近いろんな言葉を提案しています。『ネイチャー・ポジティヴ』という、みなさんもいろんなところでそろそろ聞いていらっしゃると思いますけど・・・。

今まで絶滅危惧種とか、そういう観点からみなさんに提案したり、調査の発表をしているんですけど、やっぱり今の地球は“どんどん悪くなっているよ~。大変だよ~。危機感を持って!”っていうことばかりを伝えてきたんですね。

それだけじゃなくて、私たちが何とか頑張れば回復する力も持っているんだ! ということを、もうちょっと伝えていこうじゃないかということです。事実、回復している部分もあるんですね。

ですから、“最後だ、最後だ、もうダメだ “ってそういうことではなく、まだまだいろんなことをポジティヴに考えていこうってことで、『ネイチャー・ポジティヴ』、それにはやっぱりこれから生まれてくる子供たちとか、それから若い人たちに頑張ってもらわなきゃいけないということで、特に私は2、3年前からユースのみなさん、若者のみなさんの育成に募金を使わせていただいています」

(編集部注:募金で集まったお金は、頻繁に開催される国際会議にユース世代が参加するための渡航費用に充てているそうです。若い人が国際会議の現場に行くと、見違えるように成長して帰ってくると、イルカさんはおっしゃっていました。

イルカさんは、IUCN国際自然保護連合の活動をひとりでも多くのかたに知ってもらいたいという思いで「イルカwith Friends」というコンサートを毎年のように開催。IUCNの活動を紹介するコーナーがあったり、会場のロビーに展示ブースも設置。来年は20回目のコンサートが予定されています。

イルカさんがおっしゃるには出演者の顔ぶれが毎回変わるので、出演してほしいゲストにお手紙を書いて協力をお願いするため、準備に半年ほどかかるとのことでした)

地球を汚すものは買わないぞ! 主婦の権限!?

※イルカさんは、以前のインタビューで「お台所でいろいろ考えることが多い」とおっしゃっていたんですが、これはやはり「食」のことですか?

「そうですね。『わたしのキッチンファーム』っていう歌ができたのは、息子がとってもまだちっちゃい頃なんですけれど、私は働く主婦なので家にいる時も忙しいから、息子が赤ちゃんの頃から台所で遊ばせながら、料理したり家事をやっていたんですよ。

息子がやっと片言で喋れるようになった時に、大根の土を洗っていたら、“お母さん、この土はどこへいくの?”って聞かれたんです。その時に“これはね、ここから流れて、下水から川に行くんだよ。で、川から海につながっているから、うちのお台所は世界の海につながっているんだよ“って言った時に、自分でハッとなって・・・そうだよって。

だから、その当時はまだ息子のママ友っていうのかな? お母さんがた、仕事している人はそんな多くなかった、まだね。もう40年ぐらい前ですから・・・。それで、私は仕事しているけど、そういうお母さんたちが、“主婦業ってなんかつまんないし、それからすごく自分が社会から隔絶されたところにいるような気がして、寂しくなる時がある“っていうそんな話をよく聞かされたんですよ。

私は“いや、そんなことないよ! 本当にこのお台所から地球につながっているんだから、そういうことの根底を握っているのが主婦なんだから、お互いに頑張ろうよ“って話をしたら、”あっ! そうなんだ!“って言って喜んでくれたんですよ、みんな。

それで『わたしのキッチンファーム』っていう歌を作ったんだけど、自分の中では今でもお台所仕事はそういう意味で、洗剤ひとつ選ぶことに関してもそうだし、お野菜も極力、自然農法で作ったものを食べたいと思っているし、自分自身はできないけれども、そういうお仕事をしているみなさんを支持したり応援するってことは、私たち主婦がその権限を持っているんだ!(笑)ということで、“納得しないものは買わないぞ! 世の中、地球を汚すものは買わないぞ!“っていう、そういうことでも私たち環境活動に参加できるんだよ! って、そんな話をよくしていたんですよね」

●私も今年の5月に息子を出産したんですけれども・・・。

「おめでとうございます!」

●ありがとうございます! 確かに今イルカさんのお話を聞いて、ハッとしました!

「あらっ!」

●台所から地球につながっていますね。そうですね~!

「そうなのよ! ですから、子供ってそういうものをいろいろ教えてくれるから、これから楽しみですね! 若いお母さん!」

●ありがとうございます! ちゃんといいものを選ばなきゃっていう感じですね。

「そうよ! だって一日一日食べているものの積み重ねで、私達の体ができているからね。だからそういう意味では、未来の子供たちには、やっぱりこれでいいやっていうことにはならないでしょ、ねっ!」

●自然や環境のために普段の生活で心がけていることってありますか?

「極力ね。ですから生きているだけで、私たちって地球に対して申し訳ないことをいっぱいしているんだって、いつも思うんですね。だからこれ以上、地球に迷惑をかけないように生きていかなきゃって思うと、水や土や空気を汚さないものは何だろうっていうことを、衣食住の中で常に考えてチョイスするということですね。

それには正確な情報がないと自分で選べないじゃないですか。だからそういう意味では、IUCNの学者さんたちが、“今こんな感じで、ここの地域はこんな感じ”って言うことを、レポートで教えていただいたことを、なるべくみなさんにわかるような形で、“今やっぱり海水の温度がすごく上がってしまっているんだってよ “とか、”異常気象っていうのは、私たちが作ったものかもしれないね“とかね。そういうことを私の言葉でお伝えできたらいいなと思っています」

今この地球に生きている

※私たち人間が地球と仲良くして、よりよい地球を次の世代に渡すためには、改めて、どんなことが大事になってくると思いますか?

「まずやっぱり意識ですよね。自分は今この地球に生きているんだって。これ、息子がお腹にいる時に思ったんですよ。 “どんな息子さんを望みますか?”なんてよく聞かれたの。その時なんだろう・・・いちばん何を望む? まず健康で生まれてきてほしいっていうのは、みなさん同じなんだけれども、それ以上、何か? って言ったら、“今僕はこの瞬間にこの地球に生きているんだ!”ってことを、常に意識して生きてほしいと思ったんですよね。

だって、ご先祖様がず~っとつなげてくれた命じゃないですか。これは自分で終わらせちゃダメなんですよ。自分のこの世代で、私達の世代で、この地球を破壊して終わらせちゃったら、本当に申し訳ないじゃないですか。だから次の世代、未来の子供たちのために、今の地球を預かっているんだっていう、そういう意識ですよね。

そう思っているので、常に何千年も先の子供たちのためにっていう、そういう気持ちで生きています。でもできないことのほうが多いけどね・・・」

●本当に私たちの子供の世代、孫たちの世代、ずっとずっとその先も、よりいいものにしていかないといけないですよね。

「そうですね。それができるのは今だからね。今が未来につながっているでしょ。だから今を壊しちゃったら、やっぱり申し訳ないので・・・壊しちゃったら、“ごめんなさい!”って少しでもじたばたして修復しないとね」

●来年、活動55周年をお迎えになります。音楽を通してどんなことをいちばん伝えたいですか?

「そうですね。音楽は本当に音を楽しむものですからね、感性で・・・。メッセージ・ソングっていうことも、とても大切にしているんですけれども、あまりお説教ぽくならないように気をつけていますね(苦笑)。

夫はもう亡くなって18年経つんですけれども、夫がいつも私に言っていたのは、 “活動家になるな!”と・・・。“君はすぐそういう方向に行きがちだから、活動家になるのは、そういう専門の人がやればいいことであって、君はミュージシャンであり、アーティストなんだから、やっぱり作品としての美しさがなければいけない。だから説教くさいことを言ったりとかっていうのは、ほかの人に任せておけばいい。君には君にしかできないことがあるんだから、“美しさ、まあ言ってみれば「真善美(しんぜんび)」を失うな!“ということですね、アーティストとしての。

だからそこはいつも気をつけて、お説教くさい歌は作らないように気をつけて(苦笑)、少しでも芸術性の高いものを作って、みなさんがご自身の心の中で消化していただけるような作品を心がけたいなと思っていますね」

(編集部注:イルカさんは、親戚が呉服の仕事をやっていることもあって、2012年から「生物多様性」をテーマに着物のデザインも手掛けていらっしゃいます。展示会で一般のかたに、生物多様性のことなどをアピールできる良い機会になるとおっしゃっていました。以前は1年に一作つくっていたそうですが、コロナ禍があってストップしてしまったので、来年再開したいとのことでした)

INFORMATION

イルカさんは現在、最新の配信シングル「あいのたね♡まこう!」をツアータイトルにした、プレ55周年の全国ツアーを展開中。年明け2026年1月には、宮城、北海道、福島、2月には栃木、愛知、3月には神奈川でコンサート、その合間にはジョイントコンサートも予定。

そして2026年5月からはいよいよ「イルカ55周年コンサート〜あいのたね♡まこう」のバンド編成ツアーがスタートします。スケジュールや開催場所について詳しくは、イルカさんのオフィシャルサイトをご覧ください。

なお、ソロコンサートの会場には募金箱を設置し、IUCNの支援活動は続けていくとのことです。

◎イルカ・オフィシャルサイト:http://www.iruka-office.co.jp

2025/12/7 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、世界を股にかける写真家「竹沢うるま」さんです。

「大地」と「人間」をテーマに撮影を続ける竹沢さんの作品は、国内外で高い評価を得ていて、2014年には「日経ナショナルジオグラフィック」の写真賞を受賞。そして2015年にニューヨークで開催した個展は、多くのメディアで取り上げられるなど、大きな反響を呼びました。

きょうは、そんな竹沢さんに100カ国以上を巡った旅の本質や、「大地」と「人間」の写真に込めた思い、そして、銀座のキャノンギャラリーで開催される写真展のことなどうかがいます。

☆写真:竹沢うるま

気がついたら3年、世界を放浪!?

竹沢さんは1977年生まれ、大阪府出身。18歳の時に初めて行った沖縄の海に感動し、水中写真を撮るようになったそうです。そして同志社大学の3年生の時に、就職活動が嫌になって1年間アメリカに滞在。半年ほど西海岸で過ごし、LAの沖に浮かぶカタリナ・アイランドでよく写真を撮っていたとか。その後、アメリカを転々としながら、出会った写真家に撮り方を教わるなど、独学で写真を学んだとのこと。

そして帰国後、仕事をするなら、やりたいことをやる、という思いで、ダイビング雑誌の出版社に写真や履歴書を送り、めでたく採用。社員カメラマンとして、おもに海外で撮影の仕事をこなし、2004年24歳の時に独立し、フリーランスに。

ところが、食べていくために写真を撮る日々に疑問を感じ、このまま写真を仕事として続けるなら、自分の写真について考える時間が必要だと思い、思い切って仕事をストップ。1年ほど日本を離れて、海外へ。結果、2010年から2012年までのおよそ3年間、103カ国を巡る旅になったそうです。

※この3年にわたる旅では、どんな国々を巡ったんですか?

「1年くらい日本を離れて旅してみようかなと思って、で、考えていたのは南米に半年、アフリカにちょこっと、ユーラシア、それで1年。長くなったとしても1年半かなと思って日本を出ました。

その時は海から離れて、いろんな伝統とか文化が色濃いところを訪ね歩いていってたんですけども、日本で考えていたよりも世界って広いんだなっていうのを、すごく実感して旅をしていましたね。

で、ここいいな〜、あそこも行ってみたいな〜っていうのを追い求めてやっていると、気がついたら1年経った時点で、南米にまだいたんですよ。やばいな〜、アフリカに行かないと、と思って、そこから中東に行ってアフリカに行きました。

全部陸路で、大陸を渡る時は飛行機ですけども、大陸の中では全部、バスとか鉄道だったんですね。で、アフリカを縦断して、アフリカは面白いな〜と思って、そのあとまた北のほうに上がって行って、気がついたらアフリカが終わった時点で2年経っていましたね。

こうなったらもういいや、行くだけ行こうと思って、結局、最後はユーラシアも最西端のポルトガルのロカ岬から陸路でずっと日本まで帰ってきたと・・・それでさらにまた1年かかって結局3年弱ぐらい・・・別に望んでいたわけではないんですけど(笑)、結果そうなった感じですね」

●バックパッカーみたいな旅だったんですか?

「そうですね。思いっきりバックパッカーですね。たぶん誰よりもバックパッカー的なバックパッカーだと思いますよ(笑)。バックパッカーの方法論はすべて実践してきた感じではありますけども、本当にいいスタイルだと思います。

今でも時々バックパックを担いで旅をしますけれども、バックパッカーの自由さというか、縛りがない感じは自分を解き放つ感じがして、それを旅の世界で表現していくっていう感覚がありましたね。

ある意味、バックパック・スタイルで旅をするっていうのは、自己表現なんだなっていうのもあったので、すごくいい旅をしていたんだなって今思いますけどね」

旅の本質は「移動」、「線」にある

※世界を巡る旅では、インフラが整っていない国や地域にも行ったんですよね?

「そういうところを中心に行ってましたね。そういったところのほうが、より人間の営みが濃いというか、大地の力強さがより強いとか、そういった感覚があったので、そういったところを好んで行ってたっていうのはありますね」

●目的地に着くまでも大変そうですけど・・・。

「まあ大変ですよ(笑)。大変だけど、目的地っていうのはただの目的地。旅の本質ってやっぱり移動にあるので、充実した移動であればあるほど・・・僕が言っている充実した移動というのは、効率的な移動ではなくて、自分の足で動いて行っている・・・きちんと途中の風景なり出会いというものを大切にして移動していく。

そこが旅の本質だと思うので、目的地は単なる便宜的なゴールであって、そこに着いて何かを見るっていうよりかは、移動中にこそ旅の見るべきものがあるんじゃないかなという感覚がありましたね。でも大変っちゃ大変でしたね。バスに乗って24時間の移動とかは近いなって感じだから・・・」

●ええ〜っ!?

「アフリカでは、おんぼろバスに40時間乗り続けるってこともあったし、いちばん長い移動だったのは中国ですね。ウイグルから四川省まで列車で移動したんですけれども、国慶節にかぶっていて、すごく大混雑する時期だったんですよ。

それで速い列車が取れなくて、しかも指定が取れなくて、席の奪い合いみたいなことをして、なんとか席を確保して、そこから80時間列車の中、乗りっぱなし・・・寝台でもなんでもない普通の列車に80時間乗りっぱなしとかもありましたけどね」

●80時間〜! でもその移動が竹沢さんにとっては、大事なポイントになるんですよね?

「そうですね。移動こそが、飛行機を使わなかったっていうのが、やっぱりそこなんですけども、点として旅を捉えるのではなくて、点と点がつながって線になっているっていう、線として自分の動いていった軌跡を残したいなっていうのもあって、線となったその旅の軌跡はやっぱり人それぞれ違うんですよ。どういう線になるのかっていうのは・・・。

旅が終わって振り返った時にひとつの線になっているわけですよね。それってやっぱり自己表現なんじゃないかなって、その人がやってきた旅の個性なんじゃないかなと思っていて、だからこそ線が大切である。で、線はどういうことかって言うと移動、そこが最も本質的なところなんじゃないかなと思っていますね」

(編集部注:竹沢さんがこれまでに訪れた国は、なんと145から150カ国ほどだそうです。とはいえ、この5〜6年は日本で撮影していることが多く、最近では鹿児島県三島村の黒島・硫黄島・竹島、トカラ列島の悪石島などに行って写真を撮っていたそうですよ)

日本にいちばん違和感!?

※2010年から2012年までの世界を巡る、およそ3年間の旅は竹沢さんにとって、どのような意味がありましたか?

「あの旅に関してはWalkaboutってタイトルにつけているんですけども、ひとことで言えば、”通過儀礼”だったなと思いますね。そのWalkaboutって何かって言うと、オーストラリアの先住民アボリジニのかたがたは、ある一定の年齢に達するとひとりで旅に出るんですね。

ひとりで旅に出て、半年から1年ぐらい何も持たずに、ずっと大地を旅するんですよ。その旅を終えて帰ってきた時にその村の一員として、大人として受け入れられるんですけども、その旅のことをWalkaboutって言うんですね。

一種の通過儀礼、ひとりの人間として成立する上での通過儀礼、自分にとって、この3年間の旅は通過儀礼だったんじゃないかなというところで、Walkaboutというタイトルをつけているんですよ」

●旅をする中で、やっぱり自分は日本人だなって思う瞬間はありましたか?

「異文化の人たち、全く違う価値観の人たちと会うので、どんどん自分っていうのは、こういう人間なんだなっていうアイデンティティは明確化していくと思うんですよ。自分ってやっぱり、日本人だなとは思わないんですけども、彼らとは違うんだなっていうのはすごく思います。

最終的に3年、旅して日本に帰ってきて、最後、韓国の釜山から船に乗って福岡にフェリーで帰ってきたんですね。

ちょうどクリスマスのタイミングで夜着いて、福岡市の駅に着いた時にイルミネーションがすごくて、人が多くて、みんな綺麗な服を着ていて、すごく歩くのが早くて・・・その時に、3年ぶりに帰ってきた時に思ったのは、この旅で103か国をまわったけど、日本がいちばん違和感があるなっていう(笑)、なんかちょっと違うとこに来ちゃったなみたいな感覚がすごくありましたね。

要は、もちろん旅をしている間に自分は、日本人っていうのを自覚することは多かったけれども、やっぱり会う人々、価値観、文化、伝統を出会うたびに自分の中に取り入れてきてたんだな、それが3年分集積されていて、自分を形成していたと・・・なので、3年ぶりに日本 帰ってくると、日本がすごく外国に見えたというか、そういう感じはありましたね」

人を撮る時、敬意を持って接する

※竹沢さんの撮影のテーマは「大地」、そして「人間」ということなんですが、特に人間を撮る時に心がけていることがあったら、教えてください。

「第一はやっぱり相手を尊重することかなと思いますね。相手の文化だったり価値観というものに、まずそこに対して敬意を持つこと。それプラス、写真を撮るっていう行為は結構、暴力的な行為なんですね。

その人に属している時間を写真に撮ることによって、写真に落とし込んで、それをいわゆる写真家である僕で言うと、自分の作品として発表するわけですね。その人に属している時間だったりとか、というものを自分のところに引き寄せてしまうという行為でもあるんですね。

非常に暴力的で、だからこそやっぱり相手に対しては、撮影する時は敬意を持って接する必要があるんだろうなと、そういうふうに考えていますよね」

●竹沢さんの作品を見ていると、人々の熱狂だったり祈りだったり、少女の笑顔があったり、その一方で厳しい自然の風景があったり、はたまたどういう状況の写真なのかなっていうのをすぐには掴めずに、じ~っと作品に見入ったりすることもあるという感じだったんですけれども、写真家として見る人に考えてもらうっていうことを意識されて作品を作られているんですか?

「いや、特に考えてもらうということはあまり意識してなくて、一時的には衝動的には撮っていますけども、僕としては見る側に、こうであってほしいなっていうのは、考えてもらうっていうよりかは、その写真がその人の中に深く長くとどまってくれるものであったら嬉しいかな~っていうのは、常々考えているとこではありますね」

●シャッターを押す時って、構図を考えてじっくり待ってから押すんですか? それとも、これだ! と思って瞬間的に押すんですか?

「僕の場合は瞬間的に押す場合が多いですね。写真って考えたものがビジュアルに落とし込まれると、だいたい退屈なんですよ。人間の想像の枠の範囲内のものしか出てこないので・・・そういったものは、見る側も読み取れてしまうので、この人こうやって考えたって・・・要は感覚として伝わってこないんですね。

表面的に、この人はこういうふうに考えたんだったなっていうのが先に伝わってしまうので、それよりかは何も考えずに衝動的に撮っていくほうが、よりその相手に何かしら伝えるものになっていくんじゃないかなとは思っていますね」

写真展「Boundary | 中心」〜世界の中心は?

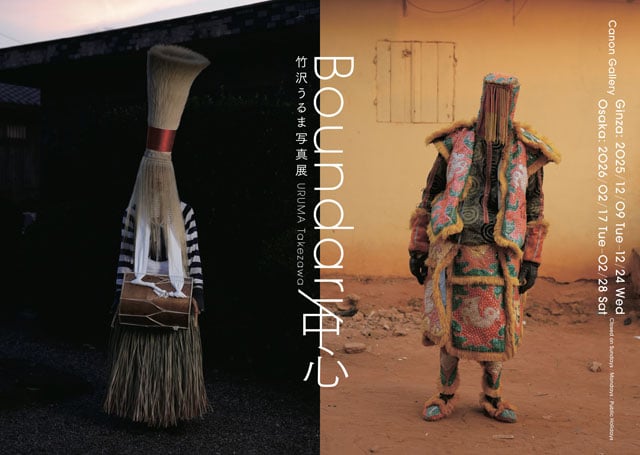

※12月9日からキャノンギャラリー銀座で、写真展「Boundary | 中心」が開催されます。これはどんな写真展なんですか?

「この『Boundary(バウンダリー)』というシリーズは、これで2回目なんですけれども、1回目は『Boundary|境界』というテーマで、境界ってどういうことなんだろうかと・・・自分と相手を隔てる境界、もしくは国と国を隔てる境界、価値観と価値観を隔てる境界って何だろうか? そこを考えるシリーズだったんですね。

今回の『Boundary|中心』は、世界の中心って一体どこにあるんだろうか? その問いを自分の中に持って世界各地を旅して、撮影したところはインドネシア、ベナン、モンゴル、ペルー、クック諸島、インド、日本ですね。

世界のそういう国々の、いわゆる我々日本人から考えると、とても異質なもの、自分たちの価値観と遠く離れた価値観を持っている人たちを訪れて、果たして世界の中心ってどこにあるんだろうか? っていうのを写真で問いかける内容になっていますね」

●何点ぐらい展示されるんですか?

「展示は、60点ぐらいですね」

●写真展の開催に向けて、ここを見てほしいというようなポイントがあれば、ぜひ教えてください。

「写真展で展示している写真には、こっちを見つめている人の写真が多くあると思うんですよね。彼らの目線を捉えた時に、自分の中でどういった問いかけが起こるのかっていうのをぜひ感じてもらいたいなと・・・。

そういった写真の中で、彼らの目線から世界に中心ってどこにあるんだろうかっていう問いかけが来ると思いますので、それに対して自分はどういうふうに答えるんだろうかと、そういうふうに考えながら見てもらえると嬉しいかなと思いますね」

●これからの写真家人生のテーマも、変わらずに「人間」であり「大地」ですか?

「そうですね。これで一段落するわけですけど、次のテーマとしてやるとしたら・・・まあでも『人間』っていうのは変わらないかなと思います。やっぱり自分が旅を始めた頃に接した人たちは、今も変わらず、そこにいると思うんですよ。もう一回訪れてみたいなと思うんですよね。

それは何でかって言うと、やっぱり自分の考え方が変わったから・・・世界の中心はどこにあるんだろうかとか、境界って何なんだろうかって、そうやってこの5年ぐらいで多く旅をしてきたからこそ、辿り着いたテーマではあるんですけれども、その上で自分なりに結論みたいなものを得たので、そういった自分の今の感覚を持って、もう一度、人間に会いに行きたいなっていうのはありますね」

●では最後に、竹沢さんにとって写真とは?

「自分にとって写真とは、“存在証明”かなと思っていますね。自分が確かにその場に立って、風景でも人間でもいいけれども、その前に立って自分の心の揺らぎというか、流れみたいなものを確かに感じていたと、それが写真としてビジュアル化されたもの、それが写真なんだと、自分にとっての写真なんだと・・・だから自分が確かにそこに存在していたっていう存在証明なのかなと思っています」

INFORMATION

写真展「Boundary |中心」

12月9日から24日まで、キャノンギャラリー銀座で開催。

開館時間は午前10時30分から午後6時30分まで。入場は無料です。

見るものに問いかけるような竹沢さんの作品をぜひご覧いただき、

「世界の中心」はどこにあるのか、考えてみてはいかがしょうか。

12月13日と20日のいずれも土曜日の午後2時から、

竹沢さんのギャラリートークが予定されています。

写真集『Boundary |中心』

12月中旬に青幻舎から発売予定の写真集にもぜひご注目ください。

384ページにも及ぶ渾身の一冊で、

日本人には想像もつかないような世界の写真が掲載されているそうです。

写真展「On The Shore〜波の音が生まれる場所」

竹沢さんは地元鎌倉でも、別のテーマで写真展を開催されます。

二拠点生活をしていた南太平洋のクック諸島と、鎌倉で撮った

およそ30点の写真を展示。

開催は12月15日から年明け1月18日まで。

会場は隣接するふたつの店舗「OFF SESSiON」と「海と本」のギャラリー。

入場は無料。

写真展や写真集について

詳しくは竹沢さんのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎竹沢うるま:https://uruma-photo.com