2025/11/23 UP!

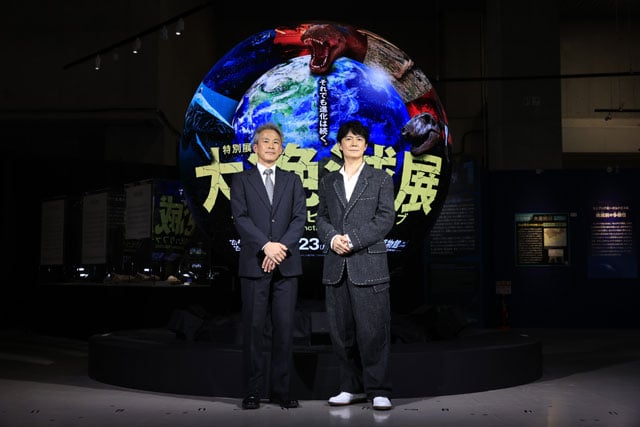

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、国立科学博物館・生命史研究部・進化古生物研究グループ長の「矢部 淳(やべ・あつし)」さんです。

現在、上野の国立科学博物館で好評開催中の『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』。この特別展は、地球に生命が誕生して40億年の間に起こった「大量絶滅」にスポットを当てた、これまでにはない展示となっています。

海の古代生物の化石や恐竜の骨格標本など、なかなかお目にかかれない貴重な標本が工夫を凝らして展示。迫力のある映像にも圧倒されます。

さらに音声ナビゲーターとして「福山雅治」さんが出演。また、福山さんが世界の秘境や辺境で撮った写真も展示されていて、こちらも話題になっています。

今週はそんな『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』をクローズアップ!

この特別展の総合監修を担当された国立科学博物館の古生物学者、矢部 淳さんをお迎えし、これまでに地球で起こった5回の大量絶滅を紐解きつつ、今回の特別展の見どころなど、お話しいただきます。

☆写真協力:国立科学博物館

5回の大量絶滅「ビッグファイブ」

※矢部さんは1971年、茨城県生まれ。筑波大学から大学院、そして福井県立恐竜博物館を経て、2012年から国立科学博物館の古生物学者として活躍されています。

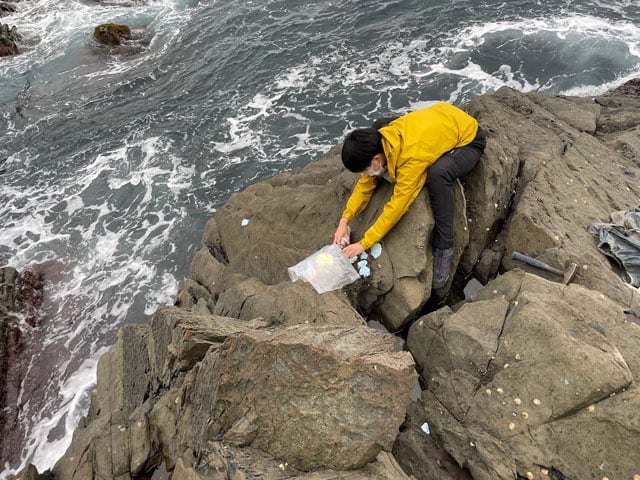

ご専門は植物の進化。日本全国、北は北海道から南は沖縄まで調査に出かけ、植物の化石などを採取。植物がどんな環境で移り変わってきたのかに注目し、研究。古代の植物から当時の環境と生き物との関係性を知ることができるそうです。

●それでは矢部さんにお話をうかがっていきます。今回の特別展は「大量絶滅」にフォーカスした展示になっています。大量絶滅をテーマにしたのは、どうしてなんですか?

「大量絶滅、今回は大絶滅という言い方もしているんですけども、みなさん一般的には、おそらく恐竜が絶滅したことがよく知られていると思うんですよね。多くのかたのイメージとしては、恐竜は隕石が衝突して絶滅した、その研究はもう終わってしまっていて・・・というふうな印象があるんじゃないかと思ったんですね。

実はこのあとお話をする5回の大量絶滅、全部について、現在も多くの研究が行なわれていて、研究会というか学術会ですごくホットなんですよね。

そういったことを紹介したいなっていうことがひとつと、もうひとつは現在、私たちが暮らす環境において、いろんな生物が絶滅の危機に瀕していることが知られていると思うんですけれども、過去に学ぶことで、私たちの今のことを考えるきっかけになればいいな、そういったふたつの思いがありました」

●この特別展の副題に「生命史のビッグファイブ」とあります。改めてこのビッグファイブとは、どういったことなんでしょうか?

「目に見えるサイズの化石が見つかるようになったのが、およそ5億4000万年ぐらい前なんですね。それ以降、化石がたくさん見つかるようになります。それはなぜかというと、殻を持つもの、あるいは骨格を持つものがその時期に現れたからなんですね。

それ以降の時代で、生物の多様性を並べてみた時に5回、多様性がすごく減る時期があることが知られていて、それが大量絶滅と言われるものなんですけれども、その5回を『ビッグファイブ』と呼んでいます」

●先ほど矢部さんからお話がありましたけれども、巨大な隕石が衝突して恐竜が絶滅したという話は聞いたことはありました。それ以外の大量絶滅は、どんな原因があったんですか?

「まだわかってないこともいろいろあるんですけれども、最近の研究でようやくわかってきたのが、5回のうちの4回、要は恐竜の絶滅以外の4回は、いずれも大規模な火山の活動によるものだったと考えられるようになってきています。

火山の活動が活発になると、小尾さんもたぶん想像できると思うんですけど、温室効果ガスがたくさん含まれているんですよね。CO2ですけども、それがたくさん含まれているものが放出されると、例えば温暖化するとか、逆に火山灰が地球の成層圏を覆ってしまうと、太陽の光が届かなくて寒冷化するとか、火山の活動がきっかけとなって、いろいろな環境の変化が起こる、それがいろんな生物に影響した、そういったことだと考えられるようになっています」

(編集部注:矢部さんによると、学者や研究者が大量絶滅に気づいたのは、意外に早くて、19世紀の中頃で、地層に残っていた化石が地質年代の前後で大きく変わることから、大絶滅があったとわかったそうです)

3番目の大絶滅が最大級!

※5回の大量絶滅それぞれで、どんな生き物が絶滅し、そのあと、どんな生物が繁栄していったのか、教えてください。

「5回の絶滅は古くなればなるほど、みなさんにあまり馴染みのない生き物が多くなるので、ちょっと難しいかもしれないんですが・・・いちばん最初の絶滅、これは古生代の前半、オルドビス紀とシルル紀という時代の境、およそ4億4500万年ぐらい前だと言われているんですね。

この時期の絶滅は、まだ陸上に生き物がほとんどいなかった時代なので、おもには海で起こっていて、その頃生きていた、例えば三葉虫とか腕足動物とか聞いたことありますかね・・・そういった生き物が大きな影響を受けていますね。

その後の世界は、実はそれまでにいなかった珊瑚の仲間がすごく発達して、そのお陰でそれを中心とした、例えば顎を持った魚とか、様々な生き物があとの世界で繁栄したと考えられています。

2番目の絶滅、これはデボン紀という時代の終わり頃に起こったと言われていて、3億7000万年前ですね。この時の絶滅では先ほど言った珊瑚類が結構、実は影響を受けて、三葉虫の仲間も影響を受けて、顎を持たない魚・・・これらの仲間が絶滅をしたと言われています」

その後の世界に出てくるのが、今私たちの身のまわりにいる魚に近い軟骨魚類、サメとか、硬骨魚類とか、そういった仲間が現れたり・・・この時期、ちょっと特徴的なのは、それより前の時代は海の生き物ばっかりだったっていう話をしたと思うんですけども、このデボン紀という時代の終わりの絶滅以降は、陸上の世界がすごく華やかになったと言われています。

で、3番目の絶滅ですが、これは古生代末、ペルム紀と中生代の最初の三畳紀という時代の境で起こった絶滅ですね。2億5000万年ぐらい前なんですけども、この時には先ほどまでずっと紹介してきた三葉虫の仲間、ここまでかろうじて生き延びてきたんですけれども、それが完全にいなくなったり、腕足動物もほとんどがいなくなったりというようなことが起こりました。陸上でも非常に大きな絶滅が起こりました。

実はこの時期の絶滅が5回のうちで最も大きくて、陸でも海でも90%を超えるような絶滅が起こったと考えられているので、本当にありとあらゆるものが絶滅したと言っていいと思うんですね。

その後は、かろうじて生き残ったものとして、私たち哺乳類につながるような仲間、キノドン類って言うんですけれども、そういった仲間とか・・・海の中では爬虫類の仲間なんですけど、魚竜と言って海の中で生きるような仲間がいるんですけれども、そういった生き物がその絶滅の後に繁栄したと言われたりしています」

進化のきっかけは大量絶滅!?

※続いて、4番目と5番目の絶滅について説明していただきました。

「4番目の絶滅、これは中生代の前半の三畳紀とジュラ紀の間、およそ2億年ぐらい前なんですけども、この時には海にいたアンモナイトであるとか、先ほど言った原始的な魚竜の仲間が絶滅して、その結果として、実は一般にすごく馴染みのある恐竜とか、いわゆる中生代を特徴づけるような生き物がこの後、華やかになっていったと言われています。

5番目が、最初のほうにもお話をした中生代と新生代の境界、白亜紀と古第三紀の境界ですね。6600万年前、小惑星の衝突によって起こったという絶滅イベントなんですけども、この時にいわゆる鳥以外の恐竜が絶滅し、ほかにも海ではアンモナイトとか、海生の爬虫類の仲間が絶滅したり、様々な生き物がこの時も絶滅したんですね。その後の世界に私たち哺乳類の繁栄が訪れたということになります。

植物で言うと、それ以前から現れてはいたんですけれども、この後の時代に花を咲かせる植物、被子植物っていうんですが、それが非常に繁栄した、そんな変化がありました」

●絶滅っていうと、どうしてもネガティブなイメージがありますけれども、生命の進化というふうに考えるとネガティブではなさそうですね?

「いいところを強調していただいてありがとうございます。普段の絶滅というのも、進化の陰でというか、進化と同時に起こっているんですが、大量絶滅が特にその進化に影響したと考えられているんですね。

なぜかというと、例えば何十%とかっていう種がいなくなってしまうと、それらがいた場所がぽっかりと空くわけですよね。そうするとわずかに生き残った生き物がそこで多様に広がっていく機会ができる、そういった捉え方ができるのかなと思っています」

(編集部注:先ほど、最も大きかった3番目の大量絶滅では、陸でも海でも90%以上の生き物が絶滅したというお話がありましたが、ひとくちに大量絶滅といって40%から70%のこともあったりと、まちまちだそうです。それでも、生き物が60%から70%も絶滅するというのは凄まじいことだと矢部さんはおっしゃっていました)

6つのコーナーを束ねる「大絶滅スフィア」!

※今回の特別展は、総合監修の矢部さんを含め、10人の研究者のかたが監修にあたり、6つのコーナーに分けて、海の古代生物や恐竜の化石などを展示しています。その中から、見どころというか、特徴的な展示をいくつか教えてください。

「実は6つのコーナーを束ねる場所があって、展示のちょうど中央付近、私たち『大絶滅スフィア』って呼んでいるんですけど・・・スフィアってわかりますか? 地球儀のような球体を言うんですが、それが中央にでーんと鎮座しているんですね。

そこで何をしているかっていうと・・・先ほどまでお話してきた大絶滅、その大部分が火山の活動で起こっていることがわかってきていて、その火山の活動は、大地の動きが火山の原因であったり、火山の噴火の結果であったりするんですけども、大地の動きと火山の噴火、それがわかるようなモニターとして、大絶滅スフィアを置いています。

そこが展示のイントロであるとか、展示の全体の関連性みたいなのを知るのにすごくいいところなので、大変美しいモニターですし、ぜひ見ていただきたいなと思っています。

それ以外にも、本当にたくさんあるんですけども、実は6つのコーナーのそれぞれに、その時代を特徴づけるようなハイライト展示みたいなのを置いているんですね。それはお立ち台のようになっていて、そこにその時代を特徴づける生き物の化石であるとか、それを説明するための原寸大の模型のようなものを置いていて、それが非常にわかりやすいし、迫力があるかなと思っています。

展示しているものとしては、チラシとかでも紹介しているんですけど・・・オルドビス紀で言えば、『アノマロカリス』というカンブリア紀を代表する生き物がいるんですけども、それの仲間であるとか・・・。

私が好きなところでは、2番目の絶滅に関連しているところに『ダンクルオステウス』っていう、甲冑魚みたいな・・・体の外側に甲冑を持っているような巨大な魚で、そういったものが展示されていたり・・・。

あとは4番目の絶滅、三畳紀やジュラ紀のところでは、巨大な恐竜と恐竜ではない爬虫類が展示されていたりとか・・・そういったものをぜひ見ていただきたいなと思っています」

(編集部注:今回の特別展では、世界有数のコレクションで知られる、アメリカ・コロラド州にあるデンバー自然科学博物館の貴重な標本の数々が展示されています。その中には日本初公開の標本もあるんですよ)

「大絶滅展」のためにモロッコで発掘調査

※この特別展のためにモロッコで発掘調査をされて、その展示もありました。どうしてモロッコだったんですか?

「モロッコは、実は5回の絶滅事変の1番目、2番目、4番目に関係する地層、そして化石が見つかる場所なんですよ。なので今回『大絶滅展』を展示で扱うにあたって、新しい情報を自分たちで見つけて提供したいなって思った時に、その3つの絶滅事変に関係している地層があるっていうのはすごく魅力的で、それでモロッコで調査をしたいなと思ったわけなんですよね」

●いつ頃、どれぐらいの期間、発掘調査をされたんですか?

「2023年の12月年末ですね。3週間ぐらい発掘をしていました」

●矢部さんも参加されたんですね?

「あ、いえいえ、いかにも(発掘調査に参加)したかのよう言い方をしていましたけども、そうではなくて10名のうちの3名が参加して調査をしてきました」

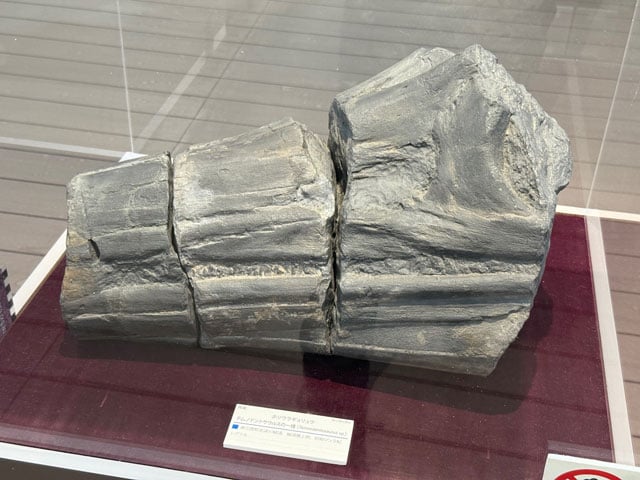

●どんな化石が見つかりましたか?

「第1章、第2章で展示をしているような様々な無脊椎動物、脊椎動物の化石が見つかっているんですね。ちょっと聞き慣れない言葉かもしれないんですけども、オルドビス紀という、最初の絶滅の前の時代で、今世界的に注目されている化石群集っていうのがあって『フェゾウアタ化石群』っていうんですけども、そこの様々な化石を収集することができました。

その中には例えば、ウニやヒトデの仲間のとても原始的なものであるとか、先ほど言った『エーギロカシス』っていうアノマロカリス類の仲間であるとか、そういったものが見つかっているところなんです。そのフェゾウアタ化石群で、様々なものを見つけたっていうのがひとつあります。

もうひとつは、これは共同で発掘した、東京都市大学の発掘で見つかったものなんですね。デボン紀、2番目の絶滅イベントの絶滅前の時代ですけど、先ほど言ったダンクルオステウスっていう甲冑魚、その実物の化石が見つかっていて、それを模型と一緒に展示をしています。

あとは化石ばかりではなくて、絶滅イベントに関係した、そのきっかけとして火山活動があったと言いましたけども、その大規模な火山活動によって出てきた溶岩流とか、これは三畳紀末のものだったりするんですけども、それを観察して調査をして岩石を採取することができて、それも展示室で見ることができます」

●では最後に「大絶滅展」の総合監修を担当された矢部さんから、ここは特に見てほしい、そしてこんなことを感じてくれたら嬉しい、ということがあれば、ぜひお願いします。

「何度か申し上げていることかもしれないんですけども・・・絶滅というと、どうしてもネガティブに捉えがちだと思うんですけど、実はそうとばかりも言えない側面があることを知っていただきたいなというところですね。

展示会場は、さすがに(照明が)明るくてってことはないんですけども、デザインもすごくポップで楽しげな展示室にもなっているので、どういうふうにして今の多様な世界につながっているのか、そんなことを感じていただければいいかなと思っています」

INFORMATION

開催は来年の2月23日まで。開館時間は午前9時から午後5時まで。入館は4時30分まで。入場料は、当日券で 一般・大学生2,300円、小・中・高校生600円。福山雅治さんが音声ナビゲーターとして出演されている、音声ガイドのレンタル機器はおひとり1台650円。矢部さんもナビゲーターとして登場されますよ。

第二会場では特別企画として、福山さんが世界の秘境や辺境で撮った生き物や風景の写真を展示。つい最近取材で出かけたというガラパゴス諸島で撮った最新の写真も見ることができます。ぜひお出かけください。

詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

◎『大絶滅展〜生命史のビッグファイブ』:https://daizetsumetsu.jp

2025/11/16 UP!

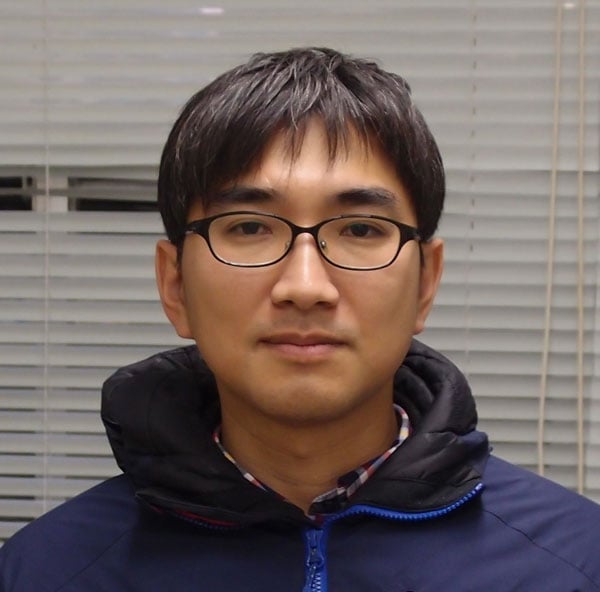

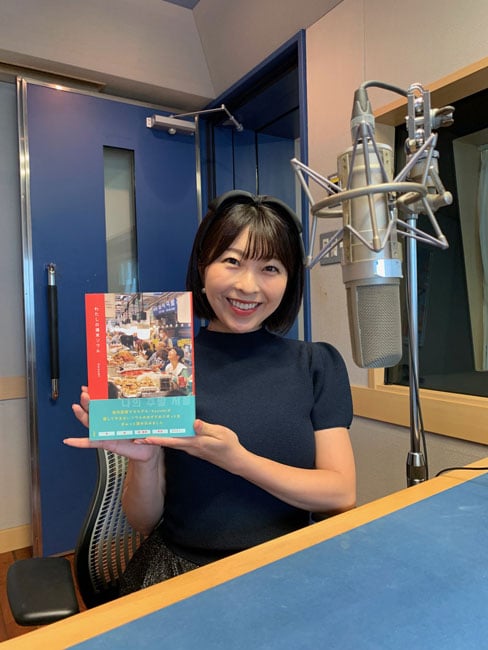

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東海大学・海洋学部の准教授「佐藤成祥(さとう・のりよし)」さんです。

佐藤さんは1980年、北海道札幌市生まれ。北里大学水産学部を卒業後、北海道大学 環境科学院で学位を取得。

ご専門は、動物の行動や進化を研究する「行動生態学」。おもな研究対象はイカやタコ。いろんな生き物がいる中で、なぜイカやタコを選んだのか、それは海の中で独自の生き方をし、面白い特徴があるからだそうです。

そんな佐藤さんが先頃『イカの恋、タコの愛』という本を出されました。本のタイトルにとても興味を持った当番組のスタッフがどうしてもお話をお聞きしたいということで、学会のために沖縄に出張していた佐藤さんをつかまえて、リモートでお話をお聞きすることができました。

きょうは、イカやタコの不思議な生態の中から、特に繁殖のための駆け引きや、子孫を残すための驚くべき戦略のお話などをお届けします。

☆写真提供:佐藤成祥

貝の仲間、頭足類

※まずは、イカやタコがどんな生き物なのか、お聞きしました。

「基本的なところで言いますと、イカやタコは海の中の生き物でいちばん近いのが貝です。貝というと、どっちかというとあまり表情がない・・・みなさん食事でシジミとかアサリとか食べていると思うんですけれども、(イカやタコは)貝殻を失って、その代わりに機動力が増した、動けるようになった仲間がイカやタコですね。

動けるようになる、そういう進化の過程で、賢くなったり目が良くなったりという・・・我々が見ても顔がなじみのあるような形にどんどんとなっていったということです。今はもう貝とは似ているなという感じには思わなくなってはいるんですけれども、もともとは貝と非常に近いところにいた生き物なんです」

●体付きは人間とは全く違っていて、胴体と足だけに見えますけど、どんな構造になっているんですか?

「よく漫画で、火星人とか頭でっかちで足だけで歩いているような感じで描かれているので、特にタコなんかは胴体というか、頭でっかちって印象があるのかもしれないですけども、あれが全部胴体なんですね。

頭自体は目があるところの中心に脳みそがある。実は頭はそれほどでかくないんですけれども、その頭から直接手足が生えている。なので、“頭足類”の仲間たちというところですね。体の仕組みは我々とはだいぶ違っている感じになっています」

●骨はないですよね?

「そうですね。もともと貝類もイカ・タコ類も含めて軟体動物と総称で言われるんですけれども、その名の通り柔らかいんです。それは体を支持する、我々だったら骨があるわけですけれども、そういうのが一切ない。

逆に骨で体を保つのを外側に持ってきた、いわゆる“外骨格”って言うんですけれども、貝殻を外に持ってきて、それで身を守る。あるいは形を保つようになったのが貝なんですね。

なので、もともとは骨があって、それが外側にある。我々のように体の中にある骨とは違って、体の外にあるんですけれども、それすらもイカとタコはなくなってしまった、ちっちゃくなってしまったということです」

●イカ焼き食べると、透明なプラスチックのようなものが出てきたりすると思うんですけど、あれは何ですか?

「まさにそれが骨の名残りですね。貝殻は身を守るにはいいんですけれども、やっぱり鎧っていうのは重いですから素早く動けない。そんな時に彼らは素早く動きたい方向に進化したので、外側の殻をどんどん小さくして体の中に収まるようにしていった。なので、いわゆる貝殻の名残り、骨のような名残りみたいな感じなのが、“軟甲(なんこう)”と言われているプラスチックの棒のようなものです」

(編集部注:イカの足は10本、タコは8本ありますが、佐藤さんたち研究者は、足ではなく、腕という認識で、その腕には吸盤と強力な筋肉がついているので、大きい獲物を捕まえることができるそうです)

水を噴射して自由自在!?

※イカやタコは、海中を自由自在に動き回っているようなイメージがありますが、何を使って、どんなふうに泳いでいるんですか?

「イカもタコも昔の漫画とかで、おちょぼ口のような感じで描かれているのが頭に思い浮かぶかと思うんですけれども、あれは口ではなくて “漏斗(ろうと)”と言って水の噴出する管なんですね。

体の中に水を取り込んで、それを管から水をビュッーと噴射する。それが推進力になって、ジェット噴射をして、高速で移動できるんですね。その管は上下左右いろんな方向に曲げることができるので、その曲げた方向によってはバックもできますし、飛びかかったりっていうことが可能になっています」

●イカやタコの目って大きいですよね? 視力はいいってことですか?

「人間の測り方でどれぐらい遠くまで見られるかっていう視力自体は、なかなか測ったことがないので、どの程度、遠くまで見られるかわからないんですけれども、脊椎動物じゃない、いわゆる背骨のない無脊椎動物の中で、我々人間と同じような目の作りをしているんですね。

それは“カメラ眼”と呼ばれているんですけれども、我々の目には瞳、レンズがあって、目の筋肉を調整することで、レンズの厚さを広げたり細くしたりして、それでピントを合わせることができるんですね。

なので、我々は非常に細かく詳細な形を知ることができる、目がいい生き物なんですけれども、ほかの無脊椎動物は、そういう力はかなり劣っていると言われています。はっきりとした形を見ることができない無脊椎動物の中で、イカやタコは目がいいという・・・独自に進化したんですね」

●タコが墨を吐くのは、あれは敵から逃げるためなんですか?

「そうですね。タコもイカも普段は体の色を自在に変化させて、とにかく見つからないように生きているんですね。防御力が非常にある。貝殻を失った生き物たちなので、見つかって攻撃されるとすぐ傷つくし、食べられてしまうんです。それを補うようにとにかく見つからないように生きているんですよね。

そんな中でもやっぱり見つかってしまう。そうなったときにどうするかと言うと、墨を吐いて相手を混乱させる。タコの場合は煙幕のようにバーっと散って視界を塞いでいく。イカの場合はダマになった墨をポンと吐いて、自分の分身を作るような形で、狙いを定めさせないようなことで、その隙に逃げるというそういうことをしています」

(編集部注:イカやタコは墨をはいて、敵から逃げるという話がありましたが、イカやタコのいちばんの天敵は、クジラやイルカなどの鯨類、そしてサメやマグロなどの大型の魚だそうです。特にクジラやイルカは音を使って獲物を探し、捕まえるので、逃げるために吐く墨は役に立たないとか。

ちなみに世界にはイカの仲間がおよそ500種、タコが300種ほど。日本にはイカがおよそ200種、タコが70種ほどいるそうですよ)

精子のバトンの受け渡し

※ここからは、佐藤さんが先頃出された本『イカの恋、タコの愛』をもとにお話をうかがっていきます。この本はタイトルからもわかるように、ほかの生き物にはない特徴を持つイカやタコの繁殖方法を、ぜひ知ってほしいと思って書いた本だそうです。

第二章に、頭足類の繁殖方法は「精子のバトンの受け渡し」と書いてありました。これはどういうことなんですか?

「生き物の繁殖というと子供を作るための行動なんですけれども、普通は交尾をする。オスの交尾器をメスの交尾器に挿入して精子を噴出し、受精がメスの体内で起こるというパターンと、あるいは海の動物にあるように、卵と精子をそのまま海中に投棄して、それが体の外で受精するという、大体そのふたつのパターンに別れると思うんですね。

イカとタコに関しては体内受精っぽいですね。いわゆる組み付いて繁殖が開始されるんですけれども、交尾器というもので精子を渡すというよりは、精子のカプセルをオスが手渡しでメスにパスするというそういう特徴があるんですよね。これはほかの動物には全くない、ちょっと変わった行動だったりします」

●確かに面白いですよね。しかも“交尾”じゃなくて“交接”っていうふうに本に書かれていましたけれども・・・。

「そうですね。交尾というと、先ほど言ったように“交尾器“のようなものを交わせて、精子の受け渡しをするということなんですけれども、交尾器がないものっていうか、精子のやり取りをしないので、“交接”というふうに言っていますね」

●その交接方法でも、イカとタコそれぞれに違いがあるんですよね?

「そうですね。イカは先ほど言ったように、精子のカプセルをオスが手渡しでメスに渡すリレー競争のバトンパスのような方式で行われるんですね。

タコの場合はちょっとその方法が違っていて、繁殖専用の腕“交接腕”というものをオスがまずメスの体内に入れて、その腕には先端から根元までずっと溝があるんです。その溝に沿って精子のカプセルをずっと走らせて、メスの体内に運んでいく。だから電車をイメージするといいかなと思います。精子のカプセルがメスに向けて走っていくような感じで、受け渡しが行なわれています」

※交接のあと、メスが産卵しますが、イカやタコ、それぞれ好んで産卵する場所はどんなところなんですか?

「今回の場合はタコから先にお話しします。タコは巣を持っているんですね。海の底にべったりと這うようにして生きているタコは、普段は岩の陰であったり、あるいは砂の中に穴を掘って巣を構えて、そこを拠点に行動します。産卵の時はその巣の中に卵を産み付けて、それを守るような形です。

イカに関して言うと、そういう巣は作ることはなくて、自由に遊泳したりしているんですね。産卵の時はサンゴだったり、岩の下だったり・・・産卵基質(さんらんきしつ)と言われている、何か物に対して卵をひとつずつくっつけていくような形で産卵が行なわれます。」

●産卵したら、その後はどうなるんですか?

「イカの場合は、そのまま産みっぱなしです」

●産みっぱなし・・・?

「はい、そうです。産卵したらメスは役割を終えたということで、その場を立ち去ります。しかし、タコに関して言うと、そこからがタコの長い繁殖のスタートで、メスが卵をかいがいしく孵化するまで世話するというようなことが知られています」

(編集部注:タコのメスが巣にとどまって卵を守り、お世話するのは、種類によりますが、数週間から1ヶ月ほど。新鮮な海水を卵に吹きかけて酸素を供給するなど献身的に世話をし、その間、飲まず食わず。そのため、筋肉も細り、体はぼろぼろ。卵が孵化したあと、メスは一生を終えるとか。

ちなみに寿命はマダコで1年から2年ほど、ミズダコで3年から4年ほど。繁殖期はイカもタコも一生に一回だそうです)

求愛は「ゼブラ・ディスプレイ」

※子孫を残すための求愛行動は、イカやタコでもありますか?

「これに関してはタコは非常に乏しいんですね。この本の中でも書きましたが、“タコの愛”と銘打って、本当はたくさんのタコの繁殖の例を紹介したかったんですけども、研究していてもほとんどその例がないんですね。とても淡白で求愛とかほとんど行なわないんですね。

それに比べてイカは、沿岸性のコウイカとかヤリイカは、オスがメスに向けて体の色を激しく変化させて求愛を行なことが知られています」

●いろんな柄になったりするんですよね?

「そうですね。それがイカやタコの面白いところですね。やっぱり普段、身を守るために周りに体の模様を溶け込ませる能力が、ここで求愛に役に立つ。本当に一瞬で体の色をパっと変えることができるんですね。

とても顕著なのは“ゼブラ・ディスプレイ”といいまして、シマウマ柄ですね。白と黒のシマシマになって、メスに対してアピールをするっていうことが知られています」

●モテるオスの特徴として挙げられることって、どんなことですか?

「はい、これもイカ・タコに限定されず、多くの動物はやっぱり力強いオス、それからキラびやかな、要するにかっこいいオス、強いオスはモテるんですね。それは子孫を残しやすかったり、できた子供が強かったりっていうことがあるんですね。

しかし、だからといって、絶対必ず大きいオスの交尾を受け入れて、小さいオスの交尾を受け入れないかっていうと、そんなことは全然なくてですね。そこら辺の基準っていうのは、実際に我々もそうですけど、聞いたらわかるものではないので、一体何が起こっているかっていうところがあるんですね。だから必ずしも強いオスだとか、かっこいいオスがモテるわけじゃないっていうのが、イカ・タコの世界でも確実になっています」

(編集部注:近年発見されたタコの興味深い繁殖方法を、佐藤さんが教えてくれました。そのタコは、オーストラリアの「ブルーラインオクトパス」という、毒を持つヒョウモンダコの仲間で、多くのタコと同じようにメスが大きく、オスは小さい。そのため、オスがメスに不用意に近づくと食べられてしまうそうです。

そこで、ブルーラインオクトパスのオスがとった戦略は、なんと! メスに毒を注入。その毒はフグの毒くらい強いもので、メスは動けなくなり、その間にオスは、精子のカプセルを渡します。メスはその後、ちゃんと回復し、産卵に至るそうです。

小さなオスが子孫を残すために編み出したひとつの戦略なんですね。詳しくは佐藤さんの本『イカの恋、タコの愛』に載っていますので、ぜひ読んでくださいね)

繁殖の駆け引きが複雑!?

※改めてになりますが、イカやタコの研究をされていて、どんなところにいちばん面白さを感じますか?

「ほかの動物と違って、今回の話でも最初にご紹介していただきましたけれども、精子のやりとりが、普段は我々は見ることができないんですね。我々人間もそうですし、ほかの哺乳類とか多くの動物は、体内でのやりとりで完結するんです。

イカ・タコの場合は、それを体外でやるので繁殖したあと、メスがやっぱり嫌っていうことで排除することができたりするんですね。そういうふうな駆け引きがイカ・タコの場合は、ほかの動物よりもちょっと複雑で、それを我々は見ることができるのが何よりも特徴なんじゃないかなというふうに考えています」

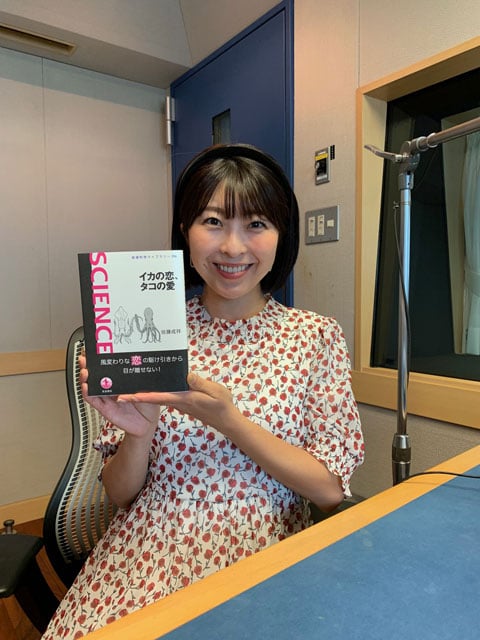

●では最後にこの本『イカの恋、タコの愛』を読む方が、どんなことを感じ取ってくださったらいいですか?

「単純にイカやタコが面白いなと思ってくれるだけでいいかなと思います。イカやタコに興味を持った人が、さらにプラスで、繁殖についてはこういう側面もあるんだというような感じで、興味がもうちょっと深くなるようなことがあれば、書いて本当によかったなと思う次第ですね」

(編集部注:佐藤さんのおもな研究対象は世界最小といわれるイカ「ヒメイカ」。体の大きさは1〜2センチほど。ヒメイカを選んだのは、日本各地の浅い海のアマモ場に生息し、網などで採りやすいという理由のほかに、実は飼育が難しいイカやタコの中で飼いやすいからだそうです。

ヒメイカは背中に吸着器という器官があって、海藻にくっつくことができる、そんな特徴もあるそうです)

INFORMATION

この本には、佐藤さんの研究対象「ヒメイカ」の、これまた面白い恋の駆け引きも紹介。ほかにも、私たちとは似ても似つかない不思議な体を持つイカやタコの、風変わりで面白い生態や繁殖にまつわる研究や情報が満載です。ぜひ、あなたもイカやタコのディープな世界にダイブしてみませんか。

岩波科学ライブラリーの一冊として絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎岩波科学ライブラリー:https://www.iwanami.co.jp/book/b10140096.html

2025/11/9 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、東京都市大学・准教授で、古生物学者の「中島保寿(なかじま・やすひさ)」さんです。

中島さんは1981年、東京都生まれ。東京大学から大学院に進み、2013年に理学博士に。現在は東京都市大学・准教授として活躍されています。

子供の頃から博物館や図鑑に親しみ、化石や恐竜が身近な存在だったという中島さんは、ある科学雑誌の表紙になっていた小型の恐竜「デイノニクス」の絵に釘付けに。

その絵は、今までのイメージを覆すように活動的に描かれていて、それを見た中島少年は「デイノニクス」がまるで生きているかのように活発に動いている様子をリアルに想像できたそうです。そのことがきっかけとなり、古生物の魅力に取り憑かれ、現在は古生物学者として活躍中。

そんな中島さんが先頃『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』という本を出されました。

きょうは、その本をもとに、海の古代生物を再現した架空の水族館や、水中に暮らしていた爬虫類の特徴のほか、化石が密集している地層「ボーンベッド」のお話などうかがいます。

☆写真提供:中島保寿、イラストレーション:工藤なくる(化学同人)

海の爬虫類「魚竜」

※中島さんのご専門は古生物学ということなんですが、その中でも海の古代生物、特に爬虫類や魚などの脊椎動物グループを研究されているそうですね。陸上の生き物ではなく、海の生物を専門にしたのはどうしてなんですか?

「もちろん海の生き物は水族館にいたりだとか、ダイビングをして観察したりだとか、それだけでもかなり魅力的なものだと思うんですけれど、そもそも陸の生き物と海の生き物、どっちの化石が多いかっていう話になると、これは圧倒的に海の生き物の化石が多いですね。

というのも、地球の7割以上は海で覆われていて、その中で砂や泥がたまって地層ができて、そこで化石ができあがっていくわけなんですけど、それが陸上の地層に対して圧倒的に(海のほうが)地層の量が多いと・・・。

化石もやはり(海のほうの)量が多くて、特に日本でいうと、陸上の動物よりも海の動物の化石がやっぱり圧倒的に多く見つかっています。実際にフィールドに行って化石を発掘して研究を行なっていると、最初に出会うのはやはり海の生き物なんですね。なので、より身近でよりアクセスしやすい化石っていうことで、海の生き物を中心に自然と研究するようになりました」

●おもに海のどんな古代生物を研究されているんですか?

「代表的なところでいうと日本の東北地方、宮城県とかで見つかっている化石で、『魚竜』っていう生き物がいるんですけれど、その魚竜は海に棲んでいた爬虫類の仲間です。爬虫類はトカゲとかヘビとかカメだとか、陸上に棲んでいたり、水辺に棲んでいたり、いろんな生き物がいると思うんですけど、特にその魚竜は完全に海の中で生活ができるように進化した生き物ということがわかっています」

●魚ではなく、爬虫類・・・?

「そうですね。形でいうと魚竜は、魚そっくりの形をしているんです。ただよく見てみると、例えば魚に特徴的なエラがなかったりだとか、鱗みたいなものがなかったり、よく見ると手足の形がちゃんとヒレに残っていたりということで、骨格から爬虫類だということがはっきりわかるんですね」

●化石を採取して研究していくんですよね?

「はい、実際に海岸付近の地層を観察したりとか、海岸に落ちている石をよく見てみたりすると、化石が入っていることがあるんですね。骨だとかそういったものの化石がよく見つかります。それを発掘してきて研究をするということを行なっています」

●メインフィールドはどこなんですか?

「先ほど挙げた東北・宮城県の南三陸が、ひとつの大事なフィールドになっています。この辺りはだいたい2億5000万年ぐらい前の化石が発見されるところです。2億5000万年前というと、かなり古い時代になるわけですけど、その頃に海の爬虫類が一斉に進化してきた、そういった記録が化石として見つかっています」

「ジュラシック水族館」その真意

※中島さんの新しい本が『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』。タイトルにある「ジュラシック水族館」というのが気になったんですが・・・どんなコンセプトで書いた本なんですか?

「古生物学者の研究とはどういうものなのかを、包み隠さずに全てをお伝えしたいなというのが、ひとつのコンセプトなんですね。その中で我々(古生物学者)は何を目標にして、どんなことを目指して研究をしているのかを、一言で言い表すとどんなことだろうなって考えたんです。

で、我々の研究はどんな生き物がいたのかっていうことだけではなくて、どんな場所で何を食べて、どのように生活していたのか、その過去の生き物がどのような生き様だったのか、ということを総合的に明らかにしていくこと。言ってみれば、生き物を飼育したりとか、実際に観察したりということができるようになるっていうのが、究極の理想なんだなっていうことを気がついたんですね。

我々の研究はまるで、過去の生物が飼育されている水族館を建設するような、そういう作業なんだということで、ひとつの例えとして『ジュラシック水族館』という言葉をつけさせていただきました」

●本の最初にあるカラーの口絵が、まさにこの本を象徴しているような感じですね。日本近海に生息していた古代生物をジュラ紀とか白亜紀などに分けて、それぞれ巨大な水槽で飼育しているように再現しているということで、本当に水族館のような絵ですね!

「そこはコンセプトとして、実際に水族館のような形で、過去の生物を展示したらどうなるかというのを、イラストレーターのかたにいろいろとアドバイスをしながら描いていただいたという、そういう口絵になっています」

●これ全部、中島さんがイメージされたものなんですか?

「イメージ、デザインというか、こんな感じでどうかなっていうのを私のほうでアドバイスして、実際に描いているかたは、SNSなんかでも活躍されているイラストレーターのかたなんですけども、研究者でもあるんですね。いろいろ情報を提供して、それを形にしていただいているという感じです」

●具体的に何をもとに、どのようにイメージしたのかってありますか?

「やはり生き物の形だとか姿っていうのは、図鑑を見ればある程度、把握はできるんですけれども、それが実際にどういった動きをして泳いでいたのかだとか、何を食べていたのかだとか・・・・。

あとは、過去の生き物の集合体で、生態系がありますけれど、生態系の中での生物の組み合わせだとか、相互関係がどこか垣間見えるような、そんな形で描いてほしいと・・・。

なので、ここで描かれているひとつの水槽の中の生き物は、実際に同じ場所で生活していた生き物たちが、同時に描かれているというコンセプトになっています」

●この本は日本で発見された化石に絞って書いた本ですよね?

「そうですね。おもに日本で発見された化石が、もしかしたら、みなさんが知らないかもしれないけれども、こんなに魅力的な古生物の化石は見つかっているんだよということを紹介するのが、ひとつの本のコンセプトになっています」

(編集部注:中島さんによると、発見される化石の量や質はアメリカやモンゴル、中国などには敵わないそうですが、日本は地形的に化石が見つけづらい。それ故に見つかっていない化石が多くあるはずで、日本の化石発掘には、まだまだ可能性があるとおっしゃっていました)

海の生き物か、陸の生き物か、その違いとは

※化石を見て、これは海にいた生き物だとわかるのは、どうしてなんですか?

「それはいろんな理由がありますね。ひとつはまず化石は地層の中から出てくるものなので、岩石だったりとか堆積物って言われている、海底や陸上だったら湖で、たまった砂や泥の中から見つかるわけですね。

で、その砂や泥が陸ではなくて海でたまったものであろうということは、いろいろな特徴から推測ができるわけです。その堆積物がたまった昔の環境から、生きていた場所を推測するという意味で、海の生き物か陸の生き物かを分けることはあります。

ただ、ほかにもいろいろ理由はつけられることがあって、今も昔も海にしかいない生き物は、中にはいるわけですね。例えばヒトデだとかウニだとか、そういった棘皮動物って言われているものは、どの時代も淡水とか陸上に上がったことはないんですよね。そういった生き物が出てくると、”ああ、ここは海だったんだな”っていうことが推測できたりとか・・・。

ほかにも例えば、陸上で生きている生き物たちと、水中で生きている生き物たちとの骨格の違いというのもありますね。

陸上のほうが生活するには結構、制約が大きくて、重力に骨格が耐えなければいけない。そうすると体を支えるための十分な強度の骨があって、しかもそれは体を動かすために不便にならないように、多少軽くなってないといけないとか、いろんな制約が陸上だと、かかってくるんですね。

で、海の中だとその制約から、ある程度解き放たれて、骨が例えばスカスカでもいいんじゃないとか、もうちょっと浮力に対して重力を加えて骨が重くなっていったりとか、いろんな変化が起こります。それによって、この生き物は陸上だけではなくて水中にも適応していたんだということがわかったりということも、研究としては行なっています」

古生物学は物的証拠次第!?

※以前この番組で「恐竜展」を取材した時に、最新の研究で映画「ジュラシック・パーク」でもお馴染みのスピノサウルスが陸上で暮らしていたのではなく、水中を泳ぐ生き物だったことがわかったということでした。何がわかって、そう結論づけられたんですか?

「スピノサウルスという生物は、もともとは部分的な骨格しか見つかっていなかった、そういう恐竜なんですね。部分的に例えば、顎だとか背骨の一部だとか、そういったものだけを見ると、恐竜であることはわかっていても、近い生き物からすると陸上で生活していた、例えばティラノサウルスとかアロサウルスだとか、そういった陸上の肉食恐竜と近い生き物だろうということで、最初に陸上動物だという仮定がされていたわけですね。

ところがその後に何十年もかけて、追加の化石が少しずつ見つかってきて、その中で例えば、手足の骨だとか頭の骨、下顎の骨だけじゃなくて頭の骨が出てきたり、最終的には尻尾の骨が出てきたりしたんですね。

その結果、全身を復元すると、陸上を歩いていた二足歩行の恐竜としてはちょっと短足すぎると、足指も鋭い爪というよりは平たい爪を持っているし、水かきが付いていたんじゃないかなというふうに考える人もいます。

最終的には尻尾がうなぎみたいに平たくって、それを使えば水の中で泳ぐことができただろうと、どんどん復元図というのも変わっていったし、それに伴って生活のスタイルもどんどん想像が変わっていったという結果で、イメージがどんどん変わってきた、そういう生き物なんですね」

●化石から読み解くのは楽しいですね!

「そうですね。まさにその物的証拠で、我々がその証拠として持っている部分以外は、推測するか想像するかしかないわけなんですね。やはりそれがこちらの期待とか予想を裏切る形で、何か証拠が新たに出てくると、これは大発見! ということで非常に古生物学の面白い部分になってくると思いますね」

(編集部注:中島さんが初めて化石を発見したのは、大学2年生の時。鉱物・化石サークルに入部して、福島県いわき市のアンモナイトセンターに化石発掘体験に行った時に、たまたま先輩から渡された割れた岩盤の中に、黒光りしている細長い三角形の物を発見!

それはエナメル質で、鋭く尖っていて滑らかなだったことから、紛れもなく、サメの歯だとわかったとか。化石発掘の経験のない中島さんが白亜紀の地層からあっけなく化石を見つけてしまい、それが古生物の研究にのめり込むきっかけになったそうです)

「ボーンベッド」を見つけたら大成功!

※本の中に「ボーンベッド」という聞きなれない用語が出てきます。これは何なのか、ご説明いただけますか?

「『ボーンベッド』っていうのは、ボーンが骨とか脊椎動物の化石っていう意味で、ベッドが地層っていう意味ですね。ボーンベッドはそれだけで『骨の化石が密集している地層』という意味になります。

原因はいろいろなんですが、過去にその地層ができる時に骨だとか歯だとか脊椎動物の死体、遺骸っていうのが密集して堆積するっていうことで、地層の中に骨ばっかりが密に集まっている、そういう地層ができることがあるんですね。フィールドでこれが見つかると大成功というか、いろんな生き物の情報がそこに詰まっているわけですから・・・」

●確かにワクワクしますよね。

「そうですね。これ自体を見つける経験は僕も数回しかないですけれど、非常にこれまでの研究で大きな意味を持っていますね」

●ボーンベッドはどうやって見つけたんですか?

「はい、ボーンベッドは、ぱっと見で骨が密集しているとか、化石が密集しているっていうことがすぐにわかるようなものでもなかったので、コツコツと『地質柱状図』っていう地層の記録を1枚1枚取っていく過程で見つけたんですね。

地質柱状図は地層の特徴から、例えば環境の変化だとか、どのくらいの時代だったのかを推定するために、基礎的なデータを地層から記録していくんですね。

その中で例えば、砂が多いだとか石が多いだとか、化石が入っているとか入ってないかっていう細かい記録を取っていく中で、これは魚の歯じゃないか! っていうものが最初に見つかって、その周りを見たら同じような化石が同じ層にずっと続いているっていうのがわかったんですね。

それは1メートルとか5メートルとかではなくて、数キロにわたって同じような地層が続いているということがわかって、これは大きなボーンベッドであるというのが見つかったと、そういうケースがありました」

●見つけた時は、うわぁ~という喜びや感動があったっていう感じなんですか?

「そうですね。大感激大感動なんですけれど、多くの人がやっているような集団でというか、チームで発掘をしていた時ではなくて、ひとりでコツコツと調査していた時だったので、喜びを分かち合う人がいなくて、こっそりガッツポーズをするという、そんな様子でした(笑)」

(編集部注:中島さんが発掘調査の時に心かげているのは、思い込みを捨てること。経験を積めば積むほど、過去の知見にとらわれて見逃してしまうことがある。だから常に初心に立ち返って、先入観なく見ることを心がけているそうです)

古生物学の醍醐味は、大逆転!?

※海の古代生物の研究者として、今後解き明かしたいことは何ですか?

「キーワードのひとつとしては、“大量絶滅”というキーワードがあります。大量絶滅というのは生物がこれまで少しずつ進化をしながら、現在の生き物になるまで変化を続けてきたわけなんですけども、それは必ずしもちょっとずつ変化してきただけではなくて、どこかで大事件があって変化を余儀なくされるというような、そういったことがあったんですね。

それが大量絶滅というやつで、生き物は40億年ぐらいの歴史があって、その後半に5回ぐらい存亡の危機にさらされている、これを“ビッグファイブ”っていうふうに言ったりするんですが、5回のピンチに陥っているんですね。

完全に生き物がいなくなってしまった可能性もあったぐらいのピンチに陥っていると・・・それはどうして起こって、そこから生物はどうやって回復して、今までなんとか命をつないできたのかということが、ひとつの大きなテーマになっています。

私が研究している魚竜もひとつのピンチを乗り越えた生物のひとつで、2億5000万年前に大量絶滅という事件が起こって、これは火山の大噴火があったわけなんです。

その影響で環境が大きく変わって、生き物の8割か9割ぐらいが死滅してしまうという、そういう大事件が起こったんですが、その直後に登場した魚竜たちは、いったいどうしてその後の時代を生き延びることができたのかということが、ひとつの謎として残っています。これを調べていきたいなと思っています」

●古生物学の魅力って何でしょう?

「先ほども少し申し上げましたが、生き物とか地球の歴史を明らかにする方法には、いろんな方法があると思うんですね。今生きている生き物からいろいろ推測をしたりとか、おそらくこうだろうなと推定をしたりとかもできるんですが、古生物学はやはり化石っていう進化の物的証拠を材料としているために、大逆転が起こることがあるんですね。

これまでの定説を覆すということが、化石発掘っていうすごくアナログで原始的な方法で引き起こすことができる、大逆転することができる新しい発見を野外で行なえるというのが、ひとつの魅力なんじゃないかなと思います」

●最後にこの本を通してどんなことを伝えたいですか?

「この本は古生物の魅力そのものだけではなくて、古生物学という学問の魅力も同時にお伝えしたいなと思って書きました。

学問の魅力っていうのは、まさにその学問に携わる人たちの魅力だと思うんですね。いろんな人たちがいろんな形で古生物学や化石に関わっています。それぞれの人たちの視点に立って古生物学とか化石を眺めてみると、いろんな楽しみ方ができるというのをお伝えしたいなと思いました」

(編集部注:古生物学を目指すかたへのアドバイスとして、好きは揺るがない。そこは持ち続けてほしい。そして小学生や中学生、高校生で学ぶ、すべて科目は無駄になることはない。生物学の研究に必ず必要になってくるので、しっかり勉強してほしいと中島さんはおっしゃっていました)

INFORMATION

『ジュラシック水族館へようこそ〜日本の化石からわかる海の古代生物』

中島さんの新しい本をぜひ読んでください。お話にも出てきましたが、中島さんが日本産の化石からイメージして、細かいところまでこだわって、巻頭の口絵にした 架空の古代生物水族館、これは必見です。読み物としては、中島さん個人の数々のエピソードが記され、古生物学研究の舞台裏を知ることができる興味深い内容に溢れています。

化学同人のDOJIN選書シリーズの一冊して絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎化学同人:https://www.kagakudojin.co.jp/book/b654034.html

中島さんの研究室のサイトもぜひ見てください。

2025/11/2 UP!

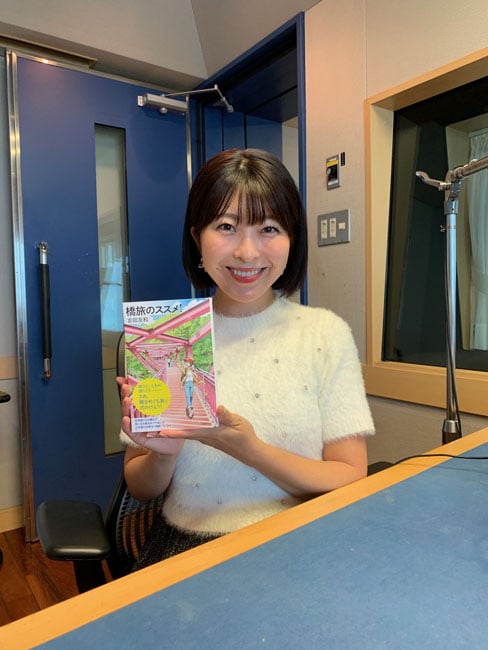

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、旅行作家の「吉田友和(よしだ・ともかず)」さんです。

吉田さんは1976年、千葉県生まれ。早稲田大学卒業。2005年に、初めての海外旅行で、新婚旅行を兼ねた世界一周の旅をまとめた本『世界一周デート』で作家デビュー。その後、夫婦で作った世界一周の旅行ガイドや、会社員生活の中で海外旅行の体験を綴った本が話題になり、旅行作家としての活動を本格化。これまでに訪れた国はおよそ90か国だそうです。

現在は雑誌やWEBメディアなどでの執筆のほか、編集者として旅行ガイドの制作を手がけるなど、旅のスペシャリストとして幅広い活動をされています。

旅のいろんな楽しみ方を提案されている吉田さんに、3年半ほど前にご出演いただいたときは、自分のうちの近所を、旅感覚で楽しむ『ご近所半日旅』について、いろいろお話をうかがいました。

今回は、新しい本『橋旅のススメ!』をもとに、海に沈む橋や、ピンクの鉄骨が複雑にからむ橋のほか、吉田さんおすすめの「いい橋」のお話などうかがいます。

☆写真協力:吉田友和

橋は面白い!

※今回の新刊は国内での「橋旅」がテーマになっています。改めて「橋旅」とは、 何か定義があるんでしょうか?

「定義というかその名の通りで、橋を旅しようっていうコンセプトです。全国各地にある面白い橋を、そこを目的地として旅行に出かけて、その橋を見たりとか渡ったりというのを楽しもうっていう、そういった旅ですね。

で、橋というとやっぱり交通のインフラで、土木とかそういったところの興味なのかなって、よく聞かれるんですけど、実はあまりそういうところはないんです。

学術的に橋の成り立ちとかテクニカルな知識に興味があるというよりは、橋そのものの歴史だったりとか、その土地の感じとか、風景だったりっていうところに純粋に興味を持って旅行するような感じですね」

●「渡りたい時が渡りどき」と本にも書かれていました。この新しい本には30の橋旅が載っていますが、今までどれくらいの橋旅を体験されたんですか?

「橋旅と自分の中で明確に意識するようになったのは、ここ数年ではあるので、それに関しては今回の新刊で8割ぐらいは掲載したかなと思っています。ただそれまでにもいろんなところを旅する中で、結構、橋って各地にあるので、その都度、渡ってきたかなっていうような感じではあるんですけど・・・」

●今まで渡った橋は大体、数で言うとどれくらいになりますか?

「橋自体は相当渡っているんじゃないですかね。海外とかも含めれば、100とかは渡っていると思います」

●橋にこだわった旅を始めたのは、何かきっかけがあったんですか?

「いちばん最初は、ミャンマーに『ウーベインブリッヂ』っていう、すごく長い木の橋があるんですよ、ミャンマーのマンダレイっていうところなんですけど・・・。そこの橋が面白そうだったので、結構前になるんですけど、そこを目的として旅行で行きました。それがきっかけと言えばきっかけというか、橋は面白いなと思ったんですよね。

で、そのあとコロナもあって、ご近所旅で東京のレインボーブリッジとかを渡ってみて、やっぱり橋は面白いなみたいな・・・そこで改めて実感して、そこからいろいろと日本各地の橋を周るようになったかなって感じですね」

(編集部注:参考として、日本全国にはどれくらいの橋があるのか、国土交通省のサイトにはおよそ73万の「道路橋」があると記載されています)

渡れば長生きできる橋!?

※ここからは、本に載っている橋の中から、特に気になった橋についてうかがっていきましょう。

●まずは本の表紙にもなっている石川県の「あやとり橋」。赤色で可愛いというか綺麗な橋ですよね、鉄骨の橋!

「そうなんですよ。表紙にここを選んだのも、やっぱり見た目のインパクトがあるかなって思いました。『あやとり橋』っていわゆる、あやとりのように鉄骨が入り組んでいる、そういった造形になっています。なんかちょっと現代アートみたいな感じなんですよ、橋と言っても・・・。なので、外観もユニークですし、渡ってもすごく変わった景色が楽しめます。

石川県の加賀温泉郷の山の中にありまして、温泉街なんですけど、山歩きをちょっと楽しめたり・・・。下に川が流れていて、川床があって、そこにカフェがあったりとかして、ちょっとスウィーツを食べたりとかしつつ、夜は温泉宿に泊まってゆっくりしたりという、旅行のついでに橋も一緒に楽しめるみたいなところで、非常におすすめですね」

●それから青森県の「鶴の舞橋」。「渡れば長生きできる? 日本一長い木の橋を目指して!」ということで、橋の全長がおよそ300メートルもあるんですね?

「そうですね。ここも見た目にインパクトがあって、湖の上に太鼓橋がかけられていて、絵になるようなところなんですね。都内でも駅の構内とかにポスターが貼ってあったりして、目にしたことがある人は結構いるんじゃないかなと思っているんです。

先ほどお話ししたミャンマーの、最初に私が行った橋とすごく似ているなと思ったんですよね。やっぱり木でできた橋で、ミャンマーのほうが1キロぐらいあって長いんですけど、それでも国内で300メートルは結構長い橋です。長い木の橋って木の長さが長いっていうのと、長生きできる橋みたいなそういった意味もあるらしくて・・・長生きの橋ですね」

●長〜い木の橋、長生きの橋!

「そうです。長生きの橋みたいな、そこもちょっと面白いかなと思いますよね」

水没する橋!?

●あと沖縄県の「シールガチ橋」、こちらは「海にかけられた不思議な橋を見に南の島へ行く」というふうに書かれていましたけれど、久米島なんですね?

「久米島ですね。満潮の時に(橋が)水没しちゃうんですよね。潮が引いている時にしか歩いていけないみたいなところです」

●橋の一部が水没するということですね?

「そうですね。水没してそこだけ陸につながらなくなってしまうので、何て言うんですかね・・・『モンサンミッシェル』みたいな感じですよね」

●タイミングを見て渡るっていうことですよね?

「そうですね。タイミングを見て渡る感じで、干潮時も岩場だったりして、歩いても結構大変なところではあるんですけど、橋に着くまでが冒険みたいな感じですよね」

(編集部注:吉田さんによると、特に珍しい橋として「日本三奇橋」といわれる橋が3つあるそうです。諸説あって、山梨県の珍しい構造の「猿橋(さるはし)」と山口県の木造の橋「錦帯橋(きんたいきょう)」は、どの説にも入っているそうですが、あとひとつはいろいろあって断定できないとのこと)

旅行プランは地図アプリ!?

※橋の名前で、これはいいネーミングだな〜と思った橋はありますか?

「ネーミング、そうですね・・・『ニライカナイ橋』というのが(沖縄の)本島にあります。ニライカナイというのは、沖縄で“理想郷”みたいな意味の言葉だそうなんです。

名前からして素敵ですし、沖縄って絶景もすごく多いと思うんですけど、そこはかなり私、個人的に沖縄で1、2を争う好きなスポットですね。海に向かって橋が伸びていて、ちょっと(橋が)カーブしていて美しい曲線を描いているみたいなところなんですよ。なので、晴れた天気のいい日に行くと、海をバックに青い空に橋が伸びているみたいな写真が撮れたりして、すごく素敵なところですね」

●お目当ての橋の情報は、どうやって集めるんですか?

「地図を見るのが好きで、地図アプリですね。地図をいろいろぐるぐる動かして拡大とかしていくと、たとえば半島とその先の小島の間に橋がかかっていたりとかわかるじゃないですか。“ここは橋でつながっているんだ”とか、そういうのがわかったりして・・・大きな湖にやたら長い橋がかかっているのを見つけたりとか、そういうきっかけがいちばん多いですね。そこから、気になったら細かく調べていく、みたいな感じですね」

●地図アプリを見て、それをもとに橋旅のプランを立てるっていう感じなんですか?

「そうですね。やっぱりどこの橋に行くかっていう、橋ありきではあるので、橋の所在地がわかったら、そこにどうやって行くのか、そこに行ったらほかにどんな楽しみ方ができるのか、どんな美味しいものがあるのかとか、そういうのを調べていくと、橋だけではなくて、ほかも含めて旅のプランってできていくのかなっていうふうに思います」

見た目が素敵、渡って楽しい

※橋旅は、その土地の文化や歴史を知るきっかけにもなりますよね?

「そうですね。きっかけは“橋”なんですけど、実際その地に行ってみると、ほかのものにもいろいろ興味がわいてきて調べたりもします。やっぱり橋だけではなくて橋を含めて、その土地や街のことを知るいいきっかけになるのかなとは思っています」

●橋の大小にもよると思うんですけど、渡り切った時とか渡っている最中にどんなことを考えているんですか?

「そうですね・・・橋旅に行く時って最初にまず橋にいきなり行くんですよ。いちばんのメインのテーマなので、それを逃しちゃいけないって、最初に行くんですよね。なので、渡り終わってお腹が空いていたりとかすることが多くて(笑)、じゃあ何を食べようかなみたいな・・・無事にミッション達成! みたいなところがあるので、渡り終えて打ち上げじゃないですけど、その土地の美味しいもの食べに行ったりとかっていうふうになりますね」

●吉田さんが思う“いい橋”ってどんな橋ですか?

「やっぱり見た目が素敵なのと、渡って楽しい! このふたつかなと思いますね。両方満たしている橋は、なおいいかなっていう・・・」

●吉田さんにとって「橋旅」とは?

「先ほども話が出ましたけど、橋だけではなくて橋のある街を旅するきっかけになって、結果的にその街を好きになったりとか、その土地のことを詳しくなったりとか、興味を持ったりとかっていうことがあるので、橋だけじゃなくて旅であるので、旅のひとつのテーマとして、自分の中ではすごく熱いテーマかなというふうに思っています」

●著者として新しい本『橋旅のススメ!』で、改めてどんなことを伝えたいですか?

「橋によっては、橋自体で観光地化していて名所になっているようなところもあるんですけど、割と今回の本では特に観光地ではないような橋も取り上げています。そういうところって昔から地元に普通にあって、地元のかたにとっては見慣れた景色みたいな感じだと思うんですけど、意外とそういうところは面白かったりするので、日本の各地にある橋が実は面白いっていう視点が、少しでも伝わればいいかなというふうに思っていますね」

INFORMATION

この本では日本全国の橋を巡る旅の中から、30の橋旅を紹介。橋そのものの魅力はもちろん、街の名物やグルメなどの情報も載っていて、橋旅を体験しているような感覚になると思いますよ。この本を参考に、あなたも「橋旅」に出てみませんか。

産業編集センターから絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎産業編集センター:https://book.shc.co.jp/22052

吉田さんのオフィシャルサイトもぜひ見てください。

◎吉田友和:http://tomotrip.net

2025/10/26 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、NPO法人「海さくら」の理事長「古澤純一郎(ふるさわ・じゅんいちろう)」さんです。

今回は、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第26弾! 「SDGs=持続可能な開発目標」の中から「つくる責任 つかう責任」そして「海の豊かさを守ろう」。

古澤さんは1975年、船具屋、船の用具を扱う会社の長男として誕生。慶應大学では体育会テニス部に所属し、部活に没頭。卒業後は大手デパートを経て広告代理店に入り、マーケティング営業に従事。その後、実家の船具屋・古沢工業に入社し、現在は代表として活躍されています。

そして2005年に大好きな江の島をきれいにしたいという熱い思いで、NPO法人「海さくら」を設立。「目指せ! 日本一楽しいゴミ拾い!」をキャッチフレーズにユニークで楽しい、いろんな活動に取り組んでいらっしゃいます。

古澤さんは、ゴミ拾いを楽しくするために、いろんな企画を考えるアイデアマンなんです。

きょうは「どすこいビーチクリーン」や「ブルーサンタ」などとってもユニークなゴミ拾いイベントのほか、タツノオトシゴが生息できるきれいな海を取り戻す活動のことなどうかがいます。

☆写真協力:NPO法人「海さくら」

目指せ! 日本一楽しいゴミ拾い!

※「海さくら」という団体は、おもに江の島でゴミ拾い活動をされている、ということなんですが、どんな思いで「海さくら」を立ち上げたんですか?

「単純に海が好きで、海が汚かったので、絶対にきれいにするぞ! という気持ちで立ち上げました」

●何かきっかけがあったんですか?

「きっかけはいろいろあったんですけれども、第一子が生まれるタイミングであったり、私自身が船の道具屋さんってこともあったり・・・。

BEGINっていうバンドが沖縄で『うたの日コンサート』っていうのをやっています。それが押し付けがましくないんだけれども、戦争のこととか、おじいやおばあへの感謝の気持ちを伝えるようなコンサートに出会って、社会貢献っていうのは押し付けなくても、こんなに楽しく展開できるんだとか、そういういろんなことが重なって、この活動をするって決めました」

●最初はおひとりで始めたんですか?

「そうです。ひとりでもこの浜ぐらいだったらきれいにできると思っていたんです。そしたら全然できなかったっていう(苦笑)」

●最終的な目標としては、どんなことを掲げているんですか?

「江の島に昔、タツノオトシゴという魚がいたんですけれども、それが戻ってくるくらい海をきれいにするという目標を持っています」

●「海さくら」というネーミングも素敵ですよね。どんな思いでこの「海さくら」という名前にしたんですか?

「ちょっとロマンチックなんですけど、江の島近辺から海を見ていて、夕陽が沈む時に海面がキラキラキラってゴールドになるのは、みなさんご存知だと思いますが、ピンクにキラキラキラって桜の花びらみたいに見える瞬間があります。だけど、足もとは汚かったので、足もとまで海の桜を守っていきたいという気持ちで、恥ずかしながら(笑)(そう名付けました)」

●いや〜素敵です! 江の島を活動場所にされたのは、やはり地元だからっていう感じですか?

「いえ、地元は東京の隅田川付近なんですけれども、好きでTUBEだったりサザン(オールスターズ)だったり、加山雄三・・・昔からの憧れもあって、デートも常に江の島だったので、江の島をきれいにしたいと思いました」

●「海さくら」のオフィシャルサイトを拝見すると、とっても賑やかでいろんなイベントをされていますよね。キャッチフレーズが「目指せ! 日本一楽しいゴミ拾い!」ということで、楽しいというのがポイントなんですか?

「そうですね。なかなかゴミ拾いしようって言っても、僕も行きたくないですし、みんなも来てくれない。僕は本当に単純なことだと思っていて、ゴミ拾いをもっと楽しくすれば、海に来て海の素晴らしさを感じてもらって、一回でもゴミ拾いをすると、ガラッと変わるんですよね。

まずは来てもらいたくて、来てもらうためには、どうしたらいいのかって思ったら、やっぱり楽しくないとみんな来ないし、僕たち自身の(活動の)継続も危うくなってくるので、始めて5年ぐらいしてから『目指せ! 日本一楽しいゴミ拾い!』という合言葉をつけました」

●初めは違ったんですか?

「最初はめちゃめちゃ真面目にやって、どんどん人を無理やり呼んで、あんなに押し付けちゃダメだと思いながら始めたのに、実際自分が始めると、プライドだったり、見栄だったりあるのかわからないんですけど、電話して”来てよ!”とか、みんなに言って無理やり来てもらって、疲弊しちゃったんですよ、友達たちも・・・。それはいろんなボランティア団体でもあるとは思うんですけれども、そこから脱却したんですね」

(編集部注:江の島の海岸で行なっている月一回のゴミ拾いは、誰でも参加できて、現在は400人から500人規模の大イベントになっているそうです。古澤さんがおっしゃるには、ゴミ拾いに参加すると江の島の海・空・風を感じることができるし、なにより海に来ると気持ちがいい。それがいちばんの醍醐味だそうです。

ちなみに参加者のかたには、スタンプカードを配っていて、12回参加すると、ゴミ拾いの達人T シャツ! 5年がんばると、ゴミ拾い用の「ブラック・トング」がもらえるそうですよ。どんな景品なのか、「海さくら」のオフィシャルサイトを見てくださいね)

どすこいビーチクリーン!

※スタンプカードもそうなんですが、ゴミ拾いを楽しくするために、そして誰もが参加したくなるような、いろんな仕掛けをされています。特に面白いと思ったのが「どすこいビーチクリーン」! ネーミングでわかるようにお相撲さんと一緒にゴミ拾いをするんです。

お相撲さんが参加するようになったのは、古澤さんがマーケティングの仕事で、江東区にある大鵬道場・大嶽部屋に行ったのが始まり。親方にゴミ拾いの話をしたら、協力してもらえることになったとか。現在は、5つの相撲部屋に協力してもらっているそうです。

●砂浜でお相撲さんと相撲をとったりしている写真がサイトに載っていましたね。

「ピッカピカにした、要は自分たちがゴミ拾いをして、土俵というか遊ぶ場所もピッカピカにして、投げられてもいいぐらいにピッカピカにして、そこで子供たちも大人たちも現役のお相撲さんに闘いに行くわけですよね。はっけよい、のこった! って言って、ぶん投げられたりしても最高のイベントです!」

●楽しそうですね〜!

「なかなかお相撲さんと触れ合う機会はないので、一回、僕もお相撲さんのおへその中に指を突っ込んだらイソギンチャクみたいな感じだったし、なんかね、とってもいいんですよ、お相撲さんって(笑)」

●それもきれいな砂浜じゃないとできないですよね?

「その通りですね。汚くても土俵の円ふたつは絶対にきれいにすれば遊べますし、きれいにしたらやっぱり笑顔も広がりますよね。遊ぶ場所も増えるから、とてもシンプルなゴミ拾いだと思います」

●ほかにもスポーツチームと一緒にゴミ拾いをする「LEADS TO THE OCEAN」というのをやっていますよね。スポーツチームと組むのは何か意図があるんですか?

「『海さくら』を2005年に立ち上げて、拾っても拾ってもゴミがやってくるということに気づくわけですね。なんでだろうって思っていろいろ調べていったら、海ゴミの約7割、8割が川、町からやってくるってことに気づくんですね。

だから最初、ひとりでやり始めた時は、ひとりで全部拾っちゃえば、長い時間、海はきれいにできると思っていたんですけど、町がきれいになれば、逆に海がきれいになるってことがわかってきました。

でも町の人に伝えるって、ものすごく大変で、どうしたらいいかなと思っている時に、我々の本拠地、神奈川県藤沢市のチームは湘南ベルマーレなので、湘南ベルマーレの選手が『海さくら』のゴミ拾いに来てくれていたんですよ。

選手が来るから、ゴミ拾い行こうっていうのもひとつの・・・お相撲さんが来るからゴミ拾い行こう、ベルマーレの選手がいるからゴミ拾い行こうと一緒で・・・。それで当時の社長、大倉社長と、実は町からゴミがやってくるから、湘南ベルマーレのホームスタジアム、今は『レモンガススタジアム平塚』って言うんですけど、1万5千人も収容するんですよ。

そこの大画面で、海のゴミは町からやってくるっていうのを伝えさせてもらって、試合終了後にホームゲームは全部ゴミ拾いをさせてほしいと・・・それで始まったのが2015年で、今では24チームのプロスポーツチームと協同してやっています」

●あと「BLUE SANTA」というのもありました。これは何でしょうか?

「これは、つるの剛士さんとも協力して、いろいろやっているんですけれども、『海の日』というのは海の恩恵に感謝をする日ですよね。ただゴミ拾いをする、感謝するっていうのではインパクトがないので、たくさんの人に『海の日』だけでも海への思いをアクションに変えてもらえないかと思っています。

赤いサンタクロースは、クリスマスの日に白い袋から子供たちにプレゼントする、青いサンタクロースは『海の日』に白い袋にゴミを入れて、未来の子供たちのためにいい浜を作っていくというコンセプトで、これも10年ぐらいやっています」

(編集部注:スポーツチームと一緒にやるゴミ拾い「LEADS TO THE OCEAN」にはJリーグのチームはほとんど参加していて、ジェフユナイテッド市原・千葉とも一緒に活動しているそうですよ)

エノシゴくんに、ブルーマン!?

※ゴミ拾いイベントに、キャラクターが登場することがありますよね。

「そうなんです。特に10代の子供たちの、”海離れ”のデータがあるんですけれども今、海に関心がない10代の子供は4割もいるんですよ。その子たちが大きくなったら、海なんかどうでもいいやって(なると思うんです)。

僕は危機感をすごく持っていて、やっぱり自然の中で遊ぶと、怖さもありますし、感謝の気持ちもわきます。僕は子供のうちにいろんなことを体験するべきだと思っています。

子供たちにゴミ拾いがあるから来てって言っても、なかなか来てもらえないので、いろんなキャラクターを作って、子供たちに来てもらえるような、親御さんにも来てもらえるような、子供たちのために(キャラクターを)作っていますね」

●「エノシゴくん」というキャラクターもいますけれども、これはどんなキャラクターなんですか?

「これは江の島の『エノ』と、僕たちが(江の島の海に)戻したいタツノオトシゴの『シゴ』を取って、『エノシゴくん』と名付けたキャラクターの着ぐるみです。黒く汚れちゃって怒っているんですね、人間に対して。で、その着ぐるみはお腹が金色で、触ると金運が上がると、大人たちにもPRしています(笑)」

●ほかにも全身をブルーのタイツに身を包んだ「CHANGE FOR THE BLUE MAN」というキャラクターがいますけれども、これは・・・?

「これは僕なんですよ。すごく評判が悪くてですね」

●ええ〜っ!? すごく素敵です! 面白いなと思って・・・(笑)

「本当ですか・・・? コンプライアンス的にギリギリだって言われているんですけども・・・」

●リスナーさんに、写真をご覧になっていただきたいんですけれども、古澤さんだったんですね!

「そうなんですよ」

●ブルーのタイツに身を包んだブルーマンは、何をアピールするキャラクターなんですか?

「本当にこれはふざけているわけじゃなくて、”Change for the blue”と胸に書いてあるんですけれども、ゴミ拾いとか環境活動って、どうしても始めた時に、”偽善者だ”とか、”仕事じゃないの?”とか、なかなか受け入れてもらえない、今でもそうなんですけど、そんなことがあって・・・。

ゴミ拾いって誰でもできるんだよっていう、決して真面目じゃなくたっていいんだよと、思いがあればできるってことをちょっとPRしたくて、真面目な人=ゴミ拾いじゃなくても、ふざけていてもゴミ拾いはできると、いろんなやり方があるんじゃないかってことを体で表してます!」

●全身で表現されていますね!

「どうやらその趣旨がなかなか伝わらないので、聞いていただいて、ありがとうございます」

(編集部注:ほかにも「海洋戦士シーセーバー」というキャラクターがいて、スーパーヒーローとして番組を制作し、TVKで放映していたそうですよ)

※月一回のゴミ拾いで、どれくらいの量のゴミが集まりますか?

「日によって全然違うんですね。先ほど町からゴミがやってくる、川を通じたり下水道を通じたりしてやってくるんですけれども、雨が多い次の日はものすごく海岸にゴミが打ち上がります。

台風のあとなんて、拾っても拾ってもとんでもない量になりますので、基本的に日によって違うというのが正直なところですね」

●拾っても拾ってもなくならないよ~っていう、諦めに似た気持ちになったことはなかったですか?

「ないですね。絶対にきれいにしたい! という本当に夢があって、ひとりから始めて、今は『BLUE SANTA』でも全国で1万人以上やってくれるようになったりして、諦めなければ絶対にきれいにできると思っています。

本当に海はきれいなほうがいいと思うので、できる! と思ってやっています。だから一回も思ったことないです」

(編集部注:古澤さんは、町と海は川や排水溝とつながっている。排水溝は「海の入り口」だと思ってもらえたら、とおっしゃっていました)

タツノオトシゴを江の島の海に!

※ゴミ拾いのほかに「海さくら」の大きな柱として「海創造プロジェクト」というのがあります。どんなプロジェクトなのか、ご説明いただけますか?

「僕たちの目標のタツノオトシゴを(江の島の海に)戻すということにおいて、ゴミを拾っているだけだと、どうやったらタツノオトシゴが戻ってくるかってわからないじゃないですか。

本当にタツノオトシゴを戻したいと思って、いろいろ勉強していくうちに、海底に森がないとタツノオトシゴが戻ってこないということがわかったんです」

●海底に森・・・!?

「はい、ワカメとかヒジキとか、アカモクとかホンダワラとか、そういった海藻類があることを『海の森』と言っているんですね。

それがあると、まず植物性プランクトンが生まれて、動物性プランクトンが生まれて、それを食べる小さな魚が生まれて、それを食べる中くらいの魚が生まれて、それを食べる大きな魚、頂点のところにはサメとかクジラとかがいるんですね。

その生物生態系とか食物連鎖って言われているピラミッドの底辺、いちばん大事なところというか、どこも大事なんですけど、海底の森がなければ、タツノオトシゴも戻ってきませんし、その頂点にいる魚にも影響するので、海底に森を作ろうと思いました。

ここ10年ぐらいで海底の森が本当になくなったんですよ。海藻類も10年前は海岸に上がってきちゃって浜が磯臭くなったり、鎌倉とかドライヴすると、ワカメとかたくさん上がっていたんですけど、今はほぼゼロです。

実際ダイビングを僕もするんですけど、15年前ぐらい前、同じ湘南の葉山でダイビングしたら、海藻をかき分けながら水中を潜るんですよ。今ほとんどないですから・・・江の島周りなんてもう何もなくなっちゃっています」

●海底に森を作るには、どんなことが必要になってくるんですか?

「僕たちは『アマモ』という海藻を選択して、どこかから根こそぎ取ってきたら、そこがなくなっちゃうので、そこからタネを・・・タネと根から育つのがアマモなんですよ。そのタネをもらってきて、ちょっとだけお借りしてきて、それを水槽で育てて、大きくなったらダイバーと一緒に植えるという作業を繰り返しています」

●もともとは江の島の海にタツノオトシゴはいたんですか?

「いたんです! 本当にいたんです! 海底に森を作る時にダイバーさんと潜っていると『ハナタツ』という、タツノオトシゴとほぼ見かけは一緒なんですけど、見つけました」

●ご覧になったこともあるんですね!

「あります! 葉山にはいます。江の島の住民のかたたちも、“昔は泳いでいたら見られたよ“っていうこともいろいろ調査して・・・もちろんいたから、それを戻すということですね」

●専門のかたがたにも協力してもらって、海底に森を作ろうっていうことをやっていらっしゃるんですよね?

「そうなんです。海底に手を入れるというのはものすごくデリケートで、何か変なことをしてしまって駄目にしちゃいやなので、神奈川県水産技術センターの工藤孝浩さんという、さかなクンの師匠だったり、いろんな人に協力していただいて慎重にやっています」

(編集部注:アマモを植えているのは、もともと藻場があったエリアで、江の島の裏側、稚児ケ淵(ちごがふち)あたりだそうです。

現在、五代目のアマモを植えてあるそうですが、ヘドロが堆積していて思うように増えていかないとか。海底の土の改善ができれば、一気に増える可能性もあるとのことです)

海が大ピンチ! みんなで一緒にきれいに!

※古澤さんが「海さくら」を立ち上げて、20年が経ちました。振り返ってみて、どんな思いがありますか?

「もうね、あっという間っていう感じで、もう20年経ったんだっていうのが正直なところと、結果が出ていないので悔しい思いと、本当に(江の島を)きれいに絶対したいので頑張っていきたいなって思っています」

●20年が経って本も出版されたんですよね?

「はい、しました!」

●『目指せ! 日本一楽しいゴミ拾い! 行動力が海を変える 20年の軌跡』という本ですけれども、これはどんな内容なんですか?

「今『海さくら』のホームページを見たかたは、たぶん(これまでの活動が)順風満帆で、たくさんのスポンサーがついてっていうふうに思われがちなんですけど、そんなことないよと・・・ひとつひとつやって失敗してきて今があるっていったところと、これを読むと、海の現状がちょっとわかってくるような本になっています」

●今後のゴミ拾いで、また何か新しい仕掛けとか考えていらっしゃいますか?

「あまり考えていないんですね(笑)。誠実にしっかりやっていきたいと思っています」

●今後、特に力を入れていきたい活動はありますか?

「やっぱり二本柱の一本『海底に森を作る』というところで、今、土壌改善に燃えています」

●改めて「海さくら」の活動を通して、どんなことを伝えていきたいですか?

「とにかく海が大ピンチだと思っています。一瞬きれいに見える浜でも膝をつくとプラスチックだらけ、やっぱりゴミがある海が当たり前と思っちゃいがちなんで、いやそんなことないと。

自分の町にある浜にゴミがなくなってきれいになったら、魚もやってくるし、そういうのを子供たちと一緒に見たり、恋人と見たり・・・おじいちゃん、おばあちゃんになって見たら、絶対幸せだと、絶対はないけど、いいと思うんですよ。

それは力を合わせれば、町からゴミをなくしていけば、絶対できるので、やりましょう! っていうか、ワクワクの海を、ひとりじゃ無理なので、みなさんと、できると思えば、できるので、一緒にやりたいなと思います」

☆この他のシリーズ「SDGs〜私たちの未来」もご覧ください。

INFORMATION

次回のゴミ拾いイベントは、11月15日(土)の予定です。今回はスクーバダイビングの団体PADIとの対談や、海岸で拾ったプラスチックでアート作品を作るワークショップなどが予定されているそうです。参加ご希望の方は、事前に「海さくら」のオフィシャルサイトからお申し込みください。参加は無料です。

『目指せ!日本一楽しいゴミ拾い! 行動力が海を変える 20年の軌跡』

「海さくら」の発足から20年の節目に出版した本は、古澤さんの情熱と挑戦と、20年の奮闘ぶりが手に取るようにわかる力作です。ぜひ読んでください。

「はるかぜ書房」から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎はるかぜ書房:https://harukazeshobo.com/2025/09/01/

「海さくら」の活動についてはぜひオフィシャルサイトを見てください。いろんな活動をされていて、きっと驚くと思いますよ。

◎海さくら:https://umisakura.com/

2025/10/19 UP!

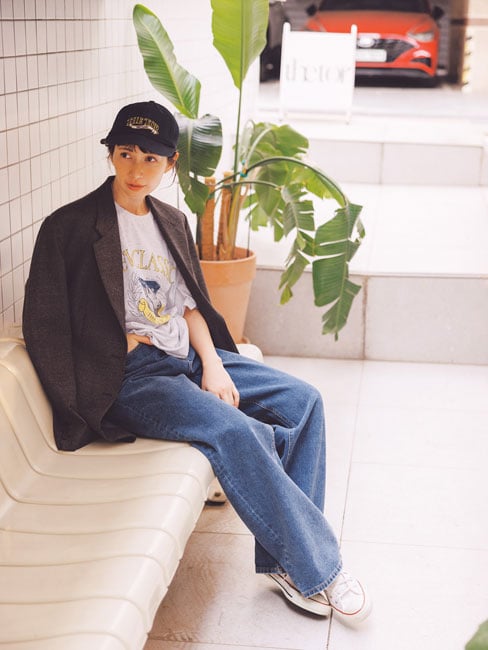

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、モデルのkazumiさんです。

ファッションモデルとして活躍中のkazumiさんは旅が大好きで、旅先で撮った写真をSNSで発信。また、ナチュラルなライフ・スタイルも注目され、フォロワー数が10万人を超えるほどの大人気なんです。

kazumiさんは奈良県出身。もともと旅好きで、気づいたら休みのたびに旅行に行っていたそうです。国内では温泉地や神社仏閣巡り、海外はここ数年、韓国にハマっていて、月に一度は出かけているそうですよ。

ちなみに初めての海外はグアム。学生時代にモデルのお仕事として、CM撮影のために行ったとか。同じ国に行くことも多くあるそうで、これまでにプライベートを含め、20カ国くらいを旅したそうです。

そんなkazumiさんが先頃、大好きな韓国のガイドブック『わたしの週末ソウル』を出されました。

きょうは韓国ソウルのお話はもちろん、今年、プライベートで出かけたインドやメキシコでのアクティヴィティ体験のことなどうかがいます。

☆写真協力:『わたしの週末ソウル』宝島社

『リンネル』宝島社

旅先の情報はガイドブックで収集!?

※韓国ソウルのお話の前に、kazumiさん流の旅のスタイル的なことからうかがっていきましょう。プライベートな旅の場合、どこに行くのか、決め手になることはどんなことですか?

「決め手は・・・ひとりで行く時は、近場の台湾だったり韓国だったりするんですけれども、プライベートだと夫と行くことがいちばん多いので、ふたりともちょこちょこ海外には行くので、ふたりとも行ったことがない国を、ここ数年は探すようにしていて、去年はインドに行ったりとかしています」

●旅先の情報は、どうやって調べるんですか?

「ガイドブックが好きなので、ガイドブックを読むこともありますし、SNSをたくさん見て、そこから行きたいところをピックアップしたりですとか・・・。YouTubeも見ますし、情報収集はすごくするほうなので、事前に下調べはたくさんしてから旅に出かけることが多いです」

●旅先でのスケジュールも、きっちり決めてから行く感じですか?

「ひとりの時はすごく効率よく回りたいなと思うので、きっちりスケジュールを決めていくことが多いんですね。友人とだったり夫婦の旅は、割とゆったりでもいいのかなと思うので、決めては行くんですけど、ゆとりあるスケジュールで動いたりですとか、何もせずにホテルでのんびり過ごしたりみたいなこともあります」

●旅先で必ずやることはありますか?

「旅先で必ずやることは、ローカルフードを食べに行くことですね。ご飯を食べるのがすごく好きなので、少しいいお店に行くのも好きですし、地元の人が通うようなお店に行くのも好きなので、探して行くことが多いです」

●今まで食べたローカルフードの中で、いちばん美味しかったものは何ですか?

「いちばんって言うとすごく迷うんですけれども・・・近々だと去年、インドで食べたカレーはすごく美味しかったです!」

●本場のカレー!

「はい! とっても暑かったので、すごく汗もかいていますし、香辛料のあるちょっとピリッと辛いものだったりとか、刺激的なものを食べた瞬間にすごく生き返った感じがしました。

あとローカルフードではないですけれども、すごく暑かったので、その時飲んだコーラも美味しく感じて(笑)・・・っていうのが思い出にありますね」

旅のファッションは、その土地の「色」!?

※去年はインド、今年はメキシコの高級リゾート地、ロスカボスへ行かれたそうですね。

インドでは民族衣装を着ている写真もSNSで拝見しました。インドは気温や湿度が高い場所だと思いますが、実際にインドの民族衣装を着て、どうでしたか?

「すごく可愛いんですけれども、インドの気候に慣れていないので、日本よりはるかに暑くて、すごく汗だくになっちゃいました」

●やはりモデルという職業柄、着こなしにもこだわりがあるんじゃないですか?

「そうですね。旅のファッションにはこだわりがあって、事前に行く場所を調べて、その土地その土地に合ったお洋服を選んで着ていくことが多いんですね。

民族衣装もそれの延長というか、せっかく現地に行ったなら、民族のその土地ゆかりのあるお洋服を着たいな~と思って、民族衣装を着るのが最近ちょっとした趣味になりつつあります」

●土地に合ったファッションをするというのは、具体的に選ぶポイントはどんなところになるんですか?

「まず、行く場所にどういう建造物があるのかを調べて、その色合いとかを見ます。写真は必ず思い出として(残すために)撮るなっていうのは思っていますし、仕事柄、写真を撮る機会もすごく多いので、そこの土地に合った色合いであったり、TPOに合わせたファッションを選ぶようにしています。

土地によっては、肌を見せたりしてはダメなところもありますし、それも事前に調べたりとか、気温も調べたりとかして行きますね」

好奇心旺盛、何にでもチャレンジ

※kazumiさんが今年行ったメキシコの高級リゾート地、ロスカボス。その印象は、治安もよく、街もきれいで、夢のような場所だったそうですよ。

ロスカボスではクルーズ船に乗ったそうですね。

「クジラを見に行くホエール・ウォッチング・ツアーがあって、クルーズ船というか、比較的コンパクトな船ではあるんですけれども、それに乗ってクジラを見に行きました。

ロスカボスはクジラの遭遇率が96%を超えるぐらいの確率なんですね。なので、それを目的に観光に来られるかたもいらっしゃるくらいなんですけれども、そこでクジラを見たことはすごく感動しましたね。

想像以上に近い場所でクジラを見られるんですね。なので、すごく迫力も満点でしたし、クジラがジャンプして、また海に潜っていく姿だったりですとか・・・ロスカボスは親子の、大きいクジラと子供のクジラが泳いでいるのも見られたので、すごく神秘的な感じがしました」

●乗馬にもチャレンジされていましたよね?

「はい!」

●乗馬は結構されるんですか?

「そんなに頻繁にというわけではないんですけれども・・・。メキシコの地で初乗馬というわけではなくて、もともと高校時代の友人が馬の競技の選手をやっていたっていうのもあって、割と学生の頃から馬に乗る機会はちょこちょこありました。馬がすごく好きなので、またメキシコの地でも乗られて嬉しいなと思っています」

●旅先ではいろんなことにチャレンジされている印象があるんですけど、いかがですか?

「割と好奇心が旺盛な性格なので、何でもチャレンジするほうです。アクティヴィティもそうですし、食べたことないものも、とりあえず食べてみようかなみたいな感じで、ちょっと軽い感じで何にでもチャレンジします。

ダイビングをやったりですとか、気球に乗ったりパラグライダーをやったりとか、できるアクティヴィティは可能な限り挑戦するタイプですね」

●ダイビングは「海」で、気球は「空」ですけれども、どんなことを感じられましたか?

「そうですね・・・どちらも言えることなんですけれども、海は静かで穏やかで広~い世界が広がっていて、空も広大な景色が広がっていて・・・自分が小さいというか、悩みとかもあまり気にしなくていいな~って、いつもアクティヴィティを体験すると、悩んでいることとか、そんな大したことないな~っていうふうに思ってしまいます(笑)」

韓国は行くたびに発見、刺激的!

※ここからはkazumiさんが先頃、出されたガイドブック『わたしの週末ソウル』についてお話をうかがっていきます。この本はひとことでいうと、どんなガイドブックなんですか?

「韓国のソウルをメインに今回、ガイドブックを作らせていただきました。すぐに韓国に行く予定はないよというかただったり、行ったことないよっていうかたもいらっしゃるかなと思ったので、日本でも楽しめる内容にしています。

雑誌『リンネル』で『kazumiが学ぶ、ときめきの韓国』という連載を1年間やらせていただいていたんですけれども、そこでは日本にいながら、韓国料理だったり、韓国のお菓子のレシピだったりとかを学んだりする機会があったので、それを再編集して載せていたりもします。なので、韓国だけじゃなくて日本でも楽しめる内容になったかなと思っております」

●食、ファッション、美容、カルチャー、それから韓国料理のレシピまで載っていますけれども、コンセプトと言うとどんな感じになっていますか?

「コンセプトは・・・私が本当に行って良かったというところだけを厳選して載せています。私が大切な家族や友人たちを連れていくなら、どこに行きたいかっていう視点で、本当にお勧めだけを載せた厳選のガイドブックにしています」

●本の最初に子供の頃、ガイドブックを見ながら旅のしおりを作るのが好きだったと書かれていました。kazumiさんの原点が込められたような本ですよね。

「そうですね。夢が形になった本と言いますか、私のやりたいことを全部詰め込められたので、今回すごく満足の仕上がりになっています」

●料理研究家の「コウケンテツさんに学ぶ家庭料理」というページもありました。「キムチスンドゥブチゲ」が美味しそうでした!

「あっ、よかったです! すごく美味しいですけれども、コウケンテツさんのレシピは比較的簡単にとり入れやすくて、作りやすいレシピが多いんですね。YouTubeでも美味しいご飯のレシピをたくさん紹介されています。

この本に載っているレシピも、家にあるようなもの、スーパーで買えるようなもので、すぐに韓国料理を楽しめるレシピを今回教えていただいたので、そちらもぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思っております」

●今回のガイドブックには、スケジュール別モデルコースというのが載っていて、弾丸24時間帰国とか、1泊2日、2泊3日とか、いろんなモデルコースが載っていました。弾丸24時間っていうのもできちゃうんですね!

「そうなんですよね。深夜の便で発っていただいて早朝に着くようにしていただけると、弾丸24時間で帰って来られるというモデルコースも、この本ではたっぷり紹介しております。

私がこの『わたしの週末ソウル』の撮影に行った後に、実際に追加で、自分で体験してきて、無理なく回れるかを確認してきたコースを載せております。そちらもぜひ本でチェックしていただけたら、その通りに行ったら24時間でも大満足していただけるんじゃないかなと思っております」

●kazumiさんを惹きつける韓国の魅力をひとつ挙げるとしたら、どんなことがありますかね?

「そうですね・・・韓国は行くたびに新たな発見があるんですね。というのも、韓国は割と流行りの移り変わりが激しいので、半年行かないだけで、その土地が全然違う様子になっていたりですとか、すごく人気店だったのがもう閉店していたりとか・・・。

逆に新しいホットスポットができていたり、行くたびにすごく刺激的で、行っても行っても、また次の新しいものに出会えるので、新たな発見があって飽きないところかなと思っております」

新たな自分を発見できる時間

※kazumiさんが旅先で心が躍るのは、どんな時ですか?

「見たことのない景色だったりとか、食べたことのないご飯、あとは人に出会った時はワクワクしますね!」

●今でも忘れられない風景はありますか?

「雑誌『リンネル』の撮影でニュージーランドに行ったことがあるんですけれども、『テカポ』という、星空がすごくきれいに見える地域があって、そこで見た星空は、今まで見た中でいちばん美しいなと思って、本当に感動したので忘れられない風景になっています」

●いろんな国を旅されていますけれども、逆に日本の良さを感じたことはありますか?

「帰国すると、日本の良さをやはり感じます。海外はすごく好きで、“いつか少し住んでみたいな~“とか淡い夢もあったりもするんですけれども、やはり帰国すると日本はトイレも綺麗ですし、道も綺麗ですし、人も親切ですよね。

あと、特にご飯がやっぱり美味しいというか口には合うので、帰ってからご飯とお味噌汁と納豆を食べると、すごく生き返る感じがして体に染み渡るなと思って、そこで日本の良さをいつも感じます」

●旅を経験していく中で、ご自身の日々の生活で何か変化ってありました?

「そうですね・・・どんどん身軽になってきているような気はします。なんだろう・・・韓国に行くようになって特にそうですけれども、韓国は海外とは言え、大阪に行くような感覚だったり、福岡に行くような感じで、私はふらりと24時間日帰りで行くことも多いので、旅をしているとそんな感じですぐにアクティヴになるというか・・・」

●では、kazumiさんにとって「旅」とは?

「新たな自分を発見できる時間かなと私は思っています。仕事でもプライベートでもやはり旅に出ると、どんどん興味が湧いてきて、やりたいことも、“もうちょっとこういうのもしたいな~”とか、どんどん好きが増えていく感じがするので、楽しいですし、人生が豊かになっていくなっていう気がします。なので、旅はすごく好きですね」

INFORMATION

kazumiさんの新しい本をぜひ読んでください。最新の 食やファッション、美容やカルチャーの情報、そして韓国料理のレシピなど、韓国が大好きなkazumiさんの「好き」がいっぱい詰まったガイドブックです。写真が豊富に載っていて、見ているだけでソウルを旅しているような気分になりますよ。実際にkazumiさんが検証した、おすすめモデルコースもたっぷり! 宝島社から絶賛発売中です。詳しくは出版社のサイトをご覧ください。

◎宝島社:https://tkj.jp/book/?cd=TD068477

kazumiさんのインスタグラムやYouTubeチャンネル「kazumi room 」もぜひ見てくださいね。

◎Instagram:https://www.instagram.com/kazumi0728/?hl=ja

◎YouTubeチャンネル「kazumi room 」 :https://www.youtube.com/c/kazumiroom

2025/10/12 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、庭師の「山下力人(やました・りきと)」さんです。

山下さんは1977年生まれ、東京都八王子市出身。お母さんの実家、東京都檜原村での 自然との触れ合いが、植物を愛おしく思う気持ちを育み、小学生の頃にテレビ番組で見た 庭師の半纏(はんてん)姿に憧れ、庭師の道へ。

高校生の時から造園会社でアルバイトを始め、卒業後にそのまま就職。剪定の技術などは、師匠のやり方を見て学んだそうです。

そして12年修行して独立し、ひとり親方、いわゆる個人事業主として、庭師の仕事に打ち込んだそうです。ちなみに、庭師には造園技能士や造園施工管理技士という資格があるそうです。

日々仕事として、樹木と向き合っている山下さんは植物のリユースと言える「植木の里親」という活動を行なっていて、多くのメディアで紹介されたり、また、さまざまな賞を受賞するなど、大変注目されています。

きょうは、そんな山下さんに「植木の里親」を始めたきっかけや植木を保管する「もらえる植物園」、そして樹木と対話する庭師の思いなどうかがいます。

☆写真協力:やましたグリーン

人と植物が親友に!

※ひとり親方としての活動のあと、2012年に地元八王子に株式会社「やましたグリーン」を設立されました。会社を立ち上げたのは、どうしてなんですか?

「個人で2008年から約4年間(庭師を)やっていたんですけど、2012年に伐採作業をしていた時に大木の下敷きになって、頸椎を骨折する大怪我をしてしまったんですね。半年間の入院中に、いろいろなことを考えて、そこで考え方を改めて、初心に戻って、もっとお客さんに思いを伝えられるようなことをやっていきたいと、思い切って会社にしました。

入院している間に造園の資格より上位の造園施工管理の一級を取ったりとか、個人から法人にするための勉強をして、退院してからすぐ法人にしました」

●「やましたグリーン」の業務は、いわゆる造園業っていうことになるんですよね?

「そうですね。やましたグリーンは造園会社ですね」

●「やましたグリーン」のテーマみたいなものってあるんですか?

「テーマは『人と植物が親友になれるように』って、みんなに言っているんですけど、その中でもやっぱり庭師っていう職業を子供たちが憧れる職業NO,1にするっていうテーマを持って日々活動を行なっています。

半纏を着て仕事をして、僕自身が半纏姿の庭師さんに憧れたので、半纏を着て庭師が働く姿も庭の景色の一部だっていうことをみんなには言っています。剪定したりとか植物と関わっている時も、カッコよくあろうっていうことを意識してやっていますね」

●「やましたグリーン」のサイトを見ると山下さんの写真が載っています。背中に猫の絵が書かれていましたけれども、これはロゴですよね? なぜ猫をモチーフにしようと思われたんですか?

「庭師さんの半纏ってだいたい家紋を入れるんですね。家紋になると子供たちにとっては、少しわかりづらいマークになってしまうので、子供たちが見た時に、すごくキャッチーなマークにしたいな~と思って、猫を選んで猫を背中に背負っていますね。

●猫がお好きなんですか?

「そういうわけじゃないんですけど、やっぱり日本庭園には猫が似合うなと思って猫にしました」

(編集部注:半纏の背中に猫のロゴマーク、どんなマークなのか、ぜひ「やましたグリーン」のサイトを見てください。ちなみに猫の名前は「ベスティ」、これは「親友」という意味があるそうです。

「やましたグリーン」の社員は現在10人、事務担当のおひとりを除いて、みんな職人さんだそうですよ)

☆「やましたグリーン」:https://www.yamashitagreen.com

※庭師のかたの1日のスケジュールは、どんな感じなんですか?

「朝、まずトラックに道具を積み込んで、お客さんの家に行って、たとえば剪定の作業をするんですね。枝葉が伸びた庭木の剪定作業を行なって、まあ10時ぐらいになるとだいたいお客さんがお茶を出してくれます。

そこで一緒にお茶を飲みながら庭木について話をしたりして、その後、午前中いっぱい仕事をしてお昼休み挟んで、午後の3時にもう一回お茶を出してくれるタイミングっていうのがあるんですね。

午後3時にお茶を飲みながら、お客さんとまた話をして、夕方5時ぐらいになったら仕事を終えて会社に帰ってくるっていうのが、だいたいのルーティンですね。

●お客さんとの会話も大事な時間になりそうですね。

「そうですね。お客さんの要望とか、植木に対する思いとか、ヒアリングしながら、それに見合ったような剪定の方法をやるとか、すごく大事な時間ですね」

「庭じまい」〜家族のストーリー

※山下さんが取り組んでいる「植木の里親」について教えてください。今回、初めて「植木の里親」という活動を知りました。具体的にはどんな活動なんですか?

「造園業界では、庭を新しく造るというお客さんがだんだんと減っているんですね。逆に庭木がある庭を駐車場にしたり、駐輪場にしたりと、いわゆる『庭じまい』と呼ばれる、庭をどんどん解体していくようなことが広まっています。

私たちも庭じまいの仕事を受けていたんですけど、そんな中でお客さんが“本当はこの植木は伐採したくないのよね”というふうにおっしゃったんですね。

“どうしてですか?”って聞いたら、“実は家族がとっても大事にしていた植木だから伐採しないで、何とか生かしてあげたいんだけど、しょうがないわよね“と言われたんです。

それだったら“私たちが生かしたまま移植して育てますよ”と言ったのを皮切りに、植木を引き取っていきました。その引き取った植木を育ててくれる里親さんを探していくっていうのが、この事業の内容ですね」

●庭木にはその家庭ごとのストーリーがありますよね。

「そうですね。みなさん、お話を聞いていると、“もう亡くなったおばあちゃんと一緒に梅を収穫して梅ジュースを作ってもらったんだ“とか、”毎年この花が咲いた時に家族みんなで写真を撮ったんだ“みたいな、本当にたくさんのストーリーがありますね」

●植木のリユースみたいな感じですかね?

「そうですね。わかりやすくいうと植木のリユースになりますね」

●うちの庭木を引き取って欲しいっていう依頼は多くなりましたか?

「はい、かなり多くなりましたね。この事業を始めたのが2012年なんですけど、その時に比べると、もう本当に何十倍っていう数の問い合わせが来ています」

●そうなんですね。ちなみに月何件ぐらいの依頼がありますか?

「月でいうと・・・実行されるのが6件、7件ぐらいの引き取りを行なっています」

●無料で引き取るんですか?

「引き取る時にかかる職人の労務費だったりとか、運賃をいただいているっていう形です」

面会は「もらえる植物園」

※引き取った樹木はどこに保管しておくんですか?

「会社の前に『もらえる植物園』って呼んでいる植木の管理地があるんですね。そこに置いて植木を管理しています」

●その「もらえる植物園」は「やましたグリーン」の中にあるんですか?

「はい」

●敷地ってどれぐらいの広さなんですか?

「敷地は約2000坪です」

●誰でも入れるんですか?

「そうですね。開放していて、“誰でもいつでも来て、お散歩してください”っていふうにしているので、そこで気に入った植物があれば、里親になれるっていう仕組みですね」

●樹木の種類はいろいろあると思うんですけれども、現在は何本ぐらいの樹木を預かっているんですか?

「今は500本ぐらいの樹木を預かっています」

●どんな樹木でも預かるんですか?

「はい。どんな樹木でも樹種を問わずに預かっています」

●断るケースとかはないんですか?

「断るケースはないですね」

●今、預かっている樹木は具体的にいうと、どんな種類の木があるんですか?

「やっぱり花が咲いたりとか、実がなるものが結構多くて、梅、桜、柿とか、あとみかんとか、そんなものが多いですかね。松も多いですね」

●里親をネットで募ったりとかされるんですか?

「はい、ホームページで発信して、ネット上から問い合わせをいただくこともあるんですけど、最終的に里親になってもらう時は、実際に見に来ていただいて、大きさとかをちゃんと見てもらってから、里親になってもらうっていう仕組みにしています」

●実際、見てもらって里親になりますって決まったら、その後の流れはどうなるんですか?

「その後の流れは(樹木を)植える場所まで私たちが運搬して植栽する。その時にかかる運搬費と労務費をいただくという形になりますね」

●そうなんですね。植栽までしてくださるんですね。里親になるかたに、もとの持ち主のストーリーや、思いというのをお話しされるんですか?

「聞かれればお伝えしていますね。こんな場所で育っていましたとか・・・」

(編集部注:山下さんは「植木の里親」を広めるために、定期的に「もらえる植物園」で剪定教室、枝を使ったクラフトやドライフラワーづくりのワークショップなどを開催しています。

また、山下さんの活動を知った小中学校から、SDGs授業の講師を依頼され、「植木の里親」活動が事業としても成り立っていることなどを説明するそうです。生徒さんは樹木を生かすために、別の場所に移植できることを知って、驚きの表情を見せることもあるとか)

お客さんを笑顔に!

※庭師としてのキャリアは30年以上になるかと思いますが、日々樹木と向き合って、どんなことを感じますか?

「樹木と向き合っていると、30年間いろんな樹木の状態を見たりとかしていると、人間の言葉はしゃべらないけど、彼らは彼らなりに葉っぱの色を変化させたりとか、幹の水分量が変わったりとか、彼らなりに話しているなっていうのは、なんとなくわかる感じがするんですよね。その辺を見ていると、やっぱり生きているんだな~っていう感じはしますね」

●親友にっていうことですよね。

「そうですね。やっぱり同じ地球で生きる仲間、そして私たち人間が生きる上でなくてはならない存在なので、こちらから歩み寄ってどんどん親友になっていきたいと思っていますね」

●樹木と対話するような仕事だと思うんですけれども、どんなこと望んでいるのかって、どういうふうにしたらわかるんですか?

「やっぱりよく見てあげることですよね。さっきも言った通り、人間の言葉をぺらぺらとしゃべってくれれば、すごくわかりやすいんですけど、それができないので、葉っぱの様子とか幹のしなり具合とかをよ~く見ていると、何かわかってくることがあるんですよね。そのあたりをよく見ていると、なんとなく対話ができるのかな~っていう気はしますね」

●どんな時にやりがいとか幸せを感じますか?

「やっぱりこれまでやってきた『庭じまい』の仕事とかは、植木を処分することでお客さんが悲しい状態になって、仕事が終わるっていうことが多かったんですよね。だけど、この『植木の里親』っていう仕事にチェンジしたことで、お客さんは植物を手放ことは同じだけど、笑顔になってくれたんですよね。

お客さんが笑顔になる時がすごく大好きで、里親さんが見つかった時も育てていたかたに写真を送ったり、手紙を送ったりするんですね。“これからはこんなところで育ちますよ!”みたいな、その時にまたすごく喜んでくれて、お礼言ってくれたりとか手紙を返してくれたりするので、そんな時にすごく喜びを感じますね」

●自分のもとでは育てられなくても、どこかでまた輝いてくれているって思うと、もとの持ち主さんたちも嬉しいですよね。

「そうですね。そこで命が終わるんじゃなくて、次の場所でセカンドライフを送ってくれている。それがたとえば保育園に植えられて、子供たちが楽しんでくれる木になったとか、そんなことが起こったりすると、すごくやりがいを感じて嬉しくなりますね」

サステナブル・ガーデン!?

※今後、チャレンジしてみたいことがあったら、教えてください。

「この取り組みをやっているのがあまりいないので、全国的に協力してくれる会社とかを広めていって、全国どこでも手軽に利用できるような仕組みにしていきたいなと思っています」

●サステナブルなお庭というお話も聞いたんですけれども、具体的にどんなお庭なんでしょうか?

「やっぱり庭木って成長するものなので、その管理が大変だから、庭じまいをするっていうかたが一定数いらっしゃるんですよね。

そんなかたに対してのご提案として、庭木全部をなくすんじゃなくて、自分たちで管理できる本数を残して、あとは私たちが引き取って、こちらで里親を見つけるので全部、庭を潰してしまうんじゃなくて、庭のボリューム感を減らして維持していきましょうっていうのが、この『サステナブル・ガーデン』のコンセプトなんですね。

それによって、今まで10本あったから毎年管理が大変だったけど、2本ぐらいだったら自分でちょっと剪定に挑戦してみようかなっていうかたも中にはいらっしゃます。そういった、庭という形を縮小させて持続させていこうっていうのが、このサステナブル・ガーデンの趣旨ですね」

●では最後に「植木の里親」活動を通して、どんなことをいちばん伝えたいですか?

「『植木の里親』活動を知らなかったことで、自分とか自分の家族が大事にしていた植木を伐採しちゃったりすると、罪悪感が残ってしまったりすると思うので、植木を生かす選択肢が今はあるんだっていうことを伝えていきたいですね」

(編集部注:山下さんは、女性の職人さんをもっと増やしたいという思いもあって、「やましたグリーン」には、現在2名の庭師がいらっしゃいます。山下さんがおっしゃるには、女性は仕事がきめ細やかだし、お客さんとの対話も上手で、すごく助かるし、活躍してくれているとのことでした)

INFORMATION

山下さんが取り組んでいる「植木の里親」にぜひご注目ください。ご自宅の樹木の処分をお考えのかた、伐採する前に一度「やましたグリーン」にご相談されてみてはいかがでしょうか。

また、「やましたグリーン」が預かっている樹木を引き取ってもいいというかた、「もらえる植物園」のサイトに、いろんな樹木の写真がアップされていますので、ぜひ見てください。

◎「やましたグリーン」:https://www.yamashitagreen.com

「やましたグリーン」では「植木の里親」活動をさらに進めるために、現在、新たにクレーン車を導入するための資金を、クラウドファンディングで募っています。

いまある1台のクレーン車では、1日に対応できる件数に限りがあるため、引き取り依頼があってもお受けできないことがあるそうです。ぜひご支援ください。詳しくは専用サイトをご覧ください。

◎クラウドファンディング専用サイト:https://camp-fire.jp/projects/836485/view

2025/10/5 UP!

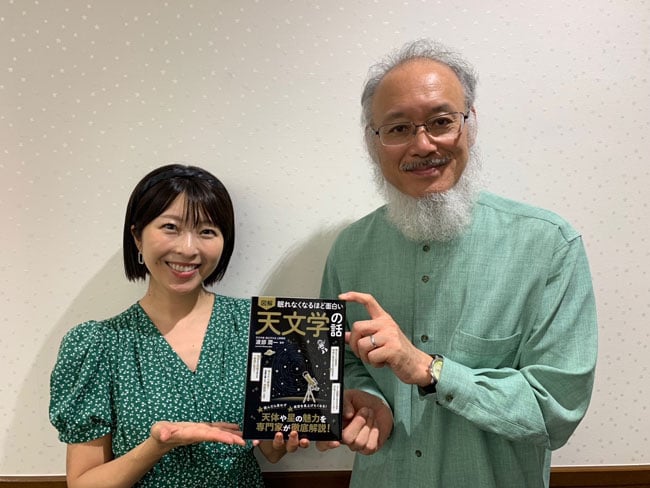

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、天文学者の「渡部潤一(わたなべ・じゅんいち)」さんです。

渡部さんは1960年、福島県生まれ。東京大学理学部から大学院を経て、理学博士に。専門は太陽系天文学で彗星や流星、小惑星などの観測や研究を行なっていらっしゃいます。

国立天文台・上席教授でもいらっしゃる渡部さんは、国際的に活躍されている天文学者のおひとりで、天文に関する本も数多く出していらっしゃいます。

先頃出版された『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』という本の監修もされたということで、渡部さんがいらっしゃる国立天文台・三鷹キャンパスを訪ね、宇宙や星の不思議、そして今年から来年にかけての注目すべき天体ショーのことなど、いろいろお話をうかがってきましたので、きょうはその時の模様をお届けします。

1972年10月8日、ジャコビニ流星群

※まずは、渡部さんのプロフィール的なお話から・・・子供の頃から、将来は天文学者になろうと思っていたのか、お聞きしました。

「小学生の時代はほとんど理科少年だったので、天文に限らず、石ころを集めたり虫を採ったり植物を採取したり、ラジオの工作をしたりっていうのを手広くやっていましたね。

宇宙時代ってこともあって、アポロの月着陸もありましたので、だんだん天文に寄っていったんですよね。決定的だったのは1972年の10月8日の夜『ジャコビニ流星群』が大出現するという予報があったんですよ。1時間に10万個100万個っていう流れ星が流れるっていう、こんなことは滅多にないので、理科少年みんなで観測しよう!と学校の校庭に集まって、夜通し流れ星を待っていたんですよね。

ところが、ひとつも出なかったんですよ・・・。ものすごくがっかりしたんですけど、逆にすごく面白いと思ったんです。何が面白いかって、専門家の先生がたがたくさん(流れ星が)出るって言ったのに出ないってことは、まだわからないことがあるってことがわかったんですよ。

流れ星って30分、空を見上げてりゃ、きょうは多い少ないって小学生でもわかるんですね。肉眼で観察するわけですから、望遠鏡なんかいりませんからね。これは自分でもフロンティアに立てると思ったんですね。

わかってないんだから、専門家の先生がきょうは出ないって言った日にたくさん出る可能性もあるわけですよ。それを監視しなきゃと思って、天文学者になろうと思ったんですね」

●わからないことが多いからワクワクしますよね。

「そうですね。自分がそれに貢献できると思ったんですね。ほとんど毎晩のように晴れれば、流れ星を数えていましたね」

●天文について、しっかりと学ぶようになったのは、大学に進学されてからになりますか?

「そうですね。やはり専門的に学ぶ場所が当時は少なかったですね。いわゆる帝国大学ぐらいしかなかったので、そういう場所に入ろうと思って、私の場合は東京大学を選んで、理学部の天文学科で専門的に学ぶようになりましたね」

●天文学といっても幅が広いと思うんですけれども、いろいろなジャンルがあるんですよね?

「そうですね。天体ごとに研究が分かれていますし、また光で見る研究者、紫外線やX線で見る研究者、電波で見る研究者と波長ごとにも分かれています。さらに実験で宇宙を問い直して謎解きをする、それからコンピューターを使って理論的に宇宙の謎を解こうとしているっていう、そういういろんな手法があります。

私の場合は光で流れ星をもともと見ていましたので、光でほうき星や流れ星といった太陽系の小天体を探っています」

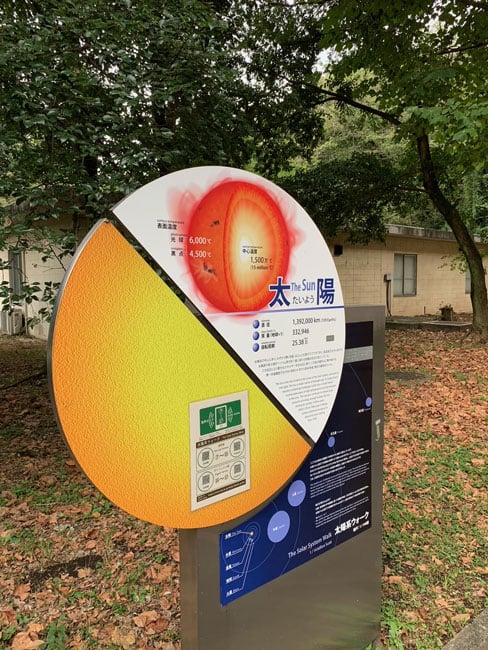

(編集部注:国立天文台は「自然科学研究機構」という法人で、国内外に観測や研究のための施設があります。

海外ですと、ハワイ島マウナケア山頂にある「すばる望遠鏡」や、南米チリのアタカマ砂漠に設置された「アルマ」という電波望遠鏡、この建設・運用は国際共同プロジェクトです。

国内ですと、長野県野辺山や岡山、石垣島や小笠原のほか、以前この番組に出演してくださった、ブラックホールの研究者「本間希樹(ほんま・まれき)」さんが所長を務める岩手県「水沢VLBI観測所」などがあります。

今回、私たち取材班がお邪魔した三鷹キャンパスは国立天文台の本部で、国内外にある観測施設のまとめや天文学の研究、新しい観測装置の開発、そして大学院生の教育などを行なっています。

一般のかたが見学できるということで、私たちは歴史を感じる「50センチ公開望遠鏡」や、日本最大の口径65センチの屈折望遠鏡がある「天文台歴史館」などを見学させていただきました)

スーパームーンは目の錯覚!?

※ここからは、渡部さんが監修された新しい本『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』を参考にお話をうかがっていきます。

私たちの身近な天体といえば、「月」だと思います。先月9月には「皆既月食」が話題になりました。11月には大きな満月が見られると聞いたんですが、これはどういうことなんですか?

「お月様というのは地球の周りをまわっているんですが、実は完全な円軌道でまわっているわけではなくて、少し歪んでいるんですね。そのために地球に近づく時と遠ざかる時があるんです。

平均して38万キロぐらいなんですが、36万キロぐらいまで近づくこともあれば40万キロを超えることもあって、大体1割ぐらい距離が違うんですよ。

そうすると、ちゃんと測ったり写真を撮ったりすると、1割ほど大きさが違って見えるんですね。11月の満月というのは、ちょうど地球に近い時に起きますので、それで1割ほど月が大きく見えますよという、いわゆる“スーパームーン”と呼ばれているんですけれどね」

●肉眼で見ても、ちょっと大きいなっていうのはわかりますか?

「それはわかりません。わからないです(笑)。それは比較しないと、やっぱり人間ってわからないんですよね。

お月様って、みなさん大きいな~大きいな~って思われるかもしれないですけど、実は5円玉を手に取って手を伸ばして、その5円玉の穴に入るぐらい小さいんです。

周りが暗かったりするので、とっても大きく錯覚しているだけで、人間の目ってものすごく錯覚を起こしやすいので、どうしてもスーパームーンだって言うと、みなさん、“あ~、きょうは確かに大きい!”っておっしゃるんですけど、わかっているはずがないんですね(笑)」

●そうなんですね(笑)。

「しかも地平線に(月が)ある時は大きく見えますよね。でも空の高いところにあると、月ってちっちゃく見えるんですよね。これも錯覚なんです。しかも理由がよくわかってないんです」

●へえ~〜〜。

「地平線に近いと、地平線近くにあるビルや山と一緒に見るので、大きく見えるんじゃないかというふうに言われているんです。心理学者の先生がたがいろいろ実験して試すんですけれども、どうも違うようなんですよね。理由がわからない・・・。まだまだ人間の脳っていうのはわからないんですね」

●面白いですね。夜空を見ていると星の色がオレンジの時もあれば、青の時もあるという感じで、違って見えますけれども、星の色が違うのはどうしてなんですか?

「星は基本的には、星座を作っている星は自分で光っている、太陽のように自分で光っているんですが、その表面の温度が違うんですね。温度が低い星は実は赤くて、温度が高くなればなるほど青白くなっていきます。

電熱線は、オーブン・トースターもそうですけれど、電源を入れると真っ黒な状態から赤くなりますよね。今のオーブン・トースターはちゃんと安全装置が働いているので、あまり温度が上がんないようにはなっているんですけれども、わざと電流を流して温度を高めていくと、実は電熱線がギラギラと白くなっていくんですよ。色が変わっていきます。それと星の色は同じなんですね」

●キラキラ点滅しているように見えるのは、どうしてなんですか?

「昼間、割と浅い川で(水が)流れているのを見ると、川底の石がゆらゆら揺れていますよね。あれと同じで、実は地球は大気がありますので、風が吹くとそういう大気の疎密があって、それを通して星の光を見るので、どうしても星の光がちらつくんですね。

言って見れば、我々は川底に住んでいるようなもので、川の底から空を見ると、川の流れで星や太陽がゆらゆらするのと同じなんですね」

知的な生命体はいる!?

※地球は自転していますが、回転のスピードは時速に換算すると、どれくらいなんですか?

「地球の一周がだいたい4万キロぐらいあるんですけど、それを24時間でぐるっと一周すると、だいたい時速1666キロ、まあ1700キロぐらいですかね。だからものすごいスピードでまわっているんですよね、僕ら(笑)」

●そうですよね。遠心力で飛ばされたり、みたいなことはないんですか?

「実は多少、遠心力が効くんですが、地球の場合は重力がものすごく強いので、我々もそうだし、地球そのものも遠心力によって、あまり歪んだりはしてないですね。重力があるためなんですね」

●ほかの惑星も自転していますか?

「基本的に天体は自転しているものなんですが、特に木星はものすごく速くて、地球よりもデカい惑星なんですけれども、10時間っていうスピードでまわっていますので、そのスピードが時速4万7000キロになります」

●ええ~〜〜っ!

「ですので、あまりにも速いので、木星を望遠鏡で見てもわかるんですけど、さっき言われた遠心力で、1割ぐらい南北と東西が違うんです。平べったくなっちゃう・・・」

●うわ〜〜、速すぎますね! 地球のある太陽系は天の川銀河の一部だと思うんですけれども、天の川銀河にはどれくらいの星があるとされているんですか?

「天の川銀河の星を全部数えた人はいないですけど(笑)、その質量とか近くの星から類推すると、1000億から2000億個ぐらいは星があるんじゃないかと言われています」

●その中には地球と同じような星、生命体がいるような星もありそうですか?

「2000億っていうこの数値は、太陽のような自ら輝いている星の個数なんですね。その周りをまわっている、例えば太陽系の場合は太陽の周りに8つの惑星があって、そのうちのひとつが地球なんですけど・・・だからいわゆる恒星の数に比べてもっと多いはずなんですね。

8分の1としても10分の1だとしても2000億の10分の1っていうと200億ぐらいになるので、控えめに見積もっても1パーセントって言われているんですね。

だから20億ぐらいは地球のような天体があるだろうと・・・。

そうするとその中には、地球と同じように安定した気候で、安定した進化をして生命が進化して、もしかしたら知的な生命、我々のような宇宙を見つめて、何かいろいろ考えている人たちはいるでしょうね。

20億の1パーセントだって2000万ですから、2000万個の地球、しかも生命を持っている地球と似た星はあるでしょうと、今言われています。実際この星は怪しいっていうのは、もう見つかり始めています」

行けるとしたら「火星」へ

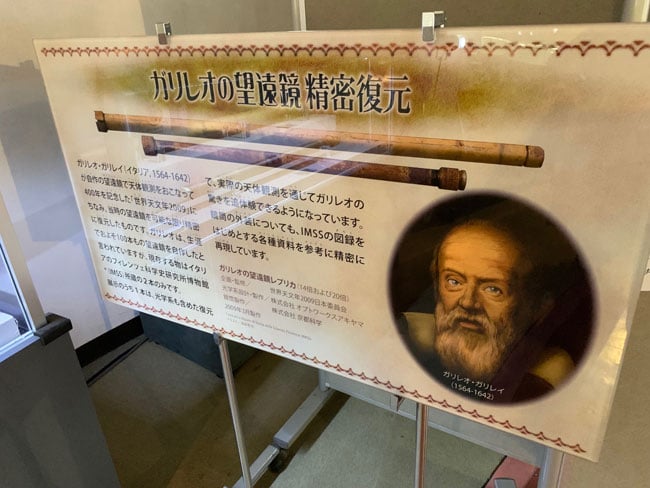

※天文学の発展には、最新のテクノロジーが欠かせないと思います。ガリレオ・ガリレイが使っていた望遠鏡から、今やNASAが中心となって開発した、宇宙空間にある「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡」の時代になっています。

この宇宙望遠鏡がとらえた画像を渡部さんが初めて見た時は、どんな思いになりましたか?

「これはずいぶんよく見えるようになったな~と思いますね(笑)。結局、視力がよくなるっていう・・・人間の目って実は双眼鏡なんですけどね、ある意味で・・・。

瞳の直径が6ミリとか8ミリぐらいしかない、ちっちゃなちっちゃな双眼鏡をそれぞれの個人が持っているわけですけど、ガリレオがそれを5センチにして、さらに後世、我々がどんどん大きくして遠くまで見えるようになったっていう・・・。

しかも地球の大気圏の外にその望遠鏡を持って行けば、大気の揺らぎがなくて鮮明に、しかもこの望遠鏡は赤外線なんですけど、赤外線で宇宙の彼方を見られるようになった、130億光年という、今まで手が届かなかったような場所の天体を調べ始めていますから、ひとつの時代が来たんだなと思いましたね」

●テクノロジーの発達で民間人が宇宙に行ける時代にもなってきました。宇宙に行けるとしたら渡部さんは、どの星に行って何をしたいですか?

「私は行きたくないです(笑)。宇宙に行くってやはり非常に厳しい・・・事故率は高いんですよ、実は今でも・・・。だからそういうことを考えると、ちょっと危ないなと思っちゃうんですけどね。

でも、もし行けるとしたら、やっぱり隣の惑星“火星”になると思います。火星は唯一、長期滞在、あるいはもしかしたら将来的には移住が可能じゃないかと言われている惑星なので・・・地球と同じように24時間ちょっとでまわっていますし、大気も薄いながらありますし、いい所じゃないかなと思いますね(笑)」

●今、いちばん注目している星は・・・では火星になりますか?

「火星ですね。火星はもしかしたら過去に生命が、地球と違った生命がいたかもしれないということで、今でも多くの探査機が探査をしています。

移住計画を進めている人たちは、本当に真面目に火星の地下都市計画も図面まで描いていますからね。どうやってエネルギーを取り出して、資源を循環させながら住むということを真面目に考えています。

遠い将来いつになるかわかりませんけど、技術的にはもう可能だと言われているので、移住する時代が来るかもしれませんね」

●最近、火星に生命の痕跡があったという記事が新聞に載っていましたけれども、それはどういうことなんでしょう?

「火星からの直接、サンプル資料、砂とか岩を持ってきてはいないんですけど、火星に隕石が落ちて、その破片が宇宙空間に飛び出して、それがしばらくして地球に落ちてくる“火星由来の隕石”っていうのが見つかっているんです。

この隕石の中から、どうも生命の痕跡ではないかというようなものが時々見つかるんですね。どうしても今までは決定的なことが言えないので、(生命体が)いたかいないかわからないってことで、探査機を送って実際調べているんですけど、まだ確証は得られてないですね」

12月14日、ふたご座流星群、条件良し!

※今年2025年後半から来年にかけて、注目すべき天体ショーがあったら、教えてください。

「12月の14日に毎年あるんですけど、ふたご座流星群というのが見られます。この流星群は、毎年ほぼ同じ数の流れ星を降らせることで有名で、安心して見ることができますね。

今年は月明かりの影響がないので・・・月が明るいと流れ星の数が減っちゃうんですね。ですので、今年は非常に条件よく見られると言われていますね。

ほかの流星群だと明け方にならないと数多くならないんですが、ふたご座流星群は日が沈んで夕方になったらもう飛び始めて、明け方までずっと見えているっていう、子供さんにも優しい流星群になりますね。

それから来年になりますと3月3日のひな祭りに、皆既月食があるんですね。先日の9月8日の皆既月食は明け方だったので、子供さんが見るにはちょっとしんどい時間帯、しかも月曜の朝だったんですね。

今回は時間帯がすごくよくて、午後7時から10時ぐらいまでの間です。真っ赤な月が現れるのが午後8時から9時という時間帯なので、多くの人が見ることができるんじゃないかと思いますね」

●いいですね! 夜更かししなくても見ることができるんですね。

「そうです」

●楽しみです。では新しい本『眠れなくなるほど面白い 図解 天文学の話』を通して、どんなことを伝えたいですか?

「この本は天文学っていう難しそうな話を、割と簡単に理解できるように工夫された本です。天文学ってなんか“学”って付いていると、なんとなく難しそうだなと思うかもしれないんですけど・・・。

確かに天文学は難しい本もあるんですが、誰でも気軽に単純な疑問から読み解いていけるような作りになっています。だから今まで天文学を敬遠されていたかたや、ちょっと読むには難しそうだなと思っていたかたも、ぜひ手に取って読み進めて、少し興味を持っていただけたらなと思っています」

●天文学を志す若いかたがたに向けて、何かアドバイスなどあればお願いします。

「もし天文学をやりたいと思ったら、門戸は開かれています。天文学は本当にオープンな学問で、会社に勤めながらアマチュアの研究者として、ガンガン面白い研究やっている人もいれば、あるいは夜な夜な新しい天体を探している人もいるぐらいです。そういう人たちも実は天文学にすごく貢献されているんですよね。

いろんな方法で天文学を学んだり、あるいは自分で研究したりもできますので、ぜひやりたいと思ったら臆せずに頑張っていただければな~と思っていますね」

INFORMATION

渡部さんが監修された新しい本をぜひ読んでください。天体の雑学から宇宙の不思議と素朴な疑問、天体観測の進化、天文学の歴史などを図形やイラストを使って、それぞれを見開き2ページでわかりやすく解説。巻末には88星座の一覧も載っています。この本を読むと、きっと夜空を見上げたくなると思いますよ。

日本文芸社から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎日本文芸社:https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b659225.html

国立天文台・三鷹キャンパスは一般のかたに公開されていて、随時見学できます。また、定例観望会などのイベントも開催。

10月25日(土)には、特別公開として「三鷹・星と宇宙の日2025」が開催されます。普段は公開していない施設の見学のほか、最新の天文学研究などの展示や企画、天気が良ければ、観望会も行なわれる予定です。

開催時間や参加方法、アクセスなど詳しくは国立天文台・三鷹キャンパスのオフィシャルサイトを見てくださいね。

◎国立天文台・三鷹キャンパス:

https://www.nao.ac.jp/about-naoj/organization/facilities/mitaka/

2025/9/28 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、新進気鋭のネイチャー・フォトグラファー「上田優紀(うえだ・ゆうき)」さんです。

上田さんは1988年、和歌山県生まれ。子供の頃から海外へ行く機会が多く、旅好きになった上田さんは、高校・大学の頃もアルバイトでお金を貯めては、度々海外へ。基本はパックパッカーのひとり旅。

そして京都外国語大学を卒業後、24歳の時に初めてカメラを買って、旅に出た上田さん、アラスカから南米、ヨーロッパ、そしてアジアへと、気の向くままに旅を続け、結果的に1年半で、およそ45カ国を巡った世界一周の旅になったそうです。

そんな上田さんが先頃『七大陸を往く 心を震わす風景を探して』という本を出されました。

きょうは過酷な撮影の旅から、南米の高地「ウユニ塩湖」で撮った宇宙のような絶景のほか、北米の奥深い森で出会った神秘的な「スピリット・ベア」のお話などうかがいます。

☆写真:上田優紀

未知の風景を伝える

※1年半の世界一周の旅で、人生を変えるような出会いや出来事はありましたか?

「いちばんやっぱり大きかったのは、写真家になろうと思った出会がたくさんあったことですね。僕はそれまで写真の学校に行っていたわけでも、芸大とか専門学校に行っていたわけでもなんでもなくて、ただただせっかく1年ぐらい海外に行くんだから、カメラぐらい持って行ったほうがいいかなぐらいの感覚で、カメラを持って行ったんですね。

で、自分にとって見たことがない風景を記録していくじゃないですか。それを旅先でいろんな人に見せていくんですよ、現地で暮らしている人たちに。その中で印象深いのがアイスランドの子供たちに砂漠の写真を見せたことがあったんですね。

彼らは砂漠というものはもちろん知っているけど・・・アイスランドっていうヨーロッパの隅っこのほうにある島国で・・・4歳とか5歳ぐらいの子供たちにとって、砂漠の風景みたいなものがあまりリアルじゃなかったんです。

僕の写真とか僕の話を通じて、砂漠という未知の風景に彼らが出会った時に、僕の目には、とても好奇心が宿っているというか、彼らが心がワクワクしているなっていうのが目に見えるというか、僕にはそういうふうに見えて・・・。

で、見たことがない風景っていうものは、人の心をワクワクさせる、豊かにするものなのかなっていう出会いが、アイスランドの子供たちだけじゃなくて、世界中をぐるぐる回っている間にたくさんあったんですよ。

それはニューヨークの若者もそうだし、インドのおじいちゃんとかおばあちゃんもそうだし、アイスランドの子供たちと同じように、想像できない風景と出会った時に目が輝いているように僕には見えたんですね。

そういう出会いはとてもやっぱり大きくて、そういうものを1年半ぐらい積み重ねていくと、未知の風景を人に伝えて、人の心を豊かにすることは僕の人生をかけるに値する、なんか素晴らしいことのように思えたんですよね。

それが僕を写真家に導いた大きなきっかけだったので、そういった各地の人との出会いみたいなものは、僕の人生にとても大きな影響を与えたかなと思います」

●旅がきっかけだったんですね。

「そうですね。旅がきっかけでしたね。全く写真家になろうなんて、旅に出発する前は思っていなかったので・・・」

(編集部注:世界一周の旅から帰国後、上田さんは広告ビジュアルの会社に入社。アシスタントとして2年ほど働き、その後、独立。2016年からフリーランスの写真家として活動されています。

上田さんは写真家として、敢えて厳しい自然環境・・・例えば、8000メートルを超える山々、人間を拒むような鬱蒼とした森、灼熱の大地や砂漠、極寒の海、さらには南極大陸など辺境や秘境をフィールドに撮影されています)

ウユニ塩湖の真ん中で撮影!?

※上田さんが先頃出された本が『七大陸を往く 心を震わす風景を探して』。まずは、表紙の写真に驚きました。南米ボリビアの「ウユニ塩湖」で撮った写真だということで、満天の星空が上にも下にもあって、その中に上田さんがたたずんでいる、とても神秘的な写真なんです。

●フリーランスになって初めての撮影場所に選んだのが、ウユニ塩湖だったそうですね。なぜそうしたんですか?

「僕はもうウユニ塩湖に5回も6回も行っているんですよ。初めて行ったのは多分19歳とか20歳ぐらいの時で、南米をバックパッカーで旅している時だったんです。その頃はほとんど誰も知らなかったんですよ、まだウユニ塩湖というものを・・・。

なんですけど、当時は今みたいにスマートフォンがあって、すぐ情報が得られるような時代じゃなくて、旅人とのすれ違いのコミュニケーションで、あの場所にはすごい風景があったよとか、あの宿は安かったよとか、このご飯屋さんは美味しいよとか、そういう情報をすごくアナログな方法で、すれ違う旅人同士で情報交換するみたいな文化があったんですね。

その時にウユニ塩湖っていう場所があるっていうのをすれ違いの旅人から聞いて、目的もない旅だったので、その場所にとりあえず行ってみるかと思って行ったら、素晴らしい風景が、水鏡と言われる風景があって、ものすごく感動したんですよ。

こんな美しい場所が地球にあるんだっていう、まさにアイスランドの子供たちが砂漠に出会ったのと全く同じような状況だったんです。

で、そこからその美しさに衝撃的な感動を覚えて何回か通っているうちに、10年ぐらい経って、たくさんの人が観光で訪れるようになっていたんですけれども、僕にとっていちばん最初の大きな感動を覚えさせてくれた印象的な場所だったし・・・。

ウユニ塩湖って四国の半分ぐらいの大きさなんですよ、ものすごく広い場所です。でも観光で行くと割と隅っこのほうに水が溜まっていたりするので、その水たまりを見て、水鏡になっているというふうなことになるんですけれども、そんだけ広ければ、真ん中のほうにはもっと見たことがない風景があるんじゃないかなって・・・。だったら僕にしか撮れないウユニ塩湖を撮影したいなと思ったのが、いちばん最初はここにしようと思ったきっかけですね」

ウユニ塩湖でテント生活!?

※撮影のためにウユニ塩湖でテント生活をしたって、ほんとなんですか?

「そうですね。ほとんどウユニ塩湖って塩の大地みたいなものなんですけれども、そこで40日間テントを張って撮影しました」

●食料とか水は、どうされていたんですか?

「水はボトルに入れて持って行っていたのと、食料は近くにウユニ村っていう村があるんですよ、車で1時間とか1時間半ぐらい離れた場所に。

そこの市場でキャベツとかジャガイモとかトマトとかいっぱいあるので、それを買って、テント生活を始める前に天日干しをして、ドライ・ベジタブルみたいなやつを作って、それをお米と一緒にリゾットというか、おじやというか・・みたいなのを水で炊いて、それをずっと食べていたっていう感じですかね」

●そうだったんですね。でも確かウユニ塩湖って標高が富士山ぐらいの場所にあるんですよね?

「アンデス山脈の上のほうなので、3800とか4000メートル近くありますね」

●そういう場所で生活ってできるんですか?

「している人はいないんですけど・・・あれは生活と言っていいかわからないですけども、一応生き延びることはできましたね」

●気候的にもかなり厳しいですよね?

「かなり厳しかったですね。陽を遮るものがないので陰がないんですよ、何もない土地なので・・・。

だからテントを張っているんですけど、直射日光がすごく強くて、昼間はサウナみたいな、本当にテントの中は40度を超えて50度近くまで上がっている室内になって、外は陰がないから直射日光が強くて、夜になると気温が一桁まで下がってっていうのをずっと繰り返しているような場所なので、かなりしんどかったですね」

360度、水鏡!?

※表紙のような写真を撮るには、条件がありますよね?

「そうですね。そもそも雨が降らないといけないので、あれ(水鏡)って巨大な水溜りと思ってもらったら分かりやすいんですね。

普段は真っ白な砂漠の状態で、そこに雨が降って風がなくて、溜まっている水の量が多すぎず、少なすぎずっていういろんな条件があって、それが重なると出会える風景なんですね。

『奇跡の水鏡』なんて言い方をする人もいるんですけど、僕の(撮影の)時は2週間、雨が降らなかったので、最初の2週間は1枚もシャッターを切ってないですね」

●へぇ~、あの表紙の写真を撮るのに、どれぐらい粘ったんですか?

「あれは・・・2週間後とかなんで、15日目とか16日目ぐらいに撮ったんじゃないのかな」

●それまでず~っと過酷な生活をすでに15日間されているわけじゃないですか。 あの(写真の)シャッターを切った時は、どんなお気持ちでした?

「ああいう風景は見たことはもちろんあったんですけれども、なんていうんだろう・・・20日間近く、2週間近く本当に過酷で、雷とかも自分の近くに落ちてくるんですよ。

ウユニ塩湖はそんなに広いんだけど、いちばん高い所といちばん低い所の標高の差が、数10センチぐらいしかないって言われているぐらい真っ平な場所なんですね。なので、いちばん背が高いのが僕かテントかみたいな感じだったから、“雷が落ちてきたら死ぬよな”とか、そういうことを考えながら2週間ずっと過ごしている中で、あの風景と出会って、ものすごく感動しましたね。

僕もそれまではウユニ塩湖の淵のほうにしか行ってなかったので、目の前は水鏡だけど、後ろは水鏡になってないみたいな状況はよくあったんですよ。だから360度、上にも下にも星が広がっていて、その世界に僕がひとりしかいない特殊な風景というか、美しい風景にものすごく感動しましたね」

神秘的なスピリット・ベアとの遭遇

※本の第一章に「スピリット・ベア」の話が載っています。これはカナダのどこで撮った写真なんですか?

「カナダの北西部ですね。アメリカとの国境沿いアラスカ側に無人の森があるんですけど、広大な、東京都いくつぶんみたいな、とても大きな関東ぐらいの森が広がっていて、そこで撮影をしました」

●「スピリット・ベア」っていうのは、どういうクマなんですか?

「スピリット・ベアは、種としてはクロクマの種類なんですよ。ブラックベアっていうアメリカやメキシコ、カナダにはよくいるクマの種類なんですね。

その中で数10頭に1頭とか、100頭に1頭ぐらいの割合で白い子が生まれてくることがあって・・・でもそれはアルビノじゃなくて『白変種』っていう白い種類として生まれてくることが稀にあるんですね。森の中に白いクマがいるっていう、ホッキョクグマじゃない、ちょっと不思議なクマがいるんですね。

それだけでもかなり神秘的なんですけれども、神話を持っているということを、もともと知っていたんですね。それがとても僕にとっては魅力的で、現地に住んでいる先住民のかたの神話にスピリットベアが登場するんですよ。

それはなぜ神様が白いクマを人間の世界につかわせるようになったのかっていうお話で・・・人間たちに氷と雪の時代が、厳しい自然の象徴みたいなものですけれども、“氷と雪の時代があったことを時々思い出させるために、クマを白くして、この世界に産み落とすんだよ“っていう神話があるんですね。

それを追ってというか、多分何百年か前の先住民の人たちがその物語を作った時って、森の中で白いクマと出会った時にそういう神話を作らなきゃという気持ちになるぐらい神秘的な気持ちだったと思うんですよ。

そういう気持ちにさせてくれる風景、動物みたいなものは僕も見てみたかったし、今の人にとっても同じような感動というと、ちょっと安っぽいんですけれども、気持ちにさせてくれるクマの風景がそこにはあるんじゃないかなと思って、それでスピリット・ベアを撮影しに行きましたね。

スピリット・ベアに関しては、1日12時間ぐらい川沿いで待ち続けるんですけど、朝、陽が登ってから陽が暮れるまで・・・無人の森なので、ずっと観測をしているんですけれども、3日目に会いましたね。だから割と早かったです」

●初めて現れた時どんなお気持ちでした?

「すごくテンションが上がって、とかって感じではなくて、“来た、来た”っていう感じっていうよりも、一瞬シャッターを切るのを忘れるぐらい神秘的なものに出会ったという気持ちになりましたね。

だからすごく念願の・・・念願のというか、待って待ってっていうふうな出会いのはずなんだけど、喜びよりも・・・なんか神聖なものに出会って、はしゃいじゃダメだなとか・・・おごそかなっていうとあれですけど、そういう気持ちになるような・・・だから神様がつかわしたっていう物語を作ったんだなということを納得するような気持ちになりました」

(編集部注:スピリット・ベアとの初めての出会いは、上田さんによると、深い緑の森の中から「白い動物」が、のそのそと近づいてくる。それは異様とも言える光景で、神様と出会ったときに、こんな気持ちになるのかも知れないという、神秘性を感じたそうです)

生活の向こうに、別世界の風景

※いろいろお話を聞いていると、上田さんのフィールドは、まさに「地球」だと感じました。まだまだ行きたい場所、出会いたい生き物はいますよね?

「いっぱいあって、この人生で(撮影が)終わるかなというのが、ちょっと不安になっているぐらいです。

それこそ七大陸は旅しているんですけど、七大陸それぞれの最高峰っていうものがあるんですね。七大陸最高峰って言うんですけど、それを登ろうかなって、この1年間2025〜2026年は登ろうかなと思っているところだったりとか、宇宙の撮影をしたいなと思って、いろいろ動いていたりとか、動物ももっと撮りたいものもいるし、行きたい場所はまだまだ尽きないって感じですね」

●上田さんなら宇宙の写真も撮っちゃいそうな感じしますね。

「10年後ぐらいには行きたいなと思って、いろいろ動いているところです」

●楽しみにしています!

「はい、ありがとうございます」

●では最後に、この本『七大陸を往く 心を震わす風景を探して』を読む読者のかたがたが、どんなことを感じ取ってくれたら、著者としては嬉しいですか?

「この世界にこんな風景があるんだっていうことを知ってもらえたら、もうそれでいいなと思っています。

僕たちが、日本とか海外でもそうですけど、人々の生活の中で生きていると、なかなか出会うことができない風景の写真がたくさんあったりとか、そういう場所での物語というものを書きました。

そういう風景が・・・僕たちが朝起きて、ご飯を食べて仕事に出かけてとか、学校に出かけてとか、お子さんを育児してとかっていう生活の、別の世界が、美しい世界がこの同じ時間軸で、同じ地球上に存在していると想像できることが大事というか・・・人の心を豊かにする何かになるんじゃないかな~と思っているんですね。

だからすごくつらいいことがあった夜とかに、今ここの空はつらいように見えるかもしれないけれども、世界のどこかにはこんなに美しい星空が輝いているんだって思えることって、何か大事なことのような気がしていて・・・。

そういう別の世界の風景を詰め込んでいるので、それを知ってもらうきっかけになれば、嬉しいなっていうのと、一緒に旅した気持ちになって本を読んでもらえたら、嬉しいなっていうふうに思います」

(編集部注:上田さんは陸上だけでなく、海中での撮影も行なっていて、至近距離で撮ったザトウクジラやマッコウクジラの、迫力のある写真も本には載っています。

辺境・秘境に行くのは、そこに伝えたいものがあるから。だれも見たことがないような風景を届けたいという使命感にも似たような気持ちがあるとのこと。

その一方で、自然は容赦ない。写真家は伝えること、作品を見てもらうことがゴールなので、生きて帰ってくるために120%の準備をして臨むともおっしゃっていました)

INFORMATION

世界85カ国を訪れた自然写真家の、旅の記憶と挑戦の記録が、175枚の素晴らしい写真と、親しみやすい文章で綴られています。副題にあるように、心が震えるシーンに出会えますよ。ウユニ塩湖で撮った神秘的な写真は、特に必見です。

光文社新書シリーズの一冊として、絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎光文社:https://books.kobunsha.com/book/b10143515.html

上田さんのオフィシャルサイトやSNS もぜひ見てくださいね。

◎上田優紀:https://yukiueda.jp

◎上田優紀Instagram:https://www.instagram.com/photographer_yukiueda/

2025/9/21 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、昆虫ハンターの「牧田 習(まきた・しゅう)」さんです。

牧田さんは1996年、兵庫県宝塚市出身。子供の頃から虫好きだったという牧田さん、ご本人がおっしゃるには、3歳くらいの時に、生き物好きなおじいちゃんから渡されたミヤマクワガタに圧倒され、なぜ動くのか、どうしてこんな形なのか、がぜん好奇心がふくらみ、昆虫の世界にのめり込むようになったそうです。

生まれ育った宝塚市は自然が豊かで、暇さえあれば、近所で虫とり。学校に行っても休み時間になると、校庭の草むらへ走って行って虫とり。体育の時間も後ろのほうで虫を探すような子供だったとか。

そんな虫好きの少年は北海道大学に進学。2020年には東京大学大学院へ入学、今年3月には見事、博士課程を修了し、子供の頃からの夢だったという博士に! これまでに14カ国を訪れ、9種の新種を発見されています。

現在は、イケメンの昆虫大好き博士として、テレビ番組やYouTubeで、虫とりのワザや虫の生態などを発信! 子供たちにも大人気なんです。

そんな牧田さんが先頃、新しい本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』を出されたということで、番組にお迎えすることになりました。

きょうは、昆虫採集に明け暮れた学生時代の驚くべきエピソードや、秋の虫とりテクニックなどうかがいます。

☆写真協力:牧田 習、オスカープロモーション

撮影:土橋位広(『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』小学館)

小学生から虫とりに、どハマり!

※中学生や高校生の頃に沖縄や北海道にまで、虫とりに行っていたそうですね?

「だいたい、虫が好きな子供って、小学生ぐらいがピークだと思うかもしれないですけど、僕は中学1年か小学6年、12〜13歳ぐらいの時から火がついたように、こっちの世界により一層のめり込み始めましたね。

それまでは関西とか地元で虫を捕っていたんですけど、中学生になったら沖縄、それこそ石垣島とかにひとりで虫網を持って行って、朝から晩まで、10日間か2週間ぐらいずっと虫を捕るというような、チョウチョからクワガタ、ゲンゴロウとか、いろんな昆虫を追っかけていましたね!」

●沖縄には、おひとりで行かれたんですか?

「そうなんですよ。僕、すごくラッキーなことがあって、小学生の時に三線(さんしん)っていう楽器をたまたまやっていたことがありました。沖縄に三線っていう楽器があるんですけど、その三線の先生がたまたま石垣島にいて・・・で、たまたまその先生がチョウチョを育てているかただったんですよね。

だからそのチョウチョの、虫とのつながりもあって・・・で、その三線の先生の家に泊まり込んで、ひとりで虫とりに行くっていうのを、中学2年ぐらいの時にやって、中学3年の時にはその先生とは関係なく、西表島にひとりで行ったりしていました」

●そうだったんですね〜。もうハマりにハマっているっていうか!

「もう、どハマりしましたね! 修学旅行とか遠足でもめちゃめちゃ虫を捕っていました!」

●当然、家でも昆虫を飼っていたということですよね?

「そうです。もちろん飼育もしていたんですけど、やっぱり昆虫って限りあるものなので、飼っていると亡くなってしまいますよね。・・・ってなると、やっぱり標本にして半永久に残したいと思っていましたので、家にもたくさん標本があって、それを博物館にたまに展示してもらったりとか、っていうのも、ちょっと嬉しかったりとかして・・・本当に家で標本を作って、外では虫とりをしてっていうような生活をしていました」

●どんな虫をどれくらい飼っていたんですか?

「いや〜もう、わからないぐらい(笑)・・・例えば、いわゆる一般的な感じだとカブトムシを虫カゴに入れて、昆虫ゼリーをあげてみたいな感じの飼い方が多いじゃないですか。

僕が中学生ぐらいの時に超ハマっていたのが・・・冬になって一見、虫がいなさそうな季節がやってきますよね。そうすると僕は近くの山とか地元の山に行って、木の枝とかを拾ってくるんですね。で、木の枝をよく見ると穴が空いていたりするんですよ。

この穴は何だろうって、よく見た時に、それって実はカミキリムシが卵を産んだ穴だったり、跡だったりするんですよね。カミキリムシやタマムシやいろんな昆虫が卵を産みつけた跡だったりするので、そういう枝を拾ってきて、家の衣装ケースみたいな中に置いておくんですよ。

そうすると暖かくなるとか、ちょっとあったかい部屋に置いとくと、その子たちが成長して成虫が出てくるので飼っていたりして・・・(笑)、だから自分でも何匹の虫が家にいるのか、よくわかんないような状態でしたね」

●ええっ! ご家族は虫は大丈夫だったんですか?

「そうですね・・・それに関しては比較的まあまあ・・・もちろん家族みんな虫は嫌いだったんですけど、まあまあ許容してくれていたというか認めてくれてはいましたね」

千歳空港に降り立って、すぐ虫とり!

※昆虫のことは誰かに教わったんですか?

「小学生ぐらいまで昆虫館に行ったりとか、昆虫図鑑を見たりとか、昆虫の先生のお話を聞きに行ったりって感じだったんですけど、中学生ぐらいから、いわゆるどハマりした時に、近くの県立博物館がやっている虫好き中学生の集まりみたいなものに行くようになったんですよ。

そうしたら、やっぱり同じ年ぐらいの虫がすごく好きな子たちがいっぱいいて、たまたま近くに僕と同じぐらい虫が好きな子がいて、その人とふたりでお互いに高め合うみたいな感じで、どこからともなく情報を仕入れてきて、”あそこにあれがいるらしいぞ”とかっていうのをお互いに持ち寄って、一緒に捕りに行ってみたいな感じでしたね。

だから虫の知識はやっぱり虫とりでしか基本的には得られないことも多いので、そういう意味では本を読むとかっていうよりも実際に行って理解してっていうので、体で覚えていましたね」

●で、北海道大学に進学されたということですけれども・・・。

「それで中学校時代も虫とりにどハマりして、高校1年生の時に北海道に虫とりに行ったんですよ。札幌とか函館、いわゆる道南って言われるエリアに虫とりに行ったんですけど、そこで子供の時から昆虫図鑑とかを見て、夢見てきたような昆虫にたくさん出会うことができまして、そこで僕、北海道で 虫とりがしたい! っていうそれだけの理由で北海道大学に進学しました」

●え〜っ! 虫とりのために、 北海道大学!?

「そうなんですよ。やっぱり北海道って、オサムシっていう昆虫がいるんですけど、すごくピカピカしていて、“歩く宝石”って言われたりするような昆虫がいたりとか。ゲンゴロウの仲間もたくさんいますし、関西で育った僕にとっては、憧れのスターみたいな昆虫たちがいっぱいいるんですよね。

そういう昆虫たちをやっぱり見てみたいとか、自分の目でもっと楽しみたいっていうためだけ・・・だから大学で勉強したいとかっていうのは、本当に後付けという感じで(笑)、まずは北海道に住みたい! でも大学進学っていうのは親を納得させなきゃいけないかなと思ったんで、北大だったらいいって言ってくれたので、それで北海道大学に進学しました」

●見事、北海道大学に合格したのにもかかわらず、大学にはあまり行かなかったそうですね?

「そうなんですよ。僕、今でも覚えているんですけど、3月に合格発表が出て、合格だってなって、3月末ぐらいに札幌に引っ越しますよね。引っ越して北海道の新千歳空港に降り立って、”やった! 夢の北海道生活が始まる! ひとり暮らし!”ってなったら、普通そのまま札幌に行かなきゃいけないじゃないですか。札幌に北海道大学あるんで・・・その千歳ですでに虫とりしていました!

キャリーバッグを引いて、隣の駅まで一駅分歩きながら虫とりをするぐらい、嬉しくて仕方なくて・・・だから入学式とかオリエンテーションみたいな、授業のオープニングみたいなのがあるじゃないですか。そんなの全部おかまいなく、ずーっと虫とりしていましたね!」

●北海道での虫とりはいかかでしたか?

「もう最高でした! 僕のいちばん好きな昆虫はゲンゴロウで、僕の地元の関西ではかなり珍しいんですね。僕がゲンゴロウの存在を知ったのが、たぶん6歳とか8歳、小学校2年生か3年生ぐらいの時からずっと探していたんです。

で、やっぱりなかなか関西では、大きいゲンゴロウって見つからなかったんですけど、北海道って本当に意外と身近な場所にもいたりするんですよね。それがもう嬉しくて、例えば、授業の朝一限が8時半か9時から始まるってなっても、朝3時半に起きて自転車でゲンゴロウを捕りに行って、それで一限の時間に長靴を持って現れるみたいな・・・(笑)」

フィリピンとニュージーランドで虫とり!

※フィリピンで虫とりをしていた時期があったそうですね。それはどうしてなんですか?

「子供の時から、もうひとつやってみたいことがありまして、外国で虫を探してみたいっていうのは、ひとつの夢としてあったんですね。僕たち子供の時から昆虫図鑑を見てきましたけど、それってやっぱり日本のフィールドの中での情報だったりするじゃないですか。

イメージ的にポケモンを好きなかただと、新しいヴァージョンが出たら、どんなやついるんだろうみたいな、ちょっと気になるじゃないですか。日本の地図から出たら、どんなやつがいるんだろうみたいな気になっていて・・・。

で、フィリピンっていう国は当時は、意外と物価も安くて語学留学とかがすごく盛んな国だったので、語学留学も兼ねて1回行ってみようかなと思って・・・。で、行った時に何て言うんだろうな・・・予想通り、やっぱり思った通り知らない虫ばっかりでした。

日本だと当時、ある程度、虫をわかるようになっていたので、これはあれ、これはあれって、わかっていたんですけど、(フィリピンは)わからないものだらけだったんですよね。右を見ても左を見てもわからない虫がいっぱいいて、それがなんか子供の時のわからないなりにドキドキしているって体験に戻ったような感じで幸せでした」

●どれぐらいの期間、フィリピンに行ってたんですか?

「フィリピンはたぶん1ヶ月から数ヶ月くらいしかいなかったと思うんですけど、いる間にちょうど(北海道)大学から、お前もう留年だと(笑)、ちょうど夏ぐらいだったんですけど、留年だって連絡が来まして、そこでニュージーランド行きを決めた感じがありましたね」

●フィリピンからニュージーランドに・・・???

「そうなんですよ。フィリピンで僕、普通に山の中をふらふらしていたんですけど、その時たまたま、ある旅人に出会って、日本人のかたでニュージーランドにワーキング・ホリデーに行ってきたみたいなことを言ってたんですね。

ニュージーランドにワーキング・ホリデーで行けば、働きながら滞在できるし、お金も稼げるし、遊びもできるみたいな、楽しみながら滞在できるよみたいなことを・・・全然そのかたは虫は関係なかったんですけど・・・聞いて、で、その時は8月だったんですよ。

だからこれから一旦、日本に戻って大学に行っても、どうせ留年だし、なんかつまんないなって思ったんですよね。なにより日本は寒くなっちゃうし・・・でもニュージーランドだったら南半球なので、季節が逆で暖かいと思って、じゃあちょっと半年間、休学してニュージーランドで虫とりするか〜みたいな、虫とり修行に行ってくるか〜みたいな感じでふらっと行きましたね」

●親御さんに相談とかされたんですか?

「めっちゃ怒られました。何を考えてんの? みたいな・・・めちゃめちゃ怒られて、せっかく北海道大学に入学できたのに・・・運良くですよ。僕なんて偶然、大学に合格できたのも、たまたま入学試験の生物でクワガタの問題が出たんですよ。それでたまたま合格できただけなのに、なんで勉強しないんだ! みたいなことを言われて、あぁ〜と思って(笑)。まあでも、来年から頑張るからニュージーランドで半年、好きにさせてくれって言って、ニュージーランド行きましたね」

(編集部注:休学してニュージーランドに行った牧田さん、お金がなかったので、アルバイトをしながら食いつなぐ生活だったそうです。それでも、想像を絶するカミキリムシに出会い、ドキドキ・ワクワク!

幸運なことに現地の研究所で世界的な昆虫学者に出会い、なんと研究に誘われ、厳しい規制のある保護区での採取ができるように、許可まで取り付けてくださったそうです。そして「ホソカタムシ」の新種を発見、論文の書き方なども細かく教わり、先生と一緒に発表することができたそうですよ。

牧田さんいわく、もともとは内向的な性格で知らない人が怖かったけれど、フィリピンやニュージーランドで、もまれて、何も怖くなくなったとか。北海道大学に戻って2年目から気合が入り、しっかり勉強し、めでたく卒業! その後、東京大学大学院で博士号を取得されています)

虫とりは秋!?

※番組前半では、牧田さんの驚くべき虫とりのエピソードをご紹介しましたが、ここからは先頃、出された本『昆虫博士・牧田 習の虫とり完全攻略本』をもとにお話をうかがっていきます。

●この本には、これまで培ってきた虫とりのテクニックやワザが網羅されていて、この本さえあれば、あらゆるフィールドで虫とりができると思います。

9月中旬から10月にかけての虫とりは、やはりアキアカネなどのトンボや、秋に鳴く虫、コオロギあたりでしょうか?

「そうですね。鳴く虫たちが多い(時期ですね)。特にカマキリとか今まさにいっぱい出ていると思いますし、あとは糞虫っていう動物の糞に集まるコガネムシがいるんですけど、そういう糞虫の仲間も秋はすごく盛り上がる季節かなと思います。

あと、ゴミムシっていうちょっとマニアックで申し訳ないんですけど・・・ゴミムシって言っても汚くないですよ。すごく綺麗な種類がたくさんいる仲間です。ジメジメした場所なんかに多いんですね。河川敷とか池の近くとか、ジメジメしたようなところを観察してみると、すごく綺麗なゴミムシという、青とか赤とかいろんな色に輝くんですけど、そんな仲間も結構いるかなと思っています」

●虫とりって夏のイメージが強いんですけれども、秋とか冬でも虫とりはできるんですよね?

「意外とみなさん(虫とりは)夏だと思いますよね。でも僕とかすごく虫好きな人は実は、8月のいちばん暑すぎる時ってそんな虫とり行かないんですよ。暑すぎる時ってやっぱり虫も少ないので、標高の高い涼しい場所に虫とりに行ったりするんですね。

実は秋のほうがいろんな虫が出てくるんですけど、仲間によっては秋に鳴く虫とかいっぱい出てきますよね。あとは冬でも少ないながら活動している昆虫がいたりとか、冬だからこそ越冬している昆虫たちをゲットすることができたりとか、季節によって楽しめるので、夏に限らず楽しんでほしいと思います」

●例えば10月以降ですと、どんな昆虫が見つかりますか?

「そうですね・・・10月から11月ぐらいだと、おすすめの蛾がいて、ウスタビガっていう、すごく大きくて可愛い蛾なんですけど、顔を見ていただくと、ぬいぐるみみたいな蛾なんですね。手のひらくらいある大きい蛾なんですけど、すっごく可愛くて、オスが茶色でメスが黄色なんです。山手とかに行った際には灯りとかに飛んでくることもあるので、観察してほしいなと思います」

●フィールドのどの辺りを注意深く見ると見つけやすいとかありますか。コツがあれば、ぜひ教えていただきたいんですけど・・・。

「ウスタビガに限らずですと、やっぱり森を歩いていて、もちろんお花に来る虫とか池の周りを飛んでいる虫とかがわかりやすいですよね。そういう虫はくまなくチェックしたほうがいいと思うんですけど、例えば朽木があるとか、石ころがあるとか、そういうものの下を見てみるとか・・・。

咲いているお花に虫がとまってなくても、そのお花の裏側を見てみるとか、周りの下草を見てみるとか、虫になったらこういうところにも隠れちゃうんじゃないか、みたいな視点で見てみると観察しやすいかなと思います」

●子供の頃から虫が大好きな牧田さんですけれども、虫たちがいる自然環境の変化っていうのは、どのように感じてらっしゃいますか?

「これはまさに虫を飼っていて、すごく感じていますね。僕が子供の時はまだそこそこいたけど、かなり減ってしまった昆虫もいたりとか・・・一方で僕が子供の時はほとんどいなかったけど、数がぐんって増えてしまった虫、例えば温暖化によって増えてきている昆虫とかもいますね。

あと外来種っていう言葉を聞いたことあるかたは多いと思うんですけど、人が持ち込んだことによって増えてしまった昆虫もいればって感じで、本当に昆虫たちは環境の変化にすごく敏感な生き物なんで、いろんな理由で昆虫たちは増えたり減ったりしていますね」

(編集部注:虫とりの基本として、まず、牧田さんがあげてくださったのは、必ず長ソデ・長ズボンで行くこと。危険な虫、例えば、スズメバチやマダニから自分を守るためにも服装には注意してくださいとのこと。

また、虫とりに夢中になると、崖や池に気づかず、落ちたりすることもあるので、必ず大人と一緒に行ってくださいとのことです。

虫はどこでも捕っていいわけではなく、禁止されている場所もありますので、事前に調べて、必要ならば管理者に許可をとっておくことも大事になります)

昆虫は人間が地球を知る「鍵」!

※昆虫ハンターとして、一生のうちに出会ってみたい虫は、どんな昆虫ですか?

「これはもういっぱいいるんですけど、やっぱりあの〜・・・ありすぎてなかなか難しいかもしれないんですけど(笑)、ひとつあるのはいろんなところに行ってみたい、アフリカだったりとか南米だったり・・・。日本とかアジアとかオセアニアとかではいろいろ虫とりしますけど、まだアフリカに行ったことがないので、アフリカのすごい昆虫たちに出会ってみたいなっていうのはあります」

●アフリカは、やっぱり魅力的なフィールドですか?

「そうですね。もちろん輝かしい昆虫たちがいるんですけど、誰も行ったことがない場所がまだあると思うんですね。誰も昆虫を探したことがないような場所って、もちろんあると思うので、アフリカの誰も行ってない場所に行って、虫を探してみたいっていうのはありますね」

●昆虫博士の牧田さんとしては、今後どんなことを解明していきたいですか?

「地球の環境は刻一刻と変化していますよね。例えば、温度が上がったりとか、湿度が変化したりとかって言うのは各地であると思うので、そういうことを昆虫を通してわかるような・・・昆虫はやっぱり人間が地球のことを知る上で、大事な大事な鍵となる生き物だと思うので、そういう昆虫の魅力をみなさんに、よりお届けできるようになっていきたいと思います」

●では最後に『昆虫博士・ 牧田 習の虫とり完全攻略本』をどんなふうに活用してくれたら著者としては嬉しいですか?

「究極ですけど、虫のことを知るためには、どんな図鑑を読むよりもどんな先生に話を聞くよりも、まず虫に聞くしかないんですよね。ただ、みなさん自然の中に行って虫を探すってなると、なかなか思い通りにいかない時とかもあると思うんですよ。

なのでまず、虫を探すためのきっかけというか、お供としてこの本を活用していただくと、虫のことをより学びやすくなるんじゃないかなと思っています。この本と一緒にぜひ虫とりに出かけてほしいと思います」

(編集部注:昆虫は、わかっているだけで100万種ほどいるとされていますが、牧田さんによると、2000万種以上ともいわれていて、新種は毎年のように見つかっているそうです。まさに地球は「昆虫の惑星」! そんな地球に生まれた牧田さんの昆虫熱は、ヒートアップする一方かも知れませんね)

INFORMATION

牧田さんの新しい本には、これまで培ってきた虫とりのワザが網羅されています。虫とり用の網のテクニックや、樹木や草むら、朽木など、どこを見れば、虫がいるかなど、この本さえあれば、森や原っぱ、水辺など、あらゆるフィールドで虫とりができますよ。また、虫をつかまえるための、いろいろなトラップの紹介、さらに牧田さんが大好きなゲンゴロウの飼い方なども載っています。

ぜひこの本を持って、お子さんと一緒に虫とりに出かけましょう!

小学館から絶賛発売中! 詳しくは出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎小学館:https://www.shogakukan.co.jp/books/09227443

牧田さんのYouTubeチャンネル「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」もぜひ見てくださいね。

◎「昆虫ハンター牧田 習の 昆虫大好きランド」:

https://www.youtube.com/channel/UCe6DM7O_OrLrg7ZmkfDJz8w