2025/8/29 UP!

今日は8月最後の放送。9月の声をきくと、秋の美味しい食べ物がたくさん出てくるようになってきますよね。

今日は、今旬を迎えつつある、「外房イセエビ」。千葉ブランド水産物にも認定されているその魅力と、毎年人気のイベント「伊勢えび祭り」をご紹介していきます。

イセエビというと、その名前から伊勢地方、三重県をイメージする人が多いと思いますが、実は漁獲量日本一を誇っているのは千葉県なんです。そして外房地域の太東・大原から勝浦にかけての沿岸で水揚げされるイセエビは、黒潮に鍛えられたプリプリとした食感に、コクのある甘みが特徴。

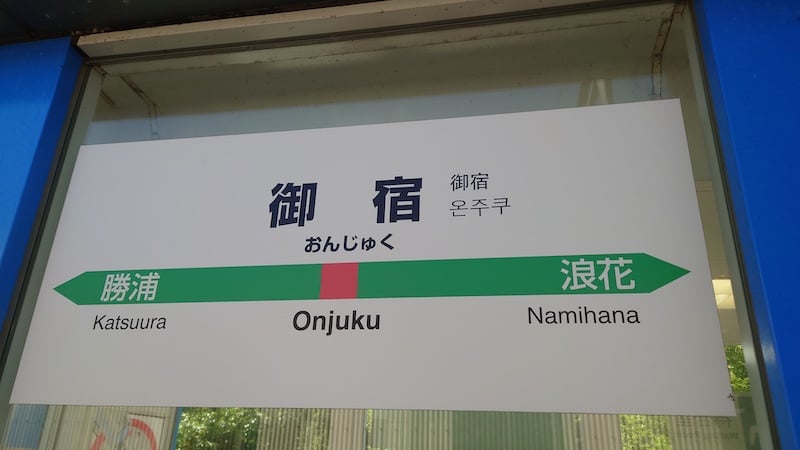

今年も8月1日に漁が解禁となりまして、秋から冬にかけてが特に美味しい季節とされています。今回は、そんなイセエビの魅力を知り尽くした、御宿にある「伊勢えび・あわびの宿 大野荘」のご主人で、御宿観光協会の大野吉弘さんにお話を聞いています。まずは、この地域でなぜたくさんのイセエビが獲れるのでしょうか?その理由を教えていただきました。

(大野荘の料理写真より)

大野さん:外房一帯、特にこの辺の海の中の磯根が、日本でも本当に群を抜いた有数の質の良い磯根でしてイセエビはもとより、アワビからサザエまで、本当にいいものが水揚げされる、育つ環境を保有してます。磯根というのは潮が引くと海藻や岩が露出してきますよね。その延長線上が海の中までずっと続いてまして、どんな海藻が生えているか、そこにどんな小動物がたくさんいるかによって、それにプラス、その潮の流れが、潮のぶつけ方がどうなのか。そういうことも踏まえていろんなものが育ちやすい、質のいいものが育つかという、そのキーワードになっていくんですけど。その環境が特に恵まれているのが、特にこの辺の海の中の環境ということですね。

この磯根は「器械根」とも呼ばれていて、黒潮と親潮がぶつかりあう絶好の漁場。イセエビはもちろん、魚や貝のゆりかごみたいな感じになっているです。

この豊かな外房の海の恩恵を受けて、昔は、海女さんが素潜りで、サザエや イセエビを取っていたんです。でも、そのほとんどが、高級食材として都市部に運ばれていき、御宿でそれを味わえる料理店や宿はわずかだったそうです。今では、9月から10月末まで開催されている「伊勢えび祭り」などで大変賑わう御宿ですが、「地元もイセエビで盛り上がろう」というこの「伊勢えび祭り」はどんなきっかけで始まったのでしょうか?

大野さん:そもそものきっかけが 30年、31年ぐらい前でしたかね。地元の業者さんからイセエビ、こんなにいっぱい安く上がってるのに何で使わないんだという声かけを頂きまして、それを踏まえて宿屋の有志で話し合いを積み重ねて。じゃあ先進地へ視察に行ってみようということで、南伊豆町にみんなで視察に行きました。帰ってきてから、まがりなりにもじゃあやってみようよ、ということで、自分たちで直売やったりしながら、月の砂漠記念館前で少しずつやり始めたところから始まって、26年前に町のイベントとして予算をもらって格上げをして、大きな展開へ持っていくことができたと。それによって生産地を消費地にすることができて、いまだ定着させているということは、何よりも大きな効果だと思っています。

灯台下暗しなのか、当然のように都市部に出荷するばかりだったのを、業者の方に言われて気づいて取り組んだ。それが、実を結んで今や26年も続く町のイベントになっているなんて、地域の人のミンナノチカラですね

当時は地元の方々もあまり馴染みがなかった高級食材の「イセエビ」でしたが、徐々に地元の飲食業、旅館業を活性化させていったと言います。この後は、そのイベントの内容や驚きの宿泊プランについてもご紹介します。

大野さん:伊勢えび祭りのビッグイベントに関しては、イセエビ汁が無料配布されたり、イセエビの直売が観光協会直営で運営されていたり、イセエビのつかみ取りコーナーがあったりというふうに、分かりやすい目玉となるコーナーがいくつかありまして。それと青空市ということで、安くて美味しいイセエビを目指してかなり大勢のお客さんが来てくださってます。ビッグイベント特別プランとして、先着だいたい300名さまぐらい、300個くらいの用意になりますが「イセエビパック」イセエビ2匹とサザエ2個が入ったそのイセエビセットを格安で先着300名にご用意しているということを毎年やってますが、それは今年どこまで実行されるかまだ決定されていませんが、毎年先着でイセエビセットなるものを目指して朝も早くから本当に列をなして並んでくださっているお客さんが結構いらっしゃいます。

このイセエビセットをゲットするだけでもラッキーと言っていいでしょう。

この「ビックイベント」というのは、毎年期間中の1日を決めて行われるイベントで今年は10月5日・日曜日の朝9時から午後2時まで開催の予定となっています。

そして、驚くのはまだ早いんですよKOUSAKUさん!ゆったりと御宿で過ごした方には、主に御宿の10ある宿泊施設で提供している【伊勢えび祭り宿泊プラン】がおすすめなんです。その驚きのサービス内容は、こういうものなんです。

大野さん:伊勢えび祭り期間中の、あの、イセエビ宿泊プランを取っていただいて、宿泊されたお客様にはもとよりイセエビ 1匹は付いているんですけど、それにプラスアルファで 1人1匹イセエビをプレゼントするというプランが今年もなんとかできそうです。5人で泊まったらプレゼントされるイセエビが 5匹なんで、10匹食べれるってことですね。実はイセエビ祭り期間中っていうのはコロナ前も大盛況で忙しくやらせてもらっていたんですがそのイセエビ 1匹プレゼントを実行してからは、コロナ前よりも宿泊のお客さんが倍以上増えてまして、期間中の宿泊のお客さんが、本当に限定千でも二千でも必ずそれをクリアして超えてしまうという状況を毎年現実に数字であげてます。まず御宿に来てもらって、おいしく食べて、人に触れて、御宿のファンになってくれたら本当に嬉しいですね。

すごすぎる、、、、、

今年は、この特典宿泊プランは、9月1日から10月31日宿泊までの期間に一泊二食で利用した中学生以上の方に適用という形になります。今年は先着1000名様限定で、予定数に達したところで終了となるそうですから、イセエビファンの皆様。食いしん坊の皆様、伊勢エビ増量以外にもシークレット特典もあるようなので、ぜひとも早めにチェックしてみてくださいね。提供している宿などについては観光協会のサイトをご覧ください。「伊勢えび祭り」期間中は、御宿町内の飲食店でもオリジナルイセエビ料理が提供されるほか、9月13日から10月26日までの土・日・祝日の朝10時からは、月の砂漠記念館前で、イセエビのバーベキューコーナーや、特価でのイセエビの量り売りなどがある青空市もひらかれます。

イセエビの生産地からイセエビの消費地という新たな御宿町の盛り上がり、これからもぜひ、続けていって欲しいですね。

(大野荘の料理写真より)

イセエビのほかにもサザエやさまざまな季節の魚が楽しめます。ぜひ現地にお出かけになって味わってみてください。「伊勢えび祭り」について、詳しくは御宿町観光協会のホームページでご確認ください。

御宿町観光協会 https://onjuku-kankou.com/

2025/8/28 UP!

- 今週は「初秋の味覚!」をテーマにご紹介しています。

- 「根はいいヤツなんです!? 」の中西悠理がご紹介しました、佐倉市にある「松本蓮園」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 佐倉市にある“サクラレンコン”を栽培する「松本蓮園」。「サクラレンコン」の特徴は「あく抜きが必要ない」ほどえぐみが少なく、皮ごと美味しく食べられること。学校給食でも大人気です。

- 蓮根は、秋から冬が旬ですが、今の時期に食べることができる「新れんこん」は白くみずみずしい蓮根で、一節目は生でも食べられるとのこと。

- 「松本蓮園」の直売所は、水曜日と土曜日の午前9時から11時までの2時間だけ営業します。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 先をしっかり見通しましょう!(蓮根だけに)

2025/8/27 UP!

- 今週は「初秋の味覚!」をテーマにご紹介しています。

- 「たまにとげとげしくなる!? 」中西”ウフ”悠理がご紹介しました、成田市にある「小山農園」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 粒ぞろいの栗拾いを楽しめる成田市の「小山農園」。落花生や柿、さつまいもなど、さまざまな収穫体験できる、自然豊かな里山農園です。

- 「小山農園」の栗園では、「丹沢」や「筑波」、「紫峰」など、様々な品種の栗が栽培されています。

- 「小山農園」の栗拾いは、9月上旬から10月下旬までの予定で、営業時間は、午前10時から午後4時まで。味覚狩り期間中は無休です。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- え!そんなところから撮ってたの!?

2025/8/26 UP!

- 今週は「初秋の味覚!」をテーマにご紹介しています。

- 「給食のフルーツで キウイが一番好きだった! 」中西悠理がご紹介しました、船橋市にある「大野梨園」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 市のふるさと納税の返礼品としても取り扱われているキウイは、船橋市の隠れた名産品です。梨農家の「梨棚」をそのまま活かして栽培されています。

- 「大野梨園」もキウイを栽培する梨園のひとつで「紅妃」という品種を栽培。特徴は中心部が鮮やかな赤に染まった果肉で、糖度は20度超える一品です。

- 「大野梨園」は、朝8時30分から開店しますが、なくなり次第終了。「紅妃」は9月21日から販売スタート予定です。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 今年も、そろそろノースリーブは着納めか…。

2025/8/25 UP!

- 今週は「初秋の味覚!」をテーマにご紹介します。

- 「先日 久しぶりに梨を剥いたら 実がほとんど無くなりました!? 」の中西悠理がご紹介しました、船橋市にある「梨の船芳園」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.instagram.com/funayoshien

- 千葉県は、梨の「収穫量」「栽培面積」「産出額」が全国ナンバー1。主に白井市や市川市、鎌ケ谷市、船橋市などで栽培さてれいます。

- 船橋市にある「梨の船芳園」は、三代続く農園。「幸水」や「豊水」「あきづき」から、「有水」、「トーキョーEllie」「トーキョーMallie」「秋のほほえみ」など珍しいものまで様々な品種を栽培。

- 「梨の船芳園」の直売所は、午前9時からの営業で売り切れ次第閉店となります。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 小さい秋、こんなところで発見!

2025/8/22 UP!

この番組では「千葉の魅力」を支えるさまざまな活動や想い、ムーブメントなどにスポットを当てて、「魅力あふれる千葉」をご紹介しています。三方を海に囲まれた千葉県ですが、“海辺の絶景”というと、皆さんはどこを思い浮かべますか?

銚子の犬吠埼とか、鋸山とか。・・・?

今回ご紹介するのは、太平洋と九十九里浜の大パノラマを楽しむことができる、旭市・飯岡の刑部岬に昨年オープンした「風の色美術館」。

銚子から続く切り立った断崖、屏風ヶ浦の南端に位置し、美しく弧を描く九十九里浜を眺めることができる旭市の刑部岬。ここで10年以上使われず放置されていた建物を、韓国出身の芸術家であり、実業家でもあるユン・ソベさんが購入。美術館、レストラン、ホテルを兼ね備えた施設にリノベーションして、昨年オープンし、人気になっています。韓国で芸術・工業デザイナーとしてご活躍し、十数年前日本に来てからも同様のお仕事をされていたオーナーのユンさんは、最初に住んだ横浜から北海道への移住を考えていた時、お友達から「そんな遠くより、住むなら千葉の方がよっぽどいいぞ。君の好きな日本の古民家もいっぱいあるぞ」と教えられたんだそうです。その後、一目で気に入った旭市の古民家を購入。ご自身の作品の美術館やゲストハウスを3年ほど営んだのち、アトリエのために土地を探していた時に荒れ放題だったこの刑部岬の建物に巡りあったんだそうです。

ユンさん:私は結構古いものを綺麗に直すのが昔から好きだったかもしれないんです。本当にあの掃除して結構したらこんなこんなものになりますよって言ったら、市役所からも土木事務所からも相談しながら、これをあのリノベーションしたんですけれども。それが楽しくて、そういうのももう・・天井もそうだし、床もそうだし、自分が思ったより、まあ2年ぐらい結構遊びました。そういうのね、絵の具とね。もう放置して10年ぐらいもう使ってないから、もうごみだらけで、ごみ処理だけで1年ぐらいかかりました。それでなんてユンというものがボロボロなものを買って何をできたのか。(とみんな思って)オープンしてきたんですけれども。びっくりして。ある人が「こんなに変わるものなんだ」と。

太平洋を一望できる素晴らしい場所なのに、竹が鬱蒼と茂っていて、地元の人もよりつかなかった場所。不法投棄とかもあったようなところを綺麗に片付け、建物をリニューアルしたというのは、ものすごいエネルギーのある方だなんですね。

刑部岬には展望館があって、そこからの眺望は「日本の朝日百選」「日本の夕陽百選」「日本夜景遺産」などに選ばれ、多くの人たちが足を運んでいます。その3階建ての展望施設のすぐ隣に「風の色美術館」はあるんです。ところでユンさん、オープンあたって、少し心配していたことがあったそうです。

ユンさん:旭市にきてでですね、3年ぐらいゲストハウスやって、ホテルをやるのは、そんなに珍しくなくて経験もあるし、少し自信を持ってですね、大丈夫だと思ったんですけど、レストランは本当にやったことないこと。(食材が)残ったら捨てるか、自分が全部食べるか、それが一番本当に悩みました。1週間でもうケーキはまあ10個ぐらい売れれば嬉しいなと思ったんですよ。それがオープンしてみたら本当にとんでもない。1日ケーキが40個売れる。そういう多く売れたのが、60個売れた時もあるんですよ。海が見えてちょっとのんびりする。そういう景色があって、それが売れてるんじゃないかなと思って。それからもうあのカレーとかいろんなのが。カレーは自分があのレシピをつくって全部やったんですけれども、今は家内がほぼやってるんで。まあ最近はもうカレー食べたいと言ってね。みんな噂がよくて人気になりますけど、それは嬉しいことなんです。それがうん、、、

ユンさんが思っていたより、レストランを利用する人、眺めがいい場所でお茶したい、ゆっくりしたいと思った人がたくさんいらした。そしてどんどん広まっていったんですね。

見晴らしのいいレストランでお茶をしたり、食事をするというのはこういうところなんだというお手本のようなロケーションですよね。

旭市の刑部岬にある風の色美術館。芸術家のユン・ソベさんがオーナーとして運営していらっしゃる施設です。昨年10月にオープンし、ユンさんの作品が展示されているのはもちろん、いすやテーブルのデザインや製作、壁や階段の塗装もユンさんの手によるまさに、アートに包まれる空間です。しかもこの美術館、泊まることもできるんです。

ユンさん:泊まれるところは6(部屋)なんですね。4人から5人泊まれるお部屋が4部屋ぐらいあって、もう1部屋は10人が泊まれる部屋。もう1部屋15人が泊まれる部屋。15人泊まる部屋は結構人気がありますよ。家族同士でみんな孫連れて、まあ2代、3代目まで行って、まあ10人とか12、3人ぐらい泊まるとね。みんないっぺんに泊まることもなかなかないんじゃないですか、そういう大きい部屋がね。だからそういうそういう人たちが結構泊まってるんですよ。うん。普通の一般家庭で泊まるそういう風景とは全然違いますから。あの入ったらだからみんなまあガラス張りにしてちょっと変わってる、そういうまあ入ったら全部明るく見えると。7割ぐらいはほぼ家族泊まりと、そうですね、みんなあの露天風呂があって、露天風呂からも海が見られるところなんで、すごく人気ポイントなんですよ。あそこは。

刑部岬の先端の露天風呂、最高ですね!それと大人数で泊まれる部屋が人気というもの興味深いです。確かに10人とかで宿泊するって、修学旅行とかそんな感じで、それはそれでウキウキしちゃういますね。

お話にもありましたが、例えば、3家族で一緒に泊まりに来たりするそうです。そして車なら5~6分で着く、刑部岬から見下ろすことができる「飯岡漁港」の周辺には、この時期おいしい岩ガキなど、地元で水揚げされた魚介類を使った料理が楽しめる飲食店もたくさんあるので、そちらで食事を楽しむ方も多いんです。北海道移住を考えていたのに、旭市に魅了され、移住されたユンさん。最後にこの場所の気に入っているところを教えていただきました。

ユンさん:旭というところを一番魅力的な、そういうことはまあ、私にとってはもう真っ黒(暗)なんです。夜になると。夜はもう全然もう本当に人も見えないし、車もそんなに通ってないし、それで本当に空を見ると、もう星がいっぱい見えてですね、キラキラしてね。今、6年目なんですけれども、今も本当にあの昨日も海見ながら食事したんですけれども、本当にお月様も綺麗に見えるし、ちょっと高いんですから、80mくらいあるんですよ、この高さが上から見ると、もう本当に湖みたいな大きな感じで、そこからお月様が全部海に映ってですね。本当に最高でした。それであの高い灯台のところまで登って上から海が見えてもあの全然違う雰囲気なんで。ぜひ皆様いらしてお茶でも飲みに来てください。

ぜひ宿泊して夜の景色を楽しんで欲しいですね。天気の良い凪の時間に、海面に映る月を楽しむ。贅沢ですよね。

ユンさんにはこの先のプランもあって、現在敷地内の別の場所に美術館の建設をはじめようとしているところで、ほかにキャンプ施設の計画もあるそうです。さらに、魚料理を提供している料理店や、地元の名産・飯岡貴味メロンの生産者、ブルーベリー栽培農家の方々と共に、今年4月に「刑部岬観光活性化協議会」を発足して、盛り上げていこうと活動もされています。芸術家であり、デザイナーでもあるユンさん。この刑部岬と、すぐ下にある飯岡漁港とをロープウェイで結んでみたい、という夢も語ってくださいました。近くに行かれる方はぜひ立ち寄ってみてください。

2025/8/21 UP!

- 今週は「海辺の絶景スポット!」をテーマにご紹介しています。

- 「ご覧ください!! BAYFMの絶景!? 」の中西悠理がご紹介しました、勝浦市にある「Dining Bar RAGTIME」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.instagram.com/dining_bar_ragtime

- 勝浦市の国道128号線の海岸沿いにある「Dining Bar RAGTIME」。「部原海岸」を見渡せる絶好のロケーションが自慢!!解放感抜群のテラス席では、愛犬と一緒に過ごせるのも魅力です。

- Barカウンターがお洒落な店内。パスタやピザなど本格イタリアンが堪能できるのですが、「熱血‼勝浦タンタンメン船団」の副船団長の、洋食の技法を使った独自のレシピの「勝浦タンタンメン」も大人気!!こだわりの逸品です。

- 「Dining Bar RAGTIME」の営業時間等は、公式インスタグラムでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- よし、私と同じところに絆創膏を貼ってあげよう。

2025/8/20 UP!

- 今週は「海辺の絶景スポット!」をテーマにご紹介しています。

- 「温泉にながく浸かれるようになると 大人になったなぁ~!? 」と思う中西悠理がご紹介しました、鴨川市にある「鴨川館」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.kamogawakan.co.jp/rooms

- 鴨川シーワールドから歩いて3分ほどのところにある「鴨川館」は、豊かな緑を湛える松林の中に佇む数奇屋造りの高級和風旅館。安房地域の旬の海の幸や近隣の里山の幸を味わうことができ、泉質の異なる2種類の温泉と、部屋から目の前に広がる太平洋の絶景パノラマが自慢です。

- 屋上のインフィニティ温泉ぷーろ「HARUKA」は、海と一体になったような贅沢なひとときを過ごすことができます。

- 「鴨川館」の宿泊予約などは、公式ホームページでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 出かける前に目の横をひっかいてしまって、今日はこんな姿で収録です。とほほ。

2025/8/19 UP!

- 今週は「海辺の絶景スポット!」をテーマにご紹介しています。

- 「桟橋を裸足で走る!? 」中西悠理がご紹介しました、館山市にある「館山夕日桟橋」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100023.html

- 「みなとオアシス“渚の駅”たてやま」の近くにある「館山夕日桟橋」。桟橋形式としては日本一長く、約500mの長さを誇ります。

- 「鏡ヶ浦から富士の見えるまち 館山」として恋人の聖地に選定され、夕日に赤く染まる富士山を見ることもできる最高のサンセットを楽しめるスポットです。

- 「館山夕日桟橋」「みなとオアシス“渚の駅”たてやま」の営業時間等やクルーズ客船の寄港予定、開催予定のイベントの情報などは、上記HPからご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 好物のスイカを凝視するダックスフント。我が家の夏の風物詩です。

2025/8/18 UP!

- 今週は「海辺の絶景スポット!」をテーマにご紹介します。

- 「うな重の蓋を開けた瞬間が 絶景だと思う! 」中西悠理がご紹介しました、銚子市にある「屛風ケ浦」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 「東洋のドーバー」とも呼ばれている銚子市の「屛風ケ浦」。高さ40~50メートルの断崖が10キロにわたって続く景勝地で、国の名勝と天然記念物に指定されています。

- 遊歩道を歩けば、間近にその雄大な姿を見ることができます。幻想的な景色を海の上から堪能するには、「銚子海洋研究所」の「屛風ケ浦サンセットクルーズ」がおススメ!屛風ヶ浦に落ちる夕日を堪能出来ます。

- 「銚子海洋研究所」の「屛風ケ浦サンセットクルーズ」等は、公式HPでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 千葉の海は、どこから見ても絶景スポットだらけ!

- お盆明け、スカッと行きましょう。