2025/6/27 UP!

千葉県は美味しいフルーツ、さまざまな種類生産されていますよね。

苺から、スイカやメロン、枇杷、梨、ぶどう、みかん、、、一年中美味しいフルーツがいただけるのは嬉しいですよね。実は今、全国的にも珍しい国産の「ライチ」という、台湾では「フルーツの女王」と呼ばれる果物が千葉市で生産されています。今日はその「千の葉ライチ」についてご紹介します。

温暖な気候で果物栽培に適している千葉県。年間を通じてたくさんのフルーツが生産されていますが、ひときわ異彩を放っているのが 「ライチ」です。

ライチ自体は知っていても、千葉で作られてるとはしらなかったという方も多いと思います。ライチの木の日本語名は「茘枝」と言います。その木の実である「ライチ」は中国原産で、その上品な甘さと香りから中国では古来より珍重されてきました。「ライチは枝を離れるや、1日で色が変わり、2日にして香りが失せ、3日後には色も香りも味わいもことごとく尽きてしまう」と伝えられるほどに、鮮度がおちやすい果物なんです。ここ千葉ではどんなライチが作られているのでしょうか。千の葉ライチ代表の松井元義さんにお話を聴きました。

松井さん:千の葉ライチ代表の松井元義です。私たちは千葉県千葉市の、「チバノサト」と言われて緑自然豊かなところで、初夏にはライチ、マンゴー、そして秋に洋梨を生産しております。ライチは亜熱帯のフルーツなんですけれども、その昔、楊貴妃が好まれたということで皆様に知られております。東南アジア中国で台湾にですね、台湾が主な生産地となって、私たちはですね、主にライチ3種類作ってます。玉荷包ライチ、黒葉ライチ、竹葉黒というものがあるんですけれども、主に、台湾で高級品種として扱われている玉荷包ライチを生産しております。

ハイシーズンにはライチの収穫体験もできたり、農園は順調なようですが実は松井さん、もともと農家さんではなかったんです。一体どうしてライチを作ることになったのでしょうか?

松井さん:夫婦で会社をやっておりましてお客さんが台湾、というビジネスを行っておりました。ですから、だいたい台湾には月に一回、出張しておりまして、空いた時間で私がフルーツ好きということもあって、マンゴーの里でしたり、ライチの名産地をですね、よく訪れていました。で、そのうちですね、何かあの台湾のものをですね、日本の皆様にご紹介するということで苗木をですね。ライチやマンゴー苗木の輸入をですね、台湾から始めました。ビジネスとして行いました。私たち今年で就農5年目を迎えるんですけども、本格的にライチができ始めたのが3年目です。ですから、それまではですね、まあ、あのほぼ収穫がないっていう年数が何年か続いたということになります。まあ、果樹生産というのは、そういうもので、やっぱり年数がかかりますので、そこは仕方ないかと始めました。

桃栗三年柿八年、、果物はすぐには実らないっていうイメージがありますよね。でも果物好きとはいえ思い切りましたね。

農業とは全く関係ない業界で台湾とお仕事をされていた松井さん。出張の合い間で食べ歩いていたフルーツを日本でも育ててみたらうまくいくかもしれないと思い立ち、5年前からライチ農家を始められたそうです。ライチは育てるのが難しく、輸入した苗木をほとんどダメにしてしまったり苦労しながら、3年かけて収穫に成功。 現在は、ネットでの販売を中心にやられています。今年のシーズンは残念ながら終了してしまいましたが、5月から6月頃が旬ですので、ぜひ来年お楽しみいただければと思います。

千葉市緑区でライチ農園をされている松井さんご夫婦。日本国内で作っている農家も数少なく、情報もないでしょうから、大変ご苦労されたと思います。でも国産、しかも千葉で作っているとなると、いいことがあるんです。一体どんなことなんでしょう?

松井さん:日本国内で流通しているライチは99%が輸入品で、国産のライチは今生産量がですね、流通量に対して1%未満で非常に、希少価値の高いフルーツとなっております。現在、ライチ320本栽培しております。で、そのうち収穫のあるものがだいたい240本。多分一般的に皆さんがご存知なライチというのは皮の色が、茶褐色になっていると思います。これは、輸入される際に冷凍したり、ある処理をしたりということで、そのようになるんですけれども、実際にですね、私たちが生産しているライチというのは、今生ライチという表現されることが多くて、そのまず果皮の色がピンクだったり、赤だったり、中には緑だったり、冷凍のものとは見た目で違います。食べてみるとですね、香りも残ってますし、果皮をですね爪で剥くとあふれるばかりの果汁が出てきたり。そういったところが、国産の生ライチの一番の特徴だと思います。

冷凍とかそのほかの処理をしていないからここのライチはとにかくライチの味の命である新鮮さがしっかりキープされているということなんですね。

そして、数少ない国産のライチは、主に作られているのは九州、沖縄地方なんですが、千葉で作られているからこそ、関東地方の私たちもこの「生ライチ」が身近になったんです。

スタジオでもライチ、いただきました!

番組放送の頃には、ライチは終了する見込みとのことですが、松井さん、まだ他にもあまり県内の農家さんが多く作っていないフルーツを手がけられています。

松井さん:私たち就農3年目からですね。ライチの出荷を始めまして今年5年目となってですね、今ただいま全国からたくさんの注文をいただいております。中にはですね、品切れの商品もあります。やはりですね。全国に発送するんですけれども、そのライチというものはですね、新鮮さが美味しさにつながる果物ですので、1日でもお客様の手元に届いたら食べていただきたいということを、お客様に伝えるようにしております。ライチはまもなくシーズンが終了となっております。ただ、私たちこれからですね。まだまだマンゴーも直売所で販売しておりますので、ぜひお越しになって、またあの夏にですねスポット的に高級ブドウも販売しますし、秋には洋梨の初収穫を迎えておりますので、こちらでもですね、皆さんにお会いできることがあるかと思います。毎年収穫量増えてるんですけれども、私まだまだだと思っております。ですから、またですね、工夫・切磋琢磨して、その来年、皆様にですね、ライチでたくさんの人にお会いできるように、ということで努力いたします。

日本の梨は県内たくさん作られているけど、確かに洋梨はあまり見かけないですよね。

この画像は松井さんが作られているマンゴーです。

生産者が少ないライチをつくっているからこそ、就農5年目の自分が勝負できている、とおっしゃる松井さん。今年はライチの出荷はほぼ終わりということですが、お話にあったマンゴーや洋梨の販売の他、自分で育ててみたいと思う方には、ライチをはじめとする苗木の販売もあります。詳しくは千の葉ライチのホームページをご覧ください。

2025/6/20 UP!

暑くなってくるとやっぱりひんやりしたもの、食べたいですよね?

かき氷はいかがですか?1990年代から繰り返しブームが訪れているかき氷。今では通年でかき氷を提供するお店もありますし、その土地ならではの特産品をいかしたかき氷で人気のお店が県内にもたくさんありますが、中でも北総の小江戸と呼ばれる風情ある街「佐原」が、「かき氷のまち」として盛り上がっているんです。今日は、その佐原にある人気のお店のひとつをご紹介します。

かつて「江戸優り」とも呼ばれ、商人のまちとして大いに栄えた香取市佐原。この街で明治時代に建てられた町家を2012年に再生させた「いなえ」は、甘味処やギャラリー、さらには、お土産品や工芸品を取り扱う雑貨店など様々な性格を持つお店です。ほっとくつろぐことのできる空間で食べられるかき氷も、とても美味しいと評判の「いなえ」で、店長の八箇三喜男さんにこのお店「いなえ」でかき氷が人気になったきっかけをうかがいました。

八箇さん:甘味処いなえの八箇と申します。店長をやらせてもらっています。オープンして2年かそこら2年、3年後ぐらいから(かき氷を)提供し始めています。うどんにすだち入れてたんですよね。あの「すい」っていうみぞれの氷に、すだちを絞ったら美味しいかな?で、美味しかったんですよ。その時はもう「すい」って白蜜かけただけのものだったんですけど。その白蜜じゃなくて、もうちょっと味わい深いね、砂糖を使って・・和三盆って使ってますけど・・そう、すれば美味しいのできるんじゃないの?ってところから始まったんですよね。まあ、正直にちょうどブームだったんですけど、まあ、ブームの前からある店とかが、ちょうどやっぱ本とか出し始めてたんですよね。やっぱそういうもんで、普通に勉強させてもらいましたね。

その味はお客さまにも評判になって、もともとはお食事処でうどんや丼を出していたいなえさんは「かき氷」や「みつまめ」などの甘味処としても知られるようになります。

ところで、お店の名前の「いなえ」なんですが、ちょっとした仕掛けが隠されているんです。ちょっと、頭の中で「イナエ」をカタカナで想像してみてください。その3文字を組み合わせるとある漢字が出てきます。

イナエは、佐原の「佐」という漢字をほどいたものなんです。このお店の原点である「佐原にあること」。その佐原のライフスタイルにこだわりたいとの想いを込めてつけられた名前なんですね。明治に建てられた町家2棟、土蔵、洋館、倉が中庭でつながる「いなえ」は、2007年から震災を経て5年という長い年月をかけ再生をして2012年7月に無事完成したそうです。甘味処のほかには、ギャラリーと、佐原のお土産・工芸品・雑貨など、生活に結びついたものを扱うショップも展開しています。そんな空間でいただく「かき氷」は、氷の扱いや削り方にもこだわっています。

八箇さん:冷凍庫から出したての氷は使わない。うちなんかは、-4度5度ぐらいのストッカーに1日ないし、2日仕入れたのをを入れて、それをさらに使うときに発泡スチロール入れて、要するに温度を上げてやると口当たりのいい氷になります。昔からあるかき氷でやっていらっしゃる店に音、実際に聞きにいって、このぐらいの薄さなんだなっていうのは、うん、見るよりもやっぱり音でしたね、あ、このぐらいなんだっていう。刃の状態っていうのは、すごい難しくて、研ぎに出したり、あと自分で研いだりとかしてるんですけど、なかなか見つからなかったようやくね、今回ね、いいところを紹介してもらったんで解決しそうですけど、毎年刃のすごい時間かかるし、ちょっとでも切れ味悪いと結局、食感に直結するから、まあ、お客さんになんか満足してもらえないし、悩みの種ですね。温度と刃は重要だと思います。

取材スタッフによると、実際削っている時の音は本当に静かで滑らか。ガリガリという音はせず、アイススケートでさーっと氷の上を滑っているような感じの音なんだそうです。

古くから商人の街として栄えた佐原ですが、夏は「かき氷のまち佐原」として江戸情緒残る町並みに映える冷たいかき氷を楽しみにやってくる方も目立ちます。たくさんある個性的なお店の中から今日ご紹介しているのは「甘味処いなえ」。人気のメニューを教えていただきました。

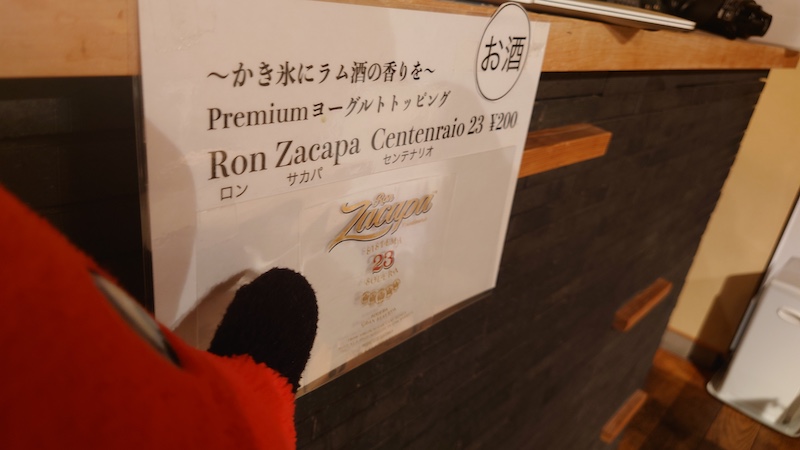

八箇さん:うちで言うと「和三盆すだち」と「プレミアムヨーグルト」ってのをまあ推してますね。和三盆も使ってるんですけど、8種類ぐらいかな?8種類砂糖ブレンドしてるんで、それをシロップにしたものに、お客さんが後からすだちを絞ってもらうっていう、まあまあ、味の変化を楽しんでもらうっていうかき氷になっています。お出しする時に、途中から少しずつ絞ってお召し上がりくださいと言ってるんですけど、結構初めからね、まあ、リピーターのお客さんかもしれないですけど。まあ、途中からほんのちょっとずつ絞っていただくといいかなと思います。「プレミアムヨーグルト」・・ヨーグルトシロップの上に、ヘーゼルナッツとクルミをメープルシロップであえたもの、ローストした生ハム、で、オレンジピールがかかってるっていうかき氷になっています。食通というか、食道楽の人は多分美味しいって思える構成になってると思います。メニューに載ってないんですけど店ではラム酒トッピングでおすすめしてまして、だいぶうまくなると、ちょうど2倍ぐらいうまくなるんじゃないかなと思ってるんですけど、それおすすめなので、お車じゃない方とかはぜひ試してほしいです。

ドライバーやお子様、お酒が苦手の方以外のお客様にはラム酒トッピング!お勧めなんですが、試食したスタッフの話によると、ナッツの香ばしさ、メープルシロップの甘さ、そしてラム酒の香り、をまとった生ハムが絶妙のバランスで、かき氷ではなくてひとつの料理のようだったそうです。複雑な味がわかる大人には人気なんですって。

かき氷っていうと、メロンとかイチゴとかシロップかけて食べるイメージですが、ものすごく進化してるんですね。かき氷のまちでライバルも多いでしょうから、オジナリティあふれる魅力的なメニューが必要なのかもしれないですね

確かに氷だけでなくしのぎも削っている佐原のかき氷ですが、こんなイベント展開もされているそうですよ

八箇さん:スタンプラリーっていうのをやってまして、2018年から10店舗で提供しているんですけれども、そのうちの5店舗回ってスタンプを押すとスプーンがもらえる。よければ何回か来て、まあ、お近く来た時に寄っていただければ、スプーンをもらっていただければいいかと思います。かき氷のお店も増えて、まあ、うちも結構お待たせしちゃうんですけれど、今は整理券で管理するようになったんで、まあ町散策されて後から戻ってきても、番号が早い方が優先的に入れる。とりあえずひいていただければ、入店していただけるので。お客さんにもう完全にかき氷屋だと認識されてるんですけど、まあ、お食事もおうどん、あったかいのとか冷たいのとかも、夏になれば冷たいのもご用意してるんで、まあ、実際に食事されて氷食べるって方が一番多いかもしれないですけど、ぜひ召し上がってみてください。

江戸優り佐原のかき氷2025スタンプラリー は、スマートフォンで集められるデジタルスタンプ方式もあるそうです。参加店舗10店舗でスタンプラリーをおこなっていますが、それ以外にも20店舗ほど、かき氷を提供しているお店があるそうなので、9月末までの期間中、何度か足を運んで、いろいろ食べ比べなんかも楽しそうですね。

かき氷ファンの方を「ごーらー」っていうらしいんですが、ごーらーの皆さん、佐原のかき氷を制覇して、マイスプーンやデジタル版限定の「かき氷デジタルガチャ」で、プレゼントをもらっちゃってください!見た目も楽しい佐原のかき氷激戦区のかき氷たち。スタンプラリーの情報など詳しくは公式サイトでご確認ください。

2025/6/13 UP!

雨が多い梅雨時、お出かけもおっくうになりますが、みなさんさんは子供の頃、雨の日はどんなコトして過ごしていましたか?

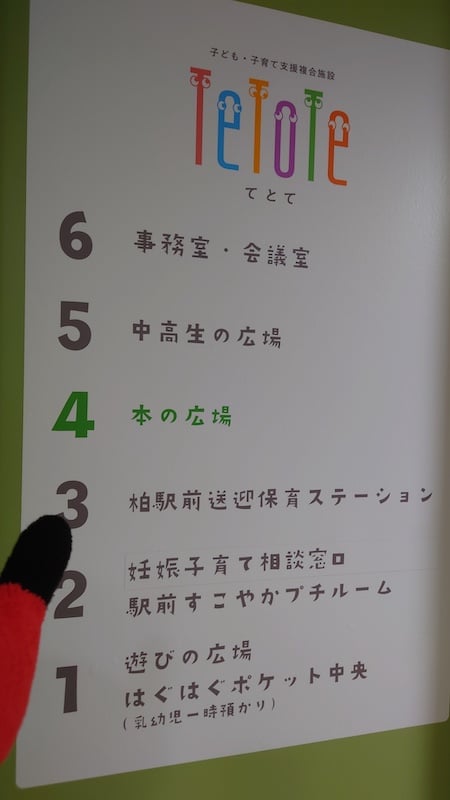

今日ご紹介するのは、柏駅東口から徒歩3分の場所に昨年オープンした 柏市の子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」です。小さなお子さんの遊び場としてはもちろん中高生の放課後の居場所にもなっていて、雨の日でもとっても賑わっているこの場所をご紹介していきます。

昨年3月に柏市にオープンした子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」は、柏市の乳幼児から中高生まで、すべての子どもと子育てを応援する施設です。「いろんな手と手がつながって、微笑み合い、語り合い、幸せな未来につづいていく、そんな温かく楽しい場所であってほしい」という願いを込めて名づけられた「TeToTe」ができた経緯を、柏市のこども政策課 渡部俊典さんにお聞きしました。

TeToTe渡部:柏市こども部こども政策課TeToTe担当の渡部です。設立の経緯としましては、柏市が掲げる「子育てしやすい街 柏」を実現するべく取り組んできたものです。これまで柏駅周辺にバラバラになっていた、各施設を1カ所に集約させることで、アクセス性の向上を図りながら、またワンストップで一体的に切れ目のないサービスを展開できるように整備をしてきました。現に各サービスは、いろいろな施設で行ってきたところではございますけども施設の手狭さや、多様化するサービスの要望など、そういった課題を見据えまして、子育てしやすい街を作るための1つの象徴として、TeToTeを整備してきたところです。

もともと商業施設だった5階建ての建物、1棟まるごとがTeToTeになっていて自由に子供たちが過ごすことができる1階「遊びの広場」や4階「本の広場」、5階「中高生の広場」のほか、「子育て相談窓口」や「駅前送迎保育ステーション」などの子育て支援サービスが受けられるフロアから構成されています。

取材スタッフが、現場を見て驚いたのは、とにかく元気な子どもたちの声が響く明るい空間で、真面目に勉強している中高生や、ボランティアの大学生と楽しくおしゃべりできる場所、身体を動かせるエリアなど、様々な「子どもたちの居場所」が機能していたことだそうです。なにしろいろいろな機能があるので、各階の人気のエリアについて、それぞれ、担当者の方にお聴きしました。まずは、1階の「遊びの広場」ですが、こちらは大きなガラス窓が開放的な雰囲気を醸し出しているつくりになっています。

TeToTe1階担当:遊びの広場はtetoteの中でも人気の広場になってまして、延べ人数で言いますと、月約5000人くらいが来ていただけるような状態です。午前中が比較的混雑していないので快適に使っていただけるかなと思います。ご利用いただける年齢なんですが0歳から小学校3年生までのご利用となっております。小学校に上がっていないお子さんに関しては、大人の方の付き添いが必要になります。一番人気はボールプールです。他にはボルダリングがありまして、小さいお子さんも一生懸命壁に登って、体を動かしながら遊んでもらえるようなスペースがあります。笑い声だったりとか遊んでる時の楽しそうな声「やった~」って声が毎日響いてるような、楽しい広場になってます。

ボールプールは、野球の球ぐらいのプラスチックのボールの中にこどもたちは夢中になっちゃいますよね。投げて当たっても痛くないですしね。

高さこそあまりありませんが子供用のボルダリングも人気でたくさんのお子さんが身軽にヒョイヒョイと登っていくんだそうです。他にも遊具がいくつもあって、雨の日でも関係なく、体力が続く限りの勢いで小さなお子さんが遊んでいます。

乳幼児から小学3年生までが夢中になれる「遊びの広場」に続いては、5階の「中高生の広場」です。一体どんな広場なんでしょう?

TeToTe5階担当:中高生の広場は、中高生世代の利用者の皆さんが、放課後や休日に自分らしく自由に過ごすことができる居場所となっております。それぞれに合った居場所としての使い方ができるように、5つのゾーニングに分けております。学習ができるエリアや、友人やそれから利用者の間でボードゲームやカードゲームをできるような場所、それから1人でハンモックやクッションに寄りかかってゆっくりできるようなほっこりできるような場所もあります。グループワークやサークル活動ができる「わいわいエリア」などもございます。学習することもできまして、約35席。塾に行く前の隙間時間であったりとか、そういった時間で学習することができます。カフェエリアでは、ウォーターサーバーや約30種類のスティック飲料をご用意しており、1人1日1杯無料でご提供しております。冬の間ではですねえ、大変ココアが人気となっていたんですけれども、あの安定してスープも人気となっております。

取材スタッフによると、静かな学習エリアは空席がないほど。カフェエリアでは、カウンター越しにボランティアの大学生と話したり、先生とかじゃない大人と交流できるのも貴重じゃないかという話でした。

学校の垣根を越えての交流も盛んなようで、放課後に集まって、ドリンク片手に「とにかくおしゃべり」している中高生もたくさんいます。ドリンクも豊富でうらやましいくらいですね。

まぁ古い言葉でいえば「溜まり場」?しかも「明るい溜まり場」ってところでしょうか?

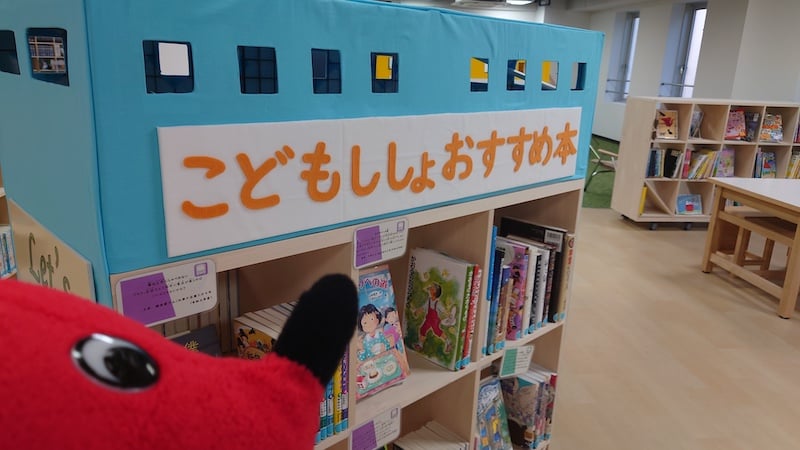

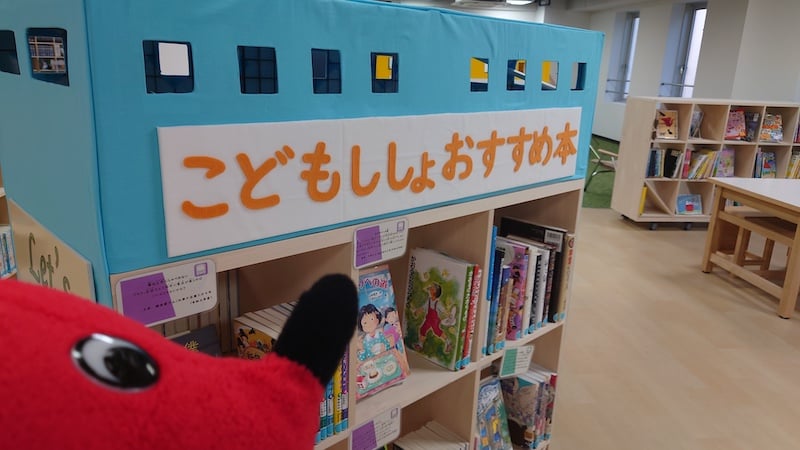

最後は4階の「本の広場」です。こちらは図書館ではないので、貸出しはしていませんが、本の選び方にも特徴があるようです。

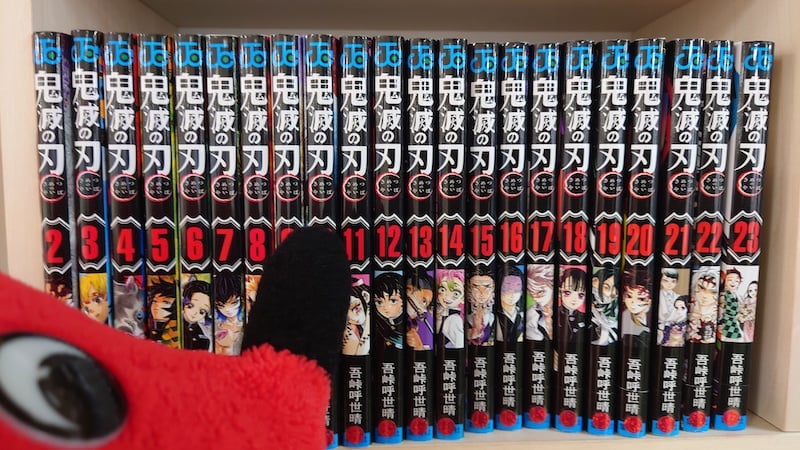

TeToTe4階担当:本の広場はいろいろな過ごし方ができる居場所です。折り紙や工作スペースなども用意しておりまして、約5000冊の本があり、この5000冊の本は、市内の小学生たちにアンケートを取って選んでもらった人気の本で、漫画なども多く取り揃えています。漫画ですと「ONE PIECE」「鬼滅の刃」「SPY FAMILY」「ブルーロック」と、定番である「ドラゴンボール」であったり「スラムダンク」であったり、こちらも設置しています。本の広場は0歳から中学生までの子供を対象としていまして(本の広場が)4つのエリアに分かれています。親子で読書ができる「未就学児エリア」工作ができる「クラフトエリア」、少し体を動かすことができる「アクティブエリア」、ゴロゴロしながら本が読める「ごろ寝エリア」の4つに分かれていまして、あのヨギボーに寝転がりながら本を読む子が多くいらっしゃいます。思い思いの過ごし方で皆さん過ごされています。

漫画だけではないですし、子供の司書さん「こどもししょ」が選んだ本などもあって、縦の長さが1メートルぐらいの縦長の絵本なども人気なんだそうです。貸し出しがないので、誰かが読んでいない限り、お目当ての本を読むことができますし、シリーズものの漫画は全巻揃えているという事。大人にも人気の「沈黙の艦隊」とかもあるんですって。

熱中症に気をつけたい季節にも子どもたちや中高生が安心して過ごせる場所になっていくと思います。

雨の日でなくても出かけたくなりませんか?(大人は基本、入れないですけれども、、、高校生以下の子どもたちにぜひ知ってもらいたいですね。)

なお各フロアによって開館時間やお休みの日が違う場合がありますので、詳しくはTeToTeのサイトをご覧ください。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kodomoseisaku/haguhagu/shisetsu/tetote/index.html

2025/6/6 UP!

いよいよ6月、紫陽花も咲き始めましたね。そろそろ暑さも気になるこの時期、過ごしやすい夜に自然の中で楽しむファンタジーと言えばなんでしょう?

ホタル鑑賞はいかがでしょうか?曇り空も多い梅雨時期ですが、千葉県内のホタルの名所ではシーズンを迎えていて、運が良ければ、地上の星のように幻想的に輝くホタルをみられます。今日は環境を整えて、自然発生のホタルを見ることができるようになったリゾート施設をご紹介します。

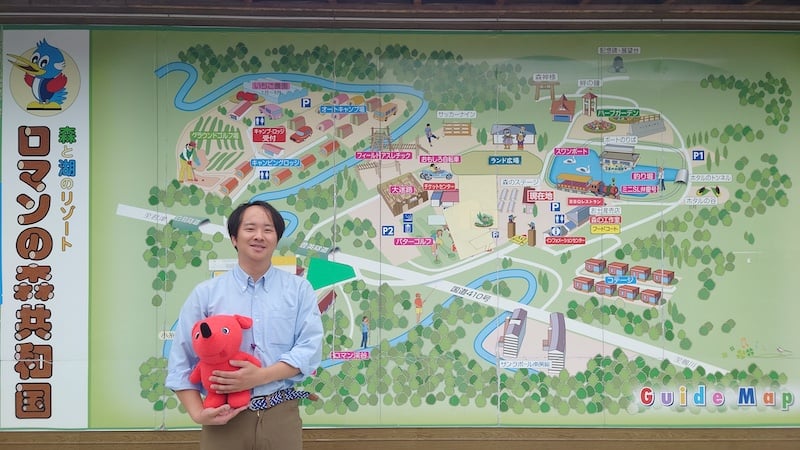

北西部は東京湾に面し、房総半島の中央にかけてひろがる君津市。その内陸部に森と湖のリゾート”「ロマンの森共和国」はあります。その初夏の風物詩となっているのが 「ホタル観賞の夕べ」です。まずは「ロマンの森共和国」はどんな施設なのか副支配人の斉藤成昭さんにお聞きしました。

斉藤さん:ロマンの森共和国は、自然の中にあります。親子で楽しめる自然体感型のアトラクションを一日楽しめる施設になっています。山の斜面をいかして作られた「アスレチック」でしたり、渓谷で「川遊び」をしていただいたりあとは「SL」「スワンボート」それから「迷路」といったお子さんでも楽しめるアトラクションをご用意しております。1月から4月の間になるんですが「いちご狩」もお楽しみいただくことができます。その他に「釣り堀」もございまして手軽に釣り体験をしていただくことも可能です。「露天風呂」はですね、今、土日に絞って営業させてもらってるんですけれども、これもあの小糸川の百メートルにわたる断崖を見ながら、お風呂に入っていただく、非常に景色をよい景観を楽しみいただけるお風呂として、好評いただいております。

数々のアトラクションの中でも園内の湖でゆったりと里山の景色を眺めることができる少し懐かしいスワンボートが人気で、1つ百円で買える魚の餌を撒いて集まってくるお魚の迫力を楽しむ方もいるそうです。そんなロマンの森共和国で5月末から始まっているのが「ホタル鑑賞の夕べ」。今年の概要をうかがいました。

斉藤さん:今年はですね、5月30日から、ホタル鑑賞を開催させていただきます。6月の29日日曜日まで毎晩開催をいたします。ご覧いただける時間は7時30分頃から8時30分まで、ホタルをご覧いただくことができます。通常は1時間弱でしっかり見ていただくことが可能なんですが、土日など来場者が多数の場合は、お1人様20分までの時間制限を設けさせていただく場合がございます。なので、ゆっくりご覧いただきたい方なんかは、平日ご利用いただけると、長く見られると思います。ホタル鑑賞にあたって、お願いしたいことがありまして。ホタルは、すごく光に敏感な生き物でして写真、撮影カメラのフラッシュとか、あとは携帯電話の光とかLEDとか、そういったものに反応してしまって、びっくりして光るのをやめちゃう場合があります。土日はですね、カメラなどによる写真撮影を禁止させていただいております。なので、ぜひその目にホタルの光を焼き付けていただけたらと思います。

螢はデリケートな生き物でちょっとした光でも驚いて隠れてしまうので、撮影するのも本当に難しいんだって。スマホの画面の明かりでも光らなくなるっていう話ですから、そこは守りたいですね。

取材に伺った時(5月中旬)は、歩きやすくするための新しい遊歩道の整備工事がおこなわれていたそうです。

参加する方は、まず駐車場の一角に集合し、注意事項などの簡単な説明をガイドさんから受けたら、時間まで自由に観賞することができます。

初夏の幻想的なホタルの光景を楽しめる「ロマンの森共和国」の「ホタル鑑賞の夕べ」。天候によっては中止になる場合もあるそうですが、やはりたくさんのホタルが見たいですよね?どんなタイミングにいくと良いのか斉藤さんにきいてみました。

斉藤さん:ホタルが見られます「ホタルの谷」っていうのは、私どもが平成3年から手掛けてきましたホタルのための大きなビオトープなんですね。もともとはビオトープだったんですけれども、そこで環境整備をすることによって、ホタルが自然に出てくれるようになりまして、もう今はもう自然の一部と言っても差し支えないくらい、ホタルが自生するようになりました。ロマンの森で見られるのは「源氏ボタル」それから「平家ボタル」って、まあ、主に2種類、ホタルが見ることができます。ゲンジボタルの方が少し出るのが早くていなくなるのが早い。ヘイケボタルはちょっと出るのが遅くて、まあ6月の終わりくらいまでずっと出ていると。それぞれホタルが出るタイミングがずれていまして、ちょうどそれが重なるのが6月の上旬ぐらいお客様には10日前後がおススメですよとお伝えしているんですけれども、その時期が一番数もたくさん出ますし、2種類のホタル両方とも間違いなく楽しめる時期になってますので、特におすすめです。

30年以上前から、ホタルが住みやすい環境を整備し続けてきて、今は自生するまでに整えたなんてすごいですね

小糸川の水源近くの渓谷を巨大ビオトープとして整備した「ホタルの谷」には、きれいな水が流れ、水草もしっかり定着して、ホタルの幼虫のエサ、カワニナという細長い巻き貝やタニシなども自生。今では、ホタルの卵や幼虫を補充しなくても毎年、たくさんのホタルが成虫になって輝きを放っています。ホタルにとっていい環境がしっかりと整っているということなんですね。

そしてホタル観賞のピークは6月10日頃。まさにこれからなんですね!

「ホタルの谷」は「遊びランド」というさまざまなアトラクションが楽しめる施設の一角にありますが、期間中の土曜・日曜は本来の営業時間・夕方5時から「ホタル鑑賞の夕べ」が開催される7時半までの間、こんな対応をしてくれています。

斉藤さん:土日はですね、ご家族連れのお客様がたくさんいらっしゃいますので、通常5時閉園なんですけれども、一部アトラクションの受付時間延長させていただきましてホタルまでの待ち時間にご利用できるようにさせていただいています。5時までは、日中、遊びランドとして営業してますので、5時までに来場された場合は、駐車場代はいただいております。ホタルだけが目的だという方は、5時以降にお越しいただけると、その方からは駐車場代をいただいていないと。そういう仕組みでやらせていただいています。ホタルってなかなか例年見られなくなってきて、貴重なものになってきているので、ホタルが夜飛んでる様とでも美しく、非常にあの印象に残る光景なのでね、見たことないよっていう方はぜひね、うち来て見ていただけると嬉しいなと。

古くから親しまれてきたまさにこの時季の風物詩。小さいお子さんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、みんなで楽しめるしいい思い出になりますよね。

清少納言の枕草子に、「夏は夜」とありますが、日本では平安時代から楽しまれてきた「ホタル狩り」。都心からわずか1時間半ほどで自然のホタルが見られる「ロマンの森共和国」でそおっと幻想的なその光を楽しんでみてはいかがでしょうか。「森と湖のリゾート ロマンの森共和国」の詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。開催日程はもちろん、悪天候など 「ホタル鑑賞の夕べ」中止の情報についても、こちらでご確認ください。

2025/5/30 UP!

千葉県で昔から作られている調味料といったら、何を思い浮かべますか?醤油、味噌、塩、いろいろありますが、今回は流山の「白みりん」にスポットを当てます。ちなみに流山といえば流鉄。取材班も流鉄でお出かけです。

江戸時代から水運で栄えた流山発祥といわれる「白みりん」は、銚子や野田の醤油とあわせて 江戸前の味を確立させたといわれています。今日は、この春オープンした「流山市白みりんミュージアム」をご紹介していきます。

江戸時代から醸造業などで栄え、白みりん発祥の地として知られる流山市。古い街並みが残る流山本町には、今もみりん工場やみりんグルメが楽しめるお店がいくつもあって、その歴史と味が受け継がれているんです。

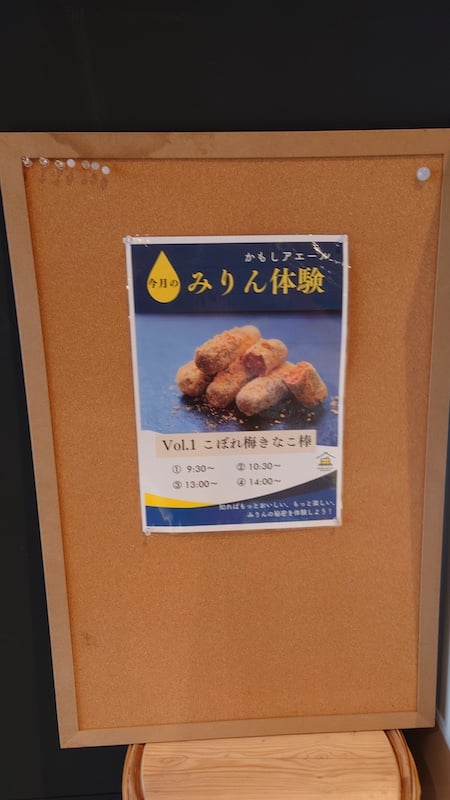

そんな流山本町に、白みりんをテーマにした新しい体験型施設、「流山市白みりんミュージアム」が3月29日にオープン。特別仕様の「流山白味醂」や、みりんグルメも販売されています。流山市白みりんミュージアムの館長、川浦智子さんに、流山の白みりんの歴史を含めてミュージアムについてうかがいました。

川浦さん:流山市白みりんミュージアムは、流山の生んだ白みりんという醸造文化を次世代に伝えていく場所だと思っています。流山には江戸川のきれいな水と米を利用して12軒の酒蔵がありました。それが幕府の規制緩和によって西の下り酒がどんどん江戸に流れ込んで流山の酒が売れなくなってきました。流山の酒蔵たちが考えたのが、それまでの醸造技術を生かしてみりんを作ろうということだったんです。で、そのこれまである既存のみりんを真似するだけではなくて、真っ白にこだわって、目の細かい布でこしたり、醸造期間を短くして白くしたり、たくさんのお米を使って甘さを引き出したりということで、技術革新をして白みりんを生み出しました。これは今でいう、まあ、イノベーションではないかっていうふうに思っています。流山市白みりんミュージアムは、そんなこともあって流山の地に建設されました。

規制緩和で地元のお酒が売れにくくなって、じゃあ、酒づくりの技術を生かした「みりん」の、それもこれまでにないものを、ということで生まれたんですね。

そうした歴史や背景の理解を深めてもらいたいということで、「流山市白みりんミュージアム」ではこんな工夫をしています。

川浦さん:このミュージアムは予約制となっております。時間ごとにガイドがついてご案内する形でご紹介しています。ただ展示をさあーっと眺めてしまうだけではなく、ガイドがついてしっかり説明することで、より楽しさ、面白さ、理解が深まるというふうに感じているからです。江戸の文化を花開かせた流山の白みりんの誕生物語を、ちょっとユーモアを交えながらガイドが説明しております。パネルをめくりながら子どもたちに楽しんでいただくような展示もありまして、ガイドとお客様が一体となって楽しんでいただくようなご案内をしています。私たちのお話をお客様が聞いてくださって、へえっていう声が起こりますと、ちょっとこう「やった!」っていう感じで嬉しくなります。なんでもあのガイドに聞いていただいて、一緒に楽しんでいただきたいと思います。

こちらでは流山でみりんを作るようになった経緯についても詳しく展示されています。それによりますと、江戸時代、すでにみりんはあったものの、茶色く、不純物も多く混じっていて、調味料としてではなく、甘いお酒として飲まれていたそうなんです。そこで出回っているみりんよりも、もっと透明に、不純物も圧倒的に少なく、上品な甘みを感じられるようにつくったのが、流山の白みりん。

流山本町に今年オープンした、事前予約制の「流山市白みりんミュージアム」。館内で見学ができる展示、どのようなものがあるんでしょう?

川浦さん:流山、キッコーマンの工場見学をバーチャルで体験していただくような展示もございます。小さなお子様でも楽しんでいただける、体を使った「みりん作り体験ゲーム」というゲームコーナーやみりんもろみをかき混ぜるような体験もできます。これはあの実際のみりんもろみではなくて、バーチャル体験になります。ミュージアムの中心には「かもしアエール」という名前のキッチンがあります。ここではみりんを使った料理体験をしていただけます。レシピもつきますので、お家に帰って再現することもできますよ。こちらで作っているのは、みりんのドレッシングだったり、みりんバターだったりみりんきなこぼうだったり、スイーツやそれからお料理などを行っています。著名な先生などをお招きして本格的な料理体験や、また発酵講座などもどんどん行ってまいります。

キッチンもあるんですね、しかも家で再現できるレシピももらえるのは嬉しいですね

こちらでみることができる「白みりんができるまでの物語」の20分の動画には、小学校3年生から流山で育った俳優の仲村トオルさんがかなり重要な役で出演されています。また購入した瓶にみりんを詰めて、オリジナルラベルを貼って自分だけのみりんを完成させる体験も人気だそうです。アンテナショップ「ながれやまぐるり」では、みりんを使ったお菓子や、大人気の白みりんのソフトクリームを買う事もできます。ソフトクリームのアルコール分は飛ばしているのでお子様でも安心して食べられますよ。白みりんは米麹を使って作られるのですが、今この作り方が実は世界的に注目されているんです。川浦館長にうかがいました。

川浦さん:2024年12月、日本の伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されました。実は、「流山のみりん」もこの中に入っております。これをもう少し広い視野で見てみますと、利根川、江戸川の流れに沿って、たくさんの発酵文化圏がございます。これを点で捉えるのではなくて、川に沿ってつなぐような形で大きな「下総発酵醸造観光圏」というものを作れたらいいなというふうに考えております。日本が世界に誇る和食、この礎となっている味噌・醤油・酒、そしてみりん・お酢。これすべて米麹の発酵からできています。この麹菌という、素晴らしい微生物が織りなす、発酵・醸造の文化、そして美味しさ、健康的なパワー。これを国内の方はもちろん、成田空港を抱える千葉県ですから、海外の方をどんどん呼び込んで、この日本の素晴らしい伝統的な醸造発酵文化を知っていただきたいなっていうふうに思っています。

世界的に注目が集まっている 発酵パワー、醸造の力。ぜひ世界中の人に訪れて知って欲しですね。

世界にということでいうと、今、開催中の大阪・関西万博でも、千葉県は「発酵」をテーマに出展を予定しています。期間は8月27日(水曜日)から30日(土曜日)まで、発酵文化が根付く流山市、香取市、神崎町をはじめ、関連企業が出展し、日本酒などの試飲や、醬油グルメが楽しめる体験コーナーなどが予定されています。もちろん流山市白みりんミュージアムも参加しますよ。この期間に万博に行かれる方はぜひご覧くださいね。流山市白みりんミュージアムの 詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。(インスタグラム)

https://www.instagram.com/shiromirin_museum

千葉県の大阪・関西万博出展について

https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/hakkou/chiba-bannpaku.html

2025/5/23 UP!

この番組では「千葉の魅力」を支えるさまざまな活動や想い、ムーブメントなど、スポットを当てて、「魅力あふれる千葉」をご紹介していきます。海と山に囲まれた房総リゾートの入口に位置し、富津市と鋸南町にまたがる、「鋸山」。都心からも車で1時間程度でありながら大自然を満喫できると、海外ツーリスト向けの情報サイトでも高い評価を受けています。フェリーで旅情を満喫しながら訪れることもできて、昔から人気の観光スポットですよね。

今回は、そんな「鋸山」の魅力を伝えてくださっているガイドさんにお話を伺います。

千葉県屈指の観光スポット「鋸山」の魅力を伝えるため、去年5月、新たにプロのガイドチームが発足しました。車で巡る2時間のツアーから、1日かけて満喫する登山ツアーまで、要望に合わせて多彩なツアーを展開している「ウィーガイド鋸山」という団体です。こちらの代表で自身もガイドを行っている佐生かおりさんに、まずは「ウィーガイド鋸山」設立のきっかけをお話しいただきました。

佐生さん:2021年に鋸山が日本遺産の候補地域に認定されたんですね。で、これをきっかけに地元で「鋸山日本遺産候補地域活用推進協議会」という長い名前の団体が立ち上がりまして、鋸山のガイドを養成しようということになりました。鋸山ガイド育成事業というのが立ち上がりまして、たまたまですね私の方にお話があって、そちらのガイド研修の担当してくれないかということになりました。育成プログラムは2年間かかったんですけれども、そこで認定プロのガイドさんが17名生まれました。で、この生まれたガイドさんをじゃあこれから活用していきましょうということで立ち上がったのがウィーガイド鋸山ということになります。

佐生さんはガイド研修に関わってさらに鋸山の知識を深めていきます。そしてその知識はウィーガイドによって訪れる人たちに伝えられるようになります。

佐生さん:自分の生まれ育った鋸南町の方で鋸山のガイド講習をやるという話を聞きまして、自分の生まれ育った鋸山はもっと魅力のある山のはずだということで、そこで、いろいろ目から鱗のと鋸山情報を得まして、鋸山がより身近に感じました。例えば、北側はですね江戸時代から昭和の後半まで続いた石切産業が栄えた地域でした。山から一体石をどうやって誰が運んだのか、どうやって切り出していたのかといったようなお話をガイドがご案内することができます。昔の方の知恵というかですね。技術の深さというか、驚くべきものがありまして。我々ガイドはお客様をご案内しながらですね、お客様にこういう風に石を切り出していたんだよっておいうお話をして、お客様にへえと言っていただくのが醍醐味です。

房州石は、加工しやすく、耐火性もあるため、かまどや石塀、蔵といった建物の土台に利用されました。そして横浜港開港のときや、お台場の整備など東京湾岸の土木建築工事にも使われ、日本の近代化を土台から支えたといわれています。そんな鋸山の歴史を説明してくれるだけじゃなく、ガイドさんは質問にもしっかり答えてくれるので、好評なんだそうです。

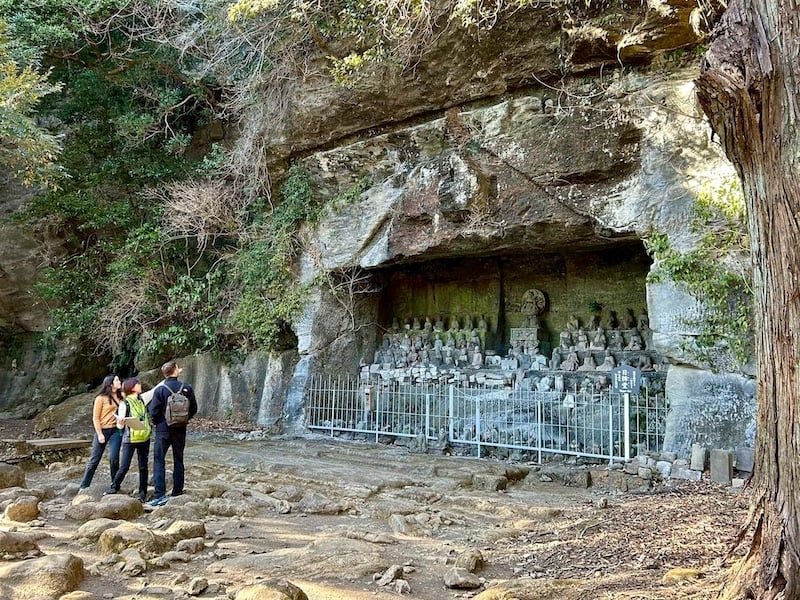

歴史と信仰の山、鋸山を案内するウィーガイド鋸山の皆さん。石切産業跡が残る北側とは違って、南側の斜面一帯には東京ドーム7個分という広大な境内をもつ「日本寺」がありますが、こちらではどんな「へぇ」情報を教えてくれるのか、きいてみました。

佐生さん:例えば、東京から館山道を南下して、車で来ますと、とあるトンネルをめくると、目の前にバーンと鋸山が壁のように見えます。で、この壁はですね、国境なんですね。南が鋸南町、北が富津市の行政の境になっていますけれども、古代から安房の地域と北は上総の地域の国境でした。それから南側は、日本寺というお寺になってまして、こちらは大変古いお寺です。725年に建てられています。今年は2025年ということは、このお寺は今年1300年を迎えます。今年6月の法要の後にはですね、新しく建てられた法堂、本堂ですね。本堂、それから仏舎利塔の公開が予定されています。で、我々ウィーガイド鋸山の方でも新しく公開になる部分のですね。ご案内をさせていただく予定でおります。

日本寺には千五百羅漢という1553体もの石仏や、岩壁に直に彫刻された石仏では高さ日本一(※31.05m)の大仏「薬師瑠璃光如来」があります。ロープウェイで山頂に登ってそこから日本寺に降りていくルートが人気のようですよ。あの夏目漱石や正岡子規も、鋸山や日本寺を訪ねて紀行文や俳句に残しています。

鋸山自体の魅力もたくさんあるんですが、ウィーガイド鋸山のガイドと一緒に巡るともっと楽しめそうなんです。

佐生さん:我々のガイドツアーに参加していただけたら、もっともっと鋸山の魅力を知っていただけると思っています。ガイドとお客様のコミュニケーションっていうものがガイドブックで登るのとは違う魅力になると思いますので、個性あるガイドによるツアーっていうのを楽しんでいただけたらいいかなと思っています。房州石にやたらと詳しい大学院生もいますし、お酒と温泉大好きおじさんもいますし、下山した後にお酒飲んだりお風呂に入ったりするのを楽しむ人もいます。それから女性で山野草に詳しいお花大好きガイドさんもいますし、登山ガイドさんもいます。行ったことがあるよっていう方もいらっしゃるかと思うんですが、今度はぜひですね、よろしかったらウィーガイド鋸山のツアーというのに参加していただいて、その魅力をもう10倍にも20倍にも知っていただいて、鋸山ってこんなにすごい山なんだなって知っていただけたらなと思っています。必ずや「へえっ」て言わせたいと思います。

そのガイドさんたちが、どの視点で楽しませてくれるのか、何回も行って、毎回違うガイドさんをお願いするというのも面白いかもしれませんね。

長年、鋸山の麓で暮らしている佐生さんでも、まだまだ知らないことがたくさんあるという鋸山。その魅力を、個性あふれるガイドの皆さんのお話で存分に感じてみてはいかがでしょうか?また、毎年、鋸山認定ガイド研修というのも開催されているそうです。研修を受けて認定試験に合格すれば鋸山のガイドになれるそうですよ。ガイドになってみたい方、挑戦してみてはいかがでしょう?

ガイドのご用命など、詳しくは公式ホームページをご覧ください。

https://weguidenokogiriyama.jp/

2025/5/16 UP!

今日は、全国屈指の農林水産県である千葉県の中でも、夏涼しく冬温かい海洋性気候の鴨川で、とれたてのハーブやエディブルフラワーを使ったメニューを提供している農家レストラン「naeme farmers stand」をご紹介します。

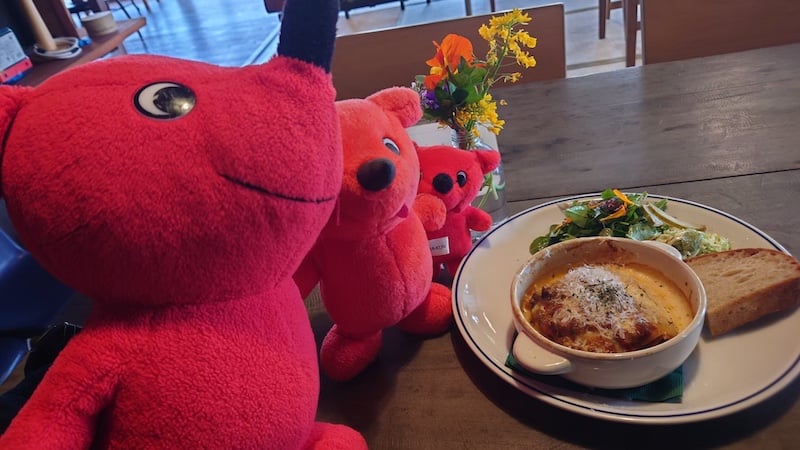

鴨川市の里山の景観が広がるエリアに、古民家を改装した建物で、採れたてのハーブやエディブルフラワーをふんだんに使用したメニューを提供しているレストラン「naeme farmers stand」があります。運営するのは、鴨川を拠点に200種類以上の植物の栽培と自生植物の採取・加工を行う「苗目」という会社です。代表の井上隆太郎さんに naeme farmers standとはどんなところなのかを伺いました。

井上さん:苗目の井上隆太郎です。千葉県の鴨川市で、農業を中心にええコミュニティづくりや栽培と採取といったことをやっております。鴨川市の農産物を中心に、この地域で取れる食材を使った料理と、私たちが作っているハーブとエディブルフラワーを使った料理を提供しています。エディブルフラワーっていうとききなれない感じですけど、要は食べられるお花のことをエディブルフラワーと言います。築187年の古民家を改装してハーブとエディブルフラワーの料理や、ジビエとかあと、お米や麦もすべて千葉県内のものを使って、料理を出しています。

エディブルフラワーとは食べられるお花という意味で、たくさんの種類があるんです。naeme farmers standのランチメニューではジビエのラザニアボロネーゼや自家製ハーブグリーンカレー、エディブルフラワーをあしらった季節のパフェ、そして、自家製ハーブティーなどが楽しめます。取材スタッフが現地に行った時も予約で席がいっぱいで人気のほどが伝わってきたそうです。井上さんはもともと東京で園芸商社のバイヤーやパーティ&イベントでのお花の生込み装飾、造園などを手掛けていたんですが、お子さんが生まれた後、ゆったり子育てができる環境をいろいろ探して鴨川を選びました。惹かれた理由はなんだったんでしょうか

井上さん:なんか鴨川に良さを感じたのは、まず東京から向かう道中の道が気持ちよかったんですね。なんかこう、埼玉県だったり山梨県だったり、いろんなとこ見に行ったんですけども、当時環八を抜けて関越に乗ってとか、あの首都高から中央道に行ってっていうあのルートよりも、やっぱり都内から横浜方面に下って行って、アクアラインに入って走っていくっていう、あの道中も含めて、なんかこうとても気持ちよくこう向かえたんですねで、初めて来たのが2月だったんですけども、あの房総では河津桜が2月ぐらいから満開になっていて、真冬のなんか寒い時期にインターを降りたら桜がいっぱい咲いてたんです。まあ、とても暖かい場所なんだなというのを感じたんですよね。で、まあ、しばらく通うようになってから。通ってる間に近隣の定食屋さんに行ったりとか、ちょっとホームセンターに行ったりとか、いろんなとこにこう顔を出していたんですけども、本当に地域の方というか、住んでいる方たちが本当にいい方たちばっかりで、なんかいいところだなあと思いました。

2月に咲いた河津桜で鴨川の気候の良さを感じてくれたんですね

最初は、東京から通いながら、だんだんと地域に溶け込んでいく井上さんは一方で花のディスプレイの仕事で知り合った高級レストランのシェフから「エディブルフラワーの扱いはできないか?」と相談をされます。実は農作物の花はほとんどが食べられるんですが、野菜を育てるために花に農薬がかかっていたりして、食べられる花に特化した栽培をしているところは本当に少なかったんだそうです。それなら自分がやってみようということで、エディブルフラワーの生産を手がけるようになりました。

スタジオにエディブルフラワーが届き、試食しました。

こちらがスタジオに届いたエディブルフラワーの数々!

井上さんは、ハーブやエディブルフラワーの生産をしながら、地元の食材を使ったレストランも展開。そこで地元鴨川の方々と交流するうちに、地域のいろんな課題が見えてきたそうです。

鴨川に移住し、ハーブやエディブルフラワーを生産している井上隆太郎さん。その販売や料理の提供をする拠点として、古民家を改装した「naeme farmers stand」も営んでいます。生活するうちに豊かだと思っていた鴨川の課題を知ることになります。

井上さん:やっぱり地域の人の話を聞いていると、もうイノシシがいて困るのよみたいなこともそうだし、「あそこもう誰もやってないの」「あそこの人去年やめちゃったの」とか、僕、あんなに畑を借りたいって最初東京で思った時に、どうやったら畑借りられるんだろう、いざ引っ越してみたら土地はいくらでもあるのに、それを借りる手段がないというか、調べ方がないっていうことにもやっぱり気づいたんです。で、そこからいろいろ調べたりとかしていくうちに、耕作放棄地っていう言葉を知って。そういう場所が増えれば増えるだけ街の景観も悪くなるし、獣害も増えるしって。いいことは何もないのに、この耕作放棄地の問題とか、いろんなことを解決しなきゃいけないんじゃないかなって、いつしか思うようになってしまったんですよね。その運良く農業法人を立ち上げることができたんですね。農地所有適格法人というのを立ち上げることができたので、できることをやるっていうのは、ある種の、なんかこう、私たちに与えられた使命なんじゃないかってちょっと思った節もあって。自分たちの暮らしている周りだけでも、まあ環境を良くして、まあ景観を良くして、で、まあ同時にエディブルフラワーやハーブを作って、いろんなものを豊かにしていけたらいいなと思うようになりました。

耕作放棄地は鴨川だけでなく、各地で問題になっています。移住したからこそやらなくてはいけない問題にも気づいたんですね。ハーブ栽培など農業をしていくことが地域の問題の解決、環境維持につながると感じた井上さんは、農地の売買などの法律上の規制をクリアするために会社も設立。「農薬を使用しないハーブ作り」や「幅広い方々と作るシェアファーム」の展開に取り組みます。さらに耕作放棄地を利用して、子供が農業や自然を身近に感じながら遊べる農地公園もオープン。鴨川の自然の中での農業体験を通して、環境や食に対する関心をもつきっかけをつくったり、野菜や植物を育てて収穫する「成功体験」を通じて、人と関わりながら何かをつくる喜びを感じる場を提供したりしています。そこにはこんな想いがありました。

井上さん:「うちも実家にこういう建物あるからやってみようかな」とか「うちの裏山にこれ生えてんじゃん、これ売れんだったらちょっときれいにしようかな」とかっていうような形で、いろんな人たちがうちの活動を見たり感じたりしたことを、いろんな街とかいろんな場所でやってくれるってことが、結果的にいろんな問題の解決につながるのかなと。全部自分が采配してやろうなんてことは1mmもおもってないので。その僕らがやっている活動。まあ本当思いつきと勢いでやっていることもたくさんありますけども、それらを見たり感じたりしてもらうことで、それぞれが自分の街、自分の土地・・いろんなところでやる何かの参考になったらいいなと。で、結果として全国的に耕作放棄地が減っていくとか、山が手入れされていくっていうところを、あの、目指しているというかね、なってほしいなと願っているので。まあぜひ、ちょっと興味がある方とか、うち、実家に使ってない土地あるなとか、空家あるなみたいな人は。まあ、あの鴨川の方に是非遊びに来ていただいて、いろんなものを見たり感じたりしてもらえたらいいなと思っています。

naeme farmers stand や農業に関する井上さんの活動について詳しくは公式ホームページをご覧ください。エディブルフラワーやハーブのオンライン購入もできるようになっています。

2025/5/9 UP!

千葉県には展示物に直接触れたり、展示の世界に没入できる個性豊かな「体験型ミュージアム」がたくさんあります。

千葉市の稲毛海浜公園内にある「千葉市花の美術館」がリニューアルされ、今年3月「ボタニカ ミュージアム」として生まれ変わりました。芸術性を高めた展示が話題になっているこのミュージアムをご紹介します。

1995年の「全国都市緑化ちばフェア」をきっかけに、1996年 稲毛海浜公園に開館した「千葉市花の美術館」。東日本大震災の被害からも再開館して、都市緑化の拠点のひとつになっていましたが、施設の老朽化に伴うリニューアル工事の2022年4月から休館。今年3月29日に、世界的フラワーアーティスト「HIKARU SEINO」さんの全面プロデュースにより、芸術性を高めた「ボタニカ ミュージアム」としてリニューアルオープンを果たしました。まずはこのプロジェクトに関わったきっかけをうかがいました。

SEINOさん:僕の名前はHIKARU SEINOで、今回フラワーアーティストとして、このボタニカミュージアムのプロデュースに携わっているものです。公園を運営している会社様から、お話いただいて。で、そこから「まずは見に来てくれないか」っていうところで。で、もともとは温室があったり、植物園に近いものをやってたっていうことだったので。そうですね。最初はもうやっぱり三年間ぐらい手つけてないものもあったので、まあ散々な感じにはなってて。散らかってたりとかそういうスタートでしたね。やっぱ掃除もされてなかったところで、ここから本当にどうやってやっていくのかっていうので。僕たちもお花を、ほんと芸術性の高いもので伝えていきたいで、その入り口で自然を伝えたいというものがあったので、ちょうどそこが噛み合ったことがきっかけで、お互い本当にやりますか?ってなって、やりましょうってなって。はい、そうですね。

稲毛海浜公園は、緑豊かな環境を残しつつ都市エリアの特性を活かした大規模公園として、グランピングやバーベキュー施設などが整備され人気となっていますが、この「ボタニカ ミュージアム」は週末や祝日に、デジタル技術を生かして幻想的な世界に包まれる演出も話題になっています。そのコンセプトをきいてみました。

SEINOさん:自然という奇跡を思い出す場所というコンセプトに至ったんですよ。ここに来ていただいて、植物や芸術性の高いものを見てもらう。入り口から自然とかお花とかなんでこんなに素晴らしいんだろうっていう植物が持っている奇跡をこう思い出してほしいというところにしようと。で、そこに対して、五感でも楽しめるように、匂いや音楽、それから目でも見れて、で味覚でも楽しめるという環境をここで作っていけば、自然に興味を持っていただけるんじゃないかっていうところで、エンターテイメント性の高いものにしたという状態です。それをまあそうですね。僕の仲間と一緒に、これも作っちゃおうってことになって。いや、もともと作曲はしてたので、ちょうどよかったっていうところですね。

SEINOさんによると植物が持っている音というのは10万種類以上あるそうで、その中で人間が癒される、想像力が高くなるといわれる528ヘルツの音域を中心とした曲をつくって館内に絶妙な音量で放送することで包み込まれるような演出にしているそうです。取材ディレクターの話では、このミュージアムと音楽の中では、実に不思議な感覚に包まれるそうです。

3月29日にリニューアルオープンした千葉市のボタニカ ミュージアムは昼の部と夜の部の2部制になっています。昼の部は午前10時から夕方4時まで。夜の部は、金曜、土曜、日曜と祝日の、夕方5時から夜9時までの営業なんですが、昼とは全く違う表情をみせるためにどうするか、相当苦労したようです。

SEINOさん:今回はその若者やカップルにもたくさん来てもらいたいなっていう思いがあったので、どう変えたらいいかなっていうので、夜に照明さん、プロの照明さんでと一緒にみんなでライティングを夜な夜な組で。で音楽に合ってるのかとか、本当にこの匂いでいいのかとか、このデザインで本当にいけるのかとかっていうのを、まあ揉めに揉めながら。まあでもスタートは本当にどこを押したらどこの電気が点くのかわかんないので、みんなで電話しあいながら「点きました」とか「こっちまだ点いてないです」っていうのを結構毎晩のようにやってましたね。はい。泊まり込みで全員でやってたので。まあ一見まあね、ブラックっぽいんですけど。まあでも全員本気でやってたので。楽しんでやったという状態ですね。

フラワーアーティストの感性をもとに「植物」に焦点をあてて自然の奇跡を表現。そこから毎日の生活や心を豊かにしてくれるものを感じとってもらおうと、考えて音楽やにおい、照明など、五感に訴えるもので形にしたということです。

ボタニカ ミュージアムという「美術館」、どんなふうに楽しんだら良いのでしょうか最後にSEINOさんにきいてみました。

SEINOさん:働いている人はみんなお花のことをこの子と言ったり、この人と言ったりとかですね。一見、社会に出たらあのなに言ってんだろうみたいなことが結構常識であるぐらい。まあ、みんなお花が大好きで、愛情を注いで作っているという状態ですね。で、ようやくですね、イベントも固めてって。まあ、たくさんの人がお花に触れられるよう、それから見られるように、面白い企画はもう何個か出てるので、ぜひ来てほしいなっていう感じですね。今の時代に合ってないデジタルからリアルな表現方法。今までにない温室。本当、植物園ではなくて、お花の美術館になるような、もう本当に外国のお客様も来て、あ、ここ美術館なんだっていうような植物を使った美術館ってあまりないと思うんですよね。それを本当に作ってしまったので、ちょっとワクワクしながらで、芸術を見に来る感覚で来ていただけたら、とても嬉しいなと思います。

スタッフさんの大きな愛を感じて欲しいですね。開館時間などの情報は、公式ページをご覧ください。

https://sunsetbeachpark.jp/botanicalmuseum

https://www.instagram.com/botanica_museum

2025/5/2 UP!

これからの時期、南房総市を中心に、温暖な安房地域で栽培され、収穫量全国2位を誇る「びわ」が最盛期を迎えます。

大粒で瑞々しいのが特長の「房州びわ」。皇室へ献上されていることでも有名で贈答品としても好まれますが、その「房州びわ」を自分の手でもいで食べる「びわ狩り」も人気です。今日は、5月と6月のおよそ2ヶ月間という短いシーズンの間に1万人以上の人がびわ狩りにやってくる、南房総市の農園をご紹介します。

南房総市にある「房総の蔵 お百姓市場」は、京葉道路から続く富津館山道路の終点・富浦インターチェンジの近くにある、観光農園や特産品のマーケットを備えた施設で、これからの季節は「びわ狩り」が人気です。こちらの広報部長で、自称“びわ王子”白藤直人さんに、まずは、どんな農園なのか伺いました。

びわ王子:お百姓市場は私の実の祖父から始まった会社でございまして、もともとは「びわ農家」こちらが始めでございます。びわを使ったびわソフトクリーム、こちら房総のお土産なんかも販売しているんですけども。まあ昔ながらの育て方で行くと、やはりびわっていうのは山の斜面で育てる、これがもうメインの育て方だったんですけども、まあ私たちは観光農園という形で変えてきております。そのため平地でびわの木を植えておりますので、サンダルでもまあ来れてしまうというような形。脚立も最低限のものしか用意せずに、それでも楽しんでいただける、小さいお子様からご年配の方まで老若男女、さまざまな年齢の方に楽しんでいただけるのかなと思っております。

一般的にびわは、日当たりや水はけがよい山や丘の斜面で栽培されてきましたが、足場が斜めだったり、実が高いところになっているので、お子さんや年配の方が「びわ狩り」を楽しむのはちょっと大変だったんですね。そこで白藤さんのおじいさまが、当時としては珍しい平地での栽培をスタート。徹底した土壌管理を行いながらさらに枝を上ではなくて横に伸ばすことによって、もぎ取りやすい高さに、びわを実らすことができるようになったんです。今では、この気軽に楽しめる「びわ狩り」を目指して、なんと関西や九州からもツアーでお客さんがやってくるそうです。王子に「房州びわ狩り」を美味しく楽しむコツについてきいてみました。

びわ王子:びわはとにかくデリケートな果物です。そのため触り方ですね。まあ、収穫の時もそうですけども、収穫の時も気をつけていただきたいんですが、びわっていうのは実の回りにたくさんの産毛がついております。この産毛が鮮度の象徴になっているので、これが少しでも欠けてしまうと、やはり傷みにつながってくるんです。そしてびわはポンって置いた衝撃だけでも身が黒くなって傷んでしまいますので、もしリスナーの皆さんで、もし購入された方は特にですね注意をして扱っていただきたいです。また冷蔵庫にまあびわを長持ちさせようと思って冷蔵庫に入れてしまいがちなんですけども、生のびわに限っては、冷蔵庫には入れず、日の当たらない常温で保管していただく方が、甘さ、酸味、びわの味がしっかりと保たれますのでおすすめです。

このジューシーなもぎたてびわが楽しめるお百姓市場のびわ狩り、1回30分の食べ放題で、値段はその時期や生育状況などによって変わりますが3500円から4000円の間です。収穫するびわは、ハウス栽培のものからスタートし、それが終わると路地物に代わっていきます。

これからが旬の安房地域の房州びわを木からもぎとってかぶりつくことができる、「びわ狩り」を紹介しています。南房総市にある「お百姓市場」では、時々出会えるキャラクターがいるらしいんです。

びわ王子:5月、6月限定で現れるびわの伝道師でございます。それはですね実は私が変身しているものになりまして、冠とマントをつけてお待ちしております。びわのもぎ取り方はもちろんなんですけども、ちょっと面白おかしくお話をさせていただいて、まあとにかく「びわを好きになる」ないしは「南房総市をまた訪れていただきたいなと思う」ぐらいのね、お話をさせていただいて盛り上げた状態で皆さんに帰っていただくと。最近ですね、私のグッズができまして。まあちょっと数には限りがございますが、私に声をかけていただいたお客様に限りまして、オリジナルステッカーの方をお渡ししようかなと思っております。びわ王子という名前もあるんですが、普段は私、広報担当のハトという名前で活動しておりますので、まあどんな呼び方でも構いませんので、とにかく私に声をかけていただいたお客さんに数量限定でプレゼントいたします。

びわ王子による「びわ狩りの選び方」のポイントは

・一個一個のびわにかけられた袋の膨らみがまるみを帯びてふっくらしていること

・色は濃い目で、産毛が密生していること、

・あまり大きすぎないサイズのびわを選ぶと良いということでした。

びわ王子:やっぱり昔ながらやっぱり本当にびわはこの安房地域とっても有名でございます。ただ、やはりもぎたてのびわには勝るものはありません。なので、もう木からもいで皮を剥いてそのまま食べると、もう皮を剥いた段階でもジューシーな果汁がこう滴り落ちるぐらいの。まあ果汁ですね。これはもうもぎたてでしか感じることができませんので、もしよろしければ安房の地域に房州びわ、もぎたての新鮮な房州びわを食べに、安房地域までお出かけになっていただけたら私も嬉しいです。毎年毎年味が変わってくるんで、その味を見て、これがお客さんに出せるのかなっていうのを感じながらねこれまで育てて

びわ狩りの他にも、木更津にもお店がある名物のイカメンチや、朝どれの野菜、農家さん手作りのジャムなどお土産にぴったりなものが並んでいます。安房地域は年間を通してたくさんの楽しみ方がありますので、ぜひお出かけしてみてください。

2025/4/25 UP!

この番組では「千葉の魅力」を支えるさまざまな活動や想い、ムーブメントなどに

スポットを当てて、「魅力あふれる千葉」をご紹介していきます。

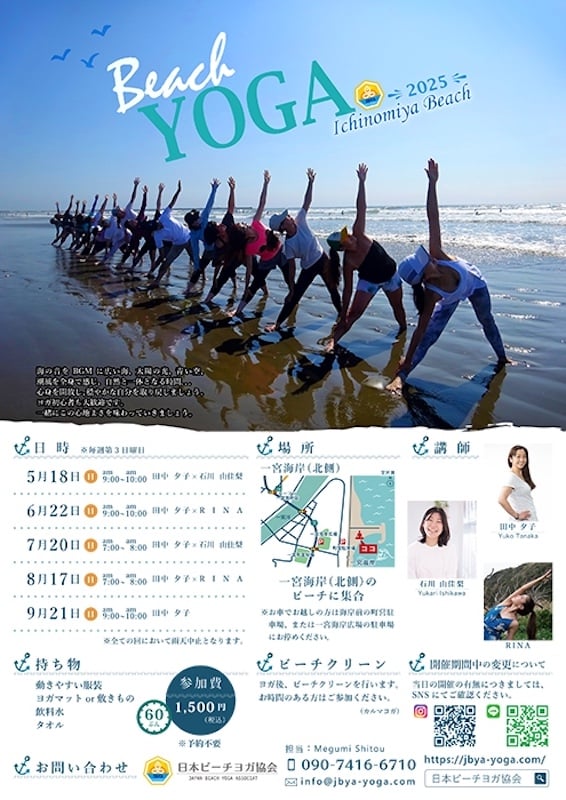

県内はもとより、日本全国にはたくさんのヨガスタジオがありますが、今新たに注目を集めているのが「ビーチヨガ」というヨガなんです。広い海と砂浜、青い空、潮風と太陽など、自然との調和を感じながら行うヨガのことで、今日は、美しい砂浜と絶景の町九十九里で、そのビーチヨガを開催している「megumiYOGA」をご紹介します。

三方を海に囲まれ、一年を通して温暖な気候の千葉県では、さまざまな海辺や水辺のアクティビティを楽しめます。中でも、太平洋に面し、海を満喫するレジャーが豊富な九十九里で開催され、人気となっているのが波音をBGMにしながら浜辺で行うビーチヨガなんです。ビーチでヨガをするということは建物の中でするのとどう違うのか?「megumiYOGA」主宰で、日本ビーチヨガ協会の代表を務める市東恵美さんに、海辺でヨガを始めたきっかけをうかがいました。

市東さん:千葉県九十九里町片貝海岸でビーチヨガを開催しております日本ビーチヨガ協会代表の市東恵美です。ビーチヨガというのはもうその名前の通りなんですけども、砂浜にヨガマットを敷いて、その上で自然を感じながらヨガを行っています。元々はサーファーの人にヨガをやってもらいたいと思って始めたのがきっかけなんですよね。ビーチヨガは。私がヨガを始めたきっかけは、うちの主人がプロサーファーをやっていて、トレーニングの一環としてヨガをやっていたんですけれども、ヨガをすると心も安定するし、体幹であったりバランス能力がつくからやってみないって言われて始めたのがきっかけでした。そこでもっと深めたいと思いまして、東京の方のヨガスタジオでヨガ養成の資格を取ってきたんですけれども、こちらで始めてから目の前が海ですので.サーファーの人にもヨガを教えたいっていう思いがありましてビーチヨガっていうのも始めました。

恵美さんは30歳の時にヨガを始めて、もっと極めたくなり東京のヨガスタジオに通い、200時間の講習などを経て講師の資格まで取ってしまいます。40歳では出産と同時にヨガインストラクターを養成するスクール開設、と、とにかくエネルギッシュ。最初は室内のスタジオだけでしたが、知り合いの漁師さんから「目の前に海があるんだから、そこをスタジオにしてしまえばいいんじゃないか」と言われて、試しにやってみたらこれが大正解だったそうです。

ヨガというと難しいポーズなどをイメージしがちですよね。でも、恵美さんのビーチヨガはちょっと違うようなんです。

市東さん:いや全くそんなことなくって、やったことない方はそういうふうなイメージを持たれるんですけれども、ビーチヨガ はめちゃめちゃ楽しいっていうのをテーマでやってるので、全く心配ありません。体が硬いとか呼吸法が難しそうと思われがちなんですけれどもそれも全く心配なくって、どなたでもできる安心安全な優しいビーチヨガだと思います。少し体育会系で自分が若かったっていうのもあるんですけども、動きがあったり、少しハードなヨガのポーズっていうのを多く入れてました。年配の方にビーチヨガをやってるところを見ていただいたときに、もう私はここに来れないのね、ちょっとハードすぎるわって言われたのがきっかけで、もう少し強度を下げて、みんなができるような内容にしていこうと思いました。

みんなにできるような内容が人気に火をつけたようです。そして恵美さんのビーチヨガは、変化を続けていきます。

九十九里町・片貝海岸のビーチヨガを主催している市東恵美さん。いくつかのビーチで行う中でも、「ここだ!」と感じたという、片貝海岸の魅力を教えていただきました

市東さん:初めは一宮海岸でビーチヨガをして、次に太東海岸に移動して数年やってました。コロナ禍で、今度は駐車場が使えないということで、片貝の中央海岸でやることになりました。ロケーション的に何もないんですけれども、海を見ながら行うんですけれども、目の前から上がってくる日の出やお月様を見ると、皆さん感動してウルウルされてる方もいらっしゃいます満月が昇ってきて、そのときの海面に広がる光の道というんですかね、それが感動的な美しさなんですね。本当に九十九里でやる、、、というのは特権だと思うんですよね。素晴らしい場所だと思ってます。

絶好の開放感ですよね。

最初は昼間だけだったのが、自然の景色の素晴らしさも取り入れるため、さまざまな時間帯で開催しているそうです。例えば早朝ですと、東側を向いていますから、海を見ながらヨガをする。すると、太陽が昇ってきてエネルギーがみなぎってくるのを感じることができます。夜は、月が昇ってくる。お話にもあった満月が昇ってくる時の迫力、そして海に続く一筋の光の道、感動的なんですって。さらに、新月の時は、星の美しさが際立つ。流れ星を見られることもあるそうですよそして、ヨガをした後は、みんなでする、楽しみがあるそうなんです。

市東さん:終わった後にみんなでビーチクリーンを行います。これは母なる地球を大切にするっていう意味でみんなで楽しくゴミ拾いをしています。その他にもプログラムで星空鑑賞とビーチヨガがあるんですけども、これは星空を見ながら案内人の方がいろいろ神話であったりとか楽しいお話をしてくださいます。サンセットビーチヨガでは、ダンスであったり、音がコラボなんですけれどもダンスをしながら楽しくヨガっていうのも行っています。ヨガを通して自然と一体となるであったりとか、地球を大切にするという気持ちを育んでいただけたらなって思うコンセプトもあります。私達のビーチヨガは予約制ではないです。行きたいなって思ったらいつでもお気軽にご参加いただけます。プログラムによって集合時間は違うんですけれども全て1500円になっています。また、九十み物があれば大丈夫とのことでした。参加される方は20代から60代と幅広く、カップルやご夫婦での参加も多いそうなんですよ。恵美さんは『ビーチヨガを「難しいもの」ではなく、海辺でやるラジオ体操ぐらい敷居の低いことにしていきたい。この九十九里のダイナミックな景色をみんなに感じてもらいたい』とおっしゃっていました。今年のビーチヨガは4月27日からスタート予定。そのほか詳しくはビーチヨガのインスタグラムなどをご覧ください。