2025/11/7 UP!

11月3日は文化の日でしたが、1日から今日7日までの1週間は「文化財保護強調週間」となっていて、文化財に親しむことを目的に、歴史的建造物や美術品の特別公開などさまざまな行事が行われる期間でもあるんです。

千葉県内各地にもたくさんの古い建物がありますが、江戸期から明治期にかけて商業の中心地として栄えた流山市の「流山本町」地区には今も当時の土蔵造りの家屋と百年を超える老舗が点在しています。今日はそこで今も現役の店舗として営業する、「呉服新川屋」を巡るお話をご紹介していきます。

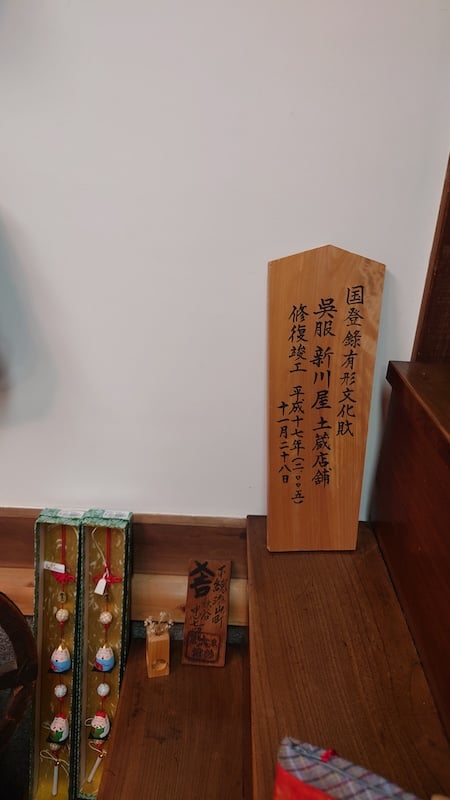

流鉄流山線の終点、流山駅から歩いてすぐ。流山本町と呼ばれる地域は江戸時代江戸川の水運やみりんの醸造業などで賑わい、今もその面影が感じられます。点在する江戸時代や明治時代建築の歴史的な建造物は国や市の登録有形文化財となっていて、レトロな風情を醸し出しています。今日ご紹介する「呉服・新川屋」店舗は、今も現役で活躍する建物のひとつで、その建築年代からこの地区を代表する建物で、2004年11月8日、流山市の国登録有形文化財・第1号となりました。まずは代表の秋谷光子さんに、呉服新川屋の歴史についてお話いただきました。

秋谷さん:新川屋は創業が1846年になります。江戸時代の末期、弘化三年ですね、そこが創業になります。創業当時が中央区の新川というところの場所で店を始めましたので、その地名をとって「新川屋」という店名になっております。お味噌とか醤油とか、そんなものも売っていたっていう記録があります。それから流山に移ったのが1850年ぐらい。この建物を建てたのが1890年、明治23年になります。ですから、今の店舗は今年で135年です。昔着ていたのが皆さん着物だと思うんですけど、そういう野良着というか作業着、それがまあ着物ですよね、そういう普段使いの着物から、あと家具ですとか服地、あのベビーとか、結婚するとき、お嫁に行くときに全部新川屋で揃えられるよっていうように、総合的にいろいろ売っていました。

お店の発祥は東京、築地の近くだった。江戸川で運んでいたお味噌や醤油なんかも売っていたんだ。地域の人にとっても大事なお店だったんでしょうね。

秋谷さんの本家は流山の出身で海鮮問屋をしていたようなんです。「呉服新川屋」の名前に「呉服」とありますが、今でいう普段着を中心に総合商店のような感じでご商売をされていたようです。そんな秋谷さんが生まれ育った「呉服新川屋」の建物も100年を経過すると使い勝手や老朽化などさまざまな課題が出てきて、この先どうやって住んでいくかという話がはじまります。

秋谷さん:あの、私のおじいちゃんが父に、やっぱりお前の代で建て替えだぞっていう、遺言があったらしいので、まあ父としてはこの建物を、新しいものにするっていうことで、ずっとこう進んできたらしいんですよね。ですけれども、私にも子供が生まれて、二世帯住宅を建てたいっていう時に、新しい建物にしようっていうことで、何回も何回も計画を立てたんですが、どうしてもうまくいかなくて。じゃあこの建物を残すことを考えてみようって言った時に、どんどん計画がいろいろ進んで、結局はこの建物を改築して残そうっていうことが家族で決まりました。どうしたらいいんだろうっていうのが本当にもう悩んで悩んで、いろいろみんなでこう観光地に行って勉強したりとか、古い建物どうしたらいいんだっていうことを、自分たちなりに、あの調べたり勉強したりはしてたんですけれども、、、

間口4間半(8メートル少し超えるぐらい)で切妻造り、桟瓦葺の2階建。建て替えの話が出た時は、まだ、文化財になるとは思ってもいなかったそうですが、いろんな条件が折り合わず、新築計画が何度も頓挫してしまいます。これはもう、この建物を残しながらうまくやっていくしか方法がない、と思ったんですが、なにせ古い建物、改築の仕方もわからない。そこで秋谷さんがあるところに相談の電話をしたところ急展開。国登録有形文化財の登録に繋がっていきます。

流山本町にある、国登録有形文化財にもなっている呉服新川屋。建物を取り壊して新築しようとしましたがうまくいかず、100年以上の歴史ある建物を残しながら改築していくことになりました。そう決断したものの、近所の工務店さんもそうした経験はありません。どこに相談したらよいのか、八方ふさがりになりかかっていた秋谷さん、ふと、思いつき、こんな行動に出ます。

秋谷さん:ここの建物って千葉県にあるんだよなっていうことをピッと思って、千葉県庁にポーンと電話をして、相談をしたところ、県庁の案内の電話の係の人が文化財課って言うんですか、そういうところに電話をつないでくださったらしくて。自分の家が古い建物だけれども、困ってるんだっていう話をしましたら、もううちの建物のなんか台帳が、あの文化財課にあったらしいんですね。ちょっとお待ちくださいっていうことで、新川屋さんの建物は明治23年に建ててますねって、もう情報が千葉県の方に行っていまして、あの千葉県のパトロールをしている工務店があるっていうことで、改築してくれるような会社をご紹介いただいたりとか、国の登録有形文化財っていう制度があるよっていうことで、新川屋さんが商売しているんだったら、こういう肩書を取ったらどうかっていう。本当に電話に出た方が、すごいもう本当にいい方で、お導きいただきまして、現在に至っています。

電話してみるもんですね。。。。

千葉県庁にある県の教育委員会、教育庁には県内の文化財の保護や博物館の運営、登録、指導などを行っている「文化財課」という部署がありまして、そちらに電話がつながり、とんとん拍子で話が進んでいきます。改修工事はかなりの大工事だったそうで、まずは通りから見てお店の裏側にある住居の部分を解体しました。その後およそ35トンのお店の部分を道路から7メートルほど内側に「曳き家」という工法でレールの上に乗せて建物ごと移設。基礎をしっかりと固め、その建物を据えつけ、流山では第1号、県内では58番目の国登録有形文化財になりました。新川屋さん、屋根の上にも歴史があったようですよ。

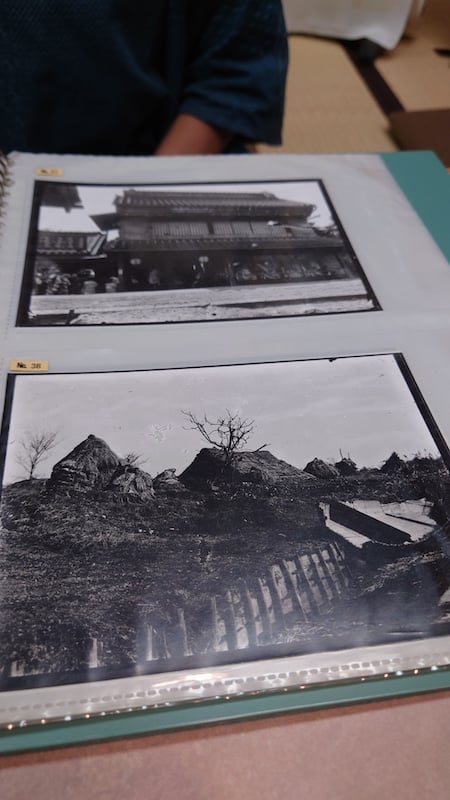

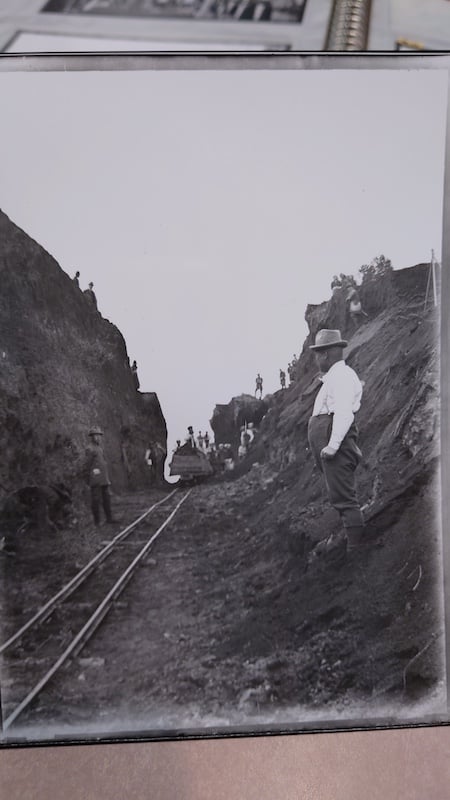

秋谷さん:瓦屋さんとかが「珍しい!」(と言っていて)。恵比寿大黒様が、屋根の上に乗っているなんて、もう初めてだっていうことで。どうも、やっぱりうちの先祖が、特にこの商売繁盛の神様が大好きだったっていう感じですかね。(建物は)135歳に、今年なるんですけれども、もう135年間ずーっと流山を(恵比寿様と大黒様が)この家の屋根の上から見ています。なかなか前を通っただけだと、気づかないので、うちの店舗の左側に看板が書いてあるんですけれども、そこを読んで立ち止まった方に私がお声をかけてご案内したりとか、自由に入っていただいて、古い写真なんかもありますので、この建物のご説明したり、流山の歴史なんかお話ししたり、流鉄の古い写真なんかもありますので、本当に旅でふらっと寄ってくださった方と、毎日楽しくお話をさせていただいてます。

現在、呉服新川屋さんでは、いわゆる呉服、お着物でのほか、時代に合わせた和と洋をとりあわせたモダンな装い・・自然素材の生地(おもに遠州木綿、久留米絣の木綿、ガーゼや麻)や着心地にもこだわったオシャレな服も扱っています。さらにカラフルなアフリカ布やアイヌ刺繍などを使った可愛い小物や素敵なセレクト雑貨も人気で、インテリアとして使われている古くから受け継がれてきた家財道具と相まって、時の流れの豊かさを感じることができます。

いろんな流山の歴史も知ることができそうですね?

秋谷さんの曽祖父にあたる方は、流鉄(当時の流山軽便鉄道)の発起人の一人だったそうで、鉄道が建設された当時の貴重な写真やその他古い街並みの写真、文献など、お話しすると見せていただくことができて、鉄道ファンにも知られているそうです。店番をしてくれている置物の猫「こまちゃん」も人気ですよ。ぜひ訪れてみてください。呉服新川屋さんの詳しい情報についてはインスタグラムをぜひご覧ください。

https://www.instagram.com/shinkawaya_since1846