2025/11/14 UP!

関東の中でも遅い時期まで紅葉が楽しめるといわれる千葉県。県内には数多くの紅葉スポットがありますが、今回は松戸市にある浄土宗のお寺 仏法山 東漸寺の紅葉をご紹介したいと思います。

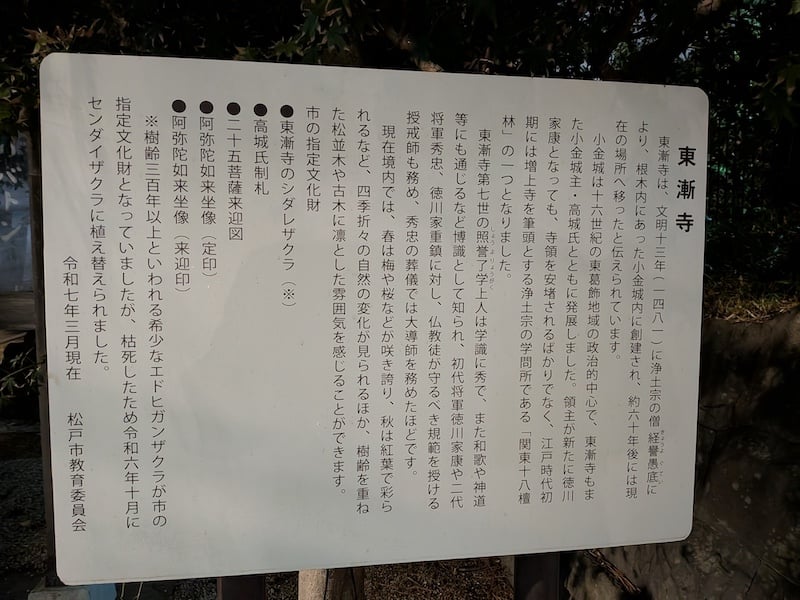

JR常磐線の北小金駅から旧水戸街道沿いを歩いて6−7分ほどのところにある、東漸寺。四季折々、さまざまな景色が訪れる人の目を楽しませる広い境内では、特に、春の枝垂れ桜が知られていますが、秋には「紅葉が美しい」と評判になり、地元だけではなく、遠くからもたくさんの人がやってきます。

まずは、このお寺について、ご住職の鈴木悦朗さんにお話を伺います。とても歴史のあるお寺で、徳川家康とも深い繋がりがあるようです。

鈴木住職:文明十三年、西暦でいうと1481年、室町時代にこの小金という街にできたお寺です。江戸時代は関東十八檀林に指定されて、徳川家康の庇護を受けて、発展していきました。徳川家康が「関東に入城する前にぜひ受戒を受けたい。戒名を授与して仏教の教えをちょっと勉強したい」という話が芝の増上寺の観智国師にありまして、観智国師から「それでは東漸寺の『了学』」という優秀なお坊さんがいるので、彼について勉強した方がいい。」(了学は)七代目の住職なんですけれども、その人から戒名授与を受けたのが、あの徳川家康です。

※関東18檀林・・江戸初期関東における浄土宗の重要な寺院

あの徳川家康に戒名を与えた、すごい人が住職を務めていたお寺!幕府にとっては重要なお寺だったんですね。

了学上人は、のちに徳川家の菩提寺である増上寺の大僧正となり、2代将軍の徳川秀忠公の葬儀も執り行ったということです。檀林というのは仏教における学問所のことで、こちらの東漸寺は広い敷地の中で最盛期には400人もの僧侶が修行する場になりました。それから500年余りが過ぎ、現在の住職、鈴木さんは59代目。今は、紅葉の名所で有名なんですが、その歴史は意外にもそれほど古くありません。さらに、その理由も、なんだか今風なんです。

鈴木住職:前は杉林だったんですね。古いお寺そうなんですけれども、いろいろ立て直すときに、昔はトラックなかったですから、杉を植えたり、檜を植えたり、してたんですけれども。その杉というのがうちは幼稚園やってるもんで、どうしても主任の先生から「いやもう杉の花粉症でなかなかなんとかなりませんかね」っていうふうに言われたのと、ちょっと暗かったんですね。日が入らなくて。まあそんなこともあって、それをなんとか、その時に60本ぐらいあったんですかね、その杉を切ってですね、もみじを植えていこうということで、やっぱりみんなに喜ばれるような形にしていこうというふうに考えたのが始まりです。切ったらあの先代の住職からお前なんか勘当だって言われまして。父は、すごく杉が好きだったもんですから。植木屋さんと結託して、えー、切りました。はい。

花粉症対策で杉からもみじに代えたというのは驚きです

東漸寺には幼稚園もあるのですが、杉の木から飛んでくる花粉で、子供達や幼稚園の先生が花粉症で大変。さらに、育ちすぎた杉の木が影をつくり、ちょっと暗くて怖い感じになっていたということで、住職が決断。もみじを植えることにしたそうです。

江戸と水戸をつなぐ水戸街道。スタート地点である千住宿から3つ目の小金宿にある東漸寺をご紹介しています。現在の、鈴木住職が2000年ごろから杉から植え替え始めた「もみじ」が話題となり、紅葉スポットとして人気になっています。住職に東漸寺のもみじについて、教えていただきました。

鈴木住職:ほとんどはイロハモミジで、その他、すごく赤くなるとされているオオサカズキという種類のもみじが植わってるわけなんですけれども。日当たりのいい場所、日当たりの悪い場所、風の通る場所、風の通らない場所によって、いろんな色が違ってくる。黄色くなるもみじがあったり、橙色のもみじがあったり、そのまま全然あの赤くならないもみじもあったり。その環境によってですね、もみじの色が出てきてる。またそのグラデーションが綺麗だったりするわけでございます。一番最初に赤くなるのは、三つの門があるんですけど、三つの門入ったところの、鐘つき堂の付近が一番最初に赤くなっていって、中雀門という門の周りが赤くなって。さらに中雀門と仁王門の間のもみじが赤くなって。だんだん入り口に向けてですね、赤くなっていくっていう感じかと思います。

見頃は、例年ですと、11月中旬、下旬あたり、つまり「今頃」がいいでしょうということです。夏の暑さや温暖化の影響で、その時期は少し遅くなってはきているようですが、今年もきっとこれから素晴らしい色付きを見せてくれると思います。

夜はライトアップもされているんです。

そのライトアップもちょっと面白い理由からスタートしています。ご住職のこの町、に対する思いとともにお話しいただきました。

鈴木住職:私はまちづくりのいろいろな活動をしてるんですけれども、その宴会をですね、やってまして。「もみじを愛でる会」というのをやってたら「お寺がちょっと暗いのでライトアップしたらどうなの?」なんて言って飲みながら。「じゃあライトアップ」。駅前も「ライトアップ」。実は、まちづくりの活動をしているので、勢いで。それは(会合に参加する)お客さんのためにライトアップしてたんですけど、そしたら周りの方がどんどんどんどん人が寄ってきて「今年はいつライトアップするんですか?」とかっていうような電話をいただいたり、ちょっとライトアップがやめられないような状態なんです。このお寺をどうするのかって言われた時に、訪れる人に安らぎを。去り行く人にいい思い出を与えたい。そんなお寺になってほしいな。一つは、やっぱり日本の美を感じさせる場所である。癒しの空間でないといけないというふうに思っていますし、お祭りだとかイベントだとかコンサート、さまざまなことをやっておりますけれども「楽しむ場所」「賑わいの場所」そういうものを、大切にしていきたいと思っています。

自分たちの会合のお客さんのための照明がライトアップのはじまりってことなんでしょうか?

ご住職は秋から冬にかけて、駅前のライトアップをしている「まちづくりの活動」にも参加されていて、そこでお願いしている電気工事屋さんに相談して、ライトアップしたのが始まりだったんです。自分たちのお楽しみだったはずが、近所の方々の楽しみに広がっていって、もうやめられない状況になっています。

訪れる人の心が癒されるんなら、役割は大きいですよね。

春の桜、夏は鮮やかな緑、秋は紅葉、冬は雪景色と、四季折々違った表情を見せてくれる東漸寺。朝7時からは本堂で30分間の読経と住職のお話という朝のおつとめを行っていて、毎日一般の方も参加できます。宗旨宗派は問わずどなたでも参加可能。由緒あるお寺で心いやすひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。紅葉の様子やライトアップの時間など詳しくは東漸寺のホームページをご確認ください。なお、紅葉シーズンは駐車場の利用に制限がありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。