2022/5/27 UP!

今日ご紹介するのは茂原市にある「服部農園あじさい屋敷」。茂原駅前の観光看板にも表示されているこの場所、花の時期にはたくさんの観光バスがやってくるそうです。山の上から下まで一面の紫陽花に囲まれながら観賞できるんですが、その数は1万株以上。実は1万株以上は数えるのをやめたそう なんですが、こんなに多くのあじさいは元々生えていたのか?詳しくご紹介します。

まずはそのいきさつを代表の服部喜代志さんに 伺いました。最初は違うものを作っていたそうです。

服部さん:

今から30年くらい前に、私の父が荒れている山が忍びないと言いまして、山をきれいにいたしまして、その後にポツポツと紫陽花を植え始めたのが、ことの始まりでございます。最初に実は1万株ぐらいの紫陽花が挿木で着きまして、その紫陽花を植えていったわけでございます。私ども、いちごの専業農家でしたので、いちごはたいへんに病気とか虫に注意を払う果物でございますので、自分達が楽しむために、山に手間のかからない花として紫陽花を選んだわけでございます。農産物の直売もやっておりましたので、そこにお買い求めに頂いたお客様が、裏山に綺麗な紫陽花がいっぱい咲いておりましたので「みせて」ということでどうぞご覧くださいという話しで、それが始まりでございますね。

服部農園は千葉県でもかなり早くからいちご栽培をしていて「農園」と名前がついているのはその名残なんですね。

実は、紫陽花のお客さんが増えて、いちごどころじゃない状態になってしまった そうなんです。

服部さん:お客さんはもうどんどん増えていきまして、前の道が渋滞するような状況に陥りまして、慌てふためいたわけです。来ていただいたお客様にご迷惑をかけないようにしなくてはいけないということで、泣く泣くいちごのビニールハウスを駐車場に変えたわけでございます。いちごの専業農家の長男として、学生が終わって就農したわけでございます。それでもう一生をいちご作りで終わるだろうという思いで、まあ、家を継いだわけでございましたので、紫陽花を趣味でやる分には全く問題無いんですけれども、お客様を見ていただいて、いちごのハウスを潰す事にはだいぶ、抵抗がありました。

今や大変人気のスポットになった「服部農園あじさい屋敷」。泣く泣くいちごハウスを解体して駐車場に転換した服部さん。あじさいのお客様がふえるにつれてお客さまからいろんな意見やアドバイスをもらえるようになって、トイレを増やしたり傾斜の道を舗装したり、改善をしていきます。そのうち、服部さんの意識も変わって、新しいことを始めたそうなんです。

服部さん:お客様からいろいろとアドバイスを受けまして、花を見るだけじゃなくて、農家の目利きで他県から大勢お客様お見えになりますので、千葉県の6月の美味しい果物や野菜を提供しております。初夏の果物でありますので、メロン、キュウリ、そしてスイカにそれからちょうど枇杷の季節でもありますんで、これはお勧めという果物や野菜を販売しております。近くに白子の玉ねぎって、まあ結構有名になっておりますけれども、それをもう山積みで。そうですね、私共、ワンシーズン、一か月ちょっとの時に5t程度は捌かせていただいております。また、シーズンになりますと紫陽花も楽しみですけども、玉ねぎもすごく楽しみにしているお客様が大勢いらっしゃいます。

白子の玉ねぎが5トンも売れちゃうって、すごいですよね実は、あじさい屋敷では、紫陽花の花の販売はやっていないんです。でも、皆さんには何か良いお土産を買って帰ってもらいたい。そこで、千葉の新鮮で美味しい野菜を販売する。服部さんもおっしゃってましたが、玉ねぎもコミで観光バスに乗ってくるリピーターの方もいらっしゃるとか。最後にあじさい屋敷が取り組んでいる花へのこだわりとおすすめの見頃の時間帯を教えていただきました。

服部さん:私共のあじさい園では特にピンク系・赤系の紫陽花に力を入れております。日本の土壌は酸性土壌でございますので、何もしないでおきますとどうしても、ブルー系、ブルーがかってきてしまいますので、肥料それから有機肥料も入れまして、なるべく綺麗な赤系のピンクを出すことに努力しております。紫陽花は実は曇りの日が一番いいです。それで曇りの日に、もし、ご覧できなければ、一日の中で一番綺麗な時間帯はといいますと、実は閉園前の一時間前です。私ども6時閉園となっておりますけれども、夕方の紫陽花が特におすすめでございます。

気温が高い昼間は、ちょっと元気が足りなくなっちゃうんだそうです。あじさい屋敷の開園期間は1か月なんですが、みなさんに綺麗な花を見てもらうために一年中ずっとお手入れをされています。花が終わったら、花を落として、枝を剪定したり、土の管理をしたり。もともとは、手がかからなそうということで、植えはじめた紫陽花人に見せるとなったら、こんなに手がかかるのかと思う毎日なのだそうですが、それでも、毎年見に来てくれる方々の笑顔を思い描きながら、日々、作業をされているそうです。茂原の服部農園あじさい屋敷、6月1日からの開園期間中、お休みなしということですが、 お出かけになる方、綺麗な紫陽花と、美味しい野菜にご期待ください!

2022/5/20 UP!

今回は、「食のちばの逸品を発掘2022」で金賞を受賞した「寝た芋けんぴ」をご紹介します。

「食のちばの逸品を発掘2022」千葉県産の食材を使った美味しい加工食品を通じて、多くの人に千葉県の食の魅力をご紹介する「食のちばの逸品」。コンテスト方式で2022年は4つの商品が選ばれましたが、今日はその中からおいしいサツマイモを更に美味しい商品にした農業会社が開発した、「寝た芋けんぴ」に込められた想いをご紹介します。

作っているのは香取市にある芝山農園。その成り立ちについて芝山農園の統括部長、平野二朗さんにお話お聞きしました。

平野さん:いまから300年ぐらい前にですね、現社長の先祖にあたる方々が、この福田中央地域を開拓し始めまして、それとともに農業を開始したことがきっかけです。法人化したのが10年ほど前なんですよ。で、その際にやっぱり焼き芋ブームというか、そういったものがありまして、焼き芋自体の需要というものが増えてきたので、その頃からさつまいもの方の生産に重点を置いて始めましたね。実際、生産していく中で、一般の消費者の方々にサツマイモの美味しい味わい方であったりとか、そういった部分が届けられて無いと思ったんですよね。なんでかっていうと、まあメディアとかでも紹介されているとは思うんですけど、サツマイモ熟成したら美味しいですよとか。今じゃ主流になっている考え方なんですけど、当時は全然皆さんに浸透してなかったんで、少しでも私たちの農家ならではの知識みたいなものがしっかりと付加価値になるんだよっていうものを皆さんに伝えたくて、で、それから独自自社の生産商品で焼き芋始めようと、焼き物商品開発に取り組みました。

収穫したサツマイモは、掘り立てよりも、低温で長期保存することで、甘みがググーーっと増すんです。中でも「寝た芋けんぴ」は熟成に向いたお芋を厳選し、貯蔵。味を審査し、合格したお芋だけを使っているんです。 こちらの芝山農園では社長自ら、自分達が育てたサツマイモの甘味を最大限に引き出すよう、「お芋を焼く機械」のヒーターの温度・時間などを調整されているんです。ほかにも、いろいろ工夫して、「冷やして食べても美味しい芝山農園の焼き芋」を苦労して作り上げたそうです。

そして次に何をしようかということになり、サツマイモの作り手だからこそ、その美味しさを伝えられるもの、、と考えて、「芋けんぴ」となったそうです。

平野さん:お芋といえば、やっぱり芋けんぴだったんですよね。それなら芝山農園らしいおいしい芋けんぴを作りましょうって考えた上で、まずはお芋にこだわりましょう。寝た芋っていうブランドでちゃんと熟成された管理されたお芋を使って、そして紅あずまというブランド芋使って、それで芋けんぴに仕上げましょうって考えたんですよね。で、実際、なかなかね、そういうブランド芋って、紅あずまって、まあ単価自体もいいものなんで、素晴らしいものなんで、なかなか使っている所がなかったので、これは面白いんじゃないかということで、紅あずまのその風味であったり、甘さであったりを生かすために何度も試行錯誤をしました。いや、本当に焼き芋と違って油使ってますんで、実際揚げて、その後に食感を感じたりとか、試食段階で、もう本当お腹いっぱいになりましたね。はい、やっぱり美味しいって言う一声いただけたのは嬉しいですし、実際それ以上の評価を頂いたんですよ。レビューの中で、口コミの中で、例えば「これを食べたら他のものは食べられない」とか、「もう今までのものとは全然違う」と「寝た芋さんが一番おいしいですね」っていう嬉しい評価をいただきましたね。

味は甘味、塩味、青のり味の3種類。

代々農業をなりわいとし、生産だけではなく加工にもこだわる芝山農園さん。さまざまな努力の裏には、こんな農業への想いがありました。

平野さん:千葉の逸品グランプリ金賞を頂きましたので、本当に嬉しいことなんですけれども、4年間ずっといろいろ試行錯誤、実際、商品を開発した後も色々といい物、いい物でやった上で、要は千葉県全体というか、皆さんに評価していただけたことは今までの努力が報われたというか、もう社員一丸になって取り組んだ結果だと思います。弊社はもともと「面白農業」っていうものを大々的に進めていますんで、実際、農業をして行く上で、その中でどのように面白みを発見できるかとか、そういったものを皆さんに実感できるように、農業者が少なくなっていると高齢化も進んでいると若者をどうやって農業に従事させられるのかと、そういったことを考えた上で「面白農業」っていう発想になったわけですよね。ただ作るだけじゃなくて、それをどのように、お客様に届けるとか、その美味しさを伝えられるかとか、まあやりがいを感じていかに続けていけるかっていう事をはい、今考えてますね。

農作業、、例えばサツマイモだけを作っていたら、忙しい時期とそうでもない時期というのができると思うんですが、農作業に余裕がある時期は「芋けんぴ」など、食品加工をやることで、年間通して仕事がある状態を作っているそうなんですね。農業に携わる人たちが減っていく傾向の中でこういった工夫をしていくのは大事なことでしょうね。焼き芋、芋けんぴの次はどんな展開をしてくれるのでしょうか?

平野さん:今、香取市の旧佐原地区の中で、実はカフェを経営しておりまして、カフェネタイモというお店なんですけど、そこにはもちろん、今紹介した芋けんぴであったりとか焼き芋が販売されているんですけど、一番がそこの売りが、芋ぺチーノっていうものなんですよ。それはどういった商品かっていうと、フローズンドリンクではあるんですけど、要はうちの紅はるかの美味しい焼き芋を原料として使って、紅はるかの甘味を生かした芋ペチーノ、販売してるお店なんです。この美味しさをやっぱり農家自体が再現しているというそういったところも考えて、飲んでいただければ、今後の例えば、私共というか、農家全体、農業界全体の評価につながるんじゃないかなと考えております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農作物を作るだけでなく、おいしく食べてもらう方法まで提案するのがこれからの「農業」を盛り上げるのかもしません。更に次のプランも進行中ということで、今後の芝山農園さんのチャレンジも楽しみです!。

人気の「寝た芋けんぴ」は芝山農園さんが経営するカフェ・・・佐原の小野川沿い「さわら町屋館」の中の「CAFE NETAIMO」で購入できるほか、公式サイトからお取り寄せすることができます。

◆ 「寝た芋」お取り寄せはこちらから→寝た芋オンラインショップ

2022/5/13 UP!

今回は、千葉のSDGs がテーマです。第97回でご紹介するのは、むつざわスマートウェルネスタウンです。まずはどんな構想から始まったプロジェクトなのかを睦沢町企画財政課の麻生喜久夫さんにお話しいただきました。

麻生さん:もともと町の課題であった少子高齢化・人口減少、あと産業の育成ということで、道の駅はもともとあったんですけど、それを移転拡充しようということで、道の駅機能としましては、健康に特化した支援っていうところと、防災拠点にもなっていますので、防災性に備えるというような施設とさせていただきました。特徴はですね、先ほど防災拠点ということでお話をさせて頂きましたが、睦沢町はですね、地下資源として天然ガスがとれます。で、その天然ガスを活用した事業によってですね、施設内で発電をして、そこで起きた電気をですね、道の駅の施設であったり、隣の住宅に常時供給をしているという事が一つの特徴ということになってます。

千葉県は国内2番目の天然ガスの産地で、睦沢町では水溶性天然ガスが豊富に産出されます。このエネルギー資源を道の駅と周辺の住宅で無駄 なく地産地消するということですが、実は、開業してからすぐに「防災拠点」としての実力を発揮することが起きたんです。

麻生さん:防災拠点ということでお話をさせていただきましたが、実はですね。令和元年9月9日の台風の時に、千葉県内全域にわたってですね。大規模停電がおきましたが、ええ、この施設につきましては常時発電をしているというところの中で、この施設にあるですね、温泉、温浴施設の温水シャワーの提供であったり、携帯のですね無料充電サービスというようなサービスをさせていただいて、防災拠点としてのですね 能力を発揮したという実績があります。

令和元年の台風15号では千葉県内の各地で長い間停電が続きましたが、こちらの道の駅とスマートウェルネスタウンの住宅は停電しなかったんですね。さらに、近隣の皆さんにシャワーの提供や携帯電話などの充電サービスの提供もできた。それから、この町には地元をはじめ日本中から視察の人がたくさん来るようになりました。

防災拠点としての強みもわかったところで、道の駅としてはどういった取り組みをその他にしているのでしょうか?道の駅むつざわの早坂淳一さんにお話をききました。

早坂さん:地域の方のみならずですね利用していただこうというサービスに考えてまして、イタリアンレストランであったりとか、温浴施設を併設した複合的な施設になっています。

道の駅の裏側でですね、ガス発電を使いながら、この施設の電気排熱を利用してですね、温浴施設に利用しながら複合的な施設として、皆さんにご利用いただいているというところでございます。その中のガス発電の使っている、天然ガスっていいますのは、この辺一帯は「南関東ガス田」というところからですね、そのガスをこちらの方に供給してもらいながら、まず発電機で電気を起こしてます。で、その水溶性ガスを抜いた水を温泉水の水としてですね、それを供給してもらいながら、ガス発電で電気を起こした廃熱利用で、その水を沸かしながらこちらで活用させてもらって、その使った水を、もう一度、またそれを地下に戻すと、天然資源の循環型社会の形成に資するもので運用しています。

ガスで発電した施設の電気排熱で水溶性ガスをぬいた水を沸かして温浴施設で使って、その水をまた処理して地下に戻す。本当に無駄なく循環しているんですね.

つまり、この地下水はこの施設と地下の間をぐるぐると回っていて循環し、戻した水にまたガスが乗っかってくるというようなイメージなんですね。一説には、この地域のこの使い方で行くと後400年とか500年は持つという話もあります。発電量も、使用量に応じて細かく制御して無駄を避けているんです。

道の駅むつざわ つどいの郷では、その他にも人口減少や高齢化という地域の課題のために、新しい産業を生み出そうという動きもスタートしているそうです。

早坂さん:人づくりって言いますか、産業も含めて我々やはりこれから継続的に直売所の支援、産物の支援も考えてますので、その辺の人づくりも進めていかなきゃいけないということで、農業勉強会であったりとかですね、一次産業の支援で耕作放棄地を活用した中で、オリーブを植樹してまして、そこから出てきたオリーブを搾油しながら加工室で商品化した六次産業化に向けた取り組みを同時に進めてまいってます。こういった人づくりと、それから産業支援をすることによって、ますます地域のために貢献していく一つの拠点づくりが必要なのかなと、運営する立場としては考えています。

高齢化などによって、農業を諦めた土地を再利用してオリーブを植えていく。道の駅にもシンボルツリーとしてオリーブの木が植えられています。まだ大量に作れるまでには至っていないそうですが、この農作物を根付かせ、若い年齢の方々に睦沢に移住してきてもらうのも睦沢町を持続していくための大事な取り組みなんですね。持続可能なまちづくりという、日本の郊外の町の課題 に正面から取り組んでいる睦沢町の動きに、これからも注目していきたいですね。

2022/5/6 UP!

今日は、なんと千葉大学の教授と学生がそのクラフトビールを作ってしまったというお話をご紹介します。1994年の酒税法改正により、ビールの製造免許取得に必要な最低製造量が年間2000キロリットルから60キロリットルに大きく引き下げられたことにより、全国各地で、少量生産の地元に根付いた個性的なビールが作られるようになりました。千葉にもブルワリーがたくさんあり、それぞれの地域の特産品を 生かして個性的でおいしいビールが作られています。

この大学発のビールプロジェクトの中心人物である千葉大学の教授、萩原学さんに、作り始めたきっかけを教えていただきました。

萩原教授

専門は数学情報数理学という分野です。単純に私はビールが好きだっていうのがあります。学会とかで世界中を旅すると、世界中のクラフトビールを飲めて、それを飲むたびに美味しいなあと思ってました。で、周りの研究者の人と話していると、非常にビールに詳しい人も多くて、よりビールに興味を持っていました。理系の人で、ビールを作る人が多いということを知って、もしかしたら、自分も何か作れるチャンスがあるんじゃないかなというふうに思っていました。一番大きかったのは千葉市と栃木県の足利市というところが、百周年を同じ日に迎える。 ってことを知った時ですね。私が千葉市で仕事をしていて、そして生まれたのが、栃木県の足利市というところで、何かその運命的なところを感じてお祝いをしたい。お祝い事だったら何かみんなでお酒を飲んで楽しく過ごすというのがいいんじゃないかと思った。だったらもう百周年記念ビールを作ってみたらいいんじゃないかっていう風に考えました。

その醸造を行ったのは幕張にある幕張ブルワリー株式会社。限定クラフトビール「あしたのみち」(足楽味千)を千葉大学、潮風ブルーラボ合同会社と共同で開発・醸造しまして、2021年6月に約2,000本の数量限定で販売。あっという間に売り切れになったそうです。そして、このプロジェクトを知った他の学生たちからも「一緒に作りたい」との声があり、第2弾、「Chiba Dorado 0」が、開発されました。こちらは習志野にあるブルワリー「むぎのいえ」の協力のもと、今年の3月7日から 提供されて、すでに完売しているそうです。

このプロジェクトに参加している学生の皆さんのことについても伺いました。

萩原教授

いろいろな人たちの参加があって、それでいろいろな人たちの思いを込めたいっていうところが、まずありました。特に大学生は熱い思いを持って活動している人たちも多いですから。その学生たちが実際に麦をこう煮込んでいったりとか、材料を混ぜたりとか、その後の掃除をしたりとか。実は一回目のビールのときに、ラベルのデザインも瓶にビールを詰めるところもすべて実際、学生たちが関わってます。で、そういった思いは、やっぱり自分ひとりではなくて、たくさんの人たちの思いが集まるほうが、よりいいものができると思っていて。で、そこに学生たちがすごく賛同してくれたというのがありますね。今まで二回ビールを作っていますが、四つの学部、さらにその中でも、学科がバラバラになっています。実は私の研究室から参加してきてくれた学生は合わせて二人だけで、他はみんな、他の学部・他の学科から参加してくれてます。法学部の学生が来たり、教育学部の学生が来たり、工学部の建築系の学生が来たりと、かなりバラバラになってます。

学生さん、1作目では、ラベルのデザインや瓶詰なども担当されたいうことですが、2作目では「味」を決めるのに大事なホップの種類を、高校までには教わらない数学のテクニックを使って決めたそうなんです。2つのチームに分かれてどの系統のホップを使うのかを検討して、共通する味の方向性を取り入れてブレンドしたりレシピの制作にも深くかかわったそうです。ほかにもホップを量ったり、タンクの掃除や材料や搾りかすの運搬などの作業を通じて、ビール製造の工程への理解も深まったようですよ。

その学生のお一人にもお話を伺いました。

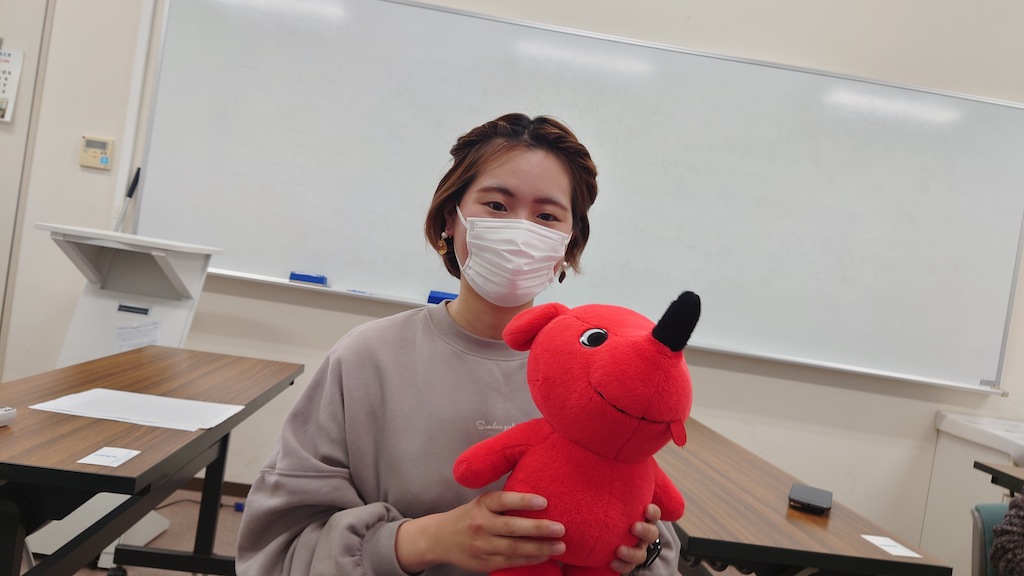

ビールが大好きという吉田優芽(千葉大生)さん:

ツイッターで萩原先生がクラフトビールの勉強会のメンバー募集してたので、ちょっとビールに興味あったので、思い切って応募しました。本当、イチからビールのことを教えてくださって、ビールにはこういう種類があって、ビールはこうやって作るんだよとかいうことから始まり、勉強してたことが形になるとは思ってなかったんで、まずはびっくりしたんですけど、協力してくれた「麦の家」さんにあの感謝で、今はいっぱいですね。お酒に興味があるけど、どうやって勉強したらいいんだろうっていう人たちが多くて、みんな好奇心、お酒に対して好奇心が強かったんで、色々情報交換したりとか楽しく過ごしてます。千葉大学内に醸造所を作りたいなって、ちょっと考えてまして。私が考えているだけじゃなくて、大学の偉い人たちも良いよって言ってくれそうなんで、本当につくっちゃいたいなと思ってます。

学生たちはビールづくりを通して、「多くの人に喜んでもらえる味とは何か?」や自分たちが思い描いていたものが実際にできるかなど、非常に熱心に取り組んだそうで、萩原教授もその熱意に感じるところがあったそうです。最後にこれからの展開についてお話しいただきました。

萩原教授:

学生たちも私もそして今回ビールの醸造を手伝ってくれた醸造所の人たちも、新たなステップを踏みたいというふうに実は考えています。それに合わせて、次の勉強会の開催ももう予定しています。新メンバーも参加したいという声も上がっていますので、何かどんどん広がる予定ではあります。実は、ビールには色々な科学が携われるチャンスがあります。で、今回私は数値計算という意味で、その数学的なところ。更に数値では絶対置き換えられないような香りであったりとか、ノーブルな雰囲気であったりとか、そういったものも扱える、大学でしか、実はですね高校までに教わらない特別な数学なども適用してます。数学もこういった実は身近なところで、しかもビールっていう 楽しいところで何か貢献できるんだっていうところを より何か広げていけたらいいなと思っています。数学がビールに役に立つっていうのは、ほとんどの人が考えてなかったんじゃないかと思うので、良い刺激になってたらいいなと思ってます。楽しい味、おいしいビールもっと作ってみたいと思ってます。

学生の吉田さんもおっしゃっていましたが、この勢いでいくと、千葉大学でできたビールがレギュラーで楽しめるようになるかもしれませんよね。例えば近畿大学の研究から生まれた近大マグロみたいに「千葉大ブランドビール」が日本を席捲する日が来るかもしれません。現在3作目も企画中で、ビールがおいしくなる夏、8月頃に次を発表したいと動いているそうです。 こちらも楽しみですね!

2022/4/29 UP!

ミンナノチカラ~CHIBA~ 第95回でご紹介するのは、マザー牧場グランピングTHE FARM です。

「グランピング」は新しく作られた言葉、造語でして、「グラマラス(豪華な)」と「キャンピング」を掛け合わせたもの。ちょっと大変なテント設営や食事の準備などの煩わしさがなく、キャンプができる、ということで今、とても人気なんですが、富津市(ふっつし)にあるマザー牧場にも昨年施設がオープン、大人気ということで、取材をしてきました。

まずはTHE FARMの概要を、マザー牧場 グランピングTHE FARMご担当の 野宮巧さんにお話を伺いました。

野宮さん:マザー牧場では、もともとコテージタイプのお部屋があったんですけれども、そちらの老朽化に伴いまして、新しく話題になっているグランピング施設をオープンすることになりまして、昨年の2021年6月15日からオープンしております。マザー牧場内にグランピングエリアがございまして、そちらにテントタイプのものが22棟、コテージタイプのものが2棟合計で24棟ございます。 各テント、2名様から5名様のご予約が可能となっております。今までのご宿泊の方を見てみますと、平日は、カップルや女子会などのご利用が多く、週末土日は、ファミリー層のご予約が多くなっております。グランピングのいいところとしましては手ぶらでご来場いただけるところになります。お持ちするものは、パジャマとお着替え程度で大丈夫です。基本的に、お食事アメニティ類全てご準備がございますので、お気軽にお越しください。

ひと昔前のキャンプというと、テントや寝袋、そして食材持っていくだけじゃなくてキャンプで作りやすいように下準備したり、いろいろ大変だったでしょうね。それがまた楽しくもあったんですが、やっぱり大変。ということで、グランピングではほぼ手ぶらでO Kなんですよね。中でもマザー牧場のグランピング、どんな風な楽しみがあるのか、野宮さんに聞きました。

野宮さん:オープンして十か月ほどたつんですけれども、多くの方にリピーターとしてお越しいただいております。テントタイプは様々なものがございますので、別のテントをご利用いただいたり、牧場で過ごす朝の気分爽快なものになっておりますので、そちらをご満足いただけるかと思います。こちらのグランピング施設、コンセプトとしましては「まきばで目覚める、朝」というものをコンセプトとしておりまして、さまざまなイベントを計画しているんですけれども、ただいま、アルパカのお散歩という朝のイベントを行っておりまして、各テントサイトにですね、アルパカが朝のご挨拶にお伺いします。そちらで餌やりをしたりとか、一緒に写真撮影もできるものとなっております。ご朝食と同じお時間にはなるんですけれども、皆さま早くアルパカ会いに行きたいとか、お子様が走って行ったりとかしているので、とてもご満足いただているかと思います。アルパカはですね、性格の優しいかわいいアルパカ、スタッフが連れて行きますので、お子様でも気軽に触れ合いができますので、ぜひお楽しみください。

今のお話にもあった通り、なんとマザー牧場でも人気の動物アルパカちゃんが朝、ご挨拶に各テントの前まで来てくれるというんですね。これなら、小さいお子さんでも、お目目ぱっちり目覚めちゃいますね。大人でも、盛り上がると思います。実際触るとふわふわらしいですよ。

設備も、昨年オープンしたばかりということで、バーベキューグリルもピッカピカ。もちろん電源もしっかり備わっていますので、携帯の充電の心配もありません。ただ、グランピングはすべて予約制で、特に連休などは早いうちから多くの予約があり、埋まっていますので、ご注意くださいね。

https://www.motherfarm.co.jp/glamping/

さて、キャンプといえば、夜も盛り上がりますよね。マザー牧場グランピング THE FARMでは夜の楽しみも、こんな風に用意しているそうです。

野宮さん:先ほど手ぶらでご来場いただけると言ったんですけれども、食材に関しましても、バーベキューの食材はスタッフがご準備させていただいて、お部屋までお運びをさせていただきます。 あとはお客様でご自由に焼いていただくだけとなりますので、じっくりとご食事をお楽しみいただけます。食事以外にも夜のイベントとして、クラブハウス前でキャンプファイヤーを行っております。そちらではマシュマロ焼いたり火を見たり好きなことができるようになっておりまして、お子様はマシュマロ入れていただいて火を見ながら、お客様同士でお話をされたりもしているみたいです。クラブハウス前のキャンプファイヤーのほかに、24棟のうち5棟だけにはなってしまいますが、スウェーデントーチと呼ばれる焚き火のできる施設がございます。こちらはご自身専用のものになっておりますので、台風などで倒れた倒木などを有効活用しております。スウェーデントーチというものは30cmほどの丸太にですね、十字の切れ込みを入れて、真ん中に火をつけていただくと、中からじんわりと火が燃え広がっていくようなものになって、ゆっくりと、火の動きをご覧いただけるものになってます。

お話にもあった通り、自分達のテントの前でスウェーデントーチが楽しめるテントサイト、5つということで、これ狙いの方も多いんです。そのほか、屋外のテントサウナも人気で、共用で入れる屋外テントサウナやバンガロータイプでテントサウナがついているサイトも予約が早く埋まるんだそうです。

そして、マザー牧場ならではの特典も教えていただきました。

野宮さん:マザー牧場グランピングザファームは、マザー牧場の敷地内にありまして、チェックイン日の開園時間からチェックアウト日の閉園時間まで約2日分、ご自由にマザー牧場をお楽しみいただけます。マザー牧場ではお馴染みの手搾り体験を始め、仔豚のレースやシープSHOWなど動物イベントのほか、桃色吐息と呼ばれるピンク色のきれいな花が咲いたり、四季折々によって色んな花が咲いておりますので、そちらもお楽しみいただけます。一般的にキャンプといいますと「面倒くさい作業、準備などが大変」でとても億劫なものだと思われていたんですが、そちらすべてですね、スタッフが準備させていただきますので、お客様にはごゆっくり、準備なしでお楽しみいただければと思っております。まきばで目覚める朝は、とてもすがすがしい気持ちのいいものなので、是非ご体験ください。

1日1組限定の広めのドームテントは、テントの一部が透明になっているので星空がよく見える日は、ものすごく美しいそうです。しかもテントの中だから快適。とても贅沢な時間を過ごせます。これはぜひ体験したいですね。

今日ご紹介したマザー牧場 グランピング THE FARM、グランピング施設のご利用はすべて事前予約制となっています。公式サイトのリンクは、こちらです。

https://www.motherfarm.co.jp/glamping/

まずはそちらでチェックしてみてください。

2022/4/22 UP!

第94回でご紹介するのは、ファインダー越しの千葉です。

千葉の映えるフォトスポットをよくご存じの全日本写真連盟千葉県本部・恩田いつ子さんにお話を伺っています。まずは、朝日新聞が後援をしているこの組織について、写真展の会場でお話をお聞きしました。

恩田さん:総勢で会員は360人ぐらいおります。ここにはプロはいないと思うんです。皆さんアマチュアで本当にもう写真の好きな方の集団です。始まったのは56年ぐらい前になると思います。本当に好きな方のお集まりだったらしくて、その10年ぐらい経ってから写真展をやろうかという話になったみたいですから、写真展は今年で46回目でございます。わたくしも入って40年近くなりますけれども、たかが写真と思ってましたけども、いればいるほど知れば知るほど、されど写真ですね。もう色々な写真が展示してありますけれども、やはり海、海辺も多いですね。やっぱり千葉というイメージから見にいらっしゃる方も、海辺を探してますね。全然ないという年はないですね、今までね、海辺の写真はね。何らかの形で出ております。

今回のように美術館などでの作品発表会などもされているそうですが、普段の 活動では、俳句の会のような集まりもしているそうです。集まった時に自分の作品を無記名で提出、それを参加者みんなで見て講評するというものです。「構図がいいね」とか「光の捉え方が上手いね」とか「どうやって撮影したのか不思議だけど、いいね」などの感想を言い合って、最後に、撮影者が誰だか発表するというもので、写真を見る側の感性も 試されるということのようです。

最近は写真も手軽に撮影できるようになりました

恩田さん:昨年からスマホでもいいですよって応募してくださいって、それにはプリントしなくても応募できるんです。それで気軽に応募してくださいっていうので、今年で2回目です。えっと、最初のときは5、6人でちょっと寂しかったんですけれども、今年は22人の応募がありましたから、もう4倍強になりましたので、ちょっと手応えを感じております。本当にスマホというのは手軽にとれます。あっと思った時、カメラ持ってないとカメラだったら撮れませんけれども、あっと思ったらパッと撮れますよね。スマホというのは、常に皆さんも常に身に付けてますから。そういう点では気軽に参加していただけるのではないかなと思っております。毎年、高校生はたくさんだしてくださってます。学校へも呼びかけております。あと、若い方もどんどん応募してきてます。それは心強いですね。楽しみにしております。

今は、とても多くの方がスマートフォンをお持ちなので、写真を撮るチャンスがとても多くなったし、気軽に撮って、作品を発表することが できるんですね。

さて、奇跡の瞬間をとらえるのが写真撮影の醍醐味ですが、そうしたものの中には狙って狙ってやっと撮影できる、というものもたくさんあります。特に、日の出や日の出前の静かな景色など。皆さん、どんなご苦労をされているのでしょうか?

恩田さん:朝、いい写真撮ろうと思ったらやはり早起きですね、もう。2時3時はお手のもの。皆さん経験はね、1度や2度はしていると思います、写真やる方は。もう2時間ぐらい前に日の出2時間ぐらい前に逆算して、皆さんその現場にいなければなりませんから。2時3時はお手のもの。写真をどう撮るかというのは、その人の心ですね。どういう表現をしたいかというのは、その人そのものです。ですから、季節とか時間、それを考えて、皆さん独自の研究をしています。本当に皆さんよく研究してます。季節やっぱり冬の霧とかいい写真、空気の澄んだのをとろうと思うと12月の中旬から2月ギリギリですね。2月そこまではいいのが撮れるんですよ、空気が澄んでますから。それにみんな通うんですよ、その厳寒の中を。寒いなんてもんじゃない。零下何度ですよね。

全日本写真連盟千葉県本部の皆さんも、集まると場所の情報交換をしたりもするそうですが秘密のベストポジションはなかなかご披露とはいかないようです(笑)でも年齢とか立場に関係なく、早朝や深夜撮影の時の便利グッズなどの情報交換とかされているそうです。

千葉の絶景を代表する、鋸山や犬吠埼灯台、九十九里浜。霧が発生する冬の早朝に雲海を撮ることができる君津の「九十九(くじゅうく)谷(たに)」や、木製の桟橋の向こうに富士山が望める館山の「岡本桟橋(原岡桟橋)」も人気のフォトスポットですよね。ほんとうに魅力的な場所がたくさんあります。スマホのカメラの性能もかなりいいですから、是非ともリスナーの皆さんにもとにかくファインダーを覗いて、いい写真が撮れたら、写真展に応募。誰かにみてもらってはいかがでしょうか?

最後にカメラ初心者の方へアドバイスをいただきました。

恩田さん:若い方の感性というものは、素晴らしいものが写真に現れます。我々もうある程度固まってしまうことがあるんですね、頭で写真とはみたいな。でもそれが全然ないです、若い方には。お子さんだっていい写真撮りますよ。パパが持ってたカメラ、ちょっと借りて。パパびっくりして、「おういいな」なんて本当にそういうのあります。自分の生き方みたいなものが出ちゃうから本当は怖いんですよ、写真って。自分が出ちゃいますからもろに。初めて撮るという方はどう取ったらいいか分からないと思います。でも、私は自分が40年前に始めたように、やっぱりなんでも、もっと、もっと自分が「あれ?」「いいな」と思ったものは、どんどん撮ればいいと思います。数をとれば、その中には必ず一点光るものがあります。例えばですね、一つの花を撮ろうとしたときに、前後左右上から下から。そういう撮り方をするようになると、もうその方は写真にハマってますね。

ここでKOUSAKUさんの一枚

中西さんの一枚はこちら

いかがでしょうか?

恩田さんが所属されている「全日本写真連盟千葉県本部」ですが、県内にある17支部の活動は各支部にそれぞれ特色があり、月1回の例会は楽しい雰囲気で運営されています。月例会に出品する会員の作品は有名な講師の方の指導が受けられる体制が出来ているそうです。興味を持った方はお近くの支部を訪ねてみてはいかがでしょうか?番組ブログにホームページのリンクを貼っておきます。仲間ができると、まったく知らなかった「ファインダー越しの千葉」に出会えるかもしれませんよ。

2022/4/15 UP!

今回は、千葉県を代表するパワースポット、香取市にあります香取神宮の紹介です。

日本書紀に登場する武の神様「経津主大神(ふつぬしのおおかみ)」を祭る由緒ある神社ですね。香取神宮のシンボルともいえる朱塗りの楼門や、黒漆()を基調とした檜皮葺()の社殿が荘厳な雰囲気で特別感があるんです。

推定樹齢1000年といわれるご神木をはじめ、たくさんの巨木およそ12万3000 平方メートルの広大な境内に茂っていて歴史を感じる場所です。

香取神社は関東を中心に、全国におよそ400社あるんですが、今日ご紹介する香取神宮は、そのいわば、おおもと、総本社です。今回は、香取神宮の権禰宜・曽川昌大さんに、まずは香取神宮の始まりについてお話しいただきました。

曽川さん:香取神宮はですね、社伝によりますと約2600年前。神武天皇様、初代の天皇様の18年の御代に創始をされたと伝えておりまして、実際の資料等で確認できるところでも600年代には既にお祭りごとが行われている、神社として残っております。千葉県でいいますと北東部の方ですね、台地が広がる部分にございますが、古くはですね、現在、利根川や茨城県側に霞ヶ浦・北浦というものもございますが、これらがですね、すべて繋がるような形の内海「香取の海」と呼ばれる内海が広がっておりました。この南側に香取神宮、北側には茨城県の鹿島神宮様が御鎮座をされるというような地理的なところからスタートしているというのが、この香取神宮の始まりというふうに伝えられております。

この香取神宮がある場所を南側として、今の利根川、霞ヶ浦を含めた大きな内海の反対側、北側を鹿島神宮が護っていたということになるんです。

霞ヶ浦、北浦から、今の印旛沼あたりまでが大きな内海として繋がっていて、

当時の地図を重ねてみると、その出入り口の両岸に香取神宮と鹿島神宮があって、そこから、この2つの神宮の果たす役割がうかがえるそうです。

曽川さん:交通の要所、特に水上交通の要所として栄えるというところでございまして、これを監視じゃないですけれども、見える高台にそれぞれの両神宮が置かれておりまして、特に古代でいいますと、中央の部分というのは奈良ですとか、京都の方ねえ、西の方にございますが、その時代からすると、この関東・東北というのは東の果ての地でございます。そういった土地をですね、これから平定をしたり、開拓をしていくというところで、水上交通で海から来た人々が内陸へ入っていく中継地点となるのがこの香取の海、またこの香取の地ということでございました。やはりここを押さえるというところが、香取神宮のご創建に深く繋がったんだと思います。

ちなみに、明治時代より前までは神宮と呼ばれたのは、伊勢神宮、香取神宮、鹿島神宮の3つだけ。そして中世以降は、下総()の国の一宮()にもなりました。上総の国の一宮は現在も一宮町()という名前でお馴染み、駅で言うと上総一ノ宮の玉前()神社()がありますが、実は香取神宮は下総の国の一宮なんです。ご利益、ご神徳としては、家内安全、産業(農業・商工業)指導の神、海上守護、心願成就、縁結、安産の神として深く信仰されています。さらに、平和・外交の祖神 として、勝運、交通 安全、災難除けの神としても有名なんです。

さて、深い歴史があり、古くから重要な役割を担ってきた特別な神社「香取神宮」。この敷地内に「要石(かなめいし)」という不思議な石があるそうです。どんなものなのでしょうか?

曽川さん:一般的にも広く知られておりますが、要石と呼ばれる地震を抑えると呼ばれております石がございます。この地方、古くから地震が多い地方だったといわれておりまして、ナマズが地中におりまして、そのナマズが暴れる事で地震が起こると伝えられておりました。その地震を抑えるために香取の神様、またこれ鹿島神宮にも同じ要石があるんですが、両神宮で、その石を打ち込みまして、ナマズを抑えて国土を守っているという風に伝えられる霊石がございます。今科学が進んでいろんなことが分かります。病気の事ですとか、今もコロナウイルスの関係がありますが、そういった人々ではできないことを神様はなおしてくださったり、鎮めてくださったりする存在でもあると共に、そういったことを起こすのも神様だという風に伝えられていましたね。もうそれが文化というか 印象付けられて伝わっているものだと思いますね。

香取神宮と鹿島神宮に「対」で置かれているこの要石、見た目がバレーボールぐらいの大きさの石ですが、本当にナマズが下にいるのか?疑問だということで、時代劇でもお馴染みあの「水戸光圀公」がここを訪れた時、家来に、この石の下を掘らせ、七日七夜掘り続けても底が見える様子がなく、さすがの光圀公もあきらめて作業を中止したといわれているんです。香取神宮の丸い凸型の要石と鹿島神宮の凹型の要石。2つの石は地下深くでつながっているとも言われています。この2つの宮は江戸時代からパワースポットとして認知されていたんですね。 最後に、香取神宮のお祭りについて、曽川さんに伺いました。

曽川さん:普段神様っていうのはこういうお社ですとか、それぞれのお祀りされている場所に、お鎮まりになられているっていうのが基本なんですが、その神様が例えば一年ですとか、何年かに一回、外に出られてお神輿に移って頂いて外に出られて、氏子地域ですとか外に神様が出られるんですね。そういうお祭りが「神幸祭」とか、そういったものになりますね。当香取神宮はですね、古くより「舵取りの神」・・・「勝ち取りの神様」なんていう言い方もされますが・・物事を良い方向に舵を切ってくださる「舵取りの神様」、またご幸せですとか、良い物を「勝ち取ってくださる力強い神様」という風にも言われます。今、こういったコロナ禍の時代ではありますが、そういった、神様方・・・この香取の神様だけではなくて、ぜひ地域の神社にもお参りいただいて、見つめ直してご利益を頂ければよろしいのかと思っております。

香取神宮の神幸祭は、およそ800年前から伝わる祭事で、祭神の「経津主大神」が東国を平定した時の様子を模して、氏子が平安時代さながらの装束を着て練り歩くとても雅な雰囲気のお祭りなんだそうです。今年は4月14日、例祭が執り行われましたが、お神輿の方は残念ながらお休みということになりました。早く、その本来の姿を見てみたいですね。

2022/4/8 UP!

第92回でご紹介するのは、チャンスがあれば瀬人も訪れていただきたい南房総、千倉にあります海辺のカフェ「サンドカフェ」です。

サンドカフェのマスター込山敏郎さんにいろいろとお話を伺っています。サンドカフェは1994年にオープンした老舗のカフェなんですが、まず最初は、地元出身の込山さんがカフェを開くまでのいきさつをお話しいただきました。

込山さん:3月で28年経ちました。私は千倉の出身で、サーフィンにはまりまして、湘南とかもちろん千葉にも来てて、南房総って海、素敵なんだなと再認識しまして。それで卒業して帰ってきて、役場職員になりました。近くの海岸通りに写真家の浅井慎平さんの別荘が建ちまして、カリフォルニアにあるような板張りのかっこいい別荘だったんですよね。で、写真集持ってサインもらいに行ったりして、浅井さんになんか心酔してしまって。千倉に自分の美術館、「海岸美術館」っていう名前で作るっていう時に、12年勤めた公務員やめてそちらの方に転職しました。

28年前にオープンしたサンドカフェは、ヘミングウェイの「老人と海」がモチーフになっています。それは、浅井慎平さんの美術館で働きながら、浅井さんの感性や言葉に魅了されていった込山さんのこんな想いがありました。

込山さん:「スタンダードなものが大事だ」っていうこととか、「年月の経過が味になるようなものが大事だ」ということとか。「チープだけどプアーじゃないっていうのもいいよね」みたいな。なんか独特のそういう言葉を我々はずいぶん新鮮に聞かしてもらいました。若い時から海とコーヒーのある時間が大好きだったので、どうしても千倉の海の雰囲気をうまく表したような、粗野だけれども、ちょっと味がある、詩情があるような(ものにしたかった)。そういうものとヘミングウェイの「老人と海」というものが、世界観が重なり合って、で「老人と海」をイメージしたカフェにしました。シンプルな文体だけど深いという、シンプル&ディープっていうところにすごく惹かれるものがありました。

浅井慎平さんは千倉の海とそこに差し込む光の独特さ・魅力をよくお話されていたといいます。そこにあるサンドカフェ、20年ぶりに訪れたお客さんも

「この雰囲気、変わってなくてよかった」と安心されていたそうです。もちろん、年月が過ぎれば建物も年期が入ってきますが、変わらないものがあるって大事なんですね。

そして、マスターの込山さんに、サンドカフェで大事にしていることについてもお話しいただきました。

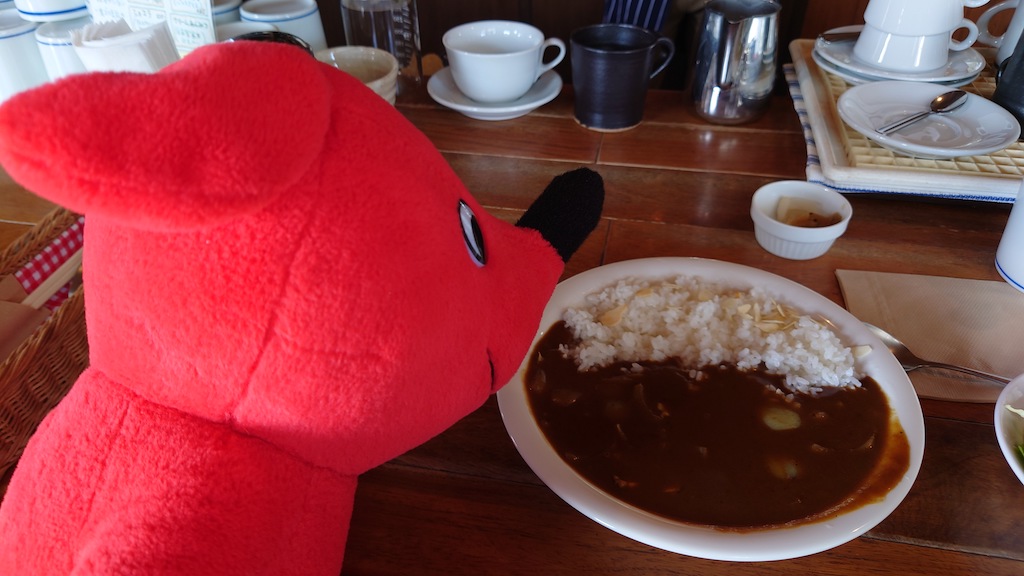

込山さん:人に入れてもらうコーヒーっていうのがよりおいしくなることはなるんですけども、カフェに、空間に流れている空気感とか、ゆっくりした時間感覚、時間軸みたいなものとか、もしかしたら隣に誰か座ってちょっと緊張感を味わうかもしれないし、仲良くなっちゃうかもしれないみたいな。そういうトータルなところでしょうかね。使い勝手のいいカフェを目指してたので、コーヒー以外にも、軽食もあり、スイーツもありということで、手作りで店の雰囲気に合ったメニュー。で、地元でずっと食べられてきたサザエを入れたカレーを店の看板メニューにしております。

込山さん:サザエは茹でてスライスしてキモは裏漉ししてルーに入れて、ちょっと風味をつけております。地元の方、リピーターの方でいつも食べていただくような。大変ありがたい嬉しいことです。

このサザエカレー、大変な人気なんだそうです。コーヒーについては、定番の数種類のコーヒーで変わらない味を提供されているそうです。そしてカフェに流れる空気感や時間も大切にされている。。それが28年経っても、皆に愛され続けている理由なんでしょうね。

さて、南房総、千倉の海岸近くのこの雰囲気が好きで、ご自身も、時間ができたらたまにロングボードで波乗りを楽しむという込山さん、地元をこんなふうに思ってらっしゃいます。

込山さん:小さくて個性的なお店が点在しているってすごい素敵な街だなと思ってて、パラパラと点在する界隈みたいになったらいいリゾートになるんじゃないかなっていうことで、自分のできる中でサンドカフェの隣に「デッキシューズ」っていう海雑貨の店を。あと築90年ぐらいのわたしの実家でお袋が店番してるんですけども、アンティークと器の店「デイズギャラリー」。潮風王国という気軽に入れるカフェテリア「散歩カフェ」を現在営んでおります。南房総はやっぱり三方海に囲まれて、すごく変化に富んだ海岸線。ストレスなく車やバイクや自転車でドライブできます。カフェでちょっと一息入れて。ゆっくり流れる千倉時間をぜひ味わっていただきたいと思います。

お話を伺う間、サンドカフェに訪れたお客さまは、犬のお散歩の途中とか、親子で来て、それぞれ別々の本をゆっくり読まれているとか、マスターとゆっくりとお話しされる方など、それぞれに「ゆっくり流れる千倉時間」を過ごされていたそうです。皆さんも、自分なりの南房総時間、千倉時間を探してみてはいかがでしょうか。

2022/4/1 UP!

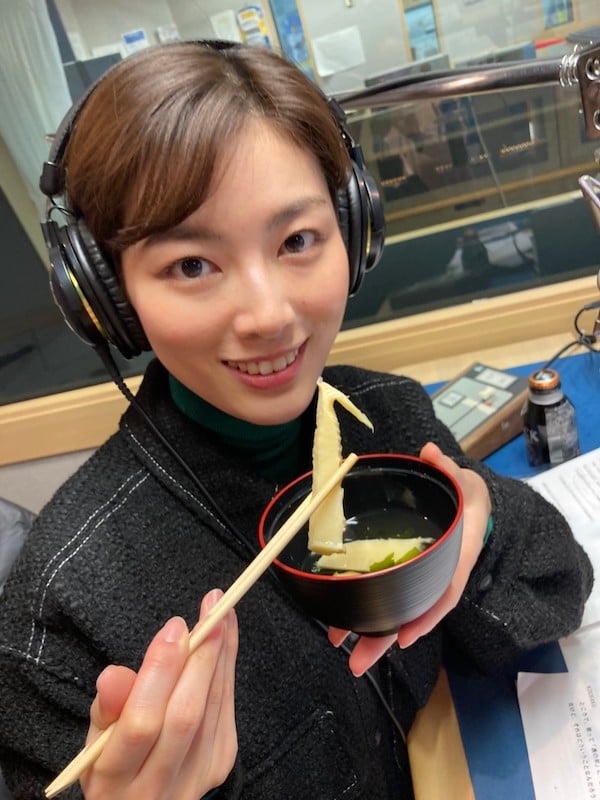

千葉県産の筍、生産量は、令和2年の調査では関東地方で第1位。その量だけでなく、味もピカイチ!その中でも特に美味しいと言われている 大多喜のブランド筍、白タケノコについてご紹介します。

「白タケノコ」。日焼けのない白い皮とふくよかな形が特徴で、えぐみが少なく、柔らかいので、生でも食べられるというブランド品です。大多喜町では、地面に顔を出す前に掘り出された「白子筍」の中でも特に色が白いものを「シロタケノコ」と呼んでいて、これは相当珍しく貴重なものなんだそうです。(一説には100本に1本ともいわれているそうです!)

大多喜にある君塚農園の君塚啓二さんにお話を伺っています。まずは、なぜ大多喜で「白タケノコ」がとれるのか、教えていただきました。

君塚さん:君塚農園・園主の君塚啓ニです。筍農家としては、商売としては15年ぐらいになりますけれども、もう掘り始めは、祖父母について幼い頃から掘ってたんで、物心ついた頃ですから、もうそうですね、55年ぐらいにはなるんじゃないですかね。大多喜全体見て非常に竹林面積がまず多いということが、一つの絶対条件。それで一つには土壌ですね。酸性白土の重粘土質。経験上、傾斜の方がゆっくり育っていくと。平らだとすぐ頭出ちゃいますんで。じっくり養分と水分を蓄えて出てくるということ。である程度傾斜の方が、白タケノコが出やすいということ。そこで掘るたけのこですから、やはり白タケノコが多いという。そういったことがございますね。

筍は地下の茎、地下茎から真っすぐに上を目指して伸びていきますが、山などの傾斜があるところだと、地面から顔を出すまでの距離が長くなる。そこまでの間に養分をたっぷりと蓄えて、さらに光を浴びていないのでえぐみも少ないということらしいんです。人工的に陽の光を当てないで育てるウドやホワイトアスパラのイメージかもしれません。

では、白タケノコはどういう条件で育ち、収穫されているんでしょうか。

君塚さん:やはり土壌がまず違うということですね。えぐみが無いと同時に白いままでということですね。それと同時にあと管理の仕方もそうですけれども、うちなんかだと、例えば、抜竹から始まって5年ごとにある程度親竹を間引いていって、品質の良いものの親竹を立てて、品質の良い子を育てるということ。もう一つは、竹林整備をすることによって、これから筍最盛期に向かうわけですけれども、その時、表面の落ち葉だとか吹いて地面の地割れをみつける。通常筍は頭がだいぶ出て穂先が黒くなっただとか青くなったそういうタイミングで掘るっていう方が一般的に思うかもしれないですけども、うちなんかだと地面の中に潜っているもの、地面が割れて盛り上がった状態で筍を掘るということで、非常にえぐみがなくて白い筍を掘れるということです。

この地面の割れめ、お分かりいただけますでしょうか?これが筍のサインです。これを見つけるには、枯れ葉などがあっては難しいですよね。

君塚さんは早朝、太陽が昇る前からヘッドライトをつけて盛り上がった土を探しているそうです。この辺は、もうちょっとかなというところには目印を立てたりして、地面から顔出しちゃう前に掘り起こすようにする。相当な熟練の勘と技術が必要そうですね。実は今年はタケノコにとっては裏の年になるらしいんですが、どういった違いがあるのかお話しいただきました。

君塚さん:それはもう量ですね。質は一切関係ないです。量がただもうとにかく落ちるというだけで、その生産する量がとにかく落ちるってだけで、一つ一つの筍はきちんと筍になるわけですから。肥料蓄えて、やっぱり色々水分を蓄えてになるわけですから。やっぱり裏年だとその量が少ないというだけであって、きちっと筍になるわけですから、まったく品質については問題ないです。でも、それでもやっぱり試行錯誤しながら、じゃあ次はこういった栽培法しよう、こういった間引きだとか、親竹の立て方しようだとか、とにかく提供しなくちゃ意味ないんで。本当に自然に勝手に出たもんだと、やっぱり「もう今年は無いですよ」で終わってしまうし、毎年できるだけあたりはずれはあるにしても、それを最小限に抑えるような工夫をする。なんていうんですか、気の遠くなるような作業を、あの広い山の中で竹林の中でやってますね。年間を通して、そして提供し続けるということにやっぱり意味があるし、それが農業だと思っています。

ところで、味噌汁、天ぷら、煮物など様々な調理方法で楽しめる筍ですが、君塚さんに、もうどうしても紹介したい!というレシピをご紹介いただきました。意外なもの、そして外せない定番をご紹介いただきます。

君塚さん:スイーツですよね。うちなんかだとケーキなんかも昨年は作りましたね。筍でケーキ。その他にそうですね、私は個人的には唐揚げが好きなんですね。止まらない。もうスナック感覚でこうバクバクいっちゃう。特にお酒のおつまみとかで非常に合います。たまらないですね、やっぱり。今晩あたり、例えば唐揚げって言った場合には、その日はかなり楽しみにして。詳しいことはわからないんですけども、普通に筍にちょっと下味をつけて、めんつゆとかで。それであとは、少しつけといて、あとは片栗粉ですか、そういったものをふってカラッと揚げて、それでいいんじゃないですかね。もうそこは試す価値充分ですね。是非とも、逆にためしていただかないと困るぐらいのやっぱり美味しさはありますね。

大多喜には「たけゆらの里 おおたき」という道の駅があり、筍のシーズンになると、筍目当てのお客さんが開店前から行列をつくるのが定番なほど人気なんです。いろんな農家さんが出されているので、お客さんによっては、もうお目当ての農家さんが決まっているなんて方もいるそうですよ。量は少ないとのことですが、実は秋にも筍が収穫できます。秋子(あきこ)というそうで、こちらも小振りですが、ファンの方多いそうです。これから春の筍がまさに最盛期を迎えようとしています。特に白タケノコは、えぐみがないので、糠などを使ってのアク抜きは一切必要ないと君塚さんはおっしゃっています。「たけゆらの里おおたき」のホームページのリンクを番組ブログに貼っておきます。ぜひ掘り立ての美味しい筍を、大多喜でゲットしてくださいね。(※放送時4月1日の時点では「旬はこの後」でした。今年は裏の年にあたり収穫量が少なめの年ということですので、リンクから最新の情報をチェックしておでかけください)

2022/3/25 UP!

今回は、千葉のサイクリングについてご紹介します。

最近注目を集めている自転車ですが、実は千葉県は、年間通じて温暖な気候でサイクリングに向いていて、海沿い、川沿い、里山をめぐ るなど、多種多様なコースが楽しめるんです。

三方を海に囲まれ、丘陵地帯もある自然豊かな千葉県は、絶景を満喫できるサイクルスポットがたくさんあります。今回はその魅力を千葉県サイクリング協会の綿貫(わたぬき)けい子さんにお話を伺っています。最初に綿貫さんに、サイクリング協会とご自身のサイクリングとの出会いについてお話いただいています。

綿貫さん:千葉県サイクリング協会は会員制度をとっておりまして、ほとんど千葉県の方なんですが、約300名、それから支部員としては60名ぐらいで構成されています。まず最初は、自分の膝が、ちょっと故障しまして、整形外科の先生に膝を直すためには、街中を自転車でちょっとこう走ってみたらどうかっていう風に言われまして、走ってみたわけなんですね。なんだけど、ちょっともう少し走ってみたいなっていう気になって、たまたまなんですけれど、家の前のところが今の私が入ってます「千葉県サイクリング協会」の集合場所で、それで意を決して声をかけてみて行ったわけなんですけれども。私が一番最初に参加したのは、江戸川のサイクリングロードっていうのが整備されてありまして、そこまで行って帰ってくるっていうものでしたので。40キロとか50キロ走ったよっていう風に言われたんですけれども、その間の風景がものすごくなんか自分としては新鮮に写ってて、もうそれを見ていたら、もう全然その距離のことなんかは感じなかったですね。

綿貫さんは、最初は折りたためるミニサイクルで街を走っていたそうで、軽い気持ちで声がけしたそうです。ちなみに千葉県サイクリング協会は1966年に設立され、たくさんの方々が自転車を楽しんできた、歴史ある協会です。ところで、千葉県にはサイクリングコースがたくさんあるとご紹介しましたが、なんと千葉県をスタート地点とした長い自転車道があるんです。一体どんなものなんでしょうか?

綿貫さん:太平洋岸自転車道と言いまして、千葉から和歌山の方まで。そのうちの約220キロが千葉県を通るというような感じになっているそうですね。スタートは銚子です。駅前に今チーバくんの可愛い像が建っているんですけれども。そこから、ずっと犬吠埼の方をめぐって、海際、ずっと九十九里の長い海岸を通りまして。それから勝浦、それから鴨川とか、ずっと通りまして、チーバくんでいう足先の方、ずっと回りまして、東京湾のフェリーですね。浜金谷という港なんですけれど、そこまでをぐるっと回るような形ですね。

太平洋岸自転車道は全国に6つある「ナショナルサイクルルート」の一つ。これは、優れた観光資源と連携した「サイクルツーリズム」で地方創生を図ろうと、国が一定の水準を満たすルートとして指定しているものなんです。太平洋岸自転車道のコース上には富士山など日本を代表する景勝地がたくさんありますが、その起点が 銚子っていうのも嬉しいでね。

綿貫さん的、おすすめコースを教えていただきました。

綿貫さん:有名な所で九十九里浜があると思うんですけれども、海岸線に沿いながらずっと真っすぐ走って行くということで、海の風を感じながら走られるっていうところでは、こちらの方がおすすめかなっていうふうに思いますね。もう少しですね。南下してきまして、南房総のあたり、館山までの辺りのこうアップダウンがあるようなところで、景色もちょっと岩場になってくるんですね。その辺がこう風景とかも変わってきて、しかもアップダウンがあるので、走りがいがあるかなっていう、コースになってますね。コースの途中にはもう本当にもうね、漁港がたくさんあるので、美味しいものは本当にいっぱいあるので、どれもどれも本当にお勧めの場所ばかりですね。

実は、館山は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の「東京2020事前キャンプガイド」に国内の優良キャンプ地として紹介されていました。掲載には競技ごとに示された国際基準を満たし、国内競技団体の要件確認を得た施設を有することが必要だったそうですが、自転車も含むトライアスロンの事前合宿地としておすすめですと記載されていたんです。実際オランダチームは、館山で練習していたそうですよ。

県内の道の駅などでは自転車ラックを用意したり、JRが運行しているB(ビー)・B(ビー)・BASE(ベース)という列車は、愛車を分解したり折りたたむ必要なくそのまま乗せてサイクリングの出発地まで電車移動できたりとサイクリストにやさしい環境も整ってきています。運動不足を解消したいとかいろいろなところに行ってみたいけど、、と思っているリスナーのみなさんに、綿貫さんからメッセージをいただきました。

綿貫さん:自転車乗っちゃえれば、あとこげば前に進むから、やっぱりランニングとかと大きな違いがありまして、こげば前に進むので、これは一番いいかなと思います。すごく緑であるとか里山。それから、そこからちょっと足を伸ばしたら海岸にも出れますし、あと山にも登れたりと、いろんな風に楽しめるので、ぜひぜひ一回来て頂きたいなというふうに思います。大きなアップダウンっていうのは少ないかもしれないんですけれども、すごくやっぱり走りやすいですね。道も広いところもあり、それからずっとこうまっすぐ走れるようなところもあり、いろんな形で楽しめると思います。

千葉県サイクリング協会は、県内には5つの支部があるそうです。千葉県サイクリング協会のホームページぜひご覧になってみてください。

自転車は走っている時は一人ですが、止まったら仲間がたくさんいます。 美味しいものもぜひ探してみてくださいね