2025/7/31 UP!

- 今週は「千葉の夏祭り!」をテーマにご紹介しています。

- 「ルネッサンス! 」の小林紀子がご紹介しました、木更津市で開催される「木更津港まつり」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/keizai/kankoshinko/2/2/index.html

- 毎年、8月14日・15日に開催される「木更津港まつり」。大輪の花火が港を照らす、木更津市最大のお祭りです。

- 「やっさいもっさい踊り大会」が木更津駅西口の冨士見通りで開催され、多くの踊り手と見物客で賑わい、木更津港・内港での13000発の花火は、圧巻の夏の風物詩です。

- 開催予定の時間や場所等は、上記のリンク先でご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 小林紀子です。よろしくお願いいたします!

2025/7/30 UP!

- 今週は「千葉の夏祭り!」をテーマにご紹介しています。

- 「ノリちゃんと呼んでください! 」の小林紀子がご紹介しました、四街道市で行われる「四街道ふるさとまつり」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://maruchiba.jp/event/detail_13063.html

- 8月23日(土)と24日(日)に開催予定の「四街道ふるさとまつり」。「四街道エビバデ音頭」で盛り上がる、34回を迎える地元で自慢のお祭りです。

- 四街道中央公園前の桜通りを会場に、輪踊りや太鼓、本御輿、子どもたちのパレード、チャリティーTシャツの販売、24日にはおよそ200発の花火など、さまざまなイベントが楽しめます。

- 開催予定の時間や場所等は、上記のリンク先でご確認ください。。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 小林紀子です。よろしくお願いいたします!

2025/7/29 UP!

- 今週は「千葉の夏祭り!」をテーマにご紹介しています。

- 中西悠理さんの代役の小林紀子がご紹介しました、館山市で行われる「洲崎神社例祭」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page000427.html

- 8月21日の(木)に開催予定の館山市で行われる「洲崎神社例祭」。起源と由来は氏子の方でも分からないというほど、長きに渡って行われてきた伝統的なお祭りです。

- 県の無形民俗文化財に指定されている「洲崎のミノコオドリ」の奉納や、神輿をもみながら急角度の階段を降りる迫力ある神事「御浜出」が繰り広げられます。

- 開催予定の時間や場所等は、上記のリンク先でご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 小林紀子です。よろしくお願いいたします!

2025/7/28 UP!

- 今週は「千葉の夏祭り!」をテーマにご紹介します。

- 「BAYFMをお聞きの皆さん 初めまして! 」の小林紀子がご紹介しました、千葉市で開催される「千葉の親子三代夏祭り」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 8月16日(土)と17日(日)に開催される「千葉の親子三代夏祭り」。「こどもたちに夢を ふるさとづくり」をキャッチフレーズにスタートし、50回を迎える千葉市の真夏の風物詩です。

- 千葉市中央公園をメイン会場に、複合施設「きぼーる」や「千葉市文化センター・アートホール」でも、関連イベントを開催します。

- 開催予定の時間や場所等は、上記のリンク先でご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 小林紀子です。よろしくお願いいたします!

2025/7/25 UP!

全国屈指の「さつまいも」の産地、ここ千葉県では、焼き芋はもちろん、夏にぴったりのひんやりスイーツも続々と登場しています。

香取市栗源で秋のお祭りの時に登場する「日本一の焼き芋広場」も有名ですよね。

今日ご紹介するのはその栗源にあるお店。焼き芋ももちろん美味しいですが、「さつまいも」のおいしさをさらに際立たせたスイーツを追求しているんです。どんなお店で、どんなスイーツなんでしょうか?ご紹介していきます。

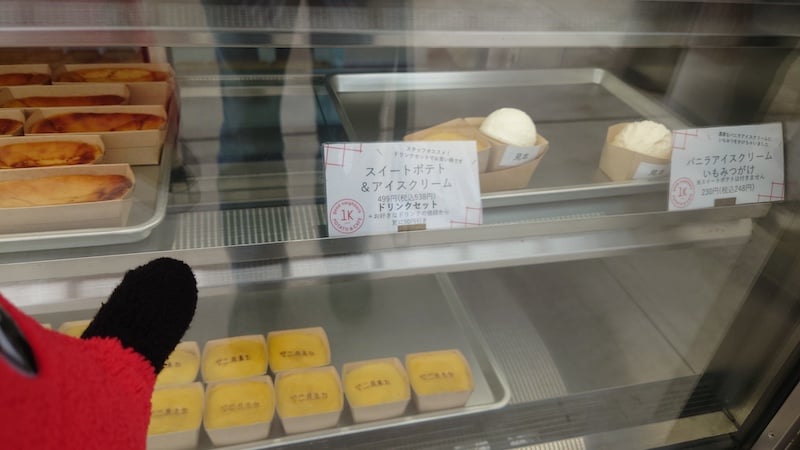

江戸中期に八代将軍 徳川吉宗の命を受けた青木昆陽が、「さつまいも」づくりに成功し、現在も全国屈指の生産量を誇る千葉県はまさに“さつまいもの聖地”。この夏には、国内最大規模のさつまいも特化型イベント「夏のさつまいも博」が千葉県で初開催されます。そのさつまいも生産の中心地、北総地域の香取市栗源にある、スイートポテトの専門店「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」が大人気なんです。店長の松本友里さんにまずはお店と栗源のサツマイモについてききました。

松本さん:さつまいもに特化したカフェで、スイートポテトやドリンクなど手作りで提供しております。夏の暑い時期ですと、イモラテフローズンという、さつまいもの冷たいシェークのような飲み物や、スイートポテトアンドアイスクリームというスイートポテトと、アイスクリームを一緒にお召し上がりいただけるようなもの、こちらが人気となっております。この地域のおいもすごいなって思うところは、いろんな品種を作っているっていうところで、甘くてねっとりという品種だと、紅はるかとかシルクスイートを作っているんですが、この地域しか全国の95%をここで作ってるって言われている、一部で幻のさつまいもと言われている紅小町っていう品種もあって。ちょっと甘さ控えめで、昔からあるさつまいもでそういったものも農家さんが作っていたり、あとは紅あずまっていう品種だったり。いろいろその人の好みに合わせたさつまいもをチョイスして食べていただけるところ。それを全部作っているところが、すごいなって個人的に思っているところです。

この地区にある道の駅は、「道の駅くりもと 紅小町の郷」という名前なんです。そして1K good neighbors POTATO & CAFÉ では、は地元の農家さんにつくってもらったサツマイモの他に、お店の敷地内にある畑でもさつまいもを育てています。だからスイーツづくりにもこんな想いをもって取り組みました。

松本さん:2018年にオープンしたんですけれども、その前からスイートポテトのレシピ作りっていうのには、取り組んでいまして。栗源のさつまいも・・地域のサツマイモの味を生かしたいっていうところで、さつまいも感がどんどんそういった材料によって消えてしまうので、そのさつまいもの美味しさを生かしながら、他の材料を入れていくっていうバランスを取るところで、レシピ作りにはとても最初は苦労しました。バターを入れるイメージがあると思うんですけども、コクが出て、まあたくさん入れれば入れるほど、もうバターの味というか口の中に残るバターの味がずっと残っているような状態。で、全く入れないと芋ようかんのような味、食感になってしまうので。じゃあバターではなくて、クリームチーズを入れてみたらどうかっていう話になり、当店のスイートポテトには、クリームチーズをバターの代わりに入れて、さっぱりとした味わいにしつつ、最後に残るちょっと後引く味というものも入れてます。

バター風味豊かなスイートポテトでもなく、芋ようかんでもなく。どれだけ栗源のさつまいもの美味しさを前に出せるかと考えてクリームチーズにたどり着いたですね。

スタジオにも届いたので味見させていただきました。

日本有数のサツマイモの産地、香取市栗源。こちらのサツマイモをふんだんに使ったスイーツを提供している「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」。実はこちらは以前、この番組でもご紹介した「恋する豚研究所」と同じ敷地の中にあって、開店前から行列ができる人気店です。先程いただいたスイートポテト、レシピが完成するまでには相当なご苦労がありました。

松本さん:もしかしたら何百通りもやってるかもしれません。試作を繰り返して、いろいろな人に試食をしていただいて、感想を言っていただいて、いろいろ試行錯誤してたどり着いたレシピです。お店でも今ご試食だしたりしてるんですけど、まあ1口食べた初めてのお客さんの反応だと「ええ、美味しい」っていう反応だったり、あとは「甘すぎなくていい」っていう反応だったり「ちゃんとお芋だ」っていう。かなりさつまいも感がうちのスートポテト強いので、「あ、お芋だ」っていう感想になるのかなって思ってます。紅はるかのさつまいもの美味しさを立たせるために、まあ少しのお砂糖こちら和三盆を使用していて、クリームチーズだったり、卵・牛乳、少し塩だったりを入れて、もうあくまでも主役は紅はるかなので、その甘みだったり、食感を生かすために他の材料を入れているっていうような感じです。

さつまいもを主役にするために相当な工夫と努力をしたんですね。

「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」というお店の名前、数字の1にアルファベット大文字のKには「香取市で1番のお店を目指す」という想いがこもっています。香取のKに1番なんですね。そしてお店のスイートポテトは、通販などの対応はないので、実際に足をはこんでいただきたいんですが、『恋する豚研究所』の敷地内であるこちらは、他にもお楽しみいっぱいです。

松本さん:1K good neighbors POTATO & CAFÉでは、さつまいものスイーツ、2階のフリースペースでお召し上がりいただくこともできます。で、敷地内の恋する豚研究所では美味しい豚肉の提供だったり、千葉のお土産なども扱っております。で、少し離れた方の畑を通っていただいた奥の方では、家具や木工の細工を行っておりまして、見学は自由となっております。自然に囲まれたこの施設内で、実はロバも一緒に暮らしておりまして、名前はロバオ君といいます。ぜひ可愛いので、皆さん会いに来てください。自然に囲まれたこちらの1K good neighbors POTATO & CAFÉ、栗源、地域恋する豚研究所、ぜひぜひ見どころがたくさんありますので、皆さんいらっしゃってください!

ロバオくんがお迎えしてくれるというのもいですよね。恋する豚研究所の豚肉も美味しそうだし、木工家具店もまた楽しそうですね。

恋する豚研究所でランチをして、デザートにスイートポテト、という贅沢な時間の過ごし方もいいですよね。「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」では不定期でスイートポテト作りのワークショップも開催しているそうです。詳しくは、公式インスタグラムなどでチェックしてくださいね。また、8月7日から10日まで、冷やし焼き芋やさつまいもを使ったアイス、パフェなど工夫を凝らしたさつまいもスイーツが全国からあつまる「夏のさつまいも博2025」が幕張メッセで開催されます。さつまいもとお酒を楽しむ「夜のさつまいも博」も同時開催されるそうですのでこちらもぜひチェックしてください。「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」の商品も千葉県ブースに並ぶそうですよ。

「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」や「夏のさつまいも博」の公式サイトリンクはこちらです↓

1K good neighbors POTATO & CAFÉ(インスタグラム)

https://www.instagram.com/1kgoodneighbors

さつまいも博

2025/7/24 UP!

- 今週は「夏のさつまいもスイーツ!」をテーマにご紹介します。

- 「寂しい夜は 焼きイモを抱いて寝ます!? 」の中西悠理がご紹介しました、香取市にある「CAFE NETAIMO」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.instagram.com/cafe.netaimo

- JR成田線・佐原駅から歩いて10分ほどのところにある「CAFE NETAIMO」は、「芝山農園」が展開するカフェ。看板商品は、ひんやり、飲む焼き芋。その名も「芋ぺちーの 黒蜜」です。

- まるで焼き芋を飲んでいるかのような味わいのミルクシェイクで、今月からは期間限定で「芋ぺちーの ブルーベリー」が登場しています。

- 「CAFE NETAIMO」の営業時間等は、公式Instagramでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- あっつーい!けど、1番好きな季節なんですよね。

2025/7/23 UP!

- 今週は「夏のさつまいもスイーツ!」をテーマにご紹介します。

- 「あ~! イモズル式に 仕事来ないかな~!? 」中西悠理がご紹介しました、市川市にある「おいもや壺」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.instagram.com/oimoya.tsubo

- JR総武線・本八幡駅から歩いて5分の「おいもや壺」。焼き芋とかき氷の専門店です。人気の商品は「蜜芋かき氷」!「蜜芋大学芋」「自家製黒蜜」「静岡産ほうじ茶ゼリー」「自家製塩小豆」「くるみ味噌」「おいものカスタードソース」「みたらし蜜」「黒ごま」「さつまいものバターチップス」と、圧巻のボリュームです!

- 「おいもや壺」の営業時間等は、公式Instagramでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- むふふふふ。

- お芋を食べてこの表情?!

2025/7/22 UP!

- 今週は「夏のさつまいもスイーツ!」をテーマにご紹介します。

- 「ホクホク!!! 」の中西”イモ”悠理がご紹介しました、千葉市美浜区にある「パティスリータルブ」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.tarbes04.jp/item/a001

- JR京葉線・海浜幕張駅から歩いて20分。幕張ベイタウンの一角にある「パティスリータルブ」は、地元で人気の洋菓子店です。看板商品は「昆陽」!

- サツマイモのほくほく感をあえて取り除き、滑らかなくちどけに仕上げた、千葉市が選定する「食」のブランド“千”に認定される、名実ともに「幕張の銘菓」です。

- 「パティスリータルブ」の営業時間等は、公式HPでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 暑さで頭ずーん。

- こうなる前に、みなさん水分補給してくださいね!そして、おやつはもちろんお芋!!

2025/7/21 UP!

- 今週は「夏のさつまいもスイーツ!」をテーマにご紹介します。

- 「週に平均2・3本は イモを食べている!? 」中西悠理がご紹介しました、道の駅 くりもと紅小町の郷の「冷やし焼き芋」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- JR成田線佐原駅からクルマで20分の「道の駅 くりもと紅小町の郷」には、この時期の人気商品・焼き芋を冷凍した「冷やし焼き芋」があります。

- 冷やすことで、焼き芋特有のねっとりとした食感がさらに増し、甘みも凝縮されるので、まるでスイーツを食べているような味わいの一品。8月には新芋が入荷予定です。

- 「道の駅 くりもと紅小町の郷」の営業時間等は、公式HPでご確認ください。

- 千葉県のさまざまな魅力を知って、一緒に千葉県を盛り上げていきましょう!

- 真夏到来ですね。犬のお散歩も、日中は地面が熱すぎるので抱っこのみ…。あれ、運動部足で太り気味?!

2025/7/18 UP!

暑い日が続いていますね。お疲れの方も多いでしょう。

元気をつけよう!ということで、夏になると、うなぎ!という方も多いかと思います。「夏の土用期間中の丑の日」に「うなぎ」を食べて滋養をつける習慣は、あの平賀源内が発案したという説もありますが、「うなぎ」と言えば、古くから「成田詣で」の人々をもてなしてきた成田では、この時期、町をあげて「成田うなぎ祭り」を開催しています。今日はその中から歴史ある名店のちょっと珍しい組み合わせの飲み物のお話をご紹介します。

千葉県内には歴史あるうなぎの名店がたくさんあります。今回ご紹介するのは、300年の歴史がある老舗「菊屋」が、4年前新たにオープンした「上町菊屋」ですまずは、女将の石𣘺真衣子さんに、このお店についてききました。

石𣘺さん:上町菊屋はうなぎが大変人気な日本料理屋で、今年で4年目になるんですが、アイリッシュコーヒーも人気なお店です。菊屋は約300年前から営業しております。うなぎや川魚を中心とした日本料理を扱っております。成田にはもともと近くに印旛沼や利根川がございまして、うなぎをはじめとする魚ですね。あとは鯉とか。あとは佃煮にするような小魚とか、鮒とかハゼとかいろんなものが取れましたから、成田山にお参りに来るお客様に、地元で取れたものを提供しておりました。菊屋のうなぎは、国産のうなぎをじっくり白焼きしております。その煙でいぶされた美味しいうなぎに、昔ながらの秘伝のタレをのせて焼いております。食感はですね、表面はタレをのせたので、カリッパリッと。中はふわっとしております。

昔から印旛沼や利根川のうなぎで人々をもてなしていたようで、そういえば成田のマスコットキャラクターは、うなりくんですよね。(うなりくんはうなぎとジェット旅客機のハイブリッドマスコットキャラクターです)

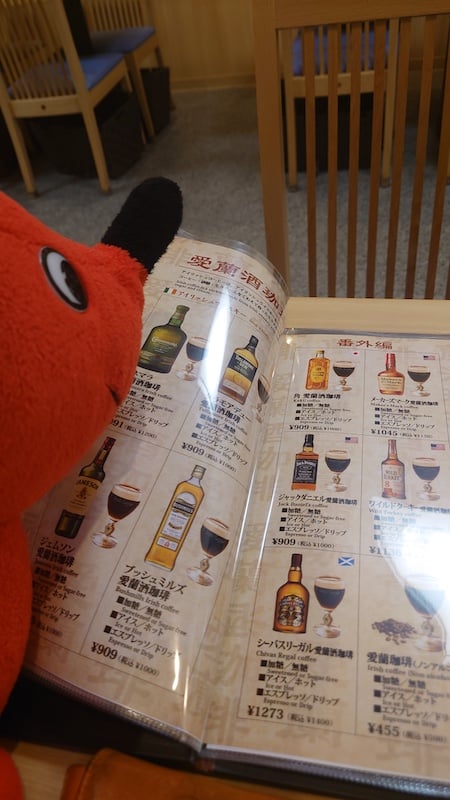

お話の中で「アイリッシュコーヒー」と言う言葉が出てきましたが、「上町菊屋」の店構えはちょっと変わっていて、参道からお店に入ると、まずはまるでアイリッシュパブのようなバーカウンターが目に飛び込んできます。そして、その奥にうなぎをいただける、日本料理店の作りになっているんですね。なぜ、そんなつくりになったのか、それにはこんな理由があったんです。

石𣘺さん:上町菊屋になにか、上町菊屋にしかない商品を作ろうということでいろいろ考えました。昔々ですね、もともとあった菊屋に外国のお客様が、冬のうんと寒い日にいらっしゃったアイルランドの方が、先代の女将にアイリッシュコーヒーを作ってほしいと。ただですね。昭和の昔にアイリッシュコーヒーって言われても、何のことだか分かんないんですよ。ただ、でも、どうにかして応えてあげたいっていう思いからレシピを聞いて、もうその辺にあるもので代用できるもので集めて作ったそうなんです。それがきっかけなんですけども、そんなね思い出話を、上町菊屋のオリジナル商品に、目玉商品にしようっていうことで、入り口にアイリッシュコーヒーのコーナーを作りました。

アイリッシュコーヒーっていうのは、お酒、カクテルの名前です。アイリッシュウイスキーをベースにしたホットカクテル。コーヒー、砂糖、生クリームを加えて温かい状態で出てくる。それを飲ませてくれって鰻屋さんで頼んじゃうってすごいエピソードですね。

外国からの観光客って真冬でも薄着という方も多いようで、すっかり体が冷えてしまったお客さんの一人からのリクエストで先代の女将が提供したのが始まりのようです。成田の冬はすごく寒いので、まずは温まってもらいたいと、と最初に先代の女将が作ったアイリッシュコーヒーは、インスタントコーヒーと、家にあった国産のウィスキーによるものでした。なんとか答えてくれた先代女将の優しさにアイルランドのお客さまは相当、満足されたそうで、その噂は海外の航空会社のスタッフなどの間で「あそこは頼むとアイリッシュコーヒーを出してくれる」と話題になり、参道にうなぎを食べにくる海外のスタッフも増えていったそうです。

そして、お店にいらしたアイルランドのお客さまへのおもてなしの心から生まれた菊屋のアイリッシュコーヒー。知る人ぞ知るこのメニューが、いよいよ表舞台に出てくることになります。

石𣘺さん:裏メニューなんですよ。なんですけども、300年ぶりの新店舗ってことなんで、じゃあ、いよいよメニューに載せようっていうことで、あの表舞台に出たっていうのが物語ですね。皆様は好んでいただいて、でも、意外とご年配の方の方がリピーター率高いです。スタッフも最初はアイリッシュコーヒーをどのようにどのタイミングでお勧めしたらいいかっていうのもずいぶんみんなであの話し合ったりしたんです。ただですね、9割以上の方がウナギを召し上がりますから、イコールウナギを召し上がる方に、アイリッシュコーヒーをお勧めします。うなぎを召し上がりながらアイリッシュコーヒー飲む方もいまして、その方たちから「うまい」っていうお言葉を頂戴して、私たちも、うなぎのお供に、アイリッシュコーヒーっていうことでお勧めしております。

今回、取材スタッフは「鰻重とアイリッシュコーヒー」をいただきました。そのマッチングには驚きました。うなぎの脂やタレの甘さなどがアイリッシュコーヒーですーっと流れる感じで爽やか。それなりにお酒も入っているんですが、夢心地のニューワールドが口の中に広がります。ちなみに本来、アイリッシュコーヒーはあたたかいカクテルですが、上町菊屋では、冷たいアイリッシュコーヒーや、未成年やお酒が苦手な方のために、ノンアルコール版もあります。そしてこのうなぎとアイリッシュコーヒーがなぜマッチしているのか、女将の石橋さんはこんなふうに説明してくださいました。そして、今日から始まっているイベントもご紹介いただきました。

石𣘺さん:うなぎとアイリッシュコーヒーって合うの?っていうのが多分皆様思われると思うんですけども、うなぎの脂が落ちた煙にいぶされて、こう、スモーキーなあの香りがする美味しい食べ物なんです。で、アイリッシュコーヒーもアイリッシュウイスキーが入っておりますから、樽の香りのですねスモーキーな香り、これ、どっちもこの共通点があるんですね。だからベストマッチの組み合わせなのかなって思いました。成田では、成田うなぎ祭りというイベントを開催します。利用したお店でスタンプをいただいて、スタンプを集めて豪華賞品が当たるという夏休み、ほぼ夏休みいっぱい使ったイベントです。たくさんスタンプを集めて、何度も応募していただけたらと思います

「成田うなぎ祭り」は今日から始まりました。期間中参加店で、1000円以上のお買い物でもらえるスタンプを集めて応募すると、合計275名に航空券や旅行券、宿泊券やお買い物券などがあたるそうです。さすが成田!期間は8月28日まで。詳しくは成田市観光協会のホームページをご覧ください。

上町菊屋 https://kamicho-kikuya.com/menu.html

成田市観光協会 https://www.nrtk.jp