2023/10/27 UP!

先週は読書の秋にぴったりな場所のご紹介でしたが、今日は、別の秋。アートな秋です。千葉県立美術館で今日から始まりました千葉県誕生150周年記念!「テオ・ヤンセン展」のご紹介です。

千葉県立美術館は、JR京葉線、千葉都市モノレール「千葉みなと駅」から歩いて10分、海の近くに立地する、千葉県ゆかりの美術作品を体系に取り扱う美術館今回ご紹介するのは、現在開催中の「テオ・ヤンセン展」です。このテオ・ヤンセンとはどんな人なのか、千葉県立美術館で開催されることになったいきさつをこの4月から館長に就任された貝塚健さんに伺っています。

実は貝塚さん、千葉県立美術館の館長としては、初めて外部から招聘された方なんです。

貝塚さん:千葉県立美術館館長のカイヅカツヨシです。千葉県の方で千葉県立美術館をより良くするための会議を外部の人間を呼んで会議をしようということ、その流れの中でたまたま縁があって、今年の4月1日にこちらの館長に着任したというのが経緯でございます。 広々としたところに平屋建ての広々としたもう屋根がすうっと水平に伸びていくようなそういう建物でそこが大変魅力的だなという印象を前々から思っていました。やや地味なところがあって、この美術館がどういう活動してるのかなって。4月に着任してみると職員 ひとりひとりよく頑張ってるんだけども、それが外から頑張ってるように見えないっていうところが、この美術館のもしかすると弱みなのかなという気がしています。私の役目というのは、もしかすると千葉にいる人たちが、気が付かない千葉の素晴らしさっていうのを目に見える形にする。 今ある千葉の素晴らしさ、千葉県立美術館の素晴らしさというのを、より積み上げて上乗せして行くっていうのが、その任期中の役目なのかなという気がしています。

貝塚館長は日本近代美術史研究で優れた実績をお持ちで、以前、旧ブリヂストン美術館であるアーティゾン美術館の特命事項担当学芸員など豊富な経験と人脈をお持ちの方。客観的に見ていた千葉県立美術館を、今度は中からよくしていこうということだそうです。その貝塚館長に、千葉県150周年記念として、「テオ・ヤンセン展」が企画された理由を伺いました。

貝塚さん:千葉県ができて150周年という記念すべき年になります。150年だからということもあると思うんですが千葉県の売りを「海」にしようという動きが県の中では(あって)。でそれから 千葉県立美術館は今まで千葉ゆかりの千葉に関係するアートというのを中心に軸に据えてきましたけど、これ少し広げたい。 で何か【核】が欲しいって言うことで一つはオランダに焦点を当てました。もともと江戸時代、佐倉藩が蘭学医を江戸から招聘して佐倉順天堂を作ったり、そういう今から200年ぐらい前からもうオランダと関係を持ってきた。 それから東京オリンピックの時に千葉県がオランダ王国のホストタウン、ホストになって、いろんな方々をお招きしたオランダと仲良くしたいなって言うことで、このテオ・ヤンセンというのはオランダ生まれで、オランダで活躍しているアーティストなんです。

千葉県立美術館で千葉県誕生150周年記念、そしてオランダとの文化交流事業として1月まで開催中の「テオ・ヤンセン展」。オランダ・ハーグ出身の世界的アーティスト、テオ・ヤンセンはどのような作品を作っている方なのでしょうか?

貝塚さん:もともとは大学で物理学を勉強した方で、(卒業して)物理学を辞めた後にアーティストになって最初は絵を描いていたらしいんですが、ある時アートとかサイエンス、アートとサイエンスを区別するんじゃなくてそれをこう融合した、どっちがどうだってことじゃなくて。 それがまさに俺の作品だっていうようなものを作り始めたんですね。だから、動物のぬいぐるみの化石のような、それは複雑な形の化石のような、そういう巨大な物体。中には10mぐらいある物体もあってきます。それが動き出すんですね。これは電気で動き出すんではなくて 風の力、あるいはちょっとした人の手の力で動き出す。その動き方が実に興味深いんですね。興味深い本当に迫力のある動き方をする。こんな大きいものがこんなにある意味で綺麗にあるいは、こんなにこう整った形で動くのか? っていうのがまあびっくりするようなものです。

テオ・ヤンセンは、デルフト工科大学で物理学を専攻したのち1990年から、プラスチックチューブや粘着テープなど身近な材料で作られた、風の力で動く「ストランドビースト」の制作を開始しました。このストランドビーストは、「オランダが直面する『海面上昇問題』解決のため、海岸を砂を巻き上げて走る、海岸線を守る生命体」という発想から生まれたそうです。いま、館長のお話にあった通りまるで生物のように関節を滑らかに動かして、砂浜を移動するんですって。不思議ですね。しかも動くエネルギーが風。話を聞いただけでも見たくなりますね?今回の展示、基本的には、美術館の中で見るものなんですが、今のところ1日だけ特別な展示をする予定があるそうなんです。どんな展示で私たちを楽しませてくれるのでしょうか?

貝塚さん:テオヤンセンの作品一点、あの美術館のすぐそばですけれども、港の浜辺に持ち出して行って、そこで自然の中で彼の作品を動かしてみたいというふうに思っています。ええと12月3日の午後、くわしくは美術館のホームページをご覧いただきたいというふうに思います。で、このテオヤンセンはオランダの実は浜辺で作品を完成させて、そこでみせたり、自分が楽しんだりっていうことをしています。さっきの本来の本当の味わい方ってのが浜辺なんですね。美術館の展示の中では ちゃんとおさまってますけれども、本当は浜辺の、だから自然の中で動いている彼の作品を見るというのが本当の彼のやり方なので、それを一回だけなんですけれども、会期中楽しんでいただきたいというふうに思っています。ぜひお越しいただきたいというふうに思います。

動く姿を砂浜で見られるチャンスは日本ではここだけとなっているようです。12月3日・日曜日に予定されています。詳しくは、千葉県立美術館のホームページをご確認ください。展示期間は来年1月21日まで、毎週月曜日は休館日です。科学と芸術の境界を感じさせないテオ・ヤンセンの世界観を、ぜひ体感してみてくださいね。

↓テオ・ヤンセンの作品については千葉県立美術館のテオ・ヤンセン展のページからご覧ください。

2023/10/20 UP!

読書の秋とよく言いますが、ちなみに読書の秋というのは夏目漱石の名作がルーツなんだそうです。その昔、韓愈という唐の文人が詠んだ漢詩の中で「秋は過ごしやすい季節だから、夜には明かりを灯して読書をするのに最適だ」という表現があって、これを夏目漱石が小説「三四郎」の中で引用したことで、秋は読書をする季節というイメージが広がったといわれています。今回は、その読書をするのに素晴らしい環境。ちょっと変わったつくりの図書館をご紹介します。

今回ご紹介するのは、木更津市のかずさアカデミアパーク南側、大な自然に囲まれた「クルックフィールズ」に、今年2月にオープンした地中図書館です。まずは広報の小林真里さんにクルックフィールズという場所について伺いました。

小林さん:(クルックフィールズって)どういう施設なの?ってよくお客様にきかれて、一次産業を中心に農や食、それからアート、自然を感じられるサステナブルファーム&パークとお客様にはご説明しています。2010年から農業から始まった場所でして、最初に有機農業を始めて、その次に鶏を飼い始めて卵の生産を始めて。そこからお客様がそういった生産現場も楽しんでいただけるような訪れられる場所に育てていくということで2019年にクルックフィールズとしてお客様をお迎えする場所をオープンいたしました。休日ですと季節のいい時は一日400人、500人ぐらいのお客様に来て頂いてまして、ここで採れたもの野菜やチーズや卵を使って楽しめるダイニングレストランですとか、宿泊施設、パン屋さんとかシフォンケーキ屋さんとか店舗も入ってます。

30ヘクタールの広さがあるこの施設を手掛けたのは、Mr.Childrenのプロデュース、自らもBank Bandのメンバーとして活動をする音楽家の小林武史さん。「農」「食」「アート」の3つのコンセプトを軸に、これからの人や社会の豊かさを提案する施設として、2019年にクルックフィールズが誕生。コロナ禍には『APバンクフェス2021』の無観客ライブもここから配信されました。農業をはじめいろいろな体験や、ここで獲れた作物からできた美味しいものを食べたり、買える施設から宿泊までさまざまな過ごし方ができるクルックフィールズの中に今年の2月16日にオープンしたのが地中図書館なんです。

小林さん:未来に続いていく場所を次世代に残していこうっていうことも、運営の目的の一つとして掲げているので、人間の歴史というか,をたどっていくときっと体を動かしてうまくいかないこととか、わからないことができた時に、雨の日に、みんなで考えて。晴れてるときはまた体動かしてこうやったらうまくいくんじゃないかっていう、そういう「体を使ったこと」と「頭を使ったこと」を繰り返して、きっとここまで発展してきたっていうふうに思っていまして、そういう場所を作ろうっていうのが最初のきっかけですね。自然の中で考えるっていうこともすごく大事な要素だと思うので、あまり、自然をぶった切って縦にそびえ立つ建物を新しく建てるっていうのは、クルックフィールズらしくないなって言うことでもう少し自然に寄り添った形で、自然の傾斜とかもうまく利用した地中図書館という形になりました。

草の丘に抱かれるように溶け込んだ建物で、コンクリートの壁も見えない、地下室とは言っても、普通のビルのとは違って、まさに地中図書館 です。すり鉢状の特徴的な地形の場所に、洞窟のように地中に横たわる図書館。クルックフィールズの中を散策していると、突然入り口があって「大地の中へ潜っていく」ような感じをうけます。

そして、一体中はどんな内装で、どんな本が置いてあるんでしょうか?

小林さん:広い図書館でただ座って本を読むっていうことじゃなくて、ほんとうに本に包まれているような 小さい小部屋があったりとか、本当に天井が低くてかがまないと入れないようなところまでこうびっしり本が詰まっていて、その中でちょっとこっそり本を読むみたいな。不思議の国のアリスみたいな、ちょっと日常とは違う空間で本の世界に没頭できるような場所になっているなぁっていう風に感じました。さまざまなジャンルの本を置いてまして子供が読める絵本から洋書、アートがたくさん置いてあるので、アートに関する洋書もあれば、デザイン関係の文字のないような絵だけの本もありますし、人文学とかSDGsに関する本とかももちろん置いてあるんですが、選書の意図としてはやっぱりクルックフィールズにある要素をより深く知ってもらえるような本は中心に置いています。

本の並べ方も、作家名とかジャンルで分けてあるのではなくて、何か繋がりがある、もしくは繋がりを想像すると楽しい本が固まって並べられていて、普段本をあまり読まない人でも本を手に取りやすくなっています。例えば、SDG‘s関連の本の隣に食に関する本。その隣には植物の本があって持続可能な生活と自然環境、生きていくうえで大切な食、生み出す植物の本、、、とインスピレーションが繋がりやすいようになっているんです。本を選んだのは、「book pick orchestra」代表の選書家・川上洋平さんで、蔵書は現在3000冊ほど。今後増やしていく計画もあるそうです。本は貸し出ししていなくて、図書館の外に持ち出すことはできませんが、広報の小林さんも、お仕事がお休みの日にここにきて本を読んだり、図鑑を見たり、うたた寝したりして過ごすことがあるそうです。いいリフレッシュになりそうですね。 そんな素晴らしい場所、人気になってきたら混まないのでしょうか?

小林さん:クルックフィールズのメンバーになっていただいた方が事前予約制で入れる施設になっています。中も決してすごく広いというわけではないので。 一日に入れる方も、現在は40名ほどに制限して、混雑している場合は少し時間を置いてから入場してもらうようなアナウンスをしたりですとか、そういったことで中の雰囲気は保てるように心がけています。 火曜日と水曜日が定休日なので、木曜日から月曜日12時から17時に入場可能なんですが、やっぱり土日とかオープンしたばかりの12時直後っていうのは、混雑しやすいので、本当に本をゆっくりお楽しみいただくっていう場合だと、平日の3時以降とかそのぐらいだとすごくゆったりとした時間を過ごしていただけるかなと思います。 宿泊の方には一般の方が帰られた5時以降ご使用いただけるので、翌朝11時まではご自由に地中図書館お入り頂いて夜の図書館もお楽しみいただけます。

クルックフィールズ内にあるタイプの違う二つの宿泊施設に泊まることもできます。宿泊された方の特典というかんじでしょうか。

そして、予約状況にもよりますが、当日券もあるそうです。自然と融合した環境の中でじっくりといろんな本たちと向き合う時間もいいかもしれませんね。クルックフィールズ地中図書館の利用にはメンバーシップ登録が必要です。営業日やそのほかの施設の利用方法などについて詳しくはクルックフィールズの公式ホームページでご確認ください。

2023/10/13 UP!

アップサイクルという言葉、ご存知でしょうか?

本来であれば、廃棄されてしまうようなものに手を加えることで価値をつけ、新しい製品へ生まれ変わらせることです。持続性や循環型が求められるようになって、今注目されているんです。リサイクルとも違って、素材をなるべくそのまま生かすことで、地球にかける負荷も減るといわれています。今日は、千葉県南東部に位置する睦沢町で、ひょんなことからできあがった、睦沢町のおいしいアップサイクルスイーツをご紹介します。

ご紹介するのは千葉県睦沢町にある「フエゴ・インターナショナル」がアップサイクルで作り出した美味しいジェラート。

「-10℃ Mutsu Boshi Gelato」

テレビでも取り上げられて話題の会社なんですが、実は、このジェラート、誕生までの過程がユニークなんです。

この名前にあるムツボシですが、この地域で栽培されたさつまいもをじっくりと寝かして糖度を高め、睦沢町の地下の天然ガスを利用しさつまいもを蒸かし、乾燥機に入れて「ほしいも」に仕上げたものです。その美味しさから、大変人気になっています。まずはその開発に至るまでのストーリーをフエゴインターナショナルの山下純市さんにお話伺いました。

山下さん:我々がメインでやってるのは地域から発生する食品ロス、そういったものをコオロギの餌にして、コオロギを育てます。まあ、このコオロギを食用だったり、家畜の飼料だったりというものに使えるように研究したりします。いろんな食品工場からですね食品残渣(ざんさ)を集めてるわけなんですけど。まあ、そういった中で睦沢の町内に睦沢郵便局がありまして、ここは今「干し芋」を作ってるわけなんですけど、この「干し芋」を作る時に発生する、残渣というかいうものをコオロギの餌にできるかもしれないよね、って話をしてたんですね。コオロギに与えるより、人間が食べた方がおいしいよねっていうようなものがあって。それで まあ、いろいろあの商品できるかなっていうので考えて企画しました。

コオロギの養殖は、フエゴ・インターナショナルが2年前に始めて、その餌として、料理や加工品を作るときなどに出る不要で捨ててしまう部分・・「食品残渣」を有効活用していたところ、郵便局が作っていた人気商品の干し芋工場から、「コオロギが食べてくれるなら」ということで「干し芋の残渣」が持ち込まれたんです。そのコオロギの餌になるはずのモノが、突然、方針転換をすることになります。

山下さん:実際、まあ、その郵便局から出てくる干し芋を加工する時の残渣って色々あるんですけど、今回我々がジェラートに使ってるのは、いわゆるその干し芋を最後、いわゆるパッケージする時に形を整えるためにカットしたようなもので、干し芋の切りカスみたいなものなんですね。 商品として出されているものと同じもので、これは 我々としてはジェラートにしたらおいしいなと思ったんですけど、実際、最初はコオロギに与えようと思ったんだけど、干し芋ッてブヨブヨしてグミみたいな感じでこのままじゃコオロギが食べれないなあ、ちょっとこれゼリーみたいにしたらコオロギが食べるかなってことで鍋で水分加えてペーストにしたんですね 。そしたらすごく美味しい匂いがしてるんですよ。

で舐めたらとてつもなくお芋の甘さがすごくあってすごい美味しいペーストなんです。 これは。 コオロギの餌じゃなくて 食品として使ったほうが、なんか美味しいものができるんじゃないかなっていうがきっかけです。

睦沢町の郵便局が作っている干し芋の残渣から美味しい干し芋ペーストを作り出すことを始めたフエゴ・インターナショナルですが、今日のお話はジェラートです。この話がどうやってジェラートに結びついていくのでしょうか?

スタジオではそのジェラート、いただくことができました!

ひょんなことから生まれたお芋のジェラートが大ヒットしましたが、山下さん、睦沢町への想いを語ってくれました。

山下さん: どっちかというと、外房よりなんでしょうかね、人口7000人もいない小さな町なんですね。千葉県の中でもなかなか睦沢どこだっけ? って言われるようなところなんですけど。僕はまだここに移住してきて2年半ぐらいなんですが、なんかもっともっと睦沢のことをいろんな人に知ってもらいたいなという気持ちはすごくあって、その中で僕たちが何ができるのかというのが今後の課題だったりするし、いろいろワクワクすることもある。 これからですね、千葉大学さんと一緒に干し芋を作る時の残渣を使ってクラフトビールを作ろうということになりまして、今年の発売無理なんですけど、これからそのクラフトビールの開発と一緒にやっているので、まあ今後ビールが遠くない未来に世の中に誕生すると思います。

実は、山下さん、最近は「紅はるか」をご自身でも作り出したそうです。それを郵便局に出荷して、その芋で干し芋ができて、その残渣が自分達のところに帰ってきて、それを原料にジェラートができるというサイクルが始まるようです。

「-10℃ Mutsu Boshi Gelato」は、睦沢町のふるさと納税の返礼品になっています。購入はフエゴインターナショナルのECサイトからのお取り寄せや、睦沢町の道の駅「むつざわ つどいの郷」、長柄町の「ながら太陽ファーム」でも販売されています。そして以前、この番組でご紹介した千葉大学の萩原学教授、覚えていますか?千葉大学で学生とともにクラフトビールを作るプロジェクトに取り組まれている方なんですが、この萩原教授と山下さんが今、干し芋のあまーいペーストをベースにビールをつくってしまおうというチャレンジを始めようとしています。こちらも楽しみですね。ジェラートを食べてみたい方だけでなく、アップサイクルや地域貢献に興味を持たれた方、ぜひチェックしてくださいね。

購入などの情報は

-10℃ Mutsu Boshi Gelato

もしくは

「睦沢町 干し芋 ジェラート」

で検索してみてください。

睦沢町にある

道の駅 むつざわ

でも販売しています。

2023/10/6 UP!

今回は、「老舗」がテーマです。一般的に、老舗というのは、何代にもわたって、同じ商売を続けてきた伝統的かつ格式の高いお店のことをさします。長く続けることでお客さんや取引先の人から信用を得ているお店や企業ともいえますね。千葉にもたくさんあります。

今回は、美味しい水の里にある老舗をご紹介しようと思います。お好きな方も多いとおもいます。お酒(日本酒)です。

ご紹介するのは、君津市の久留里にある吉崎酒蔵です。お酒を造るのには「いい水」が大切です。久留里の水は平成20年6月に、千葉県下では唯一「平成の名水百選」に選ばれています。古くからこの地に伝わる「上総掘り」という方法で、地下400メートル以上のところまで井戸を掘り、そこから湧き出る水を使ってお酒を作っています。その井戸からは今でもコンコンと水が湧き出ています。吉崎酒造は千葉県内で最も古いまさに老舗の酒蔵。 その歴史について、当主の吉﨑明夫さんにお話を伺いました。

吉﨑さん:寛永年間創業で大体400年ぐらいで私で17代目になります。江戸時代に越前、福井の方からこちらに移動してきたということで、屋号が越前屋といいます。メインの商標が吉に寿と書きまして「吉壽」という商標こちらが昔からある商標で、それであの「吉壽発泡清酒」「吉壽スパークリング」というのもあります。あと大吟醸ブームの後、大吟醸作るようになりまして、それをあの月に華、中華の華で「月華」っていう名前で大吟醸出してます。うちの場合は、あの蔵自体も明治時代の蔵をそのまま使ってますし、道具とかも古いもので使えるものを使って、あとこう運んだりだとかそういった重労働部分を機械化して行くみたいな。そういった形での変化はあると思います。

なぜ福井から当時の上総国久留里にきたのかはわからないんですが、江戸時代からここでお酒を作り、近くを流れる小櫃川を使って、船で木更津、そして江戸へ運んでいました。東京湾でも海の交通・舟運が発達して、久留里周辺でもお酒造りが盛んになっていったんですね。

さて、コロナ禍では、宴会や祭り、大人数でお酒を飲むことや、イベントでの振る舞い酒もできなくなってしまい、お酒をみんなで楽しむ文化が無くなってしまうかもと吉﨑さんは心配されたそうです。もちろん経営的にも厳しかったでしょう。でも最近、地元、そして久留里線を擁するJR東日本の協力もあり、少しずつイベントも復活し始めました。

吉﨑さん:コロナ以前は毎年3月1週目に新酒祭りと言って、久留里は水がいいということで酒蔵も多いので、五軒の酒蔵で新酒を持ち寄ってでそれで新酒祭りというイベントをやってまして、この春から復活しまして、その時にあのJR(東日本)さんの方で、「駅からハイク」という駅からハイキングしようというイベントがありまして、それと一緒にやらせていただいて、その駅からハイクのお客さんも含めて各蔵、各試飲ポイントを回りながら新酒種を味わっていただくというイベントを今年からまた再開させていただきました。800用意してたおちょこ全然足りなくて追加追加で1000まで用意したんですけど、 途中からもう配るの諦めたというような、そういう状況、嬉しい悲鳴でしたね。

JR久留里線・久留里駅の駅舎の中にこの地域のお酒の瓶の展示もありますし、駅を出てすぐ右側には、昨年10月「生きた水 久留里 酒ミュージアム」がオープンし、吉崎酒造をはじめ、君津市、富津市にあるかずさの8つの酒蔵蔵元のお酒の試飲が有料にて楽しめるようになりました。ですから普段から久留里に行けば美味しいお酒が味わえるし、まず、ミュージアムで試飲して、自分の好みの蔵に行けるので、いいですよね。

久留里の自慢はなんといってもその「水」 。JR久留里駅前にもこんこんと湧き出るいわゆる自噴井戸がありますし、この地域には多くの上総掘りによって掘られた井戸がたくさんあります。飲み水として使えるものを中心にその数、200ほど。地下600メートルから湧き出る水をくみに、遠くからやってくる方もいるほどです。吉崎酒造さんではその水を使って<名水百選 久留里の町の地サイダー>を造っていらっしゃいます。

久留里の上質な水を使って400年以上前から日本酒を作り続けている吉崎酒造。こちらでは、ネットでの販売を中心に人気となっているお酒があります。その名も「ふしぎな竹酒」。いったい何が不思議なんでしょうか?

山﨑さん:本当の竹に詰めた、竹の節と節のあいだにお酒を詰めた、お酒も販売してまして、それについては、その召し上がる日に合わせて予約注文という形で竹に詰めてますので、そういった変わったお酒についてネット販売の方が売れますね。どうやって詰めたか分からないように詰めてまして、召し上がる時に節に穴を開けていただいて、自分で。それで酒器に注いで頂くという形なので、どこでどうやって詰めたんだろうっていうのが、そのふしぎな竹酒の不思議の部分なんですけど、宴会とかのその話題作りにいいかなと思うんですけれど。樽酒が木の香りを楽しむように、竹の爽やかな香りを、香り付けしたお酒を召し上がっていただくという形ですね。意外と年齢関係のお祝いの時、購入にネットで見たからって言って購入に来てくださる方多いですね。あとお正月ですか。

こちらは青い竹に詰めたものと、表面をちょっと炙ったような感じに仕上げた趣のある竹に詰めたものの2種類があり、どちらも、缶詰のように穴を開けてお酒を注ぐというもの。日付指定で申し込むので、還暦や古希、米寿などのお祝い事やおめでたいお正月、お祝い事などに使いたいということでネット販売が好調なんですって。少しずつではあるけどコロナ禍以前のように戻っているのを実感しながら、吉崎さ ん感謝の言葉を話されています。

吉﨑さん:このエリアが酒処だっていうことを知っていただくだけでも、我々にとってはそれを知っていただくだけでも嬉しいことですし。またJRさんもね、その後地元、久留里の夏祭りの時に角打ち例車走らせてくださいましたし、また10月には君津の駅の近くで君津の酒祭りというイベントございますし。あと10月下旬にある久留里の久留里城祭りっていう城祭り。 その時にもJRさんが角打ち列車走らせてくださるということで、それを知っていただければありがたいなと思います。コロナ以前だったら四合瓶とか一升瓶とか、そういったのメインに詰めてたんですけど、最近はあの300mmとか180mmとか小瓶2本とか3本で持って行けるように、袋に最初からセット組んで置いてあります。 袋に入れとくとこれいただくってそのまま持ってくださる方も多いので、そういう意味ではあのありがたいですね。本当はもう 大きい瓶がバンバン売れたほうがありがたいんですけど。(笑)

お話にもありましたが10月13日には君津のハミルトンホテルKAZUSAで「第6回 きみつの地酒祭り」が行われます。実は、君津市は、首都圏(1都7県)の市町村で最も多くの日本酒の酒蔵があり、酒造りが盛んなことから、「きみつの地酒で乾杯を推進する条例」を施行しています。

4年振り、6回目を迎える今回は、吉崎酒造をはじめ市内の6蔵と富津市の2蔵の「かずさ八蔵」に加え、今年は、はちみつのお酒、ミードをつくっている「はちみつ工房」も仲間入りしての開催。きみつの地酒を存分に楽しめるきみつの地酒まつり。詳しくは公式サイトで確認ください。番組ブログにリンクを掲載しておきます。駅を降りたらぜひ「生きた水久留里 酒ミュージアム」も覗いてみてくださいね!

2023/9/29 UP!

素潜り漁師の挑戦「フーテンコーヒー」

暑い夏が終わり、ホットコーヒーがより美味しく感じられるようになりましたね。 千葉県内にもたくさんの素敵なコーヒー屋さんがありますが、今日はちょっと変わった2足の草鞋のコーヒー屋さんをご紹介したいと思います。

今回ご紹介するのは、主に館山市で営業されているフーテンコーヒーという屋台式のお店。ご主人は28歳とお若いんですが、房総半島南端で代々続く素潜り漁の家で育った彼がコーヒー店をやられるまではとっても目まぐるしいんです。店主の海老原直人さんにまずはお店を開くまでのいきさつをお聞きしました。

海老原さん:本当にずっと千葉の、あのマックスコーヒーというのがあるんですけど、あの甘いあれしか知らなかったんですけど。まあ21歳ぐらいですね、ちょっと格好付けてコーヒーブラックでスターバックスで覚え始めちゃった時からだんだん好きになったような感じです。それでコーヒー屋の雰囲気が大好きになってしまって、それでいつしか憧れを抱くようになって。卒業して資金調達のためにもあわびの漁師をやり始め、そこからコーヒー栽培をやりに石垣島に渡って、そこの最中に コロナになって。今、館山に帰って何かやろうっていうタイミングで、軽トラに屋台乗せてフーテンコーヒー始めた段階ですね。

MAXコーヒーからコーヒー人生が始まった海老原さん、お話にちょっと補足しますと、大学に行かれた時は神奈川県の湘南方面に住んでいて、そこで海辺とかシチュエーションがいいカフェにいくのにハマり、コーヒーを勉強に。それもまずは豆からと、石垣島でコーヒー豆の栽培のお手伝いして、東京ではバリスタの専門学校に通ってと準備をしてきていたそうです。最初はなかなか長い時間潜れず苦労したものの、すぐに高級アワビをどんどん水揚げできるようになったそうです。でも目指したのは、コーヒーショップを開くこと。現在は、軽トラックのキッチンカーで営業をされているんですが、このシチュエーションが海老原さんの2足の草鞋を支えているんです。

海老原さん:私がコーヒー屋さん出店しているのが、あの「伊戸だいぼ工房」というちょっと飲食店とダイビングセンターが併設しているような場所なんですけど。ま、そこはもう観光地で、すごい人がいっぱい来る、ところの目の前が私の漁業権設定されてる海で、朝8時ぐらいから10時半11時ぐらいまで潜って、そのままシャワー浴びて、そのまま13時前からコーヒー屋さんを夕暮れまでやるような感じです。まあ切り替えは楽しいですね。頭の中追っつかない時あるんですけど。 あのすべて一応スペシャルティーコーヒーと言ってハイグレードの物を極力使うようにしていまして。で、そのちょっとニッチな話になるんですけど、その精製方法ですね。コーヒー豆の精製方法がいくつかあるんですけど、そのうちの一個のナチュラル製法という果実味だったりとか、コーヒー本来の味が出やすいようなタイプをセレクトするように、いつも心がけてます。で、自分で焙煎機で焙煎して豆を使っているような感じです。資金を調達しながらこだわった美味しいコーヒーを出したい。・・・と海老原さんは綿密な計画をたて、それを濃厚な時間で実施しているんですね。大変な甲斐あって順調に売り上げも伸びているフーテンコーヒー。どんな味か興味ありますよね。

スタジオでこの日に合わせてベストなタイミングで焙煎していただいたコーヒーを楽しみました。

素潜り漁師としてアワビや伊勢海老などをとりながら、コーヒー屋台でこだわりのコーヒーを提供している海老原直人さん。館山でお店を開いているのにはこんな想いがあったんです。

海老原さん:漁業をやっていると言うのもあるんですけど、まあ、だいたい漁師は年が近くても50歳で一番高齢だと80歳とか本当に年が上の人ばっかりなんですけど、まあどこの地方でも言えるんですけど、若者離れが深刻化していく中で、その私が出店しているところはほんと観光客の方が多かったりとか、それを目当てに地元の若者が面白半分で来てくれたりとかする中に漁師さんがいたりすると、そこでコミュニケーションとれたりとか。意外とそれ話してると母校が一緒だったりするような。なんでもないような場所なんですけど、そういうコミュニケーション取れる場所としてやってるような感じですね。どこから来たんですかっていうのを聴くのとか、今日何しに来たんですかっていうのを聞くのをすごいこっちも意識していて。で、横におじいちゃん、おばあちゃんがいたらそれ聞いてるんで、そのおじいちゃん、おばあちゃんも反応してきたりとかするような、なんかそういう仕掛け作ったりするのも、そうです、コーヒー以外に考えてる感じですね。

軽トラックのキッチンカーのカウンター横にアワビの貝殻を置いておいて珈琲を買いに来るお客さんに「これが僕のとったアワビの貝殻です」って見せることで会話を引き出したりもしています。座れるスペースもあるので、そこで地元の方と観光客の方が話し込まれる、なんてことも度々あるそうです。そしてお店の名前「フーテンコーヒー」にはこんな思いがこもっていました。

海老原さん:フーテンコーヒーのフーテンは男はつらいよの寅さんですね。たまたま私の父親が大好きで、でそのいつかずっと心の中に寅さんがずっといるような変な少年だったんですけど、それが大人になってもずっと。寅さん寅さんというふうに考えて。なんかあったら寅さん見るようにして。それでその寅さんの映画の世界観が今の時代すごい必要なんじゃないかなって。無意識に思っていて、もうわたしなんてスマホで育った世代なんで、それいうのと比べても、やっぱ地方ってコミュニケーションがどんどん取れてない場所になってくるなあっていうのがあって。そういう意味でもコーヒー屋さんていうのをやってるんですけど、そことこうフーテンの寅さんがリンクして。 人情味のあるようなコーヒー屋さんを目指したいなという意味で、フーテンという名前をつけたのがあります。

素潜り漁師とスペシャリティコーヒーの2足の草鞋で館山に新たなコミュニティを生み出し、地域のコミュニケーションを広げる海老原さんの「フーテンコーヒー」、普段は館山の伊戸漁港近くで営業することが多いそうですが、四国や九州に出張販売にいくこともあるそうです。訪れる前にフーテンコーヒーのスケジュールを確認してからぜひお出かけください。

2023/9/22 UP!

スポーツの秋。さまざまなスポーツが盛り上がっていますが、特に、今はラグビーワールドカップがフランスで開催されていることもあり、ラグビーが大変注目を集めています。

2019年、日本開催のワールドカップで「ONE TEAM」のスローガンのもと初の決勝トーナメント進出!その魅力にはまった人も多いんじゃないでしょうか?

ラグビーが盛り上がっているということで、今回は、昨シーズン、国内ラグビーの新リーグ「リーグワン」を制した「クボタスピアーズ船橋東京ベイ」をご紹介します。まず「リーグワン」とは正式名称を「ジャパン・ラグビー・リーグワン」といって、2022年1月開幕。15人制の社会人チームの競技会で今年12月開幕の2023−2024シーズンの参加チームは23チーム。チームの強さによりDivision1から3までのカテゴリーに分かれ、 「クボタスピアーズ」はディビジョン1に所属する12チームのうちの1つです。

国内首位の農機メーカーとして有名な株式会社クボタのチームで、JR京葉線の二俣新町駅近くにある「クボタ京葉工場」に練習場が併設されているんです。

今回は、キャプテンの立川理道さんにお話を聞いています。まずは、昨シーズン優勝の感想と12月に開幕するシーズンに向けた抱負を伺いました。

立川選手:クボタスピアーズ船橋トーキョーベイキャプテンの立川理道です。主に船橋、江戸川、成田市原などで活動しているラグビーチームです。 ここ数年は力をつけてきて優勝を狙えるチームになってきた中で今回優勝できたというのはすごくうれしく思います。もうキャプテンになって七年目でしたね。はい。優勝した瞬間はほんと勝ったなーみたいなほっとしたって感情の方が強いかもしれないですね。 わ、勝っちゃったみたいな感じの方が強かったかもしれない。 チームとしてもそうですし、僕個人としてもそうですけど、初めてまあ優勝して次迎えるシーズンっていうのはまた違った心境になっていくとは思うんですけども、前回チャンピオンだからって言うところはもうあの一回忘れてですね。もう一度チャンピオン取りに行くっていう気持ちを持ってやらなければ、なかなか次に勝つことができないと思うので、そういうところもメンタルスポーツの一つだと思いますし、トロフィーを取りに行く気持ちを持って、シーズンを通して戦っていきたいなと思います。

優勝してもおごらず、リセットして常にチャレンジャー精神で。初優勝ということは 追いかけられる立場は初めて。ぜひ連覇を期待したいですよね。クボタスピアーズの試合の観客席にはある特徴があるんです。オレンジ色なんです。椅子じゃなくて、お客さんが。サッカーなどではおなじみですが、ラグビーでは珍しいことだそうで、応援してくださっているファンをオレンジアーミーと呼んでいます。

立川選手:オレンジアーミーというのは、クボタスピアーズを応援してくれてるファンの人たちのことを言うんですけども、選手もそうですし、選手の家族だったり、会社の従業員の人たちも含めてオレンジアーミーっていうことをまあみんなの中で定義づけてはいます。会社のもちろん貢献もすごく大きいんですけども、数年前から試合会場でTシャツだったりとか、ベースボールシャツ、オレンジのベースボールシャツを配布して敵チーム関係なく敵のファンも取り込んでしまえって感じでどんどん配ってですね。で、会場オレンジ色に染めてくれたっていうのがあります。年を重ねるごとに応援してくれている人たちも増えていくし、結果も良くなっていくしっていうところで 決勝戦の時は、まあ新国立競技場でもう半分以上ですかね。オレンジのものを身につけてもらって、僕ら選手っていうのはすごく力になりましたし、対戦地方のパナソニックの選手たちに聞くと、やっぱりすごくオレンジの数に圧倒されたっていうことも言っていたので、まあすごく相手にとっては脅威になったのかなというふうに思います。

親会社であるクボタのイメージカラーであるブルーグリーン系のユニフォームのイメージがある方も多いかと思いますが、最近、ファーストユニフォームはオレンジからさらに刺激的な「蛍光オレンジ」になっています。

クボタスピアーズ船橋・東京ベイの広報、岩爪さんの話によりますと、このオレンジはクボタの農機具、トラクターなどに採用されているオレンジからきていて、会社からのバックアップで、試合会場でオレンジ色のシャツなどを配布。クボタスピアーズのファンは「オレンジアーミー」と呼ばれ、会場をあの目立つオレンジ色に染め上げて応援して いるんです。そんな効果もあり、昨シーズン見事に日本一という初タイトルを獲得したんですが、その一方でまだまだラグビーは知られていないという想いもあり、地域でのさまざまな活動もしています。

地域との連携。いったいどんなことをされているんでしょうか?

立川選手:地域との繋がりっていうのはすごく大事にしていて、船橋市だったりとか、江戸川区の小学校なんかに行ってタグラグビーをして、ラグビーを知ってもらったりするっていう交流もたくさんやっていますし、 ビーチクリーンって言って、地域の方々と一緒にゴミを拾って街をきれいにしたりとかっていうような、あの地域の方々と一緒の活動っていうのを増やすことで、チームを知ってもらったりとか。なんかラグビーの価値だったりとか、そういうところこうラグビー知ってもらえるきっかけづくりをして。で会場で応援してもらえるっていう流れになれば一番嬉しいかなというふうに思っています。初めてラグビー選手を見る子もいますし、ラグビーボールを見る子、ラグビーのプレーを見る子もいるんですけども。でもやっぱり何かこうデモでパスだったり、キックしたり、一緒にラグビータグラグビーですけど、タグラグビーをやった後っていうのはすごく反応はいいですし、あの教えに来てくださいとかラグビーの試合見に行きますっていう声をいただくのですごくそれは有意義な時間になってるのかなというふうに思います。

一流の選手からラグビーを教わったり、一緒にプレイするって子どもたちにとっては貴重な体験。何せ日本一の選手が先生ですからね。ちなみにタグラグビーっていうのは、ボールを前に運んでいってゴールするのはラグビーと一緒だけど、危険度が高いタックルのかわりに、腰の左右につけている「タグ」というヒモのようなものをディフェンス側がとる。攻撃側は相手プレイヤーにこのタグを取られたら誰かにパスしないといけないという、子供や初心者が楽しめる競技でこれを体験してまずチームワークの大切さとかラグビーの魅力に触れることができるんです。

クボタスピアーズでは、船橋市、市原市、成田市、東京都江戸川区などたくさんの地域と連携協定を結んでいて、たとえば成田市では、田植え前の田んぼでどろんこラグビーを楽しみました。立川選手も参加、泥に足を取られて、鼻耳口目全部に泥が入って大変でしたが、大盛り上がりだったそうです。また、子供食堂への食材提供や選手が子供たちと食事をする交流をしています。一緒にご飯を食べたお兄さんの試合をみたら盛り上がるし、距離感がグッと近くなりますよね。

地元の皆さんとの交流を大事にしていくことで、応援してもらえて、自分たちのパワーの源になる。いいサイクルになっていますね・

ところで、今はワールドカップフランス大会の真っ只中。日本チームも頑張っいますが、立川選手は元日本代表選手2015年のワールドカップでは南アフリカとの試合で活躍されました。そんな、立川選手に、今行われているラグビーワールドカップフランス大会の日本勢の試合の見どころを伺いました。

立川選手:日本人のそのスキルの高さっていうんですかね。パスだったり、キックだったり、基本的なプレーの精度の高さというのは世界でもトップクラスだと思いますし、あとはもう80分間、動き続ける運動量なんかっていうのも、 本当に世界のトップクラスだと思うので、そういうところで体格で劣っていても勝っていける要素なのかなというふうに思いますね。あとはなんかそのフィジカルとかも逃げずにしっかりと鍛え上げて戦うので、そういうところをある程度5分で戦えれば、さっき言ったそのスキルだったりとか戦術で一気に工夫で勝っていけるんじゃないのかなというふうに思います。

今フランスで戦っている日本代表「ブレイブ・ブロッサムズ」にはクボタスピアーズ船橋・東京ベイから、フランカーのピーター・“ラピース”・ラブスカフニ選手とロックのヘル・ウヴェ選手が参加しています。活躍を期待したいですね。ラグビーワールドカップ フランス大会は10月28日が決勝。これが終わると日本ではいよいよリーグワンの2023−2024のシーズンが始まります。

12月9日土曜日の開幕戦でクボタスピアーズ船橋・東京ベイは秩父宮ラグビー場に東京サントリーサンゴリアスを迎えます。その前に、プロ野球でいうオープン戦、プレシーズンマッチが10月からスタート。初戦は、10月14日土曜日午後1時から横浜キャノンイーグルスをクボタ船橋グラウンドに迎えて行われます。入場料は無料。そのほか11月11日、市原市ラグビーフェスティバルとして市原市のゼットエーオリプリスタジアムでの試合などが予定されていて、詳細は決定次第公式ホームページにアップされていきます。

千葉県には他にも 浦安市に拠点をおく浦安D-Rocks、東葛エリアに拠点をおくNECグリーンロケッツ東葛もあって、こちらはトップカテゴリー昇格を目指すディビジョン2の開幕戦でこの2チームが当たる千葉ダービーとなるので、こちらも ぜひ注目、応援してください!(ちなみにDJ KOUSAKUはNECグリーンロケッツのスタジアムDJを務めているそうです)

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

https://www.kubota-spears.com/

ジャパン ラグビー リーグワン

2023/9/15 UP!

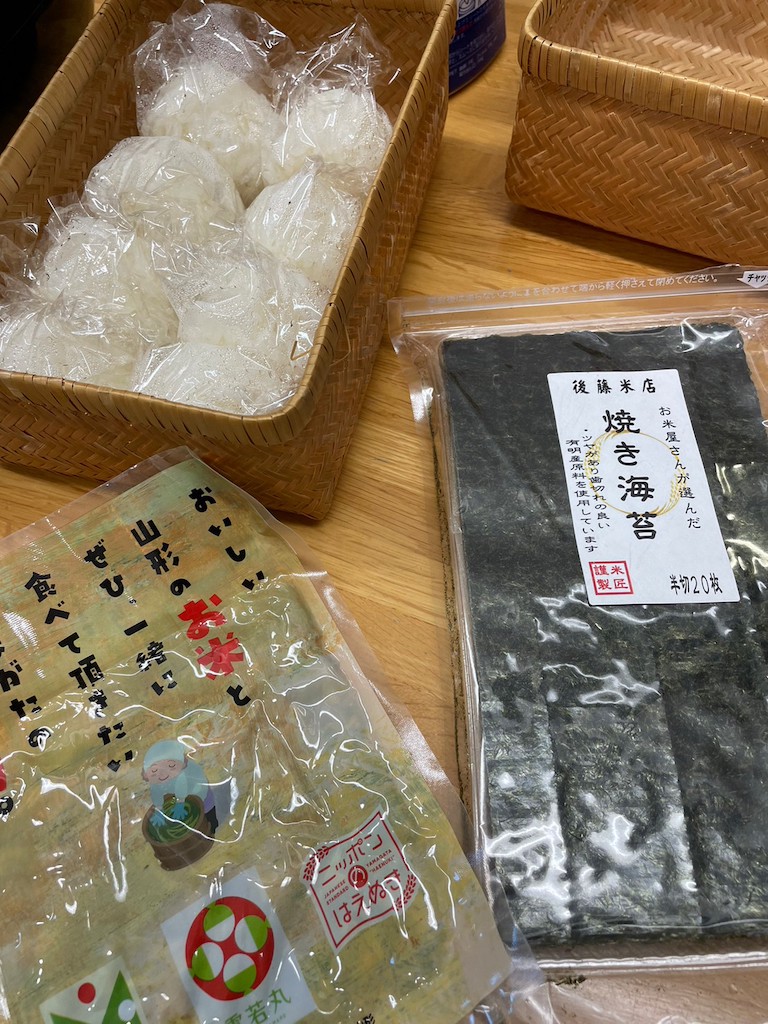

新米が美味しい季節になりましたね。千葉県は8月中旬から新米をお届けできる東日本一の早場米の産地!もう今年の新米食べていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?今日は、そんな千葉の美味しいお米、そして、13年かけて開発され令和2年にデビューした千葉のお米・「粒すけ」の美味しい食べ方などを、お米マイスターの方に伺います。

今、新米が次々と出てきていますが、お米ってなかなか食べ比べするチャンスも少ないですから、種類や味の違いがわからないという方が多いんだそうです。そこで、常日頃いただくお米、せっかくだからもっと楽しみたい!という方に、適切なアドバイスをしてくれる強力な助っ人がいるんです。その名も「お米マイスター」。今回は柏市にあります「後藤米店」のご主人・後藤惠治さんと奥様の憲子さん・・揃って「お米マイスター」でいらっしゃるお二人にお話を伺いました。 まずは千葉のお米事情についてお話聞いています。

後藤さん:柏市にあります。後藤米店五つ星お米マイスター後藤けいじと申します。これ、日米連(一般社団法人日本米穀商連合会)という組合がありまして、こちらの方で認定している資格になります。知識を持っている者と思って考えていただいていいと思います。千葉県のお米ほぼ5割がコシヒカリというお米が作られてるんですね。そのほかにも、千葉県オリジナル品種であります「ふさおとめ」「ふさこがね」、そして最近デビューしました「粒すけ」この3種類が千葉県オリジナル品種。コシヒカリなんですけれども「長狭米」「多古米」あとは長生郡の「長生き米」というのもあります。地域、地域によって特徴が結構違うので、まあ同じコシヒカリなんですけれども、食べ比べていただけると意外とその食感の違いですとか、甘味の出方の違いなんかもうわかっていただけるかなと思いますね。バラエティ豊富ですね。あの場所によってもコシヒカリ、隣の町のコシヒカリと、自分の町のコシヒカリの味は違うよ。 っていうぐらい味の差が出ると思います。

「ふさおとめ」の収穫が最も早く始まり、8月中旬には「ふさこがね」、8月下旬から「粒すけ」と「コシヒカリ」の収穫が始まります。千葉のお米として新しく仲間入りした「粒すけ」の味の特徴、お米マイスターの後藤さんは、こう話されています。

後藤さん:粒すけという名前も可愛いらしいんですけれども、はい、このお米が2020年のデビューになりますね。これ、千葉県が13年間かけて開発しました。これ大粒・・その名前のとおり大粒でですね、食べ応えのある食べた時の弾力感というのもあるんですね。男性の方、あと食べ盛りのお子様にも特にオススメしたいお米であります。で、どんなお料理でも合わせやすいので、まあコシヒカリだけではなくてですね、こうまたちょっと違った感じで粒すけを召し上がっていただけるといいかなと思います。で、粒が大きいがゆえにおにぎりにした時でも、空気をある程度含んでくれるふわっとした雰囲気で握れるので、硬さが出てこないっていうのがありますかね。軽い感じでおにぎり、お弁当召し上がっていただけると思います。

この番組でも以前、「粒すけ」の開発秘話をご紹介しましたが、開発したのは香取市にある千葉県農林総合研究センター。倒れにくく育てやすい、ということと、米の粒がコシヒカリよりも10%ほど大きいという特徴があったよね。 大粒ならではの美味しさ、楽しみ方があるんですね。

新しいお米が開発されていく反面、日本全体ではお米の消費量が、食の西洋化に伴って下がってきているという状況もあります。美味しいお米をもっと知って貰いたい、と、後藤米店さんが行っているさまざまなアプローチをご紹介します。

奥様の後藤憲子さんにお話伺いました。

後藤憲子さん:三ツ星お米マイスターでごはんソムリエの後藤憲子です。楽しく選ぶっていうよりはもうこれだよねっていう決まった銘柄だったのを、全国のお米をもっと増やしたらっていう話から増やして行き、今40数種ほど全国銘柄米を取り扱っております。 道を歩くお客様に足をとめていただくために、実演デモンストレーションみたいなことを始めました。土鍋でご飯を炊いたりとか米粉パンを焼いたりとかもちろん試食も出して気にとめて頂いて美味しいね。楽しいねって思ってもらえるような行動からスタートしました。もう本当に美味しいから、もうちょっと食べてみたいな、そんな気分でした。炊飯の仕方も、この方がいいよねっていうことがありますので、ぜひその辺をお伝えしながら疑問があれば、ぜひ米屋にぶつけていただいて、私たちでできることがあれば、どんどんお答えしたいなと思ってます。

後藤米店の「土鍋ご飯の炊き方」の資料によると

①ひと混ぜして水を捨てて、

②10回から13回円を描くようにかきまぜて水を入れて捨てて

③もう1回水を入れて1混ぜで捨てる、、

(軽く触って)と本当にさらっとしているんですよね。あまり研ぎすぎるとお米の旨味が流れ出してしまうので優しく洗う程度がいいそうです。美味しく炊くコツなんかも、店頭でも気軽に聞いてほしいとおっしゃってます。他にも米粉を主原料とした米粉パンの教室や、「手ちぎり米粉パン」「五つ星お米マイスターが選ぶ銘柄米たべくらべ」(「土鍋ごはん」)などのランチ付き講座を開催して、美味しいお米の世界を案内していらっしゃいます。最後に、ご主人に、お米屋さんとお客さん、農家さんとの関係について伺いました。

後藤さん:実際、その産地に行って生産者の方にご苦労ですとか、特定の品種を作る難しさですとかっていうお話を直接聞いて、それを買っていただいたお客様に説明をするということをしてるんですね。そうすると召し上がったお客様からまだのお米美味しかったよってその声を。 生産者の方に届けてあげたい。で、実際お電話だったり、直接会いに行ったりだったりするんですけれども、お客様からこういう評価を頂きましたよっていうことをお伝えすると、それを作った方のモチベーションがすごく上がるらしいんですね。やっぱりその自分のお米が評価された。売ってる私たちも、お客様からおいしかったよって言っていただけると、売った側としてもすごくそれが嬉しくてですね、この感動、その作った方にお届けしたいというところでうまく生産地と消費者の皆様の橋渡しができたらいいな、もうそれも米屋の仕事の一つなのかなって最近思うようになってきてます。

スタジオでは、粒すけを炊いて塩結びにして食しました。

粒すけは県内のスーパーやお米屋さんなどで購入することができるほか、もちろん、後藤米店さんでもご用意しています。精米済みでチーバくんのパッケージに入っているものと、多古町で作られた粒すけの玄米で、こちらはその場で精米してくれます。ちなみに、お米は精米したてが美味しいので1キロ、2キロとこまめにお米屋さんで精米してもらって、あれこれ食べてみるのもいいですね。「お米の話だとついお客さんと話し込んでしまう」とおっしゃる後藤米店さんをこの機会に尋ねてみてはいかがでしょうか?

2023/9/8 UP!

今回は、「いすみの星空」に魅せられて移住。星空の観察方法や、上手に写真を撮る方法のレクチャーをされている写真家の方の活動を ご紹介したいと思います。千葉県の外房に位置するいすみ市は東と南に海があり、周囲に高い山もないため、年間を通して広い夜空に満天の星を楽しめる場所です。今回は、「いすみ星空学校」を主宰している、星空写真家の草原学さんにお話を伺っています。まずは、草原さんと星空との出会い、そしていすみで活動を始められた経緯を伺いました。

草原さん:昔、登山をやっておりまして、北アルプスの燕(つばくろ)岳に登った時の頂上で見た天の川を見て写真に収めたいと思いまして、星空の写真を始めました。もともといすみ市に移住をしようと思っていて、家を探しながら風景の写真も撮りながらしていたところを、いすみ市役所で地域おこし協力隊の募集があり、写真を撮ることによって地域おこしをしたい。もちろん、その星空であったりいすみ鉄道であったり、蛍というフォトジェニックの素材がたくさんあるので、これを広めていきたいと言うふうにお話ししました。わりと行政の方は、ある程度その硬いというかね、そういうイメージが強かったんですけれども、理解していただくのは割と早かったと思います。真剣に聞いてくれて、一緒になって活動していただきました。

地域おこし協力隊にはミッションが決まっているものとそうでないパターンがあるようでして、草原さんの場合は、いすみ市の魅力発信を、草原さんの人脈を生かし「映える」写真で、と、ご自身から行政のかたに提案して認められたんです。まずは こんな活動からスタートしました。

草原さん:最初からですね、もう写真に特化したので。一番最初は、いすみ鉄道と都内の出版社と協力して、ウェブサイトでSNS発信している会社と一緒にイベントを行ないました。そのページインプレッションが100万プレビューあったということで。まあ、星空もツアーをまず行いまして。旅行会社さんだったり、望遠鏡メーカーさんのご協力いただいてやりました。最初は「星空×ヨガ」「星空×写真」ということで、望遠鏡メーカーさんだったり、ツアー会社さんのご提案をいただきながら一緒にツアーを造成していったという感じですかね。(実は当日曇っていてあの外にはでなかったですけども)そういうアイデアをいただきながらやりました。いすみでやってよかったというよりも、いすみでなくてはできなかったと思っています。

草原さんが撮影した「いすみの夜空」

主宰されている「いすみ星空学校」では年に数回、無料で開催される大人気のイベントがあるそうです。いったいどんなイベントなんでしょう。

草原さん:いすみ市星空観望会です。二ヶ月に一度定期的に行っております。こちらはどなたでもご参加自由で観望会をやってる時間であれば、入退場自由、参加費無料と言うことで市の施設を借りてやっております望遠鏡を使ってその時の旬な天体をお見せするような形になっています。子供さんの反応は生の星というか、望遠鏡を使ってみることがあまり経験がないので、非常に喜ばれております。年齢関係なくお年寄りまで、かなり長い時間見ていらっしゃる方多いですね。天体クラブっていうのはどこの学校にもあったんですけど、今は天体クラブっていうのがほぼないので、望遠鏡も学校に置いてある所が珍しいんじゃないかと思うんですね。子供の頃って、夜に外に出るとワクワクするじゃないですか。楽しさもあって、子供達にとっては貴重な機会になってるんじゃないかなと思います。70人ぐらいはいらっしゃいます。一番多い時で120人ぐらいいらっしゃることもありますけど。

「いすみ星空学校」では、星空の素晴らしさ伝える活動を担う人材である「星のソムリエ®」を養成する講座を行っていて、認定を受けた方たちと一緒に星の観望会を運営しています。望遠鏡の扱い方はもちろん、星にまつわるあれこれ楽しい話・・・たとえば、千葉県は酪農が盛んですから、酪農に関係した名前の星や星座の説明をしたりして、参加した皆さんとコミュニケーションをとりながら星の世界を案内するなど、星のソムリエ、つまり「星空案内人」の方たちの活躍の場も創り出し「星空」を大切に活動する人たちを増やしていっているんですね。そして他にも「いすみだから撮影できる写真」教えていただきました。

草原さん:蛍の写真も多少コツはいるんですけど、誰でも撮れます。事前にそれも講座をやってお連れするので、天気さえ良ければ星と一緒に蛍を撮ることもできます。地上の星と天井の星と一緒に撮る事はできますねいすみ市は別に流星群じゃなくても空が暗いので、流れ星は多かったり少なかったりはするんですけども流れ星を見ることは割と簡単にできます。条件がいいときはもう非常に本当・・・12月の中旬ですね、ふたご座流星群なんて量が流れるので、ビュンビュン流れますね。かなりの数が見ることができます。あの寒くても見る価値がある。都会に比べたら全然見える個体数が多いと思います。はい。町全体が星空案内人がいる町にしたい。きちんと想いをつないでくれる人たちを育てていきたいかなと思ってます。自慢できる素材なので、自信を持って「星を見にいすみにおいでよ」って言って欲しいと思いますね。

いすみの皆さんにとっては当たり前の星空かもしれませんが、その素晴らしさをぜひ自慢してもらいたい。美味しい魚介類や菜の花、いすみ鉄道とともに、夜空の魅力を広めていっていただきたいですね。無料観望会は今後、10月7日土曜日、12月23日土曜日そして来年2月24日土曜日を予定しています。

素晴らしい星空を見にいすみにお出かけになりませんか?

2023/9/1 UP!

千葉を盛り上げるミンナノチカラがテーマ。「地域おこし協力隊」として勝浦を盛り上げている方の活動をご紹介します。今回ご紹介するのは、ミュージシャンで勝浦市の地域おこし協力隊として活動する倉橋定良さんです。フィルムコミッションの窓口として活動されている倉橋さんですが、まずは、地域おこし協力隊との出会い、勝浦にくることになったいきさつを伺いました。

倉橋さん:年齢がある程度行って、いろんなことを経験してきた中で、ちょっと今度は海の近くで生活もしながら仕事もしていきたいなあっていう思いがずっとあったんですけれども、いろんなところを探していたら勝浦にたどり着きました。でそれが仕事何かっていうと地域おこし協力隊っていう仕事だったんですが、もともと音楽業界でずっと仕事してたので、それに関わるというか、全く関係ないところの仕事はできないかなと思ったので、ちょうどフィルムコミッションって、そのまあエンタメ系でもあるし、映画とかドラマとかミュージックビデオも含めて、そういったものを誘致したり、ロケのコーディネートをするという仕事を見つけて、ぜひやりたいと。今まで東京生まれ、東京育ちだったので、ちょっと海の見えるところで新たな 人生を第2の人生ですね、をやってみたいなと思っていました。

東京を離れて暮らしたいと思いながらも、そう遠くにはいきたくないなど色々な思いがあった中で勝浦の募集を知り、「これだ!」と思って応募したそうです。そして無事「地域おこし協力隊」となった倉橋さんでしたが、仕事を始めてすぐに大きな壁にぶつかりました。 いったい何があったのでしょうか?

倉橋さん:実際、このお仕事が決まって、その年にコロナが流行してしまい、世の中が激変してしまったんですね。である意味、ポジティブに考えると東京にいた時よりも、もう右も左もわからない土地に来た瞬間に仕事も入ってこなくなっちゃった。じゃあ時間が有るんだからどうしようかと思ったときに、じゃあ右も左も分かんないんだったら、もう全部歩き回ろうと。で車でも走り回って、もうどこでもいこう。もうどんな道でも入ってったら、色んな景色が見れるんじゃないかって、もう毎日、毎日、それをやってました。で、それをやることによって、いろんな写真撮ったりとかして、情報発信をしたんですね。こんないい場所があるんだっていうことをどんどん情報発信して、逆にそれがまたロケ地のリストにもどんどん自分の中で引き出しが増えていったんですね。「こんないい場所があった。」「こんなとこみつけた。」「地元のひともしらないところ見つけちゃった」みたいなの情報発信して、そういう活動をずっとしてました。勝手にそんなとこ入ってくるなとか、そんな写真載せて観光客来たらどうすんだとかって、もう散々怒られましたけれども、その当時は、、

細かく細かくいろんなところに行ったので、勝浦の地元の方も知らないポイントもたくさん発見したそうです。そして、それを毎回毎回SNSで発信。

地元の人には怪しまれることも度々あったそうです。それはそうですよね、人があまり行かないところに入っていって写真を撮りまくったり調べたりしているわけですから。でもコロナ禍が落ち着くと、その増えた引き出しを活かせることになるんです。

フィルムコミッションに関わる業務を行い、直近では、ドラマ「ファーストペンギン」の他、映画「水は海に向かって流れる」などのロケ誘致に成功していますが、ご自身がinstagram及びfacebook「日々、かつうら」で勝浦の魅力を発信していることにも大きい意味があったようです。

倉橋さん:情報発信ってものすごく大事で、そこから信頼されることも大きいと思うんですね。常日頃活動している状況を説明して行く必要があると思ったんです。それがSNSだったんです。いつも見てますよとかって言って、はい、そういうふうに声かけてくれて。もうやっぱりそうすると向こうも安心して声かけてくれるとか信頼が持ってもらえたのかなっていうのは思いますけど。撮影が決まったりすると、例えば大人数だと百人規模で市内に来られたりする。そうすると、じゃあどこに泊まろうか? あとお弁当も百個用意しなくちゃいけないっていうので、自分はどこの弁当がいいのかっていうのもまったく分からなかったので、最初は何件も食べ歩きまして、ロケ弁リストっての作ったんです。いわゆる観光地の撮影のためのコーディネートだけじゃなくて、そういった細かい手配もやらなきゃいけないなってのに気づきまして。それは結構大変ではありましたけどね。

ロケーションはもちろんのこと、撮影隊が気持ちよくスムーズに行動できるというのは本当に大事ですよね。宿泊や食事に至るまで、色々と情報でバックアップできるのは、ミュージシャン活動もされている倉橋さんならではの視点が役にたっているんじゃないでしょうか。

さらに倉橋さん、ご自身でイベントも仕掛けたそうなんです!どんなイベントなんでしょう。

倉橋さん:地域おこし協力隊は、移住して地元に根付いていくというパターンが多いんですけども、自分の場合もやっぱり勝浦市をPRしたい。協力隊の任期が終わった後もシティプロモーションっていう形で何か外にも発信して行きたいと思って一般社団法人を作りました。情報発信して行きたいなと思って活動しています。勝浦スイーツandミュージックフェスタっていうのも、若い女の子たちが楽しめるような、そういう若いイベントを企画して、ゴールデンウィークにやったんですけど、大成功になりましたので、これも続けていければなと思っています。勝浦の良さをまったく知らない人もたくさんいるし、でまあ歴史がすごく古くて、それなりにもういっぱい完成してる部分もあるんですけども、まだまだ人に知られてない。面白い。それがやりがいですね。 いや、もう本当にやっててよかった。この仕事はもう良かったと思います。

倉橋さんの地域おこし協力隊の任期は最初3年ということでした、本来なら昨年の年末でその期間が終了という予定だったんですが、コロナ禍で活動がままならなかったこともあり、特別に任期が延長になっています。この先任期が終わっても、勝浦のために新たな形でプロモーション活動を続けていかれるんでしょうね

https://www.instagram.com/hibi_katsuura/

https://www.facebook.com/hashtag/%E5%8B%9D%E6%B5%A6%E5%B8%82/?locale=ja_JP

2023/8/25 UP!

自社牧場の牛乳からつくったスイーツ・・・名前を「クレマ・カタラーナ」といいます。その美味しさが認められて「農林水産大臣賞」を受賞した近藤牧場さんをご紹介します。

戦後から乳牛を育て、牛乳を出荷していたのですが、あることがきっかけで六次産業化を目指すことになります。オーナーの近藤周平さんにお話を聞いています。

周平さんと拓也さん

近藤周平さん:たまたまね友達とずっとアイスクリームを作ってて、2人でいつかはアイスクリーム屋をやりたいねっていう話をしてる時に、当時の富浦町なんですけれども、道の駅ができるっていうことで募集があったんで、私はそれに応募して出店することができたんですけど、もうあの四年間は大赤字でした。まあ、高速の中にパーキングエリアとしてオープンすることが決まってたんで、まあその時を期待して待ってましたけど。それからはだんだんだんだん売上が増えてきて、高速が通ったら、まあそれからまあ爆発的に売れるようになったんですけれども。 ほっとしました。

道の駅とハイウェイオアシスは2023年7月21日にリニューアルオープンしています。お店も新しくなりました。

2003年に県内14番目の道の駅として当時の富浦町に 「道の駅富楽里とみやま」 がオープンするのをきっかけに、農家自らが色々と製品を作って出していこうということになったんです。この施設、一般道路沿いの道の駅からスタートしましたが、翌年・富津館山道路が全線開通して、高速道路のパーキングエリアからもアクセスできる「ハイウェイオアシス富楽里」としても利用できるようになり、多くの方が立ち寄る人気のスポットとなりました。近藤牧場さんはこの道の駅で、ソフトクリームなどの販売からスタートしました。

周平さんが若い頃に酪農を学んだ北海道の農場に勉強に行っていた、息子の近藤拓也さんが地元に帰ってきて、新しいアプローチが始まります。 拓也さんのお話です。

近藤拓也さん:チーズを習いに行ったので北海道に居る頃は結局自分でやらせてもらえなかったので、見て覚えるしかない状態でモッツァレラチーズとあのリコッタチーズっていうチーズを見てました。帰ってきて自分で作ってみたら、思うようにやっぱり行かず、売れないチーズはもちろん捨ててましたし、悔しくて鍋とか投げたりしてました。安定したチーズを作るまでに、いろいろ苦労しました。それとあともう一つは、モッツァレラっていうそういう馴染みがない地域だったので、人にあげるとどうして食べていいかわからないとか、そういう人が多かったので味を知ってもらいたかったですね。おじさんがやってたラーメン屋さんだったとこがたまたま空いていたので、そこでピザパスタで提供できればいいかな と思って、25歳ぐらいの時にピザパスタメインのイタリアンを始めました。

イタリア語で風を意味する「VENTO」という名前のイタリアンレストランは閉店しましたが、今は道の駅の中にあるお店「kondo farm」にその大半のメニューが引き継がれ楽しむことができます。そしてパスタやPIZZAに加え近藤牧場さん、スイーツ作りにもさらに力が入っていくんです。

いよいよ農林水産大臣賞を受賞したスイーツ「クレマ・カタラーナ」の登場です。クレマ・カタラーナは、もともとスペインのカタルーニャ地方発祥のスイーツとされていて、フランスのクレームブリュレという表面を焦がしたクリーム菓子のルーツとも言われています。その「クレマ・カタラーナ」を作り始めたきっかけを周平さんに伺いました。

近藤周平さん:たまたま(北海道の)空港で見つけたこのクレマカタラーナを買ってきて、食べたら美味しかったんで、自分で製品化しようと思いました。県関係の人がいらっしゃってくださいまして、これを是非「食のちばの逸品に出品してみてくれ」っていうことで、早速応募したんですけれども、そしたら金賞いただいたんですけども。県の方で国の方に推薦してくださいまして、畜水産部門というところで農林水産大臣賞を頂いたんですけれども。その次の年にやっぱり食のちばの逸品にこのプリン出したんですけれども、リコッタチーズを使ったプリンを出したんですけれども、それをまた金賞いただいて。で、次の年に牛乳のゼリーがあったんですけれどそれを出品したら銀賞をいただいたんですけど三年連続賞をいただいて。 いろいろ評価されるようになりまして。まあお客さんがリピーターの方もたくさんいらっしゃるようになってくださいまして、まあ本当に 良かったなと思ってますけど。

北海道に牧場の皆さんで研修旅行に行った帰りの空港でたまたま見つけた「クレマ・カタラーナ」を食べて「うちの牛乳で作ったらもっとおいしいかも」と直感したそうです。近藤牧場さんの牛乳は、ブラウンスイスやジャージー牛といったコクのある味わいのものに、飼育が難しく希少なガンジー牛なども飼育していて早速、開発に着手したんでだそうです。

自信をかたちにしたらすぐにおいしさが認められて、食のちばの逸品で「金賞」。さらに、これは国レベルのおいしさだ!ということで推薦されて、農林水産大臣賞まで受賞しまうなんてすごいですね。

道の駅富楽里とみやまで販売している製品、ほかにもあります。息子のタクヤさんが苦労して作り上げた リコッタチーズ、モッツァレラチーズ、食のちばの逸品で賞を取ったリコッタプディングやミルクジュレ、そしてVENTOで販売していたPIZZAやパスタなども人気です。売切れになることもあるそうです。

最後に、近藤牧場のこれから、そして地域の課題についても息子の拓也さんにお話しいただきました。

近藤拓也さん:なんかこの街に結構後継者が少ないので、まあその人となんか協力し合いながらお客さんを呼んだりしたいですね。カンノーリっていうイタリアのお菓子をやりたいなと思っていて、揚げたパイ生地の中にうちで作ったリコッタチーズと牛乳を使ってドライフルーツとあえて、その中に詰めて売ります。 新商品として売りたいと思っています。

自分の生産物に他の人が作った地域の農産物を組みあわせて価値を出していく、 地産地消の新しい形なのかもしれないですね。牛乳だけの出荷から、加工品としてスイーツやチーズをつくり、そして地元の食材とのコラボまで、自らアイディアを出し、広げていく近藤牧場さん次にどんなおいしいものを提案してくれるのか楽しみです。

https://www.instagram.com/kondofarm11369/

HP