2024/8/18 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. CREATURES OF THE NIGHT / HARDWELL & AUSTIN MAHONE

M2. MORE THAN A LAW / AZTEC CAMERA

M3. FISH! / JEFFREY FOSKETT

M4. LET THE RIVER RUN / CARLY SIMON

M5. ANNIVERSARY / 大原櫻子

M6. SOMEONE’S WATCHING OVER ME / HILARY DUFF

M7. MY BEAUTIFUL CREATURE / CURLY GIRAFFE

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2024/8/11 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、自転車旅のエキスパート

「鎌田悠介(かまた・ゆうすけ)」さんです。

鎌田さんは1987年生まれ、福島県会津若松市出身。新潟大学在学中に総合格闘技を習い始め、ほかにも日本国内を自転車で旅するようになったそうです。卒業後は新潟の企業に勤め、その一方で28歳の時に総合格闘家としてプロデビュー。2016年には新人王を獲得。

そして2019年31歳でオーストラリア、2023年36歳でアイスランドを自転車で旅をされ、その時の紀行文が先頃『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』として出版されました。

きょうはそんな鎌田さんに白夜の国アイスランドの旅や、自転車旅の醍醐味のほか、愛用している宙に浮くテントのお話などうかがいます。

☆写真協力:鎌田悠介

自転車旅、きっかけはお遍路!?

※アイスランドの旅のお話の前に、大学在学中に始めた日本国内の自転車旅について。旅に出る、なにかきっかけがあったのでしょうか?

「ひとつの本と出会いまして、それは四国でお寺を八十八箇所まわる、お遍路をするというような本でした。そういったものがあるんだなと気付いて四国まで(行きました)。当時新潟にいたんですけれども、四国まで何で行こうかと考えた時に、自転車で行こう! と考えまして、そこから自転車旅が始まりました」

●なんでまた旅の手段を自転車にしようと思われたんですか?

「単純に車がなかったのと、あと大学生らしくていいかなと思ったのと、夏休みを利用してというような形でしたね」

●実際に自転車で旅をされて、いかがでしたか?

「やっぱり車や公共交通機関では訪れることができないような町を訪ねることができて、普段は気づけないような景色とか出会いとか食べ物とか、そういったものに触れられるっていうのは、自転車旅のいいところなんじゃないかなと思っています」

●寝泊まりはどうされていたんですか?

「テントと寝袋を持って旅していましたので、野宿というような場合も多かったです(笑)」

●そういうアウトドアスキルみたいなものって、鎌田さんはどうやって身につけたんですか?

「それこそ自転車旅を通して身につけていきました。最初はわからずに、余計な物もたくさん持っていったりしていたんですけれども、やっぱり旅を進めていく中で、どうすれば外で生活できるかなっていうのを考えながら、必要なものを買い足してトライ・アンド・エラーしていったというような形で、最終的にアウトドアスキルが身についていったと考えています」

●暑かったり寒かったり、雨が降ったり風が吹いたりって、いろいろ天候にも左右されると思うんですけど、経験から身につけた対処法とかってあるんですか?

「え~っと、対処法というのはほとんどなくて、(自転車旅は)雨や風にさらされるしかないので、どちらかというと心構えを変えるとか、そういったことで対処していましたね。

はっきりと意識が変わった瞬間というのを覚えていまして、島根県の日本海側を走っていた時に、私、雨の日を走るのは嫌がっていたんですけれども、ほかに自転車で旅しているかたがいて、その人は“雨でも走るよ!”と言っていたので、その時に心境が晴れて、日本で旅している以上半分は雨なので、雨の日を嫌っていてもしょうがないなっていうふうにその時に思いました。それからは関係なく雨も楽しむようになっています」

(編集部注:大学生の時の最初の旅「四国」は、仲の良い友人とふたりで行ったそうですが、その後は日程などが合わず、一人旅になったとのこと。旅に出るときは、自転車にキャンプ道具のほか、自転車用工具なども積むことになり、なるべく軽くしたいけれど、そうもいかず、悩みどころだそうですよ)

アイスランド自転車旅

※ここからは、先頃出された本『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』をもとにお話をうかがっていきます。この本は、去年の6月末から8月にかけて行なった旅を日記形式で綴ったものです。

アイスランドは日本と同じ島国で、火山があったり、温泉に恵まれていたり、水資源が豊富で漁業も盛ん、ということで、日本との共通点も多い国なんですね。自転車旅の行き先をアイスランドにしたのは、どうしてなんですか?

「理由としては、子供の時に地理の教科書とか資料集で見たアイスランドの写真が印象的で、こんな綺麗な場所があるんだなと思っていました。そんなちょっとくすぶっていた気持ちが大人になって、(アイスランドに)行ってみようっていうふうになって、ようやくこのタイミングで行けたというような形ですね」

⚫️ちょうど白夜の期間に旅をされていましたけれども、白夜に慣れるまで眠れなかったりとかしませんでしたか?

「はい、おっしゃる通り眠れませんでした。窓から差し込む日光の明かりが、顔に当たるとやっぱり眠れませんので、そういった時は服とか、着ていたダウンとかを顔にかけて、なんとか暗さを確保して寝るというので、慣れるのにちょっと時間がかかりました」

⚫️反対に白夜でよかったっていうこともありますか?

「やっぱり暗くならない! 見える! っていうところですね。自転車で走っていても、街灯とかはもちろんないんですけれども、日が沈まなければ視界が確保できるので走行できるというのと、あとテントとか設営する時も周りにどういったものがあるのかとか、地面に何があるのかとか、動物の気配があるのかないのかも確認できますので、そういった意味では非常によかったです」

⚫️アイスランドは、北海道よりもちょっと大きいくらいということですけども、本に載っていた地図を見てみると、(島内を)時計周りにぐるっと回られたんですね。このコースにしたのはどうしてなんですか?

「まず、首都レイキャビークは南西のほうに位置していまして、最初に北に向かいたいなと思いまして時計回りを選択しました。あと過去に北海道を一周した時に、私は反時計回り選択したんですけれども、ちょっと風向きが辛かった気がしたので、もしかしたら北半球だと時計回りのほうが楽なのかな〜というような仮説があって時計回りを選択しました。結果あまり関係なかったです(笑)」

(編集部注:アイスランドで、1日に走った距離は平均80キロから100キロ、全走行距離は2000キロを超えたそうですよ)

フィヨルド地形、厳しいアップダウン

※アイスランドは地形的にはどんな感じなんですか?

「私は海岸沿いをよく走っていたんですけれども、やっぱり氷河で作られたフィヨルド地形が多くて・・・落差がありまして、アップダウンがとてもあるコースとなっていましたので、毎日泣かされていました」

⚫️わ〜! アップダウンが激しいとなかなか厳しい旅でしたね?

「とても厳しかったです。せっかく登ったのにすぐに海抜0メートルまで降りて、またすぐに登るというような・・・ちょっともったいないなと思いながら(笑)」

⚫️そうなんですね。ため息が出るほど美しかった景色とかはありました?

「やっぱり毎日見ていましたけれども、フィヨルド地形は綺麗だなと思いながら見ていました」

⚫️どんな景色なんです?

「やっぱりまず、山なんですけれども、日本と大きく違うのは木がない点ですね。なので、日本の景色からは想像できないと思いますけれども、山肌がそのまま見えて、そこに川がどういう形でうねっているのかも遠目で見て分かりますし、こういうふうになっているんだと思いながら毎日感銘を受けて(自転車で)走っていました」

⚫️いいですね。あと氷河の湖の写真も本に載っていましたけど、氷の色が水色でしたよね?

「はい、あれは高圧で氷を作ると、あのような色になるとのことです」

⚫️氷河が溶けて湖になっていたっていうことですか?

「はい、氷河の後退で削られた地形に真水が溜まったものが氷河湖であると思います。海沿いだとそれが海水で満たされて、フィヨルドになるというようなところだと思っています」

⚫️立ち寄った町で思い出深い町ってありますか?

「やっぱり北西にあった『イーサフィヨルズル』という町がとてもコンパクトで印象的でした。二日間しか滞在はできなかったんですけれども、小さな町ながら、パン屋とかカフェとかスーパーとかまとまっていて、とても過ごしやすそうだなと思っています。また行く機会がありましたら、滞在してみたいなと思っています」

(編集部注:アイスランドは世界最大の露天風呂「ブルーラグーン」があることでも有名ですよね。鎌田さんが利用したキャンプ場なども、隣りに水着着用で入る温泉があったそうですよ。また、レストランで食べたお料理では、ラム肉がとても美味しかったとおっしゃっていました)

自然エネルギー大国「アイスランド」

※アイスランドは電力を100%自然エネルギーで賄っていて自然エネルギー大国と言われているそうですが、旅をしていく中で、そういうことを感じたりしましたか?

「はい、やはり地熱を利用しているという点がすごく賢いなと思っていました。地熱発電ではなくて地熱を利用してお湯を作って、そのお湯をそのまま建屋に引いて、暖房だったりそのまま調理用の水として使うというような場所もありました。これはわざわざ電気を介さないで使えますので、すごく賢いなと思っていました。蛇口から80度のお湯が出ますので、そのままコーヒーを作れるというような場所もありましたね」

●え~すごい~! アイスランドのかたがたの自然や環境に対する意識の高さみたいなものは感じました?

「特別に意識が高いかというと、そういうところはないのかなと思いますけれども、やっぱりとても自然が厳しい場所ですので、そういった意味で当たり前のように(自然に対して)敬意なり畏怖なり、そういったものは持っているんだろうなっていうのはなんとなく読み取れます」

⚫️宿泊先などで、環境に負荷をかけないような取り組みは何かありましたか?

「やっぱり“エネルギーは大事にしましょう!”というような張り紙があったり、“このお湯はガスで沸かしているから大事にしてください!”みたいな、そういった掲示はありました」

⚫️鎌田さんのYouTubeも拝見しましたけど、旅先でのゴミ拾いを心がけているんですね?

「はい、自転車で旅している中でまったく人がいないような場所にも、人工物のないような場所にも空き缶でしたりペットボトルが落ちていますので、そういったものを拾おうと心がけています」

⚫️ゴミから何か見えてくるものとか、感じることはありました?

「ちょっと大きな話になりますけれども、大自然の中に人工物があるのはやっぱりちょっと違和感がありますね。なので、ゴミっていうのはどうしても広がってしまうんだなっていうふうに感じてしまいます。捨てる人と拾う人がいるのかなと・・・それだったら拾う側になろうと」

宙に浮くテント「テントサイル」

※鎌田さんはアイスランドの旅で、宙に浮くテントを使っていました。また、YouTubeで使い方などを説明されています。この宙に浮くテントは、どこのメーカーのテントでどうやって設営するんですか?

「イギリスのメーカーの『テントサイル』と呼ばれるテントです。簡単に言いますと3支点型のハンモック状のテントになります。設営の仕方は、まず三角形になる支点となる木でしたり、まあ木が多いですね。木を探すというところから始まりまして、木がなければ固定できる三角形の支点をまず探すところから始めまして、そこにロープをくくりつけてテントを張っていくというような形です」

⚫️今は公認のマスターでもいらっしゃるんですよね?

「はい、公認のテントサイル・マスターとして・・・以前オーストラリアの自転車旅をした時に、このテントを使わせていただいて、大体60泊ぐらいしたと(SNSで)つぶやいたら、公認を受けました(笑)」

⚫️そうなんですね~! でも柱になるような木とかがないと設営できないってことですよね?

「はい、支点がないと設営できません」

⚫️結構(設置場所が)限られませんか?

「そうですね。そういった意味では若干、設営場所は制限をされます。支点になるものがある場所でないと建てられませんので・・・」

⚫️あと、宙に浮いているってことは、(テント内で)動くたびに揺れちゃって不便じゃないかなって思っちゃうんですけど、実際はどんな感じなんですか?

「揺れないってことが、私は最大のメリットだと思っています。二支点のハンモックだと横に揺れるような気はするんですけれども、これがやっぱり三角形で支えますので、どうしても中に入る時に多少は揺れるんですけれども、揺れとか風などにはとても強くて安定しています」

⚫️そうなんですね~。改めて宙に浮くテントの利点は、どんなところにあると思いますか?

「いま申し上げた、まず風に強いっていうのが最大のメリット、筆頭としてありまして、次に床の状況の影響を受けないことですね。岩場でしたり木の根っこがありましたり、あと水たまりができていたりしても関係なく設営ができます。また、斜面であっても水平が取れるので、そういった意味で床敷きのテントよりもメリットはあるかなと思っています」

(編集部注:「テントサイル・ジャパン」のサイトによると、宙に浮くテントサイルは、もともと災害用のポータブルテントとして日本に持ち込まれたそうです。テントを張るための支柱さえ確保できれば、地面がデコボコでも水たまりでも設営できるのはいいですね。詳しくは「テントサイル・ジャパン」のサイトをご覧ください)

☆テントサイル・ジャパン:https://tentsile-japan.com

※では最後に、新しい本『白夜疾走〜アイスランド自転車一人旅』を通していちばん伝えたいことはなんですか?

「やっぱりいろいろな選択肢があるんだっていうのをいろいろな人に伝えたいですね。私は格闘技をやっていたり、サラリーマンであったりと、いろんな経験があるんですけれども、そこからいろんなことをやってもいいんだ!と・・・で、そのためには本を通して、いろいろな場所があって、いろいろな人がいて、いろいろな生き方をしているっていうのを、読みながら感じてもらえればいいかなと思っています」

INFORMATION

鎌田さんの新刊は初めての国、初めての白夜に戸惑いながらも、およそ1ヶ月半、自転車で走り抜けた旅の記録が日記形式で綴られています。鎌田さんの目を通して、アイスランドという国を知ることができる、そんな本でもあると思います。ぜひ読んでください。文芸社から絶賛発売中です。詳しくは、出版社のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎文芸社 :https://www.bungeisha.co.jp/bookinfo/detail/978-4-286-25350-3.jsp

鎌田さんのSNSや、宙に浮くテント「テントサイル・ジャパン」のサイトもぜひご覧ください。

◎インスタグラム:https://www.instagram.com/yusuke.kamata_/

◎テントサイル・ジャパン :https://tentsile-japan.com

2024/8/11 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. BICYCLE / LIVINGSTON TAYLOR

M2. ON A BICYCLE BUILT FOR JOY / B.J. THOMAS&BURT BACHARACH

M3. JOGA / BJÖRK

M4. SVEFN-G-ENGLAR / SIGUR RÓS

M5. 自転車でおいで / 矢野顕子

M6. BICYCLE / RM(BTS)

M7. BICYCLE SONG / RED HOT CHILLI PEPPERS

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2024/8/4 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、ヨットで単独 無寄港 無補給による世界一周の日本人最年少記録を樹立した「木村啓嗣(きむら・ひろつぐ)」さんです。

木村さんは、大阪府高槻市にある環境ソリューション企業「浜田」の社員で、ヨットによる世界一周は「Go around Re-Earth~Renewable Challenge for the Earth.~」というタイトルが掲げられた会社のプロジェクトでもあったんです。木村さんは、ひとりで操船できるように改造した大型のヨットに乗り、去年10月22日に新西宮ヨットハーバーを出港、そして今年6月8日に無事に戻ってこられました。

世界一周にかかった日数は231日! 走った距離はおよそ52,000キロ! という、とんでもない大冒険だったんです。

今週は、そんな木村さんをお迎えし、およそ7ヶ月半にも及ぶたったひとりの航海や、大海原で目撃した絶景、そして今後のチャレンジについてうかがいます。

☆写真:(株)浜田 提供

日本人最年少記録を樹立!

●今週のゲストは、ヨットで単独 無帰港 無補給による世界一周を成し遂げた木村啓嗣さんです。きょうはよろしくお願いいたします!

「よろしくお願いします」

●木村さんは世界一周を24歳9ヶ月で成し遂げて、それまで海洋冒険家の白石康次郎さんの持っていた26歳10ヶ月という記録を塗り替えて、日本人最年少記録を30年ぶりに更新されました。すごいことですよね。おめでとうございます!

「ありがとうございます」

●そしてお帰りなさいませ!

「はい、ただいまです」

●無事に日本に帰ってこられて本当によかったです。出港地の新西宮ヨットハーバーに戻ってこられたのが今年の6月8日ということで、2ヶ月ほど経ちましたけれども、今の心境はどんな感じですか?

「帰ってきた瞬間はあまり実感がなかったんです。達成した、やりきったっていうのはなかったんですけど、その日、揺れないベッドで寝て、みんなからお祝いのメッセージや連絡がいっぱい来て、徐々に実感し始めて、雑誌やテレビの取材を受けて、徐々に実感がわいてきて、きょうここにいるっていうイメージなので、実感をかみしめているきょうこの頃です」

●231日間、およそ7ヶ月半ですね。

「長かったです」

(編集部注:実感を噛み締めている木村さんなんですが、なぜヨットで世界一周に挑戦しようと思ったのか、気になりますよね。木村さんによれば、偶然の重なりだったということなんですが・・・

大分出身の木村さんは、たまたま進学した高校にヨット部があって入部。ヨットの競技にのめり込み、選手として活躍。17歳の頃に海洋冒険家の白石康次郎さんが世界一周のヨットレース「ヴァンデ・グローブ」に挑戦することを知り、憧れたそうです。

その後、海上自衛隊に入隊。木村さんが乗る船が神戸の造船所で修理、その期間が延び、休みの日に再びヨットに乗るようになり、ヨット愛が再燃。

当時20歳前だった木村さんは、結婚するまでに伝説になりたい! 何者かになりたい! そんな思いを抱き、当時の最年少記録保持者だった白石さんの、26歳の記録を塗り替えるなら、あと6年ある。何者かになるなら、ヨットで世界一周だ〜! と思い立ったそうです。

そして、まずは資金集めだと思い、セイリング・クルーザーのオーナーが集まるコミュニティに相談に行き、そこで、現在木村さんが所属する株式会社浜田の社長さんに出会い、ヨットで世界一周をしたい! そんな思いをぶつけ、ついには、会社をあげてのプロジェクトになったそうです)

持続可能なチャレンジ

●株式会社浜田の社内には、木村さんをサポートするチームがあるんですよね?

「ヨットの世界一周のプロジェクトチームがあって、だいたい社内外含めたら23人ぐらいだったと思うんですけど、あります。

専門の気象のチームだったり、いちばん多いのがロールコールって言って、定時連絡を受け取る人、朝の9時、夜の9時に連絡を受け取る人たちがいるんですけど、その人たちだったりとか・・・。あとはメカニカルなところをアドバイスしてくれる人だったり、そういったチーム体制があって、ひとりで行くんですけど、ひとりではできないプロジェクトです」

●すごく心強いですよね。プロジェクトに掲げられていたタイトルが「Go around Re-Earth~Renewable Challenge for the Earth.~」ということで、これにはどんな思いが込められているんでしょうか。

「株式会社 浜田自体がスクラップ だったり産業廃棄物を取り扱う会社なので、やっぱり環境に非常にフォーカスしたプロジェクト名にしています。本来であれば『Go around Re-Earth』は、『Re』じゃなくて『The』のほうだと思うんですけど、あえて『再び』だったりとか『循環』をイメージするReという言葉を使っています。

地球を船に見立てて、環境をそのひとつの船に集約して、その中にある限られた食料、燃料だったりとか資源を含めて、それを使って地球を一周すると・・・。持続可能なチャレンジ、何度でもできるチャレンジであって欲しいよねっていう願いを込めて、プロジェクト名がそういうふうなっています」

●木村さんが伝説になりたい、何者かになりたいっていう20歳ぐらいの時にプレゼンをして、会社をあげてチャレンジしましょうっていうことになって、チャレンジが決まったところで、まず取り掛かったのはどんなことなんですか?

「まず普通に働きました。やっぱり社内の応援がいちばん大切なので、僕は営業部に所属して働いて・・・で、実際の船は1月に入社して4月ぐらいに中古艇を買うことになるんですけど、まずは普通に働いて、木村啓嗣がどういう人なのかっていうのをみなさんにわかってもらうために働きました」

最初は機器のトラブル!?

●最初のチャレンジは、一回断念した経緯があるんですよね?

「実はですね・・・一昨年、2022年11月に一回出発しているんですけど、結果的に帰ってくる形になってしまって・・・で、より強固なプロジェクトチーム、より強固な船、より柔軟なシステムで、僕自身の自信付けも含めて、かなりの練習を行ないました」

●2年前は何かのトラブルだったんですか?

「出航してからずっと荒天が続いて、水力発電に不具合が生じたんですけど、実際スペアを持っていたので、必ずしも戻る必要はなかったんです。

ただ200日以上を想定している航海で、最初の10日でスペアを使い切ってしまうことのメンタル的な負担だったりとか、いろいろ加味した時に、一度戻って、もう一度(物資を)乗せて行ったほうが最初の10日であれば、100日200日近く経ってきた頃にそういう状態になるのとはちょっと違うので、戻って再出発しようというふうに考えていたんです。

その時はコロナ禍ということもあって全然物が手に入らない、海外からの輸入品だったので・・・で、1年延ばすっていう苦渋の選択を迫られたわけです」

●葛藤とかはなかったですか?

「戻るにも僕の中で条件があって、誰かに助けてもらうことになると、自分がやりたいことをやっているのにもう一度行きたいなんて、関西人っぽく言うと“よう言わんなぁ”っていう状態になりまして・・・僕はそう考えるんですね。自力で戻れば必ず私はこの場所に戻ってこれると・・・伊豆諸島を越えたあたりの太平洋上で思ったんですけど、ここに戻ってくるには必ず自力で戻る必要があると思って、一度戻るんであれば、今戻るしかないと・・・。

ちなみにプロジェクトチーム内で協議があったんです。このままハワイまで行って、ハワイに到着するまでに物資を調達して、ハワイで補給をするかっていう話もあったんですけど、このプロジェクト、単独無帰港で無補給、何も補給せずにどこにも寄らずにひとりで世界一周にするプロジェクトだったんで、これをどうにか達成すべくハワイで(物資を)乗せるのはなしだということで一度戻りました」

●そうだったんですね・・・。で、船を修理して再チャレンジするっていうことになったわけですよね。モチベーションはずっと持ち続けていたっていう感じですか?

「そうですね。下がることは一切なかったです」

●その奮い立たせるものって何だったんですか?

「僕の中で世界一周というものは、浜田社長と出会ってから必ずや成功させるものという認識だったので、所詮4日間の荒天で船と私がダメになるはずがないという気持ちでしたね」

●かっこいいですね!

「かっこいいのかはちょっと・・・」

●いや〜すごいです!

(編集部注:木村さんと一緒に世界一周を果たしたヨット「ミランダ号」はデンマーク製の中古艇で、全長およそ13メートル、高さ20メートル、重さは8トンほどの船で、もともとは10人以上で乗る船なんですが、それをひとりで操船できるように、自分自身で改造。

これは海上自衛隊時代の、「KNOW YOUR BOAT」=「自分の船を知りなさい」という教えに従い、船の状態を隅々まで把握しておくために、機器の取り付けなどは自分で行なったそうです)

トレーニングは船で生活すること!?

※船が仕上がったところで、トレーニングをされたそうですが、どんなことをやったんですか?

「トレーニングでいちばん大きなトレーニングが、ハワイ・トレーニングというのがあったんですけど、ハワイを往復してくるトレーニングなんですね。いちばん重要なのは船に乗るというイメージよりも船で生活するということなんです。何もなかったように、陸上と同じようにご飯を食べる、歯を磨く、トイレに行く、船で寝るっていうのをやらないと、必ず体が耐えきれなくなって不調を起こしてしまうと。なので、いかに船に住めるか、というのが重要になってきました」

●確かに航海中でも生活しなければいけないんですよね。食事ってどんなものを食べていたんですか?

「佐藤食品さんにご提供いただいた“サトウのごはん”だったりとか、ほかはレトルト食品がほとんどです」

(編集部注:どこにも帰港しないので、食糧は多めに280日分を用意。もちろん飲料水と、海水を濾過する装置も積んでいったそうです)

ネガティヴ思考が最も大事!?

●2022年に一度チャレンジし、機器のトラブルで断念、そして再チャレンジ、ということで、去年10月22日に新西宮ヨットハーバーから出港しました。その時の気持ちはどうだったんですか?

「自信に満ち溢れていましたね」

●不安とか恐怖みたいなものは?

「僕は基本的にびっくりするぐらいポジティヴな人なので、そういうマイナスなイメージは(トラブルに)直面しないとないんですけど、これも出航してから心境の変化っていうのが起きるんですね。基本的にはポジティヴな根拠のない自信大得意なタイプなので、イメージ的にはもう男子中学生です」

●何があったんですか? 心境の変化っていうのは・・・。

「まず僕が世界一周から帰ってきて大事だなと思ったことは、ネガティヴ思考が最も大事なんです」

●そうなんですか!?

「はい、ポジティヴが最強だと僕は思っていました。なんですけど、ネガティヴ思考があることで、思いつくマイナスな状況っていうのは、すべて対策ができるようになるんですよね。

ネガティヴ思考でこれ起きたらどうしようって思うから、その不安材料を消すためにこんな対策をしよう、こんな準備をしようと・・・で、その準備をして対策ができて納得がいったら不安は消えるってなったら、ネガティヴ思考があれば、どんな不安定で危険な状況でも想像して対応することができる。

ネガティヴ思考は言ってしまえば、ポジティヴ思考の一個手前っていう、両極端な反対のものじゃなくて、ポジティヴ思考の一個手前がネガティヴ思考なんだなっていうイメージが、非常に僕の中で作られて世界一周から帰ってきました」

●なるほど。確かにネガティヴだと暗くなっちゃうってイメージがありますけど、ネガティヴ思考があるからこその準備ができるっていうことですね。航海中にそういうのが大事になったことがあったんですか?

「出航中はやっぱり怖いんですよ・・・もうめちゃめちゃ怖い! なんでかって言うと、10人乗っていたら対応できることでも、ひとりだったら全然できないです。風には太刀打ちできない、風を利用する立場ですけど・・・。なので、そうなった時にやっぱりこれ起きたらどうしよう、あれ起きたらどうしようって、いっぱい思うわけなんです。

普段通りの時はひとりでも全然乗れます。全く問題ないです。なんですけど、大丈夫じゃないことをやっぱり想像しちゃうんですよね、人間っていうのは・・・。なので、そうなった時に不安に思わないようにしなきゃと思っていたんですけど、発想の転換っていうんですか、これはある意味ラッキーなんだと! これに気づけている自分がいるということに喜んだほうがいいというふうに、ふとした瞬間に思って思考が切り替わる感じですね」

世界一周の条件、そしてルート

※今回の世界一周のルートを、かいつまんでご説明いただけますか?

「世界一周の条件があります。すべての子午線を同一方向に越えるというルールがあります。ちなみに補足情報でパナマ運河、スエズ運河・・・運河はすべて港扱いなので通ることができません。

出発した兵庫県西宮市の新西宮ヨットハーバー、場所としては甲子園球場があるところですね。そこを出発して、もちろん大阪湾がスタートですから、大阪湾を抜けて徳島県と和歌山県の間、紀伊水道を抜けてそこから太平洋に出ると・・・。

そこからはどーんと行くんですが、ハワイの近くを通って、なので日本から見て真東に向かって、その後赤道を越えて、運河を通ることはできないので、南米大陸のいちばん南側のホーン岬、チリの先端を通って大西洋に出ます。

で、世界一周中の最も難関と呼ばれているのがそのホーン岬、大体地球の半分に届かないところで迎えます。そこをなんとか乗り越え、地球の半分を走って、次はアフリカ大陸最南端の喜望峰を抜けて走って、それを抜けたら、その後はオーストラリアの南側を通過して、ニュージーランドとオーストラリアの間を通って北上が始まります。北上が始まった後、ソロモン諸島の島の間を抜けて、その後赤道を越えて日本まで戻ってくる、そんなコースです」

(編集部注:どこの港にも寄らない世界一周は、このコースしかないそうです。お話にもありましたが、ほかのコースは運河を通ることになり、運河は港扱いになるからなんですね。

ちなみに睡眠時間についてうかがったら、一回、15分から2時間くらいで、寝られる時は、それを1日何回も繰り返すとのこと。でも、風向きが変わったことを知らせるアラームが鳴ったりして、何度も起こされたそうです)

太陽と雲の共演!

●長い長い航海中の楽しみはなんでしたか?

「やっぱり普通に、陸と同じように生活するというイメージを持っているので、陸と同じご飯を食べる、トイレに行く、歯を磨く、寝る、歌を歌う、音楽を聴く、ウクレレを弾いてみるっていう、その日常生活に非常に楽しみを感じましたね」

●ウクレレなんてやる余裕があるんですね?

「最終的には全然なかったです(笑)。一応少しは練習しましたけれども・・・」

●そうなんですね~(笑)。航海中に見た景色で、忘れられない印象的な景色はありましたか?

「景色は雲と太陽の共演なので、基本的に同じ景色がほとんどないんです。全く雲がないところに太陽が沈んでいくのは、ほぼ同じ景色になるんですけれど、雲があると毎回全然違う感じになるんですよね。

いちばん忘れられないのは帰りの赤道付近の時に見た、ものすごく雷と雨と突風が吹いた時の夜明け、その後の夜明けの朝日! 半端なく綺麗でした!」

●どういう感じなんですか?

「いつにも増してオレンジ色で、海も嵐が過ぎて落ち着いているんですよね。風がなくて船が進まなくて、徐々に空が明るくなって、雲ってすごく太陽に照らされるんですよ。地球が丸い関係で最初、雲に光が当たるんですよね。

なんて言いますか・・・太陽があると影になって、自分のところはまだ明るくなっているだけだけど、雲はもう太陽に照らされているっていう状況があるんですね。それがめちゃめちゃ綺麗で、これを言葉にするのは難しいんですけれど、きょうはせっかくなので、僕の見た景色をちょっと言語化してほしいんですけど、これは非常に難しくてですね・・・」

●楽しみ!

「なので、(写真を)お見せすると・・・」

●ありがとうございます! あ、携帯電話に保存してある写真・・・うわぁ~!!

「こんな景色なんですね」

ヨットは人生が豊かになる乗り物

●今年6月8日に、無事に新西宮ヨットハーバーに戻って来られ、231日ぶりに陸にあがった時は、どんな気持ちでしたか?

「やっと終わった・・・というのも、世界一周の初日と最後の日がいちばん辛いんです。なんでかっていうと陸が近い、行き交う船舶が多い、特に帰りは疲れた状態でそれを迎えると・・・で、30時間ぐらい寝ないんです、最後・・・」

●え~~〜!

「オートパイロットの調子も悪くて、30時間ぐらいずっと舵を持っていないといけなくて、すごく疲れたので、世界一周してきた、っていうのは置いといて、その最後の30時間だけ見たら、やっと終わったっていう気持ちが非常に強いです」

●夢だったヨットで単独 無寄港 無補給による世界一周を成し遂げて、日本人最年少記録も塗り替えることに成功して、今後なんですが、夢や取り組みたいことは何かありますか?

「やっぱりこの世界一周というもの自体が、私ひとりで成し遂げられるものではなかったわけなんです。お金的にもそうですし、周りの人にも恵まれましたし、出航中も想定された嵐に出会うこともなく非常に運がよく・・・運がいいというと、一言で済ましちゃっている感じになってしまうんですけれど、とにかく運がよかった! 僕、去年、厄年やったはずなんですけど、逆に運がよかった人間なんですよね。

この結果、この成績というか功績というかわからないですけども、自分のものだけにせずに、やっぱり若い人たちだったり、学生たちに夢を・・・成功体験を語るっていうのは、ちょっと上から過ぎると思うので、人生を楽しく生きるヒントの共有というか、それをやっていきたいなと僕は思います。

夢を見ることの楽しさだったり、そのチャレンジングな人生の、チャレンジングな事柄に挑戦する楽しさというか・・・。なので、僕もヨットに限らず、自分なりにチャレンジしてみたいなと思います。

ほかの人は取れて当たり前のような資格を僕が頑張って取ってみたりとか、そういう自分にとってチャレンジング、これいちばん大事なんですけれど、自分にとってチャレンジングみたいなことをみんなにやってもらいたいなと思います」

●白石さんが今年再びチャレンジすることが決まった、世界一過酷なヨットレースと言われている「ヴァンデ・グローブ」に出てみたい! っていう気持ちはおありですか?

「あります! ちなみに白石さん、今回成功すれば地球5周目なんですね。ということは10年以内に一回は一周しているタイプの人間ですよね! 半端ない! で、僕、白石さんの記録を塗り替えたんですけど、白石さんが達成した時の30年前の状況と、今の状況を比べたら、明らかに僕のほうが恵まれているし、成功しやすいんです。単独 無寄港 無補給 世界一周っていうのを条件で見れば一緒ですけれど、白石さんのほうがかなり難しいんですよね。

なので、記録は塗り替えましたけど、白石さんを超えたなんて思いませんし、白石さんの尊敬・・・逆に地球一周するということがどんなことだったかを理解したので、より尊敬の眼差しは強くなったんですけど、恐れ多くも僕が今ここで喋っていいのであれば、僕もヴァンデ・グローブに出てみたいと思っています」

●改めてヨットという乗り物の魅力ってなんでしょうか?

「みなさんの中でいいものというのは、基本的に時間を忘れられると思います。美味しいご飯を食べている時、好きな人と過ごしている時、趣味をやっている時、基本的には時間を忘れられると・・・。僕にとってヨットは時間を忘れられる乗り物です。

クルージングに行った時に時計なんて必要ないですし、お腹が減ったらご飯を食べる・・・自然の中でより原始的な生活ができるものです。かつ海に出る時、大体エンジンのかかっている乗り物にみなさん乗られると思います。フェリーだったり釣り船だったりもそうですけど、ヨットはエンジンがないので、海の波切り音と風の音だけ聴こえる静かな乗り物なので、時間を忘れられる、人生が豊かになる時間を過ごせる、とってもすごい乗り物だと思います」

INFORMATION

この番組では「伝説になりたいチャレンジャー」木村さんを応援していきます。

世界一周の大冒険について詳しくは、株式会社浜田のオフィシャルサイトのほか、以下のSNSなどをご覧ください。

◎公式インスタグラム:木村啓嗣 Kimura Hirotsugu (@go_around_re_earth) – Instagram

◎公式ホームページ :株式会社浜田「Go around Re-Earth」

◎公式YouTubeチャンネル: 株式会社浜田「Go around Re-Earth」 – YouTube

2024/8/4 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. Beyond〜まだ見ぬ未来へ / 白井大輔

M2. Blow / 山下達郎

M3. SAIL ON / THE COMMODORES

M4. AROUND THE WORLD / MONKEY MAJIK

M5. HERE COMES THE SUN / THE BEATLES

M6. SAILING / CHRISTOPHER CROSS

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2024/7/28 UP!

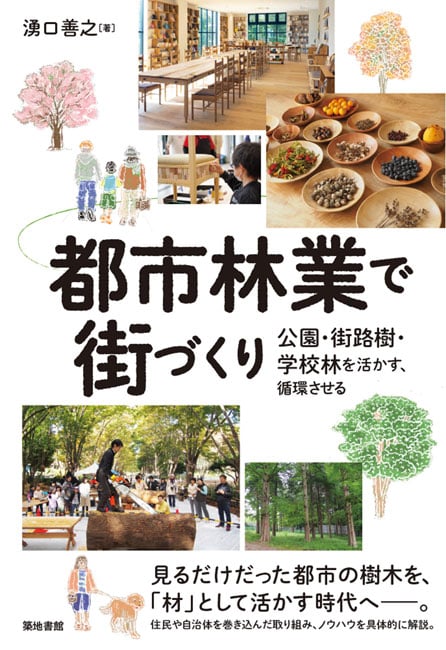

◎坂尾篤史(スペシャルティ・コーヒーの専門店「ONIBUS COFFEE」を展開する株式会社ONIBUSの代表)

『シリーズ「SDGs〜私たちの未来」第21弾:「コーヒーとサステナビリティ」

〜スペシャルティ・コーヒーの専門店ONIBUS COFFEEをクローズアップ!』(2024.7.28)

◎河西 恒(長野県上水内郡信濃町認定の森林メディカルトレーナー)

『日々の健康や幸せのために〜信州信濃町「癒しの森」プログラム』(2024.7.21)

◎柏倉陽介(ネイチャー・フォトグラファー)

『オランウータンの命運を握っているのは、私たちです。』(2024.7.14)

◎Wakaこと「大島わかな」(新潟県南魚沼市を拠点に活躍する山岳ガイド)

『「山は人生を豊かにしてくれるもの」by 登山ガイドWaka「大島わかな」』(2024.7.7)

2024/7/28 UP!

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンは、シリーズ「SDGs〜私たちの未来」の第21弾:「コーヒーとサステナビリティ」。今回はSDGsの17のゴールの中から「つくる責任 つかう責任」、そして「働きがいも 経済成長も」。

お迎えするのは、スペシャルティ・コーヒーの専門店「ONIBUS COFFEE」を展開する株式会社ONIBUSの代表「坂尾篤史(さかお・あつし)」さんです。

坂尾さんは、コーヒー・ビジネスを軸に、サステナブルな取り組みや、コーヒー豆生産地の支援活動などを積極的に行なっていらっしゃいます。

ONIBUS COFFEEは、代表の坂尾さんが2012年1月に世田谷区奥沢に第1号店をオープン。開店当初は、なかなかスペシャルティ・コーヒーが浸透せず、苦戦していたそうですが、その後、しっかりと着実に店舗を増やし、現在は都内に6店舗、栃木県那須に1店舗。海外ではタイのバンコク、台湾のタイペイ、ベトナムのホーチミンにそれぞれ1店舗ずつ、展開されています。

そんな坂尾さんを先日、「ONIBUS COFFE」の自由が丘店に訪ね、サステナブルな活動のほか、コーヒー専門店を始めたきっかけや、豆と挿れ方のこだわりなど、いろいろお話をうかがってきました。その時の模様をお届けします。

☆写真協力:ONIBUS COFFEE

オーストラリア〜カフェが街の文化

※私たちが取材でうかがった自由が丘店は、自由が丘駅から徒歩4分ほどのところにあり、店内は白を基調にしたシンプルでウッディなしつらえになっていて、とても落ち着く空間でしたよ。

まずは、コーヒー専門店を始めようと思ったのは、どうしてなのか、お聞きしました。

「僕が若い頃って東京にカフェブームみたいのがあったんですよ。お洒落なカフェがあって、古民家カフェだったりとか、古いビルの上にルーフトップ・カフェみたいなのが流行っていて、漠然とカフェっていいなって思っていたのが、いちばん最初のきっかけですね」

●いいな〜と思っていて、それを自分でやってみようと思ったのは、どうしてなんですか?

「その当時は建築の仕事をしていたんですよ。ゼネコンで働いていて、父親は大工さんだったので、ゼネコンで働いたあとに、父と大工さんを一緒にやっていたことがあるんですね。その時に自分の仕事はこれでいいのかな〜みたいな、若い時なりに思っていて、まずはいろんな世界をもっと見てみようっていうので、バックパック(の旅)に1年間くらい行っていた時期があったんですね。

いちばん最初に訪れた国がオーストラリアだったんです。そのオーストラリアでカフェに行った時に、エスプレッソ・マシンが置いてあって、お洒落なバリスタがコーヒーをサーブしていて、お客さんとスモールトークをしていく中で、地域のコミュニティを作っていくみたいなのを見た時に、”あ、こういう世界ってあるんだ”みたいなことを感じたのが、コーヒーの仕事をしようって決めた時でしたね」

●それは、おいくつの時ですか?

「25歳だったと思います」

●オーストラリアのカフェの何が、そんなに魅力的だったんですか?

「まず、いちばんいいなと思ったのは、地域のコミュニティになっているんですよね。オーストラリアの人って毎日カフェに行くんですよ。朝必ずカフェに行って、ちょっとおしゃべりをして、たまたま隣に座った人ともちょっとお喋りをして、1日がスタートするみたいな・・・だからみんな顔見知りなんですよね」

●いいですね〜!

「そうやってカフェが街を作っている、カフェが街の文化になっているみたいなのを肌で感じた時に、すごく感動したっていうのがありますね」

●居心地よさそうですね〜。

「そうですね。なんて言うんですかね・・・自分の居場所みたいなのを、知らない街に行ったにも関わらず、顔見知りがそこでできていく感覚みたいなのは、本当に自分の居場所ができたなっていう、空間がただ居心地がいいだけではない、居心地の良さみたいなのがありましたね」

●バックパッカーとして最初に訪れたのがオーストラリアで、そこでカフェの魅力に気づき出会い、そのあともバックパッカーは続けられたんですか?

「そうです。そのあとはアジアを1年間くらいバックパックしていました」

●そのアジアの旅でもカフェにはよく行かれていたんですか?

「アジアはその当時2007年だったと思うんですけど、コーヒー屋さんって全然なかったんですよ。ただインドに行けばチャイを飲んだり、例えばバンコクに行ったらミルクティーを飲んだり、中国に行けばお茶を飲んだりっていう、その土地その土地のドリンクを飲みながら、カフェではないんですけど、お茶屋さんだったりとか、街角のチャイ屋だったりみたいなところに行ってましたね」

ONIBUSは「公共バス」!?

※「カフェ愛」が高まり、帰国した坂尾さんは、日本でカフェをやりたい! そのためにはまず修業だと考え、バリスタの世界チャピオンが手がけるコーヒーショップ「ポールバセット」で2009年から2年ほど本格的にコーヒーを勉強し、その後、独立されました。

ONIBUS COFFEEを創業したときは、どんなお店にしようと思ったんでしょうか?

「やっぱり自分のコーヒー店を始めようって思ったきっかけは、オーストラリアのカフェだったので、地域の人たちが来るような、地域のコミュニティの一端を担えるようなお店作りっていうのがいちばんの目標というか、そういうお店にしたいなっていうのがありましたね」

●暮らしの一部になるような・・・。

「そうですね。まさに本当にそうです」

●ONIBUS COFFEEには、どういう意味があるんですか?

「ONIBUS COFFEEのONIBUSがブラジルの、ポルトガル語なんです。公共バスっていう意味があって、ブラジルって国土がめっちゃ広いので、バスで12時間とか20時間とか、長い移動をする国なんですね。

そういうバス網が発達しているので、バス停が地域の起点になっていたりとか、経済の起点になっていたりとか、僕の名前のお店も地域の起点になれるような、人と人とが集ってまた次に進めるようなお店を目指して、ONIBUS COFFEEっていう名前にしています」

果実のような味わい

※ONIBUS COFFEEで出しているコーヒーの特徴についてお話しいただきました。

「僕らの扱っているコーヒーの特徴がすべてスペシャルティ・コーヒー豆を浅煎りで焙煎しているので、まず苦さがないっていうのがひとつ大きな特徴かなと思いますね」

●コーヒーと言えば、苦いというイメージがありますけど・・・。

「コクとか苦さみたいなのがあると思うんですけど、そういったものよりはコーヒー本来の、ひとつひとつコーヒチェリーって言われるような果実からできているので、味わいを楽しんでもらえるようなものをお出ししていますね」

●へ〜! では早速いただいてもよろしいですか? いろんな種類がありますけれども、今回は何を・・・?

「今回はホンジュラスとルワンダのお豆を、2種類ご用意しています」

●では早速、ホンジュラスからいただきます。見た目はいわゆる普通のコーヒーという色合いですけれども・・・。

「そうですね。ただ焙煎が浅いので深煎りのものと違って、濃い黒っていうよりは少し褐色的な色になっていますね」

●あ、そうですね! ではいただきます! う〜ん美味しいですね。確かに全く苦くないですね!

「そうですね。それよりも果実感だったりとか・・・」

●すごく優しい味がします〜。このホンジュラスのコーヒーには、どんな特徴があるんえすか?

「ホンジュラスは中米にある国で、甘さが特徴的ですね。僕らは、リンゴみたいな甘さだったりとか、果物の甘さに表現することが多いんですけど、ホンジュラスはまさに熟したリンゴのような甘さを持っているコーヒーだなと思います」

●美味しいです〜! で、こちらがルワンダですね。いただきます。あ、また違った柔らかさというか・・・。

「そうですね。ホンジュラスが中米なのに対して、ルワンダはアフリカの国で、アフリカって結構、酸味がぎゅっと凝縮したようなコーヒーになっていて、ベリー系の酸だったりとか、あとはシトラス系の酸みたいなのを感じるコーヒーとなっています」

●ちょっと紅茶みたいな感覚もありますね。

「そうですね。紅茶だったりとか、あとワインのような酸味を楽しんでもらえるようなものになっています」

●美味しいです! 挿れ方にもこだわりがあるんですか?

「そうですね。挿れ方はドリップコーヒーでお出ししているんですけど、例えばグラインダーだったりとかお湯の温度だったりとか、お湯の注ぐ量みたいなのを細かくレシピで決められていますね」

●この味の決め手っていうのは?

「味の決め手は・・・農作物なので、やっぱり農家さんたちがどういう環境でどういうふうに育てているのかみたいなのがいちばん大きく影響してきます」

(編集部注:コーヒー専門店などで販売されているコーヒー豆、私たちは「豆」と呼んでいますが、正しくは、アカネ科の植物「コーヒーノキ」の実の中に入っている種子、タネなんですね。この実は、さくらんぼのように赤く熟すので「コーヒーチェリー」と呼ばれています。

コーヒーの品種はたくさんありますが、飲むために栽培され、流通しているのは、「アラビカ種」と「カネフォラ種(通称ロブスタ)」のふたつだそうです。

コーヒーノキは、苗木から2〜3年かけて成長し、ジャスミンのような香りがする白い花が咲くそうです。そして実が8ヶ月ほどかけて、徐々に大きくなり、完熟した赤いコーヒーチェリーになります)

スペシャルティ・コーヒーとは?

※初歩的な質問なんですが、改めて「スペシャルティ・コーヒー」というのはどんなコーヒーなのか、教えていただけますか?

「認証とかがあるわけではないんですけれども、アメリカを中心としたスペシャルティ・コーヒーの協会と言われるようなところで、厳しく審査されて点数付けされたものですね。通常のコーヒーの10%くらいしか流通していないものになっています」

●とても稀有なものなんですね。

「稀有っていう表現が正しいかどうかはわからないんですけど、最近この5〜6年、お洒落なカフェが増えて、エスプレッソ・マシンが入っていてドリップコーヒーも出しているみたいなお店だと、スペシャルティ・コーヒーを使っている傾向が高いです」

●特別な地域と気候が生み出すコーヒーっていうことですよね。

「まさにそうですね。特別な気候が複雑な味わいを生み出すコーヒーって言われています」

●具体的にはそのスペシャルティ・コーヒーの生産地っていうと、どのあたりになるんですか?

「スペシャルティ・コーヒーも通常のコーヒーも生産地域は一緒になるんですけど、中米、南米、アフリカ、あとアジアでもインドネシアとかタイとかでは生産されていますね」

●スペシャルですね〜!

「そうですね。農家さんへの対価の還元だったりとか、自然環境と長く、持続可能な農業をしていこうみたいな考え方を反映しているコーヒーになるので、本当に稀有なコーヒーであることは間違いないかなとは思いますね」

コーヒー農園が鬱蒼とした森!?

※ONIBUS COFFEEでは、どの生産地のコーヒー豆を輸入するのかを決めているのは、坂尾さんなんですよね?

「焙煎をするチームがあるので、その焙煎チームと僕とで決めていますね」

●コーヒーを仕入れる農園は何ヶ所か、決めてあるんですか?

「やっぱり(コーヒー豆は)農作物なので、なるべく継続して買うみたいなのは結構大切になってきますね。もう10年ぐらい使っている農園もあったりとか、それプラス、新規で数件、毎年開拓しているっていうような形ですね」

●現地に行って買い付けをするみたいな・・・?

「そうですね。そういうロットも多く揃えています」

●現在だと具体的にどの生産地から仕入れているんですか?

「直近でいうと、6月にルワンダに行ってきたり、4月にグアテマラに行ったりしていましたね」

●ブログで拝見したんですけど、定期的にコーヒー豆の生産地に出かけていらっしゃるんですよね?

「そうですね。僕だけではなくて、社内のチームで担当の国みたいのがあるので、それぞれなるべく、できる限り生産地域を訪ねるようにしています」

●グアテマラのコーヒー農園に行った記事も載っていましたけれど、鬱蒼とした森みたいな感じでしたね。

「そうですね。僕らが(コーヒー豆を)買っているグアテマラの農園は特に、特にというか、ほかでは見ることがないぐらい森です!」

●森ですよね! コーヒー農園なんですよね?

「そうです、コーヒー農園です! たぶんみなさんコーヒー農園をイメージすると、ブラジルの広大な農園をイメージするかたが多いと思うんですね。僕らが買いつけているところは、グアテマラとメキシコの国境付近にあるんですけど、すごく切り立った石の山なんですよね。たぶん昔は海の底だったところが隆起してできた山になっているので、石がゴロゴロしていて、険しい山の合間にコーヒー(の樹木)が生えているっていうような感じですね」

●標高も高いんですか?

「そうですね。1800メートルから2000メートルぐらいの標高になっています」

●コーヒー栽培には適した場所っていうことなんですね?

「そうですね。クオリティの高いコーヒーを作るのには、適している場所になっていますね」

ルワンダ“堆肥”プロジェクト

※ONIBUS COFFEEでは、去年からアフリカ・ルワンダの生産地でプロジェクトに取り組んでいると、ブログにありました。これはどんなプロジェクトなんですか?

「ルワンダは森は全くないんですよ。アフリカだから自然いっぱいみたいなイメージだと思うんですけど、結構切り開かれていて、原生林みたいなのがなく多様性がないんですよね。

そうすると土の微生物の量だったりとか、落ち葉が堆肥になるみたいなのがなかなかなくて、優良な有機肥料を自分たちで作ることが難しいんですよね。それを日本の農家さんたちの知見をルワンダに持っていって、自分たちで優良なオーガニックな肥料、堆肥を作るプロジェクトを一緒にやっています」

●プロジェクトを始めてどれくらいになるんですか?

「始めてまだ2年ですね。1年目はトライアルで少しだけやって、去年から(本格的に)やり始めました」

●どうですか? 進捗具合は・・・。

「実際に(コーヒー豆の)クオリティに反映されているとか、例えばそこの土の微生物が増えたみたいなのって、まだまだわからないことなんです。今年から去年作った堆肥を使ったコーヒー豆ができ上がってきて、それが11月ぐらいに入ってくるんですけど、実際に販売できるっていうところまでは来ています」

●すごいですね~! 生産地の課題でいうと、今どんなことが挙げられますか?

「本当に国によって全然違うんですけど、ルワンダにおいては賃金の問題もありますし、教育ですね。コーヒーの教育っていうよりは全体的な教育の課題だったりとか・・・あと先ほどもお伝えした微生物の多様性の少なさっていうところですね」

(編集部注:農作物であるコーヒーは当然、環境の変化に影響を受けやすく、温暖化による気候変動が品質の低下や収穫量の減少につながり、このままいくと2050年頃には美味しいコーヒーが供給されなくなる恐れがあるそうです)

ONIBUS COFFEEとサステナビリティ

※ONIBUS COFFEEは、会社としての2023年の取り組みを「サステナビリティ・レポート」として、数字にしてブログで公開されていますよね。これにはどんな意図があるんですか?

「スペシャルティ・コーヒーを扱っていく上で、スペシャルティ・コーヒーの定義みたいなのがあるんですよ。その中に『サステナビリティ』と『トレサビリティ』の意識をもちましょう! みたいなのが書いてあるんですよね。

それって本質的なことだな~と思っていて、東京でこういうカフェを営んでいく中でも、自分たちが何ができるのかみたいなのを考えていく必要があるなと思っています。ただそれってなかなか伝えるのって難しいじゃないですか。なので数字に落とし込めるものは落とし込んで、レポートとしてあげようみたいなのを昨年から力を入れてやっています」

●具体的には会社でどんな取り組みをされているんですか?

「取引の価格を公表したりしていますね。例えば農家さんの『FOB』って言われる、コンテナに積む前の金額って、コーヒーの原価に関わることなので通常だとなかなか知ることがないんですけれども、そういうのも公表したりしていますね」

●社内にサステナブル担当っていうかたがいらっしゃるんですよね? サステナブル担当のかたとは結構頻繁にアイディアの交換とかされるのですか?

「そうですね。実際にいろんな農園に行ったりもするので、その時にいろんな話をしますね。今年出た話でいうと、実現するかはわからないんですけれど、焙煎機のある店舗を、例えばソーラーパネルを付けて自分たちで電気を作れるようにしたりとか・・・。

あと今、力を入れているのは“援農”ですね。農家さんのところに行って農業をお手伝いするっていうのを会社の中のひとつの仕事として、月に1回何人かで行って土に触れるみたいな機会を作ろう!みたいなのを提案して、実際に動いているっていうのをやっています。

ひとつは練馬のほうにある農家さんと、あとは東久留米にある農家さんですね。ブルーベリーを有機栽培で作っていたりとか、そこは自由が丘店で出た(食品廃棄物の)コンポストを肥料にしてもらって、カブにしてもらったりルッコラにしてもらったり、それをお店で出したり、みたいなのもしているので、そこにお手伝いしに行ったりしていますね」

●30年後のONIBUS COFFEEはどうなっていると思いますか?

「30年後・・・そうですね・・・たぶん今後もっと環境への意識はひとりひとりが高めていく必要があると思いますね。飲食店ってどうしても消費のカルチャーなので、そういったのをなるべく循環できるような仕組みを作りながら、ロールモデルになるようなお店作りをしてみたいなとは思いますね」

●改めて、坂尾さんはコーヒーを通してどんなことを伝えていきたいですか?

「そうですね・・コーヒーってめっちゃロマンがあるなと思うんですよ。きょう来ていただいている自由ヶ丘店のカフェで、いわゆるお客さんにサーブする、お客さんに提供するっていうところから、世界の裏側に行って買い付けてくる、その物流を自分たちでする、さらに土だったりとか、その土地の風土を理解するとかって、本当に多岐に渡るので、その全部をできる仕事ってなかなかないですよね。ひとことでは言えないですけど、本当にロマンがある仕事だなとは思いますね」

INFORMATION

ONIBUS COFFEEは奥沢店、自由が丘店、中目黒店、八雲店のほか、道玄坂と渋谷一丁目にそれぞれ1店舗、そして栃木県那須に1店舗と国内には7店舗あります。お近くにお出かけの際は、ぜひ立ち寄って、美味しいコーヒーを召し上がってみてください。

ONIBUS COFFEEでは、もちろんコーヒー豆の販売も行なっています。ルワンダ、エチオピア、ケニア、コロンビア、そしてホンジュラスなどから輸入した豆のほか、オリジナル・ブレンドや、ギフト用にドリップバッグなども販売。オンラインでも購入できますよ。

詳しくはONIBUS COFFEEのオフィシャルサイトをご覧ください。

◎ONIBUS COFFEE :https://onibuscoffee.com

2024/7/28 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. コーヒールンバ / 井上陽水

M2. YOU’RE THE CREAM IN MY COFFEE / NAT KING COLE

M3. コーヒー / スガシカオ

M4. ONE MORE CUP OF COFFEE / ROBERT PLANT

M5. コーヒーとシロップ / OFFICIAL髭男DISM

M6. BLACK COFFEE / ELLA FITZGERALD

M7. COFFEE / LEDISI

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」

2024/7/21 UP!

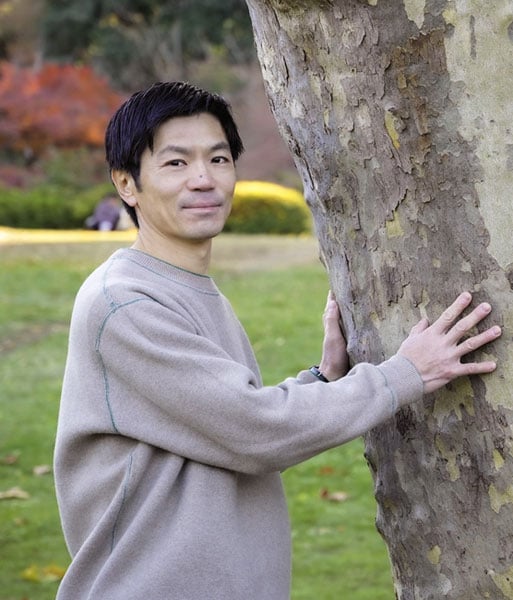

今週のベイエフエム / ザ・フリントストーンのゲストは、長野県上水内郡(かみみのちぐん)信濃町(しなのまち)認定の森林メディカルトレーナー「河西 恒(かさい・ひさし)」さんです。

町の面積のおよそ7割が森に覆われている信濃町では、森を活かした「癒しの森」という事業を行なっていて、森林メディカルトレーナーの育成にも力を入れています。

「しなの町Woods-life Community」の事務局も担当されている河西さんは1969年、東京都日野市出身。高校卒業後、将来は森で仕事をしたいと思い、東京環境工科専門学校で自然や生き物について学びます。

卒業後は、野生のニホンザルの調査や富士山周辺を案内するガイドなどを経て、一般社団法人「C.W.ニコル・アファンの森財団」に勤務。そして、信濃町の「癒しの森」に関わるようになり、現在は町認定の森林メディカルトレーナーとして活躍されています。

きょうは「癒しの森」や、森の中での体験プログラムが心身にもたらす効果について、活動の中心的な役割を担っている河西さんにお話をうかがいます。

☆写真協力:しなの町Woods-life Community

信濃町認定「森林メディカルトレーナー」

※まずは「森林メディカルトレーナー」とは何か、そのあたりのお話から。「信濃町認定」というご紹介になりましたが、これは町の事業として行なっている、ということなんですよね?

「はい、そういうことなんです。約20年ぐらい前、2003年からスタートしているんですけれども、森林セラピーを主軸として地域活性の事業に取り組み続けています。 いらっしゃったお客様を森の中へご案内する、いわゆるガイドの役割を『森林メディカルトレーナー』と名付けて信濃町でお迎えをしています」

●信濃町が認定する資格制度があるっていうことですか?

「そうですね。信濃町が主催して養成講座を開き、受講いただいた面々が受講を終えてからもずっと研鑽を続けて、お客様がいらした時にそれを大いに発揮して、一緒に森の中に出かける、そんなふうにしています。

ただ単に植物を紹介するような自然観察会でもないですし、環境学習ということでもないです。森林メディカルトレーナーというその名前からも想像できるかもしれないんですけれど、メディカルと付いているので、心身の健康のために森に入る意味についても、どういうふうに(お客様を)ご案内をしていくのがいいのか、ということをやったりとか・・・。

あとは実際にご自身にもお客様の体験もしていただいて、”やっぱり森に入るのは、こんなふうにいいんだな” なんていうことも、実感していただくことも大事な講座のひとつですね」

(編集部注:現在、森林メディカルトレーナーは講座を受講して、認定されているのは140人ほどだそうですが、例年、お客様を森にご案内するのは20〜30人くらいだということです)

C.W.ニコルさんの存在

※信濃町が「癒しの森」の事業を始める至った経緯を少し説明しておくと・・・

1990年代後半から2000年代にかけて、市町村が合併する、いわゆる「平成の大合併」が進む中、もともと「観光」と「農業」の町だった信濃町は、東京農業大学の教授「上原巌(うえはら・いわお)」先生が提唱する「森林療法」に出会い、合併はせずに、町の7割以上を占める豊かな森を活用することで、町の活性化につなげる選択をしたそうです。

それが「癒しの森」という取り組みにつながるわけですが・・・森には人を癒す力がある、これを活かしていこうとされたのは、信濃町に暮らしていた作家「C.W.ニコル」さんの存在が大きかったようですね?

「そうですね。ニコルさんの存在は大きかったと思います。同じタイミングで、ニコルさんと長野県の林務部がどうやらお話をされていたそうなんですよね。

ニコルさんがおっしゃるには、”欧米の方々は、日常的に森の中を散策しているよ”と。『ウッドパス』っていう小道が森の中に通っていて、気軽に散歩できるようになっているし、日常の周りにもやっぱり散歩している人が多いんだと・・・。日本は欧米よりもこれだけ豊かな森があるのに、”そうやって散歩している人、少ないよね?”って(ニコルさんは)おっしゃるんですよ。

さらに、特に英国ではお医者さんが処方箋で薬を出すのと同じように、”あなた、こういう状態だったら、もうちょっと森に出かけて歩きなさい”みたいなことを言うんだそうです。

そういう取り組みを日本でもやろうよと言って、当時、長野県林務部の担当者と話をしていて、林務のかたがたが補助金の事業を形にまとめて発信をしたと・・・。信濃町で当時、そんなことを考えていた住民8人のグループがその情報を見つけて、本来であれば町役場に相談をするんですけれど、それを飛び越して、いきなり県の発信元に”私たちにやらせてくれ!”って直談判をしたそうです。

なので、ニコルさんの発想がきっかけになって、この癒しの森事業がスタートしているんだよっていうふうに聞いていますね」

●海外では、こういった癒しの森のような事業はあるっていうことなんですか?

「はい、ニコルさんの周りにはあったみたいです。処方するっていうお話もしましたけれど、ちょっと体調を崩したかたが森に出かけることも日常だったし、森の中で勉強をする、小学生が森の中に入って数学の勉強をしたりということもあったりとか、そんな取り組みは日常的にあったそうです。

ドイツで参考にしたのは『クナイプ療法地』というところなんですが、1万2000人ぐらいの人口の町に保養のかたが、年間50万人以上訪れるんだそうです。ドイツでもそうやって自然環境の豊かなところに出かけることで、自分自身の心と体調を整えましょう、みたいな取り組みがあったようなんですね」

(編集部注:河西さんが「癒しの森」に深く関わるようになったのは、実は河西さんがスタッフとして関わった「C.W.ニコル・アファンの森財団」の「5センス・プロジェクト」の影響があるんです。

このプロジェクトは、児童養護施設や盲学校に通う子供たちを森にいざない、いろんな体験をすることで、心と体を癒し、心身の健康を取り戻してほしい、そんな目的で行なわれているそうなんですが、ある時、河西さんは信じられない光景を目にします。

それは全盲の子供が、なんとなく周りの様子がわかるからと、森の中を走ったんだそうです。おそらく、その子が持っているすべての感覚が、森の効果で研ぎ澄まされて、奇跡のようなことにつながったんでしょうね。

そんなプロジェクトに参加して、心から笑顔になる子供たちの存在が糧となり、それが、河西さんの大きな原動力になっているんです)

閉じていた感覚を開く

※ここからは、森林メディカルトレーナーが実際に森の中で、どんなプログラムを行なっているのかを聞いていきましょう。森林浴というのは以前からあったと思いますが、森林メディカルトレーナーが行なうプログラムは、森の中をただ歩くだけじゃないんですよね?

「そうですね。これまた難しいんですけれど、何か特別なことをしているわけでも実はないんです。 なんですけれども、一緒に森に出かけて、まず私たちがご案内をしているのは、例えば木の枝をポキって折った時に、ほわ〜って香ってくるその香りを嗅いでいただいたりとか・・・。あるいは水の音がしませんか? と言って、耳を傾けてもらったりとか・・・五感ですね・・・臭いとか音とか・・・食べられる野草なんかも生えているので、ちょっと味見してみません? ってご紹介したりとか・・・まず森の中で、感覚を使うものにアプローチをしているんです。

特に都市部に住んでいる、とても忙しいかたは、その感覚が閉じてしまっていると僕らは思っています。実際にそうなんですけれど、(森に)ご案内することでなんか変わってきたみたいなことをおっしゃったりとか、半日ぐるっと森を回ったあとに、自分から鳥の声に気づけるようになったとおっしゃるかたは結構いらっしゃいます。まずは感覚を開いていただくことをやっています」

●具体的にどんな効果が見込めるんですか?

「森の中に出かけることの、ひとつの大きい効果だと思うんですけれど、『フィトンチッド』と言われているんですが、植物、木々、草花は動けないので、虫とか菌にやられないために、自分を守るための忌避剤(きひざい)として、そういう科学物質を製造して放っているんですよね。

それを人間が(森に)出かけて普通に呼吸することで、とても心と体の、ひと言で言えば、バランスが整うなんていう表現をしているんですけれど、ストレスホルモンの値が下がったりであるとか、いい睡眠につながったりであるとか、様々な効果がその香りを普通に呼吸にすることで得られるんですよって言われていますね」

●医学的にも効果が検証されているということですか?

「はい、エビデンスはたくさん出てきています」

●へぇ〜! 「癒しの森」プログラムを行なうエリアには、いくつかコースがあるんですよね?

「信濃町では代表的なコースは3つありますね。あまりアップダウンがない池の周りにたくさん道がある『御鹿池(おじかいけ)』っていう池があるんですけれども、そこに出かけるコース。あとは野尻湖があるんですが、その野尻湖をちょっと見下ろせるような森の中を歩く『象の小径コース』というのもあります。

で、もうひとつ新潟県境に『地震滝(ないのたき)』という日本の滝100選に選ばれているような立派な滝があるんですけれど、そこをゴールに目指す『地震滝コース』っていうその3つがあります。

その滝コースは1日かけて、お弁当を持って出かけましょう! っていう場所なので、どっぷり1日森の中にいたいっていうかたには地震滝コースをご案内しています」

森の中で、ひとりたたずむ時間

※森の中で行なうプログラムについて、もう少しうかがっていきましょう。森に入ったら、ほかにどんなことをやるんですか?

「森に入って、まず感覚を開いていただいたあとに、丁寧に呼吸してみましょうかと言って、胸式呼吸ではなくて腹式の呼吸を丁寧にご案内したりとか 、あとは素足になって”水の中に入りませんか?”と言って、(小川に)入って”きゃー!”って言ってもらったりとか・・・。

あとは感覚が開いて、そうやって体験をしていただいたあと、ひとりで森の中にいても大丈夫だな、安心だなっていうふうにお客様の様子が変わってきたら、ちょっとひとりたたずむ時間も取っていますね。レジャーシートをお渡しして、そうですね、15分とか20分、あるいは長いかただと30分ぐらい森の中でひとりで過ごしていただく時間を取るようにしています」

●リラックスできそうですね〜。

「そうですね。とてもその時間、ひとりたたずむ時間のあとは表情が変わるかたが多いです」

●参加者のみなさんの反応はいかがですか?

「様々なんですけれど、忘れかけていたものをちょっと思い出した気がしたとか、あとはこれ、女性なんですけれど、森の中に半日出かけて戻って、美容室に行ったそうなんですよ。そうしたら(美容師さんに)「どこに行ったんですか?」と言って、髪の毛を美容師さんに触ってもらって、髪がとてもツヤツヤしていたって言うんです。

”そんなことを言われたわよ”と言っていただいたお客様がいらっしゃったりとか、いろいろなかたがいるんですけれど、だいたいみなさん表情が柔らかくなって優しくなりますよね。人当たりが優しくなる、表情も言葉も・・・僕はそんな感じがしています」

●まさに河西さんがそんな感じがします。優しさが出ています。溢れ出ています。

「いやぁ〜、ははは、ありがとうございます。おそれいります(笑)」

●河西さん自身も仕事とはいえ、プログラムが終わる頃には変化を感じますか?

「私自身は終わった時は、とにかく何事もなく無事に終えられたなって、ちょっとほっとしている部分が大きいんですけど、必ずトレーナーはお客様を迎えることが決まったら下見をするんです。その下見の時にひとり、あるいは一緒に案内する仲間と下見するんですけど、その時間はとても自分にとっては気持ちいいですよね、リラックスできるなって・・・。

やっぱりこのコースは、改めてこういうふうに回るのが自分には合っているなって実感して、お客様をお迎えするっていうふうになるんですけれど、私はやっぱりその下見の時間はいいなと思いますね。で、やっぱり眠くなります」

●癒されるんですね〜。

「はい、緩むっていう表現がいいですかね」

企業や団体がもっと活用すべき「癒しの森」

※河西さんが所属する「しなの町Woods-life Community」としては今後、どのようなことに取り組んでいく予定ですか?

「これまでもそうだったんですけれども、おもに企業で頑張っているかたがたをお迎えをして、なんて言うんでしょう・・・ちょっとバランスを崩しているようであれば、ご自身を取り戻していただいて、いつもの調子とあまり変わらない、大丈夫っていうかたは森に来ることで、より生産性が上がったりとか、コミュニケーションが活性化するっていうデータもあるので、企業にお勤めのかた、あるいは団体や組織で動いているかたに、もっと活用いただいて・・・。

今『健康経営』なんて言われて久しくなりましたし、『ワークエンゲージメント』であるとか『心理的安全性』みたいなキーワードも出てきているので、従業員の心と体の健康プラス、従業員同士の関わりがもっと活性化していって、より組織であるとか企業が元気になるっていうところに貢献できればいいな、そんなことを意図してみなさんにいらしていただければいいなと思っています」

●確かに企業の福利厚生や社員の健康管理などにこの「癒しの森」プログラムを

活用したらすごくいいですよね?

「もうぜひぜひ! そう言っていただけると、とてもありがたいですね」

●では最後に、森林メディカルトレーナーとしての夢や目標があれば、ぜひ教えてください。

「一緒に出かけていただいて関わるかたが日常に戻られた時に、森の中で表情が緩んで、いい表情になることはもちろんなんですけれど、そうなった時にその状態で日常に戻って、そのかたの日常がよりよくなる・・・健康っていう面もそうですし、幸せっていうことも言えるのかもしれません。そのかた本人が望んでいる人生が歩めるようなサポートができるといいなと思っています。

そのために日々勉強することしかないのかなって、ちょっと実は思っていて・・・なかなかバタバタして仕事に追われる日々ではあるんです。森にいてもその事実は変わらないので・・・。でも時々、森のそばにいる人間もちょっと森に出かけて、新しい情報であるとか、学ばなくちゃいけないよなって思うことは少しずつ勉強しつつ、でもお客様と楽しい時間を過ごすっていう・・・すいません、答えになっているかどうかわかんないんですけれど、何かすごく大きな目標があるかっていうことよりも、日々研鑽し続けることが大事だな、なんて今思っています」

(編集部注:信濃町が取り組んでいる「癒しの森」は、日本初の事業で、ほかの市町村からの視察も多いそうです。提携している企業や団体は、現在39ほどあるとのことです)

INFORMATION

「癒しの森」のプログラムに参加してみたいと思ったかたは、「しなの町Woods-life Community」の事務局に、できれば、メールでご連絡くださいとのことです。

宿泊は「癒しの森の宿」に認定されている宿を選ぶことができるそうです。宿泊プランやガイドツアーの料金など、詳しくは、信州信濃町「癒しの森」のオフィシャルサイトをご覧ください。

◎「癒しの森」:http://iyashinomori.main.jp

2024/7/21 UP!

オープニング・テーマ曲「KEEPERS OF THE FLAME / CRAIG CHAQUICO」

M1. TAKE IT EASY / THE EAGLES

M2. HAPPY EVER AFTER / JULIA FORDHAM

M3. SAIL DOWN THE RIVER / C.W.NICOL

M4. WATERFALLS / TLC

M5. WITH / 幾田りら

M6. YOU’RE BEAUTIFUL / JAMES BLUNT

M7. RELAX, TAKE IT EASY / MIKA

エンディング・テーマ曲「THE WHALE / ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA」