2025/4/18 UP!

今回は千葉県で一番新しい「道の駅」のご紹介です。

安房地域に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた館山市は、さまざまな農水産物が生産される「食材の宝庫」です。そんな館山市に昨年、“食と体験のテーマパーク”をコンセプトにした「道の駅グリーンファーム館山」がオープン。その魅力に迫ります。

「道の駅グリーンファーム館山」。JR内房線 九重駅から徒歩圏内にあります。まずは駅長の北下拓宏さんに、どんなところなのかを伺いました。

北下さん:2024年2月にオープンいたしました千葉県で30番目となる道の駅です。館山市は、温暖な気候の中でたくさんの農産物が育つ場所となっておりますので、食の魅力をお伝えできるようにこちらの施設を作らせていただきました。冬でも葉物野菜が非常に元気よく育ったりですとか有名なところで言うと菜花ですね。春に向けては、お花ですとかやはりイチゴというのが人気のものです。この道の駅は「食と体験のテーマパーク」というものをコンセプトにしておりまして、道の駅の裏手にある農園で、昨年は菜花の収穫体験やサツマイモジャガイモなどの収穫体験を行いました今年のですね、春にさらに農園を充実させるべく改修工事をただいま行っておりまして、夏過ぎ頃からまた収穫体験ができるように今整備を進めております。

現在は、昨年の収穫体験をさらに充実させるべく、農園や、施設の改修工事を行なっています。お話にもありましたが、このまま順調に進めば、夏野菜の収穫から始められそうということです。そして、こちらでは今注目のジビエも扱っています。この地域は猪などによる被害も多く、害獣駆除や狩猟が行われてきましたが、その肉を広く一般に売ったり、活用するまではなかなかいけませんでした。こちらのグリーンファーム館山では、そんな「館山ジビエ」を盛り上げる取り組みもしています。

北下さん:このイノシシを、ただ獲るだけではなくて、何かに活用できないかというところで、食肉用に、加工させていただいたジビエ肉を販売ですとか、あとは飲食店の方でメニューに取り入れて、お客様にお届けしております。うちで扱っている猪肉は加工をですね非常に丁寧にやっておりまして一般的なイメージの獣臭さですとか、そういったところはもうほぼほぼないような状況で。試食会とかやっても、今まで猪肉とかもう全く食べない食べたことあるけど苦手だっていう人にも受け入れてもらえるような美味しいものになっております。僕も、はい、、非常に美味しいと思います。こちらは猪肉を使ったTATEYAMA ジビエバーガーというものを販売しておりまして、こちらも数量限定ではございますが、皆さんに喜んで食べていただいてます。今、1410円でハンバーガーの方売っておりますけども。値段は高いんですが皆さん喜んで買っていただいて、やはり食べた方は美味しいというふうに言ってくださってます。

以前YOU遊チバで「館山ジビエセンター」をご紹介したときに、館山のイノシシは、山でどんぐりやタケノコを食べているので甘くておいしいお肉になるというお話をご紹介したんですが、冷凍の肉だけじゃなく、ハンバーガーで気軽に食べることができるのもいいですよね。ちなみにこのハンバーガーショップにはもう一つ名物がありまして、“海のジビエ”のハンバーガーも出しているんですよ。

海のジビエは、「くじら肉」なんです。近くの南房総市和田は関東唯一の捕鯨基地があるところ。地元ではくじら肉はお馴染みの食材ですが、今は目にすることが少ないですよね。グリーンファーム館山を訪ねてくる方は、海のジビエと山のジビエのハンバーガーの食べ比べをして楽しんだりしているそうです。

千葉県内で30番目に誕生した一番新しい道の駅「グリーンファーム館山」では、この道の駅ならではの魅力を出していこうと、地元館山をはじめとする地域の名店とコラボしたオリジナル商品を販売し人気になっています。どんなものがあるんでしょうか?

北下さん:当駅のオリジナル商品としましては、館山で創業100年を迎える房洋堂さんに作っていただいた「花まるタルト」というお菓子ですね。こちらが当駅限定のオリジナル商品として販売しております。あとは、館山市産の千葉県のブランド米「粒すけ」を使った「ポン煎餅」というポン菓子ですねこちらをおせんべい状にして、醤油味と黒糖味をつけたもの。こちらは値段的にリーズナブルなのもあって、結構リピート買いされるお客様も多くて大変人気な商品となっております。あとまた「房洋堂」さんには、木村ピーナッツさんのピーナッツを使った「ピーナツカステラ」ですとか、千葉県産の蜂蜜を使った「はちみつカステラ」こちらも当駅限定のオリジナル品となっておりまして、あとは例えば館山産のイチゴを使ったいちご寒天、どちらも当駅でのみで販売しているオリジナル商品となっております。オリジナルのお土産については非常に開発当初からこだわっておりまして、地元の業者さんですとか農家さんにご協力いただきながら、自分でもやはり食べて美味しいと思えるものですね、お土産に買っていきたいと思えるものを作らせていただきました。

今お話にあった「ポン煎餅」と、いちご寒天と人気を二分する「いちじく寒天」をスタジオに用意しました。

何度も何度も打ち合わせや試作を重ね、できたものばかり。ポン煎餅の材料は館山産の粒すけ100%。8枚入りで税込390円。お土産として大人気だそうです。さて、道の駅グリーンファーム館山は、地元の会社などともコラボしながら地域の食の発信を行っていますが、その発信先は、旅行者だけではないようなんです。これから道の駅グリーンファームが目指していく方向についても、お話いただきました。

北下さん:観光の利用の方が非常に多いんですけれども、その中でもやはり地元の方のご利用もありまして地元の方がですね、やはり地元ので採れたお野菜ですね、というものを食べていただくというところで、それで新鮮なものを食べて喜んでいただくこういったことも、やはり大事なことだと思いますので、観光の方地元の方問わずたくさんの方にご利用いただきたいと思っております。食とですね体験を通して、やはり館山の魅力を知っていただく、そういったところ本当にここに来れば館山の全てがわかる、そういったような施設にしていきたいとは思っています。テナントとしまして、近隣の牧場の須藤牧場さんの生シェイクやソフトクリームを販売しておりまして、またジビエの肉を使ったジビエバーガーを販売するTATEYAMA BURGERですとか、あとはレストランののうえんカフェさんというですね、袖ケ浦で非常に行列ができる人気のレストランさんがこちらはイートインの施設として併設されておりますので、ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。

そして、袖ケ浦で大人気の「のうえんカフェ」も南房総エリア初出店していますがまだオープンして日が浅いこともあり、比較的入りやすいようですよ。地元農作物だけでなく、地元企業とのコラボ商品、そして、この夏頃から再開予定の収穫体験、お楽しみ満載なんですね?

新鮮な食材をお店で買って、その場で焼いて食べられるバーベキューが楽しめるスペースもあるんです。これからのお出かけシーズン、県内最新の道の駅で館山を丸ごと楽しんでみませんか?イベントなどの情報は、随時更新されていきますので詳しくは道の駅グリーンファーム館山の公式ホームページをご覧ください。

https://greenfarm-tateyama.com

2025/4/11 UP!

明後日4月13日は“喫茶店の日”なんですが、最近みなさんは喫茶店、ご利用になっていますか?

自宅でも車の中でもフードコートでも、コーヒーはどこでも楽しむことができますが、ぐっと落ち着いた雰囲気のお店でいただくコーヒーというのもいいですよね。都心から近く、多くの人が暮らし、商業施設や企業が集積するベイエリア。たくさんの人が行き交うこのエリアには、長く愛され続けているレトロな喫茶店がたくさんあるんです。その中の一つ、あの作家の村上春樹さんもよく訪れたというフレンチスタイルの喫茶店を紹介します。

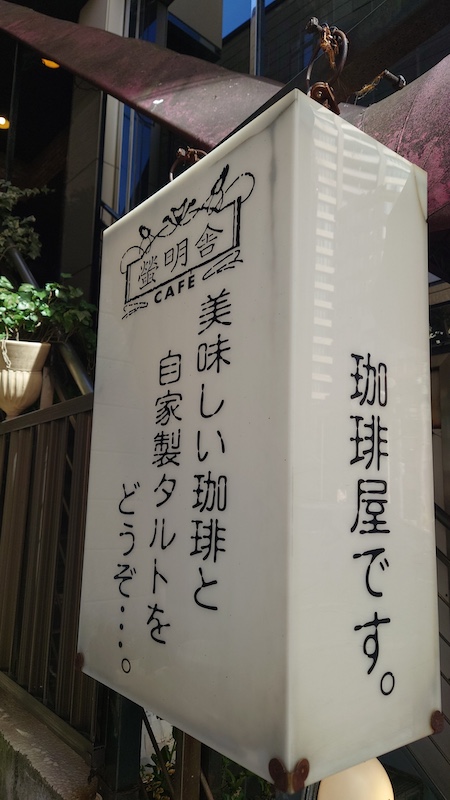

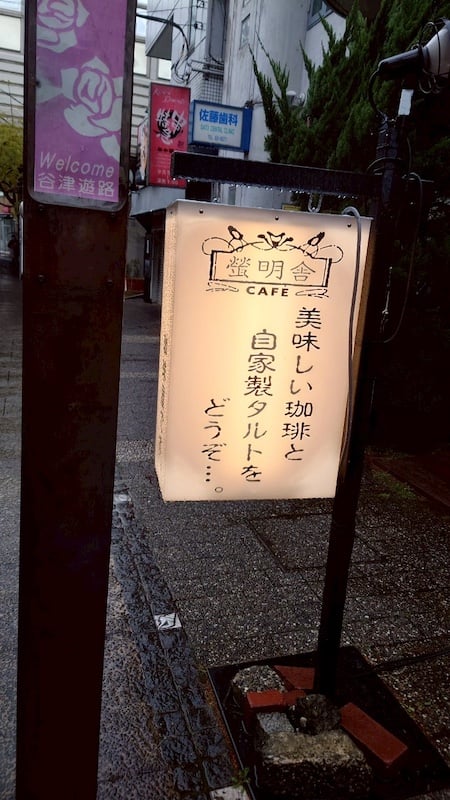

今回、ご紹介する「café螢明舎」は、いつ行っても変わらない落ち着いた雰囲気が人気の喫茶店です。先代のオーナー、下田壮一郎さんが1982年に谷津で創業し、数年後に京成八幡駅とJR・都営新宿線、本八幡駅の間に八幡店を開きました。残念ながら荘一郎さんは2年半前に亡くなられましたが、この2店舗は奥様の下田理絵子さん、次男の励次朗さんに先代の想いと共に引き継がれ、現在もたくさんのファンが訪れています。今回は理絵子さんに、まずはお店の成り立ちからお聴きしました。

下田さん:習志野の谷津と、本八幡に2店舗ございます。元々は先代の社長が、絵かきをしておりまして、絵かきだけでは当然食べていけないということで、谷津に喫茶店を開きました。それが1982年です。都内でジャズ喫茶を開かれていた村上さんのところにお邪魔して、私も喫茶店を開きたいんだ。絵を書いてるんだっていう話をしたのが、どうも村上さんの心に残っていたようで、その後訪ねてきてくださいまして、親交がある程度あったようです。飼ってた猫のことも書いてくださったりしたみたいです。その後(絵描きとして)絵筆を折ったわけなんですけど、主人にとってはそのお店の全てがその作品だったんだと思います。家具ですとか灯り、音楽、空間全てが、、を、提供したい。というふうに思ってたと思います。

コーヒー、そしてお店の雰囲気自体が前オーナーの「作品」だった。なんかすごい深い言葉ですね。

その、前オーナーの作品ともいえるお店では、コーヒーの淹れ方や、フードメニューにもこだわりがあります。どんなこだわりなのかきいてみました。

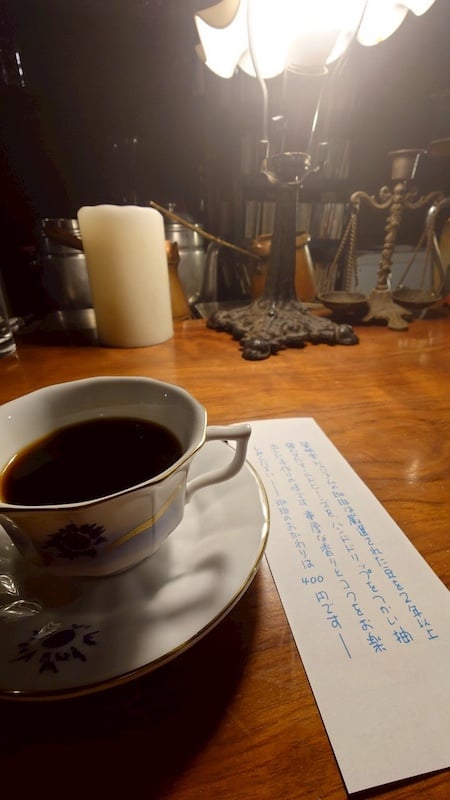

下田さん:開店当初から、いわゆるフレンチスタイルでネルの布を使ってコーヒーを抽出するんですけれどもコクがあって香り高く、深い味と言うんですかね、そういうのを目指して、それは変わらないです。食事はサンドイッチとキッシュがございまして、ケーキ類ですと9種類あります。谷津の方に厨房がございましてそちらで作ってるんですが、基本的には全て手作り・・パン以外は全部手作りです。中でも卵ですとかそういうバターとか材料に関しても厳選されたものを選んで作っております。キッシュはバター、粉から捏ねて伸ばして焼いてホワイトソースを作って、それをチーズを入れて、ちょっと濃厚な感じに仕上げてます。いや大変ですね、もうとにかく手間だけはかかってます。

スタジオでケーキをいただきました。

ちなみに、café螢明舎 のフレンチスタイルの条件は

- フレンチローストのオールド・ビーンズ(エイジング・ビーンズ) を使う

- ネルのハンドドリップとデキャンタを使う

- デミタスサイズの磁器のコーヒーカップを使う

- インテリアはフランスの田舎風 だそうです

フランネルという布を使ったドリップは一杯抽出するのに5分以上かかりますがこうして淹れたオールドビーンズのコーヒ-は、ポリフェノールが豊富に含まれていて、ワインと同じようにいったん落ち着かせることで、味や香りに深みが増していくのだそうです。抽出後30分〜3時間ぐらいの間に味のピークが訪れるように淹れられたコーヒーは、デキャンターにうつされ、オーダーが入ると60~65度ぐらいに温められて提供されます。

レトロという言葉では表現し尽くせない、独特の雰囲気のあるcafé螢明舎。谷津と本八幡にお店がありますが、そのどちらもが、時代に流されず、その世界観を保って多くのファンに愛されています。どんな想いが受け継がれているのでしょうか

下田さん:まずお客様が・・今年で43年目になるんです。谷津の方なんですけど43年目になるんですけど・・・「30年ぶりに来たけど全然変わってない」とか、そうやっておっしゃるのでその辺は何とか主人の思いを引き継げてるのかなとは思っております。一番はやっぱりお客様とスタッフ同士もそうなんですけど、その距離感、それを保つっていうことがそういう空間を維持することになるんじゃないかなと思います。よく来てくださるお客様と、初めて来たお客様に対して我々スタッフが同じように接することができる。初めて来たお客様がちょっといわゆる常連さんと仲良くしてるような場面があると引いてしまう。そういう場面をなくす、そういう何か変な気遣いをしてはもらいたくないなっていうのはあります。

お店の方と、お客さんとの距離感、気遣いをさせたくない。大事ですね。

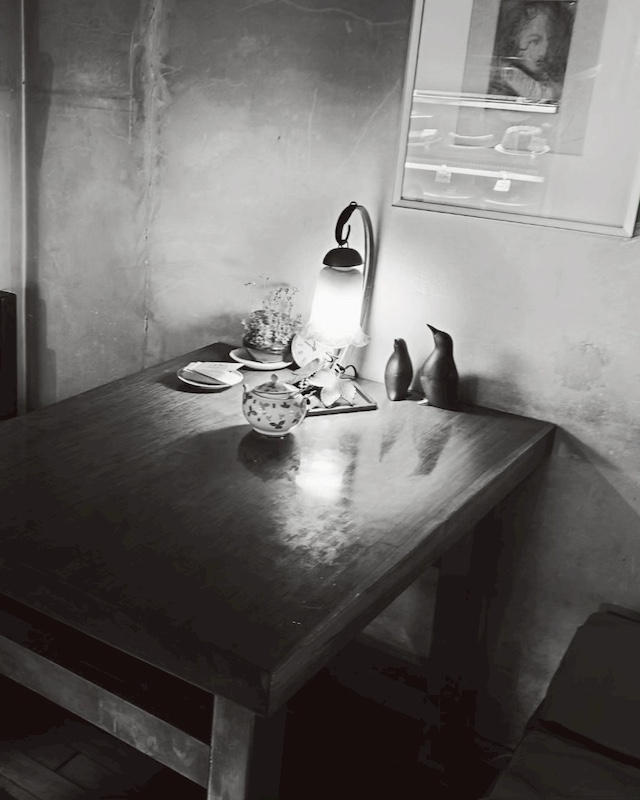

その時の天気や湿度、気温によって微調整するコーヒーの淹れ方も、先代から変わらない。いつ行っても同じスタンス、同じ雰囲気、同じ味。これが安心感につながっているんですね。そしてお店の雰囲気やインテリアも統一されています。元アトリエの谷津店は、京成谷津駅からすぐのところ。時間の経過とともに味わいを増すというブナ材やアフリカ原産のブビンガ材と素材にも拘って、前オーナー自身がデザインした建物。家具も注文制作した物なんです。ビルのテナントである八幡店の方は、自慢の7mのカウンターを大型クレーンで搬入し、テーブルは鹿児島にある障害者自立支援施設で造った漆塗り。これも前オーナーのデザインを元にしているそうです。

ますます行ってその雰囲気の中で時間を過ごしたくなりますね。

最後に、奥様の理絵子さんが荘一郎さんから引継ぎ、そして 次男の励次郎さんへ引き継いでいたいと思っている大切な想いをうかがいました。

下田さん:正直主人はそのワンマンというか厳しい。とにかく守れという感じだったんですけど。私が天国に行けるかどうかわかりませんけど、あちらで会ったときに「よく頑張ったな」って言われるように私は頑張りたいと思いますが。今息子が手伝ってくれてるんですけれども、いい空間だなっていうふうに思えるんだったらそれは守り継いでいるという感じがします。いつでもそう自分で良い空間作れてるかなっていうのを意識して。コーヒーを落とすこともそうですし、そのケーキ一つにしてもそうですけど、私達にとっては一杯出すコーヒーは何千杯何万杯のうちの一つかもしれませんけどお客様にとってはそれが最初の一杯かもしれないですし、それに何か気持ちを込めて受け取ってるかもしれないので、そこを考えていつもお客様に対してもお店に対しても接してもらいたいと思います。

谷津や本八幡のお店、これからもそういう場所であり続けてほしいですね。

私もフレンチスタイルに包まれて、変わらないものの良さを感じながらの至福のひととき、過ごしてみたくなりませんか?café螢明舎のホームページとSNSのリンクはこちらです。営業時間などの情報もこちらでご確認ください。おでかけください。

2025/4/4 UP!

令和5年のデータで千葉県には31万5千頭を越える飼い犬の登録がありますが飼い主さんにとって、愛犬は大切な家族の一員ですよね。

太平洋に面し、自然豊かな九十九里は、広いビーチをお散歩したり、一緒に食事ができるレストランや泊まれるホテルなど、愛犬に優しい施設が充実する、今注目の“ドッグフレンドリーエリア”なんです。今日はそんな九十九里にある“愛犬と一緒に過ごす日常”が コンセプトのホテル「Luana Hasunuma」をご紹介します。

都心から車で1時間半ほどとアクセスも良い九十九里は、実は数年前から、愛犬家の間で“ドッグフレンドリーエリア”として知られ、それぞれに特徴のあるわんちゃんに優しい施設がたくさんあります。今回は、夏は海水浴客で賑わう山武市・蓮沼海岸にほど近い場所に、昨年5月 リニューアルオープンした愛犬と泊まれるホテル 「Luana Hasunuma」の代表 小川一馬さんにまずは施設についてききました。

小川さん:LUANA HASUNUMAは1部屋に2頭まで無料で宿泊が可能です。廊下とかはリードをつけていただいたりしてます。また1階にはですね、室内ドッグランも完備してます。そこではノーリードで遊ぶこともできます。私どもはすぐ隣にsashiro’s caféというレストラン営業してます。お食事等ワンちゃんと一緒に召し上がることが可能です。ワンちゃん用のご飯は、ごめんなさい、おいてはありません。ワンちゃんの食事は持ち込んでいただいております。売りにしてるのは、有機野菜。地元で採れる野菜をふんだんに使ったイタリアンで提供をさせていただいてます。九十九里浜がすぐ目の前にあります。施設から海までは徒歩3分から5分ぐらいで海岸まで行くことは可能です。松林があって、非常に自然に恵まれた環境にあります。海に行きますとマイナスイオンもたくさんあるところでありますし、いいところだというふうに思ってます。

「Luana Hasunuma」は蓮沼海浜公園のすぐそばにあって、もともと「蓮沼シーサイドイン小川荘」という、大学生の合宿などに使われていた施設だったそうで、体育館や食堂などが併設されて賑わっていましたが、合宿するサークルや学生さんの数が減ってきていたので、リニューアルしようと決めて2020年に一旦、宿を閉鎖。改築、改修をへて、昨年春、リニューアルオープンを果たします。前身の旅館でも最大5頭の犬を飼っていて犬同伴の宿泊もOKだった「Luana Hasunuma」では愛犬連れで利用できる、地元産の野菜やお米・ブランド肉をふんだんに使用したメニューのカフェも併設したということですが、さらにどんなところがドッグフレンドリーになったのか、教えていただきました。

小川さん:ワンちゃんが快適に宿泊をしていただくというのが一番の目的でありまして、玄関入ってからまた廊下の床材、また客室に入っては部屋の中の床材、またベッド、また寝具類も全てワンちゃんにとって最適なものを選んで設備をさせていただいてます。ドッグランはホテルのオープンと同時に、またレストラン、カフェの方のオープンと同時に二つのドッグランがあります。レストランと併設してる大きなドッグランと、また、ホテル専用の中庭にある、ちょっと小さめなんですが、ドッグラン二つがございます。室内ドッグランと合わせて3ヶ所のドッグランを用意してさせていただいてます。またドッグランでは、洋芝を中心にして、小さなワンちゃんでも体、足に負担の掛からないような柔らかい素材の洋芝で受け入れをしております。洋芝でドッグランを作ってるところってのは本当に稀だと思います貴重な優しい芝でありますので、たくさんの方に今喜んでいただいてます。

ドッグフレンドリー、ドッグファーストで考えて選んだ芝ということすがが特に体重の軽い小型犬にはとてもいいそうなんですね。また、雨の日でも楽しめる広い室内ドッグランは床が柔らかい素材で出来ていて、こちらもワンちゃんが思い切り走り回れるというわけです。ドッグランのほかにも、部屋の中のワンちゃんのベッドの高さは低めに、出入りしやすく設置されていたり、お部屋に水飲み用のボウルやペットシートなども完備されていて、家で過ごすのと同様かそれ以上にストレスフリーで宿できるのも魅力なんです。

ドッグフレンドリーエリア 九十九里の 蓮沼海岸で 愛犬と過ごせるホテル「Luana Hasunuma」をご紹介しています。海岸まですぐに行けて、お散歩コースも充実。柔らかい洋芝のドッグランや一緒に食事ができるスペースなどドッグファーストを考えてのリニューアル、お客さまの反応はどうなのでしょうか?

小川さん:お客さんの声いろいろいただいてます。寝床が変わるとゆっくりできないというワンちゃんが、このLUANAHASUNUMAに宿泊したときは本当に自分のうちのようによく休むと。またドッグランの方でもワンちゃん同士がとっても仲良くなる、飼い主さん同士も、みんな声を掛け合って挨拶をしたりお互いのワンちゃんをかわいがったりとですね、よそではなかなかできないような、そういったコミュニケーションも自然に取れるという声も多くいただいてます。レストランの中でもワンちゃんとノーリードで食事ができるスペースもあります。繁忙期はワンちゃんで、、、沢山いるんですが、そのワンちゃん同士が、お互いにコミュニケーションを取りながら、みんな仲良しで見てても微笑ましい限りです。お客さんは地元のお客さんも多いんですが、週末になりますと、県外からもはるばると早朝から遊びに来ていただいてます。年齢層は意外と・・ご年配の方が多いのかなというふうにオープン前は思ってましたが、実際ホテルオープンした後感じることは、30代また40代、50代ぐらいのこの世代の年齢層が圧倒的に多いなという感想であります。

楽しいドッグランで走りまくれば、それはよく眠れるでしょうね

子育てやお仕事もひと段落しリタイヤされた年配のお客さまがメインではないかという小川さんのオープン前の予想は外れたんですね。そして宿泊だけでなくドッグラン利用のお客さんも、アクアラインで東京や神奈川からに加えて圏央道を使って埼玉から訪れる愛犬家の方も結構いるそうです。チェックアウトの前には次回の予約をされる、リピータ―の方も目立つようですよ。

この九十九里エリア、他にもドックフレンドリーな宿泊施設がいくつかあるんです。

昨年5月にもこの番組で貸切のコテージ(アソビレッジ)やフレンチコースを楽しめるオーベルジュ(アンドワン九十九里)をご紹介しましたが、山武市をはじめとする九十九里では、地域全体を「ドッグフレンドリーエリア」にしていこうという気運が高まっているんです。

小川さん:元々ペットと泊まれるということをテーマにして宿を経営していました。近年は同業の施設も増えてきております。山武市でも、ワンちゃんと遊べる、また、ワンちゃんと泊まれるということで、市の方も受け入れに対して前向きに応援をしていただいてるっていうのは一つの売りだと思います。やっぱり1軒2軒じゃなくて地域でこのワンちゃんを受け入れるということでこれからますますこの山武市の海岸蓮沼の地域がワンちゃん連れで賑わってくれることを一番望んでおります。もう既にこの山武市では、ワンちゃんのイベントをドッグフェスティバルということで、大々的に年2回から3回行っております。山武市としてワンちゃんとの認知度もかなり増えてきているというふうに思ってます。

4月27日日曜日には蓮沼海浜公園、中下海岸で「九十九里ビーチドッグフェスティバル 2025」が開催予定です。無料の駐車場が1000台分用意され、「愛犬と愛犬家のQOLの向上」をテーマに、愛犬との絆を深めるアクティビティやスポーツコンテンツ、セミナーなど新たな発見や出会いがありそうです。これは楽しみですね。

ドッグフレンドリーなホテル、Luana Hasunumaについて詳しくお知りになりたい方、 下記のリンクを参照してください。ちなみにレストランは、週末と祝日の夜は居酒屋になって、地酒や郷土料理を楽しむことも出来るそうですよ。

。

2025/3/28 UP!

今回は、都内と長南町での二地域居住を経たのち、長南町に完全に移住。築160年の古民家で、中国菓子やランチを提供する「芳泉茶寮」を営む高橋信博さん・裕子さんご夫妻を紹介します。

千葉県の中央に位置し、緑豊かな里山風景が広がる長南町。今回ご紹介する高橋さんご夫妻は、30代の頃から二地域居住を計画し、ご主人が42歳の時に、実際に行動に移されています。まずは長南町と出会ったいきさつをききました。

高橋さん: (裕)私は東京生まれ東京育ちで、全くこの長南町のことも知らないでいたんですけれどもある日、インターネットでこの物件が掲載されてるのを見て、これは見に行きたいなっていういうふうになって、現地に来てこの建物を見て、夫婦共々一目で気に入ってこの家を購入しました。

(信)いすみ市にある光風林という屋号でやられて筒井さんという、もう設計もされるし大工もされるし左官もされる。それから庭もやるというそういうマルチなタレントの方と出会いまして、その人に古民家ってこういうものだよみたいなことを日々結果的には教わりながら2年ぐらい弟子入りしたみたいな感じで、作業させてもらったので、終わった後だともうなんか全然古民家に対する関する知識とかが違って、別人になったようなそんな2年間でしたね。

購入してすぐに住める状態ではなかったので、この家をどうして行くのか。別荘のように使っていくのか、今風にアレンジするのか、元々あった姿にするのか、ということや、長南町から仕事に東京まで通うライフスタイルを選ぶのかなど、考えることは多かったようです。そこで、信博さん、一大決心をします。

高橋さん:私は、東京で外資系の金融機関の管理部門にいましたので、外資系の金融機関の管理部門っていうと、3年にいっぺんぐらい転職するのが割と普通なそういう業界でたまたま、もうそろそろこの会社は辞める時期かなっていうタイミングに古民家を一生懸命直すみたいな経験って多分一生に1回しかできないだろうと思って、これを逃すのはあまりにもったいないので、まずとにかく会社を辞めて、そっから先のことはそっから先で考えればいいだろうとそのぐらいの気持ちで辞めてきて、完全移住っていうふうになりました。辞めないつもりで完全にこっちに移住して、バスで通えばいいじゃないって思ってたんですけど東京のマンションとかを売って、完全に東京の拠点がなくなったタイミングで、辞めてきちゃいました。(信)

信博さんは、海外の弁護士の資格もお持ちで、国内外で活躍していましたが未練もなく会社を辞めたそうです。そして、2年間かけて、家の改修、復旧を終え、完全に長南町の人になりました。2人はこの町でどう暮らしていったんでしょうか。

40代前半で東京から長南町に移住した高橋さんご夫妻。ご主人は完全移住を機に仕事を退職。購入した古民家の改修、復旧などを始めると、今度は自宅で料理教室を開くなどもともと食関係のお仕事をされていた奥様の裕子さんの活動が広がっていきます。

高橋さん:私が持っているクリエイティビティって何かっていうと、食への興味だったので、美味しいものを作って皆さんと分かち合いたいっていうそういうモチベーションで今の仕事に繋がってます。ラー油を料理教室で作ってたんですけど、もうこれを販売して欲しいっていうか声がずっとあって、芳泉茶寮を始めたときに、そういえば、みんなこのラー油が欲しいって言ってたなって思って、そのラー油を作って販売しようと。それについては、どういう許可が要るのかなとか、出来たのが、パイナップルケーキであり、ラー油でありっていう感じで口コミで販売を始めました。幸運なことに、マーケットを主催している友人から声をかけてもらって、ぜひ参加しますっていうことで初めて出展させてもらって、そこで販売したのがパイナップルケーキ、ラー油、キムチでした。持っていったものを全部お客様が購入してくださって、何も残ってないっていう状態になってはすごい嬉しいなっていう、そういう結果でした。(裕)

今回は高橋さんご夫妻から芳泉茶寮で取り扱いをしている商品の中から(ラー油/椎茸のリエット/パイナップルケーキ) を用意していただきました。

最初はマルシェや通販などで売り上げを上げていたんですが、だんだん、いろんなお客さんから「お店があるなら今度そこに買いに行くよ!」なんて声をかけてもらえるようになります。でも実際にはお店がない。売るための加工品を作る作業も忙しくて、毎日開店する余裕もない。そこで、日にち限定で古民家の一部で、里山の恵みを味わうランチや、手作りの中華菓子と中国茶の提供などを始めました。メニューはその都度変わりますが、キムチ蕎麦ランチとか、台湾茶とチョコレートなど、美味しそうなものが並んでいます。そうして交流を広げる中で、他所から来た自分たちだからこそわかる長南町のいいところを発信していきたいと思うようになり、二人でこんな活動を始めたそうです。

高橋さん:米どころならではの元々あった文化っていうのがあって、これは素晴らしいところなのでそういう長南町の良さをアピールする場所って実はあんまりないので道の駅みたいなものがあったらいいよねっていう話があったので。じゃ民間だけでできるような道の駅みたいなものを作ろうっていう、そういうプロジェクト「ほぼ道の駅長南プロジェクト」っていうのを立ち上げて、地元友達の人だったり、お嫁に来た人たちが中心になって12人ぐらいで始めたプロジェクトなんですけどそこでいろんなことを企画して、地元の良さを引き出すような活動をしています。物珍しいものがあったりとか派手なものがあったりとかする場所ではないので、何かその良さがじわじわくるようななところなので、何回も着ていくうちにだんだん関係性ができてきて、じわじわやっぱりちょっとなんか長南いいよねっていうふうになっていく。そういう人たちが来る場所なのかなって思いますね。(信)

長南町が大好きなメンバーが集まった「ほぼ道の駅ちょうなんプロジェクト」では年に2回、町民同士が顔を合わせ、にぎやかな楽しい時間を過ごすための「町民による町民のため」のイベント「長南つなぐ市」や、県内屈指の米どころとして知られる長南町のお米のファンを増やすため、竈炊きごはん、ポン菓子、つきたてのお餅など、お米を味わっていただく「新米祭り」などの活動を行い、おととしの(2023年)1月には、「ほぼみちの駅ちょうなんプロジェクト」のメンバー8名が株主となり、町の食材で作った漬物や調味料、お菓子などを通販やマーケットで販売する「ほぼみち物産株式会社」を立ち上げました。今や地元の魅力を仲間とともに発信している高橋ご夫妻。今後も長南町の良さをつたえ続けて欲しいですね。

芳泉茶寮の開催日などの情報や「ほぼ道の駅ちょうなんプロジェクト」の活動についてはそれぞれの公式サイトで確認してください。

2025/3/21 UP!

今日は、君津市にゆかりのある、国産のピアノ製造の先駆者のお話です。

今では学校や文化会館などで当たり前に見ることができるピアノですが、西洋文化とともに日本に入り、盛んに使われるようになったのは明治維新以降で国産のピアノが作られ始めたのは1900年頃と言われています。その時代に、ピアノメーカー「松本ピアノ」を創業した人物が、君津市出身の松本新吉です。今日はその音色を守る活動をされている方々の声とともに、「松本ピアノ」についてご紹介していきたいと思います。

「松本ピアノ」は、戦前の日本ピアノ製造の黎明期、「山葉」「西川」とともに「日本3大ピアノメーカー」として名を馳せ、手作業によるピアノづくりに拘ってきました。まずは、1865年(慶応元年)、現在の君津市常代で生まれた松本新吉がどんな人物だったのか。彼のひ孫で、現在、調律師としてピアノに関わりながら、地元で熱心に行われている保存活動にもあたっている松本花子さんにききました。

松本花子さん:松本新吉のひ孫となります。新しいものがまず好きだったんじゃないかとは思います。それで耳もすごくいい方だったって聞いているので、ピアノの音を聞いたときに衝撃が走ったと思うんですね。自分もこのピアノっていうものを作ってみたい。作るならば、音にこだわって、みんなが弾けるようなピアノを作ってみたいっていうふうには思っていたと思います。とにかくパワーはすごくあったと思いますね。私の父は3代目新一です。父が直したピアノを君津市で演奏会に使っていただいていたりしますけどもやはりあのピアノは弾いてこそピアノということでこれからもどんどん活用していただきたいと父が申しておりました。

松本新吉は左官業をしたのち、横浜のオルガン製作所でピアノ製作に出会います。1893年に独立して、ピアノづくりも始めますが、もっといいピアノを作りたいとアメリカに自費留学。日本人では初めて本場のピアノづくりの技術を学ばせてもらったそうです。その後、数々の部品を日本に持ち帰ろうとした船が嵐にあって遭難。全てを失ってしまいますが、木材を探すところから始めてようやく完成したピアノを、第5回内勧業博覧会に出品し、国内最高位を受賞します。銀座に楽器店を開き、工場も拡大、販売は好調で明治40年代には原敬首相など多くの著名人も顧客となったそうです。

度重なる災害などをうけ、新吉は東京の工場を息子に譲り、故郷の君津に戻り6番目の子供の新治とともに「松本ピアノ八重原工場」を設立、手作業によるピアノ作りを続けます。1940年代、新吉、新治が相次いで亡くなった後も、全国各地にピアノを送り出してきましたが、機械による大量生産という時代の流れには勝てず、2007年、ついにその歴史に幕を下ろします。工場内にあったピアノは君津市に寄贈され、その後設立された「松本ピアノ・オルガン保存会」のメンバーによって守られています。保存会の会長、篠宮則子さんにお話を伺いました。

篠宮さん:君津市出身の松本新吉が創業したピアノメーカーである松本ピアノの八重原工場の閉鎖に伴って君津中央公民館の市民サークルを母体として発足いたしました。八重原工場のところに行ったときに、手作りでこんな立派なピアノが数十台そのままになっている。これはもう何とかしたいと、自分たちももう一度このピアノの音色を聞いてみたいというような情熱を持って、3代目の松本新一さんに相談をかけて、新一さんを中心に、一緒に修復したりして演奏ができるようにまでしました。少しずつ市民の皆様に君津で生まれ育った松本ピアノってこんなのがあるんですよっていうことを年に3回君津文化ホールで松本ピアノコンサートというのを企画しまして、松本ピアノ実際に音色を聞いていただこうという演奏会を続けております。

元々は、君津をもっと知ろうという市民サークルで、市内を訪ねている中、八重原工場や松本ピアノのことを知り、「これは君津の大事な財産だ!」ということで、活動が始まりました。メンバーはピアノが弾けない人もいたそうですが、ピアノを直したり、会場を押さえたりして定期的にコンサートが開催できるところまで漕ぎ着けたそうです。年3回のコンサートや一般の方にも弾いていただけるイベントも実施しています。ちなみに松本ピアノの音色は「スウィート・トーン」と呼ばれ、その柔らかく優しい響きを決める部品には国産のエゾマツを使うなど、こだわって作られていることでも知られているんですよ。

今回、君津市役所の市長応接室にある松本ピアノのアップライトピアノを特別にお借りして、弾いていただきました。佐藤さんに、この松本ピアノを弾いた感想もうかがっています。

佐藤さん:松本ピアノオルガン保存会会員です。修復された松本ピアノはそれぞれ個性があります。新吉がいい音を出したいという音色に対しての共通した思いは出てると思います。響きが豊かな楽器だと思います。優しい音だなってまず思いました。そして弾いていくうちに、やっぱり重み深さが感じられるようになって、面白いなと思いました。弾き手にとっては、タッチとか思いがそのまま出てしまう、とても難しい点でもあると思いますけれども優しい音が弾きたいなって思って、そのタッチでいくと、それが出てきます。特に私が気に入っているのは、ピアノの真ん中から下、低音部分ですね、とても厚みがあって、上手に弾くと、オーケストラのような音もします。低音が素敵だと思ってます。

ピアノの音色から弾き手の想いを感じられるんですね。

音色にこだわった松本新吉の情熱とその信念が、製品の品質と企業文化に色濃く反映された松本ピアノは、君津の歴史の中でとても重要な文化資産だということで保存活動、周知活動に君津市も力を入れています。修復された松本ピアノは、君津市民文化ホールに保管され、演奏会やイベントで使用されています。君津市役所制作推進課の倉本さんに、君津市の取り組みをききました。

君津市役所政策推進課の倉本さん:この松本ピアノ、君津にしかない魅力の一つというところで、君津市民はもちろんですし、市外県外の人にも多くの人にも知っていただいて、松本ピアノの入口として、君津に足を運んでいただいてですね、またこの君津を知らなかった人も、松本ピアノという名前を通して君津を知っていただいたりですとか、また実際に君津に来ていただいた後も、松本ピアノ以外のこの魅力についても一緒にたくさん触れていただいてですね、君津を好きになっていただけたらと思っております。皆さんのご家庭での松本ピアノにまつわるエピソードですとか、思い出ですとか、そういったものがございましたらぜひ気軽に君津市役所までご連絡いただければと思います。ぜひお話をお伺いさせてください。君津市としても大事な文化資産としっかり捉えているようですね

松本ピアノの演奏体験は君津市のふるさと納税返礼品にもなっています。その他定期演奏会や詳しい情報は松本ピアノ・オルガン保存会の公式HPをご覧ください。

2025/3/14 UP!

千葉県にはたくさんの桜の名所があり、各地で桜めぐりを楽しむことができます。今回は、その名も「佐倉市」の「桜」。これからの時期、たくさんの人が訪れるサクラのまちの春イベントをご紹介していきましょう。

かつて佐倉城の城下町として栄え、今も江戸時代の面影を残す佐倉市。毎年、“桜”をテーマにした春のキャンペーンイベント、「桜に染まるまち、佐倉」が 開催されていて、今年も明日3月15日からスタートします。まずは市内で見られる桜について佐倉市役所 佐倉の魅力推進課の合田優実さんにお聞きしました。

合田さん:佐倉市内には、城下町エリアを中心に約1000本、50品種の桜が咲き誇ります。戦後、城址公園を公園として整備するにあたって、イメージアップのために植樹されたと聞いています。現在では、その桜の木々も大きく育って、私たちを毎年楽しませてくれています。佐倉市民の皆様だけでなく、市外からも多くのお客様が来られていて、昨年は、4万人の方が桜を見に来られました。私も佐倉で生まれ育ったものではないんですけれども、佐倉城址公園の桜は広々とした広場に一面あの桜の木がうわっていて、私も毎年楽しみにしています。

佐倉城址公園があるのは、江戸の東の防衛拠点と言われた佐倉城の跡地で、明治維新以降には兵舎や病院などが建てられて、終戦まで数々の連隊が駐屯していました。ですからイメージアップの意味も込めて、桜の植樹が行われたんですね。そして、佐倉城址公園以外にもたくさんの桜があります。合田さんおすすめのお花見スポットも教えていただきました。

合田さん:城下町エリアの見所としては、最も集中しているのが佐倉城址公園内なんですけれども、他にも藩主の館である旧堀田邸の桜庭園、広いお庭の中で桜を楽しむことができます。私の一番のおすすめは、国立歴史民俗博物館のエントランスホールから望む桜です。ガラス窓が屏風のように仕立てられていて、一面大パノラマで桜を望むことができます。エントランスホールまでは入館料がかかりませんので、撮影スポットとして穴場でおすすめです。国立歴史民俗博物館では、桜柄の振袖など関連する資料も展示されていますので、入館料はかかりますが、ぜひ関心のある方はお楽しみいただければと思います。

この番組でも以前ご紹介した旧堀田邸のお庭の桜も立派なんですね。風情のある城下町・佐倉を、“桜”をテーマに盛り上げる「桜に 染まるまち、佐倉」1000本を超える桜の木々が咲き誇り、街を「桜色」に染めるこれからの季節、佐倉市ではたくさんのイベントが企画されています。佐倉市役所の合田さんに教えていただきました。

合田さん:桜の期間に佐倉市内ではいろいろなイベントがあるんですけれども、まず一つ目は、京成電鉄さんと一緒に「桜に染まるまち、佐倉」というキャンペーンを行っています。小さなお子様のいるファミリー層をターゲットとしてメインイベントに据えています。市内の桜の名所や観光スポットを回りながら、謎を解いてお楽しみいただけるものですすべてクリアするとオリジナルのポストカードを記念にお渡ししますので、ぜひご参加ください城下町エリアをあちこち歩いていただかなければいけないんですが、キャンペーン期間中の土日に限り、市内の循環バスも臨時で、出させていただくので、上手に利用していただければと思います。

市内いろんなところの桜を見ながらの謎解き。楽しそうですね。土日なら臨時のバスもあるなら挑戦しやすいですね。

こちらのイベントに必要な解答用紙、京成線の主要駅や佐倉市内各所で手に入れることができる『桜に染まるまち、佐倉2025「さくらのまちマップ」』が解答用紙となっていますので事前に手に入れてから挑戦してみてください。ポストカードが無くなり次第終了となるそうです。

佐倉の街を歩いていただくとわかるんですが、懐かしい丸型のポストが今も現役で使われていて、その数は市内で15基。毎年1基ずつ桜色に塗り替えるという取り組みを始めて今年で4年目になるそうです。可愛いデザインは佐倉東高校の美術部の生徒さんの作品なんですよ。桜色のポストを探しながらの街歩きも楽しいんじゃないでしょうか。そして、城下町エリアの玄関口である京成佐倉駅にも、大きな仕掛けをするそうです。

合田さん:実は明日からなんですけれども、「桜に染まるまち、佐倉」のキャンペーン期間中、京成佐倉駅の駅看板が地名の佐倉からお花の桜に表示が変わって、お花の桜バージョン、ピンク色の看板になります。桜色一色で盛り上げようとしていることを感じていただけると思います。佐倉の城下町エリアの商店では、この時期に合わせて桜に関連する商品がたくさん売られています。例えば、大津屋さんの桜味のピーナッツ、小川園さんの桜の風味がする緑茶。地元のロコビア=地ビールを作っているお店ではサクラゴーゼというクラフトビールが期間限定でお求めいただけます。他にも桜のお饅頭やお酒などこの時期しか味わうことのできない商品、たくさんございます。

ラジオは音だけなんでわかりづらいかもしれませんが、駅の名前も期間限定で地名の佐倉からお花の桜に変わるんです 桜駅、素敵ですね。

そして、地元の商店などがこの時期だけのために用意した「桜関連商品」、それを楽しみに毎年来られるリピーターも多いそうです。

「桜に染まるまち、佐倉」の開催期間は、3月15日から4月6日までです。佐倉市には、桜以外のお花スポットやイベントもあり、4月1日からは のチューリップが咲き誇る佐倉ふるさと広場の「佐倉チューリップフェスタ」、さらに毎年5月頃の「佐倉くさぶえの丘ローズフェスティバル」へと続いていきます。国立歴史民俗博物館や武家屋敷などの散策とともに、ぜひ花盛りの佐倉市を楽しんでみてください。詳しくは佐倉市のホームページをご覧ください。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/sakuranomiryoku/event_kanko/sakurasakura/event.html

2025/3/7 UP!

千葉県にある温泉の数は全国トップ10に入るんですが、今までどこに行ったことありますか?

養老渓谷温泉、鴨川温泉、白子温泉、亀山温泉・・・・いろいろありますよね

今日ご紹介するのは銚子市の犬吠埼温泉。実は、全国の温泉ファンが魅力的な温泉をインターネット投票で選ぶ「温泉総選挙2024」の「歴史・文化部門」で、全国2位、関東1位になったんです。2016年のスタート以来、千葉県の温泉地が全国ベスト3に入るのは初めて。今日はそんな犬吠埼温泉の魅力をご紹介していきたいと思います。

銚子のシンボル、犬吠埼灯台周辺の海沿いに広がる温泉地・犬吠埼温泉。まずはどんな温泉なのか、犬吠埼温泉協議会の梅津佳弘会長にお聞きしました。

梅津さん:犬吠埼温泉協議会の会長を拝命しております、梅津佳弘と申します。犬吠埼温泉はまだ歴史が浅く、初めて掘削してから30年がまだ経っておりません。それによって非常に無名なんですけれども、一方で、この温泉のある犬吠埼地区はですね、1億2000万年前に海底で堆積されて、それがどんどんどんどん隆起して、地表に現れてきた温泉であるということがわかっておりますので。もしかしたらこの温泉は1億2000万年分のミネラルを蓄えた、すごい良い温泉なのではないかなというふうに思うようになりました。無名な温泉をPRしていくためには、いろんなエビデンスをとっていこうというふうに考えるようになりました。そのためには銚子市さん、それから地元の大学、千葉科学大学の危機管理学部、それから銚子出身のお医者さんなどと連携をとりまして、いろんな体の内外に対して効果があることが分かりつつあります。

掘削して30年も経っていない温泉。平成の温泉なんです。温泉地としては比較的新しいんですが、温泉そのものに特徴があったんです。そこで温泉協議会では、温泉の成分や効果効能などのデータをとってアピールしていこうということになったんですね。それまでは「入浴すると肌がしっとりする」「芯まで温まる」などの声はあるものの、それを裏付ける客観的なデータがなかったので、千葉科学大学が中心となり、犬吠埼温泉の源泉の効能を科学的に証明する研究を進めました。1億2000年前の地層のさらに深い場所から湧き出る温泉にはナトリウム、塩化物、カルシウムなどが豊富にふくまれていることや、保湿効果が長く続くなど、さまざまな科学的データが得られてきたんだそうです。そうしたデータに基づいてアピールを続けてきた犬吠埼温泉協議会。12,943人が参加したインターネット投票「温泉総選挙2024」の「歴史・文化部門」で高い評価を得たことについてこんなふうにおっしゃっています。

梅津さん:昨年2024年にインターネット投票の温泉総選挙におきまして、私ども犬吠埼温泉が「歴史文化部門」において、関東で1位に入選させていただきまして、大いに犬吠埼温泉を知っていただくきっかけになったんじゃないかなと思います。これをバネにしまして、これからアフターコロナリベンジコロナということで、たくさんのお客様に来ていただきたく思っております。2018年ぐらいから毎年毎年応募してたんですけれども、上位に入ったということは一度もありませんでした。私自身が驚いておりますし、過去は部門で言いますと、絶景部門、あるいは健康部門というところで応募してたんですけど、全国には有名で歴史の長い温泉が多いもので、なかなかそこに勝つことができなかったというところであります。今回、実は銚子っていうのは非常に歴史文化の深い街でありまして、あえて歴史文化部門で応募したのが良かったのかなというふうにも感じております。

日本有数の漁場であるのはもちろん、物流の拠点となり醸造業などが発展してきた銚子という町の歴史文化や、昨年犬吠埼灯台が150周年ということもアピールしたポイントだったんですね。犬吠埼の歴史を感じながらの露天風呂、いいですよね?

他にも太平洋を一望する露天風呂から眺められる絶景も犬吠埼温泉の魅力です。

銚子・犬吠埼で20年ほど前に生まれた温泉地、犬吠埼温泉。ここ数年は東日本大震災、その風評被害、令和元年からの連続台風、コロナ禍、、と苦しい状況が続きました。宿泊施設、温泉施設でも休廃業に追い込まれたところもあったと言います。そんな中、犬吠埼ではあるエリアをターゲットにして、観光客の方を増やして いったそうです。

梅津さん:犬吠崎灯台が2020年に、初めて登れる灯台として国の重要文化財に認定されました。おかげさまでその周りの犬吠崎温泉も知られてくるようになったんではないのかなというふうに思っております。銚子市では2015年からインバウンドのターゲットを台湾ということにさせていただきまして、台湾のジオパーク、電鉄、温泉などと提携を始めました。また、2020年、実際には2021年の東京オリンピックの際には(台湾の)ホストタウンにもなっております。そういったこともありまして、観光客としましては、台湾からたくさんの方が来ていただいております。台湾からは個人、団体、たくさんのお客様がいらっしゃっていただいておりますけれども、去年はある企業が百名単位の社員旅行を銚子でやっていただきました。景色もそうですし、食べ物ももちろんなんですけれども「温泉が良かった」「自然が良かった」ということを。話していただきました。

千葉県と銚子市は、台湾の空の玄関口である桃園市と友好交流協定を結んでいますが、桃園には赤レンガと石でつくられた灯台があって、灯台という共通点もあり、交流が盛んです。そんな桃園の方はもちろん、これからもたくさんの方に銚子にきていただいて、犬吠埼の温泉や絶景だけでなく、銚子市全体の魅力を存分に知っていただきたいですね。最後に犬吠埼温泉を堪能する旅のご提案をいただきました。

梅津さん:銚子の良さを知って感じていただくためには、日帰りではちょっと短いと思います。一泊、あるいは二泊、あるいは三泊・・・もっと言えば1週間、一ヶ月とたくさんの温泉宿がありますので、泊まっていただきたく思います。銚子にはたくさんの美味しい食べ物、飲み物があります。地で作った日本酒、ビールに加えて、今度はワインができました。そういったものを堪能していただきたいと思いますし、我々温泉にとりましては、科学的に「湯治効果」・・・長く温泉に繰り返し入れば入るほど体に良いということがわかりつつありますので、ぜひですね。さまざまな農業体験もありますし、シーカヤックとかイルカウォッチングもあります。銚子電鉄に乗ったりもできます。ぜひですね、長く銚子で、犬吠埼温泉で過ごしていただきたく思っております。

ぜひゆったり泊まって、温泉以外の魅力も満喫してほしいですよね会長がおっしゃっていた銚子での農業体験、シーカヤック、銚子電鉄、過去にもこの番組で紹介していますが、本当に魅力的ですよね!おいしいお魚とそれに合う地元のお酒、自然を楽しめるアクティビティや宿泊施設などと一緒に、犬吠埼温泉をぜひ楽しんでいただきたいと思います。

2025/2/28 UP!

KOUSAKUさん、千葉県には人気のローカル鉄道もたくさんありますよね。

今回は今年鉄道開業100周年を迎える小湊鐵道を取り上げたいと思います!市原市の玄関口JR五井駅から大多喜町の上総中野駅までのおよそ39.1キロを結ぶローカル鉄道の成り立ちと、これからについてご紹介していきます。

市原市の五井駅から房総半島の中央あたり上総中野駅までを結ぶ小湊鐵道。JR総武快速線の千葉~東京駅間とほぼ同じ距離、自然豊かな里山風景の中をゆったりと走るレトロな車輛が人気の路線です。今回は、小湊鐵道社長の石川晋平さんに、小湊鐵道の成り立ちから伺いました。

石川さん:小湊鉄道の代表をやっています、石川晋平と申します。1925年の3月7日に一番列車がスタートしましたので、今年2025年3月7日が開業百年という年になります。最初は、養老川沿いに小湊鐵道は走ってるんですけれども、川沿いの生活の方をつなぐということでスタートした鉄道です。最初は人があまり少なかったですから、どちらかというと砂利を運ぶ貨物が通常の人を運ぶよりも売り上げ大きかったようですけれども、その後、人。百年間皆さんに使っていただいて、継続できたと。ですから、変わっていく移動の技術を取り入れながら、変化を拒まなかったということと。あとは地域性でそういうこともあったんじゃないかなというふうに思っています。

川沿いで生活する人をつなぐためにスタートしたというお話でしたが、会社設立のときには、地域の方々1200人からも出資を受けたそうです。住民の皆さんに支えられて誕生した路線だったんですね。そして今でも地域の皆さんと共に活動をしていることがたくさんあるそうです。例えばどんなことでしょうか?

石川さん:いわゆる里山文化が長く根付いている地域です。駅の掃除を皆さんで、我々も含めてやるですとか、あと沿線で藪になっちゃってるところをみんなで藪狩りをしようとか。じゃあ、せっかくだから来たお客さんが喜んでもらえるように、菜の花の種まこうということで、9月の末になると、私ども小湊の人間と市原市役所の方々と、沿線のお住まいの方々とボランティアの方々、総勢800人位集まりまして、菜の花の種をまくとそしてそれが3月になると芽吹くと。これを、約20年ぐらい繰り返しています。ペットボトルの底の部分をこう穴を開けましてで、蓋のところをちょうど持つと、ぐるぐるともってふりますとね、ちょうど種がバラバラバラとこう(撒けるので)。。ですから、野球チームの子供たちの子ですとか、ボーイスカウト、ガールスカウトの子供たちなんかも楽しんでですね。まあ遊びですね、ぐるぐる回しながら。そんな感じでやってますね。

菜の花の中を走るレトロな列車の綺麗な写真をよくみますが、あれは、皆さんが種を蒔いたからだったんですね。しかも20年、地域のため、そして小湊鐵道を利用する皆さんの心を和ませるため、、、ありがとうございます。

その菜の花が見頃を迎えるのは例年4月頃。タイミングがあえば、満開の桜の花とともにさらに美しい風景を楽しむことができます。

1925年3月7日に一番列車が走り始めた小湊鐵道。100周年の今年はさまざまなイベントを開催するそうです。その口火を切るのはこんなインパクトのある企画です。

石川さん:3月7日が金曜日になりますんで。えせっかくなんで。えっと、翌8日の土曜日、どなたが乗ってもどこまで行っても無料という「一日無料DAY」っていうのを、あの、今計画しております。我々とすると、鉄道事業はあの黒子役ですんで、それ(鉄道)を使って、じゃあ養老渓谷の温泉に行こうですとか、ええ高滝のグランピングに行こうとか、美術館に行ってみようとか、ぞうの国に行こうとか、、そういうことで使っていただけるのが一番ありがたいなというふうに思ってますんで、沿線の事業者さんですとか、土地の皆さんにはお知らせをしてですね、今からいろいろ考えてくれということでお声かけさせていただいてます。ですから、あの無料DAYにしてですね、「おお、じゃあ乗ってみよう」ということで、まずはあの列車に乗っていただいてですね、その先の旅をですね計画していただきたいなというふうに思っております。

なんと!無料で3月8日は乗り放題!これは皆さん、チャンスですよ。小湊鐵道、素晴らしい景色や美味しいモノ、アートスポット、あったかい温泉、、いろいろありますから鉄道ファンのみならず、たくさんの方に観光を楽しんでいただきたいですね。

沿線には世界的に通用する地質年代「チバニアン」の地層が見られる場所もあります。(月崎駅) そして、この無料の日だけでなく、8月末までの間、さまざまなことを企画されています。詳しくは3月下旬以降、順次小湊鐵道のホームページで発表していきますのでお楽しみにということでした。これからの小湊鉄道についてもお話聞いています。

石川さん:今回、百年ということで。ただまあこれは、本当に通過点だと、あのいうふうに思ってますんで、今まで、繋いできた先輩たち、地域の方々に感謝をしつつですね、次は200年、今、社内では目指そうと、具体的に話してます。で、200年ということはあと百年先なんでですね、今いる我々は誰も生きてないと思うんですけれども、まあその礎をですね、あの、全力でやろうということで今やっております。時代が大きく変わってますけれども、我々とすると柔軟に、近くの人に喜んでもらえるように、できることを全力でやろうということでやってますんで、ええ、これからもご利用いただければありがたいなというふうに思っております。ぜひラジオリスナーの皆さんからもですね、こういうの面白いぞとかっていうのがあればですね、教えていただければ、やれることをやっていきたいなというふうに思ってるんで、いろいろ教えていただけたらなと。思っております。よろしくお願いします

小湊鐵道は、大多喜町にある上総中野駅で接続する「いすみ鉄道」、千葉銀行、ちばぎん商店と連携して沿線エリアを盛り上げるために「房総横断鉄道たすきプロジェクト」を立ち上げ、クラウドファンディングなども利用してたくさんの商品やサービスを発表しています。春には第2弾が発表されるそうですよ。

小湊鐵道といすみ鉄道の路線図はちょうどチーバくんがたすきをかけているように見えますね。そして100周年記念企画についてもできることはどんどん増やしていきたいと、石川社長、番組リスナーの皆さんのアイディア募集していらっしゃいましたよね。こんなことやってほしいな、面白いと思う、、そんなアイディア、ぜひ、小湊鐵道のホームページから提案してください。

2025/2/21 UP!

今週は江戸時代から醸造業が盛んで、今も各地に発酵文化が根付いている全国屈指の発酵県「千葉」にある藍染の工房をご紹介します!藍染は実は発酵の恵みを大いに受けているんです。

藍染にもいくつか種類があるそうですが、今回ご紹介する工房で行っているのは「正藍染」と「本藍染」と呼ばれる、日本古来の発酵藍染です。地球の生態系の循環の一部になる、非常に難しい技法で、美しい作品を生み出す大網白里市の藍染工房をご紹介します。

九十九里の北部、大網白里市にNORABIという藍染の工房があります。代表の品田彩来さんは、主に海外で活躍された元女子プロサッカー選手という異色の経歴を持つ方で、まだまだキャリアが伸ばせるという段階で現役引退し、藍染を始められたそうです。まずは藍染をえらんだ理由をうかがいました。

品田さん:まあ、いろんな種類があるんですけど、私がやってるものはタデ藍っていう葉っぱを腐葉土にして、それを発酵させる。そういったこう薬品とかを使わない自然の染め物です。室町時代とかにはもうあったっていう風に言われています。もともとその引退の理由自体が「気候変動に対して何かアクションを起こしたい。で、もうサッカーじゃなくて何かしたい」っていうところだったんですけど。で、辞めてからじゃあ自分は何ができるかなって考えて、色々と書き出してみた時に、もともと生物学に興味があったり、アート専攻を大学で取っていたりとか。まあ、そういったところをわあって書いていって。まあ、あと伝統っていうものだったり、メイドインジャパンの強さだったり、なんかそういうものを。いろいろこう書き出して考えていった先に、なんかふと藍染っていいんじゃないかなって思って。そっから藍染自体のことをたくさん調べていったら、ものすごく自分のこう興味を持っているものだったり、できることっていうのと、こう関わりが強かった。と思って藍染を選んだっていうふうな形です。

中学時代は強豪日テレ・メニーナに所属。その後、アメリカからスウェーデン、ノルウェー、スペインなどで活躍したのち引退されたのは27歳の時だそうです。さて品田さんの行う藍染では発酵がとても大事なんだそうです。どんなところに発酵が関わっているんでしょうか。

品田さん:この藍染自体が発酵なので、その、じゃあこれとこれを混ぜて、この温度にしてでいいかっていうと、そういうわけでもなく。もう本当に対生き物なので匂いだったりとか、膜の張り方だったり、どういう状態なのかっていうのを全部見極めて、じゃあこういうふうなアクションを起こして、こういうふうにしたら、こういうふうに活動微生物がしてくれるかなとか。あの水に溶けない成分を、無理やり水溶性に変えるっていうふうなところに微生物の力=発酵が関わってるっていうふうなところなので。なんかそのまあ薬品とかで溶かしてるわけでもないですし。それがこう微生物が良い環境で過ごせてるから、葉っぱを分解してくれてる。で、それのもとで染めができるというふうな発酵ですね。

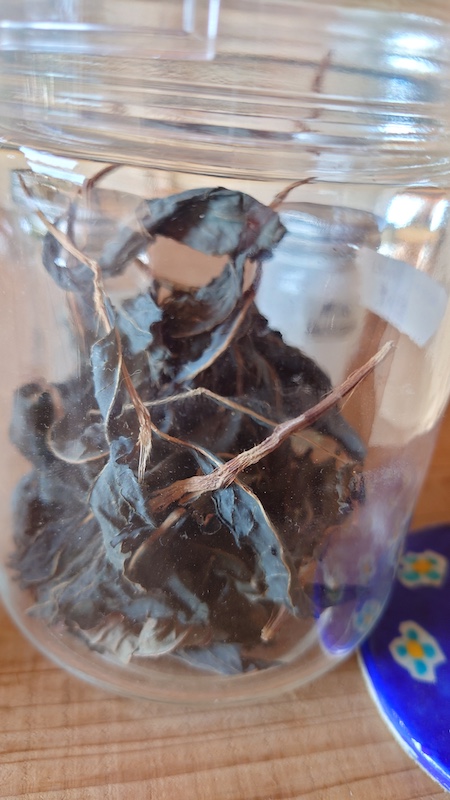

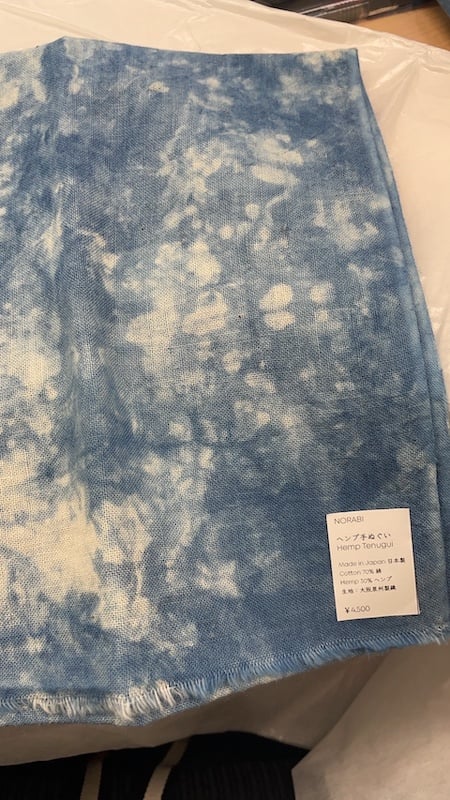

発酵している液体の中では微生物が頑張っているので、その働きを邪魔しない良い環境をつくるために、特に冬などはそのタンクに電気毛布を巻いて保温したり、小麦の殻など、微生物の栄養になるものを補充したりするんですが、これが、ものすごく気をつかうそうです。この液体は青くないんですが、漬け込んだ布が空気に触れることで酸化すると色が変わります。それを繰り返すことで思い描く藍染ができあがっていくわけです。こちらに品田さんが染めたものをお借りしてきました。

大網白里市の藍染工房NORABI代表の品田さん。気候変動に対して自分は何ができるか、という問いから藍染に辿り着き、藍染の行程の最初から最後まで土壌の栄養になるものしか使わない日本古来の「究極の循環型」で藍染を行っています。藍の葉由来の「すくも」と木の灰からとった「灰汁」の2つの材料だけを混ぜたやり方は世界で一番難しいともいわれるそうですが、持続可能で環境負荷が少ないと、海外でも始められています。

品田さん:まあ、もともとプロサッカー選手だったっていうのもそうですけど、練習していくこととか、経験値を積んでいくこと、そういうところに、なんか飽くなき探究心というか、なんかそういったベースが元々あるので、それでなんかじゃあこれやったら次こうなるのかなっていうのを繰り返してしまう。自分の経験値がどれぐらい溜まっているのかも自分では正直わからないものなので、なんか、ただただやって,どんどんやっているっていうような形だと思います。ほわっとしてると言っちゃうとあれですけど、すごく居心地が良くて。まあ空いてる畑もあったりとか、皆さんもとってもすごい素敵な方が周りに多いので。まああと海も近かったり、その今必要な資源、薪ストーブとかから出てくる灰をいただいたりとかすることもあるんですけど、ストーブやってる方が多かったりなんか、そういったこう、資源の循環っていうものも、この辺ではあるので、それも含めて、ここでやってよかったなというふうに思っています。

工房のある場所では藍染に必要な灰も手に入りやすいのかもしれません。循環しながらいい色で染められる、、、SDG‘sにもつながりますね。この工房では、不定期ではあるんですが、ワークショップが開かれています。こちら大変人気のようで、海外からも参加申し込みがあるそうなんです。どんな方がいらっしゃっているんでしょうか

品田さん:国内外問わずいろんな方々が来てくださっていて、まあなんかやっぱりこうすごいサステナブル思考な人っていうのももちろん来られるんですけど、なんか全然そういったものに興味がなくっていう方ももちろん来てくれて、単純にこう楽しんで。でそれを持ち帰って大事に使ってくれるっていうのがあったりして。勝手に生活の中にこうサステナブルなものっていうのが入っていけるっていうふうなのは、なんかこうNORABIをやっていていいところだなっていうふうに今すごく感じています。まあなんかワークショップは結構その持ち込みもありにしているので、いろんなこう、海外の方とか、特にこう一日かけてたくさん持ってきて、まあなんかあとここは結構柄とかも自由に決めてもらえる。もちろんアシストをするんですけど。なんかそういったものもできるので、その人が作りたいものっていうのをたくさん作って、染めて持って帰るっていうふうなこととかが結構あるのかなとは思ってます。

自然環境に配慮した染め方に興味を持たれている方、その色合いに惹かれる方、いろんな方が訪れてTシャツやストールなどを染めていきます。染めるものは持ち込みもOKで植物性由来の繊維または絹なら大丈夫なので、まずはご相談してみてはいかがでしょうか。ワークショップは予約が必要です。詳しくはNORABIさんのサイトやSNSで確認することができます。

https://www.instagram.com/norabi_indigo

2025/2/14 UP!

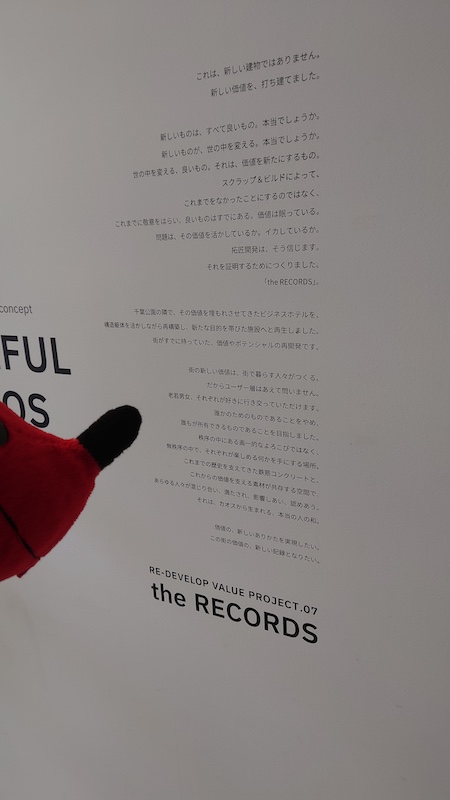

今回は、千葉公園の目の前にあるビジネスホテルをリノベーションした複合商業施設とそれを手掛けた会社の思いをご紹介します。

千葉駅から徒歩で10分ほどのところにある千葉公園のそばに「the RECORDS(ザ・レコーズ)」と名付けられた複合商業施設があります。朝早くから多くの人が出入りしているその建物の外観はビジネスホテルの頃の面影がありますが、中に入ると、そこは吹き抜けのおしゃれな空間。窓の向こうには公園の緑が広がり落ち着いた雰囲気も感じます。2023年にはグッドデザイン賞も受賞しているんです。でもどうして、解体して新築するのではなく、リノベーションすることになったのでしょうか?開発した千葉市の不動産デベロッパー、拓匠開発の広報、矢野愛茄里さんにお話をお聞きしました。

矢野さん:拓匠開発で広報を担当しております矢野愛茄里と申します。拓匠開発は、1988年に創業した会社になりまして、完成宅地卸という事業から始まりまして、そこからあの分譲事業であったりとか、Yohasのイベントであったりとか、あとは飲食事業なども手掛ける、千葉を中心に地域密着でまちづくりを行っている不動産デベロッパーでございます。ザレコーズは、千葉公園目の前にある複合商業施設になってます。1階はベーカリーとコーヒーとバーとデリのレストランが楽しめる飲食店が四つ入っておりまして、千葉公園と一体に使えるような施設になっています。「the RECORDS」の名前の由来なんですけれども「今までにあった記憶を残していくこと」「新しい記録をこれから作っていくこと」。そして「古き良きものの象徴でもあるレコード」の三つの意味が込められております。

この建物は元々は千葉公園に隣接する築35年のビジネスホテルでした。それを「公園との一体感と地域の活性化」のために、店舗とオフィスで構成される新たな目的を帯びた施設へと再構築したということなんです。 具体的にはどう改修したのでしょうか。

矢野さん:築35年のビジネスホテルが閉館した建物で、そちらをコンバージョンという手法になるんですけど、ホテルを改装してホテルをするのではなく、複合商業施設として用途を変えて運営するという手法をとっております。 1階部分が現在はイートインスペースになっているんですけれども、もともとはホテルの駐車場だった場所です。そちらをイートインスペースにするにあたって、全体の建物の床の面積を減らす必要がありました。床だった部分を吹き抜けにすることで、床の面積を減らすと同時に、各階に開放感が生まれるといった効果を生んでおります。もともと駐車場だったイートインスペースに駐車場の線が残っておりまして、そちらはもともとあった記憶を残すという意味であえて残しておりますので、そういったところも

確かに、イートインスペースの床、コンクリートですが、そこに駐車場の黄色い区切りの線が残っているんです。これは面白いですね。

1階のフードコートスタイルの食堂は朝7時からオープンしていて、同じく7時から営業しているベーカリーのパンやコーヒーを買って好きな席でいただくこともできるんです。そのベーカリー「トイット」で販売しているパンがこちらにあります。

また、DJの選曲をBGMに食事を楽しむ会や、インストラクターの指導で自分のカラダと向き合う「自分磨きの日」、80年代のヒット曲を中心にレコードで楽しむ「ザ・ベストヒット・レコーズ」などさまざなま人気のイベントが開かれています。公園のそばでこういった時間が過ごせるのはうれしいですよね。

千葉市を中心に魅力的な街づくりに取り組む拓匠開発。どういった想いでこうしたリノベーションに取り組んできたのでしょうか?

矢野さん:創業者の時代から地域感謝祭と称しまして、お餅つき大会で皆さんとあの触れ合う機会を設けたりとかは行っていたんですけど、拓匠開発の本社が千葉公園のそばにあって「the Records」であったりとか、ツリーハウスカフェの椿森コムナも千葉公園の隣にあったりとか、千葉公園周辺の皆さん、地元の皆さんに支えられているところがありまして。「ネバーランド構想」といいまして千葉公園周辺をさらに盛り上げていこうという取り組みも行っているので、これからも、さらに地元の皆様や千葉にこれから訪れる皆様に愛されるようなまちづくりを行っていきたいと考えています。

拓匠開発のホームページに、「地域密着の不動産デベロッパーとして千葉公園エリアの空間づくりに注力し、千葉駅 千葉公園口一帯を魅力的な街へ進化させるプロジェクトです。」と紹介されているんですが、建物だけでなく毎年6月にはナイトアートイベント「Yohas」も千葉市と共催しているんです。さきほどのお話にも出てきたこのイベントは千葉公園に咲く、千葉県の天然記念物でもある古代ハス「オオガハス」と「夜」が名前の由来となっているイベントで、オオガハスの開花時期に合わせて行われます。千葉市の夜の賑わいも創出していきたいというもので実はこちらもグッドデザイン賞を取っているんですよ。矢野さんのお話によると、地域の活性化だけでなく、さらに夢は大きいようです。

矢野さん:これからは日本の方はもちろんなんですけど、海外の方にも訪れていただきたいなと思っていまして、ホテルのプロジェクトを進めています。海外の方は、関東に来られた時に、東京に向かってしまう方がすごく多くて、千葉を通り過ぎて東京に向かわれる方がすごく多いので、千葉駅に立ち寄っていただいて千葉公園周辺の街も楽しんでいただく。ホテルに宿泊して一泊ゆっくり千葉の街を散策したり、ご飯を食べたりしていただくようなあの街づくりを今後していきたいと思っています。なので、地域の方と海外の方の交流を楽しめる場所だったりとか、あとは海外の方が日本の文化だったり、千葉の魅力を気づいていただけるような街づくりを今後していきたいと思っています。

地域の活性化だけでなく、国際的な繋がりや交流も含めた開発をしていきたいという想いが込められているのが「ネバーランド構想」なんですね。theRECORDSをはじめ地域の「埋もれている魅力」を掘り起こして、輝かせていってほしいですね。