2025/2/7 UP!

今、美食のエリアとして、注目を集めているいすみエリアで、房総の魅力が楽しめるレストランをご紹介したいと思います。

いすみエリアは美味しいものがたくさん、番組では外房イセエビ、いすみ米、船上活〆さわらなど紹介して聞いています。

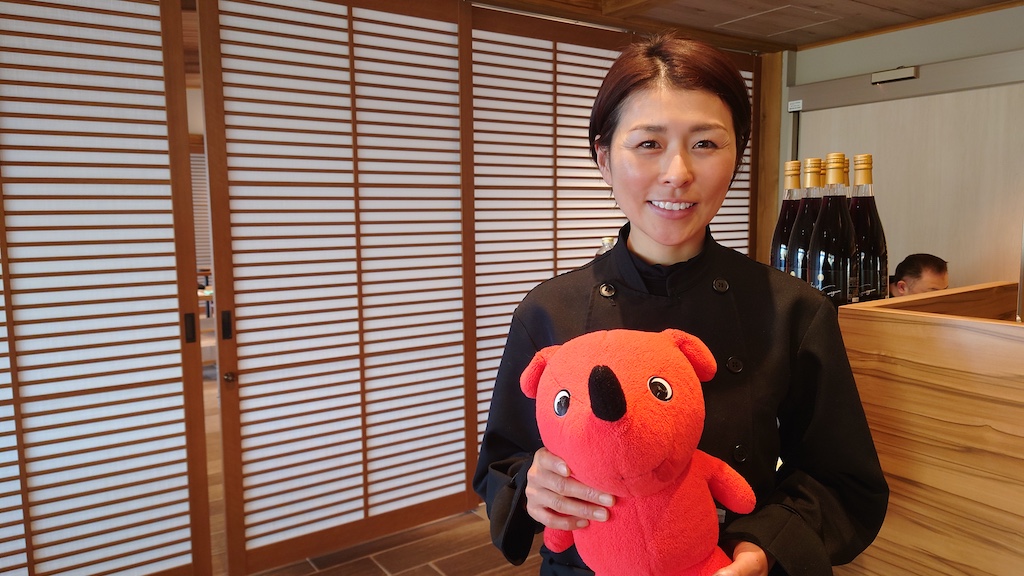

地域の風土、歴史、文化を料理に表現する「ローカル・ガストロノミー」。その考えに基づいて、房総の豊富な食材がそろう「いすみエリア」で素晴らしい料理を提供しているのがラグジュアリーリゾート「五氣里」のレストラン餐。こちらでトップシェフを務める木村藍さんに、お話しを伺いました。

木村さん:地域に根差した宿泊施設でして、私はその五氣里の中のレストランでこの地元いすみ市の食材をメインにコースを作っております。もともと私は実は料理は全くできなくて、本当に食いしん坊、食べることが大好きだったんですけれども、会社を六年ほど勤務して退職した後に初めて料理と向き合う時間ができて、コルドンブルーというフランス料理の学校に通いながら、やはり現場が見たいなというところで、都内のフランス料理店の厨房に入れてもらって、今でこそ時代が変わったので、ちゃんと丁寧に教えないといけないとかってあると思うんですけど私が修行を始めた当初はまだまだ昭和の空気流れるような厨房だったので見て覚えろですし、味見もこっそり下がってきた鍋をペロッと舐めながら覚えるといった具合でした。

いすみの食材を活かしたコース料理を提供しているということですが、「もともと料理できない」とおっしゃっていた木村さん、実はすごい方なんです。会社員から転身、多くのフランス料理店で修行をされた後、池袋で人気フランス料理店【シュヴァル・ドゥ・ヒョータン】を開業、【ビブグルマン】を2年連続で獲得されました。ミシュランのビブグルマンというのは、良質な食材で丁寧に仕上げた、価格以上の満足感が得られる料理を提供しているレストランや料理人に与えられる称号なんです。

料理人として高い評価を得た木村さんは、各地で食材を追い求めるうちに、ご自身の出身地であるいすみエリアが、食材の宝庫である事に気づきます。

(苺のミルフィーユ)

木村さん:もちろん日本全国素晴らしい食材生産者さん、たくさんいらしたんですけれども、そんな中で、いやいや待てよ?自分が育ったいすみ市ってすごい人たちとすごい自然ばっかりじゃないかっていうのに気づき始めたのが今から5、6年前ぐらいですかね。で、そうは言ってもつてがないという所で、まずは市役所に直接電話をしまして、(私は)こういうものなんですが、いすみの食材を使いたいんですけど教えてくださいとド直球に聞きまして。そうしましたらすごく親切に教えてくださって。そこでご紹介いただいた農家さんだったり、漁師さんは今でもお付き合いがあります。生産者さんに会ったり、現場を見せてもらう中で、想像以上にそこから広がっていく、自然のつながりももちろんそうですし、地域の人々のつながりっていうのもすごく実感することが多かったです。

(イセエビと有機野菜)

紹介してもらった農家さんや、漁師さんやそこから広がる生産者さんたちと話をするだけでなく、例えば伊勢海老漁でつかう網の手入れを手伝ったりするようになって、皆さんのつながりや自然の循環を感じるようになった木村さん。今も食材をどう料理していこうかと考えてワクワクする日々が続いているそうです。

(鹿もも肉のパイ包み焼き)

いすみ市にあるラグジュアリーリゾート「五氣里」のトップシェフ、木村藍さん。食を通じて地域の魅力を伝える「いすみ大使」も務めていて、2023年には地産地消や食文化の普及に貢献した料理人が表彰される農林水産省の「料理マスターズ」でブロンズ賞も受賞されています。そんな木村さん、いろんな食材を探して生産者さんを訪ねているうちに、自然と役割が生まれたようなんです。

(真蛸のテリーヌ 梨のソース)

木村さん:特にいすみ市はそうだなって感じるんですけれども、個人個人の小さな農家さんだったり、小さな酪農家さんだったり、漁船の一隻一隻だったりというのがすごく魅力的な方、あの素晴らしい「点」がたくさんあるなって感じていて。ちょっとおこがましいかもしれないんですが、私がそのいい点をつないで、線にしてお客様を感動させられるようなお料理にできたらいいなっていうのをすごく感じて、日々、そういったお料理ができたらなと思いながらやってます。なんかだんだん料理人なのか食材ハンターなのかわからなくなってきたり。結構、漁師さんとこ行って「この後どこ行くの?」って聞かれて、「あ、誰々の酪農家さんとこです」って(いうと)、「じゃあ、この魚持ってって」とか。そうすると「あ、じゃあこのチーズはあそこに持ってって」って、今度はまた畑に行くって言ったら渡されたり。今度は畑できゅうりもらって、このきゅうり誰々さんとこ持ってってみたいな、だんだんなんか配達屋さんみたいに軽トラの後ろがいつも何かしらの食べ物で埋まっている感じです。

(いすみの新米と古米)

生産者さんらとコミュニケーションをとる中で、旬の食材や、山や流れる川、海など「自然の循環」を感じとり、それを料理で表現し、五氣里の中のレストラン「餐-san-」で提供するコースでお客様に感じてもらいたいとおっしゃっています。

こちらのお料理は、元々は五氣里に宿泊の方のみ利用できるということだったんですが、今は予約すればレストランのみの利用でディナーコースを楽しむことができます。最後にこの時期おすすめのお料理をご紹介いただきました。

(地魚のブイヤベース)

木村さん:伊勢海老はもちろんいすみ市の名産なんですけれども、それ以外にも、今の時期ですと、河豚が上がったり。それから青のりが、実はこの時期旬でして。一番引き潮の時間帯に漁師さんが岩肌にくっついたのりを剥がしてくださって、乾燥させてあの薄く伸ばしてっていう、とても手間のかかる作業ではあるんですけれども、ものすごく香りのいい青のりは本当に主役級の食材で使わせていただいてます。香りがものすごくいいので、青のりを主役にして、その下にそっといすみの玄米、それから同じ海で採れるサザエを合わせた玄米とサザエのリゾットをしのばせて一緒に召し上がっていただいてます。

(これがそのメニューです)

「ローカルガストロノミー」に基づいた料理全体から地域を感じる。生産者を料理でつなぐ木村さんがあってこその料理なのかもしれません。木村さんは、これからも多くの生産者さんと会って、いい食材と巡り会いたいし、そのローカルの味を十分堪能できるメニューに挑戦していきたいとおっしゃっていたそうです。なお、五氣里「餐-san-」では、その日のメニューで食材の出所などがわかるようになっていて、お店の方や時には木村さんからもお話を聞くことができるそうです。ラグジュアリーリゾート五氣里のサイトや、料理の写真がたくさん掲載されているインスタグラムもぜひご覧ください。

2025/1/31 UP!

梅の花といえば、以前この番組でもご紹介した横芝光町の坂田城跡梅林など、千葉県内にはたくさんのビュースポットがありますが、今回は東京ドームおよそ3.5個分の広大な敷地の中で四季折々の花が楽しめる成田山公園の梅をご紹介したいと思います。

年間参拝者数1000万人を超える全国有数の寺院・成田山新勝寺の境内にある成田山公園。大本堂に向かって右側にその入口があります。園内には、360本もの紅梅・白梅が植えられていて、最盛期の2月中旬から3月中旬ごろは、園内が梅の香りに包まれます。まずは、成田山公園について、成田山新勝寺の中峰照希さんに伺いました。

中峰さん:成田山新勝寺企画課の中峰と申します。よろしくお願いします。成田山公園は当山の境内地になりまして、昭和入った頃に、お参りされた方が休める場所、憩いの場として整備したものです。今に至ってます。成田山公園として、毎年多くの方がこちらにいらっしゃってます広さは約5万坪。東京ドームで例えますと3.5個分の広さがあります。で、この公園の中には三つの池がありまして、非常に広い公園となってます。少しこう高低差がありますけれども、一周回るのにだいたい一時間ぐらいかかります。あの本当にいろんな種類の草木がありまして、それこそ2月3月頃ですと梅でしたり、あとはあの3月終わりから4月始まり頃には桜ですね。でまた藤が咲いたりとか。で今度秋にはですね、紅葉も楽しめます。

仏教の生きとし生けるもののすべての生命を尊ぶという思想が組み入れられた自然豊かな公園には、高さ20メートルもある雄飛の滝や三つの池が配置され、訪れる人たちに安らぎを与えてくれます。また、公園の一角に書の総合美術館・成田山書道美術館もあって、年に7回ほど展覧会や展示に合わせたイベントも行われています。そんな成田山公園では、梅の花の季節には「梅まつり」が開催されるんですが、その前にみなさんご存知のあの大きなイベントも行われます。

中峰さん:この梅まつりの期間にはたくさんの方がお参りされて、また、梅まつりが行われている成田山公園の方に足を運ばれています。この梅まつりではですね。野点、屋外でやるお茶ですとか、あとは梅を楽しまれたりとか、そういったことがありますので、まあ皆さんご参加されています。で、この梅まつりの直前のお話になりますが正月初詣に次ぐ一大イベントがございまして、それは毎年立春前日に行っている「節分会」でございます。豆まき式を毎年行っておりまして今年は2月の2日が節分にあたりますので、この日に豆まきを行います。大相撲力士の方ですとか、大河ドラマに出演されている俳優の皆さん等たくさんの方を年男としてお招きしまして、豆をまく予定になってますので、節分に、お参りされる時にはですね。成田山公園の方にも立ち寄っていただきまして、この自然を楽しんでいただければと思います。

成田山公園の梅は平均樹齢70年を越えるものでしっとりとした趣ある花々を楽しめるのが特徴です。今年の梅まつりの内容について、主催の成田市観光協会の大河理絵さんにお話伺いました。

大河さん:成田の梅まつりは、成田市観光協会が主催となり、今年で63回目を迎えます。令和七年は、2月15日土曜日から3月2日日曜日まで開催いたします。成田山の公園の梅林で梅の花を楽しみながらお抹茶を楽しむことができる野点を開催します。10時からの開催となりますが、大変人気のある催しでして定員に達し次第終了となります。また、梅林の近くにあります西洋庭園では、甘酒の振る舞いも行っております。また、ステージがございまして、そちらではお琴と尺八や津軽三味線、中国の伝統楽器 二胡の演奏会を開催します。日付によって演奏する楽器が変わりますので、詳しくは成田市観光協会ホームページ「FEEL成田」からご確認ください。

野点や甘酒の配布、演奏会などは、期間中の土曜日、日曜日に実施されます。特に野点は人気があって、先着順のため早い時間から並ばれている方がいるそうです。昨年は梅まつり全体で期間中におよそ23万人の方が訪れました。

梅の花の「ほのかな香」に包まれた公園を散策するだけで春を感じられますよね。そうして感じた思いをいろんな形で残したい方もたくさんいらっしゃるのでこんなイベントも用意されています。

大河さん:成田市観光協会では観梅の投句コンテストの募集を行っております。お題は梅ということで、成田の梅まつりの良き思い出を5・7・5の俳句にしたためていただきましてご応募ください。一人二句以内として未発表の作品に限ります。選者は成田山新勝寺、岸田照泰貫首猊下です。入賞者には5月下旬以降に直接通知し、フィール成田などに発表いたします。成田では4月には成田太鼓祭り、7月には成田祇園祭など四季を通じて様々なイベントを開催しています。そして、成田山の参道には美味しいうなぎのお店もたくさんございます。皆様、ぜひ成田に遊びに来てください。

俳句のコンテストには毎年多くの作品が寄せられるそうです。期間中の週末は、成田山公園内に設置される応募ポストに、平日は成田観光館で投函してください。成田市観光協会では年間を通して、成田の四季を感じられるフォトコンテストも開催していますので、こちらへの応募もお待ちしていますということでした。

「成田の梅まつり」については成田市観光協会のホームぺージhttps://www.nrtk.jpでご確認ください。

また梅の開花状況は成田山新勝寺のホームページhttps://www.naritasan.or.jp/に掲載されます。

https://www.naritasan.or.jp/ 成田山新勝寺HP

https://www.nrtk.jp 成田市観光協会HP「FEEL成田」

2025/1/24 UP!

今回は「菜花」に注目したいと思います。この時期、安房地域で「一面の菜の花」が美しい、みたいな季節のニュースが流れたりしますが、今回は食べる方の菜の花、菜花(なばな)がテーマ。菜花は、早春の季節感を楽しめる野菜の一つで、つぼみとやわらかい葉と茎が食べられます。少し苦みがあって、春の野菜という感じがしますよね。この時期、スーパーや青果店にも並んでいますが、今日は、その一大産地である安房地域の菜花農家さんをご紹介します。

千葉県が日本一の生産量を誇る菜花。千葉県安房農業事務所によると南房総市は県内で生産量が最も多くおよそ800戸の農家が菜花の生産をしています。今回は安房地域で20ヘクタールの広さの農地で菜花生産を行なっている加藤菜園の若き2代目 加藤博光さんにお話を聞いています。

加藤さん:加藤菜園では南房総市や館山市で菜花を作っております。とれた菜花は東京の市場などに主に出荷させていただいております。加藤菜園では11月から4月まで菜花を出荷しているんですけど、ピークが2月から3月までのひな祭りの時期にかけてが、ピークです。買っていただいた方からは、柔らかく心地いい食感と濃厚な旨みが絶妙で感激しましたとのお声をいただきました。このような声をいただいて、菜花作りに励んでおります。ありがたいことに出荷先の市場では加藤菜園を指名して菜花を買っていただいて嬉しいです。

「加藤菜園の菜花」というご指名が入るなんてすごいことですよね。 いま菜花は収穫の真っ最中。土づくりにこだわる加藤さんの菜花の美味しさは、その土壌に関係があるようです。

加藤さん:この安房の地域の土なんですけど、粘土の質があるんですけど、で粘土質っていうのは名前の通り、皆さんが触ったことのある粘土のような、ああいうべちょべちょした土なんですけど、まあそれだと大抵作れる作物というのは、だいたいお米などそういったものなんですよ。でギリギリ菜花も作れる。菜花は生命力の強い野菜ですから、そういう土壌でもまあ作れるという、そういうことです。ですけど、やっぱり従来の他の土と比べるとやっぱり育ちが悪いと、その原因はやっぱり排水性が悪いと言うんですけど、水が流れないで成長がちょっと止まってしまうと、株が小さいと、そういう問題があるんですけど。やっぱり私はそういうものを物理的に改善したりとか、あとは肥料を入れたりとかで土の中に微生物を増やしたりとか、そういうことを土壌改良というんですけど、そういうものを毎年毎年実験してダメだったら改善ダメだったら改善を繰り返してやっております。でそのたびにやっぱりあの結果は絶対変わってきますので、ええ、土づくりというものは、あのやった分だけその分帰ってくるということで植物は裏切らないと。そういったものが楽しくて、農業にハマりました。

いろいろ試したり、改善したりを繰り返しているからこそ、美味しい菜花ができるですね。 例えば菜花を作っていない季節に別のものを植えてバランスを取ってみたり、肥料を研究したり、土づくりに取り組む加藤さんの「植物は裏切らない」という言葉、深いですね。ご両親とともつくる加藤菜園さんの菜花は、これからが一番美味しい時期になってくるということです。ところで、加藤さんは、元々は農業と全く違う世界を目指していたそうなんですね。現在28歳の加藤博光さんには、実は別の夢があったんです。

加藤さん:加藤菜園自体は今年で10年目なんですけど、もともとは私の父があのもともと飲食店の仕事をしていて、それを辞めた後に始めたものです。で、私の叔父がもともと農業で先にやっていて、私も高校生の頃にバイトをしていたという経験もあって私が東京の方にあの二年間漫画家になりたいから漫画の専門学校二年間通っていて、それで二年目の終わりの時に、父の方から「農業やらないか?」と、もしくは「農業やらないんだったら、そのまま東京残るか」と。そういう人生の選択肢を選ばせていただいて。で、私はその時の話が、半年間、農業をやってで、残りの半年間はあの好きなことを夢を追いかけろという言葉をいただいて、じゃあやってみるかというまあ、軽い気持ちで最初やってみました。それで20歳ぐらいの時に戻ってきて、あの農業をやってみたんですけど、もともと叔父のところで菜花のバイトをしていたので、そんなに抵抗もなかったし、実際、自分で菜花を作るのに土づくり、、そういうものをやってみたときに、面白さというのを見出してしまって、まあ、今ではあの菜花農業というのがすごい楽しく思っております。

2年間東京で勉強したあと、お父様からのお誘いがあり、「菜花作りは半年間ぐらいだから、残りの半年間は漫画が描ける!」と思って実家に帰ったそうですが、やり始めたら、菜花を作っていない期間も何かと忙しい。思っていたことと違うなと感じながらも、土づくりなどにハマってしまって、今は農業に専念しているのだそうです。 ところで、みなさん、菜花どうやって食べてます?

今回はシンプルにおひたしにしたものをスタジオに用意いたしました。

色々と使えそうですよね?

最後に加藤さんが好きな菜花の食べ方を教えていただきました。

加藤さん:菜花の食べ方なんですけど、よくあるおひたしとか、茹でてとか。そういうだけじゃなくて、マヨネーズ和えだったり、天ぷら、ナムル、餃子、メンチ。あとは野菜炒め、浅漬け、お好み焼き、お味噌汁の中に入れても美味しいし、パスタに入れても美味しい。で、寒い時期はシチューだったり、鍋とかすき焼き。あと、お雑煮だったりとか、天ぷらそばにして食べるのも美味しいです。ちなみに僕が一番好きなのはナムルです。 菜花も野菜なんで収穫したてが一番美味しいんで、加藤菜園にも直売所がありますので、お越しいただいたらお買い求めください。直売所の方では、菜花のいろんな調理の仕方を教えていますので、ぜひお越しください。

菜花の葉っぱをロールキャベツのキャベツ代わりにつかうのも美味しいというお話でした。直売所には加藤菜園の菜花を茹でたものをミキサーで細かくして作ったナバナエキスを練り込んだ 「菜花のソフトクリーム」もあってちょっとした辛味と抜群の風味で人気なんだそうです。加藤菜園の収穫と直売所での販売は4月ごろまで続きます。詳しくは加藤菜園のインスタグラムをご覧ください。

2025/1/17 UP!

皆さんは、どんなときに「癒された~」と感じますか?健康的に癒されたい、、、と思いませんか?

最近、旅を通じて健康の回復や増進を図る「ヘルスツーリズム」が注目されています。ヘルスツーリズムの認証制度もあって、サイクリングや温泉など、全国のさまざまな体験ツアーが登録されているんですが、実は安房地域でも、この認証プログラムが体験できるんです。今回は、自然の中を歩きながらリラックスできる「癒しの森のセラピーウォーキング」をご紹介していきます。

南房総市にある大房岬自然公園の中で行われている「癒しの森のセラピーウォーキング」。なんとKOUSAKUさん、参加されたことがあるそうです。

豊かな自然と温暖な気候を活かして開催されている、県内唯一のヘルスツーリズム認証プログラム「癒しの森のセラピーウォーキング」とは、一体どんなツアーなのでしょうか?このツアーのネイチャーガイドも務める南房総市観光協会の吉田光久さんにお話を伺いました。

吉田さんによると、大自然のなかで、耳に手を当てて前の方向の音を集めるようにして、その中で聞こえる音、たとえば、風の音、鳥の声、木々の葉っぱが擦れる音などをきいて、次に後ろの方の音を聴くように掌の向きをかえると、同じ場所に立っているのに全然違う音が聞こえてくる。それを意識することで、自然の中の音に気づけるようになっていくんだそうです。そして、海に入る話もありましたが、裸足になるからこそ感じられる砂の柔らかさや波の波動などに神経を集中することで感覚が研ぎ澄まされていくんだそうです。これは冬でもやるそうですよ。他にもいろいろ体験していきます。

吉田さん:セラピーウォーキングは南房総の自然を生かして、健康について少し気づきを持たせる運動だと思っています。南房総は海もあれば森もあるので、その豊かな自然の中で五感を生かして楽しくウォーキングをするんですけども、その中で、最終的にあの自分の健康についてちょっと気づきがあったり、自分自身の楽しいこととか、嬉しいことみたいなのに、気づくことを目的としてやっています。 実際は40分、45分で歩けるところを2時間半かけて歩きます。で、その間に、いろいろなアクティビティというか小さな自然の楽しみ方をしながら歩くわけですけども、意識しているのは五感を生かしたプログラム作りをしています。

五感を生かしたウォーキング。まさにそれを行うのにぴったりの場所なんです。大房岬自然公園は、昔、軍事関連施設があったから、戦後も宅地開発がされずに自然の環境がそのまま残っているんです。それをうまく利用しているんですね。

吉田さんのお話にありました通り、「五感を生かす」というのがキーワードのようですが、具体的にはどういったことをこのツアーでするのでしょうか?

吉田さん:五感、ご存知の通り、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚。普段なかなかね全部五感を意識して過ごすことはないと思っていて。 普段の生活の中では視覚の情報が80%以上で、皆さん過ごしているかなと思うんですけれども、例えばコースの中に小さな小川が流れていて、音のワークショップって呼んでるんですけれども、そこで三パターンの音の聞き方を試します。音に意識を100%向けることで、まあその自然、自然のきれいな音をあの改めて聞いてみるっていうことをするワークショップです。あともう一つ、例を挙げますと裸足ウォーキングっていうのを砂浜でやります。あの裸足になって、砂浜と海のあのまあくるぶしぐらいまでですかね?ところまで入るんですけども、やっぱりその砂浜の裸足になって触感っていうのは、海に入った冷たさとか感じながら、海の自然を楽しむということなども行います。

南房総市の大房岬自然公園で開催されている「癒しの森のセラピーウォーキング」、およそ2時間半のプログラムにはまだまだ続きがあります。どんな体験、癒し、気づきがあるのでしょうか?

吉田さん:実はあのセラピー基地っていう森林セラピーの基地に認定されている国定公園ですね。大房岬自然公園というところを歩きます。海抜ゼロメートルから一番高いところはあの80mなので、結構こう起伏に富んだ森があります。 現代人って、凸凹道とか歩かないと思うんですけども、石でできたり土だったり、いろんなこう、凸凹した道も楽しめるので実は脳活性にもいい場所だと考えています。砂浜での裸足ウォークの時に一つ課題を出します。小さな貝殻とかシーグラスを集めていただいて、後ほどコースの先で万華鏡作りをします。で、これあのアートセラピーにつながるんですけども、実際にその自分で拾った貝とシーグラスを使って、綺麗な万華鏡を作ってでそれをまあ仲間一緒に回ってる人たちと見せ合って。実際、こう自然の美しさみたいの再発見する機会を作っています。

ツアーが進むにつれ次はどんな体験ができるのかな?ってワクワクするんでしょうね

最後に、このツアーに参加してみたい方に、メッセージをいただきました。

吉田さん:セラピーウォーキングのガイドのメンバーは今現在は六名おります。私のように観光協会に属してたり、あとは同じ公園内にある自然学校の職員だったり、あとはホテルの職員だったりという者たちがみんなでこの健康プログラムを勉強して、ガイドについてます。南房総自体は千葉市だったり東京とか都心部から2時間弱で来れちゃうところですけども、本当に自然豊かなところです。自然豊かなところに来ても、自然を楽しめること少ないと思うので、このプログラムに参加すると、海の良さ、自然の美しさとか気持ちよさを体験できます。それを通して多分、短い2時間半ですけども、自分の心に向き合ったり、あとはリラックスすることの何か大切さみたいなことも、気づけると皆さん参加した方に言っていただいているので。ぜひ。あのリフレッシュしたい方は、ご参加いただけると嬉しいです。

こんなツアーならデジタルデトックス、できそうですね。自然が持っている力や自然に向き合う自分の感覚、取り戻したいと思います。ツアーに参加されたいという方、申し込み方法や日程など、詳しくは南房総市観光協会のホームぺージをご覧ください。

https://www.mboso-etoko.jp/_mgmt/img/2024/03/taihusa-therapy-guide.pdf

https://htq.npo-healthtourism.or.jp/member/kanto/2122343101.html

https://asobitabi.enjoyboso.jp/program/detail.html?CN=310424

2025/1/10 UP!

イチゴが美味しい時期です。

年が明けて、いよいよ「いちご狩り」の本格的なシーズンになりました!全国有数のいちごの産地である千葉県には、いちご狩りができる施設が100箇所以上あるんですが、今日はその中から柏市手賀沼のそばにある「そのべ農園」をご紹介します。

ハウスの中で、美味しそうないちごを吟味して、摘んで口の中に入れると甘い香りとジューシーな果肉が楽しめる「いちご狩り」。

実は柏市にもいちご農家、たくさんあるんです。今回はその中から手賀沼の近くで直売やいちご狩りが楽しめる「そのべ農園」の代表・園部由大さんにお話、お聴きしています。どんないちごを作っているのか、今シーズン注目してもらいたいイチゴについても伺いました。

園部さん:そのべ農園の園部由大です。そのべ農園は、千葉県柏市でいちご販売いちご狩りソフトクリーム屋さんをやっています。今年のイチゴの種類は直売では女峰、やよいひめ、おいCベリー、スターナイト、みくのか。それでイチゴ狩りの種類が紅ほっぺ、星うららとなっております。今年から始めたみくのかという種類なんですけど、初めて栽培を始めて興味のある品種で。イチゴの味なんですけど、食べてみた感想は最初に甘みがさっと入って、最後にちょっと爽やかな酸味が来る。ちょっと今までにないようないちごなので、ぜひ皆さんご賞味ください。

スタジオには「みくのか」が用意されていました。

そのべ農園では、およそ6万8千本もの苗を育てていて、7割が直売所での販売、3割がいちご狩りという割合。いちご狩りの方は、高設栽培やバリアフリーにも対応しているので、小さいお子さんや車いすの方でも快適に楽しめるそうです。柏、松戸、我孫子からのお客さんが多くを占めているそうですが、最近ではSNSを見て東京、埼玉、茨城などからもお客さんが来てくれるようになったといいます。ところで、由大さん、お声の感じからすると若そうですよね?いちご農家になるまでのお話も伺っています。

園部さん:現在25歳で今度の3月で26歳になります。高校卒業前ぐらいから、実家が農家だったので、農業をこれからも継いでいこうというふうに考えて、千葉県の県立農業大学校というところに二年入学して勉強しました。で卒業した後、山武市のいちご農家さんで一年間いちご修行して。その後家で働くことにしました。それで家で働き始めて最初に思ったことなんですけど、農業は父がすごい知っていたので、父と一緒にいちごを育てればいちごのことってわかるのかなと思っていたんですけど、今、とても考えが甘かったなという風に感じています。ここ2年ぐらいで、とてもとても今まで考えられない位イチゴの勉強をしていて、これから自分のレベルアップ、そのべ農園のレベルアップに向けて、ひたすら猛勉強中となっています。

普通科の高校在学中に将来のことを考えて、農家として三代目、いちご農家として二代目を目指す決心をして、千葉県立農業大学校に進学されたそうです高校の同級生にも「園部くん、そうなると思っていたよ」と言われたそうです。目的をもって勉強をして家業を継ぐ。でも実際働くようになって2年目、試練が訪れます。何があったのでしょうか?

園部さん:大きな壁としてぶつかっているのが温度の壁ですね。9月10月の温度帯が昔と言っても五年前に比べたら本当考えられないぐらい上がってしまっていて、いちごを植える時期が、前までは9月の15日から20日に植えられていたんですけど、今では10月の最初、10月の1日ぐらいから植えないといけないぐらい遅れてしまっていて。それだけでも10日間、イチゴの生育を遅らせてるっていうのがとても大きな壁になっています。その中でイチゴをどうやったら早くイチゴが取れるように、12月のクリスマス需要に向かってどう頑張ってイチゴを育てるかを今とても勉強している最中です。父と2人で勉強しているんですけど、プラスアルファで今すごい熱心に肥料屋さんと勉強していて、一緒にいちごの高みを目指せられるように頑張っています。

温暖化の影響がこんなところにもでていたんですね

遅く植えたから遅く出来上がるですめばいいんですけど、やはりクリスマス需要という大きなタイムリミットがあります。お父様も、この温度は過去に経験してこなかったので、日々一緒に研究されているそうです。今に合った育て方の模索は、どこの農家さんも共通の悩み、課題なんですね。

育て方以外でも由大さんはいろんなことに挑戦、発信していますその一つがインスタグラムでの発信。作業の様子や、イベントの告知など熱心に発信されています。現在フォロワーは9000人を超え、もうすぐ1万人。そのフォロワーの方からのリクエスト、「夏でもイチゴが食べたい」に答えてお父様と相談。シーズン中に摘み取ったイチゴを急速冷凍して 味と風味をしっかりと残した状態の「冷凍いちご」を積み込んだキッチンカーを作成。その場で削って練乳などをかけて食べられる「削りいちご」を「道の駅しょうなん」などで販売し、大好評を博しました。

ソフトクリームもあります。こちらはそのべ農園の敷地内に2月中旬から5月ごろまでの土日祝日にオープンする「ベリー農園のソフトクリーム屋」の商品です。こちらもそのべ農園のいちごを使っています。また4月頃からはイチゴとクリームがたっぷり入った大人気の「いちごサンドも販売予定だそうですよ。そのインスタグラムの動画ではある想いをこめて、決まったフレーズを繰り返し使っているんです。

園部さん:あのよく言うフレーズってのをインスタグラムで言ってるんですけど、その言葉が「いちごは世界を救う!そのべ農園へレッツゴー!」っていうフレーズがあって、美味しいイチゴをお客様に届けて、お客様が食べた時に笑顔になってもらいたい。その笑顔で世界を救いたいというふうに考えていて。千葉県柏市イチゴが盛んじゃないと思っている方もいっぱいいると思うんですけど、柏市でもイチゴたくさんありますよ。柏市に美味しいイチゴいっぱいありますよってのを皆様に見てもらいたいと思い、インスタ活動も頑張っています。それと去年から今年も1月2月にそのイベントを考えていて、1月は多分予約がいっぱいになってしまっているので、2月開催するので皆さんぜひお楽しみにしてください。そのイベント内容とは?夜のイチゴ狩りツアー。ストロベリーナイトツアーっていうのを企画しています。詳細はインスタグラムまでお待ちしております。

夜のいちご狩り。楽しそうだですね

柏市のいちご農家さんはほとんどが直売所、いちご狩りをされているということで、ぜひ現地で美味しいいちごを味わってください。いちご狩りのシーズンは今のところ5月連休頃までを予定しています。予約の仕方など詳しい情報は公式インスタグラムでご確認ください。

2025/1/3 UP!

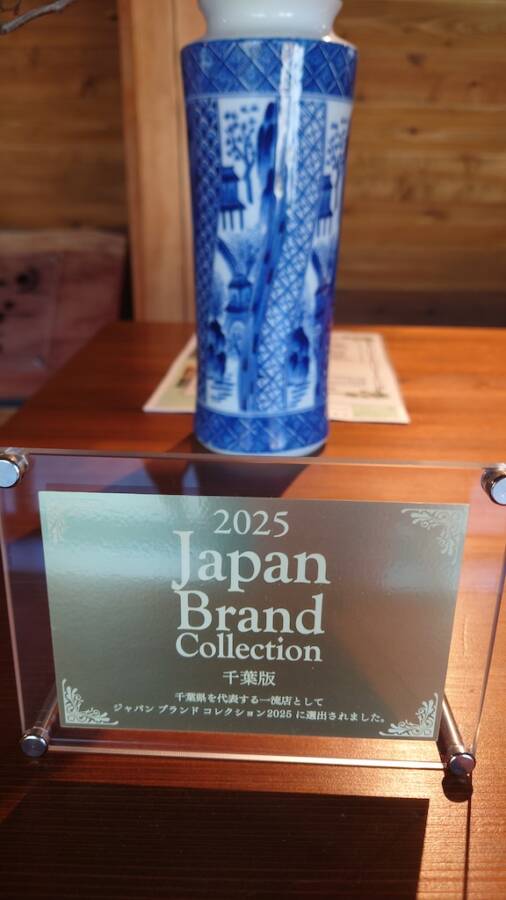

今年最初の回は、千葉ならではの価値や魅力を発信している千葉県PRプロジェクトが先日発表した、「大切な人に贈りたい千葉の自慢のグルメギフト」ランキングから、スイーツ部門で第1位を獲得した絶品スイーツをご紹介します!

千葉県庁職員の投票をもとに選出された“大切な人”に贈りたい「千葉の自慢のグルメギフト」ランキング。見事第1位に輝いた市原ミルフィーユ。一体どんなものなんでしょうか?このお菓子を販売している市原市のJR姉ヶ崎駅東口にある洋菓子店「KONDITOREI GOTT」の支配人・古川雄太さんにお話を聞いています。

古川さん:市原ミルフィーユというのはですね。チョコレートクッキーパイで作られたチョコレートのミルフィーユなんですけれども、チョコレートのスポンジがしっとりしています。クッキーがサクサクしてまして、パイもサクサクです。パイはバターの香りを出してまして、アーモンドスライスをつけているんですけれども。そちらは香ばしくて食感のアクセントになっています。それらを重ねてチョコレートでコーティングします。父が製菓学校に行ってた時の先生と考案したというふうに聞いております。そうですね、40年以上前だと思います。

40年以上前に誕生したお菓子が今も評価され続けているのはすごいですね

お父様の古川良雄さんが開発されたこのお菓子、発売当初からお客さんには好評だったそうなんですが、あることをきっかけに爆発的な人気になります。一体何がきっかけになったんでしょうか?

古川さん:41年前の創業当時からメニューとしては置いてあったんですけれども、名前が市原ミルフィーユっていう名前じゃなかったんですよ。お店の名前をとって「GOTT」っていう名前で売ってました。

当時から一番人気は一番人気だったんですけども、ちょっとだけ頭が出てるぐらいの人気具合だったんですけども、いろんな事情がありまして、わかりやすい名前に変えようっていうことになりましたんで、市原という場所で作っているので「市原ミルフィーユ」っていう名前をつけさせていただきました。つけたら地名のおかげなのか、お土産品として買っていただく量が増えました。頭一つ飛び抜けているだけだったのが、頭が5個ぐらい飛び出るぐらいダントツになりました。あの「昔、よく買いに来てたけど引っ越したり職場が変わったりして、久々に来たよっ」てお客さんとか古くからのお客様とかはいまだに「GOTT」ください、「GOTT」ないの?って言っていただくこともあります。

ご当地スイーツという感じがでて、手土産に使いやすくなったのかもしれませんね。

「千葉県庁職員が選ぶ“大切な人”に贈りたい千葉の自慢のグルメギフト」ランキングのスイーツ部門1位を獲得した市原市の洋菓子店「KONDITREI GOTT(コンディトライ・ゴット)」の「市原ミルフィーユ」スタジオにも登場しました。

この断面、スパーっと綺麗に切れていて、見た目も美しいんですが、この切るのが実は難しいんだそうです。支配人の古川さんもミルフィーユ作りをされていますが、うまく切れるようになるのにはかなり時間がかかったようなんです。

古川さん:一番最初の大元の状態は、40cmX50cmぐらいの大きい状態です。縦に四本に切り分けます。その後、チョコレートを塗りまして、アーモンドスライスをまぶしてから一つ一つ切ります。これはあの本音は機械で切ってほしいんですけど、あまりにも柔らかさ、硬さが違うものなので手じゃないと切れないんですよ。ええ、波打った形状のナイフでギコギコスーって切ります。断面が綺麗に切れるようになります。そうですね。普段のそのなんでもない時に買ってくれるお客様って地元の方が多いと思うんですけど、まあ、繁忙期はそのこっちから帰省する時に持って行ったりとか、あのホワイトデーとかっていうと場合はやっぱ全然違うところと遠方から買いに来ていただくお客さんも多いので。だいたい皆さんも箱詰めと自分用にバラで単品で買っていただきます。

この断面が地層に見えませんか?市原で地層と言えば?

チバニアン?そう言われると、見えてきませんか?

支配人の古川さんは、元々は違う仕事をされていたそうですが、今はミルフィーユ作りに心を込めているそうです。最後にリスナーの皆さんにメッセージをいただきました。

古川さん:この店はもともと父が始めたお店で、20年ぐらい前にお店の事情から突然明日から仕事に来いと言われまして。それからずっと、今も一緒に市原ミルフィーユを製造しております。作り手側になっていろいろ気づくこともいろいろありまして、いろいろ違うように感じるようになってきました。自分たちが作ったものを喜んで買っていただいているお客様を見て、どれだけ愛されているか知ることができました。まあ、これからも「この味」で皆様にご提供できればなと思いました。目指せ白い恋人みたいな感じになってます。現状、インターネットショッピングは対応しておりませんが、お店に直接来て買っていただくか、地方発送も承ってますので、お電話ファックスでもご注文いただけますので、お問い合わせください。

市原ミルフィーユを考案したお父様も、今もお店の2階でミルフィーユほか多くのスイーツを作られています。ぜひJR内房線・姉ヶ崎駅前のお店に足を運んでみてください。営業は午前10時から午後5時まで、定休日は木曜日です。

※ご紹介した市原ミルフィーユをはじめ「千葉県庁職員が選ぶ“大切な人に贈りたい”千葉の自慢のグルメギフト」について詳しくはこちらでご紹介されています。ぜひチェックして、千葉の自慢のグルメギフト、大切な方に贈ってください!

2024/12/27 UP!

来年、令和7年は巳年です。2025年の開運を願って、干支である蛇にまつわる神社にお詣りしようと探している方も多いと思いますが、九十九里の南部・白子町にある「白子神社」に祀られているのは「白蛇」さま。地元はもちろん、県外からも多くの方が訪れます。その白子神社の宮司修さんに お話を聞いています。まずはどんな神社なのかご紹介いただきました。

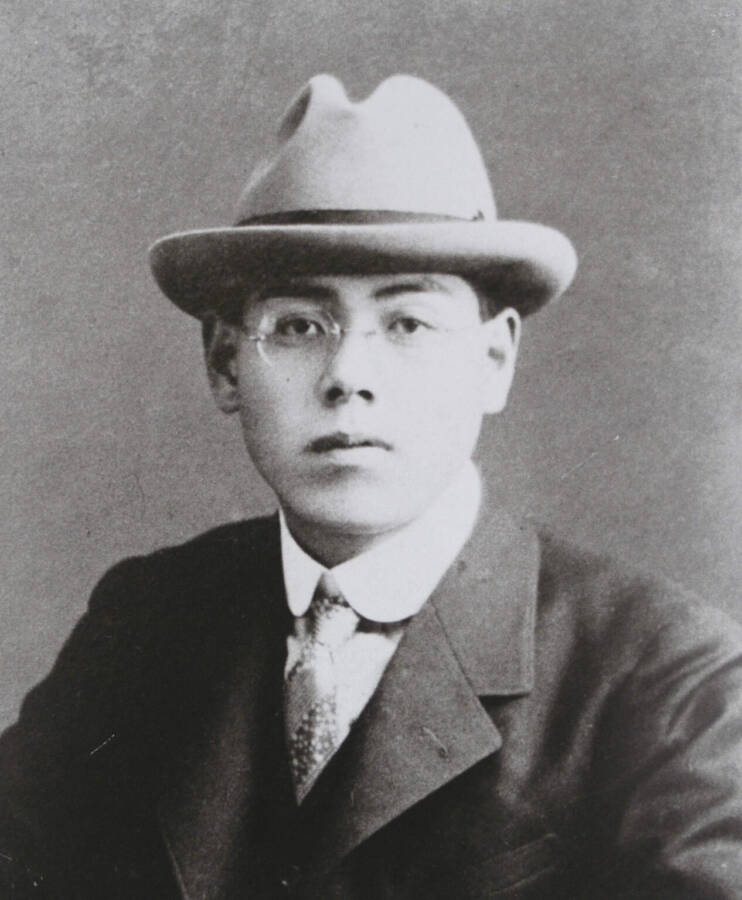

宮田さん:白子神社ができたのは今から千年ぐらい前だと言われています。当時ですね、これは本当も面白い話だと私は思うんですけれども、海の沖の方から白い亀に白い蛇が乗ってやってきました。里人がね、これは神様に違いないと言って柄杓の柄を差し出して神様だったら登ってくださいと申し上げると、蛇が登ってきました。その蛇をお祀りした神社がこの白子神社です。来年はですね。巳年・蛇の年ですから、多くの皆さんにこの神社においでいただきたいということで、今計画をいろいろ立てています。白子町のほとんどの皆さんが氏子という神社でして、東京とかですね埼玉、茨城、神奈川ですね。いろんなところからお詣りの方が増えまして、宮司としては大変喜んでおります。令和七年のお正月はこの白子神社にお詣りをしていただければと思っております。

宮司の宮田修さん、実はNHKの元アナウンサーでニュースなどを主に読まれていた方なんです。元エグゼクティブアナウンサーです。どんな経緯で宮司になられたのか気になるところではありますが、まずは白子神社はどんなご利益があるのかおしえてもらいました。

宮田さん: 白子神社はあのお祀りしている神様はですね、大己貴命(おおなむちのみこと)の大神様という方なんですけれども、大国主命(おおくにぬしのみこと)の別の名前です。縁結びの神様なんですよ。で、白子神社にはですね、ご本殿の北側にですね、天照神社というのと面足(おもたる)神社というですね小さな御社があります。天照神社はですね、女神様をお祀りしています。面足神社はイケメン様をお祀りしております。我々は「縁結びコーナー」と名前をつけています。ご縁をいただきたい方はですねぜひ天照神社と面足神社にお詣りをしていただければよろしいかなというふうに思っています。

またね、白子町というのはですね、テニスコートがたくさんあって、ええ、多くの皆さんが、合宿などでいらっしゃる街なんですよ。で、私は宮司になりましてからね。テニスが上達するお守り作ろうということで、テニスの上達を。お守りするお守りそれからね、勝負に勝てるようにというお守りをつくりましたので、持っていただけるとですね、きっとテニスが上達するのではないかと私は思っております。

面足神社の「おもたる」という字は、顔を表す「めん」が「足りる」と書きまして、面が整っている、とも読み取れるんですね。今風にいえばイケメンです。さらに白子といえば、テニス。町内にはおよそ340面ものテニスコートがあって大きな大会が行われたり、テニス合宿などでも人気の町ということで、それに因んだお守りもいただけるんですね。

来年は巳年ということで、白子町で白蛇を祀っているという白子神社、縁結びのパワースポットとしても人気の場所です。さて、宮司の宮田さん、NHKの元アナウンサーからなぜ神職につくことになったんでしょうか?

宮田さん:神社には全く関わりもありませんし、興味もありませんでした。私はあの富里市の生まれなんですけれども、NHKに入りましてですね、最後東京に住んでたんですよ。NHKのアナウンサーっていうのは、とてもストレスのたまる仕事ですのでまあ、やっぱり週末ぐらいはですね、のんびりしたいということで、今、私が宮司をしている千葉県の長南町にセカンドハウスを借りたんですよ。野菜を作ったりのんびりしたりというような生活を楽しんでいたんですけどもね。大家さんというのがですね、その地区の神主さんの家柄だったんですよ。年を取りまして宮司が続けられない状態になって、後継者がいなかったんですよね。家族会議を開いたそうです。その結果、後継を私に頼もうということで、本当にこれはもうね、青天の霹靂以上の出来事で。私は、その前任の宮司さんに頼まれて神職になった人間です。

アナウンサー、毎日5秒とか1秒とか秒針と戦う日々、そこから逃れようと長南町でゆったりと週末を過ごしてたら、大家さんから宮司さんになってと頼まれてなっちゃった?でも宮司になるのには資格が必要です。

そこで、53歳過ぎから、宮田さんはアナウンサーをしながら宮司になるための勉強をして資格を取ったそうなんです。資格を取ると、頼まれた神社の祭りごとや色々なお仕事がある。アナウンサーとしての仕事もありますが、NHKの方が寛容に両立を認めてくれたんだそうです。そして、60歳で定年退職、現在まで宮司に専念することになったんですって。そして、4年ほど前から、これも地域の方々からの要請もあって白子神社の宮司にもなられたそうです。

昔から神社は地域コミュニティーの要となる大事な場所。宮田宮司のよく通る声だと祝詞をあげる時とかすごくよさそうですね。

白子神社は伝説にちなみ、白蛇を神の化身として大切にしている神社。お気づきの方も多いと思いますがこれが町名の由来にもなっているんですね。拝殿の前には、撫でると御利益があるという“撫で蛇様”がいらっしゃいます。また、白蛇のおみくじやお守りなど、可愛らしい蛇尽くしで新年を迎えるのにぴったり!最後に、新年のお詣りについてお考えを伺っています。

宮田さん:神主になって宮司になってね、いつも思っていることはですね、なんで日本人はね、全国各地にこんなにたくさんの神社を作ったんだろうと思ってるんですよ。今なおその神社はあるわけですよね。まあ、中には数千年の歴史があるという神社もありますよね。まあね、こんなことなんなんですけどね。なんかあの神様にお願いするとね。例えばね宝くじが当たるとかね。それからね、なんか素晴らしいなんか幸せが飛び込んでくるとか、そういうことではなくて。ご自身がね、素晴らしい人間になれる、多くの人から尊敬される人間になれる、そういうことを願いながらですね神社においでいただければいいかなと私は思っています。来年の白子神社は12年に一遍、記念の巳年です。蛇をお祭りしている神社ですので、ぜひぜひ白子神社にお詣りにおいで頂ければと思います。よろしくお願い致します。

白子神社がある白子町は 年間を通して温暖な気候で、温泉やテニス白子玉ねぎをつかったご当地グルメ、河津桜が楽しめる白子温泉桜まつりなど、季節にあわせて楽しめる町です。白子神社でも海に近い地域ならではの「潮ふみ」・・・おみこしが海に入っていくシーンを見ることができる10月の秋の例大祭をはじめ年間を通してさまざまな催しがありますので、ぜひ蛇年の2025年という機会に一度、訪れてみてください。

2024/12/20 UP!

今年も あと十日ほどになりました。年末はどう過ごされるんでしょうか?年越しそば、皆さんどうされてますか?

そばの産地、全国色々ありますが、実は千葉県で「縁起のいい蕎麦」を作っている地域があるんです。それが、千葉県唯一の「村」、長生村。どんな蕎麦が作られているのか、ご紹介していきたいと思います。

九十九里の南部に位置する千葉県唯一の村、長生村。漢字で「長生き」と書く縁起の良い地名にちなみ、村で作るそばを「ながいきそば」としてブランド化しています。この地域のお蕎麦、あまりイメージがない方もいらっしゃるかもしれません。まずは、どうしてこの地域で蕎麦を作ることになったのかをながいき集落営農組合代表理事の木島敬二さんに伺いました。

木島さん:もともとはうちも農家なんですけど、親が兼業農家だったんであの畑やなんかほとんど人様にお貸ししてあったんです。それが次々高齢化であるとか、いろんな事情で返ってくるようになっちゃって。いわゆる荒らさないように耕運はしてたんですけど、作物を作るということはしてなかったんで、いわゆる遊休農地がどんどん増えちゃいまして。これじゃいけないからなんかしようということで、まあそばなんかいいんじゃないっていうことで、そば作りが始まりました。単純にあのそばは種をまいたら75日で収穫できるという。単純に素人が考えると、すごく簡単ではないかと。まあ、そういうことでまあそばがいいだろうということになっちゃったんですけど。

2012年に始まったそば作り。ゼロからのスタートでしたが、その後ものすごいスピードでその輪が広がっていくことになります。

木島さん:たまたま私のいとこに当たるのは白子町の方にいて、まあそこがあの地域でそば作りをやってましたんで話ししたところ「じゃあいい虎の巻があるからあげるよ」ということで、それをいただいて参考にとりあえず試験的に15アールまあやってみようということで。だからまたそれが誠に上手にできちゃいまして。これならいけるだろうということで、それであの近隣の方々にも話をしたところ、十数名の方が賛同してくれて。まあ、それじゃあある程度本格的にそばをやろうということで1.5ヘクタールがスタートだったんですけど、もう次の年は3ヘクタール、次の年は7ヘクタール。その次は15ヘクタールという感じ。で、もうあれよあれよという間に倍倍倍でもう増えちゃって、今はもうなんと40ヘクタール近くになっちゃってます。

「蕎麦」は栽培期間が短く、1年で2回収穫できる作物なので、長生村では二毛作を行っています。ですから実際の作付け面積は、現在延べで80ヘクタール。木島さんたちは県や村の補助やアドバイスを受けながら、農業法人を立ち上げ、数年で今の形になっていきました。

「ながいきそば」の生産地である長生村の人口はおよそ14,000人。農業従事者の高齢化や後継者不足により増えていた「遊休農地」解消のために始まったそば作りはその縁起のいい名前はもちろん、味よし、香りよし、のどごし良し、と、とともに評判になりました。 そのおそば、スタジオでもいただきました。

このお蕎麦、栽培期間中は農薬不使用。みつ蜂による交配など環境にやさしい生産に取り組み千葉県の「エコファーマー」や「ちばエコ農作物」の認証を受けています。商品化は順調に進む一方で、困ったこともおこったそうです。

木島さん:それこそ始めて早々に縁がありまして、日テレさんの番組に出たおかげで、まあそれはそれでよかったんですけども、もう役場はじめ、うちの方にも「どこ行ったら食べれるんですか?」という、もう問い合わせが殺到しまして。「いや、申し訳ないですけど、食べれるところがないんですよ」っていうことで、もうずっと謝り続けまして。もうそれは本当に辛いというか、寂しい思いをしましたね。じゃあ、うちのそばを使って焼酎を作ったらいいんじゃないかという話になりまして。たまたまあの新聞で見た長野の醸造屋さんですけど、まあそこでコロナのおかげで樽が開いてるから今だったら作れます。と作っていただいたんですけども、今度できて販売しようとしたら、こっちもコロナの影響で販売が思うようにいかなくて。まあ、その辺は良かったやら、よくなかったやら複雑なところだったですけど、まあ、とにかく焼酎を作ることにはあのこぎつけたということで、、、

令和3年の夏にオンラインショップを開店し、遠方の方でもお取り寄せできるようにしました。今はコロナの影響も落ち着いて、「そば焼酎」も売り上げを徐々に伸ばしているということです。最後に、今後の展望を伺いました。

木島さん:もっともっとこの長生村イコールそばっていう感じでもっと他の方がそばをやってくれて、まあ、とにかく全国的に長生村イコールそばの村だよっていうふうになったら素晴らしいなとそんな感じに思います。もう早い我々がそばスタートした頃から、この地区がネギがやっぱり(いい)。だからそばとネギ、つきものじゃないですか。なんかコラボできないかっていう。そして皆さんのご要望にも応えたいということから、できるだけ早い時点でお店を作りたいと頑張りますんで、よろしくお願いします。活性化にも役立てばいいんじゃないでしょうかね。

確かに、千葉=蕎麦という感じはないけど、まずは「長生村=蕎麦」にしたいという気持ち、大切ですし、期待したいと思います。

海に近いこの地域、玉ねぎ、長ネギの産地です。蕎麦といえばネギがつきもの。同じ土地で育ったものどうし、相性が悪いはずありません。玉ねぎもかき揚げにすると美味しいですよね。いずれはお店をと期待する木島さん。現在はお店はありませんが、オンラインショップや道の駅、直売所で乾麺や蕎麦粉、蕎麦の実、そば焼酎などを買うことができます。来年4月ごろには種まきから収穫、そば打ち体験ができる「ながいきそばオーナー制度」の募集も開始予定だそうですよ。気になる方はぜひ、ながいき集落営農組合の公式サイトでご確認ください。

2024/12/13 UP!

千葉県は年間を通じて温暖な気候で、冬でも楽しめる 人気のキャンプ場がたくさんあります。今日はその中から、年間の利用者数が、およそ30万人、そのリピート率は30%を超えるという大人気の農園リゾート、香取市にある「THE FARM」をご紹介します。キャンプは子供たちの夏休みの楽しみというイメージの方も多いかもしれませんが、実は秋冬のキャンプが人気なんです。

千葉県の北東部、香取市にある「THE FARM」は「農のある暮らしをすべての人に」というコンセプトの複合型の農園リゾート。敷地面積は12万平方・東京ドームおよそ2.5個分という広さの中に広大な農園や、グランピング施設・キャンプサイトなどがあります。農園とリゾートはどう結びついているのでしょうか?まずはそのあたり、ザ・ファームの運営、田山歩さんにお話を聞きました。

田山さん:農園リゾートザファームは実は「アウトドアイノベーションサミット」っていうところでですね、6年連続東日本ナンバーワンという形であの表彰していただいてまして、今殿堂入りしたんですけど。もちろんあの農園リゾート収穫体験もできますし、年間で100種類ぐらいのお野菜を作っています。園内で採ったものをそのまま食べられるような日帰りのバーベキュー場だったりとか。あとは日帰りで使える温泉カフェ。あとは宿泊ができるコテージだったり、グランピング。持ち込みのキャンプ場なんていうものもあったりする農園リゾートという形で今営業しています。

「農業をより身近に感じていただく」ということを一つあのコンセプトにしてまして。やっぱりこう今都会にいらっしゃると、畑を身近で見ることだったりとか、野菜がどうできているのかみたいなことをリアリティを持ってこう受け止めることがなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思ってまして。まあ、そういったところの一つの解決として、農園リゾートというあの形で今、運営してます。

殿堂入りも果たしているTHE FARM。中でも、農園の中にあるキャンプサイトは、 いつでもお湯が出る炊事棟やお話にもあった温泉施設を利用できることもあって 冬になるとキャンパーが集まる“冬キャンプ”の聖地になっているそうです。そんなキャンプやグランピングなどで過ごす時間に農業を掛け合わせたということですが、どんな体験やアクティビティがあるのでしょうか?そのメインとなる収穫体験について教えていただきました。

田山さん:収穫体験ではインストラクターがついてですね、もちろんこう収穫の仕方だったりとかも教えさせていただいているんですけど、実はその中に「食べ頃はこうなんだよ」とか、「例えばこうピーマンで言うと、お尻の部分がシワシワになったら完熟の一歩手前なので、今一番美味しい時なんでぜひ食べてみてください」なんて一言がありながら、皆さん収穫していただいているんですけど、そういったことが皆さんの中では宝探しみたいなイメージになることもあってですね。本来30分ぐらいで終わるアクティビティなんですけど、一時間ぐらい皆さんこう一生懸命収穫されるみたいなところがよくこの園内で見られる光景になってます。採った野菜はですね、そのままあのコテージだったりとか、(グランピング)宿泊の方の、お部屋ではですね料理ができるようになってまして、今の時期ですとちょうど人参だったりとか、白菜、小松菜、ケールだったりとか、お鍋にぴったりのお野菜がですね収穫できるようになってますので、そのままお部屋に帰ってすぐこうお鍋に入れていただいて、こちらですべてご用意させていただいているので、ただあとは切って入れていただくだけみたいな形でですね、皆さん楽しんでいただいているような形になっています。

収穫体験されている方からは「こんなにじっくり野菜を見て、品定めをした事がなかった。これから買い物の時にはじっくり見よう」なんて感想ももらうそうです。しかもそれをすぐに食べて、誰が採ったのが一番美味しいかとか、会話も弾むそうです。コテージやグランピングの方にはお鍋などのセットもありますし、ご自分でテントを張る区画貸しの場合は、ご自分の調理器具で収穫体験で採った野菜を楽しむことができます。

さて、農園リゾート「THE FARM」では、年間を通して100種類以上の野菜を作り、お客さんに収穫体験を提供していますが、この冬、新しいアクティビティーを始めるそうです。若いスタッフが提案する新しい収穫体験。一体どんな内容なんでしょうか?

田山さん:実はですね、今年のこの冬、12月20日からですね。「THE FARM 星空いちご園」という形でいちご園をオープンすることになりました。いちご狩りという形で楽しんでいただける施設になってるんですけど特徴がありまして。実はナイトいちご狩り、夜いちご狩りができるようになっています。いちご狩りのシーズンになってきて、光るこうハウスの中に・・・いちご園っていうのは、実は夜光ってたりするもんなんですけど・・・そこがこう幻想的なイルミネーションに切り替わってですね。そんな中、ご家族やカップルでいちご狩りを楽しんでいただける。こんなプロジェクトを今スタートしています。すごいこう盛り上がって、若いスタッフたちが、せっかくいちご園、いちご狩りをやるんだったら、まあ他とは違ういちご狩りができたらいいんじゃないかっていう形ではい、あの提案してくれた子がいまして。今それを具現化していくっていうようなフェーズになってます。そうですね。あのめちゃめちゃインスタ映えすると思います。はい

夜のいちご狩り・・確かにいちごのハウスは夜明かりがついていますけれど、その中で実際いちご狩りできるというところは少ないのではないでしょうか?。冬の澄んだ夜空には星がまたたき、成田空港にも近くて飛行機の灯りが流れていく。そしてハウスの中はイルミネーション。更に美味しい完熟イチゴを自分で探して食べる。ロマンティックですよね。

確かにインスタ映えしそうですね。夜のいちご狩り「THE FARM星空いちご園」は来週12月20日からスタートです。カップルでも家族でも、夜のいちご園の雰囲気と美味しいいちごでみんな笑顔になれそうですね。私もぜひやってみたいです。そして、田山さん、最近のお客さんの泊まり方に変化が出てきたようだと感じているようです。どう変わってきているのでしょうか?

田山さん:実は最近、海外の人も含めて連泊していく方々、二泊していく方々がすごく増えてきてですね。昼間の農園っていうのもまた気持ちいい時期になってきて、ウッドデッキの部分のソファーで本を広げながら楽しんでいらっしゃる方々、ゆっくりしていらっしゃる方々もいたりですね。また、あの園内にはお風呂カフェかりんの湯というお風呂施設がありまして、そこは漫画本だったり、書籍が1万冊ありまして。で無料のマッサージ機があってコーヒーが飲み放題になってっていう。実は今流行りのサウナもですね。6個のサウナが設置されてまして、サウナもすごくこう楽しんでいただけるような、こんな施設になってます。なかなか予約が取れないグランピング施設、宿泊施設みたいな形であのすごくご意見いただくこともあったんですが、実は去年の12月に新しく十棟、またコテージもオープンしまして、規模も大きくなってます。で平日の連泊だったりはまたお安く泊まれるようにもなってますし、はい、新しいまあプランだったりとかアクティビティも増やしていく予定ですので、ぜひ皆さん遊びに来てください。

日本の原風景の中で連泊して一日の農園の風景の移り変わりなんかを感じながらゆっくり楽しむ方も増えているんですね。確かに1泊だとわからないかも、、、

アクティビティは他に、ジップライン、カヌーツーリング、火おこしなど自然の中での体験メニューも豊富。このワクワクがたまらなくてリピート率は高いそうです。

最初グランピングで来て、次は「コテージ」、さらに自分でテントを持ちこんで、、,とスキルアップするリピーターの方もいるそうです。レストランやカフェでは農園や地域の野菜をふんだんに使ったメニューもたくさん提供されています。農園リゾート「THE FARM」の楽しみ方はひとつではありません。皆さんなら、どんな風にすごしますか?

2024/12/6 UP!

今年もあと1ヶ月を切りましたね。お正月に食べるのを楽しみにしているものとかありますか?帰省などで各地の郷土料理を楽しみにしている方も多いと思います。

千葉にも古くからその土地で食されている「郷土料理」がいくつもあります。今回その中から、「九十九里のイワシのごま漬け」をご紹介したいと思います。江戸時代からイワシ漁が盛んな九十九里で水揚げされるカタクチイワシを原料にした加工品で、この地方ではお正月に欠かせない伝統料理として親しまれています。まずは「イワシのごま漬け」を生産販売している九十九里町の老舗、大正時代創業「カネヨン水産」代表の古川克俊さんに、おききしました。

古川さん:昔、みりん干しまた煮干しやったんですけども、20数年前からですねこのイワシのゴマ漬けを始めました。これはですね、この九十九里のこの地域で、お正月に食べるような状態で各家庭でですね、保存食として作ってたんですよね。それをまあ商品化というか、うまいからやってみようということで、始めたわけなんですけども。セグロ、まあカタクチイワシをですね、頭と内臓を取って、塩にして。でそれを今度は酢にして調味酢にして、作って それで仕上がり。船が海岸から海に出すだからおっぺしって女の人がいっぱいいたんですよ。 そこで浜で各船のとこに行って入札をして、後で買ったものを取りに行くと。下は砂ですからね。大変だったんですけども。何年後には港ができて。まあ、その浜での入札がなくても、ほとんどが港でやっている状態なんですけどもね。

おっぺしというのは、浜に上がった船を海に押し出したり、海から上がってきた船を砂浜に押し上げることをしていた、主に女の人たちのことをそう呼んだそうです。港がなかった時代は大変だったんですね。カネヨン水産は、古くからこの地に根付いているごま漬けを、伝統的な製法を活かしながら、「九十九里いわしのごま漬け」として商品化。平成18年には、「銚子つりきんめ」と同時に『千葉ブランド水産物』第一号にも認定されています。 一方で、最近のニュースでは「イワシが穫れない」なんて話もききます。温暖化の影響なども心配されますが、今年のイワシの水揚げ量をきいてみました。

古川さん:昨年の終わりごろ原料(イワシ)もうちも乏しくなってきて、こういう量の変化っていうのは、今までないですね。いつもこのカタクチイワシが上がるのが(年の)暮れなんですよ。暮れには必ず(イワシが)来るとそんな状態で昔は九十九里では12月頃あがったものをごま漬けにして、さっき言ったように各家庭で作って でお正月に食べると、まあそんなものだったんですけどもね。

そしたら今年になってね。5月6月になったら今までにない量が九十九里に上がったんですよ。まあなんていうか運もいいっていうかね。で、その時に、昔あのこのゴマ漬けっていうのは生で作ったんですけど、やっぱり安定供給するために、冷凍したものを確保するという状態で、その時期にそれなりのトン数は確保したところですね。安泰ですね。ラッキーですね。なんかそんな状態ですね。

さて、スタジオにもカネヨン水産のいわしのごま漬が用意されまして二人で試食しました。

ごま漬けの味をきめる調味酢ですが、昔、家庭で作っていた頃は、例えばお味噌に各家庭の味があったように、ゴマ漬けの味も家によって少しずつ違っていて、「あそこの家のはうまい!」とか「売り物になる!」なんて話が出たりしたそうです。加工の仕方は、年々変化していますが、カネヨン水産では今も工程の大半を手作業で行っています。オンラインショップもあって、いろんな地域から注文が来るそうです。

古川さん:昔はね、このゴマ漬けっていうのはね、あの生でやったやつを加工して酢にして、で最後押しをかけたんですよ。だからこうおそらく名前の由来っていうのは押してたからゴマ「漬け」ってんじゃないですか?これよくゴマ酢漬けっていう人もいるんだけど、お客さんでね。そういう形で昔の製法とはちょっと変わってるんですけどもね。で、これが今の流れでちょうどいいかなと。まあいうふうにあの思ってんだけどもね。売れてるとやっぱり関東近辺が多いですよね。ただでも沖縄とか北海道のお客さんにも送ったりしてますけども、やっぱり関西の方はままかりの方がなんか主流になっているようで、発信方法を色々考えながらですね。今度、若い層にちょっと向けて、食べ方も、色々工夫しながらやっていきたいと、そういうふうに思ってるんですけど。

岡山の方でも小魚の酢漬け「ままかり」が人気ですが、九十九里のイワシも全国に知られてほしいですよね。お話にあったとおり、全国から注文がくるそうですので、ふるさと九十九里の味が どんどん広がっているのが嬉しいことですよね。

昔からのスタイルや味をキープしながら、新しい若い世代にどうアプローチしていくのか、ここ、結構大事なところだと思います。 そのあたり、色々と古川さんにはアイデアがあるようなんです。

古川さん:今はですね、このものをそのまま食べるというのが今主流なんですけども、これからはですね、例えばイタリアンまたフレンチにね。まあ使えるような、食べ方をしていただきたいなと。なんかね私も発想だけはそういう発想なんですけども、意外といけるような気がするんですけども、何しろ今までの食べ方をまたそれに付加価値をつけて、それをあの買ってくれた人が食べていただいて、その反応を聞きたいですね。一度ですね、カネヨン水産のこのゴマ漬けを購入していただきですね、それでその皆さんにこれはこういうした方がいいよと、評価もまたいただきたいし。私もゴマ漬けはねこれからも続けていきますので、原料も豊富にありますので。今年はいいものを納められますので、よろしくお願い致します。

今年の冬は安泰ということでホッとしています。ところで、 イタリアンとかフレンチなんていう言葉が出てきましたけど、よくよく考えたら、カタクチイワシの塩漬けを発酵させたものは「アンチョビ」ですからね。ジャパニーズスタイルアンチョビってことでいいんじゃないでしょうか?

古川さんは、これから、九十九里の味、そしてイワシの味をもっと広めていくには、和食以外にもごま漬けが使えるのではないかと感じているようなんです。コメントでアイデア募集されていましたけど、ごま漬けを使った洋食も食べてみたいですね。海外の方々にも受けそうですよね。

そして、ここだけの情報ですが、いわしがあがった日には、冷凍せずに加工した出来立てのごま漬けが買えるということで、そろそろ時期かなと思ったらお店に電話で問い合わせしてその日にあわせて買いにくるリピーターさんも多いそうです。出来立ては、プリプリ感がさらにいい感じなんですって。詳しくはカネヨン水産の公式サイトをご覧ください。