2025/8/1 UP!

県内各地で個性豊かな夏祭りが行われていますが、今回はその中から匝瑳市・八日市場の「八重垣神社祇園祭」をご紹介します。

九十九里の北部に位置する匝瑳市。その中心地、八日市場地区は、かつて、江戸と銚子を結ぶ浜街道の宿場町として栄え、現在でも旧道沿いの商店街にレトロな街並みが残っていて国の登録有形文化財が立ち並び、当時の面影を伺うことができます。その八日市場が年に一度、熱狂に包まれるのが「八重垣神社祇園祭」。

毎年8月4日・5日に行われるこのお祭りについて、八重垣神社の宮司さんのお話を交えながらご紹介していきます。

来週4日(月)、5日(火)の2日間にわたって開催される八重垣神社祇園祭。活気あるこのお祭りには、TV番組「ちいさんぽ」でもお馴染みだった八日市場出身の名俳優・地井武男さんが、「この祭りの2日間はスケジュールを入れないでくれ」と事務所にお願いし、毎年参加していたことでも知られています。

まずは、八日市場駅から歩いてすぐ、小高い場所にある「八重垣神社」について宮司の斎藤政勝さんにお話いただきました。

宮司:もともとは平安時代に御祈願所として現れたのが八重垣神社の始まりですので。ここは牛頭天王宮といって祇園精舎の守り神としてあった牛頭天王、それを祀っているご祈願所として使われてたということです。それが始まりですね。その後、江戸時代になって神輿を作るようになりまして、いわゆる今と似たような祇園祭が行われるような、そんな歴史があります。祭りとして神輿が出て、今のような形になってだいたい300年強の歴史があるということ。江戸時代からですね。神輿を担いで祇園祭が行われるようになったというのはその歴史ですね。

資料によると西暦812年から、1200年以上の歴史があるということになります。明治2年(今から156年前)に神社とお寺を分ける「神仏分離令」によって牛頭天王宮は八重垣神社と名前を変え、一部所蔵品は見徳寺というお寺にわけられたそうです。そんな八重垣神社が一年に一度、大いに盛り上がる祇園祭、見所は、お神輿の渡御、なんです。

宮司:各町内から二基または三基の神輿が出ていますので、20基から30基くらいの規模で、今年の神輿は、神輿渡御が、行われるんじゃないかと思います。道、いっぱいになります。神輿も本当に数分おきくらいに通りますので、ここの町中は神輿で埋められると言っても過言でないですね。人でいっぱいになりますから、それをこうかき分けていかなければ、抜けられない状態になりますので。神輿と一緒にあの人が動きますので、十分注意して歩かないと、なかなかこう思うようなところにはいけないのが、そういった状況ですね。

しかも、このお祭りでは「水かけ」といって、沿道の方々からお神輿や担ぎ手に向けてバケツの水が豪快にバシャーっとかけられます。一番の山場となる5日の「連合渡御」では、10の町内から集まった20基以上の神輿と担ぎ手が、町内を練り歩きます。朝11時30分ごろに八日市場小学校をスタートして夕方八重垣神社に入るまで町内を神輿と人が埋め尽くし、担ぎ手だけでなく、見ている人たちも「もみくちゃ」になるそうです。

8月4日、5日に行われる匝瑳市の「八重垣神社祇園祭」。20以上のお神輿が練り歩き、こども神輿もでて、毎年この2日間は、地元の方はもちろん、県外からもたくさんの人が集まり、大いに賑わいます。八重垣神社のお祭りに、どうして人々は昔から心を寄せるのでしょうか。

宮司:皆さん、八重垣神社に、それに対しての愛情というんですか、思い入れというか、そういったものが強くて、崇敬心っていうんですかね。それがあって、1つはまあ、感謝の気持ちが盛り上がったりするんじゃないかなと。まあ、中にはエスカレートする地域もあるようには聞こえますけれども、比較的八重垣神社はおとなしい方じゃないかと私は思うんですけど。十町ある中でどこの町内もそれぞれお囃子を持ってますので、特徴があるというかね。あっ、このお囃子を聞いたら、あ、これはどこの町内だなっていうのは、ある程度わかってくるんじゃないかなと思いますね。

お神輿は、神様の乗り物で、年に1度、地元の様子を見て回る。健康に暮らしているか、農作物は順調に育ったか。そして、無事であれば、人々は神様、つまり、お神輿に向かって感謝の気持ちを送る。これは日本全国どこの神社の祭りでも同じだと思うけど、八日市場では、お囃子が鳴るとどこの町の神輿なのかわかるんだそうです。

それぞれの町のお囃子は違うので、その音を聞くと「あ、どこそこの神輿が来る!」とわかるそうなんですよ。そのクオリティの高さも人気の秘密なのかも知れませんね。

そして、それぞれの町のお神輿の他に「神社神輿」というのがあります。これは神社が保有している、江戸時代のものではないかとされている神輿を担ぐもので年がわりで10ある町の当番制になっていて、今年は「下出羽地区」が担当。10年に一度の名誉なことで気合が入るそうです。さらに、女神輿も盛んだそうです。どんなものなのか、そして最後にお祭り全体について、宮司の斎藤さんに伺いました。(宮司の後ろにあるのが神社神輿です)

宮司:女神輿が出たのが昭和48年頃だった、というふうに聞いていまして、それまでは男がまあ主流だったんですけど、女性も担がせてほしいというようなことがあって。その時の宮司さんの判断もあったと思うんですけど、それから女性も担ぐようになる。それからずっと女神輿の渡御が4日の6時ですかね。この町内を女神輿の連合渡御って言うんですか?それが行われるようになったんです。10のお神輿が出ます。それぞれ交流のあるね別の地域の方が応援に来て一緒に担いでくれると、そういうところにありますね。楽しさの中にやはり決まりを守ってね。あの安全で楽しんだ夏祭りに、ぜひ多くの方に参加していただいて、これから先、その伝統が後世につながるように、皆さんでご協力をお願いしたいところです。

女神輿は4日の午後6時から夜10時ごろまで連合渡御が行われます。

水かけ祭りとも言われる八日市場八重垣神社の祇園祭。行かれる方は、濡れる覚悟でお出かけください!

300年以上も続いている祇園祭、これから100年200年と地元の人々の心を集めて続いていくといいですね。日本人の心を熱くする夏祭り。皆さんもお出かけになってみてください。詳しくは匝瑳市観光協会のHPをご覧ください。

2025/7/25 UP!

全国屈指の「さつまいも」の産地、ここ千葉県では、焼き芋はもちろん、夏にぴったりのひんやりスイーツも続々と登場しています。

香取市栗源で秋のお祭りの時に登場する「日本一の焼き芋広場」も有名ですよね。

今日ご紹介するのはその栗源にあるお店。焼き芋ももちろん美味しいですが、「さつまいも」のおいしさをさらに際立たせたスイーツを追求しているんです。どんなお店で、どんなスイーツなんでしょうか?ご紹介していきます。

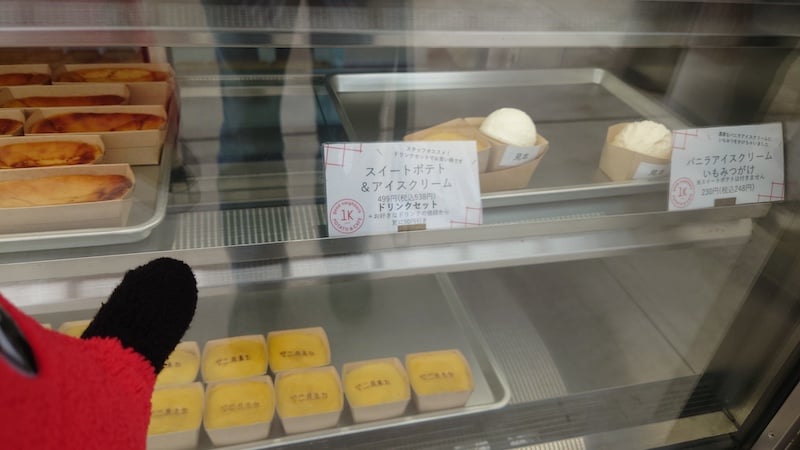

江戸中期に八代将軍 徳川吉宗の命を受けた青木昆陽が、「さつまいも」づくりに成功し、現在も全国屈指の生産量を誇る千葉県はまさに“さつまいもの聖地”。この夏には、国内最大規模のさつまいも特化型イベント「夏のさつまいも博」が千葉県で初開催されます。そのさつまいも生産の中心地、北総地域の香取市栗源にある、スイートポテトの専門店「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」が大人気なんです。店長の松本友里さんにまずはお店と栗源のサツマイモについてききました。

松本さん:さつまいもに特化したカフェで、スイートポテトやドリンクなど手作りで提供しております。夏の暑い時期ですと、イモラテフローズンという、さつまいもの冷たいシェークのような飲み物や、スイートポテトアンドアイスクリームというスイートポテトと、アイスクリームを一緒にお召し上がりいただけるようなもの、こちらが人気となっております。この地域のおいもすごいなって思うところは、いろんな品種を作っているっていうところで、甘くてねっとりという品種だと、紅はるかとかシルクスイートを作っているんですが、この地域しか全国の95%をここで作ってるって言われている、一部で幻のさつまいもと言われている紅小町っていう品種もあって。ちょっと甘さ控えめで、昔からあるさつまいもでそういったものも農家さんが作っていたり、あとは紅あずまっていう品種だったり。いろいろその人の好みに合わせたさつまいもをチョイスして食べていただけるところ。それを全部作っているところが、すごいなって個人的に思っているところです。

この地区にある道の駅は、「道の駅くりもと 紅小町の郷」という名前なんです。そして1K good neighbors POTATO & CAFÉ では、は地元の農家さんにつくってもらったサツマイモの他に、お店の敷地内にある畑でもさつまいもを育てています。だからスイーツづくりにもこんな想いをもって取り組みました。

松本さん:2018年にオープンしたんですけれども、その前からスイートポテトのレシピ作りっていうのには、取り組んでいまして。栗源のさつまいも・・地域のサツマイモの味を生かしたいっていうところで、さつまいも感がどんどんそういった材料によって消えてしまうので、そのさつまいもの美味しさを生かしながら、他の材料を入れていくっていうバランスを取るところで、レシピ作りにはとても最初は苦労しました。バターを入れるイメージがあると思うんですけども、コクが出て、まあたくさん入れれば入れるほど、もうバターの味というか口の中に残るバターの味がずっと残っているような状態。で、全く入れないと芋ようかんのような味、食感になってしまうので。じゃあバターではなくて、クリームチーズを入れてみたらどうかっていう話になり、当店のスイートポテトには、クリームチーズをバターの代わりに入れて、さっぱりとした味わいにしつつ、最後に残るちょっと後引く味というものも入れてます。

バター風味豊かなスイートポテトでもなく、芋ようかんでもなく。どれだけ栗源のさつまいもの美味しさを前に出せるかと考えてクリームチーズにたどり着いたですね。

スタジオにも届いたので味見させていただきました。

日本有数のサツマイモの産地、香取市栗源。こちらのサツマイモをふんだんに使ったスイーツを提供している「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」。実はこちらは以前、この番組でもご紹介した「恋する豚研究所」と同じ敷地の中にあって、開店前から行列ができる人気店です。先程いただいたスイートポテト、レシピが完成するまでには相当なご苦労がありました。

松本さん:もしかしたら何百通りもやってるかもしれません。試作を繰り返して、いろいろな人に試食をしていただいて、感想を言っていただいて、いろいろ試行錯誤してたどり着いたレシピです。お店でも今ご試食だしたりしてるんですけど、まあ1口食べた初めてのお客さんの反応だと「ええ、美味しい」っていう反応だったり、あとは「甘すぎなくていい」っていう反応だったり「ちゃんとお芋だ」っていう。かなりさつまいも感がうちのスートポテト強いので、「あ、お芋だ」っていう感想になるのかなって思ってます。紅はるかのさつまいもの美味しさを立たせるために、まあ少しのお砂糖こちら和三盆を使用していて、クリームチーズだったり、卵・牛乳、少し塩だったりを入れて、もうあくまでも主役は紅はるかなので、その甘みだったり、食感を生かすために他の材料を入れているっていうような感じです。

さつまいもを主役にするために相当な工夫と努力をしたんですね。

「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」というお店の名前、数字の1にアルファベット大文字のKには「香取市で1番のお店を目指す」という想いがこもっています。香取のKに1番なんですね。そしてお店のスイートポテトは、通販などの対応はないので、実際に足をはこんでいただきたいんですが、『恋する豚研究所』の敷地内であるこちらは、他にもお楽しみいっぱいです。

松本さん:1K good neighbors POTATO & CAFÉでは、さつまいものスイーツ、2階のフリースペースでお召し上がりいただくこともできます。で、敷地内の恋する豚研究所では美味しい豚肉の提供だったり、千葉のお土産なども扱っております。で、少し離れた方の畑を通っていただいた奥の方では、家具や木工の細工を行っておりまして、見学は自由となっております。自然に囲まれたこの施設内で、実はロバも一緒に暮らしておりまして、名前はロバオ君といいます。ぜひ可愛いので、皆さん会いに来てください。自然に囲まれたこちらの1K good neighbors POTATO & CAFÉ、栗源、地域恋する豚研究所、ぜひぜひ見どころがたくさんありますので、皆さんいらっしゃってください!

ロバオくんがお迎えしてくれるというのもいですよね。恋する豚研究所の豚肉も美味しそうだし、木工家具店もまた楽しそうですね。

恋する豚研究所でランチをして、デザートにスイートポテト、という贅沢な時間の過ごし方もいいですよね。「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」では不定期でスイートポテト作りのワークショップも開催しているそうです。詳しくは、公式インスタグラムなどでチェックしてくださいね。また、8月7日から10日まで、冷やし焼き芋やさつまいもを使ったアイス、パフェなど工夫を凝らしたさつまいもスイーツが全国からあつまる「夏のさつまいも博2025」が幕張メッセで開催されます。さつまいもとお酒を楽しむ「夜のさつまいも博」も同時開催されるそうですのでこちらもぜひチェックしてください。「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」の商品も千葉県ブースに並ぶそうですよ。

「1K good neighbors POTATO & CAFÉ」や「夏のさつまいも博」の公式サイトリンクはこちらです↓

1K good neighbors POTATO & CAFÉ(インスタグラム)

https://www.instagram.com/1kgoodneighbors

さつまいも博

2025/7/18 UP!

暑い日が続いていますね。お疲れの方も多いでしょう。

元気をつけよう!ということで、夏になると、うなぎ!という方も多いかと思います。「夏の土用期間中の丑の日」に「うなぎ」を食べて滋養をつける習慣は、あの平賀源内が発案したという説もありますが、「うなぎ」と言えば、古くから「成田詣で」の人々をもてなしてきた成田では、この時期、町をあげて「成田うなぎ祭り」を開催しています。今日はその中から歴史ある名店のちょっと珍しい組み合わせの飲み物のお話をご紹介します。

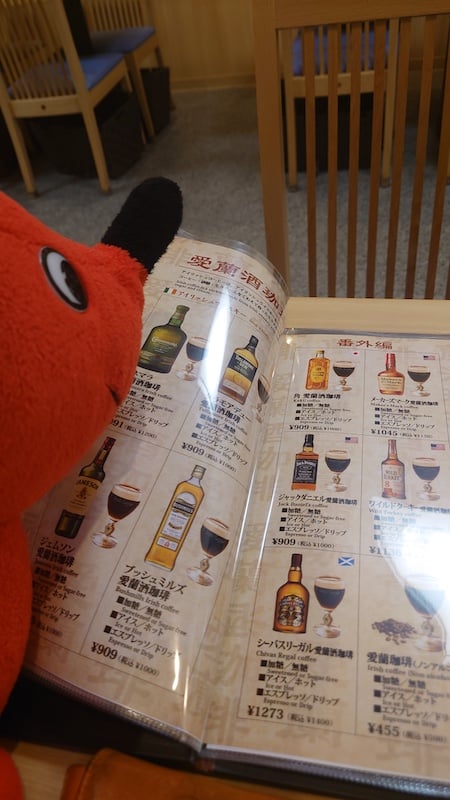

千葉県内には歴史あるうなぎの名店がたくさんあります。今回ご紹介するのは、300年の歴史がある老舗「菊屋」が、4年前新たにオープンした「上町菊屋」ですまずは、女将の石𣘺真衣子さんに、このお店についてききました。

石𣘺さん:上町菊屋はうなぎが大変人気な日本料理屋で、今年で4年目になるんですが、アイリッシュコーヒーも人気なお店です。菊屋は約300年前から営業しております。うなぎや川魚を中心とした日本料理を扱っております。成田にはもともと近くに印旛沼や利根川がございまして、うなぎをはじめとする魚ですね。あとは鯉とか。あとは佃煮にするような小魚とか、鮒とかハゼとかいろんなものが取れましたから、成田山にお参りに来るお客様に、地元で取れたものを提供しておりました。菊屋のうなぎは、国産のうなぎをじっくり白焼きしております。その煙でいぶされた美味しいうなぎに、昔ながらの秘伝のタレをのせて焼いております。食感はですね、表面はタレをのせたので、カリッパリッと。中はふわっとしております。

昔から印旛沼や利根川のうなぎで人々をもてなしていたようで、そういえば成田のマスコットキャラクターは、うなりくんですよね。(うなりくんはうなぎとジェット旅客機のハイブリッドマスコットキャラクターです)

お話の中で「アイリッシュコーヒー」と言う言葉が出てきましたが、「上町菊屋」の店構えはちょっと変わっていて、参道からお店に入ると、まずはまるでアイリッシュパブのようなバーカウンターが目に飛び込んできます。そして、その奥にうなぎをいただける、日本料理店の作りになっているんですね。なぜ、そんなつくりになったのか、それにはこんな理由があったんです。

石𣘺さん:上町菊屋になにか、上町菊屋にしかない商品を作ろうということでいろいろ考えました。昔々ですね、もともとあった菊屋に外国のお客様が、冬のうんと寒い日にいらっしゃったアイルランドの方が、先代の女将にアイリッシュコーヒーを作ってほしいと。ただですね。昭和の昔にアイリッシュコーヒーって言われても、何のことだか分かんないんですよ。ただ、でも、どうにかして応えてあげたいっていう思いからレシピを聞いて、もうその辺にあるもので代用できるもので集めて作ったそうなんです。それがきっかけなんですけども、そんなね思い出話を、上町菊屋のオリジナル商品に、目玉商品にしようっていうことで、入り口にアイリッシュコーヒーのコーナーを作りました。

アイリッシュコーヒーっていうのは、お酒、カクテルの名前です。アイリッシュウイスキーをベースにしたホットカクテル。コーヒー、砂糖、生クリームを加えて温かい状態で出てくる。それを飲ませてくれって鰻屋さんで頼んじゃうってすごいエピソードですね。

外国からの観光客って真冬でも薄着という方も多いようで、すっかり体が冷えてしまったお客さんの一人からのリクエストで先代の女将が提供したのが始まりのようです。成田の冬はすごく寒いので、まずは温まってもらいたいと、と最初に先代の女将が作ったアイリッシュコーヒーは、インスタントコーヒーと、家にあった国産のウィスキーによるものでした。なんとか答えてくれた先代女将の優しさにアイルランドのお客さまは相当、満足されたそうで、その噂は海外の航空会社のスタッフなどの間で「あそこは頼むとアイリッシュコーヒーを出してくれる」と話題になり、参道にうなぎを食べにくる海外のスタッフも増えていったそうです。

そして、お店にいらしたアイルランドのお客さまへのおもてなしの心から生まれた菊屋のアイリッシュコーヒー。知る人ぞ知るこのメニューが、いよいよ表舞台に出てくることになります。

石𣘺さん:裏メニューなんですよ。なんですけども、300年ぶりの新店舗ってことなんで、じゃあ、いよいよメニューに載せようっていうことで、あの表舞台に出たっていうのが物語ですね。皆様は好んでいただいて、でも、意外とご年配の方の方がリピーター率高いです。スタッフも最初はアイリッシュコーヒーをどのようにどのタイミングでお勧めしたらいいかっていうのもずいぶんみんなであの話し合ったりしたんです。ただですね、9割以上の方がウナギを召し上がりますから、イコールウナギを召し上がる方に、アイリッシュコーヒーをお勧めします。うなぎを召し上がりながらアイリッシュコーヒー飲む方もいまして、その方たちから「うまい」っていうお言葉を頂戴して、私たちも、うなぎのお供に、アイリッシュコーヒーっていうことでお勧めしております。

今回、取材スタッフは「鰻重とアイリッシュコーヒー」をいただきました。そのマッチングには驚きました。うなぎの脂やタレの甘さなどがアイリッシュコーヒーですーっと流れる感じで爽やか。それなりにお酒も入っているんですが、夢心地のニューワールドが口の中に広がります。ちなみに本来、アイリッシュコーヒーはあたたかいカクテルですが、上町菊屋では、冷たいアイリッシュコーヒーや、未成年やお酒が苦手な方のために、ノンアルコール版もあります。そしてこのうなぎとアイリッシュコーヒーがなぜマッチしているのか、女将の石橋さんはこんなふうに説明してくださいました。そして、今日から始まっているイベントもご紹介いただきました。

石𣘺さん:うなぎとアイリッシュコーヒーって合うの?っていうのが多分皆様思われると思うんですけども、うなぎの脂が落ちた煙にいぶされて、こう、スモーキーなあの香りがする美味しい食べ物なんです。で、アイリッシュコーヒーもアイリッシュウイスキーが入っておりますから、樽の香りのですねスモーキーな香り、これ、どっちもこの共通点があるんですね。だからベストマッチの組み合わせなのかなって思いました。成田では、成田うなぎ祭りというイベントを開催します。利用したお店でスタンプをいただいて、スタンプを集めて豪華賞品が当たるという夏休み、ほぼ夏休みいっぱい使ったイベントです。たくさんスタンプを集めて、何度も応募していただけたらと思います

「成田うなぎ祭り」は今日から始まりました。期間中参加店で、1000円以上のお買い物でもらえるスタンプを集めて応募すると、合計275名に航空券や旅行券、宿泊券やお買い物券などがあたるそうです。さすが成田!期間は8月28日まで。詳しくは成田市観光協会のホームページをご覧ください。

上町菊屋 https://kamicho-kikuya.com/menu.html

成田市観光協会 https://www.nrtk.jp

2025/7/11 UP!

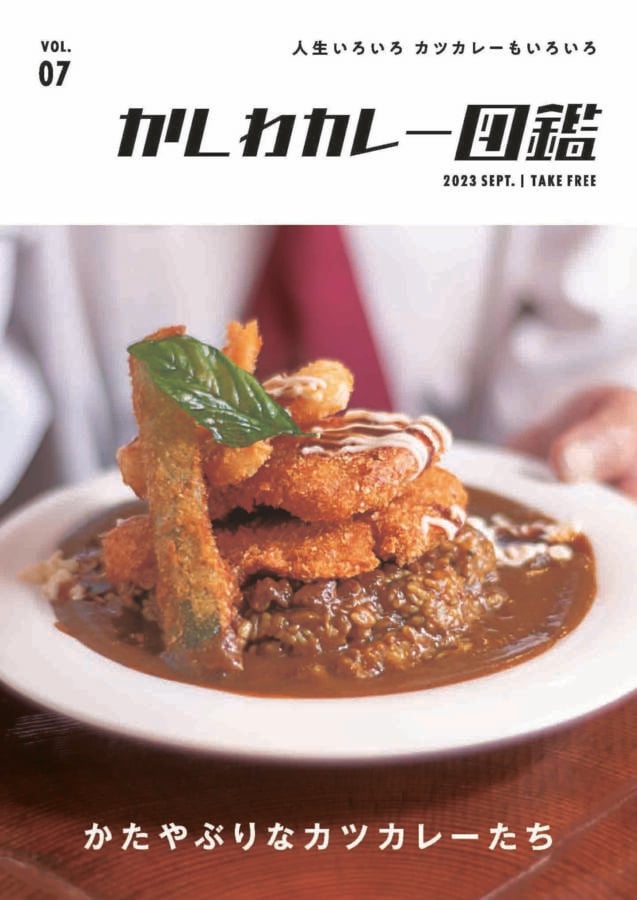

夏に食べたくなる「カレー」。 実は柏の街はいま、カレーが熱いんですよ。専門店に限らず「カレーを提供している」お店の数はおよそ200軒!そんな柏のカレーを網羅、「カレーの町・かしわ」を盛り上げるツールのひとつとして人気の「かしわカレー図鑑」を今日はご紹介します。

首都圏のベッドタウンでありながら自然豊かな一面も併せ持つ柏市。 実は「隠れたカレーの激戦区」と言われるほど、実にたくさんのお店が、いろんなタイプのカレーを提供しているんです。ではどんなお店があるのか。そのカレーの情報をキャッチするのにうってつけのフリーペーパー、「柏カレー図鑑」編集長の波木香里さんにお話うかがいました。

波木さん:柏カレー図鑑編集長の波木香里です。柏カレー図鑑っていうものは、あの千葉県の柏市のカレーを紹介しているフリーペーパーになります。まあ「道の駅しょうなん」さんとか「あびこん」さんとかで配布している状況でして、バックナンバーはもうすべて配布終了になっております。柏カレー図鑑配布始まりましたみたいなお知らせが入ると、もうすぐになくなってしまうっていう状況だったと伺っています。「柏ってカレーなんですか?」って言われたら、もう本当に柏は多種多様なカレーが楽しめる素敵な街なので、本当に皆さんにカレーを楽しんでいただきたいなと思う思いでいっぱいです。本当にカレーの名店がいっぱいあるところがすごいなと思ってまして。で、おいしいカレーがいっぱい食べられるところが、素敵な町だなと思ってます。本当カレーマニアの方にもお勧めしたいお店が本当にたくさんあります。

どんなお店があるのかはぜひ図鑑をご覧いただきたいと思いますが、波木さんがこのフリーペーパーを作るきっかけはなんだったんでしょうか。もともとカレーマニアだったのでしょうか?

波木さん:カレーが好きでフリーペーパーを作ったっていうわけではなく、柏を盛り上げてほしいというご相談をいただいたところから、その方がまあ、カレーがお好きで、柏においしいカレー屋さんいっぱいあるからさあっていうことをおっしゃっていたので、本当に?と思って、柏のそのカレー屋さんを食べ歩くんですけど。いや、本当だったと思ってフリーペーパーの企画をですねその方にご提案したんですけれども。本当に私自身もですね、まあ、人並みに好きだったっていうところから、だんだんだんだん「かしわカレー図鑑」をやるようになって、カレーの沼にハマっていきまして。今ではもう本当もうマニアになってしまったみたいな。皆さんなんか、そのボンベイさんのカレーを学生の頃に召し上がって。で、その召し上がってた方が飲食店を営むようになって、そこからなんか自分の好きなカレーを作ってお店で提供するようになってみたいなお話を聞くと、ちょっとね、あのグッとくるなぁっていうのは、まあ、あの取材の中で感じていました。

カレーの沼にハマっていったという波木さん、元々はデザインのお仕事をされていた方で、最初はいわゆる「あまくち」のカレーを食べていましたが、10辛位が平気な当時の上司の影響で少しずつ辛いものが食べられるようになって、「辛さの向こうに感じられる旨み」や「野菜、肉などの素材の味」を感じるようになったそうです。その後、取材なども通じていろんなパターンのカレーを食べるうちにそれが楽しみになっている自分に気づいたんですって。かしわカレー図鑑は現在第7号が出ています。

2018年の第1号からさまざまな柏のカレーを取材、紹介して、現在第7号が発刊中の「かしわカレー図鑑」。最近、その姉妹紙フリーペーパーが出たそうなんです。その名も「ぬまカレー図鑑」。果たして「ぬまカレー」とはいったい何なのでしょうか?

波木さん:かしわカレー図鑑の姉妹紙として、あの「ぬまカレー図鑑」っていうものも今年発行しまして、この「ぬまカレー図鑑」とは何かっていうと、レトルトカレーの「ぬまカレー」というものを解剖している図鑑になっています。「ぬまカレー」とはそもそも何か。こちらはまあ、手賀沼地域のほうれん草、柏市・我孫子市・印西市で生産されたほうれん草を使ったあのどろどろした緑色のキーマカレーのことを「ぬまカレー」と定義づけまして。でそちらのレトルトカレーの方も販売しております。このレトルトカレーを作ってくださったところがですね「デリー」さんという超々超有名店なんですよ。大変美味しい!もうカレーをこしらえてくださって、これが評判に評判を呼んでいてですね、今、ちょっと品薄にもなってるんですけれども。大好評に大好評なレトルトカレーでございます。

カレーを作る方にまで関わることになっちゃったんですね。本当に「沼」ってますね!手賀沼カレープロジェクトが作っている「ぬまカレー」の三原則は、

1.我孫子・印西・柏市で生産されたほうれん草を使用すること。

2.緑やうぐいす茶など手賀沼の自然が表現された色であること。

3.ドロっとしたほうれん草のキーマカレーであること。

なんだそうです。現在は品薄も解消して増産体制になっているそうです。スタジオでも試食しました。

かしわカレー図鑑で取材するうちにカレーにはまり、自ら柏を含む手賀沼ゆかりのカレーを作って販売するところまで広がった波木さんですが、「かしわカレー図鑑」では今、「カシワカレーグランプリ」というイベントを開催中です。

波木さん:カレーのスタンプラリーなんですけれども。2019年の夏から秋にかけて開催したんですけれども、その2年後にですね「カシワカレークエスト」(になって)。今年もじゃあカレーのスタンプラリーやろうかなっていうところで、ちょうど5年目になったんですね。「カシワカレークエスト」から数えて、せっかく節目の年なので「カシワカレーグランプリ」という形に名前を変えてですね、スタンプラリーと柏のカレーナンバーワンを決める人気投票も開催しております。参加するとですね、今年のカレーグランプリはもう本当商品が豪華なんです。スタンプ1個だけでパウダールーがもらえちゃったりとか、スタンプを3つ集めると、これもあのカレーのルーがもらえたりとか、こんなに豪華なスタンプラリーって柏でなかなか見かけないんですよ。先着順でもらえるんですよ。皆さん、ぜひゲットしていただきたいですね。

柏のカレーNo.1を決めるスタンプラリー「カシワカレーグランプリ2025」。参加にはまずは参加店などでもらえる「公式スタンプブック」をGET!8月31日までのイベント開催期間中、スタンプブックに掲載されたカレーの飲食、または商品の購入で、スタンプを押してもらい、その数に応じて、先着で素敵な賞品がもらえます。さらに、スタンプ3個ごとに1枚手に入れられる「投票券」でお気に入りのカレーに投票してください。

賞品の引き換えは駅前のビッグカメラ柏店2階の総合案内カウンターで朝10時から夜9時まで。(商品は無くなり次第終了)詳しくは「かしわカレー図鑑」のサイトかインスタグラムをご確認ください。

2025/7/4 UP!

今回は童謡。日本で最初の児童文芸誌「赤い鳥」が1918年の7月1日に発刊されたことにちなんで1日は「童謡の日」となっているんです。そこで今回は、古くから愛され歌い継がれている童謡の舞台となっている千葉県・木更津市のお寺をご紹介します。

千葉県ゆかりの童謡といえば「月の砂漠」(御宿)「浜千鳥」(南房総)「かなりや」(鋸南町)などがありますが、そんな中でも、踊りたくなるようなリズムとメロディでおなじみ・・・♪しょ、しょ、ショジョジ、、この唄も千葉県ゆかりの1曲なんです。

今日は「証城寺の狸囃子」にまつわるお話をご紹介します。

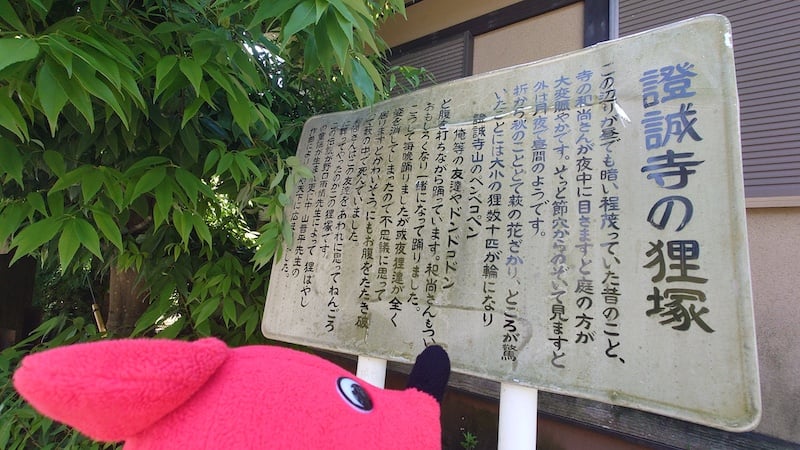

千葉県ゆかりの童謡で、代表的な曲の一つ「証城寺の狸囃子」。唄のタイトルと漢字表記はちょっと違いますが、舞台となったお寺「證誠寺」は木更津駅の西口、矢那川の近くにある、浄土真宗・本願寺派のお寺です。まずは、證誠寺というお寺について、ご住職の隆直浩(たかし・なおひろ)さんに伺いました。

住職: 浄土真宗本願寺派の護念山證誠寺住職 隆直浩と申します。このお寺は江戸時代の初めごろにできました。お寺ができた当時、この場所は杉や松や檜がうっそうと茂って、昼でも暗く薄気味悪い「狐狸」きつね・たぬきと書きますが、狐狸のすみかであったと言われています。そんな森を切り開いてお寺ができたようですが、そんな立地にもかかわらず、いろんな人がお寺に集まってにぎやかに仏法を楽しみ、そういうことを聞いておりますが、非常に熱心にみんなで和やかに過ごしたと、そういうことを聞いております。

当時は「木更津船」と呼ばれる船で江戸と木更津が結ばれて、物資が運ばれたのはもちろんのこと、多くの旅人も行き来するようになって繁栄しました。その中で、今でいうコミュニティーセンターのように、寺子屋として地域の人たちに場所を提供していた證誠寺なんですが、あることがきっかけで、この「日本三大狸伝説」のひとつと言われる物語が生まれることになりました。

住職:法要といってセレモニーを行う際は、雅楽といって、昔のオーケストラ、法要のBGMとして使用して非常ににぎやかに行事が行われたそうです。で、あんな寂しい町外れからにぎやかな人の声がして、聞いたことのない音楽が流れてきて、あれはお坊さんとタヌキが一緒になって歌ったり踊ったりしてるんじゃないだろうか。そんな噂が生まれても決して不思議でないような雰囲気のお寺だったようです。噂がいつしか伝説になってその伝説がある方が地元の冊子に紹介をした。で、それをこちらに当時は大正の初めぐらいですかね。野口雨情先生という方が、地元の小学校に講演にいらした時に話を聞いて「これは面白いですね。歌にしてみましょう」と言って「証城寺の狸ばやし」という詩が生まれて、そこに中山晋平先生の曲がついて歌になったと聞いています。

この證誠寺の狸に関する伝説には続きがあって、お坊さんも楽しくタヌキ達と宴を過ごし、歌を歌い、踊りを踊り、お腹をポンポコ叩いて過ごしました。でも翌日、庭がとても静かなのを不思議に思って様子を見に行ったお坊さんが見つけたのは、叩き過ぎてお腹が破れて死んでしまった狸。その供養として作られたという「狸塚」は今も證誠寺の境内に実在します。

詩人・野口雨情の詩に作曲家・中山晋平が曲をつけた名作「証城寺の狸囃子」は、大正15年、今からちょうど100年前の1月1日付で発行された「金の星」という童謡・童話の雑誌で発表されました。それがおよそ20年後あるきっかけで全国的に知れ渡ることになります。

住職:太平洋戦争が終わった後に、NHKのラジオで英会話講座という番組があって、その講座のオープニングの曲がこの證誠寺の替え歌、アーサーキット(Eartha Kitt)っていう女性の黒人の歌手の方が、替え歌として歌ってそれが広まったというか、それで余計有名になったようですね。そのなんかNHKの朝ドラで「カムカムエブリバディ」そういう番組があって、そこでそれはドラマになってたようですけど。お寺自体はごく普通のどこにでもあるお寺だと思うんですが、そういう歌がよく知れたようなことに伴って、いろんな方がこういらっしゃる不思議なご縁を感じてます。

ラジオから流れてくる明るいメロディと英語の唄は、戦後の人々の心を元気づけたかもしれません。そして「証城寺の狸囃子」は、やがて日本という枠を超えて広く聴かれるようになり、今ではご住職も想像しなかったような国や地域からも「證誠寺」を訪ねてくる人がいるそうです。

住職:アフリカの人が来て。あと、日本の人が来て、アフリカでこの狸囃子の曲がすごく流行ってるのだか、すごくアフリカの人たちにこう親しまれているっていうことを聞いて、ちょっとびっくりしたことがありました。そんなことがあるのかと思って。よその国で「狸囃子」の歌詞なのか、違う歌詞なのか知りませんが、あの中山晋平先生のメロディーに乗せて、よその国で歌われている親しまれてるっていう話を聞いて、「よく知られているんですけど、どうですか?」なんて聞かれて、えっと思って。私も初めて聞いて、言葉とか文化とか超えて音楽って素晴らしいなぁって思いますね。本当に小さなお寺なんですけれども、あのいらしてお参りしてくださったらとても嬉しいです。はい。ぜひお参りくださいませ。

最近のインバウンドの皆さんは、下調べをしっかりしてきて、「ここ見たい!」と目的がはっきりしている方が多い。きっとその取材も「證誠寺の歌の現場に行く」みたいな企画だったんでしょうね。童謡をきっかけに、海外からわざわざ歌のルーツを訪ねてお寺までくる方もいらっしゃったなんて、中山晋平先生が知ったら、さぞお喜びになるのではないでしょうか。

證誠寺最寄りの駅はJR内房線・木更津駅ですが、向かう途中の光明寺には春日八郎さんの名曲「お富さん」に登場する歌舞伎の主人公「切られ与三郎」の お墓もあります。木更津の歌の舞台を訪ねながらお詣りしてみてはいかがでしょうか。

2025/6/27 UP!

千葉県は美味しいフルーツ、さまざまな種類生産されていますよね。

苺から、スイカやメロン、枇杷、梨、ぶどう、みかん、、、一年中美味しいフルーツがいただけるのは嬉しいですよね。実は今、全国的にも珍しい国産の「ライチ」という、台湾では「フルーツの女王」と呼ばれる果物が千葉市で生産されています。今日はその「千の葉ライチ」についてご紹介します。

温暖な気候で果物栽培に適している千葉県。年間を通じてたくさんのフルーツが生産されていますが、ひときわ異彩を放っているのが 「ライチ」です。

ライチ自体は知っていても、千葉で作られてるとはしらなかったという方も多いと思います。ライチの木の日本語名は「茘枝(レイシ)」と言います。その木の実である「ライチ」は中国原産で、その上品な甘さと香りから中国では古来より珍重されてきました。「ライチは枝を離れるや、1日で色が変わり、2日にして香りが失せ、3日後には色も香りも味わいもことごとく尽きてしまう」と伝えられるほどに、鮮度がおちやすい果物なんです。ここ千葉ではどんなライチが作られているのでしょうか。千の葉ライチ代表の松井元義さんにお話を聴きました。

松井さん:千の葉ライチ代表の松井元義です。私たちは千葉県千葉市の、「チバノサト」と言われて緑自然豊かなところで、初夏にはライチ、マンゴー、そして秋に洋梨を生産しております。ライチは亜熱帯のフルーツなんですけれども、その昔、楊貴妃が好まれたということで皆様に知られております。東南アジア中国で台湾にですね、台湾が主な生産地となって、私たちはですね、主にライチ3種類作ってます。玉荷包ライチ、黒葉ライチ、竹葉黒というものがあるんですけれども、主に、台湾で高級品種として扱われている玉荷包ライチを生産しております。

ハイシーズンにはライチの収穫体験もできたり、農園は順調なようですが実は松井さん、もともと農家さんではなかったんです。一体どうしてライチを作ることになったのでしょうか?

松井さん:夫婦で会社をやっておりましてお客さんが台湾、というビジネスを行っておりました。ですから、だいたい台湾には月に一回、出張しておりまして、空いた時間で私がフルーツ好きということもあって、マンゴーの里でしたり、ライチの名産地をですね、よく訪れていました。で、そのうちですね、何かあの台湾のものをですね、日本の皆様にご紹介するということで苗木をですね。ライチやマンゴー苗木の輸入をですね、台湾から始めました。ビジネスとして行いました。私たち今年で就農5年目を迎えるんですけども、本格的にライチができ始めたのが3年目です。ですから、それまではですね、まあ、あのほぼ収穫がないっていう年数が何年か続いたということになります。まあ、果樹生産というのは、そういうもので、やっぱり年数がかかりますので、そこは仕方ないかと始めました。

農業とは全く関係ない業界で台湾とお仕事をされていた松井さん。出張の合い間で食べ歩いていたフルーツを日本でも育ててみたらうまくいくかもしれないと思い立ち、5年前からライチ農家を始められたそうです。ライチは育てるのが難しく、輸入した苗木をほとんどダメにしてしまったり苦労しながら、3年かけて収穫に成功。 現在は、ネットでの販売を中心にやられています。今年のシーズンは残念ながら終了してしまいましたが、5月から6月頃が旬ですので、ぜひ来年お楽しみいただければと思います。

千葉市緑区でライチ農園をされている松井さんご夫婦。日本国内で作っている農家も数少なく、情報もないでしょうから、大変ご苦労されたと思います。でも国産、しかも千葉で作っているとなると、いいことがあるんです。一体どんなことなんでしょう?

松井さん:日本国内で流通しているライチは99%が輸入品で、国産のライチは今生産量がですね、流通量に対して1%未満で非常に、希少価値の高いフルーツとなっております。現在、ライチ320本栽培しております。で、そのうち収穫のあるものがだいたい240本。多分一般的に皆さんがご存知なライチというのは皮の色が、茶褐色になっていると思います。これは、輸入される際に冷凍したり、ある処理をしたりということで、そのようになるんですけれども、実際にですね、私たちが生産しているライチというのは、今生ライチという表現されることが多くて、そのまず果皮の色がピンクだったり、赤だったり、中には緑だったり、冷凍のものとは見た目で違います。食べてみるとですね、香りも残ってますし、果皮をですね爪で剥くとあふれるばかりの果汁が出てきたり。そういったところが、国産の生ライチの一番の特徴だと思います。

冷凍とかそのほかの処理をしていないからここのライチはとにかくライチの味の命である新鮮さがしっかりキープされているということなんです。そして、数少ない国産のライチが作られているのは、主に九州、沖縄地方で、千葉で作られているからこそ関東地方の私たちもこの「生ライチ」が身近になったんです。

スタジオでもライチ、いただきました!

松井さん、まだ他にもあまり県内の農家さんが多く作っていないフルーツを手がけられています。

松井さん:私たち就農3年目からですね。ライチの出荷を始めまして今年5年目となってですね、今ただいま全国からたくさんの注文をいただいております。中にはですね、品切れの商品もあります。やはりですね。全国に発送するんですけれども、そのライチというものはですね、新鮮さが美味しさにつながる果物ですので、1日でもお客様の手元に届いたら食べていただきたいということを、お客様に伝えるようにしております。ライチはまもなくシーズンが終了(※放送時)となっております。ただ、私たちこれからですね。まだまだマンゴーも直売所で販売しておりますので、ぜひお越しになって、またあの夏にですねスポット的に高級ブドウも販売しますし、秋には洋梨の初収穫を迎えておりますので、こちらでもですね、皆さんにお会いできることがあるかと思います。毎年収穫量増えてるんですけれども、私まだまだだと思っております。ですから、またですね、工夫・切磋琢磨して、その来年、皆様にですね、ライチでたくさんの人にお会いできるように、ということで努力いたします。

日本の梨は県内たくさん作られているけど、確かに洋梨はあまり見かけないですよね。

この画像は松井さんが作られているマンゴーです。

生産者が少ないライチをつくっているからこそ、就農5年目の自分が勝負できている、とおっしゃる松井さん。今年はライチの出荷はほぼ終わりということですが、お話にあったマンゴーや洋梨の販売の他、自分で育ててみたいと思う方には、ライチをはじめとする苗木の販売もあります。詳しくは千の葉ライチのホームページをご覧ください。

2025/6/20 UP!

暑くなってくるとやっぱりひんやりしたもの、食べたいですよね?

かき氷はいかがですか?1990年代から繰り返しブームが訪れているかき氷。今では通年でかき氷を提供するお店もありますし、その土地ならではの特産品をいかしたかき氷で人気のお店が県内にもたくさんありますが、中でも北総の小江戸と呼ばれる風情ある街「佐原」が、「かき氷のまち」として盛り上がっているんです。今日は、その佐原にある人気のお店のひとつをご紹介します。

かつて「江戸優り」とも呼ばれ、商人のまちとして大いに栄えた香取市佐原。この街で明治時代に建てられた町家を2012年に再生させた「いなえ」は、甘味処やギャラリー、さらには、お土産品や工芸品を取り扱う雑貨店など様々な性格を持つお店です。ほっとくつろぐことのできる空間で食べられるかき氷も、とても美味しいと評判の「いなえ」で、店長の八箇三喜男さんにこのお店「いなえ」でかき氷が人気になったきっかけをうかがいました。

八箇さん:甘味処いなえの八箇と申します。店長をやらせてもらっています。オープンして2年かそこら2年、3年後ぐらいから(かき氷を)提供し始めています。うどんにすだち入れてたんですよね。あの「すい」っていうみぞれの氷に、すだちを絞ったら美味しいかな?で、美味しかったんですよ。その時はもう「すい」って白蜜かけただけのものだったんですけど。その白蜜じゃなくて、もうちょっと味わい深いね、砂糖を使って・・和三盆って使ってますけど・・そう、すれば美味しいのできるんじゃないの?ってところから始まったんですよね。まあ、正直にちょうどブームだったんですけど、まあ、ブームの前からある店とかが、ちょうどやっぱ本とか出し始めてたんですよね。やっぱそういうもんで、普通に勉強させてもらいましたね。

その味はお客さまにも評判になって、もともとはお食事処でうどんや丼を出していたいなえさんは「かき氷」や「みつまめ」などの甘味処としても知られるようになります。

ところで、お店の名前の「いなえ」なんですが、ちょっとした仕掛けが隠されているんです。ちょっと、頭の中で「イナエ」をカタカナで想像してみてください。その3文字を組み合わせるとある漢字が出てきます。

イナエは、佐原の「佐」という漢字をほどいたものなんです。このお店の原点である「佐原にあること」。その佐原のライフスタイルにこだわりたいとの想いを込めてつけられた名前なんですね。明治に建てられた町家2棟、土蔵、洋館、倉が中庭でつながる「いなえ」は、2007年から震災を経て5年という長い年月をかけ再生をして2012年7月に無事完成したそうです。甘味処のほかには、ギャラリーと、佐原のお土産・工芸品・雑貨など、生活に結びついたものを扱うショップも展開しています。そんな空間でいただく「かき氷」は、氷の扱いや削り方にもこだわっています。

八箇さん:冷凍庫から出したての氷は使わない。うちなんかは、-4度5度ぐらいのストッカーに1日ないし、2日仕入れたのをを入れて、それをさらに使うときに発泡スチロール入れて、要するに温度を上げてやると口当たりのいい氷になります。昔からあるかき氷でやっていらっしゃる店に、「音」実際に聞きにいって、このぐらいの薄さなんだなっていうのは、うん、見るよりもやっぱり音でしたね。「あ、このぐらいなんだ」っていう。刃の状態っていうのは、すごい難しくて、研ぎに出したり、あと自分で研いだりとかしてるんですけど、なかなか見つからなかった。ようやくね、今回ね、いいところを紹介してもらったんで解決しそうですけど、毎年刃もすごい時間かかるし、ちょっとでも切れ味悪いと結局、食感に直結するから、まあ、お客さんになんか満足してもらえないし、悩みの種ですね。温度と刃は重要だと思います。

取材スタッフによると、実際削っている時の音は本当に静かで滑らか。ガリガリという音はせず、アイススケートでさーっと氷の上を滑っているような感じの音なんだそうです。

古くから商人の街として栄えた佐原ですが、夏は「かき氷のまち佐原」として江戸情緒残る町並みに映える冷たいかき氷を楽しみにやってくる方も目立ちます。たくさんある個性的なお店の中から今日ご紹介している「甘味処いなえ」の人気メニューを教えていただきました。

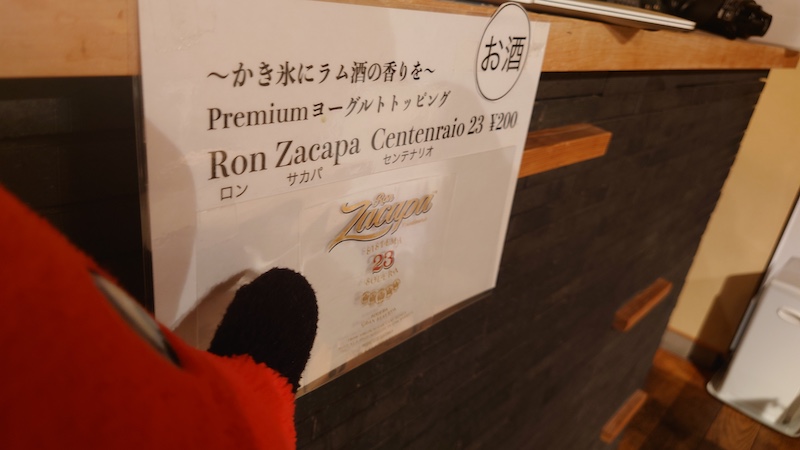

八箇さん:うちで言うと「和三盆すだち」と「プレミアムヨーグルト」ってのをまあ推してますね。(和三盆すだちは)和三盆も使ってるんですけど、8種類ぐらいかな・・?8種類、砂糖ブレンドしてるんで、それをシロップにしたものに、お客さんが後からすだちを絞ってもらうっていう。味の変化を楽しんでもらうっていうかき氷になっています。お出しする時に「途中から少しずつ絞ってお召し上がりください」と言ってるんですけど、結構初めからね(絞る)。リピーターのお客さんかもしれないですけど。まぁ途中からほんのちょっとずつ絞っていただくといいかなと思います。「プレミアムヨーグルト」(は)ヨーグルトシロップの上に、ヘーゼルナッツとクルミをメープルシロップであえたもの+ローストした生ハム。で、オレンジピールがかかってるっていうかき氷になっています。食通というか、食道楽の人は多分美味しいって思える構成になってると思います。メニューに載ってないんですけど、店ではラム酒トッピングおすすめしてまして、だいぶうまくなると、ちょうど2倍ぐらいうまくなるんじゃないかなと思ってるんですけど。おすすめなので、お車じゃない方とかはぜひ試してほしいです。

ドライバーやお子様、お酒が苦手の方以外のお客様にはラム酒トッピング!がお勧めです。試食したスタッフの話によると、ナッツの香ばしさ、メープルシロップの甘さ、そしてラム酒の香りをまとった生ハムが、絶妙のバランスで、かき氷ではなくてひとつの料理のようだったそうです。複雑な味がわかる大人には人気なんですって。

かき氷っていうと、メロンとかイチゴとかシロップかけて食べるイメージですが、ものすごく進化してるんですね。かき氷のまちでライバルも多いでしょうから、オジナリティあふれる魅力的なメニューが必要なのかもしれないですね。

「氷」だけでなくしのぎも削っている佐原のかき氷ですが、こんなイベント展開もされているそうですよ

八箇さん:スタンプラリーっていうのをやってまして、2018年から10店舗で提供しているんですけれども、そのうちの5店舗回ってスタンプを押すとスプーンがもらえる。よければ何回か来て、まあ、お近く来た時に寄っていただければ、スプーンをもらっていただければいいかと思います。かき氷のお店も増えて、まあ、うちも結構お待たせしちゃうんですけれど、今は整理券で管理するようになったんで、まあ町散策されて後から戻ってきても、番号が早い方が優先的に入れる。とりあえずひいていただければ、入店していただけるので。お客さんにもう完全にかき氷屋だと認識されてるんですけど、まあ、お食事もおうどん、あったかいのとか冷たいのとかも、夏になれば冷たいのもご用意してるんで、まあ、実際に食事されて氷食べるって方が一番多いかもしれないですけど、ぜひ召し上がってみてください。

江戸優り佐原のかき氷2025スタンプラリー は、スマートフォンで集められるデジタルスタンプ方式もあるそうです。参加店舗10店舗でスタンプラリーをおこなっていますが、それ以外にも20店舗ほど、かき氷を提供しているお店があるそうなので、9月末までの期間中、何度か足を運んで、いろいろ食べ比べなんかも楽しそうですね。

かき氷ファンの方を「ごーらー」っていうらしいんですが、ごーらーの皆さん、佐原のかき氷を制覇して、マイスプーンやデジタル版限定の「かき氷デジタルガチャ」で、プレゼントをもらっちゃってください!見た目も楽しい佐原のかき氷激戦区のかき氷たち。スタンプラリーの情報など詳しくは公式サイトでご確認ください。

2025/6/13 UP!

雨が多い梅雨時、お出かけもおっくうになりますが、みなさんさんは子供の頃、雨の日はどんなコトして過ごしていましたか?

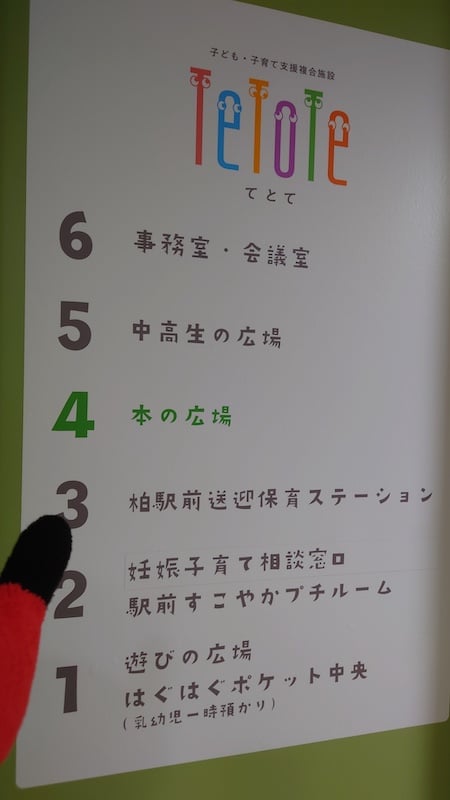

今日ご紹介するのは、柏駅東口から徒歩3分の場所に昨年オープンした 柏市の子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」です。小さなお子さんの遊び場としてはもちろん中高生の放課後の居場所にもなっていて、雨の日でもとっても賑わっているこの場所をご紹介していきます。

昨年3月に柏市にオープンした子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」は、柏市の乳幼児から中高生まで、すべての子どもと子育てを応援する施設です。「いろんな手と手がつながって、微笑み合い、語り合い、幸せな未来につづいていく、そんな温かく楽しい場所であってほしい」という願いを込めて名づけられた「TeToTe」ができた経緯を、柏市のこども政策課 渡部俊典さんにお聞きしました。

TeToTe渡部:柏市こども部こども政策課TeToTe担当の渡部です。設立の経緯としましては、柏市が掲げる「子育てしやすい街 柏」を実現するべく取り組んできたものです。これまで柏駅周辺にバラバラになっていた、各施設を1カ所に集約させることで、アクセス性の向上を図りながら、またワンストップで一体的に切れ目のないサービスを展開できるように整備をしてきました。現に各サービスは、いろいろな施設で行ってきたところではございますけども施設の手狭さや、多様化するサービスの要望など、そういった課題を見据えまして、子育てしやすい街を作るための1つの象徴として、TeToTeを整備してきたところです。

もともと商業施設だった5階建ての建物、1棟まるごとがTeToTeになっていて自由に子供たちが過ごすことができる1階「遊びの広場」や4階「本の広場」、5階「中高生の広場」のほか、「子育て相談窓口」や「駅前送迎保育ステーション」などの子育て支援サービスが受けられるフロアから構成されています。

取材スタッフが、現場を見て驚いたのは、とにかく元気な子どもたちの声が響く明るい空間で、真面目に勉強している中高生や、ボランティアの大学生と楽しくおしゃべりできる場所、身体を動かせるエリアなど、様々な「子どもたちの居場所」が機能していたことだそうです。なにしろいろいろな機能があるので、各階の人気のエリアについて、それぞれ、担当者の方にお聴きしました。まずは、1階の「遊びの広場」ですが、こちらは大きなガラス窓が開放的な雰囲気を醸し出しているつくりになっています。

TeToTe1階担当:遊びの広場はtetoteの中でも人気の広場になってまして、延べ人数で言いますと、月約5000人くらいが来ていただけるような状態です。午前中が比較的混雑していないので快適に使っていただけるかなと思います。ご利用いただける年齢なんですが0歳から小学校3年生までのご利用となっております。小学校に上がっていないお子さんに関しては、大人の方の付き添いが必要になります。一番人気はボールプールです。他にはボルダリングがありまして、小さいお子さんも一生懸命壁に登って、体を動かしながら遊んでもらえるようなスペースがあります。笑い声だったりとか遊んでる時の楽しそうな声「やった~」って声が毎日響いてるような、楽しい広場になってます。

ボールプールは、野球の球ぐらいのプラスチックのボールの中にこどもたちは夢中になっちゃいますよね。投げて当たっても痛くないですしね。

高さこそあまりありませんが子供用のボルダリングも人気でたくさんのお子さんが身軽にヒョイヒョイと登っていくんだそうです。他にも遊具がいくつもあって、雨の日でも関係なく、体力が続く限りの勢いで小さなお子さんが遊んでいます。

乳幼児から小学3年生までが夢中になれる「遊びの広場」に続いては、5階の「中高生の広場」です。一体どんな広場なんでしょう?

TeToTe5階担当:中高生の広場は、中高生世代の利用者の皆さんが、放課後や休日に自分らしく自由に過ごすことができる居場所となっております。それぞれに合った居場所としての使い方ができるように、5つのゾーニングに分けております。学習ができるエリアや、友人やそれから利用者の間でボードゲームやカードゲームをできるような場所、それから1人でハンモックやクッションに寄りかかってゆっくりできるようなほっこりできるような場所もあります。グループワークやサークル活動ができる「わいわいエリア」などもございます。学習することもできまして、約35席。塾に行く前の隙間時間であったりとか、そういった時間で学習することができます。カフェエリアでは、ウォーターサーバーや約30種類のスティック飲料をご用意しており、1人1日1杯無料でご提供しております。冬の間ではですねえ、大変ココアが人気となっていたんですけれども、あの安定してスープも人気となっております。

取材スタッフによると、静かな学習エリアは空席がないほど。カフェエリアでは、カウンター越しにボランティアの大学生と話したり、先生とかじゃない大人と交流できるのも貴重じゃないかという話でした。

学校の垣根を越えての交流も盛んなようで、放課後に集まって、ドリンク片手に「とにかくおしゃべり」している中高生もたくさんいます。ドリンクも豊富でうらやましいくらいですね。

まぁ古い言葉でいえば「溜まり場」?しかも「明るい溜まり場」ってところでしょうか?

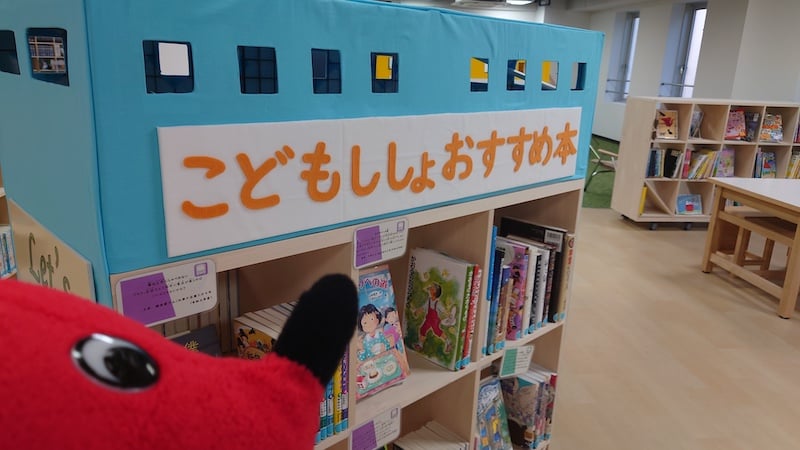

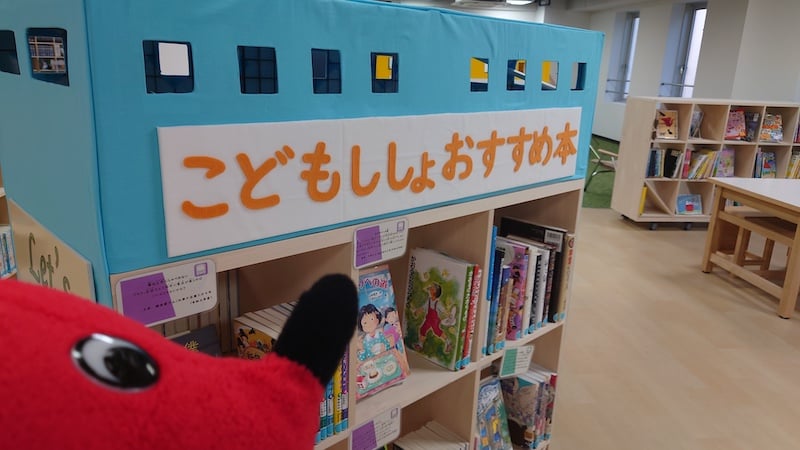

最後は4階の「本の広場」です。こちらは図書館ではないので、貸出しはしていませんが、本の選び方にも特徴があるようです。

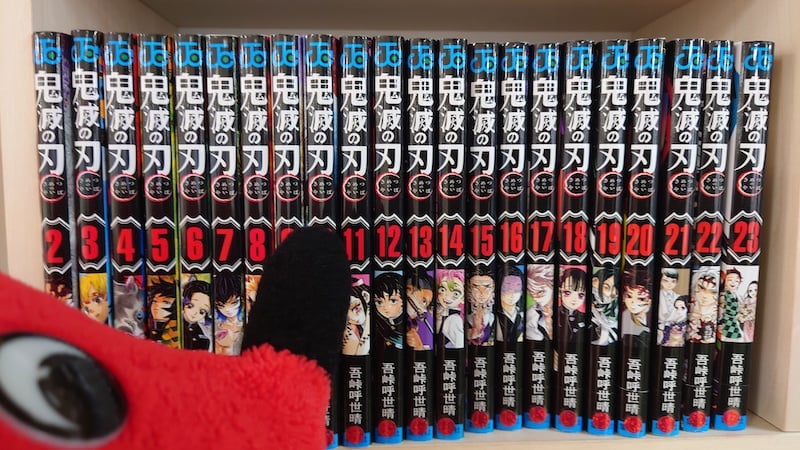

TeToTe4階担当:本の広場はいろいろな過ごし方ができる居場所です。折り紙や工作スペースなども用意しておりまして、約5000冊の本があり、この5000冊の本は、市内の小学生たちにアンケートを取って選んでもらった人気の本で、漫画なども多く取り揃えています。漫画ですと「ONE PIECE」「鬼滅の刃」「SPY FAMILY」「ブルーロック」と、定番である「ドラゴンボール」であったり「スラムダンク」であったり、こちらも設置しています。本の広場は0歳から中学生までの子供を対象としていまして(本の広場が)4つのエリアに分かれています。親子で読書ができる「未就学児エリア」工作ができる「クラフトエリア」、少し体を動かすことができる「アクティブエリア」、ゴロゴロしながら本が読める「ごろ寝エリア」の4つに分かれていまして、あのヨギボーに寝転がりながら本を読む子が多くいらっしゃいます。思い思いの過ごし方で皆さん過ごされています。

漫画だけではないですし、子供の司書さん「こどもししょ」が選んだ本などもあって、縦の長さが1メートルぐらいの縦長の絵本なども人気なんだそうです。貸し出しがないので、誰かが読んでいない限り、お目当ての本を読むことができますし、シリーズものの漫画は全巻揃えているという事。大人にも人気の「沈黙の艦隊」とかもあるんですって。

熱中症に気をつけたい季節にも子どもたちや中高生が安心して過ごせる場所になっていくと思います。

雨の日でなくても出かけたくなりませんか?(大人は基本、入れないですけれども、、、高校生以下の子どもたちにぜひ知ってもらいたいですね。)

なお各フロアによって開館時間やお休みの日が違う場合がありますので、詳しくはTeToTeのサイトをご覧ください。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/kodomoseisaku/haguhagu/shisetsu/tetote/index.html

2025/6/6 UP!

いよいよ6月、紫陽花も咲き始めましたね。そろそろ暑さも気になるこの時期、過ごしやすい夜に自然の中で楽しむファンタジーと言えばなんでしょう?

ホタル鑑賞はいかがでしょうか?曇り空も多い梅雨時期ですが、千葉県内のホタルの名所ではシーズンを迎えていて、運が良ければ、地上の星のように幻想的に輝くホタルをみられます。今日は環境を整えて、自然発生のホタルを見ることができるようになったリゾート施設をご紹介します。

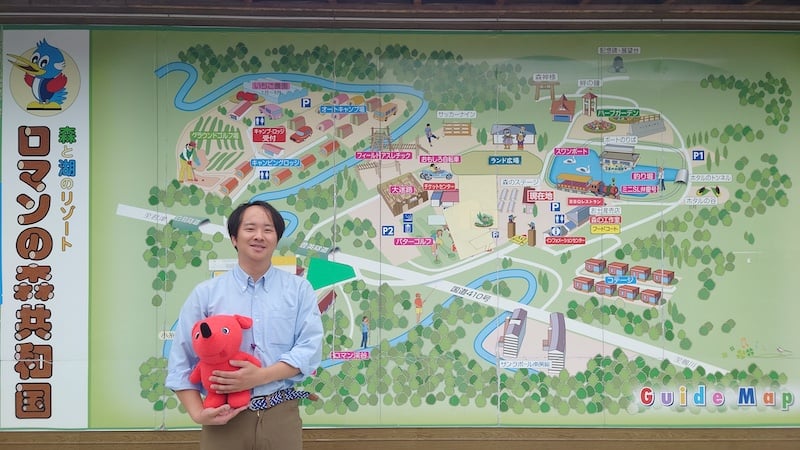

北西部は東京湾に面し、房総半島の中央にかけてひろがる君津市。その内陸部に森と湖のリゾート”「ロマンの森共和国」はあります。その初夏の風物詩となっているのが 「ホタル観賞の夕べ」です。まずは「ロマンの森共和国」はどんな施設なのか副支配人の斉藤成昭さんにお聞きしました。

斉藤さん:ロマンの森共和国は、自然の中にあります。親子で楽しめる自然体感型のアトラクションを一日楽しめる施設になっています。山の斜面をいかして作られた「アスレチック」でしたり、渓谷で「川遊び」をしていただいたりあとは「SL」「スワンボート」それから「迷路」といったお子さんでも楽しめるアトラクションをご用意しております。1月から4月の間になるんですが「いちご狩」もお楽しみいただくことができます。その他に「釣り堀」もございまして手軽に釣り体験をしていただくことも可能です。「露天風呂」はですね、今、土日に絞って営業させてもらってるんですけれども、これもあの小糸川の百メートルにわたる断崖を見ながら、お風呂に入っていただく、非常に景色をよい景観を楽しみいただけるお風呂として、好評いただいております。

数々のアトラクションの中でも園内の湖でゆったりと里山の景色を眺めることができる少し懐かしいスワンボートが人気で、1つ百円で買える魚の餌を撒いて集まってくるお魚の迫力を楽しむ方もいるそうです。そんなロマンの森共和国で5月末から始まっているのが「ホタル鑑賞の夕べ」。今年の概要をうかがいました。

斉藤さん:今年はですね、5月30日から、ホタル鑑賞を開催させていただきます。6月の29日日曜日まで毎晩開催をいたします。ご覧いただける時間は7時30分頃から8時30分まで、ホタルをご覧いただくことができます。通常は1時間弱でしっかり見ていただくことが可能なんですが、土日など来場者が多数の場合は、お1人様20分までの時間制限を設けさせていただく場合がございます。なので、ゆっくりご覧いただきたい方なんかは、平日ご利用いただけると、長く見られると思います。ホタル鑑賞にあたって、お願いしたいことがありまして。ホタルは、すごく光に敏感な生き物でして写真、撮影カメラのフラッシュとか、あとは携帯電話の光とかLEDとか、そういったものに反応してしまって、びっくりして光るのをやめちゃう場合があります。土日はですね、カメラなどによる写真撮影を禁止させていただいております。なので、ぜひその目にホタルの光を焼き付けていただけたらと思います。

螢はデリケートな生き物でちょっとした光でも驚いて隠れてしまうので、撮影するのも本当に難しいんだって。スマホの画面の明かりでも光らなくなるっていう話ですから、そこは守りたいですね。

取材に伺った時(5月中旬)は、歩きやすくするための新しい遊歩道の整備工事がおこなわれていたそうです。

参加する方は、まず駐車場の一角に集合し、注意事項などの簡単な説明をガイドさんから受けたら、時間まで自由に観賞することができます。

初夏の幻想的なホタルの光景を楽しめる「ロマンの森共和国」の「ホタル鑑賞の夕べ」。天候によっては中止になる場合もあるそうですが、やはりたくさんのホタルが見たいですよね?どんなタイミングにいくと良いのか斉藤さんにきいてみました。

斉藤さん:ホタルが見られます「ホタルの谷」っていうのは、私どもが平成3年から手掛けてきましたホタルのための大きなビオトープなんですね。もともとはビオトープだったんですけれども、そこで環境整備をすることによって、ホタルが自然に出てくれるようになりまして、もう今はもう自然の一部と言っても差し支えないくらい、ホタルが自生するようになりました。ロマンの森で見られるのは「源氏ボタル」それから「平家ボタル」って、まあ、主に2種類、ホタルが見ることができます。ゲンジボタルの方が少し出るのが早くていなくなるのが早い。ヘイケボタルはちょっと出るのが遅くて、まあ6月の終わりくらいまでずっと出ていると。それぞれホタルが出るタイミングがずれていまして、ちょうどそれが重なるのが6月の上旬ぐらいお客様には10日前後がおススメですよとお伝えしているんですけれども、その時期が一番数もたくさん出ますし、2種類のホタル両方とも間違いなく楽しめる時期になってますので、特におすすめです。

30年以上前から、ホタルが住みやすい環境を整備し続けてきて、今は自生するまでに整えたなんてすごいですね

小糸川の水源近くの渓谷を巨大ビオトープとして整備した「ホタルの谷」には、きれいな水が流れ、水草もしっかり定着して、ホタルの幼虫のエサ、カワニナという細長い巻き貝やタニシなども自生。今では、ホタルの卵や幼虫を補充しなくても毎年、たくさんのホタルが成虫になって輝きを放っています。ホタルにとっていい環境がしっかりと整っているということなんですね。

そしてホタル観賞のピークは6月10日頃。まさにこれからなんですね!

「ホタルの谷」は「遊びランド」というさまざまなアトラクションが楽しめる施設の一角にありますが、期間中の土曜・日曜は本来の営業時間・夕方5時から「ホタル鑑賞の夕べ」が開催される7時半までの間、こんな対応をしてくれています。

斉藤さん:土日はですね、ご家族連れのお客様がたくさんいらっしゃいますので、通常5時閉園なんですけれども、一部アトラクションの受付時間延長させていただきましてホタルまでの待ち時間にご利用できるようにさせていただいています。5時までは、日中、遊びランドとして営業してますので、5時までに来場された場合は、駐車場代はいただいております。ホタルだけが目的だという方は、5時以降にお越しいただけると、その方からは駐車場代をいただいていないと。そういう仕組みでやらせていただいています。ホタルってなかなか例年見られなくなってきて、貴重なものになってきているので、ホタルが夜飛んでる様とでも美しく、非常にあの印象に残る光景なのでね、見たことないよっていう方はぜひね、うち来て見ていただけると嬉しいなと。

古くから親しまれてきたまさにこの時季の風物詩。小さいお子さんから、おじいちゃん、おばあちゃんまで、みんなで楽しめるしいい思い出になりますよね。

清少納言の枕草子に、「夏は夜」とありますが、日本では平安時代から楽しまれてきた「ホタル狩り」。都心からわずか1時間半ほどで自然のホタルが見られる「ロマンの森共和国」でそおっと幻想的なその光を楽しんでみてはいかがでしょうか。「森と湖のリゾート ロマンの森共和国」の詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。開催日程はもちろん、悪天候など 「ホタル鑑賞の夕べ」中止の情報についても、こちらでご確認ください。

2025/5/30 UP!

千葉県で昔から作られている調味料といったら、何を思い浮かべますか?醤油、味噌、塩、いろいろありますが、今回は流山の「白みりん」にスポットを当てます。ちなみに流山といえば流鉄。取材班も流鉄でお出かけです。

江戸時代から水運で栄えた流山発祥といわれる「白みりん」は、銚子や野田の醤油とあわせて 江戸前の味を確立させたといわれています。今日は、この春オープンした「流山市白みりんミュージアム」をご紹介していきます。

江戸時代から醸造業などで栄え、白みりん発祥の地として知られる流山市。古い街並みが残る流山本町には、今もみりん工場やみりんグルメが楽しめるお店がいくつもあって、その歴史と味が受け継がれているんです。

そんな流山本町に、白みりんをテーマにした新しい体験型施設、「流山市白みりんミュージアム」が3月29日にオープン。特別仕様の「流山白味醂」や、みりんグルメも販売されています。流山市白みりんミュージアムの館長、川浦智子さんに、流山の白みりんの歴史を含めてミュージアムについてうかがいました。

川浦さん:流山市白みりんミュージアムは、流山の生んだ白みりんという醸造文化を次世代に伝えていく場所だと思っています。流山には江戸川のきれいな水と米を利用して12軒の酒蔵がありました。それが幕府の規制緩和によって西の下り酒がどんどん江戸に流れ込んで流山の酒が売れなくなってきました。流山の酒蔵たちが考えたのが、それまでの醸造技術を生かしてみりんを作ろうということだったんです。で、そのこれまである既存のみりんを真似するだけではなくて、真っ白にこだわって、目の細かい布でこしたり、醸造期間を短くして白くしたり、たくさんのお米を使って甘さを引き出したりということで、技術革新をして白みりんを生み出しました。これは今でいう、まあ、イノベーションではないかっていうふうに思っています。流山市白みりんミュージアムは、そんなこともあって流山の地に建設されました。

規制緩和で地元のお酒が売れにくくなって、じゃあ、酒づくりの技術を生かした「みりん」の、それもこれまでにないものを、ということで生まれたんですね。

そうした歴史や背景の理解を深めてもらいたいということで、「流山市白みりんミュージアム」ではこんな工夫をしています。

川浦さん:このミュージアムは予約制となっております。時間ごとにガイドがついてご案内する形でご紹介しています。ただ展示をさあーっと眺めてしまうだけではなく、ガイドがついてしっかり説明することで、より楽しさ、面白さ、理解が深まるというふうに感じているからです。江戸の文化を花開かせた流山の白みりんの誕生物語を、ちょっとユーモアを交えながらガイドが説明しております。パネルをめくりながら子どもたちに楽しんでいただくような展示もありまして、ガイドとお客様が一体となって楽しんでいただくようなご案内をしています。私たちのお話をお客様が聞いてくださって、へえっていう声が起こりますと、ちょっとこう「やった!」っていう感じで嬉しくなります。なんでもあのガイドに聞いていただいて、一緒に楽しんでいただきたいと思います。

こちらでは流山でみりんを作るようになった経緯についても詳しく展示されています。それによりますと、江戸時代、すでにみりんはあったものの、茶色く、不純物も多く混じっていて、調味料としてではなく、甘いお酒として飲まれていたそうなんです。そこで出回っているみりんよりも、もっと透明に、不純物も圧倒的に少なく、上品な甘みを感じられるようにつくったのが、流山の白みりん。

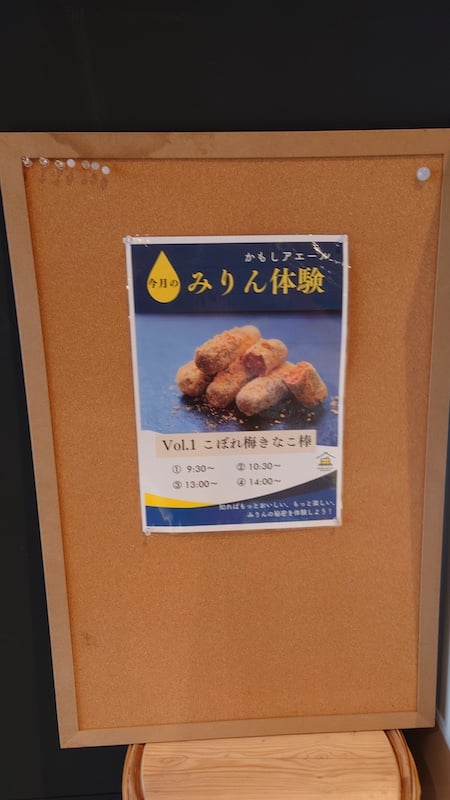

流山本町に今年オープンした、事前予約制の「流山市白みりんミュージアム」。館内で見学ができる展示、どのようなものがあるんでしょう?

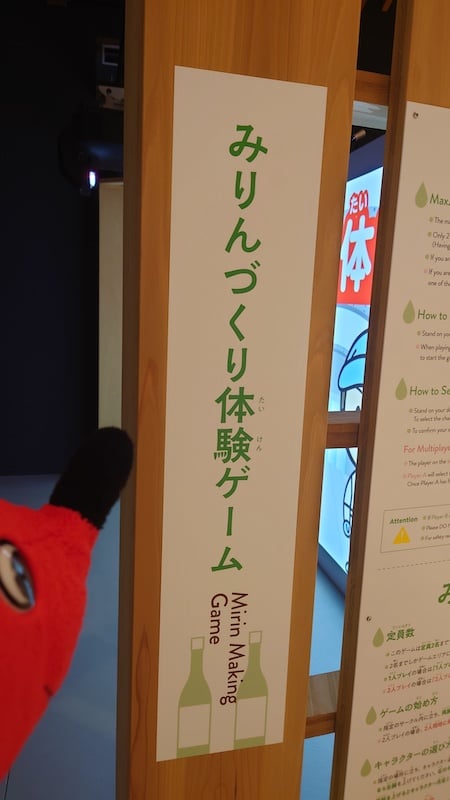

川浦さん:流山、キッコーマンの工場見学をバーチャルで体験していただくような展示もございます。小さなお子様でも楽しんでいただける、体を使った「みりん作り体験ゲーム」というゲームコーナーやみりんもろみをかき混ぜるような体験もできます。これはあの実際のみりんもろみではなくて、バーチャル体験になります。ミュージアムの中心には「かもしアエール」という名前のキッチンがあります。ここではみりんを使った料理体験をしていただけます。レシピもつきますので、お家に帰って再現することもできますよ。こちらで作っているのは、みりんのドレッシングだったり、みりんバターだったりみりんきなこぼうだったり、スイーツやそれからお料理などを行っています。著名な先生などをお招きして本格的な料理体験や、また発酵講座などもどんどん行ってまいります。

キッチンもあるんですね、しかも家で再現できるレシピももらえるのは嬉しいですね

こちらでみることができる「白みりんができるまでの物語」の20分の動画には、小学校3年生から流山で育った俳優の仲村トオルさんがかなり重要な役で出演されています。また購入した瓶にみりんを詰めて、オリジナルラベルを貼って自分だけのみりんを完成させる体験も人気だそうです。アンテナショップ「ながれやまぐるり」では、みりんを使ったお菓子や、大人気の白みりんのソフトクリームを買う事もできます。ソフトクリームのアルコール分は飛ばしているのでお子様でも安心して食べられますよ。白みりんは米麹を使って作られるのですが、今この作り方が実は世界的に注目されているんです。川浦館長にうかがいました。

川浦さん:2024年12月、日本の伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されました。実は、「流山のみりん」もこの中に入っております。これをもう少し広い視野で見てみますと、利根川、江戸川の流れに沿って、たくさんの発酵文化圏がございます。これを点で捉えるのではなくて、川に沿ってつなぐような形で大きな「下総発酵醸造観光圏」というものを作れたらいいなというふうに考えております。日本が世界に誇る和食、この礎となっている味噌・醤油・酒、そしてみりん・お酢。これすべて米麹の発酵からできています。この麹菌という、素晴らしい微生物が織りなす、発酵・醸造の文化、そして美味しさ、健康的なパワー。これを国内の方はもちろん、成田空港を抱える千葉県ですから、海外の方をどんどん呼び込んで、この日本の素晴らしい伝統的な醸造発酵文化を知っていただきたいなっていうふうに思っています。

世界的に注目が集まっている 発酵パワー、醸造の力。ぜひ世界中の人に訪れて知って欲しですね。

世界にということでいうと、今、開催中の大阪・関西万博でも、千葉県は「発酵」をテーマに出展を予定しています。期間は8月27日(水曜日)から30日(土曜日)まで、発酵文化が根付く流山市、香取市、神崎町をはじめ、関連企業が出展し、日本酒などの試飲や、醬油グルメが楽しめる体験コーナーなどが予定されています。もちろん流山市白みりんミュージアムも参加しますよ。この期間に万博に行かれる方はぜひご覧くださいね。流山市白みりんミュージアムの 詳しい情報は、公式サイトをご覧ください。(インスタグラム)

https://www.instagram.com/shiromirin_museum

千葉県の大阪・関西万博出展について

https://www.pref.chiba.lg.jp/seisaku/hakkou/chiba-bannpaku.html