2023/3/8 UP!

- 「とんでもない 隠し玉を持っている!?」中西悠理がご紹介しました、「京葉銀行野球部」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.keiyobank.co.jp/aboutus/sports_club/baseball/

- 天皇賜杯大会優勝が7回。国体優勝が6回、東日本軟式野球選手権優勝が7回。超強豪野球部です。

- 仕事をしながら練習に励み、地域スポーツの振興にも取り組む、地域密着の模範的なチームです。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 見逃し三振よりも空振り三振!のスピリットで生きたいです。

2023/3/3 UP!

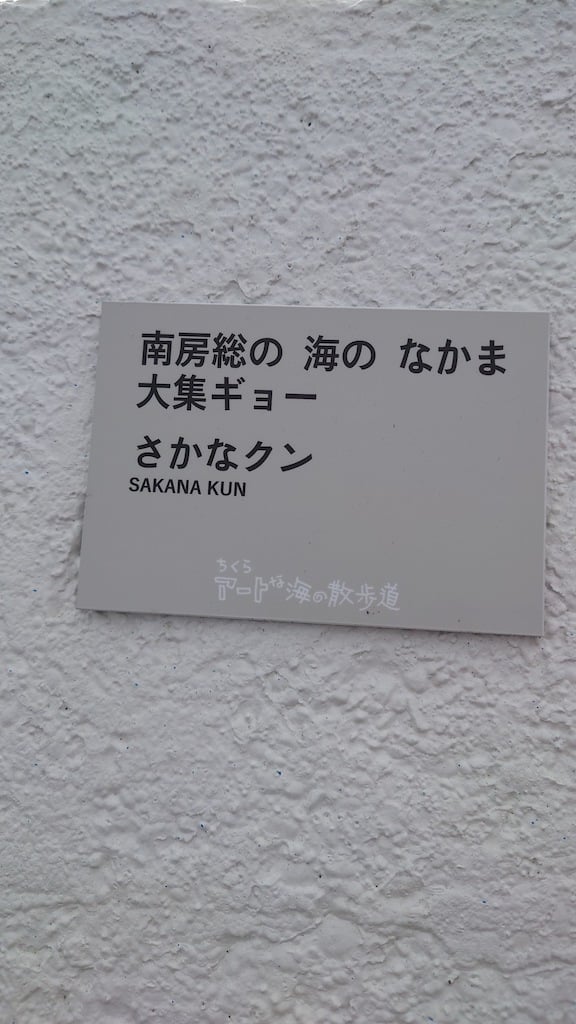

今回は、南房総市千倉町の川口区から大川区の国道沿いの堤防に、たくさんの作品が描かれていて話題の「ちくらアートな海の散歩道」について、ご紹介します。

道の駅・ちくら潮風王国があるあたりで車を走らせると、堤防に描かれた、くじらやワニなどのさまざまな生き物、朝日や海辺の風景など、個性豊かな壁画が次々と目に飛び込んできます。去年夏に完成した「ちくらアートな海の散歩道」はそれぞれ500メートルほどの「千田・平磯エリア」「くじら場壁画ROAD」「大川エリア」の3つのエリアからなる合計およそ1.5キロにわたるプロジェクト。

今回は、この「ちくら海の壁画再整美プロジェクト」実行委員会で、制作のプロデューサーを務める、千倉生まれ、今も南房総市にお住いのイラストレーターで絵本作家の山口マオさんにお話をお聴きしました。マオさんといえばお顔が印象的な「マオ猫」で知られていますよね。道の駅ちくら潮風王国の中にある、ご本人のギャラリーショップ「海猫堂」で、まずはこのプロジェクト誕生のいきさつを伺いました。

山口さん:僕はイラストレーター、絵本作家として活動しておりまして、約30年前にですね、地元の子供たちが描いた絵をペンキ屋さんが描いたり、子供たちが実際に描いた壁画がこのエリアにちょうどあったんですけれども、それが30年の間に風化して、かなりボロボロになっていたものですから、それを再生しようという、新たに壁画ロードを作ろうという企画が、南房総市市役所の企画で立ち上がったんですけれども、それをするにあたって観光にいらしたお客さんたちが喜んでもらえるような、またはこの壁画を目指して見に来てもらえるようなクオリティの高いものを作りたいということで、専門の美術をやっている人たちに書いてもらいたいなということで、僕の方に何かうまく まとめてもらえないだろうかというような話になったんですね。

もともとあった壁画は、平成の初めころに整備されたもので、魚や海の生き物、海女さんなどが地元の小学生などによって描かれていたんですが、30年以上が経過、だいぶ傷んでいました。今回は、山口さんが声をかけて多くの画家、イラストレーターが参加してそれぞれの作品を作っていったんですが、中には、こんな方も参加していらっしゃるんですよ。

山口さん:天気がいい日にはもう五人六人も連なって書いてるようなこともありました。さかなクンに関しては、ご本人が今、館山在住なんですけれども、是非書きたいというふうにおっしゃってくださって、実現したんですけれども、さかなクンやっぱりどうしても有名人ですから、人がいるときに書くのはとても書きづらいということで、日が暮れてから、スポットライトを当てて、個人的にこっそり書いていたようです。僕も実際に書いたのを拝見しに行ったことはなかったんですけれども、いつの間にか出来上がっていたという形で。

絵が海や空と一緒にみえて、とても素敵な「ちくらアートな海の散歩道」。3つあるエリアの中で一番北側にある「くじら場壁画ロード」は、昔、ここにクジラが流れ着いたという話から名前がついた場所なんですが、ここには主にクジラに関連した壁画が描かれています。その下に続く「千田―平磯エリア」。ここは2019年今回のプロジェクトの最初として2019年に取り掛かられたエリアなんですが、中に明らかに他の絵とは違うテイストのセピア色の肖像画が描かれています。どなたなのか、山口さんに伺いました。千倉ゆかりの大スタアなんですよ。

山口さん:初年度のプロジェクトとして、地元の出身の日本初のハリウッドスターとして有名な早川雪洲が千倉出身ということがあって、それで早川雪洲の肖像と、それからチートという主演した映画の一シーンを塙雅夫さんという壁画家に依頼して書いていただいたもの。それからやっぱり千倉出身のもう亡くなりましたが、有名なイラストレーターの安西水丸さんを偲んで、安西水丸さんのイラストを、壁画を四箇所書かせていただきました。忠実に拡大してトレースして、色もできるだけ近づけることで、安西水丸さんの作品の素晴らしさを皆さんに見ていただこうという形ですね。

道の駅をはさんで一番南側の「大川エリア」には千倉小学校6年生の作品を含め54点が描かれています。大きさはいろいろですが、だいたい幅10メートルほどはある作品が多いでしょうか。 それぞれ作品名や作者、作品の説明が書かれたプレートがついていて、まさにお散歩しながら楽しめるオープンエアの美術館。最近では堤防越しに見える海とこの絵をバックに写真を撮りに来られる方がとてもたくさんいらっしゃるそうです。たとえばシロナガスクジラが描かれた15メートルもある巨大な作品は、一枚の写真に収めるのが至難の業とか。最後にこのアートのこれからについて山口さんにお話伺いました。

山口さん:なんとか10年ぐらいは最低持つように保護したいねという風に、南房総市のメンバーと話はしているんですけれども。ですので、定期的に保護剤を塗ったりすることで、なんとかこうできるだけ長く保存できるようにしたい。車で走ってると、やっぱり散歩しながらゆっくり見てくださってる観光客らしい方たちとか、記念撮影をしてインスタ映えするようなところで撮ってくださったりとか、そういう光景にもよく目にします。南房総は、お花もきれいですし、食べ物もお魚や野菜も美味しいし、何より太陽の光がすごく鮮やかっていうことで、とても気持ちのいいところなので、それに合わせて、さらにこの壁画を見に皆さんで遊びに来てもらえたらとても嬉しいです。

道の駅・ちくら潮風王国に大きな駐車場もありますので、車の方はこちらに停めてその南北に連なる堤防の壁画を一枚一枚見ながら散歩するのがおすすめです。潮風王国の中にある山口さんのギャラリーショップ「海猫堂」にも、作品の写真が掲載された綺麗なパンフレットが置いてありますので、それをまずは手に入れて、見て歩くとさらに楽しいかもしれません。これから気候も良く、歩きやすい季節になっていきますから、海風を感じながらアートに触れて、ゆったりとした千倉時間を 過ごしてみてはいかがでしょうか?

2023/3/2 UP!

- 「お風呂場の鏡はキャンバス !」の中西悠理がご紹介しました、成田市にあるランドアート拠点「ふわりの森」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.fuwarinomoriart.jp/

- 元々外国人にも人気の成田の風景。たしかに通り過ぎるだけではモッタイナイですね! アートと癒しのプラットホームを目指しています。

- 「ふわり」のラッピング飛行機のなんて、なんて素敵な夢でしょう!!

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 作家さんが、次回作を思い描いているところ…というイメージで撮りました!け、険しい…笑

2023/2/24 UP!

来週の金曜日は3月3日ひなまつり、ということで今週は「ひなまつり」がテーマです。今回は勝浦の春の一大イベント、「勝浦ビッグひな祭り」をご紹介します。

かつうらビッグひな祭り は カツオでも有名な外房・勝浦市の、中心部のお店、神社やお寺、交差点などに雛人形を飾って、みなさんに楽しんでもらおうというイベントです。2月24日から3月3日金曜日まで開催されています。まずはその実行委員長である中林博子さんにこのイベントとの出会いについてお話していただきました。

中林さん:かつうらビッグひな祭り実行委員長の中林博子です。婦人会員として手伝っていた期間は10年くらいになりますかね。私は平成14年に横浜から移住してきました。主人が釣りが好きで、第二の人生は釣りをしたいということで、それでついてきたというか、移住してきたんですけども。それでお手伝いをするようになったのは、平成20年の時に初めてお雛様を飾るお手伝いをしました。それからいろいろずっとやってきました。

中林さんは元々横浜にお住まいだった頃から釣りをするためによく勝浦にきていてこの土地の風景や過ごしやすい気候などが気に入ってご夫婦で移住されました。地元の婦人会にも参加され、地元の皆さんの勝浦を訪れる方への熱いおもてなし の気もちに共感、現在は会長さんとしてがんばっていらっしゃいます。

遠見岬神社の階段にはおよそ1800体覚翁寺には600体、勝浦市内の大きな交差点、墨名交差点には1000体ほどを飾るほか、各商店の前などにたくさんの雛人形が飾られ、多くの観光客を楽しませるイベントですが、久しぶりの開催ということで、ちょっと不安もあるようなんです。

中林さん:結局回数は20回目にはなるんですけど、でも、3年間開催しなかったってことはやっぱりすごく不安っていうか、もう違うやり方っていうか、そういう風なのを模索するとこなんですけど、とにかくはまあ第一歩、やってみなければっていう。みんなでまた盛り上げていこうよっていう気持ちで、やりたいなと思っております。本当、皆さんの力がなかったら本当にこれは今回に限らず、今までももうずっとそれはもう大変な力だと思うんですよ、皆さんの力が。またこれからもこう継続して行かれるように考えていく、考えながらやっていくっていう第一歩かもしれないですね。

このビッグひな祭りの歴史ですが、2001年平成13年にスタートしています。現在、自治体名に「勝浦」の名が残る、千葉県勝浦市、和歌山県那智勝浦町、徳島県勝浦町の1市2町は全国勝浦ネットワークでつながっていてその徳島県勝浦町で元祖のビッグひな祭りが昭和63年からスタート。この成功をヒントに、千葉の勝浦でもやってみないかという話になってたくさんの雛人形を譲り受けたのがきっかけで、千葉の勝浦ビッグひな祭りが始まり、およそ16万人が訪れる人気のイベントになっています。

かつうらビッグひな祭り、約1週間の開催期間中町中のお雛様は毎朝飾られて、夕方にしまわれます。例えば遠見岬神社では石段60段の階段に赤い布を敷き、1800体のお雛様を飾っていくんですが、実は階段一つ一つに番号が振ってありまして、飾る人形の箱に書いてある番号とあわせて飾っていくんだそうです。突然雨が降り出したら、地域のボランティアの皆さんが連絡を取り合って、いそいでしまうのだそうです。さて、お話に出ていた遠見岬神社のひな人形。圧倒的な数ですごい迫力なんです が、実はこのお雛さま、毎朝飾られて、夕方にしまわれます。本当にお疲れ様です。そのご苦労についてお話いただきました。

中林さん:階段を登りながら、段を登りながらこう並べていくっていうのの、やっぱり足腰の問題ですかね?だから、そういうところに若い人の力を欲しいなあと思いますね。結構、重労働な部分があります。それからね、女性の祭りですけれども、やっぱりそういうのの準備には、結構男の方の力は重要です。やっぱりそれは勝浦市を盛り上げようとか、だからあとおもてなしの気持ちですかね。勝浦の方って私も感じるんですけどすごくおもてなし、皆さんに喜んでもらうおもてなししたいっていう気持ちがすごい強い方が多いみたいですね。やはりそういうことから始まっていったんじゃないでしょうか、このお祭りなんかもね。

明日、明後日の2日間は、新宿から臨時列車「特急かつうらひなまつり号」も運行するそうです。その2日間は御宿町の「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」とコラボして、屋根が開くオープントップバスが勝浦と御宿の間を走ります。スタンプラリーもあるそうですよ。期間中、特に週末などは周辺道路も混雑しますのでこうした公共交通機関を上手に利用されるのをおすすめします。最後に中林さんに、再開したかつうらビッグひな祭りの今後について伺いました。

中林さん:色々形は変えなきゃならないし、変わるかもしれませんけども、続けていかれるような、そういう感じですかね。それからお手伝いしてくださるボランティアの方も、無理のないように長く続けられるようなって、そういうのを皆さんと相談しながら、力を合わせながらやっていけたらなあっていう思いですね。この勝浦で飾ってくださいっていう気持ちで送っていただいてるところも大切にして、お雛様を飾って皆さんに見てもらう。それがまた送ってくださった方々も望んでいらっしゃることだと思うんです。いろいろこもっているので、まあそういうところを大切にしながら、これから先も続いていくイベントっていう んですか?そういうのに、お祭りっていうんですか?そういうのにしていけたらと思うんですよね。

毎年、本当にたくさんの雛人形が勝浦に寄贈されています。「うちの雛人形も勝浦で第2の人形人生を送らせたい!」とお考えの方は、勝浦市の観光商工課にお問い合わせしてみてください。

2023/2/23 UP!

- 「メンテナスは 月2回 !」の中西悠理がご紹介しました、御宿町で行われている「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 御宿の街中に飾られたつるし雛を楽しめる「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」

- 町内の小中学校などで「つるし雛体験講座」を開催して、幅広い世代の皆さんが制作に参加しているそうです。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- この日の収録はバレンタインデーの週だったので、チロルチョコの差し入れが!

- 愛おしそうに見つめます…。

2023/2/17 UP!

今回は房州切子(ぼうしゅうきりこ)をご紹介します。切子というと「江戸切子」をイメージする方もおられるかもしれません。そちらはガラス細工ですが、房州切子は違います。紙と木でできています。

まずは、房州切子を作ってらっしゃる中村俊一さんに、房州切子作りを引き継ぐきっかけ、そして、そもそも房州切子はどのように使うものなのかを伺いました。

中村さん:結婚して子供を育てるのに地元に帰ることにしたんですけどちょうどその時、作ってらっしゃる師匠にあたる方がご高齢ということで、もう作るのもやめようかなっていうお話があったので、すごくきれいなものが文化としてなくなってしまうのが、すごくもったいないっていうのがあったので、ぜひそれを、技術継がせてくださいっていうふうに門を叩きました。房州切子というのは房総、南の地方独特の文化で、新盆に亡くなった方を送るものとして使う切子灯篭というものでして、通常盆提灯を使うんですけど、この辺の地区はその代わりにこの房州切子を使って亡くなった方を送るっていうのは昔からあった文化です。紙と木を基本的に使って、大きさも他と比べて、持ちやすくするために、小さく作られているっていうのが特徴ですね。

地元 館山出身・中村さんのご実家は文具店で房州切子も扱っていたので、昔から馴染みがあったんだそうです。東京の美術大学を出て映像制作やWEBのお仕事をしていましたが、結婚して子どもができると「館山の海や山がある自然の中で子育てしたい!」と思いUターンを決意。当時40歳だったそうです。最初の頃はデザインの仕事も並行して行いながら、親戚のお店の手伝いなどをしていたんですが、房州切子の話を知って思い切って弟子入りしてみると、その大変さを改めて知ることになります。

中村さん:季節のものなので、自分はそのお盆の一時だけ、その期間でやるもんだなって、簡単に考えてたんですけど、色々教わっていくと、材料を一から作るところから始めるとかを知って、とても大変な作業だなっていう。後からすごく実感しましたね。木の板一枚からすごく自分でこう削って切って組み立ててって。結局完成まで、材料作るところから始めると一年かかってしまうので、なかなか、こんなに手間のかかるもの なんだなーっていうのは後々すごく実感してます。

房総切子には40ぐらいの工程があります。骨組みには大きな杉の板を削り出して割りばし位の太さにした手作りの棒を使うんですが、同じ太さだけど長さはさまざまなこのパーツをつくるのに半年はかかる。そしてその骨組みに、障子紙を、中の光がうまく見えるように切り抜いたり、切れ目を入れたりした紙の細工「切子」を張り付けていくんですが、こちらも繊細さが求められる作業。毎年200から300個分くらいを作るには、結局1年がかりになってしまうということなんです。ゼロから作り上げていく大変さを、中村さん、今も感じているそうです。

今、お一人で房州切子の伝統を守っている中村さん。3年かけてすべての行程を教えてくれた師匠・行貝實(なめがい・みのる)さんは、中村さんが初めて一人で200個の切子を作り上げた、その出来栄えを見届けて、92歳で亡くなられました。師匠のことを中村さん、こんな風にお話されています。

中村さん:ご高齢で教える体力もないっていうことで、一度断られてしまったんですけど、休みの日とかに、遊びに来なよって声かけていただいて、いろいろお手伝いしつつお邪魔してたんですけど。じゃあ正式に教えるから来なさいってことでいろいろ教えていただいたんですけど、もう本当に出し惜しみすることなく、次々全部の技術とかやり方を細かく教えていただいて、わりと短期間で習得することができて、それはすごく感謝してます。じゃあ、この年は一緒に作ろうかって言ってた矢先に倒れてしまったので、その年の年末に亡くなられてしまって、本当に全部教えて、すぐ亡くなってしまった感じですね。一通り教えていただいたんですけど房州切子の、歴史とかその色んな背景にまつわる事とかはなかなか聞けないままになってしまったので、そういうのもっと色々お話しとけば良かったなって思ってます。

房州切子は、飾りの造花以外、全て中村さんの手作業です。金と白の2色で一対ですが、最近は1色のみの発注も増えたそうです。また、最近ではインターネットや新聞などで中村さんのことを知って、直接連絡してくる他県の方からの注文も来るようになったそうですよ。唯一の継承者となった中村さん、これからについてお聞きしました。

中村さん:僕、一人しか作ってないので、他にも作りたいっていう方が手を挙げていただいて、何人も房州切子作れるようになって、もっと需要が広がればいいなと思ってます。一回しか使わないということで、すごくもったいないって言う意見もあって、イベントとかに、光のオブジェとして展示してリサイクルというか、再利用したりですとか、また切子の綺麗な技術を活かしたランプシェードですとか灯籠ですかね?やっぱ光を使ったものとして展開できればなと思って、そういう試みも色々頑張ってやってます。僕が師匠の門を叩いてからもうすぐ10年経つんですけども、伝統っていう意味だと、まだまだ10年かもしれないんですが、これからも房州切子という文化を後世に残していけるように、いろいろな努力をして頑張っていきたいと思います。

房州切子は商店などで販売されているほか、仏具屋さんからの発注も5月頃から入ってきます。南房総地域では、7月上旬から飾られて、お盆を過ぎた9月頃からは、弟さんがやられている中華料理店の「正龍」のお手伝いと掛け持ちしながらもう翌年の分に取り掛かるそうです。

忙しい想いをしながら技術を継承している中村さんが心を込めて作った伝統の房総切子が今年のお盆にも飾られることでしょう。房州切子の文化を伝え守ってくださる人、中村さんの後にも増えてくれるといいですね。そして館山市立博物館では3月21日まで、企画展「供養する人々」を開催、房州地域での供養について紹介しています。房州切子の現物や、実際に飾られているところ、販売されている様子の写真なども展示されていますので、気になる方はぜひ期間中に城山公園の中にある「館山市立博物館」に足を運んで下さい。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/hakubutukan/page100159.html

2023/1/27 UP!

今週はその成田山新勝寺の歴史と、「よ、成田屋」の掛け声でお馴染み歌舞伎役者の市川團十郎との関わりについてもご紹介していきます。

JRや京成の成田駅から徒歩で15分ほど。参道を通って門前町の風情を感じながら歩いていくと、総欅造りの立派な総門がみえてきます。

今回は成田山新勝寺・企画課の松岡照英さんに、まずはお寺の歴史からお話しいただきました。

松岡さん:

成田山は、1000年を超えているお寺ということになります。もとをただすと天慶、平安時代から成田山が開山されたというのが歴史になっております。で、もともとは当時、平将門の乱が起こりまして、その平定を願って不動明王を京都の高尾山神護寺から捧持して、この成田の地で乱の平定を願ったということです。で、その乱の平定後、不動明王がこの地にとどまるというところから、この成田山というのが始まっているというのが歴史でございます。年数だと、平成30年で1080年経っておりますから1080年ちょっとということになろうかと思います。 当時はやはりこのような 大きな伽藍は擁してなくて、もう少しちっちゃいなお堂が何個かあったと言うことだったと思います。

成田山の不動明王は「お不動様」と呼ばれてずっと親しまれていますが、この時、お不動様が、京都へ 戻っていたら、このお寺はなかったかもしれません。

そして、成田山新勝寺と切っても切れない縁で結ばれているのが歌舞伎役者の市川團十郎です。お家芸の荒事を歌舞伎に取り入れ人気を博した初代團十郎が子宝に恵まれず、新勝寺に子宝祈願をしたところ、めでたく男の子を授かりました。それから初代が不動明王をテーマにした舞台を、感謝を込めて創作して親子で共演すると、舞台は大当たり。これをきっかけに成田屋の屋号を使うようになり、成田山と市川家とのつながりは深まります。

松岡さん:

初代・二代と言うことで、成田山 との縁が繋がっていくんですが、またそこでしばらく間開けるとですね、七代目というのもちょっと縁が深くなってきます。当時享保年間だったもんですから、七代目は。奢侈禁令というのが、幕府から出されて華やかなものはダメだとか、そういったおふれが出されるんですね。そういったところでやはりあの時に歌舞伎役者である七代目は、そういった禁令に触れるということで、江戸を追放されたんです。その時に新勝寺に七代目が来まして、ちょうど一年半ぐらい新勝寺の延命院というところに住んでいらっしゃって、そこで街の方とかに歌とか俳句とか、教えながら一年半過ごしたという歴史があります。そのおりに、やはり今、境内にある額堂というところがですね。七代目がそれを寄進して建てたということです。現在、その境内のその額堂の中にですね、七代目・市川團十郎の石像と いうのもありますので、また来たおりにはご覧になっていただくと大変ありがたいかなと思います。

成田山新勝寺で行事の一つ、節分会。節分に会場の「会」と書いて「せつぶんえ」と読みます。歌舞伎役者や大相撲力士、大河ドラマの俳優など、著名人による豆まき式が毎回話題になっていますよね。

松岡さん:新勝寺の場合はですね。豆を投げるときに「鬼は外」と言わず、「福は内」のみで行っているんです。それはですね、成田山の本尊でもある不動明王がですね、やはりそのお力によって鬼をも改心させると言うようなことから「福は内」だけを言っているっていうのが、この成田山の節分会ということになろうかと思います。また、この成田山のご本尊である不動明王というのは、やはり憤怒の相をしておってですね、左手に剣を持って、右手に縄を持って、背中に火炎をしょっているということです。これは私たちの煩悩を断ち切ってくれる剣で断ち切ってで、その煩悩を火炎の炎で焼き尽くすと言うことでございます。要するに、お不動様の力によって心の安寧を得る。そんなような仏様。故に鬼をも改心させるということで あろうかと思ってます。

憤怒の相ってものすごい表情なんです。人々の煩悩と迷いを絶ち、全ての人を救ってくれるお不動様。あまりの迫力に、鬼も悪いことをやめちゃう。 心を入れ替えちゃうので、外に出さなくてもいいから、鬼は外とは言わないのだそうです。

そして今年は、節分会のあと、大事な行事があるそうです。教えていただきました。

松岡さん:

今年は、4月からですね。弘法大師のご誕生の1250年の記念大祭を行うということになっております。弘法大師空海という方はですね、成田山は真言宗智山派のお寺ですから、真言宗のこの宗祖である弘法大師をご誕生お祝いするという事の記念の期間でございます。で、弘法大師はですね、お生まれになってから1250年経ったということで、私たちも真言宗として、そのお祝いをしようということで4月28日から6月18日まで弘法大師の記念大祭ということで奉修を致します。内容としてはこれからということもあるんですが、記念行事を行ったりですとか、色々な催しものを行ないながら、また記念のお護摩札また記念のお守り等、皆さん方に授与できればいいかなというふうに今考えております。

詳しくはこれから発表になるそうですので、気になる方は新勝寺のホームページなどをご覧になってください。

2023/1/20 UP!

今週のテーマは、千葉のジビエ、です。千葉県は山間部を中心に猪や鹿などが生息していて、農作物等への被害が問題になるなか、「有害鳥獣対策」として駆除が行われているんですが、そのお肉はあまり活用されることがなかったんです。今回はコロナを機にジビエ料理開発に取り組む茂原の料理店主の挑戦をご紹介します。

房総半島の中央部、茂原市にある「竹りん」は40年以上の歴史がある老舗の日本料理店。でも、こちらのご主人 新沢敏夫さんは、今注目を集めているジビエ料理の仕掛け人でもあるんです。新沢さんに まずはジビエ料理との出会いについて伺いました。

新沢さん:株式会社竹林の新沢敏夫と申します。最近ではジビエジャポン本部を立ち上げまして、ジビエに専念しています。これ面白いきっかけで。千葉ロッテマリーンズで私どもが店をやってるんですが、そこにたまたま千葉ロッテマリーンズの瀬戸山さんという社長さんが「もっとうちの選手に元気づけてあげたいから、この千葉のイノシシを作って、猪突猛進なんだから、猪突猛進のそういうカレーでも作ってくれないか」っていうのが一つのきっかけだったんですね。もう10年ぐらい前になりますが、カレーを作りました。パッケージにつめまして、マリンスタジアムで売っておりました。結構作ったものはほぼ完売になりました。一回、それが全部パッケージがなくなってそこで終わりにいたしました。4、5年はやってたっていうふうな考えております。

カレーは人気だったんですが、猪肉が安定して供給されないなどの課題もあって、一旦プロジェクトは終了しました。その後新たにジビエの話が新沢さんに舞い込んできます。

新沢さん:警備会社のALSOKさんが、たまたま狩猟が好きな方がいらして、こちらでALSOKさんは死んだイノシシをですね、廃棄だけをしてたらしいんですね。せっかくするなら、どこの県でもやってるんだから、それを食肉にして工場作ってやったら面白いんじゃないかなって話があって、それを茂原市に(ALSOKが)相談に行った時に、茂原市とALSOKさんの方で「どっか猪を扱ってくれる店」販売をしなきゃいけないんで。作っても販売をしなきゃいけないから初めてお会いしまして。作ってるんですよ、こうですよ、なんて話があって。ALSOKさんも工場作るのは2年ぐらいかかった思いますけど。せっかくだからうちの方で猪の加工品を作りながら・・・ハムだとかソーセージとか、あとハンバーグだとか。皆さんのイノシシの被害が少しでも和らげるような、こう売っていったらいいんじゃないかなという事で。まさか本格的にやって思ってなかったんですけど。じゃあ片手間でやってみようかなんて、、感じで始めたのが、たまたまのきっかけですね。

猪や鹿といった野生動物による深刻な被害から農家さんの財産である農作物を守るのも警備の仕事、と、その駆除や処理を請け負っていたALSOKさんが、茂原市に食肉加工施設「ジビエ工房茂原」を設立。国際的な衛生管理手法である「ハサップ」に基づいた施設で、解体から食肉処理、検査、真空パック、商品発送までを一貫して行っています。そして、その徹底管理された安全で美味しいお肉を材料に料理のプロである新沢さんたちが美味しい製品にしてご家庭に届ける、素晴らしい取り組みがスタートしました。でも、最初から順風満帆とはいかなかったようです。「ジビエ工房茂原」の徹底した衛生管理と最新の設備によって、高品質の食肉が安定供給されるようになって、日本料理「竹りん」さんでも本格的にジビエ料理が提供できるようになりました。実際反響はどうだったんでしょうか。

新沢さん:(コロナ前の)12月頃まだコロナのなかったんですが、宴会に「ジビエ」を、鍋料理を入れたんですね。すき焼きっていう形でやって。でそこに注意書きで「ジビエを食べられない方は、豚とか鶏肉に変更致します」ってしたら、なんと八割からのかたが皆さん「変更してください」って話で。これじゃ売れないよねなんて話がずっとその頃はして。で、また急にコロナになってまったく売り上げもないし、毎日が暇で暇で。せっかくだから、ジビエ料理をこれを本格的に暇な時を利用して、みんなで新しいものやるぞということでECサイトを乗せるとか、あと茂原市等のコンソーシアム事業さんとやって茂原市も全面応援してくれるし、県も応援してくれますし、農水省さんの方も非常に応援してくださったので、よし、じゃあやろうってことで。本当これ、暇がなければね、まず99%ジビエをやるなんてことはなかったと思います。

この食肉加工施設で扱うジビエ肉は、すぐに処理を行なっているので、その「臭み」もほとんど感じないそうです。KOUSAKUさんがよくやる「釣り」でも釣り上げたお魚の処理によって味が違う、なんていいますよね。新沢さんは、この美味しいジビエ肉をさらに人気の商品につなげていくために、コロナ禍の期間、さまざまなレシピを考えて作っていたそうです。そしてジビエ工房から供給される高品質のジビエ肉を竹りんさんが精肉、加工して、一般家庭でも美味しくいただけるようにして販売しているのが、「ジビエジャポン」という通販サイトなんです。

https://gibier-japon.shop-pro.jp/

今回はスタジオでも試食しました。新沢さんは、これから茂原のジビエをもっと多くの方に食べてもらうためにどうしたらいいか、こんなことを考えていらっしゃるんですよ。

新沢さん:やはり一番大事なのは、小さい頃からこう食べて違和感がない。「おいしいんだよなあ、こういうんだなあ」っていうのを食べることによって、よく、東北地方とか岩手とか熊を食べたり、それが給食に乗ったりとよくテレビでやってます。ただ、まだこのジビエをやってという話が、この間も教育委員会の方と話したんですけど、まだそこまでは親御さんの関係もあるし、なかなか子供さん。という事はどうしたらいいかなあとよく考えてみると、やっぱり、小さいうちからいろんな茂原市内の飲食店なんかみんな扱ってくれて、そこで常に食べて。で家庭でも買って食べてくれるようになっていれば、今後のジビエ需要がますます皆さん増えて。それがなおかつ最終的にSDG‘sという、困ったのを食べて、それを恵みを食べてというような形に山の恵みですね。それを食べているような形になるなるんじゃないかなとおもって。そこまでちょっとジビエの普及っていうんですかね。そういうところにちょっと頑張ってみたいなあなんて思っているんですが、はい。

以前、この番組で千葉市動物公園で千葉県でとれた猪などの肉をライオンなどに与えるという話をしましたが覚えていますか?野性を取り戻すきっかけになればということで、ときどきそういう餌を与えているという話 ですが、その肉がここで処理された物なんです。新沢さんは、そのほかジビエの皮を使った革製品などの開発や、ジビエをペットフードにする計画もして、害獣として処分するだけだった鹿や猪を活用する取り組みを進めてらっしゃいます。興味がある方、まずは、茂原の竹りんさんに足を運んで召し上がってみてくださいおいしくてヘルシーなジビエ料理を食べることでSDGsにもちょっと貢献できますよ!

2023/1/13 UP!

今週のテーマは、クルマ。今日はあの憧れのスポーツカーを体験できる施設、木更津市にあるポルシェ・エクスペリエンスセンター東京をご紹介します。まずはマネージャーの佐藤麻子さんに、このセンターがなぜ木更津にオープンしたのか、そして施設の特徴を伺いました。

佐藤さん:ポルシェエクスペリエンスセンター東京 マネージャーの佐藤麻子と申します。最初に候補地としましては日本中に何箇所か候補地がございまして、その中で木更津市、千葉県を選んだ理由っていうのは、やっぱり首都圏からの交通の便がいいということと、あとは羽田空港、成田空港からの交通の便が良いということがロケーションとしてはあります。そこにプラスして千葉県さん、木更津市の方々の受け入れをして下さったということが、大きな理由になっております。東京ドーム九つ分ほどの広さがございます。外周路が2.1キロありまして、で、高低差が最大で40mほどございます。ポルシェの性能の極限を体験できるような、その外周路のなかには、六つのモジュールがあります。全部で44台ほどのポルシェをご用意しておりまして、スポーツカーの911、718のベースのタイプから、GT3というレーシングカーに近いタイプ のものまで、あとsuvのマカン、カイエン、あとフル電動スポーツカーのタイカンも揃えております。

アクアラインで首都圏からのアクセスが良くて、羽田・成田のどちらの空港もアクセスしやすい場所に土地があって、地元の方の受け入れも協力的だったから、木更津が選ばれたんですね。世界のポルシェに選ばれるってすごい!

ポルシェに乗れるだけでテンション上がりますけど、まるでサーキットのような外周のコースに加えて、ドリフト用のコースとか、地形をいかしたオフロードエリアとか、さまざまな乗車体験ができるというのは、これは貴重ですね施設内にはスポーツタイプやSUVなど、44台のポルシェがあって、さまざまな体験ができるんです。では実際にどんなプログラムが用意されているんでしょうか。

佐藤さん:通常販売しておりますプログラムが数種類ありまして、まず一つとってもベーシックなものは90分間のドライビングプログラムになりまして、こちらは免許のある方であれば、どなたでも体験していただけます。90分間、お好きなポルシェの車種を選んでいただいて、インストラクターが同乗しまして、体験をしていただけるというものがあります。えその他に同乗体験のプログラムもご用意しておりまして、デモンストレーションラップといまして、インストラクターが運転すると助手席に乗って最速で外周路を回るようなものですとか、あとオフロードを体験してみるというものもございます。同乗体験につきましては、身長が140cm以上。しっかりとシートベルトが閉められる方であれば、どなたにでも体験をしていただけます。はい、お子様でも大丈夫です。

取材スタッフはインストラクターの横に乗せてもらって走る「デモンストレーションラップ」を取材させていただいたんですが、異次元の加速を感じ、ポルシェの極限の性能を体感できたと言っておりました。そしてもう一つ、ポルシェのEV、電気自動車にも乗ることができるんです。

この施設のオープンに当たってはさまざまなご苦労があったようです。

自然豊かな場所にある素晴らしい施設ですが、開発にあたっては千葉県や木更津市と共に、環境に関する調査や環境保全もしっかりと行なってきたといいます。どんな対策をしてきたのでしょうか?

佐藤さん:千葉県と自然環境保護協定を結ばせて頂いておりまして、43ヘクタール中の17ヘクタールを使って、その体験施設として建設をしております。自然をできる限り守って、もともとの地形を保ったまま体験できる所を作っていくというコンセプトにしております。手つかずのままで天然記念物のミツガシワという植物が生えているエリアだったんですけれども、その天然記念物の植物も道路を作るところとかに生えていれば、それをきちんと保護エリアを作りまして、その保護エリアに移したうえで、建築進めていったりですとか、あとはため池を作っておりまして、その流れてくる水を きちんと自分たちで、こう貯めていけるような場所をつくったりですとか。あとはモジュールで散水するドリフトサークルの水も雨水をきちんと循環させて使えるような取り組みをしております。

ミツガシワは4-5月に小さな白い花がたくさん咲く、とても繊細で環境の変化に敏感な植物。コースを作ることで環境が破壊されないよう、「自然環境保護協定」を結んで、車を楽しみながらも、自然も守っていこうという配慮もしている。自然保護だけじゃなくて、ファンランイベント「木更津ブルーベリーラン」会場として特別にコースを開放してランナーが走れるようにしたり、木更津市の「学校給食提供に向けた有機米プロジェクト」への寄附を行ったり、地元の方ともしっかり向き合っているんです。

さらに、運転好きの大人だけでなく、お子さんや運転しない方でも楽しめるプログラムも用意されているそうなんです。

佐藤さん:夏休みですとか、週末とかにポルシェキッズテッククラスというものを開催しております。不定期なんですけれども。フル電動スポーツカーのタイカンを軸にして、ちょっと学びの要素も含みつつ、お子様にもポルシェ体験をしていただけるクラスになります。普段頑張って活動されている女性の方を応援をしておりまして女性だけしか参加できないセッションという時間を作っております。通常の90分のドライビングをやった後に、皆さんで一緒に、お食事をしたりですとか、あとチームビルディングをやったりというプログラムになります。ポルシェエクスペリエンスセンター東京は、ポルシェのオーナー様だけではなく、どなたにでもお越し頂ける施設です。木更津市のポルシェ通りに入ったところから、ポルシェのブランド体験をしていただくことができます。免許があれば、ドライビングの体験もしていただけますし、もし免許の無い方でもお食事だったりですとか、カフェで過ごしたり、シュミレーターをしてみたり、という体験もしていただけますので、ぜひ気軽に遊びに来ていただければと思います。

こちらの施設への入場は無料です。ドライビングコースを眺めながら食事できるレストランもありますし、限りなくリアルに近いドライビングシミュレーターもあります。そしてここはポルシェのさまざまな魅力を体験してもらう施設なので、車の販売をしていないんです。ですから車のお値段はどこにも書いてありません。この施設に続く道は、木更津市からネーミングライツを取得して、「ポルシェ通り」と名付けられ、看板も立っています。「高級スポーツカーにはなかなか手が出ない」と思っている方も、一度ここで、ポルシェのポテンシャル、感じてみませんか?

2023/1/6 UP!

新年、スタートして、早速書初めした、なんて方もいらっしゃるでしょうか。

今週は、「書道」をテーマに千葉県立袖ヶ浦高等学校書道部をご紹介します。これまでに全国規模の公募展で,高円宮賞や文部科学大臣賞をはじめ17名が最高賞(第1位)を受賞するなど,数々の受賞歴がある学校です。地元のイベントでは書道パフォーマンスを披露、地域の方からも愛されている袖ケ浦高校書道部。

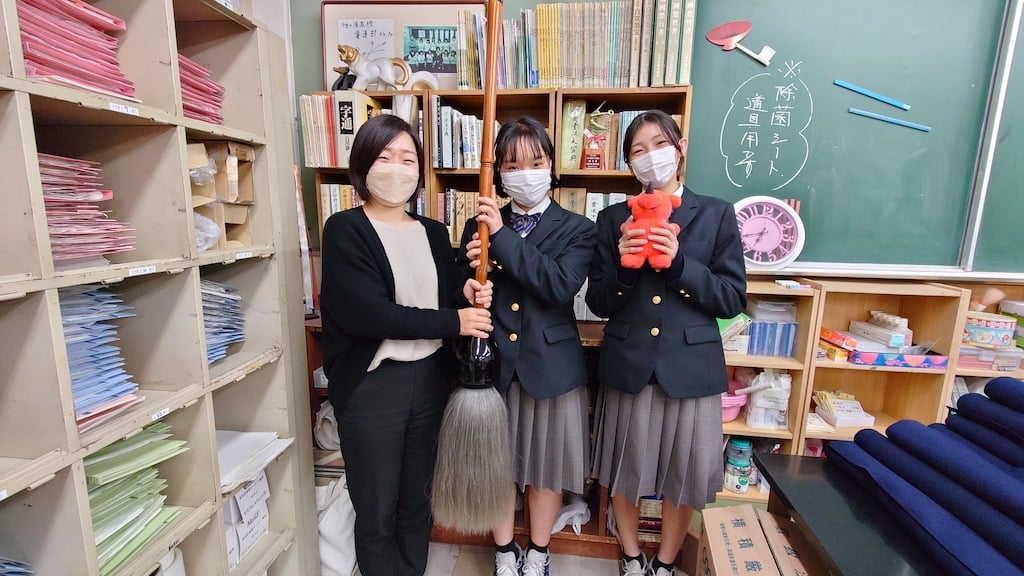

まずは現在顧問を務めている亀田祐身先生にお話を伺いました。

亀田先生:千葉県立袖ヶ浦高等学校の芸術科の中の書道を担当しております。そして、部活動でも書道を担当しております。わたくしは書道専門の教員です。実はわたくしも袖ヶ浦高校の書道部でした。ですからOGです。そのときに、教えていただいたのが、金木正志先生という先生で、その先生の影響を受けまして、教員となり、ご縁があって、袖ヶ浦高校に着任したと言うことですね。自分でも不思議です。ただ、高校の時はあの一本の筆でいろんな線が出せるのが、とにかくあの楽しくて、あのいつの間にかのめり込んでました。それから集中力が身につき、今ではそれがいい思い出となっています。で、また。 それを後世に伝えたいという思いで、今教壇に立っております。

恩師である金木先生の影響で高校時代から書道に熱中、のちに書道の教員になって部活動も指導していらっしゃいます。その金木先生の教えが、袖書魂(袖ヶ浦高校書道部魂)というもので、「精一杯の努力で持てる力を発揮し、出来が悪かったら顧問の責任。しかし、もっと頑張れば良かったと後悔したら本人の責任。」この教えを胸に指導にあたっているそうです。

今回は二人の部員さんにもお話をきいています。まずは副部長の山口るなさんは部活中、どんな感じで書を書いているのかお話しいただきました。

山口さん:実際の部活は2時間を週に5日間程度やっていて、主に作品書きをしています。中には乗り気じゃないときもあるんですが、その時は人によりますけどイヤホンをして、音楽を聞きながら書くこともあるので、音楽の力の偉大さも知ることが出来てます。私も音楽を聴きながら書くこともあり、音楽を聴くことによって、自分の世界に入り込んで集中して書くことができるので、いい作品ができます。

山口さんは、中学生の時に新聞に掲載されていた袖ヶ浦高校の書道部の作品を見て、この高校に入りたい!と思ったそうです。 続いては部長の五十嵐茉穂さん。ちいさいころから書道教室に通い、そこで知った袖ヶ浦高校書道部に憧れを持って入学したそうです。五十嵐さんの書に対する思いとは?

五十嵐さん:書道部部長の2年五十嵐茉穂です。書道部に入ってみて、毎日の練習で大変だったんですけれども、先輩方が遅くまで練習して日々成長しているのを肌で感じて、私も成長して先輩に追いつきたいなと思って毎日練習しました。 何回か書いていくうちに、古典の特徴とか、いろいろな筆の使い方とかを学べたので、とても楽しかったです。古典を書いた作者の方々の気持ちが実際に載っているのが、本の裏とかにあって自分たちで見て、こういう気持ちで書いたんだなあっていうのを学んで。じゃあ、ここはこういう「嬉しい気持ち」とか「楽しい気持ち」とか「悲しい気持ち」などを学んで。それを実際に書くっていうのが難しいんですけれども、実際にできたなっていう達成感を得られるのがとても楽しいです。

書道部というと、最近では数人で書く書道パフォーマンスが注目されています。袖ヶ浦高校も、個々の活動とは別に部員全員で行うパフォーマンスでメディアに取り上げられたりしているのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。ところであのデザイン、どうやって作っているのでしょうか?お二人にお聞きしました。

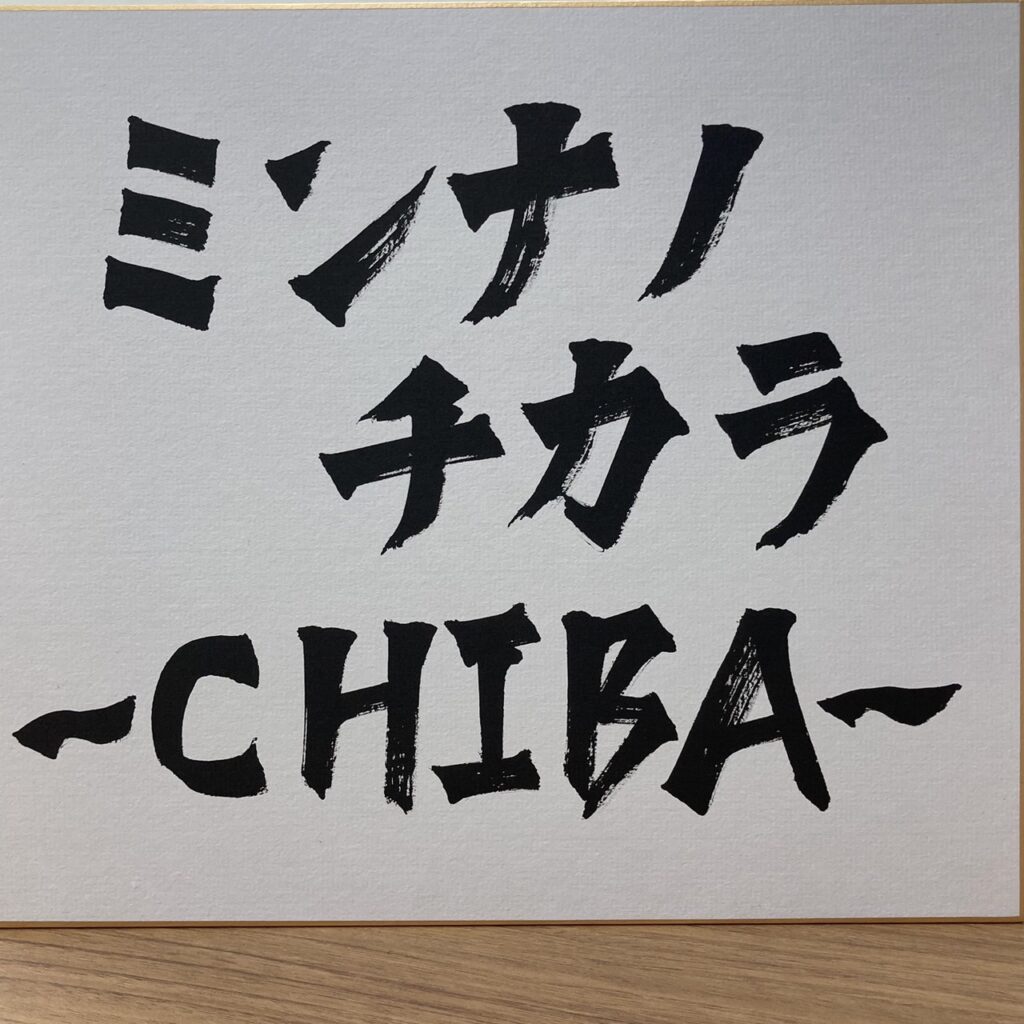

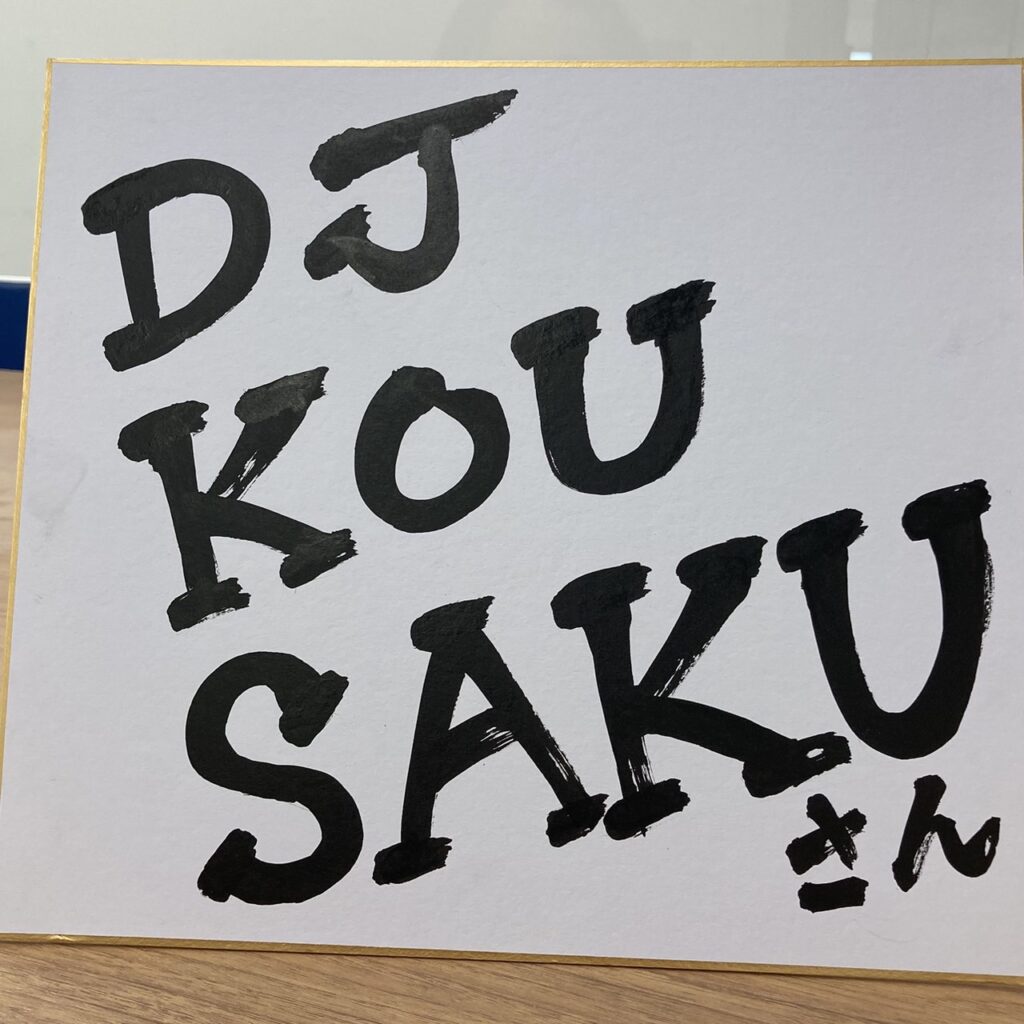

五十嵐さん&山口さん:部員全員で書き上げるという書道パフォーマンスもやらせていただいてます。 使う紙は3m×5mの、大きな紙を使って書いています。大小さまざまな文字を書いたり、絵を描いたりして一枚の大きな作品に仕上げています。そのときは黒一色ではなく、色も入れてカラフルな一枚に仕上げています。 書道部にはパフォーマンス部長という役割もあって、そのパフォーマンス部長を中心にみんなで意見を出し合ってパフォーマンスで書く文章の内容や構成を考えて模造紙などに練習をたくさんして、本番は和紙に書いてます。

昨年秋には木更津駅で鉄道開業150周年を記念してパフォーマンスをさせていただきました。その時には前に進むという意味の前進という文字を書かせていただきました。パフォーマンスを見てくださったお客さんが。 曲にあわせて一緒に手拍子をしてくださったり。 書いている私たちもとても嬉しい気持ちになりました。

文字を美しく書き上げるだけでなく、タイミング、体の動かしかたなど、見せることに重点をおいて作り上げていく「書道パフォーマンス」。今では、地元ショッピングモールや千葉ロッテマリーンズの試合など、いろいろなイベントで披露され、たくさんの方を元気にしています。

そして、現在、袖ケ浦高校書道部は部員8人が全員女性ということで、「男子生徒ももちろん入部OKですので、これから受験を考えている中学三年生のみなさん、ぜひ袖ヶ浦高校で一緒に書道をやりましょう!」というメッセージもいただきました。文字をひとつの芸術作品として完成させていく書道。その書に対する思い、つないでいって欲しいですね。

スタジオでは、書道部員による番組への書も披露されました。

ありがとうございます。