2023/3/31 UP!

今日は、千葉県庁職員に行った「ぜひ他県の人に食べてほしい!」と思う千葉県の道の駅スイーツ アンケート、第1位に輝いた、道の駅とみうら枇杷倶楽部『びわパフェ』をご紹介します。

推薦理由としては「南房総の特産で、皇室にも献上もされているビワを生かしたスイーツです。」「ソフトクリームはどこの道の駅にもあるが、パフェだとデザート感やカフェ感があって楽しい」疲れた体に染み渡る爽やかな枇杷の風味と、ソフトクリームの優しい甘さを皆様にも味わっていただきたいです。」など、聴いているだけで食べたくなるようなコメントが並んでいます。

今回はレストランとカフェ担当の粟田由美さんに、まずは、第1位に選ばれた「びわパフェ」のおいしさの理由、その魅力について教えていただきました。

粟田さん:道の駅とみうら枇杷倶楽部レストランとカフェを担当しております。粟田と申します。よろしくお願いいたします。生まれも育ちも冨浦です。枇杷パフエは枇杷クラブの枇杷を使った商品が一つのカップの中にすべて入っております。 枇杷ジャム、枇杷シャーベット、枇杷ソフト、そして枇杷のシロップ漬け。あの一つのお皿の、あの器の中で一度ではなく、何度でも美味しさを味わっていただける。そして、あのあまりしつこくなくて、え、こんなに?と思われるかもしれないんですがぺろりと食べていただけるようなデザートです。また、寒い冬でも外のお花を見ながらゆったりとした気分で召し上がっていただけるというのが。 一番の理由かなと思います。あのソフトクリームだけじゃなくて、周りのこの風景もたぶん、プラスされてるのではないかなと思います。

以前から枇杷のパフェはあったそうなんですが、今年の1月にリニューアルしました。そのポイントは一番上に枇杷のシロップづけがたっぷり載っていることなんですって。贅沢ですね。食べ応えもしっかりとありそうなボリュームです。

このパフェ実は1500円という価格でちょっとお高いかな?と思うかもしれませんが、そんなことはないです。実は枇杷を育てるのには、こんなご苦労があるんです。

粟田さん:今の時期はちょうど枇杷に袋をかける時期なんですが、その前に枇杷っていうのは白い本当に可愛い花がたくさん咲きます。で、とてもいい香りがするんですけど、農家さんがその身を一つずつ一つずつ取っていって、最後に二つぐらい残して、さらに一つにして。 袋をかけてその一つを大きな枇杷に育ててます。一本の樹からそんなにたくさんは取れないので、本当に貴重な商品です。ですから、一つの枇杷がお客様も見てびっくりするぐらいのおっきな枇杷です。 枇杷はあのよく見るとあの産毛があるんですよ。その産毛が非常に大事で。 あの握ったら産毛が全部がとれちゃうと、その枇杷は、例えば千円の価値があったとすると0円になってしまうんです。枇杷を扱う時は非常に気を遣ってます。ちょっと当たっただけですぐ黒くなってしまうんです。デリケートですね。

触っただけで産毛が取れちゃうと、価値が落ちるということは一体どこもてばいいのでしょう?

お話によると、上のヘタの部分と先端を親指と人差し指でつまむようにして持つのだそうです。 神経使いますよね。また、収穫の後も、丁寧に扱わないと傷んでしまう。農家さんは収穫の時期は、本当に気を張ってらっしゃるそうです。枇杷の実を使ったシロップづけや加工品も、デリケートな枇杷を大切に丁寧に作られています。 例えば枇杷のソフトクリーム。ソフトクリーム単品でも販売されているんですが、こんな風に作られているんです。

粟田さん:あの枇杷ソフトに関しましては、毎日手作りしております。枇杷の実をジュースにしてピューレを入れてと言って、毎日2時間ぐらいかかるんですけど、200個ぐらいしかできないんですよ。それを毎日工場で作ってお客様に提供してて。毎日機械を洗って毎日新しいものを入れてっていうようなソフトクリームなんですが、完売してる日もあって、お客様ちょっとがっかりしたりするんですが、なるべくあのカフェに来てくださるお客様にはそういうことがないように提供できるように、私たちがんばってます。

実は、ソフトクリームやピューレの他に、びわゼリー、枇杷のカレーや石鹸、お線香といった加工品もあるんです。道の駅とみうら枇杷倶楽部に行くと、いろんな製品があるので驚かされます。

令和元年の台風では、この地区の枇杷は大変な被害を受けていて、まだ完全に復活はしていないそうです。そしてコロナ禍もあり、お客さんは一時途絶えてしまったそうですが、今はどうなっているのでしょうか?粟田さんに教えてもらいました。

粟田さん:だいぶお客様も増えてまして、今丁度お花の時期なんです。昔は海の町って言われてたんですけど、今お花がすごく人気で、お花を見に来られるお客様が多くて、バスもひところコロナの時は全くなかったんですが今本当にだいぶお客様が増えて、その帰りに皆さん枇杷クラブに立ち寄っていただいて、お土産を買っていただいたり、周りのお花を散策して頂いたりしてるような状態ですね。

本当に嬉しい限りです。枇杷を知らない方も結構いらっしゃるんです。枇杷ってどんな味?って聞かれると一番困るんですが、本当に召し上がって頂けるのが一番なんですが、そのお部屋のシーズンに来て頂けるのが一番いいんですが、枇杷のシーズンになると、あの入り口のテイクアウトでは生の枇杷を半分にしたものをソフトクリームの脇につけて召し上がっていただける時期が短いんですが、あります。 そんなこともやっておりますので、切らすことなく、いつでも皆様が来て食べていただけるように頑張っていきたいと思います。

道の駅に来て、初めて食べたというお客さんもいるようで、道の駅としてはもっと富浦の特別な枇杷を知ってもらいたいと、さらに新しいメニューや加工品などの開発を進めていきたいと考えていらっしゃるそうです。例年、富浦の枇杷はハウスのものが5月、路地モノが6月に収穫されます。この時期だけのものですから、台風被害から力強く立ち直ろうとしている富浦にぜひ遊びにきてくださいね。そして、道の駅の中のカフェですが、今の時期は窓から見えるところに本当に多くのお花が咲いています。とみうら枇杷倶楽部のこだわりが詰まった、千葉県庁職員おすすめの道の駅スイーツNo1の枇杷パフェをゆっくりと味わいながら、春を満喫してみてはいかがでしょうか?

2023/3/24 UP!

今回は、世界中から「その技」と教えを求めて集まる人が後を絶たない、 野田市の道場をご紹介します。実は世界最強の忍者がそこにいるんです。道場の名前は武神館。武道の神様の館と書きます。船橋から柏を経由して埼玉県の大宮までを結ぶ東武アーバンパークラインの 愛宕駅からほど近いところにある道場に現在も世界中から人が集まって武術、忍術、護身術の練習をしています。なぜここに多くの人がひきつけられるのか。探っていきます。

道場の中には50畳の畳が敷いてあり 武神館を創設した初見良昭さんの教えを仰ぎに、時にはいちどに300名もの人が集まります。初見さんは野田市出身の91歳。戸隠流忍術の34代目継承者でもあり、この道場で戸隠流忍術を軸に、さまざまな古武術を取り入れた初見流忍術を指導しています。世界で最も有名な忍者として海外では知られていて、その実力を讃え、ドイツ国立歴史文化連盟”ナイト(騎士)”の称号、英国王立医学協会生涯名誉会員、国際警察インターポール会員でもあるという、ものすごい方なんです!

現在は、「武神館九流派八法秘剣宗家」であり、「日本伝統武道における達人」と言われています。20代に在日米軍基地での柔道の指導などで活躍、さらに、活動の場を世界に広げ、アメリカのFBI(連邦捜査局)から招かれ、護身術を指導した経験もお持ちです。世界の警察や軍隊などから招かれて指導をされています。

今回は、初見さんの弟子で大師範のアメリカ人、ポール・マーシーさんにお話を 伺っています。まずはこの道場は何を教えているのか、お話しいただきました。

ポールさん:こんにちは、ポール・マーシーです。 武神館の大師範です。体術を通じて友達になったり、お互いに楽しく切磋琢磨しているところです。武術をやってますね。日本人が考えている武術も、あくまでもこう近代的になってくる柔道空手とか、もともとね、そんなんは無かったんですよね。あの戦争で生き残るための動きとか別にね。じゃあ僕は剣道だけやりますとか。 僕は空手だけやりますとかね。それもぼくもずっとやってましたね。空手とか合気道とかね。やってましたけど、僕も思いましたね。なんで分けてやんなきゃいけないんですか?その場、その場、使えるものを使って戦うのは普通じゃないですかね。おかしいじゃないですかね。こうやって分けたりしてさ。 あくまでも、それも人間の本来の生きる姿と違うんじゃないですかね?

例えば、刃物を振り回しながら襲ってくる相手にどう立ち向かうか、自分や仲間を どう守るか、どう倒すかなどの実戦的な実演や指導を熱心にされています。路上や 戦場で生きのこるための術を教えていますが、全く同じ動きをしなさいと指導するのではなく、自分の力量、体格などに合った動きで対応していくのが大事と教えています。基本はありますが、そこから先はその人次第だというのです。 先ほどのポールさんに、師匠である初見さんは一体どういう方なのか? 印象を聞いてみました。

ポールさん:まどういう方ですかね。あの煙みたいな人ですよね。 つかまえどころがないんですよね。これだと思ったらこれじゃないんですよね。まあリアル忍者だと思います。もう自分の目の前に煙しかないです。煙は捕まえないです。まあ、同じように先生にも捕まえないんですよね。かなかなわない。初めて初見先生会った時はね、本当にすごかった。先生の技動きは まったく理解できませんでした。でも、アメリカであの道場で2年間頑張ってやってたんですけど、武神館の基本はできたと思ってたんですけどね。初見先生、動く動きは全然理解できなかった。やっぱこういう型とか形から離れてる。 どっからアプローチしてもわかんないような動きしてて、でもすごかった。マジックを見てるような感じなんですよね。力は使ったり使わなかったり。でもそれよりも先生はね、僕は教えてないっていつも言ってます。言ってましたね。

初見さんが道場に現れると、道場は鎮まり、集まった人たちはその動きを絶対見逃さないように、話を聞き逃さないようにと意識を集中します。そんな初見さん、もともとは映画監督を目指して大学の演劇科に在籍しながら、柔道や古武道の稽古も続けていた時に出会った武道家に師事、修行の後、1970年代に九流派を統合し千葉県野田市に武神館を起こしました。その後、アメリカを皮切りに世界各国で体術を指導し始め、91歳の現在までに、先ほどご紹介したようにFBIへの指導などの功績にアメリカ大統領から感謝状をもらったり、世界各国の要人からの感謝状・表彰状などがいっぱい届いているんです。武神館の教え、そして初見さんからの直接の教えを仰ぐため、 愛宕の駅の近くには、世界各国から入門希望の方々、そして門下生が集まってきています町のみなさんももう慣れてきて、今では楽しく交流もされているそうです。

初見さんのどんなところが人を引き付けるのか、大師範のポールさんはこのように話してくださいました。

ポールさん:外国人はね、その大切さがすぐ理解できたんじゃないですかね。なぜかというと、日本って平和なんですよね。あんまりね、こう暴力的なことが起こらないですよね。でも海外だと、もうこれ毎日バイオレンス。 起こってる。技じゃない。 それ以上のもちろん技もある。それ超越するところも教えてたんでしょうね。だから外国人は自分の国で帰って自分が安全に暮らせるように武神館を勉強しにくるんですよね。自分で守るしかないんですよね。武術だとどうするんですか?あの銃で撃たれた時ね。でも、初見先生もそういうあの治療も詳しい人でしたね。だからそういうのもヒントを与えるしね。あと。 まあ、武術だとすぐ戦おうとかね、思うんですよね。戦わない事忘れちゃうんだね。武術やってるとね。先生はその戦う。戦わない。 そういうのを両方教えてたんですよね。

ポールさんは現在、横浜の武神館道場の館長をまかされているそうですが、そんな大師範の彼でも、初見さんの言葉に気づかされることがたくさんあると言います。テクニックではなくてメンタルな部分。それが響くんだそうです。

ポールさんはこんな話を最後にしてくださいました。これは世界平和の鍵になるお話しです。

ポールさん:コロナの時は今でもみんなオンラインオンラインやってくださいって言われるんですけどもやりたくないんですよね。やっぱりマンツーマンが大切なんですよね。なんかビデオでは伝わらないものがあるんですよね。本でも伝わらないものがあるんですよね。やっぱりマンツーマンでその、その人の同じ部屋にいるだけで何かが変わるんですよね。教えてること以外にそばに居るだけで何かが伝わっていくんですよね。言葉の間、静かさが大切なんですよね。だから今でもね、ここに来てる人たちロシア人もいるしね。 ウクライナ人もいるし、だけどやっぱマンツーマンで来て、それを忘れてみんな仲良くできるようなスペースなんですよ、ここ。先生の教えはどんだけね、世界に影響があったかはたぶん計算し切れないんでしょうね。だからマンツーマンそれ、その場に居ないと分かりません。しかもみんな300人いてもね、みんなは 大切な教えもらってるんですよね。

忍術を習いたい、実戦的に自分を守るすべをマスターしたいという方門下生になることができます。見学は申し込めばできますので、まずはそこから行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

ポールさんが担当している横浜の道場 https://bujinkanyokohama.com/

2023/3/17 UP!

すっかり春めいてきましたが、この時期は春を感じさせる美味しいものがたくさん出てきますよね。今回は、そんな季節を感じさせる「桜味のバウムクーヘン」をはじめ千葉県産の素材をふんだんに使ったお菓子づくりをされている 匝瑳市飯倉にある「お菓子のたいよう」をご紹介します。

「お菓子のたいよう」は匝瑳市にある昭和26年創業、70年の歴史がある老舗和洋菓子店で、匝瑳市の本店のほか、東金、山武、旭など全部で5店舗展開しています。お菓子づくりのこだわりなど、いろいろとお話を伺っています。

まずは、社長の片岡正裕さんに「お菓子のたいよう」の成り立ちについて伺いました。

片岡さん:一番初めは私の祖父がですね。もともと田んぼをやってまして、そちらで作った米をですね、まあ今で言う米粉っていうふうなものにして、それを使ったクッキーとか焼き菓子なんかをお客様のオリジナルで作り始めたっていうのがとっかかりの始まりです。やっぱりどうしてもやってるラインの中で久助ですとかはねだしが出てしまって、そちらを廃棄するのもどうなのかなと思ったので父がですね近隣の方に配り始めて、それが結構あの好評だったものですから、これだったら小売、要はお店でもやっていけるんじゃないかなということで、今から32年前、父と母がですね(本店)「たいよう本店」というお店を構えたのが始まりになります。今、五店舗展開してまして。 その他にやっぱりあの千葉県内外でもですね、あの私どものお菓子を食べていただきたいという思いからですね。通販なんかも力を入れてやっております。

お米作りの傍で、加工もやられていたというのが始まり。コメントの中の久助とかハネだしというのは、クッキーや焼き菓子を作るときに割れてしまったり、形が良くなくて商品としては出せないもののことなんだけど、味は一緒だからね。ご近所さんは喜んだんじゃないでしょうか?その好評ぶりに、それまで、他の会社などに頼まれて商売として作っていたものを、自分たちのお店オリジナルとして売り出すようになったんだそうです。もともと自分たちで作ったお米からお菓子を作り始めているので、今でもお菓子の原料についてはこだわりがあるようです。

片岡さん:地元で育った企業なので、地元をやっぱり発信して行きたいということもあってですね、地場の原材料を使わせていただいてるんですけれども、特にやっぱり落花生ですとか米粉ですとか、まあ私もバウムクーヘンなんかは100%米粉やってますので、やっぱり多古のですね、コシヒカリなんかを使った米粉のバムクーヘンですとかっていう形で、できるだけ地元のものを使っていきたいなという思いがあります。まあ、地元のものをとうしてですね。いろいろ千葉県でこういうものをやってますよっていうことがアピールできればなというふうに思っております。私も、小さい頃から地場産の お米を食べたりですとか、あの落花生を食べたりしてるんですけど、やっぱり本当に美味しいので、それをやっぱりですね。できるだけ多くの人に知っていただきたいなという思いが強くあります。そのやっぱり、実際、販売した後にですね、お客様にあれ美味しかったよって言ってもらえるのが、やっぱり自分たちの励みにもなりますし、次回にじゃあもっと もっとこういうものを作って、お客さんに喜んでもらおうっていうやりがいにもつながるので、あのまあ、結構大変っていうふうには思ったことはないです。

お菓子のたいようは、さまざまな企業からのオファーを受けて作るOEM いわゆる相手先ブランドでのお菓子の製作もされています、あることがきっかけで、「コラボ商品」を次々と出すようになっていきます。

片岡さん:私が20年近く前にですね、都内のある講演会に行った時に、まあ経営塾みたいなものですね。そこで酒屋さんのご子息さんとお会いすることができまして、そちらで話している中で「酒屋さんってお酒飲めない人は買いに来ないんだよね。他に、なにかお菓子みたいに誰でもが来られるような、そういうもの作りたいな」っていう話の中から、じゃあなんかお酒を使った商品をやってみましょうか?お酒ケーキっていうのをあのご提案させていただきました。で、やっぱりあの酒屋さんがですね。まあ初めは取り扱いは1社だったんですけども、やっぱりお酒さん同士の繋がりがあってですね。そこでこういうのやったからどうだいっていうのがご紹介もいただきまして。 まあ、おかげさまでまあ最高時には70社ぐらいの蔵元様とお付き合いするようになりまして。やっぱり皆さんあのオリジナルの商品、自分とこのオリジナルの商品っていう ことで喜んでいただいております。

焼き菓子やケーキだけでなく、お団子も実は大人気。お店の中で焼いているお団子、なんと1本65円!嬉しい値段ですね。もちろん主な原料は千葉県産です。お饅頭もありますし、幅広い年齢層に受け入れられています。そして、毎週、何かしら新しいおかしが登場しています。片岡社長の妹さんで、本店の店長の 坂本久美さんにその新しいメニューなどに ついてお話伺いました。

坂本さん:父と母が始めた会社なので、お客様はかなり昔からいらっしゃるお客様が多いのと、あとはコロナもあったので、催事ができないため、週末に兄とお客様に喜んでもらえる商品を考えようっていうことで毎回企画しています。3月はですね。まずひな祭りが始まって、桜餅、次が、高校の卒業式、その時に紅白まんじゅうやあとは感謝状ケーキも作ってます。賞状ケーキですね。で、次にホワイトデーが来まして。その後お彼岸フェアに入ります。 小学校幼稚園生の卒業式。その後、入学式とどんどんどんどん続きまして、毎日来てもいろんな商品が日日代わる代わる店頭に並びますので、楽しんでいただけるかと思います。

片岡さん: 皆さんあっての私どもの会社だと思っているので、これから先もですね。もっと、もっと。 皆様に愛されるように、いろんな商品に思いを込めて、あのお客様に喜んでいただける商品作りをして行きたいなと思っております。

坂本さんがご紹介してくださったほかにも、今だけでも「道明寺」や「さくら最中」、 「さくら どら焼き」「さくらマドレーヌ」「さくらロールケーキ」、そして8年ぶりに復活した「桜の樹ブレヴァン」などなど、春を目一杯感じられるメニューが続々登場しています。

社長は洋菓子の勉強をされてきたということで、ケーキや焼き菓子の提案が多い ようですが、むかしながらのお団子お饅頭も大変人気で、そちらでも新しいメニューを次々と出しています。新メニュー開発は全然苦にならないそうです。

地元の皆さんに喜んでもらいたい、期待を裏切らず、美味しいものを提供し続けたいという思いが強いからなんですね。毎日更新しているというおかしのたいようのインスタグラムで情報がチェックできます。ぜひ覗いてみてくださいね。

2023/3/10 UP!

今週はWorld Baseball Classics2023開催中ということで、テーマは「野球」。今回は、千葉県北部、成田空港にほど近い富里市を本拠地とする硬式野球の社会人クラブチーム「ハナマウイ硬式野球部」をご紹介します。

千葉県富里市にある球場を拠点にしているハナマウイ硬式野球部。男子、女子それぞれのチームがあります。2017年に女子チームが先に発足。男子チームは2019年に設立された、新しいチームです。すぐに都市対抗野球 出場を果たしたという、、どんなチームなんでしょうか?

今回はハナマウイ硬式野球部の男子の監督をされている本西厚博さんに、まずはチーム設立の頃について伺いました。

本西さん:株式会社ハナマウイ硬式野球部の男子野球部監督の本西厚博です。同様に女子野球部のヘッドコーチをやっております。最初のスタートが、女子野球部で。森社長が仕事をしながら、野球もやらせてあげたいということで、女子野球の受け皿じゃないですけども、そういう形で立ち上げたチームです。やっぱり選手はそんなに集まらなかったらしいんですけども、創部2年目で女子クラブ選手権優勝、全日本選手権優勝と二冠を達成したらしいです。男子を立ち上げた時にですね。市役所の五十嵐市長にですね。挨拶に行きましたところ大歓迎ということだったんですけど、まず一年目が、準加盟ということで参加を認めていただいたっていうのがスタートですね。最初のスタートはですね、11人からですね。9月ぐらいに2020年から参加できるということで、そこから17名集めましたね。そうですね、キャッチャーが一人しかいなかったんで、 キャッチャーが怪我したらどうしようっていうのはものすごくありましたね。

最初に社長である森賢司さんが、施設で働く若手の女性社員を採用するために2017年に女子チームを設立したのが創部のきっかけで、なんと女子は創部2年目でクラブ選手権と全日本選手権の二冠を達成。そして2019年に男子チームが創部されます。さっそく 千葉県野球連盟に加盟申請を出したところ、いろんな方の尽力もあり、すぐに準加盟が許されます。承認まで数年かかると思っていたので、そこから慌ててチーム編成に必要な人数をかき集めたということなんですね。みなさんご存じの日本アマチュア野球の最高峰「都市対抗野球大会」に出場するためには、主に県単位の地区大会を勝ち抜いて地方大会に出場。ここも勝ち抜く必要があるんですが、ハナマウイ野球部は2020年の都市対抗野球で素晴らしい 成績を残したんですね。

本西さん:都市対抗で南関東の第三代表を勝ち取りまして、喜びよりもやっちまったなという感じですよね。うん、それぐらいびっくりしましたね。1年目は、とりあえず選手の技量、性格を把握して2年目、3年目で勝負しようかなって思ってたところが偉いことやってしまったなという気持ちの方が先でしたね。選手は純粋にやった!みたいな感じだったと思うんですけど、できすぎどころじゃないですよね。だから多分、全国の皆さんがハナマウイって何って思ったと思います。最初はですね、企業さんにオープン戦を依頼しても「何?」みたいな感じで、もうずっと断られ続けて。もう都市対抗出たということで、次の年は本当に企業さんから逆にやりましょうかっていうお誘いを受けたりとかして、やはり都市対抗野球ってすごいなと思いましたね。

富里市に本拠地をおく、「ハナマウイ野球部」。デイサービスで働く社員の方のお仕事は、送迎や、調理、入浴支援などさまざま。それをこなしたうえで、 練習の日には江東区から会社のバスに乗って、富里の練習場に移動、練習をしているそうです。お仕事と野球、両方やるのは、大変なことだと思いますが、どんな風に両立しているんでしょうか。

本西さん:全員は40名近くいます。その中の2/3ぐらいですかね・・それが社員ですね。日曜日だけが全員野球ができる日。で通常平日は、曜日によってバッテリーだけ、残った次が野手だけ。だから選手としては、週二回の練習になりますね。ハナマウイの場合は「会社1」の「野球2」という感じで、しっかり仕事ができなければ、野球はやめてもらうよという感じのベースとっているんで。だからそこ(野球)しかしなければ野球はやらせないし、会社も辞めていただく、というそういう感じですよね。だから選手には「仕事でとっていただいて、野球までやらせて頂いた」という、その感謝の気持ちを常に気持ちを持ってやってくれっていうふうに伝えています。そうですね、ほとんど男子にすれば送迎が主ですけども、女子の方が、食事とかの面とかね、大変だと思いますけども、今のところよく頑張ってるなと思います。

クラブチームだから社員じゃない選手もいますが、ハナマウイの社員は、しっかりと仕事して、その上での野球活動。練習も週2回と決して多くない中で、強さを発揮できるというのは選手個人の努力もすごいと思います。八街市に室内練習場ができるなど、環境もどんどん整っていますので、ますますパワーアップしていきそうですね。最後に本西監督から皆さんにメッセージをいただきました。

本西さん:せっかく富里で、練習も試合もやってますんでね、温かくなれば球場に足を運んで頑張ってる選手達の姿を見てね、皆さんもその元気と勇気をもらって帰れればいいなと思いますんで、ぜひ一度球場に足を運んでいただければなと思います。3月12日から千葉県のクラブチームだけの順位決めが長生の森とゼットエーであります。ぜひ来てほしいですね。全部無料です。はい、すぐ見れます。体験してもらっても構いませんけど、ティーバッティングとか投げますんで。(笑) 今年は3年ぶりのですね都市対抗を目指して必ず勝ち取りますんで、応援してくださる皆さんが、東京ドームで応援できるように頑張りますので、球場にも足を運んでいただいて、応援してください。よろしくお願いします。

ハナマウイボールパークは富里市十倉。スケジュールなど詳しくはハナマウイのウェブサイトでご確認ください。番組ブログにリンクを貼っておきます。

2023/3/8 UP!

- 「とんでもない 隠し玉を持っている!?」中西悠理がご紹介しました、「京葉銀行野球部」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.keiyobank.co.jp/aboutus/sports_club/baseball/

- 天皇賜杯大会優勝が7回。国体優勝が6回、東日本軟式野球選手権優勝が7回。超強豪野球部です。

- 仕事をしながら練習に励み、地域スポーツの振興にも取り組む、地域密着の模範的なチームです。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 見逃し三振よりも空振り三振!のスピリットで生きたいです。

2023/3/3 UP!

今回は、南房総市千倉町の川口区から大川区の国道沿いの堤防に、たくさんの作品が描かれていて話題の「ちくらアートな海の散歩道」について、ご紹介します。

道の駅・ちくら潮風王国があるあたりで車を走らせると、堤防に描かれた、くじらやワニなどのさまざまな生き物、朝日や海辺の風景など、個性豊かな壁画が次々と目に飛び込んできます。去年夏に完成した「ちくらアートな海の散歩道」はそれぞれ500メートルほどの「千田・平磯エリア」「くじら場壁画ROAD」「大川エリア」の3つのエリアからなる合計およそ1.5キロにわたるプロジェクト。

今回は、この「ちくら海の壁画再整美プロジェクト」実行委員会で、制作のプロデューサーを務める、千倉生まれ、今も南房総市にお住いのイラストレーターで絵本作家の山口マオさんにお話をお聴きしました。マオさんといえばお顔が印象的な「マオ猫」で知られていますよね。道の駅ちくら潮風王国の中にある、ご本人のギャラリーショップ「海猫堂」で、まずはこのプロジェクト誕生のいきさつを伺いました。

山口さん:僕はイラストレーター、絵本作家として活動しておりまして、約30年前にですね、地元の子供たちが描いた絵をペンキ屋さんが描いたり、子供たちが実際に描いた壁画がこのエリアにちょうどあったんですけれども、それが30年の間に風化して、かなりボロボロになっていたものですから、それを再生しようという、新たに壁画ロードを作ろうという企画が、南房総市市役所の企画で立ち上がったんですけれども、それをするにあたって観光にいらしたお客さんたちが喜んでもらえるような、またはこの壁画を目指して見に来てもらえるようなクオリティの高いものを作りたいということで、専門の美術をやっている人たちに書いてもらいたいなということで、僕の方に何かうまく まとめてもらえないだろうかというような話になったんですね。

もともとあった壁画は、平成の初めころに整備されたもので、魚や海の生き物、海女さんなどが地元の小学生などによって描かれていたんですが、30年以上が経過、だいぶ傷んでいました。今回は、山口さんが声をかけて多くの画家、イラストレーターが参加してそれぞれの作品を作っていったんですが、中には、こんな方も参加していらっしゃるんですよ。

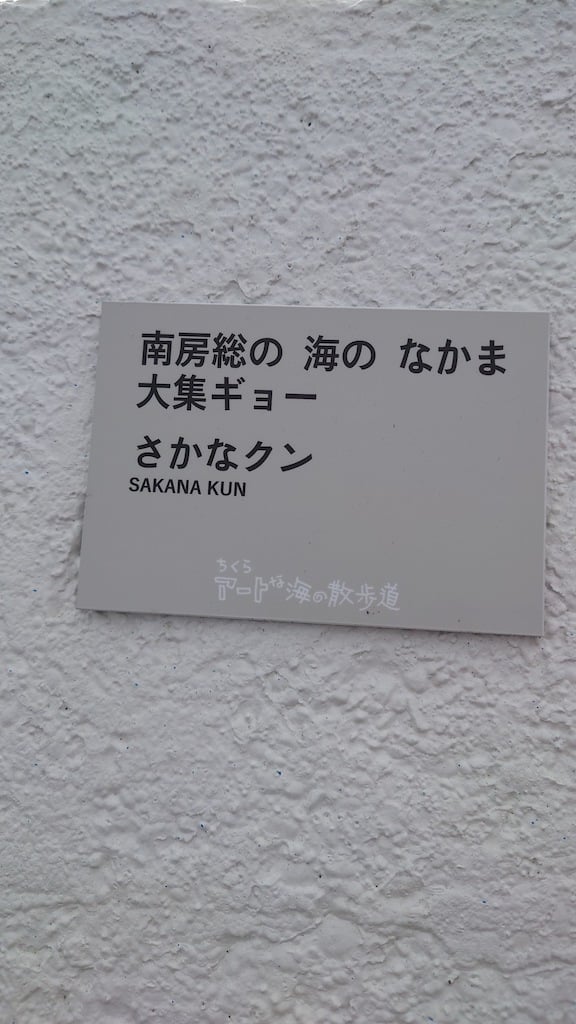

山口さん:天気がいい日にはもう五人六人も連なって書いてるようなこともありました。さかなクンに関しては、ご本人が今、館山在住なんですけれども、是非書きたいというふうにおっしゃってくださって、実現したんですけれども、さかなクンやっぱりどうしても有名人ですから、人がいるときに書くのはとても書きづらいということで、日が暮れてから、スポットライトを当てて、個人的にこっそり書いていたようです。僕も実際に書いたのを拝見しに行ったことはなかったんですけれども、いつの間にか出来上がっていたという形で。

絵が海や空と一緒にみえて、とても素敵な「ちくらアートな海の散歩道」。3つあるエリアの中で一番北側にある「くじら場壁画ロード」は、昔、ここにクジラが流れ着いたという話から名前がついた場所なんですが、ここには主にクジラに関連した壁画が描かれています。その下に続く「千田―平磯エリア」。ここは2019年今回のプロジェクトの最初として2019年に取り掛かられたエリアなんですが、中に明らかに他の絵とは違うテイストのセピア色の肖像画が描かれています。どなたなのか、山口さんに伺いました。千倉ゆかりの大スタアなんですよ。

山口さん:初年度のプロジェクトとして、地元の出身の日本初のハリウッドスターとして有名な早川雪洲が千倉出身ということがあって、それで早川雪洲の肖像と、それからチートという主演した映画の一シーンを塙雅夫さんという壁画家に依頼して書いていただいたもの。それからやっぱり千倉出身のもう亡くなりましたが、有名なイラストレーターの安西水丸さんを偲んで、安西水丸さんのイラストを、壁画を四箇所書かせていただきました。忠実に拡大してトレースして、色もできるだけ近づけることで、安西水丸さんの作品の素晴らしさを皆さんに見ていただこうという形ですね。

道の駅をはさんで一番南側の「大川エリア」には千倉小学校6年生の作品を含め54点が描かれています。大きさはいろいろですが、だいたい幅10メートルほどはある作品が多いでしょうか。 それぞれ作品名や作者、作品の説明が書かれたプレートがついていて、まさにお散歩しながら楽しめるオープンエアの美術館。最近では堤防越しに見える海とこの絵をバックに写真を撮りに来られる方がとてもたくさんいらっしゃるそうです。たとえばシロナガスクジラが描かれた15メートルもある巨大な作品は、一枚の写真に収めるのが至難の業とか。最後にこのアートのこれからについて山口さんにお話伺いました。

山口さん:なんとか10年ぐらいは最低持つように保護したいねという風に、南房総市のメンバーと話はしているんですけれども。ですので、定期的に保護剤を塗ったりすることで、なんとかこうできるだけ長く保存できるようにしたい。車で走ってると、やっぱり散歩しながらゆっくり見てくださってる観光客らしい方たちとか、記念撮影をしてインスタ映えするようなところで撮ってくださったりとか、そういう光景にもよく目にします。南房総は、お花もきれいですし、食べ物もお魚や野菜も美味しいし、何より太陽の光がすごく鮮やかっていうことで、とても気持ちのいいところなので、それに合わせて、さらにこの壁画を見に皆さんで遊びに来てもらえたらとても嬉しいです。

道の駅・ちくら潮風王国に大きな駐車場もありますので、車の方はこちらに停めてその南北に連なる堤防の壁画を一枚一枚見ながら散歩するのがおすすめです。潮風王国の中にある山口さんのギャラリーショップ「海猫堂」にも、作品の写真が掲載された綺麗なパンフレットが置いてありますので、それをまずは手に入れて、見て歩くとさらに楽しいかもしれません。これから気候も良く、歩きやすい季節になっていきますから、海風を感じながらアートに触れて、ゆったりとした千倉時間を 過ごしてみてはいかがでしょうか?

2023/3/2 UP!

- 「お風呂場の鏡はキャンバス !」の中西悠理がご紹介しました、成田市にあるランドアート拠点「ふわりの森」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.fuwarinomoriart.jp/

- 元々外国人にも人気の成田の風景。たしかに通り過ぎるだけではモッタイナイですね! アートと癒しのプラットホームを目指しています。

- 「ふわり」のラッピング飛行機のなんて、なんて素敵な夢でしょう!!

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 作家さんが、次回作を思い描いているところ…というイメージで撮りました!け、険しい…笑

2023/2/24 UP!

来週の金曜日は3月3日ひなまつり、ということで今週は「ひなまつり」がテーマです。今回は勝浦の春の一大イベント、「勝浦ビッグひな祭り」をご紹介します。

かつうらビッグひな祭り は カツオでも有名な外房・勝浦市の、中心部のお店、神社やお寺、交差点などに雛人形を飾って、みなさんに楽しんでもらおうというイベントです。2月24日から3月3日金曜日まで開催されています。まずはその実行委員長である中林博子さんにこのイベントとの出会いについてお話していただきました。

中林さん:かつうらビッグひな祭り実行委員長の中林博子です。婦人会員として手伝っていた期間は10年くらいになりますかね。私は平成14年に横浜から移住してきました。主人が釣りが好きで、第二の人生は釣りをしたいということで、それでついてきたというか、移住してきたんですけども。それでお手伝いをするようになったのは、平成20年の時に初めてお雛様を飾るお手伝いをしました。それからいろいろずっとやってきました。

中林さんは元々横浜にお住まいだった頃から釣りをするためによく勝浦にきていてこの土地の風景や過ごしやすい気候などが気に入ってご夫婦で移住されました。地元の婦人会にも参加され、地元の皆さんの勝浦を訪れる方への熱いおもてなし の気もちに共感、現在は会長さんとしてがんばっていらっしゃいます。

遠見岬神社の階段にはおよそ1800体覚翁寺には600体、勝浦市内の大きな交差点、墨名交差点には1000体ほどを飾るほか、各商店の前などにたくさんの雛人形が飾られ、多くの観光客を楽しませるイベントですが、久しぶりの開催ということで、ちょっと不安もあるようなんです。

中林さん:結局回数は20回目にはなるんですけど、でも、3年間開催しなかったってことはやっぱりすごく不安っていうか、もう違うやり方っていうか、そういう風なのを模索するとこなんですけど、とにかくはまあ第一歩、やってみなければっていう。みんなでまた盛り上げていこうよっていう気持ちで、やりたいなと思っております。本当、皆さんの力がなかったら本当にこれは今回に限らず、今までももうずっとそれはもう大変な力だと思うんですよ、皆さんの力が。またこれからもこう継続して行かれるように考えていく、考えながらやっていくっていう第一歩かもしれないですね。

このビッグひな祭りの歴史ですが、2001年平成13年にスタートしています。現在、自治体名に「勝浦」の名が残る、千葉県勝浦市、和歌山県那智勝浦町、徳島県勝浦町の1市2町は全国勝浦ネットワークでつながっていてその徳島県勝浦町で元祖のビッグひな祭りが昭和63年からスタート。この成功をヒントに、千葉の勝浦でもやってみないかという話になってたくさんの雛人形を譲り受けたのがきっかけで、千葉の勝浦ビッグひな祭りが始まり、およそ16万人が訪れる人気のイベントになっています。

かつうらビッグひな祭り、約1週間の開催期間中町中のお雛様は毎朝飾られて、夕方にしまわれます。例えば遠見岬神社では石段60段の階段に赤い布を敷き、1800体のお雛様を飾っていくんですが、実は階段一つ一つに番号が振ってありまして、飾る人形の箱に書いてある番号とあわせて飾っていくんだそうです。突然雨が降り出したら、地域のボランティアの皆さんが連絡を取り合って、いそいでしまうのだそうです。さて、お話に出ていた遠見岬神社のひな人形。圧倒的な数ですごい迫力なんです が、実はこのお雛さま、毎朝飾られて、夕方にしまわれます。本当にお疲れ様です。そのご苦労についてお話いただきました。

中林さん:階段を登りながら、段を登りながらこう並べていくっていうのの、やっぱり足腰の問題ですかね?だから、そういうところに若い人の力を欲しいなあと思いますね。結構、重労働な部分があります。それからね、女性の祭りですけれども、やっぱりそういうのの準備には、結構男の方の力は重要です。やっぱりそれは勝浦市を盛り上げようとか、だからあとおもてなしの気持ちですかね。勝浦の方って私も感じるんですけどすごくおもてなし、皆さんに喜んでもらうおもてなししたいっていう気持ちがすごい強い方が多いみたいですね。やはりそういうことから始まっていったんじゃないでしょうか、このお祭りなんかもね。

明日、明後日の2日間は、新宿から臨時列車「特急かつうらひなまつり号」も運行するそうです。その2日間は御宿町の「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」とコラボして、屋根が開くオープントップバスが勝浦と御宿の間を走ります。スタンプラリーもあるそうですよ。期間中、特に週末などは周辺道路も混雑しますのでこうした公共交通機関を上手に利用されるのをおすすめします。最後に中林さんに、再開したかつうらビッグひな祭りの今後について伺いました。

中林さん:色々形は変えなきゃならないし、変わるかもしれませんけども、続けていかれるような、そういう感じですかね。それからお手伝いしてくださるボランティアの方も、無理のないように長く続けられるようなって、そういうのを皆さんと相談しながら、力を合わせながらやっていけたらなあっていう思いですね。この勝浦で飾ってくださいっていう気持ちで送っていただいてるところも大切にして、お雛様を飾って皆さんに見てもらう。それがまた送ってくださった方々も望んでいらっしゃることだと思うんです。いろいろこもっているので、まあそういうところを大切にしながら、これから先も続いていくイベントっていう んですか?そういうのに、お祭りっていうんですか?そういうのにしていけたらと思うんですよね。

毎年、本当にたくさんの雛人形が勝浦に寄贈されています。「うちの雛人形も勝浦で第2の人形人生を送らせたい!」とお考えの方は、勝浦市の観光商工課にお問い合わせしてみてください。

2023/2/23 UP!

- 「メンテナスは 月2回 !」の中西悠理がご紹介しました、御宿町で行われている「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

- 御宿の街中に飾られたつるし雛を楽しめる「おんじゅくまちかどつるし雛めぐり」

- 町内の小中学校などで「つるし雛体験講座」を開催して、幅広い世代の皆さんが制作に参加しているそうです。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- この日の収録はバレンタインデーの週だったので、チロルチョコの差し入れが!

- 愛おしそうに見つめます…。

2023/2/17 UP!

今回は房州切子(ぼうしゅうきりこ)をご紹介します。切子というと「江戸切子」をイメージする方もおられるかもしれません。そちらはガラス細工ですが、房州切子は違います。紙と木でできています。

まずは、房州切子を作ってらっしゃる中村俊一さんに、房州切子作りを引き継ぐきっかけ、そして、そもそも房州切子はどのように使うものなのかを伺いました。

中村さん:結婚して子供を育てるのに地元に帰ることにしたんですけどちょうどその時、作ってらっしゃる師匠にあたる方がご高齢ということで、もう作るのもやめようかなっていうお話があったので、すごくきれいなものが文化としてなくなってしまうのが、すごくもったいないっていうのがあったので、ぜひそれを、技術継がせてくださいっていうふうに門を叩きました。房州切子というのは房総、南の地方独特の文化で、新盆に亡くなった方を送るものとして使う切子灯篭というものでして、通常盆提灯を使うんですけど、この辺の地区はその代わりにこの房州切子を使って亡くなった方を送るっていうのは昔からあった文化です。紙と木を基本的に使って、大きさも他と比べて、持ちやすくするために、小さく作られているっていうのが特徴ですね。

地元 館山出身・中村さんのご実家は文具店で房州切子も扱っていたので、昔から馴染みがあったんだそうです。東京の美術大学を出て映像制作やWEBのお仕事をしていましたが、結婚して子どもができると「館山の海や山がある自然の中で子育てしたい!」と思いUターンを決意。当時40歳だったそうです。最初の頃はデザインの仕事も並行して行いながら、親戚のお店の手伝いなどをしていたんですが、房州切子の話を知って思い切って弟子入りしてみると、その大変さを改めて知ることになります。

中村さん:季節のものなので、自分はそのお盆の一時だけ、その期間でやるもんだなって、簡単に考えてたんですけど、色々教わっていくと、材料を一から作るところから始めるとかを知って、とても大変な作業だなっていう。後からすごく実感しましたね。木の板一枚からすごく自分でこう削って切って組み立ててって。結局完成まで、材料作るところから始めると一年かかってしまうので、なかなか、こんなに手間のかかるもの なんだなーっていうのは後々すごく実感してます。

房総切子には40ぐらいの工程があります。骨組みには大きな杉の板を削り出して割りばし位の太さにした手作りの棒を使うんですが、同じ太さだけど長さはさまざまなこのパーツをつくるのに半年はかかる。そしてその骨組みに、障子紙を、中の光がうまく見えるように切り抜いたり、切れ目を入れたりした紙の細工「切子」を張り付けていくんですが、こちらも繊細さが求められる作業。毎年200から300個分くらいを作るには、結局1年がかりになってしまうということなんです。ゼロから作り上げていく大変さを、中村さん、今も感じているそうです。

今、お一人で房州切子の伝統を守っている中村さん。3年かけてすべての行程を教えてくれた師匠・行貝實(なめがい・みのる)さんは、中村さんが初めて一人で200個の切子を作り上げた、その出来栄えを見届けて、92歳で亡くなられました。師匠のことを中村さん、こんな風にお話されています。

中村さん:ご高齢で教える体力もないっていうことで、一度断られてしまったんですけど、休みの日とかに、遊びに来なよって声かけていただいて、いろいろお手伝いしつつお邪魔してたんですけど。じゃあ正式に教えるから来なさいってことでいろいろ教えていただいたんですけど、もう本当に出し惜しみすることなく、次々全部の技術とかやり方を細かく教えていただいて、わりと短期間で習得することができて、それはすごく感謝してます。じゃあ、この年は一緒に作ろうかって言ってた矢先に倒れてしまったので、その年の年末に亡くなられてしまって、本当に全部教えて、すぐ亡くなってしまった感じですね。一通り教えていただいたんですけど房州切子の、歴史とかその色んな背景にまつわる事とかはなかなか聞けないままになってしまったので、そういうのもっと色々お話しとけば良かったなって思ってます。

房州切子は、飾りの造花以外、全て中村さんの手作業です。金と白の2色で一対ですが、最近は1色のみの発注も増えたそうです。また、最近ではインターネットや新聞などで中村さんのことを知って、直接連絡してくる他県の方からの注文も来るようになったそうですよ。唯一の継承者となった中村さん、これからについてお聞きしました。

中村さん:僕、一人しか作ってないので、他にも作りたいっていう方が手を挙げていただいて、何人も房州切子作れるようになって、もっと需要が広がればいいなと思ってます。一回しか使わないということで、すごくもったいないって言う意見もあって、イベントとかに、光のオブジェとして展示してリサイクルというか、再利用したりですとか、また切子の綺麗な技術を活かしたランプシェードですとか灯籠ですかね?やっぱ光を使ったものとして展開できればなと思って、そういう試みも色々頑張ってやってます。僕が師匠の門を叩いてからもうすぐ10年経つんですけども、伝統っていう意味だと、まだまだ10年かもしれないんですが、これからも房州切子という文化を後世に残していけるように、いろいろな努力をして頑張っていきたいと思います。

房州切子は商店などで販売されているほか、仏具屋さんからの発注も5月頃から入ってきます。南房総地域では、7月上旬から飾られて、お盆を過ぎた9月頃からは、弟さんがやられている中華料理店の「正龍」のお手伝いと掛け持ちしながらもう翌年の分に取り掛かるそうです。

忙しい想いをしながら技術を継承している中村さんが心を込めて作った伝統の房総切子が今年のお盆にも飾られることでしょう。房州切子の文化を伝え守ってくださる人、中村さんの後にも増えてくれるといいですね。そして館山市立博物館では3月21日まで、企画展「供養する人々」を開催、房州地域での供養について紹介しています。房州切子の現物や、実際に飾られているところ、販売されている様子の写真なども展示されていますので、気になる方はぜひ期間中に城山公園の中にある「館山市立博物館」に足を運んで下さい。

https://www.city.tateyama.chiba.jp/hakubutukan/page100159.html