2022/3/25 UP!

今回は、千葉のサイクリングについてご紹介します。

最近注目を集めている自転車ですが、実は千葉県は、年間通じて温暖な気候でサイクリングに向いていて、海沿い、川沿い、里山をめぐ るなど、多種多様なコースが楽しめるんです。

三方を海に囲まれ、丘陵地帯もある自然豊かな千葉県は、絶景を満喫できるサイクルスポットがたくさんあります。今回はその魅力を千葉県サイクリング協会の綿貫(わたぬき)けい子さんにお話を伺っています。最初に綿貫さんに、サイクリング協会とご自身のサイクリングとの出会いについてお話いただいています。

綿貫さん:千葉県サイクリング協会は会員制度をとっておりまして、ほとんど千葉県の方なんですが、約300名、それから支部員としては60名ぐらいで構成されています。まず最初は、自分の膝が、ちょっと故障しまして、整形外科の先生に膝を直すためには、街中を自転車でちょっとこう走ってみたらどうかっていう風に言われまして、走ってみたわけなんですね。なんだけど、ちょっともう少し走ってみたいなっていう気になって、たまたまなんですけれど、家の前のところが今の私が入ってます「千葉県サイクリング協会」の集合場所で、それで意を決して声をかけてみて行ったわけなんですけれども。私が一番最初に参加したのは、江戸川のサイクリングロードっていうのが整備されてありまして、そこまで行って帰ってくるっていうものでしたので。40キロとか50キロ走ったよっていう風に言われたんですけれども、その間の風景がものすごくなんか自分としては新鮮に写ってて、もうそれを見ていたら、もう全然その距離のことなんかは感じなかったですね。

綿貫さんは、最初は折りたためるミニサイクルで街を走っていたそうで、軽い気持ちで声がけしたそうです。ちなみに千葉県サイクリング協会は1966年に設立され、たくさんの方々が自転車を楽しんできた、歴史ある協会です。ところで、千葉県にはサイクリングコースがたくさんあるとご紹介しましたが、なんと千葉県をスタート地点とした長い自転車道があるんです。一体どんなものなんでしょうか?

綿貫さん:太平洋岸自転車道と言いまして、千葉から和歌山の方まで。そのうちの約220キロが千葉県を通るというような感じになっているそうですね。スタートは銚子です。駅前に今チーバくんの可愛い像が建っているんですけれども。そこから、ずっと犬吠埼の方をめぐって、海際、ずっと九十九里の長い海岸を通りまして。それから勝浦、それから鴨川とか、ずっと通りまして、チーバくんでいう足先の方、ずっと回りまして、東京湾のフェリーですね。浜金谷という港なんですけれど、そこまでをぐるっと回るような形ですね。

太平洋岸自転車道は全国に6つある「ナショナルサイクルルート」の一つ。これは、優れた観光資源と連携した「サイクルツーリズム」で地方創生を図ろうと、国が一定の水準を満たすルートとして指定しているものなんです。太平洋岸自転車道のコース上には富士山など日本を代表する景勝地がたくさんありますが、その起点が 銚子っていうのも嬉しいでね。

綿貫さん的、おすすめコースを教えていただきました。

綿貫さん:有名な所で九十九里浜があると思うんですけれども、海岸線に沿いながらずっと真っすぐ走って行くということで、海の風を感じながら走られるっていうところでは、こちらの方がおすすめかなっていうふうに思いますね。もう少しですね。南下してきまして、南房総のあたり、館山までの辺りのこうアップダウンがあるようなところで、景色もちょっと岩場になってくるんですね。その辺がこう風景とかも変わってきて、しかもアップダウンがあるので、走りがいがあるかなっていう、コースになってますね。コースの途中にはもう本当にもうね、漁港がたくさんあるので、美味しいものは本当にいっぱいあるので、どれもどれも本当にお勧めの場所ばかりですね。

実は、館山は東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の「東京2020事前キャンプガイド」に国内の優良キャンプ地として紹介されていました。掲載には競技ごとに示された国際基準を満たし、国内競技団体の要件確認を得た施設を有することが必要だったそうですが、自転車も含むトライアスロンの事前合宿地としておすすめですと記載されていたんです。実際オランダチームは、館山で練習していたそうですよ。

県内の道の駅などでは自転車ラックを用意したり、JRが運行しているB(ビー)・B(ビー)・BASE(ベース)という列車は、愛車を分解したり折りたたむ必要なくそのまま乗せてサイクリングの出発地まで電車移動できたりとサイクリストにやさしい環境も整ってきています。運動不足を解消したいとかいろいろなところに行ってみたいけど、、と思っているリスナーのみなさんに、綿貫さんからメッセージをいただきました。

綿貫さん:自転車乗っちゃえれば、あとこげば前に進むから、やっぱりランニングとかと大きな違いがありまして、こげば前に進むので、これは一番いいかなと思います。すごく緑であるとか里山。それから、そこからちょっと足を伸ばしたら海岸にも出れますし、あと山にも登れたりと、いろんな風に楽しめるので、ぜひぜひ一回来て頂きたいなというふうに思います。大きなアップダウンっていうのは少ないかもしれないんですけれども、すごくやっぱり走りやすいですね。道も広いところもあり、それからずっとこうまっすぐ走れるようなところもあり、いろんな形で楽しめると思います。

千葉県サイクリング協会は、県内には5つの支部があるそうです。千葉県サイクリング協会のホームページぜひご覧になってみてください。

自転車は走っている時は一人ですが、止まったら仲間がたくさんいます。 美味しいものもぜひ探してみてくださいね

2022/3/18 UP!

今回は、東金(市にある桜の名所、そして、辺りにある歴史ある建物を ご紹介します。

東金には八()鶴)湖()という湖がありまして、桜の名所として有名なんですが、そのほとりには国登録有形文化財となっている建物「八()鶴館」があります。現在は、レイクサイドレストラン「八鶴亭」として、営業もしています。 今回は、この建物と歴史を守る ミンナノチカラをご紹介していきます。

東金は徳川家康が鷹狩りに訪れた場所で、船橋から東金までおよそ37キロを結ぶ御成(おなり)街道(かいどう)には徳川家にまつわる寺社や屋敷跡も点在しています。まずは八鶴湖のほとりにたつ八鶴亭のルーツについて、八鶴亭の専務取締役 野口隆利さんにお話を伺っています。

野口さん:まずこの八鶴湖がそもそも徳川家康公から三代将軍家光公までですね、鷹狩りの場として使われておりまして、それの御前池として整備されたのが、この八鶴湖でございます。八鶴館は明治18年に当時の東金の旦那衆がお金を出し合って、集会場として作ったというのが、そもそもの成り立ちです。当時は東金も非常に栄えた街でございましたので、その旦那衆の、憩いの場として割烹旅館という形になって参りました。当時は、やはり夜毎に三味の音が響く大変優雅な場所だったようです。文化庁の方から国の登録有形文化財ということで、ご指定を頂いております。

鷹狩りの場所・東金に「御前(ごぜん)池(いけ)」として八鶴湖を整備して、徳川家康は鷹を権力の象徴として大切にしていたということですから、その中心の場所として、東金は繁栄してきたんだろうと想像されます。そして、明治時代になってから、その八鶴湖のほとりに、当時の旦那衆・・・地元の有力者のいわば社交場として、作られたのが八鶴館。華やかだったのが伺えます。将軍家のお狩り場ということで、現在の県立東金高校がある場所に「東金御殿」と言われる宿泊所がつくられ、そこからの眺めをよくするために八鶴湖が整備されたそうです。さて、八鶴館は、大正時代に関東大震災で大きな被害を受けま したが、その時は、地元の有力者によって復興しましたそうです。

ところが、バブルの崩壊が、新たなピンチを招きます。

野口さん:バブルの崩壊に伴いまして、ここの八鶴館も非常に厳しい経営状態になりました。競売にかかる状況まで行ってしまいました。やはり古い建物ですから、おそらくこれで競売にかかったとすれば取り壊しをされてしまうであろうということで、それを危惧しまして、地元の非常に有力者の方々が気をもんでくださいましてそれを何とか買い取って、これを残そうじゃないかということになりました。この八鶴湖と八鶴館。これがこの地域の東金、それから山武地区のシンボルだったんじゃないかなと思うんです。そういった意味で、ぜひこの古めかしい建物ですけど、これを何とか保存したいという、本当に多くの方々が関心を持ってくださってですね。大変貴重なお金も出しあってくださった。本当にこれはありがたいことです。

地元有力者たちの社交場がルーツの東金・八鶴館。2回の大きな危機は乗り越えましたが、明治時代からの建物、やはり老朽化は進んでいきます。旅館としての営業は難しくなり、レストランとして再生をはかりますが、レストランの営業だけでは維持も大変。でもそんな中、また新しく力になってくれる方がでてきたそうなんです。

野口さん:昔は割烹旅館でしたので、八鶴館といっておりました。現在、再生するにあたりまして、もう旅館としてはやはり設備が古すぎて非常に厳しい状況でしたので、レストランとして再生しようということになりまして、名前も八鶴亭という名前に変えさせて頂きました。フレンチレストランとして営業しておりますが、なかなかレストランだけでは厳しい状況で。今現在、ボランティアグループの方々が、やはりこの保存のために大変な力添えを頂いてくださっております。「みんなの八鶴館」という組織を立ち上げてくださいまして、傷んで汚れた建物をですね、まず隅々まで綺麗にしてくださる。ものすごくお忙しい中を、ご自分の時間を割いて、本当にお掃除から、それから建物の管理から、一歩進んで、新しい色々なアイディアから、そういったことまでやってくださってるんで、これは何とか今維持できているのは、本当にみなさんのおかげだと思っています。

https://www.facebook.com/hakkackan/

http://hakkakuko.com/hakkakukan/

ボランティアの皆さんは、建物の中を動画風に移動して見ることができるWebページの作成や、3月上旬には寄付された雛人形の飾り付け(かなりの数)で華やかに部屋を彩ったり、案内ツアーなどさまざまなアイディアを提案。宿泊はできませんが、部屋の貸し出しもおこなって、この建物を後世に残そうとがんばっています。さて、八鶴湖は東金の桜の名所としても有名です。どのような感じで見ることができるのでしょうか?最後に教えていただきました。

野口さん:

特にこれからとても桜の良い時期です。八鶴湖の周りには約千本の桜が植えられています。これから

3月末から4月の上旬にかけて、大変綺麗なお花見の場所になります。これは古くからですね、東金は、花の街として、特にもうこれからの季節とてもいい景色になりますね。八鶴湖の周りは、特に夜桜の名所として知られておりまして、大変多くのお客様をお迎えしております。レストランからはですね、ほとんどガラス張りで湖面が大きく180°に近く見ることができます。

また、桜が終わってからもですね、湖畔にはいろいろな花々が咲き乱れますので、ぜひまた大勢の方においでいただければと思います。私どもももちろんなんですが、ボランティアグループの方々も、やはりこの八鶴館を残そうということで、本当に色々お力添えをくださっています。やはり文化財ということで、より多くの皆様に興味を持って頂きたい、というのが私どもの望むところです。

八鶴亭では、フレンチのランチ、ディナーを予約で楽しむことができます。九十九里町に工房があって、世界の有名レストランでも使用されているスガハラガラスの器も料理をより引き立ててくれます。

徳川の時代から地元の皆さんに愛されている八鶴湖、そして、明治の時代から地元のシンボルとして愛される国登録有形文化財の八鶴館とレストランの八鶴亭。お近くにお寄りの際は是非訪れてみてください。

2022/3/11 UP!

今回は銚子で受け継がれる伝統「萬祝式大漁旗」をご紹介します。

大漁旗っていうと、たくさん魚が取れたどー!っていう時に港に水揚げの準備をしてください!という合図のために掲げていた、あの旗のこと。鮮やかな色と絵柄が特徴です。大漁船や鯛、海から昇る太陽など、縁起物が色鮮やかに描かれていますよね。でも昔は、文字だけだったそうなんです。今日はその成り立ちや 魅力をご紹介していきます。

千葉県の風土と歴史の中で生まれた郷土が誇りうる工芸品として、千葉県の伝統的工芸品にも指定されています。その萬祝式大漁旗を作られている、 銚子の額賀屋(ぬかがや)染工場(そめこうじょう)の宮澤雅樹さんにお話を伺いました。

宮澤さん:銚子にあります、額賀屋染工場の宮澤雅樹と申します。船用の大漁旗がメインでして、あとはお祝い用の小さな旗とかをお作りしているのが仕事ですね。私で九代目になりますんで、江戸時代の文化文政年間に創業したと言われてますんで、約200年くらいですね。初っ端は、最初の頃は着物の染めから入ったって聞いてます。で船旗は昭和に入ってからっていうのも聞きましたけどね。これは漁師さんの晴着ですね。お着物ですよね、これは。大漁の時のお祝い品として、船主さんが漁師さんに配ったものですね。で、それを皆さんで羽織って神社にお参りに行くっていう。もう漁師の晴れ着なんで、これ着てるだけで、すごいっていうような勲章的なもんだったんじゃないんですかね。萬祝の柄の方のが先にできたもので、その後に転用したのが、今の銚子の大漁旗ってことですね。

「萬祝」は千葉県房総半島発祥と考えられていて、着物を作るようになったのが1800年ころからといわれています。そのお着物の、縁起の良い図柄が大漁旗に取り入れていったのは昭和に入ってからというお話でしたが、その前はどんな旗だったんでしょう。そして、今、その大漁旗は、使われているのかもお聞きしました。

宮澤さん:文字だけですね。船の名前と「祝大漁」とか、あとはその旗を贈られた方のお名前とか、屋号とか入ってるっていう。本当に文字だけのシンプルな旗だったっていう風に聞いています。今は基本的には柄が入っているのがメインで、文字だけっていうのは本当に少なくて、逆にその文字だけを求める方もいらっしゃいますけどね。船を作った時に、作った関係の方々が船主さんに贈られる旗ですね。例えば、造船所の方であったり、ロープ屋さん、網屋さん、無線屋さんなどが船主さんに贈るお祝いの品ですね。普段は全く使わないので、港に行っても見られないと思うんですけど、あとは見られるとしたら年末年始に港に停泊しているときに、一枚二枚くらい掲げているのを見られるくらいだと思うんですね。ですので、普段の操業時にはほぼ掲げてないと思います。

元々は、港に豊漁を知らせる目印、つまり、通信手段だったわけですが、今は無線もありますし、お祝いの品、縁起物のような要素が強くなっていったんでしょうかね。 萬祝式大漁旗の額賀屋(ぬかがや)染工場(そめこうじょう)9代目である宮澤雅樹さん、昨年、お父様である8代目が亡くなられて、現在、孤軍奮闘されています。

実は、この大漁旗、船以外のニーズもあるようなんです。実は、漁師や船主ではない、個人の方も発注されているんです。船も持っていないのにどんな大漁旗をなぜ発注するんでしょうか?まずは船の旗の大きさから教えてくださいました。

宮澤さん:船旗に関しては、船の大きさによって旗の大きさって決まってくる感じなんですけど、一人用の小舟だと、だいたいたたみ一畳ぐらいの大きさの旗ですね。大きな船になりますと、一番大きくてたたみ8畳くらいの大きさなんですね。あと、お祝い品として個人様がお作りする旗に関しては、たたみ一畳くらいのイメージですね。柄によって、ちょっとお値段が変わってくるんですけど、3万から5万くらいの価格帯ですね。お祝い品の品としてお作りすることも増えてまして、お子さんが生まれた時のお誕生日祝いですとか節句祝い、あと退職祝いですとか、新築された時にお作りする方もいらっしゃいますし、あと結婚式の式場に飾る旗としてお作りする方も結構いらっしゃいますね。一点モノなんでご注文を受けてからお作りするという商品なので、本当に世界で一枚の商品ですね。

会社で、上司の方への昇進祝いとか栄転祝いに、部下の皆さんが作るなんてこともあるそうです。これ、世界に一枚だけの自分だけの大漁旗、 いただけたらハッピーですね。

額賀屋染工場では、萬祝式大漁旗をもっと身近に感じてもらおうとこんなものも作っています。

宮澤さん:昔はよくデパートとかで催し物があったときにうちの染め物に関しても結構呼ばれてたんですね。基本的な商売の形態が誂え品がメインだったので、ご注文いただいてからお作りする商品がメインでしたので、催し物会場で小売りするものがなかった。そこで先代が考えたのが、読書好きだったもので、ブックカバーを作り出したんですね。

で、あとはコースターであるとか、あとはうちわ(団扇)ですね。うちわは房州うちわさんとちょっとお付き合いがありましたんで、うちで染めた生地を送ってうちわにして貼ってもらったものをうちで販売とかもしてるんですけど、そういった小物類も今も継続して、お店とかで販売してるんで、ご好評はいただいておりますけど。やっぱり、この商売、継続して続けなきゃいけないんで、ま、励みにもなりますよね。

JR銚子駅からまっすぐ海に向かってメインストリートを5分位進んだ左側に「額賀屋染工場」さんがあります。お店には、過去に作られた萬祝式大漁旗のたくさんの写真があって、見るだけでも結構華やかな気持ち になります。ぜひ訪れてみてください。

2022/3/4 UP!

第87回でご紹介するのは、銚子海洋研究所が行っているイルカ・クジラウォッチング。豊かな漁場が広がる銚子の沖合では、出産や子育てのため銚子沖へ回遊してくる野生のイルカやクジラを、ほぼ1年を通じて見ることができて人気を博しています。まずはイルカ・クジラウォッチングを始められたきっかけを銚子海洋研究所の所長 宮内幸雄さんに 伺っています。

宮内さん:この銚子海洋研究所としてイルカ・クジラウォッチングを始めてかれこれ24年になりました。その前は私は水族館の飼育員として、水族館で23年ほどいろいろお世話になって、いろんな生物の飼育・展示をしていました。水族館時代に、ちょっとイルカを、野生のイルカを見るきっかけがありまして、銚子の海のことについては、我々は陸上の人間は知らない世界ですので、ですから、そういうことであれば一度見せてくれということで、乗ったのが最初ですね。その時見たのがカマイルカという、今じゃうちのイルカウォッチングのメインとなってイルカなんですけど、一番最初に800頭近いイルカに出会ってしまったんです。そのときの衝撃っていうのは、もうなんて言うのかな、自分の今までの知識とか想いとか、本当に恥ずかしいぐらいちっぽけに感じました。ですから、野生の800頭の姿を見た時の思いがですね、ずっと、もう頭に入って。それからですね。もう本格的に 調査をしようと思ったんです。

銚子沖ではほかにもカマ・セミ・イシ・スジ・マイルカ・ハナゴンドウ・ハンドウ・スナメリなどたくさんの種類のイルカを見ることができるそうです。ところで、銚子のイルカウォッチング、港を出てからどのぐらいのところでイルカたちに会うことができるんでしょうか?教えていただきました。

宮内さん:沿岸の本当に近い場所2 キロ3キロに定住してます。銚子のこの沿岸域に定住しているスナメリというイルカがいます。これはもう厳密に言うと、宮城県の仙台からずっとこの沿岸を通って、福島、茨城、この千葉、銚子から九十九里、東京湾の入り口までずっと定住してます。それぞれ地域に定住しています。それが銚子の海に妊娠個体が集まってきて、ここで出産育児します。ですから頭数が増えてきますね。ですから、そういうのもウォッチングできるのが、この銚子の海なんですね。ですから、本当に船を出して10〜20分でそのスナメリたちに会う場合もあります。ですから、大きな時間はあんまり使わないで一年中っていうコースを設けてます。そのときの水温域とか、でまた例えば餌となる鰯とかサバがどこで漁場になっているのかで、またまた漁師さんたちがですね、帰ってくるときに「見かけたぞ」とか、そういう情報が結構多々入ってくるんですね。そうしますと、じゃあ今日は、昨日はここにいたから、じゃあ今日はちょっと ずれてるな、ここに行くぞっていうことでピンポイントで決めます。

宮内さんのお話によりますと銚子の海では24種類のイルカは確認しているとのことなんですね。日本で、クジラ・イルカウォッチングができるところは沖縄や小笠原、和歌山沖などありますが、これだけの種類が見られるのは銚子だけなのではないかとのことです。

地元の漁師さんの貴重な目撃情報や、長年の経験からイルカを見られる確率は相当高いようですね。宮内さんがこっそり教えてくれたイルカウォッチングの驚きの効果についてご紹介してまいりましょう。

宮内さん:

普通イルカというとね、皆さんの海にいるイルカ10頭20頭ぐらいっていう思いがありますけれども、実際来てみて、800頭とか多い時にはもう2、3000頭いますからね。あの世界に入っちゃうと確かにギャップがありすぎますよね。やっぱり何回見ても「おっ」て思いますね。「すごいなあ」っていう思いは毎回毎回あります。お客さん以上に我々の方がちょっと興奮してるのかなっていう気がしますけれどもね。今まででご連絡を受けた例なんですけど、五組ぐらいは、このイルカウォッチングきっかけで結婚された方がいるという。ちゃんとくるんですよ。写真付きで「結婚しました」お陰でって。イルカを見ている最中、終わった後、船で帰港する最中に彼からプロポーズされたとか、本当にそういうお手紙頂いたりするとね、やはりこのイルカが取り持つ縁というか、魅力もしくは魔力ですね。イルカの力っていうのはすごいなと思う次第なんですけど。

このイルカウオッチング、4時間かかる本格的なものから、所要時間1時間から1時間半程度のものがあり、こちらは3歳のお子さんから船に乗ることができます。また、海では、イルカだけでなくマンボウ・サメ類・キタオットセイ・飛び魚・コアホウドリ・クロアシアホウドリなどにも出会えるほか、波や空の風景などの 素晴らしい景色も堪能できるそうです。

そのツアーについて気をつけていること心がけていることについて伺いました。

宮内さん:我々はね、彼等の世界にお邪魔させていただいてるわけですよね。ですから、群れをバッて見ても絶対後ろから行くことはもうご法度です。ですから群れを見つけたら、まず群れの端から失礼しますっていう感じで入っていく。入って行くんですけどね、気が付くと、もう前後左右全部いるかです。囲まれます。銚子の海ですね、今現在、日本一の水揚げを11年連続なりました。それに準じてイルカのクジラの種類も多く集まってくる場所です。今ですね、季節によってはいろんな種類のイルカ、クジラたちが来てくれるこの銚子の海。また頭数も多い場所ですから、ぜひですね、一度銚子の海に来ていただいて、実際にイルカやクジラの出会いというものを体験していただけると、これが銚子の海っていうことで知っていただくと、楽しいと思います。よろしくお願いします。

SDGs(持続可能な開発目標)目標の14番目、「海の豊かさを守ろう」。海を知ること、守ること、未来の子ども達にいつまでも青い海を残すため活動していこうということなんですね。イルカウォッチング、クジラウォッチングを通して海洋環境も一緒に考えていただけるといいですね。銚子海洋研究所には、実は19坪ほどの「世界一ちっちゃな水族館」という水族館も併設されています。多くは銚子の海で採集した、クラゲをはじめとする海の生物、ヒトデやナマコといった磯の生き物など。

イルカマジックにかかってみたい方、チェックしてみてください。

https://choshi-iruka-watching.co.jp/

イルカマジックにかかってみたい方、チェックしてみてください。

2022/2/25 UP!

今回は南房総温泉郷をご紹介します。

KOUSAKUさんは南房総市の観光大使なんです。

今回は、その南房総市の温泉を盛り上げていこうという南房総市温泉組合の 取り組みなどについてご紹介していきます。

南房総市は今から16年ほど前、平成18年(2006年)に7つの町や村が合併して出来た市なんです。房総半島の一番南にあって、内房と外房の両方の海に 面している唯一の市なんです。

その南房総市温泉組合の宇治原洋一さんに温泉の歴史と 特徴についてお話し伺いました。

宇治原さん:今の南房総市地域には大体大正4年頃には温泉があったというふうに聞いてます。宿泊施設の方に聞くと、大正4年頃にはそういう書類が残っていると聞いています。うちの温泉は美肌の湯と言われているアルカリ性の温泉になっています。肌がすべすべになる、温まる。まあ、そういうのが特長ですかね。南房総市の温泉施設については今15軒あるんですけど、13軒が自家源泉をもってます。各施設の方が、皆さんが掘削した温泉があります。効能も全く違うんで、皆さんがいろんなお湯に入っていただければと思います。湯めぐりをするとかというところには非常に適しているかなと思います。

リスナーの皆さんの中には、千葉の温泉はいったことあるけど、南房総温泉郷ってきいたことない、っていう方もいらっしゃるかもしれません。2006年南房総市が誕生するまでは「千倉温泉」、「白浜温泉」、「岩井温泉」と、それぞれの地域での呼び名がついていたんです。だからまずは「南房総温泉郷」という名前を知っていただきたいと、南房総市温泉組合の方たち、頑張って「あること」を始めてこれがかなり好評だそうです。

宇治原さん:南房総に温泉があるというのをPRしたくて、2年前に南房総市温泉組合で温泉の掘削をしました。現在は宿泊施設に配湯をしたり、また温泉スタンド、皆さんに温泉に入っていただきたくて「温泉スタンド」を作ってあります。コイン一枚100円で販売しておりまして、20リッター買えます。南房総市観光協会の千倉観光案内所にコインが販売されていますので、ポリタンクを持ってきていただいて、皆さんも自宅に持って行って、入っていただきたいと思います。現在はリピーターの方が非常に多くて、千葉市からわざわざここに来られる方もいます。きっと入ってみないと分かんないと思うんですけど、入るとその良さがきっと分かると思います。だからぜひ、これ買って入ってみてください。

なかなか現地に行けない方でも、南房総市の温泉を楽しめるのはありがたいことですね。そして南房総市温泉組合のみなさん、他にも南房総の温泉 のPRのためにやっていらっしゃることがあるんです。PRのために南房総市温泉組合の方がやっていることが他にもあるんです。実は南房総温泉郷には二次元キャラクターもいるんです。

宇治原さん:

地元出身で声優で「徳井青空」さんっていう方が居るんですけども、この方が温泉むすめキャラクターになっていまして、この方に協力してもらって、南房総の温泉をPRしたいと思って、温泉むすめをスタートさせています。今コロナなんで落ち着いたら、ぜひ南房総市に来てもらって、温泉に入ってもらって実感してもらいたいというふうに思います。で、実感してもらったら、うちの温泉がどのくらいいいか皆さんわかると思うんで、ぜひ落ち着いたら来てください。

南房総市は南房総日由美(みなみぼうそう・ひゆみ)ちゃんというキャラクターががんばっています。こういったキャラクターを通じてまた新たな人に南房総の魅力を知ってもらえたらと思います。

2022/2/18 UP!

銚子といえば、醤油の街、漁業の街としてのイメージが強いですよね。江戸時代には醤油をはじめ、お米や銚子・九十九里でとれた海産物などが利根川の水運を利用して江戸に運ばれ、銚子は大きく発展しました。さて、歴史の深い港町にある銚子漁港はなぜ11年連続で水揚げ量が日本一なんでしょうか?今日はその理由をご紹介していきましょう。

銚子の沖合は、水深200mの大陸棚が広がり、北上する黒潮と南下する親潮、そこに利根川の栄養豊富な水が流れ込み日本有数の好漁場となっています。でもそれだけではないようですよ。その訳を銚子市漁業協同組合の 常世田吉弘さんにお話聞いています。

常世田さん:よく言われているのが、この銚子の沖に親潮と黒潮のぶつかるところがありまして、そこで漁場ができやすいっていうのもありますけれども、銚子自体に製氷設備、燃油設備、買受人さんの冷蔵庫設備等を含めまして、買受人さんが買いやすい、量をさばき切れるっていうところがありまして、皆さん船が集まるのではないかと思っております。第一市場と呼ばれる場所は、はえなわ船の専門の水揚げになります。はえなわ船はマグロを中心とした水揚げになります。第二市場は、巻き網船がメインの水揚げになりまして、サバ、イワシ等の巻網で取ってくる魚の水揚げが中心になります。第三市場に関しましては、小魚専門の小船がメインの水揚げとなります。やっぱり 今からですとサワラとか、カツオ、あと底引き船でヤリイカを取ってるんですけども、ヤリイカも、これから春に向かって少しずつ増えてくるのではないかなと思っています。

たくさん水揚げがあるのは、流通から加工まで、それに対応できる設備を整えている、っていうのが大きいんですね。船、魚の種類によって揚げる場所が3か所に分かれている、というのも、規模が大きい銚子ならではの話なのかもしれないですね。だから銚子から離れた、東北沖などで漁をした船からもたくさんの魚が水揚げされているんです。さっき、「銚子漁港は太平洋に突き出ている」とおっしゃいましたが、例えば、東北沖で採れた魚を東京湾の内側の港にもっていくと、時間がかかりますよね。魚は鮮度が命、いち早く陸にあげるのには、銚子はとても都合のいい場所なんです。 そんな銚子漁港に水揚げされるのはどんなお魚なんでしょう。

常世田さん:銚子の街は基本、昔からサバとイワシの街と言われてますので、サバ・イワシが主体となって水揚げは行われております。他にも今ですと、太平洋側でのマグロの生マグロの基地局としても活動させてもらってます。昔からみますと、背黒鰯とか去年とかだいぶ不漁でしたが、サンマ等ですね、だいぶ水揚げ量が少なくなっているのが見受けられます。数年前は本当に全然漁獲がなかったイワシとかに関してはここ近年ですね、だいぶ水揚げの量が増えてきているなあと思われてますね。豊洲の方に卸している方とか、あとまあ、この辺のスーパーの方とかもだいぶ購入はしていただいてますけども。

ほかにも、季節ごとにマダイ、アジ、キンメダイ、ブリ、ヒラメなど、いろんな種類の魚が水揚げされる、お魚の種類の多さもまた、銚子漁港の魅力ですね。そんな銚子漁港では、「船から魚を揚げて、朝7時すぎから始まるセリ(入札)にかけ、トラックで消費地に運ぶ」という、従来の形とは違った新しいことにも取り組んでいて、それが大変好評なのだそうです。

さて、日本最大級の漁業基地である銚子漁港、最近は新しい取り組みも始めています。例えば、市場直営のオンラインショップ。その日にあがった鮮魚のパックなんかは大変人気で、入荷の情報が入ると即売り切れなんてことも多いそうです。そして、こんなことにも取り組んでいらっしゃいます。

常世田さん:ご紹介をいただきまして、東京のマルシェで販売をしてみないかと打診頂いたもので、高速バスを使って東京の方に何度かテスト配送はさせていただいております。ただ、ちょっとこのコロナ禍で、今のところはまだちょっとストップしてますが、今後、いいように進んでいくのではないかという見解も出ています。また、只今好評いただいていますのが、高速バス等を使って、道の駅の発酵の里こうざきの方に鮮魚の方を配送させていただいています。金目鯛含めました鮮魚の方を配送させていただいているんですけれど だいぶ好評をいただいておりまして、防災無線みたいなのを使ってでもですね、放送をしていただいて、銚子の魚入荷しましたよということで流していただいて、だいぶウケが良いと話を伺っております。

ちなみに、銚子に集まる魚介類、船からだけではないんです。例えば、茨城の港であがったタコがそのままトラックで銚子の市場に持ち込まれるというルートもあるそうです。海からも陸からも魚が集まってくるんですね。 最後に、常世田さんにリスナーの皆さんへのメッセージをいただきました。

常世田さん:

今このコロナの中でなかなか皆さん動けないとは思うんですけれども、落ち着きましたら銚子の町の方来ていただいて、銚子じゃなきゃ食べられない魚、鮮度は間違いないんで、がいっぱいありますので、ぜひ銚子の方にいらっしゃっていただいて、美味しい魚を食べていただきたいなと思います。金目はまあブランド化してるんで、もちろん食べていただきたいんですけれども、銚子の入梅時期に揚がるイワシ、とっても美味しいんでこちら刺身とかだとやっぱ地元じゃなきゃ食べられない部分もありますので、是非食べて頂きたいですね。

梅雨の時期、5月から7月ころに揚がる脂がのった「入梅いわし」という名前は銚子発祥と言われているそうです。手釣りによって銚子漁港に水揚げされることから「銚子つりきんめ」と呼ばれる銚子産のキンメダイは、2013年4月に千葉県内の水産物として初めて地域団体商標登録をしました。さらに、千葉を代表する優良水産物ということで、千葉ブランド水産物の生鮮水産物第一号に認定されました。それから銚子漁港に水揚げされるマグロは冷凍ではなく「生マグロ」なのが特徴で現地にいくと生マグロ専門のお店もあるそうですよ。銚子産の魚介類、たくさんあります。まずはお近くのスーパーなどでみかけたらぜひ手に取ってください。

2022/2/11 UP!

アニメ作品に出てくる建物や景色が実在のものに似ていて、ここがそのモデルとなった場所じゃないかな?と話題になる「アニメの聖地」。ファンが「聖地巡礼」と称して実際にその場所を訪ねたりするアニメツーリズム動きもという動きも注目されていますよね

今回は、ここじゃないかな?じゃなくてズバリ「鴨川」が舞台とはっきりしている 放送後10年以上経った今でも多くのファンが訪れるきっかけとなったアニメ 「輪廻のラグランジェ」を支えるミンナノチカラをご紹介します。

まずは輪廻のラグランジェとはどんな作品なのか。輪廻のラグランジェ鴨川推進委員会のWebページからの引用になりますが、

TVアニメ『輪廻のラグランジェ』は2032年の鴨川市を舞台に繰り広げられる、鴨川女子高校に通い、「困った人を見たら助けずにはいられない」ジャージ部を率いる京乃まどかを主人公とするロボットアニメです。2012年1~3月・7~9月の2期各12話・計24話が、読売テレビ/TOKYO MX/チバテレビ/札幌テレビ/中京テレビ/福岡放送で放送されました。

とのこと。2032年に宇宙とつながるところが鴨川。ものすごい発想ですね。

鴨川が舞台のこのアニメ、実は、鴨川で地元の街おこしを考えるみなさんの活動が大きな役割を果たしています。今回はそのアニメ作品で街を盛り上げようと鴨川市役所をはじめ地元の5団体から組織された「輪廻のラグランジェ鴨川推進委員会」の委員長 岡野大和さんにお話を伺いました。まずは、鴨川を舞台にしたアニメが制作されるという話を初めて聞いた時のエピソードです。

岡野さん:鴨川に初めてお話しが来たというのは、ちょうど2012年の1月に放映がスタートしているんですが、その半年前の2011年の6月に「制作委員会」の方々がやってきて「鴨川を舞台にしたアニメを実は作ってるんです」と。で、来年の1月から放映しますと言うことで、当時は市役所の方が、その話を受けたんですけれども。私たち一般市民にお話が徐々にこう漏れ伝え聞こえてきたというのは、まあ、8月から9月ぐらいだったんですね。ですので、放映のもう本当に数カ月前になります。もう内容も知りませんから、どういうふうに?じゃあ鴨川が、アニメで描かれているのかなっていう。それはもう、私とかあと鴨川で一緒にやってる仲間なんかも話しても、そこはもう想像の世界っていうんですかね。全然分からなかったですよね。はい。まあ、楽しみでもありましたけどね。はい。

突然、降って湧いたような話に驚いた岡野さん。岡野さんは、鴨川の情報フリーペーパーなどの発行人もされているので、情報が入ってきたのだそうです。とは言っても、その時の情報は「舞台が鴨川」ということだけで、絵の感じもストーリーも全くわからなかったそうでが、その後、第1話ができあがって、街の人たちにも見てもらおうということで、上映会があって、ようやく岡田さんたちも作品を見ることになります。そのときの感想をお話しいただきました。

岡野さん:先行上映会というのを12月の23日の日に鴨川で行ったんですけれども、だいたい私もほぼその頃に第1話だけは見させていただいたんですね。でもですね、やっぱり地元の人間としてはストーリーよりもまああとキャラクターとかよりも、どうやって鴨川市のどこがどうやって描かれてるんだろう?みたいなところばっかり気になっちゃって、正直、あんまりストーリーは頭に入ってこなかったですね。やっぱり放映見てても、あ、ここがこういう風に描かれているんだとか、結構忠実に描いてはくれてましたので、そういう目線がやっぱり先に来ちゃいましたね。はい。聞くところによると、もう数年前からその制作される方々が、ロケハンをして何度も鴨川に通っていたというのは聞いてまして。結構、山の上とか上がって普通地元の人でも行かないような場所なんですよ。で、そこからこう鴨川の俯瞰図を書いてたりとか。かなり綿密に調査はされてたんだなっていうのは、正直、地元としても感心しました。

ちなみに、岡野さんは地元鴨川にある天津神明宮で神職をされている方。

もしかして、自分のところもこのアニメの舞台になるのか?とかなり期待をされたそうですが、残念ながら、場面で登場することはなかったそうです。

かなり綿密にロケハンをされていたようですね。作品12話分のタイトルをご紹介しましょう

第1話「ようこそ、鴨川へ!」/第2話「鴨川スピリット」/第3話「鴨川にランの花咲く」/第4話「鴨川スイマーズ」/第5話「鴨川に来た男」/第6話「風と火と水と鴨川と」/第7話「曇り のち 鴨川」/第8話「鴨川ロリータ」/第9話「勝浦発→鴨川行」/第10話「さらば鴨川」/第11話「鴨川絶対防衛ライン」/第12話「またいつの日か、鴨川で」

全部に鴨川が入っています。ここまで一つの町に入れ込んでいるアニメは他にないでしょうね。

アニメ「輪廻のラグランジェ」の放送終了後も、アニメのキャラクターが鴨川ふるさと特別大使に任命されたり、2014年の夏には鴨川市郷土博物館で「輪廻のラグランジェ展」が開催されたり、鴨川での展開は続いていました。そんな中、アニメ制作側から「この作品の制作資料をそろそろ処分する」という話が出てきます。それを聴いた鴨川推進委員会が「それならばその資料をください!」と申し入れ、結果、この作品の絵コンテをはじめとする制作資料のほとんどが2015年鴨川市に寄贈され、大切に保管されるようになったそうです。アニメの放送当時からの動きを岡田さんに伺っています。

岡田さん:今までの、アニメっていうのはファンの方々がここはここじゃないかなっていうことで、徐々にファンが集まっていくっていう流れだったんですけど、この「輪廻のラグランジェ」という作品は、おそらく初めて、制作委員会がはっきりと、もう「ここの舞台は千葉県鴨川市です」と、放映前から言ったアニメだと思います。これがどうも舞台になった高校らしいぞとか、結構もう写真付きでブログであげたりしていて、私たちもいや、もう来てるんだと、もう放映される前からファンの方々が本当にチェックに来てるんだっていうのはですね。ネットを見てですね。非常にびっくりしました。やっぱり僕たちに夢を持たしてくれた。地域にも夢を持たしてくれた。そういう制作資料、しっかり大切にやっぱ地域が保管して行くっていう、まあ、ある種の文化的な見方っていうんですかね。そういった思いで今活動を継続しているっていうところはあると思います。

制作の過程でたくさん生まれる制作資料、放映後は処分されることも多いのだそう。それをしっかりと受け継いでいるというのはいいことですね。

さて、実は 輪廻のラグランジェ、すでに10年後のイベントが発表されていて、この作品との出会いを大切にしていらっしゃる鴨川推進委員会のみなさんは いまそこに向けて活動をされています。

岡野さん:作品の舞台設定年が2032年。一つ私たちの取り組みとして、そこで市内の「ー戦場スポーツ公園」という芝生の広場にですね。2032年の自分とか大切な人に向けたそのハガキとか、そういうものを封入したタイムカプセルを埋めたんですよ。で、それを2032年の10月17日の正午に、掘って開けようっていうことで、もう実はイベント決まってるんです。アニメの中では(鴨川は)宇宙と繋がる場所になってるんですよ。鴨川がある種の一番地球の最前線というか.。で、そこで宇宙と戦うわけですね。でこれ、荒唐無稽な話かもしれませんけど、でも今想定外のことが起こる時代じゃないですか。だから、もしかすると本当に鴨川が地球の最前線になっている可能性も0じゃないなあっていうふうに思いながら、でも、もうあと10年かと、、、活動今我々やってますね。

鴨川推進委員会や製作スタッフ、声優さん、ファンなど、関係する皆さんで埋めたというこのタイムカプセル。掘りだすの楽しみですね。

掘り出す日までのカウントダウンタイマーほか、盛り上げ活動の報告などは上記のリンクからご覧いただけます。

今回、取材班(チーバくん)は輪廻のラグランジェに出てくる、場所を実際に行って写真を撮ってきました。アニメの場面と比べながら写真を撮ると楽しいものですね。

2022/2/4 UP!

みなさんは味噌、どのぐらい食べていますか?味噌汁や味噌煮込み、もろきゅうにつけてなど色々な食べ方がありますが、今日はラーメンを通じて世界へ「味噌文化」を発信して いこうという会社のお話です。

ご紹介するのは、 「蔵出し味噌 麺場 田所商店」です。千葉県内だけでなく、全国的に展開をされているお店で、行かれたことのある方も多いと思いますが、味噌ラーメンの味はもちろんのこと、その経営力の高さも評価され、「千葉県経営革新企業」として2度も表彰されているんです。

千葉発の味噌ラーメン店ってことだと思いますが、味噌ラーメンっていうと、 北海道!ってイメージだけど、このお店の成り立ちはどんなだったんでしょうか。社長の田所史之さんにお話を伺いました。

田所さん:味噌ラーメンの専門店を150店舗、国内で営業させていただいている会社ですね。それがメインです。私生まれ、福島です。まあ本当、小さい、小さい味噌蔵だったんですけどね。味噌で学校も出していただきましたし、味噌でご飯も食べさせていただきました。はい。私の実家はですね、私も35歳で一度倒産してるもんですから、倒産と同時にすべてなくなりましたんでね、実家の味噌は現在ありません。まぁ起業するつもりもなかったんですけど、たまたまの巡り合わせだと思うんですけどね、その時に何かにこう頼ると言いますかね。それやっぱりご先祖様と言いますか、私が育ってきたこの味噌に頼ったんだと思うんですよね。これがね、19年前ですね。あの味噌ラーメンの時代というと札幌味噌ラーメンの時代でしたんでね。おそらく35年、40年前、皆さん札幌に旅行に行かれて、あのラーメン横丁で味噌ラーメンを食べて帰ってくるっていう、それがあの「道産子」さんになって「くるまやラーメン」さんってチェーンになっていったんだと思うんですよね。それもまあ、あの一段落して実は下火になってた時代でしたね。横浜の家系ラーメンさんっていうのは、全盛の時代だったんですね。

ラーメンブーム、色々ありましたよね。

田所社長は再チャレンジにあたり、家系全盛の時代に、醤油や豚骨ではなく、「味噌ラーメン専門店」に特化して展開されました。それが現在北海道から沖縄まで国内143店舗。もちろん「味噌ラーメンファン」は多いとは思いますが、なぜ ここまで受け入れられたのでしょうか。田所社長、こんな風にお話されています。

田所さん:ラーメンをやってるっていうイメージがあまりないんですよ。これ、うちの社員もそうだと思うんです。この間、鹿児島の駅の中にですね、あの味噌ラーメンを出させていただいたんですけど、実はラーメンが3軒並んでます。地元の昭和23年創業のラーメン屋さん。私どもの隣が24年創業のラーメン屋さん。で、私どものラーメン屋があるんですけどね。通常であれば、おそらくラーメン屋で考えれば出さないんだと思うんですけど、私はもう味噌を売ってるっていう感覚なんですね。ですから、もちろんラーメンの形にさせていただいているんですけれども「味噌を売ってる」という感覚なもんですからね。ですからまあ、鳥取県の米子で行きますとですね。人口15万人ぐらいの、小さい町なんですけどね。ここにラーメン屋さん何軒もありますけれども、私どもが出ていっても、よそのラーメン屋さんも売り上げ落ちてないと思ってますし、よそのラーメン屋さんが・・大きいラーメン屋さんが出てきてもですね、われわれの売上が落ちないんですね。ですから、あのラーメンなんですけれども、我々は味噌売ってるっていう。ラーメン屋なんですけど、ラーメン屋じゃないみたいなあの形でその営業させていただいているんだと思うんですよね。

味噌は日本古来の発酵食品。「手前味噌」という言葉がありますが、かつては日本全国、各地、各家庭でそれぞれの「味噌」が造られていました。海外で日本食が注目されるなか、栄養価が高く、必須アミノ酸・ミネラル・ビタミンが豊富で、ビタミンB2やカルシウムの補給にも役に立つほか、調味料としても重宝されてきた「味噌」。「味噌ラーメン」を通じてトライしている「海外への味噌文化の 発信」についてもお話しいただきました。

田所さん:あの2007年にですね、ブラジルが1号店だったんですけどね。海外の2号店の台湾、で、の後が、シリコンバレー、ニューヨークもこれもみそ専門でやってきましたけどね。ラーメンっていうくくりでいくと、もうラーメンやっぱりチャイニーズなんですよね。豚骨がジャパニーズになってきて、この味噌ってのはどこにも入ってないんです。未だにあまり入ってないですね。味噌ラーメンを食べると健康っていうか、その発酵食っていうこと自体ですね、よくわかってないと思います。なぜその日本食がですね、今ユネスコなんかにも登録されたりですね、やっぱりこう世界でブームになっているかと言うと、やはりこれは日本人が長寿だからなんだと思うんですよね。食べることがイコール健康というところにつながっていってるんだと思うんですよね。そういう意味での味噌という発酵食というところでのその認知をされてまして、ですね。そこからラーメンへの、ブラッシュアップをしていると言うかですね。そのまだ程度だと思っています。昔のね、その日本のことわざですと「医者に金を払うなら、味噌屋に払え」っていうぐらいのことわざがあったようですけどね。江戸時代にはですね。腸をきれいにしたのが、この発酵食であって、その代表だったのが味噌っていうことらしいんですけどね。まあ、そういう意味でのその健康食という言われるところなんだと思いますけどね。

300年以上前の医学と食に関する本『本朝食(ほんちょうしょっ)鑑(かん)』(1695)には、「味噌はわが国では昔から『1日も欠かしてはならないもの』であり、元気をつけて血のめぐりをよくする効果がある」と記されています。元禄の時代から知られていたこのパワーが海外の方にもっと伝わるといいですよね!

最後に田所社長の今後の夢についてお話しいただきました。

田所さん:海外での味噌の製造含め、ですね、そちらに入ってきたいというふうに思ってます。で、それを踏まえてラーメンの味噌ラーメンは、やっぱりまた世界にこう広げていけるようなですね。今ちょっとコロナでつまずいてますんでね、また、これを修正して前進をして行きたいという風に思っています。当初ですね、19年前にこれをさせて頂いた時に、なんとか50店舗作りたいと。各県に1店舗を作りたいということで始めたんですよね。今、こうやってでも150店舗させていただいたんですけど、でも、まだまだ作れるところいっぱいあるんですよね。北陸なんかまだ出てませんしね。そういうところにもどんどんあの出店をしていってですね、全国の、味噌屋さん、私の実家なんかもそうですけど、小さい味噌屋さんがやっぱりさらに、小さくなってるお店やさんもあるんでね。こういうところにそのもっと、もっとその活力と言いますかね、あのもう一回元気になっていただけるような、「味噌文化」を、ラーメンを通して、作れたらいいなと思ってます。

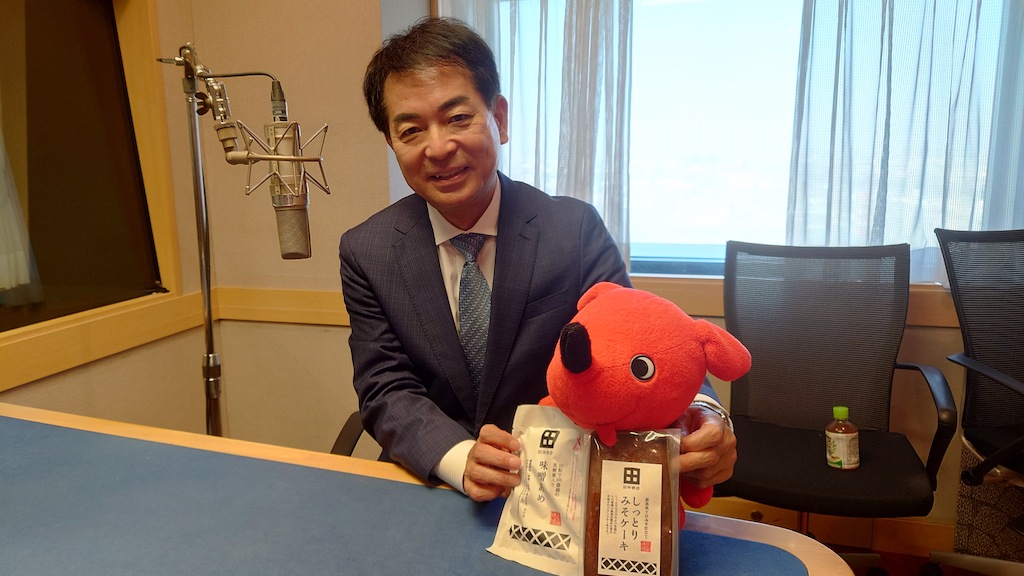

ちなみにこちらは田所社長からいただいた、オンラインショップで販売されている「味噌ラーメン」を自宅で作っていただくDJの中西悠里さん。お店でもおいしくいただいたそうですが、自宅でも本格的なお味噌の味が沁みたそうです。

田所商店の味噌は自社製造で、北海道・信州・九州・江戸前・伊勢など日本各地の味噌の中から各店舗ごとに選んだ三種類の味噌を基本にバリエーションを楽しめるようになっています。お近くのお店を見つけたらぜひいろいろ比べてみてください。(お店はこちらから検索できます)

2022/1/28 UP!

今日は成田空港のお話です。

現在、国を跨いでの移動にいろいろと制限がある状態が続いていますね。 空港は利用する方が激減して、寂しい状態の日々が続いていますね。そんな中、成田空港では、スペシャルバスツアーというものが行われていましてとても人気があるのだそうです。

空港は、みなさんご存じの通り厳しいセキュリティーがあり、どこへでも勝手に行けるというところではありません。一般人であ る私たちは、電車やバス、クルマで空港に着いたら、離発着ロビー、レストランや展望デッキなどがある旅客ターミナルビルの中の決められたエリアと、搭乗する飛行機に乗る、それですべてですが、このバスツアー、それ以外の普段入れない区域にも行けちゃうという特別なツアーなんです。

今回は、成田空港を運営しているN A A(成田空港株式会社)のグループ会社である、グリーンポートエージェンシーの大澤宏司さんに、このツアーについてお話伺いました。

大澤さん:成田空港のスペシャルバスツアーの企画・造成を担当しております。成田空港スペシャルバスツアーとは普段は関係者以外立ち入り禁止エリア皆様をご案内いたします。空港を支える裏方の仕事を車窓見学したり、国内での唯一の空港会社職員がターミナル周辺の航空機や車両の動きを専門に管理するランプセントラルタワーへ登頂も可能となっております。一部滑走路付近にて降車もするので離発着状況によっては普段見られないアングルからの航空機の離発着を見ることもできます。コロナ禍により壊滅的な状況にある航空業界であったり、観光業界、それを下支えする成田空港も非常に厳しい状況にあり、今できることを成田空港とその周辺の関連事業者と連携して成立しているツアーとなっております。

成田空港は、現在は、人を乗せて飛ぶいわゆる「旅客便」は激減しているんですが、貨物はあまり減ってません。そもそも航空貨物の取り扱いは、日本で一番多いので、カーゴとよばれる貨物便がたくさん往来していますから、コロナとはいえ大変なことなんです。迫力ある風景をこんなに間近で見られるというのは、空港関連会社であるグリーンポートエージェンシーならではでもあり、しかもいろんな空港関係者が協力してくれてこそ成立しているそうなんです。

大澤さん:バスツアーのまずガイドについては、普段は空港のインフォメーションで働くスタッフをガイドに迎えて、警備については普段空港関連施設を警備している警備員が対応します。バスについては地元のバス会社であったり、普段は成田空港と都内を結ぶリムジンバスなんかも協力しながら、対応しているところです。 毎回その企画内容を変えて月3〜4回程度実施をしているところです。例えばですね、先ほどのリムジンバスとタイアップした企画などは、バスの車庫見学と空港見学を組み合わせたり、近くにある航空会社関連のレストラン古民家を改装したジャルアグリポートと連携したツアーであったり、この周辺の博物館や機内食工場とタイアップした企画なども実施しております。弊社のツアーに関しては、関係者の協力が必須となっておりまして、まあ今置かれているその空港の状況であったりとか、そういったところは関係機関に理解いただいて協力を得て信頼関係を得ながらツアーの方を造成をしているところです。

10年ほど前から、こんなツアーができたらいいなという話はあったそうなんですが、コロナの影響を受けて実現に向けた話が一気に加速したそうです。でも、普段一般の人が入らないところに人を入れるということはなかなかハードルが高くて、保安上の問題とか、衛生上の問題などありますし、もちろん空港としての通常の業務に支障があってはいけません。そういったことを細かく調整しながら、ひとつひとつツアーを企画していったそうです。

空港内のいろんなセクションとの交渉を進め、さまざまなスペシャルバスツアーを展開しているそうですが、だいたいは、大人ひとりのお値段がおよそ2万円ほどど、パッと見るとちょっとお高めに見えるんですね。でも大人気なんです。 どんなお客様が参加しているのか、その反応などについて聞きました。

大澤さん:全国からこのツアーの為に来ていただくお客様がいたりとか、実際にもう3回、4回とリピートしてくれてるお客さんもいれて、大変好評いただいております。遠くはその宮古島からこのツアーの為に来ていただいたお客様もいらっしゃいます。このツアーのために前泊して参加していただいております。特別なアングルで 写真が撮れて、非常に満足して帰って行かれました。

どちらかというと、やはり航空ファン、そういった方の方が中心となっているところです。見学ツアー中では下車ポイントを用意しておりまして、滑走路の中央付近の消防署付近で下車が1度できまして、そちらの方からは航空機の離発着が見られますので、写真好きの方とか、大きなカメラを持って皆さんその離発着の様子を写真に撮られているところです。望遠レンズを用意したりとか、三脚を準備して離発着を待ち構えているお客様などもいらっしゃいます。日によって、飛んでる飛行機も違いますので、1度に限らず2回、3回と参加していただきたいところです。

鉄道だと、写真を撮影する鉄道ファンを「撮り鉄」なんて言いますけど飛行機の写真を撮影する航空ファンは「スポッター」と呼ばれているみたいですね。

大澤さん:今後、外国人需要の方が回復してくる時にはですね、空港とその周辺地域の観光の魅力を感じていただけるようにですね、そういったツアーも企画していければいいなと考えております。空港見学ツアーの私の1番のおすすめポイントとしてはランプセントラルタワーとなっております。地上約60mのタワーとなっておりまして、360°見渡せる景色からはですね、夕方などは遠く富士山やスカイツリーなどを見渡せて大変魅力的なタワーとなっております。夕方がおすすめですね。タイミングが合えば、4000mの滑走路に航空灯火がパーッと明るく光るタイミングに会うことができますので、それは本当に感動すると思います。おすすめです。成田空港を、もっと好きになってもらっていただくこと請け合いです。あなたの知らない成田空港をこのバスツアーで見つけてください。

すでに、香取神宮と佐原の町での食事などをセットにしたツアーも行っていらっしゃいます。成田空港を移動の通過点としてではなく、目的地として楽しんでもらうための企画・・・過去には、朝一番の飛行機が到着るする前の空港を楽しむ、朝3時45分出発するというハードなものもあったそうですが、朝日と飛行機のコラボレーションの写真を撮影できるということで大人気だったそうです。今後もオンリーワンのツアーの魅力を発信していただきたいですね。ツアーの詳細はグリーンポートエージェンシーのホームページに紹介されています。ぜひ最新の情報をチェックして、成田空港の新しい楽しみ方 見つけてください。

https://nrttour.gpa-travel.jp/

お話聞いてきました。

2022/1/21 UP!

柏に、全国でもかなり有名な相撲クラブがあるんです。そこから未来の大相撲横綱を目指して多くの子供たちが頑張って、実際、相撲部屋に入門、力士として活躍している方もいるそうなんです。 今日は「柏相撲少年団」をご紹介します。

練習は主に、柏市中央体育館の相撲場で行っています。取材スタッフによると、取材当日の午前10時、気温なんと5度だったそうですが、立派な土俵の上で、子供たちが元気に練習していました。

ご自身も柏相撲少年団のOBで、現在・監督をされている永井明慶さんに、今回、お話いただきました!柏相撲少年団、いつ頃、どうやってできたのでしょう。

永井さん:柏相撲少年団の監督をやっている永井です。平成元年にスタートしまして、当時はですね、柏市のゆかりの力士として、麒麟児さんが有名なんですけど、麒麟児さん引退直後、この柏の地に、相撲を残すためにあの立ち上げた次第ですね、はい。関東でも数少ない大会ができる会場でして、いつもゴールデンウィークとかは子どもたち300人ぐらい来て、相撲大会をやっています。うちはですね。まあ入団するっていうところでいうと、オムツが取れてから入れるので、1番下の子は3歳 とか。上は中学3年生ですね、はい。私がちょうど始めたのは、平成4年の小学4年生の時だったんですけど、ちょうど世間が「若貴ブーム」で相撲ブームが来てる時に親に声をかけられてですね、ちょっとそれをやってみないかということで、「この町に土俵があったので、相撲と出会えた」という形ですね。

その盛り上がりをしっかり繋いでいこうということで始まったのが、柏相撲少年団。今でも常に多くの子供たちが練習に参加しているのには、監督をはじめとする指導者の皆さんのこんな思いがあったからなんです。

永井さん:うちって強くすることも大事かもしれないんですけど、それ以上に「相撲を好きになるように」色んな事に取り組んでます。やっぱり強くなる上で厳しい稽古とかもありますので、そういった時に嫌いなものに関しては、忍耐力とかもつかないんですけど、好きなものに対してはやっぱり厳しい事とかきついことにも耐える精神力が身に付いてきますので、そういったことでは好きにさせるような工夫を色々してますね、はい。1番遠い子は鹿児島の徳之島の方からきたりとか、愛知から来たりとか、何人かですね、自分の町に相撲をやれる環境が無いとかいう子はですね、親元離れて ここで取り組んでいる子もいます、はい。

柏ではこの「柏相撲少年団」だけでなく、柏市から力士を応援・育成する、柏の力の会と書いて「はくりきかい(柏力会)」というプロジェクトが始まっています。柏市内で活動する未来の力士を育て上げるための協力、支援。そして柏市にゆかりのある力士への応援。さらに柏市とゆかりある力士が引退した際の活動の場を支援し、福祉活動にも貢献するという3つの柱を持った活動を行っています。

少年相撲大会で、全国的にも強豪として有名な柏相撲少年団。永井監督に、番組リスナーの皆さんへメッセージをいただきました。

意外と柏から力士出てるんですけど、相撲クラブあったんだってまだ言われるので。まあ本当に何かこういうラジオも通じて、柏に相撲クラブがある頑張っている子供がいるって知って欲しいですね。全然もう来ていただければ、本当に中に観客席があるので、もうそこに座って誰でも見れるようには開放してます。うちは、はい。結構ね、見てて見てるうちにやりたくなったから体験するって子もいますし、あとはもううちすごくいいなと思うのが、子供たちいっぱいいつもやってるじゃないですか、その親だけじゃなくて、おじいちゃん、おばあちゃん、だから3世代で楽しんでくれてるので。この柏で唯一の相撲クラブである柏相撲少年団。毎週土日の9時から12時で稽古してます。大きい子から幼児のちっちゃい子まで、みんな土俵の上で頑張ってますので、本当にふらっと気軽に立ち寄る感覚でいいですので、ぜひご興味ある方は見に来てほしいです。