2022/1/14 UP!

第80回でご紹介するのは君津のカラーです。実は千葉県は全国トップクラスのカラーの産地なんですが、中でも君津市の小糸地区は、湿地でよく育つカラーの生産が盛んな地域なんです。今回は、日本有数のカラーの産地、君津のカラー農家さんを取材しました。ちなみに、カラーという花はその生育場所によって「湿地性」と「畑地性」の2種類があります。「湿地性」は、常に水がある状態のところで育てるもの。そして「畑地性」畑・・つまり土の上で育てられるものです。「湿地性」の君津のカラーの特色について、生産者団体の ブルームネット、松崎航さんに伺いました。

松崎さん:君津でカラーを作ってます。ブルームネットの松崎航と申します。サトイモ科で南アフリカ原産なんですけども、阿蘭陀海芋っていう和名がありますね。この千葉県の君津市っていうのは、すごく井戸水が豊富にでるところなんですけど、自噴井戸が沢山実はある地域なんですね。井戸の水がたくさんないとカラーっていうのが、実は育たないっていう。ビニールハウスの中にずっと井戸水を掛け流してるんですけど、そこに球根がうわっている。よく循環させているの?とかっていう人いるんですけども、もう「かけ流し」。井戸水をかけ流し。ここら辺で出るその井戸水の温度が、15°前後なんですけども、それが要は冬場はビニールハウスを温めて、凍らないようにする。で、夏場は、その球根腐らないように冷やしてくれる。井戸水の恩恵じゃないですけども、そういうのを受けて、ここら辺、君津の小糸あたりっていうのが湿地性カラーの一大産地となっている理由かなと思います。この千葉県の君津市、世界一、多分カラーに合って いる地域なんじゃないかなって。原産国よりあってるかもしれない!という人も、昔いましたね。

白いカラーは、ちょっと大ぶりな感じで、大きめの生花や結婚式の装飾とかで使われていることが多かったと思いますが、昨年秋、千葉県が新しい品種を発表しました。名前はブリリアントベル、10年の歳月をかけて開発したそうですが、従来の人気品種・ウェディングマーチと比べてどんな特徴があるか伺いました。

松崎さん:去年、千葉県の方で育種した新しいブリリアントベルというカラーが発表されまして、ブルームネットとあと、小糸花き組合という、生産組合2つあるんですけれども、そちらの方で今皆さん作付して栽培を始めています。(従来の)ウェディングマーチっていうのはすごく茎が太いですが、このブリリアントベルは細いんです。で、花もそんなに大きすぎないので、何本かまとめて束ねて持っても太くならないんです。ウェディングマーチだと5本ぐらいで大の大人がつかむような感じになっちゃうんですけども、ブリリアントベルだったら10本とか15本とか持っても、そのなんですかね、花嫁さんが持っている姿が凄い綺麗に見える。そういう花だと思ってますね。

千葉県のホームページによりますと、特徴は

- 花は小ぶりで、ややクリームがかった白色

- 茎は細く、収穫本数が多い

- 従来の栽培品種(ウェディングマーチ、アクアホワイト)よりも収穫開始時期が早い(10月頃~)

- カラー生産の大敵である「疫病」に強い

- フラワーアレンジメントやブーケに使いやすい

ということです。ちょっと小ぶりなら、確かにブーケなどアレンジしやすいですし、小さな手の方でも持ちやすいですよね。それに早く収穫できるということは、カラーを楽しめる期間が増えたわけですから、私たちにとっても嬉しいことですよね。まだ作り始めて間もないということですが、花屋さんやお客さんからの反応も上々だそうです。

松崎さんは生産者組合ブルームネットのメンバーで、お父様の代からカラー農家で育ちましたが、後を継ぐのはあまり乗り気ではなかったそうで一旦大手の花屋さんに就職。いろいろな現場でさまざまな種類のお花と向き合う中で、君津のカラーのクオリティの高さに驚いたそうなんですね。 そして、この花を継いでいかなくては、と就農されたそうなんです。ブルームネットのカラーはその品質の高さで、信頼を得ていますが、実はカラーというお花、扱いがとても難しいんだそうです。

松崎さん:ブルームネットの1番の売りっていうのが厳しい選別。このカラーっていうのが実はすごく傷つきやすい花なんです。白いところが折れジワとかが入ってしまったりするとすぐ茶色くなっちゃったりするんですけど。やっぱり1番取ってきた状態っていうのが1番きれいなので、そういう状態でお客さんに届けたいという思いがあるので、しっかり1本1本、丁寧にキズが入ってないかっていうのを選別して、したものを束ねて箱詰めして出荷するという形をとってますね。輸送中のスレっていうのが1番怖いんですよね。我々の手元できれいに箱詰めしても、やっぱり輸送中に揺れたりっていうことがあるので、その箱詰めでいかにすれないかっていうのは、丁寧に・・そうですね。梱包はしてますね。お客さんのもとに綺麗に行ってこいってみたいな感じですね。

松崎さんご自身の農園で栽培しているカラーについては、全部無農薬で作られているんです。井戸水掛け流しでも、下流の地域にも環境に影響がでないように持続可能な生産に配慮されています。そして、お花の収穫、摘み取り、寒い時期は、あまり朝早くは収穫しないんですが、なぜでしょうか?

この時期の君津内陸部は、霜が降りることも多々あるそうで、そんな時に摘み取って置いておくと、花が凍ってしまい、傷んでしまうことがあるので、少し気温があがってから摘み取り作業をするそうです。

お花屋さんでカラーつかいたいという時に、やっぱり太いと花束を組みにくかったりして使いにくいってよく言われたんですけども、新しいこのブリリアントベルでしたら、ほかの花と合わせてもいいですし、

一般の家庭っていうのは、大きい花瓶がない家庭って結構たくさんあると思うんですよ。ちっちゃい花瓶

しかないとかっていう方にもこのブリリアントベルだったら楽しんでいただけるサイズ感なんじゃないかなと

思ってます。このカラーっていうのは、やっぱりすごくスタイリッシュで、線があってカッコいい花だと思うんですよ。男性の人が持って歩いても、すごくサマになってカッコいい花だと思うので。是非、女性の プレゼントとか考えている方、ぜひね、君津のカラーを買って街を歩いていただけたらいいなと思います。

日本有数の産地という言葉に驕らず、一本一本大切に作られている君津のカラーは品質も抜群です。お花屋さんでカラーをみかけたら、それは君津から届いたカラーかもしれません。乾燥に注意してお手入れすれば 10日から2週間は楽しめます。ぜひ注目してみてくださいね!

2022/1/7 UP!

今年もよろしくお願いします。

山武市の国道126号沿いに いちご園や直売所が並ぶ「ストロベリーロード」があるのをご存知でしょうか?

このエリアには、およそ20軒もの観光苺園がありまして、イチゴ狩りシーズン、たくさんのお客さまをお迎えしようとみなさん、頑張っていらっしゃいます。およそ20軒の苺園から組織されるこの組合では、「真紅の美鈴(黒イチゴ)」や「白いちご」といった珍しい品種も含めると20種類以上のイチゴが栽培されているそうです。今回は、観光苺組合の組合長でインパクトのある名前のいちご園「順子のいちご園」の園主、中村隆幸さんに、お話を聴いてきました。まず、イチゴよりも先に気になるのがその名前。順子さんって、どなたなんでしょう?

中村さん:順子はうちの母でございます。イチゴっていう字が草かんむりに母という字を書きますので、まあうちの親父が母ちゃんの名前でうちはいこうと言うことで、この名前になりました。以前は中村いちご園ということで、名字での園名ではあったんですけれども、この方がインパクトがあるということで好評いただいております。東京の高級フルーツ店などに卸す出荷組合が母体となってまして、そこからだんだん観光に舵を切っていくのが、それが40年ぐらい前からということですかね。千葉県の耕作地の土壌の性質というのを地図で見ますと、この辺一帯はですね、黒土、すごく肥沃に富んだ土地柄でありまして、特に甘いイチゴを作る。そういう地力のある土と言うことで、すごく合ってたんだと思いますね。

取材時には順子さんはお出かけ中で会うことはできませんでした。

順子のいちご園では、12月初旬から直売所、年明けからいちご狩りが始まっています。8種類の美味しいイチゴを作られているそうで、食べ比べできるのも楽しいところ。「とちおとめ」「あきひめ」「ふさのか」「おいCベリー」「やよい姫」「かおりの」「紅ほっぺ」「チーバベリー」で8種類だそうです。それぞれに特徴があって、美味しい時期も少しずつズレているので、シーズン中 何回行っても楽しめます。

いろんな種類の中でチーバベリーという名前のものがありますが、これは一体どんな味がするのでしょうか?

中村さん:葉県の試験場で開発・育種された品種でして、もう10年以上前試験段階の頃から成東地区ではずいぶん作ってました。当時は千葉S4号という名前で試験栽培として、この辺で実証試験みたいなことをやってたんですけれども、もうこれを世に広めようということで「チーバベリー」という名前で皆さんから公募したと思います。はい。育種登録をし世に出たわけですね。特徴としては割と大果です。大きいです。粒が。甘みもあるんですけれども、酸味とほどよいバランスですごく濃厚芳醇な、果汁も多いので、そういった食べ応えのあるイチゴだって、そういう印象ですね。そこはやっぱり千葉県が満を持して世に出すイチゴですから、相当その試験場の方々も苦労なさったのではないかと思います。直売とイチゴ狩りの2本立てなので、うちは苺狩りのみなんですけれども、もちろん直売店で買える園もございます。

名前からも分かる通り、千葉で開発されたイチゴなんですね。

食べ比べも楽しいいちご狩りですが、だいたいは5月の大型連休ごろまで楽しめるのだそうです。まだ4ヶ月もありますが、長い期間私たちを楽しませていただくために、イチゴ農家の皆さん、大変なご苦労もあるようです。

たとえば、現在2022年のこの時期に収穫できるようにするためには2019年の秋から準備を始めなくてはいけないそうです。「夏の間は暇そうでいいね!」ってよく言われるけど、そんなことは全くなくて、サウナ並みに暑くなっているハウスの中で、イチゴの手入れをされているそうです。そして 令和元年、2019年の秋に千葉を直撃した台風ではこの地域に壊滅的なダメージを与え、次のシーズンを諦めようと考えた農家さんも多かったそうです。

中村さん:まあ、私共組合の中にはやはり高齢の方で70代半ばぐらいになる方もいらっしゃいます。ほぼほぼ台風19号でハウスが倒壊してしまい、正直どうするのかなと思ってたんですが、まあ、政府のいろんな支援もありまして、ハウスをまた立て直し、またね、いちごを作ってるんですね。おじいちゃんが言ったことがですね、やっぱりお客さんが待ってるからさっていうんですね。私の所も被害は少ない方だったんですけれども、それでも、もう本当にまさに途方にくれる、呆然としてしまう、何から手をつけていいんだろうっていうような感じでした。で、ちょうどやはり、どうかなと、大丈夫かなと思ってたんですけども、うん、やはりお客さんの顔がこう思い浮かぶんでしょうね、頭にね。待ってるお客さんがいるから、やっぱり苺作らなくちゃっていう。そういう思いがあってのイチゴ作りなんだと思いますね。

お客さんのためにというその思い。ありがたいです。その思いのお陰で味わえるこの美味しさ。スタジオでも楽しませていただきました。

この番組を聴いて、山武にいちご狩りに行きたいなと思った方、中村さんにいちご狩りに役立つ「アドバイス」伺いましたよ!美味しく楽しむために、何時頃行ったらいいんでしょうか?

中村さん:もうこれは朝イチに限りますね。早くから入った方から順番に、大きい実だとかおいしそうな実をどんどん口にして、だんだんそういう実が少なくなってきちゃいますので、できれば午前中に来ていただければ、もう充分かと思います。午後きたらちょっと、小さい粒、小ぶりな実にもね、ちょっと手を伸ばしてみてほしいと思いますね。割と小粒の方が美味しいって言って召し上がる方ずいぶん多いです。食べ放題なので、もう100個200個食べても全然大丈夫なんで、はい、とにかく美味しい実をいっぱい食べていってもらいたいですね。山武市成東観光苺組合はですね、感染症対策もキッチリとして皆さんのお越しをお待ちしております。ここに来ないと、なかなかこういったいちごってのは食べられないと言うのが、正直、お客様、いろんな方から聞く声なので、是非ともですね、私たちが最高の状態で捥いできたいちごをぜひ召し上がっていただきたいと思います。食べればわかります。これは間違いなくわかります。

朝イチからイチゴ三昧とは贅沢な感じですね。大きいのだけじゃなく小振りでもおいし〜いものもたくさんあるそうですから、しっかりと見極めたいですね。

山武市の「ストロベリーロード」、ぜひ皆さんも、現地で食べてみてください。完熟いちごはサイコーですよ!近くには人気の道の駅「オライはすぬま」もあって、地元の新鮮な野菜や水産加工品などもいろいろ買えるので、是非立ち寄ってみてください!

2021/12/31 UP!

今回は、千葉の郷土料理を取り上げています。中でも、特色がある「太巻き寿司」です。かなり大雑把に言いますと、大きな海苔巻きなんですが、どんな特徴があるのでしょうか?千葉伝統郷土料理研究会会長の杉崎幸子さんにお話を伺っています。

杉崎さん:千葉伝統郷土料理研究会会長の杉崎幸子です。この会は千葉に伝わる郷土料理、これを伝えていこう、継承していこう、残していこうということで始まってはいるんですけど、今、中心的に活動しているのは太巻き技術。太巻き寿司の技術を皆さんにお伝えしていこう、広めていこうという活動が大体の活動にはなっています。千葉の太巻き寿司は独特です。切り口から色々な模様というか、図柄が出てきます。花であったり文字であったり、色々な楽しい図柄が出てきます。お寿司の中に色々な絵をかく想像して作っていくというのは独特ですね。いろいろな食べ物ではありますけど、まあ金太郎飴のようなイメージをしていただければいいかと思うんですけど、元気な男の子の顔も出てきますし、蝶々も出てきますし、凝る方は富士山まで作ってしまいますので。

みなさん、太巻き寿司といいますと最近は関東にも浸透してきました「恵方巻き」を思い浮かべる方もいると思いますが、千葉の太巻き寿司、まずは見た目も違いますし、使う素材も独特なんです。なぜこのような形になったのか千葉の太巻き寿司のルーツについて杉崎さんに伺いました。

杉崎さん:私たちの会を作りました、龍崎がいろいろ調べたんですけど、どうも紀州の方の漁民の皆さんが九十九里の方へ色々交流があった。その時に紀州の高菜漬で作る「めはり寿し」の、大きくまくっているのが原点になって、どういうきっかけかわからないんだけど、ちょっと工夫してみると中に色々な図柄ができるというのを発見したのが、ルーツではないかと、私たちにこう色々説明してくれる中ではあります。今のように華やかではなくて、もう少しシンプルな簡単な図柄だったんではないかなと思います。いろいろ江戸時代とか、いろいろおっしゃるんですけど、漉き海苔、今のような海苔ができて、農民の手から生まれているんですけど、農家の方々が海苔をちゃんと買えるようになった時代からではないかといわれています。ただ人によっては、江戸時代とか江戸時代の終わりからとは、まあ、古い歴史があるという風にはおっしゃってますけど、はっきり何年ぐらいからという文献はまた探せてないです。

お話にあった「めはり寿司」は、和歌山県、三重県にまたがる「熊野地方」や奈良の「吉野地方」の郷土料理で、大きな高菜の葉でまるくご飯を包んだ ものなんですが、見た目もあんまり似てないですし、作り方もかなり違いそう。ということで、実は先日中西さんが、特別に、杉崎会長に直接、作り方を教えていただくことになりまして、感染症対策をしっかりとした上で、作ってきました。

なかなか上手にできてますね

昔は、この太巻き寿司、専門の人が作っていたようなんです。

杉崎さん:冠婚葬祭ですので、お正月の人がたくさん集まる時とか、その他のお祭りの時とか、大勢の人が集まる時のおもてなし料理として作られていたものです。作る方によって、いろいろな図柄を作る、特異な図柄があったようです。今は100種類以上、140種類とか言われてますが、昔、素朴な図柄で作られていた時代は、すしつけ名人という男性の料理人の方いらっしゃって、女性たちは食材を準備してお待ちしている。そこへ名人が来るとお寿司を巻き上げて、切らずに帰ったんだそうです。伝え聞くところによると巻き簾と包丁をさらしの手ぬぐいに巻いて、(太巻きを)巻いたら、帰ってしまうというふうに伝え聞いております。で、それを準備をしていた女性たちがこういう風に作っていたよねっていうのを思い出しながら、実は終戦後、すしつけ名人の男性が作らなくなってから女性の手に移って、今のような華やかな図柄になったと言われています。

杉崎さんが会長をつとめる千葉伝統郷土料理研究会は、現在、コロナの影響でお休みしていますが、県内各地や時には海外でも「太巻き寿司製作体験教室」を行って、この伝統料理を伝える活動に取り組んでいます。この活動の今後についてお話いただきました。

杉崎さん:やはり止まってしまったら、もうそこで伝えるということが消えていってしまうような心配がありますので、常にこう情報提供をして郷土料理があるんだ千葉県にはこんな素晴らしいものがあるんだというのは、情報として発信し続けていきたいと思っていますので、早く再開したいなと思っています。千葉県いろんな食材がとれるので、その食材を使ったお料理がやっぱり地域で残されていて、それが今に伝わっています。地域で採れたもので作った郷土料理がちゃんと残っているということは皆さんに、知っていただきたいなと思います。

流通の発達によって、今や全国どこでも同じクオリティの食材が手に入る時代ですが、その場所でとれたてで土地の空気や水なども含んだ味わいを楽しめる「郷土料理」。ぜひあなたのまわりのさまざまな郷土料理、探してみてください。千葉伝統郷土料理研究会でも体験教室を徐々に再開していきたいということでしたので、番組ブログにリンクを貼っておきます。ぜひチェックしてくださいね。

2021/12/24 UP!

第77回でご紹介するのは千葉交響楽団です。1985年設立。36年の歴史がある、地域に根差したオーケストラを目指して主に県内での演奏活動を行なっている楽団です。

音楽監督を務め、指揮者でもある山下一史さん、あの世界的に有名な指揮者・カラヤンのアシスタントをしていた時に、急病となったカラヤンに代わり黒のジーンズのまま指揮をして、演奏会を大成功させたと言うとんでもエピソードをお持ちの方なんです。まずは山下さんに「指揮者」ってどういう役割なのか聞きました。

山下さん:『音楽家なのに楽器を演奏しない指揮棒を振るだけ。これはおかしいですよね?普通の感覚からいくと。ちょっと考えていただきたいのは、お芝居の演出家。演出家っていうのは、台本をすべて理解して、もうセリフの言い回しも全部自分で理解した上で、それを色んな人に割り振っていく。または役者の個性もありますから、割り振るだけじゃなくても、役者の良さも引き出すとか、そういう役割ですね。演出家っていうのは本番でいつも客席の後ろの方ですね、手に汗握るしかないわけですけども、指揮者の場合は同じ舞台に立つことが出来るっていう。これは演出家より幸せなことだと思っています。』

2016年4月から音楽監督として千葉にやって来られた山下さん。演奏活動をしながらいろんなことを感じたんだそうです。そこで出したスローガンが「おらが町のオーケストラ」。その思いについて伺いました。

山下さん:『まず僕が千葉に来た時に千葉交響楽団っていうのが、千葉の皆さんにそこまで知られてないという認識があったんですね。で、これをなんとか知っていただきたい。そのためにはどうしたらいいか。もちろん良い演奏することなんですけれども。やっぱり、これはたとえ話で、野球のチームとか、サッカーのチームで必ずあるじゃないですか。僕は広島生まれですから、広島東洋カープってことですね。それからサンフレッチェというのがあって、とっても強いからいいっていうんじゃなくて、自分の街のチームだから愛して行くんだっていう気持ちが地方都市にあったと思うんですよね。で千葉っていうのは、あまりにも東京に近すぎて、首都圏という括られ方しますよね。そういう意味で、もしかしたらそのローカルの気持ちが少ないのかもしれないけれども、それでもやっぱり千葉愛って絶対あるじゃないですか。その中に千葉交響楽団を加えていただきたいというふうに思って、わざとちょっとくだけた物の言い方で 「おらが町のオーケストラ」っていうふうに言わせていただいているわけです。最近、少しずつ千葉交響楽団も今言った仲間に県民の方々の口にのぼるようになってきたかなっていう実感はあるんですけど、、、』

これまで、定期演奏会はもちろん、県内各地での県民芸術劇場公演や学校に出向いての音楽鑑賞教室などをたくさの活動を通じて、県民の皆さんに音楽をより身近に感じていただけるようにと取り組んで来られたそうです。そんな思いがある千葉交響楽団ですが、コロナの影響で演奏活動ができない時期が続いていました。ですが、少しずつではありますが演奏活動を再開しています。

そんな状況の中もっと困ったのが練習です。個人練習は家などでそれぞれがすることができますが、オーケストラはいわば全員野球。演奏会当日に来て「はい、やりましょう」と言うわけには行かない。オンラインで繋いでやろうとしても、微妙にタイミングもズレるし、音のレベルも違う。昨年の8月に再開した演奏会に向けての久々の練習は、とても感慨深かったようです。そして、その演奏会で、オーケストラ、観客の両方の顔を見ることができる山下さんは、このように感じたそうなんです。

山下さん:『まあプロフェッショナルっていうとね、仕事っていうイメージがありますけれども、もともとは音楽好きが高じて、それが仕事になったという幸せな人種なわけで。逆にまた音楽できるっていうことが、こんなに嬉しいことなんだって再認識できたっていう面もあったんじゃないかと思うんですよね。お客様と我々、要するに、舞台の上とそれから客席、この距離がもう飛躍的に縮まったと思うんですよ。去年の8月1日のコンサート。これ我々にとって、半年ぶりのコンサートだったから、演奏するだけで嬉しかったんですけども。指揮者なんて、お客さんの顔はだから最初と最後しか見ることができないんですけども、まあ終わってホッとしてお客様の方を向いた時のお客様のその笑顔と拍手。ああー、その要するに音楽を求めてたのは我々プロフェッショナルの音楽家だけじゃないんだなと。聴衆の皆さんもライブの演奏を待ち望んでいてくださったんだ。それが言葉なしにね、もう一瞬にして通じたのがわかったんですよね。で、それから先っていうのは、いつでももう近くにいるっていう感じが。まあ、僕は個人的な意見ですけどね、してるんですよ。 』

地元に支えられている千葉交響楽団、年明けのコンサートが決まっています。「ニューイヤーコンサート2022」 千葉県文化会館大ホールで1月8日土曜日14時開演です。

山下さん:『特にニューイヤーコンサートの場合は、女性の団員はいつもはね、黒い衣装なんですけども、赤いドレスだったり、青いドレスだったり、中には着物を着てくる人もいるんですよね。そういう華やかな雰囲気をぜひ楽しんでいただきたい。やっぱり楽器からこう出てきた音が空気に乗って耳に届くわけですよ。これは何千万円のですね、オーディオ機器を使っても、電気に変換された音っていうのは、99.9%は本物に近づけるかもしれないけど、残りの0.01%、これが違う。その違いこそが、大きな違いなんだという事を訴えたいと思います。足を運んでくださって、もしお聴きいただけたら、絶対それは心を掴むね、自負は持っているんですよね。千葉交響楽団は「おらが町のオーケストラ」というスローガンを掲げて、やっております。これも心から千葉県民の皆さんに愛されるオーケストラになりたいと思っていますので、ぜひぜひコンサートに足をお運びいただければと思います。』

オーディオでは再現しきれない0.01%、それが最大の魅力。オーケストラに限らず、音楽イベント、これから色々と再開していくことになるでしょうがやっぱり、生の演奏に勝るものはないと思います。ニューイヤーコンサートについて、詳しくは千葉交響楽団のホームページに掲載されています。ぜひご覧いただき、コンサートにお出かけください。

2022年1月8日(土)14時開演 / 千葉県文化会館大ホール

2021/12/17 UP!

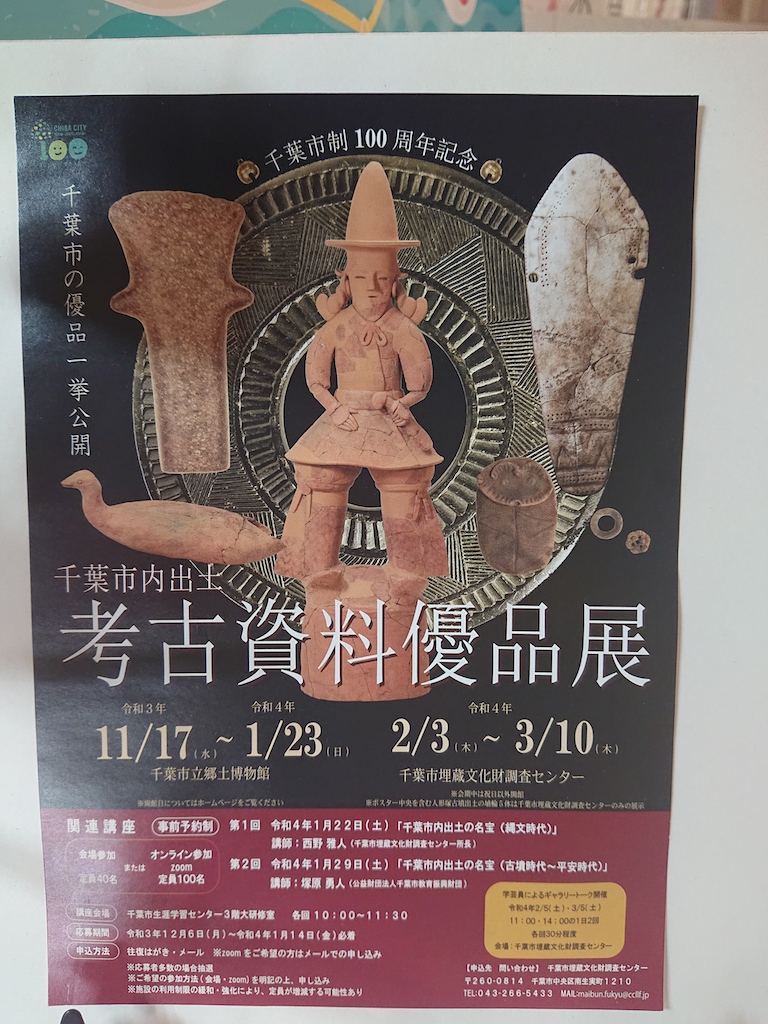

千葉には歴史的な遺構がたくさんあります。その中でも特に有名なのが貝塚です。

千葉県がその数日本一を誇る「貝塚」。中でも日本最大級、縄文時代の遺跡についてご紹介します。

国内の貝塚のおよそ3割が千葉県で発見されているんです。縄文時代は今よりも暖かく、海岸線はもっと内陸にあって、栄養豊富な東京湾の海の幸に恵まれた千葉には、すでにたくさんの人が暮らしていといいます。千葉市若葉区には「貝塚」という地名もありますし、高速道路にも「貝塚インター」があります。その近くにある日本最大級の縄文貝塚・加曽利貝塚をご紹介していきます。

加曽利貝塚は、千葉市若葉区にある日本最大級の貝塚で、直径およそ140mでドーナツの形をした北貝塚と直径およそ190mで馬の蹄の形をした南貝塚の2つが上空から見ると8の字形をつくっています。2017年には国の特別史跡に指定されている日本の歴史にとっても、重要な場所なんです。小学校の時に社会科見学でいかれたという方もいらっしゃると思います。

加曽利貝塚の敷地は縄文遺跡公園となっていて、その中に、千葉市立加曽利貝塚博物館があります。ここには発掘された縄文土器や石器、動物、魚、人の骨などが展示され、当時の人々の生活の様子を知ることができます。また、現在も発掘調査が行われているそうなんです。今回は千葉市立加曽利貝塚博物館の長原亘さんにお話を聞いています。

長原さん:加曾利貝塚は日本で最も重要な貝塚。縄文時代の大きな貝をさまざまなことで利用した村人が作った最大の村というふうに思ってもらったらいいと思います。で、実際には貝塚の貝があるところだけが遺跡というわけではないので、だいたい15.1ヘクタールぐらい・・東京ドーム3個分ちょいぐらいの大きさが史跡に指定されているんですが、指定外のとこも含めて、かなりの広範囲で遺跡として認識されています。実際には加曽利貝塚の場合は、すぐ近くまで海があったわけではないということが分っています。地図の上の直線距離だと5キロぐらい離れていた。今千葉市内という意味で言うと、千葉神社だとか千葉県庁があるあたり、あの辺りぐらいまでしか海は入っていなかったのではないかという風に今のところ考えているので、実際に川を伝って行き来するとなると、直線距離で5キロなので、もう少し移動距離はあったんじゃないかなっていうふうに思います。

海岸線から五キロも離れていて、おそらく道は真っ直ぐでなないでしょうから実質十キロぐらいあったかもしれません。片道2時間ぐらいかかっていたかもしれない。だから海に貝を取りにいって、また帰ってくるとなると、半日以上かかってしまうのではないかということでした。

さて、貝塚と何か?という質問に、多くの方は「貝を食べた後の貝殻を捨てていた場所」「ゴミ集積の場所」と習ったと思います。教科書にもそう書いてありました。でも、検証などが進んでくると、どうあらそうでもなさそうだという説が上がってきたようなんです。

長原さん:実際にですね、発掘調査をしてみたりとかしますと「ゴミ捨て場」という側面は否定はできないんですけど、実際には縄文人、わざわざ貝がある所を掘って人骨を埋葬・・お墓として使ったりだとか、縄文時代の犬、縄文犬をわざわざ穴掘って埋葬してあげるですとか、貝層そのものの上をですね、ならして人がいろいろ何かお仕事をしたりだとかしている。そういうところをわざわざ使うということは、村の一部として、普通に活用する空間であったってことは間違いないだろうと。なので、そういう意味で言うと単なるゴミ捨て場ではない、ということが貝塚を研究をしている方の中では常識的な話になってきていると思ってください。今後さらに貝塚の調査をして研究していく中で、もしかしたら決定的にただのゴミ捨て場では無いっていう証拠が出てくる可能性はあるだろうな、とは思っています。

さて、その加曽利貝塚にはどんな貝が埋まっているのでしょうか?

長原さん:イボキサゴという貝(小型の巻貝)は、小さいがゆえに実として食べるのは、とても満足感得るにはかなりの労力が必要なんですね。ただ、それをとったものを食べて美味しいんだけども満足感は得られないわけで。だけどもたくさん持ってきている、わざわざ。ということは何か目的があって持ってきてるという風に考えざるを得ないんですが、その目的もまだ明確なものはわかっていません。ただ、1つの考え方として最近加曽利貝塚で推している考え方という意味では、実際にお湯に入れてですね、煮出していくと“いい感じ”にお出汁が取れるんですよね。そのお出汁でとれたものに、例えば山のもの、山菜でも良いし、山のものでも良いし、味付け無味無臭だったものに、そういう味付けがして食べやすくする。そういう効果を狙った調味料の役割のもあるのではないかという考え方も最近推してはいます。ただ、それはたぶんいろんな用途の中の一部なんじゃないかなっていうふうには思います。

なんと、出汁をとっていたのではないかという話なんですね。それならばたくさんの貝が必要になります。しかもそんな生活が2000年以上続いているとなるとそれはそれは大量になるわけです。

さて、加曽利貝塚の発掘調査はどのくらい行われたんでしょうか?全部を発掘していないのには理由があり、そしてロマンがありました。

長原さん:そもそも加曽利貝塚だけで考えても、発掘調査の面積は15 haぐらいのうちの8%程度しかまだ調査を行っていません。なので発掘調査をしていない所には、まだまだ未知の情報がたくさん眠っているということは間違いありません。基本的に発掘調査は別の見方をすれば、破壊とイコールなので、今、現代の発掘調査の技術よりも、10年後・20年後のほうがもっとさらに精緻に細かく、さらに技術が発達している可能性も当然あるわけで、そういうときに、その時まで待って発掘調査をした方が、もしかしたら、日本の歴史的な遺産の1つとしてはいいのではないかというふうに考えている研究者は多いので、我々はなるべく壊さないで遺跡を理解を深まるような調査研究法というのもどんどん作らなきゃいけないというふうに考えています。掘ってみなくても、「あ、これ、〇〇」ってわかる時代も多分遠い未来ではなく出てくるでしょう。そういうことになってから、また調査することがたぶんまあいいのではないかと、私なんかは考えています。

確かに!発掘調査は、破壊するということ。元には戻せない。でも技術がさらに進歩すれば全部を掘り出さなくても、何が埋まっているのかがわかる時代がきっとくる。 例えば、地上から地中に向けてレーダーを発射して、その反射などから地面の中の構造物を探すとかは既に始まっているそうです。もちろん、全部を掘り起こすことは可能なんだそうですが、もしかしたら大事な発見を見落としてしまうかもしれない心配もある。8%の発掘実績でも、出土したものから得られる膨大な資料、推察そして検証など、やることがたくさんあって、間に合わないぐらい。ならば、残してある部分については未来の発掘調査に委ねようということなんですね。

貝塚には未知の情報がたくさん眠っている。まさに縄文時代のタイムカプセルですね。

未来にきっと新しい発見があるってロマン広がりますね!

コロナが落ち着いて学校などの社会科見学も徐々に再開されているそうです。縄文時代の人々がどう暮らしていたのか、貴重な資料や、発掘現場も目の当たりにすることができる千葉市立加曽利貝塚博物館。縄文文化の謎とロマンを探しにお出かけしてみてはいかがですか?

2021/12/14 UP!

- 「料理は大抵 焦がします!?」の中西悠理がご紹介しました「巡回展示『らくがく縄文館-縄文土器のマナビを楽しむ-』」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/gakushu/0005/p092529.html

- 縄文土器の模様は、縄だけではなく貝や骨、竹などでも

- つけられていたとは 驚きですね!

- 縄文人の素晴らしい美的センスで飾られています。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 縄文時代、土器でどんなお料理が作られていたのでしょうか?気になりますね!私は、炊飯器や冷凍食品がある現代に生まれてラッキーだったかなあ。

2021/12/10 UP!

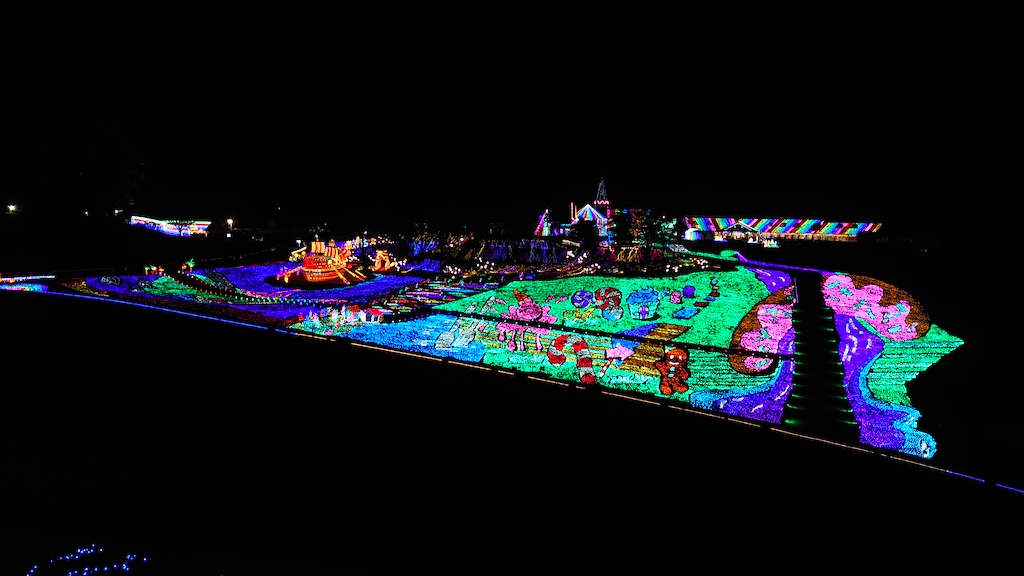

今回は、東京ドイツ村の取材です。東京ドイツ村は袖ケ浦市にあるドイツの田園風景をイメージしたテーマパークで、オープンは2001年。東京ドームおよそ19個分の広大な敷地に、四季折々の花畑やアトラクション、動物園や収穫体験などいろんなことが楽しめる人気のスポットです。中でも有名なのが、その広い敷地に繰り広げられる見事なイルミネーションです。今年は10月29日から始まっています。

取材で、この光源のLEDの設置をされている方にお話を聞いています。

まず最初に、東京ドイツ村の支配人・山尾隆一さんにイルミネーションが始まったきっかけを聞きました。

山尾さん:東京ドイツ村の支配人を致しております山尾と申します。もう16年前ですかね。三重県のなばなの里という施設があるんですけど、そちらの方で、イルミネーションスタートしたら、すごくお客様の来園者が多いと言うことで、あと、この関東圏でもあまりイルミネーションまだやってる施設もなくてですね、うちのオーナーの方がやってみたいということでスタートしましたね。もうぜんぜん今とはまったく比べ物にならないぐらい小規模でやってましたね。「何やってるんですか?」ぐらいの話で、電気ついてるなぁぐらいでしたね。なんて言うんですか、冬、特に山、こういう施設ってまず閑古鳥が鳴く時期でもあるので、やらないよりはやっといたほうがいいかぐらいの気持ちでやってて。4年目ぐらいからパッと、こうなんか、テレビが取り上げていただいてから、爆発的に来園者が増えたっていうところはありましたよね。イルミネーションのその夜の1時間2時間っていうのも もちろんメインではあるんですが、遊園地なんかもありますんで、あと芝生の大きい広場もありますし。このコロナ禍だからこその屋外施設の良さっていうのもありますから、そこも楽しんでいただいて、かつ、夜イルミネーションを見ていただいて、喜んで頂ければなと思いますけどね。

関東圏では他に先駆けて始めたというイルミネーション、取材で取り上げられたことで爆発的に認知度が上がって、訪れる人も本当に増えているんです。そこで、どんな方が、あのイルミネーションを作られているのか気になりまして、実際に作業をされている株式会社アイガッシュの加藤尚之さんにお話を伺いました。準備はいつごろから始まるんでしょう?

写真中央が山尾さん、左が加藤さんです。

加藤さん:ドイツ村さんのイルミネーションの施工を担当させていただいております。私は12年ぐらいになりますね。だいたい話どうしようってなるのが、3月ぐらいから動き出して、実際に会議というか話し合いするのが、4月・5月。5月だとちょっと遅くなっちゃうんですけど、5月ぐらいに撤去した材料の点灯チェック等を行ったり、冬から始まるイルミネーションに必要なモチーフ等の内職をドイツ村に場をお借りして、そこで内作してます。隠れ家的に、お客さんから見えないようなところで内作させていただきます。

実際の工事は大体9月頃から始まります。で、フィールドなんかの方は芝がどうしても伸びてしまいますので、芝の伸びなくなる、元気のなくなるタイミングってなると、10月頃からになると思うんですけれども、そのころから始めさせていただいてます。ドイツ村さんに芝を限界まで刈り込んで頂いて、なるべく伸びないようにしていただいてます。もうクリスマスのやってるの?みたいなことはよく言われます。

ちょっと間に合わなくなったら怖いんで、始めてます。

冬の楽しみのために春から準備を始めているということで、夏の間はかなり大変忍耐のいる作業が続いているんだそうです。今年で16年目を迎える光と音の響宴、今年のテーマは「おかしな!?お菓子なイルミネーションmake your smile」。「おかしな」には、お菓子屋さんのお菓子という文字が使われていまして、巨大なお菓子のアーチをくぐってお菓子の国の探検に出発!15分おきに流れる「光と音のショー」では、曲に合わせて甘い香りのシャボン玉が舞って、あるスイーツの香りになるなど、楽しい演出が盛りだくさんになっているそうですよ。

イルミネーションの季節が始まると、お客さんから色々と教えてもらうこともあるそうです。どんなことなのでしょう?

加藤さん:ドイツ村さんの地形的にもと言いますか、イルミネーションには絶好の感じなので。入場ゲート前からも道路からもうっすら見え始めてきて、近づけば近づく程、どんどんイルミネーションがどんどんどんどん見えるようになってきますので、ロケーション的にはすごいいい場所だと思いますし、SNSで写真は一応チェックしますけれども、その時に、写真が上手すぎて、これどこの写真?どこで撮ったんだろう?って場所が分からない時もあって、よくよく見ると、あそこのライト撮影していたんだとかって。お客さんが、SNSの写真の撮影技術がすごいなぁていう、うちらでも思いつかないような角度で撮ってみたりとか。わぁすごいなあって、こんな撮り方もあるんだって、逆にこちらのほうが感心させられることが多いなというのがありますね。思ってもいなかった効果というんですかね。こういう風に見せたいなと思っても、別の角度からアプローチされたりすると、すごいなあって思います。なるほどーっていう。もちろん感謝しています。いっぱい写真を撮っていただきたいです。

この16年続いているイルミネーション、一貫したテーマがあるそうなんです。

加藤さん:一回目からだと思うんですけど、テーマには絶対「笑顔=スマイル」というキーワードは入れております。それはお客様の笑顔でももちろんありますし、あとやっている私たちも笑顔になれる、楽しいって仕事ができるということと、ドイツ村さんの皆さんも温かくみんなで笑顔になって、1つのイルミネーションを作り上げていくっていうこの形というかが、やっぱドイツ村さん素晴らしいなあと思います。それが最後の1つのスパイスといいますか、最後のワンピースですか?1つのピースになってると思います。(おススメは)やっぱり「見晴台からの地上絵」「観覧車からの地上絵」あとは「マルクトプラッツの光と音のショー」をおススメしてはいるんですけれども、自分的にはおススメは全部、って思っております。全部自信作なので。

夏の間の作業が一番大変ですか?と尋ねたところ、実はそうではないようなんです。確かに、暑いので大変ですが、もっと大変なのは、イルミネーション期間中なんだそうです。300万球以上あります

電球がどこかで切れたりする。それを毎日チェックして、できるならすぐ、そうでなければ翌日の昼間に直す。毎日追いかけっこが大変と、笑っておっしゃったそうです。でも、それもきてくださるお客さんの笑顔のためなんで苦しくはないそうです。

球切れとのまさにイタチごっこはシーズンが終わるまで続きます。

東京ドイツ村、来てくれる人たちのために頑張っている方々をご紹介しました。

2021/12/3 UP!

2020東京パラリンピック、千葉県ゆかりの選手の活躍が目立ちましたよね。そして今日12月3日から9日までの1週間は「障がい者週間」。障がいのある方が、社会、経済、文化をはじめあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める週間なんです。ということで今回は、千葉県出身のパラリンピアン、廣瀬隆喜さんにお話を伺っています。

廣瀬選手は、千葉県君津市生まれ。2016年のリオデジャネイロパラリンピックでは日本勢としては初のメダルとなる混合団体で銀、東京パラリンピックでは混合団体で銅メダルを獲得されました。2008年の北京から4大会連続で出場し、日本ボッチャ界を牽引されている方です。

まずは、廣瀬さんにボッチャとの出会いについてお聞きしました。

廣瀬さん:

中学の頃に袖ヶ浦特別支援学校というところに移ってから、ビームライフルって赤外線の射撃をまず始めて、高校入ってから陸上も、レーサー競技用の3点の車輪が付いた競技のレーサーをやっていたんですけど、卒業間近の時に陸上を続けるのか、また体を動かすことが好きだったので、卒業してからも色々やりたいと思いながらほかの競技をちょっとやるのかっていうのを色々考えた時に、体育の先生とか担任の先生とか、いろんな方からボッチャがあるよって いうのを知って。高校3年の夏だったかな。日本選手権にまずでたのが初めてで。ボッチャのボールは、学校にボールがあったので、そんなに初めての競技じゃなかったんですが、その時は学校のオリジナルルールでやっていた部分があるので。本格的な競技を始めたのは、高校3年の夏から、始めました。

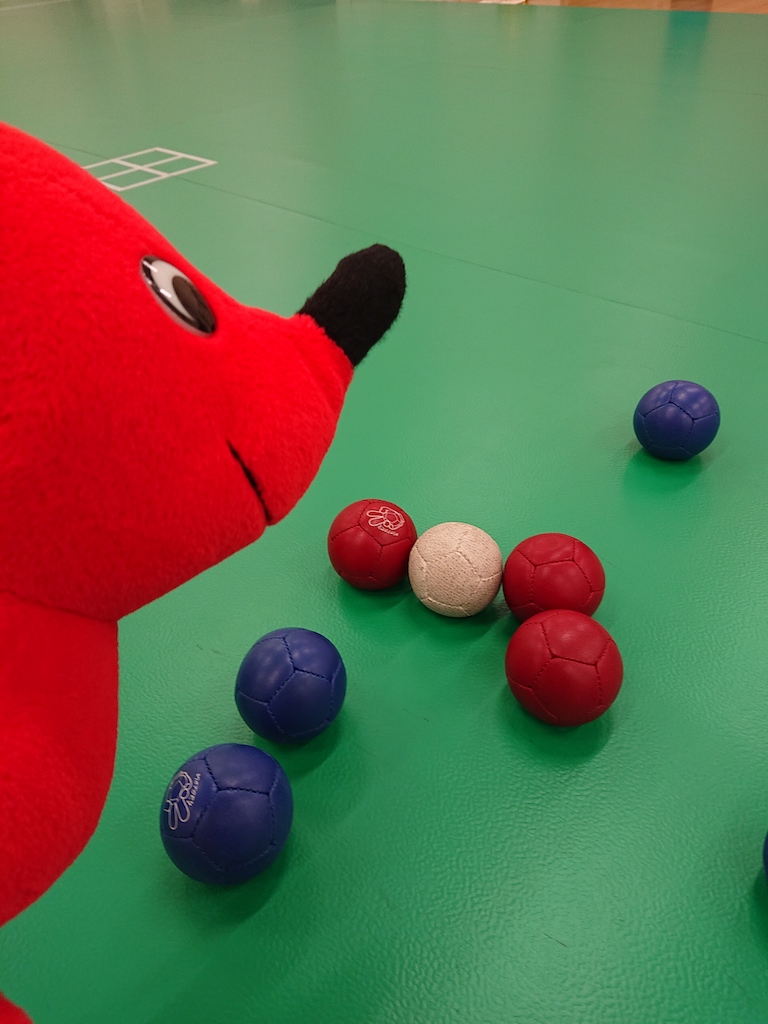

廣瀬選手は先天性の脳性麻痺で両手足に障害があります。でも子供のころから運動が大好きで、高校卒業しても続けられるからとボッチャを勧められたというお話でしたね。ボッチャについて簡単にご説明しますと、個人対抗、ペアもしくはチーム対抗の競技で、ジャックボールと呼ばれる白い球をおき、赤と青の組に分かれてそれぞれが六球ずつ投げて、どちらの球が白い球に近いかを争う競技です廣瀬選手はボッチャの魅力について「障がいのあるなしにかかわらず、子供から、お年寄りまで一緒に楽しめるスポーツ。競技の見どころは、最後の1球まで勝敗がわからないところ。6球をどのように使って戦略的にゲームメイクするかが面白いところです」とおっしゃっています。そんな廣瀬さん、高校3年生からボッチャに本格的に取り組みましたが、最初はその知名度のなさに、苦労されたようです。

廣瀬さん:最初、北京に出たときは、本当に・・・北京?ロンドンかな?ボッチャっていう知名度がだいぶ低くて、場所借りるにも結構大変で、イメージ的に激しいスポーツなのかとか勝手にこうイメージされてしまって、1から説明したりとか。メダル獲得後から徐々に知名度も上がってきて、場所を借りるのにも、あとはご近所の方だったり、ファンの方々からお声掛けて頂くことが、メダル獲得からだいぶ増えてきて。そこでいろいろ環境だったりとかも変わりましたし、日本ボッチャ協会さんにもいろんなスポンサーさんもだいぶ増えてきて、本当になんだろ、色々本当に環境も変わったというか、メダル獲得後から、大きく変わってきたなというふうには思いますので、その方々に感謝の気持ちを持って、これからもプレイしていかなきゃいけないなというふうには思っています。

さて、次回のパラリンピックは2024年のパリ・フランスです。廣瀬選手は現在5大会連続出場となるパリを目指しているということですが東京大会よりハードルが一段と高いようなんです。

廣瀬さん:

東京は自国開催だったので、開催国枠人数も出られた部分があるんですけど、パリはこれからのランキングポイントを取っていかないと、パリの出場権はこれから取れなくなってくると思うので、これからどのように国際大会が開催できるか分からないですけども、メダルもそうですけども、結果を残して、少しでもランキングポイントを、一年延びたので3年ですかね、パリまで3年になると思うんですけど、3年までに稼いで出場できる世界ランキングを上げて行かなきゃいけないなというのは、これから思ってるところです。でもあんまり思いすぎてしまう、やはり色々出てくると思うので、まず出れる大会に関しては、色々思うのももちろんあると思うんですけど、チャレンジャーの気持ちで1つ1つの試合をまず勝っていくことが大事なのかなというには思ってます。

廣瀬さんは、富津のイオンの建物の中にあるボッチャ専用練習場でそろそろ始まる国際大会に向けて地道な練習を続けていらっしゃっています。廣瀬さんは縁があって西尾レントオールという会社にアスリート雇用されていて、今は広報という立場もあるそうです。企業がアスリート雇用という形で練習の環境を整えて応援してくれる。パラスポーツでも実業団やプロ化という動きが広がっていくといいですね

廣瀬さん:コロナ禍前は色々イベントだったりとか、学校回ったり、大きなイベントに出さしてもらって、ボッチャを広めていたのですが、コロナになっていろいろできなかった部分があって。今、緊急事態宣言もあけてちょっと動ける部分があるのかなと思いながらも、どこまでできるかっていうところはもちろんあって歯がゆい感じになっています。これからはちょっと、イベントの方がどこまでできるかっていうところがありますので、もし場所があれば実際に体験して頂くと、よりボッチャの面白さや楽しさが伝われられるかなと思うので、実際、これから体験していただきたいなと思いますし、これからもぜひ応援をよろしくお願いします。

これからの廣瀬さんの活躍に期待しましょう。

2021/11/26 UP!

養老渓谷は大多喜町から市原市を流れる養老川によって作られた渓谷で四季を通じていろいろな景色が楽しめます。中でも関東一遅くまで紅葉が楽しめると言われていて、この季節には、たくさんの方が訪れているんですが、実は、昨年8月、養老渓谷にもともとあった山の駅がリニューアルされて、なかなか好評、、、特にバイクのライダーにはものすごく人気になっているんです。

この人気スポット山の駅「喜(き)楽里(らり)」の運営している観光地域づくり法人、登録DMO わくわくカンパニー大多喜の鳥居浩さんに、まずは、山の駅リニューアルのいきさつを 伺いました。

鳥居さん:

わくわくカンパニー大多喜の鳥居でございます。一言でいえば、観光地域づくり法人地域の観光のつなぎ役、舵取り役。こういう役割を今、担っております。一時、別会社で7年間ほど経営してたんですねただし、ちょっと高齢化の関係で、やむを得ず解散せざるを得なくなった。そこで養老渓谷の入り口が灯がない、暗いというのは非常にあの寂しいと言うことで、なんとかここだけをあかりをつけて、元の活力ある施設にしてほしいという地域の願いがあったわけです。わくわくカンパニーだけではなくて、わくわくカンパニーが70%、道の駅たけゆらの里さんが20%、養老渓谷観光協会さんで10%。運営共同企業体を作って町から指定管理を受けている建物でございます。山間部ですから、地域ぐるみで1つのことをみんなでやっていくっていうことでないと、パワーアップできませんし、いいものが作り上げられて、いい知恵も浮かんでこないわけですね。みんなの知恵で経営しているというのが、 正直言って今の喜楽里のやり方、仕方でございます。

鳥居さんによると、運営会社、観光協会、そしてそれをつなぐ会社が、それぞれの強みを持ってバランスよく、盛り上げているということです。素敵ですよね。ところで養老渓谷といえば、紅葉。今年はどうなんでしょうか? 地元の皆さんの新たなチャレンジも伺いました。

鳥居さん:

新緑から始まって川遊び、それからもみじの養老渓谷・・・だいたい今月11月の末ぐらいから12月の半ばぐらいまでがですね、ちょうどもみじの見頃になりますですね。1番いい時期を迎えます。まもなく。台風の影響も今年は受けずにですね。おかげさまで葉っぱもしっかりしてますので、これから寒くなってきますと、いい色合いが見ごろの時期を迎えますので、楽しみにしてます。大多喜町「養老渓谷を日本一のもみじの里にしよう」という 現在構想を抱えておりまして、昨年からスタートをいたしました。72本を昨年は植樹しましたけど、今年もやっぱり300から400本ぐらいの植樹をする予定で、日本一のもみじの里づくりを観光協会、それから養老渓谷の旅館組合の経営者の皆さん達と一緒に、現在わくわくカンパニーで音頭を取りながらやっております。日本一のもみじの里をつくります。言い出してしまって、そうせざるを得ないのかなと覚悟しております。

日本一のもみじの里を目指す。もう後には引けませんね。

台風の影響が今年は少なくて、葉っぱも沢山残っているということですので、今年は燃えるような紅葉が楽しめそうですね。鳥居さんも仰っていましたが、プロジェクト2年目は初年度の3倍以上の 木を植えて、来年以降はもっと植えていく計画で準備が進められています。

この山の駅は、実は房総半島をツーリングするライダーたちにとっては人気のスポットです。

その理由についてお話しききました

鳥居さん:

お陰さまで、ライダー非常に多いです。この施設そのものも2輪に優しい施設でございますので、バイク駐車場も30台から40台は特別に分けて、気軽に止めて頂けるように・・大型車とか、あるいは普通車と接触しないように、2輪だけの駐車場をあえて設備として設けております。キャンピングカーはですね2台その停める用の施設を作りました。キャンピングカーは電気を使いますので、電気を使えるように夕刻の4時から朝の10時まで自由にお停めいただけるように。1泊3500円ですが、泊めていただくことが可能でございます。お陰さまで、あの道も非常に整備されてきていますので、ここを中心に四方八方東西南北ツーリングができるようになっております。その起点としての位置づけで、2輪に優しい施設でございますので、ここから集合していただいて、ここからスタートして頂いて。霜とか雪とかそういう路面凍結が非常に少ない場所なんですね。他に比べますと。ですから、ライダーも安心して、その千葉県の房総をツーリングして頂けるということになります。

アユの塩焼きなどのおいしいものや、休憩場所のすぐ隣には「遠見(とおみ)の滝」という滝があって、

皆さんスマホやカメラを取り出して撮影しています。そして、写真といえば、自慢の車やバイクを、セットアップされた柿の木の前で撮影できるフォトスポットもあるんです。 「映(ば)える写真」が撮れるとあって、人気だそうです。

ちなみに、こちらは取材スタッフの車で撮影したものです。

鳥居さんに、そのほかのおすすめも伺いました。

鳥居さん:

ならではのものをやっぱり召し上がっていただきたいと言う事で、他にないもの。例えばここで1番の、今の売りは、ビッグハンバーガーというハンバーガーですね。

ちょっと、大きいんですけどハンバーガーこれ美味しいですよ。それからですね。鮎の塩焼き。お餅を焼いたりですね。あるいはこれからやろうとしてますけど、やっぱりこういう場所ですから養老渓谷にふさわしいジビエ料理みたいなものもこれから考えているところでございます。大多喜というと、まず皆さん思い浮かべるのが、大多喜城なんです。徳川4天王の1人本多忠勝が築城をした大多喜城があるんですが、まあ、ちょっとそこから30分ほど離れますと、養老渓谷温泉郷に入ります。自然に恵まれた場所ですから、四季折々の顔があります。春の顔、夏の顔、秋の顔、冬の顔・全部顔が違いますので、いつ来ていただいても、それなりのその顔、皆さんにご覧になって頂く事が出来ますので、何回でもおいでいただきたいと思います。

養老渓谷の紅葉はほかの名所より比較的色づくのが遅いので12月中旬まで楽しむことができます。12月5日までは、粟又の滝など5か所でライトアップもしているそうです。ゆったり、のんびり温泉にでも入りながら、養老渓谷の秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2021/11/12 UP!

千葉の農産物で、全国的に有名なものの一つに落花生があります。今回は取材のために八日市場で待ち合わせです。

確かに、千葉の落花生、ピーナッツは有名です。でも、なぜ美味しいのか?美味しい特徴は?と聞かれると、逆に当たり前すぎて答えに窮するかもしれません。

全国区になっている千葉の落花生、ピーナッツについて、新たな価値創造に挑んでいる若き経営者のお話をご紹介します。

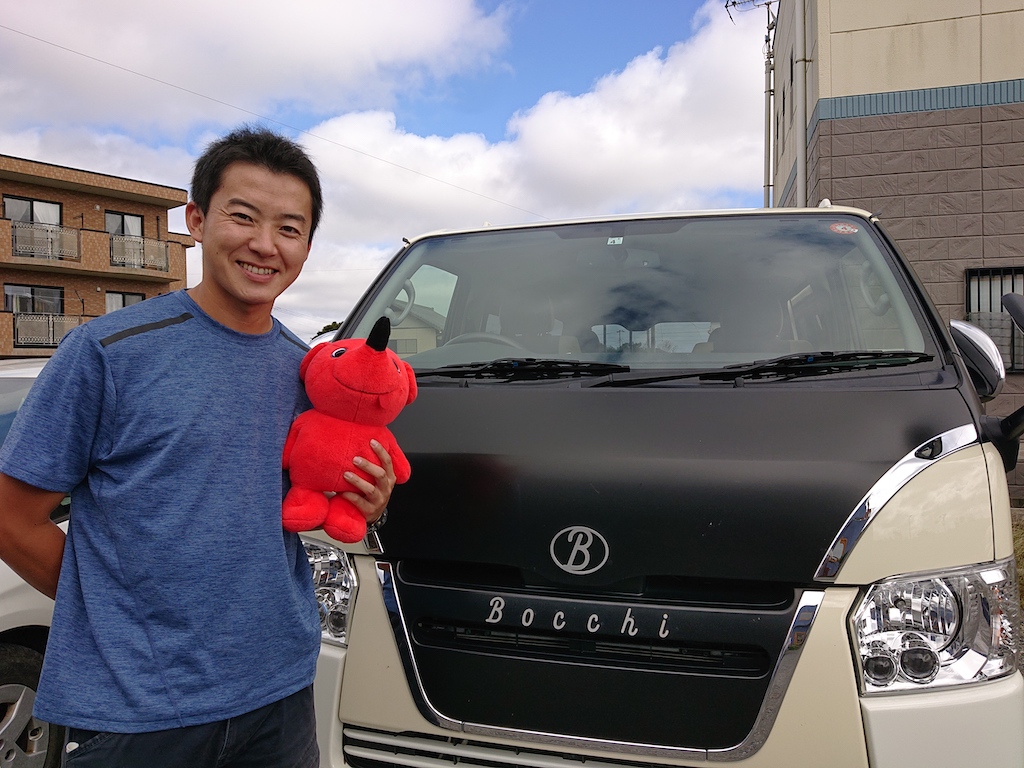

これからの新たな価値観の創造や、行先は世界と夢だけでなく、挑戦を続けている株式会社セガワの3代目 加瀬宏行さんにお話を伺います。 加瀬さんは、オリジナルブランドBOCCHIを立ち上げて加工品の販売なども行っています。まずは、そのBOCCHIというネーミングについてお話伺いました。

加瀬さん:落花生とお米の加工と卸売販売をしている株式会社セガワです。加瀬宏行といいます。落下ボッチと言いまして、この地方の落花生は畑の上で乾燥させる。まあ、いわゆる秋の風物詩なんですね。畑の上に積み上げられた落花生は、ゆっくり乾燥することで。 ピーナッツそのものの美味しさ、甘さが。 本当に引き出される。 ここに僕はもう改めてもう一度見直したと、いいますか?着目しまして、この本当の意思を伝えるためには、この農家さんの苦労だとか、落下ボッチを積み上げる大変な作業ですね。それに着目して、まああえてブランドネームとしました。海外のピーナッツにはないそのなんて言いますかね?人の手で紡ぐ美味しさです。 本当にたくさんの人に伝えるにはどうしたらいいかとすごくよく考えた上で判断して、改めてこのBOCCHIっていうのを広めたいなと思ってブランドネームにしました。

加瀬さんは、学生時代を過ごした東京から帰ってきて、落花生の美味しさに再び気づいて 、 自分が美味しいと思うものを発信しようといろいろ考えたそうです。そのうちの一つがピーナッツペーストです。加瀬さん的には、できたつもりだったのですが、味を評価してもらおうと、当時東京で人気のパン屋職人さんに持って行ったら、そこでこんな話を言われ、愕然とします。

加瀬さん:「いや美味しいんだけどこれ朝寝起きの人パンに塗って食べれないよね、ちょっと舌触 いや美味しいんだけど、これ朝寝起きの人パンに塗って食べれないよね?ちょっと舌触り重くない?」と言われて、僕としてもこれ以上美味しいものできないと思う自負して行ったんですけど、たくさん売るというか、伝える力がある人の言うことをちょっと信じてみようと思って、ここでいいや、僕はこれでこれ以上はできませんって言われたら、もう負けたなと思ったので。 この人がおいしいって言ってくれるまで、もうあらゆる手を尽くして、一年ぐらいかけてですね。ようやく生み出したものが、今のぼっちのピーナッツペーストの原型になってます。あのひとくち口に含まれて、ちょっとこう、5秒ぐらいちょっと沈黙があったんですけど、すごくこうゆっくり頷かれて、うん、美味しいって言ってくださいました。その時に僕はもうこれで。 そのブランディングの方向を進めていこうと思う決心しました。

エネルギーのあるコメントですよね?18才の時に東京の学校に行くために上京した加瀬さんですが、自分が当たり前だと思っていたことが、実は違っていたというこんなエピソードを話してくださいました。

加瀬さん:僕は、小さい頃から、母親が袋詰めを手伝いなさいとよく子供ながらに言われてですね、僕はもう全くそんなの無視して、つまみ食いばっかしてたんですね。そこに落花生甘納豆というものがありまして、とにかく甘くて、子供には最高のご馳走だったんですね。ええとその時はただ美味しい美味しいって食べてましたけど、東京に18の頃に出た時にですね。学校内であの甘納豆の話になったんですが、なぜだかで僕は色々話友達としてですね。なんかちょっとだけ噛み合ってないことに気づきながらもずっと話してたんですけど、、、やっぱ美味しいよねピーナツの甘納豆って言った時に、「お前、どういうこと?」って言われたんですね。「あれって、あずきでしょ」って言われた時に、僕、すごいカルチャーショックを受けて、後日まあ、僕は地元から取り寄せてですね。ホラ、これが僕の甘納豆だよと言って食べさせたところ、こんな美味しい甘納豆があんだねって、ピーナツすごいねって言われたのが、 今でも鮮明に覚えてまして、あの、実はこれからね。僕たちにその甘納豆の加工もできますから、あの自信を持って売りたい商品もこれからちょっと出していこうかなと思ってます。

自分が当たり前と思っていたピーナッツのアレコレが、まだまだ知られていないと感じた加瀬さん、将来についてもお話いただきました。

加瀬さん:落花生のイメージはどちらかというと、その手軽に食べられる柿ピーだとか、まあどっちかというと、スナック菓子よりといいますか?そこではなくて、本当にいま食が多様化してますから、やっぱりこのまだまだ提案できてないジャンルに、対して提案し続けることが僕のこれからの引いては、千葉県全体の落花生産業の課題だと思ってますし、日本人の味覚は世界に通用する味覚を持ってると思ってます。なので僕が美味しいと思うだけじゃなくて、まあ県内の人、もちろん日本全国の人が美味しいと言っていただければ、それも必ず世界につながると思ってますので、あのもっと、もっと自信を持って今やってることをブラッシュ、アップして行きたいなと思ってます。やっぱり千葉というローカルから世界をピーナッツで変えていきたいなと思っています。

千葉の落花生で世界を変える!その意気込み、期待しています!