2021/12/14 UP!

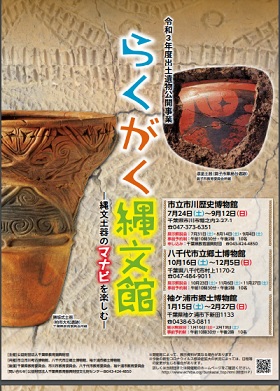

- 「料理は大抵 焦がします!?」の中西悠理がご紹介しました「巡回展示『らくがく縄文館-縄文土器のマナビを楽しむ-』」の情報は、以下のHPでご覧いただけます。

https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/gakushu/0005/p092529.html

- 縄文土器の模様は、縄だけではなく貝や骨、竹などでも

- つけられていたとは 驚きですね!

- 縄文人の素晴らしい美的センスで飾られています。

- 千葉県の新たな魅力を知って、

- 千葉県の観光・産業を応援していきましょう!

- 縄文時代、土器でどんなお料理が作られていたのでしょうか?気になりますね!私は、炊飯器や冷凍食品がある現代に生まれてラッキーだったかなあ。

2021/12/10 UP!

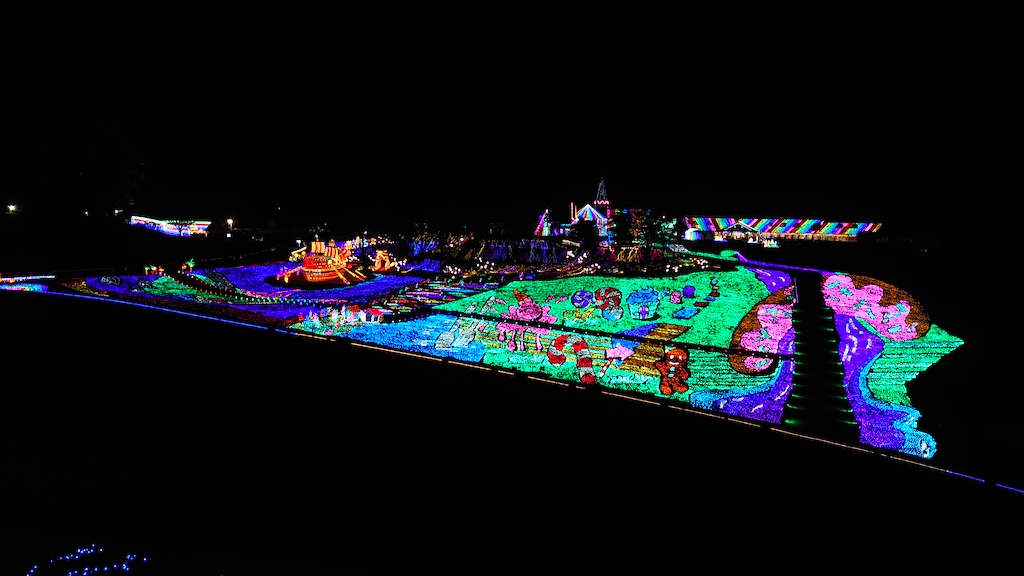

今回は、東京ドイツ村の取材です。東京ドイツ村は袖ケ浦市にあるドイツの田園風景をイメージしたテーマパークで、オープンは2001年。東京ドームおよそ19個分の広大な敷地に、四季折々の花畑やアトラクション、動物園や収穫体験などいろんなことが楽しめる人気のスポットです。中でも有名なのが、その広い敷地に繰り広げられる見事なイルミネーションです。今年は10月29日から始まっています。

取材で、この光源のLEDの設置をされている方にお話を聞いています。

まず最初に、東京ドイツ村の支配人・山尾隆一さんにイルミネーションが始まったきっかけを聞きました。

山尾さん:東京ドイツ村の支配人を致しております山尾と申します。もう16年前ですかね。三重県のなばなの里という施設があるんですけど、そちらの方で、イルミネーションスタートしたら、すごくお客様の来園者が多いと言うことで、あと、この関東圏でもあまりイルミネーションまだやってる施設もなくてですね、うちのオーナーの方がやってみたいということでスタートしましたね。もうぜんぜん今とはまったく比べ物にならないぐらい小規模でやってましたね。「何やってるんですか?」ぐらいの話で、電気ついてるなぁぐらいでしたね。なんて言うんですか、冬、特に山、こういう施設ってまず閑古鳥が鳴く時期でもあるので、やらないよりはやっといたほうがいいかぐらいの気持ちでやってて。4年目ぐらいからパッと、こうなんか、テレビが取り上げていただいてから、爆発的に来園者が増えたっていうところはありましたよね。イルミネーションのその夜の1時間2時間っていうのも もちろんメインではあるんですが、遊園地なんかもありますんで、あと芝生の大きい広場もありますし。このコロナ禍だからこその屋外施設の良さっていうのもありますから、そこも楽しんでいただいて、かつ、夜イルミネーションを見ていただいて、喜んで頂ければなと思いますけどね。

関東圏では他に先駆けて始めたというイルミネーション、取材で取り上げられたことで爆発的に認知度が上がって、訪れる人も本当に増えているんです。そこで、どんな方が、あのイルミネーションを作られているのか気になりまして、実際に作業をされている株式会社アイガッシュの加藤尚之さんにお話を伺いました。準備はいつごろから始まるんでしょう?

写真中央が山尾さん、左が加藤さんです。

加藤さん:ドイツ村さんのイルミネーションの施工を担当させていただいております。私は12年ぐらいになりますね。だいたい話どうしようってなるのが、3月ぐらいから動き出して、実際に会議というか話し合いするのが、4月・5月。5月だとちょっと遅くなっちゃうんですけど、5月ぐらいに撤去した材料の点灯チェック等を行ったり、冬から始まるイルミネーションに必要なモチーフ等の内職をドイツ村に場をお借りして、そこで内作してます。隠れ家的に、お客さんから見えないようなところで内作させていただきます。

実際の工事は大体9月頃から始まります。で、フィールドなんかの方は芝がどうしても伸びてしまいますので、芝の伸びなくなる、元気のなくなるタイミングってなると、10月頃からになると思うんですけれども、そのころから始めさせていただいてます。ドイツ村さんに芝を限界まで刈り込んで頂いて、なるべく伸びないようにしていただいてます。もうクリスマスのやってるの?みたいなことはよく言われます。

ちょっと間に合わなくなったら怖いんで、始めてます。

冬の楽しみのために春から準備を始めているということで、夏の間はかなり大変忍耐のいる作業が続いているんだそうです。今年で16年目を迎える光と音の響宴、今年のテーマは「おかしな!?お菓子なイルミネーションmake your smile」。「おかしな」には、お菓子屋さんのお菓子という文字が使われていまして、巨大なお菓子のアーチをくぐってお菓子の国の探検に出発!15分おきに流れる「光と音のショー」では、曲に合わせて甘い香りのシャボン玉が舞って、あるスイーツの香りになるなど、楽しい演出が盛りだくさんになっているそうですよ。

イルミネーションの季節が始まると、お客さんから色々と教えてもらうこともあるそうです。どんなことなのでしょう?

加藤さん:ドイツ村さんの地形的にもと言いますか、イルミネーションには絶好の感じなので。入場ゲート前からも道路からもうっすら見え始めてきて、近づけば近づく程、どんどんイルミネーションがどんどんどんどん見えるようになってきますので、ロケーション的にはすごいいい場所だと思いますし、SNSで写真は一応チェックしますけれども、その時に、写真が上手すぎて、これどこの写真?どこで撮ったんだろう?って場所が分からない時もあって、よくよく見ると、あそこのライト撮影していたんだとかって。お客さんが、SNSの写真の撮影技術がすごいなぁていう、うちらでも思いつかないような角度で撮ってみたりとか。わぁすごいなあって、こんな撮り方もあるんだって、逆にこちらのほうが感心させられることが多いなというのがありますね。思ってもいなかった効果というんですかね。こういう風に見せたいなと思っても、別の角度からアプローチされたりすると、すごいなあって思います。なるほどーっていう。もちろん感謝しています。いっぱい写真を撮っていただきたいです。

この16年続いているイルミネーション、一貫したテーマがあるそうなんです。

加藤さん:一回目からだと思うんですけど、テーマには絶対「笑顔=スマイル」というキーワードは入れております。それはお客様の笑顔でももちろんありますし、あとやっている私たちも笑顔になれる、楽しいって仕事ができるということと、ドイツ村さんの皆さんも温かくみんなで笑顔になって、1つのイルミネーションを作り上げていくっていうこの形というかが、やっぱドイツ村さん素晴らしいなあと思います。それが最後の1つのスパイスといいますか、最後のワンピースですか?1つのピースになってると思います。(おススメは)やっぱり「見晴台からの地上絵」「観覧車からの地上絵」あとは「マルクトプラッツの光と音のショー」をおススメしてはいるんですけれども、自分的にはおススメは全部、って思っております。全部自信作なので。

夏の間の作業が一番大変ですか?と尋ねたところ、実はそうではないようなんです。確かに、暑いので大変ですが、もっと大変なのは、イルミネーション期間中なんだそうです。300万球以上あります

電球がどこかで切れたりする。それを毎日チェックして、できるならすぐ、そうでなければ翌日の昼間に直す。毎日追いかけっこが大変と、笑っておっしゃったそうです。でも、それもきてくださるお客さんの笑顔のためなんで苦しくはないそうです。

球切れとのまさにイタチごっこはシーズンが終わるまで続きます。

東京ドイツ村、来てくれる人たちのために頑張っている方々をご紹介しました。

2021/12/3 UP!

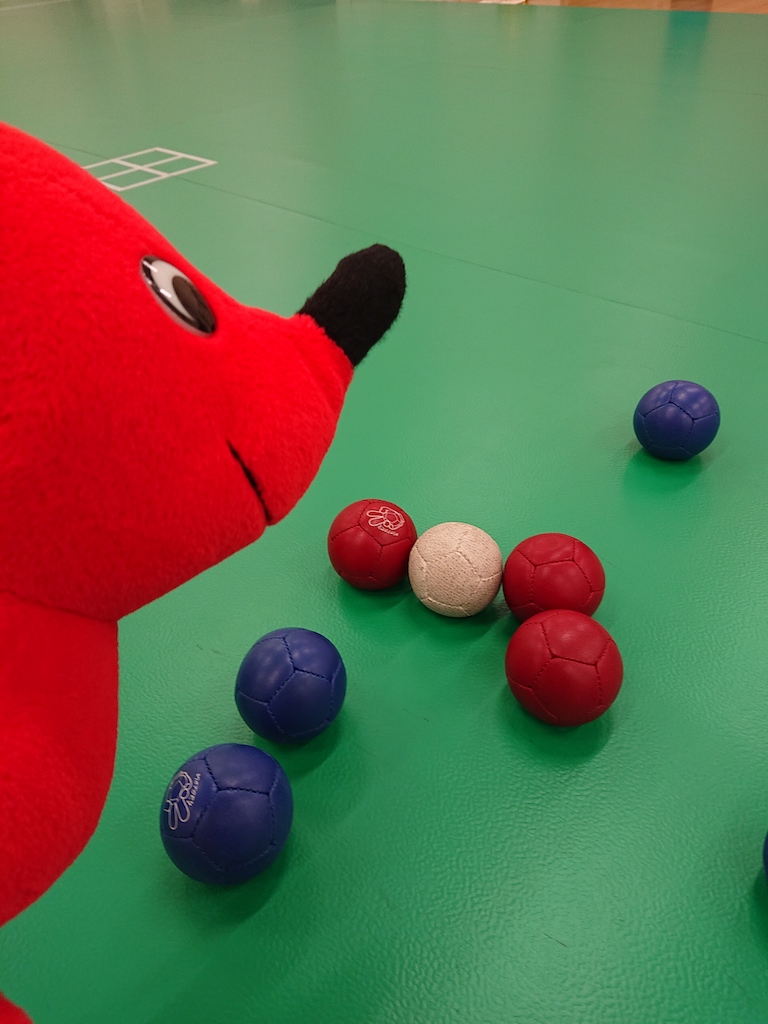

2020東京パラリンピック、千葉県ゆかりの選手の活躍が目立ちましたよね。そして今日12月3日から9日までの1週間は「障がい者週間」。障がいのある方が、社会、経済、文化をはじめあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める週間なんです。ということで今回は、千葉県出身のパラリンピアン、廣瀬隆喜さんにお話を伺っています。

廣瀬選手は、千葉県君津市生まれ。2016年のリオデジャネイロパラリンピックでは日本勢としては初のメダルとなる混合団体で銀、東京パラリンピックでは混合団体で銅メダルを獲得されました。2008年の北京から4大会連続で出場し、日本ボッチャ界を牽引されている方です。

まずは、廣瀬さんにボッチャとの出会いについてお聞きしました。

廣瀬さん:

中学の頃に袖ヶ浦特別支援学校というところに移ってから、ビームライフルって赤外線の射撃をまず始めて、高校入ってから陸上も、レーサー競技用の3点の車輪が付いた競技のレーサーをやっていたんですけど、卒業間近の時に陸上を続けるのか、また体を動かすことが好きだったので、卒業してからも色々やりたいと思いながらほかの競技をちょっとやるのかっていうのを色々考えた時に、体育の先生とか担任の先生とか、いろんな方からボッチャがあるよって いうのを知って。高校3年の夏だったかな。日本選手権にまずでたのが初めてで。ボッチャのボールは、学校にボールがあったので、そんなに初めての競技じゃなかったんですが、その時は学校のオリジナルルールでやっていた部分があるので。本格的な競技を始めたのは、高校3年の夏から、始めました。

廣瀬選手は先天性の脳性麻痺で両手足に障害があります。でも子供のころから運動が大好きで、高校卒業しても続けられるからとボッチャを勧められたというお話でしたね。ボッチャについて簡単にご説明しますと、個人対抗、ペアもしくはチーム対抗の競技で、ジャックボールと呼ばれる白い球をおき、赤と青の組に分かれてそれぞれが六球ずつ投げて、どちらの球が白い球に近いかを争う競技です廣瀬選手はボッチャの魅力について「障がいのあるなしにかかわらず、子供から、お年寄りまで一緒に楽しめるスポーツ。競技の見どころは、最後の1球まで勝敗がわからないところ。6球をどのように使って戦略的にゲームメイクするかが面白いところです」とおっしゃっています。そんな廣瀬さん、高校3年生からボッチャに本格的に取り組みましたが、最初はその知名度のなさに、苦労されたようです。

廣瀬さん:最初、北京に出たときは、本当に・・・北京?ロンドンかな?ボッチャっていう知名度がだいぶ低くて、場所借りるにも結構大変で、イメージ的に激しいスポーツなのかとか勝手にこうイメージされてしまって、1から説明したりとか。メダル獲得後から徐々に知名度も上がってきて、場所を借りるのにも、あとはご近所の方だったり、ファンの方々からお声掛けて頂くことが、メダル獲得からだいぶ増えてきて。そこでいろいろ環境だったりとかも変わりましたし、日本ボッチャ協会さんにもいろんなスポンサーさんもだいぶ増えてきて、本当になんだろ、色々本当に環境も変わったというか、メダル獲得後から、大きく変わってきたなというふうには思いますので、その方々に感謝の気持ちを持って、これからもプレイしていかなきゃいけないなというふうには思っています。

さて、次回のパラリンピックは2024年のパリ・フランスです。廣瀬選手は現在5大会連続出場となるパリを目指しているということですが東京大会よりハードルが一段と高いようなんです。

廣瀬さん:

東京は自国開催だったので、開催国枠人数も出られた部分があるんですけど、パリはこれからのランキングポイントを取っていかないと、パリの出場権はこれから取れなくなってくると思うので、これからどのように国際大会が開催できるか分からないですけども、メダルもそうですけども、結果を残して、少しでもランキングポイントを、一年延びたので3年ですかね、パリまで3年になると思うんですけど、3年までに稼いで出場できる世界ランキングを上げて行かなきゃいけないなというのは、これから思ってるところです。でもあんまり思いすぎてしまう、やはり色々出てくると思うので、まず出れる大会に関しては、色々思うのももちろんあると思うんですけど、チャレンジャーの気持ちで1つ1つの試合をまず勝っていくことが大事なのかなというには思ってます。

廣瀬さんは、富津のイオンの建物の中にあるボッチャ専用練習場でそろそろ始まる国際大会に向けて地道な練習を続けていらっしゃっています。廣瀬さんは縁があって西尾レントオールという会社にアスリート雇用されていて、今は広報という立場もあるそうです。企業がアスリート雇用という形で練習の環境を整えて応援してくれる。パラスポーツでも実業団やプロ化という動きが広がっていくといいですね

廣瀬さん:コロナ禍前は色々イベントだったりとか、学校回ったり、大きなイベントに出さしてもらって、ボッチャを広めていたのですが、コロナになっていろいろできなかった部分があって。今、緊急事態宣言もあけてちょっと動ける部分があるのかなと思いながらも、どこまでできるかっていうところはもちろんあって歯がゆい感じになっています。これからはちょっと、イベントの方がどこまでできるかっていうところがありますので、もし場所があれば実際に体験して頂くと、よりボッチャの面白さや楽しさが伝われられるかなと思うので、実際、これから体験していただきたいなと思いますし、これからもぜひ応援をよろしくお願いします。

これからの廣瀬さんの活躍に期待しましょう。

2021/11/26 UP!

養老渓谷は大多喜町から市原市を流れる養老川によって作られた渓谷で四季を通じていろいろな景色が楽しめます。中でも関東一遅くまで紅葉が楽しめると言われていて、この季節には、たくさんの方が訪れているんですが、実は、昨年8月、養老渓谷にもともとあった山の駅がリニューアルされて、なかなか好評、、、特にバイクのライダーにはものすごく人気になっているんです。

この人気スポット山の駅「喜(き)楽里(らり)」の運営している観光地域づくり法人、登録DMO わくわくカンパニー大多喜の鳥居浩さんに、まずは、山の駅リニューアルのいきさつを 伺いました。

鳥居さん:

わくわくカンパニー大多喜の鳥居でございます。一言でいえば、観光地域づくり法人地域の観光のつなぎ役、舵取り役。こういう役割を今、担っております。一時、別会社で7年間ほど経営してたんですねただし、ちょっと高齢化の関係で、やむを得ず解散せざるを得なくなった。そこで養老渓谷の入り口が灯がない、暗いというのは非常にあの寂しいと言うことで、なんとかここだけをあかりをつけて、元の活力ある施設にしてほしいという地域の願いがあったわけです。わくわくカンパニーだけではなくて、わくわくカンパニーが70%、道の駅たけゆらの里さんが20%、養老渓谷観光協会さんで10%。運営共同企業体を作って町から指定管理を受けている建物でございます。山間部ですから、地域ぐるみで1つのことをみんなでやっていくっていうことでないと、パワーアップできませんし、いいものが作り上げられて、いい知恵も浮かんでこないわけですね。みんなの知恵で経営しているというのが、 正直言って今の喜楽里のやり方、仕方でございます。

鳥居さんによると、運営会社、観光協会、そしてそれをつなぐ会社が、それぞれの強みを持ってバランスよく、盛り上げているということです。素敵ですよね。ところで養老渓谷といえば、紅葉。今年はどうなんでしょうか? 地元の皆さんの新たなチャレンジも伺いました。

鳥居さん:

新緑から始まって川遊び、それからもみじの養老渓谷・・・だいたい今月11月の末ぐらいから12月の半ばぐらいまでがですね、ちょうどもみじの見頃になりますですね。1番いい時期を迎えます。まもなく。台風の影響も今年は受けずにですね。おかげさまで葉っぱもしっかりしてますので、これから寒くなってきますと、いい色合いが見ごろの時期を迎えますので、楽しみにしてます。大多喜町「養老渓谷を日本一のもみじの里にしよう」という 現在構想を抱えておりまして、昨年からスタートをいたしました。72本を昨年は植樹しましたけど、今年もやっぱり300から400本ぐらいの植樹をする予定で、日本一のもみじの里づくりを観光協会、それから養老渓谷の旅館組合の経営者の皆さん達と一緒に、現在わくわくカンパニーで音頭を取りながらやっております。日本一のもみじの里をつくります。言い出してしまって、そうせざるを得ないのかなと覚悟しております。

日本一のもみじの里を目指す。もう後には引けませんね。

台風の影響が今年は少なくて、葉っぱも沢山残っているということですので、今年は燃えるような紅葉が楽しめそうですね。鳥居さんも仰っていましたが、プロジェクト2年目は初年度の3倍以上の 木を植えて、来年以降はもっと植えていく計画で準備が進められています。

この山の駅は、実は房総半島をツーリングするライダーたちにとっては人気のスポットです。

その理由についてお話しききました

鳥居さん:

お陰さまで、ライダー非常に多いです。この施設そのものも2輪に優しい施設でございますので、バイク駐車場も30台から40台は特別に分けて、気軽に止めて頂けるように・・大型車とか、あるいは普通車と接触しないように、2輪だけの駐車場をあえて設備として設けております。キャンピングカーはですね2台その停める用の施設を作りました。キャンピングカーは電気を使いますので、電気を使えるように夕刻の4時から朝の10時まで自由にお停めいただけるように。1泊3500円ですが、泊めていただくことが可能でございます。お陰さまで、あの道も非常に整備されてきていますので、ここを中心に四方八方東西南北ツーリングができるようになっております。その起点としての位置づけで、2輪に優しい施設でございますので、ここから集合していただいて、ここからスタートして頂いて。霜とか雪とかそういう路面凍結が非常に少ない場所なんですね。他に比べますと。ですから、ライダーも安心して、その千葉県の房総をツーリングして頂けるということになります。

アユの塩焼きなどのおいしいものや、休憩場所のすぐ隣には「遠見(とおみ)の滝」という滝があって、

皆さんスマホやカメラを取り出して撮影しています。そして、写真といえば、自慢の車やバイクを、セットアップされた柿の木の前で撮影できるフォトスポットもあるんです。 「映(ば)える写真」が撮れるとあって、人気だそうです。

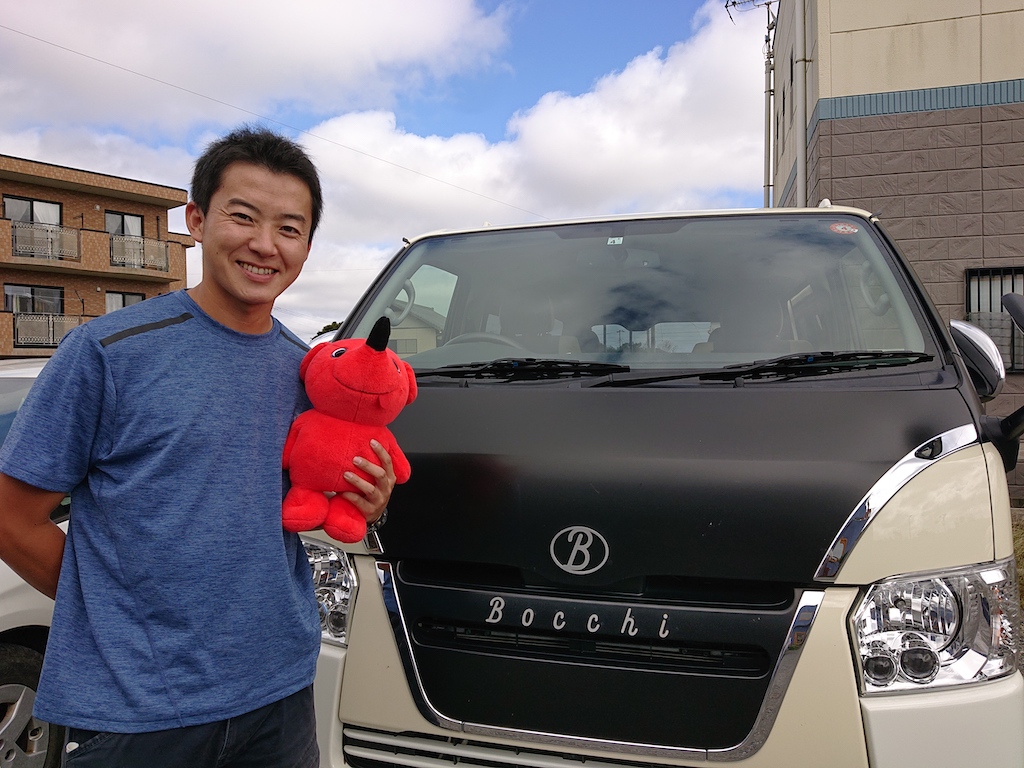

ちなみに、こちらは取材スタッフの車で撮影したものです。

鳥居さんに、そのほかのおすすめも伺いました。

鳥居さん:

ならではのものをやっぱり召し上がっていただきたいと言う事で、他にないもの。例えばここで1番の、今の売りは、ビッグハンバーガーというハンバーガーですね。

ちょっと、大きいんですけどハンバーガーこれ美味しいですよ。それからですね。鮎の塩焼き。お餅を焼いたりですね。あるいはこれからやろうとしてますけど、やっぱりこういう場所ですから養老渓谷にふさわしいジビエ料理みたいなものもこれから考えているところでございます。大多喜というと、まず皆さん思い浮かべるのが、大多喜城なんです。徳川4天王の1人本多忠勝が築城をした大多喜城があるんですが、まあ、ちょっとそこから30分ほど離れますと、養老渓谷温泉郷に入ります。自然に恵まれた場所ですから、四季折々の顔があります。春の顔、夏の顔、秋の顔、冬の顔・全部顔が違いますので、いつ来ていただいても、それなりのその顔、皆さんにご覧になって頂く事が出来ますので、何回でもおいでいただきたいと思います。

養老渓谷の紅葉はほかの名所より比較的色づくのが遅いので12月中旬まで楽しむことができます。12月5日までは、粟又の滝など5か所でライトアップもしているそうです。ゆったり、のんびり温泉にでも入りながら、養老渓谷の秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。

2021/11/12 UP!

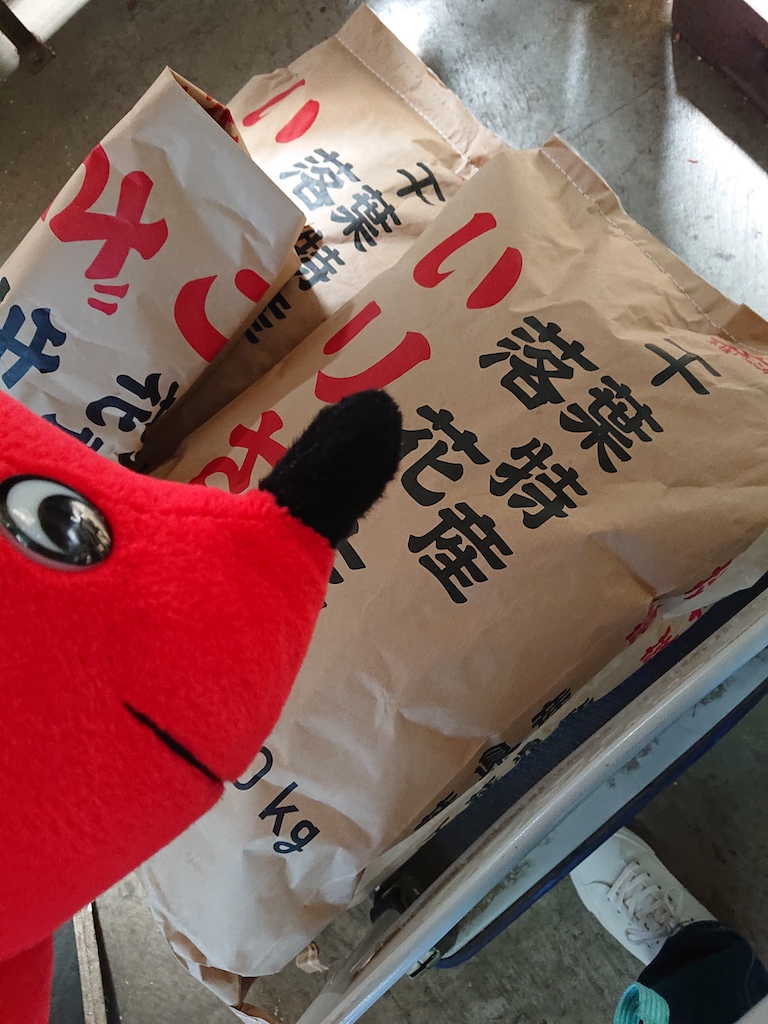

千葉の農産物で、全国的に有名なものの一つに落花生があります。今回は取材のために八日市場で待ち合わせです。

確かに、千葉の落花生、ピーナッツは有名です。でも、なぜ美味しいのか?美味しい特徴は?と聞かれると、逆に当たり前すぎて答えに窮するかもしれません。

全国区になっている千葉の落花生、ピーナッツについて、新たな価値創造に挑んでいる若き経営者のお話をご紹介します。

これからの新たな価値観の創造や、行先は世界と夢だけでなく、挑戦を続けている株式会社セガワの3代目 加瀬宏行さんにお話を伺います。 加瀬さんは、オリジナルブランドBOCCHIを立ち上げて加工品の販売なども行っています。まずは、そのBOCCHIというネーミングについてお話伺いました。

加瀬さん:落花生とお米の加工と卸売販売をしている株式会社セガワです。加瀬宏行といいます。落下ボッチと言いまして、この地方の落花生は畑の上で乾燥させる。まあ、いわゆる秋の風物詩なんですね。畑の上に積み上げられた落花生は、ゆっくり乾燥することで。 ピーナッツそのものの美味しさ、甘さが。 本当に引き出される。 ここに僕はもう改めてもう一度見直したと、いいますか?着目しまして、この本当の意思を伝えるためには、この農家さんの苦労だとか、落下ボッチを積み上げる大変な作業ですね。それに着目して、まああえてブランドネームとしました。海外のピーナッツにはないそのなんて言いますかね?人の手で紡ぐ美味しさです。 本当にたくさんの人に伝えるにはどうしたらいいかとすごくよく考えた上で判断して、改めてこのBOCCHIっていうのを広めたいなと思ってブランドネームにしました。

加瀬さんは、学生時代を過ごした東京から帰ってきて、落花生の美味しさに再び気づいて 、 自分が美味しいと思うものを発信しようといろいろ考えたそうです。そのうちの一つがピーナッツペーストです。加瀬さん的には、できたつもりだったのですが、味を評価してもらおうと、当時東京で人気のパン屋職人さんに持って行ったら、そこでこんな話を言われ、愕然とします。

加瀬さん:「いや美味しいんだけどこれ朝寝起きの人パンに塗って食べれないよね、ちょっと舌触 いや美味しいんだけど、これ朝寝起きの人パンに塗って食べれないよね?ちょっと舌触り重くない?」と言われて、僕としてもこれ以上美味しいものできないと思う自負して行ったんですけど、たくさん売るというか、伝える力がある人の言うことをちょっと信じてみようと思って、ここでいいや、僕はこれでこれ以上はできませんって言われたら、もう負けたなと思ったので。 この人がおいしいって言ってくれるまで、もうあらゆる手を尽くして、一年ぐらいかけてですね。ようやく生み出したものが、今のぼっちのピーナッツペーストの原型になってます。あのひとくち口に含まれて、ちょっとこう、5秒ぐらいちょっと沈黙があったんですけど、すごくこうゆっくり頷かれて、うん、美味しいって言ってくださいました。その時に僕はもうこれで。 そのブランディングの方向を進めていこうと思う決心しました。

エネルギーのあるコメントですよね?18才の時に東京の学校に行くために上京した加瀬さんですが、自分が当たり前だと思っていたことが、実は違っていたというこんなエピソードを話してくださいました。

加瀬さん:僕は、小さい頃から、母親が袋詰めを手伝いなさいとよく子供ながらに言われてですね、僕はもう全くそんなの無視して、つまみ食いばっかしてたんですね。そこに落花生甘納豆というものがありまして、とにかく甘くて、子供には最高のご馳走だったんですね。ええとその時はただ美味しい美味しいって食べてましたけど、東京に18の頃に出た時にですね。学校内であの甘納豆の話になったんですが、なぜだかで僕は色々話友達としてですね。なんかちょっとだけ噛み合ってないことに気づきながらもずっと話してたんですけど、、、やっぱ美味しいよねピーナツの甘納豆って言った時に、「お前、どういうこと?」って言われたんですね。「あれって、あずきでしょ」って言われた時に、僕、すごいカルチャーショックを受けて、後日まあ、僕は地元から取り寄せてですね。ホラ、これが僕の甘納豆だよと言って食べさせたところ、こんな美味しい甘納豆があんだねって、ピーナツすごいねって言われたのが、 今でも鮮明に覚えてまして、あの、実はこれからね。僕たちにその甘納豆の加工もできますから、あの自信を持って売りたい商品もこれからちょっと出していこうかなと思ってます。

自分が当たり前と思っていたピーナッツのアレコレが、まだまだ知られていないと感じた加瀬さん、将来についてもお話いただきました。

加瀬さん:落花生のイメージはどちらかというと、その手軽に食べられる柿ピーだとか、まあどっちかというと、スナック菓子よりといいますか?そこではなくて、本当にいま食が多様化してますから、やっぱりこのまだまだ提案できてないジャンルに、対して提案し続けることが僕のこれからの引いては、千葉県全体の落花生産業の課題だと思ってますし、日本人の味覚は世界に通用する味覚を持ってると思ってます。なので僕が美味しいと思うだけじゃなくて、まあ県内の人、もちろん日本全国の人が美味しいと言っていただければ、それも必ず世界につながると思ってますので、あのもっと、もっと自信を持って今やってることをブラッシュ、アップして行きたいなと思ってます。やっぱり千葉というローカルから世界をピーナッツで変えていきたいなと思っています。

千葉の落花生で世界を変える!その意気込み、期待しています!

2021/11/5 UP!

今回は、鎌倉幕府の設立に貢献した千葉氏中興の祖・千葉常(つね)胤(たね)のご紹介です。

千葉市郷土博物館に行ってきました。千葉常胤というのは、戦国時代の武将の一人で、今の千葉市を中心に栄えていた千葉一族の始まりの方と言ってもいいでしょう。千葉市郷土博物館の錦織和彦さんにお話を伺いました。

錦織さん:千葉氏のルーツですが、平安京を造った桓武天皇の子孫、平氏(へいし)、平(たいら)というですね、氏をもらっていますので、桓武平氏と呼ばれています。 もともと京都にいたんですが、この地方にやってきまして、土着して、この千葉県北部で代々勢力を築いてきた武士です。当時の武士は、自分が本拠地をおいた土地の名前を氏として名乗りました。 もともと千葉氏も平という氏だったんですが。 この千葉のまちですね1126年に移ってきた時に土地の地名をとって千葉氏と名乗った。そういうわけで、千葉氏というのを名乗りとして代々受け継いできたということになります。

千葉市あたりを中心とした千葉県北部地域は、その当時から千葉と呼ばれていたので、そこに住み着いた、本拠をおいたので苗字も「平」から「千葉」になったということです。鎌倉時代の武士の 苗字は所領の地に由来しているのが普通だったんですね。

ちなみに資料によると、千葉常胤は平清盛と同い年。だそうです。

千葉氏は、安房の国に逃れた源頼朝から頼られたこと、そして当時平氏の勢いに押されて苦しんでいた源氏と千葉氏の復活の機会がきたことに感動し、すぐに源頼朝に加勢することを決めます。でも、この時点で常胤はすでに60歳を超えて、当時としてはかなりの高齢でもありました。おじいちゃんです。そんな中での頼朝との関係を錦織さんはこんな風に教えてくださいました。

錦織さん:当時の頼朝、年齢は30代前半ですね。一方、常胤なんですが、当時はもう60を超えてました。 当時の60は非常に高齢ですので、真っ先に頼朝のもとに馳せ参じた千葉常胤・・非常に今の高齢化社会の中でも希望になるような人物だと思います。今と比べて栄養状態も良くないので、多分現在で言うと70歳ぐらいだと思います。そういうための非常にですね、稀有な存在であるかと思います。 建仁元年1201年に亡くなったんですが、その時は84歳でした。こんなエピソードがあります。(頼朝は)十代のはじめ頃にですね、父、源義朝を失ってますので、そういう意味で、自分がですね、窮地に陥った時にまさに駆けつけた千葉常胤。ちなみにあの鎌倉にですね、向かうように進言したのも彼(常胤)なんですが。そういった意味で、いつも献身的に尽くす常胤はまさに頼朝にとって「父」 という存在だったと思われます。

徐々に源氏が勢力を広げる行程の中で、その貢献に対し千葉氏はいくつかの領地をもらっています。千葉氏の領地は北は青森から西は佐賀県まで、各地にあったそうです。複数の土地に領地があったというのは珍しいですね。その領地のところにはやはり、今でも「千葉さん」が多く住んでいるのだそうです。

鎌倉幕府を支える千葉常胤ですが、その後の千葉一族はどうなっていったんでしょうか?

錦織さん:明治大正時代にに何人か有名な人物を千葉一族はだしています。5000円札になった教育者「新渡戸稲造」 彼は千葉氏の子孫です。明治維新で活躍した「江藤新平」 彼も千葉一族。あるいは、同じ明治の志士として名高い坂本龍馬、彼の剣の「北辰一刀流」という流派があるんですが、それを始めたのが「千葉周作」。これも「千葉」という名乗りがあるように千葉氏の子孫とされています。 このように非常に魅力的な人物千葉常胤、千葉一族の歴史は500年にわたる長い歴史を持っています。徳川の歴史がですね、300年未満ですから、それに比べると千葉氏の500年というのは非常に長い歴史であります。私ども千葉市立郷土博物館では、その千葉常胤と千葉氏の歴史を紹介しておりますので、この機会に、この魅力的な人物とその一族に触れていただければと考えています。

明治以降も千葉一族から有名な方もたくさん出ているんですね。今日ご紹介できたのはほんの触りの部分。千葉常胤、千葉氏についてはさまざまな興味深いエピソードが残されていますが、今回ご登場いただいた錦織さんがいらっしゃる千葉市郷土博物館では、常設展示としてさまざまな資料を展示しています。歌や踊りが得意だったという記録もあるようですよ。「千葉市に千葉氏あり」・・両方とも「チバシ」なので、あえてこういってみましたが、千葉市を代表するキャラクター「千葉常胤」へと盛り上げていくそうですので、楽しみですね。

2021/10/29 UP!

今回の取材は、香取市佐原に行ってきました。

発酵フレンチ、あまりきいたことないですよね?江戸の風情が残る町並み水郷() 香取市佐原)にある「佐原商家町ホテルNIPPONIA」のレストラン「ル・アン」でいただけるんです。

以前、この番組でもご紹介しましたが、佐原の町は、江戸時代、利根川の水運で栄えた町なんです。良質な早場米が獲れる土地で商人が街を取り仕切り、醸造業も発達。長く「発酵文化」が根付いている町なんです。そこにまた新たな価値を生み出そうと、ある方々が活動を始めたんです。NIPPONIA佐原の藤本薫さんにお話うかがいました。

藤本さん:観光まちづくり会社「NIPPONIA佐原」企画広報・フジモトと申します。香取市佐原地区にある古民家や蔵などの歴史的建造物をリノベーションし、ホテルやレストランとして活用する取り組みを続けています。元々は江戸時代に水運で栄えた町で、すごく川沿いにも商家がたくさん建ち並んでいた。その街並みをだんだんと人口がどんどん街から外に出て行ってしまったりという中で、地元の方々がそれを保存する活動を地道に続けてこられた結果が、国の重要伝統的建造物群保存地区というものに指定されたことにもつながっていますので、最近は特にメディアとかでも度々取り上げられて、「小江戸の街並み」ということで知られるようになったんだと思います。この「NIPPONIA佐原」が活動を始めるにあたって、その保存のその先・・・新しく価値を作るっていうところ、新たな取り組みをしていくっていう中で、思いとしては「その街の魅力をもっと多くの人に知ってもらいたい」だとか「広めていきたい」というところが共通していますので、そういった中で街を盛り上げていけたらなという風に思っています。

古い建物が今もたくさん残っていて、雰囲気を出している佐原のまちでどんなものが食べたくなるでしょうか?ニッポニア佐原の皆さんは、せっかくここにきたらなら 唯一無二の体験の中に、食事も入れよう。どんな食事がいいか?ということでメニュー開発に取り組んでできたのが発酵フレンチなんだそうです。ちなみにレストランは、佐原の造り酒屋さんの大きな建物を改装して開かれたもので、建物の構造は酒蔵そのもの。内装は綺麗にリノベーションされているんです。佐原商家町ホテルニッポニア シェフの天羽英実さんにお話伺いました。

天羽さん:かなり価値のある建物でありますから、お料理もここでしか食べれないお料理っていうところ。コンセプトというのは、発酵フレンチという風にコンセプトをさせていただいていますが。もともと佐原が水の豊富な土地だったというところと、あとは関東一の米どころっていうところですごくお米作りも盛んで、昔からある老舗の造り酒屋・蔵元様がございます。元酒蔵であったその建物でしか食べれないお料理というところで、発酵フレンチっていうふうにさせていただいております。メニューを考えるにあたり、じゃあいわゆる「発酵」っていうところ・・・食文化、お酒もそうですし、あとはお醤油とかお味噌とか、すごく発酵食が盛んなところですので、お酒を醸造する中でできる酒粕や麹、さらに麹を発酵させた甘酒そちらを、何もすべて酒粕味にするわけではなく、調味料として味を膨らませて。フランス料理なんですが、さらにここでしか食べれない味わいっていうものを、はい。

味噌味!酒粕味!ということではなく、食べた時に、この豊かな味は、、、?と感じさせてくれるお料理ということなんですね。麹を使ったお料理って最近人気ですけど、フレンチに使うっていう発想はなかなかないですよね。ちなみにレストランの名前は「ル・アン」。この「アン」はフランス語で数字の「1」を意味 するものなので、唯一無二とつながるものがありますね。

天羽さんはこうもおっしゃっています

天羽さん:美味しいお料理・・・・もちろん美味しいお料理を出すのが大前提ではあるんですが、別にここじゃなくても食べれるっていうのは出す価値はないかなと思ってるんですね。あとはあのフランス料理っていうものが多様性というか、和食と、大きく違うところで言うと、和食はどちらかと言うと、雑味を全て削ぎ落として本質だけをぬくと言うのが日本料理の神髄だと思うんですが、フランス料理では、逆にこう味をたしていく足し算して、さらに味わいを深めていくっていうところで、こちらのお料理はフランス料理というところにさせていただいている。ここでしか食べれないというような・・という風に言っていただけると嬉しい。ホテルですので、宿泊のゲストの方おられるんですが、やはりこの旅の目的になるようなお料理というか。お食事もそのひとつとしてもっていってただけたらと思います。

ちなみに、9月から11月のメニューはこんな感じです

(ホームページから抜粋)

■9-11月

【乾杯ドリンク】味醂トニック またはノンアルコール味醂トニック

【アミューズ】一口のお愉しみ

【前菜】銚子産戻り鰹とセルヴェル・ド・カニュ発酵ビーツのマリネ

【スープ】佐原サツマイモと糀のポタージュ 黒ゴマの香り

【魚料理】銚子産鮮魚の天火焼きと芳源マッシュルームの炙り塩カボスのブールブランソース

【肉料理】黒毛和牛のブレゼ 季節の温野菜添え

【デザート】馬場本店酒造”最上白味醂”のサバイヨンとバニラのグラス酒粕ショコラのクランブル

【食後のお飲み物】コーヒー or 紅茶

ここでしか味わえない江戸時代から根付く佐原の「発酵文化」、そしてそれとともに味わえる地元食材を使った 唯一無二のフレンチ。是非ともお試し頂きたいと思います。

2021/10/22 UP!

今回は、千葉県で注目の豚をご紹介します。

今、香取市にある「恋する豚研究所」が大変注目を集めているんです。千葉県は酪農発祥の地でもありますが、養豚もとても盛んで、全国第4位。県を代表する銘柄豚肉を「チバザポーク」としてPRを展開しているんですが 「恋する豚」もその「銘柄豚肉・チバザポーク」の1つなんです。

養豚をされている方は、今までも もちろん「美味しい豚肉」の追求に一生懸命だったんですが、新しいアプローチも必要なんじゃないかということで、いろんな試みを始めている方が増え始めているんですね。その一つがこの名前に現れているようです。恋する豚研究所の小泉裕さんのお話です。

小泉さん:「恋する豚」の名前の由来ではあるんですけれども、豚が恋をすれば美味しくなるんじゃないかということでつけた名前です。養豚をずっとやっていて、市場に出して終わりだったんですけれども、美味しい豚をずっと作っていたというところもありまして、自分たちの豚がどういったところに売られてるとか、逆に食べた方からの反応とかもなかなか分かりづらかったんですけどブランド化をきちんとして、自分で売っていくことで自分たちの豚がどこで売られているか、お客さまからの味の評価とかをいただいて、さらにより良いものにしていこうという方針で、自分たちで売っていこうということでやり始めました。

在田農場、という場所で作られている豚を「恋する豚」と称してやってらっしゃるということなんですが、流通も含めて生産者が、消費者の口に入る前までを一貫してやってみよう。そうすることでより消費者の声が聞けるんじゃないかと思ったそうなんですね。

「恋する豚研究所」は2012年2月に設立されました。それから約10年、在田農場の恋する豚は、他とどう違うのでしょうか?育て方のこだわりについて、教えていただきました。

小泉さん:豚の品種自体は一般的なものなんですが、餌を自分たちで作っているというのが1番の特徴です。主にパンの耳とかを主原料としまして、それを殺菌粉砕して生きた乳酸菌とか、麹菌多く含む菌を加えて発酵させます。発酵させた飼料を食べているのが1番の特徴になります。それを食べるとどういうことになるかと言いますと、豚自体はすごく健康的で、味が豚特有の臭みが無くなったりですとか、脂が非常にさっぱりと仕上がってきまして、甘味がある豚肉になります。どちらかというと、女性の方に非常に美味しいと言って頂くことが多く、普段食べている豚、結構臭かったりして食べれなかったんだけれども、まあこれだったら食べられるとか、子供がすごく好んで食べるとかっていう評価をいただいています。私も毎日食べても飽きなく美味しいと思っていて。さっぱりしているので、毎日食べても美味しいです。

スタジオでもいただきました。

この在田農場のお肉を誰でも食べられる場所が香取市にあるんです。そのレストランの名前が「恋する豚研究所」。どんなお料理が食べられるんでしょうか?

小泉さん:恋する豚が食べれるお店なんですけれども、お肉の美味しさが分かるように、1番はしゃぶしゃぶでご提供しています。他の部位を使ったハンバーグを蒸して食べていただくような定食など

も ご用意しておりまして、こちらに来れば、恋する豚のことがすべてわかるようになっています。その他に、地元の食材を使って、季節に応じて月替わりの定食をご提供していますので、毎月定食違ったものが食べれるので、それを目当てに来る客様も多くいらっしゃいます。あと、東京の下北沢の方にもコロッケ店内でひき肉から引いて手作りしているコロッケの定食をご提供している「コロッケカフェ」がございますので、東京の方でもご利用いただければ幸いです。

香取市のお店では、そのほかに「作りたてのソーセージ」や「ハム」なども販売しているんです。

加工の途中で肉を冷凍することがないので、どの製品も、歯応えが違うそうで、レストランで食事をした方が、お肉や加工品をお土産で買って帰るそうです。この加工品はレストランの1階の加工場で丁寧に作られていて、障がいのある方や高齢者の方の貴重な働く場所にもなっているそうです。

小泉さんに千葉県の豚のこれからについて、お話聞きました

小泉さん:今の日本の豚、千葉の豚も含めてなんですけど、スーパーさんとかですと、非常に今、輸入の豚が多く入ってきているところもありますので、自分たちで売っていくことで、「千葉の豚」ですとか「国産の豚」っていうのを多く知ってもらって、より養豚を長続き、活性化させるためにも、こういった活動は必要かなと思っています。気温も下がってきて、どんどん秋、冬になってきますので、お肉、お鍋とかしゃぶしゃぶとか必要になってくると思いますので、そういった際に、是非恋する豚を食べていただけたら嬉しいです。

2021/10/15 UP!

今日は、国内トップカテゴリーのバスケットボールリーグ B1リーグに所属する「千葉ジェッツふなばし」をご紹介します。東葉高速鉄道八千代緑が丘駅に近い、新しくできた練習場でお話を伺ってきました。

Bリーグは2016年からスタート。B1リーグは東西2地区で22チームがあってその下にB2リーグ、B3リーグがあります。千葉ジェッツは昨シーズン、 ようやく悲願のリーグ優勝を果たしました!ちなみにですが、千葉ジェッツふなばしは、千葉県初のプロバスケットボールチームで、チーム名の「ジェッツ」は、空港(成田国際空港)のある千葉県でジェット機に子供たちの夢や県民の希望を乗せて世界に向けて飛び立つチームに!という想いからつけられたそうです。当初千葉県全体をホームタウンにしていましたが、2016年のBリーグ参入とともにホームタウンを船橋市に、ホームアリーナが船橋アリーナになりました。また、2017-18シーズンからチーム名を「千葉ジェッツふなばし」 (呼称は千葉ジェッツ)に改めました。

今回は、この練習場に伺って、チームの中心選手のお1人で昨シーズン・リーグ優勝の影のMVPともいわれる凄い選手、西村(にしむら)文男(ふみお)選手にお話を聞いてきました。

西村選手:千葉ジェッツ11番、西村文男です。よろしくおねがいします。次のシーズンで8年目です、最古参です。フロントの方は僕より年数の長い人いるんですけど、チーム側は僕、最古参です。割と権力出せるので困ってないです。楽しくやらせてもらってます。やっぱり今と違って僕が入る前の年ってリーグ最下位のチームだったんですよ。入ったときはやっぱり僕が強くしてあげる、してあげると言うか、しなきゃっていう思いで来ていたので。いろんなことが下からのスタートでした。今も変わりはしないんですけど、やっぱり昔はよりたくさんのことをやろうとしすぎてたのかなとは思います。

一番下からのスタート、そして昨年頂点に。まさに登っていく課程を全部見ている西村選手

そして、お客さんの数も増えていきました。

西村選手:単純に来てくれるお客さんの人数が違うので、声の大きさであったりとか、熱量は変わらないんですけど、やっぱり人数が多いだけの熱はより感じるようになりました。たまにあるんですけど、会場が揺れるぐらいの試合もあるので、それはやっぱり満席の体育館じゃなきゃできないんだろうなって思うことがあって。最初は、やっぱり太鼓叩かれてる方とか、各々で声を出してもらっていることが多かったんですけど、今はリスケさんやスタージェッツの皆さんはじめ一体となって、みんなで応援しましょうっていうのもあり、あとはそのリピートして来てくれるお客さんがたくさんいるので、より一体感は応援の強いのかなと感じてます。アウェイの声援に負けないぐらいの声を出してもらえているので心強いです。正直、客数が減ってチケット代が高くなってるのは僕たちも知っているので、やっぱりそれでも来てもらえてるっていうことでもより身も引き締まりますし、より自分達も良いパフォーマンスを見せなきゃなとは思ってます。

コロナ禍で無観客問い時もあったそうですが、万全の対策をして、観客の数が増えていくといいですね。

東葉高速鉄道・八千代緑が丘駅の近くに最近、新しい専用の練習場ができました。このインタビューもそこで収録したんですが、まだ新しいので、新築の匂いがしてましたよ。 西村選手に、この専用練習場「ロックアイスベース」について伺いました。

西村選手:あの文句無いというか、逆に良すぎるぐらいです。うん、本当ダメなところがないというか、(富樫)勇樹も言ってたんですけど、NBAのチームを見てもこれだけの施設はやっぱトップに近いんじゃないかぐらいのこと言っていたので。なので、去年以降の結果は出てホッとしております。湯船が4つあって、その1番右角はいつも僕使わせてもらってるんですけど、そこに入浴剤を持ってきてて、毎回入浴剤入れて30分ぐらい浸かるのが好きです。トレーナールームあるウェイトルームある。あの休憩室もあるんですよ、そのナップルームっていう昼寝もできるような。昔はウエイトは、体育館と違うとこ行かなきゃだめだったし、ケアもちゃんとした設備もなかったので、助かってます。ベテランで特にコンディションを大事にしなきゃダメな僕らからしたら、ありがたいです。

お風呂の話がありましたが、そのうちの一つは、ロックアイスが入っていて、めちゃくちゃ冷たいんだそうです。温めて冷やして締めてまた温めて・・みたいなことをするんだそうです。西村選手は冷たいのが苦手らしいですが、筋肉もキューっとなってリフレッシュできるそうです。

至れり尽くせりという練習場。これだけの環境が整ったら、もう、チームは大活躍しか道はありませんよ!

新しいシーズンに向けて抱負をお話しいただきました。

西村選手:もちろんたぶんチームとしては2連覇。天皇杯も、もう一度奪還したいという話をしているので、そこをめざしていきたいですし。去年とれたがゆえに今年はチャレンジャーというよりも、追われる側の周りから見たら、逆の立場になると思うので、自分はそれを少し楽しみながら、やって行きたいなとは思ってます。船橋を起点に、バスケットボールをしています。試合も船橋になります。ぜひ観客半分どうか分からないんですけど、一度会場に来てもらったら、バスケットボールの素晴らしさとかもしっかり伝えられるのかなと思ってます。是非、応援してもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。

9月30日開幕。第1節・2節はアウェーでの戦いとなり、第3節の10月16日、17日が千葉ジェッツふなばしのホーム開幕戦です。相手は秋田ノーザンハピネッツ、場所は船橋アリーナです。チケット情報など詳しくはBリーグ、もしくは千葉ジェッツのホームページでご確認になり、ぜひ日本一のチームの勇姿をその目で見てください。

2021/10/8 UP!

今回は、千葉県中央博物館に行って、バラのお話を聞いてきました。

千葉県の花は「菜の花」ですが、この番組でもいくつか紹介した けれど、佐倉草笛の丘バラ園、京成バラ園、谷津バラ園から個人のバラ園まで、千葉県内にはバラ園がたくさんありますよね?なぜこんなにあるんでしょうか?

バラというと西洋の花というイメージですよね?でも実は古くから日本にもあって、人々に愛され、絵画や工芸品などに描かれてきたんです。そんなバラの様々な魅力を紹介する特別展「バラのすべて」が、明日、10月9日から千葉県立中央博物館で開催されます。

千葉県立中央博物館では、地学や動・植物、歴史・文化、環境などいろんなジャンルの調査や研究を行っているんですが、今回は、バラ研究のスペシャリスト、御巫(ミカナギ)由紀さんにお話を聞いてきました。まずは日本におけるバラの歴史について伺いました。

◆御巫さん:博物館では史料管理研究科という資料の管理をする科に科長としています。で、例えば植物の標本とか、貴重な本植物画などの管理を主に私がになっています。子供の頃からバラが好きでしたけれども、大学院で研究テーマを選ぶときにバラを選び、それ以来ずっと博物館でもバラの研究をしているので、バラ1筋で今まで来た感じがします。日本人としてはあまりバラを生活に利用するということはなかったかもしれないんですが、ただ、中国の文化とともに、庚申薔薇と言われるバラが900年頃・・だいたい900年頃、10世紀の初め頃に日本にもたらされます。その薔薇をやはり中国の文化の香りのする素敵なバラ・素敵な花として捉えて、歌に詠んだり、庭に栽培したりしていたようです。

万葉集にも詠われているそうなので、当時から人気のお花だったんですね。御巫さんのお話によると、この庚申ばらは現代でも見ることができて、1ヶ月おきに花が咲くので、花の咲く回数と、花の命が長いのが特徴のなんだそうです。

__さて、千葉県にバラ園が多い理由についてもお話いただいています。

◆大正時代になって、昭和の初期まで本当にバラが大流行します。そういう時にバラを育てて、でバラを育種したいっていう志で世田谷にバラ園を作った鈴木省三さんっていう人がいるんですが、鈴木さんも戦争に行って帰ってきて、留守を守っていた奥様がバラをなんとかこう隠したようにして維持していたんですけれども、当時日本中のバラはほとんど戦争で失われてしまって。その失われてしまったバラを復興させたいと鈴木省三さんが願って、戦後すぐにバラの展覧会をしました。そのバラの展覧会からバラがだんだんに日本人にまた素晴らしいものとして捉えられて、でだんだんに日本中にバラ園が増え、バラ屋さんが増えて復興してきました。

1950年ぐらいに市川市の式場病院の院長だった式場隆三郎さんが病院にバラ園を作ったんですね。で、精神病の患者さんたちの治療の一環として「バラ療法」っていうのも考えて、バラの世話をすることで心が安らぐ・・・そういうのを患者さんの治療に使っていた。で、またそれとともに市川駅の駅前にバラ園を作ったので、それが市民の方たちにも受けた。そこで病院の中のバラ園も市民に開放してローズカーニバルというものを開いていたので、市川市の人たちがバラに好感をもつ、、そんなことを戦後すぐの時期にしたということもあったと思います。その少し後、京成電鉄が谷津にバラ園を作るときに、戦後、日本のバラの復興を始めた鈴木省三さんを研究所長としてヘッドハンティングし、バラの育種にあたってもらったので、そこで日本のバラの育種が一気に進んだ。「京成バラ園芸」という会社もでき、日本のバラが広まっていく一端となりました。

__バラというと育てるのが難しいというイメージもありますが、実際どうなのでしょうか?

◆普通の草花だったら、花が咲いて枯れてしまいます。そういうものでも、バラだったら一年に4、5回は花を見ることができる。そういう意味では園芸植物としてご自宅で楽しむには優れた植物だと思っています。何しろ種類が多いんですよね。ホームセンターでもバラ園でも、どこかバラの苗を買いに行ってみたら、まあネットでもわかりますけど、色でも花の形でも、あと樹型と言って、木の形でもさまざまな種類があるので、お好みのものをこれほど選べるという植物もあまり他にはないかと思います。バラは香りが重要なんです。どんな香りが好きかというのは人それぞれなので、やはり薔薇園に行ってバラに顔を近づけて香りをかいでみて、これが気に入ったっていうものを買えれば、それが1番いいかもしれないですね。バラに注目してちょっと興味がわいた方には、是非博物館にいらしていただいて、バラのすべてという特別展で、より深くバラの魅力を知って頂ければありがたいです。

___明日10月9日土曜日から開催される千葉県立中央博物館の特別展「バラのすべて」、リスナーのみなさんにメッセージをお願いします。

◆日本でどれだけバラが生活の中にあったか、江戸時代に意外とバラは日本人の生活の中に無いようであったので、どんな風にロシアの人たちがバラを見ていたか、など知っていただく機会になればと思っています。昨年は、どちらのバラ園もコロナで花の時季に閉園してみんな悲しい思いをしてたんですけど、今年は是非ちょっと盛り上がっていただきたいという気持ちもあって、10カ所のバラ園のみなさんに特別展とコラボしていただいて、 スタンプをおいてあります。このうち3カ所のバラ園のスタンプを押して「バラのすべて」特別展にいらしていただいた方に、オールドローズの写真のマグネットを差し上げるという企画もやっています。博物館という制約上、生きた花を見ていただくことはできないんですが、生きたバラを見るチャンスが増えればと思っています。

・・・・・・・・・・・・

貴重なバラに関する図譜(絵や写真などをまとめた本)やバラが描かれた工芸品、絵画などが集結し、まさに「バラのすべて」を知ることができる内容になっているそうです。千葉県立博物館の特別展「バラのすべて~All about Roses~」について詳しくはこちらからどうぞ。秋のバラ園を訪れて、そして古くから愛され続けるバラの魅力の奥深さに触れてみてはいかがでしょうか?

★千葉県立中央博物館 〒260-8682 千葉県千葉市中央区青葉町955-2

電話043-265-3111